15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Es ist ein kühler, bewölkter Junitag, als Walther Rathenau, seit wenigen Monaten Außenminister der Weimarer Republik, in einen offenen Wagen steigt, um ins Ministerium zu fahren. Erst seit Kurzem ist er von der Konferenz in Rapallo zurück, wo die Zukunft Deutschlands mit den Alliierten des Ersten Weltkriegs vertraglich geregelt wurde. Sein eher hilfloser Schulterschluss mit der Sowjetunion hat ihm nicht nur Kritik sondern auch Morddrohungen eingebracht: Er, der Jude, habe Deutschland verraten.

Fünf Minuten nachdem er im Wagen Platz genommen hat, ist Rathenau tot - erschossen von Rechtsextremen. Diese letzte Fahrt gestaltet Stephan Abarbanell in seinem so poetischen wie psychologisch tiefgründigen Roman als eine Reise Rathenaus zu sich selbst, auf der er endlich Antworten findet, auf die Fragen, die sein ganzes Leben geprägt haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Ähnliche

DASBUCH

Es ist ein kühler, bewölkter Junitag, als Walther Rathenau, seit wenigen Monaten Außenminister der Weimarer Republik, in einem offenen Wagen ins Ministerium fährt. Erst seit Kurzem ist er, gezeichnet und erschöpft, von einer der großen Nachkriegskonferenzen aus Italien zurück in Berlin. In Rapallo hat er in einem nahezu erzwungenen Schulterschluss mit dem kommunistischen Russland einen Vertrag unterschrieben, der ihm nicht nur Kritik, sondern auch Morddrohungen eingebracht hat: Er, der Jude, habe Deutschland verraten.

Fünf Minuten nachdem er im Wagen Platz genommen hat, ist Rathenau tot – erschossen von Rechtsnationalen. Diese letzte Fahrt gestaltet Stephan Abarbanell in seinem so poetischen wie psychologisch tiefgründigen Roman als eine Reise Rathenaus zu sich selbst, auf der er versucht, die Themen zu verstehen, die ihn sein Leben lang nicht losgelassen haben: das ständige Ringen mit dem übergroßen Vater und seiner jüdischen Identität, das Streben nach politischer Versöhnung gegen alle Widerstände, die innere Zerrissenheit als kunstsinniger Intellektueller und zugleich Mann der Industrie, die Unfähigkeit, eine tiefere Bindung einzugehen, und die schwankende Beziehung zu der verheirateten Lili Deutsch. Und schließlich die Einsamkeit und die große Frage am Ende seines Lebens: War ich der, der ich sein wollte?

DERAUTOR

Stephan Abarbanell, 1957 geboren, wuchs in Hamburg auf. Er studierte Evangelische Theologie sowie Allgemeine Rhetorik in Hamburg, Tübingen und Berkeley und war zuletzt über viele Jahre Kulturchef des rbb in Berlin. Er ist ein großer Kenner der deutsch- jüdischen Geschichte, hat in jungen Jahren in Israel im Kibbuz gearbeitet. Immer wieder umkreist er in seinen Büchern auch die eigene deutsch-jüdische Familiengeschichte, stellt als Erzähler individuelle Schicksale in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang. Sein Romandebüt »Morgenland« erschien 2015 bei Blessing und wurde in mehrere Sprachen übersetzt, 2019 folgte »Das Licht jener Tage«. Stephan Abarbanell lebt mit seiner Frau, der Literaturübersetzerin Bettina Abarbanell, in Potsdam-Babelsberg.

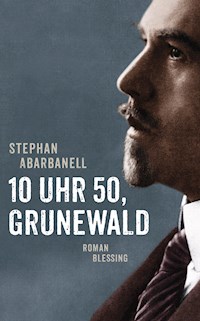

STEPHAN ABARBANELL

10 UHR 50,

GRUNEWALD

ROMAN

BLESSING

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

[>>]: Kaléko, Mascha: Sei klug und halte dich an Wunder, dtv 2013. Hrsg. Gisela Zoch-Westphal und Eva-Maria Prokop

[>>]: Höre, Israel! In: Rathenau, Walther: Schriften, Berlin Verlag 1965. Hrsg. Arnold Hartung u. a.

[>>]: Nietzsche, Friedrich: Also, sprach Zarathustra, Alfred Kröner Verlag 2014

[>>] und [>>]: Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Deutsche Bibelgesellschaft 2016

[>>]: Herzl, Theodor: Der Judenstaat, BoD, Books on demand, 2015 (E-Book)

[>>]: Besuch im Rathenau-Museum. In: Joseph Roth in Berlin, Kiepenheuer & Witsch 2010. Hrsg. Michael Bienert

Copyright © 2022 by Stephan Abarbanell

Copyright © 2022 by Karl Blessing Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: geviert.com, Christian Otto

Umschlagabbildung: Walther Rathenau, 1917 © akg-images

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-28509-8V002

www.blessing-verlag.de

Dies ist ein Roman. Mit Ausnahme einiger historisch belegter Personen, die ihren wirklichen Namen tragen, sind die geschilderten Personen, Namen, Episoden und Ereignisse vom Autor erfunden.

Für Bettina

So also ist das gewesen.

– Man frage bitte nicht, was.

Ich habe die Scherben wieder aufgelesen.

Aber alle Scherben zusammen

machen noch immer kein Glas.

MASCHA KALÉKO

1

Er ließ die Hand sinken, der Vorhang fiel zurück.

Die Koenigsallee hinter dem Fenster war still und menschenleer, dichte Wolken hingen über den Baumkronen, kein Fuhrwerk, kein Reiter, kein Automobil war zu sehen. Nur ein dumpfes, metallenes Klingeln drang herein. Die Elektrische am Kurmärkerplatz hatte die Wendeschleife erreicht, war auf ihrem Weg aus dem Grunewald zurück in die Stadt. Vater hätte Typ und Reihennummer der Bahn nennen können.

Sonnabend, 24. Juni 1922, 11 Uhr: Prüfung der Anwärter für den konsularischen Dienst, hatte Geitner in den Kalender geschrieben. Begrüßung durch den Minister. Sein einziger Pflichttermin an diesem Sonnabend, eine protokollarische Fingerübung.

Er sah die jungen Männer vor sich, im trotz des Sommermorgens von Lampen erleuchteten Saal des Ministeriums in der Wilhelmstraße, beobachtet von den traurigen Augen des Reichspräsidenten Ebert, ihre Kragen steif, das Haar wie in Schellack getaucht, die Körper eingezwirnt in ihre neuen Anzüge. Den Vertrag von Versailles unter ihren befleckten Kopfkissen, wollten sie hinaus in die Welt, glaubten an eine Zukunft für dieses Land, das, nach dem verlorenen Krieg und einer gescheiterten Revolution, fern vom in Straßenkämpfen versinkenden Berlin, im Weimarer Nationaltheater mit einer demokratischen Verfassung neu gegründet, zurück in die Gemeinschaft der Staaten drängte.

Er spürte so etwas wie Mitleid mit den jungen Diplomaten. Oder war es Mitleid mit sich selbst?

Gründe für diese ihm fremde Empfindung hätte er genug gehabt, nachdem der gestrige Tag so etwas wie eine letzte große Demütigung gewesen war. Für ihn, den an Jahren schon lange nicht mehr jungen, erst vor wenigen Monaten ins Amt gelobten Außenminister dieser vielleicht unrettbaren Republik.

Er würde die Rede im Ministerium hinter sich bringen, zurückfahren, schlafen – denn die Nacht war zu kurz gewesen – und den Tag noch einmal neu beginnen, in seinem selbst entworfenen Haus, halb Villa, halb Landpalais, gelegen dort, wo die Stadt endete und der Wald begann. Sein Refugium, das ihn auch heute mit einer Geste stummer Barmherzigkeit aufnehmen würde.

Da war es wieder, das Gefühl, dass etwas zu Ende ging.

Merkel, sein Diener, war noch einmal davongezogen, das Jackett über dem Arm, ins Souterrain, wo er mit Frau und Kind wohnte. Ein loser Faden, ein sich lösender Knopf, der Vorgang hatte im Protokoll seines Inneren keinen Niederschlag gefunden.

Er hasste es zu warten. Warten war gefährlich, ein Hohlraum, in den Bilder und Erinnerungen sich einnisteten.

Lili, sein Gesicht in ihrem gelösten Haar.

Das nächtliche, nie enden wollende Rattern und Surren der Räder und Riemen in Vaters Werkhalle unter seinem Kinderzimmer.

Der Lavendelduft seiner Mutter, das Knarzen der metallenen Streben ihrer unter spanischer Spitze verborgenen Korsage.

Erichs helle Stimme, er meinte, sie wieder hören zu können.

Das rhythmische Stöhnen des Mädchens Francesca, das ihn rittlings zum Mann machen wollte, ihr rotes Haar über ihm wie ein lodernder Dornbusch.

Genug, sagte er sich, rieb sich die Schläfen, als könnte er so seine Gedanken vertreiben. Aber da war der kalte Blick von Hugo Stinnes, seinem Widersacher, Augen wie zwei metallene Murmeln. Vaters Hand, knochig und gelb, die er nicht zu berühren wagte, als sie auf dem Sterbebett nach der seinen tastete. Das Kaddisch, das er leise am Grab zu beten versuchte, bis ihm die Stimme brach. Und das Gesicht von Amos Roth, des jungen Fotografen, der ihn vor wenigen Tagen noch einmal aufgesucht hatte.

∞

Ohne Ankündigung hatte er vor seiner Tür gestanden.

Die Klingel in der Eingangshalle schrillte, es war Abend, die Uhr schlug zehn. Merkel klopfte, steckte den Kopf in sein Arbeitszimmer herein. Wer würde um diese Zeit, ohne vorlaufende schriftliche Eingabe und nachlaufende amtliche Bestätigung durch seinen Sekretär Geitner beim Herrn Minister einzufallen wagen, las er im Blick seines Dieners.

Er werde den Satz noch zu Ende schreiben, sagte er, beugte sich wieder über das angefangene Memorandum, ahnte jedoch, dass es nur einen gab, der davon ausging, er würde bei ihm auch um diese späte Zeit willkommen sein. Trotz allem, was geschehen war.

Sein Herz begann zu klopfen. Er legte den Stift auf den Tisch, erhob sich, ging protokollarisch gemessenen Schrittes an die Tür, als wäre der Abend durch eine Ordnungshandlung, so unsinnig diese auch sein mochte, zu retten. Protokollschritt, auch so eine Begriffsscheußlichkeit, dachte er auf dem Weg zur Tür, wie all die neuen Wörter in der ungeschriebenen Hausordnung des Ministeriums und seiner Verwaltung. Worte, die sich, wenn er nicht achtgab, auch in seiner bislang so gemessenen, nur ihm eigenen Sprache festzusetzen versuchten.

Da stand er, Amos Roth, das dunkle Haar zerzaust wie immer, die abgetragene Lederjacke nass vom Regen, neben ihm sein Kamerakoffer, in der einen Hand einen Umschlag, über den er mit der anderen schützend seine abgetragene Mütze hielt.

»Ein kleiner Nachtrag«, sagte er. »Damit Sie selber sehen, dass es so war, wie es war.«

Lächelnd streckte er die Hand aus und hielt ihm den Umschlag hin.

Er nahm ihn, wendete ihn hin und her, blickte prüfend in den Himmel.

»Sehen Sie ruhig hinein.«

»Später, der Regen.«

»Vielleicht gefällt es Ihnen ja. Eine Momentaufnahme, in den Konturen nicht ganz scharf. Aber manchmal liegt in einem einzigen Moment die ganze Welt. Dann muss man ihn festhalten.«

Habe ich das gesagt oder Sie?, wollte er den Fotografen fragen. Doch der kam ihm zuvor.

»Sie sehen, manche Ihrer Weisheiten habe ich mir geschnappt, jetzt klingen sie wie meine eigenen. Nur nicht so schön.«

Er lächelte erneut, keiner konnte das so wie er. Wie ein Sommermorgen, hatte er einmal zum ihm gesagt, so sehr hatte er sich für einen Moment vergessen.

Der Fotograf setzte die Mütze auf, nur noch Nase und Mund waren zu sehen, und der eine, leicht abgeschlagene Vorderzahn, diese köstliche Störung.

»Die Nacht ruft«, sagte der Fotograf, packte den Kamerakoffer, hob den Riemen über die Schulter.

»Sie ziehen wieder los für diese Illustrierten?«

»Sagen wir besser, immer noch. Aber das ist jetzt bald vorbei, dann arbeite ich nur noch für die Freiheit. Ich denke, das wird mir besser gefallen.«

Amos Roth lachte und schob die Mütze in die Stirn. Dieses muffige, fleckige, wunderschöne Stück Filz, das er ihm einmal, es war erst wenige Tage her, ungefragt auf den Kopf geschoben hatte, damit man ihn in der Menge nicht erkannte.

»Leben Sie wohl, Walther«, sagte er.

Der Satz versetzte ihm einen Stich. Sollte er ihn so einfach davonziehen lassen? Ohne ein weiteres Wort? Längst hatte er begriffen, dass er den jungen Fotografen nicht würde halten können, dass sie die Zukunft der Juden in Deutschland nur von zwei gänzlich unterschiedlichen Enden aus denken konnten, sie in dieser Sache, die ihnen beiden keine Ruhe ließ, nie zueinanderfinden würden. Amos Roth wollte nach Palästina, als Jude unter Juden ein neues Leben beginnen. Er selbst wollte ein Deutschland, das ihn und alle anderen seines Stammes ohne Bedrückung und Beschränkung in seiner Mitte aufnehmen würde, zum Wohl des Ganzen – und wenn er irgendwann der Letzte sein würde, der an diesen Auftrag glaubte. Auch deswegen war er dem Ruf ins Amt gefolgt. War sein Weg nach oben nicht der beste Beweis dafür, dass es auch der richtige war?

»Wann brechen Sie auf?«, hörte er sich sagen, als machte sich der junge Mann für eine Kreuzfahrt bereit, diese neuen, allein dem Vergnügen und der Neugier dienenden, letztlich ziellosen Schiffspassagen.

»Kommende Woche kehre ich Berlin mein Hinterteil zu. In Genua wartet ein großer kleiner Dampfer auf mich. Wenn der nicht kentert oder ein britisches Militärschiff uns aufbringt, bin ich in ein paar Tagen in Jaffa.«

Auch das Wort »Genua« versetzte ihm einen Stich. Erst vor wenigen Wochen war er von dort zurückgekehrt, geschlagen und politisch an einem Scheideweg angelangt, eine Erkenntnis, die ihm nun den Schlaf raubte.

Nach wenigen Schritten wandte sich Amos Roth noch einmal zu ihm um.

»Kommen Sie mit?«

Ja, wollte er sagen. Stattdessen sagte er: »Mal sehen.« Er rang sich ein Lächeln ab, hob die Hand wie zum Gruß, ließ sie wieder sinken und wandte sich um.

Erst vor dem Schlafengehen hatte er das Foto aus dem Umschlag genommen, betrachtet und wieder hineingeschoben. Er sah einen Mann, den Mund weit aufgerissen wie zu einem Schrei; im Anschnitt die Außenwand einer Berg- und Talbahn, über dem Mann nichts als ein von Wolken gefleckter Himmel. War das auf dem Bild wirklich er?

Hugo Geitner, sein Privatsekretär, hatte vor seinem Schreibtisch gestanden, nur wenige Tage nachdem er im Mai von der großen Konferenz zurückgekehrt war. Im Januar war er Minister geworden, Geitner war ihm geblieben. Dessen Briefe, in seinem Namen entworfen und abgefasst, kamen ihm oft vor, als hätte er sie selbst geschrieben. Mit Leichtigkeit beherrschte sein Sekretär alle seine Tonlagen, Sottise und Anekdote, Gedankenrausch und faktengebundenes Argument, stets in dem Ton verfasst, den er einst als warmherzige Strenge bezeichnet hatte. Dabei kein Wort zu viel, keines zu wenig. Wie viele seiner Bücher hatte er dem Vertrauten in langen Nächten in die Feder diktiert, bis aus den ägyptisch anmutenden Stenografiezeichen aufrechte lateinische Lettern wurden.

Block und Stift in der einen Hand, in der anderen den in Leder eingeschlagenen Kalender mit dem Monogramm W.R., den Scheitel wie mit dem Lineal gezogen, als gäbe es zwischen Amt und Aussehen eine feine, zu wahrende Symmetrie, begann sein Privatsekretär ohne Aufforderung mit seinem Anliegen.

Er hatte es sofort verstanden.

»Ein Fotoportrait, für die Nachwelt? Ist das nicht ein wenig früh, lieber Geitner, die Unterschrift unter meiner Berufungsurkunde ist ja noch nicht einmal trocken.«

Geitner ließ nicht locker.

»Es geht mir vor allem um die Presse und um die Zerrbilder des Ministers, die dort zu sehen sind, diesen müssen wir etwas entgegensetzen. Gerade jetzt, wo nach Ihrer Rückkehr aus Genua, vor allem aber Rapallo, die Wellen noch einmal mehr hochschlagen.«

»Und Sie wollen sie nun aufhalten. Mit einem Bild.«

Sein Sekretär verzog keine Miene.

»Ich kann und will dem nicht tatenlos zusehen. Jeden Tag neue Verleumdungen. Sie sehen doch selbst, was man aus Ihnen macht.«

»Was schwebt Ihnen vor?«

»Wir benötigen ein offizielles Bild des Ministers, für alle Zeitungen verbindlich. Nach unseren Vorstellungen gestaltet. Gut ausgeleuchtet, angemessen in Szene gesetzt. Für die vor uns liegende Zeit ein für allemal gültig.«

Er musste lachen, sobald sein Sekretär geendet hatte.

»Punkt, Geitner. Falls es in Ihrer Torpedoschrift so etwas gibt. Sie überschätzen unsere Macht und unseren Einfluss. Die Presse macht ohnehin, was sie will. Das ist im Übrigen ihr gutes Recht. Da heißt es für uns nur: Augen zu und durch. Ein Bild wird uns da nicht retten.«

Er kannte Geitners Blick, sein Sekretär hatte den Auftrag längst erteilt.

»Haben Sie …«

»Ja.«

»Perscheid am Kurfürstendamm?«

»Hat bereits zugesagt. Er wird am Mittwoch zu uns ins Haus kommen. Eine gute halbe Stunde wird die Sache dauern, nicht länger.«

Für einen Moment war er bereit, sich damit abzufinden. Es war ein kurzer Moment. Er wunderte sich über sich selbst, als er sagte:

»Ich willige ein. Ein Portrait, nach unseren Vorstellungen, wie Sie gesagt haben.«

Geitner sah ihn abwartend an.

»Allerdings: Wir nehmen einen anderen, einen jüngeren.«

Geitner trat einen Schritt zurück.

»Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Perscheid wird sich auf meine Zusage berufen.«

»Fahren Sie hin, grüßen Sie ihn von mir mit der nötigen Ehrerbietung, sagen Sie ihm, er hat bei uns einen gut, oder zahlen Sie den Storno. Denke aber nicht, dass ein Mann wie er sich zu diesem Trinkgeld herablassen wird.«

Wie hieß noch gleich der junge Fotograf? Vor vielen Jahren hatte er ihn getroffen und dann wieder vergessen. In den vergangenen Wochen jedoch hatte er immer wieder Bilder von ihm gesehen, in den Zeitungen und Illustrierten. Keine Portraits. Allenfalls die von Toten in den dunklen Winkeln der Stadt. Diese Bilder hatten ihn nicht losgelassen. Jetzt fiel es ihm wieder ein.

»Amos Roth«, sagte er. »Fragen Sie bei Ullstein nach, die werden wissen, wo er zu finden ist.«

∞

Noch immer war der Diener nicht zurück. Er trat vor den Spiegel, betastete den schütter gewordenen Haarkranz, die wenigen verbliebenen Bataillone, von Merkel für einen weiteren Tag aufpoliert. Sein Kopf war ohne Frage imposant; »afrikanisch«, hatte mal jemand zu ihm gesagt. Er war von großem Wuchs, der Teint, so Mutter, zeuge von ihrer – in jungen Jahren noch mit Stolz erwähnten – südlichen, sephardischen Herkunft. Die Furchen und Falten in seinem Gesicht hingegen waren eine Erwerbung der vergangenen Wochen, der Fußabtritt des Amtes, so hatte er es dem Diener gegenüber einmal ausgedrückt.

Meine Herren, hörte er sich sagen, um die Stimme für den Auftritt im Ministerium geschmeidig zu machen und um sich irgendwie zu beschäftigen. Seine Tonlage war noch immer ein Tiefen auslotender Bass.

Plötzlich kam es ihm seltsam vor, seine eigene Stimme zu hören. Wieder war da der Gedanke, anders zu sein als alle anderen, er ließ ihn seit seiner Kindheit nicht los. Jeder Mensch war anders, hatte er sich stets gesagt und zugleich gewusst, dass diese Antwort nicht genügte. Vielleicht gab es Menschen, die waren anders anders, nicht nur die Genies, Bach, Beethoven, Kant oder große Politiker, wie Bismarck und Benjamin Disraeli.

Auch er war anders anders.

∞

Vater hatte ihn und alle anderen an der für das Abendessen vorbereiteten Tafel platzieren wollen. Es war ansonsten ein von Nüchternheit und Eile getragener Ritus im Kreis der Familie, an diesem Tag jedoch hatte Vater eine Skizze des Tisches in der Hand, auf der Namen vermerkt waren. Vater schien nervös, korrigierte immer wieder deren Anordnung.

Der Tisch war an diesem frühen Abend gedeckt wie zu einem Fest. Silberleuchter, die er nie zuvor gesehen hatte, standen auf einem ebenso weißen wie steifen Tischtuch Spalier, das Silberbesteck war aus Vaters Elternhaus im Tiergarten von einem livrierten Diener extra in die von Ruß und Staub bedeckte Chausseestraße gebracht worden, wo Tag und Nacht die Metallgießereien und kleinen Werkstätten ächzten. Es war abgezählt, und der Diener bekam eine Quittung dafür, dass man es erhalten hatte.

Ihn, den älteren Sohn, er war keine vierzehn, wollte Vater zur Rechten seines Gastes aus dem fernen Amerika sehen; Erich, den jüngeren, und Mutter diesem gegenüber. Edith, seine Schwester, war noch nicht geboren.

Der hohe Besuch kam herein, sein Name klang wie der eines Helden aus einem seiner zahllosen, vom Vater mit Argwohn betrachteten Abenteuerromane: Thomas Alva Edison.

Vater hatte dem amerikanischen Erfinder nach jahrelangem Reisen von Land zu Land, von Messe zu Messe und der unentwegten Suche nach einer neuen Geschäftsidee schließlich – hätte es in Vaters Universum einen Gott gegeben, er hätte von einem göttlichen Ratschluss gesprochen – auf der Weltausstellung in Paris das Patent für die Glühbirne abgekauft. Kein anderer wollte dieses von den meisten belächelte, mit Elektrizität und nicht mit Gas zu betreibende, für den Alltagsgebrauch untaugliche Produkt haben. Niemand sah sein Potenzial und seine Zukunft. Für Vater, er hatte es sofort erkannt, war dieses kleine Ding so etwas wie das Ei des Columbus. Und die Verheißung eines Geschäfts, nach dem er so lange gesucht hatte.

An diesem Abend sollte es um weitere Projekte und Vereinbarungen mit Edison gehen, oder besser die Vorbereitung von Vereinbarungen, sollte doch aus Vaters kleiner Deutscher Edison Gesellschaft alsbald die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft werden, gemäß Vaters Sachlichkeit im Berliner Handelsregister dann schlicht als AEG eingetragen.

Es wurde an nichts gespart: Forelle, Fasanenbrust, Püree, buntes Gemüse, Chablis und eine große Torte wurden von weißen Handschuhen serviert. Das Besteck funkelte, die Kerzen leuchteten.

Nach dem Dessert – Mutter hatte Gespräch und Stimmung in ihrem einfachen, etwas steifen Englisch von der tastenden Schwere, die von ihrem Mann ausging, in ein Kunst, Kultur und Erziehung streifendes Gespräch gehoben – fragte sie schließlich den Gast, was er, der Weitgereiste, von ihren beiden Söhnen halte.

Edison sah ohne Erstaunen auf, fixierte Erich. Die Antwort kam ohne längeres Nachdenken. Dieser werde ein Techniker werden, ein großer, wie sein Vater, sagte er, hob das Glas und hielt es in die Runde.

Dann lehnte Edison sich zurück und sah ihn an, wie ein Präparat aus der Vitrine im Biologiesaal seiner Schule kam er sich vor. Er zögerte kurz, dann sagte Edison den Satz, den er seither nicht mehr vergessen konnte:

»He knows things I have no idea of.«

∞

Noch in der Nacht, auf der Fahrt nach Hause, die ersten Vögel im Tiergarten begannen sich bereits zu regen, hatte er überlegt, den heutigen Termin im Amt abzusagen. Er war erschöpft, der gestrige Tag im Parlament hatte einer Hinrichtung geglichen.

Karl Helfferich, Wortführer der rechten Opposition, wollte ihn im Plenum erneut aufs Schafott zerren. Über zwei Stunden dauerte die Rede des Vertreters der Deutschnationalen Volkspartei. Er selbst hatte am Tag zuvor gesprochen, gestern hatte er kein Rederecht mehr. Also hieß es aussitzen, durchhalten, ertragen.

Er habe sein Land und alle Deutschen verraten, tönte Helfferich, ruiniere es, seine Politik der Annäherung an die Siegermächte, der Erfüllung und Verständigung sei ein Ausverkauf deutscher Interessen. Eine Schande. Ein Weg in Elend und Abgrund. Der Vertrag mit Lenins Russland, den er am Rande der Konferenz von Genua hinter dem Rücken des Parlaments in Rapallo unterschrieben habe, ein Offenbarungseid.

Helfferich ließ Zahlenkolonnen aufmarschieren wie Soldaten, jede rhetorische Pause ein Nachladen, jedes Wort ein Schuss, jeder Satz ein Treffer. Seine Anschuldigungen waren maßlos, doch nicht ohne Widerhall. Beifall, anhaltend, würden die vor Fleiß fliegenden Hände der Parlamentsstenografen im Protokoll der Sitzung festgehalten haben. Nicht nur einmal.

Er musste die Augen schließen, um der Rede weiter folgen zu können. Er spürte Helfferichs kalten Blick, hörte wie durch einen Schleier den letzten Satz, den dieser an die Abgeordneten des nationalen Blocks richtete: Und wir verlangen nicht nur das Wort – wir verlangen auch die Tat.

Im Anschluss hatte er, zunächst allein, den amerikanischen Botschafter Alanson Houghton in dessen Residenz aufgesucht, um mit ihm zu Abend zu essen. Vielleicht konnte Houghton Präsident Wilsons Nachfolger Warren G. Harding erweichen, bei den Franzosen und den Engländern auf eine Minderung der Reparationsforderungen zu dringen. Die Amerikaner hatten den Vertrag von Versailles als eines von wenigen Ländern nicht unterschrieben.

War doch in Versailles nach dem Krieg die Auflage der Reparationspflichten Deutschlands festgelegt worden, nicht aber Höhe, Dauer und Art der zu leistenden Zahlungen. Diese Unbestimmtheit gab zum einen Anlass zur Hoffnung, bedeutete zum anderen jedoch auch eine Bedrohung – ein schwarzes Loch, in dem die junge Weimarer Republik, würde die Politik jetzt nicht klug, beherzt, kalkuliert und mit Blick auf eine große Sanduhr agieren, verschwinden konnte. Mit seiner Berufung zum Minister war auch der Auftrag klar formuliert: Er sollte auf eine Minderung der drohenden Lasten hinwirken, auf internationalem Parkett klug, umsichtig und mit einer neuen Weltläufigkeit agieren, Vertrauen für das von allen argwöhnisch beobachtete Deutschland schaffen und weiteren Schaden abwenden.

Nach dem Essen schlug er Houghton kurzerhand vor, Hugo Stinnes dazuzuholen. Stinnes gehörte zu seinen ärgsten Gegnern, aber keiner sang das Lamento der deutschen Last besser als der schwerreiche Industriebaron.

Zusammen mit Stinnes war er bereits bei der Konferenz von Spa, dem ersten großen Treffen mit den Alliierten vor zwei Jahren, Teil der deutschen Delegation gewesen. Sie waren als wichtige Vertreter der Wirtschaft mit Rederecht geladen.

Stinnes sprach als Erster, seine Haltung war unmissverständlich. Kalte Schulter, Härte. Keinen Zentimeter nachgeben. Vor allem die Kohlelieferungen an Frankreich: ablehnen. In einer Welt, in der das Ruhrgebiet von Frankreich besetzt wäre und das übrige Deutschland vielleicht russisch, würden England und die USA, so war Stinnes überzeugt, eines Morgens erwachen, sich zum Handeln gezwungen sehen und Deutschland aus dem doppelten Klammergriff befreien.

Sein eigener Weg war ein anderer, und jeder sollte es hören: Erfüllung der Forderungen, Verhandlungen, Annäherung, Zuhören. Glaubwürdigkeit bei den Westmächten zurückgewinnen. Danach mit Russland reden. Einem sich willig zeigenden Deutschland würden die Alliierten bald glauben, dass seine Leistungskraft natürliche Grenzen habe.

So leise, wie er begonnen hatte, beendete er sein Plädoyer.

Der Reichskanzler räusperte sich, erhob sich, blickte in die Runde – und verkündete, Frankreich die Erfüllung der Forderungen zuzusagen.

Alanson Houghton reagierte nun verhalten auf seinen Vorschlag, Stinnes mit dazuzuholen, stimmte ihm aber schließlich zu.

»Stinnes ist uns nicht freundlich gesinnt, aber er ist klug«, sagte Houghton. »Trotzdem ist es nicht seine Klugheit, die mit seinem Wohlstand immer weiter wächst, sondern seine Unnachgiebigkeit.«

»Es ist in Deutschlands Interesse, dass Sie das ganze Bild sehen. Dazu gehört auch die Sicht der Industrie, die längst eine europäische ist. Ohne ein gesundendes Deutschland kann langfristig auch Europa nicht gesunden.«

»Ihr Freund Stinnes lehnt nahezu jede Reparationsleistung ab. Er droht uns und will uns zwingen, Ihrem Land zu helfen.«

»Wir beide wollen das, was am Ende allen nützt.«

Im Beisein des Botschafters rief er Stinnes an, und der sagte sofort zu. Er werde in wenigen Minuten hier sein.

Houghton und er wechselten vom Speisezimmer in die Bibliothek, in der Hand ihre frisch angezündeten Zigarren. Houghton setzte sich mit einem Seufzer auf einen der Ledersessel, rollte sein Cognacglas in der Hand hin und her, nahm einen Schluck, betrachtete es und stellte es vor sich auf einen kleinen Glastisch.

Alanson Houghton wusste sehr wohl, dass seine Haltung zur unmittelbaren Zukunft Deutschlands und die von Stinnes, dem Herrn über Hütten und Stahlwerke, dem Mitbegründer der neuen RWE, weit auseinanderlagen.

Es blieb nur die Möglichkeit, dass Stinnes und er jetzt zusammenrückten, like-minded agieren würden, wie der Botschafter vielleicht sagen würde. Es war an ihm, dafür den ersten Schritt zu tun.

»Hugo Stinnes ist ein Patriot«, sagte er. »Nur das, nichts anderes, leitet ihn.«

Der Botschafter lehnte sich zurück und sah ihn an.

»Dann wollen wir uns mal anhören, was der Patriot zu sagen hat.«

Wenig später begleitete ein Diener den Industriebaron herein. Stinnes trug wie fast immer einen schwarzen, wie einen Kaftan geschnittenen Mantel, seine Augen funkelten. Halb Pirat, halb Mönch, musste er beim Anblick seines tiefschwarzen Bartes wieder denken. Hinter seinem Rücken wurde Stinnes wegen seiner dunklen Hautfarbe von vielen »der Assyrer« genannt.

Mit einer einladenden Geste bat der Botschafter den Gast, neben ihnen Platz zu nehmen, und bot ihm etwas zu trinken an.

»Wasser«, sagte Stinnes.

»Wasser«, wiederholte Houghton und sah Stinnes prüfend an. »Ich denke, dass wir auch das im Haus haben.«

Houghton hatte zu Anfang betont, dass er und sein Land an einer Vielfalt der Meinungen interessiert seien, und bat Stinnes, seine Haltung zu erläutern.

Je länger dieser sprach, desto mehr wurde ihm deutlich, dass es ein Fehler gewesen war, ihn zum Botschafter dazuzubitten. Man konnte sich Stinnes’ Rede kaum entziehen, er sprach kühl kalkuliert, nahezu grob, auch wenn er Zahlen und Prognosen beherrschte, wie kaum ein anderer und das Bild des endgültigen Untergangs Deutschlands in großen Buchstaben an die Wand zu zeichnen in der Lage war. Deutschland könne sich dem insbesondere von Frankreich, aber auch von England ausgehenden Druck nicht beugen, darauf beharrte Stinnes.

»All diese maßlosen Forderungen sind nichts als kurzsichtig und daher abzulehnen, sie treiben uns alle in den Ruin. Es ist an den USA, ja, an Ihnen, Herr Botschafter, Ihren Verbündeten das unmissverständlich klarzumachen«, schloss er.

Nun wusste er endgültig, dass Stinnes zu weit gegangen war. Er hätte vorhersehen müssen, dass das passieren würde. Die Verabschiedung war kühl, Houghton drückte zunächst Stinnes die Hand, kurz und ohne ihn wirklich anzusehen, nahm dann die seine, wie eine Geste des Beileids war es ihm vorgekommen.

Stinnes und er gingen in die Bar des Hotels Esplanade, beide erregt und aufgebracht. Bis in die Morgenstunden rangen sie schließlich miteinander und drehten sich dabei immer wieder im Kreis, schritten erneut die Paragraphen des Vertrags von Versailles ab, debattierten Frankreichs drückende Forderungen nach ständig wachsenden Kohlelieferungen aus Deutschland, die weiterhin strauchelnde Wirtschaft, die wachsende Geldentwertung und – Stinnes hörte bei diesem Thema nur noch mit halbem Ohr zu – das Elend in den Straßen und die Notwendigkeit einer neuen Sozialpolitik für alle.

Und sie stritten über den Vertrag von Rapallo, der seit wenigen Wochen seine Unterschrift trug. Der Handschlag mit dem neuen, kommunistischen Russland. Er hatte mit diesem Vertrag nichts anderes gewollt, als Deutschland in einem letzten Versuch zurück auf die internationale Bühne zu heben, auch wenn das riskant war. Und letztlich contre cœur. Stinnes und viele andere sahen darin jedoch nichts als den Beweis dafür, dass seine Politik der Annäherung, der Verständigung mit den siegreichen Westmächten gescheitert war.

Am Tag nach seiner Rede auf der Konferenz von Spa hatte Stinnes in Berlin das Wort von seiner fremdländischen Seele in Umlauf gebracht. Er hatte ihn nie darauf angesprochen. Auch in der vergangenen Nacht nicht. Warum hatte ein Mann wie Hugo Stinnes, der jeglichen Judenhass ablehnte, sich dazu hinreißen lassen?

»Wir Juden sind selbst bei den Wohlmeinenden nicht sicher«, hatte Amos Roth bei ihrem letzten Treffen in seinem Haus gesagt, und er hatte das erste Mal nicht mehr die Kraft gehabt, ihm zu widersprechen.

Als er sich in den frühen Morgenstunden endlich von Stinnes verabschiedete und in den Wagen stieg, war er müde, fühlte sich erschöpft von den Gesprächen dieses Tages, den nicht enden wollenden Verhandlungen, von den immer neuen Anfeindungen, die sich zu handfesten Drohungen ausgewachsen hatten, vom Widerstand seiner politischen Gegner.

Aber was war wichtiger als die Pflicht. Eine kleine Nachlässigkeit, schon wäre der Weg für neue Anschuldigungen offen. Der Jude kann nicht mehr, er muss schlafen. Höre, Jacob, du musst besser sein als die anderen, damit du mit ihnen am Tische sitzen darfst, hatte seine Mutter stets gesagt.

∞

Der Diener hielt ihm die Anzugjacke hin, er hatte sein Kommen nicht bemerkt.

»Der Herr Minister fahren heute wieder ohne polizeiliche Begleitung?«

»Der Herr Minister haben geruht, die Kerle nach Hause zu schicken«, sagte er, während er in die Jacke schlüpfte.

Er bemerkte Merkels zusammengekniffene Augen, die ihm über die Jahre so vertraut geworden waren wie sein Tonfall, den zu imitieren ihm ein unerwartetes, letztlich aber schales Vergnügen bereitete. War Merkel doch der einzige Mann, den er in seinem Haus ertragen konnte. Sie beide waren wie ein altes, in seinen Rollen eingesponnenes Ehepaar, dachte er wieder einmal. Er nahm die kleine Browning vom Schreibtisch und steckte sie in die Innentasche seiner Jacke. Die Waffe, die ihm Bernhard Weiß, Chef der politischen Polizei an dem Tag aufgeschwatzt hatte, an dem er zum Außenminister berufen worden war.

»Das ist alles, was ich brauche«, sagte er. »Und nun lassen Sie’s gut sein, Merkel.«

∞

Nach seiner Berufung Ende Januar hatte er einen Tag abgewartet, dann war er in die Viktoriastraße gefahren. Die neue, noch glänzende Pistole hatte er zu Hause gelassen.

Er bat Prozeller, hundert Meter vor seinem Elternhaus zu halten. Auch die Polizisten in ihrem Begleitwagen fuhren an den Straßenrand. Die verbleibenden Meter wollte er zu Fuß gehen. Mutter sollte das Trara nicht sehen, es würde ihr nur recht geben.

Als er sie im Salon mit einem Wangenkuss begrüßte, wussten sie beide, dass dies kein gewöhnlicher Besuch war. Aber keiner sprach es aus. Er kannte die Maximen seiner Mutter: Haltung. Ordnung. Contenance. Als wäre das Gesetz vom Berge Sinai um einen preußischen Appendix erweitert worden und in steinernen Lettern über der Tür angebracht.

Je älter Mutter wurde, desto starrer und unerbittlicher wurde sie in ihren Ansichten. Einst warmherzig und von oft heiterer Sprunghaftigkeit, drängte sie jetzt mit unbewegter Miene auf die Einhaltung von Regeln. Und derer gab es genug, immer neue kamen hinzu. Oft dachte er, dass Erichs früher Tod, dann der ihres Mannes, sie hatten hart werden lassen; ihr Profil wirkte seit diesen Tagen wie aus Marmor. Hinzu kam ihr seismografisches Gespür dafür, wie es den Juden in Deutschland ging; bald wieder schlechter, das stand für sie fest, Republik hin oder her.

Wie lange würden sie das Spiel durchhalten? Er hoffte, es würde nicht enden, damit er nicht sagen musste, was zu sagen war.

Mutter setzte sich an den Flügel, winkte ihn heran und schlug die Noten auf. Sie nickte zum Einsatz. Es war wie immer, Mutter spielte die oberen Stimmen, er die unteren, Tänze und Märsche von Schubert.

Bereits beim zweiten Stück begann er, Übergänge zu verschludern, die Vorzeichen zu übersehen, aus dem Takt zu geraten. Sie setzten ab. Die Ahnen schienen sie von den Wänden herab zu betrachten. Sein Vater mit dem Blick des Mannes, für den die Welt nichts als ein Geschäft, sein ältester Sohn ein großes Fragezeichen und jede Kunst Zeitverschwendung war, diesem auf Zoll und Maß gerichteten Rechenschieberblick, der ihm von Kindesbeinen an Angst gemacht hatte.

Seine Mutter wusste es doch längst. Doch sie wollte es von ihm hören und nicht aus der Zeitung erfahren, die ungeöffnet auf dem Beistelltisch lag.

»Was ist, Walther?«, fragte sie. »Du bist nicht bei der Sache.«

Sie setzten sich an den Tisch, der Diener trug die Suppe auf, den Blick starr geradeaus gerichtet.

Nach dem Hauptgang begann er zu sprechen.

»Sie haben keinen anderen gefunden«, sagte er.

»Du hast mir dein Ehrenwort gegeben.«

»Ich weiß.«

»Kein Amt. Schon gar nicht das für diese Ausländerei. Du hast also zugesagt?«

»Mutter …«

»Hast du?«

»Ich bin Preuße und Deutscher, mein Land, das auch dein Land ist, braucht mich.«

»Du hast dich ihnen angeboten.«

»Mutter, bitte!«

»Wie eine Schickse.«

Er senkte den Kopf. Ein weiteres Wort von ihr, und er würde anfangen zu weinen.

»Lass es mich dir erklären.«

Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Die Vasen zitterten.

»Walther, Sie werden dich suchen und töten. Kein Jude kann in diesem Deutschland Minister sein. Auch ich lese die Zeitung. All dies Geschrei. Und es wird zunehmen, wenn die Leute wissen, was du vorhast. Bis einer die Hand gegen dich hebt.«