Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: kursbuch.edition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Unter den Neuerscheinungen zu 1968 wird diese Bilanz eines gesellschaftlichen Aufbruchs gleichzeitig eine der persönlichsten und eine der kritischsten sein. Persönlich, weil nicht nur die Sicht der Autorin, sondern auch ihre von heutiger Warte aus bisweilen bizarren Erlebnisse zum Tragen kommen. Kritisch, weil sie, obwohl so mitten im Geschehen, immer die zwar sympathisierende, aber eben auch distanzgeprägte Sicht auf eine dann doch "fremde" Gesellschaft behält. Auf dieser Grundlage gelingt es ihr, die bleibenden "Erfolge", "Errungenschaften", "Botschaften" der mittlerweile historischen 68er zu vermitteln, die weit über das hinausgehen, was in der Zeit selbst im engeren Sinne politisch verhandelt wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 224

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Verhaftung bei der Spaziergangsdemo, Dezember 1966

Berlin 1967

Das »Hochzeitsbild«, März 1966

Rudi mit seiner Mutter, Frühsommer 1966

Bahman Nirumand, Rudi, Herbert Marcuse, Klaus Meschkat, Sommer 1967

1966

Rudi und sein Freund Gaston Salvatore, Herbst 1967

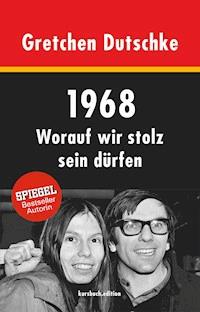

Gretchen Dutschke

1968

Worauf wir stolz sein dürfen

kursbuch.edition

Inhalt

Vorwort

Ankommen in der Frontstadt des »Goldenen Westens«

Die Sehnsucht nach der Revolution

Kleine Anlässe, große Wirkung: Protest, Provokation, Revolte

Kriegserklärung an die Revolte: Der 2. Juni 1967

Die provozierte Antwort: Radikale Opposition

Die wilde Suche nach dem Glück: Zwischen Theorie und Praxis

Der große Traum von der Freiheit

Das Attentat und seine Folgen

Ein letzter Versuch: Der Kampf um die konkrete Utopie

Das Ende von 68: Autoritätsgläubiges Sektierertum und anmaßende Militanz

Der lange Weg zur parlamentarischen Opposition

Epilog

Literaturhinweise

Dank

Über die Autorin

Impressum

Für AlexanderKalinkaLunaAlfredAskerLuiseJulius

Vorwort

Man könnte mich eine »Wahldeutsche« nennen. Ich bin nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten geboren und war auch die längste Zeit meines Lebens Amerikanerin. Heute lebe ich wieder in Berlin und habe vor, hier zu bleiben. Doch durch Rudi Dutschke, einen der wichtigsten Sprecher der antiautoritären Bewegung in den 60er-Jahren, ist meine persönliche Geschichte mit der deutschen aufs Engste verbunden. Das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch über die deutschen Kinder der Kriegs- und Nachkriegsjahre, die berühmt-berüchtigten »68er«, schreiben kann, ohne selbst eines von ihnen gewesen zu sein. Allerdings habe ich damals sofort die Gemeinsamkeiten mit der Situation in den USA erkannt. Denn auch dort war Anfang der 60er-Jahre eine Bewegung entstanden, die sich für eine demokratischere und offenere Gesellschaft starkmachte und die bestehende Bürgerrechtsbewegung (Civil Rights Movement) vorantrieb.

Ich schloss mich also sehr schnell diesen jungen deutschen Rebellen an, die bereit waren, sich den nachwirkenden Schrecken der Nazigeschichte zu stellen. Die Verwandlung Deutschlands in eine lebendige demokratische Gesellschaft ist vor allem ihr Verdienst – aller Kritik zum Trotz. Deshalb möchte ich »50 Jahre 1968« zum Anlass nehmen, Bilanz zu ziehen und Fragen nachzugehen wie: Wie hat der antiautoritäre Protest die Bundesrepublik verändert? Was ist geblieben, was hat sich als Fehler oder Illusion erwiesen? Und: Was von alldem könnte geeignet sein, auch heute wieder eine kreative Protestbewegung zu entfachen, die sich den globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt?

Rudi und ich waren seit 1964 zusammen. Als seine Frau war ich aktiver Teil seines Lebens – und damit auch seiner Gedanken, Diskussionen und Ideale. Auch wenn wir Frauen es tatsächlich nicht leicht hatten mit den kampfbereiten Genossen, so waren wir doch mehr als eben nur das nette Begleitpersonal, auf das viele Historiker uns bis heute reduzieren. Ich war Rudi Dutschkes Partnerin und engste Vertraute, während er das tat, was wir glaubten, tun zu müssen – gemeinsam mit anderen jungen Menschen, die meisten noch in der Hitler-Ära geboren. Sie alle haben sich ein anderes Deutschland gewünscht, das sich von einem autoritären, immer noch vom Nationalsozialismus geprägten Land in eine lebendige Demokratie verwandeln sollte.

Geboren wurde ich 1942 in Oak Park, Illinois, kurz nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende war ich gerade einmal drei Jahre alt, über bewusste Erinnerungen an diese Zeit verfüge ich nicht. Die Welt, in der ich fortan aufwuchs, wurde vom Kalten Krieg beherrscht, von der Konfrontation zwischen den atomar bewaffneten Supermächten USA und Sowjetunion.

Dieser schwelende Konflikt hatte tatsächlich massive Auswirkungen auf meine persönliche Existenz und wirkte in einer derart beklemmenden Weise beängstigend auf mich, dass er meinen Lebenslauf stark beeinflusst hat. Von Kindesbeinen an prägte man uns ein, dass die Sowjetunion uns zerstören wolle. Zur Bekräftigung des Bedrohungsszenarios ertönten regelmäßig die Luftschutzsirenen – seltsamerweise immer nur während der Unterrichtszeiten. Wir mussten uns dann umgehend unter unseren Tischen verstecken und zusätzlich den Kopf mit den Armen schützen.

Demgegenüber spielte der Zweite Weltkrieg für uns kaum eine Rolle, und auch Deutschland interessierte uns in den USA nicht sonderlich. Abgesehen vom Tag des 13. August 1961, als die Berliner Mauer gebaut wurde und der nächste »heiße« Krieg zwischen Ost und West auszubrechen drohte. Wenn die amerikanischen Medien über Krieg berichteten, dann ging es dabei, jedenfalls im Fernsehen, vor allem um den Krieg gegen Japan. »Japs« – so nannten wir die Japaner. Das Fernsehen zeigte die amerikanischen Fliegerstaffeln, die ihre endlosen Bombenteppiche auf Japan niederregnen ließen, als würden wilde Vogelscharen vom Himmel scheißen. So sah es für mich zumindest aus. Faszinierend zu sehen, wie diese vogelähnlichen Fluggeräte alle auf einmal losgelassen wurden, um ihr »Geschäft« zu verrichten. Gelegentlich gab es auch Bilder vom Angriff auf Pearl Harbor, dieser Komplettzerstörung des Hauptquartiers der US-Pazifikflotte durch japanische Kampfbomber am 7. Dezember 1941, die unmittelbar die Kriegserklärung der USA an Japan zur Folge hatte.

Wann ich also erfahren, geschweige denn verstanden habe, was Deutschland zwischen 1933 und 1945 getan hatte, daran kann ich mich nicht erinnern. Woran ich mich dagegen sehr gut erinnern kann, ist meine Lektüre des Tagebuchs von Anne Frank und mein intensives Nachdenken über die Frage, wie ich mich verhalten hätte. Ob ich den Mut gehabt hätte, das Leben von Menschen zu retten, die von den Nazis verfolgt wurden. Anders als viele andere Amerikaner war ich wohl nicht davon überzeugt, dass ich ganz automatisch Widerstand gegen die Tyrannei geleistet und moralisch einwandfrei gehandelt hätte. Das mag an meiner Verunsicherung gelegen haben, ob ich überhaupt mutig genug gewesen wäre, mich für Menschen in Gefahr einzusetzen. Insgeheim war ich wahrscheinlich froh, das nicht beweisen zu müssen.

Meine amerikanische Familie ist wie viele andere Familien in den USA teils deutscher Abstammung, doch auch das hatte für mich und meine Generation keinerlei Bedeutung. Unsere Vorfahren kamen im 19. Jahrhundert aus Europa in die USA. Meine Großmutter, die rätselte, ob ihr Vater womöglich jüdisch gewesen sein könnte, sprach nie über die Situation der Juden in und nach dem Krieg, ebenso wenig vom Völkermord an den europäischen Juden. Selbst in der High School, wo viele meiner Freunde Juden waren, haben wir niemals darüber gesprochen, und das, obwohl der Holocaust kaum mehr als ein Dutzend Jahre zurücklag. Stattdessen spukten in unseren Köpfen der gnadenlose Kommunistenjäger Joseph McCarthy und der Ausschuss für »unamerikanische Umtriebe« herum. Das war unsere finstere Gegenwart.

Gemeinsam engagierten wir uns für eine politische Identität in einer Welt, die uns vollkommen irre vorkam. Mein erster persönlicher »politischer Akt« bestand darin, gegen die Angst vor dem Ausschuss für »unamerikanische Umtriebe« anzugehen, indem ich mich einem Filmklub anschloss, in dem regelmäßig sowjetische Filme gesehen wurden. Selbstverständlich standen alle Klubmitglieder auf der berüchtigten Liste des Komitees.

Als ich an die Hochschule kam, war mein Hauptfach Philosophie, weshalb es wichtig für mich war, ein wenig Deutsch zu verstehen. Nach meinem Bachelor wollte ich mit der Philosophie weitermachen und plante bereits, für den angestrebten akademischen Grad eines Ph.D. Immanuel Kant auf Deutsch lesen zu lernen. Das war dann auch der ausschlaggebende Grund für mich, 1964 nach Deutschland zu reisen. Dort habe ich dann aus praktischen Gründen zunächst Theologie studiert.

Berlin war 1964 längst eine geteilte Stadt mit einer so gut wie unüberwindbaren, tödlichen Mauer. Paradoxerweise schien die Stadt gerade deshalb ein aufregender Ort zu sein. Sie war nicht zuletzt jener Ort, wo Adolf Hitlers Reichskanzlei stand und der Zweite Weltkrieg sowie die systematische Vernichtung der Juden geplant worden waren. Schon wenige Monate nach meiner Ankunft in Berlin traf ich den Mann, der mein weiteres Leben prägen sollte: Rudi Dutschke. Wir arbeiteten zusammen, diskutierten, wir liebten uns, planten und organisierten die Revolte gegen den Staat und seine Politik. Zwei Jahre später haben wir geheiratet.

Heute bin ich deutsche Staatsbürgerin. Die Entscheidung, es zu werden, fiel mir nicht leicht. Hätte ich als ein Teenager in den USA auch nur geahnt, dass ich jemals die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen würde, wäre ich ziemlich schockiert gewesen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt: Deutschland ist heute ein anderes Land. Grundlegend anders. Ein demokratisches, freies, weltoffenes Deutschland, auf das jeder einzelne Bürger stolz sein kann. Mich eingeschlossen. Und eben deshalb betrachte ich »1968« auch 50 Jahre danach als Erfolgsgeschichte der deutschen Nachkriegsrepublik, die ihresgleichen sucht.

Eine Kulturrevolution, wie sie durch die antiautoritäre Bewegung der 60er-Jahre initiiert wurde, lässt sich nicht nach Plan gestalten. Sie ist ein Prozess, der ständigen Änderungen unterworfen ist, je nachdem, welche Bedingungen sich aus der Entwicklung heraus ergeben. Genauso ändern sich die Ziele; sie entwickeln sich oder erweisen sich als nicht durchführbar. Und doch gibt es einen roten Faden, der es erlaubt, hier von einer Revolution zu sprechen. Für die antiautoritäre Revolution war dieser Faden die Demokratisierung der Gesellschaft.

Diesen Prozess möglich zu machen, war nicht einfach. Wir erlebten fantastische Fortschritte, aber auch bittere Enttäuschungen. Es gab amüsante Momente, aber mindestens ebenso viele schmerzhafte. Wir hatten aufregende Zeiten, die oft mitreißend und aufwühlend waren. Dies alles ist der Grund, warum ich meine Erinnerungen an diese Geschichte, die das Land bis heute prägt, noch einmal lebendig werden lassen will.

Ankommen in der Frontstadt des »Goldenen Westens«

Im Jahr 1964 kam ich auf einem rostigen Kohledampfer zusammen mit 40 Seeleuten und zwölf anderen Passagieren nach Deutschland. Er brauchte zwei Wochen für die Durchquerung des Atlantischen Ozeans. Als wir in Newport News ablegten, war allerdings noch nicht einmal klar, wo in Europa das Schiff überhaupt ankommen würde. Am Ende war es Antwerpen – immerhin: Ich war schon mal in Europa. Nach einer Übernachtung ging es mit dem Zug weiter nach Deutschland, genauer nach Bayern, nach Ebersberg östlich von München. Dort befand sich damals ein Goethe-Institut, in dem ich Deutsch lernen wollte.

Mein erster bleibender Eindruck von Deutschland: die wahnsinnig großen Waschbecken. So etwas hatte ich noch nie gesehen, das gab es in Amerika nicht. Auch die Fenster waren riesengroß. Ich hatte einen fantastischen Blick auf das oberbayerische Alpenpanorama, besonders an klaren, sonnigen Tagen. Mit den Einheimischen hatte ich keinen Kontakt. Dafür mit Afghanen und Menschen aus anderen Ländern, die wie ich im Goethe-Institut zu Gast waren. Einer der Afghanen, die ich damals kennengelernt habe, war Jahrzehnte später unter Premierminister Hamid Karzai Wirtschaftsminister in Kabul.

Ich hatte ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen sowie Ersparnisse, um den Deutschkurs zu finanzieren. Nach zwei Monaten schlug mir eine Französin, die neben dem Kurs als Animierdame in einem Münchner Klub arbeitete, vor, gemeinsam nach Berlin zu gehen. Keine Selbstverständlichkeit für eine Amerikanerin damals: Überall Kommunisten, und der Bau der Berliner Mauer lag erst drei Jahre zurück. Aber mit meinen 21 Jahren war ich bereit, mich auf dieses Abenteuer einzulassen, und so fuhren wir mit dem Zug nach Berlin, natürlich mitten durch die DDR. Die Soldaten mit ihren Hunden an der Grenze wirkten beängstigend – eine andere, eine deutlich dunklere Welt als Westdeutschland.

Da mein Geldvorrat sich allmählich dem Ende zuneigte, ging ich, in Westberlin angekommen, zur Bahnhofsmission am Zoo. Ich wusste, dass man dort umsonst übernachten konnte. Der riesige Saal war mit Betten vollgestellt, und es roch unangenehm. Um 22 Uhr musste man spätestens da und morgens ganz früh wieder draußen sein. Immerhin wurde davor noch Kaffee ausgeschenkt. Ein Mann, der in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen war, hatte ein riesiges Brot dabei, das er mit uns allen teilte – das war unser Frühstück. Baden oder duschen konnte man in der Bahnhofsmission nicht, also nahm ich manchmal ein Hotelzimmer, um mich wenigstens hin und wieder gründlich waschen zu können. Einmal habe ich auch im Grunewald geschlafen. Ich legte mich im Wald unter einen Baum und schlief irgendwann ein. Plötzlich wurde ich durch ein Geräusch geweckt und sah neben mir einen Mann, der pinkelte. In meinem ersten Schrecken stieß ich einen überraschten Laut aus. Als der Mann mich dadurch entdeckte, schaute er mich mit großen Augen an und lief schnell weg. Das war die erste und letzte Nacht, die ich allein im Wald verbracht habe.

Am Tegeler See habe ich schließlich eine Arbeit gefunden. Mit dem Geld, das ich fürs Tellerwaschen bekam, konnte ich ein Zimmer in einem Haus mieten, dessen oberste Etage bei Luftangriffen der Alliierten weggebombt worden war. Noch knapp 20 Jahre nach Kriegsende sah man überall die Spuren der Schlacht um Berlin. Zwar war der Wiederaufbau der Stadt schon ganz gut vorangekommen, aber immer noch klafften in den Straßenzügen Lücken, sah man Ruinen und Trümmerreste zwischen schnell hochgezogenen Neubauten. Am Kurfürstendamm staunte ich immer wieder über die großherrschaftlichen Häuser, die den Bombenkrieg halbwegs heil überstanden hatten.

Auf dem Kachelofen in der Küche, meinem einzigen Wohnraum, lagen ein paar Kissen – das sollte mein Bett werden. Ich teilte mir die Küche mit einer anderen Frau, die immer erst um fünf Uhr morgens nach Hause kam. Ich wunderte mich darüber, bis ich erfuhr, dass sie eine Prostituierte war. Mein Kontakt zu den Berlinern, den Deutschen überhaupt, wurde allmählich intensiver. Eine verwitwete Frau, die mir anbot, bei ihr zu übernachten, war die erste Deutsche, die mir von ihrem Schicksal im Krieg erzählt hat. Ihr Ehemann, ein Schwarzer, war von den Nazis umgebracht worden. Sonst hörte man kaum etwas über die Jahre vor 1945, schon gar nichts darüber, was mit den Juden geschehen war.

Es lebten damals auffallend viele junge Deutsche und Ausländer in Westberlin. Die einen, weil sie der Wehrpflicht in Westdeutschland, die in Berlin nicht galt, entkommen, die anderen, weil sie von allerlei Berlin-Zulagen, die es vor allem für Verheiratete gab, profitieren wollten. Außerdem zog es eine bestimmte Art von Boheme, Straßenmaler, Musiker, Künstler, die später als »Gammler« beschimpft wurden, in die geteilte Stadt – an die vorderste Front des sogenannten Kalten Kriegs, gleichzeitig auch ein wenig ins Abseits der Geschichte, abgeschnitten vom Wirtschaftswunderland Bundesrepublik.

Eines Tages ging ich in das Restaurant Aschinger am Bahnhof Zoo – ein populäres Lokal in alter Berliner Tradition, in das schon Alfred Döblin den Franz Biberkopf aus seinem Roman Berlin Alexanderplatz von 1929 einkehren ließ. Legendär damals war, neben dem gut gezapften »Hellen«, die extrem günstige Erbsensuppe, die satt machte und die ich immer gerne aß. Dazu gab’s Brötchen umsonst, so viel man wollte. Meine Taschen waren immer vollgestopft damit.

Wie so oft war ich auch an diesem Tag alleine hingegangen, kam aber schnell ins Gespräch, diesmal mit einem jungen Mann aus Italien, der mich einlud, zusammen mit seinen Freunden, die er gleich treffen wollte, ins Café am Steinplatz zu gehen. Das war damals ein beliebter Charlottenburger Treffpunkt, an dem besagte »Gammler« auf Philosophiestudenten und Jungmarxisten trafen; ein buntes Volk der Unangepassten, das in den sogenannten »gutbürgerlichen« Gaststätten nicht gelitten war. Die großen langen Tische dort waren dicht besetzt, und es war gar nicht so einfach, einen Platz zu finden. Eine einzige Lücke konnte ich erspähen. Der junge Mann, neben den ich mich setzte, trug eine kurze Lederhose und hatte mittellanges schwarzes Haar. Vor ihm auf dem Tisch lag ein Stapel Bücher in polnischer Sprache. Ob er aus Polen komme, fragte ich ihn, nachdem ich mich gesetzt hatte, woraufhin er sagte: »Nein, aber ich lerne Polnisch, damit ich die Bücher im Original lesen kann. Ich heiße Rudi, Rudi Dutschke.«

Und so kamen wir ins Gespräch. In ein Gespräch, das dann einfach immer weiterging – unser ganzes gemeinsames Leben lang. Ich denke, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich hatte mich in Rudi verliebt, aber er gab mir nach einigen Wochen erst einmal einen Schuss vor den Bug: »Ich bin ein Revolutionär«, sagte er ernsthaft, »und ein Revolutionär muss die Revolution machen.« Der russische Anarchist Sergei Netschajew habe einmal gesagt, dass der Revolutionär mit der Revolution verheiratet sei und es deshalb in dessen Leben keinen Platz gebe für eine Frau. Rudi begleitete mich noch zum Bahnhof Zoo, wo wir uns in den Armen lagen, bis der Zugschaffner die Türen schloss. Tief enttäuscht kehrte ich für acht Monate nach Amerika zurück.

Dann kam endlich ein Brief aus Deutschland – ohne Absender. Doch von wem, außer von Rudi, konnte er sein? Mit zitternden Händen öffnete ich das Kuvert und wagte kaum, den Inhalt zu lesen. Es sei meine Entscheidung, stand da, ob ich zurückkommen wolle, er jedenfalls habe nichts dagegen, wenn ich wieder nach Berlin und zu ihm käme. Das war nicht gerade eine euphorische Liebeserklärung – trotzdem packte ich meine Sachen.

So war Rudi. Selbst lange private Briefe an gute Freunde begann er mit einer Analyse des aktuellen Kräfteverhältnisses zwischen Revolution und Konterrevolution. Er war offen und freundlich zu jedermann, gleichzeitig aber sehr ernst und entschlossen, Deutschland und die Welt zu verändern.

Geboren und aufgewachsen im brandenburgischen Luckenwalde südlich von Berlin hatte er am 11. August 1961 alles andere als freiwillig sein Elternhaus verlassen und war nach Westberlin gezogen. Schon zwei Tage später wurde die Mauer gebaut. Er hatte es also gerade noch geschafft, bevor der bis dahin massiv anschwellende Flüchtlingsstrom von Ost nach West abrupt und brutal gestoppt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt war er immer zwischen Ost und West gependelt, zwischen Luckenwalde, wo seine Mutter den für ihn besten Pflaumenkuchen der Welt buk, und dem Askanischen Gymnasium in Tempelhof, wo er seine Abiturprüfung noch einmal ablegen musste, weil das DDR-Abitur im Westen nicht anerkannt wurde.

Während der Sommermonate 1961 kursierten Gerüchte, dass etwas Schlimmes geschehen werde. Es hieß, große Zementlieferungen seien nach Ostberlin unterwegs, und so mahnte Rudis Mutter zum schnellen Wechsel in den Westen, wo es ab dem Wintersemester für Rudi mit dem Soziologiestudium losgehen sollte. In der DDR war ihm wegen Verweigerung des Wehrdienstes und seiner Mitgliedschaft in der evangelischen Jungen Gemeinde eine akademische Laufbahn versperrt. Auch seinen Traum, Sportjournalist zu werden, hatte er aufgeben müssen. Als Jugendlicher war er aktiver Sportler gewesen, hatte, wie sein Bruder erzählte, sein ambitioniertes Training an zum Teil selbst zusammengebauten Geräten absolviert und bei Jugendsportwettbewerben viele Preise – im Mai 1959 wurde er sogar Bezirksmeister im Stabhochsprung – abgeräumt. Seinen letzten Zehnkampf bestritt er 1960.

Ein Schulparteisekretär hatte kolportiert, das FDJ-Mitglied Rudi Dutschke habe geäußert, wenn er das Wort schießen höre, laufe es ihm »kalt über den Rücken«. Bedeutete: Er galt als gefährlicher Pazifist, der dem revanchistischen westdeutschen Adenauer-Regime nicht mit der Waffe in der Hand entgegentreten wollte. Eineinhalb Jahre später, als Rudi eine Lehre zum Industriekaufmann beim VEB Beschläge Luckenwalde absolvierte, hielt die Staatssicherheit fest: »Es wird eingeschätzt, dass D. in politischer Hinsicht desinteressiert war.« Eine herrliche Ironie der Geschichte. Weil ihn die marxistisch-leninistischen Bekenntnisrituale in der Staatsbürgerkunde schlicht anödeten, gehörte er aus Sicht der Stasi zur Sorte der unpolitischen Menschen.

»Du, ich bin mit Sicherheit schnell zurück«, versprach er seiner Mutter noch am 11. August 1961. »Eure Befürchtungen sind völlig unbegründet. Ich will doch unbedingt bald wieder mit den Brüdern unsere Pflaumen von den Bäumen runterholen, damit du deinen herrlichen Pflaumenkuchen machen kannst.« Doch daraus wurde nichts. Der unvergessene Satz von Walter Ulbricht »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen« erwies sich als eine der dreistesten Lügen der Weltgeschichte. Von einem Tag auf den anderen wurden Hunderttausende Familien getrennt, auch die Dutschkes. Rudi schrieb: »Die familiäre Schnur riss, Eltern und alle drei Brüder verblieben. Ein neuer Lebens- und Lernprozess hatte zu beginnen. Ich landete mit 21 im ›Goldenen Westen‹.«

Fast ebenso abrupt änderte die dann doch gebaute Mauer den öffentlichen Diskurs im Westen. Während bis dahin Ursachen und Folgen des Krieges – Hitler-Faschismus und Antisemitismus, Wiederaufbau und Frieden – bestimmende Themen für die kritische Intelligenz, wenn nicht für die gesamte Bevölkerung waren, forcierte der Mauerbau die Diskussion über die beiden Deutschlands, ihre unterschiedlichen Systeme und – vor allem – die Konfrontation zwischen Ost und West. Nicht dass die anderen Fragen völlig in Vergessenheit geraten wären, aber angesichts der durchaus brisanten Situation schien es eindeutig Drängenderes zu besprechen zu geben. Die Reaktion der jungen Generation auf die neue Bedrohung durch den Kalten Krieg lautete entschieden: Nie wieder Krieg! Dieser feste Grundsatz in ihren Köpfen begann, ihr politisches Handeln zu inspirieren und zu bestimmen.

Drei Jahre später saß Rudi mit seinen Freunden fröhlich im Café am Steinplatz. Anschließend gingen wir alle zusammen in einen Western mit John Wayne. Da mich meine drei Kopfkissen auf der Herdplatte in Charlottenburg absolut nicht lockten, folgte ich dem Vorschlag der Gruppe, nach dem Film in Rudis Dachbodenzimmer in Schlachtensee zu gehen und dort zu übernachten. Streng genommen war das damals verboten. Der ominöse »Kuppeleiparagraf« stellte jegliches »Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit« und »sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe« als »unzüchtig« unter Strafe. Eine absurde Strafbestimmung, die erst 1974 abgeschafft wurde. Wir hatten jedoch Glück an dem Abend: Die Vermieter waren verreist.

Von Anfang an habe ich die außergewöhnliche Intensität von Rudi gespürt, seine besondere Art zu reden, getrieben von Revolutionstheorien aus aller Welt, die er regelrecht aufsog. Vielleicht war dieses Engagement für die Revolution seine Art, mit den ungeheuren Verbrechen der Naziherrschaft umzugehen. Was geschehen war, ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Doch er sah die Möglichkeit, durch eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich ein derartiger Zivilisationsbruch nie mehr ereignen kann. Um aber genau dies zu erreichen, so sein Gedanke, dürfe man sich nicht allzu sehr in die Schreckensgeschichte des Holocaust vertiefen. Denn ein derart schmerzhafter und jahrelanger Prozess würde jene kreativen und optimistischen Kräfte binden, die für eine zukunftsorientierte Protestbewegung unabdingbar seien.

In manchen Ohren mag das fast zynisch klingen, Rudi hatte aber letztlich recht damit: Jede Revolte ist nach vorne gerichtet, sie findet in der Gegenwart statt, auch wenn die Vergangenheit präsent ist. Natürlich spielte der Auschwitz-Prozess 1963 in Frankfurt am Main eine wichtige Rolle, und im Laufe der folgenden Jahre wurden immer wieder Richter und andere Amtsträger des Naziregimes, die wie selbstverständlich neue Positionen in der Bundesrepublik ergattert hatten, bloßgestellt und attackiert – so der ehemalige Richter am »Volksgerichtshof«, Hans-Joachim Rehse, der an Hunderten von Todesurteilen mitgewirkt hatte. Der Bundesgerichtshof verwarf eine Verurteilung dieses Nazirichters mit der Begründung, dass die Beweisführung des Volksgerichtshofs sich »im Rahmen sachlicher Überlegungen gehalten« habe. Wenn man also von Zynismus reden kann, dann hier.

Was wir damals in der ganzen Dimension nicht wissen konnten: Tausende Nazitäter, Mörder und Verbrecher lebten unerkannt in Amt und Würden unter uns. Dutzende SS-Führer hatten im Bundeskriminalamt ähnliche Funktionen übernommen, die sie bei der Kripo in Heinrich Himmlers »Reichssicherheitshauptamt« oder der »Geheimen Feldpolizei« innegehabt hatten. Noch im Jahr 1959 waren von 47 leitenden BKA-Beamten nur zwei ohne aktive Nazivergangenheit. Für eine vom SDS initiierte und zwischen 1959 und 1962 an vielen Hochschulstandorten gezeigte Wanderausstellung über die »Ungesühnte Nazijustiz«, war jede Menge Aktenmaterial fotografisch dokumentiert und zusammengestellt worden, das Aufschluss gab über ehemalige NS-Juristen, die trotz ihrer Vergangenheit noch im aktiven Dienst waren. Die Ausstellung und die parallel dazu organisierten politischen Aktionen sorgten denn auch für entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit und zogen eine ausführliche Berichterstattung im In- und Ausland nach sich.

Auch Rudi selbst spürte den Druck, den diese schwer belastete Vergangenheit erzeugte, zumal sein eigener Vater selbst Soldat der deutschen Wehrmacht gewesen und erst 1949 aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war. Der Vater hat – wie viele andere Kriegsteilnehmer auch – kaum darüber gesprochen, und Rudi hat nicht viel gefragt. Vielleicht wusste er auch gar nicht, was er fragen sollte. Es gab ja kaum jemanden, der wirklich darüber reden wollte.

Jetzt, da »alles vorbei« war, wollte man vergessen. Es ging nur noch darum, Deutschland wiederaufzubauen: die Trümmer wegzukarren, Wohnungen zu bauen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das beharrliche Schweigen über Juden und ihre Vernichtung hielt zwar wahrscheinlich die Verbreitung des Antisemitismus in der jungen Generation in Schach. Andererseits blieben die jungen Menschen mit dem, was sie doch unvermeidlich erfahren haben, auch allein. Wie damit zurechtkommen, dass in ihrem Land solche Verbrechen begangen worden waren? Manfred Scharrer beschrieb, wie viele aus dieser Generation fühlten: »Der große Auschwitzprozess fand in Frankfurt vom 20. Dezember 1963 bis zum 20. August 1965 statt. Unter der Nachkriegsgeneration begann ein Bewusstwerden der Nazibarbarei. Fragen drängten sich auf. Entsetzen und Wut breiteten sich aus, Wut auf die Täter und Väter, Rachegelüste und auch Verzweiflung.« Rudi schrieb dazu: »Meine christliche Scham über das Geschehene war so groß, dass ich es ablehnte, weitere Beweisdokumente zu lesen.«

Dieses deutsche Drama war ein starkes Motiv für den beginnenden Kampf der jungen Generation, die Welt zu verändern. Auch für Rudi. Aber seine Familie hat nicht wirklich verstanden, warum er als Einziger so getrieben war. Sein christlicher Glaube hat sicher das Seine zu dieser Willenskraft, die tatsächlich kaum Grenzen kannte, beigetragen. Es mag etwas seltsam klingen, aber sein Leitmotiv war tatsächlich die christlich geprägte Nächstenliebe.

Rudi bekannte sich offen zu einem christlichen Sozialismus: Er war aktives Mitglied der vom Staat oft bedrängten »Jungen Gemeinde«, in der die ihn prägenden christlichen Grundüberzeugungen vermittelt wurden. Auch sie machten einen Großteil seines Charismas aus – neben seiner Stimme, die immer etwas Vorwärtsdrängendes, Suggestives hatte. Noch seine ärgsten Kontrahenten, ob von links oder rechts, haben seine Offenheit, Neugier und Freundlichkeit hervorgehoben. Bommi Baumann, der Berliner Lehrling, der in den 70er-Jahren mit der »Bewegung 2. Juni« in den militanten Untergrund abdriftete, sah in Rudi den »abgefahrenen Typ«, der »auf seinem Level echt ein higher Typ« gewesen sei und dessen Reden immer so abstrakt waren, dass kein Mensch sie verstanden habe. »Aber er hat eben die Power, hast du sofort gemerkt, der ist in Ordnung, der geht genauso wie du durchs Feuer.«

Die Sehnsucht nach der Revolution

Nach dem 2. Juni 1967 dachte Rudi eine Zeit lang ernsthaft, dass von Berlin eine Revolution ausgehen könnte, die West wie Ost erfasst. Diese Idee, die er wenig später selbst verrückt fand, ging zurück auf ein langes Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger und anderen für das Kursbuch. Nach Übernahme der politischen Macht, so die Vorstellung, sollte eine Gesamt-Berliner Räterepublik errichtet werden, also in Ost und West zugleich, ohne Mauer, dafür mit »Lebenszentren« und »Räteschulen«, die einen »Lernprozess durch die verschiedenen Produktionssphären« hindurch in Gang setzen. […] Das heißt, ganz Berlin wäre eine Universität, wir hätten eine lernende Gesellschaft.« Vorher hätte man natürlich noch die politische Macht übernehmen müssen. Der SDS-Genosse Christian Semler wollte gleich noch die gesamte Justiz abschaffen, deren Aufgaben neue Technologien übernehmen würden. Wie genau das vonstattengehen sollte, sagte er nicht.

Es war die Zeit der großen, optimistischen Fortschrittsutopien, die heute, in Anbetracht von Klimakatastrophe und Terrorangst, so kaum mehr nachvollziehbar sind. Dazu passte der geradezu entfesselte Lern- und Wissenseifer, der diese gesamte Zeit kennzeichnete. Es wurde ungeheuer viel gelesen – natürlich auch von Rudi, der Bücher verschlang wie andere belegte Brötchen: historische Bücher über die Russische Revolution, über den Spanischen Bürgerkrieg der 30er-Jahre, natürlich Karl Marx und Friedrich Engels, aber auch Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre und Martin Heidegger, aktuelle soziologische Werke und Texte alter Anarchisten wie Pjotr Kropotkin, Michail Bakunin und Pierre-Joseph Proudhon und auch amerikanische Linke wie die Ökonomen Paul A. Baran und Paul Sweezy.

Das erste Buch, das mir Rudi in die Hand drückte, war ein Reclam-Bändchen von Ernst Blochs Schrift Thomas Müntzer als Theologe der Revolution