12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

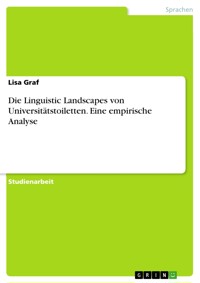

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Die Schüler:innen der sogenannten

Brennpunktschule haben ein »Herz aus Gold« und den Mut, über sich selbst zu lachen. Doch in einer Gesellschaft, die vor allem die Energydrinks im Unterricht, die gefakten Gucci-T-Shirts und die Klassenbucheinträge von »denen« sieht, haben sie kaum Aufstiegschancen. Das Schulsystem zementiert stattdessen bestehende Ungleichheiten.

Lisa Graf wird von den Kids in ihrem Klassenzimmer an ihren eigenen Bildungsweg erinnert, der alles andere als gradlinig verlief. Voller Wertschätzung für ihre Schüler:innen und wütend über unser milieugeprägtes Bildungssystem erzählt die Lehrerin von ungenutzten Chancen, unentdeckten Talenten und Herkunft als Stigma. Sie zeigt, welche Kraft junge Menschen entfalten, wenn jemand an sie glaubt, und was sich dringend ändern muss, damit Schule ein Ort wird, an dem Kinder und Jugendliche wachsen können – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Ähnliche

Absturz oder Chance – wenn Schule zum Glücksspiel wird

Die Schüler:innen der sogenannten Brennpunktschule haben ein »Herz aus Gold« und den Mut, über sich selbst zu lachen. Doch in einer Gesellschaft, die vor allem die Energydrinks im Unterricht, die gefakten Gucci-T-Shirts und die Klassenbucheinträge von »denen« sieht, haben sie kaum Aufstiegschancen. Das Schulsystem zementiert stattdessen bestehende Ungleichheiten.

Lisa Graf wird von den Kids in ihrem Klassenzimmer an ihren eigenen Bildungsweg erinnert, der alles andere als gradlinig verlief. Voller Wertschätzung für ihre Schüler:innen und wütend über unser milieugeprägtes Bildungssystem erzählt die Lehrerin von ungenutzten Chancen, unentdeckten Talenten und Herkunft als Stigma. Sie zeigt, welche Kraft junge Menschen entfalten, wenn jemand an sie glaubt, und was sich dringend ändern muss, damit Schule ein Ort wird, an dem Kinder und Jugendliche wachsen können – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.

Lisa Graf

Abgehängt

Von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten – Weckruf einer Lehrerin

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Disclaimer: Die in diesem Buch beschriebenen Schilderungen von Ereignissen und Personen beruhen auf wahren Begebenheiten. Sie wurden jedoch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verfremdet. Einzelne Textpassagen wurden bereits so oder so ähnlich in Lisa Grafs Blog »Meine Klasse« veröffentlicht.

Originalausgabe 09/2022

Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Anna Frahm

Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München,

unter Verwendung eines Motives von: Getty Images (Ian.CuiYi), Shutterstock.com (STILLFX)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-29629-2V001

www.heyne.de

Für euch

Valentina, Mir, Aleyna, Hala, Jasmin, Ensar, Serhat, Deniz, Samed, Gabriela, Madlena, Ardiana, Leon, Sara, Dino, Melih, Fabian, Rijona, Ömer, Gülşan, Efe, Şeyda, Baraa, Lesly, Aylin, Taha, Emir und Alkan

Inhalt

Prolog

Kapitel 1 – Erinnerungen – Chancen in der Schultüte

25 Kinder – 25 Hintergründe

Zwischen Pflegedienst und Pflegefall

Die Trauer wegputzen

Kindheit in Phasen

Wo ich war, war Unruhe

Fluchtpunkte

Hilferufe

Land in Sicht

Das Ende der Grundschule – Der Beginn einer Bildungsbiografie

Die Lücken im System

Nichts dazugelernt

Kapitel 2 – Das Chaos im Schulranzen – Chancen auf dem Rücken

Am Anfang war kein Arbeitsheft

Das häusliche Chaos

Viel Frust und ein Zufall

Auf anderen Planeten

Die Klassen unserer Kinder

Aufstieg – als ob!

Chancen oder Ballast

Und was wird aus Alpi?

»Das Internet ist wieder abgestürzt«

Peruskoulu ist peruskoulu

Kapitel 3 – Ernährung in meiner Klasse – Chancen auf dem Teller

Pilzrisotto

Mäcces and me

Wenn der Habitus kickt

Trash, Trash, Trash

Abgrenzung und Ausgrenzung

Was können wir tun?

Kapitel 4 – Talente entdecken – Chancen in der Freizeit

Hobbys als Klassenmerkmal

Das Schicksal der Kinder in den Händen einzelner Lehrkräfte

Kein Personal, keine Chance

Wie geht das gute Leben?

»Wir machen das Beste draus«

Kapitel 5 – Selektion im Bildungssystem – Chancen im Sozialstaat

Viel hilft viel

Aussieben

… und auffangen

Empfehlung zum Scheitern

Orientieren bedeutet: Beweisen

Die Trägheit des Systems

Nein, Emre, dafür brauchst du Fachabi!

Hauptsache Abi

Wir sind das System

Kapitel 6 – Augen auf bei der Berufswahl – Chancen in der Bewerbungsmappe

Was mit Menschen

Rana

Praktikum

Fehl am Platz

Wohin mit dir?

Remember Chris?

Kapitel 7 – Corona – Chancen in der Krise

Homeschooling ist nicht gleich Homeschooling

Zwischen Mülltüten, Papierstau und dem zweiten Strich

Quarantäne

Gebäude

Digitaligääääähn

Lernen lernen mit WILMA

»Gas geben!«

Kapitel 8 – Lehrer:innen – Chancen im Gejammer

Lehrer:in sein: Ein Traumjob

Freitag, sechste Stunde, siebte Klasse: Ethikunterricht

»Viel Spaß!«

»Die gucken einfach nur!« – Das Referendariat

Die verschlossene Tür

Die Lehrplandebatte

Bewegung im Lehrplan

Gemeinsam weniger einsam

Kapitel 9 – Möglichkeiten geben – Chancen im Widerstand

Marvin

Marvin als Maßstab

Ja, nein, doch!

Hallo Welt

Kontakt als Schlüssel

Kapitel 10 – Was kostet Gerechtigkeit? – Chancen im Geldbeutel

Vom Mitfahren und Mithalten können

Zu Hause in Leverkusen, Rheindorf Nord

Hohe Schulform, niedriger Kontostand

Es ist (zu) kompliziert

Raus aus der Kinderarmut, rein in die Erwachsenenarmut

Mangelmanagement

Kein Geld, keine Bücher, keine Ahnung

Was sich ändern muss

Happy End?

Ausblick – Chancen sind für alle da!

Die Schule ist (k)ein schöner Ort

Wo beginnen?

Loslassen

Öffnen

Lehrer Lämpel war gestern

Raus aus der Komfortzone

Ein bisschen mehr wie Zeynep sein

Dank

Prolog

»Haben Sie Scheiße gebaut?« Stina neigt ihren Kopf zur Seite und zieht die Augenbrauen hoch. »Oder warum sind Sie hier?«

Diese Frage stellen mir meine Schüler:innen immer wieder, wenn sie erfahren, dass ich eigentlich Gymnasiallehrerin bin. Dass ich jetzt bei ihnen und damit an einer sogenannten Brennpunktschule unterrichte, bewerten die meisten von ihnen als »richtigen Absturz«. Sie sind sich ihres schlechten Images sehr bewusst. Genau wie viele andere Personen aus meinem Umfeld, die mich mitleidig anschauen, wenn ich erzähle, wo ich arbeite.

»Sozialstunden?«, hakt Stina nach. »Oder hobbylos?«

Dabei war ich nicht traurig, als ich nach dem Referendariat keine feste Stelle zugeteilt bekam. Die potenzielle Verbeamtung auf Lebenszeit beunruhigte mich viel eher, also nutzte ich die Gelegenheit und sah mich nach Vertretungsstellen an anderen Schulformen um. An sogenannten Schulen im sozialen Brennpunkt – weit weg von der gymnasialen Ordentlichkeit und bei Lehrkräften meistens eher unbeliebt.

Bei mir hingegen stellte sich ein unerwartetes Gefühl des Nach-Hause-Kommens ein, nachdem ich meine Vertretungsstelle an der neuen Schule angetreten hatte. Die Haupt- und Realschule in einer Stadt, die regelmäßig zu den hässlichsten Deutschlands gekürt wird, schien mich geradezu anzuziehen. Fünf Jahre Studium an der Heidelberger Universität und knapp zwei Jahre Referendariat am Gymnasium lagen hinter mir. Und plötzlich saß das, wogegen ich mich mein gesamtes Studium über gewehrt und was ich mit aller Kraft von mir abzustreifen versucht hatte, vor mir: meine Vergangenheit.

Die Rastlosigkeit, die müden Blicke. Diese Schüler:innen schien etwas umzutreiben, was mir bekannt vorkam. Kein Wunder also, dass ich die feste Stelle auf dem Gymnasium, die mir ein paar Monate später doch noch angeboten wurde, erst mal dankend ablehnte. Stattdessen beobachtete ich täglich die gar nicht mal so feinen Unterschiede zwischen meinen Klassen auf der Haupt- und Realschule und jenen Klassen, die ich am Gymnasium unterrichtet hatte. Und allmählich gelang es mir, Antworten auf so viele Fragen meiner Kindheit und Jugend zu finden.

»Frau Graf, sagen Sie jetzt! Sie können mir vertrauen, ich laber’ nicht!« Stina verschließt ihre Lippen mit einem imaginären Reißverschluss und schaut mich verschwörerisch an.

Was ist es, das die meisten meiner neuen Schüler:innen von den Jugendlichen unterscheidet, die ich zuvor auf dem Gymnasium in der Nachbarstadt unterrichtet habe? Sind es die Klamotten, die sie tragen? Die Sprachen, die sie sprechen? Die Pausenbrote, die sie essen? Mit der Zeit fing ich an zu begreifen. Nicht die Dinge, die sie tun, unterschieden sie voneinander. Sondern die Dinge, die so viele meiner neuen Schüler:innen nicht tun. Die Instrumente, die sie nicht spielen. Die Orte, die sie nicht bereist haben. Die Codes, die sie nicht kennen.

»Mir gefällt’s hier«, antworte ich Stina schließlich schulterzuckend. Sie sieht mich skeptisch an. »Ganz ehrlich: Sie haben schöne Augen, aber mit Ihnen stimmt was nicht, tut mir leid!« Stina winkt ab und geht ins Klassenzimmer.

Stina hat recht. Mit mir stimmt was nicht. Das habe ich in meiner eigenen Schulzeit gelernt. Das habe ich an der Uni gespürt und im Referendariat erlebt. Irgendetwas passt nicht. Und in dem Moment, in dem Stina ihrer Sitznachbarin einen Nackenklatscher gibt und aus dem Klassenzimmer ein lautes Stimmengemisch aus Beleidigungen und Lachen auf den Flur dringt, dämmert es mir: Das hier ist eine andere Klasse. Eine Klasse, die von der Gesellschaft abgehängt und von unserem Bildungssystem benachteiligt wird. Eine Klasse, der nicht zugehört wird, weil sie am Rand steht. Ein großer Teil der Gesellschaft begegnet diesen Kindern und Jugendlichen mit Vorbehalten, rümpft die Nase über die Art, wie sie sich kleiden. Über die Melodie ihrer Sprache. Über das, was sie essen. Über die Musik, die sie hören, und die Tatsache, dass sie ambitionslos auf öffentlichen Plätzen rumhängen. Dieser Teil der Gesellschaft versteht nicht, wieso die Kinder 0,5-Liter-Cola-PET-Flaschen zur Schule schleppen statt Wasser in der Edelstahlflasche. Warum viele von ihnen übergewichtig sind und in ihrer Freizeit trotzdem zocken statt in den Sportverein zu gehen. TikTok-Videos drehen statt Ballett zu tanzen. Was übersehen wird: Das vermeintliche Fehlverhalten vieler dieser Jugendlichen entsteht aus einem Mangel an Unterstützung und Halt. Es entsteht aus Langeweile und Frust. Und aus Diskriminierung. Vonseiten der Politik, aber auch vonseiten der Gesellschaft, die sie tagtäglich umgibt.

In diesem Buch wird es um Grund-, Haupt-, Realschüler:innen, Gymnasiast:innen, Studierende, Arbeitslose und Akademiker:innen gehen. Es wird um meine Schüler:innen, um Lehrer:innen und um mich gehen. Darum, wie ich den Weg an die Universität gefunden habe und warum ich das nicht der Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems verdanke. Es wird um Noten, Leistung und Verweigerung gehen. In diesem Buch geht es um diejenigen, die von der Mehrheitsgesellschaft abgehängt werden, und um meine Erfahrungen auf beiden Seiten.

Das hier sind Beobachtungen, die ich als Lehrerin und als ehemalige Schülerin gemacht habe. Es sind Beobachtungen, die im besten Fall Fragen der Gerechtigkeit aufwerfen. Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen sollten, die sich die Politik stellen muss. Es ist ein Einblick. Und ich freue mich über jede Person, die hinschaut.

Kapitel 1 – Erinnerungen – Chancen in der Schultüte

25 Kinder – 25 Hintergründe

Die Fünftklässler:innen ermahne ich ständig. Viele von ihnen können nicht stillsitzen und richten ihre Aufmerksamkeit auf alles, nur nicht auf meinen Unterricht. »Bleib’ doch einfach mal sitzen!«, höre ich mich dann sagen. Manchmal auch »Ist das so schwer?« oder »Was ist mit deinem Heft passiert?« Dazu zucke ich fragend mit den Schultern, schüttle den Kopf und schreibe ins Klassenbuch: »Melin schon wieder ohne Arbeitsmaterial!« Wenn die Kinder später aufgeregt brüllend mit dem Klingeln aus dem Raum stürmen und Ruhe einkehrt, meldet sich leise mein schlechtes Gewissen. Weil ich merke, dass ich wieder nur eine 25-köpfige und viel zu laute Meute gesehen habe, ohne mich zu fragen, wer Melin eigentlich beim Taschepacken unterstützt. Wer Alma bei ihren Hausaufgaben hilft. Ob Yasmir im Heim schlecht geschlafen hat. Dabei weiß ich es doch eigentlich besser.

Ich selbst war eines dieser Kinder, die mich heute als Lehrerin herausfordern. Auch ich sorgte für Unruhe und bekam zu hören, wie unmöglich, unordentlich und unkonzentriert ich sei. Ich weiß, wie schnell man aus der Spur geraten kann und wie dringend diese Schüler:innen Unterstützung brauchen. Deswegen will ich meine Geschichte erzählen.

30.06.1997, Zeugnis, Klasse 1

Lisa arbeitete immer gut, interessiert und erfolgreich mit. Sie bewies bei schriftlichen Aufgaben Selbstständigkeit und Ausdauer. Neu vermittelten Lernstoff verstand sie meist mühelos. Ihre Hausaufgaben erledigte sie ordentlich.

Lisa konnte lesen, als sie in die Schule kam. Ihre Lesetechnik und ihr Leseverständnis entwickelten sich erfreulich weiter.

Im Zahlenraum bis 20 fand sie sich zurecht und beherrschte Additionen und Subtraktionen. Lisa beteiligte sich interessiert im Sach- und Religionsunterricht. Im Kunstunterricht löste sie alle bildnerischen Aufgaben mit Freude und Geschick.

Mein erstes Zeugnis ist wohl das beste meiner gesamten Schullaufbahn. Stolz trug ich es damals nach Hause und präsentierte es meiner Familie. Die Unbeschwertheit, mit der ein Kind in Deutschland durchs Leben gehen muss, um so einen Wisch ausgestellt zu bekommen, verlor ich vier Monate später mit dem Tod meines Vaters. Stattdessen hielten Unruhe, Einsamkeit und Wut Einzug in meinen Alltag. Meine Zeugnisse wurden schlechter, mein Selbstbild auch. Wie konnte es so weit kommen? Um das zu verstehen, muss man bei der gemeinsamen Geschichte meiner Eltern anfangen.

Die beiden waren bereits seit ihrer Jugend ein Paar. Damals ging mein Vater noch auf die Hauptschule, und meine Mutter war Schülerin auf einem Gymnasium, das sie ein paar Jahre später, kurz vor dem Abitur, verließ. Beide machten eine Ausbildung – meine Mutter zur Krankenschwester und mein Vater zum Werkzeugmacher. Sie fanden mühelos Arbeit. Ihr Gehalt reichte aus, um in den frühen 80er-Jahren einen Kredit aufzunehmen und mithilfe von Freund:innen und Bekannten mein zukünftiges Elternhaus zu bauen.

Als das Haus fertig war, war meine Schwester schon ein Jahr lang auf der Welt. Mit ihr und mit meiner Oma zogen sie ein. Der Plan eines Mehrgenerationenhauses ging trotzdem nicht auf. Denn Oma Anna, eine Frau Mitte 50, die vorgehabt hatte, richtig mit anzupacken, konnte meiner berufstätigen Mutter nicht beim Haushalt und der Kindererziehung helfen. Der Krebs in ihrer Brust begann mit dem Einzug zu streuen und fesselte sie ans häusliche Krankenbett. Meine Mutter übernahm im Krankenhaus nun die Nachtdienste, damit sie tagsüber, völlig übermüdet, für Oma Anna und meine Schwester da sein konnte. Wenn sie morgens um sieben von der Arbeit nach Hause kam, legte sie sich auf die Couch neben das Krankenbett und schlief in ständiger Abrufbereitschaft, weil immer irgendjemand etwas von ihr brauchte. Erst dreißig Jahre später, als ich selbst Mutter geworden war, habe ich sie gefragt, wie sie das angestellt hat. Ob ihr nicht klar gewesen sei, dass das alles unzumutbar war. Ihre Antwort war so vage, dass ich mich kaum an sie erinnere: »Es war halt so.« In dieser Zeit wurde sie schwanger und erlitt ein paar Wochen später eine Fehlgeburt, aber auch das war halt so. Meine Oma lebte noch ein Jahr.

Ihr Tod verschaffte meiner damals 28-jährigen Mutter, neben einer tiefen Trauer, die sie gut wegzurödeln wusste, wieder Luft zum Atmen. Sie wurde erneut schwanger und hörte auf zu arbeiten. »Das kriegen wir schon hin«, hatte mein Vater zuversichtlich gesagt, der immerhin ein Haus abzubezahlen hatte. Er hatte recht. Meine Eltern kriegten es so gut hin, dass nach meinem Bruder drei Jahre später auch noch ich geboren wurde. Mein Vater hatte ein paar Lungenentzündungen, aber abgesehen davon war alles in Ordnung. Auf diese Lungenentzündungen antwortete er mit dem Abschluss einer Lebensversicherung für das Haus. Sicher ist sicher, sagte er.

In den kommenden Jahren fuhren wir regelmäßig in den Sommerurlaub, nach Österreich, Holland oder Italien. Ich erinnere mich kaum daran, aber Fotos erzählen von einem glücklichen Kleinkind, das in ein Handtuch gewickelt Pommes isst und in den Bergen ins Gras pinkelt. Wenn mein Vater uns gerade nicht in seinem verrauchten VW in den Urlaub kutschierte, arbeitete er oder werkelte am Haus und sorgte meistens für gute Stimmung.

Ständig waren Freund:innen meiner Eltern zum Grillen bei uns oder umgekehrt. Brauchte jemand Hilfe beim Umzug, stand mein Vater mit einem Kasten Bier bereit. Er liebte Reinhard Mey und Tina Turner, Rosenkohl und sein Motorrad. Manchmal, wenn er auf seiner Maschine von der Arbeit kam, setzte er mir den Fahrradhelm auf und fuhr, mich sicher zwischen seine Beine geklemmt, im Schritttempo durch den Wald, in den unsere Straße mündete. Er war es, der meiner großen Schwester das Schwimmen beibrachte und im Winter mit meinem Bruder einen Schneemann baute. Er war es auch, der meine Mutter zum Lachen brachte und Verständnis für sie hatte, wenn sie dann und wann, zu früh am Tag, zu tief ins Glas schaute. »Du hast den Tod deiner Mutter nicht verkraftet«, sagte er wohl einmal zu ihr, und sie konnte dem nichts entgegnen.

Es war mein Vater, der, zehn Jahre nach dem Bau des Hauses, das Wohnzimmer renovierte, mir einen Zollstock in die Latzhose steckte und mich seine Gesellin nannte. Ich durfte Staubsauger und Wasserwaage halten und platzte vor Stolz. Er war es, der bei dem ganzen Staub auf der Baustelle zu husten anfing und nicht mehr damit aufhörte. Bald kam er am Nachmittag von der Arbeit nach Hause, sank auf die Couch und schlief stundenlang. Bei diesem Anblick wurde meine Mutter stutzig. Mein Vater konnte für gewöhnlich nicht stillhalten und tat tagsüber alles Mögliche, aber sicher nicht schlafen. Sie schickte ihn zum Arzt, denn wie immer vermutete sie die Katastrophe. Etwa, dass er gegen den neuen Teppich allergisch sein könnte oder – schlimmer – wieder eine Lungenentzündung ausbrütete. Von den Untersuchungen kam er zurück mit einem riesigen Röntgenbild seiner Lungen. Darauf ein weißer Fleck, so groß wie eine Zitrone.

Ich, damals noch ein Kindergartenkind, lag rücklinks auf dem Teppich und schaute von unten zu, wie meine Eltern das Bild vor die Fensterscheibe hielten und mit den Fingerspitzen den Rand der Zitrone nachfuhren.

Zwischen Pflegedienst und Pflegefall

Meine Mutter, die seit einiger Zeit abends im mobilen Pflegedienst jobbte, hatte jetzt also wieder einen privaten Pflegeauftrag, den sie gerne abgelehnt hätte und doch wie selbstverständlich übernahm. Die Zitrone würde die Endstation sein, das war sehr schnell klar. Wer sich von nun an um alles kümmerte, ebenfalls.

An dunklen Winterabenden fühlte sich die Hand meiner Mutter warm und trocken an, wenn sie mich durch die verlassenen Straßen zwischen den Betonklötzen führte, in denen die fremden Menschen wohnten, die sie wusch, anzog, denen sie Spritzen und Medikamente gab. Die alten Leute hatten kleine, gemütliche Wohnungen, voller Kram und mit vergilbten Tapeten. Während meine Mutter mit ihnen im Bad war, streifte ich durch die Zimmer. Im Hintergrund lief die Tagesschau, und ich schaute mir die gerahmten Fotos an, auf denen die Menschen jung waren und trotzdem uralt aussahen. Wenn alles fertig war, liefen wir weiter durch die Dunkelheit hin zur nächsten Tür, die uns surrend von oben geöffnet wurde.

Gut gelaunt und mit anpackendem Pragmatismus wehte meine Mutter durch die Räume der Alten. Sie öffnete Fenster, schüttelte Kopfkissen, wechselte Handtücher und Küchenschwamm im Vorbeigehen. Sie fegte wortwörtlich einmal durch die Wohnung und war so schnell wieder weg, wie sie gekommen war. Aber immer hatte sie etwas von sich dagelassen. Etwas von ihrer Ordnung, ihrer Sauberkeit und vielleicht ein bisschen Nähe.

Zurück zu Hause tauschte sie die Sauerstoffflasche meines Vaters aus. Sie fuhr ihn zu Terminen, begleitete ihn durch die Chemos, behielt den Überblick über seine Medikamente und die Termine ihrer drei Kinder. Ein knappes Jahr später, ich war mittlerweile in der Grundschule, wusch sie ihn, gab ihm Morphium, holte den Toilettenstuhl. Sie bezog Betten, machte unsere Schulbrote und fuhr an einem Abend, an dem sie mich zu Hause ließ, auf dem Weg zum Pflegedienst gegen eine Laterne, weil sie zuvor beim Kuchenbacken zu viel vom Rum probiert hatte.

Dieser kleine Unfall, der ausgerechnet direkt vor der Polizeiwache stattgefunden hatte, schaffte es in die Regionalzeitung unserer Kleinstadt. Die betrunkene Fahrerin, meine Mutter, hatte die Polizei angepöbelt und Stress auf der Wache gemacht. Ein schrecklich ironischer Artikel, der ihre Identität gerade so wenig schützte, dass bald zweideutige Bemerkungen von Verwandten und Bekannten kamen und sie sich verschämt zurückzog. Das Gefühl, verspottet und nicht verstanden zu werden, erdrückte sie.

Sie verlor ihren Führerschein und ihren Mut, aber dafür ging es meinem Vater einige Wochen vor seinem Tod unerwartet besser, und meine Eltern erzählten uns, dass die Zitrone eine Pause machen würde. Mein erstes Zeugnis leitete die Ferien ein, und wir fuhren in unseren letzten gemeinsamen Urlaub. Nach Holland, in ein Haus am Kanal. Meine Mutter sprang im Badeanzug ins Wasser, und mein Bruder paddelte mit dem Schlauchboot durch die Kanäle, bis er am Strand ankam. Lou Bega und die Hansons liefen dank meiner Schwester in Dauerschleife, und niemand beschwerte sich darüber. Mein Vater nahm mich an die Hand und kaufte mir eine Holzperlenkette, die ich auf unserem letzten gemeinsamen Foto trage.

Die Trauer wegputzen

An einem Montagabend im Oktober starb mein Vater in einem unscheinbaren Moment in unserem Wohnzimmer. Als er die Augen schloss und aufhörte zu atmen, saß meine Mutter auf seiner Bettkante und hielt noch den Becher in der Hand, aus dem er gerade zuvor getrunken hatte. Sie ließ ihn gehen, und sie hielt mich fest im Arm, als ich beim Anblick meines leblosen Vaters davonlaufen wollte. Sie rief den Arzt an, informierte Freund:innen und Bekannte, schmückte einen Tag später den zehnten Geburtstagstisch meines Bruders. Sie las Trauerkarten und legte die Geldscheine auf die Seite, wählte Musik für die Beerdigung aus, schickte uns zwei Tage später zurück in die Schule. Sie räumte den Kleiderschrank aus, befreite das Wohnzimmer vom Krankenlager, putzte alle Spuren weg. Ich glaube, ich habe sie in den ersten Wochen nach dem Tod meines Vaters nur zweimal weinen sehen. Am Todestag selbst und an seiner Beerdigung.

Nach einigen Wochen war selbst die letzte Trauerkarte eingetrudelt, und das Haus war sauber geputzt, der Schrank meines Vaters leer und der Alltag als nun alleinerziehende Mutter so voll, dass die Muttermaschine zu ruckeln begann. An einem dieser Tage war das Einzige, das ihr einfiel, um nicht völlig zu zerfallen, die Flasche Wein, die sie bis dahin so mühevoll übersehen hatte. Jetzt zog sie den Korken und trank die Flasche leer. Dabei hörte sie Reinhard Mey auf ihren Kopfhörern, und endlich flossen die Tränen.

Kindheit in Phasen

29.01.1999, Zeugnis, Klasse 3, 1. Halbjahr

Lisa folgt dem Unterricht nicht immer aufmerksam und konzentriert. Ihre schriftlichen Aufgaben erledigt sie selbstständig, leider nicht immer sorgfältig genug. Lisa ist gut in die Klassengemeinschaft integriert. Im schriftlichen Sprachgebrauch fasst sich Lisa kurz. Die Leistungen könnten durch größere Anstrengungsbereitschaft verbessert werden. Das Gleiche gilt auch für die Rechtschreibung. Mathematische Aufgabenstellungen erfasste sie in der Regel schnell und konnte die meisten Aufgaben lösen. Im Sachunterricht könnte sie mehr leisten.

Während ich in der Schule rastlos auf meinem Stuhl wippte, Zettelchen schrieb, Buchdeckel vollkritzelte und meine Mitschüler:innen ablenkte, klingelte zu Hause das Telefon in die Stille hinein. Die wenigen Freundinnen meiner Mutter, die seit dem Tod meines Vaters übrig geblieben waren, versuchten sie zu erreichen oder, wie meine Mutter es wahrnahm: sie zu erwischen. Meine Mutter ignorierte in schlechten Phasen das Telefon, und sobald meine Geschwister und ich von der Schule nach Hause kamen, ignorierten auch wir es oder logen: »Mama ist einkaufen, Mama ist duschen, Mama ist erkältet und schläft.«

Es kamen Onkel und Tanten vorbei, sprachen mit ihr, klopften auf unsere Schultern und gingen mit gesenktem Kopf. Die schlechten Phasen waren in den letzten anderthalb Jahren immer länger geworden und kamen in immer kürzeren Abständen. In dieser Zeit wachte ich jede Nacht um Punkt 3:00 Uhr auf. Ich schlief seit dem Tod meines Vaters bei meiner Mutter im Schlafzimmer. Noch bevor ich die Augen öffnete, wusste ich, dass sie nicht neben mir lag. Wenn ich es wagte zu gucken, drang wie erwartet das schummrige Licht aus dem Flur durch den Türspalt in die Dunkelheit. Wie ferngesteuert stand ich auf und lief langsam über den Flur ins Wohnzimmer, wo meine Mutter auf der Couch lag, mit ihren Kopfhörern auf den Ohren.

Auf solche Nächte folgten zähe, leere Tage, die meine Mutter zum größten Teil im Bett verbrachte. Wenn sie nicht im Bett war, versuchte sie uns traurig schwankend von ihrer Nüchternheit zu überzeugen.

Von meinem eigentlichen Zuhause, der Geborgenheit und Leichtigkeit, war nichts mehr übrig geblieben. Ständig waren wir damit beschäftigt, die Fassade zu wahren und uns entsprechend den Phasen meiner Mutter anzupassen. In meiner Erinnerung ist diese Zeit ein einziges Lauern. Worauf ich wartete, wusste ich nicht. Ein zähes Gemisch aus Langeweile und Rastlosigkeit ließ mich nicht selten in einen lethargischen Zustand verfallen, in dem ich mich weg von dem Ort träumte, der wie ein Gefängnis und der freie Fall zugleich waren.

Wenn meine Mutter sich wieder mal für unbestimmte Zeit aus dem Leben verabschiedet hatte, dann war der erste Tag, an dem sie wieder nüchtern war, immer der Aufräumtag. Mit eingefallenem, verkatertem Gesicht, aus dem Leere, Einsamkeit und das schlechte Gewissen einer Mutter sprachen, die nicht mehr richtig für ihre Kinder da sein konnte. Sie schrubbte und saugte die Spuren weg, so wie sie die Erinnerungen an ihre Mutter und meinen Vater weggefegt hatte. Das Haus wurde auf Vordermann gebracht, der Kühlschrank gefüllt, die Wäsche gemacht. Wir Kinder wurden angesehen und abgeklopft, und wenn gerade alles wieder in der Spur war, wenn wir Geschwister gerade beim Ausatmen waren, griff sie zur Flasche, und das fragile Gerüst stürzte erneut ein. So ging es immer und immer wieder, und ich weiß nicht, welche Phasen schlimmer waren: die »komischen«, wie wir sie nannten, in denen ich nervös in der Schule saß und schnell nach Hause rannte, um den ganzen stillen Nachmittag vor dem Fernseher zu verbringen. Oder die »normalen« Phasen, in denen ich jeden Abend Angst hatte, ins Bett zu gehen. Angst davor, den Lichtstrahl nachts um 3:00 Uhr zu sehen und wieder allein zu sein.

14.06.1999, Zeugnis, Klasse 3, 2. Halbjahr

Lisas Beteiligung am Unterricht war nicht immer zufriedenstellend. Sie störte durch häufiges Schwatzen. In Mathematik benötigte sie daher öfter zusätzliche Erklärungen. In Konfliktfällen versuchte sie zu schlichten. Ihre schriftlichen Aufgaben fertigte sie nicht ordentlich genug an. Ihre Rechtschreibleistungen sind beim freien Schreiben schwächer als gut. In Mathematik zeigt sie Unsicherheiten in der Multiplikation und Division. Am Sachunterricht nimmt sie mit wechselndem Interesse teil.

Meine Antennen waren auf Dauerempfang gestellt. Zu Hause versuchte ich zu erspüren, was meine Mutter als Nächstes tun würde, draußen versuchte ich zu erkennen, wer Verdacht schöpfen könnte. Ich tat weiterhin alles, um nichts von dem, was sich in mir und meinem Zuhause abspielte, preiszugeben. Wer mich von außen beobachtete, sah ein kleines, dünnes, aufgedrehtes Kind. Ein Mädchen, das sich von Eistee, Kellogg’s und kaltem Kakao ernährte, weil nichts anderes ihm schmeckte. Ein Mädchen, das in der Schule kaum stillsitzen konnte, vielleicht vom vielen Zucker, vielleicht vom vielen Fernsehen. Ich erinnere mich genau an das Gefühl, mich überhaupt nicht auf die Aufgaben konzentrieren zu können. Wie mein Blick von Zettel zu Zettel, von Heften und Büchern zur Tafel flog, zwischendurch ein Lachanfall, zappelige Beine, das Gefühl, ständig pinkeln zu müssen.

Wo ich war, war Unruhe

Meine Lehrerin wurde nicht müde, mich zu ermahnen. Sie schrie mich an, sie schrieb mir Dinge in meine Hefte, sie gab mir Strafarbeiten auf. Wirkliche Konsequenzen, wie zum Beispiel ein Elterngespräch, hatte das nie. Vielleicht war das ihre Art der Rücksichtnahme. Schließlich war es die gleiche Lehrerin, die mir in der ersten Klasse bescheinigt hatte, dass alles in bester Ordnung war und mir zu Beginn des zweiten Schuljahres förmlich ihr Beileid ausgesprochen hatte. Die Lehrerin, die mir in der dritten Klasse mein Deutschheft auf den Tisch knallte und mich und das Heft der ganzen Klasse vorführte. Abgeschnittene Ecken, wilde Kulispiralen, durchgekritzelte Sätze, zerbrochene Herzchen, Smileys, Blümchen auf den Rändern. Zur Strafe: das komplette Heft abschreiben. Es war meine nüchterne Mutter, die neben mir saß und versuchte mich zu trösten, als ich unter Tränen und völlig überfordert Zeile um Zeile abschrieb. Die Arbeit erschien mir grenzenlos, und die Strafe erfüllte ihren Zweck natürlich nicht. Meine Hefte blieben katastrophal, aber meine Lehrerin gab irgendwann auf und duldete meine Schlampigkeit mit missachtenden Blicken.

Einen missachtenden Blick und einen Anschiss erntete ich auch, als ich einmal eine Entschuldigung für meine lückenhaften Mathehausaufgaben bei ihr abgab:

Meine Tochter Lisa konnte ihre Hausaufgaben nur unter Tränen erledigen. Ich bitte Sie, die unvollständige Hausaufgabe zu entschuldigen.

Es war in einer der »normalen Phasen« gewesen, als ich mit der Mathehausaufgabe nach Hause kam. An den Tagen, an denen meine Mutter nicht ansprechbar war, wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendjemanden darum zu bitten, mir bei meinen Hausaufgaben zu helfen. War sie aber nüchtern, klebte ich mich gleich an sie mit all meinen Problemen und bestürmte sie mit meinen Emotionen. Das wiederum überforderte meine ohnehin instabile Mutter regelmäßig. So kam es an diesem einen Tag dazu, dass ich sie bei einer Rechenaufgabe um Hilfe bat und ihr Versuch, mir zu helfen, in einem Tränenmeer endete. Meine Mutter, die Mathe selbst hasste, fand keinen Zugang zu mir, und mir fehlte jegliche Regulation. Die Stimmung schwankte zwischen gutem Willen, Ungeduld und Wut, und irgendwann reichte es ihr, und sie schrieb mir die Entschuldigung. Der Zettel in meiner Tasche war die Rückendeckung, die ich mir so sehr von ihr wünschte. Ich fühlte mich richtig wohl mit meiner kleinen Extrawurst. Mit diesem Triumphgefühl übergab ich meiner Lehrerin den Brief, und sie öffnete ihn sofort, runzelte die Stirn, erklärte mir kopfschüttelnd, was sie davon hielt (nämlich gar nichts), und schrieb sich einen Vermerk in ihre Unterlagen. Mein Stolz wandelte sich unmittelbar in Scham um, und ich fragte mich, was sich meine Mutter und ich eigentlich dabei gedacht hatten.

Fluchtpunkte

Neben diesem stillen Drama zu Hause und in der Schule gab es auch so etwas wie glückliche Momente. Kleine Fluchtpunkte, die mich durch diese Zeit getragen haben. Zwei dieser Inseln waren meine beiden besten Grundschulfreundinnen, Lina und Malin. Ich liebte es, meine Zeit mit ihnen zu verbringen, allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

Lina war die Tochter eines evangelischen Pfarrers. Ihr Haus war mit der Kirche und dem Gemeindehaus verbunden, und wir durften, wenn keine Messe stattfand, überall spielen und toben. Wir versteckten uns unter den Bänken in der Kirche, klimperten auf dem Klavier, rannten durchs Gemeindehaus. Kopierten unsere Gesichter auf dem riesigen Kopierer im Pfarrbüro. Alles war erlaubt. Linas Vater spielte mit uns Fangen und Fußball im Hof. Er baute uns ein Zelt im Garten auf, in dem wir übernachten durften. Linas Mutter holte uns nachts aus dem Zelt heraus, weil sie Angst um uns hatte. Dann kuschelte sie mit uns, als wären wir beide ihre Kinder. Lina konnte Klarinette spielen und Ski fahren. Ihr Elternhaus war der Himmel auf Erden. Am liebsten wäre ich bei ihr eingezogen und hätte mich von ihren Eltern adoptieren lassen. Der einzige Haken: Lina selbst war für meine Begriffe zu ängstlich und wollte nicht bei allem Blödsinn mitmachen, den ich außerhalb ihres Elternhauses anstellen wollte.

Dafür hatte ich Malin. Sie wohnte bei ihren Großeltern, weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern konnten. Malins Oma tat alles, um ihre Enkeltochter diese Tatsache vergessen zu lassen und ihr ein schönes Zuhause zu bieten. Sie erledigten gemeinsam Hausaufgaben und Ommse, wie Malin sie nannte, behielt immer den Überblick. Sie bastelte und backte viel mit uns und war da, wenn Malin sie brauchte. Die Sorgen der Familie hingen trotzdem spürbar in der Luft. Wenn ich bei Malin in ihrem Zimmer unterm Dach übernachtete, drehten wir den Kassettenrekorder beim Einschlafen auf volle Lautstärke, um ihre Großeltern im Erdgeschoss nicht diskutieren zu hören. Malin und ich streunten draußen herum und erzählten uns Gruselgeschichten. Wir schwänzten gemeinsam die Textil-AG und klauten Eis in der Schulküche. Wir schauten Horrorfilme, besorgten uns Zigaretten am Automaten und rauchten sie hinter der Schule. Lina machte auch einmal mit, aber wir lachten sie aus, weil sie nur paffte, und sie war klug genug, es nicht weiter zu versuchen.

Hilferufe

Ich wiederum legte es darauf an, von den Lehrer:innen erwischt zu werden, und ließ in der vierten Klasse sogar einmal mit Absicht die Schachtel Camel aus meinem Schulranzen plumpsen. Direkt vor die Füße einer Referendarin, die ich sehr bewunderte. Dieser unbeholfene Versuch, von der neuen Lehrerin Aufmerksamkeit zu bekommen, markiert rückblickend den Startpunkt eines neuen Umgangs mit meiner Situation. Was mich lange erstarren ließ, tieftraurig und einsam machte, fing an, sich in Rebellion und Wut umzuwandeln. War meine Mutter betrunken, weinte ich nicht mehr, sondern nutzte die Situation aus, um ihr heimlich den Geldbeutel zu plündern und ihre Zigaretten zu klauen. Bisher hatte ich alles gegeben, um bloß nicht aufzufallen und meine Mutter zu schützen. Das hatte sich nun geändert. Es wurde mir immer unwichtiger, ob sie es mir verbot oder nicht, über ihre Abhängigkeit und unsere Einsamkeit zu sprechen.