Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

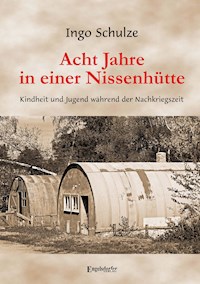

Der Autor beschreibt seine eher bescheidene Kindheit, ohne zu klagen. Unter beengten Wohnverhältnissen wuchs er in den Jahren 1948 bis 1956 in einem Hamburger Flüchtlingslager in einer sogenannten „Nissenhütte“ auf. In zahlreichen Episoden vergleicht er das damalige Leben mit dem in der heutigen Zeit. Anschaulich beschreibt er zudem das Fortschreiten Deutschlands hin zum Wirtschaftswunder. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Zeitreise, die einen wichtigen Teil der deutschen Vergangenheit anschaulich zum Leben erweckt! „Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn alles gut ist.“

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 166

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ingo Schulze

ACHT JAHRE IN EINER NISSENHÜTTE

Kindheit und Jugend während der Nachkriegszeit

Engelsdorfer Verlag Leipzig 2022

Ingo Schulze

geboren: 1948

Kindergarten, etwa 1952

Dieses Buch soll einen Einblick in die Nachkriegszeit geben. Der Autor verbrachte seine ersten acht Lebensjahre in einer Nissenhütte. Eindrucksvoll werden unter anderem der wirtschaftliche Aufschwung des Landes und die eigenen Lebensverhältnisse geschildert. Die Erlebnisse sind aus der Sicht und Erfahrungen des Autors beschrieben. Andere haben ihre Jugendzeit vielleicht anders in Erinnerung. Jeder aber hat seine Erfahrungen früher wie heute.

Bisher erschienene Bücher (Printausgaben):

ISBN-Nr.: 978-3-96145-769-4 Ultramarathon und mehr

ISBN-Nr.: 3-86703-437-0 Transeuropalauf 2003

ISBN-Nr.: 978-3-86901-782-2 Transeuropalauf 2009

ISBN-Nr.: 978-3-95488-207-6 Transeuropalauf 2012

ISBN-Nr.: 978-3-95488-492-6 Passagier auf einem Frachtschiff

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Copyright (2022) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Illustrationen © Ingo Schulze Titelbild © Herbert Esser [Adobe Stock]

Korrektorat: Birgit Rentz

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier

www.engelsdorfer-verlag.de

INHALT

Vorwort

Nissenhütten in der Sportallee von 1948 bis 1956

Umzug von der Nissenhütte in eine geräumigere Baracke

Der Volksempfänger und Telefonate

Einschulung in die katholische Schule in Lattenkamp

Umschulung in die Schule „Weg beim Jäger“

Die 50er-Jahre in der Sportallee

Umzug in die Swebenhöhe nach Farmsen

Umschulung in Farmsen

Ein neues Leben

Das Freibad in Farmsen

Örebro in Schweden

Harald und ich im Ferienlager in der DDR

Die Pfandhäuser in der Hamburger Straße

Wirtschaftlich geht es immer weiter bergauf

Unsere Spiele

Unsere Geheimnisse und Streiche

Beginn der Ex-und-hopp-Mentalität der 1960er-Jahre

Endlich ein eigener Fernseher

Schülerjobs

Stolzer Besitzer eines Mopeds

Mode, Musik, Kino und die 60er-Jahre

Die Sturmflut 1962

Schlittschuhlaufen auf der Alster

Bäckerlehre und Ende der Kindheit

Harald und ich in Tangermünde

Schlusswort

VORWORT

Nachdem in meinem Leben das Laufen immer mehr in den Hintergrund gerückt war, kam mir bei einem meiner vielen Spaziergänge der Gedanke, von meiner Kindheit zu berichten. Sie war wohl nicht unbedingt etwas Besonderes, aber bei all dem Wehklagen, wie schlecht es einem doch heutzutage geht und dass früher alles besser und einfacher war, geht mir so manches Mal der Hut hoch und es beschäftigt mich oftmals im Nachhinein. Der eine beklagt seine Wohnverhältnisse, der Nächste hat jahrelang keinen Urlaub gehabt und wiederum ein anderer klagt darüber, wie sehr er sich für seine Mitmenschen aufopfert, ohne einen Dank dafür zu erhalten. Und so geht es immer weiter.

Wie heißt es in einem Sprichwort so schön?

Früher war alles gut, heute ist alles besser.

Es wäre besser, wenn alles gut wäre.

Ich will mich über keine dieser Gruppen auslassen, denn ich kenne deren Geschichten und Hintergründe nicht. Zudem hat jeder seine eigenen Sorgen und Nöte. Doch die Betreffenden sollten gelegentlich ihren Hintern anheben und etwas gegen das, was sie beklagen, unternehmen. Natürlich kann man in eine schwierige Situation geraten, aus der man nicht ohne Weiteres wieder herauskommt, aber Schwierigkeiten sind dazu da, sie zu meistern. Das sind die Anforderungen unseres Lebens!

Ich bedaure es auch, dass sich ältere Menschen kaum zu Wort melden, wenn sich unsere jungen „Jammerer“ bemerkbar machen und schimpfen, wie schlecht es ihnen geht und wie ungerecht die Welt und insbesondere das Leben in Deutschland ist. Nehmen wir nur diese dämliche Diskussion, in der es um das Lied „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ aus dem Jahr 2019 geht. Die Generation nach dem Krieg bestand also aus Umweltverschmutzern oder besser gesagt Umweltsäuen?

Wir verdanken dieser Generation den Grundstock für unseren heutigen Wohlstand, nachdem die Menschen als Folge des braunen Naziterrors in Europa 1945 bei null anfangen mussten – ausgebombt, alles verloren … Viele von ihnen erlebten eine monatelange Flucht zu Fuß und in eisiger Kälte, den Tod stets vor Augen, aus Ostpreußen, Schlesien, dem Sudetenland und Südosteuropa, und wurden in ihrer neuen Heimat nur widerwillig aufgenommen.

In so manchen Medien und Foren hat man dem widersprochen. Natürlich haben auch Oma und Opa Umweltsünden begangen. Man nehme nur einmal das Auto. Autos haben früher viel mehr Benzin verbraucht als heute und hatten keinen Katalysator. Die Technik war aber auch noch nicht so weit. „Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden!“, forderte Willy Brandt vor 50 Jahren. Eines der größten Probleme war der Smog in den Großstädten.

In den frühen 60er-Jahren waren viele Flüsse mit Schaumbergen bedeckt, die aus den Abwässern der Fabriken stammten. Etliche Fischarten wie zum Beispiel der Lachs starben nahezu aus. Gesetze verpflichteten daraufhin die Industrie, ihre Abwässer zu reinigen. Für Städte und Dörfer wurden Kläranlagen zur Pflicht. Nach dem großen Chemieunfall in Basel 1986, der dem Oberrhein mit Giften zu schaffen machte, wurden die Gesetze und Verordnungen erneut überprüft und abermals verschärft, sodass man wenige Jahre später im Rhein sogar wieder schwimmen konnte. Heute haben viele Flüsse und Seen in Deutschland nahezu Trinkwasserqualität. Und im Rhein schwimmen wieder Lachse.

Damals wurde, wenn auch aus der Not heraus, vieles getan, um die Umwelt möglichst nicht zu belasten. So ging man beispielsweise mit einer Tasche zum Einkaufen und ließ sich keine Plastiktüte geben. Die Menschen besaßen nur wenig Kleidung zum Wechseln und die jüngeren Geschwister trugen die Sachen der Älteren auf. Kaputte Socken wurden gestopft und Sparsamkeit war oberstes Gebot. Außerdem wechselte die Mode nicht so rasch wie heute. Die Liste ließe sich endlos weiterführen.

In diesem Buch ist auffallend häufig zu lesen, dass früher überall gespart wurde, zumal es auch nötig war. Besonders gut sparen konnte man beim Strom- und Wasserverbrauch. Meine Großtante bekam in den 50er-Jahren keine Stromrechnung mehr, weil ihr Verbrauch so gering war, dass das Erstellen einer Rechnung teurer gewesen wäre als die Kilowattstunden, die sie verbrauchte.

Meine Großeltern und die älteren Nachbarn sprachen oft von den alten Zeiten und ich hörte ihnen gerne zu. Wer jedoch will sich heute noch anhören, wie es früher einmal war? Wir müssen wohl den Blick nach vorn richten. Sich gelegentlich auch mal umzuschauen, kann ebenfalls nicht schaden.

Nachfolgend ein paar Beispiele, was früher absoluter Luxus war:

→ Wer konnte es sich leisten zu fliegen? Mit dem Flugzeug zu verreisen war etwas ganz Besonderes und ich kannte in meiner Schulzeit niemanden, der in den Urlaub flog. Wer in ein Flugzeug stieg, hatte sich vorher fein gemacht. Heute kann es sein, dass der Sitznachbar ein durchgeschwitztes Unterhemd trägt und schmutzige Füße hat.

→ In der Regel kamen die Leute mit dem Auto kaum weiter als nach Italien, und das war schon etwas Besonderes. Sagt heute jemand, dass er für drei oder vier Wochen in Amerika oder gar in Australien war, erntet er nur ein Schulterzucken. Meine Lehrerin erzählte, sie hätte im Schwarzwald Urlaub gemacht. Das war für uns schon ein Fernziel, denn Deutschland erschien uns riesengroß.

→ Hatte sich der Nachbar ein Auto – egal ob neu oder gebraucht – gekauft, wurde es von der gesamten Nachbarschaft beäugt. Will man heute die Aufmerksamkeit auf ein neues Auto lenken, muss es schon ein Lamborghini oder ein besonderer Oldtimer sein.

→ Kreuzfahrten waren etwas für Leute mit einem dicken Geldbeutel. Heute bieten Discounter diese Reisen zu Schleuderpreisen für Normalverdiener an.

→ Fleisch fand ich meistens in der Kohlroulade. Beim Metzger fragten wir nach Wurstresten. Ein Schnitzel war für uns etwas ganz Besonderes und galt als Sonntagsessen.

Ich könnte noch eine Weile so weitermachen, überlasse es jedoch meinen geschätzten Lesern, diese Aufzählung fortzusetzen. Anderenfalls würde ich – was ich im Übrigen nicht vorhatte – mahnend den Finger erheben.

Es war die Generation der Flüchtlinge, die viel entbehren musste, und es sei jetzt schon gesagt, dass ich der heutigen Generation ihren Luxus gönne, auch wenn manche das nicht immer so sehen und stattdessen darüber klagen, dass andere mehr haben als sie. Aber auch die Älteren sollten froh sein, dass wir diese Zeit hinter uns haben.

In der Nachkriegszeit hungerten viele Menschen und etwa die Hälfte aller Wohnungen war zerbombt oder unbewohnbar. Millionen Flüchtlinge kamen ins Land und sie waren alles andere als willkommen. Die Menschen lebten in Trümmern und die Not war unbeschreiblich. Wer zurechtkommen wollte, der besorgte oder tauschte Waren auf dem Schwarzmarkt, was wiederum verboten war und entsprechend bestraft wurde. Nun ja, ich wurde erst drei Jahre nach Kriegsende geboren und hatte im Lager ein vergleichbar gutes Leben. Dort hatte ich stets zu essen und zu trinken und erlitt keine nennenswerte Not.

Das Thema Flüchtlinge gehört seit 1945 zu unserem Land. Allein bis 1950 waren schätzungsweise 12 Millionen Deutsche auf der Flucht vor Vertreibung. Später kamen noch die Ungarnflüchtlinge hinzu. Schon damals ging es um Unterbringungsprobleme, private Aufnahmebereitschaft, Bürokratie und Wohnraumnot.

Ab Mitte der 1950er-Jahre wuchs die Wirtschaft in der Bundesrepublik rasend schnell, was wiederum längst nicht bei allen Bürgern ankam. In den 60er-Jahren waren wir dann aber mittendrin im sogenannten „Wirtschaftswunder“. Mit diesem gern verwendeten Begriff bezeichnete man den raschen wirtschaftlichen Aufstieg in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Endlich gab es wieder Arbeit. Überstunden und Sonderschichten waren keine Seltenheit. Zwischen Kriegsende und dem Beginn des Wirtschaftswunders lagen gerade mal 15 bis 20 Jahre. Die Trümmer waren größtenteils weggeräumt worden und die zurückliegende schwere Zeit rückte immer mehr in den Hintergrund.

In den 50er und 60er-Jahren strömten die Gastarbeiter zu uns und wirkten beim Aufbau des Wirtschaftswunders mit. Der Begriff „Gastarbeiter“ bezeichnete Mitglieder einer Personengruppe, denen aufgrund von Anwerbeabkommen zur Erzielung von Erwerbseinkommen ein befristeter Aufenthalt in der Bundesrepublik gewährt wurde. Dabei handelte es sich überwiegend um Türken, Spanier, Portugiesen, Jugoslawen und Griechen, deren Absicht es war, nur für ein paar Jahre zu bleiben, um sich später mit dem verdienten Geld in ihrer Heimat eine Existenz aufzubauen. Viele blieben dann allerdings doch in ihrem Gastland. 1972 wurde das Wort „Gastarbeiter“ in „Arbeitsmigranten“ umbenannt.

Ich möchte mit meinem Büchlein keineswegs den Eindruck erwecken, wie schwer meine Jugend war. Diese Jahre waren in Ordnung und ich blicke heute noch gern auf sie zurück. Nun, wo ich ein entspannteres Leben führe, möchte ich natürlich nicht unbedingt zurück in diese Zeit und ich bin froh, dass ich meinen Kindern eine andere Jugend bescheren konnte. Meine Söhne haben inzwischen selbst Familien. Gewiss erzählen auch sie ihren Kindern von ihrer Jugend und dass sie anders aufgewachsen sind als ihr Nachwuchs. Not und Armut haben in ihren Erzählungen allerdings keinen Platz. Jede Generation wächst auf ihre Weise auf und ich bin dankbar, dass meinen Kindern und Enkelkindern ein Leben in einer Nissenhütte oder einer Baracke erspart geblieben ist.

Man schaue sich heute ein Kinderzimmer an. In den Regalen ist kaum Platz für neues Spielzeug und die Flut an Wünschen lässt nicht nach. Dabei brauchen sich die lieben Kleinen ihr Skateboard oder irgendein Spielzeug nicht mehr zum Geburtstag, zu Weihnachten oder gegebenenfalls zu Ostern zu wünschen. So lange müssen sie oftmals gar nicht warten! Sie bekommen es jetzt und heute, denn die anderen Kinder haben ja auch ein Skateboard oder was auch immer. Alles, was der eine hat, muss auch der andere haben.

Was bleibt dann für den Geburtstag übrig? Älteren Kindern schenkt man beispielsweise Geld für den lang ersehnten Führerschein oder für das Einrichten der ersten eigenen Wohnung. Aber sollte man kleineren Kindern schon Geld schenken, nur weil einem nichts Passendes einfällt? Das Schenken wird mehr und mehr zu einem Stressprogramm. Was überreicht man jemandem, der schon alles hat?

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es geht den Menschen doch von Generation zu Generation besser, sodass man sich mit Recht fragen muss: Wohin soll das noch führen? Wie werden die nächste und die übernächste Generation leben? Wird es nicht einmal Zeit, dass wir ein wenig zurückfahren, ohne dass wir bittere Not leiden? Würden wir heute so leben wie 1950 oder 1960, wüssten wir gar nicht, wohin mit unserem vielen Geld. Aber mit dem Wohlstand und den nicht enden wollenden technischen Neuerungen steigen wohl auch die Ansprüche.

Das Leben, die Wirtschaft, die Familie – all das kommt einem oft vor wie eine Achterbahn mit ihrem ewigen Auf und Ab. Wie sieht es aber aus, wenn der Zug mal stehen bleibt oder ins Stocken gerät? Dann kommen die Leute mit ihrer miesmacherischen Stimmung: „Alles geht den Bach runter!“ Man hört es immer wieder von Weltuntergangspropheten: „Unsere Regierung fährt alles gegen die Wand“ und vieles mehr. Fragt man sie, wo sie denn stattdessen leben wollten, herrscht eisige Zurückhaltung. Gern wird auch auf die Ärzte geschimpft. Was aber, wenn einem im Ausland etwas passiert? Dann will man schnell dorthin, wo die Ärzte angeblich nichts taugen.

Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft und bereisen die ganze Welt. Kommen wir in eine Region, die auf uns ärmlich wirkt, schauen wir betreten zur Seite und denken: „Ach, die armen Leute!“ In unsere Urlaubsresidenz zurückgekehrt, sitzen wir mit einem leckeren Cocktail am Pool und haben alles bereits vergessen. Erst recht, wenn wir nach dem Urlaub wieder zu Hause sind. Dort geht es uns dann erneut so „schlecht“ wie vor Antritt der Reise und wir haben die erdrückenden Urlaubserlebnisse längst verdrängt.

Im vorliegenden Buch, das so manche Episode aus meiner weit zurückliegenden Vergangenheit erzählt, berufe ich mich immer mal wieder auf die Gegenwart und stelle Vergleiche an. Ich denke, das sollte gestattet sein, und es dient der Anschaulichkeit.

NISSENHÜTTEN IN DER SPORTALLEE VON 1948 BIS 1956

Geboren wurde ich am 8. Februar 1948 in Tangermünde, Kreis Stendal an der Elbe. Tangermünde ist eine alte Kaiser- und Hansestadt im Bundesland Sachsen-Anhalt in der Altmark.

Wenn ich heute erzähle, dass ich am Tanger geboren wurde, werde ich oft gefragt, ob ich geborener Marokkaner sei. Der Tanger ist ein linker Nebenfluss der Elbe und mündet in Tangermünde in ebendiese. Im Wort „Tangermünde“ steckt also der „Tanger“.

Die ersten Monate verbrachte ich bei meinen Großeltern in Tangermünde. Ende 1948 holten mich meine Mutter und mein Stiefvater nach Hamburg. Hier bewohnten sie bereits eine Nissenhütte. Nein, es war keine Hütte, in der sich Nissen befanden. „Nissenhütte“ ist die Bezeichnung für eine von einem kanadischen Ingenieur und Offizier namens Peter Norman Nissen im Jahr 1916 entwickelte Wellblechhütte in Fertigteilbauweise mit einem halbrunden Dach. Im Ersten Weltkrieg diente sie der Armee als möglichst billige, schnell zu errichtende mobile Unterkunft.

Vier bis sechs Soldaten benötigten rund vier Stunden, um eine solche Nissenhütte aufzubauen. Berichten zufolge wohnten allein in Hamburg bis zu 14.000 Menschen in diesen Unterkünften. Die Hütten waren etwa 55 Quadratmeter groß und maßen 11½ mal 5 Meter. Bis zu zwei Familien wurden darin untergebracht. Nur eine dünne Wand trennte sie voneinander.

Die Kosten für eine Nissenhütte beliefen sich auf etwa 5000 DM. Später hat man die Stirnseite mit Backsteinen versehen, was den Preis auf etwa 8000 DM anwachsen ließ. Mit meinen Eltern und drei Geschwistern lebte ich in der Nissenhütte auf 27 Quadratmetern.

Ich glaube, wir hatten mit unserer Nissenhüttensiedlung in der Sportallee Nord und Süd noch Glück. Die Siedlung war nicht so riesig wie die in Barmbek, Billwerder, Harburg, Eilbek oder Billstedt. Ich war mal zu Besuch in Billstedt und konnte mich glücklich schätzen, als ich wieder in der Sportallee war. Wohl auch deshalb, weil ich nur die Sportallee kannte und mich dort heimisch fühlte.

Billstedt erschien mir riesig und unübersichtlich. Ich weiß, dass einem alles viel größer erscheint, wenn man selbst klein ist. Aber Billstedt war mir auch unheimlich, denn bevor ich mich versah, wurde ich von einigen Gleichaltrigen umringt. Sie erweckten den Eindruck, als wollten sie mir an die Wäsche. Rasch suchte ich Schutz bei meinem Stiefvater.

Unsere Adresse war die Sportallee in der Nähe des Flugplatzes Fuhlsbüttel. Unser Lager nannte sich „Sportallee Süd“. Auf der anderen Straßenseite befand sich das Lager „Sportallee Nord“. Unser Lager lag auf der linken Seite, wenn man vom Flughafen kam. Ich erinnere mich noch vage an einen schmalen Kirschbaum, der vor unserer Hütte stand. Hier wohnten wir nur kurz und zogen schon bald, aus welchen Gründen auch immer, auf die gegenüberliegende Seite in eine andere Nissenhütte um.

Die Hütten waren nicht isoliert. Im Winter war es saukalt und andauerndes Heizen konnte man sich nicht leisten. Der Fußboden bestand aus dünnen Brettern und war ebenfalls nicht isoliert. Nachts hieß es also, sich warm einzupacken. Gern nahmen wir uns einen angewärmten Ziegelstein mit ins Bett. Ich erinnere mich an zahlreiche Nächte, in denen ich stark fror und deshalb kaum schlafen konnte. Eine Decke reichte dann nicht, weshalb wir Socken und Pullover anbehielten. Am Morgen waren die Fenster oft mit Eisblumen bedeckt. Das sah wunderschön aus! Heutzutage kennt kaum noch jemand diesen Anblick, denn mittlerweile sind die Fenster gut isoliert.

Nach dem Aufstehen wurde als Erstes der Ofen eingeheizt. Wir saßen dann bibbernd davor, um endlich wieder warm zu werden. War der Ofen noch nicht richtig heiß, setzten wir uns obenauf, bis es am Hosenboden unangenehm wurde. Im Sommer war es dann so heiß in der Hütte, dass wir uns, wann immer es möglich war, im Freien aufhielten. Die Hitze, die das Wellblech abgab, wurde noch verstärkt von der Hitze des Ofens, schließlich musste Essen gekocht oder Wasser heiß gemacht werden.

Ganz ungefährlich waren die Öfen damals nicht. Sie wurden entweder falsch beheizt oder die Ofenrohre waren so dünn, dass sie glühten. Bei diesem Anblick konnte einem angst und bange werden. Hinzu kam, dass die Öfen so gut wie gar nicht gewartet wurden – von wem auch? Das hatte zur Folge, dass eine solche Feuerstelle schon mal einen Brand auslöste. Ob damals bereits die Möglichkeit bestand, die Luftzufuhr oder gegebenenfalls die Drosselklappe zu schließen, ist mir nicht bekannt.

Der Ofen stand in der Nähe der Haustür und wurde mit Holz oder Kohlen beheizt. Er eignete sich nicht nur gut zum Kochen, sondern auch zum Backen. Wurde ein Kochtopf aufgesetzt, brauchte man Ofenringe. Ein Ofenring ist ein flacher, gusseiserner Ring zur Verkleinerung einer runden Öffnung über dem Feuer eines Kohleherdes. Jeder Ring ist auf der Außenseite unten und auf der Innenseite oben abgeflacht, damit man die Ringe ineinanderlegen kann und somit die obere Fläche eben ist für Töpfe und Pfannen.

Ein Tisch sowie eine entsprechende Anzahl von Stühlen und Betten wurden von der Lagerverwaltung zur Verfügung gestellt. Es war üblich, dass zwei Kinder in einem Bett schliefen. Ergänzt wurde das Mobiliar durch einen kleinen Kleiderschrank oder eine Kommode, für mehr war kein Platz. Man kann sich die Enge heute sicherlich gut vorstellen.

Das Tageblatt der „Hamburger Nachrichten“ berichtete im ersten Nachkriegsjahr Folgendes:

Als ein kleines Mädchen nach einer unruhigen Nacht seinen bloßen Arm ausstreckt, schreit es plötzlich vor Schmerzen. Seine Hand ist an der eiskalten Wellblechwand festgefroren. Die Eltern geraten in Panik. Sie dürfen nicht einfach hinauslaufen und Hilfe holen, es herrscht Ausgangssperre in diesem ersten Nachkriegswinter. Schließlich können sie eine britische Militärpatrouille anhalten, die per Funk die Feuerwehr alarmiert. Mit einer Lötlampe erwärmen die Retter das Wellblech vorsichtig von außen, schließlich kann das Mädchen seine Hand befreien. Geschockt, aber unverletzt.

Die Hütte verfügte über eine einzige Steckdose, die für Radio, Tauchsieder und eventuell auch für eine Heizsonne herhalten musste. So mancher Hobbyelektriker verursachte einen Brand, und auch ein Kurzschluss war keine Seltenheit. Aber jedes Mal eine Sicherung kaufen? Das kostete Geld! Eine ausgediente Sicherung tat es schließlich auch. Sie wurde mit einer Büroklammer oder der Folie einer Zigarettenschachtel „repariert“.

Die Frauen trugen meist lange Kleider oder Röcke. Hosen waren zu der Zeit noch verpönt, sie galten als unanständig. Nicht selten verfing sich ein Kleid in der Heizsonne, weil ein Sicherheitsgitter oder eine andersgeartete Sicherheitseinrichtung fehlte. Die Situation war damit lebensbedrohlich, denn die Gefahr, dass die Hütte in Brand geriet, war groß.

Nicht jeder kaufte sich einen Tauchsieder. Stattdessen gab es „Hobbyelektriker“, die sich so ein Ding selbst zusammenbastelten. Das Ergebnis liegt nahe. Bei dem Gedanken daran würde ich heute Bauchweh bekommen. Je nach „Bauweise“ durfte das Ding nur begrenzt ins Wasser gehalten werden. Einen Zentimeter weiter, und einem standen die Haare zu Berge oder Schlimmeres. Auch mein Stiefvater bastelte sich so einen Ersatztauchsieder zusammen, den meine Mutter aber schnell entsorgte.