Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

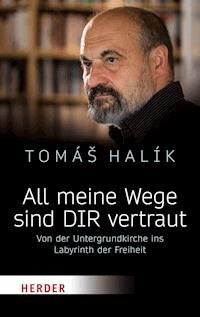

Mit seiner Lebensgeschichte führt uns Tomáš Halík an viele ungewöhnliche Orte und in unterschiedliche Lebenslagen. Er schildert seine Kindheit im Stalinismus, seinen Übertritt zum Christentum, den "Prager Frühling" und die sowjetische Besatzung im Jahr 1968, seine heimliche Priesterweihe sowie sein Wirken in der "Untergrundkirche". Er berichtet von seiner Beteiligung an der "Samtenen Revolution" im Jahr 1989 und dem Wandel während des Demokratieaufbaus. Dabei dokumentiert er nicht nur seinen intellektuellen und geistigen Reifeprozess, sondern berichtet auch offen von seinen inneren Krisen und Konflikten. Tomáš Halík stellt sich damit in die Tradition des heiligen Augustinus, der mit seinen Bekenntnissen ein neues Genre schuf – die Verbindung der Autobiografie mit theologischen und philosophischen Betrachtungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 599

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tomáš Halík

All meine Wege sind DIR vertraut

Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit

Aus dem Tschechischen von Nina Trčka

Impressum

© Tomáš Halík 2014

Neuausgabe 2018

für die deutsche Erstausgabe

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv: © Martin Suchánek, Prag

Fotos: Privatarchiv Tomáš Halík

Sofern etwaige Inhaber von Rechten an Fotos nicht um ihr Einverständnis gebeten worden sind, bitten wir diese, sich an den Verlag zu wenden.

E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN Print 978-3-451-03112-0

ISBN E-Book 978-3-451-81324-5

Inhalt

I. Am Anfang des Weges

II. Der Weg zum Glauben

III. Der Weg des Frühlings

IV. Der Weg zur Priesterweihe

V. Der Weg der Untergrundkirche

VI. Die Wege zu den Nachbarn

VII. Der Weg des Erwachens

VIII. Der Weg der Katharsis

IX. Der Weg des Übergangs

X. Der Weg der Gründungen

XI. Der Weg der Nächte

XII. Wege in die Ferne

XIII. Auf dem Weg in die Politik?

XIV. Der Weg zum ewigen Schweigen

Anmerkungen

Bildteil

Herr, du erforschest mich und du kennst mich.Wenn ich sitze und wenn ich stehe, du weißt es.

Meine Gedanken schaust du von ferne, du schaust mich, wenn ich gehe und ruhe; all meine Wege sind dir vertraut.

Ehe noch auf der Zunge das Wort liegt, siehe, Herr, schon weißt du um alles.

Von rückwärts und vorne schließt du mich ein und du legst auf mich deine Hand.

Gar wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich kann es nicht begreifen.

Psalm 139,1–6

I.Am Anfang des Weges

Als Marie und Miroslav Halík ihren erstgeborenen Sohn aus der Prager Geburtsklinik nach Hause brachten, fühlten sie sich wie in einem Traum. Die Frau war nämlich annähernd fünfundvierzig Jahre alt und ihr Ehemann fast fünfzig; sie hatten sich damit abgefunden, dass sie kinderlos bleiben würden. Und jener Tag Anfang Juni 1948 währte noch eine Weile wie ein Traum: Eine knappe Stunde später, genau in dem Augenblick, als sie mit dem Kinderwagen durch das barocke Tor des Prager Vyšehrad1 fuhren, begannen in der ganzen Stadt die Glocken zu läuten, Kanonen feuerten feierliche Salven und in der Prager Kathedrale stimmte der Erzbischof das Te Deum an.

Hier aber endet das Märchen und an seine Stelle tritt die harte Realität: Der Glockenklang war das Sterbeläuten der Freiheit und Demokratie in der Tschechoslowakei. Er verkündete, dass soeben der Führer der Kommunistischen Partei, auf die Präsidenten Masaryk und Beneš2 folgend, den Präsidentensitz in der Prager Burg bezogen hatte. Der Putsch, der sich im Februar des Jahres abgespielt hatte, war nun endgültig vollzogen.

Der neue Präsident Gottwald hatte sich an jenem Tag beim Erzbischof Beran3 das Te Deum bestellt. Ein Jahr danach ließ er eben jenen Erzbischof, einen ehemaligen Häftling des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Dachau, für viele Jahre unter Hausarrest stellen. Im darauffolgenden Jahr wurden auf seinen Befehl hin die ersten politischen Gegner des Regimes hingerichtet und danach auch eine Reihe seiner Genossen, die ihm einst zur Macht verholfen hatten. Das Versprechen eines »demokratischen Weges zum Sozialismus«, mit welchem die Kommunisten in der Nachkriegseuphorie sowie nach der Enttäuschung über das Verhalten der westlichen Alliierten beim Münchner Abkommen die Wahlen gewonnen hatten, war gänzlich vergessen.

Aus dem Freundeskreis meiner Eltern begannen nach und nach viele Menschen zu verschwinden – einige ins Exil, andere ins Gefängnis. Hätten Marie und Miroslav nicht ein so kleines Kind gehabt, hätten vielleicht auch sie sich zu einer abenteuerlichen Flucht durch die Sümpfe des Böhmerwaldes entschlossen, hinter die Grenzen eines Landes, über das sich die Finsternis herabsenkte und in dem die eisige Zeit stalinistischen Terrors anbrach.

Drei Tage nach meiner Geburt, noch in der Kapelle der Geburtsklinik, die kurz darauf für dreiundvierzig Jahre geschlossen und in einen Lagerraum umgewandelt werden sollte, wurde ich getauft. Wenn ich die Fotografie dieses Ereignisses betrachte, sehe ich, wie sich vier Männer über mich beugen. Wo war damals der Glaube? Ich ahnte als Säugling nicht, was mit mir geschah. Mein Vater war mit achtzehn Jahren nach dem Fall der Habsburger Monarchie im Zuge der damaligen Kampagne »Weg von Wien– Weg von Rom« aus der katholischen Kirche ausgetreten. Meine beiden Paten, Onkel väterlicher- und mütterlicherseits, waren schon fast seit ihrer Gymnasialzeit nicht mehr in der Messe gewesen. Geradeheraus gesagt, nicht einmal für den Glauben des Priesters, der mich taufte (und der kurz darauf Funktionär einer Bewegung von Kollaborateuren, der »Friedenspriester«, wurde), würde ich es wagen, die Hand ins Feuer zu legen.

Der Samen der Taufe ward in ungepflügte Erde gesät. Die Religion unserer Familie bestand – wie es auch bei weiten Teilen der tschechischen Intelligenz war, die am Ende des Ersten Weltkriegs heranwuchs und dann ihr Leben mit Masaryks Demokratie der Zwischenkriegszeit verband – im Glauben an Humanität, an eine moralische Ordnung, an wissenschaftlichen Fortschritt und an Demokratie. Gewiss überlebte in dieser säkularen Kultur viel Christliches – aber ihr Christlichsein blieb eher »anonym«, durch eine hohe Mauer getrennt von allem, was im Raum der Kirche vor sich ging. Priester wurden von vielen Menschen dieser Generation schon nur noch zur Kindstaufe geladen; zur Hochzeit oder zur Beerdigung kaum noch. Und in den Jahren, die auf meine Geburt folgten, war es im Übrigen schon nicht mehr so einfach und auch nicht ohne Risiko, sich mit einem Priester zu treffen. In jenen Jahren begannen auch Priester zu verschwinden – in Gefängnisse, Arbeitslager, Uranbergwerke, einige ins Exil, andere auf den Hinrichtungsplatz. Die Verfolgung der Kirche und die allgegenwärtige brutale antikirchliche und antireligiöse Propaganda gewannen bei uns eine weitaus größere Intensität als in allen Nachbarländern des »sozialistischen Lagers«, die Sowjetunion mit eingerechnet.

***

Die Stalinisten hatten sich offenbar gerade die Tschechoslowakei für ihr Experiment einer totalen Atheisierung der Gesellschaft ausgesucht. Sie fanden hier für ihr Experiment in einem gewissen Sinne günstige Bedingungen vor. Die dramatische Religionsgeschichte – die Verbrennung des Jan Hus, fünf Kreuzzüge gegen die ketzerischen Tschechen, die gewaltsame Rekatholisierung im 17.Jahrhundert und die Verbindung der katholischen Kirche mit der Habsburger Monarchie – hatte ihre Spuren hinterlassen. Während in Polen die katholische Kirche als Hauptpfeiler der nationalen Identität aufgefasst wurde – gegen das orthodoxe Russland auf der einen und gegen das protestantische Deutschland auf der anderen Seite–, wurden in der Ideologie des modernen tschechischen Nationalismus, der im Zuge der Emanzipation der Tschechen von Wien an Bedeutung gewann, tschechische Identität und Katholizismus als schwer vereinbar wahrgenommen. In Tschechien gab es – im Gegensatz zur Slowakei – schon am Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie und besonders in der Zwischenkriegszeit eine entwickelte Industrie und ein qualitativ hochstehendes System der Allgemeinbildung; dieses Milieu begünstigte jedoch die Säkularisierung. Die traditionellen Dorfgemeinschaften – eine Biosphäre der Volkskirche und Volksfrömmigkeit – wichen der modernen städtischen Kultur und die katholische Kirche war nicht fähig, in diesem neuen Umfeld Wurzeln zu schlagen.

Zum wichtigsten Erzieher der Nation wurde für mindestens zwei Generationen Tomáš Garigue Masaryk, der spätere erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik. Seine »Religion der Humanität« bewegte sich zwischen der Kantischen Ethik, dem Comte’schen Positivismus, Tocquevilles politischer Philosophie, dem liberalen Protestantismus, einer romantischen Interpretation des tschechischen Protestantismus und dem Unitarismus seiner amerikanischen Ehefrau. Masaryk war zweifellos ein zutiefst frommer Mensch; er war in seiner Jugend vom katholischen Modernismus beeinflusst gewesen und behauptete bis zum Ende seines Lebens, dass er ähnlich wie Goethes Faust »ein katholisches Herz und einen protestantischen Kopf« habe. Er war jedoch zutiefst enttäuscht von der katholischen Kirche seiner Zeit. Nach dem Fall der österreichischen Monarchie verlangte eine Delegation tschechischer Katholiken, die auch einen bedeutenden Teil des tschechischen katholischen Klerus repräsentierte, in Rom Reformen: die Demokratisierung der Kirche, die Einführung der Nationalsprache in die Liturgie, die Rehabilitation des Jan Hus und die Umwandlung des Zölibats in ein freiwilliges Gelübde. Die Antwort aus Rom war bestimmt und bestand aus einem einzigen Wort: Numquam! Niemals! Der Großteil der reformwilligen Priester nahm dies mit zusammengebissenen Zähnen entgegen; ein nicht geringer Prozentsatz von Priestern und Laien verließ damals jedoch die katholische Kirche. Die tschechischen Kommunisten bauten die älteren antiklerikalen Traditionen später in ihre Ideologie ein, radikalisierten sie und führten sie ad absurdum. Als die Kommunisten an die Realisierung ihres Plans gingen, die neue Gesellschaft als eine Stadt ohne Gott aufzubauen, erklärte der damalige kommunistische Kulturminister: »Wir werden die hussitischen Instinkte unseres Volkes wecken!«

Jahrelang suchte ich nach einer Antwort auf die Frage, warum ein Land, das in ferner Vergangenheit so vor religiöser Leidenschaft glühte, von dem aus Funken reformatorischer Ideen auf alle Weltteile übersprangen, heute – zusammen mit der ehemaligen DDR – zu den am stärksten atheistischen Gebieten Europas zählt, wenn nicht gar der ganzen Welt. Gewiss: Vieles legt ein Blick in die Tragödien der Geschichte nahe, vieles lässt sich als ein Ergebnis jenes Experiments des kommunistischen Regimes zur systematischen Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Leben wie auch aus Kopf und Herz zweier Generationen begreifen, einiges lässt sich durch den Hinweis auf die soziale Struktur der tschechischen Gesellschaft erklären.

Ist aber jene Auffassung von den Tschechen als einer atheistischen Nation wahr? Ich habe mich mit der Spiritualität jener Persönlichkeiten beschäftigt, welche der tschechischen Kultur im 19. und 20.Jahrhundert ihr Profil gaben, sei es Palacký, Masaryk, Šalda, Čapek, Patočka oder Havel. Keiner von ihnen war ein Atheist, im Gegenteil, alle hatten eine tiefe Beziehung zu »dem, was uns übersteigt«, nichtsdestoweniger wahrte jeder von ihnen Abstand zur tradierten religiösen Terminologie. Václav Havel beispielsweise sprach heideggerisch vom »Horizont der Horizonte« oder vom »absoluten Horizont«. Dieses Phänomen kommt auch in einer Passage einer Reisebeschreibung des tschechischen katholischen Schriftstellers Jaroslav Durych zur Sprache. Durych vergleicht darin die dramatischen religiösen Gesten der Spanier und anderer romanischer Nationen mit der scheuen und diskreten Geste des Gebets in Tschechien, die den Anschein macht, als ob ein Gläubiger stets den ironischen Blick eines Ungläubigen auf sich ruhen fühlte. Der tschechische Ausdruck des Glaubens ist diskret, er meidet große Worte und auffällige Gesten. Ich glaube, dass dies auch mit der Abneigung der Tschechen gegen das Pathos zusammenhängt. Alles Pathetische wirkt bei uns lächerlich. Die Tschechen vermuten hinter dem Pathos Unaufrichtigkeit, Heuchelei, pure Äußerlichkeit und wehren sich dagegen mit Ironie. Ich füge hinzu, dass jene Scheu der tschechischen Frömmigkeit nicht nur eine Folge der Furcht vor Spott ist, sondern auch dem Schutz von etwas sehr Kostbarem und Zerbrechlichem dient.

Die »Entkirchlichung« und der Antiklerikalismus in Tschechien haben im doppelten Sinne des Wortes tiefere Wurzeln, als dass sie nur als ein Ergebnis des kommunistischen ideologischen »brainwashing« verstanden werden könnten. In erster Linie handelt es sich um eine ältere Erscheinung, sie entstand historisch als eine Abwehrreaktion auf die Verbindung der Kirche mit der Macht, auf den Triumphalismus der Gegenreformation und den Prunk des »Austro-Katholizismus«. Und wenn wir diese Erscheinung aufmerksam studieren, entdecken wir auch ihre positive Seite. Die Kehrseite dieser Abneigung gegen eine äußerliche Frömmigkeit ist eine gewisse sittsame Innerlichkeit. Die »scheue Frömmigkeit« der Intellektuellen auf der Suche nach ihrem Humanismus, mit ihrer Offenheit gegenüber dem »Transzendentalen«–ein etwas abstrakter Ausdruck jenseits der kirchlichen Terminologie – hat ihre volksmäßige Entsprechung in dem, was ich den »Etwasismus« nenne. An Gott glaube ich nicht, in die Kirche gehe ich nicht, aber ich weiß, dass etwas über uns steht… Ich glaube an diesen »meinen eigenen Gott«. Ich sage oft, dass der »Etwasismus« die meistverbreitete Religion in Tschechien ist. Vielleicht nahm diese Erscheinung, die in Tschechien schon lange andauert, eine ähnliche Entwicklung in einer Reihe weiterer europäischer Länder vorweg. Für mich als Theologen und tschechischen katholischen Priester bildet die Hermeneutik dieser »scheuen Frömmigkeit« und vieler Gestalten des »Etwasismus« eine pastorale Pflicht; es ist allerdings auch ein interessantes Thema für meine akademische Erforschung der psychologischen und soziologischen Aspekte religiösen Wandels.

Und was den Antiklerikalismus betrifft – ist nicht auch er Äußerung einer bestimmten »Hassliebe«4, ist er nicht oft Folge hoher Ansprüche an die Kirche, unbewusst gebliebener Ausdruck einer fast schon unrealistischen Erwartung, die (selbstverständlich) enttäuscht worden ist? Ja, die Kommunisten haben in ihrer Propaganda gewiss absichtlich die »hussitischen Instinkte unseres Volkes« missbraucht. Aber jene Instinkte an sich sollte die Kirche vielleicht ernst nehmen, zeugen sie doch vom Gegenteil dessen, was sie mehr fürchten sollte als den Hass, nämlich der Gleichgültigkeit. In einem gewissen Sinne hat die kommunistische Verfolgung der Kirche in Tschechien sogar genutzt. Das, was ohnehin nur formal war, ist weggefallen. Die Verfolgung weckte sogar Sympathie für die Kirche – die Tschechen sympathisieren häufig instinktiv mit den Verfolgten. Eine große Rolle spielte natürlich auch das Lebenszeugnis der internierten Priester – sehr viele von denen, die in den fünfziger Jahren durch die kommunistischen Gefängnisse und Arbeitslager gegangen waren, konvertierten entweder unter dem Einfluss dieser Priester oder nahmen für ihr Leben eine große Achtung für Priester, die Kirche und den Glauben mit.

Gewiss – heute sind viele dieser Dinge aus dem allgemeinen Bewusstsein der tschechischen Gesellschaft verschwunden. In einer Hinsicht waren die Kommunisten erfolgreich: Der Großteil der Tschechen, die während des kommunistischen Regimes geboren wurden, stieß praktisch nie auf die lebendige Kirche, und jene »scheue Frömmigkeit« trat praktisch nicht in direkten Kontakt mit christlicher Kultur. Der »Etwasismus« ist belastet durch den religiösen Analphabetismus.

Ist das aber für einen Christen, insbesondere für einen Priester und Theologen nicht eine Herausforderung? Ich gebe zu, dass ich in einem traditionellen katholischen Umfeld nicht Priester sein wollte, dass ich mich nicht wohl fühlen würde unter Menschen, für die Religion eine Selbstverständlichkeit ist. Jesus verglich die Christen mit dem Salz. Ich fühle mich da nicht wohl, wo die Gesellschaft mit Christen und Christentum »übersalzen« ist. Es muss nicht viel Salz sein – aber wenn es ganz fehlt oder wenn es seinen Geschmack verloren hat, ist die ganze Speise ungenießbar.

Ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich in Tschechien geboren wurde und dort mehr als ein halbes Jahrhundert schwierige Kirchengeschichte durchlebte. Ich bin froh, dass ich Priester sein darf in einem Umfeld, in dem Religion und Religiosität in keinem Fall eine selbstverständliche Angelegenheit sind. Ist es ein atheistisches Land? Bei oberflächlicher Betrachtung mag es so wirken. Aber wenn mich der Herr an diesen Ort gestellt hat, erlegte er mir da nicht auch die Aufgabe auf, mich nicht zufriedenzugeben mit oberflächlicher Betrachtung?

***

Der Samen meiner Taufe fiel damals, an der Schwelle der fünfziger Jahre, auf bedeutend steinigen Boden, der überdies unter dem Einfluss eisiger Stürme aus dem Osten bedenklich zuzufrieren begann und zunehmend verdornte. Dennoch kam es dazu, dass ich in meinem achtzehnten Lebensjahr – eben in jenem Alter, in dem mein Vater aus der Kirche ausgetreten war – den Weg zum Glauben und dann auch in die Familie der Kirche fand. Zwölf Jahre danach empfing ich im Ausland »in der Illegalität« die Priesterweihe; nicht einmal meine Mutter, mit der ich zusammenlebte, durfte wissen, dass ich Priester war. Die folgenden elf Jahre verbrachte ich im Dienst der Untergrundkirche und in einem Umfeld der kulturellen und politischen Opposition. Dies geschah in einer Zeit zähen Polizeiregimes, das zwar nicht so drastisch war wie der Stalinismus der fünfziger Jahre, dafür aber umso raffinierter und umso gefährlicher für den moralischen Zustand der tschechischen Gesellschaft. Erst mit über vierzig Jahren öffnete sich für mich ein gänzlich neues Kapitel meines Lebens: Nun konnte ich öffentlich in der Kirche und in der akademischen Welt wirken und mich an der Gründung einer Reihe von Initiativen und Institutionen des kirchlichen, des akademischen sowie auch des politischen Lebens beteiligen. Ich arbeitete damals – in den dramatischen Jahren des schwierigen Übergangs von einem Polizeistaat zur neuen Demokratie und zu einer freien Gesellschaft – eng mit den führenden Repräsentanten der Kirche und des Staates zusammen, ich war jahrelang Václav Havel und Johannes PaulII. nahe. Nach einer Zeitspanne von fast zwanzig Jahren, während der ich nirgends hinreisen konnte als in einige Länder des kommunistischen Herrschaftsbereichs, besuchte ich in den darauffolgenden zwanzig Jahren alle Kontinente der Erde inklusive der Antarktis. Nachdem ich zwanzig Jahre lang gänzlich von der akademischen Welt ausgeschlossen gewesen war, bekam ich Gelegenheit, an den Universitäten von fünf Kontinenten Vorträge zu halten.

Als ich fünfzig Jahre alt geworden war, begann ich Bücher zu schreiben. Die Blüten sind abgefallen, es müssen Früchte folgen, sagte ich mir. Vor dem Alter von fünfzig Jahren ein rechtes Buch zu schreiben, erschien mir gewagt; zuerst muss der Mensch etwas erleben, sich mit einigem intensiv befassen, vieles durchdenken, durchleiden – und Länder bereisen, um dann Anderen etwas zum Nachdenken vorlegen zu dürfen. Jedes Jahr ziehe ich mich nun für vier bis fünf Wochen in die absolute Einsamkeit und Stille einer Einsiedelei in der Nähe eines kontemplativen Klosters im Rheinland zurück; dort entstanden alle meine Bücher als »Nebenprodukte« meiner privaten geistlichen Übungen, dieser Zeit des Gebets, der Meditation, des Studiums und des Nachdenkens auf langen Spaziergängen durch tiefe Wälder. Als ich sechzig geworden war, begannen meine Bücher in viele Sprachen übersetzt zu werden und fanden Leser und Kommentatoren in allen Winkeln der Welt. Für einen Menschen, der lange Jahre hindurch nicht eine einzige Zeile öffentlich publizieren konnte, der seine winzigen ersten Texte »für die Schublade« schrieb und sie nur einigen wenigen Freunden vorlesen oder sie unter Pseudonym an Zeitschriften des »Samizdat«5 senden konnte, war und ist dies eine große Genugtuung. Ja, dies sind die Hauptabschnitte der Geschichte, die ich in diesem Buch erzählen werde.

***

Ich gebe zu, dass ich diese Aufgabe mit großen Bedenken angehe. Meinen tschechischen Lesern habe ich einen Teil meiner Erinnerungen schon vorgelegt. Es handelt sich bei jenem Buch um Gespräche mit dem Journalisten und ehemaligen Priester Jan Jandourek, das in Prag zu meinem fünfzigsten Geburtstag erschienen ist. Schon damals hatte ich die Idee des Verlegers lange abgewehrt. Bei solchen Gesprächen geschieht es häufig, dass man sowohl den unbewussten Erwartungen der Anderen entgegenkommt als auch dem Diktat des eigenen Narzissmus unterliegt und sich als ein »Beispiel für Andere« stilisiert, wenn man nicht in das andere Extrem verfällt, in die exhibitionistische Selbstgeißelung. Ich halte mich an jenes Bonmot, das Einstein zugeschrieben wird, der Mensch müsse stets Anderen ein Beispiel sein – und wenn es nicht anders geht, wenigstens ein abschreckendes. Ich halte mich selbst wirklich nicht für ein »Vorbild und Beispiel«, für niemanden. Das Leben wirklich eines jeden Menschen – mit seinem Suchen, mit seinen Gaben und Irrtümern – ist einzigartig und hat in Gottes Augen einen unendlichen Wert. Nietzsche sagt mit den Worten seines Zarathustra: Fragt mich nicht nach dem Weg! Auch ich habe nicht nach dem Weg gefragt, ich befragte die Wege selbst. Das einzige, was ich euch sagen kann, ist: Dies ist mein Weg. Und nun zeigt mir den euren!6 Deshalb nannte ich damals das Buch mit meinen Erinnerungen »Ich befragte die Wege«. Sei es also, sagte ich mir schließlich – Erinnerungen soll der Mensch wohl in einem Alter schreiben, in dem ihm sein Gedächtnis noch zu Diensten steht, wenn er noch in der Lage ist, sich an vieles zu erinnern, und wenn noch Zeugen der dargestellten Ereignisse leben.

Warum sollte ich nun von Neuem meine Geschichte erzählen? Ich stehe an der Schwelle des Alters und langsam hört all das auf, mich zu interessieren, was an meinem Leben wohl andere interessieren könnte; mich beginnt eher zu beschäftigen, was Gott interessieren wird, wenn ich vor seinem Gericht stehe. Und dort wird es wohl eher um die Früchte jener Jahre gehen als um die Ereignisse des Lebens als solche – um das, zu dem der Mensch herangereift ist, zu dem er erwachsen ist, was er verstanden und was er gelernt hat, und vor allem um das, worum er das Leben der anderen bereichert hat.

***

»Da schreibst du schon wieder über dich? Glaubst du, dass die Leute Zeit und Lust haben, über dein Leben zu lesen?«, fragte meine Mitarbeiterin Scarlett, kaum dass sie in meinem Arbeitszimmer einen Blick in das Manuskript geworfen hatte, das ich ihr mit der Bitte um kritische Anmerkungen in die Hand drückte.

Wie soll ich ihr antworten? Ich schreibe über mich, aber auch über ein halbes Jahrhundert Geschichte eines Landes im Herzen Europas, insbesondere über die Geschichte der schwer geprüften tschechischen Kirche. Gewiss, ich bin kein Historiker und mein Zeugnis wird eine »subjektive Aussage« sein, wie sollte es anders sein. Einer meiner Freunde, dem während des Totalitarismus Polizisten bei einem Verhör entgegenhielten: »Aber das ist doch lediglich Ihre subjektive Ansicht!«, antwortete ihnen: »Aber ich habe keine andere.«

Ich erzähle meine Geschichte sicher auch für die Leser meiner Bücher und für die Hörer meiner Vorlesungen. Wenn ich selbst das Buch eines Autors lese oder eine Vorlesung von jemandem höre, stelle ich mir oft im Geiste die Frage: Wie kommt der Mensch zu den Ansichten, die er mir darlegt? Schöpft er vorwiegend aus Büchern, aus seinem Studium der Fachliteratur oder sind seine Ansichten zugleich gedeckt durch das Gold seiner persönlichen Erfahrungen? Hat seine Weltsicht auch Prüfungen und Krisen durchgemacht, war er manchmal gezwungen, seine früheren Ansichten zu revidieren und radikal umzuwerten? Wenn ich die Lebensgeschichte eines Autors sowie den Entwicklungsgang seiner Persönlichkeit und seiner Ansichten kenne, so wird sein Text für mich plastischer, verständlicher, glaubwürdiger, so komme ich ihm näher. Auch meine Leser und Hörer haben das Recht, nicht nur den äußeren, sondern auch den inneren Kontext meines Schaffens zu kennen, nicht nur den Kontext der Zeit und des gesellschaftlichen und kulturellen Umfeldes, sondern auch meiner Lebensgeschichte und des Dramas geistiger Suche und Reifung; falls sie wollen, können sie hier den Schlüssel finden zu einem tieferen Verständnis dessen, was ich ihnen in meinen Büchern und Vorträgen mitzuteilen versuche. Bevor wir anfangen zu beschreiben, was wir sehen, sollten wir bekennen, wo wir stehen, von wo wir blicken, und auch, warum wir gerade dort stehen.

»Schreibst du über dich?« Ich kann auch antworten, dass ich über Gott schreibe. Ist es denn möglich, von Gott zu sprechen und in dieses Zeugnis nicht das eigene Leben hineinzulegen? Würde ich »objektiv« über Gott sprechen und nicht mein Ich hineinlegen, so spräche ich von einer blutleeren Abstraktion. Wäre ein solcher »äußerlicher« Gott nicht nur ein Götzenbild? Aber auch umgekehrt gilt: Ist es etwa möglich, von sich zu sprechen und nichts zu sagen von Gott? Spräche ich von mir und sagte nichts von Gott, dann könnte ich mir selbst das zuschreiben, was ihm gehört, und würde für immer in der Falle der Selbstbezogenheit stecken bleiben oder in der Oberflächlichkeit des Narziss untergehen. Als Narziss sich im Mythos über den Wasserspiegel eines Sees neigt, sieht er nur sich selbst, hängt nur an der Oberfläche, an seinem eigenen Bild auf dem Wasser und diese Oberflächlichkeit wird zu seinem Verhängnis; der Blick eines gläubigen Menschen muss tiefer dringen – nur so wird für ihn die Tiefe nicht zu einer abgründigen Falle.

Zwei Wirklichkeiten, die eine Schlüsselrolle für unser Leben spielen, sind unsichtbar: unser Ich und Gott. Wir sehen viele Erscheinungen, von denen wir einige unserem Ich zuschreiben können und andere wiederum Gott, aber weder unser Ich noch Gott stehen so vor uns wie ein Ding, auf das wir zeigen und das wir eindeutig lokalisieren können. Es ist verständlich, dass einige philosophische Strömungen Gott und andere auch das menschliche »Ich« als einen bloßen Trug bezeichnen. Die Mystiker – namentlich mein geliebter Meister Eckhart – behaupten eine maßlos tiefsinnige und zugleich maßlos gefährliche Sache: Gott und ich sind eins.

Ja, diese Ansicht kann gefährlich sein. Wenn Gott für uns so mit unserem Ich zusammenfließt, dass wir Gott durch unser Ich ersetzen, haben wir unsere Seele verloren. Wenn wir sie strikt voneinander trennen und Gott als etwas uns gänzlich Äußerliches und von unserer Seele Abgetrenntes zu betrachten beginnen, haben wir den lebendigen Gott verloren und an seiner Stelle steht ein Götzenbild, ein bloßer Gegenstand, ein »Ding unter Dingen«. Die ständige Aufgabe der Theologie ist es, auf jene dynamische Verflechtung von Immanenz und Transzendenz hinzudeuten. Vielleicht können wir über die Verbindung von unserem Ich und Gott das sagen, was das Konzil von Chalcedon über das Verhältnis von menschlicher und göttlicher Natur in Christus sagte: Sie sind ungetrennt und dennoch unvermischt. Nehme ich das Geheimnis der Menschwerdung, das Herzstück des christlichen Glaubens, ernst – verstehe ich es nicht nur als irgendein zufälliges Ereignis in der Vergangenheit, sondern als Schlüssel zum Verständnis des ganzen Dramas der Heilsgeschichte, der Geschichte der Beziehung von Gott und den Menschen–, dann kann ich eigentlich Menschliches und Göttliches nicht getrennt denken. Sage ich »Ich«, so sage ich zugleich »Gott«, denn der Mensch ist ohne Gott unvollständig.

Erst in der Beziehung zu Gott beginnen wir zu ahnen, dass unser Ich eine etwas andere Struktur hat, als es uns bei einem oberflächlichen, naiven Blick aus alltäglicher Sicht scheint; hinter unserem »Ego« erblicken wir manchmal das, wofür die Mystiker und auch die moderne Tiefenpsychologie einen treffenden Ausdruck suchen – der »innere Mensch«, das »Tiefen-Ich«, das Selbst7… Meister Eckhart spricht vom »inneren Gott«, von Gott hinter Gott; einige moderne und postmoderne Theologen (und A-Theisten) sprechen von »Gott hinter dem Gott des Theismus«. Vielleicht werden wir erst dann, wenn wir das naive, verdinglichte Gottesverständnis durchschauen sowie die ähnlich naive Auffassung vom »Ich« als einer Illusion, fähig sein, Meister Eckharts Satz zu verstehen: »Gott und ich sind eins«. Wir werden verstehen, dass es überhaupt nicht um eine blasphemische Selbstvergötterung oder eine verborgene Gottlosigkeit geht.

Die Beziehung von Gott und Mensch ist ein Kreis ohne Ende und Anfang: Das Auge, mit dem du Gott ansiehst, und das Auge, mit dem Gott dich ansieht, ist dasselbe Auge, schreibt Meister Eckhart. Und etwas Ähnliches finden wir schon beim hl. Augustinus: Die Liebe, mit der du Gott liebst, und das Suchen, mit dem du ihn suchst, sind die Liebe und das Suchen, mit dem Gott dich sucht und liebt.

Augustinus schrieb unzählige Traktate über Gott. Aber das, womit er heute vielleicht diejenigen am meisten inspirieren kann, die es noch wagen, von Gott zu sprechen, ist sein Mut, aufrichtig die Geschichte des eigenen Lebens vorzulegen – und dem Leser zu sagen: Suche, Freund, das Lösungswort zu dieser Geschichte, der Schlüssel zum Sinn dieser Erzählung ist Gott allein. Gott findest du nur, indem du dich selbst erkennst; dich selbst findest du nur auf der Suche nach Gott. Augustinus schuf so ein neues literarisches Genre und damit auch einen neuen Stil, den Glauben zu denken: die Autobiografie als Rahmen für philosophische Theologie.

In Zeiten des Wandels und der Erschütterungen – in Augustinus’ Zeit wie auch in der unseren – fallen die Grenzen zwischen den verschiedenen Genres: Belletristik und Philosophie, persönliche Bekenntnisse und theologische Reflexionen, spirituelle Betrachtungen und Untersuchungen zum Charakter einer Zeit fließen zu einem Ganzen zusammen. Die Zeit der Aufklärung brachte Galerien und Museen hervor: Dinge und Gemälde wurden aus ihrer angestammten Umgebung gerissen, in getrennte Säle einsortiert, zu unserer Belehrung beschriftet und aufgehängt. Ähnlich verfuhr die neuzeitliche Wissenschaft mit der Natur und die damalige Religionsphilosophie mit Gott und dem Glauben. Heute erleben wir einen »Aufstand« der Gemälde, der Natur und auch der Religion. Von Neuem entwickeln sie ein Eigenleben, sie zerreißen das, was Nietzsche die »Netze des Verstandes« genannt hat, sie wehren sich gegen unsere Manipulation, ergießen sich über die Dämme unserer sorgfältigen Klassifizierungen. In der Welt und auch tief in uns selbst fallen die Trennwände. Der Fall der Berliner Mauer und des »Eisernen Vorhangs« war nur ein winziges Moment im Drama des »Zusammenwachsens der Welten«.

Das menschliche Leben ist eine ununterbrochene Selbstinterpretation. Will ich mich einem Anderen vorstellen oder will ich mich selbst verstehen, beginne ich meine Geschichte zu erzählen. Das bin ich in der Zeit: Im Unterschied zum Tier oder zum Ding bin ich nicht nur »jetzt«, sondern ich bin ein sich selbst betrachtendes Geschehen. Ich löse mich von der Vergangenheit los, die ich mit mir trage, und gleichermaßen »habe« ich nun schon in einem bestimmten Sinne Zukunft – in Gestalt von Hoffnung, von Wünschen, Plänen und Befürchtungen.

Das Wort Religion, »religio«, wird manchmal zurückgeführt auf re-legere – wieder lesen. Ja, der Glaube ist »relecture« unserer Geschichte: Wir lesen sie von einem neuen Blickwinkel aus, in einem erweiterten Kontext, mit Abstand, mit Überblick und mit tieferem Verständnis. Unser Leben, mit den Augen des Glaubens gesehen, ist keine »story told by an idiot, signifying nothing«8 – kein sinnloses Stottern eines Trottels, wie Shakespeares Macbeth sagt. Es ist eine Geschichte, deren verborgener Autor und Regisseur Gott ist. Er führt uns jedoch nicht wie Marionetten am Drähtchen; das Drama, in das er uns gestellt hat, ist eher eine commedia dell’arte – ein Spiel, in dem er uns einen gewaltigen Spielraum zur Improvisation gab. Gottes Handschrift erkennen wir an seiner unendlichen Großzügigkeit, an seinem unbegreiflichen Vertrauen in unsere Freiheit. Dort, wo menschliche Freiheit nicht deformiert ist und wo sie nicht karikiert ist durch Zügellosigkeit und Willkür, wo sie sich in der Liebe und Schöpferkraft realisiert, gerade dort – in der Freiheit menschlicher Selbstübersteigung – können wir wohl das reinste Bild und Gleichnis Gottes erblicken, der die Freiheit und Großzügigkeit selbst ist.

Konfessionen, der Titel des bekanntesten Buches des Augustinus, ist eine Bezeichnung sowohl für die Beichte, das Bekenntnis der Sünden (der Schuld), als auch für das feierliche Bekenntnis des Glaubens. Die Konfession– Beichte, aufrichtige Erzählung des eigenen Lebensweges mit allen Fehlern und Zweifeln – hängt in der Tat eng zusammen mit der Konfession im Sinne eines Glaubensbekenntnisses, eines Sich-Bekennens zu Gott. In der Messe bekennen wir unsere Sündhaftigkeit und auch unseren Glauben. Noch bevor ich mich mit dem Glaubensbekenntnis zu Gott bekenne, bekenne ich mich mit dem Bekenntnis der Schuld und der Zweifel zu meinem Menschsein.

Durch das Bekennen der Sünden und Schwächen konfrontieren wir uns mit jenem Menschen in uns, den wir gerne draußen vor der Kirchentür lassen würden – aber er ist es, der wirklich zum Mahl geladen ist. Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein (Lk 14, 13–14). Gott tut dies ebenso: Er lädt nicht die reiche, sonntäglich herausgeputzte, gerechte und fromme Seite unserer Existenz ein, die sich ihm erkenntlich zeigen möchte – denn sie denkt, dass sie dies könne. Er lädt das ein, was in uns blind ist, lahm, weinend, arm und bedürftig. Nicht, um diese »weniger anziehende« Seite unseres Wesens zu verurteilen, zu erniedrigen und zu unterdrücken, sondern um sie zu sättigen und zu erfreuen. Eben darüber sprach immer wieder der Rabbi aus Nazareth in seinen Streitgesprächen mit den Pharisäern.

Der Mensch ist häufig in seinen »Tugenden«, Gewissheiten und in seiner Kraft stolz eingeschlossen; das Wesentliche in ihm öffnet sich durch seine Bedürftigkeit, seine Sehnsüchte und Wunden. Das Wesentliche in uns ist diese unsere »Offenheit« selbst – die Offenheit für jenes Wesentliche, für das »einzig Nötige«, das sich uns nicht in Augenblicken unserer satten, selbstzufriedenen Selbstsicherheit öffnet. Die Offenheit des menschlichen Herzens und die Offenheit des »Reiches Gottes« ist eine und dieselbe Offenheit.

Wer bin ich eigentlich? Ich bin mir selbst zur Frage geworden, sagt Augustinus. Ja, unser Ich – genauso wie unser Gott – muss uns ein Gegenstand ununterbrochenen Fragens, Zweifelns und Suchens sein. Uns selbst und unseren Gott suchen wir auch auf die Weise, dass wir unsere Geschichte erzählen und dass wir bei diesem Erzählen unser Zittern nicht verbergen. Nur das Herz, das nicht zu zittern aufgehört hat von heiliger Unruhe, kann am Ende Frieden finden in der grenzenlosen Ruhe Gottes.

II. Der Weg zum Glauben

Als ich die Vorbereitungen zur psychotherapeutischen Praxis absolvierte, sollten wir im Rahmen von Methoden der Selbsterkenntnis ein symbolisches Wappen für uns selbst entwerfen. Nicht einen Augenblick zögerte ich; in seinem Zentrum musste eine Brücke sein. Immer habe ich es als meine Hauptaufgabe empfunden, zu verbinden, wenigstens ein wenig zum Bau der vielen nötigen Brücken beizutragen: zwischen Gläubigen und Atheisten, Katholiken und Protestanten, Christen und nichtchristlichen Religionen, zwischen Kirche und Gesellschaft, Glauben und Kultur, Kirche und Universität, zwischen Tschechen und Deutschen, zwischen den Generationen, zwischen den einzelnen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, zwischen Seelsorge und Psychotherapie…

Nach dem Fall des kommunistischen Regimes zog ich in eine neue Wohnung in unmittelbarer Nähe einer der schönsten Brücken Europas, einer gotischen Brücke, gesäumt von einer Allee barocker Statuen, direkt im Herzen des alten Prag. Dieser Ort war mir seit langem teuer, er rief mir nicht nur die bedeutende Geschichte unseres Landes und der Stadt Prag in Erinnerung, sondern auch ein Stück Familiengeschichte.

Ich stamme väterlicher- wie mütterlicherseits aus zwei alten choder9 Geschlechtern. Beide Geschlechter waren im Mittelalter aus Bayern gekommen und fast alle meine Vorfahren – bis zur Vermählung meiner Eltern – waren in der Stadt Taus (Domažlice) in der Nähe der bayerischen Grenze ansässig gewesen. Beide Geschlechter schenkten jedoch auch der Stadt Prag einige bemerkenswerte Bürger: Aus einem Zweig der Familie stammte der Philosoph und Naturwissenschaftler Emanuel Rádl und aus einem anderen Antonín Ritter Randa, »seiner Durchlaucht des Kaisers wirklicher geheimer Rat und Minister«, Präsident der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Rektor der Karlsuniversität und Begründer der tschechischen Rechtswissenschaft. Und im Altstädter Brückenturm der Karlsbrücke stand während der Revolution von 1848 eine Barrikade, auf der – als Mitglied der Studentenlegionen – mein Urgroßvater Jan Halík gegen die Truppen des Generals Windischgrätz kämpfte.

Unsere Familienlegende erinnert daran, wie ihm irgendein Mädchen auf der Barrikade mit pathetischer Geste einen Dolch in die Hand drückte, damit er die »nationale Rache vollziehe«. Nach der Niederschlagung der Revolution wurde mein Urgroßvater festgenommen und für eine gewisse Zeit eingesperrt. Danach kehrte er in seine Geburtsstadt Taus (Domažlice) zurück und fand eine einigermaßen unrevolutionäre Anstellung – er wurde Konditor und damit Gründer einer der ältesten Firmen in Taus; er brachte es zu einem geehrten Bürger und Vater von zehn Kindern. Allerdings blieb er bis zu seinem Tod in Kontakt mit Patrioten und Revolutionären. Nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes half er polnischen Patrioten bei der Flucht über die Grenze, vielleicht war unter ihnen auch der Dichter Mickiewicz10. Mein Urgroßvater war ein Freund und Mäzen des Schriftstellers Josef Tyl11, der den Text der tschechischen Nationalhymne dichtete.

Mit der Karlsbrücke – beziehungsweise mit dem ehemaligen Jesuitenkolleg Klementinum, das direkt gegenüber dem Altstädter Brückenturm der Karlsbrücke steht – ist auch das Leben meines Vaters verbunden. Hier, am ursprünglichen Sitz der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität, studierte mein Vater Ende der zwanziger Jahre und hier arbeitete er in den fünfziger Jahren als Bibliograf der Nationalbibliothek. Als Kind pflegte ich ihn dort zu besuchen, besonders am Vormittag des Weihnachtstages. Jedes Jahr gingen wir dann von dort aus gemeinsam zum Mittagessen in eine der alten Prager Weinstuben, aber zuvor machten wir bei der Krippe in der Salvatorkirche halt. Ich würde mich damals wohl sehr gewundert haben, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich in vierzig Jahren in eben dieser Kirche im Klementinum als katholischer Priester wirken würde.

***

Mein Vater fühlte zu der Konditorfirma unserer Familie keine große Neigung, schon als Junge hatte er eher intellektuelle Interessen gehabt. Später redigierte er studentische Zeitschriften, schrieb Verse, hielt regelmäßig Reden bei der Enthüllung von Gedenktafeln und bei anderen kulturellen Ereignissen im Chodenland. Nach seinem Studium in den dreißiger Jahren blieb er in Prag. Sein engster Freund war Graf Zdeněk Bořek Dohalský, der ebenfalls aus dem Chodenland stammte, aus einem alten Adelsgeschlecht mit hussitischen Wurzeln. Er verschaffte meinem Vater Zugang zu den Prager intellektuellen Kreisen. Die ganze Familie Dohalský war eng mit der kulturellen und politischen Elite der ersten Republik verbunden. Zdeněk war Redaktionsmitglied der Zeitung Lidové Noviny, in der die führenden tschechischen Schriftsteller und Journalisten wirkten, sein Bruder Antonín war Domherr der Prager Kathedrale und Kanzler des Erzbistums und der dritte Bruder František diente als Gesandter in London. Während des Nationalsozialismus wurde die ganze Familie verfolgt, Zdeněk Bořek Dohalský wurde im Konzentrationslager Theresienstadt hingerichtet und der Priester Antonín kam im Konzentrationslager Auschwitz ums Leben.

Zdeněk Bořek Dohalský machte meinen Vater persönlich bekannt mit dem bedeutendsten tschechischen Schriftsteller, Dramatiker und Journalisten der Zeit, Karel Čapek12. Čapek starb an Weihnachten 1938, erschüttert vom Untergang der tschechoslowakischen Demokratie, mit der er sein Leben verbunden hatte. Im selben Jahr war er für den Nobelpreis für Literatur nominiert worden, aber er starb, bevor die Entscheidung fallen konnte. Auf Vorschlag von Čapeks engstem Freund Ferdinand Peroutka – dem Journalisten und späteren Direktor des Radiosenders Freies Europa13 in New York – wurde meinem Vater die Aufarbeitung des Čapek’schen literarischen Nachlasses anvertraut und er wurde Herausgeber von Čapeks Werken. Meinem Vater erwuchs daraus eine lebenslange Aufgabe. Er befasste sich mit Čapeks Werk annähernd vierzig Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahre 1975.Meine Mutter hat ihn bei dieser Arbeit unglaublich unterstützt, sie suchte in Archiven nach Zeitungsartikeln und schrieb viele Texte auf der Schreibmaschine ab. Die damalige Zeit war für diese Arbeit nicht gerade günstig. Einige Monate nach Čapeks Tod kam es zur nationalsozialistischen Okkupation, die Archive wurden geschlossen und restriktive Maßnahmen in Bibliotheken eingeführt. Mein Vater konnte dank seiner guten Beziehungen trotz des nationalsozialistischen Verbots weiter in die Archive gehen und dort nach Čapeks Texten suchen, die in unterschiedlichen Zeitschriften unter vielen verschiedenen Chiffren und Pseudonymen veröffentlicht worden waren. Auf ein kurzes Tauwetter in der Nachkriegszeit folgten dann die fünfziger Jahre, als Čapeks Schriften praktisch nicht mehr in der Tschechoslowakei erscheinen durften. Erst als ein Signal aus Moskau kam, dass die sowjetischen Literaturhistoriker sich mit ihm zu befassen begannen, mussten auch die tschechischen Genossen anfangen, dem »bourgeoisen Humanisten« zumindest etwas Toleranz entgegenzubringen. Einiges aus seinem Werk konnte jedoch erst während des Prager Frühlings 1968 herausgegeben werden, einiges sogar erst nach dem Jahr 1989.Dank der Sorgfalt meines Vaters entstanden aus dem literarischen Nachlass von Čapek mehrere dutzend Bände, die dann in viele Sprachen übersetzt wurden und Leser in vielen Ländern fanden – zu den begeisterten Bewunderern von Čapeks Werk gehörte zum Beispiel die japanische Prinzessin.

***

Als Kind passierte es mir öfter, dass, wenn jemand auf der Straße hörte, wie meine Eltern mich »Tomáš« riefen, dieser zu mir kam, mir über den Kopf streichelte und mit bedeutungsvollem Lächeln zu meinen Eltern hin sagte: »Du hast einen hübschen Namen!« Erst später verstand ich: Der christliche Name, den meine Eltern mir gaben, war ein »Zeichen des Widerstands«. Wenn jemand, der in den Jahren nach dem kommunistischen Putsch von 1948 geboren wurde, Tomáš hieß, war dies ein deutliches Zeichen dafür, dass seine Eltern »reaktionär« waren – durch den Namen wollten sie ihre Treue gegenüber den Idealen der ersten Republik und ihrem Gründer Tomáš Masaryk zu erkennen geben.

Als ich nach dem Tod meiner Mutter ihre Notizen durchsah, stieß ich auf einen Vermerk, dass ich ihr als fast Vierjähriger auf die Ankündigung, dass wir zum Zahnarzt gehen, entgegnete: »Und gehen wir legal dorthin oder illegal?« Und meine Mutter hatte dazugeschrieben: »Radio!!« Der Eintrag ist nicht so zum Schmunzeln, wie es auf den ersten Blick scheint: Damals übertrug das Radio stundenlang und direkt Schauprozesse mit Mitgliedern »illegaler Gruppierungen«, in denen gefolterte Menschen sich zu den allerschrecklichsten Übeltaten bekannten und die allerstrengsten Strafen für sich verlangten. In der Zeitung war ein Brief abgedruckt, in dem der achtzehnjährige Sohn eines der Angeklagten für seinen Vater die Todesstrafe forderte, weil derjenige, der die kommunistische Partei verraten habe, des Lebens nicht würdig sei und auch nicht würdig, ein menschliches Wesen genannt zu werden. In den Jahren meiner frühen Kindheit schickten die Kommunisten Hunderte unschuldiger Menschen auf den Hinrichtungsplatz und Hunderttausende ins Gefängnis und in Konzentrationslager; unter den ersten Hinrichtungsopfern war auch eine gute Bekannte unserer Familie, Dr.Milada Horáková, eine Heldin des antinationalsozialistischen – und später antikommunistischen – Widerstands.

Zum Glück ging die direkte Verfolgung an unserer Familie vorüber. Ich wurde in einer wunderschönen geräumigen Wohnung groß, voll von Büchern, Statuen und Gemälden. Ich wuchs ausschließlich unter Erwachsenen auf. Der einzige Bruder meines Vaters war kinderlos, meine Mutter stammte zwar aus einer Familie mit sechs Kindern, aber drei ihrer Geschwister blieben ledig. Nur ein Bruder meiner Mutter, engagiert im Widerstand gegen die Nationalsozialisten, im Krieg durch die Gestapo zu Tode gefoltert, hinterließ einen kleinen Jungen. Eine solche familiäre Konstellation musste geradezu zu einer atypischen Kindheit führen.

Meine Mutter ging nie arbeiten; sie half viel meinem Vater, aber vor allem widmete sie sich meiner Erziehung und dem Haushalt. Mama war eine schöne und edelgesinnte Frau mit einem großen sozialen Feingefühl. Schon als Kind erkannte ich eines ihrer besonderen Charismen: Sie konnte mit dem Herzen zuhören, sich in andere einfühlen, einen jeden konnte sie erfreuen und aufmuntern, deswegen vertrauten sich ihr oft Menschen mit ihren persönlichen Problemen an. Es war wirklich ungewöhnlich, weil es oft auch ganz fremde Menschen, z.B. unterwegs in der Straßenbahn, waren, die ihr »aus dem Nichts heraus« ihre Lebensgeschichte und ihr Leid zu erzählen begannen. Die Menschen sagten mir oft, dass aus dieser Frau ein besonderes liebevolles Licht hervorleuchte.

Meine Eltern schenkten mir unendlich viel Liebe und Fürsorge; sie waren jedoch weise und reif genug, um darauf zu achten, mich nicht zu sehr zu verwöhnen. Ich erhielt von klein auf eine Menge Impulse nicht nur zum Nachdenken, sondern auch emotionaler und ästhetischer Art. Sie weckten in mir die Leidenschaft des Erkennens, die mich nie verließ, und ließen mich von der Sicherheit und Schönheit der häuslichen Heimat kosten.

Mein Vater war sehr gebildet, ein wenig scheu, bescheiden und ein unglaublich fleißiger Mensch. Von morgens bis in die Nacht in die Čapekforschung vertieft, konnte er allerdings hauptsächlich an Sonntagen und im Urlaub voll für mich da sein. Schon als ganz kleiner Junge bereiste ich auf seinem Rücken eine Vielzahl der tschechischen Burgen und anderer Sehenswürdigkeiten, Galerien, Museen und Ausstellungen, wobei ich leidenschaftlich die Erklärungen bei den Führungen sowie die ergänzenden Worte meines Vaters in mich einsog. Von daher stammt mein lebenslanges Festhalten an der Geschichte und an allem, was mit ihr zusammenhängt.

Einen großen Einfluss hatte ein Bruder meiner Mutter auf mich, Onkel Josef. Er war Junggeselle und seine ganze Sehnsucht danach, der nächsten Generation etwas Wertvolles mitzugeben, richtete er auf mich. Ich nahm seine Junggesellenfreiheit, mit der er sich manchmal brüstete – er war ein »freier Herr«14 – als eine Art Adelsprädikat wahr; sehr wahrscheinlich liegt hierin irgendein unbewusstes Vorbild für mein eigenes Zölibat. Obwohl er keine Hochschulbildung besaß, war er ungewöhnlich breit gebildet – an ihm erkannte ich, was ein österreichisches klassisches Gymnasium bedeutete. Lange vor der Schule konnte ich schon ein wenig lesen und schreiben und mein Onkel weihte mich in ersten kleinen Schritten ins Lateinische und Griechische ein. Er erzählte mir alte tschechische Sagen und auch antike Mythen. Von meinen frühesten Jahren an gingen wir häufig gemeinsam ins Theater und ins Kino. Er lehrte mich viele Gedichte, Arien und Theaterszenen auswendig aufsagen. Er bemühte sich auch sehr, den einseitig humanistischen Einfluss meines Vaters auf meine Erziehung auszugleichen und das Interesse an der Natur und an Naturgeschichte in mir zu wecken. Wir unternahmen zusammen lange Ausflüge in Wälder, bei denen er mir von Pflanzen und Tieren erzählte. Er führte mich auch in die naturkundlichen Sammlungen der Museen, und nach der Rückkehr blätterten wir immer lange in Brehms Tierleben und in Enzyklopädien über Vögel, Fische, Säugetiere, Pflanzen und Mineralien. Allerdings interessierte mich Geschichte immer viel mehr als Natur, Literatur mehr als Biologie, Bildergalerien mehr als mineralogische Sammlungen.

Besonders im Heranwachsen ist es für einen Jungen wichtig, neben dem Vater noch ein positives männliches Vorbild zu haben, jemanden, dem man sich anvertrauen kann, auch in Fragen, über die man – besonders in einem bestimmten Alter – doch nicht mit den Eltern spricht. Noch mehr als meine Eltern behandelte mich mein Onkel wie einen Erwachsenen, als einen ebenbürtigen Partner – all das schätzte ich sehr. Erst später entdeckte ich in den mittelalterlichen Ritterromanen, was für eine wichtige Rolle dort für den jungen Mann oft der Bruder der Mutter spielt. Ja, das Ritterideal, das mein Leben wie ein Leitbild durchzieht, verkörperte in meinem Leben wohl zuerst Onkel Josef.

Er war wahrscheinlich auch der Erste, der mit mir über Religion sprach. Er war kein praktizierender Katholik, dachte aber gern zurück an einen seiner Katecheten und seine Zeit als Ministrant. Ich glaube sogar, er erwähnte einmal, dass seine Mutter froh gewesen wäre, wenn er Priester geworden wäre. Er kritisierte in meiner Gegenwart die Kirche, wie es viele taten, die um das Jahr 1918 herum aufwuchsen, aber er wurde kein Atheist. Ich erinnere mich an seine Worte: »Einer nennt es Gott, ein anderer Natur, respektieren wir uns doch gegenseitig.« Das war in den fünfziger Jahren, als von den offiziellen Agitatoren des Regimes Religion als Ausdruck geistiger Zurückgebliebenheit bezeichnet wurde sowie als Werkzeug gesellschaftlicher Reaktion. Es war also ein gewisser Schritt in Richtung auf ein positiveres Bild des Glaubens und der Gläubigen.

Mein Onkel war ein leidenschaftlicher Patriot und wohl durch ihn habe ich zuerst von Jan Hus15 gehört, von dem Hussitenführer Žižka16 und dem »Lehrer der Nation«, dem evangelischen Bischof und Pädagogen Jan Amos Comenius.17 Wir sprachen öfter über Politik und obwohl das Risiko bestand, dass ich in der Schule etwas kindlich ausplapperte, hörten wir in den tiefen fünfziger Jahren regelmäßig den Londoner Rundfunk. Er brachte mir sogar einige lateinische Messgebete bei, weil das »zur Bildung gehört«. Viel später, um mein zwanzigstes Lebensjahr herum, ärgerte er sich ziemlich über meine Konversion zum Katholizismus, nach ein paar Jahren fand er sich aber damit ab. In einem unserer letzten Gespräche beschwor er mich, wenn ich schon in der Kirche sei, dort dahingehend zu wirken, dass die Kirche toleranter gegenüber anderen Ansichten werde und die Katholiken Jan Hus nicht mehr für einen Ketzer hielten. Dieser sein Leben lang eifrige Leser litt sein ganzes Alter hindurch an einer Verschlechterung der Sehkraft und starb in einer Blindenanstalt, als ich sechsundzwanzig Jahre alt war. Ich mache mir starke Vorwürfe, dass ich mich in seinen letzten Lebensjahren nicht so um ihn gekümmert habe wie er sich um mich, als ich ein kleiner Junge war.

Mein Vater und ich besuchten häufig die Witwe von Karel Čapek, die Schauspielerin Olga Scheinpflugovà. In Čapeks Villa zog mich stets besonders der »Saal des Freitagskreises« an, in dem zur Zeit der ersten Republik jeden Freitag die Intellektuellen um den Präsidenten Masaryk zusammenkamen. Auf Masaryks Sessel durfte sich seit dem Tod des Präsidenten niemand mehr setzen und stets lag eine Blume darauf. Frau Olga versuchte dann nach dem Krieg, diese Tradition zu erneuern; anstelle des Präsidenten Masaryk kam dessen Sohn Jan, der damals Außenminister war. Auch mein Vater nahm an diesen Zusammenkünften teil. Er erzählte mir, wie einige Tage vor dem Februarputsch 1948Jan Masaryk dort hinkam und alle bat, zusammenzuhalten, weil Dinge geschehen könnten, die für die Geschichte des Landes verheerender wären als die Schlacht am Weißen Berg18 von 1620.Damals sah mein Vater ihn zum letzten Mal, weil Jan Masaryk am 10.März tragisch und unter mysteriösen Umständen ums Leben kam: Man fand seine Leiche im Hof unter den Fenstern seiner Kanzlei im Außenministerium. Mein Vater übergab mir vor seinem Tod das Geheimnis, das ihm 1948Frau Olga anvertraut hatte, dass sie nämlich unmittelbar nach Masaryks Tod von dessen Kammerdiener einen Anruf erhielt und dieser nur sagen konnte: »Aber es war kein Selbstmord«–dann war das Gespräch unterbrochen worden. Der Tod Jan Masaryks ist bis heute nicht aufgeklärt.

Ich liebte es, wenn wir bei uns zu Hause Besuch hatten. Erst während der Schulzeit begriff ich, dass die Menschen, die zum Kreis der Freunde und Bekannten meines Vaters gehörten, ihn besuchten oder die ich mit ihm traf – Vladimír Holan19, Jaroslav Seifert20 und viele andere–, zu den großen Namen der tschechischen Kultur gehörten. Auch viele Čapek-Forscher aus dem Ausland kamen zu uns: aus Polen, aus Russland, später auch aus Japan und Amerika. Mein Vater widmete sich mit gleicher Sorgfalt den Professoren der berühmten Universitäten wie den jungen tschechischen Studenten, die ihre Diplomarbeiten vorbereiteten oder etwas aus seinem Čapek-Archiv einsehen wollten. Damals begegnete ich offenbar das erste Mal persönlich Václav Havel. Aus der Zeit habe ich keine Erinnerung mehr an ihn, aber mein Vater erinnerte sich, als Havel Mitte der sechziger Jahre ein berühmter Dramatiker geworden war, wie dieser bei uns zu Hause einige Male zu Besuch gewesen war, ein sehr bescheidener junger Mann, der sich für das Werk von Karel Čapek und dessen Bruder Josef21 interessierte. Auch Havel erzählte mir später von diesen Zusammenkünften.

Von allerfrühester Kindheit an lebte ich immer nur in der Welt der Erwachsenen, dort war ich glücklich. Viele Versuche, mich zum Spielen mit anderen Kindern wegzuschicken, endeten damit, dass ich bald gelangweilt zurückkehrte. Im heimischen Salon inmitten von interessanten Besuchern und Erwachsenengesprächen, die in meinen Träumen und Phantasien wiederhallten, lag meine reiche, bunte und geliebte Welt.

***

Als mich neulich eine Journalistin fragte, ob ich schon als Kind Priester werden wollte, antwortete ich, dass ich ursprünglich Eisbär werden wollte. Dann ging ich etwas runter auf Polarforscher. Kaum hatte ich lesen gelernt, verschlang ich Bücher über Expeditionen ins ewige Eis, und kaum hatte ich schreiben gelernt, verfasste ich eine fiktive Reisebeschreibung, der ich den Titel »Die Wissenschaft vom Norden« gab. Damals ahnte ich wirklich nicht, dass sich mir fast fünfzig Jahre später unerwartet eine Gelegenheit bieten würde, tatsächlich an einer abenteuerlichen Expedition in die Welt der Gletscher teilzunehmen – jedoch nach Süden, in die Antarktis. Man sollte darauf achtgeben, was man sich wirklich sehnsüchtig wünscht – solche Wünsche gehen nämlich oft in Erfüllung, meist allerdings zu anderer Zeit und in anderer Weise, als man es sich vorgestellt und geplant hat.

Dann interessierte ich mich einige Zeit für Astronomie, ging in die entsprechenden Zirkel im Planetarium und lernte, Sternbilder zu lesen. Meine Eltern und mein Onkel unterstützten alle meine Interessen und so nahm ich an einer Zeichengruppe teil, nahm Privatstunden in Gesang und Ähnliches. Sie akzeptierten meine Abneigung gegen Sport und Spiele – der Sportunterricht war für mich am aufreibendsten, weil ich körperlich schrecklich unbeholfen war. Ich gestehe, dass ich zeit meines Lebens bei keinem Fußballspiel oder einer anderen Sportveranstaltung gewesen bin. Nur einmal verfolgte ich im Fernsehen ein Hockey-Spiel zwischen der Tschechoslowakei und der Sowjetunion, aber das hatte mit Sport nichts zu tun – es war ein politisches Soziodrama mit psychotherapeutischem Effekt.

Irgendwann in der vierten Klasse der Grundschule erlag ich leidenschaftlich und für viele Jahre der Geschichte und verschlang jede Menge Literatur darüber. Unter den Interessen meiner Kindheit war dasjenige an den Hussiten am stärksten. Onkel Josef hatte mir schon von klein auf mit großer Hingabe von Jan Hus erzählt. Dann ließ ich mich von dem Kolorit der Hussitenschlachten verführen. Von der fünften Klasse an bis fast zum Abitur schlug sich das in literarischen Versuchen nieder. Ich gab mir die Losung »kein Tag ohne Zeile«, und wirklich, eine Reihe von Schuljahren hindurch bis fast zur Mitte der Sekundarschule setzte ich mich regelmäßig nach der Schule hin und schrieb, werktags wie an Feiertagen, auch beim größten Andrang von Hausaufgaben, zumindest eine symbolische Zeile. Alle Bekannten meines Vaters wie auch meine Lehrer und Mitschüler nahmen es jahrelang für eine ausgemachte Sache, dass hier in diesem pubertierenden Jungen ein zukünftiger Historiker der hussitischen Bewegung und Verfasser historischer Romane heranwuchs. Ich begann mich auf meine »schriftstellerische Tätigkeit« systematisch vorzubereiten. Mein Vater unterstützte meine Beschäftigung sehr; im Grunde genommen führte er mich so auf zwanglose Weise in die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens ein. Er brachte mir bei, wie man eine Kartei und ein Archiv anlegt, sodass ich mir als kleiner Junge eine Kartei der Personen und Fakten der Hussitenbewegung aufbaute. Als ich nach etwa zwanzig Jahren mein Kinderarchiv wiederentdeckte, war ich schockiert darüber, wie detailliert es war. Ich bereiste Orte, die mit der Hussitenbewegung in Verbindung standen, klebte Ausschnitte auf, sortierte Ansichtskarten und trug sogar Erde von den verschiedenen hussitischen Schlachtfeldern zusammen. Ich kaufte mir auch ein alttschechisches Wörterbuch und vertiefte mich eifrig darin. Ich lebte beinahe in einer fiktiven Welt. Die Dinge nahmen später eine sehr andere Wendung, aber in einem gewissen Sinne habe ich den Jungen von damals in mir nie preisgegeben und schäme mich dessen auch nicht.

Durch meine literarische Tätigkeit habe ich mich wohl in gewisser Art und Weise aus den Problemen des Erwachsenwerdens »herausgeschrieben«. Um die Pubertät herum fand ich in der Bibliothek meines Vaters auch die Schriften von Sigmund Freud und ein populäres Lehrbuch der Psychoanalyse – ich vertiefte mich darin und es fesselte mich sogar noch mehr, als wenn ich früher irgendeine Zeitschrift mit Aktdarstellungen gefunden hatte. Schwer zu sagen, wie viel Prozent davon ich damals verstand und ob dies auf irgendeine Art meine psychosexuelle Entwicklung geprägt hat. Ich war die ganze Jugend hindurch ein ausgesprochen introvertierter Mensch. Im Kontakt mit Mädchen war ich eher schamhaft als initiativ, aber dann lernte ich meine Verlegenheit durch witzige Konversation zu überwinden, also wurde ich schließlich bei Mädchen durchaus beliebt. Ich verhielt mich ihnen gegenüber mit einer solch ritterlichen Galanterie, die in der damaligen Zeit die meisten nicht gewohnt waren, dass ich damit wiederum sie in Verlegenheit brachte. Ich war natürlich verliebt und durchlebte das immer sehr dramatisch, aber dank all dem, was ich schon über mich erzählt habe, hatte dies eher einen »platonischen« Charakter und so endete es meist auch.

Schon während der Schulzeit hatte mir stets die Figur des Oppositionellen, des »Dissidenten« imponiert, der sich gegen die Masse stellt, gegen die Mehrheit, gegen die Übermacht und Gewalt, gegen Vorurteile, die »öffentliche Meinung« und die offizielle Ideologie. So nahm ich als Junge wohl auch Jan Hus wahr, später Masaryk in seinem Kampf gegen den Antisemitismus während der »Hilsneriaden«22 (die Zeit um den Dreyfuß-Prozess in Tschechien) und Karel Čapek, als er, gegen Ende seines Lebens, Verbalangriffen auf der Straße sowie Hetzkampagnen von Seiten der rechtsnationalen und katholischen Presse ausgesetzt war.23 Möglicherweise war eine meiner ersten Quellen für die Konversion auch der englische Film »Becket«24, in dem mich die Gestalt des Bischofs Thomas Becket ergriffen hat, der sich tapfer dem König, den barbarischen Machthabern und dem kollaborierenden und auf den eigenen Vorteil bedachten Klerus entgegenstellt. Ungerechtigkeit konnte ich nie ertragen und in der Schule verstand ich es, für diejenigen einzutreten, denen Unrecht geschah; die Lehrer nannten mich einen »Advokat der Armen«.

Aus einer solchen Familienanamnese folgt, dass ich mich lebenslang mit einem gewissen Gefühl des Bevorzugtseins und einer übermäßigen Beschäftigung mit mir selbst herumschlagen musste. Das brachte ich erst in der psychotherapeutischen Ausbildung nach vielen Jahren ein wenig in Bewegung. Ich war zwar nie ein primitiver Egoist, meine Eltern lehrten mich Liebenswürdigkeit gegenüber anderen und von Seiten meiner Mutter nahm ich fürs Leben die Fähigkeit mit, mich in andere einzufühlen und aufrichtiges Mitgefühl zu haben. Als Einzelkind hatte ich allerdings nie das ganz und gar spontane Gefühl für andere und ihre Bedürfnisse, das häufig Kinder aus zahlenmäßig größeren Familien auszeichnet. Die Erfahrung, mit Geschwistern zu teilen, schließt die Welt auf eine andere Weise auf. Ich war immer sehr selbstbezogen und das bin ich wohl nirgends gänzlich losgeworden, auch wenn ich es mir später sehr stark bewusst gemacht habe und stets darunter litt. Es gibt Beschädigungen und Grenzen, an die wir – trotz der lebenslangen Anstrengung, uns von ihnen zu befreien – wieder und wieder beschämt in uns selbst rühren und die wir als unser Kreuz tragen müssen.

Je mehr mir meine familiäre Umgebung an Kultur des Denkens, des Benehmens und des Erlebens bot, umso kürzer kam die Erfahrung des Teilens und der Solidarität mit Altersgenossen. Vielleicht wäre für mich irgendeine eine gute Pfadfindergruppe hilfreich gewesen, aber die Pfadfinder waren damals verboten, die Pfadfinderleiter saßen im Gefängnis und die Pflichtorganisation für Kinder »Pioniere«–eine Unterabteilung der kommunistischen Jugend – konnte eine solche Gruppe natürlich nicht ersetzen.

***

Aus der Zeit, als ich ungefähr in der zweiten Klasse war, erinnere ich mich dunkel an Fernsehaufnahmen von der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands. Mein Vater sprach davon, dass auch bei uns das kommunistische Regime einmal zusammenbrechen würde, und meine Mutter ermahnte ihn, in meiner Anwesenheit nicht so zu sprechen. Zuhause wurde damals nicht viel über Politik gesprochen. Ich ahnte, dass das Denken meiner Eltern im Widerspruch zur Ideologie der Schule stand, aber in der Kindheit interessierte mich das noch nicht allzu sehr.

Irgendwann zwischen sechzehn und siebzehn zeigte sich bei mir das erste glühende Interesse für Politik. Ich begann regelmäßig den westlichen Rundfunk zu hören, insbesondere die »Stimme Amerikas« und das »Radio Freies Europa« sowie Masaryks Schriften über Demokratie zu lesen. Ich hängte in meinem Zimmer die amerikanische Fahne auf (meine Eltern hatten sie aufbewahrt, sie stammte vom Frühjahr 1945, als die amerikanische Armee Westböhmen befreit hatte) und eine Fotografie von Winston Churchill. An der Schule gehörte ich zu einer Gruppe von Gleichgesinnten, wir liehen uns gegenseitig verbotene Literatur, debattierten über die zukünftige demokratische Neuordnung der Tschechoslowakei und träumten sogar von der Gründung einer geheimen Oppositionspartei. Am Jahrestag von Masaryks Tod besuchten wir sein Grab in Lana (Lány) bei Prag; später, während des Prager Frühlings im März 1968, organisierte ich einen Marsch von einigen hundert Studenten dorthin. Dieses politische Interesse war auch eines der Elemente, die mein kindliches »Hussitentum« in den Hintergrund drängten.

In der Sekundarschule begann ich mich sehr für Philosophie zu interessieren. Es ist möglich, dass ich ursprünglich hauptsächlich durch meine Beschäftigung mit Masaryk und mit Politik dazu kam. Das war vielleicht einer der Gründe, warum ich mich später, gänzlich unerwartet und kurz vor dem Abitur, für ein Studium nicht der Geschichte, sondern der Soziologie und Philosophie entschied. Damals begann ich Nietzsche zu lesen, zu dem ich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens immer wieder zurückgekehrt bin.

Das war schon zu Beginn der sechziger Jahre. Damals begann, dem Regime zum Trotz, ein Hauch von Freiheit in kulturellen Kreisen zu wehen. Es tauchten neue Filme und Theater der kleinen Formen25 auf, es gab Ausstellungen abstrakter Kunst26, da und dort wurden auch Vorträge über Soziologie, moderne Literatur und Philosophie veranstaltet – das war bislang unerhört. Eine Welle des Interesses an Franz Kafka und am Existenzialismus kam auf. Die Prager intellektuelle Welt belebte sich zusehends.

Ich war bei einer der ersten Aufführungen von Havels Stücken »Die Benachrichtigung« (»Vyrozumění«) und »Das Gartenfest« (»Zahradní slavnost«) dabei. Meine Mitschüler erinnern sich bis heute daran, wie ich in der Sekundarschule provozierte, weil ich begeisterte Referate über Havels Stücke hielt, und in einer Literaturstunde las ich sogar Čapeks Betrachtung »Warum ich kein Kommunist bin« vor. Nach dem Attentat auf Kennedy kam ich mit einer schwarzen Armbinde in die Schule, ich ging zur amerikanischen Botschaft und schrieb ins Kondolenzbuch und in der Klasse brachte ich zum Anlass der Trauer eine Wandzeitung an; daraus wurde verständlicherweise ein Skandal. Damals sympathisierte allerdings schon eine Reihe von Lehrern der Sekundarschulen mit der Opposition. Das Regime von Präsident Novotný27 wurde Gegenstand von hunderten politischer Anekdoten, die Leute verloren ihre Angst vor den Kommunisten. Die fünfziger Jahre waren vorbei. Das Regime hatte nicht mehr den Charakter einer eisernen Faust der Arbeiterklasse, sondern eher den von lächerlichen dickbäuchigen Bürokraten, denen langhaarige und bärtige Intellektuelle in schwarzen Pullovern gegenüberstehen, das Gefühl der Entfremdung im Kopf und Franz Kafka unter dem Arm.

Die Machtverteilung in der Gesellschaft änderte sich sehr stark. Natürlich gab es immer noch die Geheimpolizei, aber zumindest gerieten wir Jungen nicht mehr so häufig in Konflikt mit ihr, sie ließ weniger von sich merken. Es wurde nicht mehr so viel interniert, eher hatte hin und wieder einer der Schriftsteller irgendwelche Probleme. Es wurden berühmte Schriftstellerkongresse veranstaltet und Ansprachen oppositioneller Autoren sowie andere interessante Texte machten die Runde. Phänomene wie »samizdat« oder der relativ starke politische Widerstand, wie es ihn in den siebziger und achtziger Jahren geben sollte, existierten damals allerdings bei weitem nicht.

Damals fanden jährlich am ersten Mai im Prager Obstgarten auf dem Gipfel des Laurenziberg (Petřín) die verbotenen »majálesy« (die traditionellen Frühlingsfeste der Prager Studenten) mit antistaatlichen Parolen statt. Sie gingen häufig in Demonstrationen über, die von der Polizei aufgelöst wurden. Einige Male, zwischen meinem vierzehnten und siebzehnten Lebensjahr, nahm ich auch daran teil. Zuhause wurde daraus ein beträchtliches Drama, denn es war doch ziemlich gefährlich. Einmal, als ich ungefähr fünfzehn Jahre alt war und darauf bestand, hinzugehen, ging meine Mutter, als bereits ältere Dame, sogar mit. Sie schritt sehr diskret hinter mir her, dann gerieten wir aber in eine Situation, in der die Polizei Hunde und Wasserwerfer auf uns los ließ und mit Gummiknüppeln auf uns losging. Was für ein Glück, dass wir mit heiler Haut davongekommen sind.

Meine Pubertät war also nicht ganz so idyllisch, das Revolutionäre vom Urgroßvater und der Stolz der Choder Rebellen28 machten sich hin und wieder bei mir »im Blut« bemerkbar. Aber die Hauptlinie meines jugendlichen Kampfes mit dem Kommunismus verlief doch im ruhigeren Fahrwasser eines privaten Studiums der Philosophie, es war eine Zeit, als ich mich danach sehnte, mir eine eigene, unabhängige Meinung zu bilden.

***

Als ich begonnen hatte, für mich selbst philosophierende Essays zu schreiben, die im Verlauf der Sekundarschule die historischen Romane ablösten, tauchten dort zum ersten Mal spontan auch religiöse Motive auf. Ich begann eine Art transzendentes Lebensprinzip anzuerkennen, aber zum Evangelium und erst recht zur katholischen Kirche war es noch ein weiter Weg.