Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

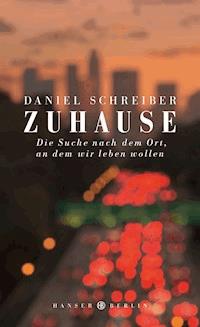

- Herausgeber: Hanser Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

"Was für ein Buch! Es rührt an unsere geheimsten Ängste. Dabei tröstet es uns, klug und zärtlich zugleich – wie ein Freund, der unsere Not erkennt." Gabriele von Arnim

Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie brutal das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man überhaupt glücklich sein allein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen?

Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaften in diesem Lebensmodell spielen: Können sie eine Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt sein? Ein zutiefst erhellendes Buch über die Frage, wie wir leben wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

»Was für ein Buch! Es rührt an unsere geheimsten Ängste. Dabei tröstet es uns, klug und zärtlich zugleich — wie ein Freund, der unsere Not erkennt.« Gabriele von ArnimZu keiner Zeit haben so viele Menschen allein gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie brutal das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man überhaupt glücklich sein allein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen?Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaften in diesem Lebensmodell spielen: Können sie eine Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt sein? Ein zutiefst erhellendes Buch über die Frage, wie wir leben wollen.

Daniel Schreiber

Allein

Hanser Berlin

Zu jedem Moment gibt es neben dem, was als normal gilt … all das, worüber die Gesellschaft Schweigen bewahrt und so all jene, die diese Dinge empfinden, sie aber nicht benennen können, zu Einsamkeit und Unglück verdammt. Eines Tages wird das Schweigen dann gebrochen, ganz plötzlich oder allmählich, endlich bekommen die Gefühle einen Namen, endlich werden sie anerkannt, während darunter neues Schweigen entsteht.

Annie Ernaux: Die Jahre

Das Leben allein

Wir saßen auf wackeligen Klappstühlen hinter dem Haus, tranken Kaffee, genossen die letzten warmen Strahlen der Spätsommersonne und schauten auf das verwilderte Grundstück, das einmal ein großer Schrebergarten gewesen war. Sylvia und Heiko hatten sich dieses Haus in der Nähe des Liepnitzsees, im Berliner Umland, gebaut. Es hatte einige Jahre gedauert, bis es fertig geworden war, doch nun waren sie und ihre kleine Tochter Lilith eingezogen und hatten ihrem Leben in Berlin endgültig den Rücken gekehrt. Ich hatte den Umzug mit gemischten Gefühlen verfolgt. Ich war mir nicht sicher, was die neue räumliche Entfernung für mein soziales Leben und vor allem für die Freundschaft bedeuten würde, die Sylvia und mich seit langem verband.

Seit Jahren schon hatte sich niemand mehr um diesen Garten gekümmert. Vor uns lag ein struppiges Feld aus Trockengräsern, Meldepflanzen und Brennnesseln, umgeben von dicht aneinandergedrängten, meterhohen Thujen. In der Mitte ragten drei große Kiefern in den Himmel, zwischendrin ein paar dürre Kirschlorbeer- und Rhododendronbüsche, mit sperrigen Ästen und spärlichen Blättern. Nur einige überraschend trockenresistente purpurne Kronen-Lichtnelken, etwas rosa Storchschnabel und orange-gelb leuchtende Sonnenaugenpflanzen konnten sich noch behaupten. Kurzentschlossen fragte ich Sylvia, ob ich dabei helfen dürfe, den Garten neu zu gestalten. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum sich das richtig anfühlte. Es hatte damit zu tun, dass ich mir von der Tätigkeit in der Natur, der Arbeit mit den Pflanzen, so etwas wie Erdung erhoffte. Vielleicht hatte ein Teil von mir den Eindruck, dass der desaströse Zustand des Gartens dem meines Lebens glich. Desaströs trotz aller Momente der Schönheit. In den vorangegangenen Monaten hatte sich in mir immer mehr das Gefühl verfestigt, dass ich etwas falsch gemacht hatte, dass ich in jungen Jahren einem verträumten Missverständnis erlegen war, was das Erwachsenenleben betraf, und dass sich die Auswirkungen dieses Missverständnisses erst jetzt wirklich zeigten.

Ich habe nie die bewusste Entscheidung getroffen, allein zu leben. Im Gegenteil, ich bin die längste Zeit davon ausgegangen, dass ich mit jemandem mein Leben teilen und zusammen alt werden würde. Ich habe früher eigentlich immer Beziehungen geführt, kürzere, längere und sehr viel längere, oft gingen sie ineinander über. Mit zweien meiner Partner habe ich zusammengewohnt und mit einem über Jahre hinweg eine gemeinsame Zukunft geplant. Die Wochen, in denen ich in jener Lebensphase allein war, fühlten sich oft wie eine Ewigkeit an, eine Ewigkeit, die ich mit Affären und One-Night-Stands füllte, mit romantischen Obsessionen, an die ich bis heute nur noch unwillig zurückdenke. Doch irgendwann war all das vorbei. Erst vergingen Monate, dann Jahre, in denen ich keine Beziehungen führte und in denen schließlich auch die Affären seltener wurden. Hatte ich lange Zeit nicht allein sein können, schien ich das Alleinsein jetzt zu suchen.

Wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber sprach, erklärte ich, es liege daran, dass ich früher einfach jünger, unvoreingenommener und risikofreudiger gewesen sei. Manchmal sagte ich, dass sich die schwule Welt des Liebens und Begehrens durch eine gewisse Gnadenlosigkeit auszeichne, die ab einem bestimmten Alter dafür sorge, dass man unsichtbar bleibe. Im Stillen fragte ich mich, ob ich psychisch nicht zu vorbelastet war, um wieder eine Beziehung zu führen, ob ich dafür überhaupt Platz in meinem Leben hatte, einem Leben, in dem ich viel arbeiten musste, um mich über Wasser zu halten, und viel Zeit für das Schreiben brauchte, mein eigentliches Projekt.

All das stimmte und ließ als Erklärung doch zu wünschen übrig. Denn an manchen Tagen glaubte ich zu ahnen, dass ich auch allein lebte, weil mir so etwas wie eine essentielle Zuversicht fehlte. Ich hatte ganz grundsätzlich nicht den Eindruck, dass vor mir eine gute, eine vielversprechende Zukunft läge, eine Zukunft, die es sich zu teilen lohnte. Diese Hilflosigkeit betraf bei weitem nicht nur mein privates Leben. Die Folgen unüberbrückbarer wirtschaftlicher Ungleichheit, der wachsende Einfluss autokratischer Regime, der mit hoher Sicherheit nicht mehr aufhaltbare Klimawandel — der Menschheit schien der Wille abhandengekommen zu sein, der Katastrophe, die sie erwartete, etwas entgegenzusetzen. Stattdessen gab sie sich ihr mit einem seltsam genussvollen Fatalismus hin. Jeder Dürresommer, jeder tropische Wirbelsturm, der ganze Landstriche und Inselstaaten zerstörte, jede Prognose über Hungersnöte, Fluchtbewegungen und in der Folge zusammenbrechende politische Systeme, jede Nachricht über die Untätigkeit der Regierungen der Welt machte mich noch hoffnungsloser. Immer wenn ich von den überraschenden Erfolgen politischer Desinformationskampagnen las, von Warnungen vor Cyber- und Bioterrorismus, vor neuen Viren und globalen Epidemien, die uns unvorbereitet treffen würden, verstärkte sich dieses Gefühl der Ausweglosigkeit.

Vielleicht ließ sich das, was ich empfand, am besten als eine »moral injury« beschreiben. Der Begriff stammt aus Studien über posttraumatische Störungen von Kriegsreporterinnen und -reportern und beschreibt eine Verletzung des inneren Realitätsverständnisses, die entsteht, wenn man grauenhafte Ereignisse miterleben muss, aber nicht eingreifen kann.1 Auch wenn unser Leben natürlich nicht mit dem jener Menschen vergleichbar ist, die aus Kriegen berichten, zeichnet es sich durch ein ähnliches Dilemma aus. Wir verfolgen das Grauen, das in der Welt geschieht und sind dabei weitgehend zu Tatenlosigkeit verdammt. Lange schon erschien es mir kaum möglich, das nicht als einen schmerzhaften Angriff auf meinen moralischen Kompass zu erfahren, auf mein Verständnis von mir und der Welt.

Ich liebe Gärten. Schon als kleines Kind habe ich meine Mutter, eine passionierte Gärtnerin, nach Pflanzennamen gefragt und selbstvergessen zwischen großen Obstbäumen und fedrigen Spargelpflanzen gespielt. Seit vielen Jahren fahre ich regelmäßig nach Bornim bei Potsdam, um mir den wunderschönen Garten des Staudenzüchters Karl Foerster anzuschauen. In Versailles kann ich stundenlang durch Jean-Baptiste de la Quintinies potager du roi spazieren. Sissinghurst Castle, der Landsitz und weitschweifige, nach Farbfamilien aufgeteilte Garten von Vita Sackville-West, raubt mir immer wieder den Atem. In den vergangenen Jahren hatte mich vor allem die Arbeit des niederländischen Gartendesigners Piet Oudolf fasziniert. Seine Gärten sind von einer wilden Schönheit. Sie gleichen rhythmischen Meeren aus Präriepflanzen, heimischen Stauden und Gräsern, in denen immer etwas blüht und die aufgrund der aparten Formen einiger Pflanzen selbst im Winter einladend wirken.

Oudolfs Gärten sprachen mich auf eine Weise an, die schwer in Worte zu fassen war. Sie stillten nicht nur mein Bedürfnis nach Rückzug, sie gaben mir auch das Gefühl, dass man den Widrigkeiten unserer Gegenwart etwas entgegensetzen konnte. Sie zeigten eine Möglichkeit auf, die Welt im Kleinen etwas schöner zu machen und wenigstens auf einer Parzelle Land die Grundlagen für eine bessere Zukunft zu legen. Die Möglichkeit, mit und in der Welt zu leben, mit der wir hadern.

Angeregt von Oudolf und seiner Gartenphilosophie schlug ich Sylvia und Heiko vor, das Grundstück um ihr Haus großflächiger umzugestalten. Ich besorgte mir seine Bücher und arbeitete sie systematisch durch. Das Ziel war ein ökologisch nachhaltiger Garten, der von Jahr zu Jahr weniger Arbeit bereiten würde, da die Pflanzen so gut aufeinander und auf ihren Standort abgestimmt sind, dass sie eine Art Mini-Ökosystem bilden. Ein Garten, der auch in heißen Sommern nur ein Minimum an Bewässerung benötigte.

Nach und nach machten wir uns ans Werk. Ich hatte einen Schlüssel zum Haus. Immer wenn es nötig war oder auch nur wenn es mir nicht so gut ging, setzte ich mich in den Regionalzug und fuhr an den Liepnitzsee. Wenn ich dort war, stand ich manchmal schon in aller Frühe auf, machte mir einen Kaffee und ging nach draußen. Die Arbeit mit den Händen wurde von einer Art geistigen Arbeit begleitet, das Bestellen des gärtnerischen Raums von einer Ausweitung meines mentalen Raums. Oder zumindest fühlte es sich so an.2

Ich musste in jenem Herbst oft an Jean-François Lyotards berühmte These vom »Ende der großen Erzählungen« denken. Lyotard hatte sie schon Ende der Siebzigerjahre in seinem Buch Das postmoderne Wissen aufgestellt. Mit dem »Ende der großen Erzählungen« meinte er keine literarischen Erzählformen, sondern beschrieb einen grundlegenden Glaubwürdigkeitsverlust, unter dem unsere Gesellschaft leidet. Die »Erzählungen«, die er dabei im Auge hatte, waren die Politik und die Philosophie. Seiner Ansicht nach konnte keiner dieser beiden Bereiche noch so etwas wie eine verbindliche »Rationalität« für sich beanspruchen.3

Ich hatte den Eindruck, dass wir erst jetzt erlebten, was das Ende dieser großen Erzählungen im realen Leben bedeutete, dass wir es seit einigen Jahren geradezu in Echtzeit verfolgen konnten. Es schlug sich in Entwicklungen nieder, von denen einige begrüßenswert und andere äußerst bedrohlich waren: dem Ende von patriarchaler Selbstverständlichkeit und starren Auffassungen von Geschlecht etwa. Aber auch dem Ende einer kollektiven Verantwortung, eines an wissenschaftlichen Maßgaben geschulten gesellschaftlichen Handelns, dem Verlust des gemeinschaftlichen Glaubens an die Demokratie.

Für Lyotard stellte das Ende der großen Erzählungen auch jenes »autonome Subjekt« infrage, das sich auf selbstverständliche Gewissheiten berufen kann und im Rückgriff auf von allen geteilten Wahrheiten zu sagen weiß, was richtig und was falsch sei. Stattdessen sah er auf sich zurückgeworfene Individuen entstehen, die zwischen vielen »kleinen Erzählungen« ihren eigenen Weg finden müssen. Suchende »Ichs«, die dem grundlegenden Wandel der Zeit begegnen, indem sie ein Leben mit verlorenen Gewissheiten und dem Wunsch nach neuen Sicherheiten führen. Ich konnte mich völlig mit der Idee dieser suchenden Ichs identifizieren.

Die wahrscheinlich letzte große Erzählung, die diesen Zeitenwandel überlebt hat, ist die der romantischen Liebe. Zumindest in Ansätzen. Natürlich lassen wir jene »göttliche« oder »natürliche« Ordnung der Geschlechter, deren Teil diese große Erzählung lange war, immer mehr hinter uns. Natürlich hat sich auch das, was wir unter Liebe verstehen, fundamental gewandelt. Soziologinnen wie Eva Illouz haben überzeugend beschrieben, welche Auswirkungen die Kommerzialisierung unserer Gefühle auf sie hat, die Kapitalisierung unserer Körper, die ganze emotionale Aufmerksamkeitsökonomie, die immer nach mehr und Besserem sucht.4 Dennoch hat die Idee der Liebe nur wenig von ihrer Sogkraft verloren. Immer noch steht sie im Fokus unserer kollektiven Fantasien und hat einen festen Platz in unserem persönlichen Erwartungshorizont. Immer noch ist sie das, was sich die meisten Menschen wünschen, das, worauf sie hoffen, ist der vielleicht wesentlichste Bestandteil dessen, was sie unter Glück verstehen. Für die meisten von uns fühlt sich ein Leben ohne die Intimität der Liebe nicht vollständig, nicht erfüllt an, wie ein Leben, dem etwas fehlt.

Unser Unglücklichsein wird heute häufig als ein individuelles Scheitern definiert, obwohl es durchaus eine adäquate Reaktion auf die Welt und unsere Gesellschaft sein kann. Auch das Fehlen einer Liebesbeziehung wird in der Regel als solch ein persönliches Scheitern wahrgenommen, als eine Folge mangelnder Attraktivität, mangelnden wirtschaftlichen Erfolgs, mangelnder psychischer Fitness. Diese in der Luft liegenden Annahmen schlagen einem überall entgegen, wenn man allein lebt, nicht zuletzt in den Gesichtern anderer Menschen, in ihrem Mitleid, ihrer Scham oder ihrer heimlichen Freude, dass es ihnen selbst besser geht.

Vielleicht ist diese Wahrnehmung auch ein Grund dafür, dass wir immer noch viel zu wenig über den Alltag und die psychische Verfassung alleinlebender Menschen wissen. Wie die Psychotherapeutin Julia Samuel in ihrem Buch This Too Shall Pass darstellt, lag der Schwerpunkt psychologischer Forschungen bislang schlicht auf Partnerschaften, auf dem Leben zu zweit. Es wurde kaum untersucht, wie Menschen ein Leben allein bestreiten, was erstaunlich ist.5 Schließlich ist man dieser Tage mehr denn je dazu angehalten, sich selbst zum Zentrum der eigenen Lebensplanung zu machen. »Individuelle Autonomie« und »Selbstverwirklichung« sind zu kollektiven Idealen geworden.6 Die Bandbreite unterschiedlicher Lebensentwürfe ist so viel größer, traditionelle familiäre Bindungen haben sich gelockert. Ehen und klassische Liebesbeziehungen sind oft kürzer und unbeständiger als früher. Mehr Menschen leben heute allein als je zuvor.7 Menschen wie ich. Viele von uns haben keine Partner oder Partnerinnen gefunden, haben keine Familie gegründet, auch wenn wir dies ursprünglich wollten. Viele von uns haben sich freiwillig oder unfreiwillig von der großen Erzählung der Liebe verabschiedet, obwohl wir vielleicht immer noch an sie glauben.

Ob wir in Beziehungen leben oder nicht, wir alle haben ein Bedürfnis nach Nähe, das wir stillen müssen. Ohne dass ich es in Worte fassen konnte, fühlte ich mich, wenn ich bei Sylvia und ihrer Familie am Liepnitzsee war, nicht so sehr auf mich und mein Leben allein zurückgeworfen. Anders, als ich es nach ihrem Umzug befürchtet hatte, verbrachten wir viel Zeit zusammen. An den Wochenenden, wenn wir uns den größeren Aufgaben im Garten widmeten, saßen wir abends auf eine schöne Weise erschöpft um ein Feuer oder zogen uns in die große Küche zurück, kochten, redeten, versuchten Lilith davon zu überzeugen, auch mal Gemüse zu essen, und spielten mit ihr Karten. Um die inneren Wogen zu glätten, hilft es, sich in die Gesellschaft von Menschen zu begeben, die man gut kennt und denen man vertraut.8

In gewissem Sinne stellte die Arbeit am Garten ein weiteres Kapitel der Freundschaft zwischen Sylvia und mir dar, die Fortsetzung einer langen Geschichte, an der wir gemeinsam schrieben, einer Geschichte mit Höhen und Tiefen, intensiven Phasen und Neuanfängen. Ich kenne Sylvia, seit ich zwölf bin. Wir haben zusammen für Physik- und Geschichtsklausuren gelernt, sind an den See oder zum Ausgehen in die nächstgrößere Kleinstadt gefahren. Sie war der erste Mensch, dem ich erzählt habe, dass ich schwul bin. Mit neunzehn reisten wir, mit einer Campingausrüstung auf dem Rücken, sechs Wochen lang durch Italien, rauchten Joints an den Stränden Kalabriens, bekamen stundenlange Lachanfälle und flirteten beide mit einem Cellisten, der uns ein Privatkonzert im von Orangen- und Zitronenbäumen umringten Haus seiner Eltern gab. Wir haben unsere erste eigene Wohnung in Berlin geteilt. Nachdem ich nach New York gezogen war, wohnte ich bei ihr in Kreuzberg, wenn ich zu Besuch nach Deutschland kam. Ein paar Tage nachdem Lilith auf die Welt gekommen war, durfte ich sie auf dem Arm halten, und etwas später ihr Pate werden.

Sylvia gehörte zu den wenigen Menschen, die nicht nur wussten, wer ich bin, sondern auch, wer ich vor zwei Jahren oder vor zwei Jahrzehnten war. Wir verändern uns, verändern uns die ganze Zeit. Und wir vergessen, vergessen, auch wenn wir es nicht wollen, wer wir einmal waren. Wir brauchen Menschen, die uns genau davor bewahren.

Wenn man allein lebt, sind es oft Freundschaften, solche wie die zu Sylvia, die das Zentrum des Lebens bilden. Die Beziehungen zu vielen meiner Freundinnen und Freunde haben länger gehalten als meine längsten Partnerschaften. Sie sind die Quelle meiner größten Konflikte und meines größten Glücks. Manche Freundschaften beruhen auf gemeinsamen Interessen, auf geteilten Abonnements für die Berliner Philharmoniker oder die Staatsoper, auf dem Austausch von Lektüre- und Ausstellungstipps. Mit einigen Freundinnen und Freunden verreise ich, mit anderen begehe ich Feiertage und führe eine fast familiäre Beziehung. Mit manchen bin ich schon so lange befreundet, dass wir nur betreten lachen, wenn Leute uns fragen, seit wann wir uns kennen, andere Freundschaften sind jüngeren Datums. Meine älteste Freundin ist über siebzig, meine jüngste Mitte zwanzig. Es sind Freundschaften, die mein Leben strukturieren. Es sind Freundinnen und Freunde, mit denen ich es teile.

Es wird so viel über die große Erzählung der romantischen Liebe geschrieben, es werden so viele Filme über sie gedreht und so viele theoretische Erklärungsgebäude für sie errichtet, dass wir andere Erzählungen von Nähe und Intimität häufig außer Acht lassen oder ihnen nicht jene Bedeutung beimessen, die ihnen zusteht. Selbst wenn sich keine dauerhafte Liebesbeziehung einstellt, selbst wenn wir keine Familien gründen, selbst wenn wir allein durchs Leben gehen: Fast immer führen wir Freundschaften. Und für viele von uns gehören sie, wie die Philosophin Marilyn Friedman unterstreicht, zu den unumstrittensten, beständigsten und befriedigendsten aller engen persönlichen Bindungen.9

Freundschaften sind die einzigen Beziehungen, die gänzlich auf Freiwilligkeit beruhen, auf dem gegenseitigen Einverständnis zweier Menschen, sich zu unterschiedlichen Graden auszutauschen, Zeit miteinander zu verbringen und füreinander da zu sein. Man wird nicht in sie hineingeboren wie in familiäre Beziehungen mit ihren Ritualen und Pflichten. Für gewöhnlich sind sie auch nicht mit den auf Exklusivität ausgelegten Regeln von Liebesbeziehungen verbunden, nicht mit ihrer Agenda des Begehrens. Wir wählen unsere Freunde und Freundinnen danach aus, wer sie sind, und werden umgekehrt auch genau danach von ihnen ausgewählt.

Oft kommt heutigen freundschaftlichen Beziehungen sogar eine andere Dringlichkeit als Liebesbeziehungen zu. Darauf ist die Soziologin Sasha Roseneil in ihren Forschungen gestoßen. Freundschaften, schreibt sie, gehören dieser Tage zu unseren »Praktiken der Selbstreparatur«. Sie können dabei helfen, »die Wunden des Selbst zu heilen« und »seelischen Nöten, Enttäuschungen, psychischem Leid und Verlusten« zu begegnen. Sie können dafür sorgen, dass seelische Einbrüche und gescheiterte Beziehungen nicht unser ganzes Gefühlsleben bestimmen.10

Dennoch ist das, worüber wir reden, wenn wir über Freundschaft reden, für jeden und jede von uns etwas anderes. Tatsächlich ist es immer wieder überraschend, wie vielfältig die Beziehungsformen sind, die wir als Freundschaften bezeichnen.11 Neueren soziologischen Forschungen zufolge sind sie nicht als eine Beziehungsart, sondern als eine »Familie abstrakter Beziehungsformen« zu verstehen, als ein »Geflecht graduell miteinander verwandter Sozialformen«.12 Ihr Spektrum kann von kurzlebigen Bekanntschaften bis zu langjährigen intimen Beziehungen reichen. Es gibt Menschen mit großen und solche mit kleinen Freundeskreisen. Während manche Leute ihr Leben mit vorwiegend intensiven Freundschaften ausfüllen und eine deutliche Unterscheidung zwischen »echten Freundinnen und Freunden« und Bekannten treffen, mischen andere alle Arten der Freundschaft und versuchen, diese je nach Bedürfnis »auszubalancieren«. Einige Menschen verlassen sich langfristig auf ihre Freundinnen und Freunde, andere tauschen in jeder neuen Lebensphase ihren Freundeskreis aus.13Das Geheimnis der Freundschaft liegt darin, dass sie eine so vielfältige Beziehungsform ist, eine Beziehungsform, die so viel umfasst.

Vielleicht messen wir Freundschaften im Vergleich zu familiären und romantischen Beziehungen auch deshalb weniger Bedeutung bei, weil es so schwierig ist, sie klar zu bestimmen. Nur die Liebe kann eine große Erzählung für sich beanspruchen. Freundschaften gehen mit kleinen Erzählungen einher, mit unzähligen kleinen Erzählungen, die nur ungern vorgefertigten Mustern folgen.

Ich habe nie davon geträumt, allein zu sein. Ich habe nie davon geträumt, dass Freundschaften, nicht Partnerschaft und Familie die für mich wichtigste Sphäre der Nähe darstellen. Dennoch mag ich mein Leben, mag die vielen Menschen, die mir nahestehen, mag meine Wohnung, meine von Pflanzen überbordende Terrasse, mag die Zeit, die ich dafür habe, zu verreisen, Essen zu geben oder stundenlang spazieren zu gehen. Mag, dass es Raum für Projekte wie diesen Garten am Liepnitzsee gibt. Auch ohne eine Liebesbeziehung fühlt sich mein Leben oft erfüllt an. Und doch, trotz allem, bleibt eine Leerstelle, ein Rest Sehnsucht. Manchmal, für einen kurzen Moment, wünsche ich mir, ich hätte einen Partner, jemanden, mit dem ich entspannte Wochenenden verbringe, der morgens neben mir aufwacht und mich abends fragt, wie mein Tag war, jemanden, dem ich sagen kann, wann ich wieder zuhause bin, jemanden, der mich in den Arm nimmt, wenn ich traurig werde. Ich frage mich oft, ob ich nicht grundsätzlich etwas vermisse, ohne mir das einzugestehen. Ob ich so gut gelernt habe, allein zu leben, dass mir meine Einsamkeit nicht mehr auffällt. Ob die fragile Balance meines Lebens auf einer Verdrängung von Sehnsüchten, auf der Verdrängung eines Begehren beruht, die mir nicht bewusst ist.

In Bezugnahme auf Joan Didions berühmten Satz: »Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben«, schreibt die Essayistin Maggie Nelson, dass diese Geschichten »uns vielleicht befähigen zu leben, uns aber gleichzeitig auch gefangen halten«. »In ihrem Wettlauf darum, im Sinnlosen einen Sinn zu finden«, so Nelson, »verzerren sie, sie lassen aus, verschlüsseln, tadeln, verherrlichen, begrenzen, verraten, mythologisieren.«14 Ich bin mir nicht sicher, wie recht sie hat. Aber ich glaube daran, dass wir jene Geschichten, die wir uns selbst erzählen, immer wieder daraufhin überprüfen müssen, ob sie uns noch passen. Dass wir sie manchmal ablegen müssen, um sie neu und wieder anders erzählen zu können.

Was sich bei all den Erklärungen für mein Alleinsein falsch anfühlte, war jene durchgängige Annahme meiner eigenen Passivität. Immer wieder stellte ich es so dar, als wäre mir etwas »zugestoßen«. Doch könnte es nicht auch sein, dass ich nach diesem Leben allein gesucht hatte? Oder wenigstens ein Teil von mir, ein Teil, den ich mir nicht gerne anschaue? Jener Teil, der Angst vor den Verletzungen hatte, die mit Beziehungen unweigerlich einhergehen, der die langen Depressionen vermeiden wollte, die nach ihrem möglichen Ende eintreten und die notwendigen Kompromisse, die Reibungen des Alltags nicht aushalten konnte. Jener Teil also, der nicht viele Menschen nah an sich heranließ. Vielleicht lebte ich allein, weil ich allein leben wollte.

Aber kann man allein, ohne eine romantische Beziehung, wirklich ein gutes Leben führen? Lässt sich unser Bedürfnis nach Nähe durch Freundschaften stillen? Wie tragfähig kann solch ein Lebensmodell sein? Und wie geht man damit um, wenn irgendwann die meisten Freundinnen und Freunde Partnerinnen oder Partner finden und man das Gefühl hat, auch mit dem Alleinsein allein zu sein? Wie lernt man, mit anderen Worten, mit seinem Alleinsein zu leben, ohne dass es weh tut, ohne sich anzulügen? Das waren Fragen, auf die ich keine Antwort wusste.

Wir setzten die Gartenarbeit bis zum Anbruch des Winters fort. Wir rodeten die Thujen, legten große Flächen des Grundstücks wieder frei und teilten es in Gras- und Blumenflächen und in Nischen für Hochbeete und Obstbäume auf. Wir besserten den Boden auf, setzten duftenden Weißdorn, Fliederbüsche, Weygelien, Felsenbirnen, rotblättrigen Holunder, Blutpflaumenbäume und altmodischen Gartenjasmin an die Grundstücksgrenze. Wir steckten unzählige Blumenzwiebeln in die Erde, Wildtulpen, Dichternarzissen, Puschkinien, Schneeglöckchen, Krokusse und Winterlinge, und pflanzten Nieswurze und Lenzrosen, kaukasische Vergissmeinnicht, Gräser, Farne, wilden Fenchel, wuchsfreudige Perowskien, schattenliebende Astilben und viele andere robuste Staudenpflanzen.

Es fühlte sich gut an, diese Anstrengungen zu unternehmen. Menschen, meint der Kulturwissenschaftler Robert Harrison in seinem Buch Gärten, seien nicht dazu geschaffen, auf das Wüten, den Tod und das endlose Leiden ihrer Geschichte zu blicken. Sie erschaffen Gärten, um Zuflucht vor dem Tumult der Zeiten zu finden. Eben weil wir in die Geschichte geworfen sind, so Harrisons These, müssen wir unseren Garten kultivieren. Um heilende Kräfte in uns ausfindig zu machen, um unsere Menschlichkeit zu bewahren.15 Bei der Pflege von Gärten ist es ungewiss, was die Zukunft bringt, wie das Stück Land in ein paar Monaten, Jahren oder Jahrzehnten aussehen wird, ob das, was man pflanzt und sät, gedeihen und blühen wird. Man legt die Grundlagen für etwas, gießt, düngt, jätet, man lernt, mit Rückschlägen zu leben und loszulassen. Das Gärtnern ist nicht nur Ausdruck, sondern auch ein ganz konkreter Akt der Hoffnung.