15,99 €

Mehr erfahren.

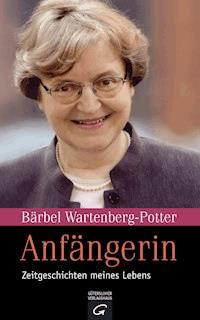

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

„Was willst du mit deinem Leben anfangen?“, fragte sie der Vater.

Sie war viele Jahre für den Ökumenischen Weltrat der Kirchen tätig und hat sich zusammen mit ihrem Mann Philip Potter einen Namen gemacht als ebenso politische wie spirituell orientierte Befreiungstheologin. Sie war die dritte Bischöfin der Evangelischen Kirchen in Deutschland und leitete von 2001 bis 2008 den Sprengel Holstein-Lübeck in der Nordelbischen Landeskirche. Am 16. September 2013 feiert Bärbel Wartenberg-Potter ihren 70. Geburtstag.

Die Stationen ihrer Biografie, die von Apartheid in Südafrika, der weltweiten Ökumene, der amerikanischen Frauenbewegung, karibischen Armenvierteln und deutschem Gemeindeleben, von Erfahrungen im bischöflichen Amt und der Entstehung der Nordkirche sowie der Entdeckung der Theologischen Zoologie erzählen, sind von Glücksmomenten und Schicksalsschlägen gezeichnet, von vielen Veränderungen und Umbrüchen ihres Lebens, nach denen sie immer wieder neu anfängt. Ein Buch, das Mut macht, den Fährnissen des Lebens mit Neugier und Tapferkeit zu begegnen.

- Bärbel Wartenberg-Potter - Die Autobiografie zum 70. Geburtstag

- Eine Lebensgeschichte eingewoben in eine Epoche des Aufbruchs in Kirche, Theologie und Spiritualität

- Die lebensfrohe und ermutigende Geschichte einer lebensstarken Theologin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 400

Ähnliche

Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d.h. zu handeln. Im Sinne von Initiative ...

Hannah Arendt

Für meine Schwestern Christel, Traudel, Heidi und Hannelore und als Fünfte im Bunde, Marie

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

So wie ein Bach ...

In diesem Buch erzähle ich Geschichten aus meinem Leben. Aber nicht immer der Reihe nach, sondern eher »... so wie ein Bach durch Hügel und Laubwälder fließt; mit jedem Felsen, auf den er trifft, und mit jedem Gras bewachsenen, kiesigen Vorsprung, der in seinen Weg ragt, verändert sich sein Lauf; ... ein Bach, der nicht eine Minute lang gerade verläuft, der aber läuft ... und am Ende seines Kreislaufs nur einen Meter weit von dem Bett entfernt fließt, das er eine Stunde zuvor durchlaufen hat; immer aber läuft er ...« (Mark Twain)

So ist es mit diesem Buch. Die Geschichten sind recht eigenwillig in meiner Erinnerung aufgetaucht, haben sich oft überraschend miteinander verbunden nach der Logik meines Lebens, nicht immer nach seiner Chronologie.

Ein Freund behauptet, die Sprache der Hoffnung sei nicht das Argument, sondern das Erzählen. Ich habe immer gerne erzählt. Also erzähle ich, was ich über das Leben herausgefunden habe. Mit einiger Entdeckerinnenfreude! Als ob ich es erfunden hätte! Daraus ist ein Buch meiner Begeisterungen entstanden. Aber das Traurige und die Niederlagen fehlen deshalb nicht, ebenso wenig wie die Theologie, die Kirchenpolitik und die Zeitgeschichte.

Geschrieben habe ich es mitten in den häuslichen Erfordernissen der Begleitung meines fast 92jährigen Mannes, Philip Potter, des ehemaligen Generalsekretärs des Weltkirchenrates. Ohne seine lebensfrohe Gegenwart wäre das Buch nicht entstanden.

Aber dann habe ich mich auch in die Stille Mecklenburgs zurückgezogen, in das gastfreundliche Gutshaus-Hotel Parin, wo mich liebevolle Menschen versorgen und mir die Köstlichkeiten der vegetarischen Küche auftischen. Ich blicke in die uralten Bäume, die ihre Äste in den eisigen Winterwind strecken. Der nächtliche Sternenhimmel lässt viel Raum für die Erinnerungen. Zuhause hält derweil Frau Rita Göbel mit tüchtiger Hand unser Haus in Ordnung und hilft meinem Mann. Die Freundinnen Dorle Dilschneider und Angelika Schmidt-Biesalski ermöglichten mir durch klugen und praktischen Rat, Jörn Halbe, Georg Pfäfflin und Antje Vollmer durch ideenreiches Mitlesen dieses Buch in Form zu bringen. Viele andere Menschen haben das Ihre beigetragen, damit ich den richtigen Ton fand. Danke von Herzen an alle! Es bewahrheitet sich einmal mehr: Der Mensch ist die Medizin des Menschen.

Lübeck, im Mai 2013

Bärbel Wartenberg-Potter

Erstes Kapitel

Was willst du mit deinem Leben anfangen?

Leben an der Grenze

Im Pfälzer Wald, im hintersten Winkel sozusagen, an der deutsch-französischen Grenze liegt das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Dieses Buch beginnt, wie mein Leben, an einer Grenze.

An manchen Wochenenden rief mein Vater den wanderfreudigen Teil der Familie, seine Frau, seine fünf Töchter und die möglichen Schwiegersöhne, die Tanten, die Ferienkinder und besuchsfreudige Verwandte zusammen, um »in den Wald zu gehen«.

Der Wald war das unerschöpfliche Reservoir von Entdeckungen in meinem Kinderleben. Die Familie wanderte oft durch die herrlichen Buchen- und Mischwälder. Wir schöpften mit der Hand Wasser aus den Quellen, die aus dem weichen Sandstein sprudelten und liefen an kleinen Weihern voller Entengrütze vorüber. Irgendwann überquerten wir die Grenze, hinauf zu den elsässischen Burgen, dem Wasigenstein, dem Fleckenstein, den Windsteinen. Manchmal stand da ein alter Grenzstein am Weg, Moos bewachsen, ein großes B auf der einen Seite – die Pfalz gehörte einmal zu Bayern – ein F auf der anderen. Dann machten wir einen übermütigen Sprung von einer Seite auf die andere und riefen: »Jetzt sind wir in Frankreich. Bonjour Babette.«

Frankreich, das war Ausland und noch vor wenigen Jahren Feindesland gewesen. Mein Vater zeigte uns die Stellen, die er als Meldegänger des Zweiten Weltkrieges abgelaufen war. Die Familie hatte aus dem Heimatdorf wegziehen müssen, weil unsere Schuhfabrik zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Schussfeld des strategisch wichtigen »Westwalls« stand, den Hitler hatte bauen lassen, das Bollwerk gegen Frankreich. Die Schuhfabrik wurde abgerissen. Nach dem Krieg sind wir zurückgekommen und mein Vater hat die Fabrik wieder aufgebaut. Ich bin in einem Geschäftshaushalt groß geworden.

Im Wald begegneten wir manchmal deutschen Zöllnern mit Schäferhunden. Die kannten uns. Aber die französische Grenzpolizei forderte streng unsere Ausweise. Es war ja verboten, über die grüne Grenze zu gehen.

Es kam auch vor, dass sich im Dunkel der Nacht fremde Männer über diese Grenze schlichen, um illegal in die französische Fremdenlegion zu gelangen. Wenn uns einer von ihnen in der Dämmerung begegnete, bekam ich es mit der Angst zu tun. Fremdenlegion, das war eine tödliche Angelegenheit. In der Fremdenlegion wurden die Männer oft an den gefährlichsten Stellen eingesetzt, in Algerien, in Indochina. »Sie sind Kanonenfutter«, sagte mein Vater, »da geht einer nur hin, wenn er etwas auf dem Kerbholz hat oder – ein dummer Junge ist«.

Vom Truppenübungsplatz in der Garnisonsstadt Bitsch hörten wir oft das dumpfe Donnern der französischen Kanonen. Irgendwann in den 1960er Jahren haben dann auch noch die Amerikaner ihre Raketen in unserem schönen Wald gelagert und unsere Wanderwege versperrt. Deutsche Starfighter und französische Mirage-Flugzeuge flogen mit ohrenbetäubendem Lärm im Tiefflug über uns hinweg. Der Kriegsgott hatte anscheinend sein Lager an unserer Grenze aufgeschlagen. Unsere Idylle war keine. Beim Wandern wurden wichtige Dinge besprochen. Mein Vater sprach mit mir oft über Fragen des Lebens. Er war es, der meine intellektuelle Neugier geweckt hat. Einmal fragte er mich, als ich vor dem Abitur stand: »Was willst Du jetzt mit Deinem Leben anfangen?« Ich musste mich entscheiden, ob ich, als erste in der Familie, studieren wollte. Etwas als Erste anfangen? Das war nicht leicht. Aber ich habe den Schritt gewagt, bin von der Familie weg gezogen und habe in Heidelberg mit dem Studium begonnen.

Die Schlagbäume an der deutsch-französischen Grenze sind später gefallen. Jetzt konnten wir mühelos hin- und herfahren, ohne Grenzkontrollen. Wir gingen ins Elsass zum Wandern, zum »Französisch-Essen« und um das schöne Straßburg zu besuchen.

Heute verbringe ich meine Ferien in einem Dorf auf der elsässischen Seite der Grenze, nur zehn Kilometer Luftlinie von meinem Heimatort entfernt, in einem alten Haus mit ausgetretenen Treppen, rußgeschwärzten Balken und knorrigen Apfelbäumen im Garten. Über das Schilf im Tal fliegen die Vogelschwärme. Tiefster Friede. Früher hatten das deutsche und das französische Dorf sogar einen gemeinsamen Friedhof.

Im Elsass bin ich heimisch, unter den bunten Sandsteinfelsen und im Frieden mit den Leuten, die Elsässisch und Französisch sprechen. Die alte Feindschaft hat sich einfach aufgelöst. Hie und da gibt es noch ein paar alte Ressentiments auf beiden Seiten.

Auf der elsässischen Seite ist nicht alles so begradigt wie auf der deutschen. Das passt zu meinem karibischen Mann und mir, einem schwarz-weißen Ehepaar mit großem Altersunterschied. Mein Mann spricht auch Französisch. Es ist eine seiner Muttersprachen. Dank der Überseeprovinzen gehören Menschen anderer Hautfarbe für die Franzosen zum Alltag.

Wir gehen oft »hin und her«. Meine Schwestern leben noch auf der deutschen Seite. Wir fahren über die Grenze, die es in der neuen europäischen Zeit fast nicht mehr gibt. Die Amerikaner sind inzwischen mit ihren Raketen wieder abgezogen. Der Kalte Krieg ist vorbei. Der Wald gehört wieder uns.

Was ist aus der Grenze geworden? »Die Grenze ist der eigentlich fruchtbare Ort der Erkenntnis«, sagt der Theologe Paul Tillich. Seit ich als Kind die Grenze überschritten habe, ist sie Teil meines Lebensverständnisses geworden. Ich bin über viele Grenzen gegangen in meinem Leben und habe »fruchtbare Erkenntnisse« gesammelt, auch schmerzliche und im wahrsten Sinne »grenzwertige«. Es wurde zur Herausforderung, Grenzen zu überwinden, sie aber auch manchmal zu akzeptieren! Denn sie können vor dem Sog der Grenzenlosigkeit schützen. Tillich sagt: »Das Dasein auf der Grenze, die Grenzsituation ist voller Spannung und Bewegung. Sie ist in Wirklichkeit kein Stehen, sondern ein Überschreiten und Zurückkehren, ein Wieder-Zurückkehren und Wieder-Überschreiten, ein Hin und Her ...«

Manche Menschen stehen vor einer Grenze und haben Angst, sie zu überschreiten. Das war bei mir selten der Fall. Da überwogen meist die Neugier und Entdeckerinnen-Freude. Etwas Neues fängt an! Nach der Grenze trete ich ins Neuland. Da kann man und besonders auch frau etwas Neues anfangen. Eine neue Spur legen. Da sind noch keine Fußstapfen, in die ich treten muss. Glück des Anfangs!

Ich hatte immer Lust auf das Neuland. Besonders wenn ich sah: Es muss etwas getan werden. Ich war oft empört über die Zustände in der Welt. Ich wollte nicht nur reden – obwohl ich das auch gerne tue – sondern etwas tun. Meine Phantasie für eine bessere Welt einsetzen. Gelegenheiten beim Schopf packen. Später lernte ich auch, für eine Idee eine Struktur zu schaffen, damit sie Bestand hat und weiterlebt.

Aber jedem Anfang wohnt nicht nur ein Zauber inne, sondern auch die Möglichkeit, auf die Nase zu fallen. Man kennt sich noch nicht aus. Macht Fehler. Schätzt Situationen falsch ein. Misst mit den alten Maßstäben. Schafft Missverständnisse. Scheitert. Verletzt andere. Ich bin in manches Fettnäpfchen getreten – wir Pfälzerinnen sind, so sagte man mir schon in der Schule, auch gerne etwas vorlaut.

Wie ein roter Faden ziehen sich diese Fragen durch mein Leben: Was kommt hinter der Grenze? Was kann ich im Neuland anfangen?

Zweites Kapitel

Ein Wanderzirkus Gottes

Anfänge meiner Berufstätigkeit. Aktion Missio

Im Sommer 2008 wurde ich im Lübecker Dom – begleitet von vielen Weggefährtinnen und -gefährten aus der nahen und weltweiten Ökumene, aus der leiblichen und spirituellen Familie – mit viel Singen und Reden in den Ruhestand verabschiedet.

Sieben Jahre zuvor hatte ich bei meiner Einführung ins Amt der Bischöfin gesagt: »Ich möchte Gottesdienste feiern, in die ich auch selbst gerne gehe«. Beim Abschied nun war dieser Wunsch mehr als erfüllt. Festliche Musik erklang in diesen Abschiedsstunden, neue Lieder wurden gesungen, sogar auf Plattdeutsch: »Gott is bi di. Wes man nich bang«. »Gott ist bei dir, hab’ keine Angst.« Eine Freundin aus Dänemark sang mit zartester Stimme den Prolog des Johannesevangeliums auf Dänisch. Eine deutsch-amerikanische Schwester im Dreiklang mit mir und der Gemeinde ein glanzvolles Taizé-Lied. Der Domchor füllte das Kirchenschiff mit großem Ton. Ruhige Saxophontöne zogen durch das helle Kirchenschiff und dazu tanzte eine junge Frau ausdrucksstark das Thema meiner Predigt: »Das große Genug«. Die Geschichte vom Manna in der Wüste. Gott hatte dem wandernden Volk Israel in der Wüste das Manna geschickt, Speise genug für jeweils einen Tag.

Das Abendmahl wurde zum Abschieds-Mahl. Die Liturgie sprach von dem, was damit schon immer gemeint ist, jetzt aber in einer für heutige Menschen verständlichen Sprache.

Da stand ich am Altar in der Mitte des Kirchenschiffes, umgeben von mir besonders nahen Menschen aus Nordelbien und der zukünftigen Nordkirche. Zusammen mit vielen teilte ich das Abendmahl aus. Neben mir stand der schwer versehrte Bruder aus Südafrika, Father Michael Lapsley. Er hielt den Brotteller mit zwei Eisenhaken. Seine Hände hatte er bei einem ihm geltenden Bombenanschlag verloren.

Der Dom rauschte und durch das strahlende Fenster des Westwerks fiel jenes mystische, unvergleichliche Licht, das mich so oft erfüllt, getröstet und gestärkt hatte. Jetzt war das Ende meiner bischöflichen Zeit gekommen.

Und doch weniger Ende als noch einmal ein Anfang.

Es sollte weitergehen nach den so reich erfüllten Jahren im bischöflichen Amt. Aber langsamer. Ich war 65 Jahre alt. Ich hatte fast ohne Unterbrechung seit 1970 an verschiedensten Stellen »im Weinberg Gottes« gearbeitet. Zuweilen hatte mir das Ende meines Berufslebens schon vorgeschwebt, als ich im September 2000 unerwartet ins bischöfliche Amt gewählt wurde, nach Maria Jepsen und Margot Käßmann als dritte Frau in Deutschland. Zusammen mit meinem Mann Philip Potter, dem »großen, alten Mann der Ökumene«, sollte es nun im Ruhestand geruhsamer weitergehen. Ich wurde wieder, was ich immer gewesen war: eine Frau, der die Gerechtigkeit Gottes unter den Menschen und die Erneuerung der Kirche am Herzen liegt. Von nun an aber ohne Amtsbefugnisse.

Anfangen also.

Ich bin wohl eher eine Anfängerin als eine geduldige Langstreckenläuferin.

Am Anfang meines Berufslebens stand die Entscheidung, nicht den geebneten Weg als Lehrerin in ein Tübinger Gymnasium zu gehen, sondern Neuland zu betreten. Ich hatte gerade das zweite Staatsexamen für das höhere Lehramt in Deutsch und Religion abgelegt. Der Titel meines Examensarbeit lautete: »Entwicklungshilfe. Ein sozialethisches Thema im Religionsunterricht der gymnasialen Oberstufe«. Es war der Versuch einer Antwort auf die Umbrüche, die wir damals, 1969, durchlebten. Mein bisheriges Weltbild war tief erschüttert: vor allem durch den Vietnamkrieg mit seinen Napalmbomben und dem Entlaubungsmittel »Agent Orange«, mit dem die Amerikaner den Wald entlaubten und die Dörfer Vietnams zerstörten; aber auch durch den Biafrakrieg mit den vielen Hungertoten; durch die Revolutionen in Lateinamerika; das China Mao Tse Tungs. Und durch die Eroberung des Weltalls, als am 21. Juli 1969 die Astronauten der »Apollo Mission« die ersten Schritte auf dem Mond taten. Alles war plötzlich anders geworden. Die Welt war geschrumpft, war ein globales Dorf geworden und – sie ging uns etwas an. Wir waren aufgewacht, erschüttert, empört. Wir, mein zukünftiger Mann Wolfgang und ich hatten miteinander Theologie studiert und waren durch all diese Veränderungen aufgerüttelt.

In der Kurrende der evangelischen Studentengemeinde in Tübingen hatte ich unter den Sängerinnen Hilfe für die Versorgung einer Mitstudentin aus Persien, also Iran gesucht. Sie war an Multipler Sklerose erkrankt. Da hatte Wolfgang sich gemeldet und Frau Mortazi einmal in der Woche im Rollstuhl spazieren gefahren. Sie nahm später freudig in Anspruch, unsere Ehe gestiftet zu haben. Miteinander haben wir dann in der Tübinger Studentengemeinde die »Dritte Welt« entdeckt: Kolonialismus, Rassismus, Verarmung, Ausbeutung. Besonders durch den Kirchentag 1969 in Stuttgart war unser Gerechtigkeitssinn geweckt worden.

Mein Referendariats-Ausbilder, Gerhard Martin in Tübingen, hatte uns ReferendarInnen gefragt, ob jemand Interesse hätte, in einem ökumenischen Team mitzuarbeiten, das Pater Willigis Jäger aus Münsterschwarzach ins Leben gerufen hatte, die »Aktion Missio«. Ja, ich hatte Interesse, das war für mich wie eine Tür ins Freie, eine Möglichkeit, teilzunehmen am Kampf für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Aufzuklären!

Am 4. April 1968 war Martin Luther King, der schwarze amerikanische Bürgerrechtler und Pastor, ermordet worden. »Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können ...«, hatte er gesagt. Es war, als ob auch sein Traum ermordet worden wäre. Im gleichen Jahr hielt der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), auch Weltkirchenrat genannt, mit Sitz in Genf, seine Vierte Vollversammlung in Uppsala in Schweden ab. Der Weltkirchenrat ist eine Organisation, die heute 345 Mitgliedskirchen in allen Teilen der Erde hat, mit etwa 500 Millionen Gläubigen aus den Kirchen der Reformation und der Orthodoxie. Eine Vollversammlung ist die Zusammenkunft von ChristInnen von allen Teilen der Welt. Die römisch-katholische Kirche ist nicht Mitglied, arbeitet aber in der »Faith and Order-Commission« »Glaube und Kirchenverfassung« verbindlich mit.

Bei der Vierten Vollversammlung hätte Martin Luther King sprechen sollen. Der Weltkirchenrat trat damals ganz neu in mein Blickfeld. Zum ersten Mal hörte ich eine Kirchenorganisation über Rassismus und Unterdrückung, über reale Gerechtigkeit und Frieden sprechen. Und wie! Bis dahin war es für mich unvorstellbar gewesen, dass solch radikale Reden auf einer Kirchenversammlung gehalten wurden. Es sprachen der Präsident Sambias, Kenneth Kaunda, die britische Ökonomin Barbara Ward und der schwarze Schriftsteller James Baldwin. Die Vollversammlung fasste weitreichende Beschlüsse und empfahl beispielsweise den Regierungen, 0,7 % ihres Bruttosozialproduktes für gerechte Entwicklung bereit zu stellen. Bis heute ist diese Zahl übrigens in Deutschland nicht erreicht worden. »Justice, not charity«. »Gerechtigkeit, nicht Wohltätigkeit« war die Forderung der »Dritten Welt«, wie wir damals noch sagten. Alle Dokumente der Vollversammlung hatte ich mit großem Staunen und Feuereifer gelesen. Es war ein theologisches Erwachen geworden, das mich motivierte, in der »Aktion Missio« mitzuarbeiten.

1970 also wurde ich das erste evangelische Teammitglied der »Aktion Missio«. Mein Bild von katholischen Ordensleuten war sehr altmodisch. Hier traf ich nun auf eine ungewöhnliche Schar von Ordensleuten, mit und ohne Habit, Frauen und Männer, die als Missionare in allen Teilen der Welt unterwegs gewesen waren. Inspiriert vom Zweiten Vatikanischen Konzil, hatten sie etwas Neues angefangen, etwas Ökumenisches.

Es wurde eine Erfahrung herrlicher Freiheit, dieses Neue gemeinsam zu gestalten. Mit einem Ordensmann, einem »Weißen Vater«, Helmut Hubert – der aber kein bisschen väterlich, sondern eher jungenhaft und jederzeit bereit war, von seiner Arbeit in Tansania zu sprechen – fuhr ich durchs schwäbische Oberland. Wir organisierten die Besuche der »Aktion Missio« in den Schulen und Kirchengemeinden, mit einem Brief des Kultusministers und der Bischöfe in der Tasche. So etwas Ökumenisches war damals erlaubt! Unser Team bestand aus zehn und mehr Leuten, die Hälfte davon katholische Ordensleute, die andere Hälfte ein bunter Haufen Evangelischer.

Wir lebten und arbeiteten als fahrendes Team, immer ökumenisch zu zweit. Es war einer der ernsthaften Versuche, ein »gemeinsames Leben« zu leben, uns an die Interkommunion heranzutasten. Eine vorweggenommene Utopie! Wir wohnten in stillen Klöstern, genossen die sprichwörtliche Gastfreundschaft und die Köstlichkeiten der Klosterküchen. Ich erlebte in einer morgendunklen Kirche mit Staunen den murmelnden Gesang der auf dem Boden ausgestreckten Ordensfrauen. Oder wir wohnten in unwirtlichen Gästehäusern, fuhren bei Eis und Schnee bis in die letzten Dörfer; besuchten, ausgestattet mit Diaprojektor und Leinwand, die Schulen und Gemeinden, zunächst in Süddeutschland, später auch in Berlin. Wir sprachen über Mission, Ökumene und Entwicklungsverantwortung in der »Dritten Welt«. Wir klärten auf und diskutierten: dass Armut strukturelle Ursachen auch bei uns hat und von uns Veränderung erfordert. Ich erinnere mich an Willigis Jäger, wie er einen katholischen Pfarrkonvent einmal völlig aus dem Takt brachte mit seinen großartigen Dias, zu denen er revolutionäre Thesen zum Auftrag der Mission an der Seite der Armen vortrug.

Wir lebten in der Zeit der 68er-Bewegung. Die SchülerInnen waren oft sehr rebellisch. Aber groß war auch das Erstaunen, wenn Ordensfrauen in vollem Habit von den ungerechten »Terms of Trade« des Welthandels sprachen, oder vom Dialog der Religionen. Oder verständnisvoll erklärten, warum es Heilige Kühe in Indien gibt. Es war eine aufregende, reiche und lebendige Zeit mit diesem Wanderzirkus Gottes. Wir lebten ein Stück ökumenischer Zukunft, das es heute meines Wissens so nicht mehr gibt. Meine evangelischen Kollegen, Georg Pfäfflin, Rolf Lüpke und ich probierten eine neue Sprache aus, um über Gerechtigkeit zu sprechen. Die beiden wurden später wichtige Lebensgefährten. Ich lernte die Katholiken ganz neu kennen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Vollversammlung in Uppsala diskutierten wir im Team viele theologische und entwicklungspolitische Fragen. Wir feierten gemeinsame Gottesdienste und gingen zusammen ins Kino, berieten die Schwestern, wenn sie zum ersten Mal wieder »zivil« anlegten, um in den Schulen mit ihrem Habit nicht so viel Aufsehen zu erregen. Wir Evangelischen ließen uns staunend in allen Details das Leben in einem Missionsorden erzählen. Alle Teammitglieder predigten auf allen möglichen Kanzeln. Es war schon eine Sensation, wenn ich als evangelische Theologin zum ersten Mal seit der Reformation auf einer katholischen Kanzel predigte. Wir wuchsen ökumenisch zusammen. Es war eine revolutionäre, eine herrlich ökumenische Zeit, die Jahre nach 1968 in der »Aktion Missio«, »fette ökumenische Jahre«, denen dann ab Mitte der 1980er Jahre die bis heute eher »mageren Jahre« folgten. Die »Aktion Missio« wurde eingestellt. Die Grenze zwischen Rom und den nichtrömischen Kirchen wird wieder scharf bewacht, auf beiden Seiten. Vielleicht wird sich mit dem neuen Papst Franziskus I etwas verändern. Sein Name ist ja ein verheißungsvolles Versprechen. Alles, was heute unter Globalisierung verstanden wird, war damals schon gegenwärtig oder in Sichtweite: Schuldenkrise, ungerechter Welthandel, Umweltzerstörung, Bevölkerungsexplosion, grüne Revolution. Ja, wir sprachen sogar damals schon von einer Transaktionssteuer.

Bevor ich diese Arbeit in der »Aktion Missio« begann, wurde ich von meinem Arbeitgeber, der Südwestdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission in Stuttgart, auf eine Reise nach Ghana und Südafrika geschickt. Denn bisher kannte ich die »Dritte Welt« nur theoretisch aus meiner Examensarbeit. Nun sollte ich Erfahrungen aus nächster Nähe machen, »live« sozusagen.

Zum ersten Mal saß ich als einzige weiße Frau in einem Flugzeug voller schwarzer Menschen, die alle vor dem Morgengrauen von der Elfenbeinküste nach Accra in Ghana flogen, mit Käfigen voller Hühner und riesigen Gepäckladungen, die in kein Gepäckfach passten, sondern auf dem Schoß der stattlichen Marktfrauen und dann auch auf meinem Schoß mitreisten. Ich erlebte meinen ersten Kulturschock, als es in Accra keine Namensschilder für die Straßen gab und ich dem Taxifahrer nicht erklären konnte, wo meine Gastgeber wohnten. Ich trank zu Ehren eines Häuptlings eine unabgekochte, sehr trübe Flüssigkeit – was in den Reiseempfehlungen eigentlich streng verboten war. Als Höflichkeitserweis war dies unumgänglich – führte aber auch zu unumgänglichen Folgen. Ich wusch mich nach einer rasanten Tagesfahrt auf roten Staubpisten mit einem Zahnputzbecher voll Wasser. Mehr gab es nicht. Ein Schaf nahmen wir praktisch auf dem Schoß mit zurück in die Hauptstadt, weil der Häuptling es uns geschenkt hatte. Es war genau so, wie es sein soll, wenn man zum ersten Mal in Afrika ist.

Mein Mann, inzwischen Vikar in Württemberg, begleitete mich auf einem Teil der Reise. Wir besuchten Projekte, darunter eine ambulante Klinik der Basler Mission. Die Menschen saßen geduldig in langen Schlangen vor den Behandlungszimmern im Freien. Da saß auch ein Kind mit dick aufgeblähtem Bauch, ausfallenden rötlichen Haaren, in seiner eigenen Pfütze. Als wir näher kamen, begann es zu weinen. Die Krankenschwester erklärte: dies sei ein Kwashiorkor-Baby, an Eiweißmangel erkrankt infolge von Hunger und Fehlernährung. Obwohl sehr klein, sei es schon zwei Jahre alt und würde wohl kaum überleben. Ich solle es ruhig fotografieren und den Leuten in Deutschland zeigen, wie die Ungerechtigkeit konkret aussieht. Und ich tat es. Nicht, dass wir solche Bilder nicht kannten. Seit dem Biafrakrieg 1967-1970 waren sie zum Klischee geworden. Und doch hat sich das Bild dieses Kindes tief in mein Gewissen eingegraben. Damals, in jener rationalistischen, entmythologisierten Zeit meiner Seele habe ich dem Kind keinen Namen gegeben. Heute spreche ich von einem Engel Gottes. Dieses Kind wurde ein Engel meines Alltags, von dem ich glaube, dass Gott ihn mir geschickt hat. Seitdem hat dieser Engel mich in all meinen Lebensjahren begleitet, er steht in vielen Situationen neben mir und sagt, ermutigend, streng oder bittend: »Du wirst jetzt etwas sagen. Du wirst jetzt etwas tun. Du wirst nicht aufgeben.« Erich Fried hat das in einem Gedicht ausgedrückt:

Kind in Peru

Weil es den Kopf schief hältWeil es nicht schreitWeil es stinktWeil es zu schwach istUm leben zu bleibenSoll auch die OrdnungDie daran schuld istNicht leben bleiben

Weil es den Kopf schief hältSind eure Erklärungen schiefWeil es nicht schreitKönnt ihr es nicht niederschreienWeil es stinktStinkt eure ganze OrdnungZu stark um leben zu bleibenZum Himmel in den es nicht kommt

Erich Fried

Freilich weiß ich, dass so ein Kind ganz gewiss in Gottes Gerechtigkeits-Himmel kommt, wie alle Kinder, die – aus welchen Gründen auch immer – zu früh sterben müssen. Wie auch meine eigenen Kinder später.

Noch ein anderer Mensch wurde mir auf dieser Reise besonders wichtig. Er würde herzlich darüber lachen, dass ich ihn einen Engel des Alltags nenne. Engel können ganz irdische Menschen sein, mit Kraft und mit Schwächen. Der weiße Südafrikaner Christian Frederik Beyers Naudé hat mich, eine Anfängerin, mit dem Wunsch nach Gerechtigkeit infiziert, mit seiner Leidenschaft für gerechte Beziehungen zwischen den Rassen. Er war voller Humor und Klarheit. Er hat mir das schwarze Südafrika hinter dem weißen gezeigt und zugänglich gemacht. Er hat mich auf seine Weise gelehrt, wie man leben kann: Unabhängig, frei inmitten von Repression, einfühlsam, voller Gottvertrauen und menschlicher Güte, Kritik und Selbstkritik. »Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann sehe ich zwar kein sehr schönes Gesicht, aber ich kann ihm in die Augen schauen«, lachte er. Und zu mir: »Solange Du Dir selbst in die Augen schauen kannst, liegst du nicht falsch.« In meiner schwierigsten Lebensphase hat er – selbst dann, als er selber gebannt war1 – von Südafrika aus regelmäßig angerufen und gefragt: »Wie geht es Dir?«

Seither begleiten sie mich, diese Engel des Alltags. Dem Kwashiorkor-Baby bin ich vor wenigen Jahren in Johannesburg in der St. Peters Child Care Wohngruppe, einem Wohnprojekt für AIDS-Waisen noch einmal begegnet.2

Bild 1

Beim Besuch des AIDS Waisen Projektes in Johannesburg, Südafrika 2007

Ich habe dieses arme, HIV-infizierte Kind auf den Arm genommen, noch immer ist es zweijährig, es hat sich an meinem bischöflichen Kreuz festgehalten und ich weiß jetzt besser, was es bedeutet, ein Kreuz, das Zeichen der Solidarität Gottes mit dem Leiden, zu tragen. Dieses Kind bleibt ein Begleiter auf meinem Weg. Und es spricht zu mir, wann immer es um Ungerechtigkeit im Weltmaßstab, um Rassismus, um Unrecht gegen Frauen, um Atomraketen, um lieblose Strukturen in Kinderkrankenhäusern geht. Heute sogar dann, wenn es um die Brutalität gegenüber den Tieren in der Massentierhaltung geht. Es versteht auch etwas von versteinerten Strukturen und versteinerter Sprache in der Kirche, die verhindern, auf die brennenden Fragen der Zeit aus dem Glauben heraus zu antworten und deutliche Zeichen der Versöhnung und Gerechtigkeit zu setzen. »Du wirst jetzt etwas sagen. Du wirst jetzt etwas tun. Du wirst nicht aufgeben.«

Als ich, noch recht neu im bischöflichen Amt, 2002 mit dem Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer in Hamburg ein Gespräch über die Globalisierung führte und dabei in eine Kontroverse geriet über die Transaktionssteuer auf Devisengewinne, die Tobin-Steuer für Entwicklungsprojekte, die es heute ja geben soll, hat mein verhungerter Engel neben mir gestanden. Wenn es um Wesentliches geht, wird es oft ganz einfach in meinem Kopf, postkarteneinfach. Und alles beginnt ganz elementar wie in den Tagen in Ghana und Südafrika, am Anfang eines Weges, auf dem ich noch immer unterwegs bin.

Drittes Kapitel

Kinder der Traurigkeit

Familienschicksal und Engagement gegen die Apartheid

Vor meinen Augen steht ein kleiner weißer Kindersarg. Es ist Karfreitag. Ein bleiches, stilles Kind liegt im Sarg. Es ist zugedeckt mit einer Decke aus Stiefmütterchen. Es schläft. Es bewegt sich nicht mehr. Meine Mutter sagt: »Es ist tot«. »Was ist tot?«, denke ich, vierjährig, und fürchte, mein heimlicher Wunsch: »Der Bruder soll wieder weggehen« sei in Erfüllung gegangen. Dieses Kind hatte so viel geweint, es war krank gewesen. Es hatte die ganze Aufmerksamkeit meiner Mutter in Anspruch genommen, während ich an der Seite stehen musste. Nun aber sah ich, wie meine Mutter ganz bitterlich weinte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!