Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

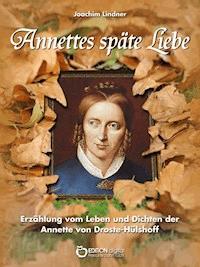

Diese wie ganz durchgeistigte, leicht dahinschwebende, bis zur Unkörperlichkeit zarte Gestalt hatte etwas Fremdartiges, Elfenhaftes; sie war fast wie ein Gebilde aus einem Märchen. Die auffallend breite, hohe und ausgebildete Stirn war umgeben mit einer ungewöhnlich reichen Fülle hellblonden Haares, das zu einer hohen Krone aufgewunden auf dem Scheitel befestigt war. Die Nase war lang, fein und scharf geschnitten. Auffallend schön war der zierliche, kleine Mund mit den beim Sprechen von Anmut umlagerten Lippen und feinen Perlenzähnen. Der ganze Kopf aber war zumeist etwas vorgebeugt, als ob es der zarten Gestalt schwer werde, ihn zu tragen, oder wegen der Gewohnheit, ihr kurzsichtiges Auge ganz dicht auf die Gegenstände zu senken. So schreibt ein Liebender über seine Geliebte. Die Geliebte ist die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, über die man heute vielleicht zu wenig mehr weiß. Sie war damals nicht mehr so ganz jung, aber auch noch nicht alt und hatte in ihrem Leben wenig Glück erfahren – als Dichterin, als Mensch, als Frau. Geschrieben hat diese Zeilen Levin Schücking, der später Annettes erster Biograf werden sollte, der sich als ein Junge noch von sechzehn Jahren in die damals bereits Dreiunddreißgjährige verliebte. Das waren immerhin siebzehn Jahre Altersunterschied. Aber was macht das schon, wenn man sich liebt. Aber war es denn tatsächlich Liebe? Von beiden Seiten? Wie hat es die Dichterin empfunden? Hatte sie es sich so gewünscht? Und warum ist sie nicht geblieben? In seiner Erzählung spürt Lindner nicht nur Beziehung der Dichterin und des Jünglings nach, sondern auch den Beweggründen und Umständen ihres Schreibens und den deutschen Zuständen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die mit dem Jahr 1848 – als die Droste am 24. Mai eher wenig beachtet starb – turbulente, revolutionäre Zeiten erlebten. 1862 Jahre später veröffentlichte Schücking sein Lebensbild „Annette von Droste“, in denen er auch seine enge persönliche Beziehung zu ihr nicht verschwieg, und noch einmal vierundzwanzig Jahre später seine eigenen Memoiren. Darin nannte er die Dichterin die beste Freundin seines Lebens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Joachim Lindner

Annettes späte Liebe

Erzählung vom Leben und Dichten der Annette von Droste-Hülshoff

ISBN 978-3-86394-315-8 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien 1982 bei Verlag der Nation Berlin.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Die Gedichte der Annette von Droste-Hülshoff wurden zitiert nach der 1976 im Insel-Verlag Leipzig von Manfred Häckel herausgegebenen zweibändigen Ausgabe "Annette von Droste-Hülshoff - Werke und Briefe", die Briefauszüge nach der 1944 im Eugen Diederichs Verlag Jena von Karl Schulte Kemminghausen herausgegebenen zweibändigen Gesamtausgabe "Die Briefe der Annette von Droste-Hülshoff" und der von Reinhold Conrad Muschler 1928 im Verlag von Fr. Wilh. Grunow Leipzig herausgegebenen dritten, stark vermehrten Auflage "Briefe von Annette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking"; andere wörtlich oder sinngemäß wiedergegebene Äußerungen wurden der 1942 bei Koehler & Amelang Leipzig von Levin L. Schücking herausgegebenen Neuausgabe "Annette von Droste - Ein Lebensbild von Levin Schücking" sowie den 1886 bei S. Schottlaender Breslau erschienenen "Lebenserinnerungen" von Levin Schücking entnommen.

Der Verfasser dankt allen, die seine Arbeit förderten, seiner Frau Rosemarie Lindner und den Kollegen im Verlag der Nation, insbesondere Frau Ingeborg Harnisch und Herrn Bruno Brandl.

© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com

So steht mein Entschluss fester als je,

nie auf den Effekt zu arbeiten, keiner beliebten Manier, keinem anderen Führer als der ewig wahren Natur durch die Windungen des Menschenherzens zu folgen und unsre blasierte Zeit und ihre Zustände gänzlich mit dem Rücken anzusehn. Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden...

1. Kapitel

Die Bilder, die wir von ihr besitzen, zeigen keine schöne Frau, mit Ausnahme der Miniatur von der Hand ihrer Schwester Jenny: da ist sie eine junge Dame mit lockigem Haar, großen Augen, einer etwas langen Nase und kleinem Mund, in elegantem dunklem Kleid und weißer Spitzenkrause, mit Ohrringen, Halskette und einem Kreuz als Anhänger daran. So hübsch und adrett aber sah sie nur in der Vorstellung ihrer Schwester aus.

Mehr von ihrem Wesen hat der Maler Sprick erfasst, dem sie ab und an einen Auftrag gab, um ihn, seine Frau und seine sechs Kinder vor dem Verhungern zu bewahren, denn ihre Zeit war der Kunst und den Künstlern nicht hold; das hat auch sie erfahren, obwohl sie nicht zu hungern brauchte. Sprick, der vielleicht deshalb so wenig Ansehen in Münster genoss, weil er wusste, dass es in der Kunst weniger um die äußere Wirklichkeit, und schon gar nicht um eine beschönigende, als um die innere Wahrheit geht, hat sie mehrfach porträtiert. Auf seinen Gemälden ist sie kein junges hübsches Mädchen mehr wie auf Jennys Miniatur. Herb und verschlossen wirkt sie im eng geschnürten Kleid, das die Brust wie ein Panzer einschließt, eine vornehme Dame mit gescheiteltem Haar, Korkenzieherlocken oder Zöpfen, nicht lang herabhängend, sondern sorgfältig hochgesteckt und zu einer Krone verschlungen, wie es der Mode der Zeit entsprach - und im Widerspruch zu der Strenge ihres Aussehens der kluge Blick ihrer schönen Augen und die Güte, die aus ihnen spricht, jene Güte, die der Maler Sprick nicht nur erfahren hatte, sondern auch wiederzugeben verstand.

Am gnadenlosesten und unnachsichtigsten zeigt sie eine Daguerreotypie aus dem Jahre 1846: eine alte, müde Frau, obgleich sie die Fünfzig noch nicht überschritten hatte, die ein wenig vorstehenden Augen weit geöffnet, aber mehr in sich hineinblickend als die Welt betrachtend. Ihre Mutter fand die Aufnahme gar zu abscheulich, die Köchin sagte: "Et likt gans akkroot, over, o Herr! wat bedröwet! - Es gleicht ganz akkurat, aber, o Herr, wie betrübt!", und der Amme ihr Kaspar meinte: "Et is to einsam, vierl to einsam!", obwohl es an Menschen in ihrer Umgebung, auch an teilnehmenden und um sie besorgten, nicht fehlte.

Ein weniger düsteres Bild von ihr verdanken wir Levin Schücking, dem Freund, dem Geliebten, der seine Worte sorgfältig wählte und wägte, wie er es verstand und worauf er nicht wenig stolz war: "Diese wie ganz durchgeistigte, leicht dahinschwebende, bis zur Unkörperlichkeit zarte Gestalt hatte etwas Fremdartiges, Elfenhaftes; sie war fast wie ein Gebilde aus einem Märchen. Die auffallend breite, hohe und ausgebildete Stirn war umgeben mit einer ungewöhnlich reichen Fülle hellblonden Haares, das zu einer hohen Krone aufgewunden auf dem Scheitel befestigt war. Die Nase war lang, fein und scharf geschnitten. Auffallend schön war der zierliche, kleine Mund mit den beim Sprechen von Anmut umlagerten Lippen und feinen Perlenzähnen. Der ganze Kopf aber war zumeist etwas vorgebeugt, als ob es der zarten Gestalt schwer werde, ihn zu tragen, oder wegen der Gewohnheit, ihr kurzsichtiges Auge ganz dicht auf die Gegenstände zu senken."

So, meinte Levin Schücking, habe sie ausgesehen, als er, ein Junge von noch nicht sechzehn Jahren, die Dreiunddreißigjährige kennenlernte. - Sie selbst hat sich mehrmals porträtiert, in der Erzählung "Bei uns zu Lande auf dem Lande" als achtzehnjähriges Fräulein Sophie, deren immer etwas gebückte Gestalt einer überschossenen Pflanze gleicht, die im Winde schwankt. Besonders hervorgehoben wird, dass sie schön singt, obwohl ihre Stimme schwach ist, "aber schwach wie ein fernes Gewitter, dessen verhaltene Kraft man fühlt - tief, zitternd wie eine sterbende Löwin". Von gewaltsam Bedrohendem und wiederum seltsam Anziehendem ist schon hier die Rede, mehr noch in jenem späten Gedicht, in dem sie ihr Gesicht wie das einer Fremden im Spiegel betrachtet und zu ergründen sucht, was sich darin offenbart und verbirgt.

Dieses Selbstporträt entstand wenige Jahre vor der Daguerreotypie, der gnadenlosen und unnachsichtigen, bei der wir vorerst bleiben wollen, zumal diese Frau der Nachsicht und selbst der Gnade nicht bedarf. So wie der Fotograf sie aufgenommen hat, müde vor sich hin blickend, im einfachen Hauskleid, mag sie oft am Fenster ihres Zimmers auf der Meersburg gesessen haben, nur noch selten die Lorgnette an ihr kurzsichtiges Auge führend und auf den Bodensee blickend, ihren Gedanken und Träumen nachhängend, nichts mehr erwartend, nichts mehr erhoffend, nichts mehr schreibend und dennoch nicht verzweifelt: Sie hatte getan, was sie tun konnte, tun musste, und durfte Abschied nehmen ohne Trauer, ohne Klage, ohne Zorn. Auch dem Freund, dem Geliebten, der sie verlassen hatte, wollte sie nicht mehr grollen, wollte ihm gerecht zu werden suchen. Niemand sonst, selbst der blinde Schlüter nicht, dessen Rat ihr immer teuer gewesen war, hatte ihre Dichtungen so verstanden und gewürdigt wie Levin, keiner sie so inspiriert wie er - nur dass sie eine Frau war, die liebte und geliebt werden wollte, hatte er nicht verstanden oder nicht verstehen wollen.

Jetzt, da ihre Arbeit getan war, durfte sie die letzten Begegnungen vergessen und die Tage zurückrufen, als er, ein schmächtiger, linkischer Junge noch, zu ihr nach Rüschhaus gekommen war. Auch er hatte sich gern daran erinnert, später, auf ihren langen Spaziergängen rings um die Meersburg. Da war er nicht mehr der schüchterne Junge, sondern der gescheite, ein wenig stutzerhafte Levin, der gewandt zu schildern wusste, wie er im Frühjahr 1830 zum ersten Mal von Münster nach Rüschhaus gewandert war, an der Seite des bischöflichen Vikars Specht, der nicht einem behänden Specht, sondern eher einer behäbigen, aufgeplusterten Amsel glich, im dunklen Habit des Geistlichen, den schwarzen, breitkrempigen Hut auf dem Kopf, den hochaufgeschossenen Jungen an seiner Seite nicht ohne Sorge musternd, ob er sich wohl mit der gebotenen Zurückhaltung, aber ohne allzu große Verlegenheit vor den adligen Damen in Rüschhaus präsentieren würde, denen er vorgestellt werden sollte. Für unverzeihlich hatte es der geistliche Herr gehalten, dass Levin den Empfehlungsbrief seiner Mutter so lange unbeachtet liegengelassen hatte, obwohl ihm die Bekanntschaft mit den Damen gewiss nützlich sein konnte.

So zogen die beiden schweigend durch Münster, vorüber an Sankt Lamberti mit den Käfigen, in denen man einst die Wiedertäufer öffentlich zur Schau gestellt hatte, bevor sie hingerichtet wurden, vorbei auch am gotischen Rathaus, in dem der Friede geschlossen wurde, der den Dreißigjährigen Krieg beendete; und erst, nachdem sie das Neutor passiert hatten und die ärmlichen Häuser der Vorstadt hinter ihnen lagen, gönnte sich der Geistliche eine Pause, zog den Hut vom Kopf und wischte sich mit dem Sacktuch den Schweiß von der Stirn. Dann überlegte er, ob er den Hut wieder aufsetzen oder ihn, angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, jemandem zu begegnen, in der Hand behalten solle, und entschied sich schließlich dafür, ihn dem Jungen zu reichen, der ebenfalls stehengeblieben war: schließlich hatte er seinetwegen die Strapaze der Wanderung auf sich genommen.

Dann geschah, was Levin erwartet hatte. "Levin", sagte der geistliche Herr, "dass du mir nicht verlegen dastehst vor den adligen Herrschaften wie ein Bauerntölpel und nichts zu sagen weißt, das heißt, du sprichst natürlich nur, wenn du gefragt wirst. Dann aber antworte in vollständigen, wohlgeformten Sätzen, wie du es auf dem Gymnasio gelernt hast."

Levin beruhigte den Vikar, denn er besaß trotz seiner Jugend Erfahrung im Umgang mit Personen von Rang und Stand. Er war, wenn auch nicht in einem Schloss, so doch in dessen unmittelbarer Nähe aufgewachsen, in einem zum Herrschaftssitz gehörenden Gebäude, das der Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster, ein von der Jagdleidenschaft besessener Herrscher des 18. Jahrhunderts, in einer menschenleeren, aber wildreichen Gegend Westfalens errichtet hatte, genau dort, wo ein morsches Holzkreuz die Stelle bezeichnete, an der einst ein Unbekannter erschlagen worden war.

Wir wollen ihm ein anderes Kreuz setzen, hatte der Fürst gesagt und ließ sein Jagdschloss in der Form eines Kreuzes bauen. Doch damit nicht genug: Acht Pavillons wurden rings um das Schloss so angeordnet, dass der Gebäudekomplex überdies einem Kegelspiel mit dem Schloss als König in der Mitte gleichen sollte - eine Idee, die Levin bizarr fand.

Wenn er den Luxus der Reichen und Mächtigen mit dem dürftigen Leben der kleinen Leute verglich, zu denen er selbst gehörte, erschien ihm auch manches andere bizarr, doch darüber sprach er nicht, als er an jenem Frühlingstag des Jahres 1830 neben seinem Mentor nach Rüschhaus wanderte und aufmerksam, wiewohl ein wenig belustigt, dessen Ermahnungen lauschte. Levins Vater, ein Jurist, hatte seine Familie nur mit Mühe ernähren können, zumal er sich mehr für die Literatur als für die Rechtswissenschaften interessierte. Er hatte seinen Sohn zuerst selbst unterrichtet, dann in die Obhut des Schlosskaplans gegeben und, als auch der dem aufgeweckten Jungen nichts mehr beizubringen wusste, ihn nach Münster ins Gymnasium geschickt, wo er im Hause des bischöflichen Kaplans Kost und Logis erhielt.

2. Kapitel

Während die müde Frau im Meersburger Schloss sich Levins Erzählung vergegenwärtigte, sah sie den Weg vor sich, auf dem er neben dem Geistlichen gewandert und den sie so oft entlanggegangen war, langsam oder eilig, heiter oder traurig, am frühen Morgen, mittags oder abends und bisweilen auch nachts: die geliebte westfälische Landschaft mit ihren kleinen, aber zahlreichen Laubwäldern, ihren Heiden und Wiesen, auf denen der Reichtum des Landes weidete, die hellfarbenen und gescheckten schweren ostfriesischen Rinder. Die Mühe, sie hüten zu müssen, ersparten die Kämpe, von hohen Erdwällen und Hecken umgebene Landstücke, die in langen Reihen, durch Stege und Pforten verbunden, aufeinander folgten. Wie durch eine hohle Gasse schlängelte sich der Sandweg durch diese Kämpe, und nur selten kam der Wanderer an einem der Pachthöfe vorüber, die sich mit ihren tief herabhängenden Dächern hinter Wallhecken und Bäumen versteckten.

Eine geraume Zeit musste es gedauert haben, bis Levin und der Vikar die mit hohen Eichen bestandene Allee erreicht hatten und vor dem Gittertor standen, hinter dem Rüschhaus lag.

Levin war enttäuscht, als er den Landsitz erblickte. Er hatte sich darunter ein prächtiges Schloss vorgestellt und sah nun einen schlichten Backsteinbau, der eher einem niedersächsischen Bauernhofe glich als einem vornehmen Herrschaftsgebäude.

Der Vikar wischte sich abermals den Schweiß von der Stirn, betrachtete nachdenklich sein Taschentuch, das nicht mehr ganz weiß war, warf noch einen prüfenden Blick auf den Jungen neben sich und bewegte dann den Klingelzug am Tor. Unmittelbar darauf erschien die Haushälterin am Eingang und führte sie in den Gartensalon, wo sie von den Damen, der Hausherrin und ihren beiden Töchtern, bereits erwartet wurden. Der Raum, dessen Wände mit dunklem Eichenholz getäfelt waren, enthielt nur wenige Rokokomöbel. Ferner befand sich darin ein Kamin, über dem das Bild eines älteren Herrn, wohl eines früheren Landesvaters, hing. An der rechten Wand fiel Levin eine große Doppeltür auf, hinter der er ein Büfett vermutete, doch verbarg sich dahinter ein Altar, den man aufklappen und so den Gartensalon in eine Hauskapelle verwandeln konnte.

Die Begrüßung war freundlicher, als Levin erwartet hatte. Eine Spur von Herablassung glaubte er allenfalls der Hausherrin anzumerken, einer stattlichen Dame, die mit ihrem dunklen Haar und den fast schwarzen Augen aus dem Süden zu stammen schien und in ihrer Jugend sehr schön gewesen sein musste. Ihm war sie respekteinflößend, aber alt erschienen, und auch die Töchter fand er nicht mehr jung, da sie die Dreißig gewiss überschritten hatten. Ihn interessierte besonders die jüngere, an die sein Empfehlungsbrief gerichtet war. Ihre großen blauen Augen waren ihm schon damals aufgefallen, und als sie ein Jahrzehnt später Hand in Hand in Meersburg am Uferweg des Bodensees entlangschritten und ihre Erinnerungen an jene erste Begegnung austauschten, wandte er sich ihr zu und beteuerte: "Ja, es sind die gleichen schönen Augen, und noch sehe ich, wenn du sie schließt, die Pupille durch das zarte Lid schimmern." Darauf küsste er sie flüchtig auf die geschlossenen Lider, löste sich von ihr und fragte sie, welchen Eindruck er an jenem Tag auf sie gemacht habe.

"Gar keinen", erwiderte sie.

Während sie den Empfehlungsbrief las, dachte sie weniger an ihn als an seine Mutter und an den Tag, an dem sie, fast ein Kind noch, vor der gefeierten westfälischen Dichterin Katharina Busch gestanden hatte, ebenso befangen wie jetzt deren Sohn vor ihr, erfüllt von Begeisterung für die Dichtung und beglückt, eine große Dichterin kennenzulernen. Als sie Jahre später Katharina wiederbegegnet war, hatte sie nichts mehr von jener Begeisterung verspürt, Stolz erfüllte sie, eigene Dichtungen vorweisen zu können, ein Gefühl, das sie als hochmütig zurückwies, als Katharina von ihrem Leben im abgeschiedenen Clemenswerth an der Seite eines unbeständigen Mannes erzählte. Da war ihr diese Frau wieder groß wie ehemals erschienen, der tapferen Haltung wegen, mit der sie ihr Schicksal trug: "Und tief im Herzen hab ich es erkannt, wie zehnfach größer du als deine Lieder."

Sie blickte von dem Schreiben auf – allzu lange durfte sie den Jungen nicht warten lassen - und erkundigte sich nach dem Befinden seiner Mutter, worauf Levin höflich und zur Freude des Vikars in vollständigen Sätzen antwortete. Sie nickte, schloss dann einen Augenblick die Augen wie stets, wenn sie nachdachte, und entschied sich dafür, die beiden in ihr Zimmer zu bitten; dort konnte sie am ehesten die Scheu überwinden, die sie stets vor Fremden und selbst vor diesem Jungen empfand. Am sichersten fühlte sie sich in ihrem Schneckenhäuschen mit dem großen Sofa und dem dunklen, unpolierten Tisch, auf dem vom zeitigen Frühling bis zum späten Herbst stets einige Porzellanschalen mit Feldblumen und Heidekräutern standen, die ihre alte Amme Katharina, solange sie noch rüstig war, täglich für sie pflückte.

In ihrem Zimmer wandte sie sich sofort dem Schreibschrank neben dem alten Spinett mit dem leisen Harfenton zu, der sich so gut zur Gesangsbegleitung eignete, öffnete einige Fächer und führte den Besuchern ihre Schätze vor: eine Landschaft mit Felsen, Palmen, Menschen und Tieren, die sie aus farbigem Papier geschnitten und säuberlich geklebt hatte, eine Arbeit, die den beiden nicht als Kunstwerk, sondern wegen des dafür aufgewandten Fleißes erstaunlich erschien. Größeres Interesse erweckten die von ihr gesammelten Muscheln, Seesterne und Korallen und vor allem ihre Kunstgegenstände, darunter zwei Bleischeiben mit getriebenen Metallfiguren, die, wie sie glaubte, von Benvenuto Cellini stammten.

Der Vikar nahm die kostbaren Stücke prüfend in die Hand und bestätigte, dass sie von niemand anderem als Cellini herrühren könnten. Das meine er mit Bestimmtheit sagen zu dürfen, obwohl er in der Malerei besser Bescheid wüsste als in der Bildhauerkunst.

Das Gespräch wurde im Salon fortgesetzt, wohin die Mutter zum Kaffee gebeten hatte. Dort wollte der Vikar zu seinem Lieblingsthema, der Malerei, zurückkehren und pries Teniers' Wirtshausszenen und Wouwermans Schlachtgemälde, denn die Niederländer hatten es ihm besonders angetan. Noch bevor er von Rembrandt zu schwärmen begann, war sie so unhöflich, ihn mit der Frage zu unterbrechen, weshalb er die Malerei so offensichtlich den anderen Künsten und besonders der Literatur vorziehe.

"Die Literatur ist recht und gut", behauptete der Geistliche, um eine Antwort nicht verlegen, "sofern sie bemüht ist, wie die anderen Künste dem Streben des Menschen nach dem Edlen und Wahren zu dienen. Das bedeutet nicht, dass sie ständig in höheren Sphären schweben muss. Selbst das Profane ist nicht abzulehnen, wenn es beispielsweise darum geht, das unverbildete Volksleben darzustellen, wie es die Niederländer auf ihren Gemälden getan haben. Zu verurteilen aber ist es, wenn die Literaten, wie es neuerdings in immer stärkerem Maße geschieht, in das politische Geschehen einzugreifen trachten. Da ist die Grenze überschritten, und es ist nur recht und billig, wenn die Regierungen mit schärferen Maßnahmen gegen solche Ambitionen ehrgeiziger, aber unvermögender Schriftsteller vorgehen. Woher aber rühren sie, diese beklagenswerten Tendenzen in der neueren Literatur?"

Er sah sich in der Runde um, und da er, wie erwartet, keine Antwort erhielt, fuhr er fort: "Von nichts anderem rühren sie her als von der Abkehr vom rechten Glauben, die mit der Revolution in Frankreich begonnen hat. Seither ist die Welt nicht mehr zur Ruhe gekommen und wird es auch nicht, bevor die Kirche nicht ihre alte Macht und Herrlichkeit mit Gottes Hilfe wiedererlangt hat."

In dieser Art äußerte sich der Vikar, bestrebt zu zeigen, dass er einen Staat und Kirche genehmen Standpunkt vertrat. Sie schätzte Menschen wenig, die nicht den Mut zu einer eigenen Meinung besaßen, und die Auffassungen von Staat und Kirche waren ohnehin bekannt. Der Geistliche hätte es damit genug sein lassen können, aber - sicher, um ihr zu schmeicheln - schloss er mit der Bemerkung, angesichts der unglücklichen Entwicklungen in der neueren Literatur sei er erfreut zu erfahren, dass sie sich mit einem Zyklus geistlicher Gedichte beschäftige.

Es war wirklich ihre Absicht, zu jedem Sonntag im geistlichen Jahr ein Gedicht zu schreiben - ein Erbauungs- und Trostbüchlein für die Großmutter sollte es werden -, doch habe sie die Arbeit liegengelassen, gestand sie, zu einer Erklärung gezwungen, da sie erfahren musste, dass in der Poesie nicht immer alles nach Wunsch und Absicht gerate.

3. Kapitel

Das war freilich nur die halbe Wahrheit, und wieder stieg ihr die Röte ins Gesicht wie in jenen fernen Tagen im Rüschhauser Salon, als der Vikar erwidert hatte, es sei besser, sich an der Kunst zu erfreuen, sie aber nicht allzu ernst zu nehmen. Das hatte sie anfangs auch geglaubt und gehofft, in den Gedichten für ihre Großmutter den Ton alter geistlicher Lieder treffen zu können und hätte sich vielleicht mit der bloßen Nachempfindung begnügt. Aber gerade in jener Zeit erfuhr sie die große Erschütterung ihres Lebens: alles, was sie bis dahin für richtig, gut und wahr gehalten hatte, erschien ihr falsch, böse und unwahr, die Lehren der Erzieher, die Ratschläge der Eltern und sogar der Glaube an eine gute und gerechte göttliche Weltordnung.

Verzweifelt hatte sie nach einem Ausweg gesucht und gemeint, die Ängste bannen zu können, indem sie sich ihnen stellte. Das "Geistliche Jahr" schien ihr dafür geeignet zu sein, und wenn sie auch den Zyklus unvollendet liegenlassen musste, so fühlte sie doch, dass die Arbeit nicht umsonst gewesen war, zumal sich ihre Ahnung bestätigte, dass Dichtung mehr war als Nachempfindung, Spiel und Unterhaltung. Darüber konnte sie an jenem Tage, als Levin sie mit dem Vikar besuchte, nicht sprechen - solche Fragen erörterte man nicht an der Kaffeetafel-, aber ihrer Mutter hatte sie sich verständlich machen wollen und ihr die Gedichte, so weit sie damit gekommen war, vorgelegt, nachdem sie sie mit einer Vorrede versehen hatte.

"Erst seitdem ich mich von dem Gedanken, für die Großmutter zu schreiben, völlig frei gemacht", hieß es darin, "habe ich rasch und mit mannigfachen, aber immer erleichternden Gefühlen gearbeitet, und so Gott will, zum Segen. Die wenigen zu jener misslungenen Absicht verfertigten Lieder habe ich ganz verändert oder, wo dieses noch zu wenig war, vernichtet, und mein Werk ist jetzt ein betrübendes, aber vollständiges Ganze, nur schwankend in sich selbst wie mein Gemüt in seinen wechselnden Stimmungen... Ich darf hoffen, dass meine Lieder vielleicht manche verborgne kranke Ader treffen werden, denn ich habe keinen Gedanken geschont, auch den geheimsten nicht. Ob sie Dir gefallen, muss ich dahingestellt sein lassen." - Die Mutter las die Vorrede aufmerksam, legte dann aber das Bändchen in den Schrank und rührte es nicht mehr an. Acht Tage lang blieb es dort liegen, und da die Mutter nicht danach fragte, nahm sie es schließlich wieder an sich.

Von der Mutter Verständnis zu erwarten war töricht. Sie schätzte ihre Dichtungen, war stolz auf sie, wenn sie in Gesellschaften ein hübsches Gedicht vortragen konnte, aber sobald es ernst wurde, erschrak sie, und vielleicht hatte sie nicht einmal unrecht.

4. Kapitel

Die Frau auf der Meersburg zwang sich, ihre Gedanken zurückzulenken zu jener ersten Begegnung mit Levin, zu dem ihre Mutter von Anfang an kein rechtes Verhältnis gefunden hatte. Sie aber hatte es gerührt, mit welchen Erwartungen er in die Zukunft blickte, überzeugt, dass Glück und Erfolg in seinem Leben nicht ausbleiben könnten. War es die Erinnerung an die eigene Jugend, als sie ebenso trügerische Hoffnungen gehegt hatte, oder der Glaube, ihm helfen zu können bei seinem Weg aus der Illusion ins wirkliche Leben, oder meinte sie, das Gute und Wahre, das noch unentfaltet in ihm lag wie in jedem jungen Menschen, schützen zu können vor den dunklen Kräften, die es bedrohten - jedenfalls beschloss sie, sich seiner anzunehmen.

Nachdem die Gäste gegangen waren, wies sie die Behauptung ihrer Schwester Jenny, der Sohn der einstmals berühmten Katharina Busch sei ihr recht farblos und unbedeutend erschienen, zurück, ja, sie setzte sich, als auch die Mutter Jennys Ansicht teilte, mehr für ihn ein, als sie es sonst wohl getan hätte. "Man kann von einem Fünfzehnjährigen nicht verlangen, dass er ein charmanter Causeur ist. Nicht farblos und unbedeutend, sondern von einer wohltuenden Zurückhaltung ist er gewesen. Näheres wird sich zeigen, wenn er wiederkommt und mehr aus sich herausgeht, als es bei einem ersten Besuch möglich ist."

Jenny blickte sie erstaunt an. Ob sie wirklich glaube, dass er wiederkäme? Eine alte Dame und zwei alternde Jungfern könnten unmöglich viel Anziehendes für einen jungen Mann haben.

Sie sei überzeugt, erwiderte sie, obgleich sie keineswegs so sicher war, wie sie vorgab.

Levin gestand ihr später, dass ihm jener erste Besuch weniger langweilig erschienen war, als er ursprünglich erwartet hatte. Während er schweigend neben dem Vikar nach Hause ging, hatte er sich das Gespräch im Salon vergegenwärtigt und in der Erinnerung daran gelächelt, wie entschlossen sie den Vikar von seinem Lieblingsthema, der Malerei, abgebracht hatte. Für die moderne Literatur aufgeschlossen, war Levin mit der Meinung des Vikars durchaus nicht einverstanden; im Gegenteil, schon damals hielt er es für richtig, wenn die Dichter nicht bloß für die Natur schwärmten, für die mondbeglänzte Zaubernacht und die Romantik längst vergangener Zeiten, sondern ihre Unzufriedenheit über den Stillstand, ja den Rückschritt der Gegenwart unverhohlen äußerten, auch wenn es manche unter ihnen geben mochte, die unvermögend, aber ehrgeizig waren, wie der Vikar behauptete, und sich nur oppositionell gebärdeten, um aufzufallen.