Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

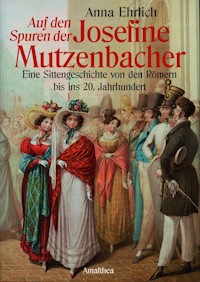

Österreichische Geschichte aus erotischer Sicht Josefine Mutzenbacher wurde zur berühmtesten Wiener Dirne, ja, zum Synonym für die Wiener Dirne schlechthin. Sie hat nicht ein-, sondern tausendfach gelebt, nicht nur im ausgehenden 19. Jahrhundert, sondern zu allen Zeiten. Anna Ehrlich führt uns ohne erhobenen Zeigefinger durch die Wiener (Un)Sitten vergangener Jahrhunderte. Der Bogen dieses amüsanten und höchst informativen historischen Sachbuches spannt sich von den mittelalterlichen Bademägden und Hübschlerinnen über die Grabennymphen und Stubenmädchen der Barockzeit bis hin zum "süßen Mädl" und dem Vamp um 1900. Mitglieder des Kaiserhauses mit ihren Skandalgeschichten kommen darin ebenso vor wie die einfachen Menschen von der Straße. Ein augenzwinkernder Streifzug durch die Sittengeschichte Wiens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anna Ehrlich

__________________

Auf den Spuren der Josefine Mutzenbacher

Anna Ehrlich

Auf den Spuren der Josefine Mutzenbacher

Eine Sittengeschichte

Mit 50 Abbildungen

Bildnachweis:

Albertina, Wien: 115; Amalthea Verlag, Wien: 167, 168, 177, 179, 190, 220; Imagno/Austrian Archives, Wien: 175; Österreichische Nationalbibliothek, Wien: 99, 129, 195, 211, 218, 221, 242, 248; Privatarchiv der Autorin: 13, 25, 27, 29, 41, 47, 48, 71, 118, 119, 121, 123, 125, 133, 141, 145, 157, 161, 165, 173, 185, 193, 197, 205, 207, 215, 227, 229, 233, 238, 245, 251, 256; Wien Museum: 33

In einzelnen Fällen konnte der Verlag die Inhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig machen. Wir bitten Sie daher, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.

Besuchen Sie uns im Internet unter:www.amalthea.at

Führungen durch Wien zu diesem Thema buchen Sie unterwww.wienfuehrung.at

Erweiterte Auflage© 2012 by Amalthea Signum Verlag GmbHWien

Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Kurt HamtilHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 12,3/16,5 Punkt New CaledoniaGedruckt in der EUISBN 978-3-85002-778-6eISBN 978-3-902862-37-2

Inhalt

Zur Einführung

Erste Spuren der »Mutzenbacherin«

»Beltane« – Feste unbändiger Lust•Römische Glückseligkeit: »Beischläferinnen« und »Lupanare«•Hunnenkönig Attilas Ermordung und König Samos Manneskraft

Frauen treten erstmals aus dem Dunkel der Geschichte – »Josefine« und das Mittelalter

Die fruchtbaren Markgräfinnen•Adeliger Zeitvertreib: Turniere, Kreuzzüge•Die neue Reinlichkeit: Badstuben und Bademädchen•Die Lepra als Folge der Unzucht•Der »kühne Griff«•Ein Böhme regiert in Wien•Der erste Habsburger und seine junge Braut•Die wundersame Vorhaut•Geißler, Tanzwütige und »gelüstige Frauen«•Ehebruch und Hexenwahn•Das »Fraueneck« und seine Geschichte•Vom »sündigen Unleben« zu Gott•»Den Blutfluss wieder in Gang bringen« – Abtreibung und Verhütung•Von »der Zier des Bettes« und der Spielsucht der Wiener•Habsburger Klatschgeschichten: Ein »wahres Wunder« im 14. Jahrhundert, Nichts als Ärger mit den Frauen, Der Münz- und Kinderreiche, Schlechte Zeiten für Österreich•Ein fremder »Rabe« fliegt ins Nest – Matthias Corvinus regiert in Wien•Maximilian und das Ende einer Epoche

Die »Mutzenbacherin« erlebt die Renaissance

Wien lernt »gute Sitten«•Die Türken kommen•Erste Blüte der Doppelmoral•Ferdinands Sittenpolizei•Maximilian – Ein ungezogener Prinz•Ein Protestant auf dem Kaiserthron?•Aufruhr, Hexenverbrennung und »Disciplin«

»Josefine« wird wieder katholisch – Gegenreformation und Barock

Der Name Ferdinand bürgt für Frömmigkeit•Barockes Lebensgefühl•1500 türkische Haremsdamen und ein Transvestit•Prinz Eugen, der schwule Ritter?•Seiltänzer und Feuerfresser•Die »Volksnähe« der Habsburger•Zwei schöne Paare•Kaiser Karls VI. Jagdkurzweil•»Kottige Wald-Traschln« und »Venusböck«

Schwere Zeiten für »Josefine« – Rokoko und Aufklärung

Maria Theresia und die »Unmoral«•Das Wiederaufleben der Keuschheitskommission•Theaterdirektor Affligio und die »Damen« der Theaterkunst•Feigenblattorden und »englischer Regenmantel«•Casanova in Wien•Das Wiener Stubenmädl•»Durch dieses Tor im Bogen …«•»Theuerste Grabennymphen!«•»Schnepfenstrich« und »Porzellanfuhren«•Volksbelustigungen: Prater und Hanswurst•Die Bierhäuselmenscher vom Spittelberg•Livia, die »Belladonna«

»Joséphine« lernt Französisch – Franzosenzeit und Biedermeier

»Vive la France!«•»Très chic«•Napoleons Abenteuer mit der rassigen »Hübschlerin« Klara•»Page Felix«•Der Fürst von Mitternacht•Wollüstiger Besuch aus England•Der Liebeskongress•»Biedermann und Bummelmaier«•Eleven für’s »Ballett«•Franz Schubert und seine Freunde•Im Walzertakt•Habsburger Klatschgeschichten: »Kaiserliche Hygiene«, Parmaveilchen Marie Louise, Erzherzog Johann und Anna Plochl, Erzherzogin Sophie•Galante Wienerinnen•Die Kaffeehäuser im Vormärz•Die Kehrseite des Biedermeier•1848: Für Freiheit und Gleichberechtigung!

Die »k.u.k. Mutzenbacherin« in der Ära Kaiser Franz Josephs

Immer nur Elisabeth!•Fiakermilli & Co.•»Cholerawitwen« und Menschenjagd•Elend und »Unfüge« in der Vorstadt•Die Masturbationshysterie•Die schwarze Kathi•Das k.u.k. Patentamt•Die Reglementierung der Prostitution 1873•Frauengeschichten: Das Doppelleben der Mizzi Schmidt, Der Salon der Madame Riehl•Männergeschichten: Tödliches Potenzmittel, »Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut!«, Rosa Skandale mit Folgen, Die Überwindung der Wollust•Die kleinen Mädchen auf der Bühne•Befreiungsversuche in höchsten Kreisen•War Kronprinz Rudolf Bigamist?•Intimes von Kaiser Franz Joseph•Bühne und Wirklichkeit•Der Vamp Lina Loos•Die Emanze Marie Lang•Der Skandal um die »Komtesse Mizzi«•Die »Schlumpumpe«•Weitere Habsburger Tratschgeschichten: Ernst Wallburg, Leopold Wölfling und die »Künstlerinnen«, Johann Traugott als Komponist, Der Herzherzog, Ferdinand Burg und seine Berta, Heinrich Jonke, »Ein toller Hund«•Jedem Wiener sein Caféhaus•Die Geburtsstunde der Josefine Mutzenbacher im Literatenkreis Jung-Wien•Vom »Wiener Schmäh« der Mutzenbacherin

Epilog

Anhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

Anmerkungen

Personenregister

Zur Einführung

Durch das Buch führt Josefine Mutzenbacher: Ihr Name steht für einen Beruf, der meist kein frei gewählter war und ist: DIE Mutzenbacherin ist eine literarische Schöpfung, die Wiener Dirne schlechthin, und als diese weltbekannt.

Große Dirnen kennt Wien nicht, es sei denn als Besucherinnen, denn Wien hat keine erotische Kultur. Keine Wienerin schwang sich im Laufe der Jahrhunderte zur beneideten und von Fürsten und Dichtern verehrten, geistvollen Kurtisane auf, und keine lenkte als Mätresse die Geschicke des Landes oder auch nur der Stadt. Selbst von den Geliebten der Habsburger, die ihnen »natürliche« Kinder gebaren, wissen wir, wenn überhaupt, nur Namen, und nicht einmal diese sind verlässlich überliefert. Dafür gibt es eine Unzahl von hübschen und von hässlichen Geschichten, von großen und kleinen Affären, oft heiter, manchmal tragisch, die aber nur für die Betroffenen von Bedeutung waren.

Im Mittelalter ging man mit der Geschlechtsmoral noch recht locker um; die Prostitution war nicht nur geduldet, sondern stand unter dem Schutz des Herzogs. Das änderte sich um 1500. Syphilis, Reformation und Gegenreformation führten zu ihrem gesetzlichen Verbot und somit zu ihrer Kriminalisierung. Kirche und Staat begannen sich ins Sexualleben der Wiener einzumischen: Spitzel überprüften jeden Haushalt auf seine »guten Sitten«, mit dem Ergebnis, dass die Wiener es lernten, ihr Liebesleben bestens zu verbergen.

Man gab sich nach außen fromm und keusch, aber hinter verschlossenen Türen und an bestimmten Orten blühten Wein, Weib und Gesang wie ehedem. Adelige Damen und Herren hielten sich an ihre Kreise oder an ihre Untertanen; wohlhabende Bürger an ihr Dienstpersonal. Erhöhte Vorsicht galt für Bürgerinnen, denn wenn man sie beim Ehebruch erwischte, erging es ihnen schlecht. »Vornehme« Kupplerinnen versorgten die Lebemänner mit edler Ware. Mägde und Dienerinnen aber, die schwanger wurden, landeten auf der Straße und mussten sich und ihr Kind durchbringen – meist durch verbotene Prostitution. Die Nachfrage war groß: Unzählige Knechte und Hausdiener, Handwerksgesellen und Studenten, ebenso wie Händler, die zu den Jahrmärkten kamen, zählten zu den Kunden. Die Straßenprostitution war ein Problem der Unterschicht, und da die Sittlichkeitswächter zu derselben sozialen Schicht gehörten, sahen sie über manches hinweg. Außerdem waren sie überfordert und statuierten nur von Zeit zu Zeit ein Exempel, was unter Dirnen als Berufsrisiko galt. Das durch den rasanten Bevölkerungszuwachs im 19. Jahrhundert steigende Elend der untersten Klassen trieb immer mehr Frauen in die Prostitution, die zum öffentlichen Ärgernis wurde, nicht zuletzt durch das Auftauchen eines neuen Berufs, des Zuhälters, des »Krameltreibers« (von »Gramml«), der zum »Beschützer« der Dirnen und Nutznießer ihrer Arbeit wurde. Andererseits lockerten sich die Sitten seit der Aufklärung generell, Männer und Frauen aus den höheren Schichten wehrten sich gegen überkommene Zwänge und versuchten auszubrechen. Erzherzöge verbargen ihre unstandesgemäßen Liebchen nicht mehr, sondern bekannten sich offen zu ihnen und heirateten sie. Große Damen verließen ihre Gatten und reisten in Gesellschaft ihrer Liebhaber herum. Die Frau trat ins Wirtschaftsleben ein und war nicht mehr gewillt, sich erotisch, wirtschaftlich oder politisch unterdrücken und ausbeuten zu lassen. Es war ein langsamer Prozess, aber das Verhältnis der Geschlechter zueinander war um 1900 ein völlig anderes geworden, als in den Jahrhunderten zuvor. Das »Mutzenbacher« Buch ist nicht nur Literatur, sondern Symptom dieser revolutionären erotischen Aufklärungsbewegung, die eine Überkompensierung der Verdrängung der Sexualität aus dem öffentlichen Leben der Gesellschaft darstellt.

Auf der Flucht vor den 1848er Revolutionären verkleidet sich Pater Zyrill als Bordellwirtin und versteckt sich bei seinen sündigen Schäfchen (Lithografie nach A. Pettenkofen)

Josefine Mutzenbacher wurde zur berühmtesten Wiener Dirne, ja zum Synonym für Wiener Dirne schlechthin. Sie hat nicht ein-, sondern tausendfach gelebt, nicht nur im ausgehenden 19. Jahrhundert, sondern zu allen Zeiten. »Pepi« ist eine echte Wienerin: Sie geht nicht unter, sie »richtet« sich das Leben trotz aller Benachteiligungen und bleibt dabei gutmütig und fröhlich; verbessern will sie nichts, nur ihre eigene Lage. Sie führt uns ohne erhobenen Zeigefinger durch die Wiener Sittengeschichte(n) aller Jahrhunderte und lächelt uns dabei zu: »Sex ist nichts Schlechtes, schlecht ist nur, wer schlecht darüber denkt und spricht!«

DDr. Anna Ehrlich

Wien, im April 2005

Erste Spuren der »Mutzenbacherin«

»Beltane« – Feste unbändiger Lust

Die Jäger- und Sammlervölker der Steinzeit verehrten ihre Frauen – von Prostitution à la Josefine Mutzenbacher war damals noch keine Rede. Je beleibter eine Frau war, desto begehrenswerter war sie, wenn wir die Statuette der Venus von Willendorf richtig deuten.

Um 500 v. Chr. zogen Kelten in unseren Raum, vermischten sich mit Illyrern und älteren Völkern und gründeten das Königreich Norikum. Auf Wiener Boden entstand erstmals eine befestigte Stadt, Vendomina genannt, ferner eine Reihe kleinerer, verstreuter Siedlungen und eine befestigte »Burg« auf dem Leopoldsberg. Die Leute lebten recht gut vom Handel mit Rom, sie versorgten die Römerinnen mit dem begehrten Bernstein, mit »Blondhaar« für Perücken und mit edlen Pelzen. Fremde Händler kamen und fragten neben Unterkunft und Nahrung noch eine weitere Dienstleistung nach: Die ersten Wiener »Mutzenbacherinnen« boten sich ihnen an.

Die Einheimischen besuchten die Dirnen nicht, sie hatten ihre eigenen Frauen und ihre eigenen Sitten. »Beltane« war eines der wichtigsten Feste des keltischen Jahres; »Beltane« bedeutet »Feuer des (Gottes) Bel«. Man feierte die sexuelle Urkraft an sich, die schöpferische Lebensfreude, die erwachte fruchtbare Natur des Frühlings, durch ein Fest der unbändigen Lust. Jungfräulichkeit galt keineswegs als Tugend, und wenn sie beim Beltane-Fest verloren ging, trauerte ihr keiner nach. Rothaarig waren sie übrigens nicht, die hübschen »Wienerinnen« der Keltenzeit, aber sie färbten ihr Haar bereits mit Henna, das ihnen die Händler zusammen mit süßem Wein aus dem Süden brachten.

Römische Glückseligkeit: »Beischläferinnen« und »Lupanare«

Als um Christi Geburt römische Soldaten die Donau erreichten, stießen sie auf wenig Widerstand. Hier herrschte bald Männermangel, da die Kelten als Soldaten in ferne Provinzen geschickt wurden, und so freundeten sich ihre Strohwitwen mit den Neuankömmlingen an. Das Lager – man nannte es Vindobona – wurde ausgebaut und mit Mauern, Türmen und Gräben gesichert: Der »Graben« in Wien erinnert noch heute daran. Innerhalb des Lagers gab es Tempel, Säulenhallen, Bäder – aber keine Frauen, denn die Soldaten durften nicht heiraten. Sie quartierten daher rund um das Lager ihre Konkubinen und deren Mischlingskinder in privaten Behausungen ein, und findige Unternehmer gründeten für die Frauenlosen »Canabae« (Kneipen) und »Lupanare« (Bordelle). Lupa bedeutet ja nicht nur Wölfin, sondern auch Prostituierte. Auf dem Michaelerplatz findet man deren Reste: unter anderem eine römische Mauer mit Spuren von Fresken mit Weinranken, der Pflanze des römischen Gottes Bacchus.

HIC HABITAT FELICITAS, hier wohnt die Glückseligkeit, stand über dem Eingang der römischen Bordelle. Die Mädchen und Lustknaben aber, die Glückseligkeit anboten, waren Sklaven, rechtlich gesehen »Sachen« und Eigentum des »Unternehmers«. Wurden sie von Kunden verletzt oder gar getötet, musste der Täter Schadenersatz zahlen: rund 3500 Euro.

In der Zivilstadt von Vindobona, in der sich Händler, Handwerker und Legionäre im Ruhestand ansiedelten – im heutigen 3. Bezirk, in der Umgebung des Belvedere-Gartens und rund um den Rennweg –, gab es freie Prostituierte, die besser gestellt waren. Sie waren geschminkt und parfümiert, trugen eine kurze, grüngefärbte Männer-Toga – das römische Frauengewand, die Tunika, stand nur ehrbaren Frauen zu –, bei Kälte darüber einen weißen kurzen Umhang, auf dem Kopf eine blonde Perücke und zeigten Bein in hohen, roten Stöckelschuhen. Wer das Dirnengewerbe ausüben wollte, musste sich registrieren lassen, denn die Römer hatten strenge Gesetze gegen die Unmoral. Daher ließ sich sicherheitshalber auch so manche römische Ehefrau als Dirne registrieren – um straflos Ehebruch treiben zu können. Man prägte eigene Bordellmünzen, die den Soldaten von ihren Generälen geschenkt oder von freigebigen Politikern in Wahlzeiten in die Menge geworfen wurden: Der Wert entsprach der Darstellung.

Als Legionäre im Jahre 193 n. Chr. unweit von Wien, in Carnuntum, Lucius Septimius Severus zum Kaiser ausriefen, machten sie ihm klar, dass sie vom Eheverbot und von den Dirnen genug hatten. Er erlaubte ihnen daraufhin »Beischläferinnen«, die »Focariae«, mit denen sie in der Zivilstadt eine Art Ehe führten. 212 n. Chr. erhielten die Provinzstädte schließlich das Bürgerrecht, was das Ende der Ehebeschränkungen bedeutete.

Trotz der Nähe Carnuntums war Vindobona so bedeutend, dass sogar römische Kaiser längere Zeit hier weilten: Zuerst Hadrian, später Marc Aurel, an den bis heute eine Straße erinnert. Seine reizvolle Gattin, Diva Faustina Augusta, beehrte Wien gewiss ebenfalls mit ihrer Anwesenheit, Münzen mit ihrem Bildnis wurden hier gefunden. Sie schenkte dem Kaiser dreizehn Kinder, die Marc Aurel, ein wahrer Philosoph, mit stoischer Gelassenheit als die seinen anerkannte: selbst Lucilla, die jeder für die Tochter eines Gladiators hielt.

Hunnenkönig Attilas Ermordung und König Samos Manneskraft

Die »zivilisierte« Römerzeit ging zu Ende, als das Christentum neue moralische Akzente setzte und von allen Seiten neue Völker ins Land drängten. Das Vorrücken der Hunnen veranlasste die meisten Römer, mit ihren einheimischen Weibern und Kindern abzuziehen. Wie es denen erging, die im Lager von Vindobona blieben, meldet keine Chronik.

Der gefürchtete Attila achtete die Frauen durchaus1, und dass er oder ein anderer Hunnenkönig Ursula und 11 000 Jungfrauen bei Köln habe töten lassen, ist nichts als üble Nachrede. Er starb 453 n. Chr. in der Nacht nach seiner Hochzeit mit Ildico, der Legende nach wurde er von ihr ermordet. Wo die Untat genau geschah, weiß niemand, aber nichts spricht dagegen, sich die zerstörten römischen Paläste von Wien als Kulisse vorzustellen. Das »Nibelungenlied« erzählt, dass Hunnenkönig Etzel (Attila) seine Hochzeit mit Krimhild mit einem 17-tägigen Fest in »Wiene« feierte. Haben die Hunnen aus Rache für seinen Tod wirklich Wien zerstört? Tatsache ist: Irgendwann um diese Zeit hat Wien gebrannt.

Nach dem Abzug der Hunnen2 fielen Kriegerhorden einmal von Osten, dann wieder von Westen ein. Vandalen und Langobarden, Awaren und Slawen machten den »Wienern« das Leben schwer. Ein Stamm nach dem anderen eroberte die Gebiete, wurde seinerseits vom nächsten Stamm besiegt und ging in ihm auf. Ein interessantes Völkergemisch war die Folge: zähe Menschen, die es lernten sich anzupassen. Diese Eigenschaft der »Österreicher« gefiel auch König Samo, der Wien vermutlich zu seiner Hauptstadt machte.3 Es hieß zu jener Zeit Dunaj oder Vendunja. Über Samos Herkunft ist viel gerätselt worden: Laut der Chronik von Fredegar stammte er aus der Gegend von Sens (südöstlich von Paris), war also ein Galloromane, doch seine Sitten waren weder römisch noch fränkisch. Er war ein fröhlicher Heide aus Überzeugung, nahm sich zwölf slawische Frauen und zeugte mit ihnen 22 Söhne und 15 Töchter. Sein Reich erstreckte sich von Böhmen bis weit in den Süden, doch zerfiel es nach seinem Tod (658 n. Chr.). Wien wechselte immer wieder seinen Herrn und seine Sprache. 881 n. Chr. wurde es für hundert Jahre ungarisch und Bècs (»Am Steilhang«) genannt, bis es die Truppen Kaiser Ottos I. ab 955 n. Chr. für das Deutsche Reich eroberten. Zum Dank für ihre Tapferkeit belehnte Otto viele seiner Krieger aus Bayern und Franken mit Grund und Boden im Wiener Raum, den sie sich allerdings erst mit dem Schwert erkämpfen mussten – vom Feind, den Besitzern. Die entlassenen Soldaten waren raue Leute, Glücksritter, und mit ihnen kamen entlaufene Mönche, fahrendes Volk, lockere Frauenzimmer. Mord und Totschlag standen auf der Tagesordnung. Nur allmählich konsolidierten sich die Verhältnisse und aus der Jahrhunderte lang umstrittenen Grenzfestung Wien konnte sich langsam ein christliches, mittelalterliches Städtchen entwickeln.

Frauen treten erstmals aus dem Dunkel der Geschichte – »Josefine« und das Mittelalter

Die fruchtbaren Markgräfinnen

Ganz einfach war es nicht, heidnische Vorstellungen und christliches Gedankengut miteinander zu verbinden: Eifrig wurde diskutiert, ob Frauen denn überhaupt Menschen wären. Den reichen und mächtigen Damen gestand man dies bald zu, denn der Wert der Frau hing eng mit ihrer sozialen Stellung zusammen. Und so ist es nicht weiter erstaunlich, wenn wir aus dem frühen Mittelalter nur von Privilegierten Kunde haben, besonders von den Frauen der Markgrafen. Seit 976 n. Chr. die Babenberger von Kaiser Otto II. mit der neu gebildeten Mark im Osten belehnt worden waren, strebten diese danach, ihre Macht und ihr Ansehen zu vergrößern. Ein probates Mittel dazu waren günstige Eheverbindungen.

Markgraf Leopold II. (?–1095) vermählte sich mit Itha von Formbach-Ratelnberg, der Überlieferung nach war sie die Erbin von Wien4. Sie war nicht nur reich, sondern auch wunderschön und so fromm, dass ihr Sohn Leopold (III.) es bis zum Heiligen und Landespatron brachte. Die fruchtbare Markgräfin gebar ihrem Mann sieben Kinder, aus einer früheren Ehe hatte sie bereits zwei Söhne. Als 55-jährige Witwe ging ihre Abenteuerlust mit ihr durch, und sie zog mit Kreuzfahrern, die sich damals in Wien versammelten, ins Heilige Land. Die Teilnahme an einem Kreuzzug war damals große Mode und ein unvergessliches Erlebnis: Voran zogen Krieger und Kriegerinnen, dahinter im Tross unzählige Händler, Köchinnen, Wäscherinnen und Prostituierte, die sich fern der Heimat der Gläubigen erbarmten. Itha ritt zwischen den Kriegern, als diese im September 1101 auf den Feind trafen. Wie die Legende erzählt, geriet die anmutige Markgräfin in türkische Gefangenschaft, kam in den Harem des Sultans und wurde dessen Lieblingsfrau.

An Liebeskraft wurde Itha von ihrer Schwiegertochter, der zweiten Gattin des heiligen Markgrafen Leopold III. (1075–1136) und Königstochter Agnes, bei weitem übertroffen. Sie war die Witwe Friedrichs I. von Staufen und hatte bereits zwölf Kinder, als sie 1106 den Markgrafen heiratete. Von ihm bekam sie weitere 19, von denen sieben jung verstarben. Macht zusammen 31! Unglaublich, doch hat man anhand ihres Skeletts nachgewiesen, dass sie tatsächlich mehr als 25 Kinder geboren hat. Diese erstaunliche Frau erreichte ein Alter von über siebzig Jahren. Unter ihrem Sohn Leopold (IV.) wurde Wien 1137 als »civitas« bezeichnet, war also endlich zu einer richtigen Stadt mit allen Privilegien geworden.

Leopolds Bruder Heinrich (II.) vermählte sich in zweiter Ehe mit der 15-jährigen Prinzessin Theodora Komnena, einer Nichte des Kaisers von Byzanz. Sie wurde 1156 gemeinsam mit ihrem Mann mit Österreich als Herzogtum belehnt, das in Zukunft – im Falle des Aussterbens des Mannesstammes – auch an Töchter vererbt werden konnte. 1155 machte das Herzogspaar Wien zu seiner Residenz.

Die Herzogin hatte Handwerker aus Byzanz mitgebracht, darunter Baumeister. Sie errichteten neben festen Häusern für die wachsende Bevölkerung einen Wirtschaftshof mit zwei Kapellen und einen großen Saal für das Herzogspaar, davor ein Kloster für irische Mönche und eine schöne neue Kirche. Hof und Bürger suchten in ihr seelische Erbauung, aber außerhalb wollten sie mit Wein, Weib und Gesang unterhalten werden. Gaukler, Spielleute und Sänger fanden ihr Publikum. Reinmar von Hagenau, ein geborener Elsässer, machte Wien zu seiner neuen Heimat und sang hier das »Lob der Frauen«:

»Und ist daz mirs mîn sælde gan …«Und sollte mir mein Glück vergönnen,dass ich von ihrem Munde, während sie spricht,einen Kuss stehlen kann,gibt Gott, dass ich ihn dann mit mir fortbringe,so will ich ihn heimlich bei mir tragenund immer verbergen.Sollte sie das aber für eine schwere Kränkung halten und mich meiner Untat wegen hassen,was tu ich dann, ich Unglücklicher?Dann nehme ich ihn und lege ihn wieder dorthin,woher ich ihn nahm,wozu ich gewiss imstande bin.

Galten die Reime einer hohen Dame oder einer hübschen Bürgerin? »Ich versichere dennoch, sie hat nie einen Schritt aus dem Kreis der weiblichen Tugenden hinaus getan … So lasse ich es denn auch neidlos geschehen, wenn jemand behauptet, er habe größere Freuden erlangt. Mag er!« So sang Reinmar in aller Öffentlichkeit, wer weiß, was er an Tratsch und Eifersucht damit ausgelöst hat.

Eine Wiener Sage überliefert eine Eifersuchtstragödie: Ritter Brennberger besang die Reize der schönen Herzogin so innig, dass es ihrem Gemahl zu viel wurde. Er ließ ihm den Kopf abschlagen, das Herz kochen und dieses seiner Frau servieren. Diese aß es mit gutem Appetit. Als der Herzog fragte: »Frau, wisst Ihr, was Ihr gegessen habt?«, verneinte sie. Höhnisch grinsend klärte er sie auf. Verzweifelt schluchzte da die Herzogin: »Unschuldig hat er den Tod erlitten um meinetwillen; er kam mir nie so nah, dass ihn meine Arme umfangen hätten.« Sie schloss sich in ihre Kammer ein, aß und trank nicht mehr und starb nach zwölf Tagen.

Reinmar von Hagenaus berühmtester Schüler war Walther von der Vogelweide, der bis 1198 am Wiener Hof weilte. Auch er liebte die Schönheit der Frauen und die »niedere« Minne. Er sang vom Liebeslager unter der Linde, dem Bett aus Rosen, von tausend Küssen und der Verschwiegenheit: »Was er mit mir tat, das soll nie jemand erfahren als er und ich und ein kleines Vögelein, tandaradei; das wird gewiss verschwiegen sein.«

Drall, mit rosigen Wangen und lachenden grauen, blauen oder hellbraunen Augen, so wird sie wohl ausgesehen haben, diese kleine »Wienerin« mit ihrer Vorliebe für die Natur. Eine »Hübschlerin« im Mutzenbacherischen Sinne war sie deswegen noch lange nicht. »Hübschlerinnen« nannte man die freien »gemainen Frauen«, die sich der Männer von Berufs wegen erbarmten. Das Wort »huer« war als Schimpfwort bereits bekannt: Am 9. Juli 1192 verbot Herzog Leopold V. das Wort »Hurensohn« bei Strafe. Fluchen und Schimpfen war damals gang und gäbe: Man wünschte jemandem das Fieber, die Krämpfe, den Veitstanz, man legte haarsträubende Schwüre ab bei Gottes Lunge oder Leber, bei Gottes Blut oder Darm, bei Gottes Laus oder Schweiß. Man rief: »Dass dich Gottes fünf Wunden schänden! Dass dich der Teufel oder Gottes Leichnam schände!«

Adeliger Zeitvertreib: Turniere, Kreuzzüge

Auch in Wien war für die adelige Gesellschaft das höchste aller Vergnügen das Turnier. Von weit her kamen die Ritter, um im Angesicht der Frauen ihre Kräfte zu messen. Rund um den Turnierplatz (heute: Platz Am Hof) war die »Schranke« errichtet, die Ritter mussten dort Schild und Rüstung mustern lassen. War eine der Damen von einem Ritter beleidigt worden, so warf sie Schild und Rüstung von der Schranke und der Getadelte durfte nicht am Kampf teilnehmen. Für die Damen waren Tribünen errichtet, wo ihnen nichts vom edlen Streit entging. Sie konnten durch die Wahl ihrer Kleiderfarben ihrem Galan Botschaften vermitteln. Rot stand für brennende Liebe, Blau für Treue, Grau für Trauer und Schwarz für das Ende der Liebe, Weiß für Unschuld und Herzensreinheit. Grün wurde selten getragen, es galt als Hexen- und Teufelsfarbe. Gelb wurde vermieden, es war als Farbe der Schande Juden, Bettlern und Prostituierten zugeteilt. Letztere waren in großer Zahl anwesend und ermunterten die Ritter durch ihre freizügig zur Schau gestellten Reize.

Doch die edlen Ritter lockte auch die Ferne. Herzog Leopold V. nahm – wie fast alle christlichen Fürsten – am dritten Kreuzzug teil, dieser führte 1198 seinen Vetter Friedrich I. Barbarossa zum zweiten Mal über Wien. Der Kaiser hielt auf der Simmeringer Heide zwei Wochen lang Reichstag mit Heerschau und rauschenden Festen, bevor das Heer mit Kaiser und Herzog an der Spitze nach Osten weiter zog. Im Heiligen Land geriet Leopold vor Akkon mit dem berüchtigten Raufbold Richard Löwenherz von England aneinander. Als der Engländer dann auf der Heimreise Schiffbruch erlitt, blieb ihm nur der Landweg, und der führte über Wien. Sicherheitshalber verzichtete Löwenherz auf königliches Gepränge und verkleidete sich als Mönch, trotzdem wurde er am 21. Dezember 1192 in einer Schenke in Erdberg erkannt. Leopold warf ihn in den Kerker, zuerst in Wien und später in Dürnstein, und zahlte ihm so die Beleidigung vor Akkon heim.

Siegespreis beim Turnier: freizügige »Hübschlerinnen«

(Buchmalerei aus dem »Breviaire d’Amour«)

1192 war für Herzog Leopold V. ein gutes Jahr, das ihm nicht nur das Anrecht auf sechs Tonnen englisches Silber als Lösegeld für König Richard, sondern auch die Steiermark einbrachte. Sein Glück stimmte den Herzog den Untertanen gegenüber aber nicht milde, und für das Dirnenwesen hatte der »Tugendhafte« schon gar nichts übrig: Er bestimmte 1192, dass die »freien Frauen« außerhalb jedes gesetzlichen Schutzes stehen sollten. Sie hatten kein Klagerecht und waren jeder Willkür ausgeliefert; nicht einmal wegen Notzucht durften sie sich an den Richter wenden. Beliebt war Leopold nicht. 1194 fand er ein schreckliches Ende, nicht ohne zuvor gelobt zu haben, das englische Silber zurückzugeben. Zum Glück für Österreich hielten sich weder seine Söhne noch seine Witwe an das Versprechen.

Die neue Reinlichkeit : Badstuben und Bademädchen …

Die Kreuzfahrer brachten außer ihren im Kampf verstümmelten Gliedern noch etwas anderes mit nach Hause: den Sinn für Reinlichkeit. Im Orient hatten die frommen Pilger den Luxus des Bades kennen gelernt und wollten ihn nicht mehr missen. Da es in den Häusern selbst meist kein Wasser gab, sprossen Badstuben wie Pilze aus dem Boden. Man besuchte sie tagsüber, denn nachts auszugehen war lebensgefährlich. War nun das Bad bereitet, liefen die Bader und ihre Knechte mit Trommeln durch die Stadt und luden alle ein. Niemand war ausgeschlossen, selbst Lehrlinge und Gesellen bekamen von ihren Meistern den wöchentlichen Badegroschen, und mildtätige Menschen spendeten den Armen »Seelbäder«, um sich das Wohl der eigenen Seele und die Gebete der Beschenkten zu sichern.

Noch heute erinnert die Neubadgasse an das mittelalterliche Badevergnügen und ein ganzes Stadtviertel, das Stubenviertel, leitet seinen Namen davon her. Man schritt mit um den Leib geschlungenem Leinentuch durch die Straßen zum Bad und ließ sich dort vom Bader oder der spärlich bekleideten Bademagd in tiefen, hölzernen Bottichen mit Lauge abreiben, die Haare waschen und die Wangen rasieren, danach betrat man das Schwitzbad; abschließend wurde man von den Mägden kalt abgegossen. In einigen Bädern waren diese auch sonst recht »hilfsbereit«. In den teuren Badstuben nahm der saubere Badegast nun in einer großen Wanne voll duftendem Wasser Platz. Oft saßen in ihr bereits Vertreter des anderen Geschlechts, und wenn nicht – dann vermittelte der Bader gern Gesellschaft. Zwischen die Badenden wurden Bretter gelegt und das Beste aus Küche und Keller aufgetischt, Spielleute sorgten für Musik, Alkoven dienten für Massage und andere Zwecke.

Paar im gemeinsamen Badezuber

Selbst ehrbare Wienerinnen gingen ins Bad und leisteten den Männern Gesellschaft. Eigene Frauenbäder gab es nur zwei in der ganzen Stadt, doch reservierte man in den meisten Bädern bestimmte Stunden oder Tage für Frauen. Sie übertrumpften einander mit den ausgefallensten Kopfbedeckungen, sonstige Badekleidung war nicht üblich.

Tannhäuser beklagte sich vor 800 Jahren bitter, wie leicht einen das Wiener Leben zugrunde richte, mit schönen Weibern, mit Leckerbissen und »zweimal in der Wochen baden«. Das Bad in der Walchstraße, der heutigen Wallnerstraße, wurde vom Herzog selbst aufgesucht und hieß daher ab 1314 »des Herzogen padstuben« (das spätere »Neubad«). Auch die Herzogin hatte ihre Badstube, lesen wir doch am 22. Januar 1405: »Bruder Arnold von Sehausen … vermacht Niklas der pader die pad-stuben, die da leit hinder sand Pangratzen ze Wienne und heizzet der Hertzogin padstuben … dasz sie dafür im Kloster einen Altar bauen, ein ewiges öllicht vor diesem brennen und einen guten Grabstein über sein Grab legen sollen …« Von der Badstube vor dem Schottentor hört man bereits 1292, das Bad der Perliebin am Haarmarkt wird 1308 erwähnt, die »Wunderburg« im Elend bei den Schotten war für die ärmeren Leute bestimmt, das Bad bei den Röhren (Tuchlauben 7a/Seitzergasse 6/Steindlgasse 1) erfreute sich besonderer Beliebtheit. Etwas jünger waren das Hafnerbad am Hafnersteig, das Frauenbad vor dem Stubentor und das Schilcherbad am heutigen Stock-im-Eisen-Platz 4. Im Spätmittelalter soll es in Wien 29 Badstuben gegeben haben, die in den Vorstädten gelegenen und die jüdischen nicht mitgezählt.

Die Lepra als Folge der Unzucht

Ein nicht erfreuliches Mitbringsel aus dem Orient war die Lepra: In Wien wurden Leprahäuser gebaut, eines davon hieß »Am Klagbaum«, ein anderes »Siechenals«. Wurde Lepra diagnostiziert, so wurde der Patient seines Eigentums beraubt und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, meist während einer Seelenmesse. Er galt als tot, sein Ehepartner durfte allerdings erst nach seinem tatsächlichen Tod wieder heiraten. Die Krankheit galt als Strafe für die Sünden der Menschheit und führte zu religiöser Hysterie, zur Verfolgung der »Unzucht« und zu Judenmorden. Der Lepröse büßte mit seinem Leiden für seine Sünden und, falls er keine begangen hatte, für die Erbsünde. Den Menschen graute nicht nur vor seinem Körper, sondern auch vor seinen Sünden. Eine »Volksseuche« war die Lepra nie, es mag im 13. Jahrhundert in Wien gleichzeitig vielleicht hundert Aussätzige gegeben haben. Den Leprakranken wurde unersättliche sexuelle Begierde nachgesagt, Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau sollte diese heilen können. Hildegard von Bingen empfahl hingegen eine Salbe aus Einhornleber, aber auch sie sah im Aussatz die Folge schlechten Lebenswandels.

Mittelalterliche Miniatur aus einem »Badebuch«

Herzog Leopold VI. (?–1230) tat viel für die Stadt: 1221 verlieh er Wien das Stadtrecht mit dem Stapelrecht: Alle fremden Kaufleute, die mit Ungarn Handel treiben wollten, mussten ihre Waren über Wien führen und zwei Monate lang hier feilbieten. So konnten die Wiener nicht nur vorteilhafte Käufe tätigen, sondern auch schöne Einnahmen erzielen, die »Josefines« Vorgängerinnen zu schätzen wussten. Doch schon bald stellte der Herzog fest, dass der Schandlohn der Dirnen aus einer von Gott nicht erlaubten Handlung entsprang und daher nicht bezahlt werden müsse. Wurde aber eine Jungfrau oder eine verheiratete Frau vergewaltigt, musste sich der Verdächtige durch ein Gottesurteil mittels glühendem Eisen reinigen. Leopold selbst war trotz der allgemeinen Furcht vor der Lepra kein Tugendbold: Doch schützte der Herzog seine Untertanen vor richterlicher Willkür. Selbst den Schuldigen ließ er eine letzte Chance: Erreichten sie das Schottenkloster auf der »Freyung«, so genossen sie Kirchenasyl. »Leo!« – Kinder rufen bis heute beim Fangenspiel seinen Namen, um nicht gehascht zu werden. Er zeugte einen »natürlichen« Sohn namens Leopold von Blumau.

Der »kühne Griff«

Friedrich II., genannt »der Streitbare«, setzte allen schönen Frauen nach und veranstaltete Trinkgelage und Tanzfeste, fleißig unterstützt von den Sängern Neidhart von Reuenthal und Tannhäuser. Friedrich stützte sich auf die kleinen Leute, die »Krautjunker« und »Döper«, was sein Freund Neidhart sehr beklagte. Aus dessen Abneigung gegen die Bauern und deren »Übergriffe« entstand das Neidhartspiel, ein Fastnachtsspiel: Es war Brauch, das erste Veilchen zu feiern. Einmal war Neidhart der glückliche Finder, bedeckte es mit seinem Hut und lief zur Burg, um den Fund zu melden. Alle, voran die Herzogin, eilten freudig herbei. Doch waren inzwischen auch Bauern gekommen und versuchten mit den Mädchen der Herzogin zu tanzen, was die adeligen Herren erzürnte. Als nun aber die Herzogin den Hut aufhob, um das Veilchen zu pflücken, fand sich darunter zu ihrer Empörung kein Veilchen, sondern – Exkremente. Mit zornigen Worten schalt sie Neidhart:

»Dar uber sol man dich straufnDas du nimer kriegest,Und kain frawen mer betriegest,Du vaiger swacher man!Ez muoz dir an daz leben gan!«

Die Bauern lachten den Ärmsten aus. Der wagte sich der Herzogin gar nicht mehr unter die Augen und wanderte zum nächsten Dorf. Was sah er da? Die Bauern – er erkannte sie wieder – tanzten um ein Veilchen! Das musste das Seinige sein! Er riss sein Schwert aus der Scheide, hieb auf die Bauern ein und schlug ihnen Hände und Beine ab.

150 Jahre später hat ein unbekannter Maler diese Szene in einem Wiener Bürgerhaus, Tuchlauben 19, an die Wand gepinselt, die Fresken sind erst 1979 wieder entdeckt worden. An der Wand gibt es weitere Szenen zu sehen: Ein Mädchen hält einen aus blühenden Zweigen geflochtenen Ball in der Hand, den »Maien«, um ihn der Person seiner Wahl zuzuwerfen. Auf diese Weise pflegten die »Hübschlerinnen« bei den großen Festen der Stadt ihre Freier auszuwählen. Die nächste Szene wird deutlicher: Ein Bursche greift einem im Gras liegenden Mädchen mit der Hand hoch unter den Rock hinauf ans »füdenol«, die Scham, in der Neidhart-Literatur bekannt als der »kühne Griff«. Das Mädchen hält in der einen Hand den (Jungfern-)Kranz, in der anderen einen Spiegel. Diese waren aus poliertem Silber angefertigt und vielbegehrte Luxusartikel, die sich nur Adelige oder wohlhabende Bürger leisten konnten. Der Mann ist ein Bauer, der die höfische Minne verletzt und dem Mädchen die Jungfräulichkeit, Kranz und Spiegel im Doppelsinn, raubt. Vom letzten Fresko ist nicht mehr viel erhalten, schwach erkennt man eine Schlittenfahrt. Dabei ist es unter den dicken Decken recht lustig zugegangen: »Weiber waren stets noch sicher an dem Kopf, den riss noch keiner ihnen ab. Geschah was sonst wo, haben sie’s auch noch überlebt.«

Der überhebliche Neidhart, der umsonst gehofft hatte, der »Maibuhle« der Herzogin zu werden, war bei den Wienerinnen längst nicht so beliebt wie Tannhäuser, in dessen Schönheitsideal sich manche selbst erkannte: »Weiß wie Hermelin waren ihre Ärmchen, ihre Figur war schlank und allenthalben wohl beschaffen. Etwas üppig war sie dort, wohlproportioniert anderswo, bei ihr ist nichts vergessen: Weiche Schenkel, gerade Beine, ihre Füße von rechtem Maß. Nie sah ich eine schönere Gestalt, die mein Herz besessen hat. An ihr ist alles vollkommen.« Er wurde für seine Worte belohnt: »… nur wir zwei in einem Kleefeld. Sie tat ihre Schuldigkeit und machte, was ich wollte. Ich tat ihr ganz behutsam weh. Ich wünschte, es wäre noch nicht vorbei. Ihr stand gut das Lachen. Dort begannen wir beide ein fröhliches Treiben: Das geschah aus Verliebtheit und anderen ungewöhnlichen Gründen. Von Liebe sprach ich zu ihr und sie vergalt es mir auf süße Art«, sang Tannhäuser in seinem Lied »Der Winter ist zergangen«. Er wurde noch deutlicher:

»Kühner Griff« und »Spiegelraub«

(Neidhart-Fresken, Wien 1, Tuchlauben 19)

»Sie wurde meine Frau und ich ihr Mann.Wohl mir!Ein solches Erlebnis!Der ist immer glücklich, der sie sieht, weil man von ihr das Beste sagt:Sie ist so lieblich.Alles wurde da auf der Wiese von unsbewilligt.«

Es war eine Zeit, die gerne Feste feierte. Doch ein besonderes Fest mit vielen fürstlichen Gästen – die Hochzeit der herzoglichen Schwester Konstanze mit dem Markgrafen von Meißen – musste in Stadlau nördlich der Donau stattfinden, denn Friedrich hatte die Wiener gegen sich aufgebracht. Damit nicht genug, legte sich der »Streitbare« mit seinem Verwandten Kaiser Friedrich II. an. Schließlich verhängte der Kaiser im Juni 1236 die Reichsacht über Friedrich und erklärte ihn seiner Länder für verlustig. 1237 zog Kaiser Friedrich II. von Italien kommend in Wien ein und hielt sich über drei Monate in Gesellschaft fast aller deutschen Reichsfürsten auf. Welch ein Geschäft für Händler, Quartiergeber, Gasthäuser und Prostituierte!

Doch Herzog Friedrich gab sich nicht geschlagen und eroberte Wien zu Weihnachten 1239 zurück. Bald wickelte er selbst den Kaiser um den Finger, denn er wollte König werden. Der Tag der Rangerhöhung war festgesetzt: Herzog Friedrich befand sich in froher Erwartung auf die Krönung und der heiratslustige Kaiser (er zählte 51 Jahre) auf die 19-jährige Gertrud, Friedrichs Nichte, als seine Braut. Sie warteten beide vergebens, denn Gertrud erschien nicht, ja ließ sich nicht einmal entschuldigen! Schwer enttäuscht weigerte sich der Kaiser, Österreich zu einem Königreich zu erheben – eine historische Chance war vertan.

Der hochintelligente Herzog verhielt sich während seiner weiteren Regierungszeit politisch klug und kam den alten Feinden entgegen. Und so hätte Wien, das innerhalb der neuen Stadtmauer recht groß geworden war5, einer angenehmen Zukunft entgegen sehen können, wenn – ja, wenn der Babenberger nur einen Sohn oder wenigstens eine Tochter gehabt hätte. Nach seinem unerwarteten Tod in der Schlacht an der Leitha 1246 begannen die langwierigen Erbstreitigkeiten zwischen seiner Nichte Gertrud und seiner Schwester Margarete und deren Ehemännern.

Ein Böhme regiert in Wien

Die Berichte in der Literatur, das österreichische Interregnum hätte sich durch besondere Sittenlosigkeit ausgezeichnet, sind durch nichts belegt. Margaretes Ehemann König Ottokar von Böhmen, den die Stände ins Land gerufen hatten, sorgte für Ordnung. Als im Sommer 1258 ein verheerender Stadtbrand in Wien wütete und die Stephanskirche schwer beschädigte, ließ er sie wiederherstellen und 1263 neu weihen. Er stellte Bauholz für den Wiederaufbau der Stadt zur Verfügung und führte den Bau der Hofburg fort. Wien wurde eine sichere und schöne Stadt. Zwischen 1252 und 1273 weilte ein böhmischer Spielmann hier, den man den »Freudenleeren« nannte. Er schildert in seiner »Wiener Meerfahrt« die Pracht der Stadt, vermerkt den Hang der Wiener zum Essen und Trinken und die Schönheit der Frauen.

»Wien, das ist des Lobes wert,Da findet man Ross und Pferd,Großer Kurzeweile viel,Sagen, Singen, Saitenspiel,Das findet man zu Wien genug,Hübschheit und Ungefug.«

Fahrende Spielleute wie der »Freudenleere«, aber auch Wunderheiler und Gaukler zogen von Stadt zu Stadt und machten die Schenken unsicher, »gemeyne Frauen« fanden sich oft in ihrem Gefolge. Einige von diesen wurden im Lauf des 13. Jahrhunderts zwar sesshaft, flohen bei Schwierigkeiten jedoch rasch.