16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

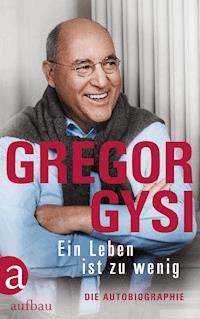

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Gregor Gysi – so offen und persönlich wie noch nie.

Gregor Gysi, Legende der Linkspartei und alternativer Elder Statesman, wird auf seinen Lesereisen seit Jahren von Hans-Dieter Schütt begleitet. So kam es zu den Gesprächen am Imbissstand, die in diesem Buch versammelt sind: Gysi in seinem Element, schlagfertig, pointiert, lebensklug. Über Wodka, Fußball und Ostdeutschland, über die Letzte Generation und die erste deutsche Kanzlerin, über die Medien, Sinnlichkeit und Gott. Gysi on tour durchs Leben – wie es ist, wie es sein sollte und wie wir es verändern könnten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 329

Ähnliche

Über das Buch

»Currywurst steht für: Fünf-Minuten-Dialog; Reaktionsfreude, die nicht jedes Wort auf die Waage legt; Appetit auf Häppchen; Philosophien, die gewissermaßen auf eine Serviette passen. Ein Angebot für Eilige. Dafür, wie große und kleine Fragen einander die Hand reichten, als gäbe es zwischen ihnen Kameradschaft. Ein Versuch in Beiläufigkeit. Keine vorherige Themenauswahl, sondern spontaner Beginn, spontaner Verlauf. Und Bekenntnis zum Fragment. (…)

Die Currywurst ist konkret und Metapher. Wir haben tatsächlich gemeinsam gegessen. Manchmal aber auch nicht. Saßen im Auto, gingen durch eine Stadt, harrten in einer Bühnengarderobe aus, oder wir notierten in anderen, sich spontan ergebenden Warteständen, was unlängst, beim Signieren der Bücher, aus langen Warteschlangen heraus, so alles gefragt worden war. Unterwegs mit Gregor Gysi ist, zu erfahren, was Weltveränderung unmittelbar sein kann.«

Über die Autoren

Gregor Gysi, geboren 1948, Rechtsanwalt und Politiker. 1990 bis 2002 und 2005 bis 2015 Fraktionsvorsitzender der PDS bzw. der Partei Die Linke im Bundestag. Dort seit 2020 außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Bei Aufbau erschienen die Autobiographie »Ein Leben ist zu wenig«, »Was bleiben wird« (mit Friedrich Schorlemmer), »Marx & wir«, »Mein Vater« (mit Gabriele Gysi), »Gysi vs. Sonneborn – Kanzlerduell der Herzen«.

Hans-Dieter Schütt, geboren 1948, Journalist. Mitarbeit bei Gregor Gysis Autobiographie »Ein Leben ist zu wenig«, Herausgeber von: »Gregor Gysi, Friedrich Schorlemmer, Was bleiben wird«, »Mein Vater« (Gregor Gysi und Gabriele Gysi im Gespräch), »Gysi vs. Sonneborn – Kanzlerduell der Herzen«, »Dieter Mann, Schöne Vorstellung« und »Landolf Scherzer, Weltraum der Provinzen«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

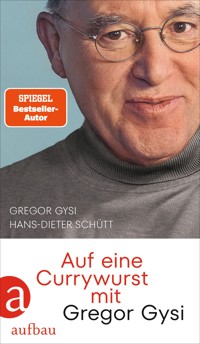

Gregor Gysi, Hans-Dieter Schütt

Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

ZUVOR

BERLIN — »Diese Kantine hat keinen Charme«

ABENTEUER — »Mir ging die Puste aus«

GELD (1) — »Dagobert Duck? Nicht meine Welt«

KANZLEIALLTAG — »Die Lektüre kann sehr langweilen«

DEUTSCHLAND — »Millionen Arten von Grün«

ERSTE LIEBE — »Weiße Rosen aus Athen«

RHETORIK (1) — »Kornhaufen und Kahlkopf«

GOTT — »Wichtig in jeder Kirche: die Ketzer«

SPIEGEL‑BILD — »Habe mich an mich gewöhnt«

MEDIEN — »Glanz und Elend«

KINDER — »Ich staune, was sie alles können«

MITREGIEREN — »Debatten im Nervenzentrum«

WALD UND WIESE (1) — »Honecker. Da gäbe es viele Fragen«

ANGELA MERKEL — »Die Stellvertreterin kennen alle«

HANDY — »Das war, als ich gehackt wurde«

OCHSEN UND ANDERE TIERE — »Als Cowboy überall gefragt«

BUNDESVERDIENSTKREUZ — »Lenin hat ihn gewürdigt«

GESCHWISTER — »Er muss es doch mal versuchen!«

RHETORIK (2) — »Ich büke einen Kuchen«

FRAUEN — »Ja, habe ich gesagt: Ich habe Angst«

IM BUNDESTAG — »Sacharbeit – ein sehr erotisches Wort«

FRÜHE BERUFSWÜNSCHE — »Äußerst geheimnisvoll«

LINKS UND RECHTS – EXTREM — »Gleichsetzung lehne ich ab«

IM GERICHT — »Wehe, wenn du verlierst«

GELD (2) — »Gesundheit muss sich nicht rechnen«

OLYMPIA — »Sogar Bogenschießen«

TALKSHOWS — »Bin ein Generalist«

KIFFEN — »Die Wirkung? Null!«

MARX UND ENGELS — »Wir müssen dann fort sein«

WALD UND WIESE (2) — »Erzähle ich Ihnen nicht!«

RUF DER POLITIK — »Dieser Wunsch kann dich aufweichen«

FUSSBALL — »Ich stand im Tor, weil ich faul war«

VISIONEN — »Träumen darf man alles«

ENTSPANNUNG — »Gelegentlich Kreuzworträtsel«

BÜRGERGELD — »Wie wäre es mit Bonus statt Strafe?«

JAHRESZEITEN — »Ein schöner Gruß – von oben«

USA — »Auch eine Menge Schrottfilme«

ANTISEMITISMUS — »Wieso Brillenträger?«

SCHAUSPIELER — »Zu dir oder zu mir?«

RECHTSRUCK — »Druntergeschrieben: Note 3«

ZUFALL, GESCHICHTE — »Jugend muss uns Alte nerven«

WEISSWÜRSTE — »Mehr süßen Senf!«

UNRECHTSSTAAT — »Diese elende Begriffsdogmatik«

WITZE — »Ich könnte so nicht leben«

KANZLER — »Meine Mutter warnte«

RUSSEN — »Weder Wodka noch Jack Daniels«

BÜCHER — »Das schafft auch Literatur nicht!«

ZIVILER UNGEHORSAM — »Der Schwarze Block ist gefährlich«

ELTERN — »Prüfungen, Zerreißproben«

WAHLKAMPF — »… tschuldigung«

WAFFEN — »Das Denkmal einer großen Taube«

MUT, ANGST — »Wäre ich kriminell geworden?«

DIPLOMATIE — »Und es glückte leider nicht«

WALD UND WIESE (3) — »Ikarus’ Ende ist bestürzend«

KRIMINALITÄT — »Gier macht einsam«

FREIE WIRTSCHAFT — »Eigentum verpflichtet«

OSTDEUTSCHE — »Der Chefarzt kam aus München«

ZEITGEIST — »Dann gehen wir zum Mieterbund«

PARTEIRETTUNG — »Das ist kein Soloprojekt«

DIE LETZTE GENERATION — »Gesprächskreis im Teufelskreis«

ALTER — »Rolle rückwärts – in den Handstand«

JA ODER NEIN — »Vielleicht«

Hans-Dieter Schütt — GYSIS ANTWORT AUF FELLINI: »SCHLAGZEUG, PICCOLOFLÖTE«

Impressum

Man kann es sich nicht aussuchen, aber man kann sich etwas herausnehmen.

VOLKER BRAUN

Wahrheit ist immer auch das, was wir infrage stellen.

JÖRN JACOB ROHWER

Sich eine sehr dünne Haut zulegen, aber nicht aus ihr fahren.

THOMAS BRASCH

ZUVOR

Heiß und fettig. Das indische Gewürzpulver, mit Ketchup gemixt, über das Fleisch gekippt. Dazu Pommes. Das ist sie, die Currywurst – als Imbiss beliebt über die Maßen. Aus jener puren Nachkriegsnot Mitte des vergangenen Jahrhunderts, da es keinen Naturdarm für Wurst gab, wurde mit der Zeit eine Berliner Kultur mit soßigem Flair. Nur Spaghetti Bolognese, so sagt man, sei inzwischen eine ernst zu nehmende Populär-Konkurrenz geworden.

Wer in Berlin an Currywurst denkt, dem fällt zuerst »Wurstmaxe« Konopke ein, seit beinahe hundert Jahren eine Imbiss-Ikone in der Schönhauser Allee, am U‑Bahnhof Eberswalder Straße, früher Dimitroffstraße. Er hat 1960, kurz vor dem Mauerbau, die Currywurst aus Westberlin »eingeführt«, 90 Pfennig, das war der Ost-Premierenpreis. Und die Soße? In ihr offenbarte sich auf Höchstniveau die wahre DDR-Kunst, nämlich: Improvisation. Paprikapulver aus Ungarn, Tomatenmark aus Jugoslawien, Gewürze aus dem gesamten Ostblock. Man aß die Wurst am Stück, die fettigen Finger gehörten gleichsam zur Kultur; die geschnittene »Curry«, dazu Gabel oder Spieß, ist ein späterer Westimport.

Eine Currywurst mit Gregor Gysi: Originell mutet das nicht an. Die Idee entstand vor Jahren, ich begleitete den Politiker als Moderator seiner Buchvorstellungen, mal hierhin, mal dorthin. Rund um die Veranstaltungen gab es viele Zufallsgespräche zwischen Tür und Angel. Sie behandelten auch Fragen, die während der zahlreichen Auftritte ohne Antworten geblieben waren. Wie nun eine Form finden, um sie vielleicht festzuhalten? Irgendwann hatten wir uns selber weichgeklopft fürs Klischee: die Currywurst.

Wurstbratereien dienen den Medien gern als obligater, fotografisch also arg strapazierter Interview-Hintergrund. Würstelstände wurden zum Szenenbild für »Tatort«-Kommissare und andere serielle Detektive – dramaturgisch gesetzte Pausenorte, um die ermittlerische Ratlosigkeit in dunkler roter Würzbrühe zu ertränken. Oder um jenem Dauerappetit auf Krimirätsels Lösung ein paar Energien zuzuführen. Gerhard Schröders Vorliebe für Currywurst mit Pommes führte sogar zum Wort von der »Kanzlerplatte«. Und Herbert Grönemeyer sang: »Gehste inne Stadt / Wat macht dich da satt / ’ne Currywurst / Kommste vonne Schicht / Wat schönret gibt et nich’ / Als wie Currywurst …« Auch in die Literatur fand Deutschlands beliebtester teils pellenloser Sattmacher Eingang: »Die Entdeckung der Currywurst« heißt eine Novelle von Uwe Timm. Eine von vorn bis hinten erfundene Geschichte, freilich mit dem entschiedenen Zusatz des Autors: »Über die Currywurst aber nichts als die Wahrheit.«

Currywurst steht für: Fünf-Minuten-Dialog; für Reaktionsfreude, die nicht jedes Wort auf die Waage legt; für Appetit auf Häppchen; für Philosophien, die gewissermaßen auf eine Serviette passen. Ein Angebot für Eilige. Ich fand es anregend, wie große und kleine Fragen einander die Hand reichten, als gäbe es zwischen ihnen Kameradschaft. Ein Versuch in Beiläufigkeit. Keine vorherige Themenauswahl, sondern spontaner Beginn, spontaner Verlauf. Und Bekenntnis zum Fragment. Jede Abschweifung – so es die Kürze der Zeit gestattete – war geradezu gewünscht: mal sehen, wo es uns hinschmatzen, hinschwatzen würde. Nur nicht verklemmen in Ambition. Bloß nichts zu wichtig nehmen, wo doch aller Untergrund nur ein Pappteller ist. Erstaunlich die ausdauernde Aufgeräumtheit Gregor Gysis; eine bisweilen erlahmende Redelaune, selten genug und aus welchen Gründen auch immer, minderte doch seine Reaktionsschnelligkeit nicht, und ein bisweilen aufgekratztes Befinden, befördert durch einen guten Tagesverlauf, setzte doch jene Kontrolle nicht außer Kraft, die in all seinen Antworten – in seiner gesamten Wesensart! – mitschwingt. Gern gibt er kund, ungern jemanden preis. Entblößung ist ihm keine Gesprächsart.

Die Currywurst ist konkret und Metapher. Wir haben tatsächlich gemeinsam gegessen. Manchmal aber auch nicht. Saßen im Auto, gingen durch eine Stadt, harrten in einer Bühnengarderobe aus, oder wir notierten in anderen, sich spontan ergebenden Warteständen, was unlängst, beim Signieren der Bücher, aus langen Warteschlangen heraus, so alles gefragt worden war. Unterwegs mit Gregor Gysi ist zu erfahren, was Weltveränderung unmittelbar sein kann: sich die Bedingungen der eigenen Existenz mit Lust, List und einer gewissen Lässigkeit so herzurichten, dass man unter allen oder jedenfalls unter vielen Umständen sein kann, wie man ist. So entsteht und hält sich Kraft, um politischen, sozialen Verhältnissen aufbessernd bis grundlegend beizukommen.

Hans-Dieter Schütt

Juli 2023

BERLIN

»Diese Kantine hat keinen Charme«

HANS‑DIETER SCHÜTT: Herr Gysi, die Currywurst …

GREGOR GYSI: Ein-, zweimal im Jahr esse ich sie gern. Öfter eigentlich nicht.

Mit Pommes?

Notgedrungen, weil’s nun mal zusammengehört. Aber ich esse von den Pommes nur ein bisschen. Sind mir zu fett.

Was ist typisch für Berlin?

Kulinarisch? Na, neben der Boulette unbedingt auch die Bockwurst.

Und sonst?

Berlinerinnen und Berliner leben vorwiegend in Kiezen. Und dann haben sie so eine leicht grobe, brummige, provozierende Art, Fragen zu beantworten. Aber auch wenn sie brubbeln, sind sie solidarisch und hilfsbereit. Fragt eine Frau im Linienbus: »Kommt als Nächstes der Alexanderplatz?« Antwortet der Busfahrer: »Nee, der kommt nicht, da müssen ’se schon hinfahren.« Typisch Berlin.

Ist Berlin eine würdige Hauptstadt?

Erstens haben wir keine bessere, und zweitens ist es die einzige Stadt in Europa, die vierzig Jahre lang sowohl West- als auch Osteuropa war. Leider hat die Politik aus dieser Erfahrung, aus dieser geschichtlichen Stellung nichts gemacht.

Berlin war in den Fünfzigern eine offene Stadt. Sind Sie damals, als Junge, oft in den Westen gefahren?

Nee. Selten. Viele Schülerinnen und Schüler sind rüber nach Westberlin, sie tauschten Ostgeld im Kurs von fünf zu eins in Westgeld um und gingen vor allem ins Kino AKI, in dem ich leider niemals war. Meine Eltern duldeten es nicht. Die Ausnahme waren Besuche bei der Großmutter in Nikolassee. Aber als Ulbricht 1961 auf einer Pressekonferenz sagte, niemand denke an den Bau einer Mauer, wusste mein Vater, dass sie kommt. Offenbar hatte er plötzlich ein schlechtes Gewissen und wollte, dass wir wenigstens einmal Westberlin gesehen haben. Er organisierte, dass ein Freund der Familie, ein Franzose, mit Fahrer, meine Schwester und mich durchs Brandenburger Tor fuhr, zur Siegessäule, zum Kurfürstendamm.

Gab es an Ihrer Schule nur kommunistische Lehrer?

Die Lehrerschaft war gespalten, es gab sehr unterschiedliche Weltsichten. In Erinnerung ist mir ein Lehrer, der begeistert von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg erzählte, andere wiederum betonten ihre Übereinstimmung mit der DDR: endlich ein anderes Deutschland!

Gingen in Ihre Klasse viele Kinder von Kommunisten?

Außer mir gab es in der Klasse noch einen weiteren Schüler mit antifaschistischen Eltern. Die Väter und Mütter der anderen hatten in der Nazidiktatur möglichst unauffällig gelebt. Die meisten Väter waren Soldaten im Zweiten Weltkrieg gewesen. Mir fiel auf, dass diese sehr wenigen antifaschistischen Eltern politisch mehr zu sagen hatten als die anderen – die anderen aber doch die Mehrheit waren. Eine antifaschistische Minderheit hatte in der DDR die Macht übernommen, aber sie blieb Minderheit. So hatte sie Gründe, misstrauisch zu bleiben.

Rechtfertigte das die diktatorischen staatlichen Methoden?

Natürlich nicht, aber es erklärt sie. Die Antifaschisten waren von den Nazis grausam behandelt worden. Als sie nun selber die Macht besaßen, schwang immer die Angst mit, diese Macht wieder zu verlieren und dann womöglich erneut gedemütigt und verfolgt zu werden. Aus dieser Furcht heraus glaubten sie, Demokratie einschränken und Freiheit beschneiden zu dürfen. Sie fanden nie das Vertrauen beim Großteil der Bevölkerung.

Verbinden Sie mit Ihrer Berliner Kindheit ein bestimmtes Geräusch?

Geräusch nicht, im Gegenteil: Ruhe. Wir wohnten in Johannisthal. Dort wäre man nie auf die Idee gekommen, man lebte in einer Großstadt. Das hatte alles etwas Gemütliches. Wir sagten: »Wir fahren in die Stadt«, wenn es in Richtung Friedrichstraße ging.

Berlin ist eine Stadt der Seen. Welche Beziehung haben Sie zum Segeln?

Als Kind und Jugendlicher bin ich in einem Verein mit dem dortigen Boot »Pirat« gesegelt. In meinem Wahlkreis in Berlin Treptow-Köpenick gibt es heute Tausende Seglerinnen und Segler. Ein schöner Sport.

Was an Berlin würden Sie abschaffen?

Das, was ich überall gerne abschaffen würde: Armut und Obdachlosigkeit.

Hing Ihr Herz am Palast der Republik? Wenn ja, warum?

Mein Herz hing nicht besonders am Palast, weil ich zum Zeitpunkt seiner Eröffnung schon andere Einrichtungen hatte, die ich mehr mochte. Aber für die Jüngeren war der Palast wichtig, schon allein deshalb, weil es ein Bowlingzentrum gab und eine Disco. Außerdem fand ich es völlig falsch, den Palast mit einer Begründung abzureißen, die für Gebäude in Westberlin nicht galt.

Asbest.

Unter anderem. Aber wenn man ihn schon abreißen wollte, dann hätte man entscheiden sollen, an dieser Stelle ein Gebäude mit einer bestimmten sozialen, kulturellen Zweckbestimmung zu errichten. Dann hätte man eine internationale Ausschreibung machen können, für ein Gebäude, das sowohl an das frühere Berliner Schloss als auch an den Palast der Republik erinnert. Das wäre mal eine produktive, offene Vereinigung gewesen!

Welchen Ort in der Stadt mögen Sie besonders?

Neben vielen Gaststätten den Tierpark und den Zoo.

Aha, Gaststätten … Wie finden Sie »Berliner Weiße«?

Ich bin generell kein besonderer Freund einer »Weißen«, egal, ob grün oder rot.

An Imbissbuden findet man Sie eher selten. Beschreiben Sie den Charme der Kantine im Reichstag.

Diese Kantine hat keinen Charme. Es gibt aber in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft eine Art Kneipe, die wirklich etwas Gemütliches hat.

Hat der Bundestag einen Weinkeller?

Glaube ich nicht.

Gäbe es einen Staatsempfang für Sie – welchen Wein würden Sie kredenzen lassen?

Den billigsten. Wegen der Steuern, von denen er bezahlt werden müsste.

Hat der Reichstag einen Biergarten?

Bei der erwähnten Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft gibt es einen Garten mit Stühlen und Tischen, wo man auch Bier trinken kann.

Sitzt man in der Kantine fraktionsweise?

Zumindest eher als fraktionsübergreifend.

Sitzt der Kanzler auch manchmal dort?

Nein!

ABENTEUER

»Mir ging die Puste aus«

Herr Gysi, träumten Sie in Ihrem Leben auch mal den körperlichen Extremismus: einmal Marathon, einmal 75 Kilometer Rennsteiglauf!?

Nein. Längere Wanderungen sind sehr schön, aber jede Form von Extremismus kam für mich nie infrage.

Gesetzt den Fall: Würden Sie lieber den Everest besteigen oder die Welt im Segelboot umrunden?

Schon deshalb umrundete ich lieber die Welt im Segelboot, weil ich – aufgrund meiner Herzinfarkte vor einigen Jahren – die Höhe des Mount Everest nicht vertrüge.

Welches war das größte Abenteuer Ihres Lebens?

Das ist schwer zu sagen.

Der Parteivorsitz 1989?

Dazu erzähle ich Ihnen einen Witz. 1990 stand ich am Müggelsee, Jesus Christus kam zu mir und fragte mich, ob er mir irgendwie helfen könne. Es war die Zeit, als viele Menschen mir, dem Parteivorsitzenden ausgerechnet der PDS, nichts glaubten. Ich bat Jesus, ein Wunder geschehen zu lassen. Er erklärte mir, dass ich über den Müggelsee laufen könne. Ungläubig folgte ich seinem Rat. Es war ein großes Abenteuer, wahrlich, und es klappte: Ich ging übers Wasser, es hielt mich. Aber die Berlinerinnen und Berliner, die drumherum standen, sagten nur: »Kiek mal, schwimmen kann er ooch nicht.« – Sie sehen, ich drücke mich mit einem Witz um eine ernsthafte Antwort.

Glauben Sie an Wunder?

Nein. Obwohl es Dinge gibt, die wunderschön sind.

Woher und warum dieser erwähnte Wagemut, sich ab Ende 1989, auf gesellschaftspolitischem Feld, sehr großem Hass auszusetzen? Als Vorsitzender einer von vielen verfluchten und wütend abgeschriebenen Partei? Dies scheint ja tatsächlich, der eben erzählte Witz deutet es an, das größte Abenteuer Ihres Lebens eingeleitet zu haben.

Ich wusste durchaus, dass es schwierig wird. Aber ich hatte wirklich nicht mit einem solchen Hass gerechnet. Deshalb war die Übernahme der Parteifunktion zunächst gar keine so mutige Entscheidung. Ich kannte die Folgen zu wenig.

Mut ist oft nur Unkenntnis.

Es war von der Vernunft her idiotisch. Mut überwindet Angst, aber ich ahnte nicht, dass die Gründe für Befürchtungen aller Art nahezu täglich zunehmen würden.

Sie wurden als Parteivorsitzender beschimpft, beleidigt.

Ich kam an Grenzen meiner selbst. Ich kam kaum mehr dazu, über meine Lage nachzudenken. Wobei ich sagen muss: Es gibt Situationen, da bist du froh, nicht nachdenken zu können. Oder zu müssen.

Warum?

Weil du nur so der Verzweiflung entgehst. Dann allerdings, inmitten der Anfeindungen, habe ich an mir festgestellt, dass ich in gewisser Hinsicht preußisch stur bin und einfach nicht gehen kann, wenn ich von so vielen Menschen abgelehnt werde, ich selbst mich aber netter finde. Mein Selbstbild war ein anderes als das vorherrschende Bild.

Sie sind also ein Ausdauermensch?

Wie jeder Mensch bin auch ich unterschiedlich veranlagt, manchmal ungeduldig, manchmal sehr geduldig. Aber ich kann Vorgänge und Prozesse, wenn ich deren Sinn einsehe, lange aushalten, ja.

Da steht also eine Partei, nämlich die SED, vorm gähnenden Abgrund, Sie stellen sich an die Spitze und rufen: »Vorwärts!«

Ich würde meine Entscheidung wahrscheinlich nicht wiederholen. Wenn ich mir mit Abstand betrachte, was ich mir damals antat und was mir daraufhin andere antaten, über Jahre hin: unbegreiflich. Ich muss verrückt gewesen sein. Aber die Aufgabe und die Ausdauer hatten doch ihren guten Grund: das Streben um die Akzeptanz meiner Person und der Partei – ab dem Zeitpunkt, da ich deren Vorsitzender geworden war. Das gilt auch für den Kampf um die Herstellung einer wirklichen Einheit in Deutschland, für soziale Gerechtigkeit und viele andere Themen.

Dieser Kampf ist noch nicht beendet?

Ganz und gar nicht. Manchmal staune ich selbst, wie zäh ich bei bestimmten Auseinandersetzungen sein kann. Ich mache nichts gerne so kurz. Ich mache aber auch nichts gerne ewig. Also, wenn ich etwas anfange, ziehe ich es meistens durch, fange aber trotzdem beizeiten an, auch über ein würdiges Ende nachzudenken.

Abenteuerlich war ja auch die Maueröffnung. Wie haben Sie die mitbekommen?

Ich habe zu Hause gesessen, am Fernseher, und ich dachte: Das ist das Ende der DDR. Aber auf dem Außerordentlichen Parteitag ein paar Wochen später habe ich in meiner Rede noch immer von einer DDR mit Zukunft gesprochen. Das war meine Zerrissenheit.

Haben Sie als Erwachsener jemals eine Nacht im Freien verbracht? Wenn ja: wo und wann und warum?

Am offenen Fenster habe ich schon viele Nächte zugebracht, aber nicht vollständig im Freien.

Können Sie wirklich abschalten?

Früher konnte ich es schlechter als heute. Inzwischen kann ich mich in Gedanken auch mit ganz anderen Fragen beschäftigen, wenn ich wandere oder spazieren gehe.

Wie kamen Sie eigentlich zum Wandern?

Das fand ich früher immer langweilig, aber mein Fahrer hat es mir schmackhaft gemacht. Wenn sich nunmehr eine Gelegenheit bietet, wechsle ich die Schuhe und wandere. Wenn ich unterwegs zwischen zwei Terminen mal eine Stunde Zeit habe, gehe ich einfach los, ohne Plan, quer durch die unbekannte oder bekannte Stadt. Neugierig auf Veränderungen rundum, auf die Natur, aber auch auf die Sehenswürdigkeiten. Du lernst dabei, eine Sache langsam anzugehen, deine Kraft gut einzuteilen.

Berge oder Ebenen?

Weder noch. Wenn möglich, dann Hügel mit Abbiegungen. Weil man auf ebenen Flächen stundenlang nur dasselbe sieht. Das ist langweilig.

Wenn Sie wandern: Kommen Ihnen Gedanken, oder wird der Kopf leer?

Na, damit mir neue Gedanken kommen, muss sich der Kopf erst einmal leeren. Also geschieht beides.

Welches war die längste, anstrengendste Wanderung Ihres Lebens?

Wir hatten schon eine schöne Strecke zurückgelegt, und meine Tochter wollte denselben Weg wieder zurückgehen. Ich meinte aber, wir könnten die Runde vollenden. Leider setzte ich mich durch. Mir ging die Puste aus. Es war einfach zu anstrengend für mich. Ich hätte auf meine Tochter hören sollen.

Mit welcher Politikerin oder welchem Politiker würden Sie eine längere Bergwanderung ertragen?

Ich finde, sie alle reichen mir im Bundestag. Außerdem gönne ich ihnen Ruhe und Entspannung und schließe also auch in ihrem Interesse Bergwanderungen mit mir aus. Allerdings war ich vor nicht allzu langer Zeit mit Bodo Ramelow im Thüringer Wald wandern – und das war schön.

Mögen Sie Einsamkeit im Wald?

Lieber bin ich zu zweit im Wald, auch wenn es Situationen gibt, in denen ich wenig sprechen will.

Aus Angst?

Nein.

Apropos Einsamkeit. Beunruhigt Sie unsere planetarische Position im Universum?

Nein, wir sind doch ganz nett untergebracht.

GELD (1)

»Dagobert Duck? Nicht meine Welt«

Herr Gysi, heute ist, wie alljährlich, der UNO-Welttag des Sparens. Sind Sie sparsam?

Nein, ich lebe jetzt, hier und heute, und ich gönne mir etwas. Mir, meinen Angehörigen, meinen Freundinnen und Freunden und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Aber Rücklagen müssen doch sein.

Ich bin froh, dass ich eine gewisse finanzielle Rücklage habe, die mir Sicherheit garantiert. Aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die so sparsam sind, dass sie letztlich alles vererben. Sie verzichten, und ich vermute, sie übertreiben es. Ich habe nichts dagegen, dass meine Kinder mich beerben, aber ich will deshalb nicht dauernd verzichten. Lieber genieße ich bestimmte Dinge schon jetzt – und zwar gern mit ihnen.

Welche Beziehung haben Sie überhaupt zum Geld?

Ich glaube, dass das Geld zu mir eine gestörte Beziehung hat, es läuft immer davon.

Können Sie mit Geld umgehen?

Ich muss ja. Jeder muss es. Irgendwie.

In einem Interview kurz nach dem Ende der DDR wurden Sie gefragt, wer Deutschland in zehn Jahren regieren werde. Wissen Sie Ihre Antwort noch?

Klar, denn es war ja das einzige Interview, das ich je gegeben habe … Ich bitte Sie, natürlich weiß ich die Antwort nicht mehr!

Das Geld, haben Sie gesagt – in zehn Jahren regiert uns das Geld.

Die zehn Jahre waren in Sekundenschnelle rum, und meine Ahnung wurde Wirklichkeit. Ist Wirklichkeit. Kapitalismus eben!

Haben Sie schon mal gehungert?

Helmut Kohl erklärte mir, was Hunger ist. Unmittelbar nach dem Krieg hatte er nichts zu essen und wusste auch nicht, ob und wann er je wieder etwas zu essen bekommt. Erst in diesem Zustand der Ungewissheit hungert man wirklich. So gesehen habe ich nie gehungert.

Sie haben 1994 in Berlin, in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, an einem Hungerstreik Ihrer Partei teilgenommen, als horrende Steuerzahlungen erhoben wurden. Die hätten die PDS ruiniert.

Der Unterschied zu dem von Helmut Kohl geschilderten Hunger und einem Hungerstreik wie dem unseren besteht darin, dass ich einen solchen Streik jederzeit abbrechen und also wieder essen kann. Wer im Sinne von Helmut Kohl hungern muss, kann dies nicht einfach ändern.

Ihr Hungerstreik – wie war das konkret?

Er dauerte etwas über eine Woche. Wir lagerten im Foyer der Volksbühne. Jeden Morgen gab es Kaffee oder Tee, tagsüber nur Wasser. Zum Mittag bekam jeder eine Tasse klare Brühe. Abends durfte jeder zwei kleine Flaschen Bier trinken.

Das war natürlich nicht zu vergleichen mit lebensgefährlichen politischen Hungerstreiks in Diktaturen.

Natürlich nicht! Es war aber trotzdem ernst gemeint, als ein symbolisches Zeichen. Man gewöhnt sich übrigens an so eine Lage, man wird ruhig, nur mein Unterbewusstsein reagierte merkwürdig. Ich träumte jede Nacht vom Essen, und es geschah immer das Gleiche: Es ging zu wie in einem Märchenfilm, wo ein Herr vom Hofe in einen fetten Braten biss und ihn dann weit von sich warf. Ich hechtete hinterher.

Zurück zum Geld. Haben Sie schon mal Geld geborgt und es nicht zurückbekommen?

Ja!

Ein Bettler auf der Straße – geben Sie etwas?

Nicht immer, aber des Öfteren. Manchmal versuche ich ein Gespräch, um zu erfahren, wieso sie oder er zur Bettlerin beziehungsweise zum Bettler wurde.

Sehen Sie in den Armen automatisch die besseren Menschen?

Nein! Sie sind aber auch nicht automatisch die schlechteren Menschen.

Der Dichter Heiner Müller meinte, man solle keinem Bettler Almosen geben. Rebellisches Bewusstsein benötige den Zorn und die Verzweiflung des sozialen Tiefpunktes.

Ich schätzte Heiner Müller sehr, er war ein großer Dichter und im Übrigen mein Mandant, aber was er da sagt, ist eine Pointe, mehr nicht. Von der sozialen Erniedrigung führt selten ein direkter Weg zur wirksamen sozialen Erhebung.

In den USA decken sich Obdachlose sogar noch mit der Nationalflagge zu, wenn sie sich abends hinlegen.

Hochinteressant, wie man dort also das Wesen des Systems verinnerlicht hat: Reichtum heißt Erfolg, und Erfolg als Gesellschaftsprinzip verdient vermeintlich Respekt.

Siehe Trump.

Sein Vater war Millionär, er ist Milliardär, und der erzählt den Leuten: Da ich vom Erfolg etwas verstehe, kann ich auch euch zum Erfolg führen.

Das Prinzip lautet: Wer’s nicht schafft, ist selber schuld.

Im europäischen Westen dagegen verbindet man ein Übermaß an Geld, überhaupt den großen Reichtum eines Menschen ganz unwillkürlich – und oft nicht unberechtigt – mit einer anderen Wahrheit: unsauberen Machenschaften.

Alles schlimm.

Natürlich muss eine Gesellschaft verändert werden, die Spenden, Tafeln, Almosen nötig macht, aber gleichzeitig muss geholfen und Not gelindert werden. Und zwar jetzt, unmittelbar. Für Linke ist das mitunter ein quälender Widerspruch. Das ist für sie so, als wolle man ein Problem mit der Denkweise verändern, die zu dem Problem geführt hat.

Trostpflaster heilen nicht.

Aber lindern den Schmerz.

Mögen Sie Dagobert Duck, den Superreichen?

Dagobert Duck, überhaupt die »Micky Maus«-Hefte, das war als Kind nicht meine Welt. Aber ich weiß, dass er reich und geizig ist. Eine üble, aber lehrreiche Mischung.

Kommt wirklich erst das Fressen und dann erst die Moral?

Der Brecht-Satz … Moral verliert ganz klar an Bedeutung, wenn Menschen hungern müssen und nicht wissen, wie sie diesen Zustand überwinden sollen. Bertolt Brecht appellierte, die Grundversorgung der Menschen so zu sichern, dass man dann auch eine bestimmte menschliche Moral verlangen, durchsetzen und einhalten kann. Andererseits ist eine solche Moral nicht wirklich käuflich. Für Gerechtigkeit, für Ehre, Würde und Wahrheit haben Menschen zu allen Zeiten auch in Kauf genommen, aufs »Fressen«, also auch Annehmlichkeiten zu verzichten.

Linke würden gern Spitzensteuersätze hochtreiben. Sie auch?

Ich möchte Steuergerechtigkeit herstellen, die Mittelschicht entlasten und die Ärmeren sowieso. Die Steuerlast hierzulande ist nicht gleichmäßig verteilt. Alles bezahlt die Mitte! Durchschnittsverdiener wie Polizisten, Erzieherinnen und Lehrer müssen unverhältnismäßig viel zahlen im Vergleich zu Gutverdienern. Das darf nicht so bleiben. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir Linke auch im Bündnis mit kleinen und mittelständischen Unternehmen handeln müssen. Es geht nicht, dass gerade die Mitte durch Steuererhöhungen übermäßig belastet wird. Und was auch nicht geht: Auf Einkommen aus Vermögen werden nur 25 Prozent Steuern fällig, auf Einkommen aus Arbeit viel mehr. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Höhere Gewinne und Zinsen müssen versteuert werden.

Welchen Spitzensteuersatz würden Sie denn gern einführen?

Den, der unter Helmut Kohl galt, und Kohl war bekanntlich kein Linksextremist: 53 Prozent! Aber nur für das, was Menschen über 100 000 Euro im Jahr verdienen. Bis dahin würde ich eher entlasten. Die Bürde der Mitte kann nur überwunden werden, wenn die wirklich Reichen und Vermögenden, die großen Konzerne und Banken angemessen herangezogen werden.

Andere Linke sind rigider und schraubten den Spitzensteuersatz am liebsten höher und höher.

Ja, die verwechseln Besteuerung mit Enteignung.

Sie sprachen die Mitte an.

Ich sage den Linken immer: Wenn ihr das Bündnis mit der Mitte nicht als natürliches Bündnis begreift, dann bleibt die Kritik an Konzernen nur Gequatsche, mehr nicht. Das ist dann bloß Gesinnungstrommelei, die unserem Gemüt zwar guttut, aber nichts ändert.

Linkssein …

… heißt nicht, die Frommen nur immer noch frommer zu machen. Aber auch die Mitte muss begreifen, dass sie das Bündnis mit den Linken braucht. Sonst hat auch sie keine Chance. Was nottut, wird beiden Seiten schwerfallen, es bedeutet Kompromisse. Aber darunter geht nichts.

Spielen Sie Lotto?

Äußerst selten, und ich habe noch nie gewonnen.

Was würden Sie mit einem sehr hohen Lottogewinn machen?

Ich würde für etwas sehr Wichtiges spenden und mir eine Weltreise erlauben.

Sind Sie der Typ, der mit Geld gern zocken würde?

Nein, das ist mir viel zu riskant, und ich verstehe davon auch zu wenig.

Gehören Börsennachrichten wirklich in die Tagesschau?

Ich finde es übertrieben, obwohl es natürlich viele Menschen gibt, die Aktien besitzen oder verwalten lassen. Aber ob diese mit den Angaben etwas anfangen können, wage ich zu bezweifeln. Wenn es natürlich einen richtigen Börsencrash gibt, dann gehört das in die Tagesschau.

Haben Sie jemals Aktien besessen?

Nein, aber das geht Sie auch nichts an … Doch, da war eine Aktie, vom 1. FC Union. Aber das war eine getarnte Spende.

KANZLEIALLTAG

»Die Lektüre kann sehr langweilen«

Herr Gysi, gibt es ein Ritual, wenn Sie morgens Ihre Arbeit als Anwalt in der Kanzlei beginnen?

Ja, ich sage allen Anwesenden: Guten Tag!

Ist Ihr Schreibtisch aufgeräumt, wenn Sie dann später nach Hause gehen?

Da ich mehrere Berufe zugleich ausübe, schaffe ich es nur einmal in der Woche in die Kanzlei. Selbstverständlich ist der Schreibtisch vollständig aufgeräumt, wenn ich nach Hause oder woandershin gehe. Aber was sagt das schon! Albert Einstein hat gesagt, wenn ein unaufgeräumter Schreibtisch für einen unaufgeräumten Geist spricht, was bedeutet dann in geistiger Hinsicht und in dieser Logik – ein leerer Schreibtisch?

Welches Foto steht auf Ihrem Schreibtisch?

Fotos von meinen Kindern.

Ist schon die erste Beratungsstunde bei Ihnen kostenpflichtig?

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der DDR waren verpflichtet, gebührenfrei Rechtsauskünfte zu erteilen. Heute ist schon die erste Beratung gebührenpflichtig. Wenn man keine Gebühren nimmt, wird einem standesrechtlich vorgeworfen, Billigkonkurrenz zu organisieren. Ich gehe aber davon aus, dass meine ersten Gespräche in aller Regel noch keine Beratung sind und verzichte deshalb diesbezüglich nicht selten auf Gebühren.

Lesen Sie gern Akten?

Gelegentlich schon, wenn sie eine Spannung widerspiegeln. Die Lektüre kann aber auch sehr langweilen.

Was mögen Sie an Büroarbeit überhaupt nicht?

Langatmige, sehr lange und im schlechten Stil geschriebene Schriftsätze der Gegenseite. Aber ich muss sie zwangsläufig lesen.

Sie agieren inzwischen verstärkt auch als Nebenkläger. Warum?

Die Rolle eines Nebenklägers gab es in der DDR nicht, und mich reizt es, Geschädigte zu vertreten. Aber ich verteidige auch nach wie vor gern.

Aus welchen Gründen haben Sie je Mandate abgelehnt?

In der DDR konnte man in aller Regel keine Mandate ablehnen, weil es nur 600 Rechtsanwälte im gesamten Land gab. Die habe ich heute am Kurfürstendamm in einer Straße. Etwa die Hälfte der Anwälte in der DDR machte auch Strafsachen. Da jeder Mensch das Recht auf Verteidigung hat, gab es nur wenig Ablehnungsgründe. Heute haben wir eine Schwemme von Rechtsanwälten, und es gibt auch viele Spezialisierungen. Das aber bedeutet, dass ich Rechtsextreme, einen Mann, der Kinder sexuell missbraucht oder der vergewaltigt hat, jetzt nicht verteidigen würde.

Wie sind die Vorbereitungen für ein Plädoyer?

Früher hielt ich als Verteidiger Plädoyers aus dem Stegreif und habe mir nur wenige Notizen während der Verhandlung gemacht. Heute, bei zwanzig, dreißig Tagen Verhandlung als Anwalt einer Nebenklägerin, etwa in einer Mordsache, verlasse ich mich nicht mehr auf eine gewisse »Schnellkraft« beim Argumentieren. Trotzdem kommt es immer wieder zu Situationen, in denen spontane Reaktionen nötig sind, sowohl in der Politik als auch im Gerichtssaal. Wenn ich vor Gericht spreche und vor mir redete der Staatsanwalt, muss ich auf dessen Argumentation eingehen, und insofern bleibt manches spontan.

Üben Sie Ihr Plädoyer laut, so wie ein Schauspieler vorher seinen Text durchgeht?

Selbstverständlich nicht.

Fühlen Sie im Gericht bei Staatsanwälten oder Richtern Missgunst oder Neid oder besondere Distanz und Strenge, weil Sie ein Prominenter sind?

Den Berliner Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern imponiert Prominenz überhaupt nicht. Die haben sie zuhauf. Auswärts habe ich allerdings erlebt, dass ein Richter sich extra einen neu herausgegebenen Kommentar zum Strafgesetzbuch gekauft hatte, weil er nicht wusste, wie ich agiere.

Nie ein Fall von Neid?

Doch, warten Sie, da war so ein Fall … Ich verteidigte einen Mann und merkte, dass ich weder bei dem Gericht noch beim Staatsanwalt auch nur die geringste Chance hatte. Der Staatsanwalt meinte dann, mich beleidigen zu müssen und erklärte mir, dass ich im Gerichtssaal sei und nicht in einer Talkshow. In meinem Plädoyer dankte ich ihm, mich darüber aufgeklärt zu haben, wo ich mich befände. Ich fügte hinzu: »Ich habe allerdings bemerkt, dass Sie offenbar gern in eine Talkshow eingeladen werden würden. Ich gebe mir größte Mühe, Verantwortliche in den Sendern davon zu überzeugen, Sie einzuladen.« Ich wüsste zwar noch nicht, für welches Thema, aber vielleicht fiele den Redaktionen ja etwas ein.

Wie reagierte er?

Er rief laut dazwischen, das sei eine Unverschämtheit. In scharfem Ton erwiderte ich, er möge mich nicht unterbrechen, es sei mein Plädoyer. Immer wütender wurde dieser Staatsanwalt. Der Richter vermittelte, indem er sagte: »Ja, Herr Staatsanwalt, Sie müssen ihn schon aussprechen lassen«.

Warum wurden Sie überhaupt Rechtsanwalt?

Nichts anderes wäre für mich infrage gekommen. Nicht Richter, nicht Notar, und Staatsanwalt schon gar nicht. Ich wollte in eine Nische. Notar erschien mir zu langweilig. Und der Staatsanwalt kam für mich nicht infrage, weil er weisungsgebunden ist. Außerdem macht er nur Strafrecht, und ich empfand mich als vielseitiger veranlagt.

Sie waren SED-Mitglied.

Na und? Auch jede Nische brauchte Genossen, oder? Nein, ernsthaft: Mit achtzehn wusste ich nicht, was ich werden sollte. Eine Bekannte, die Frau eines Rechtsanwaltes, sagte mir – es war ein zufälliges Gespräch auf der Straße – Jura sei zu empfehlen, ihr Mann sage immer, das sei ein Studium für Doofe. Das gefiel mir, ich war ein bisschen faul, ich hatte keine Lust, mich totzuarbeiten. Aber dann, während des Studiums, wurde ich fleißig, weil ich ja wusste, ich habe von dem Fach keine Ahnung, und Überheblichkeit konnte ich mir also nicht leisten.

Also Richter wollten Sie auch nicht sein?

Ich fürchtete, zu viele Situationen würden mich den Schlaf kosten. Ich stelle lieber Anträge, als zu entscheiden.

Wie in der Politik.

Das haben Sie gesagt – und Sie haben recht.

Was darf ein Verteidiger nicht sein?

Ein zweiter Ankläger.

Welche Unterschiede gibt es zwischen der Rede eines Anwalts und der Rede eines Politikers?

Wenn man vor Berufsjuristinnen und Berufsjuristen spricht, muss man die Fachsprache beherrschen.

Das heißt, man muss nicht unbedingt allgemeinverständlich sein?

So ist es. Dem Mandanten oder der Mandantin gegenüber ist das allerdings unbedingt nötig. Und das ist auch der Kern einer politischen Rede. Ich spreche da gern vom Übersetzen.

Und die Gemeinsamkeit in beiden Welten?

Die besteht darin, dass man den Willen zur Überzeugung hat. Im Gerichtssaal muss ich versuchen, das Gericht zu überzeugen. Aber klar: Im Plenum des Bundestages hat ein Versuch, die Mitglieder der anderen Fraktionen zu überzeugen, logischerweise von vornherein keinen Sinn.

Wen sprechen Sie denn an?

Ich spreche im Grunde für jene Menschen, die eine Sitzung über die Medien verfolgen. Im Bundestag ist das also ein bisschen paradox: Man spricht in einem Saal, da sitzen Leute drin, aber meist sind gar nicht sie die Adressaten, sondern andere.

Ist das deutsche Grundgesetz – geschrieben im Nachschatten eines Weltkrieges – eine Meisterleistung?

In gewisser Hinsicht schon. Es fehlen mir ein paar soziale Rechte.

Wären Sie gern Verfassungsrichter?

Ich glaube nicht. Es klingt reizvoll, ist aber auch sehr anstrengend.

Wie viele Roben besitzen Sie?

Natürlich nur eine.

Wie anders fühlen Sie sich, wenn Sie im Gericht eine Robe tragen?

Da es in der DDR keine Roben gab, habe ich mich beim ersten Tragen etwas wichtiger gefühlt als ohne. Das hat sich aber inzwischen gegeben.

DEUTSCHLAND

»Millionen Arten von Grün«

Herr Gysi, bekennen Sie sich zu Deutschland?

In welcher Beziehung? Etwas konkreter sollte das schon sein.

Zur politischen Identität der Linken gehört größtenteils die Ablehnung, »Deutschland« zu sagen, da knirscht es zwischen den Zähnen.

Das nutzen Rechtsextreme und Rechtspopulisten aus und sind erfolgreich. Wenn die Linke weiter daran arbeitet, den Leuten nur eine bestimmte und zwar einseitig kritische Haltung zu Deutschland zuzubilligen, leistet sie indirekt einen Beitrag, die Rechtsextremen und Rechtspopulisten zu stärken. Wir sollten den Menschen die Heimatliebe lassen, trotzdem aber darauf hinweisen, welche ungeheuren gesellschaftlichen Widersprüche es gibt, die durch ein bloßes inniges Heimatgefühl leider nicht beseitigt werden.

Mit welchen drei Begriffen charakterisieren Sie Deutschland?

Im positiven Sinne mit vier Jahreszeiten, mit Millionen verschiedener Grüns in der Natur und einer phantastischen Kultur des vielfältigen, abwechslungsreichen Frühstücks, wie man sie sonst nirgendwo findet, in keinem anderen Land. Im negativen Sinn mit einem stärker werdenden Rassismus und Nationalismus, einer intoleranten politischen Kultur und einem Mangel an Differenzierung.

Differenzierung wobei?

Bei der Betrachtung und Bewertung historischer, politischer und kultureller Vorgänge sowie herausragender Persönlichkeiten der Geschichte. Wir Deutschen sehen alles sehr ideologisch. Selbst die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre neun nach der Zeitrechnung würde ein Unionspolitiker anders interpretieren als ein Linker.

Jeder benutzt alles nur als Transportmittel für die eigene Position?

An der berühmten Kremlmauer in Moskau liegen unter anderem diese zwei Deutschen, Clara Zetkin und Rudolf Decker. Clara Zetkin war eine tapfere deutsche Kommunistin. Sie setzte sich in den zwanziger Jahren mit einer für damalige Verhältnisse fast unvorstellbaren Energie und großem Mut für eine Gleichstellung der Geschlechter ein. Ihre Eröffnungsrede im Herbst 1932, als Alterspräsidentin des Reichstages, war eine mutige Kampfansage an die Nazis.

Die saßen alle in der ersten Reihe.

Hitler, Göring und so weiter. Sie musste, als Hitler die Macht übernahm, in die Sowjetunion emigrieren und lebte dort von Anfang an isoliert, weil sie mit dem Stalin’schen Kurs nicht klarkam.

In der KPD gab es nicht wenige, die sie regelrecht bekämpften.

Einige Monate nach ihrer Emigration starb sie. An der Kremlmauer: ihr Grab und eine Büste. Warum hat noch nie ein Bundespräsident, noch nie ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin es übers Herz gebracht, an dieser Grabstelle eine Blume niederzulegen? Diese gleiche kalte Umgangsart hat auch der kommunistische Gewerkschafter Rudolf Decker nicht verdient. Weder Clara Zetkin noch er haben irgendein stalinistisches Verbrechen begangen oder ließen sich irgendetwas anderes zuschulden kommen, das den Schritt an ihre letzte Ruhestätte nicht rechtfertigte.

Ist das in anderen Ländern anders?

In Frankreich kann man sich kaum gegensätzlichere politische Charaktere vorstellen als Jeanne d’Arc und Napoleon. Aber beide werden gleichermaßen verehrt. Leichtigkeit siegt über Ideologie. Mein Vater erzählte aus seiner Emigration: Auf den Plakaten der deutschen Kommunisten reckten Arbeiter ihre Fäuste, grimmig und drohend, aber die französische KP warb mit einer jungen Schönen, die ein Kind auf dem Arm trug und einen Korb mit Wein und Brot und einer gebratenen Hühnerkeule.

Was ist das Schöne an Deutschland?

Ich sagte ja: die Natur – von den Meeren über die Seen und Flüsse bis hin zu den Wäldern und Bergen. Und es gibt eine spezielle Art von Gemütlichkeit beim Zusammensein.

Gemütlichkeit hat aber auch etwas Spießiges, Hermetisches.

Vielleicht, aber ich habe es gern gemütlich. Übrigens: Ich war in Kairo, wir waren zu sechst, es war Ramadan, die Leute mussten bis zum Sonnenuntergang warten, bis sie etwas essen durften. Als es so weit war, sind wir an vielen Tischen vorbeigegangen, und an jedem einzelnen Tisch hat uns der Tischherr gebeten, wir sollten uns doch dazusetzen und am gemeinsamen Essen teilnehmen. Wie gesagt, wir waren sechs Leute! Da habe ich mich gefragt, wann ich so etwas mal in Deutschland erlebt habe: Jemand öffnet sein Fenster und lädt sechs Ägypter zum Essen ein?

Andere Länder, andere Sitten.

Stimmt, aber es geht mir um etwas anderes: um das starke Bild von Gemeinschaft und Miteinander. Und weil es um den Nahen Osten geht: Ich kenne aus den Medien nur zwei Typen arabischer Menschen – die einen sprengen sich in die Luft, die anderen schreien islamistisch herum …

Besagte andere sind keine Nachricht wert: zu langweilig.

Vielleicht ist gerade diese Langeweile eines alltäglichen Friedens die lohnenswerte Hauptnachricht.