23,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

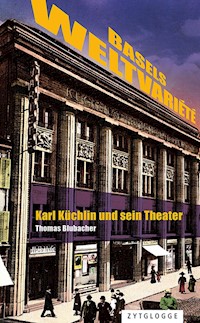

Alle traten sie hier auf: Josephine Baker und die Comedian Harmonists, Grock und «H.D. Läppli» Alfred Rasser, Hans Albers, Theo Lingen und Hans Moser …1911 hatte der umtriebige Karl Küchlin in der Basler Steinenvorstadt einen 1500 Zuschauer fassenden Theaterneubau ganz nach seinen Vorstellungen errichten lassen, ein Paradebeispiel des Eisenbetonbaus im Jugendstil. Ab 1912 wurden hier ganzjährig glanzvolle Revuen mit internationalen Stars gezeigt. «Küchlins Variété-Theater» avancierte schnell zu einer der Topadressen der internationalen Show- und Theaterwelt. 1950 wurde es in ein Kino umgewandelt, als Pathé Küchlin ist es heute noch ein Begriff. Als es in den 1990er-Jahren abgerissen werden sollte, kam es zum grössten Rechtsstreit in der Geschichte der Basler Denkmalpflege. Heute ist das «Kiechli», wie es liebevoll genannt wird, eines der ältesten noch bestehenden Variététheater-Bauwerke der Schweiz. Thomas Blubacher nimmt uns mit auf eine schillernde Reise in die Zeit von «Papa Küchlin» und erzählt ein glamouröses Stück Basler Kulturgeschichte mit internationaler Ausstrahlung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Ähnliche

BASELS WELTVARIÉTÉ

Alle traten sie hier auf: Josephine Baker und die Comedian Harmonists, Grock und «H.D. Läppli» Alfred Rasser, Hans Albers, Theo Lingen und Hans Moser …

1911 hatte der umtriebige Karl Küchlin in der Basler Steinenvorstadt einen 1500 Zuschauer fassenden Theaterneubau ganz nach seinen Vorstellungen errichten lassen, ein Paradebeispiel des Eisenbetonbaus im Jugendstil. Ab 1912 wurden hier ganzjährig glanzvolle Programme mit internationalen Stars gezeigt. «Küchlin’s Variété Theater» avancierte schnell zu einer der Topadressen der Show- und Theaterwelt. 1950 wurde es in ein Kino umgewandelt, als Pathé Küchlin ist es nach wie vor ein Begriff. Als es in den 1990er-Jahren abgerissen werden sollte, kam es zum grössten Rechtsstreit in der Geschichte der Basler Denkmalpflege. Heute ist das «Kiechli», wie es liebevoll genannt wird, eines der ältesten noch bestehenden Variététheater-Bauwerke der Schweiz.

Thomas Blubacher nimmt uns mit auf eine schillernde Reise in die Zeit von «Papa Küchlin» und erzählt ein glamouröses Stück Basler Kulturgeschichte mit internationaler Ausstrahlung.

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

Gedruckt mit Unterstützung der Berta Hess-Cohn Stiftung, Basel.

Die Publikation wurde gefördert durch:

© 2022 Thomas Blubacher, Basel

Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Thomas Gierl

Umschlaggestaltung: Kathrin Strohschnieder

E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book: 978-3-7296-2377-4

www.zytglogge.ch

INHALT

DR BABBE KÜCHLIN

VON LÖRRACH HINAUS IN DIE WELT

DAS ERSTE BASLER GROSSVARIÉTÉ

ETWAS GEDIEGENES UND VORNEHMES SCHAFFEN

OPERETTE SICH, WER KANN

IRRUNGEN UND WIRRUNGEN, AUF- UND ERREGUNGEN

FLUCHTPUNKT KÜCHLIN

LEICHTIGKEIT UND HEITERKEIT

COURAGE UND CASANOVA

SCHLUSSNUMMER: FILMSTERNE AUF DER BÜHNE – UND AUF DER LEINWAND

ZUGABE

ENDNOTEN

DR BABBE KÜCHLIN

Auf dem Dach des imposanten Jugendstilbaus wehen die rot-weissen Fahnen der Schweiz und die weissen mit dem schwarzen Krummstab der Stadt Basel. Leuchtende Lettern an der mit sieben Säulen geschmückten Fassade verkünden blinkend: «20 Jahre Küchlintheater». Aus aller Welt sind Glückwunschtelegramme in der Steinenvorstadt eingetroffen. Zwei Lieben habe sie in der Schweiz, nämlich Basel und sein Küchlin-Theater, hat Josephine Baker aus Cannes gedrahtet – eine Abwandlung ihres bekanntesten Chansons: «J’ai deux amours, mon pays et Paris». Der Zirkusdirektor Hans Stosch-Sarrasani hat «dieser vorbildlichen Arbeitsstätte für die internationale Artistik»1 aus Düsseldorf gratuliert. Die Internationale Artisten-Loge und der Internationale Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verband haben Grussbotschaften aus Berlin gesandt, Weintraubs Syncopators vom New Yorker Broadway, aus Paris der Clown Grock und die keineswegs nur für die schönsten Beine der Welt bewunderte Mistinguett. Die mittlerweile 57-jährige «Königin der Revue»2 soll in Kürze zum ersten Mal im «Kiechli», wie die Baslerinnen und Basler das Variété liebevoll nennen, gastieren.

Überhaupt hat die Direktion eine grandiose Jubiläumsspielzeit 1932/33 annonciert. Zu den Höhepunkten zählen der Zauberer Kassner, der den indischen Elefanten Toto von der Bühne verschwinden lässt, was als so spektakulär empfunden wird wie Jahrzehnte später die Shows von Siegfried und Roy, der als «Berliner Chaplin» gefeierte Komiker Siegfried Arno und die drei Fratellinis, die neben Grock und den Rivels berühmtesten Clowns Europas. Erstmals in der Schweiz soll der Hellseher Erik Jan Hanussen auftreten, doch wird es dazu nicht mehr kommen: Ende Februar 1933 sagt er den Berliner Reichstagsbrand voraus und wird wenige Wochen später von einem SA-Kommando mit drei Schüssen exekutiert; in einem abgelegenen Waldstück entdeckt man seine von Wildfrass entstellte Leiche.

Natürlich kann so etwas in Basel keiner ahnen, und doch findet Alfred Fossil, der Präsident der Internationalen Artisten-Loge, der im April 1933 von den Nazis mit Waffengewalt abgesetzt wird, im Programmheft ungewöhnlich ernste Worte: «Mitten in einer internationalen Krise, in Zeiten seelischer Zerrüttung begeht das Küchlin-Theater das Jubiläum seines zwanzigjährigen Bestehens. […] Wenn es für die Angehörigen des Vergnügungsgewerbes, für die Direktoren und die Artisten, jemals selbst bei heiterster Kunst ernste Verpflichtungen gegeben hat, so heute in besonderem Masse. […] Die internationale Artistik stellt sich in den Dienst der Allgemeinheit; sie will Sorgen verscheuchen und die Last des Alltags tragen helfen.»3

Den glanzvollen Auftakt der Saison bildet eine Festvorstellung am Abend des 1. Septembers 1932, und so strömt «tout Bâle» in Helvetiens schönstes Variété. Der basel-städtische Regierungsrat ist vertreten und der Berner Bundesrat. Der deutsche Generalkonsul und der französische Konsul geben sich nebst Gemahlinnen die Ehre, Wirtschaftsführer und Intendanten anderer Bühnen. «Die geistige Elite und gesellschaftliche Elite war vollzählig vertreten»4, wird die Direktion zufrieden konstatieren. Erwartungsvoll harren die 1500 Gäste im Parterre und auf den beiden amphitheatralisch ansteigenden Rängen des in den traditionellen Theaterfarben Dunkelrot, Elfenbein und Gold gehaltenen Zuschauerraums darauf, dass sich der Bühnenvorhang für das ebenso internationale wie lokal baslerische Jubiläumsprogramm hebt.

Es beginnt mit einem gereimten Prolog, gesprochen von Elsi Ruckhäberle, der Gattin des laienschauspielernden Basler Versicherungskaufmanns und Baseldytschi-Bihni-Gründers Moritz Ruckhäberle, in dem all derer gedacht wird, die in den vergangenen zwanzig Jahren «ihre Kräfte in den Dienst der Artisten und des Basler Publikums gestellt haben; nicht zuletzt auch der treuen Garderobière Frau Katharina Beuchard, die seit Eröffnung des Theaters an der Steinenvorstadt ihres Amtes waltet»5.

Auf die amerikanischen Exzentriker The Burleys, die tanzen und schiessen, Gewichte stemmen und jonglieren, «nicht mit Kriegsschulden zwar, aber mit metallenen Kugeln und zerbrechlichen Gegenständen»6, sowie den Kautschukakt der Kontorsionistinnen Bruna und Jolanda folgt eine von Rudolph Bolo Mäglin verfasste komische Szene, heute würde man wohl sagen: ein Sketch, mit dem Titel «Betriebsstörung». Die Ruckhäberles geben darin einen «Sittlichkeitsapostel» namens Eusebius Scholburger und die «Sittlichkeitstante» Babette Rumpflemeier. Nachdem Dolly und Gert «mondaine Tanzkunst» gezeigt haben, spielen die Ruckhäberles und ihre Kollegen die «Kleine Komödie der Irrungen». Unter dem Titel «Kientopp 1912!» flimmern drei Kurzfilme über die Leinwand, danach führt der aus Ungarn stammende Josef Goleman, der seit mehr als drei Jahrzehnten durch ganz Europa tingelt, dressierte Tiere vor: Auf einer grossen Dogge reiten erst eine schneeweisse Katze, dann ein Fuchs, Hunde tanzen zum Rhythmus der Musik, zehn Tauben setzen sich friedlich zu zwei Katzen in einen Korb. Schliesslich spielt das siebenköpfige Orchester – noch einmal unter der Leitung des in Basel legendären «Papa Thoms», der lange Jahre Kapellmeister am Küchlin gewesen war – Schlager aus dem Eröffnungsjahr 1912 wie «Willst du mein Cousinchen sein».

Nach der Pause treten die holländischen «Akkordeon-Symphoniker» 8 Brox und das Mario-Medini-Trio aus Italien auf, «der beste Leiter-Balanceakt der Gegenwart», preist das Programmheft. Patrix zeigt «humoristische Kartenkünste», die William-Kirk-Companie «ikarische Spiele im Tempo der Zeit» – bei einer Ikarier-Nummer liegt der Untermann auf dem Rücken und schleudert mit den Füssen seine Partner in die Luft, die ihrerseits Sprungkombinationen und Salti vollführen. Den Schlusspunkt setzt das Orchester, nun dirigiert von Thoms’ Nachfolger Siegfried Kremo, mit dem «Küchlin-Marsch».

Dann feiert man weiter in der Küchlin-Bar, wo eine Tanzkapelle aufspielt und Kabarettisten die Gäste mit Einlagen unterhalten – die Polizeistunde ist aus Anlass des Jubiläums bis 2 Uhr nachts verlängert worden.

Mindestens so heftig bejubelt wie das Programm wird der Ehrengast des Abends, dessen Anwesenheit man in Zeitungsanzeigen eigens angekündigt hat und der nun mit seiner Frau «still und bescheiden»7 in der blumengeschmückten Proszeniumsloge sitzt: ein nicht sehr gross gewachsener, untersetzter Mann mit markanter Vollglatze, buschigen dunklen Augenbrauen und einem breiten weissen Schnauzbart, der väterlich, oder, mit seinen 68 Jahren, wohl eher grossväterlich wirkt: «dr Babbe Küchlin». Schon vor Beginn der Vorstellung hatte es sich Direktor Fritz Randow «nicht nehmen lassen, Karl Küchlins in ehrenden Worten zu gedenken und dessen Verdienste um das Variétéwesen im allgemeinen und die Pflege dieser speziellen Unterhaltungskunst in Basel zu würdigen»8.

Geachtet wird der Gründer der Unterhaltungsstätte, die seinen Namen trägt und an deren denkmalgeschützter Fassade bis heute in grossen Lettern «KÜCHLIN’S VARIÉTÉ THEATER» prangt, keineswegs nur am Rheinknie. Als Karl Küchlin ein paar Tage später an der Jahrestagung des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in Berlin teilnimmt, berichtet eine Wiener Zeitung, der «Nestor der Direktoren» sei «fast immer von Bekannten und Freunden umgeben» und halte «wie ein Herrscher Cercle», schliesslich besitze er «fast vier Jahrzehnte Praxis als Varietédirektor» und gelte «nicht nur in der Schweiz, sondern auch in ganz Süddeutschland als massgebender Fachmann»9. Schon vor einigen Jahren hatte ihn das «Organ der Varietéwelt» in den höchsten Tönen gerühmt, er habe «als Mensch […] keine Feinde, als Unternehmer keinen überlegenen Gegner» gehabt, und es gebe «wenige seinesgleichen auf seinem Felde»10.

Ein halbes Jahrhundert zuvor war der in Lörrach geborene Karl Küchlin als Waisenbub hinaus in die weite Welt gezogen, sein Glück zu machen …

VON LÖRRACH HINAUS IN DIE WELT

Karl Küchlins Grossvater Matthias wird 1803 als Sprössling einer seit Jahrhunderten in Wolfenweiler ansässigen Familie geboren, einem rund fünfzig Kilometer nördlich von Basel gelegenen Winzerdorf. Ihre Abkunft von der erstmals 1234 urkundlich erwähnten Freiburger Adelsfamilie Küchlin ist zwar fraglich, doch muss man davon überzeugt gewesen sein, trägt doch der Gedenkstein, der noch heute in Horben vor dessen einstiger Villa an Karl Küchlin erinnert, das Wappen des Rittergeschlechts. Es zeigt im Schild ein sechsspeichiges Rad, darüber einen Helm, den der Kopf eines Jagdhundes mit herausgestreckter Zunge ziert.

Matthias Küchlin lernt Küfer und Bierbrauer; bis zur Industrialisierung hängen die beiden Berufe eng zusammen und sind in derselben Zunft organisiert. 1827 übersiedelt er auf der Suche nach Arbeit ins rund 4500 Einwohner zählende Lörrach, wo die Textilindustrie, hauptsächlich dank Schweizer Startkapitals, einen ersten Boom erlebt. Rasch macht Küchlin dort die Bekanntschaft der fast sieben Jahre älteren Katharina Braun, einer Tochter des in der Teichstrasse 25 ansässigen Weissgerbers Johannes Braun, und heiratet sie noch im Oktober des gleichen Jahres. Der Ehe werden bis 1838 fünf Kinder entspringen, von denen eines bereits mit acht Jahren stirbt. Matthias Küchlin übernimmt zunächst den Betrieb seiner Schwiegereltern, errichtet aber schon bald ein zweistöckiges Gebäude neben dem Wohnhaus, das er mit einem Brennkessel, zwei Gärständen, einer Malzdürre, einem Malzputzer und weiteren Gerätschaften als Brauerei ausstattet. Im dritten Stock eines steinernen Ökonomiegebäudes mit Stallungen für zehn Rinder richtet er einen Fruchtspeicher ein. Unter sämtlichen Gebäuden sowie unter dem geplatteten Hof liegen Gewölbekeller, zu denen auch ein vierzig Fuss, gut zwölf Meter, tiefer, trockener Lagerkeller gehört. Im Hof befindet sich ein sechzig Fuss tiefer Pumpbrunnen; das zum Bierbrauen unverzichtbare Wasser steht also reichlich zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Wohnhauses installiert Küchlin eine Gaststube mit sieben Tischen und zwei kleinen Nebenzimmern sowie eine Küche. Zur Unterhaltung seiner Gäste stellt er einen Billardtisch auf, in einem Hintergebäude des Anwesens baut er eine Kegelbahn. Der Erfolg bleibt nicht aus, die neue Gastwirtschaft erfreut sich regen Zuspruchs. Kurz vor Weihnachten 1844 erhält Küchlin das Recht, neben selbstgebrautem Bier auch Wein auszuschenken.

Nach Matthias Küchlins Tod am 28. Dezember des Revolutionsjahres 1848 gerät seine Witwe in finanzielle Schwierigkeiten. Ihr einziger Sohn, der am 3. Juli 1832 geborene Johann, arbeitet und wohnt zu dieser Zeit als Geselle beim Küfer Emanuel Salathe in der Basler Schützenmattstrasse; er kann den elterlichen Betrieb nicht retten. «In Folge richterlicher Verfügung»11 soll das gesamte Anwesen samt einigen Wiesen am 2. Dezember 1850 zwangsversteigert werden. Doch der auf 11650 Gulden festgesetzte Schätz- und Mindestpreis wird nicht erreicht und daher noch am selben Tag für den 22. Dezember eine weitere Versteigerung angekündigt, an der der Zuschlag «um jedes sich ergebende höchste Gebot»12 erfolgt.

Das Anwesen fällt – zu welchem Preis, ist nicht zu eruieren – an den Bierbrauer Gustav Albert Zahn aus Kandern. In dessen Ägide fallen Wirtshausveranstaltungen wie 1858 die «Grosse ausserordentliche Abendunterhaltung, gegeben von dem Physiker J. M. Züger. Es werden die neuesten Piecen der geheimen Zauberei auf das Täuschendste und nach der allerneuesten Methode vorgetragen. Zum Schluss: Die unerschöpfliche Bierquelle, ein ganz neu erfundenes Stück von J. M. Züger.»13

Als Zahn 1860 mit gerade mal 38 Jahren stirbt, versteigert seine junge Witwe «ihre im besten Stand erhaltene, in der gangbarsten Lage der Stadt ganz in der Nähe der Fabriken befindliche, sehr frequente Bierbrauerei mit Bierwirtschaft»14. Der «Anschlag» beträgt nun 18000 Gulden, den Zuschlag für den einstigen Besitz seines Vaters erhält Johann Küchlin. Der stolze Brauereibesitzer ersucht nicht nur um die zum Betrieb der Wirtschaft notwendige Schankgenehmigung, sondern auch um die Hand der knapp zwei Jahre jüngeren Maria Katharina Müller aus Wollbach – mit Erfolg: Am 28. August 1860 findet um zwei Uhr nachmittags in Lörrach die Trauung statt.

Am 30. Oktober 1861 wird der Stammhalter Johann Friedrich Küchlin geboren. 1864, im selben Jahr, in dem Ludwig II. zum König von Bayern gekrönt und Maximilian I. zum Kaiser von Mexiko proklamiert werden, im Jahr auch, in dem Wilhelm Busch sein erstes Buch «Bilderpossen» veröffentlicht, Richard Strauss und Frank Wedekind zur Welt kommen und die Grossmutter Katharina Küchlin stirbt, folgt am 29. Mai, einem mit 13 Grad eher frischen, aber regenfreien Frühlingstag, abends um sechs der zweite Sohn – ein Sonntagskind. Am 17. Juni 1864 wird er auf den Namen Karl getauft. Einer seiner Paten ist ein Konkurrent des Vaters, der Bayer Adam Lasser, einst Oberbrauer der Basler Cardinal-Brauerei, seit drei Jahren Pächter der Brauerei Grether, die er im selben Jahr kauft und die heute, von der Familie in fünfter Generation geleitet, noch immer seinen Namen trägt: Privatbrauerei Lasser.

Johann Küchlins Brauerei und Wirtschaft florieren, doch wird das Glück der Familie erst von der Totgeburt eines weiteren Sohnes im Jahr 1867 überschattet, dann stirbt am 26. September 1871, nur 39 Jahre alt, Johann Küchlin selbst. Johann Friedrich ist noch keine zehn, sein kleiner Bruder Karl erst sieben Jahre alt. 1873 verkauft die Witwe Katharina Küchlin das Brauereianwesen mit Gasthaus an den gebürtigen Konstanzer Julius von Kilian aus Waldshut für 39000 Mark; vor Kurzem ist im neu gegründeten Deutschen Reich eine Einheitswährung eingeführt worden. Von Kilians Vater, ein wohlhabender Gutsbesitzer, übernimmt die Bürgschaft.

Finanziell muss sich Katharina Küchlin nicht sorgen, sie kann ihren beiden Buben eine gute Schulbildung ermöglichen. Im September 1875 legt Karl, wie schon Johann Friedrich im Jahr zuvor, der Schulverwaltung seinen Geburts- und seinen Impfschein sowie das letzte Zeugnis der Volksschule vor und erfolgreich eine Lese-, Rechtschreib- und Rechenprüfung ab. Nachdem er ein einmaliges Eintrittsgeld von vier Mark entrichtet hat, darf er fortan gegen ein Schulgeld von dreissig Mark per annum das Grossherzogliche Pädagogium und Real-Gymnasium besuchen, den Vorläufer des heutigen Hebel-Gymnasiums, welches seinen Namen trägt, weil Johann Peter Hebel, der Dichter des Baslerlieds («Z’Basel an mym Rhy»), dort von 1783 bis 1791 als Hilfslehrer tätig war. Untergebracht im Gebäude einer ehemaligen Tabakfabrik an der Basler Strasse, in dem heute das sehenswerte Dreiländermuseum sein Domizil hat, zählt die Schule, als Karl Küchlin dort aufgenommen wird, in den sechs Klassenstufen von der Sexta bis zur Untersekunda insgesamt 168 Schüler. Das ist kein generisches Maskulinum: Nur Knaben werden ausgebildet, darunter 28 Katholiken und 10 Israeliten; die Lörracher jüdische Gemeinde geht bis auf das Jahr 1660 zurück. Das Curriculum der Sexta umfasst wöchentlich acht Stunden Latein, je vier Stunden Deutsch und Rechnen sowie je zwei Stunden Religion, Geografie, Naturgeschichte, Schönschreiben und Singen. Turnunterricht findet nur im Sommersemester und nur bei zumutbarem Wetter statt, auf dem Schulhof, den man erst im Laufe dieses Schuljahres 1875/76 vom Pflaster befreien, mit Kies bedecken und mit einem Reck und einem Barren ausstatten wird. Ab der Quarta erhalten die Pennäler zudem Französischunterricht, ab der Untertertia Griechisch und Englisch; Karl Küchlins Schullaufbahn wird jedoch schon zuvor ein Ende gefunden haben.

Am 31. Mai 1877 ertrinkt sein Bruder Johann Friedrich bei Stetten in der Wiese, und vielleicht ist dieser Schicksalsschlag zu viel für die schon seit längerer Zeit schwerkranke Mutter. Woran sie leidet, ist nicht überliefert, doch fordern Scharlach und Typhus zu dieser Zeit zahlreiche Opfer in Lörrach. Man bringt sie zu Verwandten nach Vordertodtmoos und übergibt Karl am 15. Juni der Obhut des 44-jährigen Büchsenmachers Tobias Läuger und seiner 35-jährigen Frau Sofie, die mit ihren fünf Kindern, zu denen Karl Küchlins vier Monate jüngerer Spielkamerad Max gehört, gegenüber dem Küchlin’schen Wirtshaus in der Teichstrasse 30 wohnen. Genau eine Woche später, am 22. Juni 1877, wird gut drei Wochen nach seinem Tod Johann Friedrichs Leichnam bei Kirchen im Rhein aufgefunden, zurück nach Lörrach verbracht und tags darauf beerdigt. Die moribunde Mutter kann nicht mehr an der Beisetzung teilnehmen, vier Tage später, am 27. Juni, stirbt auch sie.

Gesichert ist, dass Karl Küchlin eine Klasse wiederholen muss; wann er das Pädagogium verlässt, bleibt im Dunkeln, jedenfalls wird er «ein strebsamer Schüler und Kadett»15 der École industrielle in La Chaux-de-Fonds. Es ist in Lörrach zu jener Zeit durchaus üblich, Knaben nach der Konfirmation für ein, zwei Jahre in die welsche Schweiz zu schicken.

Karl Küchlin erlernt das Fleischerhandwerk, findet eine erste Stelle in Genf, wandert über Lyon und Dijon nach Paris, dann weiter in die Normandie, nach Le Havre und Trouville. Ob er sich tatsächlich «auf einem französischen Handelsschiff»16 verdingt, bevor er als Fleischer in Berlin arbeitet, wie der in Lörrach ansässige Schriftsteller Hermann Burte 1929 in einem Artikel für das «Organ der Varietéwelt» berichten wird, ist nicht belegt. Aktenkundig aber ist, dass der mittlerweile 21-jährige und damit mündige Karl Küchlin am 28. November 1885 sein Elternhaus und die einst seiner Familie gehörende Brauerei in der Lörracher Teichstrasse von Julius von Kilian zurückkauft. Gut drei Wochen später erhält er vom zuständigen Bezirksrat die «Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft mit Branntweinschank»17. Seine Gaststätte nennt Küchlin Bayerische Bierhalle. 1887 erwirbt er das angrenzende Grundstück, «um seine Räumlichkeiten zu vergrössern und namentlich auch, um einen Biergarten anzulegen»18. Ab Januar 1888 verpachtet er die Bierwirtschaft zunächst an die Bayerische Bierbrauereigesellschaft vormals Heinrich Schwartz in Speyer. Am 20. August 1888 geht das Anwesen für 103000 Mark, was einer heutigen Kaufkraft von mehr als 700000 Euro entspricht, an die Löwenbrauerei von Louis Sinner in Freiburg i. Br. über, die es mit anderen Brauereien in eine Ende des Jahres gegründete Aktiengesellschaft einbringt. Zuletzt Gasthaus Löwen genannt, wird es Anfang der 1970er-Jahre dem Hochhaus am Marktplatz und dessen Nebengebäuden weichen.

Küchlin selbst betreibt Ende der 1880er-Jahre eine Metzgerei in der Prinzenstrasse 19 in Berlin, im heutigen Stadtteil Kreuzberg. Das Adressbuch für das Jahr 1889 führt ihn als «Schlachter» auf und nennt seinen Betrieb, den er vom Schlächtermeister Wilhelm Martin Barleben übernommen hat, eine «Fabrik für Fleisch- und Wurstwaren»19, doch befindet sich diese im Parterre eines Mehrparteienmietshauses, kann also nicht sehr geräumig gewesen sein.

Die Berliner Episode bleibt kurz, Küchlin zieht es zurück ins Badische. Am 28. August 1889 wird er im rund 50000 Einwohner zählenden Freiburg aktenkundig: Er erhält die Konzession zum Betrieb einer Gaststätte im neuerrichteten Anwesen Albert-, Ecke Bismarckstrasse (heute: Stefan-Meier-Straße 8), unweit des Bahnhofs. Sie teilt sich auf in die Academische Bierhalle mit Zugang von der Albertstrasse und das Bierhaus, dessen Eingang sich in der Bismarckstrasse befindet. Angepriesen wird dieses in Anzeigen als «schönstes Lokal Freiburgs, der Neuzeit entsprechend eingerichtet», gezapft wird Export-, Lager- und Pilsener Bier, man schenkt aber auch «Weissbier der 1en Berliner Weissbier-Brauerei» aus sowie verschiedene Weine und verweist auf die «anerkannt gute Küche»20. Im Herbst tischt man freitags und samstags Metzelsuppe auf, eine deftige Brühe, dazu Sauerkraut, Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste.

In Berlin hatte sich Küchlin in die am 7. August 1871 in Berlin geborene Charlotte Marie Margarethe Länger verliebt, die Tochter des nun als Rentier lebenden ehemaligen Handschuhfabrikanten Carl Theodor Länger. Am 10. Oktober 1891 heiraten die beiden in der Reichshauptstadt, dann nehmen sie Wohnsitz in der Albertstrasse 50 in Freiburg, im ersten Stock über der Bierhalle. Am 4. Dezember 1894 kommt dort ihr einziges Kind Elise zur Welt. Ein knappes Jahr später verkauft Küchlin die Liegenschaft, die neben der Gastwirtschaft auch fünf Wohnungen beherbergt, an den Restaurateur Christoph Müller, der zuvor die Gaststätte Zum Franziskaner betrieben hatte. Bald wird die rustikale Bierhalle zum eleganten Lokal Krokodil avancieren und ein Café mit Namen Nil integriert, das grossen Anklang findet.

Karl Küchlin entwickelt in diesen Jahren eine Fülle von Aktivitäten. 1894 hat er Land im zur Gemeinde Horben gehörenden Bohrertal südlich von Freiburg mit dem langfristigen Plan erworben, eine Villensiedlung zu errichten. Ab 1902 wird sein einstiger Lörracher Ziehbruder Max Laeuger, mittlerweile ein renommierter Kunstkeramiker, Architekt und Professor an der Technischen Hochschule in Karlsruhe, Entwürfe einzelner Landhausvillen und 1907 ein Bebauungsmodell erstellen, doch wird das ambitionierte Projekt am Landschaftsschutz scheitern. Zunächst einmal aber lässt Küchlin an der noch im Bau befindlichen Strasse vom südlichsten Freiburger Stadtteil Günterstal auf den 1284 Meter hohen Hausberg Schauinsland, dort, wo im Talgrund des Bohrertals der Weg nach Horben abzweigt, ein Hotel mit Gartenwirtschaft errichten. Schon bald nach der Eröffnung der neuen Schauinslandstrasse am 15. September 1896 erfreuen sich der Friedrichshof, benannt nach dem regierenden badischen Grossherzog Friedrich I., und insbesondere dessen angenehm schattige Gartenwirtschaft grosser Beliebtheit. Eine Spezialität des Pächters Franz Steinle sind frisch gefangene Forellen aus dem Bohrerbach.

Küchlin selbst wiederum pachtet in Freiburg die nach dem sagenhaften flandrischen König, der das Bierbrauen erfunden haben soll und deshalb als Schutzherr der Brauer gilt, benannte Gambrinushalle in der Belfortstrasse 3, die heute in diesem Abschnitt Humboldtstrasse heisst, nahe dem Martinstor. Sie befindet sich im Besitz der Löwenbrauerei Louis Sinner Actiengesellschaft, ist ein etabliertes Speise- und Vergnügungslokal – und einer der bevorzugten Versammlungsorte der Sozialdemokraten und der Gewerkschaftler. Ab 1896 zeigt Küchlin dort sonntagnachmittags kinematographische Vorführungen und ist damit ein Pionier der bewegten Bilder: Erst im Vorjahr hatten die Brüder August und Louis Lumière ihren «Apparat zur Herstellung und Vorführung chrono-photographischer Bilder» zum Patent angemeldet und weitere Erfinder vergleichbare Geräte entwickelt.

1898 werden die Räumlichkeiten renoviert. Im Parterre bietet das Restaurant Gambrinushalle weiterhin die saisonale Metzelsuppe, aber auch «feinste französische und Wiener Küche, gute Biere, reichhaltigste Weinkarte, gute Billards»21, rechts vom Eingang hat man neu ein Café eingerichtet. Im ersten Stock befindet sich ein grosser Saal mit eisernen Bogenkonstruktionen und mit farbigen Glasfenstern zur Strassenseite, altdeutsch ausgestattet und geschmückt mit dem Kolossalgemälde «An König Gambrinus’ Hof» von Ernst Schurth. Er besitzt eine eher bescheidene, aber erhöhte Bühne mit rotem Vorhang und fungiert von nun an als «Specialitätentheater I. Ranges»22, das man etwas unbescheiden Colosseum tauft. «Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht zufrieden aus dem Haus», heisst es in Goethes «Faust», und das ist nicht nur Küchlins Devise, sondern geradezu das konstituierende Element des Variétés: variatio delectat. In ganz Europa zeigen Variétés, Vaudeville-Theater und Music Halls, die bei Speis und Trank die Massen unterhalten, die Einfalt der Vielheit, wie böse Zungen behaupten: abendfüllende, gemischte Nummernprogramme, mosaikartig zusammengesetzt aus Schaunummern von Akrobaten, Tänzern, Tierdresseuren und Zauberkünstlern sowie Auftritten von Musikern, Sängern, Humoristen und Sprachkünstlern.

Auch Küchlins Eröffnungsprogramm vom 1. September 1898 weist jene typische Mischung auf, die zwei Jahre später in Basel bejubelt werden wird: Nach einem Eröffnungsmarsch der Hauskapelle jongliert ein als Kellner verkleideter Artist mit Tellern, Messern und Servietten, mit Billardbällen und einem Queue, mit Koffer und Schirm, ja sogar «mit einem der Hotelküche entnommenen Spanferkel». Ein Salonhumorist gewinnt das Publikum mit «Eigentümlichkeiten der Breisgauperle im Lichte des Humors», das auch in Amerika gefeierte Wolpert-Trio zeigt Hand- und Kopfäquilibristik. «Damit nicht genug, erscheinen noch chinesische Excentrics, ein begabter Naturjodler», nämlich der preisgekrönte Steirer Anton Sattler, der bald darauf Furore machen wird, weil er mithilfe eines Grammophons Duette mit sich selbst singt, «musikalische Clowns und, damit auch das Weibliche nicht fehle, eine dezent auftretende Kostüm-Soubrette»23.

In den folgenden, vierzehntäglich wechselnden Programmen präsentiert Küchlin unter anderem «die grossartigste Akrobatentruppe der Gegenwart»24, die aus «sieben Kindern in Sports-Costümen»25 bestehende Parterreakrobatentruppe Metzetti (drei der Geschwister werden als Stuntmen in Hollywood Karriere machen), Carlo & Clariska Romeo, «japanische Equilibristen mit dressierten Kakadus»26, die «urkomischen Zauberhumoristen»27 Fred und Charles, das «holländisch-deutsch konversatorisch gebildete Damen-Gesangs-Quartett»28 Excelsior und den Kunstpfeifer Charles Pauly. Die Brothers Roda stehen als «deutsche Gladiatoren»29 auf der Bühne, die Yiuliana-Truppe zeigt «Marmorbilder»30: Tableaux vivants, die oftmals bekannte Gemälde oder Skulpturengruppen nachstellen, sind ein populärer Bestandteil des Variétérepertoires und stellen, kaschiert durch den Kunst- und Bildungsanspruch, wohlgeformte, teils auch nackte oder halbnackte Körper zur Schau. An Sonn- und Feiertagen lädt Küchlin bei freiem Eintritt zu «Frühschoppen-Concerten, ausgeführt durch die Hauskapelle»31 unter der Leitung des Österreichers Karl Serpek, der zuvor die Orchester des Zirkus Ciniselli in St. Petersburg und des Zirkus Salomonsky in Moskau dirigiert hat.

«Das von [… Küchlin] ins Leben gerufene Unternehmen erfreute sich der Gunst der hiesigen Einwohnerschaft, die Darbietungen des Colosseums fanden in dezenter Weise statt, so dass die Vorstellungen insbesondere auch von dem sogenannten besseren Publikum besucht wurden»32, bestätigt der Freiburger Oberbürgermeister Otto Winterer am 14. März 1900. Um Auskunft gebeten hatte ihn, aus gutem Grund, das Öffentliche Verkehrsbureau Basel.

DAS ERSTE BASLER GROSSVARIÉTÉ

Als der Fremdenverkehr in der Schweiz Ende des 19. Jahrhunderts eine Blüte erlebt, gründet man 1890 auch in Basel einen Verkehrsverein und eröffnet im Jahr darauf das Öffentliche Verkehrsbureau an der Schifflände. Zum Ziel setzt man sich, «im inneren Leben und der Entwicklung der Stadt alles das zu tun, was ihren Einwohnern dienlich ist, und allem dem mit Nachdruck entgegenzutreten, was nicht zur Verschönerung, nicht zur Ehre und nicht zum allgemeinen Besten Basels dient»33. Im März 1900 beschliesst der Verkehrsverein, «die Etablierung eines Variété-Theaters in Basel herbeizuführen»34, vielleicht auch, weil im rivalisierenden Zürich, das dem 112200 Einwohner zählenden Basel, der noch im 19. Jahrhundert reichsten und mächtigsten Schweizer Stadt, den Rang als Wirtschafts- und Finanzzentrum abgelaufen hat, eine derartige Unterhaltungsstätte kurz vor der Fertigstellung steht: Am 17. April 1900 wird dort das tausend Zuschauerinnen und Zuschauer fassende Corso-Theater eröffnen. Aber noch verfügt man an der Limmat über keine Erfahrungen mit dem Betrieb, und so richtet sich das Basler Augenmerk auf das Colosseum in Freiburg, das «in gewisser Hinsicht […] einen Massstab» bilden könne. Zugleich nimmt man dessen Leiter Karl Küchlin «für den Betrieb des hier ins Leben zu rufenden Variété-Theaters in Aussicht» und holt Erkundigungen bei Freiburger Behörden und Honoratioren ein. Unter anderem wendet sich Peter Armbruster, der Sekretär des Verkehrsvereins, an Eduard Gulat von Wellenburg, der bis zu seiner Pensionierung 1899 Erster Staatsanwalt im Range eines Geheimen Oberregierungsrats gewesen war: «[…] so erlauben wir uns hiermit, bei Ihnen höflichst anzufragen, ob Sie in der Lage sind uns über: 1.) Führung des Colosseums puncto Dezenz und Attraktionskraft; 2.) Moralische und geschäftliche Tüchtigkeit des Herrn Karl Küchlin, dessen Ruf und Solvabilität; 3.) Frequenz und anscheinende Rentabilität des Colosseums; Ruf des ‹Colosseums› als Variété-Theater in allen Kreisen der Stadt Auskunft zu geben.»35

Die Angeschriebenen sind unisono voll des Lobs. Über Küchlin könne «nur Gutes berichtet werden», erklärt beispielsweise das Badische Bezirksamt. «Die Dezenz wurde bei allen Programmen gewahrt. Die Attraktionskraft war immer gut und gleichmässig», Küchlin selbst geniesse einen «tadellosen Ruf, auch in moralischer Beziehung. Er ist ein sehr tüchtiger Geschäftsmann. Die Vermögensverhältnisse sind gut und geordnet.»36 Die dezidierten Fragen nach Dezenz und Moral erfolgen nicht ohne Grund; einige Jahre zuvor hatte man in Basel schlechte Erfahrungen gemacht: 1879 waren in der Wirtschaft zur Walhalla an der Drahtzugstrasse «halbnackt tanzende Mädchen»37 aufgetreten, die sich auch prostituiert haben sollen – laut Polizeiakten dadurch gefördert, dass die Walhalla-Bühne nicht erhöht, sondern direkt an den Zuschauerraum angeschlossen war.38