12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Lieben Sie Tiere? Essen Sie gerne Fleisch? Dann lesen Sie dieses Buch!

Als Jacqueline mit ihrem Mann in den Südwesten Frankreichs zieht, möchte sie dem idealen Leben auf dem Land so nahe wie möglich kommen und kauft zwei Ferkel, die sie ein Jahr lang aufziehen und danach schlachten will. Aber je mehr sich die beiden Tiere in ihr Herz grunzen, desto stärker zweifelt Jacqueline an ihrem Vorhaben. Kann sie sich tatsächlich von ihren Schweinen trennen – und sie sogar selbst töten? Dieses wunderbare Memoir erzählt von einer außergewöhnlichen Entscheidung und eröffnet zugleich einen gefühlvollen Blick auf die Debatte, ob man Fleisch essen soll und ob man Tiere, die man isst, überhaupt lieben darf.

- Lieben Sie Tiere? Essen Sie gerne Fleisch? Dann lesen Sie dieses Buch!

- Ein inspirierender Blick auf die Debatte über bewusste Ernährung und artgerechte Tierhaltung.

- Für alle Leser von Jonathan Safran Foers Tiere essen und Karen Duves Anständig essen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 465

Ähnliche

Buch

Als Jacqueline mit ihrem Mann in den Südwesten Frankreichs zieht, möchte sie dem idealen Leben auf dem Land so nahe wie möglich kommen und kauft zwei Ferkel, die sie ein Jahr lang aufziehen und danach schlachten will. Aber je mehr sich die beiden Tiere in ihr Herz grunzen, desto stärker zweifelt Jacqueline an ihrem Vorhaben. Kann sie sich tatsächlich von ihren Schweinen trennen – und sie sogar selbst töten? Dieses wunderbare Memoir erzählt von einer außergewöhnlichen Entscheidung und eröffnet zugleich einen gefühlvollen Blick auf die Debatte, ob man Fleisch essen soll und ob man Tiere, die man isst, überhaupt lieben darf.

Autorin

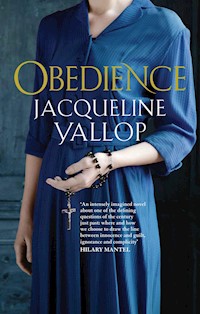

Jacqueline Yallop hat Englische Literatur studiert, ist Autorin dreier Romane sowie zweier Sachbücher und lehrt Creative Writing an der University of Aberystwyth in Wales. Sie reist zwischen Großbritannien und dem Südwesten Frankreichs hin und her, kuratiert Ausstellungen und liebt es, Schweine zu halten.

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

JACQUELINE YALLOP

BIG PIG, LITTLE PIG

Darf man Tiere, die man liebt, trotzdem essen?

Deutsch von Regina Jooß

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Big Pig, Little Pig: A Tale of Two Pigs in France« bei Fig Tree, Penguin Random House UK, London.1. Auflage

Copyright der Originalausgabe © 2017 by Jacqueline Yallop

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München

Redaktion: Sabine Zürn

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotiv: © Shutterstock.com: Lubov Chipurko; Andrey_Kuzmin

BL · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-22451-6V001www.blanvalet-verlag.de

1

Nur ein einziges Foto zeigt mich an meinem 40. Geburtstag: Es ist Januar, über mir erstreckt sich der klare blaue Winterhimmel, die Gegenstände um mich herum werfen deutliche Schatten. Ich trage einen dunkelgrünen Overall und Gummistiefel. Der Overall ist neu, vorne über Kreuz gewickelt, mit leuchtend weißen Reißverschlüssen. Nur an meinen Knien sind Reste von Schlamm zu sehen. Ich sitze auf einem sauberen, frischen Strohbündel. Oben auf dem Bild, etwa auf der Höhe meines Kopfes, ist ein langes Stück Wellblech zu erkennen, außerdem eine ausgebleichte Plane und ein paar Bretter. Ein zweites Metallstück steht hinter meiner Schulter. Dahinter sind im Sonnenlicht die Umrisse einer alten Steinmauer und einige Efeuranken auszumachen. Hinter mir im Schatten liegt ein Verschlag.

Später an diesem Tag, ehe die Sonne zu tief steht, veranstalten wir ein Grillfest. Die Vordertür unseres Hauses im ersten Stock erreicht man über ein paar breite, rissige Steinstufen. Der obere Treppenabsatz geht in eine kleine, quadratische Südterrasse über. Den ganzen Sommer kann man hier die Sonne genießen, und auch an einem schönen Januartag ist es an diesem Ort geschützt und warm. Zwei- oder dreimal haben wir hier an Weihnachten draußen zu Mittag gegessen. Genau hier, an diesem milden Ort, sitze ich nun und öffne Geschenke. Auf dem Grill brutzeln Schweinekoteletts, und Ed, mein Ehemann, gießt Wein ein. Wir unterhalten uns über unsere schiefe Hütte, die wir heute Morgen aus Fundstücken aus der Scheune und im Garten gebaut haben. Sie besteht aus einem großen Plastikpicknicktisch mit einem Dach aus Wellblech, das wir mit dicken Brettern beschwert haben. Zwei aufrecht stehende Holzpaletten, an einen Baumstumpf gelehnt, stützen die Konstruktion an der einen Seite. Die andere Seite wird durch ein kleineres Stück Wellblech gesichert, das zu löchrig ist, um als Dach Verwendung zu finden. Junge Triebe von Pflaumenbäumen dienen als Pfeiler. Die Hütte ist so hoch, dass man leicht auf Händen und Knien hineinkriechen oder sich drinnen hinkauern kann. Man könnte sich hinlegen und es sich im Stroh gemütlich machen. Der Platz würde sogar noch für einen Freund ausreichen, nur die Füße ragen hinaus ins Freie.

Das ist der Unterstand für unsere Schweine. Wir haben ihn etwa zehn Gehminuten von unserem Haus entfernt auf einem kleinen Stück Land gebaut, einem brachliegenden Obstgarten, umgeben von efeuumrankten Steinmauern mit einer schmalen Holztür als Eingang. Seit Jahren hat sich niemand mehr um dieses Stück Land gekümmert. Es ist nur etwa zwanzig Schritte breit und lang – also viel zu schmal, um es landwirtschaftlich zu nutzen – und zudem durch die Mauern von den benachbarten Feldern abgetrennt. Der Streifen Land ist mit Gestrüpp, Nesseln und dünnen Bäumchen überwuchert, die Steinmauern bröckeln an einigen Stellen oder sind komplett eingestürzt, denn die Wurzeln des Efeus haben die Steine gesprengt. Die Tür war einmal weiß gestrichen, hat jetzt aber einen blaugrauen Farbton angenommen. Das Holz ist an den Ecken und an der unteren Kante verrottet; man spürt, wie es nachgibt, wenn man die Tür öffnet. Als ich zum ersten Mal mit Mühe die Tür aufdrücken und einen ersten Blick auf das Stück Land dahinter werfen konnte, schlug mir das Herz bis zum Hals. Ein Augenblick des Entdeckens: Ein »secret garden« lag vor mir, Meisen und Finken flogen umher, und bestimmt gab es auch Schlangen, Kaninchen, Mäuse und andere verborgene Dinge. Wie in dem Kinderbuch The Secret Garden gehört mir dieses Fleckchen Erde nicht, ich habe kein Anrecht darauf. Aber es fühlt sich sofort so vertraut an, als wäre es mein Land, mein Reich, ein geheimnisvoller Ort. Ich bin sofort neugierig auf seine Geschichte. Wer hat die Obstbäume gepflanzt? Warum hat ein so kleines Stück Land so eine sorgfältige Mauer? Wer hat es vor mir gepflegt, wer hat die kleine Tür weiß getüncht, wer hat sie vor mir geöffnet?

In diesem verlassenen Teil von Frankreich gibt es viele solcher zusammengestürzter und zu Ruinen verkommener Gebäude, Einblicke in vergessene Leben, Fragen ohne Antworten. Zwischen sorgsam gepflegten Feldern mit ihren Zäunen finden sich häufig verwilderte Parzellen mit alten oder umgestürzten Bäumen, hohem Unkraut und halb verfallenen Mauern, durch deren Lücken Rehe, Wildschweine und Dachse ein und aus gehen. Dieses Land wurde früh besiedelt und ist dennoch ein leeres Land. Ein Ort alter Hünengräber und verfallener, nur noch zum Teil bewohnter mittelalterlicher Dörfer. Mit alten Steinhütten, den caselles, die einst den Feldarbeitern und Viehhirten Schutz boten vor der heißen Sonne oder dem Regen und einen sicheren Schlafplatz für die Nacht, und die jetzt mit den Resten von rostigen, landwirtschaftlichen Geräten vollgestopft oder einfach vergessen sind. Die Viehweiden und kleinen Orte sind durch ein Netz aus Wegen miteinander verbunden, von Steinmauern gesäumt. Es gibt keine Markierungen oder Wegweiser, und an manchen Stellen wurden die Pfade zugeschüttet und die Steinmauern abgerissen. Viele Wege wurden mit leuchtend blauem Seil abgesperrt, andere sind so zugewuchert, dass es kein Durchkommen gibt. Das ist das Department Aveyron, das ländliche Zentrum Südwestfrankreichs, eine arme Gegend am Rand des massiven, gnadenlosen Kalksteinplateaus Causse, auf den Landkarten nur schwer zu finden, weit weg von Autobahnen, TGV-Strecken und Großstädten: Hier verrotten die Hinterlassenschaften vieler vergangener Leben.

Das für unsere Schweine vorgesehene Stückchen Land ist so ein verlassener Überrest und so unbedeutend, dass sich die Bauern nicht darum kümmern. Das Land ist weder die Zeit noch das Geld wert, die nötig wären, um es zu kultivieren.

Der Garten unseres Hauses, überwiegend mit Gras bedeckt, ist fast einen Morgen groß, in ein paar Beeten direkt am Haus wachsen Lavendel, Rosen, Malven und Bartnelken, außerdem gibt es ein großes Gemüsebeet, ein paar Obst- und Nussbäume und einen sumpfigen Weiher, in dem es von Fröschen wimmelt. Doch der Garten eignet sich nicht für Schweine: Er ist zu offen, zu kleinteilig, seine Form zu unregelmäßig. Man kann ihn nur schwer umzäunen, und das macht es unmöglich, Nutztiere vom Haus, den Blumenbeeten und der Wäscheleine fernzuhalten. Deshalb haben wir uns das verlassene Land von einem Freund geliehen, der viele solcher kleiner Flecken besitzt. Er leiht uns dieses Gelände so lange, bis unsere Schweine ausgewachsen sind. Es ist über einen ausgefahrenen Weg zu erreichen, der von der Straße abzweigt, an der unser Haus liegt. Auf einer Seite des Weges befindet sich eine kleine Scheune, auf der anderen Seite ein verfallener Bauernhof mit eingestürzten Stallungen und einem bezaubernden Türmchen, einem pigeonnier, in dem früher Tauben gehalten wurden. Ein Relikt wie aus einem Märchen. Dieser Weiler hat einen Namen, Mas de Maury, und einen tiefen Brunnen, der außer an ganz heißen Sommertagen immer frisches Wasser fördert. Hier und da kann man die Reste anderer Mauern erkennen – versunken und zerfallen. Mas ist die übliche Bezeichnung für viele Weiler hier, die lieu-dit, die Art, wie ein Ort genannt wird. Der Begriff stammt aus dem Okzitanischen, der lokalen Sprache, die verwandt ist mit anderen Sprachen der Region, etwa dem Katalanischen und dem Provenzalischen. Mas kommt offensichtlich vom Lateinischen mansum, »der Ort, an dem man bleibt«. Von demselben Wortstamm lassen sich im modernen Französisch manoir und maison ableiten. Die Bezeichnung Mas wurde im Mittelalter für Bauernhöfe oder Unterkünfte für Feldarbeiter verwendet.

In Mas de Maury lebten einmal mehrere Familien oder verschiedene Zweige einer Großfamilie. Sie bildeten einst eine florierende Gemeinschaft – doch heute erinnern nur noch ihre Hinterlassenschaften an sie. Am Ende des Weges zur Mas de Maury, wo er auf die Straße trifft, steht ein einfaches Steinkreuz. Auf dem Sockel sind Initialen eingemeißelt: I.B.A. Nur eine ferne Erinnerung an die Familie, die hier einst gelebt und das Land bebaut hat, nicht mehr. Jetzt ist hier niemand mehr, nur wir.

Wir haben mehrere Tage gebraucht, um das dichte Gestrüpp aus Brennnesseln und Brombeerranken zu roden. Den Weg durch die Tür mussten wir uns freischneiden, mussten sogar in die Tür schneiden und die dicken Efeutriebe durchtrennen, die sie umrankten. Zentimeter für Zentimeter gelang es uns, die Tür, deren Bretter unter dem Druck bebten, so weit aufzudrücken, dass wir uns hindurchschieben konnten. Wir borgten uns einen Hochleistungstrimmer und arbeiteten uns sorgfältig in die Mitte des Geländes vor. Mit dem Lärm schreckten wir die Tiere auf, die an diesem Ort ihre Heimat gefunden hatten: ein Turmfalkenweibchen, das sich in der Scheune niedergelassen hatte und das jetzt aufgeregt über unseren Köpfen herumflatterte, Kormorane, die den Winter am nahe gelegenen See in einer hohen Esche verbrachten, Rehe, die mit weiß leuchtendem Spiegel aus den Hecken brachen und davonsprangen. Eine Zeit lang waren der Himmel und die Felder erfüllt von Angst, und es fühlte sich an, als würden wir hier gewaltsam eindringen.

Aber die Unruhe, die Störung, geht vorbei. Das Land ist freigeräumt. Die Kormorane hocken wieder still und ein bisschen ernst auf den hohen Ästen, und ich bin mir sicher, dass auch die Rehe unsichtbar und leise zurückkehren werden. Unser Kommen und Gehen wird ein Teil dieses Ortes. Dennoch habe ich den Eindruck, dass ich nur für eine bestimmte Zeit hier geduldet bin. In dieser Umgebung wird mir überall die Zeit bewusst, so als könnte man sie sehen, so als würde sie die Luft dicker machen. Mir ist bewusst, wie klein ich bin und wie kurz die Zeit ist, die ich auf diesem Streifen Land verbringe, den andere Menschen – viele andere Menschen viele Jahrhunderte lang – gerodet, gepflegt und wieder verlassen haben, und der es mir erlaubt, ihn für eine Weile zu nutzen.

Zum Schutz haben wir den Unterstand nahe bei der höchsten Mauer errichtet. Wir kriechen hinein und drücken uns gegen die improvisierten Wände, so wie es unserer Meinung nach ein Schwein tun würde. Nichts gibt nach. Wir beglückwünschen uns selbst zur Stabilität des Stalls. Als wir so im Stroh liegen, fühlen wir uns wie in einem gemütlichen Versteck. Ich verspüre eine archaische Freude darüber, einen sicheren Unterstand gebaut zu haben, den Nestbautrieb: Mitten zwischen den Feldern, die sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnen, zwischen dem Wald und den alten Wegen, gibt es ein von hohen Mauern geschütztes Stück Land. Darauf steht jetzt ein neuer, dreiseitiger Stall, der Regen und Kälte abhalten wird und den man als »Häuschen« bezeichnen könnte.

Zehn Jahre vorher, als ich 30 wurde, habe ich als Kunstkuratorin in einer Galerie gearbeitet, in einem blitzsauberen, geordneten, klimatisierten Umfeld. Ich habe keine Overalls besessen, nicht einmal Gummistiefel. Am Wochenende bin ich draußen spazieren gegangen, und an Sommerabenden habe ich mich gelegentlich auf einem Hügel ins Heidekraut gelegt. Aber hauptsächlich bin ich in meiner Mittagspause einkaufen gegangen, habe auf Busse und Züge gewartet, mich selbst an das Stadtbild angepasst. Um meinen 30. Geburtstag zu feiern, habe ich ein paar Freunde im Zentrum von Sheffield auf einen Drink getroffen. Wir haben Burger und Eis in einem amerikanischen Restaurant gegessen. Es war ein grauer Abend mit Nieselregen gewesen. Ich kann mich nicht an viel davon erinnern. Es war ein gemütlicher Abend, nichts Außergewöhnliches. Aber mein 40. Geburtstag bleibt in Erinnerung, das fühlt sich besonders an. Ich wälze mich im Stroh. Ich lege mich flach hin und schaue zum Metalldach hinauf, durch dessen Löcher der blaue Himmel zu sehen ist. Ich kann die raue Erde um mich herum riechen, die gerade erst wieder freigelegt wurde, die frischen Grasbüschel, die hier und da stehen geblieben sind, den modrig-staubigen Geruch der alten Steine. Ich kann die Stille des kalten Wintermorgens hören, an dem die Luft vor Frost klar und knackig ist.

Das ist der Moment, in dem dieses Foto entstand: Klick. Happy Birthday.

Es war Eds Idee gewesen, Schweine anzuschaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir so etwas jemals hätte einfallen können. Als wir nach Frankreich gezogen sind, hatten wir nicht gezielt vor, Selbstversorger zu werden oder einen Zurück-zur-Natur-Trip zu unternehmen. Wir sind mehr oder weniger zufällig hierhergekommen, aus einer Laune heraus, weil wir es konnten, weil unsere freiberufliche, schriftstellerische Tätigkeit und das Internet es möglich machten, überall zu leben. Und hier war es genauso gut wie überall sonst: ein alltäglicher, einfacher, ruhiger Ort in der Ferne. Wir kommen beide nicht vom Bauernhof, noch nicht einmal vom Land. Wir haben beide noch nie den heimlichen Wunsch verspürt, einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Ich bin als Einzelkind in einer Mittelschichtfamilie in den Vororten von Birmingham und Manchester aufgewachsen. Wir wohnten in hübschen, verkehrsberuhigten Wohnstraßen, in denen die Gärten von Rasen, Blumenbeeten und Planschbecken dominiert wurden. Dort lachten alle über die Versuche von Tom und Barbara, in ihrem Schuppen Vieh zu halten. Das war die Handlung von The Good Life, einer Comedy-Serie, in der es um einen exzentrischen Spleen ging, nicht um etwas, was normale Menschen taten. Ich hatte Sauberkeit und Ordnung zu schätzen gelernt, das Planbare. Ich hatte kein Haustier. Aber ich war sehr gern im Freien. Man konnte das noch nicht als Liebe zur Natur bezeichnen, weil ich damals nur zufällige, flüchtige Eindrücke von der Natur hatte, losgelöst von meinem normalen Alltag. Dennoch war es etwas Glänzendes, Verheißungsvolles: an einem windigen Tag Kastanien sammeln, Würmer im Garten ausgraben, auf dem Weg zur Schule durch Laubhaufen stapfen, Sommerpicknick im Park. Draußen zu sein war etwas Besonderes, das erkannte ich schon damals. Es hatte einen Hauch von Freiheit und Abenteuer, von Unabhängigkeit und Mut. Irgendwie berührte es auch mein Interesse für Geschichte und Archäologie, mein Interesse daran, wie Menschen früher gelebt und was sie hinterlassen haben. Aber ich wusste damals nicht, wie das alles zusammenhing oder wie ich es hätte beschreiben können. Ich wusste nicht, was mich zu Grünflächen mit Moos und frischer Luft hinzog, zu alten Bäumen, schäbigen Feldern am Stadtrand, zu einer geheimnisvollen Natur, in der sich in der Ferne Land und Himmel miteinander verbanden und sich in mir Schichten auflösten. Was blieb, war unverzichtbar und klar.

Aus meiner Kindheit erinnere ich mich besonders deutlich an den Sommer, in dem ich elf war. Ich fuhr in den Ferien mit meinen Eltern zu den Yorkshire Dales. Ich kam von einer belebten Straße in Birmingham mit Geschäften, Tankstellen und Ampeln zu einem Cottage in Nidderdale. Während meine Eltern noch auspackten, rannte ich schon den Hügel hinauf, eine Strecke von nur ein paar Hundert Metern, und legte mich im Schutz einer Steinmauer ins Gras. Unter mir erstreckte sich das Tal, grün, lebendig und scheinbar unendlich, nur hier und da ein paar Cottages und über mir ein wolkenloser Himmel. Daran erinnere ich mich auch heute noch mit absoluter Klarheit. Ich fühlte mich, als wäre ich aus einer Schachtel herausgefallen und an diesem Ort gelandet, in dieser seltsam anderen Welt. Die Landung hatte mir den Atem verschlagen. Ich erinnere mich an Kleinigkeiten: eine Biene, die um meinen Kopf herum summte, einen Käfer an meinem Fuß, das Kitzeln des Grases. Ich erinnere mich an den Wind: eine stürmische Sommerbrise, die anders war als jeder Wind, den ich kannte. Der Wind roch anders, fühlte sich anders an. Und ich erinnere mich an mein abgrundtiefes, riesiges Staunen über diese Offenheit, diesen Raum, dieses gewaltige Land.

Ich führte ein geheimes Tagebuch, ein kleines Notizbuch mit violetten Seiten, darin hielt ich all die Wunder fest, die ich atemberaubend fand: Krähen aufgereiht auf einer Stromleitung, Blumen in einer Hecke, Nebel in den Tälern, die Aussicht bis zum Horizont. Das war das erste Mal, dass ich die Dinge wirklich sah; das war der Moment, in dem die Welt um mich herum nicht mehr wie eine Theaterkulisse einfach nur da war, sondern lebte und sich veränderte, unaufhaltsam. Natürlich gibt es wildere Orte als die Yorkshire Dales, und mit der Zeit entdeckte ich einige von ihnen. Aber die Leidenschaft, die ich mit elf Jahren in diesem Moment empfand, war elementar und überwältigend. Wie eine junge Möwe, die sich von einer Klippe in das endlose Steigen und Fallen der Winde hinabstürzt, befand ich mich in einer Euphorie – bis wir eine Woche später auf der M6 wieder nach Hause fuhren.

Diese emotionale, instinktive, intensive Reaktion auf die Natur sollte mir erhalten bleiben, wichtig für mich werden, mir helfen herauszufinden, wer ich war und wohin ich gehörte. Aber ich habe damals nicht gedacht, dass sie etwas mit dem Halten von Schweinen zu tun haben könnte.

In dem Sommer, als Ed und ich nach Frankreich gezogen waren, kam zunächst Mo, ein unermüdlicher, verrückter Dalmatiner mit nicht ganz perfekten Flecken, zu uns. Etwa zur gleichen Zeit begannen wir damit, Pflanzen zu setzen. Wir waren von einer ordentlichen kleinen Terrasse in Sheffield und einem winzigen Garten mit Kiesel- und Pflastersteinen zu diesem alten Bauernhof mit einem weitläufigen Stück Land, umgeben von Wald und Wiesen, gekommen. Es war nicht unser dringlichster Wunsch gewesen, Großbritannien zu verlassen; im Gegensatz zu vielen anderen war Auswandern für uns kein lang gehegter Traum gewesen. Aber wir hatten schon geahnt, dass wir vielleicht gerne bleiben würden; die leichten, freien, sonnigen Tage verführten uns schnell, und wir schlugen buchstäblich Wurzeln, als wir einen Garten anlegten. Am Haus gab es nicht viel zu tun. Es ist im hier üblichen Stil errichtet: ein einfaches Gebäude mit zwei oder drei Zimmern im ersten Stock, darunter Vorrats- und Arbeitsräume. An der einen Seite gibt es eine schmale Scheune, eine weitere (größtenteils verfallene) befindet sich auf der anderen Seite. Um das Haus herum stehen Bäume, sodass es vor Wind und Sonne geschützt ist – oft scheint es sich zu verstecken, wie ein Kaninchen, das im Unterholz hockt.

Die Räume des Hauses wurden vom Vorbesitzer in ordentlichem Zustand hinterlassen, sodass wir uns darum nicht wirklich kümmern mussten. Draußen sah es aber anders aus: vernachlässigt und verwildert, das Gras mannshoch und voller Schlangen, die Bäume zu nah beieinander gepflanzt, dürres Gelb, der Boden ausgelaugt und steinig. Also wateten wir mit Trimmer, Sense und Schere hinein, um das Gelände zu roden. Wir gruben den Gemüsegarten um, erweiterten ihn und schufen so ein neues Stückchen Anbaufläche. Wir befreiten die Johannisbeersträucher von den Umhängen aus Dornenranken und schnitten die Kirschbäume zurück. Außerdem pflanzten wir einen Pfirsichbaum und ein paar Weinstöcke. Wir verbrachten immer mehr Zeit im Freien, arbeiteten an den Blumenbeeten vorne am Haus und dünnten die Pflaumenbäume, Birken und Eichen aus, deren Äste ihnen das Licht nahmen. Wir pflanzten Kräuter an der Scheunenwand und lernten, aus Samen Keimlinge zu ziehen und diese zu pflanzen. Versuchsweise, weil sie für uns noch neu waren, experimentierten wir mit »Exoten« wie Auberginen und Peperoni, die zu unserer Freude unter den heißen und trockenen Bedingungen schnell gediehen. Wir entdeckten, dass Tomaten nicht rot sein müssen und dass schwarze, grüne, weiße und orangene Sorten einen eigenen, besonderen Geschmack haben. Kurze Zeit später brachten wir sehr aufgeregt vier schwarze Hennen in Pappschachteln vom Markt mit nach Hause. Wir ließen sie frei im Garten und den angrenzenden Feldern herumspazieren und gewöhnten uns schnell an das Repertoire ihres freundlichen Gegackers. Wir entdeckten das tägliche Vergnügen – und die Frustration – bei der Suche nach Eiern unter dem Stroh im Holzschuppen, in Blätterhaufen, an den Wänden, in den Brennnesseln – überall, außer in dem hübschen kleinen Hühnerstall.

Aber fast alle Familien hier haben einen Gemüsegarten und halten ein paar Hühner, wir taten also einfach nur dasselbe wie die Nachbarn, passten uns an. Die Aufzucht von Schweinen hingegen war kein sichtbarer Bereich des Lebens um uns herum. Nebenan, hinter dem Feld und unserem Garten, liegt ein kleiner Bauernhof, wie er für diese Gegend typisch ist: durcheinandergewürfelte alte Gebäude in einem Flickenteppich aus Grundstücken. Der altmodische Bauer nutzte das Geflecht an caselles, wenn er sein Vieh jeden Tag von einem kleinen Stück Weideland zum nächsten führte, so wie es Hirten tun, damit die Tiere das beste Futter haben. Von hier kommt das Veau d’Aveyron – ein tief rosa Kalbfleisch mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Das Fleisch stammt von den stämmigen, muskulösen Jungtieren, die bis zur Schlachtung gemeinsam mit ihren Müttern auf der Weide gehalten werden. Traditionell waren die meisten Herden klein – vielleicht nicht mehr als zehn oder zwölf Tiere. Es gibt ein Foto von unserem Nachbarn, wie er im Sommer vor 20 Jahren mit seiner Handvoll gelbbrauner Kühe im Schatten der Bäumen steht, über die Schultern hat er sich einen alten Sack gelegt, und sein Grinsen unter der Baskenmütze ist verlegen. Schon immer gab es ein Schwein auf dem Hof. Es gehörte einfach dazu, genauso wie Hühner und Kaninchen und drei große Gemüsegärten. Kurz nachdem wir eingezogen waren, wurde unser Nachbar von einem seiner Pferde getreten und starb mit etwas über 80 Jahren auf dem Feld. Jetzt gibt es kein Schwein mehr. Solange, seine Witwe, ist froh, dass sie kein Schwein mehr im Stall neben dem Haus halten muss. Sie sagt, ihr wäre der Geruch von Kühen lieber. Als wir vor etwas mehr als zwölf Jahren hier angekommen waren, spazierten wir im Winter über die Felder zum nächsten Weiler, wo wir den Bauern kannten. Er lebte in einem bescheidenen, schäbigen 70er-Jahre-Bungalow, das alte Bauernhaus daneben war verlassen. Bei früheren Gelegenheiten hatte er uns durch seine Sammlung alter Traktoren und zu einem beachtlichen Holzstapel geführt. Es war vielleicht einen Tag nach Neujahr, und es gehört sich, den Nachbarn Bonne Année zu wünschen. Das ist ein kleiner Versuch, etwas Abwechslung in das abgeschiedene Leben der Menschen zu bringen, die den Großteil ihres Lebens nur mit ihren Familien verbringen. Eine erneute Stärkung der Gemeinschaft, die im Gegenzug Sicherheit, Wissen und Vielfalt garantiert. Also wollten wir bei unseren Nachbarn eine Runde drehen, um zu zeigen, dass wir – obwohl wir seltsame englische Eindringlinge sind – doch zumindest einen Hauch von Anstand besitzen. Draußen vor der Garage kam uns Sylvain, der Sohn im Teenageralter, entgegen. Er war aufgewühlt und begrüßte uns nicht mit dem gewohnten Lächeln, sondern blickte die verlassene Straße hinter uns auf und ab, als hätten wir eine Verbrecherbande im Schlepptau. Etwas Geheimes schien im Gange zu sein. Etwas Anrüchiges. Er zögerte, bevor er uns ängstlich in die Räume unter dem Haus scheuchte. »Leise«, sagte er, »kommt schnell«, und hetzte uns durch eine Lücke zwischen den Türen. Dann schloss er sie hinter uns. Erst als wir im Keller waren, hielt er inne und wandte sich uns zu, um uns zur Begrüßung die Hand zu schütteln und zu lächeln: Bonne Année.Der Schweinemetzger war da, ein Mann mit grausamen, aber kostengünstigen Methoden, der soeben sein Werkzeug verräumte. Tapeziertische, bedeckt mit Fleischstücken, standen herum. Auf dem Boden, den Tischen, an Händen und Gesichtern war eine Menge Blut. Eimer waren mit noch mehr Blut und Innereien gefüllt. Hunde zogen plündernd von einer Schüssel Fleisch zur nächsten. Wir sahen dem Zerlegen des Fleisches eine Weile zu. Jemand zerkleinerte Fleisch, ein anderer machte etwas aus den Innereien. An die Details kann ich mich kaum erinnern. Das Licht in dem fensterlosen Keller war gedämpft und trüb, aber das ist nicht der Grund dafür, warum meine Erinnerung so verschwommen ist. Es war schwer, alles aufzunehmen, den unerwarteten Anblick eines toten Tieres in der winterlichen Kälte und die Geräusche, die damit verbunden waren. Die angespannte und erschöpfte Erregung der Familienmitglieder. Ich kann den Eindruck eines rohen, harten und verwirrenden Vorgangs erinnern und meinen Schock darüber, dass diese Nachbarn überhaupt ein Schwein gehalten hatten – wir hatten sie oft getroffen, wenn sie ihre Rinder von einer Weide zur nächsten trieben; ihr Hof war voller Hühner, und wir waren schon oft mit einem Korb Eier heimgeschickt worden; aber ich hatte keine Ahnung, dass sie ein Schwein hatten. Das Tier war Tag und Nacht allein in einem kleinen, fensterlosen Steinpferch unter einer alten Scheune eingesperrt gewesen, ohne Licht, ohne frische Luft, bei stechender Hitze im Sommer und Eiseskälte im Winter. Es wurde ohne große Umstände gemästet und im Geheimen erledigt. In dem etwa einen Jahr seines erbarmungswürdigen Lebens war es beinahe unsichtbar gewesen. Mehr noch, es war so gewesen, als würde es nicht wirklich existieren. Ich bin mit einer deftigen, aber schlaffen Bratenkeule weggegangen und mit dem Gefühl, Zeuge von etwas Schändlichem geworden zu sein. Wir kannten sonst niemanden, der Schweine hielt. Sogar hier, im hintersten Winkel von La France Profonde war die Schweinehaltung nicht mehr üblich. Dabei haben viele Namen von Weilern und Dörfern in Frankreich ganz offensichtlich einen stärkeren Bezug zu Schweinen und der Schweinehaltung als zu irgendeiner anderen Tätigkeit – von La Porcherie (Schweinehof) bis zur Gemeinde Suin, sprachlich von derselben Wurzel abgeleitet wie das Wort Schwein. Und doch ist diese alltägliche Tätigkeit im Landleben jetzt alles andere als verbreitet. Den Wunsch, Schweine zu halten, hätte ich nicht bei einem Spaziergang in der Nachbarschaft und durch die Begegnung mit gesunden, alten Säuen beim idyllischen Herumschnüffeln entwickeln können. Hühner picken überall auf den Wegen herum, auch Enten, Gänse und laute Perlhühner; Ziegen kommen und gehen rund um die Häuser, es gibt ein paar Schafe – aber keine Schweine. Die Tiere, die vor nicht allzu langer Zeit hier allgegenwärtig gewesen sein mussten, sind jetzt verschwunden. Schweine zu halten wäre eine bewusste Entscheidung, keine Tradition.

Wir spielten lange Zeit mit der Idee, unsere eigenen Schweine zu haben, mal war der eine dafür und der andere dagegen, mal umgekehrt, es war nicht viel mehr als ein »Was-wäre-wenn«.

Monate-, sogar jahrelang kamen wir immer wieder darauf zurück und genossen das Spiel mit dieser Idee. Es sah nicht so aus, als ob sie jemals wahr werden würde. Aber je mehr wir über mögliche Schweine sprachen, desto tiefer grub sich die Idee in unser Denken ein, verwandelte sich unaufhaltsam von einem »Was-wäre-wenn« in ein »Das-wird-sein«. Ed stellte gründlich und vorsichtig einige Recherchen an. Er begann die Informationen, die wir brauchten, zusammenzutragen: Es gab dieses Stück Land, das wir uns von Nachbarn ausleihen konnten. Zwei Stücke Land eigentlich – der kleine ummauerte Obstgarten für die Jungtiere und ein größeres Feld mit einem abschüssigen Waldstück für später, wenn sie älter wären; Schweine eignen sich wunderbar, um unter den Eichen nach Futter zu suchen, und können sich größtenteils selbst ernähren; wir würden uns zwei Schweine kaufen, weil ein Schwein Gesellschaft braucht und nicht allein gehalten werden sollte. Wir sahen uns an, was das Halten von Schweinen für uns jeden Tag praktisch bedeuten würde. Wie immer gab es ein finanzielles Problem: Eds Tätigkeit als Journalist deckte gerade einmal die Lebenshaltungskosten ab; meine Romane spülten nur selten Geld für Extra-Ausgaben in die Kasse; wir kratzten jetzt schon alles zusammen und brauchten unsere Ersparnisse auf, um über die Runden zu kommen. Eine Investition in Vieh würde beträchtliche Kosten bedeuten – Futter, Zäune und Zubehör, ganz zu schweigen von den Tieren selbst – was uns noch stärker belasten würde. Allerdings gab es an unserer Situation auch etwas Positives: Wir arbeiteten beide von zu Hause aus, sodass wir die tägliche Pflege und das Füttern der Tiere leicht erledigen konnten. Und wir hofften, in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht irgendwohin gehen zu müssen, sodass wir sicher da sein würden, um die Schweine zu genießen und – vielleicht noch wichtiger – das Fleisch, das folgen würde.

So hatten wir, bevor wir es richtig bemerkt hatten, Pläne. Ich kann mich an keinen speziellen Moment der Entscheidung erinnern, nur an eine Zeit des Wünschens, sodass wir uns irgendwie einig waren: Wir würden Schweine haben. Zwei Schweine. Unsere Schweine. Sogar jetzt noch spüre ich eine plötzliche Aufregung, wenn ich daran denke. Allerdings haben wir auf eine vernünftige und verantwortungsvolle Art noch einige Wochen damit verbracht, die möglichen Folgen zu besprechen und alles noch einmal zu überprüfen.

Eine andere Sache haben wir nur kurz diskutiert, weil sie offensichtlich schien: Unsere Schweine sollten keine Haustiere sein. Sie sollten wegen des Fleisches großgezogen werden. Nur darum ging es. Außerdem hatten wir nicht die Kapazitäten, vollständig ausgewachsene Schweine über einen längeren Zeitraum zu halten, und kein Geld für ihr Futter. Also würden wir sie nach etwa einem Jahr schlachten müssen. Damit hätten wir zwei große Schlachtkörper: genug, um die Gefrierkühltruhe vollzupacken und einige der Kosten wieder auszugleichen. Es würde gutes Fleisch sein; wir würden genau wissen, wo es herkommt, und könnten seine Qualität garantieren.

Das war die Abmachung. Schweine als Investition. Ohne die Aussicht auf Schinken, Lendensteaks, Koteletts, Würste und Pasteten war das Experiment einfach nicht durchführbar. »Für einen Arbeiter gibt es keine bessere Spareinlage als ein Schwein«, stellte der landwirtschaftliche Beobachter Samuel Sidney 1860 fest. Ein Ferkel, das im Frühsommer für einen Sovereign gekauft, dann mit Haushaltsabfällen gefüttert und schließlich mit Getreide oder heruntergefallenen Eicheln und Nüssen kurz vor Weihnachten gemästet wird, würde nicht nur ein opulentes Festmahl bedeuten, sondern auch: »Schinken, [die] er verkaufen kann, um ein neues Schwein zu erstehen, und der Rest wird ihm für seinen eigenen Konsum verbleiben, scheinbar ohne dass es ihn etwas gekostet hat.« Das Schlachten des Schweins war dann ein Moment der Abrechnung, in dem sich die vielen Monate des Fütterns auszahlten und sich das natürliche Gleichgewicht wieder einpendelte. Wir stiegen mit nüchterner Haltung und klarem Kopf in das Geschäft der Schweinemast ein. Wie die Arbeiter im 19. Jahrhundert brauchten wir einen Ausgleich der Ausgaben für Aufzucht und Haltung.

Das war dann also beschlossen: Wir würden sie schlachten. Es kam uns nicht besonders schwierig vor. Eine einfache Berechnung von Investition und Rendite; Schweine als altmodische Sparkasse. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, was passieren würde. Wie auch? Die Schweine waren ja noch nicht einmal da. Wir konnten gar nicht wissen, wie es tatsächlich sein würde, Schweine aufzuziehen, oder wie liebenswert sie sein würden oder wie wir mit der Zeit an ihnen hängen würden. Das war unmöglich vorherzusehen. Also machten wir einfach nach dem erprobten Grundrezept für Kleinbauern weiter: Die Tiere müssen her, die Tiere müssen wachsen, die Tiere werden geschlachtet. Wir dachten, so würde es sein. Darauf hatten wir uns von Anfang an geeinigt.

Unsere Schweine würden schwarz sein. Das Gascon Noir oder Noir de Bigorre ist eine zähe Schweinerasse, die das ganze Jahr im Freien leben kann. Die Tiere sehen ein bisschen wie Wildschweine aus, mit dickem, drahtigem Fell und einer spitzen Schnauze, haben aber lange Schlappohren und sind viel breiter und schwerer. Diese Schweine gehörten in den Zentralpyrenäen und den angrenzenden Gebieten seit der Römerzeit zum Leben der Bauern. Der französische Tierarzt und Zoologe André Sanson hatte im 19. Jahrhundert die Herkunft des Noir de Bigorre bis auf eine Handvoll Ursprungszuchten aus dem prähistorischen Afrika zurückverfolgt, die er als »rein« bezeichnete. Diese Tiere wurden von iberischen Entdeckern gehalten und verbreiteten sich unaufhaltsam in ganz Spanien und Frankreich.

Allerdings dauert es lange, bis diese Schweine herangewachsen sind, und deshalb eignen sie sich nicht für die intensive Landwirtschaft. Heute werden Schweine in großen Mastbetrieben gehalten, sie werden so gezüchtet, dass sie schnell wachsen und in 24 Wochen ein Schlachtgewicht von 100 kg erreichen können. Oft werden sie schon früher geschlachtet – mit vier oder fünf Monaten –, denn kleinere Schlachtkörper können besser verarbeitet werden. Das Fleisch ist mager, hell, mild, billig und beliebt bei den Käufern. In Frankreich ging der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg einher mit einem Aufschwung der Industrialisierung und mehr intensiver Landwirtschaft. Niemand wollte mehr Schweine, die zwei Jahre zum »Heranwachsen« brauchten und die dunkles Fleisch mit Schichten von reichhaltigem Fett produzierten. Das Noir de Bigorre war nicht mehr modern: ein Anachronismus, zu teuer in der Haltung und zu speziell für den modernen Markt. Die Zahlen gingen nach dem Krieg so weit zurück, dass es in den 1980er-Jahren nur noch zwei Männchen und eine Handvoll Weibchen gab, verteilt auf vereinzelte Bauernhöfe hoch oben in den Pyrenäen. Ein Rettungsprogramm wurde ins Leben gerufen, um die Art zu schützen.

Ein paar Kilometer von unserem Haus entfernt haben wir Fleisch von einem Bauern namens Benoît gekauft, der einer Herde Gascon Noir weite Flächen Eichenwald überließ. Eigentlich waren es sogar mehrere Herden, insgesamt bis zu 120 Tiere. Wir hatten die Tiere schon von Weitem gesehen, wie sie beim Geräusch unseres Wagens unter die Bäume gerannt waren. Wir waren ihnen bis zu den Gehegen gefolgt, in denen die Säue ihre Ferkel bekamen und sie säugten. Das waren einfache, gedrungene, wunderschöne Tiere, die nichts Leichtsinniges an sich hatten. Sie waren nicht wirklich zahm, aber auch nicht wild, zwar beeinflusst durch den Menschen, aber ursprünglich. Sie waren ebenso ein Teil der trockenen Kalksteinlandschaft wie die prähistorischen Dolmen und die mittelalterlichen Kapellen am Ende der Waldwege. Diese Schweine waren einfach zu halten, schon immer an die Freilandhaltung gewohnt – und inzwischen wieder begehrt wegen der Qualität ihres Fleisches. In einer Zeit, in der »Slow Food« immer mehr in Mode kam – mit Bauernmärkten, Bio-Lebensmitteln und starken Aromen –, wurden ironischerweise genau die Merkmale der Tiere, die zuvor ihre Existenz bedroht hatten, ihre stärksten Vorzüge.

Wir vereinbarten mit Benoît, dass er uns zwei Absatzferkel, also etwa zwölf Wochen alte Ferkel, verkaufen würde. Vermutlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, wir könnten die aussuchen, die wir haben wollten, könnten sie aus einem Wurf herauspicken, wie kleine Welpen. Lass uns dieses nehmen, das hübsche da; besser das mit den Schlappohren; nein, dieses da. Aber dann wären sie doch Haustiere, oder? Sowieso ist Benoît diese Idee eindeutig nicht gekommen, denn er hat den Auftrag nur geschäftsmäßig entgegengenommen und uns gefragt, ob wir wollten, dass er ihnen Nasenringe sticht, damit sie keine Erde aufwühlten. Nein, sagten wir, keine Ringe. Und das war es dann.

In den Tagen, bevor die Tiere geliefert werden, bin ich wie besessen von Schweinen. Noch nie habe ich ein Schwein berührt. Ich kann mich lediglich verschwommen an Massen von rosarotem Fleisch im Stall eines Streichelzoos erinnern. Ich war nie nahe dran. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wie sind sie? Was »machen« sie? Stinken sie?

Ich lese, so viel ich kann. Als Erstes stelle ich fest, dass Schweine schlau, leistungsfähig und wirklich intelligent sind. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich das bereits gewusst, aber ich hatte diese Information nie weiter beachtet, und jetzt tue ich es. Ich sehe mir Studien an. Ich wundere mich. Schweine, so stellt sich heraus, sind mindestens so schlaue und soziale Tiere wie Hunde, und sie sind dem Menschen ähnlich treu ergeben. Das ist gut: Ich mag Hunde. Ich lese etwas über ein Experiment, das 2009 an der Universität von Cambridge mit vier Schweinepaaren durchgeführt wurde. In die Ställe der Schweine wurden für fünf Stunden Spiegel gestellt, die sie erkunden konnten, wie sie wollten. Zuerst waren sie vorsichtig, aber bald stupsten sie ihre Nasen dagegen und betrachteten ihr Spiegelbild. Ein Schwein griff sein Spiegelbild an und zerbrach den Spiegel. Andere sahen hinter dem Spiegel nach, wer ihnen da gegenüberstand. Nach einiger Zeit hatten die Schweine begriffen, dass sie ihr Spiegelbild sahen. Danach wurde jedes Schwein einzeln in eine Box mit einem Spiegel gesetzt. Hinter einer Abdeckung war ein Futternapf versteckt. Nur im Spiegel konnten ihn die Tiere sehen. Sieben der acht Schweine durchschauten den Trick, wandten sich vom Spiegel ab und gingen zum Napf hinter der Abdeckung. (Offenbar haben Schweine eine Vorliebe für Smarties, auch das ist eine Neuigkeit für mich.) Schweine aus einer Kontrollgruppe, die noch nie einen Spiegel gesehen hatten, waren verwirrt und hielten das Spiegelbild für die Realität. Sie rannten hinter den Spiegel und versuchten vergeblich, die Belohnung zu finden. Die Wissenschaftler zogen daraus den Schluss, dass Schweine eine gute »assessment awareness« besitzen, das ist die Fähigkeit, Erinnerungen und Beobachtungen dafür zu nutzen, um Situationen richtig einzuschätzen und entsprechend zu handeln.

Es ist noch nicht geklärt, ob Schweine sich selbst im Spiegel wiedererkennen, was eine Fähigkeit wäre, die sie in puncto Intelligenz mit Affen, Delfinen und Elefanten auf die gleiche Stufe stellen würde. Allerdings können sie sicherlich nicht länger als dumm angesehen werden. Obwohl ich bei meinen Recherchen unter Zeitdruck stehe – weil die Schweine jeden Tag und jederzeit ankommen können –, gelingt es mir, zahlreiche andere Fälle ausfindig zu machen, die scheinbar die Intelligenz von Schweinen beweisen: Offensichtlich gehören Schweine zu den Tieren, die neue Fertigkeiten am schnellsten erlernen. Sie können durch Reifen springen, sich verbeugen, sich drehen, Teppiche ausrollen, Schafe hüten und, falls man das will, Computerspiele mit dem Joystick spielen. Außerdem haben sie ein gutes Erinnerungsvermögen.

Auch was das Physische betrifft, gibt es interessante Dinge über Schweine zu sagen. Das Genom des Menschen und das Genom des Schweins sind sich ähnlich, große Teile haben sich seit Jahrmillionen nicht verändert. Das Herz vom Schwein ähnelt dem des Menschen, es verstoffwechselt Medikamente auf ähnliche Weise. Die Zähne des Schweines ähneln denen des Menschen. Schweine teilen mit den Menschen den Hang zur Faulheit, damit zur Gewichtszunahme und zu den mit Trägheit verbundenen Erkrankungen. Wenn man es ihnen ermöglicht, lieben sie es offenbar, herumzuliegen, Alkohol zu trinken, ja sogar zu rauchen und fernzusehen. Ich frage mich, wie geeignet der Unterstand ist, den wir gebaut haben: ohne Bar, ohne Aschenbecher und ohne Satellitenfernsehen.

Studien über Schweine zu lesen ist gut. Es gibt mir ein Gefühl für »das Schwein« im Allgemeinen, und ermöglicht es mir, Fakten und Zusammenhänge zu begreifen. Aber es scheint nicht wirklich viel zu tun zu haben mit meinen Schweinen, den Schweinen. Überraschenderweise ist es der Einkauf, der das alles unmittelbar, authentisch und zweifelsfrei werden lässt. Die Entdeckung von einer seltsamen und unerforschten Auswahl an Waren und Ausrüstungsgegenständen scheint mir zu sagen, ja, du wirst bald Tiere besitzen, Vieh. Du wirst nicht länger die Person sein, die du warst, sondern eine andere Person, eine, die weiß, was es heißt, ein Schwein zu halten.

Wir leben am Rand eines Gebietes, das man unter dem Namen Rouergue kennt. Die ehemals okzitanische Provinz grenzt im Norden an die bergige Auvergne und im Süden an das fruchtbare Languedoc. Während des Mittelalters, als Macht und Wohlstand noch vom Landbesitz und den landwirtschaftlichen Erzeugnissen abhingen, verfügte diese Region über viel Reichtum und Einfluss. In einem Urlaub hatten wir diesen Landstrich schon einmal kurz entdeckt, dann sind wir einige Jahre später mit mehr Zeit wiedergekehrt und haben beschlossen, hierzubleiben. Angezogen hat uns die Wärme und Schlichtheit dieser Region, das Essen und ihre Geschichte, die Weite ihrer Wälder und Felder, das Geflecht von kleinen Weilern, in denen auf bäuerlichen Kleinbetrieben auf sehr individuelle Art Landwirtschaft betrieben wird. Wir wussten nicht viel mehr als das, was in den Reiseführern stand, aber uns wurde sofort klar, dass die Familien und ihr Land immer noch voneinander abhängen. Man kann nicht übersehen, welche landwirtschaftlichen Aufgaben zu welcher Jahreszeit anfallen: Hecken schneiden, Bäume stutzen, pflügen, säen, Heu machen, ernten. Als wir länger blieben, wurde uns aber auch klar, dass sich dieses Gebiet wie in einer Art Schwebezustand befindet: zwischen zwei Zeiten stehend, zwischen vielen althergebrachten Traditionen und zahlreichen neuen Lebensgewohnheiten, zwischen einem bekannten, immer gleichen Leben und einer unsicheren Zukunft. Das Schrumpfen der Bevölkerungszahlen in der Nachkriegszeit wurde – zumindest vorübergehend – durch die Einwanderung von Leuten wie uns gestoppt, überwiegend Briten und Niederländer, und durch die hartnäckige Beharrlichkeit einiger junger Familien. Allerdings hat unser Dorf sogar in den etwa zehn Jahren, die wir hier leben, mehr und mehr seine Verbindung mit den landwirtschaftlichen Flächen verloren, die Landwirtschaft wird aufgegeben zugunsten von unsicheren, befristeten Jobs verschiedenster Art: Portiersdienste im Krankenhaus, LKW fahren, Werbung für das Lokalradio verteilen, Pflegedienste übernehmen. Begabte junge Leute gehen auf die Uni und kommen nur selten zurück. Diejenigen, die das begehrte Baccalauréat nicht schaffen, bemühen sich, irgendeine Arbeit zu finden, und gehen auch irgendwann fort, und das nur selten voller Hoffnung. Nur wenige Einheimische hier wollen von zu Hause aus arbeiten, so wie wir das tun – was sie wirklich wollen, sind sichere Anstellungen beim Staat mit guten Pensionen –, und die Arbeit in der Landwirtschaft wird als das eingestuft, was sie ist: hart und wenig lohnend. Kleine Bauerngüter sind von Generation zu Generation immer weiter geteilt worden, sodass sie jetzt winzig klein sind mit in der Umgebung verteilten Feldern und unprofitablen Waldflecken. Mit dem Land lässt sich kaum der Lebensunterhalt eines Einzelnen erwirtschaften, geschweige denn einer Familie.

Es ist eine arme Gemeinde, deren Hülle dünn ist, ein Ort der Witwen. In der Lokalpresse gibt es regelmäßig Todesanzeigen für alte Frauen über 90 Jahre. Die Männer sterben meist viel früher, und in den Jahrzehnten ihrer Witwenschaft bemühen sich Frauen wie Solange, die malerischen, verfallenden Höfe mit den undichten Scheunen und umgestürzten Mauern zu erhalten. Gelegentlich treffen sie sich nachmittags zum Ratschen bei jemandem im Wohnzimmer oder bei warmem Wetter im Schatten auf dem Hof, an den meisten Tagen aber sind sie allein bei ihrer schweren und ermüdenden Arbeit. Allein kümmern sie sich um den Garten und beklagen die stetig steigenden Kosten. Nicht viele junge Frauen und Männer heutzutage wünschen sich dieses Leben. So kann es nicht weitergehen. Solange hat bereits den Großteil ihres Landbesitzes an einen anderen Bauern verpachtet, der versucht, genügend Felder zu bekommen, um sich ein tragfähiges Unternehmen mit größeren Kuhherden aufzubauen. Allerdings ist er selbst auch schon bald Ende 40, und wenn ich über die Blumenwiesen zu Solanges Bauernhof schaue, frage ich mich, wie sich diese Landschaft verändern wird, was aus den alten Häusern und Wegen werden wird, wie schnell aus dem, was ich jetzt sehe, ein weiteres Sediment der Geschichte werden wird: begraben, vergessen, kaum mehr sichtbar.

Trotz meiner Wahrnehmung der zunehmend prekären Situation bleibt das Dorf aber noch in unserer Nähe, durchweg und von alters her landwirtschaftlich geprägt. Es gibt immer noch einen belebten Wochenmarkt mit landwirtschaftlichen Produkten, und einmal im Monat findet ein Rindermarkt statt. Es ist nicht schwer, in einem der Läden, die sich vor dem Ort entlang der Hauptstraße aneinanderreihen, alles zu besorgen, was die Schweine vielleicht brauchen. Aber es ist verwirrend. Es gilt eine ganz neue Sprache zu lernen, um die verschiedenen Stadien des Tierwachstums benennen zu können, genau wie die Fütter- und Tränktechniken, die feinen Unterschiede bei der Ernährung und die medizinischen Bedürfnisse. Und was noch schlimmer ist, dieses Zeug ist richtig teuer. Wir müssen richtig viel Zeit investieren, um herauszufinden, was absolut notwendig ist, was eventuell weggelassen werden kann und was überflüssig ist. Die Erkenntnis, dass die Bauern hier sich dazu verleiten lassen, alles Mögliche an offensichtlich unnötigem Zubehör zu kaufen – von verzierten Futtertabletts bis zu hochmodernen Fahrzeugen –, ist zunächst eine Überraschung für mich. Doch dann fällt mir ein, dass der Spielzeugladen weiter unten an der Straße, zwischen Supermarkt und Bauhof, Regale über Regale mit Spielzeugtraktoren in allen Formen und Farben führt. Mähdrescher, Anhänger, Viehwagen: Den Kindern wird hier früh beigebracht, dass sich rund um den Bauernhof viele Objekte der Begierde finden lassen.

Wir kaufen nicht viel: einige grüne Plastikstangen und ein bisschen Metalldraht, den wir an eine Batterie anschließen können, um einen einfachen Elektrozaun zu basteln. Außerdem einen schwarzen Eimer, ebenfalls aus Plastik, Overalls und neue Gummistiefel. Das ist die allereinfachste Startausrüstung für Schweinebauern, aber sogar die vermittelt mir das Gefühl, dass wir jetzt tatsächlich angefangen haben. Sie kündigt einen Einschnitt in unserem Leben an. Sie verdeutlicht, dass etwas auf uns zukommt. Das ist aufregend und denkwürdig, wie die erste selbst gekaufte Schallplatte, das erste Make-up, der erste BH. Es fühlt sich wie ein Initiationsritus an. Es fühlt sich an, als solle etwas Verblüffendes geschehen.

Einige Utensilien schauen wir bloß an, kaufen sie aber nicht: Gebrauchsgegenstände für das Schlachten, für den Umgang mit einem Schlachtkörper. Wir haben die Ferkel noch nicht einmal bekommen. Wir haben es noch nicht eilig damit, uns für ihre letzten Tage auszustatten. Nichtsdestotrotz haben wir es im Hinterkopf. Ich schaue mir an, was ein zusätzlicher Gefrierschrank kosten würde, damit nichts von dem Fleisch vergeudet werden muss. Und ich beginne mich über das Schlachten und über den damit verbundenen Aufwand zu informieren. Ed errechnet das Gewicht eines Schlachtkörpers und die Verarbeitungskosten. Wir bemühen uns, die Details der Schlachtung zu durchdringen, und wir kommen langsam zu einer wichtigen Entscheidung: Wir wollen nicht, dass unsere Schweine ein traumatisches Ende in einem Schlachthof erleben müssen. Wir wollen am Ende selbst über den Vorgang bestimmen, und wir wollen dann das Beste tun. Wir lesen und sprechen darüber, und wir versprechen uns: Wenn die Zeit gekommen ist, die Schweine zu schlachten, werden wir sie selbst töten, und wir werden es hier tun, zu Hause.

Aber natürlich wissen wir nicht wirklich, was ein solches Versprechen bedeutet. Wie viele bequeme, bürgerliche Westeuropäer wie wir wissen heute schon, was es bedeutet, ein Schwein zu töten? Bei mir melden sich Zweifel. Ed erzähle ich nichts davon, und meistens beachte ich sie auch selbst nicht. Aber hin und wieder frage ich mich, ob ich das wirklich tun kann – ein Tier schlachten. Ich frage mich, ob ich dieser Aufgabe am Ende wirklich gewachsen sein werde. Rein theoretisch betrachtet, scheint es eine vernünftige Entscheidung zu sein, sich an die Traditionen zu halten und alles zu Hause durchzuführen, um den Schweinen das humanste Ende zu ermöglichen. Aber ich bin kein französischer Bauer im 19. Jahrhundert. Ich bin eine Schriftstellerin im 21. Jahrhundert. Ich verbringe den Großteil des Tages vor dem Laptop, und wenn ein kleiner Vogel gegen die Fensterscheibe fliegt und sich das Genick bricht, macht mich das traurig. Wie werde ich damit zurechtkommen, wenn mir ein ausgewachsenes Schwein ausgeliefert ist? Begreife ich, was das bedeutet? Begreife ich es wirklich?

Natürlich tue ich das nicht. Noch nicht. Es ist nicht mehr als ein weit entfernter Meilenstein, fast zu erkennen, aber unerreichbar, verschwommen. Es stimmt schon, dass in meiner Lektüre davor gewarnt wird, ein Schwein zu Hause zu schlachten: »Es ist so eine schwierige Profession, ein Schwein schön zu töten«, schrieb zum Beispiel William Cobbett 1828 in Cottage Economy, »dass es besser ist, einen Schilling an jemanden zu zahlen, der es erledigt, als selbst loszustechen, zu hacken und den Schlachtkörper auseinanderzureißen.« Allerdings fällt es schwer, so einem Ratschlag aus der Vergangenheit Bedeutung beizumessen. Es ist leicht zu glauben, wir wüssten es besser. Letztlich haben wir ja auch nicht vor, loszustechen, zu hacken und zu reißen. Wir wollen einfach nur mitfühlend sein. Dass wir genauso Verantwortung für das Ende der Schweine übernehmen wie für den süßen Anfang, erscheint uns richtig. Wir werden die ganze Aufzucht selbst machen. Wir werden das ganze Fleisch selbst essen. Es scheint nur logisch, dass wir dann auch die Aufgabe des Schlachtens übernehmen.

Also dann: einfach und human. Und vielleicht ein bisschen abenteuerlich. Und vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf den Ort, an dem wir hier sind, und die Geschichte der vielen Menschen dieses Landstrichs. Schon andere Familien haben in diesem Haus, in diesem Weiler, Schweine geschlachtet: Also können wir das auch. Sollten wir? Wir leben nun seit mehr als fünf Jahren in Frankreich, wir haben hier Freunde, Bindungen, Gewohnheiten. Wenn man neu in ein anderes Land kommt, um dort zu leben, dann sieht man die Dinge für lange Zeit wie ein Außenseiter, dann ist man ein Außenseiter – und der Wunsch dazuzugehören ist stark und verlockend. Gibt es da etwas ganz hinten in meinem Kopf, das mir sagt, Schweine zu Hause zu töten würde mich unwiderruflich mit dieser Vergangenheit und diesem Ort verbinden? Meinem Leben hier Wurzeln geben, sodass es mir weniger flüchtig erscheint? Hoffe ich, dass die Schlachthandlung – dieses Opfer? – irgendwie die mürrischen alten Götter besänftigt, die uns mit Rechnungen piesacken, die wir nicht zahlen können, und uns mit der Rückkehr in den Nebel britischer Städte und in richtige Jobs drohen? Ein Schwein zu schlachten bedeutet viel mehr, als nur die Speisekammer aufzufüllen. Es ist ein Meilenstein, ein Ritus, eines jener Ereignisse, die durch Wiederholung von einer Generation zur nächsten Bestätigung erfahren. Beim Schlachten eines Schweins zugegen zu sein ist ein Ausdruck von Respekt: gegenüber dem Tier, das so viel gibt, gegenüber der Familie, der es gehört, und gegenüber den Bräuchen und Gepflogenheiten der Nachbarschaft. Ein Schwein zu töten ist ein Akt der Zugehörigkeit. Zu diesem Zeitpunkt wirkt gerade das wichtig.

Als ich mich mit dem Schlachten zu Hause einverstanden erkläre, habe ich aber noch keinen dieser Gedanken deutlich formuliert im Kopf. Ich bin damit einverstanden, weil ich ernsthaft davon überzeugt bin, dass es das Beste für die Tiere sein wird. Und es scheint mir vernünftig zu sein, diese Entscheidung jetzt zu fällen, am Beginn, damit wir die richtigen Vorbereitungen treffen können und damit wir von Anfang an wissen, wie das Ende aussehen wird. Wenn wir den Vorgang jetzt mit klaren Vorstellungen über unsere Entscheidungen für das Ende starten, dann kann es keine Irrtümer und keinen Zweifel geben.

Und es kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, dass wir unsere Meinung ändern könnten. Ich ziehe nicht wirklich in Betracht, dass eine Entscheidung, die bei der Planung in bestem Glauben getroffen wird, von der schlichten, greifbaren Realität der Schweine über den Haufen geworfen werden könnte. All die Lektüre und die vielen Gespräche scheinen zu diesem Zeitpunkt alle Fragen einwandfrei zu klären: Wir waren gründlich und pragmatisch. Es wirkt alles überschaubar. Gefühle spielen dabei scheinbar überhaupt keine Rolle.

Wie schwer kann es denn schon sein, ein Schwein zu töten?

Jetzt kommen sie. Der Lastwagen rumpelt den Weg herunter, dahinter der Anhänger. Ich stehe an der niedrigen Holztür und sehe Benoît dabei zu, wie er versucht, den Wagen über Wurzeln und Grasbüschel so zu lenken, dass er rückwärts möglichst nahe herankommt. Auf dem offenen Anhänger kann ich die beiden Ferkel nebeneinander und mit erhobenen Nasen stehen sehen. Sie sind stämmig, haben in etwa die Größe eines kleineren Labradors, ihre Rücken sind breit, und ihre hellen Augen haben sie weit aufgerissen. Ihre Ohren klappen nach vorn, die lederähnliche Brust hat einen grau-braunen Farbton. Sie schauen sich nach allen Seiten um, balgen sich und stupsen sich gegenseitig an, dann schauen sie wieder neugierig und eifrig herum. Pausenlos geben sie leise Grunz- und Quiekgeräusche von sich, wirken aber nicht so, als wären sie verängstigt durch die Fahrt über die Hauptstraße.

Benoît lehnt sich über den Rand des Anhängers, packt das erste Ferkel an den Hinterbeinen, zieht es über das Gitter, stopft es sich unter den Arm, trägt es durch die Tür, steigt über den elektrischen Zaun und stellt es drinnen ab. Es quiekt fürchterlich, wie man es bei einem Schwein erwartet, und es quiekt noch erbärmlicher, als es kurz allein gelassen wird, während der ganze Vorgang mit dem zweiten Schwein wiederholt wird. Aber sobald sie zusammen sind, werden sie ruhiger und unterhalten sich nur noch in ihren tiefen Grunzlauten miteinander. Sie stehen starr zwischen den dünnen Baumstümpfen auf einem kleinen Streifen Efeu und Erde. Verwirrt und alarmiert schauen sie sich um. Sie wollen sich eindeutig nicht bewegen. Sie trauen diesem Ort, diesem Boden, nicht.

Auch Benoît schaut sich um. Er ist dünn und kräftig, hat große Hände, tiefe Falten und ein vorsichtiges Lächeln. Er prüft, wie fest der elektrische Zaun ist, geht die ganze Länge ab und rüttelt an Pfosten und Drähten. Dann gibt er uns den Rat, zur Stabilisierung ein paar zusätzliche Pfosten an den Ecken anzubringen. Sie werden dagegen drücken, erklärt er uns, und alle Begrenzungen austesten. Als er drinnen ist, lacht er über unseren Unterstand, schlägt mehrmals fest gegen die Plastikbeine: Sie werden das mit der Zeit plattmachen, sagt er. Benoît geht methodisch vor, geschäftstüchtig. Keine Plauderei, kein Entzücken über die netten Schweine: Er kontrolliert nur, ob es sicher und warm für die Schweine ist und ob sie genug Futter bekommen werden, sonst nichts.

Dann geht er. Aufmerksam horchen die Ferkel auf die Geräusche von Lastwagen und Anhänger beim Wegfahren. Immer noch bewegen sie nur ihre Köpfe. Ihre Beine sind fest verwurzelt. Sie scheuen sich, auch nur einen Schritt zu machen.

Wir schauen uns genau an, was wir bekommen haben. Diese Tiere sind wunderschön. Sie haben einen dicken, dunklen Nacken, wie Elefanten, ihre langen schwarzen Haare liegen an Rumpf und Schultern eng an, kommen aber entlang des Rückens zu einer borstigen Mähne zusammen. Das Ende ihrer Brauen schwingt sich in einer luftigen Locke salopp bis zwischen ihre Ohren. Ihre Haut scheint ihnen zu groß zu sein, sie sammelt sich im Nacken und an den Schultern zu losen Falten, so als würden sie einen neuen Pyjama tragen, der ein paar Nummern zu groß ist. Ihre Schnauzen sind kompakt und weich, ebenfalls faltig, und fühlen sich an wie Leder. Ihre Knie sind knotig, die Schwänze sind wunderbar geschmeidig, stark und kräftig. Sie bewegen sich unablässig, manchmal stehen sie gerade weg, wie bei Ratten, manchmal ringeln sie sich. Die Schwänze der beiden unterscheiden sich sogar: Der eine ringelt sich schneller und enger ein als der andere.

Wir legen ihnen ein bisschen Futter hin, direkt auf den Boden zwischen die Efeuranken, die die Rodung überlebt haben. Das Futter liegt ein paar Meter entfernt von da, wo sie stehen. Also müssen sie sich jetzt bewegen, wenn sie essen wollen. Sie schnüffeln und zögern. Ja, sie wollen Futter, aber an diesem fremden Ort und mit diesen fremden Leuten? Verwirrende, seltsame Gerüche liegen in der Luft, plötzlich ertönen neue Geräusche, und es lauern Gefahren. Abschätzend schauen sie uns mit scheinbar unbewegten Gesichtern an, die dennoch voller Ausdruck sind. Mit einem Senken der Köpfe, einem Abwenden des starren Blickes aus den schwarzen Augen und einem Zucken der Ohren geben sie ihren Widerstand auf, ihre Verblüffung über die Ereignisse dieses Morgens und ihre Verwirrung darüber, und bewegen sich. Minutenlang beobachten sie uns ängstlich, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Aber sie schnüffeln wieder, ihre Nasen bewegen sich heftig, als sie den starken und angenehmen Geruch der trockenen Getreidemischung aufnehmen. Schweine + Futter, diese Rechnung geht auf. Am Ende können sie nicht widerstehen. Eines von ihnen macht einen Schritt, dann noch einen, immer schneller jetzt, um bloß der Erste zu sein. Die Zurückhaltung ist von einem Moment auf den anderen verschwunden: Ganz plötzlich scheint sich dieses Schwein entschieden zu haben. Ganz plötzlich wetteifert dieses Schwein mit seinem Kameraden, aktiv, hungrig und konzentriert. Und bevor es den Haufen Essen auch nur erreicht hat, reagiert das andere. Sie rempeln sich an und raufen. Sie stürzen sich beide auf dieselbe Seite und tauchen ihre Schnauzen in die Körner, bis sie mehlig weiß sind und aussehen, wie mit altmodischem Brausepulver gepudert. Beim Kampf um den besten Platz stoßen sie mit den Köpfen fest gegeneinander und schwingen die Schwänze, bis sie schließlich zu einer stillen Übereinkunft gelangen und Seite an Seite richtig fressen. Die Fremdheit und Bedrohung der neuen Umgebung scheinen durch das vertraute Vergnügen des gemeinsamen Fressens Schulter an Schulter komplett vergessen zu sein.

Sie machen einen recht zufriedenen Eindruck. Sie essen friedlich und systematisch. Dabei schnüffeln sie erst die trockenen Schalen mit der Nase weg, sodass sie sich von den Körnern lösen. Vom Futter sind nur noch ein paar Handvoll übrig, aber die Ferkel sind begierig, auch das letzte bisschen zu finden, und stoßen ihre Nasen in den Boden, unter Blätter und Triebe. Mit gesenkten Köpfen und über die Augen fallenden Ohren tasten sie sich Stück für Stück vor.