Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cadmos Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Grüne Traumwelten

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Seit vielen Jahren wird der Klostergarten der Benediktinerinnenabtei Fulda unter Führung von Schwester Christa Weinrich biologisch bewirtschaftet. Ihr großer Erfahrungs- und Wissensschatz bietet Stoff für ein Buch voller Informationen zum Biogartenanbau. Neben der Herstellung von Aussaaterden und den verschiedensten Pflanzenbrühen, -jauchen und –tees, werden im Klostergarten alle wichtigen Nutz- und Zierpflanzen, überwiegend in Mischkultur, angebaut. Diese praktische Grundlage bietet eine Fülle an Informationen über die verschiedenen Gehölze, Gemüse, Stauden und Sommerblumen. Über allem steht jedoch immer auch die einzelne Pflanze, der Boden, die Frucht, die liebevoll und mit Respekt gehegt und gepflegt werden. Das Geheimnis guten Gedeihens und Fruchtens im Klostergarten Fulda liegt womöglich auch darin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 389

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

(© F. Hecker)

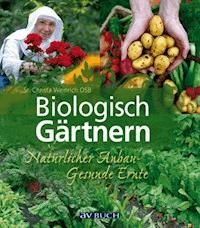

Christa Weinrich OSB

Biologisch Gärtnern

Zur Nacht hat der Sturm alle Bäume entlaubt, sieh sie dir an, die knöchernen Besen. Ein Narr, wer bei diesem Anblick glaubt, es wäre je Sommer gewesen. Und ein größerer Narr, wer träumt und sinnt, es könnt je Sommer wieder werden. Und grad diese gläubige Narrheit, Kind,

(© F. Hecker)

Zwischen Stadtpfarrkirche und Schloss, im Zentrum der Stadt Fulda liegt die 1626 errichtete Benediktinerinnenabtei St. Maria mit ihrem etwa 2 000 m2 großen, von hohen Mauern umgebenen Klostergarten. Dieser Garten ist es, der das Kloster weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. Denn hier wird seit mehr als einem halben Jahrhundert nach naturgemäßen Richtlinien gegärtnert, also bereits zu einem Zeitpunkt, als die Begriffe „Öko" und „Bio" noch weitgehend unbekannt waren und als chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sich auch in Kleingärten immer mehr durchsetzten. So wurden unsere Schwestern zu Wegbereiterinnen des biologischen Gartenbaus, deren Erfahrungen heute von Gartenfreunden aus aller Welt geschätzt werden.

In den letzten Jahren entschlossen sich immer mehr Gartenbesitzer dazu, ihr Stück Boden ohne Gifte und mit rein natürlichen Methoden zu bearbeiten. Das brachte neben ersten Erfolgen auch viele Probleme und Fragen mit sich, gerade in der Übergangszeit. Als Antwort darauf entstanden aus unserer praktischen Arbeit heraus im Laufe der Zeit eine Reihe von Ratgebern zu einzelnen Themen und Sparten des Biogartenbaus. Das vorliegende Werk will nun einen Überblick über den gesamten Bereich des biologischen Gartenbaus vermitteln und bewährtes gärtnerisches Wissen weitergeben.

Somit ist es ein Buch, das nicht am Schreibtisch entstand, sondern ganz aus der Praxis gewachsen ist. Die Namen all derer, die sich im Laufe langer Jahre um Aussaat und Ernte, um die Fruchtbarkeit des Bodens und die Gesundheit der Gartenfrüchte bemüht haben, können zwar hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden, doch sind sie es, auf deren reichen Erfahrungsschatz ich selbst seit meinem Eintritt ins Kloster 1976 und meiner Ausbildung als Gartenbauingenieurin aufbauen konnte. Ihnen allen gilt mein Dank für ihren Beitrag zum Entstehen dieses Buches.

Dass es auch jedem Leser zu Freude und schönen Erfolgen im Biogarten verhelfen möge, geben wir ihm als Wunsch mit auf den Weg.

Christa Weinrich OSB

Abtei Fulda

Einführung

(© A. Müller (mit frdl. Genehmigung)

Was ist eigentlich ein Biogarten? Was verstehen wir unter biologischem oder naturgemäßem Gartenbau? Die Begriffe sind heute in aller Munde, und doch scheint es mir erforderlich, einige Grundgedanken dazu aufzuzeigen.

Als „biologisch" gilt gemeinhin eine Anbauweise, die ohne synthetisch hergestellte Pflanzenschutz- und Düngemittel arbeitet, um Umweltbelastungen jeder Art zu vermeiden. Doch weit mehr gehört dazu, denn die „Biologie" ist die Lehre vom Leben. Wer also seinen Garten biologisch bewirtschaftet, der versucht, das vielfältige Leben in seinem Garten zu schützen und zu fördern. Zwar möchte auch der biologisch arbeitende Gärtner dicke Kohlrabiknollen, gesunde Rüben und läusefreie Salatköpfe ernten, doch in seinen Anbaumethoden muss er sich den natürlichen Gegebenheiten der Pflanzen anpassen. Wenn wir so „der Natur auf der Spur" bleiben, beobachten und von ihr lernen, gibt sie uns eine Reihe von Möglichkeiten an die Hand, ohne schädliches Eingreifen in ihre Kreisläufe gesunde und hochwertige Nahrungsmittel heranzuziehen.

Folgende Grundsätze sind dabei besonders hervorzuheben:

• Der Boden als Grundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen muss geschützt und lebendig erhalten werden.

• Der Kreislauf Pflanze – Boden – Pflanze, der durch Entnahme der Nutzpflanzen unterbrochen ist, muss durch Kompostieren aller verfügbaren organischen Abfälle geschlossen werden, damit, wie im natürlichen Kreislauf durch Zersetzung und Umwandlung von Pflanzenresten, fruchtbare Humuserde entstehen kann.

• Es sollen, wie in natürlichen Lebensräumen, solche Pflanzengemeinschaften zusammengestellt werden, die sich gegenseitig ergänzen, im Wachstum fördern und Schädlinge und Krankheiten voneinander abhalten.

• Wenn sich dennoch Schädlinge und Krankheiten einfinden, werden diese durch Spritzmittel aus stark duftenden Kräutern oder pflanzlichen Wirkstoffen in Grenzen gehalten, jedoch nie mit chemischen Pestiziden, die unterschiedslos Schädlinge wie Nützlinge vernichten.

Wer nach diesen Grundsätzen arbeitet, wird feststellen, dass es für den Biogärtner nicht immer Patentrezepte gibt; den eigenen Beobachtungen, dem eigenen Gestalten und Kombinieren kommt doch immer der ungleich größere Teil zu. Und so wird jeder Garten einzigartig und gibt immer auch etwas preis vom Menschen, der ihn angelegt hat und pflegt. Und jeder Garten ist schön. Er ist ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere, angepasst an die klimatischen Gegebenheiten der jeweiligen Region und an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Gartenbesitzers.

Grundlagen des biologischen Gartenbaus

Grundlagen des biologischen Gartenbaus

(© F. Hecker)

Der Boden

„Boden – ein teures Gut", so stellte eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesumweltamtes fest, denn sie errechnete einen volkswirtschaftlichen Verlust von jährlich 11-30 Milliarden Euro durch Verbrauch, Zerstörung und Belastung der Böden. Ein Gut – das ist er unbestritten, der Boden, diese hauchdünne Schicht an der Oberfläche unseres Planeten und doch Lebensgrundlage für Pflanze, Tier und Mensch. Aber – und das begreifen heute leider noch viel zu wenig Menschen – ein Gut, das geschützt werden muss, das nicht unbegrenzt belastet und ausgebeutet werden kann.

Jahrtausende, in manchen Fällen Jahrmillionen dauerte es, bis sich Boden bildete. Kaum eine Stunde braucht es, um fruchtbaren Boden durch einen starken Regen tonnenweise abzuschwemmen oder durch Eintrag von Chemikalien für lange Zeit unbrauchbar zu machen.

Ist es da verwunderlich, dass Umweltschutz mit Bodenschutz beginnen muss? Gerade um den Schutz des uns anvertrauten Bodens geht es im ökologischen Gartenbau. Den Boden lebendig und fruchtbar zu erhalten, ist unsere Aufgabe. Deshalb wird ohne Gifte gearbeitet, deshalb wird mit Kompost gedüngt und deshalb wird der Boden bedeckt, damit er auch für nachfolgende Generationen das bleibt, was er für uns ist: „... diese 30 Zentimeter, von denen wir leben" (G. v. Hayer).

Etwas ganz Besonderes, Hochsensibles ist unser Boden. Er bildet bei stark wechselnder Zusammensetzung ein inniges Gemisch aus mineralischen Bestandteilen (verwittertem Gestein), organischen Bestandteilen (Organismen der Bodenflora und -fauna, zersetzten und unzersetzten Pflanzenresten, neu- und umgebildeten Humusstoffen), Wasser und Luft.

Denken wir daran, wenn wir eine Handvoll Gartenerde langsam durch unsere Finger rieseln lassen?

Der Boden – Nahrungsgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. (© F. Hecker/ R. Spohn)

Bodentypen

Bodentypen

Nicht jeder Boden ist gleich. Die Bodenkundler sprechen von Bodentypen, wenn sie die Bodenschichtung – in der Fachsprache Bodenhorizonte – von der obersten Humusauflage bis zum Ausgangsgestein beschreiben. Die Abfolge dieser Schichten wird im Bodenprofil dargestellt.

Bodenhorizonte

A: Oberboden, meist humusreich

B: Unterboden, oft braun durch Eisen- und Tonverbindungen

C: Ausgangsgestein

Je nach Bodentyp können zwischen diesen Grundschichten noch andere Horizonte eingeschoben sein.

So hat die Braunerde, die in unserem gemäßigt-feuchten Klimagebiet unter Mischwäldern aus unterschiedlichstem Ausgangsgestein enstanden ist, ein ausgeprägtes A-B-C-Profil. Schwarzerde dagegen entstand im kontinentalen Steppenklima aus Lößuntergrund oder lockerem Kalkgestein. Typische Schwarzerde kommt vor allem in der Ukraine vor. Hierbei liegt der dicke humusreiche Oberboden direkt auf dem Gesteinsuntergrund auf. Der B-Horizont fehlt ganz.

Der bei uns am weitesten verbreitete Bodentyp ist die Parabraunerde. Sie entstand zunächst wie die Braunerde im gemäßigt-feuchten Klima unter Laub-Mischwäldern. Dort, wo mehr Niederschläge fallen als durch Verdunstung dem Boden entzogen werden, werden Ton-, Humus- und Eisenteilchen ausgewaschen und in tiefere Schichten verlagert. So entsteht zwischen Ober- und Unterboden ein heller, nährstoff- und tonarmer Horizont, der als E-Horizont bezeichnet wird.

Ein guter Gartenboden beherbergt unzählige Mikroorganismen und Kleintiere. (© Monika Biermaier)

In einigen Gebieten Deutschlands kommen auch Podsol- oder Bleicherdeböden vor. Sie entstanden im kühl-gemäßigten Klima mit intensiver Durchfeuchtung durch weitere Auswaschung des Bodens aus Parabraunerde. Heute finden wir sie vor allem unter Heide- und Zwergstrauchvegetation.

Die Bezeichnung E-Horizont stammt von dem lateinischen Wort eluere ab. Es bedeutet: auswaschen.

Hortisol

Mitunter kann es hilfreich sein, zu wissen, welchem Typ der eigene Gartenboden zuzuordnen ist, doch in der Regel ist das nur möglich, wenn der Garten neu angelegt wird. Die Bodenkunde spricht nämlich beim Gartenboden von einem eigenen Bodentyp, dem Hortisol, der durch jahrzehntelange Bebauung, Lockerung, Einarbeitung von Rückständen so verändert ist, dass man den ursprünglichen Typ nicht mehr erkennt.

Gare bezeichnet den Zustand der Bodenstruktur. Aber durch Bearbeitung oder Frost krümelig gemachte Erde muss noch lange nicht garer Boden sein. Erst wenn die Krume die ganze Vegetationszeit über krümelig bleibt und nicht unter der verschlämmenden Wirkung des Wassers zusammenbricht, kann man von echter Gare sprechen.

Bodenarten

Bodenarten

Wichtiger als der Bodentyp ist für den Gärtner die Bodenart. Je nachdem wie groß die einzelnen zerfallenen Gesteinsteilchen sind, spricht man von Sand, Ton oder Schluff.

Sandteilchen sind relativ groß mit Durchmessern von 0,063-2 mm. Man kann einzelne Sandkörner oft mit den Fingern ausmachen und mit bloßem Auge sehen. Reiner Sand rieselt zwischen den Fingern hindurch. Sandboden ist deshalb locker, gut durchlüftet, lässt sich leicht bearbeiten und erwärmt sich bei Sonnenschein schnell, kann aber Wasser und Nährstoffe schlecht festhalten und trocknet leicht aus.

Tonteilchen dagegen sind sehr fein mit Durchmessern, die kleiner sind als 0,002 mm. Einzelne Teilchen kann man nicht mehr mit bloßem Auge sehen. Bei der Fingerprobe fühlt sich trockener Ton wie Puder an, feuchter lässt sich kneten und behält seine Form. Tonboden ist deshalb schwer zu bearbeiten und erwärmt sich langsam. Er ist nährstoffreich, hält Wasser und Nährstoffe lange fest, aber die Pflanzen leiden oft unter Luftmangel oder Staunässe.

Schluffteilchen nehmen mit Durchmessern von 0,002-0,063 mm eine Zwischenstellung ein. Größere Schluffanteile kommen oft in Grundmoräne- und Lössböden vor. Schluffboden ist meist nährstoffreich, neigt nach starkem Regen jedoch leicht zum Verschlämmen und ist besonders erosionsgefährdet.

Lehmboden entsteht durch eine besonders günstige Mischung von Sand und Ton und gelegentlich auch Schluffteilchen. Er vereinigt deshalb die positiven Eigenschaften der anderen Bodenarten in sich. Überwiegt einer der Bestandteile, spricht man von sandigem Lehm, tonigem Lehm oder schluffigem Lehm.

Ebenso werden je nach den Anteilen der verschiedenen Bodenteilchen die Begriffe lehmiger Sand, lehmiger Ton, schluffiger Sand oder schluffiger Ton gebraucht.

Durch die Bodenarten wird somit die Körnung des Bodens bestimmt.

Bodengare

Bodengare

Ein altes Bauernwort, die „Bodengare", ist der Inbegriff für gesunden und fruchtbaren Boden. Unter einem garen Boden versteht man einen krümeligen, gut durchlüfteten Boden mit guter Struktur, während ein kranker Boden strukturgeschädigt, also verhärtet, verdichtet oder verschlämmt ist.

Erst wenn der Boden lebendig ist, also durchsetzt mit Humus, mit abgestorbenen und umgewandelten organischen Bestandteilen, können wir von einem garen Boden sprechen. Er muss Raum haben für Wasser und Luft und er muss Milliardenheere von Mikroorganismen beherbergen.

Ein garer Boden bietet Halt, Nährstoffe, Platz für Durchwurzelung, Lebensraum für unzählige Kleinstlebewesen. (© Monika Biermaier)

Schon eine Handvoll guter Gartenerde enthält mehr Bodenorganismen als Menschen auf der Erde sind. Nur wo Bakterien, Pilze, Algen, Amöben, Pantoffeltierchen und andere Mikroorganismen leben, können auch die größeren Bewohner wie Springschwänze, Milben, Spinnen, Asseln, Tausendfüßler, Insekten, Faden- und schließlich die besonders wichtigen Regenwürmer gedeihen. Sie alle sind es, die abgestorbene Pflanzen- und Tierreste zerkleinern, spalten, auflösen, anbauen, einbauen. Sie betreiben eine große unterirdische „Fabrik", in der Nährstoffe pflanzenverfügbar gemacht, neue Verbindungen aufgebaut werden und die Bodenstruktur durch Lebendverbauung zu stabilen Krümeln ständig verbessert wird.

Durch ihre unermüdliche Tätigkeit kann aus Verwesung und Verrottung immer wieder neues Leben entstehen, folgt dem unaufhörlichen Zerfall der unaufhörliche Aufbau.

Humus und Bodenfruchtbarkeit

Humus und Bodenfruchtbarkeit

Gesunder, garer Boden ist also lebendiger Boden. Und der wichtigste Garant einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit ist der Humus.

Wichtig zu wissen

Humus ist die Nahrungsgrundlage für Mikroorganismen (Nährhumus). Nur wenn genügend organisches Material im Boden ist, können Klein- und Kleinstlebewesen im Boden existieren und sich vermehren.

Humus und seine vielfältigen Wirkungen

• Durch die Arbeit der Bodenorganismen werden Nährstoffe freigesetzt, mineralisiert und für die Pflanzen verfügbar gemacht. Daraus ergibt sich die Düngewirkung des Humus. Dazu kommt, dass Humus auch Vitamine, Wuchsstoffe und Spurenelemente enthält und eine Reihe Wirkstoffe, die von großem Einfluss auf die Widerstandskraft von Pflanzen sind.

• Die Atmung der Bodenorganismen setzt Kohlendioxid frei, das ebenfalls von den Pflanzen zum Aufbau von Traubenzucker in den Blättern benötigt wird.

• Humus trägt wesentlich zur Verbesserung der Bodenstruktur bei, sowohl bei leichten als auch bei schweren Böden (Dauerhumus). Schwere Böden werden aufgelockert und dadurch besser durchlüftet. Verschlämmen und Verdichten des Bodens wird verhindert. Sandige, leichte Böden dagegen brauchen den Humus, um Wasser und Nährstoffe besser festhalten und bei Bedarf an die Pflanzenwurzeln abgeben zu können. Durch Lebendverbauung und Bildung von Ton-Humus-Komplexen werden Krümelstabilität und dadurch die Bodengare erhöht.

• Die Bodenorganismen und größeren Bodentiere bewirken durch ihre Tätigkeit und Bewegung eine optimale Porenverteilung. Sowohl große Poren für ausreichende Belüftung als auch feine Poren, um Wasser zu speichern, werden geschaffen.

• Durch Humus werden die Speicherkapazität des Bodens und somit auch die Pufferwirkung erhöht.

Humus als Garant der Bodengesundheit

Phytopathologen, die sich mit Pflanzenkrankheiten beschäftigen, suchen heute wieder verstärkt nach Möglichkeiten, eine gewisse Eigenabwehr des Bodens und der Pflanze aufzubauen. Dieses Abwehrpotenzial des Bodens gegenüber krank machenden Keimen ist im reinen Mineralboden nicht vorhanden, in Humusböden dagegen entsprechend höher.

Gesundheitsfördender Humus

• Erhöhte Humusgaben führen zu gesteigerter Krankheitsresistenz der Pflanzen, die nicht allein mit der verbesserten Nährstofflage erklärt werden können.

•Organische Substanz im Boden kann bestimmte Parasiten verdrängen, Pflanzeninfektionen eindämmen und über die Mikrofauna beseitigen.

• Bei reichlichem Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch Gründüngung, können Pilze und Bakterien in verstärktem Maße antibiotische Stoff zur Abwehr von Pflanzenerkrankungen bilden.

• Gegen Mehltau, Kraut- und Knollenfäule und andere Pilzkrankheiten werden Spritzmittel aus Kompostauszügen hergestellt.

•Im Wurzelbereich der Pflanzen besteht eine Mikrobenflora, die krank machende Keime (Wurzelinfektionen) abwehren kann.

Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit

Dass die Erträge auf Böden mit hohem Humusgehalt höher und stabiler sind, ist erwiesen und steht auch bei konventionell arbeitenden Landwirten und Gärtnern außer Frage. Die Erhaltung bzw. Erhöhung des Humusgehaltes im Boden muss daher das Ziel des Gärtners sein.

Beachten Sie: Eine einmalige große Menge Kompost ist zur Bodenverbesserung förderlicher, weil so mehr stabile Humusverbindungen aufgebaut werden. Die gleiche Menge auf mehrere Gaben im Laufe des Jahres verteilt, wird schneller abgebaut und ist als Dünger geeigneter.

Humuszufuhr ist möglich durch Kompost, kompostierten oder gut verrotteten Mist (frischer Mist sollte nicht in den Gartenboden), Ernterückstände, Gründüngung und Bodenbedeckung.

Nützliche Helfer: 1 Baumschere, 2 Veredelungsmesser, 3 Astschere, 4 Rasenmäher (© Monika Biermaier)

Bodenbearbeitung

Bodenbearbeitung

Gerade bei der Bodenbearbeitung soll der Schutz des Bodenlebens, vor allem der Regenwürmer, mitberücksichtigt werden. Im biologischen Garten erhält der größte Teil der Beete im Herbst eine Grüneinsaat oder Bodenbedeckung, die im Frühjahr nur losgehackt oder abgerecht zu werden braucht. Darunter findet man in der Regel! ein bereites Saatbeet. Wurde eine solche Behandlung aus irgendeinem Grund versäumt oder handelt es sich um einen extrem schweren oder gar verhärteten Boden, so ist auch im März/April noch Zeit, den Boden zu bereiten:

Vor der Bodenlockerung kann, sofern das nicht im Herbst geschehen ist, Kompost und Kalk auf das Land aufgebracht werden. Man rechnet dabei 5 kg Kompost pro m2. Statt des Umgrabens mit dem Spaten, wobei die Bodenschichten durcheinandergeraten, wird der Boden heute mit schonenden Methoden behandelt.

Als Richtmaß für den jährlichen Humusbedarf gelten etwa 40 dt Trockenmasse organischer Substanz pro ha. Umgerechnet auf 1 m2 Gartenboden wäre das 0,4 kg getrocknete, organische Masse. Bei normalem Gartenkompost rechnet man 2-5 kg pro m2.

Hilfreiche Gartengeräte

Beim Lockern und Lüften mit der Grabgabel werden die Erdschollen nicht zerschnitten, sondern beim Hochdrücken nur in kleine Brocken gebrochen.

1 Sternradhacke 2 Einradhacke 3 Pendelziehhacke (© Monika Biermaier)

Mit dem Sauzahn wird der Boden etwa bis 20 cm Tiefe gelockert. Er zerschneidet die Erde nicht, sondern zerbricht die Krümel an natürlichen Verbindungsstellen.

Grubber und Kultivator dringen nur flach in den Boden ein. Sie werden eingesetzt, um die Krümelstruktur zu verbessern und durch das Brechen der Verkrustungen die Bodenbelüftung und die Einarbeitung von z. B. Kompost zu ermöglichen.

Mit den Zieh-, Schlag- und Stoßhacken wird ebenfalls nur die oberste Bodenschicht erfasst. Unkrautjäten und Bodenlockerung lassen sich so miteinander verbinden, jedoch ist diese Art der Lockerung nicht schonend, da die Krümel zerschnitten werden.

1 Mehrfunktionshacke 2 Handhacke 3 Setzholz 4 Pflanzkelle 5 Spaten 6 Schaufel 7 Grabegabel 8 Eisenrechen (© Monika Biermaier)

Ebenfalls unterschnitten wird die Bodenkrume mit der Schuffel oder dem Unkrautkuli, jedoch nur so flach, dass keine Schädigung des Bodenlebens dadurch zu befürchten ist.

Der Krail oder Karst dringt tiefer in den Boden, zerschneidet dabei aber die Krümelstruktur nicht. Er eignet sich zum Lockern und Einarbeiten von z. B. Mist, Kompost, Ernterückständen. Außerdem lassen sich mit dem Krail Unkrautwurzeln herausziehen und die Erde wird grob planiert.

Zum feineren Einebnen benötigt man die Harke oder den Rechen. Für leichte Böden ist eine Eisenharke mit eng gestellten Zinken günstig, für schwere Böden eine mit weit gestellten Zinken und für humosen Boden eine Holzharke.

Das Fräsen ist meist eine flache Bodenbearbeitung bis 15 cm Tiefe. Geschliffene Haken dringen in den Boden ein und zerschneiden dabei Gründecke und Erdschollen. Sie lockern, krümeln und mischen den Boden.

Die Lüftung und Einarbeitung von Düngern, Kompost oder Mulch ist bei dieser Bodenbearbeitung sehr intensiv. Böden mit hohen Gehalten an organischem Material vertragen das Fräsen recht gut. Humusarme Böden können durch zu häufiges Fräsen (zwei- bis dreimal im Jahr) „totgefräst" werden. Das Bodengefüge wird zerstört und es entsteht leicht eine Bodenverdichtung. Die Fräse sollte deshalb im Biogarten nur sehr sparsam eingesetzt werden.

Bodenbedeckung, Mulchen und Flächenkompost

Bodenbedeckung, Mulchen und Flächenkompost

Wenn der Regen ausbleibt und der Boden immer trockener wird, wird auch in unseren Breiten die Bodenbedeckung für viele Pflanzen überlebensnotwendig. Dabei geht es zunächst darum, den Boden zu bedecken oder zu mulchen und somit vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Mit Stroh gemulchte Fläche um Stangenbohnen (© mit frdl. Genehmigung der Abtei Fulda)

Rindenmulch eignet sich gut als Material unter Sträuchern, Bäumen und Rabatten. (© Dr. H. Pirc)

Die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit wird auf diese Weise stark eingeschränkt. Bei Unwettern und sintflutartigen Regenfällen ist die Bodendecke ebenfalls ein Schutz und zerteilt und mildert die aufprallenden Regentropfen. Schließlich unterdrückt eine Bodenbedeckung oder Mulchschicht auch das Unkraut; man kann auf ihr an den Pflanzenreihen entlanglaufen und sogar mit der Schubkarre über sie fahren, ohne dem Boden zu schaden. Ob aus der Bodenbedeckung dann wertvoller Flächenkompost wird, hängt wesentlich davon ab, welches Material man benutzt:

Folie Verwendet man Folie – es gibt schwarze Mulchfolie, die das Unkraut unterdrückt und den Boden schützt –, so kann daraus natürlich kein Kompost entstehen, selbst nicht bei verrottbarer Folie, die man nach Gebrauch zerkleinern und in den Boden einarbeiten kann.

Pappe oder Papier Als Bodenbedeckung ist Pappe oder Papier schon wertvoller. Beides kann vollständig verrotten und liefert „Futter" für die Regenwürmer und Mikroorganismen. Glanzpapier und Farbdrucke sollten jedoch ausgeschlossen sein, weil sonst Schadstoffe in den Boden gelangen. Da Papier und Pappe sehr nährstoffarm sind, bleibt eine Düngewirkung, die von gutem Kompost erwartet wird, jedoch aus.

Stroh Bei einer Bodenbedeckung aus Stroh, das sich in dicker Lage um Beerensträucher und zwischen Erdbeerreihen gut eignet, darf ebenfalls nicht mit einer Düngewirkung gerechnet werden. Die Pflanzen, die mit diesen Materialien umgeben werden, benötigen eine entsprechend gute Versorgung mit Stickstoff, entweder durch Brennnesseljauche oder durch guten Gartenkompost, den man unter der Mulchschicht verteilt.

Rinde Auf Wegen oder unter Bäumen und Sträuchern eignet sich Rinde zur Bodenbedeckung gut. Beim Abbau der Rinde entstehen keimhemmende Stoffe, die das Unkraut recht gut unterdrücken. Im Gemüsegarten dagegen schadet sie mehr, als dass sie nützt, denn junge Setzlinge oder Sämlinge werden stark im Wachstum gehemmt.

Flächenkompost

Um einen wertvollen Flächenkompost aufzubauen, muss einiges beachtet werden. Er wird im Frühjahr zwischen Gemüsereihen ausgebracht, wenn die Pflanzen 15 cm hoch sind, oder im Herbst auf abgeräumte Beete breitflächig.

Als Material kommt prinzipiell alles infrage, was wir auch für den Komposthaufen verwenden:

• Alle Gartenabfälle

• Unkräuter, die noch keinen Samen angesetzt haben

• Kräuter

• Rasenschnitt

• Blumen

Größere Abfälle werden zuvor mit dem Spaten oder dem Komposthäcksler etwas zerkleinert.

Nicht geeignet sind:

• Feuchte Küchenabfälle – sie ziehen Ungeziefer an, wenn sie nicht im geschlossenen Komposthaufen eingebaut sind

• Schwer verrottbare Materialien wie Heckenschnitt

• Kleine Ästchen und Laub

• Samen tragendes Unkraut – im Unterschied zum Komposthaufen wird der Flächenkompost nicht heiß und alle Samen bleiben keimfähig

Aufschichten des Flächenkompostes

Flächenkompost wird nach und nach im Laufe des Jahres aufgebaut. Die einzelnen Lagen werden je nach Jahreszeit und den jeweils anfallenden Abfällen unterschiedlich beschaffen sein.

Dadurch ist aufs Ganze gesehen schon eine Mischung des Materials gewährleistet, selbst wenn eine Schicht nur aus zerkleinerten Ernterückständen einer einzigen Pflanzenart, z. B. Bohnen oder Gurken, besteht. Sind genügend Gartenabfälle vorhanden, so werden sie zerkleinert, sorgfältig gemischt und auf die Freiräume zwischen den Gemüsereihen und um die Pflanzen herum aufgetragen. Eine Lage wird im Frühjahr noch sehr flach sein, und bisweilen schaut der Boden hindurch. Das schadet aber nichts, denn es kommt ja bald wieder etwas hinzu.

Um einen gesunden Rotteprozess einzuleiten, kann der Flächenkompost mit einer Kräuterlösung übersprüht werden. Dabei richtet man sich nach den Angaben für den Komposthaufen 0,5 l der vorschriftsmäßig angesetzten Lösung reicht auch hier für 1m3 pflanzliches Material. Der Unterschied besteht darin, dass das Material nicht zu einem Haufen aufgeschichtet ist, sondern über eine größere Fläche ausgebreitet wird. Durch das Übersprühen mit der Kräuterlösung entstehen keine unangenehmen Gerüche, wie das manchmal bei Kohlblättern der Fall ist, wenn man sie unbehandelt liegen lässt. Gras eignet sich gut zum Abdecken einer Lage. Es sollte vorher etwas angewelkt sein, damit Schnecken nicht angelockt werden.

Hat man nicht genug Abfälle, um zwischen allen Pflanzen den Boden zu bedecken, sollten zuerst die Tomaten, dann Gurken, Kürbisse, Zucchini und Melonen versorgt werden, danach Bohnen, Erbsen und Kohlpflanzen. Möhren, Zwiebeln, Lauch und Mangold halten am ehesten Trockenperioden aus.

Flächenkompost verrottet sehr schnell und hat den Vorteil, dass er gleich am richtigen Platz ist und nicht später aufgetragen werden muss. Reste werden im Frühjahr abgerecht, damit bei der Gartenbestellung der Boden frei ist.

Kompost – für Tiere ein Paradies (© F. Hecker)

Kompost – Gold im Biogarten

Warum gedeihen Gewächse, die mit gutem Kompost gedüngt werden, besser? Warum werden solche Pflanzen weit weniger von Pilzkrankheiten und Schädlingen heimgesucht? Warum können sogar wässrige Auszüge aus reifem Kompost als Pflanzenschutzmittel verwendet werden?

Auch die Wissenschaft muss sich mit dem Thema Kompost auseinandersetzen, denn dass guter Kompost ein Heilmittel für den Garten ist, ist heute unbestritten. Nachgewiesenermaßen bilden sich bei der Rotte eine Reihe von Wirkstoffen, die von großem Einfluss auf das gesunde Wachstum der Pflanzen und ihre Widerstandskraft gegen Schädlinge und Krankheiten sind. So weiß man, dass aus verschiedenen Inhaltsstoffen der Kompostmasse neue Verbindungen aufgebaut werden, z. B. Pflanzenwuchsstoffe, Vitamine und Antibiotika, die helfen, gegen bestimmte Erreger einen lebenslangen Immunschutz aufzubauen, wenn sie von den Pflanzen aufgenommen werden.

Daneben produziert der Kompost auch eine Reihe von Mikroorganismen, die den Kampf gegen die Schaderreger im Boden aufnehmen. Die Bedeutung der so entstehenden Raubpilze für die biologische Nematodenbekämpfung ist schon länger bekannt. Dass außerdem Krankheitserreger abgebaut und Fäulnisprozesse während der Rotte gestoppt werden, ist ebenfalls belegt.

Regeln für die Bereitung von hochwertigem Kompost

Regeln für die Bereitung von hochwertigem Kompost

Doch gilt das alles nur für Kompost, der aus gesunder Rotte hervorgegangen ist, keineswegs für faulende organische Massen oder minderwertigen Kompost, der durch Insekten, vor allem Fliegenlarven entstand. Denn Kompost ist nicht gleich Kompost. Wo Abfälle nur in einer Ecke des Gartens aufeinander geworfen werden, entsteht oft Fäulnis und viele Nährstoffe gehen verloren.

Folgende Regeln sollten beim Kompostbau beachtet werden:

Die Mischung des Ausgangsmaterials muss stimmen. Als Faustregel gilt, dass Feuchtes mit Trockenem, Frisches mit Abgelagertem, Stickstoffreiches mit Stickstoffarmem gemischt wird. Dabei spielt das C/N-Verhältnis, das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, eine große Rolle. Für die Kompostierung liegt der günstigste Wert zwischen 30/1 und 25/1. Ist es größer, z. B. bei Weizenstroh (100/1), so müssen die Mikroorganismen durch viele Lebenszyklen gehen, um überschüssigen Kohlenstoff zu oxidieren. Der Rotteprozess dauert dadurch um vieles länger und es wird weniger Humus erzielt. Liegt das C/N-Verhältnis tiefer, also unter 25/1, so treten starke Stickstoffverluste auf.

C/N-Verhältnisse der wichtigsten im Garten verwendeten Stoffe: Küchenabfälle: 12/1-29/1 Holzschnitt: 100/1-150/1 Laub: 30/1-60/1 Gartenabfälle: 20/1-60/1 Rasenschnitt: 12/1-25/1 Hühnermist: 13/1-18/1 Rindermist: 20/1 Sehr strohiger Mist: 25/1-30/1 Gemüseabfälle: 13/1 Weizenstroh: 160/1 Haferstroh: 60/1

Die Sauerstoffzufuhr im Komposthaufen muss möglich sein. Hat man zu viel weiches, zusammenklebendes Material, so fügt man kleine Reisigstückchen ein, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.

Ist der Kompost aufgesetzt, soll die Temperatur nach dem ersten Tag ansteigen bis 60 °C und nach zwei Tagen wieder fallen, damit dann die Kompostwürmer einziehen und ihr Werk beginnen können. Die hohe Anfangstemperatur bewirkt ein Abtöten der Unkrautsamen und Krankheitserreger.

So verläuft die Umwandlung: Erstzersetzung, Zerkleinerung, Abbau, Aufbau, Mischung. (© Monika Biermaier)

Die Feuchtigkeit im Komposthaufen soll der eines ausgedrückten Schwammes gleichen. Ist das Material zu trocken, muss man gelegentlich Wasser übergießen, bei starkem Regen ist der Haufen abzudecken, damit er nicht vernässt und die Nährstoffe nicht ausgewaschen werden.

Der Bau des Komposthaufens

Der Bau des Komposthaufens

Wird der Komposthaufen frei im Garten aufgesetzt, muss zuerst die Grundfläche von 1 m2 abgemessen werden. Mit einem Stock werden die Seitenlinien in den Boden eingeritzt, an die Ecken steckt man jeweils einen Stock zur Markierung.

Die Grundfläche wird nun mit der Grabgabel aufgelockert. Dadurch kann überschüssige Flüssigkeit leichter abfließen und die Kompostzersetzer und Regenwürmer leichter vom Boden in den Komposthaufen überwechseln.

Nun wird die erste Lage aufgeschichtet. Am besten legt man zuunterst gröberes, sperriges Material, z. B. Ast- oder Rosenschnitt. Auf diese Weise wird noch zusätzlich für Belüftung gesorgt. Anschließend wird das gut gemischte und gegebenenfalls zerkleinerte Material etwa 20 cm hoch aufgeschichtet und mit etwas guter Gartenerde oder alter Komposterde bedeckt. Über die Erde wird nun etwas Gesteinsmehl, Tonmehl und Kalk gestreut. 700-800 g Kalk sind für einen Komposthaufen von 1 m ausreichend.

Der Einsatz verschiedener Präparate zur Kompostbeschleunigung kann gerade für den Anfänger sehr hilfreich sein. Im Klostergarten der Abtei Fulda wird seit dem Jahr 1950 erfolgreich mit dem Kräuteraktivator Humofix gearbeitet (s. Schnellkompostgewinnung→ ).

Damit sich die Erde besser mit den pflanzlichen Abfällen vermischt, hebt man nun das Kompostmaterial etwas an, damit Erde, Gesteinsmehl oder Kalk in die Zwischenräume hineinrieseln. Natürlich kann auch das zerkleinerte Material gleich mit Erde, Gesteinsmehl und Kalk vermischt und locker bis zur vollen Höhe aufgebaut werden, doch das Aufsetzen in Schichten hat den Vorteil, jeweils das richtige Mengenverhältnis zu haben. Zudem ist im Kleingarten meist nur für eine oder zwei Schichten Material vorhanden.

Wie dick eine Schicht ist, hängt vom anfallenden Material ab. (© Monika Biermaier)

Auf die erste Lage folgen nun vier weitere Lagen auf die gleiche Weise. Während des Bauens kann zu trockenes Material gleich mit einer Gießkanne Wasser oder verdünnter Brennnesseljauche überbraust werden.

Der Komposthaufern soll insgesamt 1 m, höchstens 1,20 m hoch werden. Naturgemäß wird sich dabei der Haufen nach oben hin verjüngen. Wer nicht auf einmal genügend Material zusammenbekommt, kann den Komposthaufen auch in Etappen über etwa 6-8 Wochen hin bauen.

Ist der Komposthaufen fertig, wird er mit einer etwa 5 cm starken Erdschicht abgedeckt, die nun nicht mehr zwischen das Material einrieseln soll. Anschließend deckt man mit alten Säcken, Laub, Stroh, ausrangierten Decken oder Pappe und als Regenschutz gegebenenfalls mit einer Plastikfolie ab.

Nach 24 Stunden wird die Temperatur kontrolliert. Das geschieht mit einem alten Einmachthermometer, das möglichst in ein Loch in der Mitte des Komposthaufens gesteckt wird. Die Temperatur soll etwa 60°C erreichen, damit eine gesunde Rotte eingeleitet wird. Nach zwei Tagen werden die Wärmehüllen entfernt, damit die Luft unmittelbar Zutritt hat. Nach einiger Zeit werden Regenwürmer (Kompostwürmer) einwandern und das begonnene Zersetzungswerk vollenden.

Zur schnelleren Reifung wird der Komposthaufen nach einigen Monaten umgesetzt. Gelegentlich ist noch ein zweites Umschaufeln nötig.

Wer den Kompost in Behältern oder Kästen aufsetzt, geht ebenso vor wie oben beschrieben.

Reifebestimmung

Reifebestimmung

Wer eigenen Kompost zur Mischung der Aussaaterde verwendet, sollte prüfen, ob er gut ausgereift ist. Noch in der Umsetzungsphase befindliche Substanzen könnten ansonsten die zarten Pflänzchen schädigen. Als Testpflanze eignet sich Kresse besonders gut.

So wird's gemacht

Man füllt reinen Kompost in eine flache Schale oder ein anderes Aussaatgefäß. Möglich ist auch ein Blumentopf. Die Kresse wird nun in den Kompost hineingesät und feucht gehalten. Wenn die Samen Kontakt zur Aussaaterde haben, ist es nicht nötig, sie zu bedecken.

Nach 2-3 Tagen sollte die Keimung vollständig erfolgt sein (ein gewisser Prozentsatz nicht keimfähiger Samen ist jedoch immer zu berücksichtigen). Nach sieben Tagen muss die Kresse noch grün sein und weiße Wurzeln haben. Wird sie gelb oder verfärben sich die Wurzeln violett, ist der Kompost noch nicht ausgereift und kann als Aussaaterde noch nicht verwendet werden.

Anhand eines Komposthaufens kann Kindern der Naturkreislauf erklärt werden. (© F. Hecker)

Schnellkompostgewinnung

Schnellkompostgewinnung

Die Schnellkompostmethode unterscheidet sich von der herkömmlichen Art, Kompost zu bauen, durch die Anwendung eines Kräuterpulvers, das eine erstaunlich rasche Umsetzung der Gartenabfälle bewirkt. In England ist es unter der Bezeichnung Quick-Return-Pulver bekannt, in Deutschland wird es unter dem geschützten Namen Humofix hergestellt und vertrieben.

Welche Kräuter und welche Konzentrationen nötig sind, um die Rotte dermaßen zu beschleunigen und in gesunde Bahnen zu lenken, fand die Engländerin Maye E. Bruce (gest. 1964) in langen, mühsamen Versuchen heraus. Mehr noch, sie entwickelte ihr Verfahren zu einer Methode, die jeder nachahmen kann:

Für 2 m3 Kompostmaterial genügen 1,2 g Kräuterpulver. Man setzt die Menge in 1 l Regenwasser oder weichem Wasser an, schüttelt gut durch und lässt die Flüssigkeit in einer geschlossenen Flasche 24 Stunden stehen. Danach kann die Kräuterlösung zum Aktivieren des Komposthaufens benutzt werden.

Das Aktivieren kann auf zwei verschiedene Weisen vorgenommen werden:

Waagerechtes Aktivieren

Diese Art empfiehlt sich, wenn der Komposthaufen schnell hintereinander gebaut wird.

Auf jede Lage von 20 cm wird neben Gartenerde, Gesteinsmehl und Kalk nun auch ein Viertel der Aktivatorlösung gesprengt. Die letzte Schicht bleibt unbehandelt und wird nur mit Erde abgedeckt. Unterbricht man den Bau des Komposthaufens, aktiviert man nicht, sondern beginnt, wenn wieder genug Material da ist, mit dem Aktivieren und schichtet direkt danach die neue Lage auf. Der fertige Haufen wird wie beschrieben eingepackt, damit die Wärme steigt und gehalten wird.

Senkrechtes Aktivieren

Hierbei wird der Komposthaufen zunächst fertig gebaut, ohne zu aktivieren. Nach der letzten Schicht bohrt man in Abständen von 30-40 cm in versetzter Anordnung mit einem spitzen Stock Kanäle in den Haufen. Die unteren 10 cm bleiben dabei undurchstochen. Dann teilt man die zuvor nochmals gut durchgeschüttelte Aktivatorlösung in fünf Teile und gießt sie in kreisenden Bewegungen in die fünf Öffnungen. Anschließend füllt man lockere Erde in die Löcher nach, damit die sich bildende Wärme nicht entweicht, und deckt ab.

Gehäckselte Gartenabfälle für die Kompostierung (© F. Hecker)

Hundertfüßler

Springschwänze

Das Leben im Kompost

Zunächst sind es Kleinstlebewesen, die die Arbeit im Komposthaufen verrichten, nämlich vor allem Bakterien und Pilze. Tierische Einzeller, Milben, Fadenwürmer und Springschwänze ernähren sich wiederum von diesen Lebewesen sowie von den abgestorbenen Resten. Nun kommen schon die größeren Tiere zum Zuge: Raubmilben, Spinnen, Hundertfüßler und Käfer. Ganz zum Schluss sind es die im Garten so wichtigen Regenwürmer, die den Kompost lockern und durchmischen.

Das Endprodukt einer gelungenen Kompostierung ist reife Komposterde. (© mit frdl. Genehmigung der Abtei Fulda)

Misserfolge – Ursachen und Gegenmaßnahmen

Misserfolge – Ursachen und Gegenmaßnahmen

Fäulnisbildung

Ist der Komposthaufen zu nass, übelriechend und der Luftzutritt behindert, kommt es zur Fäulnisbildung. Folgende Ursachen sind möglich:

• Zu viel weiches zusammenklebendes Material wurde eingebaut,

• die Lagen wurden festgetreten,

• die Abfälle waren zu nass oder der Komposthaufen wurde durch starken Regen durchnässt,

• Kompostkästen oder Silos hatten nicht genügend Lüftungsspaten oder Löcher an den Seitenwänden.

Durchlüftung und Trocknung sind jetzt nötig. Breiten Sie das Material aus, lockern alles auf und lassen es antrocknen. Anschließend baut man daraus einen neuen Komposthaufen, dem man einige Schaufeln Humuserde zufügt.

Ungenügende Zersetzung

Folgende Ursachen sind möglich:

• Zu viel trockenes (Laub, Stroh, Holzschnitt), angewelktes oder angerottetes Material wurde eingebaut,

• die Feuchtigkeit wurde nicht kontrolliert,

• die Abdeckung wurde vergessen, sodass der Haufen weiter austrocknen konnte.

Zur Abhilfe übergießt man den Haufen vorsichtig mit verdünnter Brennnesseljauche oder Humuswasser. Achten Sie darauf, dass die Feuchtigkeit auch in den Haufen eindringt.

Ist der Haufen zwar feucht genug, aber trotzdem noch kaum zersetzt, wurde möglicherweise:

• das Aktivieren vergessen,

• ein unbrauchbarer Aktivator verwendet,

• die Anfangshitze nicht erreicht,

• die Latten des Kastens mit chemischen Imprägnierungsmitteln behandelt.

Bei imprägnierten Kästen muss der Kompost herausgenommen und an anderer Stelle aufgesetzt werden, ansonsten wird sich der Kompost langsamer zersetzen, aber schließlich doch zu gutem Humus werden.

So gelingt der Kompost:

• Wählen Sie für den Komposthaufen einen halbschattigen, geschützten Standort.

• Nach Möglichkeit soll der Kompost gut von der Küche aus erreichbar sein.

• Der Haufen wird immer auf dem offenen Boden aufgeschichtet.

• Verwenden Sie zunächst Äste und Zweige als unterste Schicht.

• Verwenden Sie nie zu großes, sperriges Material. Äste und Zweige müssen gehäckselt werden.

• Es lohnt sich, ab und zu zwischen die Schichten Erde einzufügen.

• Luft und Feuchtigkeit dürfen bei der Umsetzung nicht fehlen.

Spezialkomposte

Spezialkomposte

Kompostaus Zweigen und Ästen

Wird das Schnittholz als Kompost aufgesetzt, so geschieht das in Lagen mit Zwischenschichten von Erde und Kalk, die jeweils mit Kräuterlösung (s. Schnellkompostgewinnung→ ) besprengt werden. Der Erdanteil kann hier etwas geringer sein als beim gewöhnlichen Kompost. Um die Belüftung braucht man sich aufgrund der Struktur des Materials keine Sorgen zu machen. Allerdings wird der Kompost aus frischem Schnittholz leicht zu trocken und sehr heiß. Dem kann man durch Übergießen mit Regenwasser oder Brennnesseljauche abhelfen.

Naturgemäß verrottet Holzschnitt langsamer als normaler Gartenkompost, doch ergibt er ein Material von guter Struktur mit vielen stabilen Humusverbindungen. Besonders gut geeignet ist er als Blumenerde und als Dünger für Beerenobst.

Gehäckseltes Schnittholz kann auch direkt als Mulch unter Obst- und Ziersträucher ausgebracht werden.

Kompost aus Rasenschnitt

Frischen Rasenschnitt zu kompostieren, schlägt meist fehl. Es entsteht eine übel riechende grüne Masse, die mangels Luftzufuhr in Fäulnis übergeht.

Um das zu vermeiden, wird Rasenschnitt zunächst auf dem Boden ausgebreitet, damit er etwas anwelkt. Dann wird er mit Komposterde oder einfacher Gartenerde vermischt (Verhältnis: 3 Teile Schnittgut, 1 Teil Erde). Es muss also erheblich mehr Erde zugegeben werden als im normalen Komposthaufen. Vorhandene Küchenabfälle sollten Sie auf jeden Fall zufügen. Die Mischung setzt man schichtweise auf, streut jeweils etwas Gesteinsmehl oder Kalk darüber und sprengt die angesetzte Kräuterlösung zwischen die einzelnen Lagen (0,5l Kräuterlösung auf 1 m3 Kompostmaterial).

Zerkleinerte Pappe, vor allem Eierpappen und zerknülltes Zeitungspapier, gleichen Feuchtigkeit aus und können den einzelnen Schichten zugegeben werden. Gut durchlüfteter Rasenschnitt wird sehr heiß, verrottet schnell und ergibt einen wertvollen Humus, der als Dünger zu Starkzehrern und Blumen eingesetzt werden kann.

Laubkompost

Mitunter fällt sehr viel Laub im Garten an, welches nicht alles dem normalen Kompost zugefügt werden kann. Man kann aber durchaus einen eigenen Laubkompost anlegen, der sich besonders gut für Moorbeetpflanzen und Beerensträucher wie Heidel- und Preiselbeeren eignet.

Die unterste Schicht eines Laubkomposthaufens ist eine lockere Schicht aus kleingeschnittenen Zweigen und Ästen, auf die eine kleine Schicht Gartenerde folgt. Am besten mischt man das Laub dann mit Grasschnitt oder Küchenabfällen, ansonsten müssen stickstoffhaltige Zusatzdünger, z. B. Hornmehl, untergemischt werden.

Düngung im Biogarten

Neben Wasser, Kohlendioxid, Sauerstoff und Licht brauchen Pflanzen verschiedene Nährstoffe.

Der wichtigste Baustein für das Pflanzenwachstum ist Stickstoff, der in organischen und anorganischen Verbindungen von den Wurzeln aufgenommen wird. Weitere wichtige Nährelemente sind Schwefel, Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Daneben benötigen Pflanzen eine Reihe Spurenelemente, die nur in ganz geringen Dosen vorhanden sein dürfen, in höherer Konzentration dagegen wirken sie toxisch.

Als Richtmaß für die Düngung mit Kompost gelten 2-3 kg pro m2. Auf ausgehungerten, mageren Böden kann man jedoch bis 10 kg pro m2 geben, sofern man genügend Vorrat hat.

Mit Kompost düngen

Mit Kompost düngen

Eine gute, ausgewogene Düngung, in der die nötigen Nährstoffe im richtigen Mengenverhältnis (s. Kompost-Gold im Biogarten→ ) zueinander stehen, erhalten unsere Pflanzen durch hochwertigen Kompost, der eine gesunde Rotte durchlaufen haben muss.

Reifer Kompost kann überall im Garten eingesetzt werden. Man arbeitet den Kompost in die Oberschicht des Bodens – nicht tiefer als 15 cm – mit dem Karst oder Kultivator ein.

Soll durch die Kompostgabe die Struktur des Bodens verbessert werden, sind einmalige große Gaben zu empfehlen. Sie führen eher zur Anreicherung mit Dauerhumus. Kommt es aber auf die Düngewirkung an, sind mehrere kleine Gaben vorteilhafter. Bei insgesamt gleicher Menge werden sie rascher abgebaut und stehen den Pflanzen als Nährhumus zur Verfügung.

(© Monika Biermaier)

Nur angerotteter oder Mulchkompost wird nicht in den Boden eingearbeitet. Er bleibt entweder als Bodenbedeckung liegen oder wird nur ganz leicht mit der obersten Schicht vermischt. Als Richtmaß gilt: 6-10 kg/m2.

Belebende Maßnahme

Flüssiger Dung oder Kompostwasser eignet sich hervorragend zur Belebung alter, tragmüder Obstbäume. Zur Herstellung gibt man eine Schaufel reifen Kompost in einen Eimer mit Regenwasser und rührt gut um, sodass eine teefarbene Flüssigkeit entsteht. Die Brühe muss etwas ziehen (mindestens vier Stunden) und wird dann nochmals gut umgerührt. Mit einer spitzen Stange oder auch einfach mit einer Mistgabel sticht man Löcher in den Boden im Bereich der Kronenausdehnung und gießt diese Brühe im zeitigen Frühjahr in die Löcher. Je nach Größe der Bäume rechnet man 10-20 l pro Baum.

Flüssigdüngung im Klostergarten Fulda (© mit frdl. Genehmigung der Abtei Fulda)

Empfehlungen für einzelne Kulturen:

• Möhren und Karotten sind empfindlich gegen frischen Stallmist und teilverrotteten Kompost. Sie bilden danach oft gegabelte Wurzeln. Hohe Erträge von gesunden Rüben erhält man nach einer Gabe guter, reifer Komposterde, die man schon im Herbst aufs Land gibt und im Frühjahr etwas einharkt.

• Gurken, Melonen, Zucchini und Kürbisse gedeihen am besten, wenn man nährstoffhaltigen Kompost in die Pflanzlöcher oder den Pflanzhügel gibt. Er muss für diese Gewächse nicht vollkommen ausgereift sein. Auch für eine Bodenbedeckung aus teilzersetztem Kompost oder pflanzlichen Abfällen sind Gurken und ihre Verwandten dankbar.

• Kohlarten sind Starkzehrer und müssen gut mit Nährstoffen versorgt werden. Reifer Kompost fördert bei allen Kohlgemüsen die Wurzelentwicklung, erhöht die Erträge und verbessert die Qualität. Ein Teil des Kompostes kann im Herbst als teilzersetzter Kompost auf das vorgesehene Beet aufgebracht werden. Im Frühjahr gibt man den sogenannten Reifkompost in die Pflanzlöcher.

• Radieschen, Rettiche und Kohlrüben vertragen keinen faulenden, unzersetzten Kompost, gedeihen aber gut auf reifem Kompost.

• Sellerie ist eine salzliebende Küstenpflanze. Außer nährstoffhaltigem Kompost, der ins Pflanzloch gegeben wird, ist er dankbar für einen Guss mit Kompostwasser, dem etwas Kochsalz zugefügt ist.

• Schmetterlingsblütler (Bohnen, Erbsen) lieben kalkreichen Kompost.

• Tomaten gedeihen besonders gut auf dem Kompost ihrer eigenen Abfälle. Wo nicht genügend gesundes Tomatenkraut zur Verfügung steht, ist Mistkompost sehr gut geeignet.

• Zwiebeln, Lauch und Porree sind dankbar für kali- und lehmhaltigen Reifkompost.

Mit Kompost gedüngte Kohlpflanzen werden von Kohlweißlingen weitgehend verschont. Ebenso wird der Befall durch die Kohlfliegen stark eingeschränkt.

Mit Pflanzenjauchen düngen

Mit Pflanzenjauchen düngen

Reicht die eigene Kompostmenge nicht aus, so stellen Pflanzenjauchen eine wertvolle Ergänzung zur Pflanzenernährung dar. Da sie pflanzlichen Ursprungs sind, enthalten sie alle für die Pflanzen wichtigen Nährstoffe und Spurenelemente in einem ausgewogenen Verhältnis. Eine solche Düngung in Verbindung mit Kompost ist nicht nur die gesündeste, sondern auch preiswert und umweltfreundlich.

Tonnen zur Herstellung von Pflanzenbrühen und -jauchen in der Abtei Fulda (© mit frdl. Genehmigung der Abtei Fulda)

Universell einsetzbar: Brennnesseljauche

Man füllt Brennnesseln locker in ein Gefäß, bis es dreiviertel voll ist und füllt mit Regenwasser auf. Nach 1-2 Tagen beginnt die Jauche zu gären, nach 14 Tagen – bei kühler Witterung dauert es länger – ist sie fertig. Man erkennt es daran, dass die Flüssigkeit dunkel ist und nicht mehr schäumt.

Tonnen, Fässer oder Eimer aus Holz, Kunststoff, Steingut und Ton sind als Behälter zur Herstellung der Jauche geeignet. Metallgefäße dürfen nicht verwendet werden, weil zwischen Metall und Jauche Verbindungen eingegangen werden. Die Gefäße werden abgedeckt, doch muss der Deckel luftdurchlässig sein. Das erreicht man, indem man einen Holzstab zwischen Gefäß und Deckel legt.

Einsatzgebiete von Brennnesseljauche

1. Zur Stärkung und Kräftigung der Pflanzen: Wöchentlich einmal über alle Kulturen sprühen, am besten nach einem Regen; Konzentration 1:50.

2. Zur Ernährung der Pflanzen: Jauche um die Pflanzen im Wurzelbereich gießen, morgens bei feuchter Erde, etwa alle 14 Tage; Konzentration 1:20. Pflanzen, welche in den nächsten 3-4 Wochen geerntet werden, erhalten keine Düngung mehr.

3. Zum Angießen von Setzlingen: Brennnesseljauche mit Schachtelhalmjauche mischen (1:1) und 1:20 verdünnt verwenden.

4. Zur Bodenverbesserung: Im Frühjahr über Boden oder Kompost gießen – unverdünnt oder leicht verdünnt.

Brennnesseln sind universell einsetzbar und vielseitig verwendbar. (© A. Thek)

Auch andere Pflanzen geben gute Düngejauchen ab: Comfrey (Beinwell), Fenchel- und Kamillenabfalle, Kohlblätter, Rote-Bete-Blätter, Rasenschnitt und Gartenunkräuter. Die Jauchen werden ebenso wie die Brennnesseljauche hergestellt und können auch so verwendet werden.

Faustregeln für die Herstellung und Verwendung von Pflanzenjauchen:

Wer aus Pflanzen und Kräutern, die hier nicht aufgeführt sind, Jauchen herstellen will, sollte die folgenden Faustzahlen berücksichtigen, um Schäden an Kulturpflanzen zu vermeiden:

• 1kg frische Pflanzen oder 100-200 g getrocknete Pflanzen je 101 Wasser.

• Die vergorene Jauche wird stets 1:20 verdünnt.

• 100 g getrocknete Pflanzen (Droge) entsprechen 600-800 g Frischkraut.

Comfreyjauche wirkt besonders positiv auf Tomaten und Sellerie, Rote-Bete-Jauche ist besonders zu empfehlen für Rasenflachen.

Zugekaufte organische Dünger

Zugekaufte organische Dünger

Ideal wäre es, den Nährstoffbedarf der Nutzpflanzen nur durch Kompost, Gründüngung, Bodenbedeckung und Pflanzenjauchen zu decken und dabei immer im Auge zu haben, dass düngen in erster Linie heißt, den Bodenorganismen eine Nahrungsgrundlage zu schaffen. Wo das nicht möglich ist, kann auch zugekaufter organischer Dünger verwendet werden. Doch hier ist Vorsicht angebracht: Die Gartenböden sind oft nährstoffreicher als angenommen wird. Gerade Hausgärten sind oft mit Phosphor überdüngt. Dann muss einige Jahre auf phosphorhaltige Düngemittel (Guano, Blutmehl und Knochenmehl) verzichtet werden. Blut- und Knochenmehl sind ohnehin seit der Verbreitung von BSE in Verruf geraten und sollten lieber nicht im Garten angewendet werden. Hornspäne und Hornmehl dagegen sind phosphorarm und stickstoffreich.

Vor allem Urgesteinsmehl ist von großer Bedeutung. Je feiner es vermählen ist, umso günstiger ist die Wirkung. Es wird vor der Gartenbestellung im Frühjahr gleichmäßig ausgestreut (4 kg auf 100 m2) und oberflächlich eingearbeitet.

Kalkdüngung Kalk nimmt eine Sonderstellung ein. Er ist sowohl Dünge- als auch Bodenverbesserungsmittel. Auf normalen Böden reicht eine jährliche Erhaltungskalkung (20 g/m2), die auch über den Komposthaufen, sofern er Eierschalen und ausreichend kalkhaltiges Material enthält, abgedeckt werden kann. Wird der Kalk direkt aufs Land gebracht, ist dafür der Herbst oder das Frühjahr geeignet. Als Bodenverbesserer wirkt er strukturbildend und stabilisierend auf das Krümelgefüge und neutralisiert saure Böden.

Gesteinsmehle und Bodenhilfsstoffe Die Gesteinsmehle (Urgesteinsmehl, Basaltmehl, kalkreiche Steinmehle, Tonmehl und Holzasche) werden im biologischen Gartenbau nicht so sehr als Düngemittel, sondern als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt. Sie versorgen den Boden mit Spurennährstoffen und haben somit einen günstigen Einfluss auf die Ertragsbildung bzw. auf die Fruchtbarkeit.

Gesteinsmehle verbessern die Bodenstruktur. (© F. Hecker)

Gründüngung

Gründüngung

Als Gründüngung bezeichnet man alle Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, durch den Anbau bestimmter Pflanzen den Boden mit Nährstoffen und Humus anzureichern und so für die Nachfolgekulturen besonders günstige Wachstumsbedingungen zu schaffen.

Gründüngungspflanzen sind leicht zersetzbar und bilden deshalb eine ideale Nahrungsquelle für die Bodenorganismen. Das feine und verzweigte Wurzelwerk einer Gründüngung führt zu einer gleichmäßigen Lockerung und Durchlüftung des Bodens.

Leguminosen (Ackerbohnen, Wicken, Lupinen, Klee, Erbsen u. a. Hülsenfrüchte) werden vor allem eingesetzt, um den Boden mit Stickstoff anzureichern.

Einige Gründüngungspflanzen sind besonders dazu geeignet, eine Tiefenlockerung durchzuführen: Bei Rotklee, Lupine, Ölrettich und Chinakohl beträgt die Wurzeltiefe 1,5-2 m, bei Gelbklee, Saatwicke, Senf und Raps 0,8-1,5 m und bei Weißklee und Zottelwicke 0,8 m. Phacelia ist besonders geeignet zur Unkrautunterdrückung, außerdem Senf und Spinat. Immer wieder eingesetzt werden können auch Melde und Feldsalat.

Gründüngungsmischungen sollten möglichst immer direkt nach der Lockerung des Bodens gesät werden, sodass sie mit ihren Wurzeln schnell den Boden durchdringen. Nicht zuletzt bereichern sie mit ihren Blüten das Gesamtbild, sind schön für unser Auge und locken viele Nützlinge in den Garten.

Auch Erbsen zählen zu den günstigen Gründüngungspflanzen. (© F. Hecker/ R. Spohn)

Blattdüngung

Blattdüngung

Etwa 30 % der Nährstoffe nehmen Pflanzen über die Blätter auf. In erster Linie sind dies gasförmige Stoffe wie Kohlendioxid, Sauerstoff und Schwefeldioxid. Durch die Spaltöffnungen, die sich überwiegend auf der Blattunterseite befinden, gelangen sie in das Blattinnere zwischen die einzelnen Zellen, lösen sich in Wasser auf und diffundieren so in die Zellen.

Die Pflanze deckt ihren Kohlendioxidbedarf ausschließlich aus der Luft, während Sauerstoff und Schwefel auch durch die Wurzel aufgenommen werden. Auch Wasser und in Wasser gelöste Nährstoffe, aber leider auch Schadstoffe nehmen Pflanzen über das Blatt auf.

Wann ist eine Blattdüngung sinnvoll?

Durch eine Blattdüngung können Störungen in der Nährstoffversorgung schneller behoben werden als über die Wurzel. Oft sind die Nährstoffe im Boden in ausreichendem Maße vorhanden, können aber durch das Zuviel eines bestimmten Stoffes am Eindringen in die Wurzel gehindert werden. Ein Beispiel dafür ist Eisen und Kalk (Kalzium). Überschüssiges Kalzium fängt Eisenionen ab und geht mit ihnen schwerlösliche Verbindungen ein. Bei Rosen, Apfel- und Birnbäumen, die an frisch gekalkten Hauswänden stehen, ist oft ein ausgeprägter Eisenmangel festzustellen, der durch Blattdüngung mit organischen Eisenverbindungen (Chelaten) schnell behoben werden kann.

Pflanzenschutz im Biogarten

Unsere Gartengewächse, seien es nun Gemüse, Blumen oder Obstgehölze, sind als hochgezüchtete Kulturpflanzen empfindlicher als Wildpflanzen. Deshalb müssen sie, auch im biologischen Anbau, vor Schädlingen und Krankheiten geschützt werden.

Schwebfliege (© F. Hecker)

Durch Mischkultur, gute Pflege der Pflanzen und Anwendung von Mitteln, die die Widerstandskraft und das Wachstum der Pflanzen fördern, haben viele Schädlinge und Krankheiten kaum eine Chance. Besonders stark duftende Kräuter schaffen einen gesunden Garten.

Nützlinge werden gefördert durch: Anbau von Blumen und Kräutern zwischen Gemüse und Obst (Schwebfliegen, Florfliegen, Bienen, Hummeln), Anbringen von Nisthölzern oder zusammengebundenen hohlen Halmen, Aufhängen von Hummel- und Vogelnistkästen, Aufhängen von mit Stroh gefüllten Blumentöpfen in Bäumen (Ohrwürmer), Versorgen des Bodens mit reichlich Kompost.

Spritzmittel aus Kräutern

Spritzmittel aus Kräutern

Wenn das natürliche Gleichgewicht gestört ist, oft durch extreme Witterungsbedingungen, können sich auch im Biogarten Krankheiten und Schädlinge ausbreiten. Hier helfen Brühen, Tees, Auszüge und Jauchen, die man leicht aus Kräutern herstellen kann.

Die Inhaltsstoffe der Kräuter wirken auf verschiedene Weise auf Krankheitserreger und Schädlinge. Beim Ackerschachtelhalm ist es vor allem der hohe Gehalt an Kieselsäure, der von den Pflanzen aufgenommen wird und das Zellgewebe festigt und härtet. Pilzsporen können nun nicht mehr so leicht in das Blatt eindringen, und Schädlinge müssen mehr Mühe aufwenden, das feste Pflanzengewebe zu fressen. Sie suchen sich deshalb schon bald nach den ersten Probebissen andere Wirtspflanzen aus.

Die Jauche

Zur Bereitung einer Jauche werden die Pflanzen immer in kaltes Wasser eingeweicht (Faustregel: 1 kg frisches oder 150 g getrocknetes Pflanzenmaterial) und 2-3 Wochen stehen gelassen, wobei gelegentlich umgerührt wird.

Die Brühe

Im Gegensatz zur Jauche wird die Brühe immer durch Abkochen hergestellt. Um die Wirkstoffe besser auszunutzen, ist es empfehlenswert, die Pflanzen zu zerkleinern und gegebenenfalls vorher einzuweichen, was jedoch bei den jeweiligen Einzelrezepten angegeben wird. Je nach Pflanzenart und Verwendungszweck ist auch die Kochdauer verschieden, doch dürften 20-30 Minuten in den meisten Fällen ausreichen. Anschließend lässt man die Brühe abkühlen, wobei der Topf stets bedeckt sein soll. Danach wird abgesiebt, und die Brühe ist gebrauchsfertig. Die herausgenommenen Kräuterreste werden als Mulchmaterial verwendet.

Der Tee

Da verschiedene Inhaltsstoffe der Kräuter durch langes Kochen zerstört werden oder sich verflüchtigen, andererseits aber durch einen Kaltwasserauszug nicht optimal herausgelöst werden, ist die Zubereitung eines Tees für manche Kräuter eine gute Lösung. Hierbei werden die Kräuter zerkleinert und mit kochendem Wasser übergossen. Man lässt den Tee einige Zeit zugedeckt ziehen und abkühlen und siebt dann ab.

Der Kaltwasserauszug