9,99 €

Mehr erfahren.

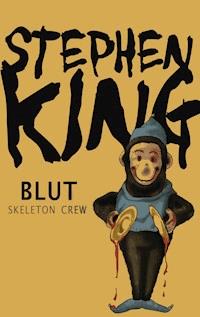

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Sammelband mit über 700 Seiten unheimlichem Lesevergnügen

Stephen Kings Erzählband vereint 19 Short Storys und die Horrornovelle »Der Nebel«, die Vorlage für den gleichnamigen Kinofilm von Frank Darabont

(Die Verurteilten, The Green Mile). So unterschiedlich die Geschichten in diesem Band auf den ersten Blick erscheinen – sie alle demonstrieren, wie Stephen King es schafft, mit verborgenen menschlichen Ängsten zu spielen.

Blut versammelt die drei Einzelbände

Im Morgengrauen, Der Gesang der Toten und

Der Fornit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1080

Sammlungen

Ähnliche

DAS BUCH

Stephen Kings Kurzgeschichtensammlung Blut – »Skeleton Crew« vereint die bisherigen Einzelbände Im Morgengrauen, Der Gesang der Toten und Der Fornit. Der Band steht zwar unter einem einzelnen Motto – »Liebst du?« –, die enthaltenen 22 Erzählungen sind aber von ganz unterschiedlicher Thematik. King demonstriert hier seine beeindruckende Fähigkeit, die unterschiedlichsten Genres zu verknüpfen. Beispielsweise stellt er in »Der Dünenplanet« eine überraschende Beziehung zwischen Horror und Science-Fiction her. Bemerkenswert ist Blut – »Skeleton Crew« vor allem wegen Geschichten wie »Der Nebel« – ein Kurzroman, der zu Kings besten Arbeiten gehört –, »Mrs. Todds Abkürzung«, »Der Hochzeitsempfang«, »Omi«, »Der Textcomputer der Götter«, »Das Floß«, »Nona« und »Paranoid: Ein Gesang«. Diese Erzählungen markieren einen der Höhepunkte im literarischen Schaffen Stephen Kings. Sie zeigen eindrucksvoll, dass seine Kurzgeschichten ebenbürtig neben den großen Romanerfolgen stehen. Es sind keine Nebenprodukte, sondern eigenständige literarische Werke.

DER AUTOR

Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. 2003 bekam er den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt er den PEN America Literary Service Award für sein Wirken, gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen.

Für Arthur und Joyce Green

Inhaltsverzeichnis

I’m your boogie man that’s what I am and I’m here to do whatever I can …

K. C. AND THE SUNSHINE BAND

Liebst du?

Vorwort

Warten Sie – nur ein paar Minuten. Ich möchte mit Ihnen reden … und dann werde ich Sie küssen. Warten Sie …

1

Hier sind ein paar Kurzgeschichten, wenn Sie sie wollen. Sie umfassen einen langen Zeitraum meines Lebens. Die älteste, »Das Bildnis des Sensenmanns«, wurde geschrieben, als ich achtzehn war, im Sommer bevor ich aufs College ging. Der Einfall kam mir übrigens, als ich mich im Garten unseres Hauses in West Durham, Maine, aufhielt und mit meinem Bruder Basketball spielte, und als ich sie wieder las, sehnte ich mich etwas wehmütig nach diesen alten Zeiten zurück. Die neueste, »Die Ballade von der flexiblen Kugel«, wurde im November 1983 vollendet. Das ergibt eine Zeitspanne von siebzehn Jahren, was nicht viel ist, würde ich sagen, wenn man sie mit den langen und fruchtbaren Laufbahnen so unterschiedlicher Schriftsteller wie Graham Greene, Somerset Maugham, Mark Twain und Eudora Welty vergleicht, aber Stephen Crane hatte weniger Zeit und die Geschichte umfasst etwa dieselbe Zeitspanne wie H.P. Lovecrafts Laufbahn.

Ein Freund von mir hat mich vor einem oder zwei Jahren gefragt, warum ich mir immer noch die Mühe mache. Meine Romane, erklärte er mir, bringen eine Menge Geld, wogegen die Kurzgeschichten tatsächlich Verlustgeschäfte sind.

»Wie kommst du darauf?«, fragte ich.

Er klopfte auf die aktuelle Ausgabe des Playboys, die die Diskussion ausgelöst hatte. Darin war eine Story von mir enthalten (»Textcomputer der Götter«, die Sie irgendwo in diesem Buch finden), die ich ihm mit berechtigtem Stolz gezeigt hatte.

»Das will ich dir sagen, wenn es dir nichts ausmacht, mir zu sagen, wie viel du dafür bekommen hast«, antwortete er.

»Es macht mir nichts aus«, sagte ich. »Ich habe zweitausend Dollar bekommen. Nicht gerade ein Pappenstiel, Wyatt.«

(Er heißt eigentlich nicht Wyatt, aber ich will ihn nicht in Verlegenheit bringen, wenn Sie das verstehen.)

»Nein, du hast keine zweitausend bekommen«, sagte Wyatt.

»Nicht? Hast du meine Kontoauszüge gesehen?«

»Nee. Aber ich weiß, du hast nur achtzehnhundert Dollar dafür bekommen, weil dein Agent zehn Prozent bekommt.«

»Stimmt genau«, sagte ich. »Die hat er auch verdient. Er hat mich im Playboy untergebracht. Ich wollte schon immer eine Story im Playboy haben. Dann waren es eben achtzehnhundert Piepen statt zweitausend, na und.«

»Nein, du hast 1710 Dollar bekommen.«

»Was?«

»Hast du mir nicht gesagt, dass dein Geschäftsführer fünf Prozent vom Nettoeinkommen erhält?«

»Ja, okay … achtzehnhundert minus neunzig Piepen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, 1710 Dollar ist nicht schlecht für …«

»Aber so viel war es auch nicht«, fuhr der Sadist fort. »In Wirklichkeit waren es kümmerliche 855 Dollar.«

»Was?«

»Willst du mir etwa weismachen, dass du nicht in der Steuerprogression von fünfzig Prozent bist, Steve-O?«

Ich schwieg. Er wusste, dass es so war.

»Und eigentlich waren es nur 769,50 Dollar, oder nicht?«, sagte er sanft.

Ich nickte widerwillig. Maine hat ein Einkommensteuergesetz, das von Einwohnern meiner Größenordnung verlangt, dass sie zehn Prozent ihrer Bundessteuer an den Staat zahlen. Zehn Prozent von 855 Dollar sind 85,50 Dollar.

»Wie lange hast du an der Geschichte geschrieben?«, beharrte Wyatt.

»Etwa eine Woche«, sagte ich unwillig. In Wirklichkeit waren es, einschließlich einiger Überarbeitungen, fast zwei, aber Wyatt würde ich das nicht sagen.

»Also hast du in dieser Woche 769,50 Dollar verdient«, sagte er. »Weißt du, wie viel ein Klempner in New York in einer Woche macht, Steve-O?«

»Nein«, sagte ich. Ich hasse Leute, die mich Steve-O nennen. »Und du auch nicht.«

»Aber natürlich«, sagte er. »Etwa 769,50 Dollar nach Abzug der Steuern. Soweit ich das sehen kann, war das ein Verlustgeschäft für dich.« Er lachte sich halb tot und fragte dann, ob ich noch ein Bier im Kühlschrank hätte. Ich sagte nein.

Ich werde Freund Wyatt ein Exemplar dieses Buches mit einem kurzen Begleitbrief schicken. In dem Begleitbrief wird stehen: Ich werde Dir nicht sagen, wie viel ich für dieses Buch bekommen habe, aber eines kann ich Dir sagen, Wyatt: Die Gesamtsumme, die ich für »Textcomputer für Götter« erhielt, liegt jetzt bei etwas über 23 000 Dollar, und dabei sind die 769,50 Dollar, wegen denen Du mich in meinem Haus am See ausgelacht hast, nicht einmal mitgerechnet. Diesen Brief werde ich mit Steve-O unterschreiben und ein PS hinzufügen: Eigentlich war noch Bier im Kühlschrank, aber das habe ich allein getrunken, nachdem du fort warst.

Das wird ihm zu denken geben.

2

Aber es geht nicht ums Geld. Ich gebe zu, ich habe mich über die 2000 Dollar für »Textcomputer der Götter« gefreut, aber ich habe mich ebenso über die 40 Dollar für »Das Bildnis des Sensenmanns« gefreut, als er in Startling Mystery Stories veröffentlicht wurde, und über die zwölf Belegexemplare, als »Hier seyen Tiger« in Ubris erschien, der Literaturzeitschrift der University of Maine (ich bin ein schlichtes Gemüt und habe stets angenommen, dass Ubris eine Slangschreibweise von Hubris war).

Ich meine, man ist froh über das Geld; wollen wir uns hier nicht völlig in Hirngespinsten verrennen (jedenfalls noch nicht). Als ich anfing, regelmäßig Kurzgeschichten in Herrenmagazinen wie Cavalier, Dude und Adam zu veröffentlichen, war ich fünfundzwanzig und meine Frau dreiundzwanzig. Wir hatten ein Kind, das zweite war unterwegs. Ich arbeitete fünfzig bis sechzig Stunden pro Woche in der Wäscherei und verdiente 1,75 Dollar pro Stunde. Budget ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für das, was wir hatten; es war mehr eine abgewandelte Version des Todesmarsches von Bataan.

Die Schecks für diese Geschichten (bei Erscheinen, nie bei Vertragsabschluss) schienen immer gerade rechtzeitig zu kommen, um Antibiotika für die Ohrenentzündung des Kindes zu kaufen oder das Telefon noch einmal für den Rekordzeitraum von einem Monat nicht abgestellt zu bekommen. Geld ist, sagen wir es ehrlich, sehr hilfreich und sehr nützlich. Wie Lily Cavanaugh in Der Talisman sagt (und die Zeile stammt von Peter Straub, nicht von mir): »Man kann nie zu dünn oder zu reich sein.« Wenn Sie das nicht glauben, waren Sie nie richtig dick oder richtig arm.

Wie auch immer, man macht es nicht des Geldes wegen, sonst wäre man ein Affe. Man denkt nicht an das Saldo, sonst wäre man ein Affe. Man denkt nicht an Stundenlohn, Monatslohn, Jahreslohn oder gar Gehalt auf Lebenszeit, sonst wäre man ein Affe. Letzten Endes macht man es nicht einmal aus Liebe, auch wenn es schön wäre, das zu glauben. Man macht es, weil es Selbstmord wäre, es nicht zu machen. Das ist hart, aber es gibt Ersatzhandlungen, von denen ich Wyatt nicht einmal erzählen könnte, weil er nicht der Typ dazu ist.

Nehmen wir »Textcomputer für Götter« als Beispiel. Das ist nicht die beste Geschichte, die ich je geschrieben habe; keine, die je einen Preis gewinnen wird. Aber auch nicht so schlecht. Irgendwie unterhaltend. Ich hatte einen Monat zuvor gerade meinen eigenen Textcomputer bekommen (einen großen Wang, und behalten Sie Ihre schlauen Kommentare für sich, was haben Sie gesagt?) und probierte immer noch aus, was ich damit machen konnte und was nicht. Besonders faszinierten mich die Tasten »Einfügen« und »Löschen«, die Durchstreichen und neu Schreiben praktisch unnötig machen.

Eines Tages habe ich mir ein gemeines Virus eingefangen. Verdammt, das kann jedem passieren. Alles, was nicht in mir festgenagelt war, kam am einen oder anderen Ende wieder raus, ungefähr mit Schallgeschwindigkeit. Am Abend ging es mir echt mies – Frösteln, Fieber, Gelenke voll gemahlenem Glas. Meine Bauchmuskulatur war größtenteils entzwei, der Rücken tat mir weh.

Diese Nacht verbrachte ich im Gästezimmer (das nur vier Laufschritte vom Bad entfernt ist) und schlief von neun bis gegen zwei Uhr morgens. Ich wachte auf und wusste, damit war die Nacht gelaufen. Ich blieb nur im Bett, weil mir zu schlecht zum Aufstehen war. Ich lag da und dachte über meinen Textcomputer und »Einfügen« und »Löschen« nach. Und ich dachte: »Wäre es nicht komisch, wenn ein Typ einen Satz schreiben würde, und wenn er »Löschen« drückt, verschwindet der Gegenstand dieses Satzes aus der Welt?« So fangen alle meine Geschichten an: »Wäre es nicht komisch, wenn…?« Und obwohl viele beängstigend sind, habe ich nie eine erzählt (im Gegensatz zu geschrieben), die nicht auch zumindest gelindes Gelächter ausgelöst hätte, welche Absicht ich letztlich auch damit verfolgt haben mochte.

Wie auch immer, ich machte mir Gedanken über »Löschen«, dachte mir aber nicht unbedingt eine Story aus, sondern sah Bilder im Kopf. Ich beobachtete diesen Typ (der für mich immer nur der Ich-Typ ist, bis die Story tatsächlich in Worte gefasst wird und er einen Namen bekommen muss), wie er Bilder löschte, die an den Wänden hingen, Stühle im Wohnzimmer, New York City und den Krieg. Dann stellte ich mir vor, wie er Sachen »einfügen« würde, die dann in die Welt kamen.

Dann dachte ich: »Jetzt gib ihm eine Frau, die durch und durch schlecht ist – er könnte sie vielleicht löschen – und jemand Guten, den er eventuell einfügen kann.« Dann schlief ich ein, und am nächsten Morgen ging es mir wieder einigermaßen gut. Das Virus verschwand, aber die Geschichte nicht. Ich habe sie geschrieben, und Sie werden feststellen, dass sie sich nicht gerade so entwickelt hat, wie man hier vermuten würde – aber das ist nie der Fall.

Ich muss Ihnen keine Zeichnung machen, oder? Man macht es nicht des Geldes wegen, man macht es, weil man sich dann nicht schlecht fühlt. Ein Mann oder eine Frau, die dem den Rücken kehren können, wären doch nur Affen, mehr nicht. Die Geschichte hat sich für mich bezahlt gemacht, weil ich wieder einschlafen konnte, obwohl ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich machte es an der Geschichte gut, indem ich sie konkret werden ließ, wie sie es wollte. Alles andere sind nur Nebenwirkungen.

3

Ich hoffe, lieber treuer Leser, dass Ihnen dieses Buch gefällt. Ich vermute, es wird Ihnen nicht so gut gefallen wie ein Roman, weil die meisten von Ihnen das Vergnügen einer Kurzgeschichte vergessen haben. Wenn man einen langen Roman liest, ist das in vieler Hinsicht, als hätte man eine lange und befriedigende Beziehung. Ich weiß noch, wie ich während den Dreharbeiten zu Creepshow zwischen Maine und Pittsburgh gependelt bin – meistens mit dem Auto, weil ich Angst vor dem Fliegen habe, dazu kamen der Streik der Fluglotsen und die Tatsache, dass Mr. Reagan die Streikenden anschließend entlassen hat (Reagan scheint es, ist nur dann ein überzeugter Anhänger von Gewerkschaften, wenn die betreffenden Gewerkschaften in Polen sind). Ich hatte eine Audioversion von Dornenvögel von Colleen McCullough auf acht Kassetten dabei, und über einen Zeitraum von fünf Wochen hinweg hatte ich nicht nur eine Beziehung zu diesem Roman; ich war mit ihm verheiratet (meine Lieblingsstelle war, als die böse alte Frau in rund sechzehn Stunden verweste und Maden bekam).

Eine Kurzgeschichte ist etwas ganz anderes – eine Kurzgeschichte ist wie ein rascher Kuss von einem Fremden in der Dunkelheit. Das ist selbstverständlich nicht dasselbe wie eine Beziehung oder eine Ehe, aber Küsse können süß sein, und gerade ihre Kürze macht ihren Reiz aus.

Im Laufe der Jahre ist es nicht leichter für mich geworden, Kurzgeschichten zu schreiben; es wird immer schwerer. Zunächst einmal habe ich weniger Zeit, sie zu schreiben. Zum anderen neigen sie dazu, sich aufzublähen (mit dem Aufblähen habe ich echt meine Schwierigkeiten – ich schreibe, wie eine dicke Frau Diät macht). Und es fällt mir schwerer, die Worte für diese Geschichten zu finden – allzu häufig schweben die Ich-Typen einfach davon.

Ich glaube aber, ich muss es weiter versuchen. Es ist besser, zu küssen und danach ein paar ins Gesicht geschlagen zu bekommen, als es ganz aufzugeben.

4

Nun gut; das war es nun von meiner Seite aus. Darf ich noch ein paar Leuten Dank sagen (Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Sie wollen)?

Dank gebührt Bill Thompson, der dieses Buch ins Rollen gebracht hat. Er und ich haben Nachtschicht zusammengestellt, meine erste Kurzgeschichtensammlung, und es war seine Idee, diese zu machen. Er ist seitdem zu Arbor House gewechselt, aber ich habe ihn dort so gern wie überall sonst. Wenn es noch einen Gentleman im Gentleman-Gewerbe des Büchermachens gibt, dann ist er es. Gott segne dein irisches Herz, Bill.

Dank gebührt Phyllis Grann bei Putnam, die seine Stelle übernommen hat.

Dank gebührt Kirby McCauley, meinem Agenten, ebenfalls Ire, der die meisten dieser Geschichten verkauft und die längste, »Der Nebel«, mit dem Flaschenzug aus mir herausgezogen hat.

Das hört sich allmählich an wie eine Dankesrede bei der Oscarverleihung, aber das ist mir egal.

Dank gebührt auch den Zeitschriftenredakteuren – Kathy Sagan bei Redbook, Alice Turner beim Playboy, Nye Wilden bei Cavalier, den Leuten von Yankee, Ed Ferman – mein Mann! – bei Fantasy & Science Fiction.

Ich schulde fast allen Dank, und ich könnte sie alle hier aufzählen, aber ich will Sie nicht weiter langweilen. Der größte Dank gebührt wie immer Ihnen, mein lieber Dauerleser – weil letztlich alles an Ihnen liegt. Ohne Sie wäre es ein geschlossener Kreis. Wenn es eine dieser Geschichten fertigbringt, wenn sie Sie fortnimmt, durch eine langweilige Mittagspause bringt, einen Flug oder durch die Stunde nachsitzen im Karzer wegen Krampenschießen, dann ist das mein größtes Glück.

Okay – die Werbepause ist vorbei. Nehmen Sie meinen Arm. Halten Sie sich gut fest. Wir werden eine Reihe dunkler Orte besuchen, aber ich glaube, ich kenne den Weg. Lassen Sie nur meinen Arm nicht los. Und wenn ich Sie im Dunkeln küsse, ist das nicht weiter schlimm. Ich mache es nur, weil ich Sie liebe.

Und jetzt hören Sie zu:

15. April 1984 Bangor, Maine

Der Nebel

1. Der Sturm bricht los

Folgendes geschah: An jenem Abend, als die größte Hitzewelle in der Geschichte des nördlichen Neuenglands endlich abflaute – am Abend des 19. Julis –, wurde die gesamte westliche Region von Maine von den heftigsten Gewitterstürmen heimgesucht, die ich je erlebt habe.

Wir wohnten am Long Lake, und wir sahen den ersten Sturm kurz vor Einbruch der Dämmerung über den See direkt auf uns zukommen. Noch eine Stunde zuvor war es völlig windstill gewesen. Die amerikanische Flagge, die mein Vater 1936 auf unser Bootshaus gesetzt hatte, hing schlaff an ihrem Mast. Nicht einmal ihr Saum bewegte sich. Die Hitze war etwas Greifbares, und schien so stehend wie trübes Brackwasser zu sein. Am Nachmittag hatten wir drei im See gebadet, aber das Wasser brachte keine Erfrischung, außer man schwamm weit hinaus. Weder Steffy noch ich wollten weit hinausschwimmen, weil Billy es nicht konnte. Billy ist fünf.

Um halb sechs nahmen wir auf der Terrasse, die auf den See hinausgeht, ein kaltes Abendessen ein, knabberten lustlos an Schinkensandwiches und stocherten im Kartoffelsalat herum. Niemand schien etwas anderes zu wollen als Pepsi, die wir in einem Metalleimer voller Eiswürfel kühlten.

Nach dem Abendessen ging Billy wieder nach draußen, um ein Weilchen auf seinem Klettergerüst zu spielen. Steff und ich saßen da, ohne viel zu reden, rauchten und blickten über den glatten Seespiegel hinüber nach Harrison auf der anderen Seite des Sees. Einige Motorboote fuhren hin und her. Die immergrünen Bäume sahen staubig aus und wirkten erschlafft. Im Westen bauten sich langsam massive purpurne Gewitterwolken auf, formierten sich wie eine Armee. Blitze zuckten auf. Nebenan war Brent Nortons Radio auf jene Rundfunkstation eingestellt, die vom Gipfel des Mount Washington klassische Musik sendet, und bei jedem Blitz gab es laute Störgeräusche von sich. Norton war ein Rechtsanwalt aus New Jersey, der hier am Long Lake nur ein Sommerhaus ohne Ofen oder Isolierung hatte. Vor zwei Jahren hatten wir einen Grenzstreit gehabt, der schließlich vom Bezirksgericht entschieden wurde. Ich gewann. Norton behauptete, ich hätte nur gewonnen, weil er kein Ortsansässiger wäre. Wir hegten füreinander keinerlei Sympathie.

Steff seufzte und fächerte sich die Brüste mit dem Rand ihres Bikinioberteils. Ich bezweifelte, dass es ihr viel Kühlung verschaffte, aber es verbesserte ganz erheblich den Einblick.

»Ich will dich nicht beunruhigen«, sagte ich. »Aber ich glaube, dass ein gewaltiger Sturm im Anzug ist.«

Sie sah mich zweifelnd an. »Gewitterwolken hatten wir auch gestern und vorgestern Abend schon, David. Sie haben sich rasch wieder aufgelöst.«

»Heute werden sie sich nicht auflösen.«

»Nein?«

»Wenn es sehr schlimm wird, werden wir nach unten gehen.«

»Wie schlimm kann es denn werden?«

Mein Vater war der Erste gewesen, der sich auf dieser Seite des Sees ein Haus gebaut hatte, das man das ganze Jahr über bewohnen konnte. Als er noch ein halbes Kind gewesen war, hatten er und seine Brüder an der Stelle, wo das jetzige Haus stand, ein Sommerhäuschen gebaut, und im Jahre 1938 hatte ein Sommersturm es trotz seiner Steinmauern völlig zerstört. Nur das Bootshaus war stehen geblieben. Ein Jahr später hatte er mit dem Bau des großen Hauses begonnen. Es sind die Bäume, die bei heftigem Sturm den größten Schaden anrichten. Sie werden alt, und der Wind knickt sie um. Das ist die Methode von Mutter Natur, von Zeit zu Zeit einen gehörigen Hausputz zu machen.

»Das weiß ich auch nicht«, sagte ich wahrheitsgemäß. Ich kannte den großen Sturm von 38 auch nur vom Hörensagen. »Aber der Wind kann über den See gebraust kommen wie ein Expresszug.«

Kurz danach kam Billy zurück und beklagte sich, dass das Klettern keinen Spaß mache, weil er völlig verschwitzt sei. Ich strich ihm übers Haar und gab ihm noch eine Pepsi. Zusätzliche Arbeit für den Zahnarzt.

Die Gewitterwolken kamen jetzt näher und verdrängten den blauen Himmel. Kein Zweifel, dass sich ein Sturm ankündigte. Norton hatte sein Radio abgestellt. Billy saß zwischen seiner Mutter und mir und beobachtete fasziniert den Himmel. Donner grollte, rollte langsam über den See und hallte wieder zurück. Die Wolken griffen ineinander, verflochten sich, strebten wieder auseinander, schwarz, purpur, dann geädert, dann wieder schwarz. Allmählich überquerten sie den See, und ich sah, dass sie ein feines Regennetz unter sich ausbreiteten. Es war noch ein ganzes Stück entfernt. Der Regen fiel vermutlich auf Bolster’s Mills oder vielleicht auch erst auf Norway.

Die Luft geriet in Bewegung, zuerst nur stoßweise, sodass die Flagge sich abwechselnd blähte und dann wieder schlaff herabhing. Sie frischte auf, trocknete den Schweiß auf unseren Körpern und schien ihn anschließend zu gefrieren.

Da sah ich den Silberschleier über den See wirbeln. Er verhüllte Harrison in Sekundenschnelle und kam direkt auf uns zu. Alle Motorboote waren von der Bildfläche verschwunden.

Billy stand von seinem Stuhl auf – eine Miniaturausgabe unserer Regisseurstühle, mit seinem Namen auf der Lehne. »Daddy! Schau mal!«

»Gehen wir ins Haus«, sagte ich, stand auf und legte den Arm um seine Schultern.

»Siehst du es? Dad, was ist das?«

»Eine Wasserhose. Gehen wir rein.«

Steff warf einen raschen bestürzten Blick auf mein Gesicht und sagte dann: »Komm, Billy. Tu, was dein Vater sagt.«

Wir gingen durch die Glasschiebetür ins Wohnzimmer. Ich schloss die Tür und warf bei dieser Gelegenheit noch einen Blick nach draußen. Der Silberschleier hatte den See zu drei Vierteln überquert. Er glich jetzt einer riesigen, mit rasender Geschwindigkeit herumwirbelnden Teetasse zwischen dem tiefhängenden, schwarzen Himmel und der Wasseroberfläche, die bleifarben war, mit weißen Chromstreifen. Der See sah gespenstisch aus wie ein Ozean, mit seinen hohen Wellen, die bedrohlich heranrollten und Gischt an den Kais und Wellenbrechern aufschäumen ließen. Weit draußen auf dem See warfen riesige Schaumkronen ihre Köpfe hin und her.

Der Anblick der Wasserhose war hypnotisch. Sie hatte uns fast erreicht, als ein Blitz so grell zuckte, dass noch dreißig Sekunden später alles im Negativ vor meinen Augen brannte. Das Telefon gab ein bestürztes Kling von sich; ich drehte mich um und sah meine Frau und meinen Sohn direkt vor dem großen Verandafenster stehen, das uns ein großartiges Panorama des Sees in nordwestlicher Richtung bietet.

Ich hatte eine jener schrecklichen Visionen, die vermutlich ausschließlich Ehemännern und Vätern vorbehalten sind – das Fenster zerbirst mit einem tiefen, harten Klirren und bohrt seine zackigen Glaspfeile in den nackten Bauch meiner Frau, in Gesicht und Hals meines Jungen. Die Schrecken der Inquisition sind eine Kleinigkeit, verglichen mit den Horrorszenen, die wir im Geiste vor uns sehen, wenn wir geliebte Menschen in Gefahr glauben.

Ich packte beide ziemlich unsanft und riss sie zurück. »Was, zum Teufel, macht ihr da? Macht, dass ihr hier wegkommt!«

Steff warf mir einen bestürzten Blick zu. Billy sah mich an wie jemand, der gerade aus tiefem Traum gerissen worden ist. Ich führte sie in die Küche und machte Licht. Das Telefon gab wieder ein Klingelingeling von sich.

Dann kam der Wind. Es war, als hätte das Haus vom Boden abgehoben wie eine 747. Der Wind war ein hohes, atemloses Pfeifen, dann wieder ein dröhnender Bass, der Sekunden später in ein keuchendes Kreischen überging.

»Geht nach unten«, befahl ich Steff, und jetzt musste ich brüllen, um mich verständlich zu machen. Direkt über dem Haus trommelte der Donner mit riesigen Stöcken, und Billy klammerte sich an mein Bein.

»Du auch!«, schrie Steff zurück.

Ich nickte und machte scheuchende Bewegungen. Billy musste ich von meinem Bein regelrecht losreißen. »Geh mit deiner Mutter. Ich will noch ein paar Kerzen holen, falls das Licht ausgeht.«

Er ging mit ihr, und ich begann Schränke aufzureißen. Kerzen sind etwas Komisches, wissen Sie. Man legt sie jeden Frühling bereit, weil man weiß, dass ein Sommersturm die Stromversorgung lahmlegen kann. Und wenn es dann soweit ist, sind sie unauffindbar.

Ich wühlte nun schon den vierten Schrank durch. Dabei stieß ich auf die paar Gramm Gras, die Steff und ich vier Jahre zuvor gekauft, aber kaum je geraucht hatten; ich stieß auf Billys ausziehbares Gebiss, das aus einem Scherzartikelladen in Auburn stammte; auf Stapel von Fotos, die Steffy immer in unser Album einzukleben vergaß. Ich schaute unter einem Katalog von Sears und hinter einer Kewpie-Puppe aus Taiwan nach, die ich beim Jahrmarkt in Fryeburg gewonnen hatte, als ich mit Tennisbällen nach Milchflaschen aus Holz warf.

Ich fand die Kerzen hinter der Kewpie-Puppe mit den toten Glasaugen. Sie waren noch in Zellophan verpackt. Als ich sie in die Hand nahm, gingen die Lampen aus, und die einzige Elektrizität war die am Himmel. Das Esszimmer wurde von einer Serie weißer und purpurner Blitze in grelles Licht getaucht. Ich hörte, dass Billy unten in Tränen ausbrach, und dass Steff leise und beruhigend auf ihn einsprach.

Ich musste noch einen Blick auf den Sturm werfen.

Die Wasserhose war entweder an uns vorbeigezogen, oder am Ufer zusammengebrochen, aber ich konnte immer noch keine zwanzig Meter auf den See hinaus sehen. Das Wasser war in wildem Aufruhr. Ein Dock – möglicherweise das von Jassers – wurde vorbeigetrieben, wobei seine Hauptträger abwechselnd in den Himmel ragten und im schäumenden Wasser versanken.

Ich ging nach unten. Billy rannte auf mich zu und umklammerte meine Beine. Ich hob ihn hoch und drückte ihn fest an mich. Dann zündete ich die Kerzen an. Wir saßen im Gästezimmer, das durch einen Gang von meinem kleinen Atelier getrennt ist, blickten einander beim flackernden gelben Kerzenschein ins Gesicht und lauschten, wie der Sturm brüllte und an unserem Haus zerrte. Etwa zwanzig Minuten später hörten wir ein gewaltiges Krachen, und eine der Fichten stürzte zu Boden. Dann herrschte Stille.

»Ist es vorbei?«, fragte Steff.

»Vielleicht«, sagte ich. »Vielleicht auch nur vorübergehend.«

Wir gingen nach oben, jeder mit einer Kerze, wie Mönche auf dem Weg zur Vesper. Billy trug seine stolz und behutsam. Eine Kerze zu tragen, das Feuer zu tragen, war etwas Besonderes für ihn. Es half ihm, seine Angst zu vergessen.

Es war zu dunkel, das Ausmaß des Schadens ums Haus herum zu sehen. Billys Schlafenszeit war überschritten, aber keinem kam es in den Sinn, ihn ins Bett zu bringen. Wir saßen im Wohnzimmer, lauschten dem Wind und betrachteten die Blitze.

Etwa eine Stunde später kam wieder Wind auf. Drei Wochen lang hatten wir Temperaturen über dreißig Grad gehabt, und an sechs dieser einundzwanzig Tage hatte der nationale Wetterdienst am Jetport von Portland sogar Temperaturen über vierzig Grad gemeldet. Komisches Wetter! Zusammen mit dem strengen Winter, der hinter uns lag, und mit dem späten Frühling hatte das schon dazu geführt, dass manche Leute wieder diesen alten Blödsinn über die Langzeitwirkung der Atombombentests der 50er Jahre hervorkramten. Und natürlich auch wieder das Ende der Welt prophezeiten. Den ältesten Unsinn überhaupt.

Die zweite Bö war nicht so stark, aber wir hörten das Krachen mehrerer Bäume, die vom ersten Angriff schon geschwächt gewesen waren. Als der Wind gerade wieder schwächer wurde, fiel ein Baum dröhnend auf das Dach – wie eine Faust, die auf einen Sargdeckel schlägt. Billy sprang auf und schaute ängstlich nach oben.

»Es hält, Liebling«, beruhigte ich ihn.

Billy lächelte nervös.

Gegen zehn kam die letzte Bö. Sie war schlimm. Der Wind heulte fast so laut wie beim ersten Mal, und die Blitze zuckten auf allen Seiten ums Haus. Noch mehr Bäume wurden geknickt. Am Wasser ertönte ein ohrenbetäubendes Krachen. Steff stieß einen leisen Schrei aus. Billy war auf ihrem Schoß eingeschlafen.

»David, was war das?«

»Das Bootshaus, nehme ich an.«

»Oh! O Gott!«

»Steffy, wir sollten wieder nach unten gehen.« Ich nahm Billy auf den Arm und stand mit ihm auf. Steffs Augen waren groß und verängstigt.

»David, werden wir die Sache heil überstehen?«

»Ja.«

»Wirklich?«

»Ja.«

Wir gingen nach unten. Zehn Minuten später hörten wir von oben lautes Klirren – das Verandafenster. Demnach war meine Vision von vorhin doch nicht so verrückt gewesen. Steff, die gedöst hatte, schreckte mit einem Schrei hoch, und Billy bewegte sich unruhig im Gästebett.

»Es wird hereinregnen«, sagte sie. »Der Regen wird die Möbel ruinieren.«

»Und wenn schon. Sie sind versichert.«

»Das macht es auch nicht besser«, sagte sie mit aufgeregter, zänkischer Stimme. »Die Kommode deiner Mutter … unser neues Sofa … der Farbfernseher …«

»Schscht«, sagte ich. »Geh schlafen.«

»Ich kann nicht«, sagte sie, aber fünf Minuten später schlief sie doch.

Ich blieb noch eine halbe Stunde mit einer brennenden Kerze als Gesellschaft wach und lauschte dem Murmeln und Grollen des Donners draußen. Ich hatte das Gefühl, als würden viele Bewohner der Ortschaften am See am nächsten Morgen ihre Versicherungsvertreter anrufen, viele Motorsägen brummen, wenn Hausbesitzer die Bäume zersägten, die auf ihre Dächer gefallen waren und ihre Fenster zerschmettert hatten, und viele orangefarbene Lastwagen der Elektrizitätswerke auf den Straßen unterwegs sein.

Der Sturm ließ nach, es gab keine Anzeichen für eine neue Bö. Ich ging nach oben, ließ Steff und Billy auf dem Bett liegen und warf einen Blick ins Wohnzimmer. Die Schiebetür aus Glas hatte standgehalten. Aber wo das Verandafenster gewesen war, gähnte jetzt ein ausgezacktes Loch, das teilweise mit Birkenblättern gefüllt war. Es war die Spitze des alten Baumes, der, solange ich mich erinnern konnte, neben dem Kellereingang gestanden hatte. Während ich seine Spitze betrachtete, die jetzt unserem Wohnzimmer einen Besuch abstattete, verstand ich, was Steff gemeint hatte, als sie sagte, die Versicherung würde auch nichts besser machen. Ich hatte diesen Baum geliebt. Er war ein stolzer Veteran vieler Winter gewesen, der einzige Baum auf der Seeseite des Hauses, der von meiner Kreissäge verschont worden war. Große Glasstücke auf dem Teppich reflektierten meine Kerzenflamme hundertfach. Ich durfte nicht vergessen, Steff und Billy zu warnen. Sie mussten hier oben Schuhe anziehen. Beide liefen morgens gern barfuß herum.

Ich ging wieder nach unten. Wir schliefen zu dritt im Gästebett, Billy zwischen Steff und mir. Im Traum sah ich Gott durch Harrison auf der anderen Seite des Sees gehen, einen Gott, der so riesig war, dass Er von der Taille aufwärts in einem klaren blauen Himmel verschwand. Im Traum hörte ich das Splittern und Krachen von Bäumen, die unter Seinen Schritten wie Grashalme umknickten. Er umkreiste den See und kam auf die Bridgton-Seite zu, Er kam auf uns zu, und alle Häuser und Sommerhäuschen gingen blitzartig in purpur-weißen Flammen auf, und bald verhüllte der Rauch alles. Der Rauch verhüllte alles – wie Nebel.

2. Nach dem Sturm. Norton. Eine Fahrt in die Stadt

»Herrje!«, rief Billy.

Er stand am Zaun, der unser Anwesen von Nortons trennt und blickte auf unsere Auffahrt, die eine Viertelmeile lang ist und auf einen Feldweg führt, der seinerseits nach einer Dreiviertelmeile in eine zweispurige Asphaltstraße namens Kansas Road einmündet. Auf der Kansas Road kann man überall hinkommen, jedenfalls bei Bridgton.

Ich sah, was Billy betrachtete, und mir blieb fast das Herz stehen.

»Geh nicht näher ran, Freundchen.«

Billy erhob keine Einwände.

Der Morgen war hell und klar wie ein Glockenton. Der Himmel, der während der Hitzewelle dunstig gewesen war, hatte wieder eine frische tiefblaue Farbe angenommen, die fast herbstlich anmutete. Es ging eine leichte Brise, die fröhliche Sonnenflecken über die Auffahrt tanzen ließ. Nicht weit von Billys Standort entfernt war ein anhaltendes Zischen zu hören, und im Gras lag etwas, was man auf den ersten Blick für ein zuckendes Schlangenbündel halten konnte. Die zu unserem Haus führenden Stromleitungen waren etwa sechs Meter davon entfernt heruntergefallen und lagen in einem unordentlichen Knäuel auf einem verbrannten Grasstreifen. Sie bewegten sich träge und zischten. Wenn die Bäume und das Gras vom wolkenbruchartigen Regen nicht so durchtränkt gewesen wären, hätte das Haus in Flammen aufgehen können. So aber gab es nur diesen schwarzen Streifen, da wo die Leitungen direkten Bodenkontakt gehabt hatten.

»Könnte das einen Menschen töten, Daddy?«

»Ja, das könnte es.«

»Was machen wir jetzt damit?«

»Nichts. Wir müssen auf die Männer vom E-Werk warten.«

»Wann werden sie kommen?«

»Das weiß ich nicht.« Fünfjährige können einem richtig Löcher in den Bauch fragen. »Ich kann mir vorstellen, dass sie heute Morgen schwer beschäftigt sind. Willst du mit mir einen Spaziergang bis zum Ende der Auffahrt machen?«

Er machte einige Schritte auf mich zu, blieb stehen und sah ängstlich auf die Leitungen. Eine davon machte gerade einen kleinen Buckel und drehte sich etwas, so als wollte sie uns zuwinken.

»Daddy, kann Lektrizität durch den Boden schießen?«

Eine gute Frage. »Ja, aber mach dir keine Sorgen. Elektrizität braucht den Boden, nicht dich, Billy. Dir kann nichts passieren, solange du von den Leitungen wegbleibst.«

»Braucht den Boden«, murmelte er, und dann kam er zu mir, und wir gingen Hand in Hand die Auffahrt entlang.

Es war schlimmer, als ich mir vorgestellt hatte. An vier verschiedenen Stellen versperrten umgestürzte Bäume die Auffahrt – ein kleiner, zwei mittelgroße und ein alter Riese von gut und gern ein Meter fünfzig Durchmesser, der mit Moos bedeckt war, so als trüge er ein schimmeliges Korsett.

Äste, manche ihrer Blätter halb beraubt, lagen überall in großer Zahl herum. Während Billy und ich in Richtung Feldweg schlenderten, warfen wir die kleineren Äste rechts und links ins Gehölz. Das erinnerte mich an einen Sommertag vor nunmehr etwa fünfundzwanzig Jahren; ich konnte damals nicht viel älter gewesen sein als Billy heute. Alle meine Onkel waren hergekommen, und sie hatten den ganzen Tag mit Äxten und Beilen und Stangen in den Wäldern verbracht und das Unterholz gelichtet. Am Spätnachmittag hatten sich alle um den riesigen Picknicktisch meiner Eltern versammelt, und es hatte große Mengen Hotdogs, Hamburger und Kartoffelsalat gegeben. Das ’Gansett-Bier war in Strömen geflossen, und mein Onkel Reuben hatte einen Kopfsprung in den See gemacht, mit seinen Kleidern, sogar mit den Sonntagsschuhen. Damals hatte es in diesen Wäldern noch Rotwild gegeben.

»Daddy, kann ich zum See runtergehen?«

Er hatte keine Lust mehr, Äste beiseitezuräumen, und wenn ein kleiner Junge etwas satt hat, ist es das Beste, ihn etwas anderes tun zu lassen. »Na klar.«

Wir kehrten zusammen zum Haus zurück, und dann bog Billy nach rechts ab, wobei er einen weiten Bogen um die Stromleitungen machte. Ich ging nach links, in die Garage, um meine McCullough zu holen. Ich hatte richtig vermutet – seeauf- und seeabwärts hörte ich schon das unangenehme Kreischen der Sägen.

Ich füllte den Tank, zog mein Hemd aus und wollte mich gerade wieder zur Auffahrt begeben, als Steff aus dem Haus trat. Sie betrachtete nervös die umgestürzten Bäume, die unsere Auffahrt blockierten.

»Wie schlimm ist es?«

»Ich kann sie zersägen. Wie schlimm ist es im Haus?«

»Na ja, ich hab die Glasscherben weggeräumt, aber du wirst irgendwas mit dem Baum machen müssen, David. Wir können keinen Baum im Wohnzimmer gebrauchen.«

»Nein«, stimmte ich zu. »Wohl nicht.«

Wir betrachteten einander in der Morgensonne und mussten lachen. Ich legte die McCullough beiseite, küsste sie und drückte ihre Pobacken.

»Nicht«, murmelte sie. »Billy ist …«

Da kam er um die Ecke gesaust. »Dad! Daddy! Du müsstest sehen …«

Steffy sah die Stromleitungen und schrie, er solle aufpassen. Billy, der ein gutes Stück davon entfernt gewesen war, blieb stehen und starrte seine Mutter an, als wäre sie verrückt geworden.

»Alles klar, Mama«, sagte er in dem milden Ton, den man gegenüber sehr alten und senilen Personen anzuwenden pflegt. Er ging auf uns zu und demonstrierte uns, dass er überhaupt keine Angst hatte. Steff begann in meinen Armen zu zittern.

»Schon gut«, flüsterte ich ihr ins Ohr. »Er weiß Bescheid.«

»Ja, aber Leute werden getötet«, sagte sie. »Im Fernsehen wird die ganze Zeit vor Leitungen gewarnt, die unter Strom stehen. Billy, ich möchte, dass du sofort ins Haus gehst!«

»Ach, Mama, bitte nicht! Ich möchte Dad das Bootshaus zeigen!« Er war fast glupschäugig vor Aufregung und Enttäuschung. Die apokalyptischen Sturmfolgen waren ganz nach seinem Geschmack, und er wollte sie mit anderen teilen.

»Du gehst sofort ins Haus! Diese Leitungen sind gefährlich und …«

»Daddy sagt, dass sie den Boden wollen, nicht mich …«

»Billy, widersprich mir nicht!«

»Ich komm es mir ansehen, Kumpel. Geh schon vor.« Ich spürte, wie Steff erstarrte. »Aber geh ums Haus rum.«

»Klar! Okay!«

Er stürzte an uns vorbei und rannte zwei Stufen auf einmal die Steintreppe hoch, die zur Westseite des Hauses führt. Er verschwand mit flatterndem Hemd und stieß ein lautes »O Mann!« aus, als er irgendwo weitere Verwüstungen entdeckte.

»Er weiß über die Leitungen Bescheid, Steffy.« Ich umfasste zärtlich ihre Schultern. »Er hat Angst vor ihnen. Das ist gut. Dadurch ist er in Sicherheit vor ihnen.«

Eine Träne lief ihr über die Wange. »David, ich habe Angst!«

»Nun komm schon! Es ist vorbei!«

»Wirklich? Der letzte Winter … und der späte Frühling … in der Stadt haben sie von einem schwarzen Frühling gesprochen … sie sagten, es hätte in dieser Gegend seit 1888 keinen mehr gegeben …«

Mit »sie« war zweifellos nur Mrs. Carmody gemeint, die in Bridgton ein Antiquitätengeschäft hatte, einen Trödelladen, in dem Steffy von Zeit zu Zeit gern herumstöberte. Billy liebte es, sie dorthin zu begleiten. In einem der düsteren, verstaubten Hinterzimmer spreizten ausgestopfte Eulen mit goldumringten Augen für immer ihre Flügel, während ihre Klauen ewig lackierte Holzstücke umklammerten; ein Trio ausgestopfter Waschbären stand um einen Bach herum, der aus einem langen Stück eines verstaubten Spiegels bestand; und ein mottenzerfressener Wolf, aus dessen Maul statt Speichel Sägemehl rann, stieß ein ewiges grausiges Knurren aus. Mrs. Carmody behauptete, ihr Vater hätte den Wolf an einem Septembernachmittag des Jahres 1901 geschossen, als dieser zum Trinken an den Stevens-Bach gekommen wäre.

Die Ausflüge in Mrs. Carmodys Trödelladen lohnten sich für meine Frau und meinen Sohn. Sie interessierte sich für farbiges Glas, er interessierte sich für den Tod in Form ausgestopfter Tiere. Aber ich war der Meinung, dass die alte Frau einen negativen Einfluss auf Steffs Verstand ausübte, der in jeder anderen Hinsicht ausgesprochen praktisch und nüchtern war. Sie hatte Steffs wunden Punkt entdeckt, eine Art geistiger Achillesferse. Steffy war allerdings nicht die Einzige in der Stadt, die von Mrs. Carmodys mittelalterlichen Warnungen und Volksheilmitteln (die immer im Namen Gottes verschrieben wurden) fasziniert war.

Abgestandenes Wasser konnte Quetschungen heilen, wenn ein Ehemann zu der Sorte gehörte, die nach drei Drinks allzu leicht handgreiflich wurde. Man konnte vorhersagen, wie der nächste Winter sein würde, indem man im Juni die Ringe an den Raupen zählte und im August den Umfang der Honigwaben maß. Und nun also, Gott beschütze und bewahre uns, DER SCHWARZE FRÜHLING VON 1888 (fügen Sie selbst so viel Ausrufungszeichen ein, wie Sie wollen). Ich hatte diese Geschichte auch gehört. Sie erfreut sich in dieser Gegend großer Beliebtheit – wenn der Frühling sehr kalt ist, wird das Eis auf den Seen schließlich so schwarz wie ein verfaulter Zahn. Es kommt selten vor, ist aber kaum ein Jahrhundertereignis. Wie gesagt, die Geschichte wird hier gern verbreitet, aber kaum jemand kann sie mit so viel Überzeugungskraft vortragen wie Mrs. Carmody.

»Wir hatten einen strengen Winter und einen späten Frühling«, sagte ich. »Und jetzt haben wir einen heißen Sommer. Und es hat einen Sturm gegeben, aber er ist vorbei. Du bist nicht du selbst, Stephanie.«

»Das war kein gewöhnlicher Sturm«, sagte sie mit heiserer Stimme.

»Nein«, sagte ich. »Darin stimme ich mit dir überein.«

Ich hatte die Geschichte vom Schwarzen Frühling von Bill Giosti gehört, dem GIOSTI’S MOBIL in Casco Village gehörte. Bill führte die Tankstelle zusammen mit seinen drei Säufer-Söhnen (gelegentlich halfen auch seine vier Säufer-Enkel – wenn sie zufällig einmal nicht damit beschäftigt waren, an ihren Schneemobilen und Dreckschleudern herumzubasteln). Bill war siebzig, sah aus wie achtzig und konnte, wenn er in Stimmung war, immer noch trinken wie ein Dreiundzwanzigjähriger. Billy und ich hatten unseren Scout Mitte Mai zum Volltanken hingebracht, einen Tag, nachdem ein überraschender Sturm der ganzen Gegend dreißig Zentimeter nassen, schweren Schnee beschert hatte, der das junge Gras und die Blumen unter sich begrub. Giosti hatte schon ziemlich tief ins Glas geschaut und uns begeistert die Geschichte vom Schwarzen Frühling erzählt, die er mit eigenem Garn ausschmückte. Aber hier schneit es manchmal noch im Mai; zwei Tage später ist es dann wieder vorbei. Das ist nichts Besonderes.

Steff betrachtete zweifelnd die heruntergefallenen Stromleitungen. »Wann werden die Leute vom E-Werk kommen?«

»Sobald sie können. Es wird nicht lange dauern. Mach dir wegen Billy keine Sorgen. Er ist ein aufgeweckter Junge. Er vergisst seine Kleider aufzuräumen, aber er wird bestimmt nicht auf Stromkabel treten. Er besitzt einen gesunden Selbsterhaltungstrieb.« Ich berührte ihren Mundwinkel, der gehorchte und sich zum Ansatz eines Lächelns krümmte. »Besser?«

»Bei dir sieht immer alles gleich besser aus«, sagte sie, und das gab mir ein gutes Gefühl.

Von der Seeseite des Hauses rief Billy, wir sollten herkommen und schauen.

»Komm mit«, sagte ich. »Sehen wir uns den Schaden an.«

Sie schnaubte verächtlich. »Wenn ich Schäden betrachten will, kann ich mich ins Wohnzimmer setzen.«

»Dann mach einen kleinen Jungen glücklich.«

Wir gingen Hand in Hand die Steintreppe hinab. Wir waren gerade auf dem ersten Absatz angelangt, als Billy aus der anderen Richtung angesaust kam und uns fast über den Haufen gerannt hätte.

»Sachte!«, sagte Steff und runzelte ein wenig die Stirn. Vielleicht sah sie im Geiste, wie er in dieses tödliche Leitungsnetz hineinraste anstatt in uns beide.

»Das müsst ihr sehen«, keuchte Billy. »Das Bootshaus ist total kaputt! Ein Dock liegt auf den Felsen … und Bäume in der Bootsbucht … Herrgott!«

»Billy Drayton!«, donnerte Steff.

»’tschuldige, Ma … aber du müsstest … o Mann!« Und schon war er wieder weg.

»Der Unheilsbote hat gesprochen und zieht von dannen«, sagte ich und Steff musste wieder kichern. »Hör zu, wenn ich diese Bäume über der Auffahrt durchgesägt habe, werd ich beim Zentralen E-Werk in der Portland Road vorbeifahren und Bescheid sagen, was bei uns los ist. Okay?«

»Okay«, sagte sie erleichtert. »Was glaubst du, wann du fahren kannst?«

Ohne den großen Baum – den mit dem schimmeligen Mooskorsett – hätte ich die Arbeit in einer Stunde geschafft. Aber mit diesem Schwergewicht würde ich kaum vor elf fertig sein.

»Dann mache ich hier für dich Mittagessen. Aber du musst nachher im Supermarkt einiges für mich einkaufen … wir haben fast keine Milch und Butter mehr. Außerdem … na ja, ich werde dir eine Liste machen.«

Kaum passiert eine Katastrophe, werden Frauen zu Hamstern! Ich umarmte sie und nickte. Wir setzten unseren Weg ums Haus fort. Auf den ersten Blick verstanden wir, warum Billy ein bisschen außer sich gewesen war.

»Ach Gott«, murmelte Steff mit schwacher Stimme.

Unser Standort war hoch genug, um das Ufer fast eine Viertelmeile weit überblicken zu können – das Anwesen der Bibbers links von uns, unser eigenes und Brent Nortons rechts.

Die riesige alte Tanne, die unsere Bootsbucht bewacht hatte, war auf halber Höhe abgeknickt. Was von ihr übrig war, sah aus wie ein roh zugespitzter Bleistift, und das Bauminnere wirkte glänzend weiß und wehrlos gegen die vom Alter und Wetter dunkel gewordene Rinde. Die obere Hälfte der Tanne – etwa dreißig Meter – lag in unserer schmalen Bootsbucht, teilweise unter Wasser. Ich dachte, dass wir großes Glück gehabt hatten, dass unser kleiner »Star Cruiser« nicht darunter begraben war. Er hatte eine Woche zuvor einen Motorschaden gehabt und wartete in der Werft von Naples geduldig darauf, repariert zu werden.

Auf der anderen Seite unseres kleinen Küstenstreifens lag ein anderer großer Baum auf dem Bootshaus, das mein Vater gebaut hatte – dem Bootshaus, das einst eine 18-Meter-Jacht beherbergt hatte, als das Vermögen der Familie Drayton größer gewesen war als jetzt. Ich sah, dass es derjenige war, der auf Nortons Seite der Grundstücksgrenze gestanden hatte. Das trieb mir die Zornesröte ins Gesicht. Der Baum war seit fünf Jahren abgestorben gewesen, und Norton hätte ihn schon längst fällen lassen sollen. Nun hatte unser Bootshaus seinen Fall nach drei Vierteln des Weges aufgehalten. Das Dach sah trunken und windschief aus. Die Schindeln aus dem Loch, das der Baum geschlagen hatte, waren vom Wind in der ganzen Umgebung des Bootshauses verstreut worden. Billys Beschreibung »total kaputt« konnte nicht treffender sein.

»Das ist Nortons Baum!«, sagte Steff. Und sie sagte es mit so gekränkter Eitelkeit, dass ich trotz meines eigenen Kummers lächeln musste. Die Fahnenstange lag im Wasser, und die Flagge »Old Glory« trieb als durchgeweichtes Bündel daneben. Und ich konnte mir Nortons Antwort vorstellen: Verklagen Sie mich doch!

Billy stand auf dem Felsen, der uns als Wellenbrecher diente und betrachtete das Dock, das angespült worden war. Es hatte fröhliche blaue und gelbe Farbstreifen. Er warf uns über die Schulter hinweg einen Blick zu und rief vergnügt: »Es gehört den Martinses, richtig?«

»Richtig«, sagte ich. »Gehst du rein und fischst die Flagge raus, Big Bill?«

»Klar!«

Rechts vom Wellenbrecher befand sich ein kleiner Sandstrand. 1941, bevor Pearl Harbor die große Wirtschaftskrise mit Blut ausbezahlte, hatte mein Dad einen Mann eingestellt, der den feinen Sand mit dem Laster – sechs Wagenladungen voll – herbeischaffen und etwa auf Brusthöhe von mir aufschütten musste, also rund eineinhalb Meter. Der Arbeiter verlangte achtzig Piepen für die Sache, und der Sand ist nie in Bewegung geraten. Wie dem auch sei, man kann heute keinen Sandstrand auf seinem Land mehr aufschütten. Jetzt, wo die Abwasser der blühenden Bauindustrie die meisten Fische getötet und den Rest praktisch ungenießbar gemacht haben, hat die Umweltschutzbehörde das Anlegen von Sandstränden verboten. Wissen Sie, die könnten die Ökologie des Sees durcheinanderbringen, und momentan ist es allen, außer Baubonzen, gesetzlich verboten, das zu tun.

Billy watete zur Flagge, dann blieb er stehen. Im selben Moment spürte ich, wie Steff in meinem Arm steif wurde, und sah es selbst: die Harrison-Seite des Sees war verschwunden. Sie war unter einer grellweißen Nebelbank begraben wie unter einer vom Himmel gefallenen Schönwetterwolke.

Mein nächtlicher Traum fiel mir wieder ein, und als Steff mich fragte, was das sei, wäre mir um ein Haar das Wort Gott entschlüpft.

»David?«

Man konnte nicht einmal eine Andeutung des Ufers dort drüben sehen, aber da ich den See jahrelang betrachtet hatte, war ich überzeugt, dass das Ufer nicht weit entfernt sein konnte; möglicherweise nur Meter. Der Rand des Nebels war schnurgerade.

»Was ist das, Dad?«, rief Billy. Er stand bis zu den Knien im Wasser und tastete nach der durchnässten Flagge.

»Nebelbank«, sagte ich.

»Auf dem See?«, fragte Steff zweifelnd, und ich konnte Mrs. Carmodys Einfluss in ihren Augen sehen. Verdammtes Weib! Mein eigenes flüchtiges Unbehagen legte sich wieder. Träume sind schließlich nichts Handfestes – ebenso wenig wie Nebel.

»Sicher. Du hast doch schon oft Nebel über dem See gesehen.«

»So einen noch nie. Der sieht mehr wie eine Wolke aus.«

»Das liegt an der grellen Sonne«, sagte ich. »Wenn man mit dem Flugzeug über Wolken fliegt, sehen sie genauso aus.«

»Aber woher kommt er? Wir haben sonst nur bei feuchtem Wetter Nebel.«

»Jetzt haben wir ihn auch so«, sagte ich. »Zumindest in Harrison. Es ist ein Überbleibsel des Sturms, weiter nichts. Zwei Fronten, die aufeinandergeprallt sind. Irgend so was.«

»David, bist du dir da ganz sicher?«

Ich lachte und legte meinen Arm um ihren Nacken. »Nein, ich verzapfe bestimmt einen hanebüchenen Unsinn. Wenn ich mir sicher wäre, könnte ich die Wettervorhersage in den Sechsuhrnachrichten machen. Geh jetzt, und stell deine Einkaufsliste zusammen.«

Sie warf mir einen zweifelnden Blick zu, schirmte mit der Hand ihre Augen vor der Sonne ab und betrachtete kurze Zeit die Nebelbank. Dann schüttelte sie den Kopf. »Sonderbar!«, sagte sie und ging aufs Haus zu.

Für Billy hatte der Nebel seine Neuartigkeit verloren. Er hatte die Flagge und eine Taurolle aus dem Wasser gefischt. Wir breiteten sie zum Trocknen auf dem Rasen aus.

»Ich hab gehört, dass es ein Verbrechen ist, wenn man die Flagge jemals den Boden berühren lässt«, sagte er in einem geschäftsmäßigen Erledigen-wir-das-rasch-Ton.

»Ja.«

»Ja. Victor McAllister sagt, dass Leute dafür lektrizitiert werden.«

»Dann sag Vic mal, dass er voll von dem Zeug ist, das Gras grün macht.«

»Pferdescheiße, richtig?« Billy ist ein kluger Junge, aber seltsam humorlos. Für ihn ist alles eine ernste Angelegenheit. Ich hoffe nur, dass er lange genug leben wird, um zu lernen, dass diese Einstellung in unserer Welt sehr gefährlich ist.

»Ja, richtig, aber erzähl deiner Mutter nicht, dass ich das gesagt habe. Wenn die Flagge trocken ist, werden wir sie zusammenlegen. Wir werden sie sogar zu einem Dreispitz falten, damit wir hier auf sicherem Grund und Boden sind.«

»Daddy, werden wir das Bootshausdach reparieren und eine neue Fahnenstange anbringen?« Zum ersten Mal sah er etwas ängstlich aus. Er hatte wohl für die nächste Zeit genug von Verwüstungen.

Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Du bist verdammt schlau.«

»Darf ich zu den Bibbers rüber und schauen, was dort passiert ist?«

»Nur ein paar Minuten. Sie werden auch beim Aufräumen sein, und manchmal haben die Leute dann eine Wut im Bauch.« So wie ich im Augenblick auf Norton.

»Okay. Tschüs.« Und weg war er.

»Steh ihnen nicht im Weg herum. Und noch was, Billy!« Er blickte sich um.

»Denk an die Stromleitungen. Wenn du noch andere siehst, bleib weg!«

»Klar, Dad.«

Ich stand da und betrachtete zuerst noch einmal den Schaden, dann starrte ich wieder auf den Nebel. Er schien näher zu sein, aber es war schwer, das mit Sicherheit zu sagen. Wenn er näher war, widersprach das allen Naturgesetzen, denn der Wind – eine ganz leichte Brise – wehte ihm entgegen. Natürlich war das ein Ding der Unmöglichkeit. Er war sehr, sehr weiß. Das Einzige, womit ich ihn vergleichen kann, ist frisch gefallener Schnee, der in grellem Kontrast zu einem strahlenden tiefblauen Winterhimmel steht. Aber Schnee reflektiert tausend- und abertausendfach die Sonne, und diese seltsame Nebelbank sah zwar hell und klar aus, aber sie funkelte nicht. Steff hatte unrecht gehabt – Nebel ist an klaren Tagen nichts Ungewöhnliches, aber wenn er sehr stark ist, bildet sich durch die Feuchtigkeit fast immer ein Regenbogen. Aber hier sah man keinen Regenbogen.

Das Unbehagen stellte sich wieder ein und nagte in mir, aber bevor es deutlicher werden konnte, hörte ich ein leises Motorengeräusch – wutt-wutt-wutt –, gefolgt von einem kaum hörbaren »Scheiße«. Das Motorengeräusch wiederholte sich, aber diesmal war kein Fluch zu hören. Beim dritten Mal folgte nach dem Rumpeln ein leises »Verflucht noch mal!« im selben leisen Ich-bin-ganz-allein-und-was-hab-ich-die-Schnauze-voll-Ton.

Wutt-wutt-wutt-wutt –

– Stille –

– dann: »Du Drecksding!«

Ich grinste. Die Akustik war hier draußen ausgezeichnet, und all die kreischenden Motorsägen waren ziemlich weit entfernt. Weit genug, dass ich die nicht gerade salonfähigen Ausdrücke meines nächsten Nachbarn vernehmen konnte, des angesehenen Anwalts und Seeufergrundbesitzers Brenton Norton.

Ich schlenderte näher ans Wasser heran, wobei ich so tat, als wollte ich das auf unserem Wellenbrecher gestrandete Dock begutachten. Jetzt konnte ich Norton sehen. Er befand sich auf einem Teppich aus alten Tannennadeln auf der Lichtung neben seiner überdachten Veranda und trug farbbekleckste Jeans und ein eng anliegendes weißes T-Shirt. Seine 40-Dollar-Frisur war zerzaust, Schweiß rann ihm übers Gesicht. Er kauerte auf einem Knie und hantierte an einer Säge herum. Sie war viel größer und besser ausgestattet als meine kleine Value-House-Maschine für 79,95 Dollar. Sie schien wirklich mit allem ausgestattet zu sein – außer einem Anlasserknopf. Norton zerrte an einer Schnur, brachte aber nur jene lustlosen Wutt-wutt-wutt-Geräusche zustande, und sonst nichts. Mein Herz lachte, als ich sah, dass eine gelbe Birke auf seinen Picknicktisch gefallen war und diesen in zwei Teile zerschmettert hatte.

Norton zog mit aller Kraft an der Anlasserschnur. Wutt-wutt-wuttwuttwutt – WAT! WAT! WAT! … WAT! … Wutt.

Fast hätt’s geklappt, Junge.

Eine weitere herkulische Anstrengung.

Wutt-wutt-wutt.

»Scheißmaschine!«, flüsterte Norton wütend und starrte seine teure Säge zähnefletschend an.

Ich ging zum Haus zurück und fühlte mich zum ersten Mal seit dem Aufstehen richtig wohl. Meine Säge sprang beim ersten Mal an, und ich machte mich an die Arbeit.

Gegen zehn Uhr tippte mir jemand auf die Schulter. Es war Billy, eine Bierdose in einer Hand, Steffs Einkaufsliste in der anderen. Ich stopfte den Zettel in die Gesäßtasche meiner Jeans und griff nach dem Bier, das zwar nicht gerade eiskalt, aber immerhin kühl war. Ich trank fast die Hälfte davon in einem Schluck – selten schmeckt ein Bier so gut – und prostete Billy mit der Dose zu. »Danke, Freund.«

»Kann ich ’nen Schluck haben?«

Ich ließ ihn von meinem Bier nippen. Er schnitt eine Grimasse und gab mir die Dose zurück. Ich leerte sie und ertappte mich dabei, dass ich sie zusammendrücken wollte. Für zurückgegebene Flaschen und Dosen gibt es nun schon über drei Jahre lang das eingesetzte Pfand zurück, aber alte Gewohnheiten lassen sich eben nur schwer abstellen.

»Sie hat unten auf die Liste noch was draufgeschrieben, aber ich kann ihre Schrift nicht lesen«, sagte Billy.

Ich holte die Liste wieder aus meiner Tasche. »Ich kann WOXO im Radio nicht bekommen«, lautete Steffs Notiz. »Glaubst du, dass der Sturm den Sender unterbrochen hat?«

WOXO ist der UKW-Sender für Rockmusik. Die Station befindet sich in Norway, etwa zwanzig Meilen nördlich von uns, und ist die einzige, die wir mit unserem alten, schwachen Gerät auf UKW empfangen können.

»Sag ihr, vermutlich ja«, meinte ich, nachdem ich ihm ihre Frage vorgelesen hatte. »Frag sie, ob sie auf Mittelwelle Portland bekommen kann.«

»Okay. Daddy, darf ich mitkommen, wenn du in die Stadt fährst?«

»Klar. Du und Mami, wenn sie Lust hat.«

»Okay.« Er rannte mit der leeren Dose zum Haus zurück.

Ich hatte mich bis zu dem großen Baum vorgearbeitet. Ich sägte ihn an einer Stelle durch und stellte die Säge kurz ab, damit sie etwas abkühlen konnte – der Baum war eigentlich viel zu groß für sie, aber ich glaubte, dass sie es schaffen würde, wenn ich zwischendurch immer mal wieder eine Pause einlegte. Ich fragte mich gerade, ob der Feldweg, der zur Kansas Road führt, von umgestürzten Bäumen frei sein würde, als ein orangefarbener Lastwagen der E-Werke vorbeirumpelte; vermutlich war er unterwegs zum anderen Ende unserer kleinen Straße. Das ging also in Ordnung. Die Straße war frei, und die Jungs vom E-Werk würden gegen Mittag hier sein und sich um die Leitungen kümmern.

Ich sägte ein dickes Baumstück ab, schleppte es zum Rand der Auffahrt und wuchtete es über den Abhang. Es rollte den Hang hinunter ins Unterholz, das sich seit dem lange zurückliegenden Tag, als mein Dad und seine Brüder – alles Künstler, wir waren schon immer eine künstlerische Familie gewesen, die Draytons – es lichteten, wieder verdichtet hatte.

Ich wischte mir mit dem Arm den Schweiß vom Gesicht und hätte gern noch ein Bier zur Hand gehabt – eins war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich nahm die Säge wieder zur Hand und dachte daran, dass WOXO nicht empfangen werden konnte. Aus dieser Richtung war die komische Nebelbank gekommen. Und das war die Richtung, in der Shaymore (Shammore, wie die Einheimischen es aussprachen) lag. In Shaymore wurde das Arrowhead-Projekt durchgeführt.

Das war nämlich Bill Giostis Theorie über den sogenannten schwarzen Frühling: das Arrowhead-Projekt. Im westlichen Teil von Shaymore, unweit der Stadtgrenzen von Stoneham, gab es ein kleines, mit Draht eingezäuntes Regierungsgelände. Es gab Wachposten, Ruhestrom-Fernsehkameras und Gott weiß was noch alles. Zumindest hatte ich das gehört; ich hatte es nie gesehen, obwohl die Old Shaymore Road etwa eine Meile an der Ostseite des Regierungsgeländes entlangführt.

Niemand wusste genau, woher der Name Arrowhead-Projekt stammte, und niemand konnte mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das Projekt wirklich diesen Namen trug – wenn es überhaupt ein Projekt gab. Bill Giosti sagte, es gäbe eines, aber wenn man ihn fragte, woher er seine Informationen habe, gab er ziemlich vage Antworten. Seine Nichte, sagte er, arbeite für die staatliche Fernsprechgesellschaft, und dort habe sie gewisse Dinge gehört. So ging das eben.

»Atomzeugs«, hatte Bill an jenem Tag erklärt, während er im Fenster meines Scouts lehnte und mir eine starke Bierfahne ins Gesicht blies. »Damit treiben sie dort ihren Unfug. Atome in die Luft und all so was.«

»Mr. Giosti, die Luft ist doch voller Atome«, hatte Billy eingewandt. »Das sagt Mrs. Neary. Sie sagt, alles sei voll von Atomen.«

Bill Giosti warf meinem Sohn Bill einen langen Blick aus seinen blutunterlaufenen Augen zu, der ihm schließlich den Wind aus den Segeln nahm. »Das sind andere Atome, mein Sohn.«

»Ach so«, murmelte Billy und gab nach.

Dick Muehler, unser Versicherungsagent, erzählte, das Arrowhead-Projekt sei ein landwirtschaftliches Forschungszentrum der Regierung, nicht mehr und nicht weniger. »Größere Tomaten mit längerer Reifedauer«, sagte Dick weise und fuhr in seinen Erklärungen fort, dass ich meiner Familie am besten helfen könnte, wenn ich jung sterben würde. Janine Lawless, unsere Briefträgerin, war hingegen der Meinung, es sei eine geologische Station, die etwas mit Mineralöl zu tun hätte. Sie wisse es ganz genau, denn der Bruder ihres Mannes arbeite für jemand, der …

Mrs. Carmody, nun, sie neigte vermutlich mehr zu Bill

Giostis Theorie. Nicht einfach Atome, sondern andere Atome.

Ich sägte zwei weitere Baumstücke ab und warf sie ins Unterholz, bevor Billy mit einer neuen Dose Bier in einer Hand und einem Zettel von Steff in der anderen angerannt kam. Wenn es etwas gab, was Big Bill lieber täte als Nachrichten zu überbringen, wüsste ich nicht, was es sein könnte.

»Danke«, sagte ich und nahm beides entgegen.

»Kann ich einen Schluck haben?«

»Nur einen. Vorhin hast du zwei getrunken. Ich kann dich nicht um zehn Uhr morgens betrunken herumlaufen lassen.«

»Viertel nach«, sagte er und lächelte mir über den Büchsenrand schüchtern zu. Ich lächelte zurück – nicht dass es besonders witzig gewesen wäre, aber Billy macht so selten Witze – und las dann den Zettel.

»Habe IBQ im Radio bekommen«, hatte sie geschrieben. »Betrink dich nicht, bevor du in die Stadt fährst. Ein Bier bekommst du noch, aber damit hat sich’s vor dem Essen. Glaubst du, dass unsere Straße frei befahrbar ist?«

Ich gab ihm den Zettel zurück und nahm mein Bier. »Sag ihr, die Straße ist in Ordnung, weil gerade ein Wagen vom E-Werk vorbeigefahren ist. Sie werden sich zu uns vorarbeiten.«

»Okay.«

»Kumpel?«

»Was, Dad?«

»Sag ihr, dass alles in Ordnung ist.«

Er lächelte wieder und sagte es sich vielleicht zuerst. »Okay.«

Er lief zurück, und ich sah ihm nach, wie er die Füße hob, dass die Schuhsohlen zu sehen waren. Ich liebe ihn. Sein Gesicht und die Art, wie er mich manchmal anschaut, geben mir das Gefühl, als wäre alles wirklich in Ordnung. Natürlich ist das eine Lüge – vieles ist nicht in Ordnung und war es auch nie – aber mein Junge lässt mich an diese Lüge glauben.

Ich trank etwas Bier, stellte die Dose vorsichtig auf einem Stein ab und machte mich wieder an die Arbeit. Etwa zwanzig Minuten später tippte mir jemand leicht auf die Schulter, und ich drehte mich um, und rechnete damit, ich würde Billy sehen. Stattdessen war es Brent Norton. Ich stellte die Säge ab. Er sah ganz anders als gewöhnlich aus – verschwitzt und müde und unglücklich und ein bisschen verlegen.

»Hallo, Brent«, sagte ich. Zuletzt hatten wir ziemlich harte Worte gewechselt, und ich wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten sollte. Ich hatte das komische Gefühl, dass er schon mindestens fünf Minuten hinter mir gestanden und sich leise geräuspert hatte, übertönt vom lauten Kreischen der Säge. Ich hatte ihn in diesem Sommer noch nie aus der Nähe gesehen. Er hatte an Gewicht verloren, aber es sah nicht gut aus. Eigentlich hätte es gut aussehen müssen, denn er hatte früher zwanzig Pfund Übergewicht mit sich herumgeschleppt, sah es aber nicht. Seine Frau war im vergangenen November gestorben. Krebs. Aggie Biber hatte es Steffy erzählt. Aggie ist unser wandelndes Sterberegister. So einen findet man überall. Norton hatte sich immer mit seiner Frau gestritten und sich herablassend über sie geäußert (was er so gleichgültig und verächtlich getan hatte wie ein altgedienter Matador, der Banderillas in den alten, schwerfälligen Leib eines Stiers bohrt), und deshalb hatte ich geglaubt, dass er über ihren Tod ganz froh wäre. Wenn mich jemand gefragt hätte, würde ich vielleicht sogar die Vermutung geäußert haben, dass er in diesem Sommer mit einem um zwanzig Jahre jüngeren Mädchen im Arm und einem dümmlichen Mein-Hahn-ist-tot-und-im-Himmel-Grinsen hier aufkreuzen würde. Aber statt des dümmlichen Grinsens hatte er nur eine Menge neuer Falten im Gesicht, und das Gewicht hatte er genau an den falschen Stellen verloren, wodurch sich Runzeln und Falten und Hautsäcke gebildet hatten, die für sich sprachen. Einen Augenblick verspürte ich den Wunsch, Norton an eine sonnige Stelle zu führen, ihm meine Dose Bier in die Hand zu drücken, ihn neben einen der umgestürzten Bäume zu setzen und eine Kohlezeichnung von ihm zu machen.

»Hallo, Dave«, sagte er nach kurzem, betretenem Schweigen – eine Stille, die umso lauter wirkte, weil das Dröhnen und Kreischen der Motorsägen fehlte. Er verstummte, dann nuschelte er: »Der Baum … der verdammte Baum! Es tut mir leid. Sie hatten recht.«

Ich zuckte die Achseln.

»Ein anderer Baum ist auf mein Auto gefallen«, sagte er.

»Es tut mir leid, das zu hö…«, begann ich, und dann überkam mich eine schreckliche Ahnung. »Doch hoffentlich nicht der T-Bird?«

»Doch.«

Norton hatte einen 1960er Thunderbird, tadellos erhalten, nur 30 000 Meilen. Der Wagen war innen und außen von dunkler mitternachtsblauer Farbe. Norton fuhr nur im Sommer damit, und auch dann ziemlich selten. Er liebte diesen T-Bird, so wie manche Männer elektrische Eisenbahnen oder Modellschiffe oder Pistolen zum Scheibenschießen lieben.

»So ’ne Scheiße«, sagte ich, und meinte es ehrlich.

Er nickte langsam. »Ich wollte erst gar nicht mit ihm hier herausfahren. Wollt den Kombi nehmen, wissen Sie. Dann sagte ich mir, was soll’s. Und jetzt ist mir eine alte morsche Tanne draufgefallen. Das ganze Dach ist eingedrückt. Ich wollte ihn absägen … den Baum, meine ich … aber der Motor meiner Säge springt einfach nicht an … zweihundert hab ich für dieses Scheißding bezahlt … und … und …«

Leise klickende Laute drangen aus seinem Hals. Sein Mund bewegte sich, als würde er zahnlos Datteln kauen. Einen hilflosen Augenblick dachte ich, er würde dastehen und losheulen wie ein Kind im Sandkasten. Dann fasste er sich halbwegs, zuckte mit den Schultern und wandte sich ab, so als wollte er die Baumstücke betrachten, die ich abgesägt hatte.

»Wir können uns Ihre Säge anschauen«, sagte ich. »Ist Ihr Auto versichert?«

»Ja«, erwiderte er. »Wie Ihr Bootshaus.«

Ich verstand, was er meinte, und erinnerte mich wieder daran, was Steff über Versicherungen gesagt hatte.