16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Der Aufstieg Chinas neu erzählt

Am 17. April 1978 ist Wenpo Lee Anfang vierzig und Leiter der Forschungsabteilung bei Volkswagen in Wolfsburg. Hinter ihm liegt ein langer Weg: Als Kind floh er aus China nach Taiwan, lebte dort auf der Straße, bis ihn ein Lehrerehepaar aufnahm und er schließlich zum Studium nach Deutschland ging. Mit China hatte er abgeschlossen – bis zu dem Tag, an dem eine chinesische Delegation vor dem VW-Werk steht. In der Folge wird Wenpo Lee zu einem der Architekten des China-Geschäfts von VW und trägt damit maßgeblich zum Aufstieg des Landes zur Wirtschaftsmacht bei.

Anhand der Geschichte seiner Familie erzählt Felix Lee die rasante Entwicklung Chinas noch einmal neu: Pointiert, facettenreich, voller Anekdoten – und mit dem kritischen Blick eines Wirtschaftsjournalisten.

»Kein deutscher Journalist versteht die Widersprüche des modernen China so gut wie Felix Lee.«

Bernhard Zand, DER SPIEGEL

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 308

Ähnliche

Über das Buch

Der Aufstieg Chinas neu erzählt

Am 17. April 1978 ist Wenpo Lee Anfang vierzig und Leiter der Forschungsabteilung bei Volkswagen in Wolfsburg. Hinter ihm liegt ein langer Weg: Als Kind floh er aus China nach Taiwan, lebte dort auf der Straße, bis ihn ein Lehrerehepaar aufnahm und er schließlich zum Studium nach Deutschland ging. Mit China hatte er abgeschlossen – bis zu dem Tag, an dem eine chinesische Delegation vor dem VW-Werk steht. In der Folge wird Wenpo Lee zu einem der Architekten des China-Geschäfts von VW und trägt damit maßgeblich zum Aufstieg des Landes zur Wirtschaftsmacht bei. Anhand der Geschichte seiner Familie erzählt Felix Lee die rasante Entwicklung Chinas noch einmal neu: Pointiert, facettenreich, voller Anekdoten – und mit dem kritischen Blick eines Wirtschaftsjournalisten.

»Kein deutscher Journalist versteht die Widersprüche des modernen China so gut wie Felix Lee.«Bernhard Zand, DER SPIEGEL

Über Felix Lee

Felix Lee, geb. 1975 in Wolfsburg, studierte Soziologie, Volkswirtschaft und Politik und absolvierte die Berliner Journalistenschule. Von 2003 bis 2022 arbeitete er als Wirtschafts- und Politikredakteur der taz. Ab 2010 war er neun Jahre China-Korrespondent in Peking. Er schreibt u. a. für Zeit Online und China Table Professional Briefing. 2011 erschien sein Buch »Der Gewinner der Krise – was der Westen von China lernen kann« und 2014 die Biografie »Macht und Moderne. Chinas großer Reformer Deng Xiaoping«. Er lebt in Berlin.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

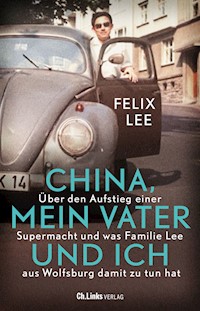

Felix Lee

China, mein Vater und ich

Über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Einleitung

1: Wende in Wolfsburg

Chinesen am Werktor

Wolfsburger Nanjing-Menschen

Hoher Besuch in der VW-Chefetage

2: Kindheit in Nanjing

Das Massaker von Nanjing

Alltag um 1940

Träume, Rikschas, Priester

3: Jugend in Taiwan

Chinesischer Bürgerkrieg

Die Flucht

In den Straßen von Dajia und Taipeh

Mao isoliert China

Die große Hungersnot 1959 bis 1961

Bildungsoffensive in Taiwan

4: Aufbruch

Die Überfahrt

Kulturrevolution in China

Leben in Deutschland – Besuch in Nanjing 1977

5: Ein Riese erwacht

China lässt nicht locker

Schwarz oder weiß – Hauptsache eine Katze fängt Mäuse

Zauberwort Joint Venture

VW will nach China – hü und hott

Ein chinesischer Name für Volkswagen

Deng Xiaoping baut China um

China öffnet sich dem Konsum

1983 – der erste VW auf den Straßen von Shanghai

6: VW expandiert nach China

Umzug nach Peking 1985

Im Alten Sommerpalast der Qing-Kaiser

Das Friendship Hotel

First Automotive Works in Changchun

BASF, Bosch, Rheinmetall – Hausaufgaben in Shanghai

Jeans, Nescafé, Ghettoblaster – florierendes Peking 1988

7: Tiananmen

Back in Wolfsburg

Audi wird Staatskarosse

Teuerung, Korruption, Überwachung

4. Juni 1989 – politische Vorgeschichte und ihre Folgen

VWs Dilemma

8: Globalisierung

Business as usual

Kapitalismus auf Chinesisch

Auslandschinesen als wichtige Investoren

China in den Neunzigern

Wirtschaftlicher Durchbruch

Wolfsburgs Arroganz

9: Der China-Komplex

Von der Werkbank zum Weltmarkt

Wichtigster Handelspartner Deutschlands

Wandel durch Handel?

Der Xi-Jinping-Schock

Taiwan und die Ein-China-Politik

Xis Verbrechen in Xinjiang

Enttäuschte Hoffnungen

VW – ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Deutschland?

Quellen

Dank

Impressum

Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...

Einleitung

China bestimmt das Weltgeschehen. Das war nicht immer so. Bis Ende der Siebzigerjahre war China ein völlig verarmtes, rückständiges und abgeschottetes Land, vergleichbar mit dem heutigen Nordkorea. Es gab so gut wie keinen Austausch, weder politisch, wirtschaftlich noch im Privaten. In meiner Kindheit in Wolfsburg war China den wenigsten ein Begriff. Gleichaltrige kannten das Land nur aus »Jim Knopf«. Und darin waren Chinesen exotische Wesen, einige nicht größer als ein Reiskorn. Einmal tuschelten auf der Straße zwei Kinder über mich: »Guck mal, ein Chinese. Ich habe noch nie einen Chinesen in echt gesehen.« Die wenigen Kontakte, die meine Familie in Deutschland zu Chinesen hatte, waren zumeist Leute aus Hongkong oder Taiwan, nicht aus der Volksrepublik.

Im Winter 1979/80 nahmen meine Eltern mich und meinen zweieinhalb Jahre älteren Bruder zum ersten Mal mit nach China, damit wir unsere Familie in Nanjing kennenlernten. Ich war damals vier. Ich erinnere mich, wie kalt und feucht es überall war, Heizungen gab es nicht. Meine Großeltern hatten abgesehen von einigen Gegenständen aus besseren Zeiten, bevor Mao Tse-tung den Kommunismus einführte, nur das Notwendigste zum Leben. Dicht nebeneinander und eingewickelt in dicke Mianbei, mit Baumwolle gefütterte Steppdecken, saßen meine Eltern, mein Bruder und ich auf ihrem Bett. Wir versuchten uns gegenseitig zu wärmen. Auf den mit Menschen übervollen Straßen wurde ich angestarrt. Ich sehe zwar chinesisch aus, an meiner bunten Winterjacke und der Cordhose sahen mir die Leute in ihrer blauen und grauen Einheitskleidung aber sofort an, dass ich aus dem Ausland kam. Ich fand das beklemmend und war froh, als wir wieder in Wolfsburg waren, der Stadt, in der ich geboren und in den Siebziger- und Achtzigerjahren aufgewachsen bin. Behütet, im Wohlstand, mit Einfamilienhaus und Garten drum herum, zwei Autos und Meerschweinchen. Mein Vater war Ingenieur bei Volkswagen. Viele Jahre zuvor war er aus China geflohen und auf teils abenteuerliche Weise ohne seine Familie nach Deutschland gekommen. In sein Heimatland konnte und wollte er nicht zurück.

Mit dem Tod von Mao Tse-tung 1976 und der beginnenden Öffnung Chinas änderte sich das. Bereits Ende 1977 reiste mein Vater nach China. Fast dreißig Jahre hatte er seine Eltern nicht gesehen, nun konnte er sie endlich besuchen. Kurz zuvor hatte er die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und wenig später wurde er einer der ersten westlichen Industriemanager, die für ein deutsches Unternehmen den Markteintritt in China einfädelten. In den folgenden zwanzig Jahren trug er maßgeblich zur Expansion von Volkswagen bei, erst mit einem Werk in Shanghai, dann mit einem zweiten in der nordchinesischen Stadt Changchun. Für VW entstand ein neuer Markt mit über einer Milliarde Menschen.

Als ich zehn Jahre alt war, ging mein Vater für VW nach China. Vom Sommer 1985 bis Anfang 1988 lebte ich mit meiner Familie in Peking. Es waren die ersten Jahre der Liberalisierung, gekennzeichnet durch einen allmählich einkehrenden Wohlstand und rasante gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen. Seither habe ich meine Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins in Nanjing, Taiwan und Hongkong regelmäßig besucht. Ich konnte dabei beobachten, dass es ihnen von Mal zu Mal materiell besser ging, auch wenn sie im Vergleich zu Deutschland weniger verdienten und besaßen, mit der Zeit konnten sie sich immer mehr leisten, und heute sind einige von ihnen wohlhabender als mein deutsches Umfeld in Berlin.

Im Frühjahr 2010 ging ich als China-Korrespondent nach Peking. In den folgenden neun Jahren berichtete ich für die taz und andere deutschsprachige Medien über Chinas unaufhaltsamen Aufstieg zur Wirtschaftsmacht, über VW, Mercedes, Siemens und all die anderen deutschen Firmen, für die China längst zum größten und wichtigsten Auslandsmarkt geworden war. Zugleich erlebte ich mit, wie die Hoffnung auf eine politische Liberalisierung schwand, für die es einige Jahre durchaus Anzeichen gegeben hatte. Ab 2013 wurde Chinas Führung unter Xi Jinping wieder ideologischer, repressiver und brutaler gegenüber Andersdenkenden, und auch aggressiver und chauvinistischer gegenüber seinen Nachbarn und dem Ausland insgesamt.

Als Journalist aus Deutschland war ich bald nicht mehr so willkommen, wie ich es in den Achtzigerjahren als Kind eines Automanagers gewesen war. Korrespondenten dürfen gegenwärtig zwar aus China berichten, sind aber unerwünscht. Das habe auch ich immer wieder zu spüren bekommen, etwa wenn ich bei der Visaverlängerung von der Abteilung für Staatssicherheit, chinesisch: Gonganbu, zum »Teetrinken« eingeladen wurde und dabei Fragen zu meinen deutschen Kollegen beantworten sollte. Oder bei Recherchen in der Uiguren-Provinz Xinjiang, wenn ich von Spitzeln verfolgt wurde und vor Ort plötzlich niemand mehr mit mir reden wollte.

Die Geschichte meiner Familie ist eng mit Chinas Aufstieg verknüpft. Vor allem der Weg meines Vaters nimmt auf geradezu exemplarische Weise in der jüngeren chinesischen Geschichte seinen Aus- und schließlich auch seinen Fortgang: In den Wirren des chinesischen Bürgerkriegs entfloh er dem Kommunismus, schlug sich als Flüchtlingsjunge in Taiwan durch, arbeitete sich in Deutschland hoch und brachte Volkswagen nach China.

Seine Erzählungen begleiten mich seit meiner Kindheit. Wir hatten früher nicht allzu viel Zeit, aber wenn wir ins Plaudern gerieten, fiel mir jedes Mal auf, wie lebendig mein Vater erzählte. Als er in Pension ging, reiste er durch die Welt, eigentlich hatte er das immer getan, inzwischen ist er sechsundachtzig. In den vergangenen Jahren habe ich zahlreiche und lange Interviews mit ihm geführt, wir haben Fotos und Dokumente herausgekramt, um den Verlauf der Ereignisse, an denen er beteiligt war, zu recherchieren. Ich selbst habe noch einmal zurückgeblickt, in die Zeit meiner Kindheit und Jugend zwischen Wolfsburg und China.

Dies ist die Geschichte meines Vaters. Es ist auch meine eigene. Und es ist eine Geschichte über China und Deutschland, über den Anfang und die vielfältigen Entwicklungen ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit und darüber, welche gesellschaftlichen Veränderungen vor allem in China damit einhergingen. Eins vorweg: Zu Beginn war die Volksrepublik abhängig von Deutschland, heute ist es umgekehrt. Ein Auto spielt dabei eine zentrale Rolle: auf Deutsch Volkswagen genannt und auf Chinesisch Dazhong Qiche.

Felix Lee, Berlin im Januar 2023

1

Wende in Wolfsburg

Chinesen am Werktor

»Wenpo, kannst du noch deine Muttersprache?«, rief ein Mitarbeiter der Presseabteilung von Volkswagen am 17. April 1978 aufgeregt ins Telefon. Wenpo ist mein Vater und zu der Zeit Leiter einer Forschungsabteilung zur Entwicklung sparsamer Motoren bei VW in Wolfsburg. Mit dem ersten durch Alkohol angetriebenen Motor hatte er es unlängst in die Bild-Zeitung geschafft. »Neuen Kraftstoffen auf der Spur«, lautete der Titel. Darunter ein großes Foto von ihm. Einspritzmotoren waren eine noch junge Technik, die bis dahin vor allem in teure Fahrzeuge eingebaut wurde. Nun sollte eine Variante entwickelt werden, die für das Massensegment tauglich war, für ein Auto, das jeder bezahlen konnte. Dabei ging es auch um Alternativkraftstoffe. Klimawandel und CO2-Ausstoß waren zwar noch kein Thema, aber die Ölpreiskrise von 1973 steckte vielen noch in den Knochen. Es gab auch schon die ersten Berichte über sauren Regen und Waldsterben. Und dass es mit den schädlichen Abgaswerten nicht ewig so weitergehen konnte, beschäftigte auch die Abteilung meines Vaters. Zwanzig Jahre später würde der FSI-Motor, an dem sein Team damals arbeitete, im VW Lupo zum Einsatz kommen. Das aber war zu dem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik – und auch nicht der Grund des Anrufs an jenem Morgen.

Ob er kommen könne? Am Werktor stünden ein paar Chinesen. Was sie wollen, wisse keiner. Einer von ihnen behaupte, er sei der chinesische Maschinenbauminister.

Natürlich konnte mein Vater noch Chinesisch. Allerdings bezweifelte er, dass ein chinesischer Minister vor dem Werktor stand. Er hielt es nicht einmal für wahrscheinlich, dass es sich um Leute aus der Volksrepublik handelte. Vermutlich waren die Herren eher aus Japan, vielleicht auch aus Südostasien. Sein Kollege aus der Presseabteilung war nicht der Einzige, für den Asiaten alle gleich aussahen. Schon oft war mein Vater für einen Japaner oder einen Vietnamesen gehalten worden.

Mein Vater zog sich sein Jackett an. Die Frühlingssonne schien durch das große Bürofenster. Es war Montag. Das Wochenende klang noch ein bisschen nach, ein Kollege gähnte hörbar, als er mit seinem Kaffee vorbeischlenderte. Auf dem übergroßen Schreibtisch meines Vaters lag eine Konstruktionszeichnung. Computer gab es zwar schon, aber die meisten Ingenieure arbeiteten noch auf Papier. Und dafür brauchten sie Platz. Sein Büro befand sich in einem langgezogenen kastenförmigen Gebäude, außerhalb des eigentlichen Werkgeländes. FE hieß das Gebäude, abgekürzt für »Forschung und Entwicklung«. Alle Wolfsburger kannten das markante weiße Bauwerk mit den vorgelagerten braunen Treppenhäusern. Es war damals das modernste Gebäude der Stadt. Auf dem Weg zu den unerwarteten Besuchern beschäftigten meinen Vater Datenauswertungen und Testergebnisse, ein wenig neugierig, wen er antreffen würde, war er auch, aber dass mit diesem Morgen nicht nur sein Leben ein völlig anderes werden würde, sondern auch deutsche und chinesische Wirtschaftsgeschichte geschrieben würde, ahnte er nicht. Mit China hatte er abgeschlossen.

Wolfsburger Nanjing-Menschen

Eine der ersten Fragen, die einem Leute in China stellen, lautet: Was für ein Mensch bist du? Gemeint ist damit, woher man stammt. Weil das Land so groß ist, geben sich die Menschen nicht mit der Angabe einer Provinz zufrieden, sondern erwarten eine Antwort wie: Qingdaoer, Pekinger, Guangzhouer, Ningboer oder Shanghaier. Ich antworte auf die Frage meistens, dass ich ein Nanjing-Mensch bin. Denn von dort kommt mein Vater. Und wenn dann festgestellt wird, dass mein Chinesisch überhaupt nicht wie der Nanjing-Dialekt klingt, sondern eher wie aus Fujian oder Taiwan auf der gegenüberliegenden Seite der Straße von Formosa, erkläre ich, dass mein Vater schon früh nach Taiwan gegangen ist und ich auch dort viele Verwandte habe. In Südchina und Taiwan werden die im Chinesischen häufig genutzten Sch-Laute wie ein scharfes S ausgesprochen, also si statt shi.

In Taiwan allerdings finden viele, ich klänge wie jemand aus Peking. Denn in Peking werden viele Wörter gerne mit der Zunge gerollt, so wie es Amerikaner mit dem R tun. Das sei nicht verwunderlich, antworte ich dann, schließlich habe ich als Zehnjähriger für zweieinhalb Jahre in Peking gewohnt. In dieser Zeit muss ich wohl den dortigen Slang aufgegriffen haben. Wenn sich die Leute schließlich eine Weile mit mir auf Chinesisch unterhalten haben, merken sie: Nichts von alldem trifft auf mich zu. An meinem etwas limitierten Wortschatz und der einen oder anderen falschen Ausdrucksweise erkennen sie, dass ich überhaupt nicht aus China bin. Tatsächlich bin ich nämlich Wolfsburger.

Obwohl ich von klein auf auch chinesisch aufgewachsen bin: In unserem Wohnzimmer standen ein paar chinesische Vasen aus schwarzer Lacquerware und ein paar Porzellan-Teebecher. Abends wurde meist chinesisch gekocht: Reis und ein paar Gerichte, die meine Mutter aus den Zutaten improvisierte, die sie auf dem Markt vor dem Wolfsburger Rathaus erstand. Mein Bruder und ich lernten, mit Stäbchen zu essen – wobei ich sie bis heute falsch halte. Ich habe schwarze Haare, Schlitzaugen – so sagten wir damals selbst –, und ich bin klein. Ich habe das lange auf meine chinesische Herkunft zurückgeführt. Später musste ich feststellen: Auch für chinesische Verhältnisse bin ich ziemlich klein. Mein Bruder ist deutlich größer geworden als ich.

Am 17. April 1978 war ich noch nicht ganz drei Jahre alt und ging in einen katholischen Kindergarten. China war weit weg. Für uns, für die anderen Wolfsburger und wohl auch für die Mehrzahl der Westdeutschen. Es gab keine Studentinnen und Studenten aus der Volksrepublik, keine Chinesisch-Sprachkurse an der Volkshochschule und auch sonst kaum Austausch, geschweige denn Geschäftsbeziehungen. China war seit dreißig Jahren völlig isoliert, diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik existierten nicht. Bis 1971 war das chinesische Festland völkerrechtlich nicht einmal anerkannt. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertrat die Regierung der kleinen Inselrepublik Taiwan das große China. Deutsche Zeitungen hatten keine Korrespondenten in Peking oder Shanghai. Die wenigen Berichte, die es in die westdeutschen Medien schafften, handelten von Diktator Mao Tse-tung. Für eine kleine Minderheit von linksradikalen Studenten mochte er der »Große Vorsitzende« gewesen sein, der zwischen dem imperialistischen Westen, dem freiheitsraubenden Realsozialismus der DDR und der Sowjetunion einen eigenen Weg gewählt hatte. Für die meisten Westdeutschen war er ein brutaler Machthaber, der viele Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Das Einzige, was in Wolfsburg chinesisch war, war das China-Restaurant in der Rothenfelder Straße.

Als Kind mochte ich die chinesische Sprache nicht. Entsprechend schlecht lernte ich sie. Ich verstand meine Eltern zwar, wenn sie mich auf Chinesisch ansprachen, aber meistens antwortete ich auf Deutsch. »Jiang Zhongwen«, habe ich immer noch im Ohr. »Sprecht chinesisch!«, forderten sie meinen Bruder und mich auf. Doch um uns herum sprachen alle deutsch: im Kindergarten, die Nachbarn, Freunde, die zu Besuch kamen. Wenn ich meinen Eltern doch einmal auf Chinesisch antwortete, war jedes dritte Wort ein deutsches. Manchmal unterhalten wir uns in der Familie heute noch so. Verhunztes Chinesisch nenne ich das.

Im Frühjahr 1978 standen meine Eltern kurz davor, ein Einfamilienhaus zu kaufen. Bis dahin wohnten wir in Westhagen, einem komplett neuen Stadtteil. Er war wenige Jahre vor meiner Geburt hochgezogen worden. Hässliche Plattenbauten, wie viele heute meinen. So empfanden es die Westhagener damals aber nicht. Es herrschte Wohnungsnot. Die Hochhaussiedlung lag zudem am Rande eines Waldes, es gab jede Menge Grün und Spielplätze. Die Wohnungen galten als modern. Vor jedem Haus befanden sich ausreichend Parkplätze. Die Straßen waren breit und autofreundlich. Sie waren nach Städten in der DDR benannt, wohl wegen der Ost-West-Annäherung. Kaum einer in Westhagen kam aus Wolfsburg, fast alle waren zugezogen. So ziemlich zur selben Zeit. Die meisten hatten Kinder ähnlich alt wie mein Bruder und ich, alle Familien besaßen mindestens ein Auto, meist einen Golf, Passat oder Polo. Und alle arbeiteten sie bei VW. Eingewanderte gab es auch, viele aus Italien, einige aus Spanien, Griechenland, Jugoslawien oder der Türkei. Ich fühlte mich mit allen Kindern verbunden, die wie ich ausländisch aussahen. Chinesen wohnten nicht in Westhagen. Und auch nicht in der Großen Kley, einer Einfamilienhaus-Siedlung am Stadtrand, in die wir später zogen. Auch hier arbeiteten alle bei VW, anders aber als die Nachbarschaft im Plattenbauviertel Westhagen waren es keine Arbeiter, die am Fließband standen. Die meisten Väter hier waren Abteilungsleiter. Vor jedem Haus standen zwei Autos, meist ein Passat oder Audi vom Vater, als Zweitwagen für die Ehefrau ein Golf oder ein Polo. Am Autokennzeichen konnten wir Kinder erkennen, welchen Rang der Vater im Werk hatte.

In Wolfsburg gab es nur eine weitere chinesische Familie. Und sie war aus Taiwan. Sie betrieb besagtes China-Restaurant in der Rothenfelder Straße. Der alte Vater war der Koch, die Mutter stand hinter der Theke. Der älteste Sohn arbeitete ebenfalls in der Küche, die älteste Tochter kümmerte sich um die Finanzen, die mittlere kellnerte. Die jüngste Tochter war noch Schülerin und nur ein paar Jahre älter als mein Bruder und ich. Samstagabends lud uns die Familie oft zum Essen in ihr Restaurant ein. Gegessen wurde aber erst, wenn die meisten Gäste gegangen waren. Gegen 22 Uhr. Wir Kinder verbrachten die Zeit bis dahin häufig im Lagerraum hinter der Küche. Auf den Kisten stand ein Schwarz-Weiß-Fernseher, auf dem im dritten Programm zu später Stunde Horrorfilme liefen. Wenn beide Familien dann um den runden Tisch mit Drehteller saßen, wurde kräftig aufgetischt. Es gab Suppe, Fisch und Garnelen. Fast immer waren auch meine beiden Lieblingsgerichte dabei: Hühnerfleisch nach Art des Palastwächters, chinesisch Gong Bao Jiding, und Schweinefleisch süß-sauer mit Ananas.

Immer wenn wir zu Besuch kamen, bestand mein Vater darauf, dass wir den alten Koch als Erstes begrüßten. Wir mussten in seine heiße, stickige Küche gehen und ihm die Hand reichen. Zum Dank drückte er uns frisch geröstete Cashewkerne in die Hand, die fürs Hühnchen Gong Bao vorgesehen waren. Dass dieses berühmte Gericht in China meist mit Erdnüssen serviert wird, stört mich bis heute. Für mich ist es nur mit Cashew das wahre Hühnchen Gong Bao. Und alles war immer mit dicker Soße angerichtet. Das ist in China unüblich. Jahre später, wir lebten schon einige Monaten in Peking, fragte ich meinen Vater, wann es denn mal richtiges chinesisches Essen geben würde. Ich vermisste bei den Gerichten in Peking die sämige Soße und beim Hähnchen Gong Bao die Cashewkerne – so wie ich das vom China-Restaurant in der Rothenfelder Straße kannte.

Felix Lee bei seiner Erstkommunion in Wolfsburg-Westhagen, Frühjahr 1984

Meine Mutter mochte Wolfsburg nicht. Abgesehen vom alten Wasserschloss und einer Kirche aus dem Mittelalter war in Wolfsburg kaum ein Bauwerk älter als vierzig Jahre. Von Adolf Hitler 1938 als »Stadt des KdF-Wagens« (»Kraft durch Freude«) gegründet, ist Wolfsburg eine der jüngsten Städte in der Bundesrepublik. Keine Gründerzeitbauten, alten Gemäuer oder stattlichen historischen Boulevards. Die Straßen wirkten gesichtslos. Selbst die Seen im Umland waren künstlich angelegt. All das entsprach nicht der Vorstellung meiner Mutter von einer mitteleuropäischen Stadt. Während ich das große Feuerwerk, mit dem das vierzigste Stadtjubiläum 1978 im Allerpark gefeiert wurde, genoss.

Sie war als Kind mit ihren Eltern und drei jüngeren Geschwistern vom chinesischen Festland nach Hongkong geflüchtet. Dort lebten sie in einem Dorf namens Rennie’s Mill, in dem überwiegend Flüchtlinge wohnten. Meine Mutter war siebzehn, als ein belgischer Missionar sie und andere junge Frauen aus dem Dorf für eine Ausbildung zur Krankenschwester nach Europa vermittelte. Denn dort, vor allem in Mitteleuropa, gab es bereits in den Sechzigerjahren Pflegenotstand. 1967 machte meine Mutter in Remscheid ihren Abschluss. Eine Rückkehr nach Hongkong oder gar auf das chinesische Festland kam für sie nicht infrage. Für sie war klar: Nie wieder Flucht und Armut! Und das hieß auch: Nie wieder China! Sie war froh, es in den wohlhabenden Westen geschafft zu haben, auch wenn sie gern in einer anderen Stadt gewohnt hätte. Sie wollte, dass wir als Familie in Deutschland heimisch werden.

Mein zweieinhalb Jahre älterer Bruder und ich wurden getauft, gingen in einen katholischen Kindergarten, später auf eine katholische Grundschule, meine Mutter engagierte sich in der örtlichen Gemeinde. Wir nahmen an Kirchenfreizeiten im Harz und auf Ameland teil, ich wurde sogar Messdiener. Dass wir als gläubige Katholiken aufwuchsen, hatte damit zu tun, auf welche Weise meine Mutter und, wie zu berichten sein wird, auch mein Vater mit der katholischen Kirche als Helferin und Unterstützerin in Berührung gekommen waren. Dahinter steckte aber auch der Gedanke meiner Eltern, den viele Chinesen zu dieser Zeit im Ausland hatten: Wo knüpft man in einem neuen Land rasch und leicht Kontakte? In der Kirche.

Für mich gab es als Kind lange Zeit nichts Schöneres als die Krippe unter dem Weihnachtsbaum. Mein Vater hatte ein Glühlämpchen in dem kleinen Stall aus Pappmaché angebracht, damit das Christkind angestrahlt wurde. Wenn in der Gemeinde Mutter-Kind-Töpfern angesagt war, töpferte ich Krippenfiguren – selbst im Sommer. Du bist ja katholischer als der Papst, sagte die Tochter unserer Nachbarn einmal zu mir.

Ich kann mich erinnern, dass meinen Vater zumindest phasenweise die Frage nach Herkunft und Identität und wie wir, seine Söhne, damit umgehen mehr beschäftigte als meine Mutter. Sie wollte, dass wir so aufwachsen wie alle anderen Kinder um uns herum. Das klappte auch. Meistens jedenfalls. Zuweilen wurde ich aber daran erinnert, Exot zu sein. Wenn ich etwa mit meiner Mutter in der Innenstadt unterwegs war und Leute mit dem Finger auf mich zeigten: »Oh, wie niedlich, ein Chinese.« Oder: »Guckt mal, ein Schlitzauge.« Ich nahm das durchaus als Beleidigung wahr, hatte aber noch wenig Vorstellungen von Rassismus. Und auch wenn ich »Tsching, Tschang, Tschung« hörte, wusste ich, dass das nicht freundlich gemeint war. Aber ich versuchte, solche Beleidigungen nicht an mich herankommen zu lassen. Schließlich gingen auch meine Eltern darüber hinweg.

Als ich acht oder neun Jahre alt war, sagte mein Vater einmal zu meinem Bruder und mir: »Jungs, wie sehr ihr euch auch als Deutsche fühlt – für die Deutschen werdet ihr immer Ausländer sein.« Wir seien allerdings auch in China immer Fremde. Wenn vielleicht nicht äußerlich, so doch von unserer Art her, unserer Denkweise, würden wir auch dort nie wirklich dazu gehören. Seine Schlussfolgerung: Egal, wo wir sind, wir müssten uns mehr anstrengen als die anderen, immer ein bisschen besser sein.

Später habe ich immer wieder an seine Worte gedacht. Sie basierten auf den Erfahrungen, die er gemacht hatte. Doch trafen sie auch auf mich zu? Irgendwann in der Oberstufe im Kunstunterricht sollten wir auf Linoleumplatten eine Geschichte nachbilden. Mit Schnittmessern und Hohleisen hobelten wir Motive aus, bestrichen die Platten mit schwarzer Farbe und pressten sie auf Papier. Die Technik interessierte mich wenig. Was mich aber berührte, war die Geschichte, die uns der Kunstlehrer vorgegeben hatte. Darin ging es um ein kleines Männchen, das unter furchteinflößenden Riesen aufwächst. Als es sich auf die Suche nach Artgenossen macht und sie schließlich findet, fühlt es sich in der Welt der Ebenbürtigen gar nicht wohl und will zurück. Denn es kannte ja nichts anderes als das Leben unter Riesen. Ich erkannte mich in dieser Geschichte wieder und glaubte, auch den Unterschied zwischen meinem Vater und mir verstanden zu haben. Mein Vater, der das Leben unter Gleichen aus seiner Kindheit kannte, war in Deutschland zunächst völlig fremd. Anpassung musste er sich mühevoll erarbeiten. Ich hingegen kannte nichts anderes, als immer der Andere zu sein. Das Anderssein war für mich die Normalität.

Zugleich war es genau diese Sonderstellung zwischen Deutschland und China, die meinem Vater weitreichende Chancen eröffnen sollte – und mir später auch. Und das begann, nachdem die Presseabteilung sich bei meinem Vater mit der Nachricht gemeldet hatte: Am Tor stehe der chinesische Maschinenbauminister.

Hoher Besuch in der VW-Chefetage

Für meinen Vater gab es bis dahin nur selten Gründe, das berühmte Hauptgebäude des Konzerns mit der braunen Klinkerfassade und dem großen VW-Logo auf dem Dach zu betreten. Es war das höchste Gebäude von Wolfsburg. Ganz oben im zwölften und dreizehnten Stock saßen die Chefs, Vorstandsmitglieder, wie sie offiziell hießen.

Als er das Gebäude erreichte, standen dort tatsächlich fünf Chinesen im Eingangsbereich. Man hatte sie inzwischen vom Werktor hierhergeleitet. Mit einem Blick erkannte mein Vater, dass es sich nicht um Japaner handelte, auch nicht um Taiwaner oder chinesische Einwanderer aus den USA. Vier von ihnen trugen Anzug und Krawatte, einer hatte eine blaugraue Jacke und eine Hose in derselben Farbe an, einem Einheitsanzug, wie er in China seit Gründung der Republik 1912 üblich war.

Die chinesische Delegation in der Empfangshalle des VW-Hauptgebäudes, Wolfsburg, April 1978. In der Mitte der Minister für Land- und Industriemaschinen Yang Keng, rechts neben ihm Wenpo Lee

Günter Hartwich, Produktionsleiter und Mitglied im VW-Vorstand, hielt gerade eine kurze Begrüßungsansprache.Die Männer wirkten etwas hilflos, aber als sie meinen Vater sahen, hellten sich ihre Gesichter auf. Sie waren sichtlich erleichtert, einen Landsmann zu sehen. Und als mein Vater sie dann auch noch auf Chinesisch ansprach, schienen sie geradezu glücklich zu sein. Einer von ihnen hieß Yang Keng, dem Verhalten nach ganz klar der Anführer. Meinem Vater sagte der Name nichts. Warum auch, China war ihm im Laufe der Jahre fast so fremd geworden, wie es den meisten Bundesbürgern immer schon war. Yang Keng stellte sich als Minister der Volksrepublik China vor, zuständig für Land- und Industriemaschinen. »Wir sind hier, weil wir uns für Nutzfahrzeuge interessieren«, sagte er.

Nutzfahrzeuge? Mein Vater wusste nicht, was er davon halten sollte. Er muss irgendwie misstrauisch geblickt haben. Ohne gebeten worden zu sein, zog der vorgebliche Minister ein abgegriffenes Blatt Papier aus seiner Tasche, auf dem in Schreibmaschinenschrift die Namen der Delegierten standen. Visitenkarten, wie sie heutzutage in China bei jeder Begegnung überreicht werden, hatten sie keine. Hinter dem Namen Yang Keng stand schwarz auf weiß seine Amtsbezeichnung.

Inzwischen war neben dem Mitarbeiter aus der Presseabteilung auch Werner P. Schmidt eingetroffen. Alle im Werk kannten ihn als WP Schmidt, er war der Vertriebschef von VW und die Nummer zwei im Vorstand. Der hohe Besuch überraschte ihn sehr. Für meinen Vater wiederum war es das erste Mal, dass er mit Vorstandsmitgliedern zu tun hatte, abgesehen vom Forschungsvorstand Ernst Fiala, der ihn eingestellt hatte und nun ebenfalls anwesend war. Volkswagen hatte zu der Zeit schon über 60 000 Mitarbeiter und war streng hierarchisch aufgebaut. Einem Vorstandsmitglied persönlich die Hand zu schütteln – diese Gelegenheit hatten nicht viele. In jenem Moment beeindruckte meinen Vater das mehr als die Anwesenheit eines chinesischen Ministers, dessen Namen er noch nie gehört hatte.

Schmidt und Fiala wollten das Naheliegende tun und der Delegation das Werk zeigen. Doch der Minister lehnte ab. Er hatte offenbar eigene Vorstellungen. »Bauen Sie hier auch Kleinlaster?«, fragte er und bat meinen Vater zu übersetzen. Schmidt schüttelte den Kopf. Alle Nutzfahrzeuge werden im Werk in Hannover hergestellt, erklärte er dem Minister mithilfe meines Vaters. »Hier im Wolfsburger Stammwerk stellen wir nur Pkws her.« Eine Besichtigung des Werks in Hannover dürfte aber kein Problem sein, könne jedoch erst am nächsten Tag stattfinden. Er solle sich doch inzwischen die Pkw-Produktion anschauen. Etwas zögerlich willigte der Minister schließlich ein.

Besichtigung einer Werkhalle während des Besuchs der chinesischen Delegation in Wolfsburg im April 1978. In der Mitte Wenpo Lee, rechts Will Wolf, Mitarbeiter der Presseabteilung, und Yang Keng, Minister für Land- und Industriemaschinen, ganz links Wolfgang Lincke, Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung

Am Abend lud der VW-Vorstand die Gäste aus Fernost zum Essen in den Rothehof ein, das offizielle Gästehaus des Volkswagen-Konzerns. Gastgeber war Vorstandsmitglied Günter Hartwich. Einen professionellen deutsch-chinesischen Übersetzer konnte der Vorstand damals nicht so rasch auftreiben. Heute arbeiten in Wolfsburg Hunderte chinesische Mitarbeiter. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg. Also baten sie meinen Vater zum Übersetzen dazu.

Das Abendessen verlief zunächst recht förmlich. Hartwich fragte den Minister, ob er mit der Unterkunft zufrieden sei und ob ihm das deutsche Essen schmecke. Yang Keng bedankte sich mit einem Kopfnicken. Es wurden weitere Höflichkeiten ausgetauscht, ein Gespräch wollte aber nicht so recht entstehen, geschweige denn ein angeregter Austausch. Die Anwesenden der deutschen Seite wussten so wenig über China Bescheid, dass sie sich kaum trauten, Fragen zu stellen. Auf der chinesischen Seite war es ähnlich. Erst als Hartwich auf ein Glas zum Kamin bat, entspannte sich die Atmosphäre, und der Minister erzählte, was es mit seinem Besuch auf sich hatte. Yang Keng hatte den Auftrag, Chinas Fahrzeugindustrie, die bis dahin weitgehend aus der Herstellung von Traktoren und Lastwagen bestand, auszuweiten auf Nutzfahrzeuge für den Straßenverkehr, also Busse und große Lkws. Unverhohlen gab der Minister zu, dass sein Land technisch sehr rückständig sei, ihnen das Wissen fehle. Deswegen sei er nach Deutschland gekommen. Er wolle sich deutsche Fahrzeughersteller ansehen und von ihnen lernen. Von Kauf war keine Rede.

Im Verlauf des weiteren Abends stellte sich heraus, dass der Besuch Wolfsburgs spontan zustande gekommen war. Eigentlich hatte sich die Delegation nur die Nutzfahrzeugsparte von Mercedes-Benz anschauen wollen. Die chinesische Botschaft in Bonn hatte das für sie organisiert. Doch als sie in und um Stuttgart unterwegs waren, fielen dem Minister die vielen Fahrzeuge mit VW-Logo auf. Auf Nachfrage erfuhr er, dass diese Autos in Wolfsburg hergestellt wurden. Ohne die chinesische Botschaft zu kontaktieren, setzte sich Yang Keng mit seiner Gefolgschaft in den Zug und fuhr in die VW-Stadt. Aus deutscher Sicht war auch damals kaum zu glauben, dass ein chinesischer Minister auf offiziellem Auslandsbesuch nicht mal einen landeskundigen Begleiter bei sich hatte. Aber für chinesische Regierungsvertreter waren Auslandsreisen völlig neu, sie selbst unerfahren. Und Reisepläne spontan über Bord zu werfen, fanden sie offenbar normal.

Im Gespräch am Kamin wiederholte der Minister, was er schon am Morgen unmittelbar nach der Begrüßung gesagt hatte: Sein Land sei an Nutzfahrzeugen interessiert – an Pkws nicht. China sei dafür zu arm. Es gebe nicht einmal ausreichend geteerte Straßen. Zudem habe sein Land viel zu viele Menschen, die Städte seien zu eng, es gebe überhaupt keine Parkmöglichkeiten. »Für Autos, in die maximal fünf Personen hineinpassen, ist kein Platz«, betonte Yang Keng, »für eine ganze Pkw-Industrie sein Land nicht geeignet.« Er brauche praktische Fahrzeuge zum Transport von Gütern und kleine Busse für acht Leute aufwärts. Noch während mein Vater das übersetzte, beobachtete er, wie Produktionschef Hartwich mehrfach die Stirn runzelte. Bis dahin hatte er sich zurückgehalten. So ganz wusste er den Besuch aus Fernost offenbar nicht einzuordnen. Doch plötzlich schien Hartwich eine Chance zu wittern. »Ein sich entwickelndes Land braucht doch Pkws«, widersprach er dem Minister. Und dann holte er aus.

Er schilderte, wie zerstört Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen war, welche Not die Menschen damals litten. In den ersten Jahren nach dem Krieg hatte kaum jemand Geld für ein eigenes Auto, niemand konnte sich vorstellen, dass sich schon bald jede Familie ein eigenes Auto leisten können würde. Genau das hatte sich VW aber seinerzeit zum Ziel gesetzt: einen Wagen fürs Volk, für jeden bezahlbar, ein wahrer »Volkswagen«. Dafür sollte das Auto nicht zu luxuriös sein und auch nicht zu groß, passend für eine vierköpfige Familie. Diese beiden Kriterien erfüllte der VW Käfer zwar schon, aber den meisten Bundesbürgern war er noch immer zu teuer. Um die Produktionskosten zu senken, erhöhte VW die Stückzahl enorm. Denn je mehr Autos vom Band rollen, desto günstiger werden sie – und desto mehr können verkauft werden. Dieses Konzept ging auf. Nicht nur für VW. Die gesamte westdeutsche Wirtschaftsentwicklung nach 1945 war an diesen Aufschwung gekoppelt und profitierte davon. Der Chemiesektor, die Stahlindustrie, die Textilindustrie, der Maschinenbau, die Elektroindustrie – sie alle hingen zusammen. Der Käfer sei zum Inbegriff des deutschen Wirtschaftswunders geworden, sagte Hartwich. Dann ging er konkret auf die Einwände des chinesischen Ministers in Bezug auf Pkws ein. Pkws seien extrem wichtig für eine sich entwickelnde Volkswirtschaft. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen brauche man zwar auch. Doch in Bussen komme nicht jeder so voran, wie er möchte. Die Bürger einer modernen Gesellschaft brauchten Individualverkehr. Hartwich riet Yang Keng, China solle wie einst Westdeutschland zunächst Pkws bauen und auf einer solchen Pkw-Plattform dann auch Minibusse entwickeln, in denen acht oder neun Leute Platz finden. Genau so war VW mit dem Typ 2 verfahren, dem VW Bulli. Das Kerngeschäft sei aber der Käfer (Typ 1) geblieben. Hartwich schlug vor, dass China ein ähnliches Modell übernehme, bei dem Transporter und Pkws koexistierten.

Der chinesische Maschinenbauminister hörte Hartwichs Ausführungen interessiert zu, stellte auch einige Fragen, äußerte sich aber ansonsten nicht.

Mein Vater war nicht besonders darin geübt zu übersetzen, gab sich aber alle Mühe, zur Verständigung beider Seiten beizutragen. An einigen Stellen musste er etwas weiter ausholen und zusätzliche Erklärungen liefern, simultanes Übersetzen hätte nicht ausgereicht, zu verschieden waren die Welten, in denen die Gesprächspartner lebten.

Mein Vater hatte die Welt, aus der die fünf Delegationsmitglieder kamen, vor dreißig Jahren verlassen. Mit zwölf Jahren war er von China nach Taiwan geflohen. Wie es dazu kam und auf welche Weise er es schließlich nach Deutschland schaffte – davon später mehr. Fakt war, hinter ihm lag ein langer Weg. Seit seiner Ankunft in Deutschland 1962 lief es gut für ihn. Er studierte und promovierte, fand eine Anstellung als Entwicklungsingenieur bei VW. Von seinem ersten Gehalt legte sich mein Vater eine Hi-Fi-Anlage zu. In seiner Studienzeit in Aachen besaß er einen VW-Käfer, den er sich mit einem Kommilitonen teilte, inzwischen fuhr mein Vater einen Passat. In den Siebzigerjahren gab es im Werk nur wenige Ausländer, die es zum Abteilungsleiter geschafft hatten. Und eigentlich war er auch kein Ausländer mehr, seit 1977 besaß er die deutsche Staatsbürgerschaft, war also Deutscher. Als solcher war er vor einigen Monaten erstmals seit seiner Flucht nach China gereist, um seine Eltern wiederzusehen. Möglich gemacht hatte diesen Besuch die beginnende zaghafte Öffnung Chinas seit dem Tod von Mao Tse-tung im September 1976. Nach ein wenig Machtgerangel war Deng Xiaoping 1978 auf dem Weg an die Staatsspitze und hatte bereits erste Maßnahmen seines Modernisierungskurses eingeleitet. Dass eine chinesische Delegation nach Deutschland reiste, um sich einen Einblick in die hiesige Autoproduktion zu verschaffen, kam also nicht aus heiterem Himmel, sondern war Zeichen einer in den nächsten Jahren stetig voranschreitenden Entwicklung.

Mein Vater erzählte dem chinesischen Minister an jenem Abend von seinem Besuch in Nanjing – und welchen Eindruck seine Geburtsstadt auf ihn gemacht hatte. Bei seiner Ankunft am Flughafen hatte es weder einen in absehbarer Zeit fahrenden Bus noch Taxis gegeben. Seine Rückreise hatte er wegen eines Schneesturms mit dem Zug nach Peking antreten müssen. Vom Bahnhof war es ihm nur mit einem motorisierten Dreirad gelungen, den Flughafen zu erreichen. Der Fahrer dieses Gefährts hatte ihn, obwohl er einen warmen Mantel trug, zusätzlich in eine dicke Decke eingewickelt, unter der mein Vater dennoch entsetzlich fror. Auf der Chang’an Allee, Pekings berühmter Prachtstraße, sah er zwei Busse und einige Taxis, sonst nichts.

Und dann die Sache mit dem Schweinefleisch. Für seine Familie war es enorm schwierig gewesen, anlässlich seines ersten Besuchs Schweinefleisch zum Abendessen anbieten zu können. Für einen kurzen Moment überlegte mein Vater, ob er fortfahren sollte. Schließlich hatte er einen kommunistischen Topkader vor sich sitzen. Wie würde er es aufnehmen, wenn mein Vater kritisch über die Misswirtschaft im kommunistischen China sprach? Yang Keng, der hier so bescheiden auftrat, war in seinem Heimatland wahrscheinlich enorm mächtig. Allerdings machte er nicht den Eindruck eines besonders radikalen Anhängers von Mao Tse-tung, der, wie gesagt, inzwischen ja auch gestorben war. Also fuhr mein Vater fort.

Schweinefleisch war im Winter 1977 in Nanjing Mangelware, wie eigentlich fast alles. Um es bei einem Familienessen für meinen Vater servieren zu können, nutzte der Mann einer Nichte meines Vaters seine Kontakte und fuhr in einer Nacht- und-Nebel-Aktion zweihundert Kilometer aufs Land, um dort zwei Kilo Schweinefleisch zu kaufen. Über seine Dienststelle beim Militär gelang es ihm, an einen Laster zu kommen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es nicht. Mein Vater erzählte dem Minister nicht, dass das Fleisch aus Furcht vor einer Straßenkontrolle in Munitionskisten versteckt worden war. Schweinefleisch war in China subventioniert. Der Staat regelte die Verteilung. Auf eigene Faust Fleisch vom Land in die Stadt zu bringen, war schlicht illegal.