19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Das einzigartige Porträt eines Landes und einer Frau, die sich nicht zum Schweigen bringen lässt

Jelena Kostjutschenko berichtete viele Jahre lang über die politische Repression in ihrem Heimatland, bis ihre Zeitung eingestellt und sie ins Exil gezwungen wurde. Ihr Buch zeichnet ein eindringliches Bild von Russland aus der Sicht derer, die es brutal unterdrückt – Dorfmädchen, die zur Sexarbeit rekrutiert werden, queere Menschen in der Provinz, Patientinnen und Ärzte auf einer ukrainischen Entbindungsstation oder Journalistinnen wie sie selbst. In ihren packenden Reportagen und persönlichen Essays wirft sie einen schonungslosen Blick hinter Putins Propaganda und zeigt eine Welt, die Leserinnen und Lesern in Westeuropa ansonsten verborgen bleibt: die Lebensrealität der Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen.

Im März 2022 überquerte Jelena Kostjutschenko als Reporterin für Russlands wichtigste unabhängige Zeitung, die Nowaja Gaseta, die Grenze zur Ukraine, um über den Krieg zu berichten. Ihre Mission: dafür zu sorgen, dass die Russinnen und Russen von den Gräueltaten erfuhren, die Putin in ihrem Namen beging.

Aus ihren zahlreichen Reportagen der letzten fünfzehn Jahre hat Jelena Kostjutschenko dreizehn für dieses Buch ausgewählt. Sie verbindet sie mit autobiografischen Essays, entstanden seit dem Überfall auf die Ukraine 2022, zu einer kaleidoskopischen Erzählung über ihr Heimatland, das sich zu einem zunehmend autoritären, homophoben Staat entwickelt.

Kostjutschenko berichtet von der Annexion der Krim, dem Krieg im Donbass und aus dem belagerten ukrainischen Mykolajiw. Sie erzählt vom Leben eines queeren Paares im russischen Hinterland, besucht obdachlose Kinder, die sich in der Ruine eines verlassenen Krankenhauses in Moskau eingerichtet haben, begleitet eine 24-Stunden-Schicht in einem Moskauer Polizeirevier und verschafft sich Zutritt zu einem von der Öffentlichkeit abgeschirmten geschlossenen Heim für psychisch Kranke. Sie erzählt aber auch sehr persönliche Geschichten von sich und ihren Erfahrungen als junge, lesbische Frau, als LGBTQ-Aktivistin und als Reporterin der Nowaja Gaseta, die die Ermordung von vier Kolleginnen und Kollegen miterlebt hat.

Getrieben von der Überzeugung, dass die höchste Form der Liebe und des Patriotismus die Kritik ist, dokumentiert Kostjutschenko unerschrocken das Leben in Russland aus der Sicht derer, die systematisch zum Schweigen gebracht werden.

Mit einem exklusiven Vorwort für die deutsche Ausgabe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 564

Ähnliche

Das einzigartige Porträt eines Landes und einer Frau, die sich nicht zum Schweigen bringen lässt.

Jelena Kostjutschenko berichtete viele Jahre lang über die politische Repression in ihrem Heimatland, bis ihre Zeitung eingestellt und sie ins Exil gezwungen wurde. Ihr Buch zeichnet ein eindringliches Bild von Russland aus der Sicht derer, die es brutal unterdrückt – Dorfmädchen, die zur Sexarbeit rekrutiert werden, queere Menschen in der Provinz, Patientinnen und Ärzte auf einer ukrainischen Entbindungsstation oder Journalistinnen wie sie selbst. In ihren packenden Reportagen und persönlichen Essays wirft sie einen schonungslosen Blick hinter Putins Propaganda und zeigt eine Welt, die Leserinnen und Lesern in Westeuropa ansonsten verborgen bleibt: die Lebensrealität der Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen.

»Jelena Kostjutschenko ist für viele junge Menschen bereits jetzt die Ikone des kritischen Journalismus in Russland.« Bayern 2

»Jelena Kostjutschenko ist ein wichtiger Wegweiser für das einundzwanzigste Jahrhundert. Das Russland, von dem sie hier berichtet, ist das Russland, das wir verstehen müssen.« Timothy Snyder

Jelena Kostjutschenko, geboren 1987, ist eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen Russlands. Sie war die Erste, die über Pussy Riot schrieb, und wurde mehrfach verhaftet und misshandelt. Seit ihrem 17. Lebensjahr arbeitete sie für die Nowaja Gaseta, die wichtigste unabhängige Zeitung Russlands, die seit März 2022 nur noch unter sehr erschwerten Bedingungen erscheinen kann. Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Gerd-Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas, dem European Press Prize und dem Paul Klebnikov Civil Society Fellowship. Da Kostjutschenko wegen ihrer Kriegsberichterstattung aus Mykolajiw und Cherson eine langjährige Haftstrafe droht, lebt sie mittlerweile im Exil.

www.penguin-verlag.de

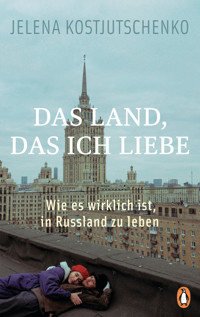

Jelena Kostjutschenko

Das Land, das ich liebe

Wie es wirklich ist, in Russland zu leben

Aus dem Russischen von Maria Rajer

Die in diesem Buch enthaltenen Reportagen erschienen erstmals auf Russisch in der Nowaja Gaseta.

Die begleitenden autobiografischen Essays sind eigens für dieses Buch geschrieben und hier erstmals veröffentlicht worden.

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text

wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023 Jelena Kostjutschenko

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Lektorat: Tamina Kutscher

Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg, nach einer Originalvorlage von Penguin Random House UK

Umschlagmotiv: Nana Heitmann / Magnum Photos / Agentur Focus

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-31023-3V001

www.penguin-verlag.de

Für Nugsar Mikeladse

was noch:

wenn die nacht anbricht

sollen

alle ihre augen schließen

wenn der tag

anbricht

sollen

alle ihre augen öffnen

Fjodor Swarowski

Inhalt

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Kapitel 1

Die Männer aus dem Fernsehen

Putin spielt schon lange, aber find mal einen passenden Medwedew

Kapitel 2

Das Ende der Kindheit

Leben in der Ruine

Kapitel 3

Moskau ist nicht Russland

Leben am Gleisrand

Kapitel 4

Gerechtigkeit vs. Anstand

Vom Morgengrauen bis zum Morgengrauen

Kapitel 5

Hilflosigkeit

Zahlen

Kapitel 6

Eine Frau sein

Die Straße

Kapitel 7

Meine wahre, unsichtbare Liebe

»In Liebe und Trauer«

Kapitel 8

Nichtrussen

Die letzten Hubschrauber

Kapitel 9

Mein erster Krieg (Mama und die Krim)

»Ihr Mann ist freiwillig unter Beschuss geraten.«

Kapitel 10

Erinnern (und Vergessen)

Die Träume von Beslan

Kapitel 11

Herz der Finsternis

Rost

Kapitel 12

Der Faschismus ist längst da (macht die Augen auf)

Das Internat

Kapitel 13

Der Krieg (wie er keimte und erstarkte)

Mykolajiw

Schluss

Die Nowaja und ich (wir waren eine Sekte)

Anhang

Dank

Anmerkungen

Chronologie

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Ich schreibe diese Zeilen in Berlin.

Diese Stadt wurde zu meiner Zuflucht.

Sie wurde zu meiner Hoffnung.

Ich wohne in der Nähe des Flughafens Tempelhof. Früher sind von hier Passagierflugzeuge gestartet. Später Militärflugzeuge. Dann landeten hier Transportflugzeuge, die Lebensmittel brachten. Dann kamen wieder Passagierflugzeuge. Jetzt wächst hier hohes Gras. Ich zerrupfe es zwischen meinen Fingern und denke: Alles geht vorbei.

Berlins Straßen sprechen viele Sprachen. Oft höre ich Russisch. Diese Straßen haben auch mich aufgenommen. Ich habe viel Hilfe bekommen. Kein einziges Mal wurde mir gesagt, mich träfe eine Schuld, weil ich Russin bin.

Das sage ich mir selbst.

Meine Mutter kam mich für acht Tage in Berlin besuchen. Sie hatte erst beim zweiten Anlauf ein Visum bekommen. Am ersten Tag weinten wir nur und lagen uns in den Armen. Dann sagte sie: Lass uns rausgehen.

Vor vielen Jahren, als sie zum ersten Mal in Berlin war, wollte sie den Reichstag sehen. Sie wollte die Wände anfassen, an denen sowjetische Soldaten Inschriften hinterlassen hatten. Ihr Vater hatte gegen den Faschismus gekämpft und gesiegt. Sie wollte diesen Sieg nachfühlen, ihrem Vater nahe sein.

Dieses Mal wollte sie nicht in den Reichstag. Wir gingen in meinem Kiez spazieren, sie hielt meine Hand. Sie wollte sehen, dass die Stadt gut zu mir ist. Dass sie mich nun beschützen würde. Ihre Tochter hatte gegen den Faschismus gekämpft und verloren; die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, war ihr nun verwehrt.

(Wenn ich »Zuhause« sage, bleibt mir das Herz im Halse stecken und ruht dort als warmer Stein. Er wandert nicht nach unten.)

Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich mit meiner Partnerin durch die Straßen und küsse sie, wann immer ich es möchte. Und sie küsst mich, wann immer sie es möchte. Niemand schaut sich nach uns um. Ich habe keine Angst vor Polizisten. Ich gehe an den unterschiedlichsten Demonstrationen vorbei und fühlte keine Gefahr.

Manchmal entdecke ich goldene Vierecke mit Namen vor meinen Füßen – Namen von Menschen, die Deutschland ermordet hat.

Ich habe dieses Buch meinen deutschen Freunden gezeigt. Sie sagten: Du hast dem Buch einen seltsamen Titel gegeben. So was sagt man bei uns nicht, höchstens Menschen, die radikal rechts sind. Sein Land zu lieben ist gefährlich. Das hat uns schon einmal in die Katastrophe geführt. Man kann seinen Partner oder seine Partnerin lieben, seine Kinder oder sogar seine Nachbarn – Menschen eben, aber nicht das Land.

Denn Liebe zu einem Land endet im Blutvergießen.

Dem konnte ich nichts entgegensetzen.

Ich denke nicht, dass Liebe Blutvergießen erfordert. Es sind Politiker, die im Namen der Liebe Blut fordern. Sie sagen: Aus Liebe müsst ihr zu Mördern werden.

Ich denke, jetzt, in Zeiten des Krieges, müssen wir uns dringend darüber klar werden, was wir fühlen und warum. Was unsere Gefühle sind, und was die Dinge, die uns zu diesen Gefühlen verpflichten.

Ich möchte verstehen, wie ich angefangen habe, mein Land zu lieben. Und was ich aus dieser Liebe heraus tun musste. Wohin sie mich gebracht hat. Ich dachte nach und schrieb, und dieses Buch ist das Ergebnis. Jetzt möchte ich mit Euch zusammen nachdenken. Ich bin mir sicher, dass wir einander viel zu sagen haben.

Kapitel 1

Die Männer aus dem Fernsehen

Ich habe keine Erinnerungen an mich als kleines Kind, erst an die Zeit, als ich etwa vier war, vielleicht auch drei. Ich erinnere mich an Silhouetten, die sich über mich beugten. Und an meine Großmutter. Sie starb, als ich fünf war, also muss ich bei meinen frühen Erinnerungen jünger gewesen sein. Großmutter machte gemeine Scherze und lachte, wenn sie mir auf die Finger haute. Sie war krank und nicht immer bei Verstand. Wenn sie der Wahnsinn überkam, wurde sie ganz schüchtern und versuchte sich einzuschmeicheln. Sie bildete sich ein, sie wohne bei fremden Menschen, deswegen versuchte sie, uns zu gefallen. Wenn sie wieder zu sich kam, war sie die Frau, die sie viele Jahre gewesen war: das Familienoberhaupt. Sie war es gewohnt, dass man ihr gehorcht, und sie forderte diesen Gehorsam ein.

Ich war oft krank, ständig erkältet. Nur selten ging ich aus dem Haus. In meinen Erinnerungen herrscht immer dämmriges Licht: Gegenüber wird gebaut, und das Haus verdeckt langsam das Licht. In der rechten Zimmerecke steht ein Klavier – gekauft auf Zuwachs. Mama hofft, dass ich eines Tages lerne, es zu spielen. In der linken Ecke steht ein Fernseher. Er läuft, aber das Bild ist unscharf, voller Schnee, dadurch wirkt es schwarz-weiß.

Der Fernseher war riesig, oder zumindest kam er mir kleinem Ding so vor, und hatte einen gewölbten silbergrauen Bildschirm aus dickem Glas. Darauf ließ sich gerne Staub nieder. Ich rückte einen Stuhl heran, kletterte herauf und berührte den Bildschirm mit dem Finger. Mir war, als berührte ich die Flügel einer Motte, ganz, ganz zärtlich. Elektrostatik, sagte Mama.

Ich erwartete den Abend wie ein mir rechtmäßig zustehendes Vergnügen. Dann sollte die Sendung »Gute Nacht, ihr Kindlein« kommen. Die Marionetten, ein Schweinchen namens Chrjuscha und ein Häschen namens Stepascha, würden sich unterhalten, und dann würde ein Trickfilm laufen. Ich mochte die gezeichneten Trickfilme, aber manchmal kamen auch welche mit Knetfiguren oder Puppen. Das erschien mir wie eine gemeine Verschwendung des Wunders Fernseher. Mit Puppen konnte ich selber spielen.

Ich bemerkte, dass Mutter den Fernseher immer schon eher einschaltete als zu »Gute Nacht, ihr Kindlein«. Sie kam von der Arbeit, hängte ihren Mantel auf und ohne die Schuhe auszuziehen, setzte sie sich gleich auf die Couch. Sie wartete ein paar Minuten, bis die Füße nicht mehr so sehr wehtaten, dann stand sie auf, ging schweren Schrittes zum Fernseher und schaltete ihn ein. Da lief eine Serie über Erwachsene oder die Nachrichten. Ich hasste Nachrichten, ich verstand nicht, wie man sich so was freiwillig anschauen konnte. Das Bild, das sich durch den Schnee kämpfte, war verschwommen. Die Leute schrien, gingen irgendwohin, manchmal waren da auch Moderatorinnen und Moderatoren – sie sahen alle gleich aus und redeten auch alle gleich. Ich verstand nicht, was sie sagten. Mama schaute hin und schwieg. Sie war sehr müde.

Allmählich begriff ich, was passierte. Mama erklärte mir, dass unser Land früher die Sowjetunion gewesen war, aber heute hieß es Russland. Und dass es in der Sowjetunion besser war, es gab viel Essen, und die Menschen waren nett. Jetzt war es anders. Später erfuhr ich, dass Mama Chemikerin war, aber da, wo sie gearbeitet hatte, bekam jetzt niemand mehr Geld, deswegen arbeitete sie jetzt als Putzfrau und als Lehrerin und wusch auch noch die Windeln in meinem Kindergarten. Deswegen war sie so müde und nahm mich nicht so oft in den Arm, wie ich es gern hätte. Ich fragte, wer daran schuld war, dass aus der Sowjetunion Russland geworden war. Mama sagte: Jelzin. Und wer ist Jelzin? Der Präsident. Was ist ein Präsident? Der wichtigste Mensch im Land.

Mama zeigte ihn mir, als die Nachrichten liefen. Der wichtigste Mensch im Land war alt und hässlich, und er hatte einen Riesenkopf. Ich verstand nicht, was er sagte. Er nuschelte, wie meine Großmutter, wenn sie krank war, und zog die Wörter in die Länge.

Ich sah ihn an und dachte: Du bist schuld, dass meine Mutter so erschöpft herumläuft. Dass sie beim Gehen mit den Füßen schlurft wie eine alte Frau. Dass sie nicht mit mir spielt und mich nicht so oft in den Arm nimmt, wie ich es gern hätte. Dass die Menschen früher nett waren und in der Sowjetunion wohnten, und jetzt wohnten wir in Russland, und Russland war schlechter. Wenn Jelzin auf dem Fernsehbildschirm erschien, verzog ich das Gesicht und sagte: Der ist böse. Als Antwort lächelte Mama manchmal. Also fing ich an, regelmäßig mit ihr Nachrichten zu schauen und auf Jelzin zu schimpfen, um sie lächeln zu sehen.

Manchmal besuchten Mama Freunde aus der Studienzeit. Sie saßen in der Küche, ich wuselte um sie herum. Wenn sie über Jelzin sprachen, spitzte ich die Ohren. In der nächsten Gesprächspause sagte ich: Jelzin ist böse. Die Erwachsenen lachten. Sie sagten: Deine Tochter ist schon ganz erwachsen. Die Erwachsenen sagten mir, dass Jelzin ein Trinker war. Also sagte ich fortan: Jelzin ist ein böser Trinker. Auch darüber lachten alle.

Je älter ich wurde, desto mehr verstand ich von den Nachrichten. Bergarbeiter schlugen mit ihren Helmen auf eine Brücke in Moskau. Mama überwies den Bergarbeitern Geld, sie sagte: Sie haben nichts zu essen. Die Tschetschenen führten Krieg gegen die Russen. Ich hatte Angst vor den Tschetschenen, ich dachte, sie wären schreckliche, bärtige Bösewichte, fast so wie Piraten, zu gern hätte ich einen von ihnen mal gesehen. Außerdem gab es Banditen. Die habe ich auch nicht gesehen, aber gehört. Manchmal wurde vor unseren Fenstern geschossen. Dann sagte Mama: Geh vom Fenster weg.

Als ich fünf war, erfuhr ich, dass wir alle sterben werden. Und dass auch Mama sterben kann. Bald darauf wurde mir klar, dass Mama nicht nur irgendwann am Alter sterben kann, sondern schon jetzt, wegen der Banditen. Seitdem fürchtete ich die Abende. Abends ist das Böse näher, die Dunkelheit bereitet ihm den Weg. Ich setzte mich ans Fenster und schaute aufmerksam in die Dunkelheit. Ich glaubte daran, dass mein Blick Mama den Weg nach Hause leuchtete, sie beschützte. Manchmal wurde die Angst zu groß. Dann nahm ich eine Metalldose mit Knöpfen und sortierte sie. Die Knöpfe schützten mich ein bisschen vor der Angst.

Als ich in der dritten Klasse war, sah ich einmal Banditen aus der Nähe. Es war auf dem Heimweg, ich ging nicht über die Straße, sondern durch die Hinterhöfe. Mama verbot mir, das zu tun, aber ich wollte schnell nach Hause. Ich sah drei Männer, und noch einen, aber der gehörte irgendwie nicht dazu. Ich weiß noch, dass sie schwarze Ledermäntel trugen – aber vielleicht habe ich mir das auch später ausgedacht. Einer von ihnen fluchte derb, dann zog ein anderer eine Pistole, sie war klein und sehr, sehr schwarz. Ich versteckte mich im nächsten Hauseingang und wartete auf die Schüsse. Es waren zwei. Ich wartete noch ein bisschen, dann steckte ich den Kopf hinaus. Der Mann, der allein gewesen war, lag zusammengekauert auf dem Boden, hinter seinem Ohr war es rot. Die Banditen waren nicht zu sehen. Ich machte einen großen Bogen um den Mann und rannte schnell nach Hause. Mama erzählte ich nichts davon. Ich wusste, dass einem vor Aufregung das Herz stehen bleiben kann, und ich wollte mit meinem ganzen kleinen Körper, dass sie lebte.

Die Banditen waren wegen Jelzin aufgetaucht, genau wie die Dunkelheit vor unseren Fenstern und die langen Abende, wenn ich darauf wartete, dass Mama von der Arbeit kam, und an Jelzin lag es auch, dass wir nicht genug Geld hatten – mittlerweile wusste ich, was Geld ist, und was es wert ist. Manchmal hatten wir kein Essen im Haus. Mit neun fing ich an, in einem Ensemble zu singen. Von Zeit zu Zeit gaben wir Konzerte in Krankenhäusern oder Theatern, dafür wurden wir bezahlt. Die einfachen Sänger und Sängerinnen bekamen 30 Rubel, die Solosängerinnen 60. Ich wollte Solosängerin sein. 60 Rubel – das waren sieben Laibe Schwarzbrot.

Ich fragte Mama: Wenn die Sowjetunion so ein gutes Land war, warum habt ihr es nicht beschützt? Mama erwiderte: Weil man uns betrogen hat. Jelzin hat uns betrogen.

Seitdem schaute ich die Nachrichten mit schadenfreudigem Eifer: Ich wartete darauf, dass Jelzin stirbt. Das mussten sie in den Nachrichten unbedingt zeigen. Aber er starb und starb nicht. Andere Leute starben. Begräbnisse waren damals an der Tagesordnung, ständig trug man mit rotem Stoff verkleidete Särge durch unseren Hof. Ich ging hin und fragte: Woran ist er gestorben? Woran ist sie gestorben? Die Menschen vergifteten sich mit Alkohol, erhängten sich, kamen bei Schießereien um, wurden bei Raubüberfällen getötet oder starben in Krankenhäusern, in denen es keine Medikamente und keine Ärzte gab. Aber meine Mama lebte, mein Blick beschützte sie. Manchmal verhandelte ich mit Gott. Ich sagte zu ihm: Wenn Mama stirbt, dann gehe ich in den Wald und lebe dort, und was willst du dann machen?

Und als ich in der siebten Klasse war, machte Jelzin Folgendes: An Neujahr, als Mama und ich am schön gedeckten Tisch saßen, sagte er vom Fernseher aus: Ich bin müde, ich gehe. Und hörte auf, Präsident zu sein. Das war das Neujahrswunder. Mama lachte und weinte, sie rief ihre Freunde an, und ich dachte: Das war es. Jetzt beginnt ein neues Leben.

Ein halbes Jahr später waren Wahlen. Man wählte Putin. Der sah ganz anders aus als Jelzin: jung, sportlich, mit klaren Augen. Die Augen waren das Einzige an seinem Gesicht, das man sich gut merken konnte. Bemerkenswert war auch die Stimme. Es schien, als müsste er sich beherrschen, um nicht zu knurren. Dafür freuten sich alle, wenn er lächelte.

Mama hatte nicht für Putin gestimmt. Sie sagte: Der ist ein KGB-ler. Zwei Wohnungen bei uns gegenüber gehörten KGBlern. Manisch misstrauische Leute, die viel tranken und unfreundlich waren. Wir hatten nichts mit ihnen zu tun. Am Tag der Wahlen kamen die Leute von den Wahllokalen und fragten einander: Haben Sie Putin gewählt? Wir auch. Ich wurde auch gefragt, nach Mama. Ich sagte: Nein, wir sind für die Kommunisten. Da riefen die Jungs vom Hof: Die Kommunisten sind schon alle tot. Wir hätten uns fast geprügelt.

Die Menschen glaubten daran, dass Putin sie beschützen würde. Vor den Wahlen waren in mehreren Städten Häuser explodiert. Wir lernten das Wort »Terroranschlag«. Nachts hielten jetzt Männer aus unserem Haus Wache, damit niemand unseren Keller verminte. Putin sagte, man müsse alle Terroristen einfach umbringen, dann würden auch keine Häuser explodieren. Er fing einen neuen Krieg in Tschetschenien an. Und ich fing an, als Putzfrau zu jobben. Ich war fast erwachsen und wollte Geld verdienen, damit Mama nicht mehr ganz so müde war. Nun war ich so müde, dass ich nach Hause kam und mich wie Mama, ohne die Schuhe auszuziehen, auf die Couch setzte, damit die Füße sich kurz erholten. Mama schimpfte nicht.

Der Fernseher funktionierte immer schlechter. Hinter dem Schnee erkannte man kaum noch die Gesichter. Ich fing an, Zeitung zu lesen, die gab es in der Schulbibliothek. Ich fand Gefallen daran, die Bilder flackerten nicht und man konnte nachdenken, während man las. Und dann fing ich selbst an, bei einer Zeitung zu arbeiten. Dort zahlten sie nicht schlechter als beim Putzen. Ich schrieb über Betrugsfälle mit gefälschten Bustickets, über ein Krankenhaus für Jugendliche und über Skinheads, die es in unserer Stadt plötzlich gab. Ich war stolz darauf, dass ich über erwachsene Dinge schrieb, und hielt mich für eine Journalistin.

Dann kaufte ich zufällig eine Nowaja Gaseta. Ich schlug sie auf und las einen Artikel über Tschetschenien. Darin ging es um einen Jungen, der seiner Mutter verbot, russische Musik im Radio zu hören. Weil russische Soldaten seinen Vater mitgenommen und als Leiche mit abgeschnittener Nase zurückgebracht hatten. In dem Artikel gab es Worte wie »Satschistka/Säuberung« und »Kontrollpunkt«. In dem Dorf Mesker-Jurt hatten Soldaten 36 Menschen getötet. Einen Mann (er überlebte) hatte man gekreuzigt, seine Handflächen mit Nägeln durchgeschlagen. Unter dem Artikel stand ein Name: Anna Politkowskaja.

Ich ging in die Kreisbibliothek und ließ mir einen Stapel der Nowaja Gaseta aus dem Archiv geben. Ich suchte ihre Artikel heraus. Und las sie. Ich dachte, ich bekomme Fieber, ich befühlte meine Stirn, sie war kalt, nass, tot. Mir wurde klar, dass ich nichts über mein Land wusste. Das Fernsehen hatte mich belogen.

Mehrere Wochen ging ich mit diesem Gefühl umher. Ich las, ging durch den Park, las weiter. Ich wollte mit einem Erwachsenen sprechen, aber es gab keine Erwachsenen – alle glaubten dem Fernsehen.

Ich war wütend auf die Nowaja Gaseta. Sie hatte mir die öffentliche Wahrheit geraubt, und eine eigene hatte ich doch noch nie gehabt. Ich bin 14, dachte ich, und bin jetzt ein Krüppel.

Später entschied ich, dass ich bei der Nowaja Gaseta arbeiten wollte.

Ein paar Jahre später klappte das auch.

Putin spielt schon lange, aber find mal einen passenden Medwedew

8. Mai 2008

Schon einen Tag vor der Einführung von Dmitri Medwedew ins Präsidentenamt wurde am Kreml der Ausnahmezustand erklärt: Am 6. Mai um 11 Uhr war der Kreml nicht wiederzuerkennen. Statt Touristengrüppchen mit Fotoapparaten in der Hand schlenderten Soldaten, merkwürdige Menschen in schwarzen Anzügen, Musiker in Smokings und Chorsängerinnen übers Kopfsteinpflaster. Am Tag vor der Amtseinführung wurden noch ein paar Durchläufe geprobt, inklusive Parade, Chor und Orchester. Aber vor allem war es eine Probe für die Journalisten.

69 Kameras sollen den Amtsantritt des Präsidenten filmen. Einige stehen auf dem Boden, andere sind an Schultern oder Bauch der Kameraleute befestigt, wieder andere filmen den Platz von Hochhäusern aus. Der Staatssender Erster Kanal wird das Ganze aus einem Hubschrauber übertragen. Und das belgische Fernsehen hat, nach langen Verhandlungen, seine Kameras mit Seilen an den Kremlmauern befestigt.

Die Proben am Kreml laufen schon seit Ende April. Und das Lager des Ersten Kanals steht seit einer Woche auf dem Platz. Ein paar Autos und ein Zelt dienen als Stabsquartier. Dort gibt es WLAN, heißes Wasser, Wurst und Lunchpakete. An den Wänden hängen Anzüge (jeder, der auch nur zufällig ins Bild geraten könnte, muss dem Anlass entsprechend aussehen), Ankündigungen, Zeitpläne der Proben. Das Filmen der knapp einstündigen Amtseinführung wird schon seit hundert Stunden geprobt. Putin geht an der Parade vorbei, dann Medwedew, die Zeremonie im Großen Kremlpalast, und wieder raus, am Schluss die Reden beider Präsidenten – und das immer und immer wieder.

Der Plan für die Kamerabewegung scheint nicht allzu kompliziert. Es gibt zwei Hauptakteure. Putin kommt aus einem Kremlgebäude und geht ins andere. Steigt rechts die Treppe des Großen Kremlpalastes hoch. Medwedew macht sich etwas zeitverzögert mit einer Eskorte vom Weißen Haus auf, und nimmt den anderen Eingang. Sie treffen sich drinnen. Nach der Zeremonie treten sie gemeinsam vor die Soldatenformation.

Auf dem Platz huschen knapp 50 Leute hin und her: Regisseure, Journalistinnen, Kameraleute, Cutterinnen, Sicherheitsleute, Soldaten. Namensschilder hat hier niemand, nach einer Woche Proben kennt man sich. Die Fernsehleute hören widerspruchslos auf die jungen Leute mit durchsichtigem Kabel hinterm Ohr. Alle – die Kameraleute, die Sicherheitsleute, die Soldaten – kommunizieren über Funkgeräte. Jemand schreit: »Die mit den Maschinengewehren hinter die Kameras!«, aber es tut sich nichts.

An der Parade vor dem Großen Kremlpalast sollen neun Militärzüge teilnehmen. Jetzt stolzieren ein Generalmajor und 30 Soldaten über den Platz, sie markieren Anfang und Ende des Zugs. Die Soldaten tragen Wintermäntel, der Major ist kreidebleich. »Gut, dass es kalt ist«, sagt der Kameramann neben mir, »vorgestern ist ein armes Kerlchen wegen der Hitze umgekippt.«

Zwischen den Soldaten laufen ein Dutzend Straßenfeger herum, alle haben ein untypisch slawisches Aussehen und tragen schicke grüne Uniformen. Auf dem Platz ist nicht ein Staubkorn, die Steine sehen wie gewaschen aus, trotzdem putzen die Straßenfeger hartnäckig irgendetwas aus den Rillen. Eine Frau im Anzug brüllt immerzu: »Auf den Bildern muss der Platz glänzen!« »Warum nehmen wir nicht gleich einen Staubsauger?«, fragt ein Straßenfeger. »Wegen denen da«, sagt die Frau und nickt in Richtung der Sicherheitskräfte.

»Straßenfeger, weg da, schnell! Wo sind die Präsidenten?«, ruft Natascha, eine dünne Frau in Jeans, sie führt Regie.

Die Präsidenten sind Statisten aus dem Sicherheitsdienst des Präsidenten, sie lungern auch hier auf dem Platz herum. Ein Mann mit dunklem Teint in Trenchcoat spielt Putin, gemeinsam haben sie nur das absolute Fehlen einprägsamer Merkmale. Ein lockiger, blutjunger Mann mit durchsichtigem Kabel hinterm Ohr und einem schrecklich listigen Gesicht ist Medwedew. »Die sehen doch ganz anders aus«, wundere ich mich laut. »Auf die Größe kommt es an«, erklärt mir der Techniker Ljoscha, der gerade den Regenschutz von den Kameras entfernt. »Es muss bis auf den Zentimeter passen, damit man die Kameras ausrichten kann. Putin spielt schon lange, aber find mal einen passenden Medwedew.«

»Putin, los!«, ruft Natascha. Der Sicherheitsmann geht gemäßigten Präsidentenschrittes an der Aufstellung vorbei. Hinter der ersten Reihe der Soldaten läuft ein Kameramann parallel zu Putin, die Kamera ist seitlich an einer Spezialweste befestigt. Ein Helfer sichert ihn mit einer Hand um seine Taille. Gemeinsam krebsen sie im Gleichschritt und sorgen für Unmut. »Zwanzig! Ich sagte doch zwanzig Schritte! Noch mal!«

»Bist du dir sicher, dass Medwedew links von Putin läuft?«, fragt ein anderer Regisseur Natascha. »Sollen wir sie nicht umstellen?« »Bin ich. Noch mal!« Danach streiten die beiden lange darüber, wo das vergoldete Redepult hinkommt. Es geht um 50 Zentimeter, die das Bild offenbar wesentlich verändern.

Endlich geht der Major beherzten Schrittes zu den Statisten, rattert herunter: »Herr Präsident, die Parade zum Amtsantritt des Präsidenten der Russischen Föderation ist bereit.« Salutiert. Putin blickt in die nächste Kamera und bewegt ein paar Minuten tonlos die Lippen – die Abschiedsrede des Präsidenten. Die Kameraleute filmen konzentriert.

Während man das Licht verändert, stehen die Präsidenten auf der Treppe und blicken wichtigtuerisch zu den Soldaten herunter. »Gut, dass morgen die Sonne nicht scheint«, sagt Putin. »Sonst kneift man die Augen zu, das sieht nicht nett aus. Und so kann man entspannt gucken.« »Hmm«, erwidert Medwedew.

Der Regisseur kommt angerannt und erklärt den Präsidenten zum x-ten Mal, wer wo hinläuft und welche Kamera wann sendet. Die Sicherheitsmänner hören aufmerksam zu. Sie werden nämlich alles Putin und Medwedew erklären müssen.

»Hoffentlich bläut der ihnen alles richtig ein«, motzt Natascha. »Nicht wie beim Wirtschaftsforum in Petersburg – wir proben uns dumm und dämlich, stellen Deko auf, gießen eine Eisbahn fertig, positionieren Sicherheitskräfte, Kameras … Putin steigt aus dem Auto, man erklärt ihm, dass er vor den Kameras da und da langlaufen soll, und der: ›Ich lauf doch nicht im Kreis!‹ Und marschiert geradewegs über die Eisbahn. Den Sicherheitskräften fällt die Kinnlade runter, und uns erst …«

»Und was, wenn Putin niesen muss?«

Ljoscha schaut mich verständnislos an

»Oder Medwedew stolpert? Es ist doch alles live …«

»Genau für den Fall«, erklärt mir Ljoscha stolz, »läuft die Liveübertragung solcher Events immer mit einer kleinen Verzögerung.«

Wie jetzt? Wir zerbrechen uns den Kopf, ob der freche rote Teppich keine Falten wirft, kein Extremist aus dem Busch hüpft, der Präsident beim Amtseid bloß nicht stolpert … Dabei hat der Film hier sowieso ein Happy End. Wozu also der ganze Stress?

Kapitel 2

Das Ende der Kindheit

Ich war gerade mit Freunden unterwegs, als Mama anrief und sagte, sie könne Wanja, meinen jüngeren Adoptivbruder, nicht erreichen.

Ich wollte nicht weg. Es war eine laue Sommernacht, man hörte mir zu, man mochte mich, ich hatte schon eine halbe Flasche Wein getrunken. Ich weiß nicht mehr, was ich ihr geantwortet habe, aber ich weiß noch, dass mein Tonfall etwas pampig war.

Ich machte mich trotzdem auf den Weg.

Langsam ging die Sonne auf. Ich nahm ein Taxi und rief die Polizei an. Wir rasten durch ganz Moskau, aus der gepflegten historischen Altstadt ins Dickicht der Plattenbauten am Stadtrand. Ich war verblüfft, wie groß dort die Bäume waren – sie waren riesig und reichten bis an die oberen Stockwerke heran.

Wanja lebte mal in Jaroslawl, mal in Kostroma. Er arbeitete als Weiß-der-Geier-was. Meine Schwester sagte, eine Zeit lang habe er für Geld mit Männern geschlafen. Über die Maifeiertage hatte er mit meiner Schwester die Wohnung getauscht. Sie war nach Jaroslawl gefahren, und er kam mit seinen Freunden in ihre Moskauer Mietwohnung.

Ich stieg die Treppe hinauf. Vor der Wohnungstür standen Polizisten. Sie warteten auf die Feuerwehr, um die Tür aufzubrechen.

Die Feuerwehr kam und sagte, dass sie die Tür nicht aufbrechen werde, solange der Eigentümer nicht vor Ort sei. Der Eigentümer war ein alter Mann, der auf seiner Datscha wohnte. Wir hatten nicht mal seine Nummer.

Ich sagte: Mein Bruder ist dadrin, wenn Sie nicht sofort die Tür aufbrechen und ihm dadrin irgendetwas passiert, bringe ich Sie wegen unterlassener Hilfeleistung hinter Gitter.

Ich glaubte natürlich nicht, dass ihm irgendetwas passieren könnte, aber es fühlte sich gut an, stark und erwachsen zu sein und die Bullen und Feuerwehrmänner einschüchtern zu können.

Die Männer schwiegen. Neben uns lümmelten noch zwei Freunde von Wanja herum und redeten irgendwelchen Blödsinn. Beide waren deutlich älter als Wanja. Sie waren kurz aus der Wohnung gegangen, um Alk zu kaufen, und standen nun vor verschlossener Tür. Einer hatte noch seine Tasche in der Wohnung, damit ging er allen auf die Nerven.

Ein Feuerwehrmann ging hinunter, schaute sich das Haus von außen an und sagte, man könne über den Balkon hinein.

Es vergingen mehrere Minuten.

Das Schloss quietschte von innen. Der Feuerwehrmann trat in den Hausflur, schaute an mir vorbei zur Treppe und sagte: »Nur Angehörige.«

Ich ging hinein. Wanja lag auf der Couch, er war komplett steif, sein Gesicht grünblau. Neben ihm lagen eine Tüte, ein Messer und eine Dose Feuerzeuggas.

Seine leibliche Großmutter weigerte sich, nach Moskau zu kommen. Sie verlangte, dass man ihn in ihrem Dorf beerdigt.

Wir entschieden, Wanja in Moskau zu beerdigen.

Jetzt habe ich auch ein Grab zum Besuchen, schoss es mir durch den Kopf.

Im Sarg hatte man ihn stark geschminkt, er sah überhaupt nicht aus wie er selbst. Seine Gesichtsknochen standen hervor, die Haare hatte man zurückgekämmt. »Er sieht aus wie ein Opernsänger«, sagte Mama.

Zur Beerdigung kam Wanjas Cousine – sie hatte das gleiche Gesicht wie er, die gleichen Augen. Auch sie war als Kind im Heim gewesen, wie er zunächst auch. Ich hatte gar nicht gewusst, dass er eine Cousine hatte.

Er hatte Bruchrechnen nie verstanden. Konnte Uhren mit Ziffernblatt nicht lesen. Imitierte Stimmen – in der Schule hatte er ein »gut« in Englisch, obwohl er kein Wort verstand, er sprach dem Lehrer einfach nach. Außerdem konnte er fremdsprachige Lieder singen. Er tanzte gern.

Mama hat immer gesagt: Meinen ersten Enkel kriege ich von ihm, nicht von euch Mädels.

Der Sarg war innen weiß.

An Wanjas Stirn klebte ein Zettelchen mit einem Gebet.

Wanjas Freunde traten zu mir und sagten, er habe sich ernsthaft mit Magie beschäftigt. Sie gaben mir ein Büchlein mit handgeschriebenen Zaubersprüchen. Zum ersten Mal sah ich seine Handschrift – sie erinnerte an die Schrift eines Grundschülers. Verschieden große Buchstaben kletterten übereinander.

Ich ging zum Sarg und legte das Büchlein neben seine Füße. Dorthin, wo eigentlich ein Säckchen mit gesegneter Erde hinkommt.

Ich dachte immerzu: Jetzt bin ich erwachsen. Jetzt bin ich erwachsen.

Danach kamen noch Unmengen Papierkram.

Dann war auch das vorbei.

Und ich hatte keinen Bruder mehr.

Ich war nie wieder an seinem Grab. Ich konnte einfach nicht.

Irgendwo auf meinem alten Laptop habe ich noch ein Foto von ihm. Darauf sieht er ganz klein aus, wie er neben mir sitzt, mit einem Bier in der Hand. Er lächelt und schaut ruhig in die Kamera. Meine Schwester hat einen Clip gemacht: eine Diashow mit seinen Fotos, untermalt von dem Lied »Auch du wirst mich verraten«.

Meine Schwester Sweta ist auch adoptiert. Zu dem Zeitpunkt, als Wanja starb, hatten wir fast gar keinen Kontakt. Sie trank sehr viel, klaute, log, rannte von zu Hause weg, stieß alle von sich, die ihr helfen wollten. Ich glaubte nicht, dass sie vorhatte zu überleben. Auf Wanjas Beerdigung hatte sie ein verquollenes Gesicht, ihr Kopf war rund und riesig. Ihr Hals konnte das Gewicht nicht halten, deswegen nickte Sweta immerzu. Sie warf eine Handvoll Erde auf den Sarg und steckte sich wie ein kleines Kind die schmutzigen Finger in den Mund.

Nach Wanjas Tod hörte sie auf zu trinken und herumzustreunen. Sie schrieb sich an der Juristischen Fakultät ein, und wurde später Fotografin. Heute ist sie eine intelligente, erwachsene Frau, in der zu viel Ruhe und Schwermut wohnt. Offenbar hat Wanja ihr das Leben gerettet.