Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

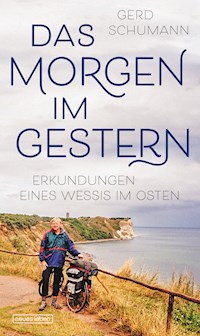

Eine liebevolle Entdeckungsreise durch Ostdeutschland Wie hat sich das Leben im Osten nach der Wende verändert? Wie sieht es in Ostdeutschland heute aus? Fragen wie diesen widmet sich Gerd Schumann in seinem Buch "Das Morgen im Gestern – Erkundungen eines Wessis im Osten". Aber kann da überhaupt etwas Interessantes bei herauskommen, wenn ausgerechnet ein Westler über den Osten schreibt? Und ob! Gerd Schumann, schon als junger Erwachsener DDR-affin, sagt, dass ihn für dieses Buch-Projekt seine eigenen Überzeugungen antrieben. So schnappt sich der bekennende Ost-Fan beispielsweise seinen Drahtesel und radelt damit einmal quer durch den Osten. Neben witzigen Anekdoten und Geschichten sind es Gespräche, die einen stimmungsvollen Einblick in das Leben nach der DDR gewähren. Ob es nun Begegnungen mit den Puhdys in luftiger Höhe über dem Berliner Alexanderplatz, Diskussionen mit Hans-Eckardt Wenzel über das Künstlerleben in der DDR oder Plaudereien mit dem Nachbarn vom Campingplatz sind – Gerd Schumanns Erlebnisse und Beobachtungen lassen den Leser frische Ostluft schnuppern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Fotos von Gerd Schumann

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Verlag Neues Leben – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book: 978-3-355-50060-9

ISBN Buch: 978-3-355-01885-2

© 2019 Verlag Neues Leben

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin

unter Verwendung von Fotos von Gerd Schumann

www.eulenspiegel.com

Dank

Verlag und Autor danken dem Verlag 8. Mai GmbH für die freundliche Genehmigung des Nachdrucks aus der Tageszeitung junge Welt und dem Kulturmagazin Melodie & Rhythmus.

Inhalt

Vorwort

Entdeckungen

Von Florence Hervé

Einleitung

Das Morgen im Gestern. Ein Wessi im Osten

I. Unterwegs

»De cara al pueblo«

Mit dem Gesicht zum Volke: Was Gerhard Schöne in Nicaragua 1987 erlebte und wie er darüber ein für die DDR wegweisendes Gänsehautlied schrieb − vergeblich

Pornos und Gartenzwerge

Januar 1990: Reise zur letzten Montagsdemonstration in Leipzig, nach Schwerin und Grabow sowie in den kleinen Ort Bellin bei Güstrow

So nah, so fern

Das Schloss revisited: Zu Besuch im Swapo-Kinderheim nach dessen Schließung

Nachtrag: Margot Honecker, Ehrengast in Namibia. Interview mit Henning Melber

Das hätte Erich nicht hingekriegt

Plötzlicher Unfalltod oder langsames Schüttelsterben: Zur Jahrtausendwende auf Tour durch den Norden eines verschwundenen Landes

Tom Hanks in Ironhut City

Wie das einstige »Stalinstadt« ins US-Fernsehen kam: Eindrücke aus Eisenhüttenstadt vom gut gesponserten Kampf des Kapitalismus gegen die Geister des Sozialismus

Der Riss

Raues von der Sonneninsel Hiddensee: Ernst Busch im Abseits, Bürgermeister im Zwiespalt, Marinehubschrauber im Anflug – und die Natur spielt verrückt

Der Sound der Orte

Metropol, Tränenpalast, Alexanderplatz, Neu-Helgoland, Mont Klamott: Beobachtungen aus Ostberlin, ehemals Hauptstadt der DDR

Prima Klima

Und plötzlich ging die gelbe Sonne auf: Stimmungswechsel in Deutschland. Mit DDR−Trikot auf der Fußball-WM 2006

Abschied von der Landstraße

»Für die Verdammten und für das Salz der Erde«: Hannes Wader auf seiner letzten Tournee. Seine Lieder werden die Zeiten überdauern

Nachtrag: Prüfstand DDR in der Talkshow

»Born to be King«

Der Prinz von Mirow: Wie der Adel die Arbeiterklasse mit Hilfe der FDP verdrängte. Impressionen aus einer kleinen mecklenburgischen Stadt

Der letzte Hippie

Wiedersehen in der DDR: Pablo Menéndez und seine revolutionäre Mutter Barbara Dane schrieben ein spezielles Kapitel der Beziehungen Kuba-USA

II. Kulturrevolution

Ein deutsches Schicksal

1990. Nena, ihre Kinder und die Entstehung eines neuen, großen, vereinten Deutschlands

Zurück zum Original

Plädoyer für einen vernunftgeprägten Umgang mit der DDR unter besonderer Einbeziehung der Künste

Die Vision

25 Jahre DDR-Musikmuseum: Warum die darin präsentierte Ost-Mugge die Zeiten überdauern wird. Auskünfte von Reinhold Andert

»Kleines Fenster zur Welt«

Gespräch mit Hans-Eckardt Wenzel über das »Festival des politischen Liedes«, Woody Guthrie auf Englisch und auf Deutsch – und über sein Künstlerleben in der DDR

»Etwas ganz Großes tun«

Von den Klosterbrüdern, NO55 und den Gitarreros zu Renft und Mitch Ryder: Als Gisbert »Pitti« Piatkowski vor Jahrzehnten »Jumpin’ Jack Flash« hörte, veränderte sich sein Leben

Oben – nicht abgehoben

Eine exklusive Begegnung mit den Puhdys in luftiger Höhe über dem Berliner Alexanderplatz

Nachtrag: Die zweite Auflösung

Die Brecht-Interpretin

Durch die Zeiten: Jahrgang 46 – die Autobiografie von Gina Pietsch erzählt vom Aufbruch und wie es weiterging

Nachtrag: Antifaschismus – was sonst?

Erinnerung für die Zukunft

Vor zwanzig Jahren starb Gerhard Gundermann. Sein Werk lebt immer noch und immer mehr, weil die Geschichte vom Kommunismus weitergehen muss

Nachtrag: Filmpreise

»Komm, wir schlachten die Uhr«

Von den Schwierigkeiten eines differenzierten Umgangs mit der DDR-Kultur − unter Berücksichtigung des Films »Gundermann«

»Proletarier sollten Paläste haben«

Vor 40 Jahren wurde der Palast der Republik eröffnet. Keine 15 Jahre später war Schluss – mit ihm und mit der DDR

Geächtet

Über den Umgang mit Siegfried Lenz’ »Der Überläufer« (BRD, 1951/53) und Werner Bräunigs »Rummelplatz« (DDR, 1964/65) – im Kalten Krieg und im Heute

Am Ende der Wende (West)

»Der anachronistische Zug« ruft nach »Freiheit und Democracy« und setzt diese mit Gewalt durch. Oder: Vom gescheiterten Versuch, in der BRD kulturelle Hegemonie zu erlangen

III. Internationalismus

»Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch!«

Von Moskau nach Berlin, in den Wäldern, Sümpfen und Bergen Europas: »Tod der Faschistenmacht!« Lieder vom gerechten Krieg und vom Widerstand

Damals in der Bipolarität

Aus der Geschichte des »proletarischen Internationalismus«: Mosambikanische Vertragsarbeiter in der DDR

25. April 1974, 0.20 Uhr: Grândola, vila morena

José Afonso und Franz Josef Degenhardt sangen von der portugiesischen Revolution: Zwei historische Vinylscheiben erzählen die Geschichte einer untergegangenen Epoche

13 Monate mit Tania

Aus der DDR nach Kuba: Gespräch mit Ulises Estrada Lescaille über seine Geliebte Tamara Bunke, über Ernesto Che Guevara und die strengen Regeln der Konspiration

Nachtrag: Letzte Begegnung mit Ulises auf der Buchmesse in Havanna

Quellen

Vorwort

Entdeckungen

Von Florence Hervé

Dreißig Jahre sind historisch betrachtet eine kurze Zeit; zugleich aber auch eine lange, wenn – wie im Fall eines gesellschaftspolitischen Umbruchs von einiger Dimension − des Geschehens, der Veränderungen und des gelebten Lebens gedacht wird.

Zurückblicken lohnt sich. Es bedeutet, sich aus der Gegenwart heraus auf eine Reise in die Vergangenheit zu begeben – mit Blick auf die Zukunft. Mit seinen literarischen und politischen Reportagen nimmt uns Gerd Schumann auf diese entdeckungsreiche Tour durch den Osten in memoriam des Ostens mit. Er ist einer, der genau hinschaut, treffend beschreibt, vergleicht und die Menschen selbst zu Wort kommen lässt. Das erlaubt ein differenziertes Bild und regt an, sich ohne Scheuklappen mit der DDR auseinanderzusetzen. Wie war es damals? Was war besser, was nicht? Wieso sind wunderbare Musik, Literatur, Kunstwerke, Filme den Jüngeren heute unbekannt? Warum sind internationale Initiativen und Solidarität weitgehend vergessen? Wieso interessiert es die meisten Medien kaum, wie es den Menschen erging, die sich plötzlich in einem ihnen fremden Land zurechtfinden mussten? Jene Geschichten eben von Brüchen und Umbrüchen in den »blühenden Landschaften«?

Für mich als Französin waren das Verhältnis zur DDR und die Wahrnehmung des Ostens natürlich anders als in der Bundesrepublik bei denjenigen, die »Wessis« genannt werden. Es war der Blick einer Außerhalb-Stehenden, verbunden mit einer gewissen Distanz zum Sujet, geprägt von einem anderen Kräfteverhältnis international und einer anderen Politik im eigenen Land.

So musste ich mich wundern, als ich Anfang der sechziger Jahre, während meines ersten Studiensemesters in der Bundesrepublik, die Litanei von den »armen Brüdern und Schwestern in der Zone« hörte. Grau in grau und trüb in trüb war es auf der anderen Seite der Elbe, so das suggerierte Bild. Selten waren Stimmen zu hören, die Positives berichteten. Ich erinnere mich an einen Bericht in der Illustrierten Stern von 1965 über Frauen in der DDR. Das darin Beschriebene stand schon ziemlich allein da: »Das Wunder drüben sind die Frauen«, war zu lesen – es gab also anscheinend doch etwas Gutes, wenn auch weitgehend ungehört.

Meist hieß es doch: Drüben müssen die Frauen arbeiten und ihre Kinder in öffentliche Einrichtungen stecken – wie furchtbar! Und ich, die ich als junge, 23-jährige Mutter von zwei Kleinkindern in der BRD nicht studieren konnte und es unter schwierigen Bedingungen kaum schaffte, freiberufliche Tätigkeit mit Familie und Kindern »zu vereinbaren«, blickte auf Frankreich zurück, aber auch neidisch auf die DDR, wo dies eine Selbstverständlichkeit war.

Anfang der siebziger Jahre dann, als ich gegen den Paragrafen 218 Unterschriften sammelte – in der DDR war die Fristenregelung 1972 bereits Gesetz – oder für die Ostverträge demonstrierte, erlebte ich des Öfteren aggressive Bemerkungen wie: »Gehen Sie doch nach drüben, wenn es Ihnen hier nicht passt!« Warum diese Wut, ging es doch um Menschenrecht und Entspannung?

Der Umgang mit »Drüben« verlief in Frankreich anders. Auch wenn die DDR erst 1973 von der Regierung in Paris anerkannt wurde: Es gab bereits ab Ende der fünfziger Jahre einen regen kulturellen Austausch. Es entstanden Freundschaftsgesellschaften, Patenschaften zwischen französischen und DDR-Städten; es folgte Anfang der Achtziger die Gründung von Kulturinstituten. Eine lebendige wissenschaftliche Forschung über die DDR entwickelte sich beispielsweise an »meiner« Pariser Universität in Vincennes ab 1972, verbunden mit der Zeitschrift Connaissance de la RDA. An der Universität Paris Saint-Denis wurde ein Dokumentationszentrum über die DDR eingerichtet, das zu einer bedeutenden Informationsquelle wurde.

Und ich freute mich, dass wichtige literarische Werke wie Vercors’ »Das Schweigen des Meeres«, Louis Aragons Lyrik und »Die Glocken von Basel«, oder Elsa Triolets »Die Liebenden von Avignon«, weitgehend ignoriert im Westen, wenigstens in DDR-Verlagen erschienen. Und dass es dort die Forschung zu Clara Zetkin gab, einer der bedeutendsten Vertreterinnen der Frauen- und Friedensbewegung, der Initiatorin des Internationalen Frauentags, die ansonsten stiefmütterlich behandelt wurde.

Und heute in Deutschland? Vieles scheint vergessen zu sein oder bewusst ignoriert zu werden. Ist etwa das Vergangene die Gegenwart, und der Kalte Krieg läuft auf ideologischen Hochtouren? Klischees werden weiter oder erneut bedient, positive Aspekte oft ins Gegenteil verkehrt – wie der Antifaschismus der DDR zum Beispiel. Der kann ja nur »verordnet« gewesen sein – auf diese Art wird eine schädliche Politisierung der Erinnerung erzeugt. Oder die Rechte der Frau in der DDR, der hohe Bildungsstand, die Qualifikationen – das fiel häufig unter »Pflicht« oder »Zwang« und wird somit ins Negative verkehrt.

Auch die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: 1983 beispielsweise wurde in der DDR der einzige Prozess auf deutschem Boden gegen einen am Massaker von Oradour beteiligten SS-Mann durchgeführt. Ein ganzes französisches Dorf war 1944 von der SS in Schutt und Asche gelegt worden – 642 Menschen erschossen, verbrannt. Selbst die Tatsache, dass ein solcher Prozess, der längst fällig war, überhaupt stattfand, wurde in der BRD interpretiert als Popanz. Er solle der DDR dazu dienen, hieß es, sich als Vorbild für die NS-Strafverfolgung zu stilisieren.

Weshalb allerdings staatlicher Antifaschismus oder Erinnerungspflicht schlechter sein sollen als die bundesdeutsche Verhinderung der Verfolgung von Naziverbrechen bleibt mir rätselhaft. Von derartigen Beispielen, die schon vorgestern im Rahmen der Auseinandersetzung mit der DDR-Wirklichkeit eine Rolle spielten, aber sonderbarerweise auch aktuell und wahrscheinlich sogar in Zukunft noch stehen, gibt es viele.

Gerd Schumanns Beschreibungen und Gedanken dagegen widersprechen einfachen Mustern und Zuschreibungen. Sie laden zum Nachdenken ein. Und das ist gerade heute wichtig.

Florence Hervé, geb. 1944 und aufgewachsen in Ville d’Avray bei Paris, ist promovierte Germanistin, Journalistin, Dozentin. Autorin zahlreicher Bücher (zuletzt: »Wasserfrauen« und »Oradour: Geschichte eines Massakers«), Mitherausgeberin des Kalenders »Wir Frauen«. Erhielt 2011 den Clara-Zetkin-Frauenpreis. Verweigerte das Bundesverdienstkreuz. Lebt im Rheinland und im Finistère.

Einleitung

Revolution

Ist das Morgen schon im Heute

Ist kein Bett und kein Thron

Für den Arsch zufriedner Leute

Denn sie lebt in dem Sinn

Dass der Mensch dem Menschen wert ist

Dass der Geist der Kommune

Dem Genossen Schild und Schwert ist.

(Gerulf Pannach/Renft, 1973)

Einerseits:

Das Morgen im Gestern

Wären auf dem Boden eines seit 1990 zur Geschichte gewordenen Staates, der das Experiment »Freiheit von Ausbeutung und Krieg« gewagt hatte, tatsächlich die vom Sieger ausgelobten »blühenden Landschaften« entstanden – kaum jemand würde sich noch groß Gedanken über ihn machen. Doch es kam anders – und mittlerweile ist Wolf Biermann weltweit so ziemlich der Einzige, der meint, »die blühenden Landschaften im Osten sind entstanden …« (Der Spiegel 39a/2017)

Kohls Quadratur des Kreises blieb Propaganda, und bald 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an den Kapitalismus, dessen staatliche Verfasstheit »Demokratie« genannt wird, existiert der »große Graben zwischen Ost und West« (FAZ, 2.10.2017) immer noch. Die Arbeitslosenquote im Osten ist höher, die Produktivität niedriger, und die Betroffenen wundern sich, dass sie so viel weniger leisten als ihre Kollegen »drüben« im Westen. Wie konnte das angehen? Inzwischen geben sich die Berufssoldaten-Ost Mühe aufzuholen, indem sie schneller schießen und robben. Na toll …

»Nachwendezeiten« werden die Jahre, die der gesellschaftspolitischen Rolle rückwärts folgten, gerne genannt. Oder es wird gesagt: »zu Ostzeiten«, »in der damaligen DDR«, gar vom »ehemaligen Osten« ist die Rede – es geht jedenfalls um ein »Ex«, ganz so, als müsste betont werden, dass es nicht mehr ex-istiert. Dagegen bezeichnen manche, bei denen sich die Erinnerung zum Lebensgefühl verdichtet, das verschwundene Land in einer Mischung aus Nostalgie, Wissenschaft und Erfahrung als »bisher größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung«. Umfragen indes behaupten, für die übergroße Mehrheit überwiege dreißig Jahre nach dem Mauerfall »das Positive«.

Letztlich wird die Geschichte den Stellenwert des Ex taxieren. Dies ist derzeit nicht möglich, da sie von jenen geschrieben wird, die die DDR als »Unrechtsstaat« dauerhaft etablieren möchten, zu diesem Zwecke immer neue Diskreditierungs-Register ziehen und den Trend zur Subjektivierung des behandelten Gegenstands permanent verstärken – auf dass dieser Grundgedanke in den Köpfen der Noch-Andersdenkenden sicher platziert werde.

Das alte, durch die Zeiten erprobte Schema, wonach einzelne Personen den Lauf der Dinge bestimmen und Hierarchien den Rest regeln, diente durchweg der Erhaltung aktueller Herrschaftsverhältnisse und der Geschichtsdeutung als Mittel zum Zweck. Dass der Mensch ein gesellschaftliches Wesen und zugleich Denker und »Schöpfer« (Victor Jara) ist, spielt keine Rolle. Und wenn die seit nine-eleven so beliebte Frage auftaucht, über deren scheinbar weltbewegende Dimension schon ganze Romane verfasst wurden, nämlich, wo man am 11. September gewesen sei, weiß jeder: 2001 ist gemeint – und nicht 1973 der Faschistenputsch mit CIA-Logistik in Chile. Nach 1973 wurde Victor Jaras »Te recuerdo, Amanda« in der DDR zum meistgespielten Song, einer der schönsten der Welt, von DT64 rauf und runter gedudelt, aufgeführt auf dem Festival des politischen Liedes. Zwangsverordnete Solidarität. Das Bild von Amanda, wie sie, wartend auf Manuel, vor dem Fabriktor steht – das hatte Symbolkraft.

Oder der 9. November, eleven−nine, der zum Schicksalstag der Deutschen wegen des Mauerfalls stilisiert wird. Nein, nicht etwa der 9. 11., an dem 1938 jüdische Synagogen abgefackelt, Läden geplündert und Menschen gedemütigt wurden.

Das Ganze zudem – bittere Ironie der Geschichte − exakt 20 Jahre nach Karl Liebknechts Proklamierung einer »freien sozialistischen Republik Deutschland«, die blutig niedergehalten worden war. Die vom Sozialdemokraten Philipp Scheidemann eilends ausgerufene »Deutsche Republik« obsiegt und beseitigt zwei Monate später mit Liebknecht und Luxemburg die Hoffnung auf eine Wende zum Guten. Die Frage, was aus einem Deutschland mit Rosa und Karl – vielleicht also in der Konsequenz sogar ohne die Nazi-Herrschaft − geworden wäre, wird nicht aufgeworfen, im neuen Westen erst recht nicht.

Trotzdem saß im März 2005, als Namibia den fünfzehnten Jahrestag seiner Unabhängigkeit von der Apartheid feierte, auf der Ehrentribüne in Windhoek Margot Honecker. Die vormalige DDR-Ministerin, die in Chile Exil gefunden hatte, wurde dann auch nach Managua und Havanna eingeladen, und die Einheimischen erzählten von Solidarität und Internationalismus, die sie durch die DDR erfahren hätten. Weltsichten. Manches davon bleibt – in den Köpfen vor allem.

Vielleicht gilt eines Tages auch hierzulande, dass die in DDR-Schulen gelehrte Sicht auf die Welt richtig war. »Spaniens Himmel« und »Ich war neunzehn«, Ernst Busch und Konrad Wolf – und nicht die Storys von Gernika-Legionären und wie die Kanzlerin sich 2015 dem »Tag der Befreiung« in Moskau verweigerte. Da war Faschismus längst zu Nationalsozialismus gesprachregelt worden, rot zum schlimmeren braun erklärt und vereint per verordneter Gleichmacherei als »Reiche des Bösen«. Von Deutschland war inzwischen wieder Krieg ausgegangen. »Nie wieder Auschwitz« – unter dem Ruf des grünen, dünn gelaufenen Außenministers mit Herrenring machten deutsche Aufklärer Ziele ausfindig, die sie schon 1941 ausfindig gemacht hatten. Diesmal erledigten in Belgrad Tarnkappenbomber den Rest.

Da rieb sich mancher von denen, die ihren Traum vom Reisen endlich verwirklicht hatten, verwundert die Augen. Oder auch nicht. Jedenfalls hatte sich der Weg vom Willkommensgeldempfänger zum unerwünschten Fremden als erschreckend kurz erwiesen. Der Spiegel warnte schon Anfang 1990: »Mindestens 500000 DDR-Bürger werden in diesem Jahr in die Bundesrepublik übersiedeln, Hunderttausende kommen aus den Ostblockstaaten. Wer soll die Einwanderer bezahlen? Der Kampf um Jobs und Wohnungen wird härter; Renten- und Krankenversicherungen sehen sich enormen Zusatzforderungen ausgesetzt.« (Der Spiegel, 4/1990)

Flüchtlinge sind nicht alle gleich, lebendig nicht und nicht als Leich; vor 89 ist nicht nach 89; Fluchthelfer sind keine Flüchtlingshelfer.

Das Kapital indes wird niemals vergessen, geschweige denn vergeben, dass ihm viereinhalb Jahrzehnte hindurch die Verfügungsgewalt über seine Produktionsmittel vorenthalten worden war. Es wird alles, auch ideologisch, dafür tun, damit ihm dieser Schmerz nie wieder zugefügt wird. Ein gefährlicher Gedanke am Rand zum Unfassbaren − und manchmal wird gar suggeriert, das »DDR-Unrecht« käme der kapitalismusimmanenten Holocaust-Variante von Herrschaft nahe.

Umso wichtiger wird es, der Manipulation von Geschichte entgegenzutreten – mit Aufklärung beispielsweise, mit dem Mittel der Information, der Nachricht, aber auch der Macht des Erlebten und Gelebten, der Erfahrung derjenigen, die sich erinnern wollen. Mag dieses auch noch so subjektiv sein, so öffnet es doch einen Blick auf die Folgen des Verlustes und drängt auf ein vielfältiges Bild vom »real existierenden Sozialismus« mit seinen Stärken und Schwächen, und wie es passieren kann, dass die Vernunft auf der Strecke bleibt. Davon handeln die in diesem Buch zusammengesammelten Texte aus drei Jahrzehnten.

Ein Teil davon wurde bereits in verschiedenen Medien veröffentlicht – vor allem in der Tageszeitung junge Welt und im Kulturmagazin Melodie und Rhythmus. Diese boten dem Autoren die Möglichkeit, jenseits des bürgerlichen Mainstreams zu schreiben, sonst wäre manche Story vielleicht nicht zu Papier gebracht worden, manches Gespräch nicht geführt, manches Feature nicht gelebt worden – Vergangenes passiert Revue.

Sich erinnern bedeutet immer auch nachdenken darüber, was war, warum es so war und wie es hätte sein können, wenn … Die Frage nach dem Wenn eröffnete erst die Möglichkeit, Fehler zu erkennen, um es besser zu machen, es gut zu machen – irgendwann einmal oder niemals. Frei nach Renft: zwischen Wehmut, Zorn und Sehnen.

Andererseits:

Ein Wessi im Osten

Die jahrzehntealte Erfahrung lautet: Es kann in der Regel wenig Interessantes herauskommen, wenn ein Wessi über die DDR schreibt; und auch nicht über die Nach-DDR, also das, was die alte BRD aus ihr gemacht hat. Als zu groß haben sich die Vorurteile erwiesen, die in der damaligen Bonner Republik bezüglich des Ostens über die Jahrzehnte angehäuft wurden. Zunächst in den Wirtschaftswunderjahren der Ära des Kalten Krieges, als der Antikommunismus im Vergleich zur faschistischen Herrschaft, leicht modifiziert, zu den ideologischen Säulen der Gesellschaft gehörte. Später dann, nachdem sich die irrationale Bananen-Trabbi-Euphorie im Zuge der Maueröffnung zu legen begann, und die Ossi-Migrationswelle die überkommen−bequeme wie egoistisch-eitle Lebensweise des Westens wegzuspülen drohte.

Da blieb der Wessi doch lieber unter sich, fühlte sich wieder überlegen und machte keinen Schritt über die alte Zonengrenze – das fremde Land jenseits der Elbe –, es sei denn als gefühlter Völkerkundler. Oder um sich auf Tour in Sachen Einkauf/Verkauf zu begeben und Schnäppchen im Verhältnis drei oder fünf zu eins zu schlagen. Oder um Jobs zu ergattern, die im Westen nicht zu haben waren, sondern nur ebendort, wo ein Staatsapparat zerschlagen und ein völlig neuer errichtet werden sollte – nach altem, vorgegebenem Westmodell. Und wer sollte das besser können als jene Spezies Westdeutscher, die im eigenen Land nur zur zweiten oder dritten Garnitur gehörten?

Der Westdeutsche, der in diesem Buch seine Erlebnisse erzählt, ist also nicht typisch, sondern im Gegenteil privilegiert, seinen Senf zur Lage zu geben. Er war schon als junger Erwachsener ziemlich DDR-affin, hegte schließlich Sympathien für einen vorurteilsfreien Umgang mit dem Nachbarn und gewann den Eindruck, dass dieser in mancherlei Beziehung besser drauf war als das Land seiner Väter. Diese Meinung wurde bestenfalls mit Verachtung oder Ignorieren, schlechtestenfalls mit psychischen Nackenschlägen bestraft. Hinterfragende in Sachen »Sowjetzone« erhielten zu dunkelsten «Westzeiten» in den Fünfzigern, und über die hinaus, Zuchthaus aufgebrummt, unter Willy Brandt dann Berufsverbot.

Unser Wessi blieb trotzdem bei seiner Auffassung. Er hatte schließlich durch die Jahrzehnte seine Erfahrungen mit der DDR gemacht, sich dort umgesehen, viel erfahren – wenn auch vielleicht hier und dort auszugsweise und eingefärbt, aber doch, wie er meinte, von der Tendenz her durchaus glaubwürdig, vor allem was Frieden, Soziales, Solidarität und sowas betraf – also Existenzielles. Er beharrte sogar, nachdem ein verwirrt scheinendes Mitglied des Politbüros von einem Zettel die eher unscheinbaren Wörtchen »ab sofort« abgelesen hatte, dass letztlich auch nach Rückschlägen die Vernunft den Ausschlag geben würde.

Vielleicht wie bei ihm selbst, damals um 1970 herum, als es darum ging, dem Vietnamkrieg und den Notstandsgesetzen und dem alten faschistischen Ungeist entgegenzutreten. Viele versuchten es auf ihre eigene Art und Weise und lebten ihre Vorstellung von Woodstock und ihre Träume vom Frieden, ohne Waffen und Ausbeutung einfach – was dann allerdings diejenigen, die das Fundament aus Gier und Missgunst bildeten und immer noch ausbauten, letztlich nicht zuließen.

Also blieb alles wie gehabt. Neil Young sang erst »Helpless« und später »Hippie Dreams are over« und fand sich schließlich auf den Schultern von Giganten stehend wieder, bei denen es sich dummerweise um unerkannte Wesen aus Silicon Valley, von der Wallstreet und der parasitären Autoindustrie handelte.

Unseren Mann aber zog es wider den Trend in den sich nunmehr zur »DDRBRD« wandelnden real existierenden Osten, um zu erfahren, was aus den Überresten des Versuchs, ein vernunftgeleitetes Land zu bauen, übriggeblieben war. Dabei trieb ihn die Erinnerung an seine eigenen Vorstellungen an. Es gab da das immer wieder gern benutzte, nicht genau zuordenbare Zitat, wonach, wer in seiner Jugend nicht Kommunist war, kein Herz hat; und wer es im Alter geblieben war, kein Hirn besaß. Er verzichtete auf dessen so weise klingenden Teil zwei. Aus Überzeugung im Übrigen, denn der Jugend gehörte schließlich die Zukunft, wie es immer so schön gesagt wurde von denen, die dann letztlich nicht so viel von derselben hielten und seit Ewigkeiten doch nur bewirkten, dass alles so blieb, wie es war – auch das ganze Elend.

Der Autor war sich ziemlich sicher, dass es die Alten verbockt hatten. Zunächst die Generation, die nach dem Krieg den Schwur von Buchenwald ignorierte oder verdrängte; dann die Lernenden von 68, die eben dieses »Nie wieder» nicht ernst genug nahmen; und schließlich auch seine eigenen Genossen und er selbst. Sie, die sie vor lauter Bäumen, die sie fällten, nicht merkten, dass der Wald verschwand.

Ohne Wiederaufforstung aber, meinte er schließlich, bedeutet »Zukunft« Wüste.

I. Unterwegs

»De cara al pueblo«

Mit dem Gesicht zum Volke: Was Gerhard Schöne in Nicaragua 1987 erlebte und wie er darüber ein für die DDR wegweisendes Gänsehautlied schrieb − vergeblich

Es heißt, am meisten schmerzen die Wunden, die sich die Revolution selbst beigebracht hat. Sie können sogar, wie nicht zuletzt hierzulande erfahren, tödlich sein.

In Nicaragua 1990 allerdings stürzten die Sandinisten nicht in erster Linie über ihre Fehler, sondern zuallererst über eine aus der allgegenwärtigen, von der CIA importierten Gewalt resultierenden Erschöpfung. Letztlich blieb nur noch ein Ziel: den Krieg dauerhaft zu beenden, und sei es durch Wiedereinführung der alten Herrschaft, jener, die den US-gestützten, von Präsident Ronald Reagan persönlich verfügten Bandenterror der »Contras« im Land getragen hatte.

Also wählten 60 Prozent des Volkes im Februar 1990 ihre Befreier von 1979 ab und die Reaktion an die Regierung: Ausbeutung und Unterdrückung wurden mit der alten Ordnung re-etabliert, die Volksversammlungen als eine Form wöchentlicher Rechenschaftslegung abgeschafft. Anders als im März 1990 bei der fast zeitgleichen Abwahl der DDR kam in Nicaragua die bürgerlich-demokratische Macht aus Gewehrläufen. Dabei wurde der Zeitensprung zurück, der sich diesseits und jenseits des Großen Teichs vollzog, auf unterschiedliche Weisen durchgesetzt, angepasst den jeweiligen inneren Bedingungen der Staaten.

Davon erzählte Gerhard Schönes »Mit dem Gesicht zum Volke«.

Von einem zweiwöchigen Nicaragua-Aufenthalt 1987 bringt der DDR-Liedermacher eine elementare Erfahrung mit. Diese verarbeitet er – etwas »verklärt«, wie er später einräumt – zu einem Song, den er im Februar 1988 auf dem 18. Festival des politischen Liedes in der Hauptstadt der DDR aufführt. Der Text, vorgetragen auf dezent-entspanntem Reggae-Rhythmus, handelt von den öffentlichen wöchentlichen Versammlungen der sandinistischen Regierung: »De cara al pueblo« – Mit dem Gesicht zum Volke. Schöne hat ein solches Meeting selbst erlebt, und jede und jeder, die an diesem Abend im großen, wie immer ausverkauften Saal des Palasts der Republik den Auftritt verfolgen, denken nur eines: Von Nicaragua lernen heißt siegen lernen! Schöne singt:

Ich saß in einem weiten Saal ein bisschen eingezwängt / Zu viele Menschen hatten sich noch durch die Tür gedrängt / Das Podium vorn noch menschenleer von Neonlicht erhellt / Mit Tischen, Stühlen und mit Mikrofonen vollgestellt / Und ohne Zeremonienkram von Beifall kurz begrüßt / Betrat nun der Regierungsstab das Podiumsgerüst / Der erste Mann des Staates sprach, das Mikro in der Hand / Er sei auf alle Fragen aus dem Volke nun gespannt / Gleich flogen ein paar Arme hoch, die sprachen, standen auf / Was auch die Leute fragten, vorn gab’s eine Antwort drauf / Mal sprach eine Ministerin und mal ein Kommandant / Die Antwort gab stets einer, der das Sachgebiet verstand / Nur ich verstand nicht allzu viel, mir reichte, was ich sah / Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua.

Und die Versammlung hieß: Mit dem Gesicht zum Volke / Nicht mit den Füßen in ’ner Wolke, nein / Mit dem Gesicht zum Volke.

Szenenapplaus, auf der Festival-LP deutlich zu hören, doch er erreicht nicht das Politbüro im ZK-Gebäude um die Ecke, Lichtjahre entfernt. Schöne singt weiter.

Hier las kein Mensch vom Zettel ab, hier sprach man alles aus / Oft gab es Zwischenrufe und Gelächter und Applaus / Das findet immer wieder statt und jeder darf da rein / Und keine Frage ist zu heiß und kein Problem zu klein.

Und die Versammlung heißt: Mit dem Gesicht zum Volke / Nicht mit den Füßen in ’ner Wolke.

Klatschen im Takt, nein, nicht im Reggae-Takt, mehr auf Deutsch, also müsste es doch die grauen Eminenzen erreichen. Im ZK brennt noch Licht.

Der Genosse Honecker arbeitet, und wenn er jetzt nicht handelt, dann kritisiert im nächsten Jahr Billy Bragg wie schon 1986 die Lage des zerbröselnden Landes und führt wieder »Between the wars« auf – diesmal als Vision von neuen Kriegen nach Ende der Bipolarität der Welt.

Doch Erich hört nur auf Lindenberg, nicht aber Gerhard Schönes Song, dieses »freundliche und friedliche Plädoyer für eine bessere DDR«, so Lutz Kirchenwitz, Zeitzeuge und Experte in Sachen politisches Lied – eine »weitverbreitete Haltung damals«. Schöne singt die letzte Strophe:

Ach kleines Nicaragua, so stolz und so bedroht / Noch brauchst du fremde Hilfe, sonst wär bald eine Hoffnung tot / Doch gib du nicht nur Wolle, Fleisch, Kaffee und Silber fort / Nimm auch noch etwas anderes mit auf in den Export / Und ich meine:

Mit dem Gesicht zum Volke [gellend-zustimmendes Pfeifen, frenetischer Applaus] – Nicht mit den Füßen in ’ner Wolke.

Bis sich Egon Krenz später – zu spät! − als neuer Staats- und Parteichef auf Betriebsversammlungen und in öffentlichen Diskussionsrunden zeigt und dabei eine mehr oder weniger unglückliche Figur abgibt, ist das Problem DDR für das westdeutsche Kapital schon fast erledigt. Auch in Nicaragua neigt sich die Volksherrschaft ihrem Ende entgegen. Die Frente Sandinista de Liberación Nacional lässt abstimmen und verliert. Die geeinte Opposition inklusive bewaffneter Konterrevolution verspricht Frieden. Das reicht. Totgerüstet – bis zu 80 Prozent der Staatseinnahmen flossen zuletzt in die Contra-Bekämpfung – und verarmt werden die Versammlungen »De cara al pueblo« abgewickelt wie die sandinistische Demokratie, ersetzt nun von der bürgerlichen Demokratie (»Volksherrschaft«) in einem von nationaler Bourgeoisie und internationalem Kapital dominierten Staat.

Neben den Porträts von FSLN-Gründer Carlos Fonseca und dem legendären Guerillaführer Augusto Sandino hing ein drittes Plakat hinter denjenigen, deren Gesichter zum Volke gewandt sind. Auf ihm wird Sandino zitiert: »Die Souveränität eines Volkes diskutiert man nicht, man verteidigt sie mit der Waffe in der Hand.«

Das Lied »Mit dem Gesicht zum Volke« erschien auf »Gerhard Schöne live: Du hast es nur noch nicht probiert«, Amiga 1988; »Das Beste aus 20 Jahren Festival des politischen Liedes 1979–1989«, Amiga 1989.

Pornos und Gartenzwerge

Januar 1990: Reise zur letzten Montagsdemonstration in Leipzig, nach Schwerin und Grabow sowie in den kleinen Ort Bellin bei Güstrow

Auf dem Weg in den Westen: Kiosk in Leipzig, Januar 1990

Egon Krenz erklärt vor dem Runden Tisch, es habe noch nie freie Wahlen in der DDR gegeben. Ich schalte von »Stimme der DDR« auf Berliner Rundfunk. »Rockhaus« singt: »Wir tanzen über die Mauer in den November«. An die Mauer am Dresdener Neumarkt ist »DemagoGysi« gesprüht.

DDR im Januar 1990. »Deutschland, Deutschland«-Rufe hallen über den Ring rund um den Karl-Marx-Platz. Hieß es hier vor zwei Monaten »Wir sind das Volk«, ist heute nur noch »Wir sind ein Volk« zu hören. Martin, Seemann aus Rostock, interpretiert die Stimmung: »Jahrzehntelang wurde geduckmäusert von ganz unten bis oben. Die Leute mit ihrer Gartenzwergmentalität brachten nicht die Courage auf, den Kopf zu heben. Und jetzt ist eine Macht da, die heißt Deutschland, und die lässt man für sich kämpfen. So, wie der Fußballfan, der oben irgendwo sitzt, seine Mannschaft die eigenen verlorenen Schlachten für sich ausfechten lässt. Genau das findet mit dem Deutschland-Begriff statt. Und darin liegt das ungeheuer Aggressive.«

Als sich eine kleine Gruppe von etwa hundert Gegendemonstranten zeigt – sie bezeichnen sich selbst als »Autonome« – wechseln die Sprechchöre von »Deutschland, einig Vaterland« auf »Rote aus der Demo raus« – gesungen nach der Melodie »Ja, mir san mit’m Radl da«. Die Hatz beginnt, »Stasi-Kinder«, »Ihr müsst erst mal arbeiten lernen«, »Wandlitz-Kinder«. Auch wenn »Geht doch rüber« fehlt – Andersdenkende, Andersaussehende, Ausländer unerwünscht. »Nimm die Perücke ab« wird einem Mann mit kleiner DDR-Fahne und langen Haaren ins Gesicht geschrien. Dem zaghaften Ruf der Gruppe nach »Meinungsfreiheit« folgt eine wilde Verfolgung durch die Straßen in Richtung Mensa, wohin sich die Leute flüchten. Ich mit dabei, werde den Autonomen zugerechnet.

»Soll das alles gewesen sein, dass ihr euch neue Herren sucht«, stand auf ihrem mitgeführten Transparent. Es liegt im Dreck, passt nicht ins Bild vom ordentlichen Leipzig-Demonstranten, der nebst überdimensionaler Deutschlandfahne Familie und Flachmann mitbringt. Die Jäger stammen aus der DDR-Arbeiterklasse, deren Vorhut hier nicht zu entdecken ist. Ihr größter Fehler, so lese ich später bei Karl-Eduard von Schnitzler in der taz, sei es gewesen, dass die Partei eben nicht mit der Arbeiterklasse verbunden gewesen sei.

Sozialismus? Katja, Martins Angetraute, dazu: »Der Arbeiter will Konsum, und wie er den erreicht, ist ihm egal.« Martin selbst: »Bisher gab es die bunte Fahne, die für die parlamentarische Demokratie in der BRD stand, und es gab die rote Fahne für den Sozialismus. Beide haben die Wirklichkeit umhüllt.« Er weiß nicht, was er mit seiner »an sich« antikapitalistischen Grundhaltung einerseits und andererseits seiner Ablehnung dessen, »was bisher unter Sozialismus lief«, machen soll. Einen dritten Weg gebe es nicht.

Das Leipziger Tagblatt berichtet am nächsten Tag unter der Überschrift »Für Einheit ohne radikal« von 125 000 Teilnehmern. Am Verlagsgebäude haben sich Menschentrauben gebildet. Eine sechs Tage alte Ausgabe der Hannoverschen Allgemeine hängt aus. Nebenan am Zeitungskiosk blickt eine nackte Poster-Schöne mit leicht gespreizten Beinen auf die Lesenden herab. Wird sie demnächst von den Playgirls und Pets des Monats Konkurrenz bekommen? Die Märkische Volksstimme, bis vor anderthalb Monaten SED-Organ in Potsdam, heute »Unabhängige Tagesszeitung«, zitiert auf Seite eins Bauers Neue Revue: »Wie ist der DDR-Bürger im Bett?« Ganz oben auf der Sex-Wunschliste stehe eine Freigabe der Pornografie. Überraschend groß sei die Zustimmung für eine offizielle Zulassung der Prostitution. Auf der Anzeigenseite sucht die Bremer »Candy«-Vermittlung junge Mädchen für Film, Foto, Video – auch ohne Ausbildung.

»Heute gehen wir zu Beate Uhse«, freuten sich die drei Männer neben Katja, als sie erstmals im November nach Westberlin rüberfuhr, eng gedrängt im Bus, ihre Kinder Julia und Jan an der Hand. »Ich hab mich geschämt für meine Landsleute«, erzählt sie. Die hätten morgens um sieben erst einmal einige Biere geknackt und sich eine geraucht. Im Kaufhaus drüben habe sie schnell eine Barbie-Puppe für ihre Kleine gekauft und sei zurück. Westreisen stehen auf dem Pflichtprogramm – auch für Menschen, die nicht wollen. Frau Starnasky erhielt eines Tages Besuch von der Lehrerin ihrer Kinder. Sie solle sich einen Stoß geben und wenigstens kurz rüberfahren. »Ihre Kinder werden von den Mitschülern bereits als Rote beschimpft.« Frau Starnasky ist Mitglied der SED-PDS, die Barbie-Puppe das neue Statussymbol an den Schulen.

In Bellin nahe Güstrow oben im Mecklenburgischen besuche ich Rainer Goltz, Direktor des Swapo-Heims für namibische Kinder. Sie waren 1977 nur knapp dem Massaker südafrikanischer Truppen in einem Flüchtlingslager im angolanischen Kassinga entgangen. Goltz freut sich, mich zu sehen, doch seine Stimme klingt niedergeschlagen. Als ich vor knapp zwei Monaten hier war, traf ich einen agilen und enthusiastisch für die 140 drei- bis siebenjährigen Waisen engagierten Mann. Heute weiß er nicht, wie es weitergehen soll, nur, dass es schwerer wird. Man habe vor Kurzem einen »Tag der offenen Tür« durchgeführt, das Interesse sei groß gewesen. Auch seien allein im Januar 25 000 Mark Spenden eingegangen. Aber: »Große Unsicherheit gibt es bei den erwachsenen Namibierinnen, die hier bei uns als Kindergärtnerinnen arbeiten. Die sehen die Entwicklung in der DDR und fragen sich: Kommt nicht eines Tages auch die Forderung, dass wir gehen müssen?«

»Ausländer raus«-Forderungen hörte ich vor der Leipziger Oper, wo sich im Anschluss an die Demonstration BRD- und DDR-Neonazis versammelt hatten. Die Jugendorganisation der »Nationaldemokraten« verteilte Wiedervereinigungs-Plakate. Diese fanden ebenso wie Republikaner- und NPD-Flugblätter reißenden Absatz. Mancher posierte als stolzer Deutscher mit erhobenem Arm und hochgestreckten Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Um die hundert Mitglieder seien die Rep-Leipzig stark, und von Montag zu Montag würden es mehr, war von einem FDJ-Sekretär zu erfahren. Zehn Gruppen seien eindeutig der neonazistischen Szene zuzurechnen. Das Potential werde von ihnen selbst auf mindestens 14000 allein in Leipzig geschätzt.

Studentenpfarrer Barthel betet für die Überwindung von Deutschtümelei und dem »alltäglichen Rassismus« in den Köpfen. »Die Einheit wird bestimmt nicht – und ich hoffe dies ausdrücklich – eine Katastrophe sein.« Doch der Zweifel wächst. Wer von Arbeitslosigkeit im Westen spricht, wird ausgepfiffen. Kinder tragen das Transparent »Weg mit den Wohnungsämtern – freier Wohnungsmarkt.« In der Oppositionsbewegung, die maßgeblichen Anteil an der Wende vom SED-Machtmonopol zu demokratischen Freiheiten hat, wächst die Ratlosigkeit. Jochen Lässig vom Neuen Forum: »Viele Menschen sitzen auf gepackten Koffern, weil sie nicht wissen, wie es hier weitergeht.«

Die Opposition in der Zwickmühle. »Wiedervereinigung kann nicht Thema Nummer eins sein, auch nicht auf der Leipziger Montagsdemo«, erklärten Demokratischer Aufbruch, Neues Forum und SPD noch am 1. Dezember 1989. Christa Wolf schätzte im Oktober ein: »Mich beeindruckt die politische Reife in den Gesprächen und Diskussionen, die ich erlebe und von denen ich gehört habe.« Beide Äußerungen überdeckt mittlerweile ein beängstigender Nationalismus von ungeahnten Ausmaßen. Wo ist der – auch von mir – so vielgepriesene Antifaschismus geblieben?

Ob ich den Lehrplan in den Schulen kenne, werde ich von Paul und Veronika, er Arzt, sie Studentin, gefragt, bei denen ich in Leipzig übernachte. Knüppeldickevoll sei der mit Klassentheorie von der Urgesellschaft bis heute, ohne dass Zusammenhänge deutlich würden. Völlig einseitig, wie im Wildwestfilm mit ausschließlich Gut und Böse. Von Psychologie keine Spur. Eingetrichtert von autoritären Lehrern sei bei vielen nur sehr wenig hängengeblieben, was bei dieser Art von Pädagogik nicht verwundert: mit drei Jahren vor einem Ehrenmal strammstehen und mit zehn anonyme Leichenberge im KZ präsentiert bekommen.