Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

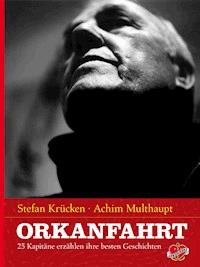

Dieses Buch brauchen wir jetzt alle! In Gesprächen mit mehr als 150 Kapitänen sammelte SPIEGEL-Bestseller Autor Stefan Kruecken die besten Strategien, um die eigene Familie, Firma oder sich selbst durch den Orkan zu bekommen. Denn wir sind mitten in einem Sturm. Krieg in Europa, Corona, Populismus von Rechts wie von Links. Umso wichtiger, einen klaren Kurs ohne Angst zu halten. In einem Sturm zeigt sich, was wirklich wichtig ist – auf See wie im Leben. Wenn irgendjemand weiß, worauf es in einem Orkan ankommt, dann sind es Kapitäne. Sie brachten Schiff und Crew heil in den Hafen zurück. Kann man von ihnen etwas lernen? Ja, das können wir! Mut statt Wut.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 201

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAS MUSS DAS BOOT ABKÖNNEN

DURCH STURM UND KRISE.

WAS WIR VON KAPITÄNEN LERNEN KÖNNEN

Originalausgabe, Januar 2023

Alle Rechte vorbehalten

© 2023 by Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

© Texte: Stefan Kruecken, Hollenstedt

© Fotografie: Ankerherz Verlag GmbH,

alamy, S. 109, 134, 139, 176, Andree Kaiser, S. 132

Titelgestaltung: Susanne Schmaus, Berlin

Buchgestaltung und Satz: Daniela Greven, Berlin

Lektorat: Olaf Kanter, Hamburg

Titelfoto: Geboren Wustmann, Bremen

Korrektorat: Sarah Schroepf, Losheim am See

Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH, Regensburg Gedruckt auf FSC-zertifiziertem, holz- und säurefreiem Papier der Firma Munkedals, Schweden.

Printed in Germany.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet unter http://d-nb.de abrufbar.

Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

www.ankerherz.de

ISBN 978-3-945877-53-1

eISBN 978-3-945877-87-6

DAS MUSS DAS BOOT ABKÖNNEN

DURCH STURM UND KRISE.WAS WIR VON KAPITÄNEN LERNEN KÖNNEN

INHALT

MUT STATT WUT

MITTEN IM STURM DES LEBENS

ALTE WEIS(S)E MÄNNER

CHARLY

MASTER NEXT GOD

VERANTWORTUNG

EIN WUNDER AUF DEM ATLANTIK

„DIAMOND PRINCESS“

KEINE ZUFLUCHT, NIRGENDS

HELDEN

DER STURE DÄNE

KAPITÄNE GEGEN INFLUENCER

DAS MUSS DAS BOOT ABKÖNNEN

SCHURKEN

„HILF MIR. HILF MIR.“

DER ANTI-KAPITÄN

ZWISCHEN LAGERFEUER UND SHITSTORM

PEDANTEN UND STOIKER

RÜM HART – KLAAR KIMING

DER TEUFEL VON HAMBURG

WIR SCHAFFEN DAS

DER MENSCHLICHE WILLE

DIE CREW

VERTEIDIGER DER DEMOKRATIE

WENN DIE WELLE KOMMT

SOLIDARITÄT AUF SEE

DER MORALISCHE KOMPASS

CAPTAIN PHILLIPS

WAS ZÄHLT

MUT STATT WUT

EVERY SAILOR KNOWS THAT THE SEA IS A FRIEND MADE ENEMY

AND EVERY SHIPWRECKED SOUL KNOWS WHAT IT IS TO LIVE WITHOUT INTIMACY

I THOUGHT I HEARD THE CAPTAIN’S VOICE BUT IT’S HARD TO LISTEN WHILE YOU PREACH

LIKE EVERY BROKEN WAVE ON THE SHORE THIS IS AS FAR AS I COULD REACH

U2, EVERY BREAKING WAVE

MUT STATT WUT

Ich erreiche den Kapitän des Krabbenkutters über sein Mobiltelefon an Bord seines Kutters in der Deutschen Bucht. In der Nacht zuvor, wenige Stunden ist es her, hat er einem Segler das Leben gerettet – und sein eigenes Leben dafür riskiert. Doch eigentlich möchte er gar nicht darüber sprechen. Seine Frau daheim in Fedderwardersiel, die ich zuerst am Telefon hatte, wusste gar nichts von der, nennen wir es, was es ist: Heldentat. Söhnke hatte was? Jemanden aus einer Gefahrenzone geholt?

„Was ich getan habe, das ist doch nicht der Rede wert“, beschwichtigt Söhnke Thaden, der Kutterkapitän, im Hintergrund höre ich Möwen über der Nordsee schreien. „Das ist selbstverständlich.“

Doch ganz so selbstverständlich ist es eben nicht, in das Fahrwasser der Ozeanriesen auf der Außenweser vor Bremerhaven zu fahren, in der Finsternis kurz vor Mitternacht, um eine Jacht zu schleppen. Im Wissen, dass die Verkehrszentrale ein Zeitfenster von maximal fünfzehn Minuten angab. So lange würde es ungefähr dauern, bis die „Magleby Maersk“ eintraf. In der schmalen Fahrrinne konnte der 400 Meter lange Großcontainerfrachter unter keinen Umständen ausweichen und schon gar nicht bremsen. An Bord der Jacht war der Strom ausgefallen. Das kleine Boot war also unsichtbar. Der Ozeanriese wäre einfach drübergefahren. Kein Seemann an Bord der „Magleby Maersk“ hätte es überhaupt bemerkt.

So aber eilte Skipper Söhnke Thaden sofort zu Hilfe, als er den Notruf hörte. Er ist Fischer, seit er 17 wurde, wie sein Vater, sein Großvater und Männer seiner Familie seit fünf Generationen. Ein Segler in Lebensgefahr? Er holte sofort die Netze ein und hielt mit allem, was sein kleiner Kutter hergab, auf die Position des Havaristen zu. Der verzweifelte Segler leuchtete mit dem Lämpchen seines Handys in die Finsternis über der Nordsee. Fischer Thaden entdeckte ihn, stellte eine Leinenverbindung her und beruhigte den Mann. Ein Kreuzer der Seenotretter traf ein.

Dann wurde es eng.

Im Einsatzbericht der DGzRS heißt es wörtlich: „Wie eine schwarze Wand zog der Containerriese an Kutter, Havarist und Seenotrettungskreuzer knapp vorbei“. Diese Berichte sind für nüchterne Beschreibungen der Lage und nicht für Melodramatik bekannt. Im letzten Moment hatte der aufmerksame Lotse an Bord des Containerriesen den Kurs minimal geändert und so eine Kollision verhindern können.

Knapp fünfzig Meter Abstand waren es wohl gewesen, schätzt Thaden. Fünfzig Meter. Das ist so gut wie nichts auf See.

„Ohne die Fischer wäre der Einsatz anders ausgegangen“, sagen die Seenotretter. Sie schleppten die Jacht nach Hooksiel, wo sie in den Morgenstunden eintraf. Der Fischer Thaden war zu diesem Zeitpunkt schon wieder bei der Arbeit. Die Netze sind draußen, als ich mit ihm telefoniere.

Er sucht nach Garnelen.

Ich feiere diesen Kutterkapitän für seinen Mut und die Bereitschaft, für einen anderen Menschen, den er nicht kennt, alles zu riskieren. Für seine Empathie und für seine Art, hinterher damit umzugehen, für diese Bescheidenheit.

Ist sein Handeln selbstverständlich? Nach Jahren der Coronapandemie, nach dem Beginn eines Krieges in Europa, nach vielen Lügen, die Populisten verbreiten, ist es das eben nicht. Wo ist gesellschaftliches Miteinander in Deutschland geblieben? Wo ein Gefühl von Solidarität?

Während „Muss das Boot abkönnen“ entsteht, befindet sich das Land im Modus der Krise. Probleme werden ein Dauerzustand. Erst die Pandemie, die kein Ende zu nehmen scheint, dann der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine. Fast täglich erreichen uns Nachrichten von Kriegsverbrechen, von Raketen auf Wohnhäusern, von vergewaltigten Teenagern, von Opas, die von Fahrrädern geschossen wurden. Dazu läuft schon lange ein hybrider Krieg Russlands gegen die Demokratien des Westens. Desinformation, Hetzkampagnen in den angeblich „Sozialen“ Medien, Verknappung von Energie. Populisten der extremen Parteien, vor allem der AfD, aber auch in Kreisen der Linken, sehen ihre Gelegenheit gekommen, die Ängste der Bevölkerung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Russlands Diktator bringt immer wieder den Einsatz von Atomwaffen ins Spiel. Was für eine Zeit, in der wir leben: eine Pandemie. Ein drohender Atomkrieg. Alle wirtschaftlichen Probleme, die daraus folgen. Und dazu die spürbaren Auswirkungen der Klimakrise.

Als Folge ist eine Verunsicherung zu spüren, was denn sonst? Auch deshalb schreibe ich dieses Buch. Ich finde, wir brauchen in dieser Lage mehr Vorbilder wie Kutterkapitän Thaden aus Fedderwardersiel. Jetzt heißt es: handeln und helfen und auf Kurs bleiben für das, was einem wichtig ist. Auch und gerade im Sturm, denn Schönwettersegeln bei leichter Brise mit Wind von achtern, das kann jeder. Es zählt, wenn ein Sturm aufzieht und es hart von vorne kommt.

Wir brauchen Mut statt Wut.

In einer Phase der Pandemie, in der weltweit schon Millionen Menschen an Covid verstorben waren und sich Müdigkeit breitmachte und die „Querdenker“ die Diskussionen mit aggressiver Dummheit dominierten, tauchte ein kleines Lied vom Meer auf, das ein großes Phänomen wurde. Ein junger Postbote aus einer Kleinstadt bei Glasgow hatte es auf der App TikTok hochgeladen und mit knapp einem Dutzend Follower geteilt. Den „Wellerman“, ein altes Seemannslied, das mehr als hundertfünfzig Jahre zuvor auf einem Walfangschiff gesungen wurde.

Inhaltlich geht es darin um das Zerlegen von Meeressäugern und das Warten auf ein Versorgungsschiff, das mit einem Nachschub Tee und Rum erwartet wird. Walfang und Schnaps. Auf den ersten Blick nicht Themen, von denen man vermutet, dass sie junge Menschen in Massen zum Mitsingen animieren.

Das Lied eroberte Platz 1 in den Charts in England, Deutschland und der Schweiz und hängte sämtliche Popstars ab. Kaum ein Song wurde häufiger gestreamt, gehört und vor allem, genau: mitgesungen. Die Welt sang den „Wellerman“, und es entstand ein eigenes Genre, ShantyTok genannt, angelehnt an die App. Der junge Postbote wurde ein Popstar und ein Song von 1850 ein internationaler Hit im Jahr 2021.

Wieso nur?

Ich denke, dass es um weit mehr ging als eine eingängige Melodie mit Klopfrhythmus. Es ging um das Gefühl, dass in dieser Phase der Pandemie alle gemeinsam in einem Boot saßen. Das Virus machte – so kam es einem zumindest für kurze Zeit vor – keinen Unterschied zwischen gesellschaftlichen Schichten, zwischen Arm und Reich, zwischen Tom Hanks und der Kassiererin im Supermarkt.

There once was a ship that put to sea

The name of the ship was the “Billy of Tea”

The winds blew up, her bow dipped down

Oh blow, my bully boys, blow (huh)

Dieses „Huh“, der kleine Zwischenrülps, der war auch nicht unwichtig, denn er gab dem Song eine archaische Note. Alle dürfen den „Wellerman“ mitsingen, aber bitte: Alle müssen auch mit ran. Alle ziehen jetzt an einem Tau, wie auf dem Walfänger, und die harte Arbeit wird leichter, wenn ein Lied gesungen wird. Notfalls eben auch mal schief, das ist doch ganz egal. Ein dreiminütiger, kollektiver Chor gegen Einsamkeit, gegen die Sorgen und den Frust. Drei Minuten, in denen es um Gemeinsinn und Gemeinsamkeit ging. Oh blow, my bully boy, blow. Drei Minuten gesungenes und gegröltes Plädoyer gegen die sogenannten Querdenker, die Trump-Fans, die Verschwörungstheoretiker und Zyniker. Eine inoffizielle Hymne, die nicht bestellt worden war und dennoch dankbar empfangen wurde. Schenk gefälligst Rum nach.

Lange hielt das Gefühl leider nicht an, und dass zeitgleich Hunderttausende echte Seeleute in Häfen und auf ihren Schiffen festhingen, fernab ihrer Heimat, weil sie nicht auf ihre Schiffe kamen, empfand mancher als zynisch. In Asien irrte ein Frachter mit einem elendig an Covid verstorbenen Kapitän aus Italien im Kühlraum wochenlang über die Meere, weil kein Hafen den Leichnam in Empfang nehmen wollte – und Europa sang den „Wellerman“.

Dieses temporär wohlige Gefühl von Gemeinschaft, das dieses Seemannslied hinterließ, dieses Gefühl der Solidarität, das sollte man doch wiederbeleben können, irgendwie. Eine Gesellschaft funktioniert auch wie ein Schiff. Auf der Brücke der Kapitän mit seinen Offizieren, in einigen Ländern ausgewählt, in anderen nicht. Es gibt einige Passagiere, die es sich gut gehen lassen können, und andere, die nicht wissen, wie sie die Passage bezahlen sollen. Es gibt Seekranke, die man davon abhalten muss, Blödsinn zu machen. Und es gibt eine Menge Malocher im Maschinenraum.

Der „Wellerman“ gab für einen kurzen Moment die Illusion, dass die Crew, wenn sie nur zusammenhält und das Schiff stabil genug ist, durch jeden Sturm kommt. So sagte mir das auch einer der Kapitäne, die in diesem Buch vorkommen. „Mit Seemannschaft, einer funktionierenden Crew und einem starken Schiff komme ich überall durch. Da muss man sich keine Sorgen machen“, sagte mir Johannes Hritz, Trawlerkapitän aus Bremerhaven.

Lässt sich das nicht auf viele Situationen auf Land übertragen? Ich bin überzeugt, dass es so ist.

Die meisten Kapitäne, um die es in diesem Buch gehen soll, haben irgendwann in ihrem Leben auf See tief in den Abgrund geschaut. Die Erfahrungen, die sie daraus zogen, sind wertvolle, und sie sind es wert, erzählt zu werden. Mehr als hundertfünfzig Seeleute habe ich im Laufe der Jahre interviewt, vielleicht waren es auch mehr. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Angehörige schicken mir Seefahrtsbücher und Fotoalben, darunter war schon eine Sammlung aus dem Kieler Hafen von 1902. Ich empfinde es als Privileg, diese persönlichen Geschichten aufschreiben zu dürfen.

Mit Dutzenden Kapitänen war ich auch draußen auf See. Auf Frachtern, auf Fähren, auf Kreuzfahrtschiffen. Wir durchquerten die berüchtigte Drake-Passage zwischen Kap Hoorn und der Antarktis und gerieten südlich der Falklandinseln, auf dem Weg nach Buenos Aires, in einen furchtbaren Orkan. Beaufort 12. Wir fuhren rund um Spitzbergen, wo das Wetter auch nicht viel besser war. Auch auf der Tour von Hamburg nach New York City gab es fortlaufend zehn Windstärken und mehr von vorne, und als ich mit Kapitän Schwandt auf einer nach frittierten Schweineohren und Kraut müffelnden Fähre mit Lkw-Fahrern nach Klaipeda in Litauen unterwegs war, verwandelte sich selbst die Ostsee in ein gewaltiges Wellenbad. Wir scherzten, dass es irgendetwas mit mir zu tun haben musste. Anscheinend lockte ich den Sturm an. Wie ein unwissender Schiffsjunge in der alten Erzählung zu Zeiten der Windjammer, der mit seinem Pfeifen an Deck den Wind provoziert. Wofür es früher eine Tracht Prügel der älteren Matrosen setzte. Ich blieb verschont.

Doch mit stürmischen Reisen ging es weiter. Wobei ein Kapitän einen großen Sturm auf der Rückreise von Island nach Dänemark sogar zu einem Vorteil nutzte, was mich wirklich beeindruckte.

Wir waren mit der Skua-Tour nach Island unterwegs, auf dem Nordatlantik im Winter. Natürlich setzte es schlechtes Wetter, das war auch zu erwarten gewesen, doch es geriet ziemlich extrem. Wir lagen mit unserem Schiff in Tórshavn an der Pier, hockten in der Bar, tranken Kaffee und prüften die Wetter-App. Die digitale Karte leuchtete in allen Signalfarben, die Gefahr andeuten. Er konnte unmöglich auslaufen in diesen großen Wintersturm, oder? Doch dann vibrierte die Islandfähre, das Bugstrahlruder arbeitete und drückte die Norröna weg von der Pier. Wenig später verließen wir den Windschutz der einsamen Inseln.

Einigen Passagieren an Bord war garantiert mulmig zumute, was nicht nur mit beginnender Seekrankheit zu tun hatte. Der Kapitän machte eine Durchsage über die Bordlautsprecher. Er habe beim Studium der Wetterkarten gesehen, dass der Sturm denselben Weg nehmen werde wie sein Schiff. Das Auge des Orkans bewege sich auf einem südöstlichen Kurs vorbei an den Shetlands und dann weiter Richtung Dänemark. Also werde er ins Auge vordringen, wo es deutlich ruhiger sei, und mit dem Sturm Richtung Dänemark fahren. Bis das Auge erreicht sei, könne es für kurze Zeit etwas ruppiger zugehen, dafür werde die Überfahrt insgesamt deutlich ruhiger.

Jemand in der Bar fragte: „Meint der das ernst?“

Er meinte es ernst, und es schaukelte ziemlich heftig, bis wir im Auge des Sturms ankamen. Via Bordinternet trafen Nachrichten über Facebook ein mit der Frage, welcher Teufelskerl denn bitte dieses Schiff steuere? Wir erlebten eine vergleichsweise ruhige Passage. Mit enormem Schwell, aber nicht zu starkem Wind und einem milchigen, irgendwie orangefarbenen, schwach rötlichen Licht. Es war, als führen wir stundenlang durch ein Gemälde von William Turner. Eine eigenartig schöne besondere Erfahrung auf See. Kurz vor Ende der Reise, als das Schiff schon nahe des Skagerraks war, meldete sich der Kapitän erneut. Der Sturm brachte uns natürlich nicht direkt in den Hafen von Hirtshals, deshalb gebe es nun etwas mehr „Bewegung im Schiff“.

Wir hockten wieder in der Skybar mit Panoramascheibe oben auf Deck 10, als die Durchsage kam. Der Seegang nahm deutlich zu, von draußen drang das Röhren des Orkans herein. Mit einem Mal hob sich das Schiff mehr als bei den Bewegungen zuvor, noch einmal, und dann klatschte die Gischt einer Welle flächig gegen die Scheibe. Wie ein dumpfer Schlag. Eine Welle wie eine flache Hand. Auf Deck 10, also knapp dreißig Meter über der Wasserlinie. Zunächst sprach niemand ein Wort.

Ich holte eine Runde Drinks.

Wir liefen trotz des heftigen Sturms pünktlich im Zielhafen im Norden Dänemarks ein. Ich stand an Deck und sah zu, wie der Kapitän das Schiff im Hafenbecken an den engen Molen vorbeizirkelte. Die Möwen kreischten, eine Menge Trawler lagen an der Pier, vermutlich alle, die in Hirtshals stationiert sind, weil in diesem Orkan kaum jemand draußen auf See sein mochte.

Die Passagiere der großen Fähre zogen ihre Koffer über die Gangway von Bord. Wellen krachten auf die andere Seite der Hafenmauer, man musste sich in einigen Momenten gegen den Wind lehnen auf dem Weg zum Bus. Auf den Britischen Inseln starben drei Menschen durch Sturm „Arwen“, der für Meteorologen ungewöhnlich war, weil er direkt aus Norden kam. Sie hatten sogar mit einer seltenen „Stufe Rot“ vor dem Orkan gewarnt, auch wegen der extremen Wellen, die er aufschob. In Hunderttausenden Haushalten war der Strom ausgefallen, es schneite heftig, und im „Tan Hill Inn“, einem Pub in den Yorkshire Dales, saßen mehr als 60 Wanderer fest. Zusammen mit einer Oasis-Coverband, ausreichend Bier und einem „Sunday Roast“, wie die Eingeschlossenen während der Live-Schalten diverser Fernsehsender versicherten. Es gibt also deutlich schlechtere Orte, einen Sturm mit zwei Metern Schnee zu erleben.

Draußen auf See zum Beispiel.

Ich war nicht sicher, ob die Reisenden erkannt hatten, welche Leistung dieser Kapitän vollbracht hatte. Immer wieder dachte ich auch später darüber nach, denn in diesem Bild steckt so viel Metaphorik. Mit dem Sturm fahren, um doch sicher ans Ziel zu gelangen – das passt doch auch auf manche Probleme unserer Zeit. Der Angriffskrieg des russischen Diktators auf die Ukraine konnte nicht so hingenommen werden. Nach Sanktionen führte er zu einem Wirtschaftskrieg, zu abgeklemmten Nord-Stream-Gaspipelines und Ereignissen wie Sabotage auf dem Boden der Ostsee. Manches wird davon rasch vergessen sein, wie Nachrichten durchrauschen in dieser hektischen Zeit, in der alles rast und verschwimmt. Doch eines werden wir im Abstand einiger Jahre sehen: Den Prozess, sich von fossilen Brennstoffen und der Abhängigkeit von irgendwelchen Despoten zu lösen, hat es ungemein beschleunigt. Die Hauruck-Methode, von Russland, Saudi-Arabien und anderen Staaten wegzukommen, erfordert eine Menge Kraft und Geld. Wir müssen gewissermaßen rein ins Auge dieses Sturms, in der Erwartung, dass es auf dem Weg dorthin ordentlich rumpeln kann. Doch die Richtung stimmt – und wir kommen vielleicht schneller ans Ziel. Eine Gesellschaft, die das Klima schützt und die Rechte von Menschen achtet. Eine Gesellschaft, die Minderheiten respektiert, Faschismus ablehnt und mit ihren Nachbarn in Frieden leben will – aber dennoch wehrhaft ist, nach innen wie nach außen.

Bis es so weit ist, brauchen wir Mut und Zuversicht und eine klare Haltung.

Jetzt gilt es, das Land, in dem wir leben, in seiner jetzigen Form zu verteidigen. Ganz bequem wird das nicht gehen. Um es auf ein Schiff zu übertragen: Es ist nicht die Zeit fürs Sonnendeck, sondern harte Arbeit unter Deck.

Ich wundere mich über manche Debatten: Ist es wirklich ein Problem, die Heizung zwei Grad runterzudrehen in einer Lage, in der Marschflugkörper gezielt auf Wohnblöcke in Europa abgefeuert werden? Brauchen wir nicht mehr Fokus auch auf Feinde im Inneren? Wie kann es angehen, dass Figuren wie Björn Höcke, der gerichtsfest Faschist genannt werden darf und dessen Verbindungen in den Rechtsextremismus dokumentiert sind, Zulauf bekommen. Und dass die AfD noch immer häufig so verharmlost wird als irgendwie „konservativ“ und ja doch „demokratisch“, obwohl sie der Verfassungsschutz längst beobachtet. Nein, das ist sie eben nicht. Die AfD ist eine völkische Bewegung, die nun ihre Gelegenheit gekommen sieht und deren Anhänger sich ganz offen über die Krisen freuen. Es ist auch alles andere als ein Zufall, dass bei Demonstrationen dieser Partei Flaggen Russlands hochgehalten werden. Je schlimmer die Lage, je größer die Verunsicherung, desto einfacher verfangen ihre Parolen, so lautet das Kalkül. Geht es Deutschland schlecht, geht es ihren Zustimmungswerten gut. Sie machen nicht mal ein Geheimnis daraus.

„Es ist nicht die Zeit fürs Sonnendeck, sondern für harte Arbeit unter Deck.“

Das ist eine kurz- und mittelfristige Gefahr, vor der nicht nur Politiker aller Parteien, sondern längst auch Verfassungsschützer und Vertreter der Zivilgesellschaft warnen.

Was aber ist mit der größten Herausforderung unserer Zeit, jener Krise, die alle anderen überspielen wird, wenn ganze Regionen unbewohnbar werden. Sei es durch Dürren, Hitze, durch extreme Regenfälle, Wirbelstürme oder andere Wetterextreme. Können die schlimmsten Folgen der Klimakrise, vor der viele Wissenschaftler seit vielen Jahren oftmals vergeblich warnen, überhaupt noch durch Gegensteuern in Wirtschafts- und Umweltpolitik verhindert werden?

Oder ist es dafür bereits zu spät? Manche fürchten schon, dass wir auf eine Art „perfekten“ Sturm zusteuern, mit Problemen, die sich wechselseitig verstärken. Eine Unsicherheit ist spürbar und greift tief hinein ins berufliche und private Leben. An den Arbeitsplatz, in die Familien, in den Freundeskreis. Viele Menschen fragen sich: Wie bekomme ich mein kleines Schiff – meine Familie, meine Firma, meine Partnerschaft oder nur mich selbst – einigermaßen sicher durch den Sturm?

Ich denke, wenn sich jemand mit der Frage auskennt, dann sind es Kapitäne. Um ihre Antworten soll es gehen, um ihre Lebenserfahrung und um ihre Technik, wie sie sich in Krisenmomenten verhalten. Denn sosehr sich die Kapitäne charakterlich unterscheiden, so deutlich konnte ich Gemeinsamkeiten in ihrem Handeln erkennen. Es gibt Muster. Diese Männer sind es gewohnt, mit Situationen der Krise umzugehen, und dies in einer lebensfeindlichen Umgebung. Kapitäne wissen, was zu tun ist, wenn die Wellen in der Höhe mehrstöckiger Häuser anrollen. Maschinenschaden im Sturm. Wassereinbruch. Ein Kaventsmann aus dem Nichts. Feuer an Bord. Ein medizinischer Notfall oder irgendeine andere Ausnahmelage, die niemand kommen sah.

Ich bin überzeugt, dass im Handeln der Kapitäne Ansätze stecken, die sich auf den eigenen Alltag übertragen lassen. Von der Vorbereitung auf einen Sturm über die Frage, wie man inmitten des größten Chaos die Ruhe bewahrt. Es geht darum, wie man sein Schiff pflegt. Wie man korrekt mit seiner Crew umgeht. Wie weit man sich selbst und anderen vertraut und ob man sich von den eigenen Emotionen, vor allem von der Angst, davontragen lässt.

Ich möchte davon erzählen, welche Rolle Kapitäne einst und heute auf Schiffen spielen. Was den Mythos Kapitän ausmacht. Warum es Helden mit vier Streifen am Ärmel gab – und welche Schurken auf der Brücke unterwegs waren. Denn zur Glorifizierung besteht kein Grund. Auch die Pigots und Schettinos unter den Nautikern und so manche Sadisten in Uniform sollen eine Rolle spielen.

Ich wünsche mir, dass dieses Buch Denkanstöße für den eigenen Alltag bietet, aber auch lehrreich ist für alle, die sich für die See und echte Abenteuer interessieren. Wichtig erscheint mir vor allem die Frage, wie wir uns die Empathie und den Mut eines Kutterkapitäns aus Fedderwardersiel bewahren.

Oder wie wir zu einem „Dienstgesicht“ kommen. Denn davon handelt die erste Geschichte.

MITTEN IM STURM DES LEBENS

Der Orkan hat den Nordatlantik so aufgepeitscht, wie es selbst der alte Kapitän in vielen Jahren auf den Ozeanen noch nie erlebte. Vor der Brücke ist nur noch eine graue Wand zu sehen. Wellen, Gischt, Luft vermischen sich. Brecher krachen auf das Deck des kleinen Frachters. Der Orkan klingt wie eine dumpfe, bedrohliche Orgel. Dazu schreit der Stahl.

Der Erste Offizier stürzt auf die Brücke. „Kapitän, gehen Sie bitte in den Salon“, ruft er. Der Angesprochene überträgt dem Ersten das Kommando und nimmt die Treppe, der Versammlungsraum liegt ein Deck tiefer. Vor den Fenstern hat sich die Crew versammelt, allesamt Seeleute von den Philippinen. Ihre Gesichter sind bleich vor Angst. Einige wirken abwesend, wie betäubt. Der Zweite Offizier, ein Mann namens Garcia, reagiert nicht, als ihm der Kapitän eine Hand auf die Schulter legt. Er starrt hinaus.

Die Männer tragen Rettungswesten.

Es ist Oktober 1991, und der kleine Frachter namens „Svea Pacific“ befindet sich mitten im größten Sturm, seit Meteorologen das Wetter aufzeichnen. Ein Hurrikan und arktisches Tiefdruckgebiet haben sich zu etwas vereinigt, was die Fachleute den „perfekten Sturm“ nennen. Ein Jahrhundertereignis.

Der Kapitän spürt, dass seine Crew nicht daran glaubt, die nächsten Stunden im Orkan zu überleben. Er selbst ist sich insgeheim auch nicht so sicher. Als ihn der Chief, also der Leitende Ingenieur, auf Deutsch fragt, wie er die Lage einschätzt, antwortet er: „Sieht nicht gut aus.“ Er grinst dabei, denn die Mannschaft darf nichts mitbekommen. Eine Panik ist das Letzte, was sie nun gebrauchen können. Dem Kapitän fällt eine Kassette ein, die ihm seine Frau mitgab. Johnny Cash, Country, es geht im Lied darum, dass das Wasser steigt: „Five feet high and risin’“. Er legt die Kassette ein und pfeift dazu ein Lied, als handele es sich um einen Ausflug mit einer Barkasse durch den Hamburger Hafen und nicht um eine lebensbedrohliche Fahrt in einem Abschnitt der See, auf dem es keine Rettung geben kann. Das Ablenkungsmanöver hilft. Zumindest zeitweilig sind die Nerven der Crewmitglieder beruhigt. Johnny Cash hilft gegen aufsteigende Panik.

Der Sturm steigert sich schließlich zu einem Inferno. Mit Sorge beobachtet Feith, wie sich der Frachter auf die Seite legt. Er beordert zwei Seeleute hinaus an Deck, um eine Peilung der Ballasttanks vorzunehmen, und tatsächlich: Das Schiff nimmt Wasser. Es gibt irgendwo ein Leck. Zumindest gelingt es dank der Pumpen, den Pegel konstant zu halten, doch die Lage wird immer bedrohlicher.

Und dann, auf dem Höhepunkt des Orkans, fällt auch noch die Ruderanlage aus. Zehn Minuten wird es dauern, auf die Ersatzmaschine umzuschalten, meldet der Maschinist, sofern es überhaupt gelingt. Zehn Minuten, in denen der Sturm den Frachter quer zur See schieben kann, was bedeutet, dass er dann schutzlos den brechenden Wellen ausgeliefert ist. Die Wellen werden das Deck aufschlagen oder das Schiff kentern lassen. Was den Tod für alle an Bord bedeutet.

Kapitän Feith beobachtet, wie der Frachter langsam zur Seite gedrückt wird. Die Wellen sind haushohe Ungetüme. Lange kann das nicht gut gehen. Er unterdrückt den Gedanken, seine Frau in Hamburg über das Satellitentelefon anzurufen, um sich von ihr zu verabschieden. Es würde sie nur sorgen. Unnötig sorgen, denn was soll es schon helfen? Keine zehn Minuten später erscheint der Chief, vor Anstrengung verschwitzt und vor Schrecken bleich, auf der Brücke. Ersatzmaschine läuft! „Na, das ist ja gut“, brummt Feith.