9,99 €

Mehr erfahren.

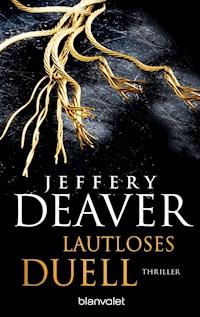

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2004

Der 5. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.

Jeffery Deavers geniales Ermittlerpaar löst seinen mit Abstand spannendsten Fall: auf den Spuren eines Mörders, dessen Metier das Unmögliche ist ...

Grausam gefesselt stirbt ein junges Mädchen in einer New Yorker Musikschule. Der Täter verbarrikadiert sich in einem fensterlosen Probenraum. Ein Schuss fällt. Gleich darauf bricht die Polizei die Türen auf – doch das Zimmer ist leer… Für Lincoln Rhyme, den genialen gelähmten Ermittler, und seine Partnerin Amelia Sachs ist sofort klar: Der Mörder wird wieder zuschlagen. Zu gewandt und lustvoll missbraucht er die Tricks von Houdini, Copperfield und Co., zu schlau sind seine Ablenkungsmanöver. Doch Rhyme und Sachs bleibt nur wenig Zeit, das mörderische Phantom zu enttarnen. Denn das furiose Finale steht unmittelbar bevor: der letzte grausige Racheakt eines psychopathischen Magiers …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 695

Ähnliche

Über das Buch

Jeffery Deavers geniales Ermittlerpaar Lincoln Rhyme und Amelia Sachs löst seinen fünften – und mit Abstand spannendsten – Fall: auf den Spuren eines Mörders, dessen Metier das Unmögliche ist ...

Qualvoll stirbt ein junges Mädchen in einer New Yorker Musikschule. Der Täter flieht in einen fensterlosen Probenraum. Drinnen fällt ein Schuss, bevor die Polizei das Zimmer stürmen kann. Es ist leer… Für Lincoln Rhyme, den gelähmten Ermittler, und seine ambitionierte Partnerin Amelia Sachs ist sofort klar: Es war nicht der letzte Mord dieses Täters. Zu demonstrativ und lustvoll missbraucht er die Tricks großer Magier wie Houdini oder wie David Copperfield, zu schlau sind seine Ablenkungsmanöver. Und schon nach wenigen Stunden schlägt der Mörder tatsächlich ein zweites Mal zu. Wieder liefert er einen beeindruckenden Beweis seiner Täuschungskunst und lässt die Ermittler ratlos zurück: Was ist Trick, was ist Wirklichkeit?

Die junge Magierin Kara wird als Beraterin hinzugezogen und klärt Lincoln Rhyme über die psychologischen Hintergründe der Illusionswirkung und die Tricks der großen Könner auf: Rhyme und Sachs müssen zuerst den perfiden Plan hinter den vordergründigen Effekten entschlüsseln, um einen letzten grausigen Racheakt zu verhindern. Den akribisch geplanten Höhepunkt in der mörderischen Glanzvorstellung eines psychopathischen Magiers…

Über den Autor

Jeffery Deaver gilt international als »der beste Autor psychologischer Thriller« (THE TIMES). Mit intelligenten Täuschungen, messerscharfer Logik und atemberaubenden Wendungen bis zur letzten Seite verführt der seine Leser zu nur scheinbar nahe liegenden Lösungen – wie in seinem neuen, extrem spannenden Thriller. Mit dem außergewöhnlichen Ermittlerpaar Lincoln Rhyme und Amelia Sachs hat Deaver sich weltweit eine enorm große Fangemeinde erobert, nicht zuletzt durch die grandiose Verfilmung des Romans »Der Knochenjäger« mit Denzel Washington und Angelina Jolie in den Hauptrollen.

Jeffery Deaver

Der faule Henker

Roman

Deutsch von Thomas Haufschild

Copyright

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Vanished Man« bei Simon & Schuster, Inc., New York.

Verlagsgruppe Random House

Copyright © 2003 by Jeffery Deaver

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCovergestaltung: bürosüdCoverfoto: Getty Images/Flickr/Máté Kiss Photography

ISBN 978-3-894-80842-6V004

Für Madelyn Warcholik

»Zauberkünstler unterscheiden bei ihrer Arbeit für gewöhnlich zwischen Effekt und Methode.

Der Effekt ist, was der Zuschauer zu sehen bekommt. Die Methode ist das geheime Verfahren, durch das der Effekt entsteht.«

Peter Lamont und Richard Wiseman, Magic in Theory

ERSTER TEIL

Effekt

Samstag, 20. April

»Ein erfahrener Zauberkünstler bemüht sich, den Verstand zu täuschen, nicht etwa das Auge.«

Marvin Kaye,

The Creative Magician’s Handbook

…Eins

Seien Sie gegrüßt, verehrtes Publikum. Herzlich willkommen.

Willkommen zu unserer Show.

Es erwartet Sie ein ganz besonderer Nervenkitzel, denn unsere Illusionisten, Zauberer und Taschenspieler werden sich zwei Tage lang nach Kräften bemühen, Ihnen Vergnügen zu bereiten und Sie in ihren Bann zu schlagen.

Unsere erste Nummer stammt aus dem Repertoire eines Mannes, von dem jeder schon gehört hat: Harry Houdini, der größte Entfesselungskünstler der Vereinigten Staaten, wenn nicht sogar der ganzen Welt, der vor gekrönten Staatsoberhäuptern und amerikanischen Präsidenten aufgetreten ist. Manche seiner Bravourstücke sind dermaßen schwierig, dass sich in all den Jahren seit seinem viel zu frühen Tod niemand mehr an ihre Aufführung gewagt hat.

Wir wollen uns heute an einer Nummer versuchen, bei der akute Erstickungsgefahr besteht und die als Der Faule Henker bekannt geworden ist.

Der Künstler legt sich dazu auf den Bauch und lässt sich die Arme mit klassischen Darby-Handschellen auf den Rücken fesseln. Dann werden die Füße mit einem Strick verschnürt, und schließlich legt man dem Probanden eine Seilschlinge um den Hals, deren anderes Ende ebenfalls an den Knöcheln befestigt wird. Da jeder Mensch unwillkürlich versucht, die Beine auszustrecken, zieht die Schlinge sich zu und leitet den furchtbaren Vorgang der Strangulation ein.

Weshalb nennt man dieses Verfahren den »Faulen« Henker ? – Weil der Verurteilte sich selbst erdrosselt.

Bei vielen von Mr. Houdinis riskanteren Auftritten waren Assistenten zugegen, um ihn im Notfall mit Messern und Schlüsseln befreien zu können. Oft hielt sich auch ein Arzt bereit.

Heute wird es keine dieser Vorsichtsmaßnahmen geben. Falls dem Probanden nicht innerhalb von vier Minuten die Entfesselung gelingt, stirbt er. Wir fangen gleich an… aber zuvor noch ein Hinweis:

Vergessen Sie nie, dass Sie mit dem Besuch unserer Show die Realität hinter sich zurücklassen.

Sie mögen felsenfest überzeugt sein, etwas Bestimmtes zu sehen, und doch existiert es gar nicht. Etwas anderes halten Sie eventuell für eine Illusion, obwohl es sich um nichts als die erbarmungslose Wirklichkeit handelt.

Ihr Begleiter könnte sich in unserer Show als vollkommen Fremder erweisen, und ein Unbekannter im Publikum weiß vielleicht mehr über Sie, als Sie ahnen.

Was sicher scheint, kann tödlich sein. Und die Bedrohungen, gegen die Sie sich wappnen, sind unter Umständen nur ein Ablenkungsmanöver, um Sie in noch größere Gefahr zu locken.

Was können Sie hier noch glauben? Wem dürfen Sie vertrauen?

Nun, verehrtes Publikum, die Antwort lautet, dass Sie am besten gar nichts glauben.

Und Sie sollten niemandem trauen. Absolut niemandem.

Jetzt hebt sich der Vorhang, das Licht wird gedämpft, und die Musik verklingt, so dass nur noch der Herzschlag all jener zu erahnen ist, die in gespannter Erwartung verharren.

Und unsere Show beginnt…

Das Gebäude sah aus, als habe es schon so manches Gespenst beherbergt.

Errichtet im gotischen Stil, schmutzig, finster. Eingezwängt zwischen zwei Hochhäusern an der Upper West Side, das Dach mit einer Balustrade und die zahlreichen Scheiben mit Fensterläden versehen. Es stammte aus viktorianischer Zeit, hatte einst als Internat gedient und später als Sanatorium, in dem die für unzurechnungsfähig befundenen Insassen den Rest ihres umnachteten Daseins zubringen mussten.

Die Manhattan School of Music and Performing Arts hätte durchaus auch Dutzenden Geistern Unterschlupf gewähren können.

Ein solcher Geist schwebte im Augenblick womöglich über dem warmen Körper der jungen Frau, die bäuchlings in dem dunklen Vorraum eines kleinen Auditoriums lag. Ihre reglosen Augen waren weit aufgerissen, aber noch nicht glasig, und das Blut auf ihrer Wange hatte sich noch nicht bräunlich verfärbt.

Ihr Gesicht war dunkelblau angelaufen, denn ein straffes Seil verband Hals und Fußgelenke.

Um sie herum lagen Notenblätter verstreut, dazu ein Flötenkoffer und ein großer Pappbecher von Starbucks. Der Kaffee hatte sich über ihre Jeans und das grüne Shirt Marke Izod ergossen. Der Rest der dunklen Flüssigkeit bildete auf dem Marmorboden eine schmale Pfütze in gekrümmter Form.

Ebenfalls anwesend war der Mann, der die Frau getötet hatte, sich nun bückte und sie genau in Augenschein nahm. Er ließ sich Zeit und sah keinen Anlass zur Eile. Es war Samstag, noch ziemlich früh, und wie er in Erfahrung gebracht hatte, fand in dieser Schule am Wochenende kein Unterricht statt. Einige der Studenten nutzten die Übungsräume, aber die lagen in einem anderen Gebäudeflügel. Der Mann beugte sich weiter vor, kniff die Augen zusammen und fragte sich, ob er wohl irgendeine Wesenheit erspähen würde, eine Art Seele, die sich von dem Körper der Toten löste. Fehlanzeige.

Er richtete sich auf und überlegte, was er mit der leblosen Gestalt vor ihm sonst noch anfangen könnte.

»Und Sie sind sicher, dass da jemand geschrien hat?«

»Ja… nein«, sagte der Wachmann. »Es war nicht unbedingt ein Schrei, wissen Sie. Jemand hat aufgeregt etwas gerufen. Nur ein oder zwei Sekunden lang. Dann war es auch schon vorbei.«

Officer Diane Franciscovich, eine Streifenbeamtin vom Zwanzigsten Revier, fragte weiter. »Hat sonst noch jemand etwas gehört?«

Der schwergewichtige Wachmann atmete tief durch, sah die hochgewachsene brünette Polizistin an, schüttelte den Kopf, ballte die riesigen Pranken zu Fäusten und öffnete sie wieder. Dann wischte er sich die dunklen Handflächen an den blauen Hosenbeinen ab.

»Sollen wir Verstärkung rufen?«, fragte Nancy Ausonio, ebenfalls eine junge Beamtin, aber kleiner als ihre Partnerin und blond.

Eher nicht, dachte Franciscovich, blieb jedoch unschlüssig. Die Streifen in diesem Teil der Upper West Side hatten meistens mit Verkehrsunfällen, Ladendiebstählen und entwendeten Fahrzeugen zu tun (oder mussten die fassungslosen Eigentümer beruhigen). Das hier war neu für sie beide. Der Wachmann hatte die zwei Beamtinnen auf ihrer morgendlichen Runde erblickt und sie aufgeregt vom Bürgersteig nach drinnen gewinkt, damit sie ihm helfen würden, dem Schrei auf den Grund zu gehen. Nun ja, dem aufgeregten Rufen.

»Lass uns damit noch warten«, sagte die ruhige Franciscovich. »Sehen wir erst mal nach.«

»Es klang, als würde es irgendwo aus der Nähe kommen«, sagte der Wachmann. »Keine Ahnung.«

»Gruseliger Schuppen«, warf Ausonio seltsam verunsichert ein. Eigentlich war sie diejenige im Team, die am ehesten in eine tätliche Auseinandersetzung eingreifen würde, selbst wenn die Streithähne doppelt so groß waren wie sie selbst.

»Die Geräusche, Sie wissen schon. Schwer zu sagen, wo die herkommen. Verstehen Sie, was ich meine?«

Franciscovich dachte immer noch über die Worte ihrer Partnerin nach. Verdammt gruselig, fügte sie im Stillen hinzu.

Die dunklen Flure schienen endlos, doch es war nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Dann blieb der Wachmann stehen.

Franciscovich deutete auf einen Durchgang vor ihnen. »Wohin geht’s dort entlang?«

»Da treibt sich bestimmt keiner der Studenten herum. Es ist bloß…«

Franciscovich stieß die Tür auf.

Dahinter erstreckte sich ein kleines Foyer, an dessen anderem Ende eine Tür in den Vortragssaal A führte, wie die Aufschrift besagte. Und in der Nähe jener Tür lag eine gefesselte junge Frau mit einem Seil um den Hals, die Hände mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt. Ihre Augen waren im Tode weit aufgerissen. Ein braunhaariger, bärtiger Mann Anfang fünfzig hockte über ihr. Überrascht blickte er auf.

»Nein!«, rief Ausonio.

»O mein Gott«, keuchte der Wachmann.

Die Beamtinnen zogen ihre Waffen, und Franciscovich war erstaunt, wie ruhig ihre Hand blieb, als sie den Fremden anvisierte. »Sie da, keine hastige Bewegung! Stehen Sie langsam auf, gehen Sie von der Frau weg, und nehmen Sie die Hände hoch.« Ihre Stimme war bei weitem nicht so fest wie der Griff, mit dem sie die Glock Automatik umklammerte.

Der Mann kam der Aufforderung nach.

»Legen Sie sich auf den Bauch. Und ich will immer Ihre Hände sehen!«

Ausonio lief auf das Mädchen zu.

In dieser Sekunde bemerkte Franciscovich, dass der Mann die rechte Hand über dem Kopf zur Faust geballt hatte.

»Öffnen Sie…«

Puff…

Ein gleißender Lichtblitz nahm ihr die Sicht. Er schien direkt aus der Hand des Verdächtigen zu entspringen und hing einen Moment in der Luft, bevor er erlosch. Ausonio erstarrte. Franciscovich duckte sich, wich zurück, kniff die Augen zusammen und schwenkte die Glock hin und her. Sie geriet in Panik, denn sie wusste, dass der Mörder rechtzeitig die Lider geschlossen hatte und nun ebenfalls eine Schusswaffe ziehen oder mit einem Messer auf sie losgehen würde.

»Wo, wo, wo?«, rief sie.

Dann sah sie – nur verschwommen, weil sie immer noch halb geblendet war und der Rauch sich ausbreitete –, dass der Täter in den Vortragssaal lief. Er schlug die Tür hinter sich zu, und man hörte, wie er mit einem Stuhl oder Tisch den Zugang blockierte.

Ausonio kniete sich neben die junge Frau, schnitt mit einem Schweizer Armeemesser das Seil durch, rollte sie auf den Rücken, zog ein Einwegmundstück aus der Tasche und versuchte eine Wiederbelebung.

»Gibt’s noch andere Ausgänge?«, fragte Franciscovich den Wachmann.

»Nur einen… da hinten um die Ecke. Auf der rechten Seite.«

»Fenster?«

»Nein.«

»He!«, rief sie Ausonio zu und rannte los. »Pass auf diese Tür auf!«

»Alles klar«, erwiderte die blonde Beamtin und blies einen weiteren Atemzug zwischen die bleichen Lippen des Opfers.

Von drinnen ertönte dumpfes Poltern, als der Mörder sich offenbar gründlicher verbarrikadierte. Franciscovich bog um die Ecke, hielt auf die Tür zu, die der Wachmann ihr genannt hatte, und forderte unterdessen über Funk Verstärkung an. Als sie den Kopf hob, entdeckte sie jemanden am Ende des Korridors. Sie blieb abrupt stehen, visierte die Brust des Mannes an und richtete den hellen Strahl ihrer Halogenlampe auf ihn.

»Um Gottes willen«, krächzte der ältliche Hauswart und ließ seinen Besen fallen.

Franciscovich war froh, dass sie den Finger nicht um den Abzugsbügel der Glock gelegt hatte. »Ist jemand aus dieser Tür gekommen?«

»Was ist denn los?«

»Haben Sie jemanden gesehen?«, rief Franciscovich.

»Nein, Ma’am.«

»Wie lange sind Sie schon hier?«

»Ich weiß nicht. Zehn Minuten oder so.«

Aus dem Innern des Raums war erneut Lärm zu vernehmen, weil der Täter immer mehr Mobiliar auftürmte. Franciscovich schickte den Hauswart zu dem Wachmann ins Foyer und näherte sich vorsichtig der Seitentür. Mit schussbereit ausgestreckter Waffe drehte sie langsam den Knauf. Es war nicht abgeschlossen. Sie trat beiseite, um nicht in der Schusslinie zu stehen, falls der Mann durch das Holz feuerte. Diesen Trick hatte sie bei NYPD Blue gesehen. Vielleicht hatte auch einer der Ausbilder auf der Akademie davon gesprochen.

Wiederum Poltern von drinnen.

»Nancy, hörst du mich?«, flüsterte Franciscovich in ihr Funkgerät.

Ausonio meldete sich mit zitternder Stimme. »Sie ist tot, Diane. Ich hab’s versucht, aber sie ist tot.«

»Hier entlang ist er nicht geflohen. Er ist immer noch da drinnen. Ich kann ihn hören.« Stille.

»Ich hab’s versucht, Diane. Ich hab’s versucht.«

»Vergiss es. Komm schon. Ist bei dir alles klar? Ist alles klar?«

»Ja, alles okay. Ehrlich.« Die Stimme der Beamtin wurde eisig. »Holen wir ihn uns.«

»Nein, wir bewachen diese Ausgänge, bis die ESU eintrifft«, sagte Franciscovich. Die Emergency Services Unit war das Sondereinsatzkommando der New Yorker Polizei.

»Das ist alles. Halt die Stellung, und bleib von der Tür weg. Rühr dich nicht vom Fleck.«

In diesem Moment hörte sie den Mann von drinnen rufen: »Ich habe eine Geisel. Ich habe ein Mädchen bei mir. Falls ihr versucht, hier einzudringen, bringe ich sie um.«

O Gott…

»He, Sie da drinnen!«, rief Franciscovich. »Niemand versucht hier irgendwas. Keine Angst. Tun Sie bloß niemandem mehr weh.« Entsprach das der vorgeschriebenen Verfahrensweise?, grübelte sie. Weder irgendeine Fernsehserie noch ihre Ausbildung waren ihr in diesem Punkt von Nutzen. Sie hörte, wie Ausonio Kontakt zur Zentrale herstellte und meldete, dass sie es mittlerweile mit einem verschanzten Geiselnehmer zu tun hatten.

»Bleiben Sie ruhig!«, rief Franciscovich dem Mörder zu. »Sie können…«

Drinnen ertönte ein ohrenbetäubend lauter Schuss. Franciscovich zuckte zusammen. »Was ist los? Warst du das?«, rief sie ins Funkgerät.

»Nein«, entgegnete ihre Partnerin. »Ich dachte, du seist das gewesen.«

»Nein, es war dieser Kerl. Bei dir alles in Ordnung?«

»Ja. Er hat von einer Geisel gesprochen. Glaubst du, er hat sie erschossen?«

»Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen?«

Und wo, zum Teufel, bleibt die Verstärkung?, fügte Franciscovich in Gedanken hinzu.

»Diane«, flüsterte kurz darauf Ausonio. »Wir müssen da rein. Vielleicht ist sie verletzt.« Dann rief sie: »He, Sie da drinnen!« Keine Antwort. »He!«

Nichts.

»Womöglich hat er sich umgebracht«, sagte Franciscovich.

Oder er will, dass wir genau das glauben, und wartet nur darauf, dass jemand sich ihm als Zielscheibe präsentiert.

Dann sah sie wieder dieses schreckliche Bild vor sich: Die altersschwache Tür zum Foyer schwang auf, und fahles Licht fiel auf das Opfer, dessen Gesicht so blau und kalt wie ein Wintertag schien. Franciscovich war in erster Linie deswegen Polizistin geworden, weil sie solche Taten verhindern wollte.

»Wir müssen da rein, Diane«, flüsterte Ausonio.

»Das sehe ich auch so. Okay. Wir gehen rein.« Sie klang ein wenig hektisch, denn sie dachte im selben Moment an ihre Familie und daran, wie sie mit der Linken die rechte Schusshand abstützen musste, um die Automatikpistole sicher in Anschlag zu bringen. »Sag dem Wachmann, dass wir im Saal Licht brauchen.«

Es dauerte einen Augenblick, dann meldete Ausonio sich zurück. »Die Beleuchtungstafel ist hier draußen. Auf mein Signal schaltet er ein.« Franciscovich hörte über Funk einen tiefen Atemzug. »Ich bin so weit«, sagte Ausonio dann. »Auf drei. Du zählst.«

»Okay. Eins… Halt! Von dir aus gesehen befinde ich mich auf zwei Uhr. Erschieß mich nicht.«

»Okay. Zwei Uhr. Und ich bin…«

»Du bist links von mir.«

»Mach weiter.«

»Eins.« Franciscovich packte mit der linken Hand den Knauf. »Zwei.«

Diesmal legte sie den Finger um den Abzug der Waffe und strich behutsam über den dort integrierten Sicherungshebel – eine Besonderheit des Herstellers Glock.

»Drei!«, rief Franciscovich so laut, dass ihre Partnerin es auch ohne das Funkgerät gehört haben durfte. Sie riss die Tür auf und sprang in den großen rechteckigen Raum vor. Im selben Moment wurde die grelle Beleuchtung eingeschaltet.

»Keine Bewegung!«, schrie sie – doch es war niemand da.

Sie ging in die Hocke, schwenkte die Waffe hin und her und suchte jeden Zentimeter des Saals ab. Ihre Haut kribbelte vor Anspannung.

Keine Spur von dem Mörder, keine Spur von einer Geisel.

Sie schaute nach links zu dem anderen Eingang, wo Nancy Ausonio stand und ebenfalls fieberhaft den Raum absuchte. »Wo?«, flüsterte die Frau.

Franciscovich schüttelte den Kopf. Sie registrierte ungefähr fünfzig hölzerne Klappstühle in ordentlichen Reihen. Vier oder fünf lagen auf dem Rücken oder der Seite, nicht etwa zu einer Barrikade aufgetürmt, sondern als habe man sie achtlos umgeworfen. Zur Rechten befand sich eine niedrige Bühne, auf der ein Verstärker, zwei Lautsprecher und ein ramponierter Konzertflügel standen.

Die jungen Beamtinnen konnten nahezu alles im Raum sehen.

Nur nicht den Täter.

»Was ist passiert, Nancy? Was hat das zu bedeuten?«

Ausonio antwortete nicht. Genau wie ihre Partnerin blickte sie sich hektisch nach allen Seiten um, suchte jeden Schatten und jedes Möbelstück ab, obwohl der Mann eindeutig nicht hier war.

Gruselig…

Bei dem Saal handelte es sich im Wesentlichen um einen geschlossenen Kubus ohne Fenster. Die Schächte der Klimaanlage und Heizung waren lediglich fünfzehn Zentimeter breit. Eine Holzdecke, keine Akustikvertäfelung. Keine erkennbaren Falltüren. Nur zwei Zugänge führten hinein: der Haupteingang, den Ausonio benutzt hatte, und die Brandschutztür, durch die Franciscovich eingetreten war.

Wo?, formte Franciscovich unhörbar mit den Lippen.

Ihre Partnerin antwortete auf gleiche Weise. Die Polizistin konnte die Worte nicht ablesen, aber Ausonios Miene sprach Bände: Ich habe nicht die geringste Ahnung.

»He«, rief eine laute Stimme an der Tür. Sie wirbelten herum und richteten die Waffen auf den leeren Vorraum. »Soeben sind ein Krankenwagen und ein paar Ihrer Kollegen eingetroffen.« Es war der Wachmann, und er blieb außer Sicht.

Franciscovich rief ihn herein. Das Herz schlug ihr nach dem Schreck noch immer bis zum Hals.

»Ist denn, äh… ich meine, haben Sie ihn erwischt?«, fragte der Mann.

»Er ist nicht hier«, erwiderte Ausonio mit zittriger Stimme.

»Was?« Er schaute vorsichtig um die Ecke.

Franciscovich hörte die Stimmen der sich nähernden Polizisten und Rettungssanitäter. Das Klirren von Ausrüstungsgegenständen. Trotzdem brachten die beiden beunruhigten und verwirrten Frauen es noch nicht fertig, sich zu ihren Kollegen zu gesellen. Sie standen wie gelähmt mitten in dem Vortragssaal und versuchten vergeblich zu ergründen, wie der Mörder aus einem Raum ohne Ausgang entkommen konnte.

…Zwei

»Er hört Musik.«

»Ich höre keine Musik. Es läuft gerade eine CD. Das ist alles.«

»Musik, ja?«, murmelte Lon Sellitto, als er Lincoln Rhymes Schlafzimmer betrat. »Na, das nenne ich aber einen Zufall.«

»Er interessiert sich neuerdings für Jazz«, erläuterte Thom dem stämmigen Detective. »Ich war ganz schön überrascht, das dürfen Sie mir glauben.«

»Wie ich schon sagte«, fuhr Lincoln Rhyme gereizt fort, »befinde ich mich bei der Arbeit und habe im Hintergrund ein wenig Musik laufen. Was meinst du mit Zufall?«

Der schlanke junge Betreuer, bekleidet mit einem weißen Hemd, gelbbrauner Stoffhose und leuchtend violetter Krawatte, deutete auf den Flachbildschirm vor Rhymes Flexicair-Bett. »Nein, er arbeitet nicht. Es sei denn, man wollte es als Arbeit bezeichnen, dass er seit einer Stunde ein und dieselbe Seite anstarrt. Mir würde er so etwas nicht als Arbeit durchgehen lassen.«

»Kommando, umblättern.« Der Computer erkannte Rhymes Stimme und befolgte den Befehl, so dass die nächste Seite der Forensic Science Review auf dem Monitor erschien. »Möchtest du mir vielleicht ein paar Fragen zu dem Thema stellen, das ich da angestarrt habe?«, fragte er Thom bissig. »Die Zusammensetzung der fünf wichtigsten exotischen Toxine, die in letzter Zeit in den Labors europäischer Terroristen sichergestellt wurden?«

»Nein, wir müssen uns um andere Dinge kümmern«, entgegnete der Betreuer und spielte damit auf die diversen Körperfunktionen an, die bei querschnittsgelähmten Patienten wie Lincoln Rhyme mehrmals am Tag spezieller Aufmerksamkeit bedurften.

»Das hat noch ein paar Minuten Zeit«, sagte der Kriminalist und lauschte dabei einem besonders kraftvollen Trompetenriff.

»Nein, hat es nicht. Bitte entschuldigen Sie uns kurz, Lon.«

»Na klar.« Der massige, etwas derangiert wirkende Sellitto trat hinaus auf den Flur im ersten Stock von Rhymes Haus am Central Park West und schloss die Tür hinter sich.

Während Thom fachkundig seine Pflicht tat, konzentrierte Rhyme sich weiterhin auf die Musik. Zufall?, grübelte er.

Fünf Minuten später bat Thom den Detective wieder herein. »Kaffee?«

»Gern, den kann ich gut gebrauchen. Es ist noch viel zu früh am Samstagmorgen, um schon mit der Arbeit anzufangen.«

Der Betreuer verließ den Raum.

»Also, wie sehe ich aus, Linc?«, fragte der nicht mehr ganz junge Sellitto und vollführte eine Pirouette. Er trug einen seiner typischen grauen Anzüge, die allesamt aus permanent zerknittertem Stoff gefertigt zu sein schienen.

»Ist das hier etwa eine Modenschau?«, fragte Rhyme.

Zufall?

Dann lenkte ihn abermals die CD ab. Wie, zum Teufel, konnte jemand dermaßen weich auf einer Trompete spielen? Wie war es möglich, einem Metallinstrument solche Töne zu entlocken?

»Ich habe rund sieben Kilo abgenommen«, erklärte der Detective. »Rachel hat mich auf Diät gesetzt. Das Hauptproblem ist das Fett. Man lässt einfach das Fett weg, und es ist erstaunlich, wie viel Gewicht man dann verliert.«

»Fett, aha. Ich schätze, das ist keine ganz neue Erkenntnis, Lon. Also…?« Red nicht länger um den heißen Brei herum, sollte das heißen.

»Wir haben einen bizarren Fall. Vor einer halben Stunde wurde hier ganz in der Nähe in einer Musikschule eine Leiche gefunden. Ich bin der leitende Beamte, und ein wenig Hilfe käme uns gerade recht.«

Eine Musikschule. Und bei mir läuft soeben Musik. Ein ziemlich armseliger Zufall.

Sellitto zählte ein paar Fakten auf: Studentin ermordet, der Täter beinahe verhaftet, aber dann doch noch auf irgendeinem Fluchtweg entwischt, den bislang niemand gefunden hatte.

Musik war mathematisch. Das zumindest konnte Rhyme, der Wissenschaftler, nachvollziehen. Sie war logisch, sie war perfekt strukturiert. Und außerdem war sie allumfassend. Es musste eine unendliche Anzahl von Melodien geben, und das Komponieren wurde bestimmt nie langweilig. Rhyme fragte sich, wie man eine solche Aufgabe wohl am besten anpackte. Er selbst hielt sich in künstlerischer Hinsicht für vollständig unbegabt. Im Alter von elf oder zwölf Jahren hatte er Klavierstunden genommen und sich prompt in seine Lehrerin Miss Osborne verliebt, aber der eigentliche Unterricht war ein Fehlschlag gewesen. Mit dem Instrument verband sich für ihn nur eine angenehme Erinnerung, und zwar an die Stroboskopbilder der schwingenden Saiten, die er für ein Schülerforschungsprojekt aufgenommen hatte.

»Hörst du mir überhaupt zu, Linc?«

»Ein Fall, hast du gesagt. Ein bizarrer Fall.«

Sellitto schilderte den Sachverhalt etwas ausführlicher und weckte allmählich Rhymes Interesse. »Es muss einen Weg aus diesem Saal geben, aber weder die Leute von der Schule noch unsere Jungs können ihn entdecken.«

»Und der Tatort?«

»Ist noch ziemlich unberührt. Kann Amelia sich ihn mal vornehmen?«

Rhyme sah zur Wanduhr. »Sie ist noch ungefähr zwanzig Minuten beschäftigt.«

»Kein Problem«, sagte Sellitto und tätschelte sich den Bauch, als suchte er nach den verlorenen Pfunden. »Ich piepse sie an.«

»Lass sie uns jetzt noch nicht ablenken.«

»Warum? Was macht sie denn gerade?«

»Ach, irgendwas Riskantes«, sagte Rhyme und widmete sich wieder dem seidigen Klang der Trompete. »Was sonst?«

Sie drückte die Wange an die Hauswand und roch die nassen Ziegel.

Ihre Hände schwitzten, und die Kopfhaut unter der verstaubten Dienstmütze und dem hochgesteckten feuerroten Haar juckte wie verrückt. Dennoch verharrte sie völlig reglos, als ein uniformierter Beamter sich dicht neben sie schob und das Gesicht ebenfalls an die Mauer presste.

»Okay, folgende Lage«, sagte der Mann, wies mit dem Kopf nach rechts und erklärte, dass sich unmittelbar hinter der Hausecke ein leerer Parkplatz befinde, auf dem ein Fluchtwagen stehe, der nach einer Verfolgungsjagd vor einigen Minuten einen Unfall erlitten habe.

»Noch fahrtüchtig?«, fragte Amelia Sachs.

»Nein. Ist gegen einen Müllcontainer geknallt und hinüber. Drei Täter. Sie wollten abhauen, aber wir haben einen erwischt. Der zweite sitzt noch im Wagen, hat irgendein ellenlanges Jagdgewehr und bereits einen Streifenbeamten angeschossen.«

»Ist der Kollege schwer verletzt?«

»Nein, zum Glück nicht.«

»Hat der Kerl ihn immer noch im Visier?«

»Nein, unser Mann befindet sich ein Haus weiter westlich und ist außer Sichtweite.«

»Was ist mit dem dritten Täter?«

Der Officer seufzte. »Tja, der hat’s leider ins Erdgeschoss dieses Gebäudes hier geschafft.« Er deutete auf die Mauer, an der sie standen. »Und er hat sich mit einer Geisel verbarrikadiert. Einer schwangeren Frau.«

Sachs sog die vielen Informationen in sich auf und verlagerte dabei ihr Gewicht von einem Bein auf das andere, damit der Arthritisschmerz in ihren Gelenken nachließ. Verdammt, tat das weh. Sie las das Namensschild an der Brust ihres Begleiters. »Womit ist der Geiselnehmer bewaffnet, Wilkins?«

»Mit einer Faustfeuerwaffe. Mehr wissen wir nicht.«

»Wo stecken unsere Leute?«

Der junge Mann zeigte auf zwei Beamte hinter einer Mauer am Ende des Parkplatzes. »Zwei weitere sind auf der Vorderseite und halten den Geiselnehmer in Schach.«

»Hat schon jemand die ESU verständigt?«

»Keine Ahnung. Als wir unter Feuer geraten sind, hab ich mein Funkgerät verloren.«

»Tragen Sie eine kugelsichere Weste?«

»Nein. Ich war dabei, den Verkehr zu regeln… Was, zum Teufel, sollen wir jetzt machen?«

Amelia stellte ihr Motorola auf eine andere Frequenz um. »Spurensicherung, Einheit Fünf Acht Acht Fünf an Zentrale.«

»Hier Captain Sieben Vier. Was gibt’s?«

»Wir haben einen Zehn-dreizehn auf einem Parkplatz östlich der Sechs Null Fünf Delancey. Officer verwundet. Brauchen sofort Verstärkung, Krankenwagen und ESU. Zwei Verdächtige, beide bewaffnet, einer mit Geisel. Ein Verhandlungsführer wäre nicht schlecht.«

»Roger, Fünf Acht Acht Fünf. Benötigen Sie einen Beobachtungshubschrauber?«

»Negativ, Sieben Vier. Einer der Täter hat ein Jagdgewehr und keine Hemmungen, auf unsere Uniformierten zu schießen.«

»Wir schicken so schnell wie möglich Verstärkung, aber der Secret Service hat die halbe Innenstadt abgesperrt, weil der Vizepräsident vom JFK hierher unterwegs ist. Es wird also länger dauern. Gehen Sie nach eigenem Ermessen vor. Ende.«

»Roger. Ende.«

Mr. Vice President, meine Stimme kriegen Sie nicht mehr, dachte Amelia.

Wilkins schüttelte den Kopf. »Wir können unmöglich einen Verhandlungsführer in die Nähe des Apartments lassen. Nicht solange der Schütze noch in dem Wagen hockt.«

»Ich arbeite daran«, erwiderte Sachs.

Sie schob sich zur Hausecke vor und warf einen Blick auf den Wagen, eine tiefer gelegte Schrottkarre, deren Front an einem Müllcontainer klebte. Die Türen standen offen, und man konnte einen schmächtigen Mann mit Gewehr erkennen.

Ich arbeite daran…

»Sie da im Wagen, Sie sind umstellt«, rief sie. »Lassen Sie die Waffe fallen, oder wir eröffnen das Feuer. Sofort!«

Er duckte sich und zielte in ihre Richtung. Amelia ging in Deckung und rief über Funk die beiden Beamten im hinteren Bereich des Parkplatzes. »Befinden sich Geiseln im Auto?«

»Nein.«

»Sind Sie sicher?«

»Positiv«, sagte der Officer. »Bevor er angefangen hat zu ballern, hatten wir einen Moment lang freie Sicht.«

»Okay. Können Sie ihn erwischen?«

»Wahrscheinlich durch die Tür.«

»Nein, feuern Sie nicht auf Verdacht. Suchen Sie sich ein freies Schussfeld, aber nur, wenn Sie dabei ständig in Deckung bleiben können.«

»Roger.«

Sie sah, wie die Männer ihren Standort zur Seite hin veränderten. Kurz darauf meldete sich einer der beiden. »Ich hab ihn jetzt deutlich im Visier. Soll ich ihn umlegen?«

»Halten Sie sich bereit.« Dann wandte Amelia sich erneut an den Verdächtigen. »Sie da im Wagen. Mit dem Gewehr. Sie haben zehn Sekunden, oder wir eröffnen das Feuer. Lassen Sie die Waffe fallen. Haben Sie mich verstanden?« Sie wiederholte alles auf Spanisch.

»Leck mich!«

Sie nahm das als Bejahung.

»Zehn Sekunden«, rief sie. »Ab jetzt.«

Die nächste Anweisung galt über Funk den beiden Beamten. »Geben Sie ihm zwanzig. Danach haben Sie grünes Licht.«

Unmittelbar vor Ablauf der zehn Sekunden ließ der Mann das Gewehr fallen, stieg aus und hob die Hände. »Nicht schießen, nicht schießen!«

»Lassen Sie die Arme da, wo sie sind, und kommen Sie langsam hierher zur Hausecke. Falls Sie die Hände herunternehmen, wird man Sie erschießen.«

Als der Mann die Ecke erreichte, legte Wilkins ihm Handschellen an und durchsuchte ihn. Sachs verharrte geduckt.

»Der Kerl da drinnen«, wandte sie sich an den Verdächtigen. »Ihr Kumpel. Wer ist er?«

»Ihnen muss ich hier gar nichts erzählen…«

»Irrtum, denn wenn wir gezwungen sind, ihn zu erschießen, womit wir notfalls keine Sekunde zögern werden, sind Sie dran. Laut Gesetz kann man Sie als Beteiligten eines Verbrechens für jeden Toten zur Rechenschaft ziehen. Also, ist dieser Kerl fünfundvierzig Jahre in Ossining wert?«

Der Mann seufzte.

»Na los«, herrschte sie ihn an. »Name, Anschrift, Familie, sein Lieblingsessen, den Vornamen seiner Mutter, Verwandte im Knast – Ihnen fallen doch bestimmt jede Menge hilfreicher Einzelheiten über ihn ein.«

Er seufzte noch einmal und fing an zu reden. Sachs machte sich eifrig Notizen.

Jemand meldete sich über Funk. Der Verhandlungsführer und das ESU-Team waren soeben vor dem Gebäude eingetroffen. Amelia gab die Aufzeichnungen an Wilkins weiter. »Bringen Sie das dem Unterhändler.«

Dann belehrte sie den Verhafteten über seine Rechte. Hatte sie die Situation bestmöglich bewältigt? Hatte sie unnötig Leben in Gefahr gebracht? Hätte sie sich persönlich um den verwundeten Beamten kümmern sollen?

Fünf Minuten später kam der befehlshabende Captain um die Gebäudeecke. Er lächelte. »Der Geiselnehmer hat die Frau freigelassen. Es gab keine weiteren Verletzten, und wir haben drei Festnahmen. Dem angeschossenen Beamten geht’s bald wieder gut. Er hat bloß einen Kratzer abbekommen.«

Eine uniformierte Polizistin mit kurzem blonden Haar gesellte sich zu ihnen. »He, sehen Sie sich das mal an. Nette Zugabe, oder?« Sie hielt zwei Plastiktüten hoch. Eine enthielt weißes Pulver, die andere Haschpfeifen und weitere Drogenutensilien.

Der Captain nahm die Sachen genauer in Augenschein und nickte beifällig.

»Lag das im Wagen der Täter?«, fragte Amelia.

»Nein. Ich hab’s in einem Ford auf der anderen Straßenseite gefunden. Eigentlich wollte ich den Besitzer als Zeugen vernehmen, aber dann fing er an zu schwitzen und wurde immer nervöser, also habe ich mir seinen Wagen vorgenommen.«

»Wo war der abgestellt?«, fragte Sachs.

»In der Garage.«

»Haben Sie sich einen Durchsuchungsbefehl besorgt?«

»Nein. Wie ich schon sagte, der Kerl war nervös, und ich konnte vom Gehweg aus einen Zipfel der Tüte erkennen. Das war ein hinreichender Tatverdacht.«

»Nein.« Sachs schüttelte den Kopf. »Das war eine widerrechtliche Durchsuchung.«

»Widerrechtlich? Letzte Woche haben wir einen Typen wegen Geschwindigkeitsübertretung angehalten und bei dieser Gelegenheit ein Kilo Pot auf dem Rücksitz gesehen. Bei dessen Verhaftung gab’s keine Probleme.«

»Das war auch etwas anderes. Wenn ein Wagen auf einer öffentlichen Straße unterwegs ist, besteht nur ein eingeschränktes Recht auf Privatsphäre, und für eine Festnahme genügt ein hinreichender Verdacht. Befindet ein Fahrzeug sich hingegen auf privatem Grund und Boden, benötigt man einen Durchsuchungsbefehl, auch wenn man die Drogen mit bloßem Auge erkennen kann.«

»Das ist doch verrückt«, wandte die Beamtin ein. »In dieser Tüte sind dreihundert Gramm reines Kokain. Der Kerl ist eindeutig ein Dealer. Unsere Drogenfahnder mühen sich monatelang ab, um einen wie ihn dingfest zu machen.«

»Sind Sie sich sicher, Officer Sachs?«, fragte der Captain.

»Absolut.«

»Was würden Sie empfehlen?«

»Beschlagnahmen Sie das Zeug, jagen Sie dem Verdächtigen eine Höllenangst ein, und reichen Sie Autokennzeichen und Personalien ans Rauschgiftdezernat weiter«, sagte Amelia und sah die Polizistin an. »Und Sie sollten lieber Ihre Kenntnisse auffrischen, damit die nächste Durchsuchung korrekt verläuft.«

Die Frau wollte sich rechtfertigen, aber Sachs achtete nicht mehr auf sie, sondern ließ den Blick über den leeren Parkplatz schweifen, wo der Wagen bei dem Müllcontainer stand. Sie kniff die Augen zusammen.

»Officer…«, setzte der Captain an.

Amelia ignorierte ihn. »Es waren insgesamt drei Täter?«, fragte sie Wilkins.

»Genau.«

»Woher wissen Sie das?«

»Das hat der Juwelier gemeldet, den sie überfallen haben.«

Amelia trat vor und zog ihre Glock. »Dann sehen Sie sich mal genau den Fluchtwagen an«, rief sie.

»Mein Gott«, sagte Wilkins.

Alle Türen standen offen. Also waren vier Personen ausgestiegen.

Sachs ging in die Hocke, musterte das Gelände und richtete ihre Waffe auf das einzig mögliche Versteck im näheren Umkreis: eine kurze Sackgasse hinter dem Müllcontainer.

»Achtung!«, schrie sie, fast noch bevor sie die Bewegung sah.

Alle wirbelten herum, während ein hoch gewachsener Mann mit einer Schrotflinte aus der Nische stürmte und zur Straße laufen wollte.

Amelia visierte sofort sein T-Shirt an. »Waffe fallen lassen!«, befahl sie.

Er zögerte kurz, grinste dann und wollte das Gewehr auf die Beamten richten.

Sachs reagierte sofort. »Peng, peng«, rief sie fröhlich. »Sie sind tot.«

Der Mann hielt lachend inne und schüttelte bewundernd den Kopf. »Verdammt gut. Ich dachte, ich hätte es geschafft.« Er legte sich den abgesägten Lauf der Waffe über die Schulter und schlenderte zu den Beamtenkollegen neben dem Haus. Der andere »Täter«, der im Wagen gesessen hatte, drehte sich um, damit man ihm die Handschellen abnehmen konnte. Wilkins befreite ihn.

Die »Geisel«, verkörpert von einer vollkommen unschwangeren Beamtin mexikanischer Abstammung, die Sachs schon seit Jahren kannte, gesellte sich ebenfalls hinzu und klopfte Amelia auf die Schulter. »Gute Arbeit. Danke, dass du meinen Hintern gerettet hast.«

Sachs blieb ernst und verbarg ihre Zufriedenheit. Sie fühlte sich wie eine Studentin, die soeben eine wichtige Prüfung bestanden hatte.

Was genau genommen auch den Tatsachen entsprach.

Amelia Sachs verfolgte ein neues Ziel. Herman, ihr Vater, war zeit seines Lebens ein Streifenbeamter der Patrol Services Division gewesen. Sachs besaß mittlerweile den gleichen Rang, war eigentlich zufrieden damit und hätte normalerweise erst in einigen Jahren eine Beförderung angestrebt. Dann ereigneten sich die Anschläge des 11. September 2001, und in Amelia erwachte der Wunsch, mehr für ihre Heimatstadt zu tun. Also reichte sie die notwendigen Anträge ein und bewarb sich für eine Laufbahn als Detective Sergeant.

Die Detectives des New York Police Department konnten auf eine einzigartige Geschichte verweisen und standen in der Tradition des zähen, brillanten Inspector Thomas Byrnes, der in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts zum Leiter des neu eingerichteten Detective Bureaus ernannt wurde. Zu seinen Methoden gehörten Drohungen und Schläge genauso wie scharfsinnige Schlussfolgerungen – so ließ er beispielsweise einen großen Einbrecherring auffliegen, indem er eine winzige Faser zurückverfolgte, die man an einem der Tatorte gefunden hatte. Unter Byrnes’ eindrucksvoller Führung wurden die Detectives bald als die »Unsterblichen« bekannt und sorgten für einen dramatischen Rückgang der Verbrechensrate, obwohl es in der Stadt damals ebenso turbulent zuging wie im Wilden Westen.

Officer Herman Sachs hatte Andenken aus dem Polizeialltag gesammelt und Amelia kurz vor seinem Tod einen seiner größten Schätze vermacht: ein zerfleddertes Notizbuch aus dem Besitz von Byrnes, versehen mit zahlreichen Einträgen zu diversen Ermittlungen. Als Sachs noch klein war – und ohne dass ihre Mutter davon erfuhr –, las ihr Vater häufig Passagen aus dem Buch vor, und dann dachten die beiden sich Geschichten dazu aus.

12. Oktober 1883. Das andere Bein wurde gefunden! Slaggardys Kohlenbunker, Five Points. Rechnen nun mit Cotton Williams’ Geständnis.

In Anbetracht seiner Reputation (und der für Polizeiverhältnisse guten Bezahlung) war es erstaunlich, dass Frauen im Detective Bureau größere Aufstiegsmöglichkeiten vorfanden als in jeder anderen Abteilung des NYPD. Wenn man Thomas Byrnes als männlichen Inbegriff eines Detectives annahm, durfte Mary Shanley gewiss als sein weibliches Gegenstück gelten – und als eines von Amelias persönlichen Vorbildern. Shanley war in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts aktiv, eine raue, kompromisslose Beamtin, die einmal sagte: »Wenn man schon eine Waffe mit sich herumschleppt, kann man sie genauso gut auch benutzen.« Was sie relativ häufig tat. Nach Jahren der Verbrechensbekämpfung in Midtown setzte sie sich als Detective First Grade zur Ruhe.

Sachs hingegen wollte mehr als nur ein Detective sein, denn das war lediglich eine Tätigkeitsbezeichnung; sie wollte außerdem einen Dienstgrad. Beim NYPD, genau wie bei den meisten anderen Polizeibehörden, wurde man zum Detective ernannt, sobald man sich berufliche Verdienste erworben hatte und eine gewisse Erfahrung vorweisen konnte. Um Sergeant zu werden, musste man jedoch einen mühsamen Prüfungstriathlon durchlaufen, bestehend aus schriftlichem und mündlichem Examen sowie einer praktischen Übung – und die hatte Sachs soeben absolviert. Bei dieser Simulation kam es auf geschickte Personalführung, Teamfähigkeit und das Urteilsvermögen in einer Krisensituation an.

Der Captain, ein freundlicher Polizeiveteran, der fast wie der Schauspieler Laurence Fishburne aussah, fungierte als Sachverständiger und hatte sich während der Übung Notizen gemacht.

»Okay, Officer«, sagte er. »Wir werden einen Bericht verfassen und Ihrer Beurteilung beifügen. Aber gestatten Sie mir eine inoffizielle Bemerkung.« Er zog seine Aufzeichnungen zu Rate. »Ihre Einschätzung der Bedrohungslage für Zivilisten und Beamte war perfekt. Die Verstärkung wurde rechtzeitig und im richtigen Umfang angefordert. Unsere Leute wurden von Ihnen so postiert, dass für die Täter zu keinem Zeitpunkt eine Fluchtchance bestand, und zwar bei minimiertem Eigenrisiko. Die widerrechtliche Durchsuchung haben Sie korrekt erkannt. Und dass Sie dem ersten Täter persönliche Informationen für unseren Verhandlungsführer entlockt haben, war eine hervorragende Idee. Wir hatten gar nicht daran gedacht, das als Bestandteil der Übung zu sehen, aber das wird sich ab jetzt ändern. Und was den letzten Punkt angeht… Tja, ehrlich gesagt hätten wir nie damit gerechnet, dass Sie Rückschlüsse auf einen vierten Verdächtigen ziehen würden. Geplant war, dass der Kerl unseren Officer Wilkins hier niederschießt und wir dann sehen, wie Sie mit der Situation umgehen und die Verhaftung des Flüchtigen organisieren.«

Er hob den Kopf und lächelte. »Aber Sie haben den Schweinehund erwischt.«

Peng, peng.

»Die mündlichen und schriftlichen Prüfungen liegen bereits hinter Ihnen, nicht wahr?«, fragte er.

»Jawohl, Sir. Die Ergebnisse müssten demnächst eintreffen.«

»Wir werden den Bericht schnellstmöglich abschließen, mit unserer Empfehlung versehen und an den Ausschuss schicken. Sie sind für heute hier fertig.«

»Jawohl, Sir.«

Der Beamte, der den letzten der Täter gespielt hatte – den Mann mit der Schrotflinte – kam auf Amelia zu. Er war ein stattlicher Italiener, nach ihrer Einschätzung seit einer halben Generation den Brooklyner Docks entwachsen, und hatte die Muskeln eines Boxers. Ein ungepflegter Stoppelbart bedeckte Wangen und Kinn. Hoch an der schmalen Hüfte steckte eine großkalibrige verchromte Automatikpistole, und sein angeberisches Lächeln verleitete Sachs beinahe zu der Aufforderung, er könne die Waffe ja als Rasierspiegel benutzen.

»Eines kann ich dir sagen… ich hab schon ein Dutzend dieser Simulationen mitgemacht, und das hier war von allen die beste, Babe.«

Sie musste unwillkürlich lachen. Es gab bei der Polizei bestimmt noch so manchen Chauvinisten – sowohl bei den Streifenbeamten als auch in den Chefbüros am Police Plaza –, aber normalerweise waren diese Leute eher herablassend als offen sexistisch. Sachs hatte von ihren männlichen Kollegen seit mindestens einem Jahr kein »Babe« oder »Honey« mehr zu hören bekommen.

»Bleiben wir doch lieber bei ›Officer‹, falls Sie nichts dagegen haben.«

»Nein, nein, nein«, sagte er und lachte. »Entspann dich. Die Prüfung ist vorbei.«

»Und?«

»Als ich ›Babe‹ gesagt habe, war das nicht abschätzig gemeint. Du brauchst dich nicht, du weißt schon, angegriffen zu fühlen oder so. Ich hab das bloß gesagt, weil ich beeindruckt war. Und weil du… du weißt schon.« Er lächelte sie strahlend an, und seine Zähne funkelten genauso hell wie seine Pistole. »Ich verteile nur selten Komplimente. Aus meinem Mund ist das was ganz Besonderes.«

Weil du… du weißt schon.

»He, du bist doch jetzt hoffentlich nicht sauer oder so«, sagte er.

»Nein, ganz und gar nicht. Aber es heißt trotzdem ›Officer‹. So nennen Sie mich, und so nenne ich Sie.«

Zumindest wenn ich dich direkt anspreche.

»He, ich wollte dich wirklich nicht beleidigen oder so. Du bist ein hübsches Mädchen. Und ich bin ein Kerl. Du weißt doch, wie das läuft… Also.«

»Also«, erwiderte sie und ging los.

Er stellte sich ihr in den Weg und runzelte die Stirn. »He, warte mal. Das hier läuft völlig daneben. Hör mal, lass mich dich zu einem Kaffee einladen. Wenn du mich erst mal kennen lernst, wirst du mich mögen.«

»Darauf würde ich nicht wetten«, rief einer seiner Kumpel und lachte.

Der Angesprochene zeigte ihm grinsend den Mittelfinger und wandte sich wieder zu Sachs um.

In diesem Moment piepste ihr Pager, und im Anzeigefeld erschien Lincoln Rhymes Nummer, gefolgt von dem Wort »dringend«.

»Ich muss los«, sagte sie.

»Keine Zeit mehr für einen Kaffee?«, fragte er und verzog mit gespieltem Schmollen das gut aussehende Gesicht.

»Leider nein.«

»Tja, wie wär’s dann mit einer Telefonnummer?«

Mit Zeigefinger und Daumen deutete sie eine Pistole an und zielte auf ihn. »Peng, peng«, sagte sie. Und lief zu ihrem gelben Camaro.

…Drei

Das soll eine Schule sein?

Amelia Sachs zog einen großen schwarzen Gerätekoffer auf Rollen hinter sich her und ging durch den halbdunklen Korridor. Sie roch Schimmel und altes Holz. An der hohen Decke hingen Staubflocken, und von den Wänden blätterte die grüne Farbe ab. Wie konnte man hier etwas über Musik lernen? Es sah aus wie in einem der Romane von Anne Rice, die Amelias Mutter so gern las.

»Gruselig«, hatte einer der Beamten über Funk gemurmelt und dabei nur halb scherzhaft geklungen.

Eine adäquate Beschreibung.

Ein halbes Dutzend Cops – vier in Uniform, zwei in Zivil – standen in der Nähe einer Doppeltür am Ende des Flurs. Der zerzauste Lon Sellitto, den Kopf gesenkt und in der Hand einen Notizblock, sprach mit einem Wachmann, dessen Dienstkleidung verstaubt und fleckig war und damit bestens zu den Wänden und Böden passte.

Hinter der offenen Tür sah Amelia einen weiteren dunklen Raum, in dem eine helle Gestalt lag. Das Opfer.

»Wir brauchen Lampen«, sagte sie zu dem Techniker, der neben ihr ging. »Mehrere Sets.« Der junge Mann nickte und lief zurück zum Einsatzwagen der Spurensicherung – einem Kombi voller kriminaltechnischer Werkzeuge, der draußen halb auf dem Bürgersteig stand und wahrscheinlich nicht ganz so schnell hergerast war wie Sachs in ihrem 1969er Camaro SS. Sie hatte die Strecke vom Übungsgelände zur Schule mit durchschnittlich hundertzehn Stundenkilometern zurückgelegt.

Sachs musterte die junge blonde Frau, die drei Meter vor ihr auf dem Rücken lag und deren Leib sich emporwölbte, weil die gefesselten Hände sich unter ihr befanden. Sogar im trüben Licht der Halle nahm Amelias geschulter Blick die tiefen Erdrosselungsmale am Hals und das Blut auf Lippen und Kinn wahr – weil das Opfer sich vermutlich auf die Zunge gebissen hatte, was bei Strangulationen häufig vorkam.

Automatisch registrierte sie weitere Details: smaragdgrüne Ohrstecker, abgetragene Laufschuhe. Offenbar weder Raubüberfall noch Vergewaltigung oder Verstümmelung. Kein Ehering.

»Wer war als Erster am Tatort?«

»Wir beide«, sagte eine hoch gewachsene Frau mit kurzem braunen Haar, auf deren Namensschild D. Franciscovich stand, und deutete auf ihre blonde Partnerin, N. Ausonio. Sie wirkten beunruhigt, und Franciscovich trommelte mit den Fingern der rechten Hand auf ihrem Holster herum. Ausonio konnte den Blick nicht von der Leiche abwenden. Sachs vermutete, dass dies für die zwei Beamtinnen der erste Mordfall war.

Die beiden schilderten den Ablauf der Ereignisse. Das Auffinden des Täters, den Lichtblitz, die Flucht in den Vortragssaal, die Verbarrikadierung. Und dann war der Kerl auf einmal weg.

»Sie sagen, er hat behauptet, eine Geisel bei sich zu haben?«

»Das waren seine Worte«, bestätigte Ausonio. »Aber ansonsten wird hier in der Schule niemand vermisst. Wir sind überzeugt, dass er geblufft hat.«

»Das Opfer?«

»Swetlana Rasnikow«, sagte Ausonio. »Vierundzwanzig. Studentin.«

Sellitto beendete die Vernehmung des Wachmanns. »Bedding und Saul befragen soeben alle anderen, die heute Morgen im Gebäude gewesen sind«, sagte er zu Sachs.

Sie wies in Richtung des Tatorts. »Wer war da drin?«

»Die beiden Officers«, antwortete Sellitto mit Blick auf die Frauen. »Dann zwei Sanitäter und zwei ESU-Leute, doch die haben sich gleich wieder zurückgezogen, als keine Gefahr mehr drohte. Es ist alles noch ziemlich unberührt.«

»Der Wachmann war auch drinnen«, sagte Ausonio. »Aber nur für eine Minute. Wir haben ihn so schnell wie möglich wieder rausgeschickt.«

»Gut«, sagte Sachs. »Gibt’s Zeugen?«

»Als wir hergekommen sind, war da hinten ein Hauswart«, sagte Ausonio.

»Er hat nichts gesehen«, fügte Franciscovich hinzu.

»Dennoch brauche ich zu Vergleichszwecken die Abdrücke seiner Schuhsohlen«, sagte Sachs. »Würde eine von Ihnen den Mann bitte suchen?«

»Na klar.« Ausonio machte sich auf den Weg.

Sachs entnahm dem schwarzen Koffer einen Reißverschlussbeutel aus durchsichtigem Kunststoff, stieg in den darin verstauten weißen Tyvek-Overall, setzte die Kapuze auf und zog sich Handschuhe an. Der Anzug gehörte zur Standardausrüstung der Spurensicherung des NYPD und sollte verhindern, dass der Träger den Tatort versehentlich durch eigene Spurenpartikel verunreinigte – beispielsweise durch Haare, Hautschuppen oder Fremdsubstanzen. Zwar verfügte der Overall über Füßlinge, doch Sachs kam trotzdem Rhymes strikter Anweisung nach und streifte sich Gummiringe über die Schuhe, damit man ihre Abdrücke zweifelsfrei von denen des Opfers und des Täters unterscheiden konnte.

Nachdem Amelia das Headset angelegt und das Funkgerät eingeschaltet hatte, ließ sie sich mit einem Festnetzanschluss verbinden, und kurz darauf drang dank der komplex zusammengeschalteten Kommunikationssysteme Lincoln Rhymes tiefe Stimme an ihr Ohr.

»Sachs, hörst du mich?«

»Ja. Es war genau, wie du gesagt hast – man hat ihn in die Enge getrieben, und dann ist er verschwunden.«

Rhyme lachte leise auf. »Und nun sollen wir ihn finden. Müssen wir eigentlich immer die Fehler anderer Leute ausbügeln? Warte mal kurz. Kommando, Lautstärke leiser… leiser.« Die Musik im Hintergrund verklang.

Der Techniker, den Sachs zum Wagen geschickt hatte, kehrte mit mehreren Stativlampen zurück. Amelia stellte sie in der Halle auf und schaltete sie ein.

Es war in Fachkreisen durchaus umstritten, mit welcher Methode ein Tatort auf Spuren untersucht werden sollte, und während viele Kriminalisten nach dem Prinzip »weniger ist mehr« verfuhren, setzten manche von vornherein ganze Teams ein. Lincoln Rhyme hingegen hatte vor seinem Unfall die meisten Tatorte allein inspiziert, und er bestand darauf, dass Amelia Sachs auf die gleiche Weise vorging. Je mehr andere Techniker zugegen waren, desto stärker wurde man abgelenkt und desto nachlässiger arbeitete man, weil sich automatisch die unterschwellige Erwartung einstellte, dass die Kollegen etwaige eigene Versäumnisse kompensieren würden.

Und es gab noch einen Grund für Rhymes Anordnung. Der Kriminalist hatte erkannt, dass ein Gewaltverbrechen eine makabre Art von intimer Atmosphäre ausstrahlte. Wenn man bei der Untersuchung eines Tatorts allein blieb, konnte man viel eher eine innere Verbindung zu Opfer und Täter herstellen und besser erkennen, welches die relevanten Spuren waren und wo man sie vermutlich finden würde.

Genau diese mentale Beziehung versuchte Amelia Sachs nun herzustellen, während sie die Leiche der jungen Frau betrachtete, die neben einem Holzfasertisch am Boden lag.

In der Nähe der Toten sah sie einen verschütteten Becher Kaffee, Notenblätter, einen Instrumentenkoffer und ein Stück einer silbernen Flöte. Als der Mörder ihr das Seil um den Hals geschlungen hatte, war die Frau offenbar soeben damit beschäftigt gewesen, das Instrument zusammenzustecken. Sie hielt sogar immer noch eines der Flötenteile umklammert. Hatte sie versucht, es als Waffe zu benutzen?

Oder wollte die verzweifelte junge Frau im Tode einfach nur etwas Vertrautes und Tröstliches zwischen den Fingern spüren?

»Ich bin bei der Leiche, Rhyme«, sagte Amelia und schoss unterdessen einige Digitalfotos von der Toten.

»Fang an.«

»Sie liegt auf dem Rücken – aber aufgefunden wurde sie bäuchlings. Die Beamten haben sie umgedreht, um eine Wiederbelebung zu versuchen. Typische Strangulationsmale.« Sachs rollte die Frau nun vorsichtig zurück auf den Bauch. »Die Hände sind mit irgendwelchen altmodischen Handschellen gefesselt. Das Fabrikat sagt mir nichts. Ihre Armbanduhr ist kaputt und zeigt exakt acht Uhr an. Das sieht nicht nach einem Zufall aus.« Amelia tastete das schmale Handgelenk der Toten ab. Es war gebrochen. »Ja, Rhyme, er hat mit Wucht draufgetreten. Ein hübsches Modell, eine Seiko. Warum hat er die Uhr zertrümmert und nicht etwa gestohlen?«

»Gute Frage, Sachs… Vielleicht hat es etwas zu bedeuten, vielleicht auch nicht.«

Ein prima Wahlspruch für einen forensischen Wissenschaftler, dachte sie.

»Eine der Polizistinnen hat das Seil um den Hals durchgeschnitten, aber der Knoten ist unversehrt.« Die Beamtin war korrekt vorgegangen, denn ein solcher Knoten konnte viel über die Person verraten, die ihn geknüpft hatte.

Dann sammelte Sachs mit einem Kleberoller kleinere Spurenpartikel ein. Man war in Fachkreisen allgemein zu der Ansicht gelangt, dass ein tragbarer Staubsauger zu viele unerwünschte Teilchen mit aufsog, und so griffen die meisten kriminaltechnischen Abteilungen mittlerweile auf diese Roller zurück, die in privaten Haushalten oft zur Entfernung von Hunde- und Katzenhaaren genutzt wurden.

Amelia verpackte die gewonnenen Spuren in kleine Plastiktüten, kämmte mit einem Spezialkamm die Haare der Toten durch und nahm Proben unter den Fingernägeln der Leiche.

»Ich mache mich jetzt an das Gitternetz«, sagte sie dann.

Dieser Ausdruck stammte von Lincoln Rhyme und bezeichnete seine bevorzugte, weil gründlichste Methode zur Untersuchung eines Tatorts. Man durchmaß dabei das betreffende Areal in mehreren Bahnen erst senkrecht und dann waagerecht, wobei die Decken und Wände ebenso viel Beachtung finden mussten wie der Boden.

Sachs fing an, hielt nach weggeworfenen oder fallen gelassenen Gegenständen Ausschau, sammelte Partikel ein, nahm elektrostatische Abdrücke der Fußspuren und schoss Digitalfotos. Das Aufnahmeteam der Spurensicherung würde später noch eine umfassende Bild- und Videodokumentation des Schauplatzes anfertigen, aber da dieser Vorgang einige Zeit beanspruchte, ließ Rhyme sich stets mit einer Reihe von Vorabfotos versorgen.

»Officer?«, rief Sellitto.

Amelia wandte sich um.

»Nur eine kurze Frage… Da wir nicht wissen, wo dieses Arschloch abgeblieben ist, soll ich Ihnen nicht lieber jemanden zur Verstärkung reinschicken?«

»Nein«, sagte sie und dankte ihm insgeheim dafür, dass er sie an den verschwundenen Mörder erinnert hatte. Ein weiterer von Lincoln Rhymes Wahlsprüchen lautete: Lass dir keine Einzelheit entgehen, aber pass auf dich auf. Sie tastete nach dem Griff der Glock, um die Waffe bei Bedarf schnell ziehen zu können – unter dem Tyvek-Overall rutschte das Holster immer ein Stück nach oben –, und setzte die Suche fort.

»Okay, ich hab was«, teilte sie wenig später Rhyme mit. »In der Vorhalle, ungefähr drei Meter vom Opfer entfernt. Ein Stück schwarzer Stoff. Seide. Ich meine natürlich, es sieht wie Seide aus. Es liegt über einem Teil der Flöte des Opfers, also muss es von ihm oder ihr stammen.«

»Interessant«, murmelte Rhyme. »Was das wohl wieder zu bedeuten hat?«

Darüber hinaus fand sich in der Vorhalle nichts. Amelia betrat das Auditorium und hielt die Hand in der Nähe der Waffe. Im ersten Moment ließ ihre Anspannung nach, weil sofort ersichtlich war, dass es hier tatsächlich kein Versteck für einen Täter geben konnte, keine Geheimtüren oder verborgenen Ausgänge. Doch als sie das Gitternetz abschritt, wurde ihr immer unbehaglicher zumute.

Gruselig…

»Rhyme, das ist irgendwie merkwürdig…«

»Ich kann dich nicht hören, Sachs.«

Ihr wurde klar, dass sie vor lauter Verunsicherung geflüstert hatte.

»Die umgeworfenen Stühle sind mit einer verbrannten Kordel umwickelt, außerdem mit Zündschnüren, so wie’s aussieht. Ich rieche Nitrat- und Schwefelrückstände. Die Beamtinnen sagten, er habe einen Schuss abgefeuert. Aber es riecht nicht nach rauchlosem Schießpulver, sondern anders. Ah, okay… Da liegt ein kleiner grauer Knallkörper. Vielleicht war das der vermeintliche Schuss… Halt, da ist noch etwas – unter einem der Stühle. Eine kleine grüne Platine, an der ein Lautsprecher hängt.«

»›Klein‹?«, fragte Rhyme sarkastisch. »Ein Schuh ist klein, verglichen mit einem Quadratmeter. Und ein Quadratmeter ist klein, verglichen mit einem Hektar, Sachs.«

»Tut mir Leid. Die Platine misst ungefähr fünf mal zwölf Zentimeter.«

»Was ziemlich groß ist, verglichen mit einer Münze, nicht wahr?«

Ich hab’s begriffen, vielen herzlichen Dank, entgegnete sie in Gedanken.

Sie verpackte alles in Tüten, ging dann zur zweiten Tür – der Brandschutztür – hinaus und sicherte sämtliche Fußabdrücke, die sie dort fand. Schließlich nahm sie Kontrollproben, um sie später mit den Opfer- und Täterspuren vergleichen zu können. »Das wär’s, Rhyme. Ich bin in einer halben Stunde zurück.«

»Und die Falltüren und Geheimgänge, von denen alle reden?«

»Ich kann keine finden.«

»Also gut, komm nach Hause, Sachs.«

Sie kehrte ins Foyer zurück und ließ die Foto- und Fingerabdruckspezialisten an die Arbeit gehen. Franciscovich und Ausonio standen an der Tür. »Haben Sie den Hauswart gefunden?«, fragte Amelia. »Ich muss mir seine Schuhe ansehen.«

Ausonio schüttelte den Kopf. »Er hat dem Wachmann gesagt, er müsse seine Frau zur Arbeit fahren. Ich habe im Verwaltungsbüro die Nachricht hinterlassen, er möge sich bei uns melden.«

»He, Officer, Nancy und ich haben uns unterhalten«, sagte ihre Partnerin ernst. »Wir wollen beide nicht, dass dieser Mistkerl davonkommt. Falls wir Ihnen noch irgendwie behilflich sein können, lassen Sie es uns bitte wissen.«

Sachs verstand genau, wie die beiden sich fühlten. »Ich werde sehen, was ich tun kann«, versprach sie.

Sellitto wurde angefunkt und hörte kurz zu. »Das sind die Hardy Boys«, sagte er dann. »Sie haben alle Zeugen vernommen und warten am Eingang.«

Sachs, Sellitto und die beiden Streifenbeamtinnen kehrten zur Vorderseite der Schule zurück. Dort trafen sie auf Bedding und Saul, einer groß, der andere klein, einer mit Sommersprossen, der andere ohne. Die zwei waren Detectives aus dem Big Building und auf die Befragung von Zeugen spezialisiert.

»Wir haben mit den sieben Leuten gesprochen, die heute Morgen hier gewesen sind.«

»Außer dem Wachmann.«

»Keine Lehrer…«

»…nur Studenten.«

Man nannte die beiden auch die »Zwillinge«, obwohl sie völlig unterschiedlich aussahen, denn sie waren ein eingespieltes Verhörteam – ganz gleich, ob es um Täter oder Zeugen ging. Mit einem von ihnen allein zu reden, war nahezu unmöglich und viel zu verwirrend. Am besten, man betrachtete sie als zwei Teile ein und derselben Person.

»Die Informationen sind nicht gerade erhellend.«

»Die Leute waren alle ganz außer sich.«

»Und der Ort ist auch nicht unbedingt hilfreich.« Ein Nicken in Richtung der Spinnweben, die unter der dunklen, von Wasserflecken verunzierten Decke hingen.

»Niemand kannte das Opfer besonders gut. Als sie heute Morgen herkam, hat eine Freundin sie zum Vortragssaal begleitet. Sie…«

»Die Freundin.«

»…hat dort niemanden gesehen. Die beiden standen fünf oder zehn Minuten im Vorraum und haben sich unterhalten. Gegen acht Uhr ist die Freundin gegangen.«

»Demnach lag der Täter dort bereits auf der Lauer«, sagte Rhyme, der über Funk mithörte.

»Das Opfer«, fuhr der kleinere der beiden rotblonden Detectives fort, »stammt aus Georgien und ist vor etwa zwei Monaten eingereist. Sie war eher eine Einzelgängerin.«

»Das Konsulat benachrichtigt ihre Familie.«

»Die anderen Studenten haben sich heute alle in verschiedenen Übungsräumen aufgehalten, und keiner von ihnen hat etwas gehört oder eine unbekannte Person bemerkt.«

»Warum war Swetlana nicht in einem der Übungsräume?«, fragte Sachs.

»Ihre Freundin sagt, Swetlana habe die Akustik in dem Vortragssaal besser gefallen.«

»Ehemann, fester Freund oder Freundin?«, fragte Sachs und dachte dabei an die Regel Nummer eins bei Mordermittlungen: Täter und Opfer kannten sich meistens.

»Nicht, dass die anderen Studenten wüssten.«

»Wie ist er ins Gebäude gelangt?«, wollte Rhyme wissen. Sachs gab die Frage weiter.

»Nur der Haupteingang ist offen«, sagte der Wachmann. »Es gibt natürlich Notausgänge, aber die kann man von außen nicht öffnen.«

»Also hätte er an Ihnen vorbeigemusst, richtig?«

»Und er hätte sich eintragen müssen. Und die Kamera hätte ihn aufgenommen.«

Sachs hob den Kopf. »Da hängt eine Überwachungskamera, Rhyme, aber die Linse ist bestimmt schon einige Monate nicht mehr gereinigt worden.«

Sie versammelten sich hinter dem Schaltpult. Der Wachmann betätigte ein paar Knöpfe und spielte das Band ab. Sieben der Leute waren von Bedding und Saul überprüft worden. Eine Person jedoch – ein braunhaariger, bärtiger älterer Mann in Jeans und ausgebeulter Jacke – hatte nicht zu den Zeugen gezählt, da waren die beiden sich einig.

»Das ist er«, sagte Franciscovich. »Das ist der Mörder.« Nancy Ausonio nickte.

Auf dem verschwommenen Band konnte man sehen, wie er sich in die Besucherliste eintrug und dann hineinging. Der Wachmann achtete während der gesamten Zeit nur auf die Liste, nicht auf das Gesicht des Fremden.

»Haben Sie ihn sich denn nicht genauer angesehen?«, fragte Sachs.

»Ich hab nicht darauf geachtet«, erwiderte er ungerührt. »Wer sich einträgt, wird reingelassen. Das ist alles. Das ist mein Job. Ich bin in erster Linie hier, damit niemand mit unserem Kram zur Tür hinaus spaziert.«

»Immerhin haben wir seine Unterschrift, Rhyme. Und einen Namen. Natürlich dürfte beides gefälscht sein, aber wenigstens ist es eine Handschriftenprobe. Wo hat er unterzeichnet?«, fragte Sachs, streifte sich Latexhandschuhe über und nahm das Besucherbuch.

Sie spulten das Band zurück und ließen es vom Anfang ablaufen. Der Mörder war die vierte Person, die sich eintrug, aber an vierter Stelle der Liste stand der Name einer Frau.

»Zählt alle Leute, die sich heute da verewigt haben«, rief Rhyme.

Sachs gab die Anweisung weiter, und so verfolgten sie, wie neun Personen ihre Namen eintrugen – acht Studenten, darunter das Opfer, und der Mörder.

»Insgesamt neun, Rhyme, aber auf der Liste stehen nur acht Namen.«

»Wie ist das möglich?«, fragte Sellitto.

»Ist der Wachmann sicher, dass der Täter sich auch wirklich eingetragen hat?«, warf Rhyme ein. »Vielleicht hat er bloß so getan.«

Amelia reichte die Frage an den seelenruhig wirkenden Mann weiter.

»Doch, das hat er. Ich hab’s gesehen. Ich achte nicht immer auf die Gesichter, aber ohne Unterschrift kommt mir hier keiner ins Haus.«

Das ist alles. Das ist mein Job.

Sachs schüttelte den Kopf und grub einen Fingernagel tief in die Nagelhaut ihres Daumens.

»Na gut, dann bring mir das Besucherbuch zusammen mit dem anderen Zeug her, und wir sehen es uns genauer an«, sagte Rhyme.

In einer Ecke des Raums stand eine junge Asiatin mit vor der Brust verschränkten Armen und schaute durch die ungleichmäßige Bleiverglasung nach draußen. Dann drehte sie sich um und sah Sachs an. »Ich hab gehört, was Sie gesagt haben. Es klang so, als ob Sie nicht wüssten, ob der Kerl das Gebäude verlassen hat, nachdem… Hinterher, meine ich. Glauben Sie, er ist immer noch hier?«

»Nein, das glaube ich nicht«, sagte Sachs. »Wir sind uns lediglich nicht sicher, wie er entkommen konnte.«

»Aber wenn Sie das nicht wissen, dann könnte er sich doch tatsächlich noch irgendwo im Haus versteckt halten, um dem nächsten Opfer aufzulauern. Und Sie haben nicht die geringste Ahnung, wo das sein wird.«

Sachs lächelte ihr beruhigend zu. »Solange diese Frage ungeklärt ist, werden jede Menge Polizisten hier sein. Sie brauchen keine Angst zu haben.«

Doch sie dachte etwas anderes: Das Mädchen hat absolut Recht. Ja, womöglich ist er noch hier und will erneut zuschlagen.

Und nein, wir haben keinerlei Anhaltspunkte für seine Identität oder seinen Aufenthaltsort.

…Vier

Und nun, verehrtes Publikum, legen wir eine kurze Pause ein.

Bitte erinnern Sie sich mit Wohlgefallen an den Faulen Henker … und genießen Sie die Vorfreude auf die kommenden Ereignisse.

Machen Sie es sich bequem.

Unsere nächste Nummer folgt in Kürze…

Der Mann ging an der Upper West Side von Manhattan den Broadway entlang. An einer Ecke hielt er plötzlich inne, als sei ihm gerade etwas eingefallen, und trat in den Schatten eines Gebäudes. Dort nahm er sein Mobiltelefon vom Gürtel und hob es ans Ohr. Dann sprach er, lächelte gelegentlich, so wie die meisten Leute es beim Telefonieren taten, und ließ beiläufig den Blick in die Runde schweifen, was in dieser Situation ebenfalls nicht unüblich war.

In Wahrheit führte er allerdings gar kein Telefonat, sondern vergewisserte sich, dass niemand ihm von der Musikschule gefolgt war.

Inzwischen sah Malerick völlig anders aus. Er war nun blond und bartlos, trug einen Jogginganzug und ein hochgeschlossenes Trikot. Hätten die Passanten genauer auf ihn geachtet, wären ihnen vielleicht ein paar Besonderheiten aufgefallen: Oberhalb des Kragens erstreckte sich ledriges Narbengewebe den Hals hinauf, und zwei Finger seiner linken Hand – der kleine und der Ringfinger – waren miteinander verschmolzen.

Aber es achtete niemand auf ihn. Seine Gesten und seine Mimik waren nämlich vollkommen natürlich, was – wie jeder Illusionist wusste – dafür sorgte, dass er unsichtbar wurde.

Da er keinen Verfolger entdecken konnte, schlenderte er schließlich weiter, bog in eine Seitenstraße ab und folgte dem von Bäumen gesäumten Bürgersteig bis zu seiner Wohnung. Zu dieser Zeit waren hier nur ein paar Jogger und zwei oder drei Anwohner unterwegs, die mit der Times und einer Tüte Brötchen nach Hause zurückkehrten und sich schon darauf freuten, ihren Kaffee zu trinken, in Ruhe die Zeitung zu lesen und eventuell eine gemütliche Samstagmorgennummer zu schieben.

Malerick stieg die Stufen zu dem Apartment hinauf, das er vor einigen Monaten gemietet hatte, gelegen im hinteren Teil eines dunklen, ruhigen Gebäudes, das so ganz anders war als sein Haus und die Werkstatt in der Wüste bei Las Vegas.

Wie ich schon sagte, unsere nächste Nummer folgt in Kürze.

Vorerst, verehrtes Publikum, sollten Sie sich vielleicht über die soeben gesehene Illusion austauschen, mit den Leuten um Sie herum ein wenig plaudern und zu erraten versuchen, was als Nächstes auf dem Programm steht.

Unser zweiter Auftritt wird dem Probanden grundlegend andere Fähigkeiten als Der Faule Henker abfordern, dabei jedoch, das versichere ich Ihnen, nicht minder beeindruckend ausfallen.

Diese und noch Dutzende anderer Sätze kamen Malerick immer wieder ganz von selbst in den Sinn. Verehrtes Publikum…