18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Waldemar Kramer ein Imprint von Verlagshaus Römerweg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Machen Sie einen Spaziergang durch den schönsten Frankfurter Park, den Hauptfriedhof, und lernen Sie dabei die Stadtgeschichte kennen! Zahlreiche der seit Gründung des Friedhofs 1828 hier bestatteten Persönlichkeiten – Politiker, Schriftsteller, Philosophen, Künstler, Musiker, Wissenschaftler, Verleger, Unternehmer, Mäzene und Stifter – haben die Geschichte Frankfurts entscheidend geprägt. In diesem Buch werden nahezu fünfzig Persönlichkeiten ausführlich gewürdigt, rund neunzig weitere finden Erwähnung. Die reich illustrierten Biografien sind eingewoben in die Darstellung der sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Frankfurts. Durch Querverweise werden Verbindungen zwischen den Akteuren aufgezeigt. Umfangreiches Kartenmaterial erleichtert das Auffinden der Gräber von Arthur Schopenhauer, Theodor W. Adorno, Marianne von Willemer, Heinrich Hoffmann, Friedrich Stoltze, Johannes von Miquel, Franz Adickes, Ludwig Landmann, Walter Kolb, Robert Gernhardt, Siegfried Unseld, Albert Mangelsdorff und vielen anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

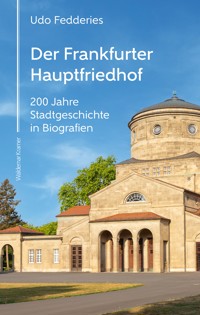

Udo Fedderies

Der Frankfurter Hauptfriedhof

Zweihundert Jahre Stadtgeschichte in Biografien

Inhalt

Vorwort und Hinweise zum Gebrauch

Dank

Johann Adam Beil und der Frankfurter Hauptfriedhof

Sebastian Rinz – Schöpfer der Wallanlagen

Marianne von Willemer – Muse und Co-Autorin Goethes

Eduard Rüppell – Afrikaforscher und Senckenbergianer

Heinrich Hoffmann – Arzt, Literat, Politiker, Vereinsgründer

Arthur Schopenhauer – Der Weise von Frankfurt

Friedrich Stoltze – Freiheitsfreund und Preußenfeind

Die Gefallenen der Revolution von 1848

Carl Constanz Viktor Fellner und das Ende der Freien Stadt Frankfurt

Johannes von Miquel und die Phase der Konsolidierung

Franz Adickes und der Aufstieg Frankfurts zur Großstadt

Ludwig Landmann, Ernst May und das Neue Frankfurt

Johanna Kirchner und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Wilhelm Hollbach und das Ende des Zweiten Weltkriegs

Walter Kolb und der Wiederaufbau Frankfurts

Theodor W. Adorno und die Frankfurter Schule

Robert Gernhardt und die Neue Frankfurter Schule

Albert Mangelsdorff und die Hauptstadt des Jazz

Siegfried Unseld – Ausnahmeverleger in der Stadt der Bücher

Von Willi Brundert bis Walter Wallmann – Krisen, Kämpfe und Kultur für alle

Große Frankfurter Stifter und Mäzene

Tabelle der Gräber – nach Gewannen

Tabelle der Gräber – alphabetisch

Kartenteil

Zitatnachweise

Abbildungsnachweise

Abkürzungen

Literatur

Personenregister

Vorwort und Hinweise zum Gebrauch

Der Frankfurter Hauptfriedhof spiegelt zweihundert Jahre Stadtgeschichte wider. Zahlreiche der seit der Gründung des Friedhofs 1828 hier bestatteten Persönlichkeiten haben sehr entscheidenden Anteil an der Geschichte Frankfurts genommen. Dafür hat man sie in vielen Fällen mit Ehren- oder Persönlichkeitsgräbern bedacht. Da Ehrengräber ebenso wie denkmalgeschützte Gräber dauerhaft erhalten werden, sind auch fast zwei Jahrhunderte nach der Eröffnung noch Gräber aus der Frühzeit des Friedhofs zu finden.

In diesem Buch geht es nicht um die kunsthistorische Würdigung der Grabmäler. Im Zentrum stehen vielmehr Leben und Wirken der hier Bestatteten. Die Frankfurter Stadtgeschichte wurde nicht nur von Politikern geprägt, sondern ebenso von Persönlichkeiten, die als Schriftsteller, Philosophen, Künstler, Musiker, Wissenschaftler, Verleger, Unternehmer oder Mäzene und Stifter wirkten. Den bedeutendsten und einflussreichsten unter ihnen sind die folgenden Porträts gewidmet.

Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weder was die Auswahl an Gräbern angeht noch was die Geschichte Frankfurts der letzten zweihundert Jahre betrifft. Der Zugang ist biografisch, ohne die sozialen, politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Strukturen zu vernachlässigen, innerhalb derer die Akteure handelten. Er findet seine Beschränkung darin, dass ausschließlich auf dem Hauptfriedhof beerdigte Persönlichkeiten ausführlich abgehandelt werden. Akteure, die für die Stadtgeschichte wichtig waren, aber hier nicht bestattet sind, finden daher nur insofern Erwähnung, als ihr Wirken für die dargestellten Geschehnisse von Bedeutung ist.

Man könnte nun fragen, warum der Hauptfriedhof überhaupt den roten Faden für ein solches Buch liefern soll, wenn dies doch eine Beschränkung darstellt. Die Antwort ist einfach: Die Geschichte einer Stadt wie Frankfurt ist so komplex, vielschichtig und verwoben, dass jeder Versuch, sie umfassend und auch nur im Ansatz vollständig zu erzählen, zum Scheitern verurteilt sein müsste – eine Annäherung in überschaubarem Umfang muss daher fast zwangsläufig einen in gewissem Sinne subjektiven Zugang nehmen. Der hier gewählte ist ein erfahr- oder besser: ergehbarer. Denn mithilfe dieses Buches können die letzten Ruhestätten der Porträtierten umhergehend besucht und ihre vielfältigen Wirkungen auf die Geschicke der Stadt nachvollzogen werden.

In den meisten Kapiteln steht eine Persönlichkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das schließt aber nicht aus, dass auch auf andere Akteure verwiesen wird. Im Gegenteil: eines der Anliegen dieser Darstellung ist es zu zeigen, in welcher Beziehung die in Frankfurt wirkenden Persönlichkeiten zueinander standen. Es ist kenntlich gemacht, wenn diese anderen Akteure auch auf dem Hauptfriedhof bestattet wurden. Die Kapitel folgen der Chronologie, wobei es naturgemäß zu Überschneidungen kommt.

In zwei Tabellen gegen Ende des Buches werden alle Gräber, die im Text erwähnt werden, mit ihrer Gewannnummer aufgeführt. Der Hauptfriedhof ist in einzelne Abschnitte, die sogenannten Gewanne, unterteilt. Innerhalb der Gewanne hat jedes Grab eine Nummer, mitunter auch mehrere, nämlich dann, wenn eine größere Parzelle für das Grab beansprucht wird. Manchmal wird die Grabnummer auch durch einen Kleinbuchstaben ergänzt, etwa wenn ein Grab geteilt wurde. Es gibt auch Gräber, die an einer Mauer liegen und so auf der einen Seite mit der Nummer und auf der anderen Seite mit der gleichen Nummer und dem Zusatz »a« bezeichnet wurden. Mit dem Kürzel »GG« werden Gartengräber benannt, die großzügiger angelegt sind als normale Gräber. Nicht immer wurden Nummern fortlaufend vergeben. Mitunter wird die Zählung auch an anderer Stelle im Gewann fortgesetzt.

Bei einem Teil der Gräber findet sich die Bezeichnung »a. d. M.«. Dies bedeutet »an der Mauer«. Bei der Mauer kann es sich um die Umfassungsmauern des Hauptfriedhofs an der Rat-Beil-Straße und an der Eckenheimer Landstraße handeln, aber auch um die Mauer zum Alten Jüdischen Friedhof sowie um Mauern innerhalb des Hauptfriedhofs. Um die Auffindbarkeit dieser Gräber zu erleichtern, habe ich jeweils zusätzlich das Gewann angegeben, innerhalb dessen sich der betreffende Mauerabschnitt befindet.

Zusätzlich wurden die Gräber in den Tabellen mit einer Ordnungszahl versehen. Anhand dieser lässt sich im Kartenteil die Position des Grabes finden. Für unsere Darstellung relevant sind die Gewanne A–G, J–K, I–VI, XII und XIV–XVI. Zu beachten ist, dass das Gewann E ein sehr schmales, aber langes Gewann ist, das auf der Karte in zwei nebeneinanderliegenden Teilen wiedergegeben wird (links der östliche Teil, rechts der westliche).

Gräber bedeutsamer Persönlichkeiten kann der Magistrat der Stadt zu Ehrengräbern ernennen. Soweit keine Angehörigen oder private Initiativen sich um die Pflege der Ehrengräber kümmern, übernimmt die Stadt diese Aufgabe. Handelt es sich um Persönlichkeiten von allgemeiner oder stadtgeschichtlicher Bedeutung, werden die Grabstätten dauerhaft erhalten. Ein rotes Schild am Grab verweist auf den Status eines Ehrengrabs.

0.1 Ehrengrab

0.2 Persönlichkeitsgrab

Gräber bekannter Persönlichkeiten können zu Persönlichkeitsgräbern bestimmt werden. Darauf verweisen graue Schilder. Ein Persönlichkeitsgrab wird durch die Nutzungsberechtigten erhalten. Ein Schutzstatus besteht hier nicht. Ob es sich bei einem Grab um ein Ehren- oder ein Persönlichkeitsgrab handelt, ist in der Gräbertabelle in der Spalte E/P abzulesen.

Sowohl Ehren- als auch Persönlichkeitsgräber sowie prinzipiell jedes andere Grab können von der Unteren Denkmalschutzbehörde unter Denkmalschutz gestellt werden. Dies geschieht, wenn es sich um historisch oder künstlerisch wertvolle Grabdenkmäler handelt. Denkmalgeschützte Gräber werden durch die Nutzungsberechtigten, die Stadt oder durch Grabpaten erhalten.

Grabpaten verpflichten sich der Stadt und der Unteren Denkmalschutzbehörde gegenüber, Grabmäler und Grabstätten zu erhalten und zu pflegen. Grabstätten, bei denen die Übernahme einer Grabpatenschaft möglich ist, sind mit einem blauen Schild gekennzeichnet.

0.3 Patenschaft möglich

Noch eine methodische Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit verwende ich in diesem Buch das Generische Maskulinum, das ich nicht mit dem biologischen gleichsetze.

Sie sind nun eingeladen, berühmte Frankfurter Persönlichkeiten näher kennenzulernen und ihre letzte Ruhestätte zu besuchen.

Dank

Während der Recherchen für dieses Buch habe ich große Unterstützung vom Grünflächenamt der Stadt Frankfurt am Main erhalten, wobei die Mitarbeiter der Abteilung für Friedhofsangelegenheiten mir nicht nur bei der Auffindung von Gräbern geholfen, sondern mich auch mit zahlreichen Informationen über das Frankfurter Friedhofswesen versorgt haben. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Für das Korrekturlesen des Textes, redaktionelle Hinweise, kluge Fragen und wichtige Anregungen geht mein großer Dank an Carsten Schneider-Wiederkehr. Finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung dieses Buches erhielt ich von der Stadt Frankfurt am Main – Dezernat für Kultur und Wissenschaft, wofür ich mich sehr herzlich bedanke. Schließlich danke ich Isolde Fedderies für Aufmunterung, Geduld und teilnehmendes Begleiten des Projekts. Ihr widme ich diese Arbeit.

Johann Adam Beil und der Frankfurter Hauptfriedhof

1.1 Standort des Grabmals von Johann Adam Beil (1790–1852), von dem nur noch ein kleiner Überrest zu Füßen des Grabmals seines Enkels vorhanden ist. C 7.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte Frankfurt am Main circa 40 000 Einwohner, etwa doppelt so viele wie hundert Jahre zuvor. Auf dem zentralen Friedhof der Stadt, dem Peterskirchhof, wurde es eng. Seit der Reformation waren alle protestantischen Toten der Altstadt und der Neustadt hier beerdigt worden. Die wenigen Katholiken wurden auf dem Domfriedhof beigesetzt, die Juden hatten ihren eigenen Friedhof an der Judengasse, und die südlich des Mains lebenden Protestanten wurden auf dem Dreikönigskirchhof in Sachsenhausen beerdigt. Der außerhalb der Stadtmauer liegende Peterskirchhof war seit seiner Gründung im Jahre 1452 bereits mehrmals erweitert worden, sodass er mittlerweile an die Stadtmauer grenzte. Die Lage spitzte sich zu, als ab 1812 auch die Katholiken, deren Zahl inzwischen durch Zuwanderungen erheblich zugenommen hatte, hier ihre letzte Ruhestätte finden sollten. Für neue Familiengrabstätten war kein Platz mehr, die Toten wurden in der Reihenfolge des Ablebens verstreut beerdigt. Wegen des Platzmangels wurden die für die vollständige Zersetzung erforderlichen Ruhezeiten nicht mehr eingehalten, sodass immer öfter Gräber aufgelöst werden mussten, obwohl die Leichname noch nicht gänzlich verwest waren.

Wegen der unhaltbaren hygienischen Verhältnisse forderten vor allem Mediziner und fortschrittlich gesinnte Persönlichkeiten eine Verlegung des Friedhofs auf ein Gelände, das sich nicht in unmittelbarer Nähe der Stadt befindet. Trotzdem gab es nicht wenige, die sich der Forderung widersetzten. Vor allem der Tradition verhaftete Patrizier wollten auf ihre Erbbegräbnisse nicht verzichten und plädierten für eine abermalige Erweiterung des Peterskirchhofs durch Zukauf angrenzender Grundstücke. Insbesondere Johann Jakob Willemer (→ Marianne von Willemer) opponierte vehement gegen einen neuen Friedhof. Schließlich setzten sich die Befürworter der Verlegung durch. Im Jahre 1821 beschlossen Gesetzgebende Versammlung und Senat die Verlegung des Friedhofs auf ein Gelände außerhalb der Stadt. Bei der Wahl des Ortes war zu berücksichtigen, dass dieser so liegen sollte, dass er ein wenig erhaben ist und die meist von West wehenden Winde Fäulnisgerüche von der Stadt wegtreiben. Schließlich entschied man sich für ein Gelände an der heutigen Eckenheimer Landstraße, eine gute Viertelstunde Fußweg von der Stadt entfernt, und setzte zur Umsetzung des Beschlossenen 1825 eine Kirch- und Friedhofs-Commission unter Leitung des Senators und Hessischen Geheimen Hofrats Johann Adam Beil ein.

Beil wurde 1790 in Frankfurt geboren und ist dort 1852 verstorben. Er entstammte einer wohlhabenden Handwerkerfamilie, lernte das Küferhandwerk, arbeitete als Weinverkäufer und gründete schließlich eine eigene Weinhandlung. Nach seiner Wahl zum Senator wurde er mit der Anlage des neuen Friedhofs beauftragt. 1828 konnte der Friedhof, für den Beil eine zeitgemäße Begräbnisordnung erlassen hatte, seiner Bestimmung übergeben werden.

Sein Vermögen legte Beil in Immobilien an: in der Hochstraße ließ er elf Häuser bauen. Auf seinem Gut betrieb er eine Dampfmolkerei. 1840 legte er sein Amt als Senator nieder und wurde Direktor der Taunus-Eisenbahn, die Frankfurt mit Wiesbaden verband. Beil veröffentlichte wissenschaftliche und belletristische Arbeiten zu unterschiedlichsten Themen, darunter ein dreisprachiges technologisches Wörterbuch und ein Buch über den neuen Frankfurter Friedhof. Die im Süden an den Hauptfriedhof angrenzende Straße trägt seinen Namen.

Am 30. Juni 1828 wurde der Peterskirchhof geschlossen, am nächsten Tag fand die erste Bestattung auf dem neuen Frankfurter Friedhof statt. Das Grab von Maria Catharina Alewyn ist nicht mehr erhalten, aber eine Gedenktafel im Gewann D an der Mauer 192 erinnert an die ehemalige Lage. Bei Eröffnung umfasste das Gelände die später so genannten Gewanne A, B, C und D und hatte eine Fläche von etwa fünfeinhalb Hektar. Damit war es dreimal so groß wie der Peterskirchhof.

1.2 Altes Portal

Im Osten schloss sich der gleichzeitig errichtete und durch die Gruftenhalle abgetrennte neue jüdische Friedhof an. Im Westen wurde nach Plänen des Architekten Friedrich Rumpf (1795–1867 – Grab E an der Mauer 269a) ein klassizistisches Portal mit zwei Flügelbauten in leuchtend weißer Farbe erbaut. Zwei Engelsköpfe mit Flügeln, geschaffen von Nepomuk Zwerger, der später eine Professur am Städel bekommen sollte, schmücken den Giebel.

Im Gebäude rechts des Portals befanden sich die Trauerhalle und die Wohnung des Friedhofswärters, links war das Totenhaus. Hier hatte man die Möglichkeit geschaffen, die Leichen bis zu drei Tage aufzubahren, um sicherzustellen, dass sie nicht scheintot waren. Die Angst, lebendig begraben zu werden, war im 19. Jahrhundert sehr groß. Deshalb hatte man zusätzliche Vorkehrungen getroffen, um dies zu verhindern. Den aufgebahrten Leichen setzte man auf jeden Finger einen Fingerhut, der über eine Schnur mit einer Glocke im Wächterzimmer verbunden war. Bewegte sich ein Finger, sollte eine Glocke läuten, sodass der Wächter Wiederbelebungsversuche einleiten könnte. Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese Einrichtungen jedoch abgebaut, da in all den Jahren seit ihrer Installation die Glocke nur ein einziges Mal geläutet hatte, und dies, weil Zersetzungsgase zur Bewegung der Leiche geführt und damit den Klingelmechanismus ausgelöst hatten.

Um die Patrizierfamilien zur Zustimmung zum neuen Friedhof zu bewegen, verzichtete man auf die zunächst geplante demokratische Friedhofskultur und errichtete am östlichen Ende eine 176 Meter lange Gruftenhalle, wo sich betuchte Interessierte eine der 57 Familiengrüfte kaufen konnten. Das Angebot erfreute sich allerdings über lange Zeit keiner großen Beliebtheit.

Mit der gärtnerischen Gestaltung des Friedhofs wurde der Stadtgärtner → Sebastian Rinz beauftragt, der bereits die Wallanlagen angelegt hatte. Rinz gestaltete den Friedhof im Stil eines englischen Landschaftsparks, der einer natürlichen Landschaft ähneln und abwechslungsreiche Eindrücke bieten sollte. Er führte an den seitlichen Mauern geschwungene Wege entlang, an denen er Kastanien pflanzte. Bereits vorhandene Bäume blieben erhalten. In der Nähe des Portals standen Trauerweiden, Pappeln und Zedern. Große Bereiche blieben zunächst unbepflanzt, um die Luftzirkulation nicht zu behindern, was vom damals gültigen napoleonischen Bestattungsgesetz vorgegeben war.

1.3 Neues Portal mit Trauerhalle

Nicht einmal zwei Jahrzehnte später war dank des Bevölkerungswachstums Frankfurts auch dieser Friedhof wieder zu klein. In den Jahren 1845 bis 1891 wurden die Gewanne E–K angelegt. Damit wuchs der Friedhof auf 18 Hektar an, während die Einwohnerzahl bei 180 000 lag. Bis 1912 folgten die Gewanne M–N sowie I–XV. Frankfurt hatte nun 417 000 Einwohner und der Hauptfriedhof eine Ausdehnung von 47 Hektar.

In den Jahren 1908 bis 1912 wurde nördlich des Alten Portals das Neue Portal mit Trauerhalle und Krematorium nach Plänen der Berliner Architekten Heinrich Reinhardt und Georg Süßenguth errichtet. Die neoklassizistische Trauerhalle erinnert mit ihrem Kuppelbau an das spätantike Mausoleum Theoderichs des Großen in Ravenna. Die Innendekoration im Jugendstil entwarfen die Brüder Rudolf und Otto Linnemann.

Es folgten noch zwei Erweiterungsphasen: 1927/28 wurden die Gewanne XVI–XX angelegt, 1952 bis 1957 kamen die Gewanne XXI–XXXI hinzu. Der Hauptfriedhof erreichte damit seine heutige Ausdehnung von 70 Hektar. 64 Kilometer Wege führen zu etwa 66 000 Grabstellen.

Das Projekt, das Rat Beil, Sebastian Rinz und Friedrich Rumpf vor fast zwei Jahrhunderten begonnen hatten, wurde zu einem der größten Friedhöfe Deutschlands und zu einem der schönsten Europas. In einem Park der Ruhe, Harmonie und Schönheit findet man beachtliche Zeugnisse Frankfurter Bildhauerei. Die folgenden Kapitel führen uns zu den Gräbern bedeutender Frankfurterinnen und Frankfurter, ohne die die Geschichte der Stadt, wie wir sie heute kennen, nicht denkbar ist.

Sebastian Rinz – Schöpfer der Wallanlagen

2.1 Ehrengrab von Sebastian Rinz (1782–1861). C 155

Sebastian Rinz hat nicht nur ein Ehrengrab, er ist auch der einzige Stadtgärtner Frankfurts, dem je ein Denkmal gesetzt wurde. Dieses befindet sich in den von ihm angelegten Wallanlagen, seinem Hauptwerk.

Die Wallanlagen ersetzten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Frankfurter Stadtbefestigung. 1333 hatte Kaiser Ludwig der Bayer der Stadt Frankfurt erlaubt, ihre Stadtgrenzen über die Staufermauer, die die Altstadt umgrenzte, deutlich auszuweiten. Ab 1343 wurde an einem neuen Befestigungswerk rund um die Neustadt (die heutige Innenstadt) gearbeitet. Eine sechs bis acht Meter hohe Mauer entstand, die an ihrer Krone eine Breite von zweieinhalb bis drei Meter aufwies. Vor der Mauer wurde ein 10 Meter breiter Wassergraben angelegt. Im 14. und 15. Jahrhundert wurden rund 40 Stadttürme und Tore gebaut, von denen heute nur noch das Eschenheimer Tor erhalten ist. Im 16. Jahrhundert wurde die Mauer zusätzlich durch eine vorgelagerte Festungsanlage mit elf fünfeckigen Bollwerken verstärkt. Weiter draußen hatte man schon vom 13. bis zum 15. Jahrhundert versucht, die Stadt mit einem Ring befestigter Gutshöfe und Warten zu sichern.

2.2 Johann C. Berndt: Abtragung der Wälle vor dem Gallustor durch die Frankfurter Bürger (1805)

All diese Bemühungen, Frankfurt gegen Angriffe zu schützen, verloren Ende des 18. Jahrhunderts ihren Sinn. Die Festungswerke waren veraltet, Mauern verfallen, die Gräben ohne Wasser. Die Bevölkerung der Stadt, die innerhalb der Mauern mit der Stadtallee, dem heutigen Goetheplatz, nur über einen einzigen größeren begrünten Platz verfügte, nutzte die Wälle und Bastionen längst zum Flanieren. Stellenweise hatte man sogar schon Linden- und Nussbaumalleen auf den Wällen gepflanzt, in deren Schatten die Menschen Erholung finden konnten.

Da die Stadtbefestigung nicht nur ihren militärischen Sinn verloren hatte, sondern auch ein Hindernis für das weitere Wachstum der Stadt darstellte, beschloss der Rat der Stadt im Jahre 1802, die Befestigungsanlagen zu schleifen. 1804 wurde mit den Arbeiten begonnen, die 1806 intensiviert wurden. Nachdem das Heilige Römische Reich als Resultat der verlorenen Kriege mit dem napoleonischen Frankreich untergegangen und Frankfurt von einer Reichsstadt zunächst zum Fürstentum und später zum Großherzogtum unter Karl von Dalberg geworden war, setzte dieser die französische Forderung nach Beseitigung des Befestigungswerks konsequent um. 1806 ernannte er Jakob Guiollett zum »Fürstlichen Commissarius bei dem fortzusetzenden hiesigen Festungsbau-Demolitions-Geschäfte«. Nachdem Dalberg zuvor von Napoleon als Fürstprimas des neu gegründeten Rheinbundes eingesetzt worden war, hatte Guiollet für ihn das Palais Thurn und Taxis an der Großen Eschenheimer Straße als Residenz eingerichtet.

In seiner Denkschrift Bemerkungen über die Schleifung hiesiger Festungswerke legte Guiollett seine Vorstellungen über eine Umgestaltung der Festungsanlagen zu einer Wallpromenade dar. Um die teuren Abbrucharbeiten zu finanzieren, parzellierte und versteigerte er die Wallgrundstücke. Dabei wurden den Käufern verschiedene Auflagen gemacht. Die erworbenen Grundstücke mussten binnen Jahresfrist als Garten angelegt werden, und nur zur Stadtseite hin durften Gebäude, aber ohne gewerbliche Nutzung, errichtet werden. Diese Bestimmungen aus dem Jahr 1807 wurden 1903 unter dem Namen Wallservitut durch ein preußisches Gesetz und 1907 durch einen Magistratsbeschluss bestätigt. Für die Neubebauung galt ergänzend ein Baustatut von 1809, das den klassizistischen Baustil verbindlich vorschrieb.

Die Wallservitut gilt bis heute, wenngleich sie im Laufe der Zeit einige Male verletzt worden ist: mit dem Bau der Alten Oper 1880, dem Schauspielhaus 1902, dem Stadtbad Mitte 1960 (1998 durch ein Hotel ersetzt) und 1974 der Tunneleinfahrt der U-Bahnlinie 5. Andererseits ist die der Bevölkerung zugängliche Promenade heute deutlich breiter als zur Zeit ihrer Entstehung. Damals war angrenzend an die Privatgärten nur ein etwa 20 Meter breiter Streifen übriggeblieben. Dieser konnte aber nach dem Ersten Weltkrieg deutlich verbreitert werden, als die Stadt die Privatgrundstücke sukzessive aufkaufte und sie der öffentlichen Anlage zuschlug.

2.3 Rinz-Denkmal von Heinrich Petry in den Wallanlagen (1892)

Um die Promenade gärtnerisch anlegen zu lassen, hatte Guiollett den Aschaffenburger Hofgärtner Christian Bode um Empfehlung eines fähigen Gärtners gebeten. Bode schlug seinen Assistenten Sebastian Rinz vor.

Sebastian Rinz war am 11. Januar 1782 in Haimhausen, einem kleinen Ort in Oberbayern, zur Welt gekommen. Im Alter von 14 Jahren begann er in der Hofgärtnerei des Schlosses Schleißheim bei München seine Ausbildung in Gartengestaltung, Blumen- und Ziergärtnerei sowie als Orangeriegärtner. Nach Abschluss seiner fünfjährigen Ausbildung übernahm er eine Stelle im Hofgarten der Würzburger Residenz, ehe er zwei Jahre später Gärtner unter Christian Bode im Park Schönbusch bei Aschaffenburg wurde. Bode ordnete Rinz 1806 nach Frankfurt ab.

Rinz erhielt von Guiollett zunächst den Auftrag, unter strengen finanziellen Restriktionen die Bockenheimer Anlage zu bepflanzen. Rinz besorgte daher kostengünstig Pflanzen aus dem Stadtwald, aus dem Taunus, aus Aschaffenburg und aus von Dalberg verwalteten Besitzungen in Königstein und Seligenstadt. Auch Frankfurter Bürger versorgten ihn kostenlos mit Pflanzen. Nach getaner Arbeit kehrte Rinz Ende 1806 nach Aschaffenburg zurück.

1807 bezahlte Dalberg aus seinen privaten Mitteln die Fortsetzung der Maßnahmen, und Rinz, der mit seiner Arbeit in Frankfurt einen guten Eindruck hinterlassen hatte, wurde abermals aus Aschaffenburg abgeordnet. 1808 erhielt er eine feste Anstellung als Stadtgärtner. Diese sollte er bis zu seinem Tode im Jahre 1861 behalten.

In den folgenden fünf Jahren vollendete Rinz die Wallanlagen, indem er eine abwechslungsreiche Bepflanzung vornahm: Alleen, Strauch-, Stauden- und Blumenpflanzungen im Stil eines englischen Landschaftsgartens. Seit 1812 zieht sich der Anlagenring rund um die Neu- bzw. Innenstadt und lässt in seinem Verlauf die alten Festungsanlagen noch erkennen. Bereits 1813 wurden die Anlagen von durchziehenden französischen Soldaten verwüstet, anschließend von Rinz aber wiederhergestellt.

Von den neuen Anlagen waren nicht nur in- und ausländische Besucher der Stadt begeistert, auch der Geschmack der einheimischen Bevölkerung war getroffen worden. Catharina Elisabeth »Aja« Goethe schrieb 1808 an ihren Sohn in Weimar:

»[…] die alten Wälle sind abgetragen die alten Thore eingerißen um die gantze Stadt ein Parck man glaubt es sey Feerrey […] unsere alten Perücken hätten so was biß an Jüngsten Tag nicht zu wegen gebracht – bey dem kleinsten Sonneblick sind die Menschen ohne Zahl vor den Thoren Christen – Juden – pele mele alles durcheinander in der schönsten Ordnung es ist der rührenste Anblick den man mit Augen sehen kann […]«

Und Alexandre Dumas schwärmte noch dreißig Jahre später: »Anstelle alten Mauerwerks und sumpfiger Wassergräben haben die Frankfurter hier einen entzückenden englischen Garten entstehen sehen, einen anmutigen duftigen Gürtel, der einen Rundgang um die Stadt im Schatten herrlicher Bäume auf sandbestreuten Pfaden erlaubt. Und so gleicht Frankfurt mit seinen weiß, pistaziengrün und rosa angemalten Häusern einem riesigen Kamelienbukett in einem Kranz von Heidekraut.«

2.4 Sebastian Rinz. Gemälde von Jakob Becker (1857)

Die Anlage der Wallanlagen war Rinz’ bedeutendstes Werk, aber nicht sein einziges als Stadtgärtner. So legte er 1828 den neuen Frankfurter Hauptfriedhof an, worüber wir im ersten Kapitel berichtet haben. In den gut fünf Jahrzehnten seiner Tätigkeit in Frankfurt schuf er als Inhaber eines eigenen Gärtnereibetriebs in der Stadt und der Umgebung auch zahlreiche Garten- und Parkanlagen im Auftrag privater Kunden. Beispielhaft genannt seien hier der Park Louisa und die Umgestaltung des Bethmannparks im Auftrag von Simon Moritz von Bethmann, der Günthersburgpark für Carl Mayer von Rothschild, der Park der Villa Saint-George für Georg von Saint-George (seit 1926 Philosophisch-Theologische Lehranstalt bzw. Hochschule St. Georgen), der Brentanopark in Rödelheim, der Garten des Bolongaropalastes in Höchst, der Park am Landhaus Schmidt (seit 1903 Metzler) in Bonames. Die »Nizza« genannte Grünanlage mit mediterraner Flora am Mainufer wurde von Rinz noch begonnen und nach seinem Tode von seinem Enkel und Nachfolger als Stadtgärtner Andreas Weber zu Ende geführt.

Nach Sebastian Rinz wurde eine Straße am Grüneburgpark benannt. Sein von Heinrich Petry 1892 geschaffenes Denkmal steht in den Wallanlagen an der Friedberger Anlage. Während Rinz auf dem Hauptfriedhof beerdigt wurde, hat Jakob Guiollett seine letzte Ruhe auf eigenen Wunsch in den Wallanlagen gefunden. Dort findet man sein Grab in der Nähe des Rechneigrabenweihers. Sein Denkmal, das der Bildhauer Eduard Schmidt von der Launitz (1797–1869 – Grab E an der Mauer 399a) geschaffen hat, steht ebenfalls in den Wallanlagen an der Taunusanlage.

Marianne von Willemer – Muse und Co-Autorin Goethes

3.1 Ehrengrab von Marianne von Willemer (1784–1860). D 261

Dass Goethe beim Verfassen des West-östlichen Divan eine Mitautorin hatte, wurde erst Jahrzehnte nach seinem Tod bekannt. Marianne Willemer, mit der er während der Arbeit an dieser seiner bedeutendsten Gedichtsammlung brieflich und persönlich in Kontakt stand, galt zu seinen Lebzeiten als seine Muse. Ihr hat er in dem Werk als Suleika ein poetisches Denkmal gesetzt. Die Aufnahme von drei Gedichten, die aus ihrer Feder stammen, verschwieg Goethe allerdings.

Als er Marianne, die uneheliche Tochter der Linzer Schauspielerin Elisabeth Pirngruber, 1814 kennenlernte, war er 65 Jahre alt, sie erst 30. Nachdem ihre Mutter den Theaterleiter Joseph Jung geheiratet hatte, erhielt die Tochter den Familiennamen des Stiefvaters. Marianne bekam schon als Kind Schauspiel- und Ballettunterricht und stand als Achtjährige bereits auf der Bühne. Als ihre inzwischen verwitwete Mutter in Österreich keine Engagements mehr bekam, zog sie 1798 in der Hoffnung auf mehr Erfolg mit ihrer Tochter nach Frankfurt, wo sie aber ebenfalls ohne Rollen blieb und als Platzanweiserin arbeiten musste. Die inzwischen 14-jährige Marianne hingegen hatte als Tänzerin sofort Erfolg. Einer ihrer berühmtesten Bewunderer war Clemens Brentano, Sohn des Frankfurter Kaufmanns Peter Anton Brentano und dessen Frau Maximiliane (geb. von La Roche) sowie Bruder von Bettina von Arnim.

Für ihr weiteres Leben sollte aber ein anderer Bewunderer entscheidend werden: der damals 38-jährige Bankier Johann Jakob Willemer. Der vermögende Theaterliebhaber war bereits zweimal verwitwet und Vater von fünf Kindern. Willemer, gerade in die Oberdirektion des Theaters gewählt, kaufte im Jahre 1800 die nun 16-jährige Marianne ihrer Mutter ab, indem er dieser 2000 Gulden auszahlte, ihr eine Rente aussetzte und versprach, sich um die Zukunft ihrer Tochter zu kümmern. Marianne wurde zusammen mit Willemers fast gleichaltrigen Töchtern erzogen und erhielt Unterricht in Gesang, Gitarre und Klavier, auch von Clemens Brentano. Auf die Bühne durfte sie allerdings auf Wunsch Willemers nicht mehr. Ein paar Jahre später wurde sie seine Geliebte, bis er sie im Jahre 1814 heiratete.

Willemer war nicht nur erfolgreicher Bankier, sondern auch literarisch interessiert. Bei eigenen Veröffentlichungen blieb ihm der Erfolg versagt, aber Goethe zählte er zu seinen Bekannten. Als der Weimarer Dichterfürst sich im August 1814 in Wiesbaden zur Kur aufhielt, besuchte ihn Willemer mit seiner Freundin und lud ihn nach Frankfurt ein.

3.2 Marianne von Willemer 1809. Pastell von J. J. de Lose

Goethe besuchte seine Geburtsstadt erneut vom 12. bis 24. September und wohnte bei seinem Freund Fritz Schlosser und dessen Frau Sophie (1780–1851 bzw. 1786–1865 – Grab D 211). Fritz’ Onkel Johann Georg Schlosser war mit Goethes Schwester Cornelia verheiratet gewesen, und er selbst hatte die Erbschaftsangelegenheiten von Goethes Mutter geregelt. Goethe nutzte seinen Frankfurt-Aufenthalt, um die Willemers am 15. September auf ihrem Landsitz, der Gerbermühle am Mainufer in Oberrad, zu besuchen.

Nach einem Zwischenstopp in Heidelberg logierte Goethe nochmals vom 11. bis 20. Oktober bei den Schlossers. Aus der Geliebten war inzwischen die Frau Geheimrätin Willemer geworden. Ohne Verlobung und Aufgebot hatte Johann Jakob Willemer seine langjährige Partnerin am 27. September geheiratet. Ob Goethe, der selbst lange mit Christiane Vulpius in wilder Ehe zusammengelebt hatte, ehe er sie ehelichte, den Bankier zur Legitimierung seiner Beziehung gedrängt hat, lässt sich nur vermuten.

In jenen Tagen besuchte Goethe die Willemers mehrmals, einmal traf er Marianne auch allein an. Schon da dürfte es zwischen den beiden gefunkt haben. Am 18. Oktober traf er sich mit dem Ehepaar in deren Gartenpavillon auf dem Mühlberg, dem Willemer-Häuschen, um den Freudenfeuern zum Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig zuzuschauen, ehe er nach Weimar zurückkehrte. In seinen Briefen an Marianne wird er immer wieder an diesen Abend erinnern.

Ein Jahr später kam Goethe erneut nach Frankfurt und wohnte vom 12. August bis 17. September in der Gerbermühle bzw. in Willemers Stadthaus »Zum Roten Männchen« am Fahrtor. In der Gerbermühle wurde am 28. August sein Geburtstag festlich begangen. Zu den Gästen der Feierlichkeit zählten auch August Kestner und Georg Friedrich Guaita. August Kestner war der Sohn von Charlotte Kestner, geb. Buff, die das Vorbild Lottes in Goethes Die Leiden des jungen Werthers war. Sein Bruder Theodor Kestner (1779–1847 – Grab A 96) war Stadtphysicus (Stadtarzt) in Frankfurt. Georg Friedrich Guaita (1772–1851 – Grab C 8/9) entstammte einer wohlhabenden und einflussreichen Kaufmannsfamilie. Er wurde zwischen 1822 und 1838 sieben Mal jeweils für ein Jahr zum Älteren Bürgermeister Frankfurts gewählt. Er war verheiratet mit Meline Brentano, der Schwester von Clemens und Bettine Brentano, und ein guter Bekannter von Goethe.

3.3 Grab von Georg Friedrich von Guaita (1772–1851). C 8/9

Dieser hatte zwischenzeitlich am West-östlichen Divan weitergearbeitet und setzte auch in Frankfurt seine Arbeit an dem Werk fort. Die erneute Begegnung mit Marianne führte zu einer leidenschaftlichen Liebe zwischen beiden, die sich in Gedichten des Divans niederschlug. Goethe gestand ihr seine Liebe mit einem »Hatem« überschriebenen Gedicht, sie antwortete mit einem »Suleika«-Gedicht sehr deutlich. Als Goethe erkannte, wie bedingungslos sie ihm ergeben war, ergriff er die Flucht nach Heidelberg, wohin ihm die Willemers allerdings folgten. Sie verbrachten noch drei Tage miteinander, immer in Anwesenheit ihres Gatten, ehe Goethe nach Weimar abreiste. Eine weitere Reise an den Main war zwar für das folgende Jahr geplant, kam aber nicht mehr zustande.

Als Marianne bewusst wurde, dass sie Goethe nicht mehr wiedersehen würde, geriet sie in eine schwere Krise, aus der sie erst herausfand, als 1819 der Divan erschien und sie sah, dass er einige ihrer Gedichte aufgenommen hatte. Sie behielt das Geheimnis für sich und blieb dem Dichter in einem intensiven Briefwechsel verbunden. 1832, kurz vor seinem Tode, schickte Goethe ihre an ihn gerichteten Briefe als »Zeugen allerschönster Zeit« zurück, die sie wie ein Heiligtum aufbewahrte.

In den folgenden Jahren pflegte sie ihren schwerkranken Mann bis zu seinem Tod im Jahr 1838. Dann bezog sie eine kleine Stadtwohnung und kümmerte sich um die Kinder ihres Mannes aus dessen ersten beiden Ehen und um die zahlreichen Enkel. Willemers Tochter Maximiliane (1792–1871) hatte Jean Andreae (1780–1850 – beider Grab D 261, neben dem von Marianne) geheiratet, mit dem sie 15 Kinder hatte. Andreae war einer derjenigen, die in den neu geschaffenen Wallanlagen (→ Sebastian Rinz) ein Grundstück kauften.

Zudem pflegte Marianne Kontakte zu Frankfurter Familien und Persönlichkeiten. Darunter waren die Familie Lersner (Grab J 475a), Franz und Antonie Brentano (1765–1844 bzw. 1780–1869 – C Gruft 48), Sophie Bansa (1762–1842 – Grab D an der Mauer 204), Seniorchefin des Frankfurter Bankhauses Bansa & Sohn, der Historiker Johann Friedrich Böhmer (1795–1863 – Grab A 235/236a), der Maler Philipp Veit, Sohn der Schriftstellerin Dorothea Schlegel (1763–1839 – Grab B 180) und dessen Schüler Edward von Steinle (1810–1886 – Grab D 215a), der eine Bleistiftzeichnung von Marianne von Willemer anfertigte.

Ende der 1840er-Jahre gestand sie dem Germanisten Hermann Grimm ihre Mitautorschaft am Divan, die dieser aber erst 1869, neun Jahre nach ihrem Tod, publik machte. Der Briefwechsel zwischen Goethe und ihr wurde 1877 erstmals veröffentlicht. In Sachsenhausen sind gleich zwei Straßen nach ihr benannt: die Willemerstraße und die Mariannenstraße.

Goethe selbst hat in Weimar seine letzte Ruhestätte gefunden. Aber jener, der dafür gesorgt hat, dass sein Geburtshaus am Großen Hirschgraben 1863 erhalten blieb und nicht, wie vorgesehen, in ein Mietshaus umgewandelt wurde, wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof bestattet: Otto Volger (1822–1897 – Grab J 815), der Gründer des Freien Deutschen Hochstifts, das seither Träger des Goethe-Hauses ist.

Eduard Rüppell – Afrikaforscher und Senckenbergianer

4.1 Ehrengrab von Eduard Rüppell (1794–1884). F 155a

Das Senckenberg Naturmuseum ist eines der größten und bedeutendsten seiner Art in Europa. Es fußt auf der Sammlung des Frankfurter Afrikaforschers Eduard Rüppell. Der 1794 geborene Rüppell war bereits im Alter von 18 Jahren Vollwaise geworden. Sein Vater, Oberpostmeister und Bankier, hinterließ ihm ein Erbe von annähernd 250 000 Gulden, aus dem auch seine vier Schwestern versorgt werden mussten. Zunächst betätigte sich Rüppell kaufmännisch, interessierte sich aber auch schon sehr früh für Sprachen und Naturwissenschaften, insbesondere für Mineralogie. Nach einer schweren Erkrankung reiste er 1816/17 zu Erholungszwecken nach Italien und Ägypten. Während dieser Reise geknüpfte Kontakte zum Frankfurter Kaufmann Heinrich Mylius in Mailand und zum Schweizer Orientalisten Ludwig Burckhardt in Kairo sollten für seinen weiteren Lebensweg bestimmend werden: Er fasste den Entschluss, Naturwissenschaften zu studieren und Forschungsreisender zu werden. 1818 kehrte er nach Frankfurt zurück, wo gerade die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft (SNG) gegründet worden war.

Auf Anregung Goethes hatten Bürger der Stadt Frankfurt die SNG Ende 1817 ins Leben gerufen. Sie ist nach dem Frankfurter Arzt und Naturforscher Johann Christian Senckenberg (1707–1772) benannt und sollte sein Werk weiterführen. Sie ist institutionell unabhängig von der Dr. Senckenbergischen Stiftung, die Senckenberg selbst bereits 1763 eingerichtet hatte. Letztere finanzierte aus ihren Mitteln das Bürgerhospital, den Botanischen Garten, die Senckenbergische Anatomie, das Institut für Geschichte der Medizin sowie die Senckenbergische Bibliothek. Die SNG hingegen hatte sich die Aufgabe gesetzt, die Naturkunde zu fördern und ein Naturmuseum einzurichten. Bei diesem Vorhaben leistete Rüppell unermessliche Dienste.