Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

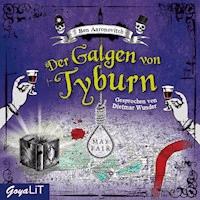

- Herausgeber: Goyalit

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Der sechste Fall für Peter Grant In seinem sechsten Fall muss der fabelhafte Peter Grant - ein verschollenes altes Buch wiederfinden - einen verdächtigen Todesfall auf einer Party der Reichen und Schönen Londons aufklären - versuchen, es sich dabei nicht völlig mit Lady Ty zu verderben - vermeiden, vom Gesichtslosen ins Jenseits befördert zu werden - sich mit einem ganzen Haufen rauflustiger Amerikaner herumschlagen, die definitiv zu viel ›24‹ gesehen haben. Kurz: Peter bekommt die einzigartige Gelegenheit, es sich mit alten Freunden zu verderben und sich dabei jede Menge neue Feinde zu machen. Mal vorausgesetzt, er überlebt die kommende Woche.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:4 Std. 20 min

Sprecher:Dietmar Wunder

Ähnliche

Ben Aaronovitch

Der Galgen von Tyburn

Roman

Deutsch von Christine Blum

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Dieses Buch ist allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren überall auf der Welt gewidmet – denn sie sind die wahren Hüter der geheimen Flamme, und man sollte sich nicht mit ihnen anlegen.

Im Schritt geht es rumpelnd dahin.

Das Totengeläut nur bedrückt uns.

Mit Sträußchen und Tüchlein zuhauf

Hat lustig und fein man geschmückt uns.

Den Straßenrand säumen die Reih’n

Junger Maiden, von Mitleid ganz trübe,

Solche wie uns – so sind alle sich eins –

In ganz London es keine mehr gebe.

Dann, ach!, heißt’s: zum Galgen, mein Freund!

So hat es der Richter verkündet.

Ein Schwarzrock, ihr wisst, wen ich mein’,

Singt sein Liedchen von Reue und Sünde.

Man zurrt um den Hals uns den Strick

»Betet für uns«, hör’n wir uns brabbeln.

Ein Sack dann verdunkelt den Blick,

Ein Ruck – hei, wie lustig wir zappeln!

Tyburn-Ballade, nach der mündlichen Überlieferung niedergeschrieben von Francis Place

1Keine Sternstunde der Architektur

Ich träumte, dass Mr. Punch mir hämisch ins Ohr lachte, aber beim Aufwachen stellte ich fest, dass es mein Handy war. Die angezeigte Nummer war mir bekannt, daher überraschte mich die kühle, kultivierte Stimme am anderen Ende nicht.

»Peter«, sagte Lady Ty, »erinnern Sie sich noch an unser Gespräch am Oxford Circus?«

Ich erinnerte mich sehr gut. Wie sie mich gefunden hatte, als mir das Kunststück gelungen war, unter dem Bahnsteig der U-Bahn verschüttet zu werden. Wie sie sich über mich gebeugt hatte, nachdem man mich ausgegraben hatte, an den Hauch von Muskat und Safran in ihrem Atem.

»Eines Tages werde ich Sie um einen Gefallen bitten, und Sie wissen, was Sie dann zu antworten haben?«

»Natürlich, Ma’am«, sagte ich in Erinnerung daran, was ich damals geantwortet hatte. »Sehr wohl, Ma’am, zu Befehl, Ma’am.«

Es war fünf Uhr morgens, noch dunkel, und Regen plapperte an die Scheibe der Terrassentür am anderen Ende von Beverleys Zimmer. Das einzige nennenswerte Licht kam vom Bildschirm meines Handys. Die andere Seite des breiten Betts war leer – ich war allein.

»Eine Freundin meiner Tochter hatte einen Unfall«, sagte Lady Ty. »Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass meine Tochter aus allen Ermittlungen herausgehalten wird.«

Oh Mist, dachte ich. Diese Art Gefallen.

Sie nannte mir den Ort und umriss, was sie von den Umständen wusste.

»Ich soll beweisen, dass Ihre Tochter nicht in die Sache verwickelt ist?«

»Sie missverstehen mich. Mir ist egal, ob und wie sie darin verwickelt ist. Ich will, dass sie aus dem Fall herausgehalten wird.«

Sie hatte wirklich keine Ahnung, was sie da verlangte, aber ich verkniff mir jeden Versuch, es ihr zu erklären. »Verstanden.«

»Und Peter«, sagte sie, »kein Wort davon zu Nightingale, ist das klar?«

»Sonnenklar.«

Sobald sie aufgelegt hatte, rief ich im Folly an.

»Ich möchte behaupten, dass ich ohnehin unweigerlich Interesse an dem Fall entwickelt hätte«, sagte Nightingale, sobald ich ihn über alles in Kenntnis gesetzt hatte. »Ich werde mich allerdings bemühen, so zu tun, als wüsste ich von nichts, bis Sie mich brauchen.« Er verstummte und fügte hinzu: »Sie werden es mich wissen lassen, wenn dieser Moment gekommen ist.« Es war keine Frage.

»Ja, Sir«, sagte ich, legte auf und fragte mich, warum heute alle schon so früh am Morgen einen derart nachdrücklichen Ton draufhatten.

Beverley gehören beide Hälften eines Doppelhauses aus den zwanziger Jahren an der Beverley Avenue in Wimbledon. Das Haus ist ein bisschen seltsam – nur halb eingerichtet und wenig benutzt. Bei meinem ersten Besuch erklärte sie mir, sie hätte es »mehr oder weniger geerbt« und sich noch nicht ganz entschieden, was sie damit machen wolle. Sie schläft im Erdgeschoss in einem Zimmer zum Garten hinaus, in dem außer einem Ikea-Bett mit unaussprechlichem Namen nur zwei nicht zusammenpassende Schränke und eine antike Mahagonikommode stehen. Der Dielenboden ist zur Hälfte mit einem Perserteppich bedeckt.

Ich betastete die leere Hälfte des Bettes. Sie war fast kalt, auf dem Kissen ahnte man noch einen Hauch Haaröl. Beverley musste sich vor Stunden davongemacht haben. Ich seufzte, schlug das warme Federbett zurück und fröstelte. Die Terrassentür stand halb offen, ein kühler Wind wehte den Geruch nach Regen herein. Da das Badezimmer im ersten Stock keine Dusche hatte, vollführte ich meine morgendlichen Waschungen mithilfe eines Eimers in der riesigen ovalen Badewanne, von der ich aus vergnüglicher Erfahrung wusste, dass bequem zwei Leute auf einmal hineinpassten, und zog mich an.

In der Met wird alles, was mit Ermittlungen zu tun hat, genauestens überwacht. Das heißt, man kann sich nicht einfach in seinen AWARE-Account einloggen und nach Informationen schürfen, ohne einen verdammt guten Grund zu haben. Während ich meine Schuhe polierte, telefonierte ich also mit DC Guleed, die, wie ich wusste, diese Woche die Mordbereitschaft-Nachtschicht hatte.

»Hi, Peter«, sagte sie. Im Hintergrund hörte ich gedämpfte Innenraum-Geräusche und polizeilich klingende Stimmen.

Ich fragte sie, ob sie von einem Einsatz in Knightsbridge gehört hatte, verdächtiger Todesfall mit Drogenzusammenhang.

»Warum willst du das wissen?«, fragte sie zurück – woraus ich schloss, dass sie sich exakt am Ort des Geschehens befand.

Jetzt ertönte hinter ihr ein vertrautes dröhnendes Organ mit Manchester-Klangfärbung, das wissen wollte, mit wem zum Teufel sie da redete. Detective Chief Inspector Alexander Seawoll. Der als Chefermittler eigentlich noch nicht mal aufgestanden sein sollte, bis die Mordbereitschaft ihre Arbeit beendet hatte.

»Peter«, informierte sie ihn. »Er erkundigt sich nach unserem verdächtigen Todesfall.«

»Sagen Sie ihm, wenn das nichts mit seiner Sparte zu tun hat, geht es ihn einen Scheiß an.«

»Hast du berechtigtes Interesse daran?«, fragte Guleed mich.

»Es könnte gewisse Verbindungen geben«, sagte ich, was schon irgendwie stimmte, da Tyburns Tochter darin verwickelt war. Guleed gab das weiter. Seawoll brummelte etwas Unfreundliches vor sich hin. »Dann soll er seinen Arsch hierherbewegen, und zwar pronto.«

»Du sollst herkommen«, sagte Guleed und gab mir die genaue Adresse.

Ehe ich ging, schaltete ich mein Handy aus und trat in den Garten hinaus. Aus dem Regen war ein Nieseln geworden, das sofort meine Haare und das Leder meiner Jacke durchfeuchtete. Für Londoner Verhältnisse ist Beverleys Garten riesig: er reicht fünfzig Meter weit zum Fluss hinunter und ist doppelt so breit wie die angrenzenden Gärten. Trotz der Lichtverschmutzung unter der tief hängenden Wolkendecke bestand ein gewisses Risiko, über das wahllos herumstehende Gartenmobiliar zu stolpern, deshalb erschuf ich mir für den Weg ein Werlicht.

Der Beverley Brook entspringt im Worcester Park im Südosten Londons und durchfließt eine erstaunliche Anzahl weiterer Parks, Grünanlagen und Golfplätze, bevor er bei Barn Elms in die Themse mündet. Im Durchschnitt, sagt Beverley, führt sie einen halben Kubikmeter Wasser pro Sekunde, hat es aber auch schon ein paarmal auf über sechs gebracht. Und sofern man ihr nicht genügend Aufmerksamkeit, Fürsorglichkeit und gelegentlich eine Flasche Junipero Gin schenke, werde sie keine Verantwortung dafür übernehmen, wo das überschüssige Wasser lande.

Keine Drohung, natürlich. Aber einen Fluss sollte man nie unterschätzen, glauben Sie mir.

Das Flussufer am Ende des Gartens war mit jungen Erlen und Eschen bewachsen. Fast überall ist der Beverley Brook so flach, dass man bis auf den Grund sehen kann, aber hier gab es im Schatten einer Trauerweide ein tiefes Becken. Mein milchig blaues Werlicht, das langsam um mich herumgaukelte, spiegelte sich kalt auf der pechschwarzen Wasseroberfläche.

»Hey, Bev«, rief ich. »Bist du da drin?«

Sie konnte genauso gut kilometerweit weg sein, bei ihrer Mutter in Wapping zum Beispiel. Oder sie suchte mit ihren Schwestern die Themse nach Strandgut und Selbstmördern ab oder was immer sie da so trieben.

Aber manchmal war sie auch schon aufgetaucht, wenn ich sie gerufen hatte. Einmal war sie mir sogar wie ein Lachs direkt in die Arme gesprungen, nackt und nassglänzend – es war also auf jeden Fall einen Versuch wert.

Diesmal blieb eine Antwort jedoch aus. Da war nur der Nieselregen und das leise Dröhnen der Umgehungsstraße von Kingston jenseits des Flusses. Ich wartete etwa eine Minute, so dass ich später behaupten konnte, ich hätte fünf gewartet, dann wanderte ich zurück.

Durch die Gartenpforte trat ich auf die Straße hinaus und ging an Beverleys Kia Picanto vorbei zu meinem orangefarbenen Asbo. Ich prüfte nach, ob ich mein Beweisentnahmeset dabeihatte und das Ladekabel des Airwave am Netz war. Dann startete ich den Motor und fuhr nach Knightsbridge.

Hyde Park Nummer Eins hockte neben dem Mandarin Oriental Hotel wie ein Stapel Büromöbel. Es besaß die Eleganz und den Charme eines Kopiergeräts – na gut, sagen wir: einer ultramodernen Kopier-Scanner-Fax-Kombination. Sicher, wie Beverley so schön sagt, habe ich gewisse Ansichten, was Architektur angeht. Aber manche modernen Gebäude gefallen mir. Das »Gherkin«. Das Lloyd’s Building. Selbst der Shard, auch wenn ich immer das nagende Gefühl habe, dass auf der Spitze womöglich Nazgûl hausen. Hyde Park Nummer Eins hingegen hatte der gute Richard Rogers wirklich nur gemacht, damit die Kohle stimmte. Richtig hässlich konnte man es nicht nennen – es war einfach gar nichts. Berühmt war es dafür, die teuersten Wohnungen Großbritanniens aufzuweisen, was mal wieder zeigt, dass bei Immobilien allein die Lage zählt.

Das Gebäude besteht aus vier Blocks – in den Broschüren heißen sie Pavillons – zwischen dem Mandarin Oriental Hotel im Osten und dem Parkeingang Edinburgh Gate im Westen. Die Nord- und Südfront der Pavillons sind jeweils keilförmig angelegt, um das Tageslicht optimal zu nutzen, folglich sieht das Ganze im Grundriss aus wie zwei beim Manöver ineinandergerasselte Sternenzerstörer. Als ich mich auf der A4 näherte, war der gesamte Komplex stockfinster bis auf eine Wohnung auf mittlerer Höhe im zweiten Block von links. Kein Problem also, den Tatort zu finden.

Mit einem Parkplatz war es da schon schwieriger. Aber der Trick, als Polizist einen Strafzettel zu vermeiden, liegt darin, dein unscheinbares Zivilfahrzeug zwischen die battenbergkarierten Streifenwagen und Sprinter zu schmuggeln, die sich unvermeidlich vor jedem Tatort ansammeln. Ich fand sie unter der merkwürdigen Betonüberdachung des Edinburgh Gate links von Hyde Park Nummer Eins, wo sie als Nebeneffekt auch gleich noch die Zufahrt zu dem Fahrzeuglift blockierten, mit dem gewöhnlich die Nobelschlitten der Reichen und Schönen nach unten in die Tiefgarage verfrachtet wurden.

Außerdem enthielten die Untergeschosse, wie ich mal gelesen hatte, ein hauseigenes Fitnessstudio, einen Swimmingpool, einen Squashcourt und einen Weinkeller. Ich hoffte sehr, dass ich da nicht runtermusste. Nicht dass ich an Klaustrophobie leide, aber ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie viel Gewicht so ein paar Kubikmeter Erde über einem haben können und welchen Geschmack Verzweiflung hat.

Guleed erwartete mich vor dem zylindrischen Glasportal der Lobby. Eingedenk der verschiedenen Gelegenheiten, bei denen wir schon zusammengearbeitet hatten, begrüßte sie mich mit größter Liebenswürdigkeit. »Am besten wär’s, wenn du dich gleich wieder verpissen würdest.«

Ich war schockiert. »So ein schlimmes Wort.«

Sie sah mich nur mit hochgezogenen Augenbrauen an.

Mir fiel auf, dass sie einen ziemlich feinen Hijab trug, lila mit silbernen Fransen, eine farblich dazu passende Jacke und einen eleganten langen schwarzen Rock. Das sah mir nicht nach Arbeitskleidung aus.

»Hattest du ein Date?«

»Nein. Eine Geburtstagsfeier.«

»Ich dachte, du hättest diese Woche Mordbereitschaft.«

»Ich hab getauscht. Damit ich zu der Geburtstagsfeier gehen konnte.«

»Oh. Tut mir leid.«

»Wird das hier wieder so was Obskures?«

»Weiß ich nicht. Ich bin ja gerade erst gekommen.«

Guleed nickte dem Hilfspolizisten zu, der den Eingang bewachte. »Schreiben Sie ihn auf die Liste.« Und dann zu mir: »Hier wird’s dir gefallen.«

Durch die gläserne Tür, die einer Luftschleuse ähnelte, betraten wir eine Galerie, und Guleed führte mich eine Treppe hinunter in die zwei Stockwerke hohe Empfangshalle mit Ledersesseln und einer sinnfreien Skulptur, wie sie zum Beispiel von profitgeilen Banken tonnenweise gekauft werden. Durch eine Glaswand, die gerüchteweise kugelsicher war, sah man auf einen kleinen künstlichen Garten und – hinter einer weiteren Scheibe Sicherheitsglas – auf die düsteren, gefährlichen Straßen von Knightsbridge hinaus.

Neben dem Empfangstresen stand ein durchtrainiert wirkender Mann mit brauner Haut und schwarzem Haar in einem hochwertigen Konfektionsanzug. Vielleicht Indonesier, dachte ich. Ihm gelang das Kunststück, gleichzeitig wachsam und zu Tode gelangweilt zu wirken. Ex-Bulle, Ex-Soldat, Ex-Agent, irgendwas in der Art. Die Sicherheitsmaßnahmen kamen mir ein bisschen paranoid vor, aber wie mein Dad sagt, mit dem Geld kommen die Sorgen darum.

Der Securitymann warf mir und Guleed einen säuerlichen Blick zu. Ich lächelte zurück und wünschte ihm ein freundliches »Guten Morgen«. Denn ich bin nun mal der Arm des Gesetzes, und der darf – sofern der Filz von Politik und Macht ihn nicht gerade daran hindert – sich überallhin bewegen, selbst in die Festungen des Geldadels hinein.

Die vorliegende Festung betrat man mittels eines gläsernen Aufzugs in einem ebenso gläsernen Schacht, so dass man (vorausgesetzt, man war »man«) die Aussicht über den Hyde Park genießen konnte – wofür man ja schließlich auch zehn Millionen Pfund und mehr gelatzt hatte.

Der Aufzug führte auf einen Flur, wo wir den Tanz der weißen Overalls aufführten, bei dem die Würde des Gesetzes unweigerlich gewisse Einbußen erleidet, während man auf einem Bein herumhüpft und versucht, das andere in den blöden Papieranzug hineinzumanövrieren. Wie sich herausstellte, trug Guleed Leggings unter ihrem Rock; den Rock ließ sie ebenso wie das Kopftuch in einer bereitgestellten durchsichtigen Plastiktüte zurück. In vorschriftsmäßig hygienischer Verpackung gingen wir sodann nach links durch eine Mahagoni-Doppeltür, die durch ein tragbares Flutlicht am Zufallen gehindert wurde. Dahinter lag ein kurzer Flur mit halbrunder Rückwand und einer Menge abstrakter Kunst an den übrigen Wänden.

In Sachen Wohnung bringt mehr Geld einem irgendwann nicht mehr viel, außer dass die Hausratversicherung in schwindelerregende Höhen steigt. Ein Raum mit eleganten Proportionen wirkt auch mit weißer Tapete und kahlem Holzboden elegant. In einem unschön geschnittenen Raum hingegen bewirken selbst die hübschesten Schleiflack-Beistelltischchen aus Rosenholz nichts anderes, als die Putzleute zu nerven. Architektonisch gesehen hatte Hyde Park Nummer Eins den Charme eines brutalistischen Sozialwohnblocks, nur in größerem Maßstab. Natürlich waren die Zimmer viel geräumiger. Aber unter dem Druck, möglichst viele Wohnungen in das Ding zu packen, hatte man deutlich an der Deckenhöhe gespart, was die Proportionen völlig ruinierte.

Seawoll fanden wir gleich um die Ecke in etwas, was im Grundriss als »Arbeitszimmer« aufgeführt war. Um so viel Tageslicht wie möglich zu bekommen, waren die Wohnungen wie Blätter gestaltet: in der Mitte ein langer Gang, von dem die Zimmer abzweigten wie Blattadern vom Stängel. Das bedeutete, die meisten Wände standen nicht rechtwinklig zueinander, was die Optionen zum Aufstellen von Möbeln erheblich begrenzte. Wenn man nicht Türen oder Fenster blockieren wollte, musste man Betten, Schränke, Regale und all das andere Zeug, das aus einem Betonhohlkörper eine Wohnung macht, genau dorthin platzieren, wo es vom Architekten vorgesehen war. Im Falle des Arbeitszimmers hieß das, man konnte den Schreibtisch weder so stellen, dass man zum Fenster hinausschauen konnte, noch andersherum, um den Lichteinfall auszunutzen. Stattdessen stand der schwarzglänzende Tisch mit den Edelstahlbeinen vor einem dazu passenden verglasten Bücherregal, das, soweit ich sehen konnte, ein paar unförmige Objekte aus Glas und Chrom und einige Softporno-Bildbände enthielt, die sich als innovative Aktfotografie tarnten. Sie waren noch eingeschweißt.

Seawoll saß in dem lederbezogenen Chefsessel hinter dem Schreibtisch. Er trug einen gefährlich prall sitzenden Plastikanzug, in dem er aussah wie der nicht mehr ganz so gut aufgepumpte ältere Bruder des Michelinmännchens.

»Man kann den Stuhl nicht mal ganz drehen«, sagte er. »Was nützt einem so ein Scheiß-Drehstuhl, wenn man ihn verdammt noch mal nicht drehen kann?« Er bemerkte, dass ich die Titel der Bücher zu lesen versuchte. »Lassen Sie’s, das ist nur Deko. Soweit wir wissen, wohnt hier niemand.«

Ich betrachtete das gerahmte Foto einer jungen Frau mit Hund. »Wem gehört die Wohnung dann?«

»Einer Briefkastenfirma auf Jersey.« Seawoll strich mit den Fingern an der Unterseite der Tischplatte entlang –vermutlich suchte er nach Geheimfächern. »Die können wir erst aufspüren, wenn die Jungs von der Geldwäsche endlich einen ihrer Spezialisten aus dem Bett kriegen.« Er gab die Hoffnung auf ein Geheimfach auf und stach mit dem Finger in Guleeds Richtung. »Sahra. Klemmen Sie sich ans Telefon und machen Sie denen Dampf.«

»Gern«, sagte Guleed und verschwand.

Seawoll sah ihr nach. »Ihr Bruder ist Finanzbuchhalter.« Und dann: »Was wollen Sie verdammt noch mal hier?«

Etwa zwei Nanosekunden lang erwog ich, ihn anzuschwindeln, aber ich bin nicht lebensmüde – nicht mal metaphorisch. Andererseits ist die Wahrheit, philosophisch gesehen, ein höchst unklares Konzept, und man sollte sich stets bewusst sein, dass es da Nuancen gibt.

»Ich habe von einer Quelle den Hinweis bekommen, dass am Rande etwas Falcon-mäßiges involviert sein könnte.« Und weil ich sah, wie Seawoll sich aufzurichten begann: »Lady Cecelia Tyburn-Thames glaubt, ihre Tochter könnte eventuell zum Zeitpunkt des Vorfalls hier gewesen sein.«

»Und jetzt will sie, dass Sie die Sache für sie richten?«

»Ja.«

»Wissen Sie, was für ein ›Vorfall‹ das war?«

»Versehentliche Überdosis.«

Seawoll nickte. »Sie fragen sich vielleicht, was zum Henker ich dann hier mache.«

Mir rann ein Schweißtropfen den Rücken hinunter. »Weil Sie mal einen Einblick in das Leben der Reichen und Schamlosen kriegen wollten?«

»Weil zu dieser Wohnung eigentlich niemand Zutritt hatte. Haben Sie unten die Autos vom Diplomatenschutz gesehen?«

Die Abteilung Diplomatenschutz übernimmt Leibwächterfunktion für Angehörige der Königlichen Familie und Leute, bei denen es nach Ansicht der Regierung unpraktisch wäre, wenn sie umgebracht würden, während sie sich im Vereinigten Königreich aufhalten. Ihre Mitglieder sind grundsätzlich bewaffnet und fahren rote Dienstwagen – rot deshalb, um der Allgemeinheit zu verstehen zu geben, dass sie nicht dazu da sind, Schlägereien zu beenden, verlorengegangene Kleinkinder zu suchen oder einem zu sagen, wie spät es ist.

»Nein, Sir.«

»Nicht? Die faulen Säcke. Sind bestimmt frühstücken gegangen.« Er erklärte, dank des bewachten Foyers, der kugelsicheren Glasscheiben in den unteren Geschossen und des hochqualifizierten Sicherheitsdiensts, bei dem jedem Drittwelt-Diktator das Herz aufgegangen wäre, sei dies genau der Ort, wo die Diplomatenschützer gern ihre hochdotierten Schutzpersonen einquartierten – »zum Beispiel die Königsfamilie von Qatar«. So wusste man sie bombensicher untergebracht – wenn sie nicht gerade bei Harvey Nichols shoppen oder in der Oper waren oder mal eben die jährlichen Steuereinnahmen ihres Landes beim Pferderennen verwetten wollten, oder wie sich die unanständig Reichen sonst die Zeit vertrieben. »Wenn also eine Bande von Rotzgören hier einfach reinspazieren kann, will der Diplomatenschutz wissen, warum. Und ich werde mitten in der Nacht aus dem Bett geschmissen und kriege gesagt, ich soll das gefälligst rausfinden, oder ich kriege einen Anschiss. Einen Anschiss? Ich?«, tobte er. »Und als ich grade denke, tiefer runter in die braune Soße geht’s nicht, da tauchen Sie auf.« Mit einem Grunzen stemmte er sich hoch, woraufhin der Stuhl gegen die Vitrine hinter ihm knallte und die verschiedenen Objets d’Abart darin klappernd ins Wanken gerieten.

»Sehen Sie?«, sagte er, als er stand. »Nicht mal genug Platz, um sich ein bisschen zurückzulehnen und zu entspannen. Allerdings ist nebenan ein Multimediaraum, der die perfekte private Videokabine abgeben würde.« Er merkte wohl, dass ich nicht ganz mitkam. »Wie es sie in Sexshops gab, als die noch richtige Sexshops waren, wissen Sie?«, sagte er langsam, zum Mitschreiben. Dann schüttelte er melancholisch den Kopf. »Ihre Generation holt sich die Schmuddelbilder ja aufs Handy.«

Ich fragte mich, ob er auch mit Guleed so redete. Irgendwie bezweifelte ich es.

Er führte mich in den Multimediaraum, der in kühlem Graugrün gehalten und schallgedämpft war. Es gab einen riesigen Fernseher, größer als die durchschnittliche Leinwand in Retro-Kinos, und ein elegantes, leicht gebogenes Sofa, das sich ausnahmsweise mal wunderbar in den Raum einfügte. Und wenn ich mich nicht irrte, hatte vor nicht allzu langer Zeit jemand Sex darauf gehabt. Auf der Sitzfläche war ein v-förmiger Fleck, und die amethyst- und petrolfarbenen Sofakissen lagen auf dem Boden verstreut. Auf dem Couchtisch befand sich eine Insel aus Weinflaschen, und neben dem Blu-ray-Player standen zwei Weingläser – alles mit weißem Fingerabdruckpulver bestäubt.

»Sehen Sie«, sagte Seawoll. »Der Nonplusultra-Wichspalast.«

»Ich glaube, das war nicht das, was die hier gemacht haben, Sir«, sagte ich.

Seawoll seufzte. »Treiben Sie’s nicht zu weit, ja?« Dann fasste er zusammen, was bisher über den Fall bekannt war.

Um halb eins in der Nacht hatte ein junger Mann per Handy einen Notruf getätigt und einen Rettungswagen angefordert; seine Freundin »Chrissy« habe sich eine Überdosis Drogen eingeworfen. Er klang …

»Hysterisch, verzweifelt und total zugedröhnt«, sagte Seawoll.

Als der Rettungswagen kam, wollte die Security die Sanitäter nicht ins Haus lassen mit der Begründung, die Wohnung sei derzeit unbewohnt. Die Ambulanz rief bei der Zentrale an. Die schickte eine Polizeistreife hin, welche geradewegs in ein paar Leute vom Diplomatenschutz hineinrannte, denn der wurde automatisch alarmiert, wenn die Alarmanlage des Wohnkomplexes losging. Alles quetschte sich in die Aufzüge, die Security schloss die Wohnungstür auf, und voilà, im Salon der Wohnung fanden sie Christina Chorley, siebzehn Jahre alt, mitten in einem Krampfanfall.

Dorthin war sie von ihrem Freund James Murray, ebenfalls siebzehn, gezerrt worden. Der erklärte den Sanitätern und allen, die sonst noch dabeistanden, es sei doch nur E gewesen. »Bloß E!« Hatte er auch welches genommen? Ja, schon. Wer befand sich noch in der Wohnung? Nur sie beide. Und, oh Gott, es war doch bloß E!

Die beiden wurden in den Rettungswagen verfrachtet, während alle involvierten Einheiten den Fall in der Hierarchie immer weiter nach oben kickten, bis er durchs Schlafzimmerfenster von DCI Seawoll gehüpft kam.

»Metaphorisch gesprochen«, sagte Seawoll.

Der »Salon« war der große keilförmige Raum mit niedriger Decke und unvergleichlicher Aussicht auf den Hyde Park. Langsam gewöhnte ich mich daran, welche Summen hier allein für das Mobiliar ausgegeben worden waren, das unmotiviert herumstand wie bei den Sims. Und zwischen dem Geld fanden sich deutliche Anzeichen, dass hier ein paar Leute Spaß gehabt hatten – noch mehr Flaschen, Weingläser, leere Zellophanpackungen, eine flache Pfütze grauweißliches Erbrochenes auf dem handgewebten cremefarbenen Wollteppich. Definitiv mehr als zwei Personen. Eher sechs oder sieben – vielleicht sogar noch mehr, falls es sich um extrem ordentliche Teenies handelte.

Aber nicht so ordentlich, dass sie ihre Pillen mitgenommen hätten, als sie sich dünne machten.

»Wir glauben, dass sie abgehauen sind, nachdem James Murray den Notruf abgesetzt hatte«, sagte Seawoll. Sowohl Polizei als auch Sanitäter hatten die Beschreibung der Pillen in die TICTAC-Datenbank eingegeben, hatten den Namen erhalten – Magic Babas – sowie die besorgniserregende Information, dass diese Sorte besonders viel PMA enthielt, auch als Para-Methoxyamphetamin oder Dr. Death bekannt. Nicht zu verwechseln mit MDMA alias Ecstasy, der Droge, die einen in die Lage versetzt, richtig schlechte Musik zu hören, ohne dass einem vor Langeweile das Hirn implodiert. PMA ist viel stärker als MDMA, wirkt aber langsamer. Deshalb kommt es immer wieder vor, dass Leute denken, die erste Pille sei ein Blindgänger gewesen, und sich noch zwei einwerfen, worauf mit ihnen etwas passiert, was Dr. Walid als »der Gesundheit abträglich« bezeichnen würde.

Da Christina Chorley auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben war, hatte es absolute Priorität gehabt, herauszufinden, wer außer ihr diese Magic Babas genommen hatte – vielleicht brauchte ja noch jemand medizinische Hilfe –, und zwar schnell, solange James Murray noch vernehmungsfähig war. Der hatte zuerst an seiner Behauptung festgehalten, er und Christina seien allein in der Wohnung gewesen, aber nach fünf Minuten mit DI Stephanopoulos, die, rüde den Armen ihrer Frau entrissen, nicht in bester Laune war, spuckte er die Namen schneller aus, als man sie aufschreiben konnte.

»Darunter auch Olivia Jane McAllister-Thames«, sagte Seawoll. »Und jetzt gibt’s ein paar Fragen, auf die ich eine Antwort brauche. Zum Beispiel, wie kamen die Kids in die Wohnung? Woher hatten sie die Drogen? Und kriege ich hier Ergebnisse, bevor das Ganze zu einem verdammten Scheiß-Medien-Shitstorm ausartet?«

Ich trat zu ihm ans Fenster. Allmählich wurde es hell. Dichter Nebel ließ die Rasenflächen des Parks und die Straßen der Stadt verschwimmen. Seawoll zeigte auf den Pseudogarten hinter der Wohnanlage, in dem zwei Bronzeköpfe standen, die aussahen, als hätte man sie in einem Corby-Hosenbügler plattgedrückt und dann die Gehirne rausgelöffelt.

»Das Ding nennt sich Warten auf die Erleuchtung«, sagte er. »Aber im Grunde ist es ein verdammter Abklatsch der Foothills of the Headlands aus Yellow Submarine.« Was mir überhaupt nichts sagte. »Mein Gott, an die Reichen ist das Geld so verschwendet.«

»Soll ich Olivia McAllister-Thames vernehmen?«, erkundigte ich mich.

»Nein. Das soll Sahra machen.« Er wedelte mit der Hand in Richtung Wohnung. »Schon gemerkt, ob da was kribbelt?«

Ich erwiderte würdevoll, ich hätte eine erste Falcon-Einschätzung vorgenommen und nichts gefunden, was darauf hindeute, dass vor Ort ein übernatürliches Ereignis stattgefunden habe.

»Na, Gott sei Dank. In dem Fall können Sie Sahra begleiten und aufpassen, dass ihr nichts Abstruses passiert.« Wie die meisten höheren Beamten, die wussten, was es mit dem Folly auf sich hatte, mied Seawoll das M-Wort wie der Teufel das Weihwasser. Andererseits würde er niemals etwas von vornherein ausschließen, was möglicherweise fallrelevant war. Verständlich. Man will ja zum Beispiel auch nicht ständig darüber nachdenken, dass achtzig Prozent der Kindsmorde von den Eltern verübt werden, trotzdem sind die trauernden Mamas und Papas eindeutig deine Hauptverdächtigen, bis sie entlastet sind. »Um genau zu sein, mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich, dass ihr nichts Abstruses passiert. Wenn Sie das nicht garantieren können, holen Sie gefälligst Ihren Boss – kapiert?«

»Ja, Sir«, sagte ich.

Guleed behauptete immer, sie sei wegen einer Mutprobe in die Polizei reingerutscht. »Meine Schwester hat gewettet, dass ich die Bewerbung nicht abschicken würde«, hatte sie mir mal erzählt. »Aber ich hätte nie gedacht, dass die mich nehmen.« Als ich nach dem unumgänglichen Bewerbungsgespräch fragte, sagte sie, sie hätte an dem Tag nichts Besseres zu tun gehabt.

»Was haben deine Eltern gesagt?«, wollte ich wissen.

»Sie fanden das Anfangsgehalt ein bisschen niedrig.«

»Und deine Freunde?«

Da hatte sie das Thema gewechselt.

Guleed war eins von Seawolls Lieblingskindern, eine seiner Walküren. Er hatte sichtlich vor, sie auf der Überholspur aufsteigen zu lassen. Ihr eine so heikle Vernehmung zu übertragen wie die von Olivia McAllister-Thames war teils Test, teils Training und teils Vertrauensbeweis.

Tyburn wohnte einen Kilometer östlich von Hyde Park Nummer Eins, gleich um die Ecke von Shepherd’s Market, in einem vierstöckigen georgianischen Stadthaus, dessen elegante Proportionen selbst dem hartgesottensten kanadischen Bauunternehmer Tränen der Ergriffenheit in die Augen getrieben hätten – bevor er die Bude entkernt und im neuesten, garantiert persönlichkeitsfreien Innendesign eingerichtet hätte. Das zumindest würde Tyburn nie tun. Sie wollte die Verbindung zur Vergangenheit, zu den alten Institutionen und Traditionen der Stadt, als deren Erbin sie sich sah.

Ich klingelte. Während wir warteten, stimmten wir das übliche Londoner Klagelied an.

»Schau dir das Haus an«, sagte Guleed.

»Ich weiß.«

»Wie viel schätzt du?«

»Acht Millionen. So über den Daumen gepeilt.«

»Manche haben’s halt.«

Meine rituelle Antwort wäre gewesen: Tja, jeder, wie er kann, was? Aber da öffnete sich die Tür. Vor uns stand Lady Ty und sah uns an, als hielten wir bunte Broschüren in der Hand und würden sie gleich mit religiösem Eifer zu einem anderen Stromanbieter bekehren wollen.

Ich überließ das Reden Guleed – ich bin keiner, der sich unter Kollegen vordrängen muss.

Als Lady Ty uns in die Küche führte, krauste Olivia die Nase und warf ihrer Mutter einen fragenden Blick zu, den diese mit einem finsteren Stirnrunzeln erwiderte.

Olivia McAllister-Thames war hellhäutig, viel heller als ich, und die braunen Haare fielen ihr in der Sorte sanfter Wellen auf die Schultern, für die meine Mutter ihr erstgeborenes Kind geopfert hätte. Aber die Augen hatte sie von ihrer Mutter, tiefbraun und leicht schräg wie die einer Katze. Sie trug ein übergroßes bernsteinfarbenes Rugby-Trikot, das ihr fast bis zu den Knien reichte, Jeans und lila Flip-Flops. Neben ihr saß ein weißer Mann mittleren Alters, den Lady Ty als ihren Anwalt vorstellte. Als wir eintraten, stand er – im Gegensatz zu Olivia – höflich auf und gab uns die Hand. Dann setzten wir uns alle um den Küchentisch.

In der modernen Polizeiarbeit außerhalb Londons tendiert man heutzutage zu tischlosen Vernehmungen, weil es leichter ist, jemandes Körpersprache zu lesen (und durch Überwachungskameras aufzuzeichnen), wenn kein mit Zigarettenbrandflecken übersätes Rechteck aus laminierter Spanplatte im Weg ist. Ich fragte mich, ob Lady Ty das wusste und uns aus diesem Grund nicht ins Wohnzimmer geführt hatte. Aber vielleicht wollte sie nur nicht, dass ich mir ihr Blu-ray-Regal ansah.

Guleed schob mir das Aussageformular zu, und ich wühlte in meinen Taschen nach einem halbwegs anständigen Stift. Die meisten Aussagen werden handschriftlich aufgenommen, da zahlt es sich aus, wenn man wählerisch mit seinem Schreibgerät ist und nicht jeden Werbekuli nimmt. Ich benutze einen Mitsubishi Uni Ball, falls Sie es genau wissen wollen.

Wir fingen mit der Belehrungplus an, bei der man den zu Befragenden zuerst mit der eigentlichen Belehrung zu Tode erschreckt (Sie haben das Recht zu schweigen et cetera pp.) und dann, gerade wenn er sicher ist, jetzt würde er gleich abgeführt, hinzufügt: »Aber Sie sind derzeit nicht unter Arrest und es steht Ihnen frei, jederzeit zu gehen.« Während Guleed den Spruch herunterspulte, nickte der Anwalt weise, Olivia starrte auf die Tischplatte, und Lady Ty schenkte mir bei den Worten »jederzeit zu gehen« ein säuerliches Lächeln.

Zum Aufwärmen fragte Guleed, auf welche Schule Olivia ging. Es war St. Paul’s, eine heillos teure Privatanstalt in Hammersmith – wobei, für eine Tagesschülerin ohne Internatsunterbringung kostete es wahrscheinlich nur etwa so viel wie das Anfangsgehalt eines Police Constable. Danach wollte sie nach Cambridge, aber zunächst hatte sie vor, sich ein Jahr Auszeit zu nehmen (sie sagte »Gap-Year« dazu), in dem sie irgendwo in der Dritten Welt in der Entwicklungshilfe arbeiten wollte. »Englisch unterrichten«, erklärte sie. »Oder beim Aufbau eines Waisenhauses helfen. Hab ich noch nicht endgültig entschieden.«

»Vielleicht in Somalia«, ergänzte Lady Ty. Und dann, an mich gewandt: »Oder Sierra Leone.«

»Mrs. Thames«, sagte Guleed, »ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Tochter selbst auf meine Fragen antworten lassen könnten.«

Über Lady Tys Miene zuckte Ärger, gefolgt von einem winzigen Hauch Belustigung und Respekt.

Guleed fragte, ob dies Olivias einziger Wohnsitz war oder ob sie woanders noch einen hatte – Fragen, auf die sie die Antwort schon kannte, die ihr aber ermöglichten, sich allmählich zu der Frage vorzuarbeiten, wo Olivia in der vergangenen Nacht gewesen war. Ich musterte unauffällig den Anwalt. Seine Miene wirkte selbstgefällig, aber auf seiner Oberlippe standen Schweißperlen. Familienanwalt, entschied ich, normalerweise eher damit betraut, Eigentumsübertragungen aufzusetzen und Lady Tys Vermögen in der Gegend herumzuschieben.

»War deine Mum gestern Abend zu Hause?«, fragte Guleed.

Olivia zögerte und warf einen Blick auf ihre Mum, die allerdings starr Guleed fixierte.

»Ja«, sagte Olivia. »Soweit ich weiß.«

»Und war dein Vater auch zu Hause?«

»Er ist im Ausland«, sagte Lady Ty.

Guleed fragte, wo er sich denn aufhalte.

»Ist das relevant?«, wollte der Anwalt wissen.

»Es geht mir nur darum, den zeitlichen Zusammenhang klarzustellen«, sagte Guleed.

»Er ist in Dubai«, sagte Lady Ty. »Er hat dort einen Auftrag.«

»Tatsächlich? Was für einen Auftrag?«

»Er ist Ingenieur«, sagte Lady Ty und sah mich an. »Spezialisiert auf Hydrologie, Wasserwirtschaft, solche Sachen.« Dann bohrte ihr Blick sich wieder in Guleeds. »Der führende Fachmann in seiner Sparte.«

All das wussten Guleed und ich natürlich schon – nicht nur, weil wir vor unserer Fahrt hierher einen polizeilichen Datencheck angefordert hatten und ich rein routinemäßig sowieso Dossiers über alle Flüsse angelegt habe, sondern auch, weil Beverley sich vor ein paar Wochen fürchterlich über Lady Ty und ihren »verdammt perfekten Ehemann« aufgeregt hatte und mir damit die halbe Nacht lang das Ohr abgekaut hatte. Beverley zufolge gab es nur zwei Dinge, die George McAllister-Thames in den Augen ihrer Mutter noch perfekter hätten machen können, erstens der Doktor in Medizin und zweitens eine etwas sonnengebräuntere Haut.

»Und was machen Sie beruflich?«, fragte Guleed Lady Ty.

Der Anwalt starrte sie an. »Ist das Ihr Ernst, Detective?«

»Ich bin nur neugierig.«

»Hat der Sperling es Ihnen nicht gesagt?«, fragte Tyburn.

»Der Sperling?«

Lady Ty neigte den Kopf in meine Richtung. »Ihr Kollege.«

»Sie sitzt in ein paar halbstaatlichen Organisationen mit drin«, sagte Olivia, die Augen auf einen Punkt in der Tischmitte gerichtet. »Und im Aufsichtsrat von ungefähr tausend Unternehmen.«

»Fünf«, berichtigte Lady Ty. »Ich gehöre dem Aufsichtsrat von fünf Unternehmen an.«

»Sie sind also nicht als Göttin des Flusses Tyburn tätig?«, fragte Guleed.

Ich zuckte zusammen, und Olivia verdrehte die Augen, doch zum Glück hatte Lady Ty heute offensichtlich ihren langmütigen Tag. »Das ist nicht gerade eine berufliche Tätigkeit, nicht wahr? Und zum Thema gehört es auch nicht.«

Der Anwalt öffnete den Mund, aber Guleed wandte sich schon an Olivia und fragte sie, wie viele Leute sich denn in der Wohnung am Hyde Park aufgehalten hätten.

»Weiß ich nicht«, sagte Olivia.

»Verstehe«, erwiderte Guleed. »Fangen wir doch mit denjenigen an, von denen du weißt, dass sie da waren.«

Olivia rutschte auf ihrem Stuhl hin und her wie eine Fünfjährige – wegen genau solcher Fragen rät einem der Anwalt normalerweise, bei Vernehmungen den Mund zu halten. Sie machte es Guleed nicht leicht, aber schließlich gab sie zu, dass sie mit ein paar anderen jungen Leuten in der Wohnung gewesen war. Das tote Mädchen, Christina Chorley, hatte sie vorher aber nicht gekannt, und sie wusste auch nicht, durch welchen Trick sich die Gruppe Zutritt zu Hyde Park Nummer Eins verschafft hatte.

»Wir sind durchs Hotel nebenan gekommen«, erzählte sie. Das Mandarin Oriental Hotel bot alle möglichen Dienstleistungen für die Bewohner von Hyde Park Nummer Eins an, von Wohnungsreinigung und Belieferung mit Essen aus dem Restaurant bis hin zu Hundeausführen und Aromatherapie. Es gab einen unterirdischen Verbindungsgang vom Hotel in die Wohnanlage. Von dort aus waren die Kids im Serviceaufzug zur Wohnung gefahren.

»Ich bin den anderen einfach hinterhergelaufen«, sagte sie und behauptete, ein bisschen angesäuselt gewesen zu sein. Einer der Jungs hatte, so schien es, die Codes der Sicherheitstüren besessen – James hieß er, meinte sie sich zu erinnern, aber seinen Nachnamen kannte sie nicht. Möglicherweise war das James Murray, der Freund der unglückseligen Christina, aber zu spekulieren verbietet sich bei unsereins. Namen, die sie kannte, waren indessen Albertina Pryce, eine Mitschülerin am St. Paul’s, deren Freund, Alasdair Irgendwie, der auf der Westminster School war, Maureen, die ältere Schwester von irgendwem, und Rod – wofür auch immer diese Abkürzung stand – Crawfish oder so, jedenfalls ein Schotte. »Er redete nämlich so schottisch«, sagte sie.

Guleed konzentrierte sich etwa zwanzig Minuten lang auf die Namen und den zeitlichen Ablauf – zwanzig Minuten sind die Zeitspanne, nach der der durchschnittliche Verdächtige (Verzeihung, Zeuge) die Details der Lügen wieder vergessen hat, die er dir vorhin aufgetischt hat –, dann fragte sie nach den Drogen.

»Was für Drogen?«, fragte Olivia zurück. Ihr Blick irrte zu dem auf französischer Bauernschrank getrimmten Walnuss-Büfett, dessen eines Bord zu meinem Vergnügen von einem Thronjubiläumsteller von 1977 und zwei Fototellern geziert wurde – einer zeigte Olivia, der andere ihren älteren Bruder, beide vor mindestens drei Jahren. Aus den gequälten Mienen, der formellen Pose und der Schuluniform zu schließen, waren es Abzüge von Schulfotos. Meine Mum hat im Wohnzimmer auch so ein Bord, auf dem unter anderem ein Lady-Diana-Gedenkteller und mein Abschlussfoto von der Polizeischule stehen.

»Die hier.« Guleed zeigte Olivia ein Foto auf ihrem Tablet: ein paar pinke Pillen auf einem weißen Blatt Papier. Auf jeder war ein grinsender Elefantenkopf aufgedruckt. Magic Babas.

Olivia warf einen Blick darauf, dann schielte sie zu ihrer Mutter hinüber, und ich sah deutlich, wie sie die falsche Entscheidung traf. Bevor ich etwas sagen konnte, öffnete sie schon den Mund und setzte ihre Zukunft aufs Spiel.

»Ja, die hab ich gekauft. Was ist damit?«

2Teenager-Spiele

Guleed hatte keine Wahl – sie musste sie festnehmen. Der Anwalt wusste das auch, aber ehe er den Mund aufmachen konnte, war Guleed schon auf den Beinen und ratterte die Haftbelehrung herunter.

Lady Ty, die ihre Tochter ungläubig angestarrt hatte, wandte sich ruckartig zu Guleed um – und einen Augenblick lang lag auf ihrem Gesicht ein Ausdruck, von dem ich nie geglaubt hätte, ihn dort jemals zu sehen: abgrundtiefe Angst. Schon im nächsten Moment war er verschwunden, stattdessen war da die eiserne Entschlossenheit zu sehen, die für jeden vernünftigen Sohn Westafrikas ein deutliches Signal ist, dass er besser schon längst die Beine in die Hand genommen hätte.

Sie stand auf, und ich spürte etwas wie eine starke eisige Strömung. Ich schwöre, die Tassen auf dem Abtropfbrett neben dem Spülbecken begannen zu vibrieren.

Ich stand ebenfalls auf und sagte, so laut und nachdrücklich ich es wagte, ihren Namen. »Tyburn.«

Sie funkelte mich an und dann ihre Tochter, die so entsetzt zu den Erwachsenen aufsah, dass mir klar war, sie kapierte erst jetzt, in welche Scheiße sie sich da reingeritten hatte. Im Rückblick glaube ich, der einzige Grund, warum die Sache nicht völlig eskalierte, war, dass Lady Ty sich nicht entscheiden konnte, auf wen sie wütender war.

»Setzen wir uns doch wieder«, sagte Guleed, »und ich arrangiere die Fahrt.«

Tyburn und ich nahmen wieder Platz. Guleed verschwand unauffällig durch die Küchentür, wahrscheinlich um Verstärkung in größtmöglicher Zahl anzufordern. Wir brauchten einen Transport nach Belgravia, ein Hausdurchsuchungsteam sowie bittebitte etwas Falcon-Unterstützung für mich und einen höheren Beamten, der über alles den tröstlichen Mantel der Autorität breitete.

»Bin ich wirklich verhaftet?«, fragte Olivia.

Der Anwalt räusperte sich.

»Kein Wort mehr«, befahl Lady Ty ihr und wandte sich an den Anwalt. »Und Sie sorgen dafür, dass auf der Polizeistation der beste Strafverteidiger auf uns wartet, den Sie kennen.«

Der Anwalt schluckte, nickte, öffnete nochmals kurz den Mund, besann sich dann aber eines Besseren. Hastig schnappte er sich seine Aktentasche und seine Dokumente und machte, dass er wegkam.

»Ich …«, sagte Olivia.

»Mund halten, dummes Ding«, kam es von Lady Ty.

Also saßen wir zehn Minuten schweigend da – so lange brauchte Guleed, um alles zu organisieren. Dann kam sie wieder in die Küche und erklärte Olivia, sie müsse nun mitkommen. Wir alle standen wieder auf, aber diesmal hatte Lady Ty sich unter Kontrolle und sah ohne größeren Sachschaden zu, wie ihre Tochter abgeführt wurde.

Trotzdem nahm ich mir vor, heute Nachmittag mal beim Wasserwerk nachzufragen – nur zur Sicherheit.

Als ich mit ihr allein war, zischte sie: »Ist das Ihre Vorstellung von Sehr wohl, Ma’am? Ich hätte Sie unter der Erde lassen sollen.«

Wo mich etwas überkommen hatte, was ich damals für eine Halluzination gehalten hatte. Ein Wachtraum, in dem ich an der Oxford Road stand, als sie noch ein staubiger ländlicher Weg war, und mich mit einem jungen Mann mit umgegürtetem Schwert und funkelnden Augen unterhielt. Er hatte sich mir als Sir Tyburn vorgestellt und hätte das Gespräch gern ausgedehnt, aber ich hatte noch etwas im Land der Lebenden zu erledigen. Als ich damit fertig war, hatte ich die Hilfe des offiziellen Archivars des Folly, Dr. Harold Postmartin, angefordert, um zu sehen, ob die Geschichtsschreibung etwas zu meinem Gesprächspartner hergab. Tatsächlich fanden wir einen Vermerk im Rotuli Parliamentorum, das, wie jeder weiß, komplett auf Latein geschrieben ist. Dort war der Bursche als Sir William von Tyburn gelistet – oder auch Sir William vom Tyburn, je nachdem, wie man es übersetzen wollte.

Ich hätte Lady Ty gern gefragt, ob der junge Sir William eine frühere Inkarnation des Tyburn war, ob sie sich irgendwie an ihn erinnerte oder das Gefühl hatte, dass er in ihr aufgegangen war oder so – oder ob es einen totalen Bruch gegeben hatte, als er Mitte des neunzehnten Jahrhunderts »gestorben« war.

Aber der kluge Mann weiß, wann er besser die Klappe hält, deshalb verbrachten wir wieder eine gefühlt sehr lange Zeit in Schweigen, bis Lady Ty plötzlich den Kopf in Richtung Straße wandte. »Nun, jetzt sind Sie aus dem Schneider. Ihr Herr und Meister ist da.«

Einen Moment später betrat Nightingale die Küche und nickte Lady Ty knapp und formell zu. »Cecelia. Wie fühlen Sie sich?«

»Oh, ich bin höchst gerührt über die persönliche Zuwendung.«

»Wollen Sie nicht mit mir kommen«, sagte Nightingale, »und wir sehen mal, ob wir das nicht regeln können?«

Das sagt man immer, selbst zu Leuten, die mit dem Hammer über ihrer oder ihrem blutüberströmten Angetrauten stehen. Und das Seltsamste ist, dass die meisten Leute, selbst die, die eigentlich wissen müssten, dass, egal was jetzt kommt, es nicht gut für sie ausgehen wird, gefügig mitkommen und sich regeln lassen.

Ich glaubte nicht, dass Lady Ty auf lange Sicht gefügig bleiben würde, aber das ist das Schöne am Dasein als einfacher Constable. Man darf die heiklen Dinge seinen Vorgesetzten aufdrücken.

Ehe er die Küche verließ, fing Nightingale meinen Blick auf und machte eine kleine Handbewegung nach oben – er wollte, dass ich Olivias Zimmer überprüfte, bevor das Durchsuchungsteam kam.

Das Problem mit der Spurensicherung ist: Je besser sie wird, desto schwieriger wird es, so zu arbeiten, dass man sie nicht verfälscht. In den alten Zeiten polterte die Polizei in ihren Quadratlatschen durch die Wohnungen von Verdächtigen und stocherte mit einem Bleistift im dortigen Inventar herum. Heutzutage kann man aus einer Probe von Fliegenschissgröße schon brauchbare DNA erhalten, und Handschuhe sind das Mindeste, was man tragen muss. Ich hatte mir schon länger angewöhnt, immer ein Paar frische Latexhandschuhe in der Tasche zu haben, und seit Kurzem hatte ich sie um ein Paar Schuhüberzüge ergänzt – nur für alle Fälle. Auf polierten Holzböden muss man in denen allerdings vorsichtig sein, also zog ich sie erst an, als ich im zweiten Stock Olivias Zimmer gefunden hatte.

Es war groß, besaß eine teure, unaufdringlich blau-lavendelfarben gemusterte Tapete und noch die Original-Stuckverzierungen an der hohen Decke. Die runderneuerten Schiebefenster gingen zur Straße hinaus. Zusammen mit dem zugehörigen Badezimmer war es etwa zwei Drittel so groß wie die Wohnung meiner Eltern. Der begehbare Kleiderschrank war jedenfalls mindestens so groß wie mein Kinderzimmer und völlig überflüssig, weil der größte Teil von Olivias Klamotten sowieso hübsch gleichmäßig über den Fußboden verteilt war. Ich bückte mich, um mir die Etiketten anzusehen – es waren vor allem mittelteure Markensachen, dazwischen ein paar Designerteile. Ihre Schuhe hingegen standen säuberlich aufgereiht auf einem eigens hierfür angefertigten Regal am Fußende des Bettes. Manche der High Heels waren ziemlich krass, vor allem ein Paar blaue Pumps von Manolo Blahnik, die aussahen wie der programmierte Knöchelbruch.

Ausgeschlossen, dass jemand wie Lady Ty keine Reinigungskraft hatte. Aus der Abwesenheit von Staub in den Lücken des Treppengeländers zu schließen, kam er oder sie mindestens viermal wöchentlich. Allerdings bezweifelte ich, dass die Serviceperson heute schon da gewesen war und das ordentlich gemachte Bett frisch bezogen hatte. Ich sah genauer hin: die Bettdecke war ein bisschen eingedrückt, die Kissen zerknautscht. Meine Vermutung war, dass Olivia sich nach ihrer Rückkehr aufs Bett gelegt und eine sehr kurze Runde geschlafen hatte, ehe Guleed und ich gekommen waren, um ihr den Tag zu versüßen. Bei der Befragung war sie normal gekleidet und frisch geschrubbt gewesen, sie musste also geduscht und sich umgezogen haben.

Tatsächlich lagen auf dem Boden des Badezimmers ihre gestrigen Partyklamotten und ein Badetuch. Ich blieb auf Abstand und machte mir eine Notiz, die ich dem Durchsuchungsteam weitergeben würde. Dann trat ich zurück ins Zimmer und versuchte, ein Gefühl für Olivia zu bekommen.

Dem Bett gegenüber hing ein gerahmtes, sorgfältig platziertes Poster von Joan Armatrading, eine Vergrößerung ihres Albumcovers von 1976. Das kam mir ziemlich retro für Olivia vor. Also, ich zum Beispiel kenne Joan Armatrading nur, weil ihre Alben zu dem sehr wenigen Nicht-Jazz gehören, den mein Dad in seiner Sammlung billigte, neben Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band von den Beatles und einigen wenigen frühen Sachen von Jethro Tull. Wenn mein Dad nicht zu Hause war, hatte ich sie alle bis zum Erbrechen laufen lassen, bis ich alt genug war, um mir meinen eigenen Musikgeschmack zusammenzuklauen.

Zwischen dem Poster und der Schranktür war die Wand über etwa einen Meter mit einer Fotocollage bedeckt – die Fotos waren direkt auf die Wand geklebt. Die meisten waren per Tintenstrahldrucker auf Standard-Druckerpapier ausgedruckt, manche auch aus Hochglanzmagazinen ausgeschnitten – Modezeitschriften vermutlich, ich erkannte Alek Wek und Azaelia Banks sowie eine Auswahl weißer Popstars und Schauspieler. Die ausgedruckten waren Handyfotos, oft Selfies. Olivia auf Partys, in Clubs, in der Schule. Olivia unterwegs in London.

Ich zückte mein eigenes Handy, fotografierte alle Leute ab, die außer Olivia die Handyfotos bevölkerten, und notierte mir grob, wie oft sie zu sehen waren. Die mit Abstand Häufigste war ein weißes Mädchen mit weit auseinanderstehenden blauen Augen und einer Flut lockigem schwarzem Haar, das ihr entweder unordentlich ins Gesicht fiel oder zu variablen Pferde- oder Rattenschwänzen gebunden war. Auf einem Foto war es sogar kunstvoll hochgesteckt; hier stand sie mit Olivia in Abendgarderobe irgendwo vor einem nobel wirkenden Haus. Sie hatten einander die Arme um die Taille gelegt und grinsten verschmitzt in die Kamera. Allerbeste Freundinnen, ganz klar.

Niemand von den anderen Mädchen oder Jungs tauchte auch nur annähernd so oft auf. Und mit Ausnahme je eines Schnappschusses von ihrem Bruder und ihrer Mutter waren alle weiß.

Die Lehrbücher und Ordner auf ihrem Massivholzschreibtisch standen überaus ordentlich nebeneinander aufgereiht. Englisch, Geografie, Französisch. Ich blätterte sie durch, ob es persönliche Kritzeleien gab, aber alles, was ich fand, waren Klebezettel und massenhaft verschiedenfarbig markierten Text. Eines war klar, Olivia hatte nicht vor, durch die Abschlussprüfungen zu fallen. Was ich verstehen konnte – so, wie ihre Mum drauf war.

Die Bücherregale waren interessant. Unten standen die Kinderbücher und ein paar Brettspiele, nach oben hin wurde es immer erwachsener: Roald Dahl, Gregs Tagebuch, Harry Potter, dann Biss zum Morgengrauen, The Girls’ Book of Excellence, Malorie Blackman und erstaunlicherweise Zolas Le ventre de Paris auf Französisch. Weil es etwas hervorstand, zog ich es heraus und sah, dass der Rand voller Bleistiftnotizen war – überwiegend Übersetzungen schwieriger Vokabeln. Mein Französisch ist zwar noch schlechter als mein Latein, aber selbst ich begriff, dass das auch für eine Oberstufenschülerin ziemlich anspruchsvolle Lektüre war.

Ich ging zurück zu der Collage und schaute genauer hin. Aus der Fassade des Hauses zu schließen, vor dem Olivia und ihre ABF in Abendkleidung posierten, konnte das Foto durchaus in einer französischen Stadt aufgenommen worden sein. Ein paar andere hatten definitiv Beaux-Arts-Architektur im Hintergrund – wiederum vielleicht Frankreich. Hätte ich nicht in einer millionenschweren Premium-Immobilie in Mayfair gestanden, hätte ich hier eine mögliche Importroute gesehen. Aber Kids reicher Eltern schmuggeln ihre Drogen nicht selbst. Dafür haben die Reichen ihre Handlanger, die die Risiken übernehmen.

Im Zimmer gab es zwei gut erreichbare Steckdosen. An beide waren die üblichen Verlängerungskabel und Mehrfachstecker angeschlossen. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich alle Stecker zugeordnet hatte: Laptop, Drucker, hochpreisige Playbar, ein Ladegerät für ein iPhone, das vermutlich in ebendiesem Moment dem zuständigen Beamten in Belgravia ausgehändigt wurde, und ein weiteres Ladegerät, vielleicht für ein anderes Handy. Ich notierte mir, zu überprüfen, was für ein Handy Olivia normalerweise benutzte und ob sie dieses oder überhaupt ein Gerät abgegeben hatte. In einer schwarz lackierten flachen Schale auf dem Schreibtisch lagen Büroklammern, ein Block Klebezettel und eine Handvoll USB-Sticks, die ich den IT-Forensikern überließ.

Dann setzte ich mich aufs Bett, holte tief Luft und schloss die Augen.

Ich hatte weder legale noch illegale Betäubungsmittel noch irgendwelches Zubehör gefunden. Natürlich konnte sie es versteckt haben, aber dann würden die Fahnder es finden. Vestigia spürte ich auch keine. Bisher hatte ich bei den verschiedenen Flussgöttern und -göttinnen immer etwas gespürt – selbst wenn sie es absichtlich unterdrückten –, aber hier war abgesehen vom üblichen Hintergrundrauschen nichts.

Was bekam das Kind eines Flusses und eines Sterblichen vererbt, und von wem? Fleet war mit einem Fae verheiratet, aber laut Beverley waren ihre Kinder alle adoptiert. Oxley hatte Isis, die sich unverkennbar irgendwo mit Unsterblichkeit angesteckt hatte, und Effra hatte Oberon, der von Nightingale als Alter Soldat bezeichnet wurde – man beachte die Großschreibung.

Wenn Beverley und ich Kinder hätten – nicht dass das Thema im Raum stand! –, was wären sie wohl, außer unglaublich gutaussehend natürlich? Bäche, Rinnsale, Abflussrohre oder gar nichts?

Was mich daran erinnerte, dass ich Beverley anrufen musste.

»Hi, Babe«, sagte sie. Im Hintergrund klatschte Wasser gegen eine senkrechte Oberfläche, vielleicht eine Bootswand oder, wahrscheinlicher, ein befestigtes Flussufer. Ich fragte sie, wo sie war.

»Auf Eel Pie Island. Muss einen Streit schlichten. Es gibt echt unverschämte Leute, weißt du. Die denken, ein Haus auf einer Insel wäre eine Investition wie jede andere.«

»Ist es das nicht?« Diese Ecke von Richmond/Twickenham war zum Hipsterviertel geworden, seit das Großkapital angefangen hatte, die Fernsehproduzenten und Verleger aus Hampstead und Primrose Hill zu verdrängen.

»Nö. Wenn man auf einer Insel im Fluss leben will – und dann auch noch in diesem Fluss! –, muss man schon ein bisschen was dafür tun. Bist du noch bei mir zu Hause?«

»Nein, im Einsatz.« Offenbar hatte sie noch nichts von der Sache mit ihrer Nichte gehört.

»Schade. Ich hatte gehofft, du würdest mir das Bett warmhalten.«

»Tut mir leid«, sagte ich. »Hör mal, ich kann dir momentan nichts Genaueres sagen, aber du solltest vielleicht mal deine Mum anrufen.«

»Ist es ein normaler Einsatz?«, fragte sie. »Oder ein magischer?«

»Weiß ich noch nicht, und ich dürfte es dir sowieso nicht sagen.«

»Vielleicht siehst du sie heute ja selber noch«, sagte Beverley. »Sie meinte, sie geht vielleicht zum Konzert deines Dad.«

Das ich völlig vergessen hatte.

»Ruf sie an«, sagte ich. »Es ist wichtig.«

Sie versprach, das zu erledigen, sobald sie sich um die widerspenstigen Neu-Insulaner gekümmert hatte.

Und was wären unsere Kinder nun?, fragte ich mich, nachdem wir aufgelegt hatten. Gute Schwimmer?

Dieses Zimmer würde mir keine weiteren Infos liefern. Zeit, in die Firma zu gehen.

Nach der Sache mit den Jazzern, der U-Bahn, den Russen und nicht zu vergessen dem Schimmelpilz (so gern wir den vergessen würden) hatte sich das Revier Belgravia ins Unvermeidliche gefügt und mir im Büro des Außenteams einen eigenen Schreibtisch zur Verfügung gestellt. Wobei, »eigen« ist relativ, da ich ihn mir mit Guleed und einem DC namens David Carey teilte. Keiner von beiden war besonders erfreut über das Arrangement, nicht zuletzt deshalb, weil der Tisch nur für zwei Personen gedacht war.

»Oh. So ein Fall ist das«, sagte Carey, als ich mich neben ihn setzte. »Kann ich noch Urlaub einreichen?«

Ich äußerte die Befürchtung, dass es dafür zu spät sein könnte, sagte aber, wenn er Glück hatte, würde Guleed die Hauptarbeit erledigen.

»Solange es nicht wieder mit komischen Autos zu tun hat«, brummte er.

Mein Fall hatte inzwischen einen Namen bekommen, Operation Ringelblume. Nach einem kurzen Anruf beim Fallmanager bekam ich Zugang zu HOLMES, der allumfassenden Polizei-Datenbank. Ich gab die Ergebnisse meiner Voruntersuchung von Olivias Zimmer ein und lud meine Fotos von der Wandcollage hoch. Dann suchte ich, ob schon jemand eine vollständige Liste der Jugendlichen auf der Party eingestellt hatte. Ich wollte sehen, ob es Übereinstimmungen mit Olivias Collage gab. Irgendwann wies Carey mich darauf hin, dass eine Namensliste, samt Fotos, am Whiteboard hing. Eines der Mädchen auf Olivias Collage war Albertina Pryce, aber sonst gab es keine Treffer. Ich fragte Carey, ob das schon die endgültige Liste sei, aber er sagte, sie hätten noch nicht alle Aussagen zusammen.

Ein paar Türen weiter, in einem der Vernehmungsräume, hatte Olivia, inzwischen assistiert von einem adäquat teuer gekleideten Anwalt mit gebührend kampflustigem Liverpooler Akzent, vernünftigerweise beschlossen, ab jetzt keinen Ton mehr zu sagen. Guleed war sauer, nicht nur, weil die erste Durchsuchung bei Familie Tyburn nichts Nützliches zutage gefördert hatte, sondern auch, weil es zwar Fingerabdrücke von sechs verschiedenen Personen auf den Pillenpackungen gab, aber keiner davon Olivia gehörte. Überhaupt war keiner der Fingerabdrücke in der Wohnung in Hyde Park Nummer Eins ihr zuzuordnen. Guleed wollte von mir wissen, ob Tyburn vielleicht Fingerabdrücke wegzaubern konnte. Ich sagte, nicht ohne gleich alle anderen auch zu vernichten. Sie wollte, dass ich mich bei Nightingale vergewisserte, aber ich erwiderte, dass ich mir sicher war, weil ich mal alle modernen Spurensicherungstechniken aufgelistet und dann bei jeder einzelnen getestet hatte, ob Nightingale ein Mittel dagegen hatte.

»Hatte er bei irgendeiner Erfolg?«, fragte sie.

»Bisher nicht. Man kann natürlich alle Oberflächen eines Tatorts abflämmen, aber das würde man hinterher sehen.«

»Kann ich mir vorstellen«, sagte Guleed, die einmal mitangesehen hatte, wie ich aus Versehen eine Ente gegrillt hatte.

Da Olivia erst siebzehn war, durfte bei der Vernehmung außer dem Anwalt noch ein weiterer Erwachsener zugegen sein. Natürlich wählte sie ihre Mutter, was bedeutete, dass aus Sicherheitsgründen auch Nightingale dabei sein musste. Aufgrund der besonderen Umstände hatte auch DI Stephanopoulos beschlossen, sich dazuzusetzen – keiner wusste oder wagte zu fragen, ob aus reiner Neugier oder weil es ihr darum ging, dass die Mordkommission die Kontrolle behielt. Stephanopoulos war eine gedrungene weiße Frau mit braunem Bürstenhaarschnitt, der nicht mal in den Achtzigern als modern angesehen worden wäre, und einem Gesicht, das selbst in entspanntem Zustand finster wirkte. Gerüchteweise hatte sie irgendwo in einem Vorort ein großes Haus, eine Frau, einen Garten voller Hühner und Tulpen und Regenbögen und eine Terry-Pratchett-Sammlung. Wenn das stimmte, so war bisher noch nie ein Beweis für irgendwas davon bis diesseits der Nordtangente vorgedrungen, schon gar nicht bis zum Revier Belgravia.

Normalerweise werden Vernehmungen nie von höheren Beamten durchgeführt. Bei Olivia waren es nun sogar zwei – ich fragte mich, ob ihr das das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. In den drei Stunden der Vernehmung gab sie nicht eine verwertbare Aussage von sich. Genau das ist der Grund, warum höhere Beamte normalerweise Besseres zu tun haben. Es war auch der Grund, warum Nightingale noch im Vernehmungsraum saß, als Dr. Walid anrief und meinte, es gebe da etwas Interessantes, das er uns im Seziersaal zeigen wolle.

Als ich Guleed Bescheid sagte, dass ich wegmusste, wollte sie mit.

Ich fragte sie, ob sie sich sicher sei. »Es geht um Falcon-Zeug.«

»Wenn ich mich schon ständig damit herumschlagen muss, kann ich genauso gut versuchen, was darüber zu lernen.«

»Gutes Argument.«

In längst vergangenen Zeiten, zum Beispiel im letzten Jahr, hätte Nightingale erwartet, dass ich versuchte, sie davon abzubringen. Aber unsere methodischen Richtlinien hatten sich geändert. In der ersten Jahreshälfte hatten wir etwas einberufen, was man »ressortübergreifende strategische Planungssitzung« hätte nennen können, wenn es nicht einfach so gewesen wäre, dass Nightingale, Dr. Walid, Dr. Postmartin und ich im Atrium bei einer Tasse Tee zusammensaßen und uns den Kopf darüber zerbrachen, wie in aller Welt wir mit der drastischen Zunahme magischer Zwischenfälle in der letzten Zeit fertigwerden sollten. Hauptgrund für das Treffen war gewesen, dass Dr. Walid sich gern einen Assistenten zulegen wollte, jemanden, der wirklich Ahnung von Pathologie hatte. »Und der mehr über Gehirne weiß als über den Magen-Darm-Trakt«, erklärte unser weltberühmter Gastroenterologe.

Er hatte schon eine vielversprechende Ärztin am University College Hospital im Auge. Das Problem war, dass er ein Budget brauchte, um ihr ein Gehalt zahlen zu können, denn nach mindestens sechs Jahren Studium möchten junge Ärzte seltsamerweise gerne Geld verdienen.

»Der Golfclub ist ja auch nicht billig«, sagte ich.

»Golfclub? Es geht wohl eher um den Dispokredit«, erwiderte Dr. Walid.

Das Ergebnis war Dr. Jennifer Vaughan, eine schrecklich gescheite weiße Frau aus Newport, die sich mit dem hehren Ziel für Medizin eingeschrieben hatte, Menschen zu helfen, bis sie irgendwann festgestellt hatte, dass sie die inneren Zusammenhänge spannender fand als die Menschen, und zunehmend in Richtung Leichenschauhaus und Pathologenkarriere abdriftete. Ich wusste viel mehr über ihr Leben, als ihr vermutlich lieb gewesen wäre, einschließlich der Beinahe-Verwarnung wegen Störung der öffentlichen Ordnung im Gokart-Center in Newport – ich war es nämlich gewesen, der ihren Lebenslauf überprüfen musste. Wir legten für eine solche Überprüfung die Sicherheitsstandards für behördliche Mitarbeiter zugrunde, sowie einige zusätzliche Kriterien im Hinblick auf gewisse andere Dinge, die von Polizisten wie Seawoll gern als »abstruser Scheiß« bezeichnet werden.

Nicht dass ich sie direkt fragte, ob sie oder ein Mitglied ihrer Familie je eine Fee gewesen sei, aber ich kam haarscharf in die Nähe. Dabei war es nicht gerade hilfreich, dass sie diesen walisischen Akzent hatte, mit dem sie selbst dann sarkastisch klang, wenn sie es nicht war.

»Ist es für die Met wirklich von Belang, ob ich gern schwimme?«, fragte sie während eines der drei Gespräche, die ich mit ihr führte. Ich sagte, sie wäre vermutlich überrascht.