23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Studien zu Geschichte und Politik

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Am 4. Jänner 1945 starb Johann Schmidt, 44, unter dem Fallbeil im Hinrichtungsraum des Landesgerichts Graz – nach mehr als zweijähriger, qualvoller Haft in Gefängnissen und dem Konzentrationslager Dachau, von den Richtern des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs des "Hochverrats" und der "Feindbegünstigung" für schuldig befunden. Schmidt war gelernter Maurer, lebte mit Frau und Sohn in Schwoich bei Kufstein und war, wie viele Arbeiter seiner Generation, Autodidakt. Er hatte sich umfangreiches historisches und geografisches Wissen angeeignet, war belesen und: Er war Kommunist. Aus seiner politischen Überzeugung machte er keinen Hehl. Immer wieder sprach er an seinem Arbeitsplatz über die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft in der Sowjetunion, für die es auch in Österreich zu kämpfen gelte. Denunziert von der Ehefrau eines Arbeitskollegen, wurde Schmidt im Sommer 1942 verhaftet. Aktivitäten in der Kufsteiner Widerstandsgruppe um Adele Stürzl waren nicht nachzuweisen, aber Briefe an seine Familie, beschlagnahmt bei einer Hausdurchsuchung, und die Aussagen von Arbeitskollegen belasteten ihn schwer. Sein "Kriegstagebuch", Aufzeichnungen aus den Jahren 1939 bis 1942, blieb unentdeckt. Es dokumentiert seinen unerschütterlichen Glauben an den Sieg der Sowjetunion, aber auch seine scharfsichtige Analyse der nationalsozialistischen Propaganda. Dieses Tagebuch ist ein einzigartiges Dokument, entstanden in dem Wissen um das Risiko der Entdeckung und überliefert durch glücklichen Zufall.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 201

Ähnliche

Gisela Hormayr

Der Kommunist Johann Schmidt (1901–1945) und sein Kriegstagebuch

STUDIEN ZU GESCHICHTE UND POLITIK

Band 32

herausgegeben von Horst Schreiber

Michael-Gaismair-Gesellschaft

www.gaismair-gesellschaft.at

Gisela Hormayr

Der Kommunist Johann Schmidt (1901–1945) und sein Kriegstagebuch

„Warum erkennen die Menschen nicht,wie wertvoll der Friede ist?“

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers

Vorbemerkung

Ein Kommunist im Dorf

Polizeihaft, Gefängnis, Konzentrationslager

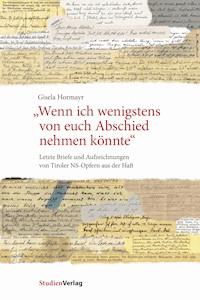

„Wenn ich heim komme …“ – Briefe aus der Haft

Vor dem Volksgerichtshof

Das Kriegstagebuch

Massenmedium Rundfunk

„Rundfunkverbrecher“ Schmidt

Ein politisches Bekenntnis

Aus Johann Schmidts Kriegstagebuch

Nach 1945: Erinnerung und Sühne

Anna und Hans

„Ich habe nie etwas gegen Johann Schmidt gehabt“ – die Denunziantin Maria Höck

Erinnerungszeichen

Dokumentenanhang: Chronik einer Verfolgung

Anmerkungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsnachweis

Personenverzeichnis

Vorwort

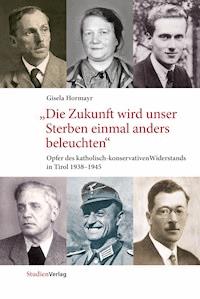

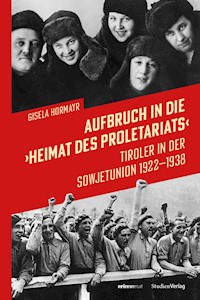

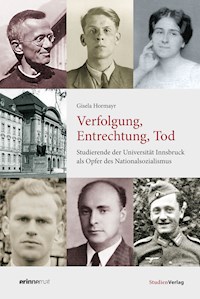

Vor nicht einmal zwei Jahren hat Gisela Hormayr den Band „Aufbruch in die ‚Heimat des Proletariats‘. Tiroler in der Sowjetunion 1922–1938“ in der Reihe der Michael-Gaismair-Gesellschaft vorgelegt. Nun setzt sie mit einer Biografie über den Kommunisten Johann Schmidt fort. Wieder besticht ihre Publikation mit gewohnt penibler Recherche, die sie mit ihren zahlreichen anderen Veröffentlichungen zu einer Chronistin des Lebens allzu wenig bekannter Menschen macht, die Entbehrungen gewohnt sind, zu ihren politischen Einstellungen stehen und einen hohen Preis für ihren Idealismus bezahlen. Vier Monate vor Kriegsende verurteilte der nationalsozialistische Volksgerichtshof Johann Schmidt als „kommunistischen Hetzer und Volksschädling“ zum Tod.

Gisela Hormayr veranschaulicht, was es hieß, ein politischer Außenseiter im Dorf zu sein. Nicht nur der Aktivist, die ganze Familie musste mit der Verachtung der ländlichen Bevölkerung von Schwoich bei Kufstein zurechtkommen. Hormayrs Auswertung von Dokumenten, Briefen und des Kriegstagebuchs von Johann Schmidt lässt das Bild eines Mannes entstehen, den Gefängnis und Konzentrationslager nicht brechen konnten. Romantisch verklären lassen sich freilich Haftaufenthalt, KZ und Zwangsarbeit nicht. Als ihn seine Frau Anna und sein Sohn Hans wenige Wochen vor der Hinrichtung im landesgerichtlichen Untersuchungsgefängnis in Graz besuchten, war Schmidt, die Zähne eingeschlagen, Hände und Füße in Ketten, bis zum Skelett abgemagert. Dieses Erlebnis traumatisierte die Familie, speziell den Sohn, ein Leben lang.

„Ich sterbe nicht als Verbrecher, sondern für meinen Glauben an eine bessere Zukunft. […] Gerade, wie mein Weg im Leben war, so soll er im Tode sein“, schrieb Johann Schmidt in seinem Abschiedsbrief. Wer heute diese Zeilen liest, bewundert dessen Haltung und Mut. Doch die Perspektive des Jahres 2024 kann trügerisch sein. Schmidts Lage Anfang 1945 war deprimierend, nicht nur wegen seiner bevorstehenden Exekution durch das Fallbeil. Zu diesem Zeitpunkt schien sein politisches Wirken vergeblich, die Hoffnung auf den Sieg des Sozialismus Selbstbetrug. Er war isoliert, stand allein da, hinter sich nur seine Familie, die er völlig unversorgt wusste, ein Umstand, der besonders schmerzte, hatte Schmidt sich doch stets mehr um Frau und Kind besorgt gezeigt als um sich selbst. Seine Kameraden und Mitstreiterinnen saßen im Gefängnis, waren tot, in der inneren Emigration oder zu den Nazis übergelaufen, nicht wenige hatten sich bereits früh von ihm und seinen Ideen abgewandt.

Gisela Hormayrs Kontextualisierung des Kriegstagebuchs von Johann Schmidt aus den Jahren 1932 bis 1942 ist beeindruckend. Sie zeichnet das Porträt eines klassenbewussten Arbeiters, der trotz der Fesseln seiner Herkunft nach Wissen strebte und kraft eigener Überlegungen und Anstrengungen Klarsicht gewann, um mitzuwirken an der Überwindung von Faschismus und Krieg, Not und Ausbeutung. Davon können sich die Leserinnen und Leser anhand der Dokumente und Auszüge aus Schmidts Tagebuch, die Gisela Hormayr vorlegt, nun selbst überzeugen.

Innsbruck, Februar 2024Horst Schreiber, ERINNERN:AT,Reihenherausgeber

Vorbemerkung

Die Lebensgeschichte des Arbeiters Johann Schmidt, am 7. August 1942 im Alter von 41 Jahren in seinem Heimatort Schwoich bei Kufstein verhaftet, hingerichtet in Graz am 4. Jänner 1945, scheint auf den ersten Blick nicht mehr zu sein als die Geschichte eines der zahllosen Opfer des NS-Regimes. Seine Kindheit in einem Waisenhaus in Linz, Hungerjahre als Hilfsknecht bei Bauern in Oberösterreich und später Tirol, die erste feste Anstellung als Maurerlehrling bei einem Kufsteiner Bauunternehmer – Schmidt hat darüber nur selten gesprochen. Der Mittelpunkt seines Lebens sind Ehefrau Anna und der 1929 geborene Sohn Hans. Die Sorge um sie ist überliefert in langen Briefen, die er 1942 von seinem Einsatzort bei der Organisation Todt (OT) in Valga (Walk) in Estland und während der Zeit seiner Haft in Innsbruck, Dachau, Friedrichshafen, Wien und Graz schreibt. Im Dorf findet er kaum Freunde: Er hat eine sechsklassige Volksschule besucht, sich im Selbststudium fortgebildet, er ist belesen, politisch interessiert und: Er ist Kommunist, macht keinen Versuch, im bäuerlichen Umfeld seine Überzeugung zu verbergen. Für kurze Zeit gehört er der Kufsteiner Ortsgruppe der Kommunistischen Partei (KP) unter Adele Stürzl an, zieht sich aber nach dem Verbot der Partei zurück. Im September 1939 beginnt er sein „Kriegstagebuch“, in dem er nun Monat für Monat die Ereignisse auf den Kriegsschauplätzen in Europa, Asien und Nordafrika festhält und kommentiert. Es ist kein Tagebuch im herkömmlichen Sinn: Wir erfahren aus ihm, von seltenen Ausnahmen abgesehen, nichts über Schmidts Alltag, seine Gefühle und Empfindungen, nichts darüber, wie er und seine Familie unter Kriegsbedingungen ihr Leben weiterführen. Die Aufzeichnungen bleiben bei der Hausdurchsuchung durch die Gestapo Innsbruck im Juni 1942 unentdeckt und sind ein in ihrer Art einzigartiges Dokument, entstanden unter außergewöhnlichen Bedingungen und im Bewusstsein des Risikos einer Entdeckung. Ein besseres Leben nach dem Krieg, auf das er Anna immer wieder vertröstet, erwartet er mit unerschütterlicher Überzeugung vom Sieg der Sowjetunion, der nicht nur das Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten, sondern auch des verhassten kapitalistischen Systems bringen werde.

Der umfangreiche Strafakt der Oberreichsanwaltschaft Berlin, der auch die beschlagnahmten Briefe enthält, das von Anna nach seiner Verhaftung erfolgreich gehütete Tagebuch und seine Briefe aus der Haft sind die wichtigsten Quellen für die vorliegende Biografie. Dreißig Jahre nach dem Tod von Johann Schmidt war Anna bereit, mit dem Chronisten Fritz Kirchmair über ihre Erinnerungen zu sprechen und ihm Kopien von Dokumenten und Briefen zu überlassen.1 Sie finden sich zusammen mit einer Wiedergabe des Gesprächs in seiner „Chronik des Bezirks Kufstein 1933–1945“, in der Kirchmair auch den Schicksalen anderer NS-Gegner aus der Region nachgegangen ist. Anna erzählt von der letzten Begegnung in Graz, von den Schikanen der Dorfbewohner – sie spricht nicht von der Angst und Verzweiflung, die sie mehr als zwei Jahre vor dem Eintreffen der Todesnachricht durchzustehen gehabt hat, in der ständigen Ungewissheit über das Schicksal des Ehemanns.

Neben MitarbeiterInnen von Archiven in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die bereitwillig Auskünfte erteilten und Akten zur Verfügung stellten, gilt besonderer Dank den jederzeit freundlichen und hilfsbereiten Angestellten des Tiroler Landesarchivs. DDr. Faistenberger hat Briefe transkribiert und für mich schwer leserliche Textstellen entziffert. Erst gegen Ende der Recherchen kam es zur Begegnung mit Erich Maier, einem Neffen Annas. Er hat bis zu ihrem Tod 2008 viel Zeit mit ihr verbracht und sich in dessen letzten Lebensjahren um seinen Cousin Hans gekümmert. Den Gesprächen mit ihm verdanke ich viele Einzelheiten und Klarstellungen zum Leben Johann Schmidts und seiner Familie.

Editorische Notiz

Zitate aus zeitgenössischen Dokumenten werden unverändert wiedergegeben. Offensichtliche Schreibfehler in Johanns und Annas Briefen wurden korrigiert, Interpunktion und Orthografie jedoch nicht verändert. Vereinzelte Eingriffe zum Zweck besserer Lesbarkeit sind ausdrücklich gekennzeichnet. Das Tagebuch wurde von Kirchmair wortgetreu maschinschriftlich übertragen, es findet sich ergänzt durch Fotokopien längerer Abschnitte des Originals in Band IX der erwähnten Chronik. Wie der Abgleich einer in beiden Versionen vorhandenen Eintragung zeigt, hat Kirchmair geringfügige Korrekturen vorgenommen, wo es ihm unumgänglich erschien. Kirchmairs Chronik ist, seinem ausdrücklichen Wunsch entsprechend, bis heute unveröffentlicht. Jeweils ein Exemplar wird im Stadtarchiv Kufstein und im lokalen Heimatmuseum aufbewahrt, eine Mikroverfilmung ist im Tiroler Landesarchiv einsehbar.

Ein Kommunist im Dorf

Es ist ein Erfolg nach langen Ermittlungen: Am 4. Februar 1942 setzt mit ersten Verhaftungen die Zerschlagung einer weitverzweigten Widerstandsorganisation in Berlin ein. Ihr Kopf war der Metalldreher Robert Uhrig, erfahrener und charismatischer KPD-Funktionär, der nach Verbüßung einer zweijährigen Zuchthausstrafe den Aufbau von kommunistischen Betriebszellen fortgesetzt hat. Im Frühjahr 1941, vermittelt durch den seit 1926 in Berlin lebenden Wiener Ingenieur Leopold Tomschik und dessen Tiroler Freundeskreis unter ehemaligen Mitgliedern der Naturfreunde, beginnt der Aufbau von Kontakten im Tiroler Unterland – fast von Beginn an beobachtet von Spitzeln der Gestapo Innsbruck. Sie schlägt zeitgleich mit der Gestapo Berlin zu, zunächst in Kitzbühel und Innsbruck, im Juni 1942 in Kufstein. Für Johann Schmidt, der Mitgliedschaft in der Gruppe verdächtigt, liegt ebenfalls ein Haftbefehl vor, der vorläufig nicht vollstreckt werden kann: Er befindet sich seit März 1942 als „Frontarbeiter“ im Einsatz in Estland und erfährt nichts von der drohenden Gefahr.

Abb. 1: Familie Kaltenhauser, Schwoich (1920er Jahre)

Schmidt lebt in Schwoich bei Kufstein, einer bäuerlichen Gemeinde mit annähernd tausend Einwohnern und Heimatort von Ehefrau Anna, Tochter des Franz Kaltenhauser, Bauer zu Unter-Gaisbach im Ortsteil Egerbach. Die Familie ist im Dorf wenig angesehen, zugezogen aus Ampass bei Innsbruck, wo Franz bis 1913 als Inhaber des Gasthofs „Zur Römerstraße“ aufscheint. Der Besitz geht verloren, das Leben in Schwoich bedeutet sozialen Abstieg und Armut. Anna, geboren 1907, wächst in Ampass und dann am neuen Wohnort der Familie gemeinsam mit zwei Brüdern und fünf Schwestern auf, arbeitet nach dem Ende ihrer Schulzeit als Köchin und verbringt mehrere Sommer als Saisonkraft in der Schweiz.

Wo sie und Schmidt einander begegnet sind, wird nirgends erwähnt; denkbar, dass er als Kostgänger in das Haus der Familie gekommen ist.2 Zur Geschichte von Schmidts Kindheit und Jugend stehen als wichtigste Quelle die Niederschriften der zwischen August und Oktober 1942 durch Kriminalsekretär Johann Jünnemann durchgeführten Verhöre zur Verfügung – Dokumente, die mit Rücksicht auf die Umstände ihrer Entstehung zu lesen sind. Sie zeichnen das Bild eines bis zu seiner Bekanntschaft mit Anna unsteten und glücklosen Lebens: „Ich habe nicht nur eine elternlose und freudlose Kindheit hinter mir, sondern auch eine ebensolche Jugendzeit mitgemacht. Ich habe in der ganzen Welt keinen Menschen, weder Verwandte noch sonst welche Angehörige, an die ich mich in meiner grössten Not wenden hätte können. Mein bisheriges Leben, d. h. bis zu dem Zeitpunkt meiner Verehelichung, war in jeder Hinsicht zerfahren und haltlos.“3

Schmidt wird am 26. Februar 1901 in Wien geboren, der Vater Florian Schmidt ist gelernter Sattlergehilfe, arbeitet aber als Anstreicher im Betrieb seines Bruders Albert im 15. Wiener Gemeindebezirk.4 Er stirbt mit nur 32 Jahren im März 1903 an Lungentuberkulose, am 2. Februar hat er seine Lebensgefährtin Aloisia Binder geheiratet und den gemeinsamen Sohn als eheliches Kind anerkannt. Aloisia ist gelernte Schneiderin, wie Florian Schmidt heimatzuständig nach Niederösterreich. Nur vier Jahre später stirbt auch sie.5 Mutter und Sohn sind kurz zuvor in eine neue Wohnung übersiedelt. Aloisias Lebensumstände nach dem Tod des Ehemanns sind unbekannt, ungeklärt bleibt auch, warum der sechsjährige Johann in ein Waisenhaus nach Linz gebracht wird. Er besucht dort die sechsklassige Volksschule und erinnert sich an die landesweit übliche streng-religiöse Erziehung.6 Mit zwölf Jahren wird er einem Bauern in Wallern im Kreis Wels zur Pflege übergeben. Bei ihm und ab 1916 bei zwei anderen Bauern der Region ist er bis zum Kriegsende als Hilfsknecht tätig. Die prägende Erfahrung dieser Jahre ist der Hunger – eine Erfahrung, die er seinem Sohn ersparen will und die in seinen Briefen wiederholt zur Sprache kommt: „Du hast noch nie Hunger gespürt, Du weißt noch nicht wie Hunger weh tut.“7

Abb. 2: Aufenthaltsbewilligung für Zürich, 1929

Mit einer Einreisebewilligung für Tirol kommt Johann 1919 auf Arbeitssuche nach Kufstein und ist zunächst im Handelsbetrieb der Familie Reisch tätig.8 Erst 1926, nach wechselnden Beschäftigungen als Hilfsarbeiter und Knecht, gelingt es ihm, eine feste Anstellung als Maurerlehrling bei der Kufsteiner Baufirma Zanier zu finden. Im April 1929 nimmt Schmidt über Vermittlung des Arbeitsamts eine Stelle in einem Züricher Bauunternehmen an, befristet durch eine nur für sechs Monate erteilte Aufenthaltsgenehmigung.

Im März ist sein Sohn zur Welt gekommen und die Arbeit in der Schweiz bietet eine willkommene Verdienstmöglichkeit. Er kehrt nach Schwoich zurück, in eine Region, deren Industrieorte Wörgl, Kirchbichl und Häring von der Wirtschaftskrise hart getroffen werden: ein „Notstandsgebiet“, schreiben die Zeitungen, mit im Landesvergleich besonders hoher Arbeitslosigkeit als Folge von Betriebsschließungen.9 In Schwoich stellt die Perlmooser AG 1931 die Zementproduktion ein, mit Ende des Jahres 1932 werden 51 Arbeitslose im Ort registriert. Die Baubranche leidet besonders: Öffentliche und private Investitionen bleiben aus, Bund, Länder und Gemeinden verfolgen eine restriktive Budgetpolitik. Schmidt, wie so viele, ist auf Arbeitslosen- und Notstandsunterstützung angewiesen. Im Herbst 1933 untersucht die Arbeiterkammer Innsbruck die Lebensverhältnisse von Arbeitslosen: Sie benötigen durchschnittlich 76 % des ihnen wöchentlich zur Verfügung stehenden Geldes für Lebensmittel. Fleisch, Butter und Bohnenkaffee sind für die meisten völlig unerschwinglich, Miete und Heizung kaum leistbar.10 Im Dorf sind die Lebenshaltungskosten niedriger als in Innsbruck und den Bezirksstädten, vielleicht erhält Anna Unterstützung von ihren Geschwistern und Johann Schmidt kann Gelegenheitsarbeiten bei Bauern im Dorf verrichten.11 Immerhin gelingt es, mit Ersparnissen aus den vorangegangenen Jahren seiner Berufstätigkeit einen bescheidenen Hausstand zu gründen. Mit Anna und Hans beginnt nach der Heirat im Februar 1930 ein trotz der Armut glückliches Leben, von dem seine Briefe aus Estland und später aus der Haft zeugen.

Das Kriegstagebuch verrät umfassende historisch-politische und geografische Kenntnisse, die er sich im Laufe der Jahre angeeignet hat. Wann diese Lektüre (und seine Lebenserfahrung?) ihn zum überzeugten und unbeirrbaren Kommunisten gemacht haben, muss offenbleiben. Anna Schmidt wollte sich in dem 1976 geführten Gespräch mit Fritz Kirchmair erinnern, dass er in der Zeit seines Aufenthalts in der Schweiz mit marxistischem Gedankengut in Berührung gekommen sei. Schmidt selbst gibt im ersten Verhör nach seiner Verhaftung im August 1942 an, dass er bis 1932 völlig uninteressiert an Politik gewesen sei, die schwere Arbeit dafür auch keine Zeit gelassen habe. Im Umfeld des Arbeitsamts jedoch, im Kontakt mit anderen Arbeitssuchenden, habe er kommunistische Schriften kennengelernt. Immer wieder habe er auch Aufrufe zur Teilnahme an Versammlungen und Demonstrationen erhalten, sodass er schließlich im Sommer 1932 der Partei beigetreten sei.

Abb. 3: Johann Schmidt (um 1930)

Über die Geschichte der Kufsteiner Kommunisten in den Nachkriegsjahren ist wenig bekannt. Die Ausrufung der Räterepublik im benachbarten Bayern im Frühjahr 1919 hatte die lokalen Behörden jedenfalls in Alarmbereitschaft versetzt: Ein Übergreifen des „Spartakismus“ auf die Grenzstadt sei nicht ausgeschlossen, eine von bolschewistischen Kreisen angezettelte Revolte angesichts der angespannten Lage zu befürchten, die Einrichtung einer Bürgerwehr notwendig.12 Im Sommer 1922 wollte die Rote Fahne von Anzeichen für erfolgreiche Agitation im Unterinntal erfahren haben und meldete die Gründung einer Ortsgruppe in Kufstein, die aber weder bei den Gemeindewahlen des selben Jahres noch bei den Gemeindewahlen 1928 in Erscheinung trat.13 Größeren Zulauf erfuhr sie erst in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, nicht zuletzt im Zusammenhang mit den sich verschärfenden Fraktionskämpfen in den Reihen der Kufsteiner Sozialdemokraten. Sie führten im September 1932 zum endgültigen Bruch des linken Flügels der Partei unter der langjährigen und streitbaren Funktionärin Adele Stürzl mit der Stadtparteileitung. Die Fabrikarbeiterin Stürzl, aus Wien gebürtig, hatte sich nach ihrer Übersiedlung nach Kufstein in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) engagiert, das Frauenreferat geführt und den Fürsorgeverein Hilfsbereitschaft gegründet. Am 29. September 1932 erklärte sie ihren Parteiaustritt und schloss sich der im Sommer des Jahres wiedergegründeten Ortsgruppe der KP an. Ihr Auftreten bei Arbeitslosenversammlungen und die offene Konfrontation mit den Sozialdemokraten sorgten für Zulauf: Im November des Jahres soll die Ortsgruppe bereits 100 Mitglieder gezählt haben.14

Unter der Führung Stürzls setzte sie auch nach dem Verbot der Partei im Mai 1933 ihre Tätigkeit fort, Stürzl wurde mehrmals festgenommen und verbüßte 1934 eine sechsmonatige Haftstrafe.15 Schmidt wird nach seinem Parteieintritt Zellenkassier in Schwoich, eine Funktion, die er in der Illegalität nicht weiter ausübt. Dass seine politische Überzeugung unverändert geblieben ist, gibt er auf nachdrückliche Befragung offen zu.16 Sie isoliert ihn nach dem „Anschluss“ in der Dorfgemeinschaft, auch die Familie ist betroffen. Es kommt zu öffentlichen Beschimpfungen durch einheimische Nationalsozialisten, besonders belastend für Sohn Hans, der sich gegen die Schikanen des Volksschulleiters Sebastian Rom nicht zur Wehr setzen kann: „Man hat nicht nur meine Person allein in den Kot gezerrt und mich andauernd als Kommunist in der Gemeinde verrufen, sondern man liess dies auch meine Frau und – was ich besonders hervorheben möchte – auch meinem Kind anmerken. Überall, wo ich oder meine Familienangehörigen hingekommen sind, zeigte man mit dem Finger auf uns und nannte uns nur mehr die Kommunisten.“17 Pfarrer Matthias Gumpold hält den Kontakt zur Familie aufrecht und scheint in diesen Jahren zum beinahe einzigen Gesprächspartner Johann Schmidts geworden zu sein.18 Dieser Erinnerung Anna Schmidts widersprechen die häufigen Erwähnungen von „Kameraden“ in Schmidts Briefen und von Dorfbewohnern, mit denen er korrespondiert und nach deren Schicksal er sich immer wieder erkundigt.19 Die Kameraden lebten wohl nicht nur in Schwoich: Im wenige Kilometer entfernten, traditionell sozialdemokratisch dominierten Nachbardorf Häring bestand seit 1924 eine bis zum Verbot aktive KP-Zelle, deren Mitglieder mehrheitlich Bergarbeiter waren.20 Ein Versuch Robert Uhrigs, anlässlich seines Aufenthalts in Tirol im Juni 1941 auch in Häring Interessenten für den Aufbau einer kommunistischen Widerstandsgruppe zu werben, scheiterte.

Abb. 4: Die Rote Fahne, 8.3.1933, 6

Zum vereinbarten Treffpunkt auf einer Waldlichtung erschien nur Johann Nagiller, ehemaliger Sozialdemokrat, nach 1934 in der Roten Hilfe tätig und mit Schmidt gut bekannt. Zu weiteren Kontakten war Nagiller, mittlerweile Parteianwärter der NSDAP, nicht bereit. Dass er das Treffen mit Uhrig der Polizei nicht angezeigt hatte, führte 1944 zu seiner Anklage wegen Vorbereitung zum Hochverrat.21

Die unmittelbar nach dem „Anschluss“ einsetzende rege Bautätigkeit verschafft auch Schmidt Arbeit. Als Maurergehilfe in der Kufsteiner Baufirma der Gebrüder Ring ist er bei den Siedlungsbauten der Neuen Heimat für die Umsiedler aus Südtirol sowie den umfangreichen Erweiterungsbauten der 1936/37 errichteten Jäger-Kaserne für die Erfordernisse der Deutschen Wehrmacht beschäftigt.

Abb. 5: Robert Uhrig

Eigenen Angaben zufolge wird er 1940 gemustert. Erst Anfang März 1942 trifft ein Verpflichtungsbescheid für die Organisation Todt (OT) ein, am 10. März meldet sich Schmidt wie angewiesen bei der Arbeitsamtsstelle Kufstein zur Abreise nach München.22 Was eine Dienstverpflichtung zum „Eisenbahneinsatz Riga“ bedeutet, ist ihm vermutlich zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Tausende Bauarbeiter, zwangsrekrutiert aus dem ganzen Reichsgebiet, wurden für die Umspurung der russischen Eisenbahngeleise benötigt – eine Maßnahme, die sich für den Nachschub an Mannschaften und Ausrüstung an die Ostfront als unumgänglich erwiesen hatte. In München werden die neu erfassten Frontarbeiter einzelnen Baufirmen zugeteilt. Der Transport von Schmidts Arbeitsgruppe an den Einsatzort Valga (Walk) an der estnischlettischen Grenze dauert fast sieben Tage. Anna Schmidt erreichen Postkarten von unterwegs und am 31. März ein erster ausführlicher Brief.

Abb. 6: Kufstein: Bau der Südtiroler Siedlung 1939/40

Abb. 7: Dienstbuch der Organisation Todt (OT)

Die Fahrt ist ohne Zwischenfälle verlaufen, Schmidt beobachtet die feindselige Haltung der Bevölkerung und bei Aufenthalten des Zugs in Polen Kinder, die verzweifelt um Brot betteln. Sie erfährt, ohne weitere Erklärung, dass er nicht bei Bauarbeiten, sondern als Sanitäter eingesetzt ist, mit einem zwölfstündigen Arbeitstag und ohne besondere Erschwernisse. Er bittet sie, darüber mit niemandem zu sprechen, fürchtet vielleicht Missgunst im Dorf: Schon zehn Familien haben einen Toten zu beklagen, andere sind in Sorge um Angehörige an der Front.23 Weil viele Bauernsöhne eingezogen sind, werden Arbeitskräfte in der Landwirtschaft gesucht und Anna übernimmt Hilfsdienste am Hof des Bürgermeisters Anton Huber („Matzinger“).24 Schmidt hört das ungern, weil er befürchtet, dass sie nicht ausreichend auf ihre Gesundheit achtet: „Du wirst sicher gleich so fest gearbeitet haben, als wärest du nie krank gewesen. Du mußt ganz vorsichtig mit dieser schweren Arbeit anfangen.“25 Dass nun auch andere Bauern, die die Familie zuvor als Außenseiter verachtet und die Abgabe von Milch verweigert haben, Anna auf ihrem Hof anstellen wollen, provoziert zornige Reaktionen: „Du solltest in Zukunft niemals mehr einen Handgriff für diese falsche Bande tun.“26 Annas Schwester Agnes erwartet ein Kind, das sie Anna zur Pflege geben möchte, was Schmidt sehr energisch ablehnt. Er sei froh, dass Hans schon groß sei, ein weiteres Kind habe er in diesen schweren Zeiten nie gewollt.27 Eine von seinem Sohn begonnene Hasenzucht sorgt wiederholt für Meinungsverschiedenheiten, weil Hans mit dem Verkauf der Tiere Geld verdienen will und Schmidt dagegen ist: „Der kommende Winter dürfte so schwer werden, das Jedermann um das kleinste Stück Fleisch froh sein wird.“ Über gute Nachrichten zeigt er sich erfreut: „Mami hat mir geschrieben, das Du recht brav und fleißig bist und das Du ihr keine Sorgen machst. Du bist jetzt schon ein junger Mann, der auch schon ein wenig logisch denken kann. Lasse Dich nie von Kameraden zu einer schlechten Tat verleiten, gehe immer regelmäßig zum Essen und gehe früh zu Bett, dann wirst Du einmal ein ehrlicher, gesunder Mann und die größte Freude wirst Du dann selbst haben.“28

Abb. 8: Hans Schmidt (um 1942)

Die Briefe Annas sind (mit zwei Ausnahmen) nicht erhalten geblieben, aber sie schreibt regelmäßig und berichtet vom Alltag im Dorf, besorgt auch ihrerseits um seine Gesundheit und Ernährung. Schmidt versichert, dass die Verpflegung an seinem Einsatzort ausreichend sei, bittet nur um Zigaretten und Sacharin, weil beides bei den Bauern der Umgebung gegen Lebensmittel eingetauscht werden könne, die er an die Familie schickt. Anna soll nicht darüber sprechen und sie unbedingt für sich verwenden, denn „In der heutigen Zeit spielt der Neid eine größere Rolle als früher“.29 Mehrmals gelingt es ihm, die Zensur zu umgehen, indem er Briefe Kameraden anvertraut, die in dienstlichem Auftrag nach München reisen. Er riskiert offene Worte: „Du weißt ja, das man nicht alles nach Hause schreiben kann, was man sieht und hört. Es gehen auch deshalb so viele Briefe verloren, weil alle Briefe, die zensuriert werden und nicht ganz gute Nachrichten enthalten, sofort vernichtet werden, daher die Heimat niemals erreichen. Die richtige Wahrheit werden die Menschen erst erfahren, wenn die meisten Soldaten, die noch übrig bleiben, einmal in der Heimat sind und die Wahrheit sagen dürfen.“30 Schmidt berichtet vom verbreiteten Schleichhandel, Versorgungsschwierigkeiten an der Front und wiederholt von Gerüchten über einen bevorstehenden Gaseinsatz, ohne dass Spuren einer Zensur sichtbar werden: „In der nächsten Zeit wird es halt doch ernst werden mit dem Gaskrieg. Man muß jetzt täglich auf eine solche Nachricht gefaßt sein. Kann Dir nicht mehr schreiben, als das alles zur Abwehr des Gases hergerichtet wird. Ob die Gasmasken und die anderen Mittel wirklich den Menschen schützen, muß der Zukunft überlassen werden.“31 Was seine Einschätzung des weiteren Kriegsverlaufs anlangt, sind Missverständnisse aufseiten eines etwaigen Zensors nicht ganz auszuschließen. Das baldige Ende des Krieges werde schrecklich sein, aber: „Der Endsieg gehört uns“ – für Schmidt ohne jeden Zweifel der Sieg der Sowjetunion. Anna erzählt von einem Zusammentreffen mit Schmidts ehemaligem Arbeitgeber Baumeister Ring und dessen abfälligen Bemerkungen über „die Bolschewisten“ – Schmidts Reaktion bestätigt später seine Einschätzung durch die Gestapo: „Wenn diese Herrschaften glauben, ich bin ein anderer geworden, so kann ich nur sagen, das ich in noch größerem Maße das bin, was ich war. Ich werde nie anders werden, solange es diese Menschenschinder gibt.“32 Ein Heimaturlaub ist für den Sommer genehmigt und wird sehnlichst erwartet, bis eine Nachricht Annas Ende Juni die Hoffnung auf unbeschwerte gemeinsame Tage zerstört. Am 26. Juni haben fünf Beamte der Gestapo Innsbruck die Wohnräume des Ehepaars durchsucht und die im Keller gelagerten Lebensmittelvorräte, das Radio und Schmidts Briefe an seine Frau beschlagnahmt.33 Die ausdrücklich angeordnete Suche nach kommunistischem Propagandamaterial erweist sich als erfolglos. Dem im November 1942 erstellten Schlussbericht der Gestapo ist zu entnehmen, dass Bücher und Broschüren, bei denen es sich um „gerichtsbekannte“ marxistische Schriften handelte, nicht eigens erfasst, sondern „der Rohstoffverwertung zugeführt“ wurden. Mag sein, dass Schmidt, um Frau und Sohn zu schützen, vor seiner Abreise nach München Unterlagen vernichtet hat – seine „Schreibbüchlein“, die er Anna ausdrücklich zu bewahren gebeten hat und die sein im Oktober 1939 begonnenes Kriegstagebuch enthalten, bleiben unentdeckt, verborgen in einem Holzschuppen hinter dem Haus.

Polizeihaft, Gefängnis, Konzentrationslager

Am 24. Juni 1942 waren Haftbefehle gegen die Kufsteiner Mitglieder des kommunistischen Widerstandsnetzes ergangen, von dessen Existenz die Gestapo Innsbruck bereits seit dem Herbst 1941 wusste. Am nächsten Tag wurden Adele Stürzl, zwei weitere Aktivisten sowie am 26. Juni mit Georg Gruber der vermutete Kopf der Gruppe festgenommen. Im Fall von Johann Schmidt war der Haftbefehl mit seinen Kontakten zu Stürzl und seiner Anwesenheit bei einem Treffen mit Robert Uhrig in Stürzls Wohnung im Juni 1941 begründet. Schmidt war auch abseits dieser Ermittlungen den Behörden längst als kompromissloser Gegner der Nationalsozialisten bekannt.34