9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Niemand kommt einem wilden Tier in freier Natur so nah wie er: Rothirsch und Luchs steht er Auge in Auge gegenüber, einen jagenden Hermelin fotografiert er aus drei Metern Entfernung, mit Giftschlangen geht er auf Tuchfühlung und Rehe grasen friedvoll direkt neben ihm. Wie gelingt ihm diese unfassbare Nähe – Momente der Verbundenheit, die für ihn zu den glücklichsten seines Lebens zählen?

Für Wolfgang Schreil, den „Woid Woife“, bedeutet der Wald größtmögliche Geborgenheit und wahre Freiheit. Seine packenden Erzählungen, sein unschätzbares Wissen über die Tierwelt und seine Fotos von Wildtieren aus nächster Nähe haben ihn zu einem ganz besonderen Botschafter des Waldes gemacht. Die tiefe Freude am eigenen Leben und dem Leben der Tiere, der Glaube an die Kraft der Liebe und die Erkenntnis, dass die größten Geschenke der Natur sich uns offenbaren, wenn wir uns nur die Zeit dafür nehmen – die Erfahrungen des Woid Woife halten eine Botschaft bereit für jede und jeden von uns, die das Leben aus vollem Herzen spüren und sich auf das besinnen möchten, was wirklich zählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 286

Ähnliche

Niemand kommt einem wilden Tier in freier Natur so nah wie er: Rothirsch und Luchs steht er Auge in Auge gegenüber, einen jagenden Hermelin fotografiert er aus drei Metern Entfernung, mit Giftschlangen geht er auf Tuchfühlung, und Rehe grasen friedvoll direkt neben ihm. Wie gelingt ihm diese unfassbare Nähe – Momente der Verbundenheit, die für ihn zu den glücklichsten seines Lebens zählen?

Für Wolfgang Schreil, den »Woid Woife«, bedeutet der Wald größtmögliche Geborgenheit und wahre Freiheit. Seine packenden Erzählungen, sein unschätzbares Wissen über die Tierwelt und seine Fotos von Wildtieren aus nächster Nähe haben ihn zu einem ganz besonderen Botschafter des Waldes gemacht. Die tiefe Freude am eigenen Leben und dem Leben der Tiere, der Glaube an die Kraft der Liebe und die Erkenntnis, dass die größten Geschenke der Natur sich uns offenbaren, wenn wir uns nur die Zeit dafür nehmen – die Erfahrungen des Woid Woife halten eine Botschaft bereit für jede und jeden von uns, die das Leben aus vollem Herzen spüren und sich auf das besinnen möchten, was wirklich zählt.

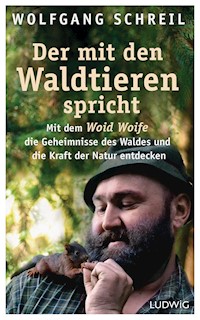

WOLFGANG SCHREIL

Der mit den

Waldtieren

spricht

Mit dem Woid Woife

die Geheimnisse des Waldes und

die Kraft der Natur entdecken

Mit Leo G. Linder

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 08/2021

Copyright © 2021 by Ludwig Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Evelyn Boos-Körner

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik·Design, München,

unter Verwendung der Fotos von Wolfgang Schreil

Fotografien im Bildteil: Privatarchiv Wolfgang Schreil

Satz: Leingärtner Nabburg

ISBN 978-3-641-27684-3V001

www.Ludwig-Verlag.de

Inhalt

1 Das Kreuzotterexperiment

2 Leichtsinn wird bestraft – die Kreuzotter

3 Die Sprachen des Waldes

4 Drei Gänse auf einen Streich – der Rotfuchs

5 Wilde Tiere durchleuchten uns

6 Verwirrung stiften

7 Imposante Riesenkerle in Aktion – der Rothirsch

8 Vögel ticken anders

9 Der Schnabel macht’s

10 Meine Findeltiere

11 »Kinder, heute gibt’s Adler« – Bussard und Habicht

12 Angriff mit dreihundert Stundenkilometern – Sperber und Falke

13 Die Krone der Schöpfung gehört zum Gerümpel im Keller

14 Was Tiere sehen, wenn sie uns sehen

15 Das Erlebnis meines Lebens – der Luchs

16 Mein Sommer mit Matilde

17 Jagen macht Spaß – das Hermelin

18 Gedanken zum Thema Liebe

19 Jeder kennt sie, nicht jeder mag sie – die Rabenvögel

20 Kohlmeise frisst Maus

21 Der Flinke mit den Ohrpuscheln – das Eichhörnchen

22 Ein bisschen Täuschung, ein bisschen Schauspielerei

23 Tier macht einfach, was es will – der Biber

24 Ein Zipfel vom Paradies

Bildteil

1

Das Kreuzotterexperiment

Wenn bei mir das Telefon geht, kann es jemand sein, der eine Kreuzotter im Garten hat. »Woife«, heißt es dann, »du siedelst doch Kreuzottern um. Wir haben hier eine. Kannst du vorbeikommen?« Ich freue mich über solche Anrufe – dann ist die Kreatur nämlich nicht mit dem Spaten zerstückelt worden, dann lebt sie noch –, also fahre ich hin, fasse das Tier am Schwanz, lasse es in einen Eimer gleiten und setze es im Wald aus.

Ich mag Kreuzottern. Sie sind mir so lieb wie jedes andere Tier. Und immer schon war ich mir sicher, dass ihre Gefährlichkeit überschätzt wird. Wahrscheinlich würde sich eine Kreuzotter sogar als völlig harmlos herausstellen, wenn man richtig mit ihr umzugehen wüsste. Aber was hieß in diesem Fall »richtig«? Die Ruhe bewahren und jede schnelle Bewegung vermeiden? Bei anderen Tieren hat sich diese Regel bewährt, aber eine Kreuzotter ist kein Eichhörnchen, kein Rothirsch, kein Marder und keine Kohlmeise, sie ist eine Schlange und hat Giftzähne.

Bislang hatte ich Kreuzottern immer nur mit einem gezielten Griff in den Eimer befördert; jetzt wollte ich es genauer wissen. Eines Tages nahm ich eine Kreuzotter behutsam beim Schwanz vom Boden auf und hielt sie hoch. Jetzt hing sie mit dem Kopf nach unten von meiner Hand und züngelte, beruhigte sich aber bald. Eine Ringelnatter hätte nun ohne Weiteres meine Hand mit ihrem Kopf erreichen können, Ringelnattern sind biegsam, aber Kreuzottern sind nicht sehr gelenkig. Sie sind überhaupt recht gemütliche Schlangen, jedenfalls nicht sehr umtriebig, eher faul – sie liegen auf der Lauer, beißen zu, warten die Wirkung des Gifts ab, fressen dann und ringeln sich anschließend wieder zusammen. Als Kreuzotter will man vor allem seine Ruhe.

Gut, sie hing also ganz entspannt herunter. Könnte ich sie jetzt in meine freie Hand gleiten lassen, ohne dass sie zubeißen würde? Wie müsste ich vorgehen?

Ganz sicher wäre es unklug, die freie Hand zu ihrem Kopf zu führen – jede Annäherung dieser Art würde sie als bedrohlich empfinden und voraussichtlich das machen, was unbedingt verhindert werden musste. Diese Hand durfte sich nicht bewegen. Also senkte ich stattdessen die Schlange ab und führte sie ganz allmählich in Richtung meiner geöffneten Hand, bis sie mit ihrem Kopf dort landete. Ich ließ sie mit anderen Worten zu Boden, nur dass der Boden in diesem Fall eine Hand war, und siehe da – sie ließ sich dieses Manöver seelenruhig gefallen. Warum auch nicht? Keine Kreuzotter der Welt würde zubeißen, wenn sie glaubt, den Waldboden zu berühren.

Damit hatte ich den Beweis: Trifft ihr Kopf auf meine Hand, bleibt sie friedlich – und dass sie in einer Hand landet, ist ihr wurscht. Weniger glimpflich wäre die Sache höchstwahrscheinlich verlaufen, wenn ich umgekehrt vorgegangen wäre und meine freie Hand auf ihren Kopf zubewegt hätte.

Schön, dieses Experiment hat mich schlauer gemacht. Aber wie so oft liege ich später wach im Bett, lasse mir den Tag durch den Kopf gehen und grübele: Was könnte man sonst noch versuchen? Welches Verfahren wäre noch aufschlussreicher? Was würde mir ein Tier noch alles über sich erzählen, wenn ich mich besser in dieses Tier hineinversetze? Und da kommt mir eine Idee. Wenn ich eine Kreuzotter nun nicht auf meine Hand, sondern auf meinen Körper ablegen würde? Auf meinem Bauch zum Beispiel hätte sie jede Menge Platz. Warum sollte sie das nicht genauso bereitwillig mit sich machen lassen? Würde sie nicht sogar meinen warmen Bauch dem kühlen Waldboden vorziehen? Worin läge für sie der Unterschied zu einem großen Stein, der seit Stunden von der Sonne beschienen wird?

Ich bin sicher, dass die Kreuzotter meine Neugier verzeihlich finden wird. Fest steht aber auch: Wenn meine Frau Sabine von diesem Plan erfährt, wird sie mich wegsperren. Also erfährt sie vorläufig nichts. Allerdings lässt der nächste Anruf auf sich warten. Aber er kommt, im selben Jahr noch, und so fahre ich mit meinem Eimer wieder raus und suche mir hinterher eine Stelle im Wald, die der Kreuzotter gefallen müsste, einen steinigen Hang, wo kein dichter Baumbestand das Sonnenlicht abhält. Der Versuch beginnt.

Sie gleitet aus dem Eimer auf den Waldboden. Ich fasse sie am Schwanz und hebe sie auf. Jetzt muss ich mich hinlegen. Während des Hinlegens muss ich die Schlange auf Abstand halten, und das Prozedere soll in einer gemächlichen, möglichst fließenden Bewegung vonstattengehen. Bloß nicht stolpern oder abrutschen und ins Taumeln kommen. Für einen Augenblick wird mir mulmig.

Aber die Kreuzotter darf keinerlei Nervosität spüren. Also fasse ich mich gleich wieder, und als ich mich am Boden ausgestreckt habe, bewege ich die hängende Schlange Zentimeter für Zentimeter in Richtung Bauch. Und dieser Bauch scheint ihr zu gefallen, denn als ich sie schließlich loslasse und meinen Arm vorsichtig zurückziehe, kriecht sie nicht etwa hinunter. Anfangs züngelt sie noch, auch in Richtung meines Kopfs, aber dann, von Behagen überwältigt, kringelt sie sich auf meinem Bauch zusammen. Alles ist, wie sie es kennt und liebt: Sie hat einen sonnigen Fleck gefunden, niemand will ihr was, weit und breit ist keine Störung in Sicht – also beschließt sie zu bleiben.

Dass eine Kreuzotter es sich auf mir bequem machen könnte, habe ich bei meinen nächtlichen Überlegungen nicht bedacht. Jetzt liege ich da mit einer Schlange auf dem Bauch, die keinerlei Anstalten macht, diesen Bauch zu verlassen, und bin ratlos. Zunächst freue ich mich trotzdem. Wenig später verfliegt meine Freude und macht einer wachsenden Ungeduld Platz. Wann geht’s denn jetzt, bitte schön, weiter? Ich darf mich ja nicht mal bewegen. Ich kann keine Fotos machen, ich darf mich nicht kratzen, ich muss Stein spielen, und Steine haben weder Arme noch Beine. Also passiert einfach nichts. Sie rührt sich nicht, ich auch nicht. Wenigstens behalte ich sie so im Auge.

Endlose zehn Minuten später kommt mir ein furchtbarer Gedanke. Was, wenn jetzt ein Wanderer vorbeikommt und mich entdeckt? Oder, noch schlimmer, ein Bekannter? Einer aus Bodenmais, der heute zufällig im Wald Schwammerln sucht und mich hier wie versteinert am Boden liegen sieht, eine zufriedene Kreuzotter auf dem Bauch … Wie würde ich ihm auf seine entgeisterte Frage hin erklären, was ich da treibe? Ich bin ja sowieso als Spinner verschrien. Es gibt schon genug Leute, die mich für einen Sonderling halten. Es fehlt noch, dass sich in Bodenmais herumspricht, wie ich meine Nachmittage wirklich verbringe … Sollte ich einfach eine fröhliche Melodie pfeifen? Oder ihm mit zaghaftem Lächeln ein »Servus« zurufen? »Servus, Sepp! Und noch viel Glück beim Schwammerlnsuchen!« Aber dann bloß nicht zum Abschied winken …

Ich hatte Glück. Niemand ist vorbeigekommen, niemand hat mich gesehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit – es waren bestimmt zwanzig Minuten vergangen – fing meine Kreuzotter wieder an zu züngeln, setzte sich dann in Bewegung und kroch zügig an meiner linken Seite hinunter. Wie ich sie sonst losgeworden wäre, weiß ich nicht. Ich vergewisserte mich, dass sie tatsächlich das Weite gesucht hatte, und richtete mich auf – um zwei Erkenntnisse reicher.

Erstens: Meine empirische Studie hatte die Wahrheit über Kreuzottern zutage gefördert. Was bei Vögeln und Säugetieren funktioniert, funktioniert auch bei ihnen, nämlich: Keine Kreuzotter nimmt Anstoß an einem Menschen, der die Ruhe bewahrt und keine Angst zeigt. Wenn er dann noch bedächtig vorgeht, keine ruckartigen, keine hektischen Bewegungen macht und sich so passiv wie möglich verhält, kommt er mit Sicherheit ungeschoren davon. Zur Nachahmung eignete sich dieses Experiment trotzdem nicht, denn wer die Nerven verliert, schwebt tatsächlich in Gefahr. Von sich aus aber kommt in unseren Breiten kein Tier auf die Idee, einen Menschen anzugreifen, auch eine Kreuzotter nicht.

Und zweitens: Wieder hat sich gezeigt, dass ich gut daran tue, keinen Fremden auf meine Streifzüge durch die Natur mitzunehmen. Mich erreichen ja gelegentlich Anfragen von Leuten, die mit mir in den Wald wollen, allein, nicht in der Gruppe. Ich lasse mich nie darauf ein. Zwar bringe ich mich nicht alle Tage in eine derart missliche Lage wie die geschilderte, aber der zivilisierte Mensch würde an meinem Verhalten auch sonst manches als Zumutung empfinden. Er würde sich vor allem zu Tode langweilen. Ich sitze ja stundenlang herum, am Rand einer Waldwiese oder auch mittendrin, nicht ansprechbar, in einen Dämmerzustand versunken, und nichts tut sich, nur mein Schatten wandert. Ich atme noch, mein Puls geht noch, aber das sind auch die einzigen Lebenszeichen. Meistens geschieht dann doch etwas, mal nach einer, mal nach sechs Stunden, aber bis dahin hätten bestimmt die meisten die Geduld verloren, mich angestoßen und mir verzweifelt zugeflüstert: »Warum unternehmen wir nichts? Wir müssen doch irgendwas unternehmen!«

Außerdem hat mich noch nie gekümmert, in welchen Dreck ich mich lege. Oft lasse ich mich einfach irgendwo im Wald nieder, strecke mich aus, und dann ist mir egal, was unter mir wächst und wimmelt und krabbelt oder wer an dieser Stelle seine Losung hinterlassen hat. Natürlich sind da Ameisen. Natürlich läuft ab und zu eine Spinne über mich hinweg. Für die meisten wäre das nichts. Viele würden sich ekeln. Ich ekele mich nie; ich bin wohl nach wie vor der kleine Bub, der ausschaut wie ein Ferkel, wenn er abends heimkommt, und auch so riecht. Und damit sind wir mitten im Thema dieses Buchs.

Mein Leben dreht sich seit zwanzig Jahren um wilde Tiere. In dieser Zeit habe ich viel über sie gelernt, weil ich immer bereit gewesen bin, von ihnen zu lernen, und da hat sich herausgestellt, dass wir uns gar nicht so unähnlich sind. Nicht, dass mir Tiere je fremd gewesen wären. Als Bub war es für mich die normalste Sache der Welt, zwischen Eseln, Ziegen und Schafen zu spielen. Ich habe neben ihnen im Stall geschlafen, ich war mit ihnen auf du und du – ein kurzes Kennenlernen, und innerhalb von Sekunden stellte sich bei mir eine völlige Vertrautheit ein. Außerdem fühle ich mich in Gegenwart von Tieren seit jeher frei.

Die Eintrittskarte in die Welt der wilden Tiere allerdings gab es nicht kostenlos. Ich musste Prüfungen bestehen. Inzwischen haben mir die allermeisten Tiere eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt, ich bin ein geduldeter, manchmal sogar willkommener Gast in ihrem Reich und darf mich dort mehr oder weniger frei bewegen. Wenn ich dann in die Welt der Menschen zurückkomme, kann ich Erstaunliches berichten, wie zum Beispiel: Wir können Verbindung zu denen da draußen aufnehmen. Tiere sind keine Außerirdischen. Sie müssen uns nicht ewig rätselhaft bleiben. Wir können sie verstehen, so wie sie uns ihrerseits längst verstanden haben. Sie sagen uns etwas – auch über uns selbst, denn nicht anders als wir haben sie Emotionen, ein Gefühlsleben, das sie auch zeigen. Und nicht anders als wir besitzen sie eine Intelligenz, die sich uns ebenfalls zeigt, sobald wir aufhören, menschliche Maßstäbe anzulegen. Mit anderen Worten: Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als wir glauben. Aber es gibt eine Hürde, die nicht leicht zu überwinden ist. Was uns vor allem von wilden Tieren unterscheidet, ist: Wir sprechen nicht ihre Sprache, sie sprechen nicht die unsere. Es ist, als gäbe es zwischen uns und ihnen eine gläserne Wand, durch die man einander zwar sehen, sich aber nicht verständigen kann.

Die Sprache der Tiere … Was ich aus meiner Erfahrung dazu sagen kann, will ich in diesem Buch erzählen. Ich will erzählen, wie es dort draußen, in der sogenannten freien Wildbahn, zu Begegnungen mit Tieren kommen kann, ich will auch nicht verschweigen, wie man Tieren meiner Ansicht nach begegnen sollte. Mein Thema ist also, wie Tiere ticken. Natürlich könnte das auch jeder selbst herausfinden, aber es kostet Zeit, viel Zeit, es dauert Jahre, Jahrzehnte, und Menschen mit einem »ordentlichen« Beruf haben gewöhnlich keine Zeit. Ich habe Zeit – wobei ich es nie weit bis zu den Tieren habe, denn mein Heimatort Bodenmais liegt in einem Kessel des Bayerischen Walds, der mit dem Böhmerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas bildet. Wir haben hier alles – Rotwild, Greifvögel, Hermeline, selbst Luchse und Wölfe, sodass meine Safaris praktisch gleich vor der Haustür beginnen.

Mit exotischen Tieren kann ich also nicht aufwarten. Das macht aber nichts. Für viele ist die heimische Tierwelt nicht weniger rätselhaft als die exotische. Viele wissen vom Leben des Feldhasen nicht mehr als von den Gewohnheiten des Ozelots, und Neues lässt sich über unsere Tierwelt auch dann sagen, wenn ich mich mit eigenen Erlebnissen zwischendurch zurückhalte und einfach nur erzähle, was es an Fakten über jedes Tier zu wissen gibt. Warum also nicht gleich mit der Kreuzotter weitermachen?

2

Leichtsinn wird bestraft – die Kreuzotter

Müssen wir uns vor Kreuzottern überhaupt fürchten? Sagen wir so: Naivität wird bestraft, Gedankenlosigkeit auch. Dazu eine kurze Geschichte, diesmal keine eigene.

Vor Jahren brachte das Fernsehen einen Bericht über eine Frau, die mit einem Kreuzotterbiss auf der Intensivstation lag, in einer Klinik irgendwo an der Ostsee. Ihr Arm sah aus wie aufgeblasen, wie ein Luftballon. Was war passiert? Am Vormittag hatte sie in den Dünen eine Kreuzotter entdeckt, das Tier hocherfreut aufgehoben und ihrem siebenjährigen Sohn direkt vors Gesicht gehalten – »Schau mal, das ist eine Kreuzotter, so sieht sie aus!« – was, nebenbei bemerkt, den Tod des Knaben bedeutet haben könnte, denn in diesem Alter überleben Kinder einen Kreuzotterbiss nicht unbedingt. Noch aber war sie nicht zum Beißen aufgelegt gewesen – dazu war es erst in dem Moment gekommen, als die Frau das Tier auf seinen Platz im Sand zurückgelegt hatte.

Wenn diese Kreuzotter reden könnte, würde sich ihre Version der Geschichte ungefähr folgendermaßen anhören: »Ich liege wie jeden Morgen in den Dünen in der Sonne, um Energie zu tanken, es wird nämlich Zeit, meine Beweglichkeit zurückzugewinnen. Da kommt eine Hand und hebt mich hoch – und ich muss mir diese Frechheit gefallen lassen, weil ich immer noch zu steif bin, mich zu wehren. Aber diese Hand ist schön warm. Ich spüre, wie mit ihrer Wärme meine alte Elastizität zurückkehrt, und als mich die Hand wieder hinlegt – ziemlich unsanft übrigens –, kann ich endlich das tun, was ich schon die ganze Zeit tun will, und beiße zu. Ja, sorry. Aber was bleibt mir anderes übrig, wenn ich meiner Verärgerung Ausdruck verleihen möchte – sprechen kann ich nämlich nicht.«

Nun haben Kreuzottern schon diese roten Augen, und obendrein sitzen in diesen roten Augen schlitzförmige, schwarze Pupillen. Die sehen tatsächlich unheimlich aus. Solche Augen dürften in der Natur durchaus als Warnhinweis verstanden werden – die ungiftige Ringelnatter hat jedenfalls runde Pupillen und schaut schon deshalb harmloser aus. Aber offenbar hatten die Kreuzotteraugen noch nicht abschreckend genug gewirkt, vielleicht hatte diese Frau auch gar nicht so genau hingeschaut – wie dem auch sei, ich tippe in diesem Fall auf eine gehörige Portion Naivität. Eins aber ist sicher: Der Kreuzotter wird es um diesen Spritzer Gift leidgetan haben, denn er war sinnlos vergeudet.

Er war vergeudet, weil Menschen nicht ins Beuteschema einer Kreuzotter passen – sie spart sich ihr Gift eigentlich für genießbare Lebewesen wie Mäuse, Eidechsen und Frösche auf. Außerdem hat sie kein Gift zu verschenken, denn Gift ist kostbar. Eine Kreuzotter investiert nämlich wertvolle Energie in die Herstellung ihres Gifts, und wie alle Tiere sucht sie jeden unnötigen Kraftaufwand grundsätzlich zu vermeiden – umso mehr, als sie wechselwarm ist und neue Energie jedes Mal erst tanken muss. Die Kreuzotter hätte ihr Gift also sinnvoller verwenden können, und als Drittes kommt hinzu: Sie verfügt überhaupt nur über einen winzigen Vorrat an Gift (nämlich zehn bis achtzehn Milligramm), und den verschwendet sie nicht, den hütet sie so gewissenhaft, dass sie beim ersten Verteidigungsbiss ihr Gift oft ganz zurückhält – sollte ein zweiter nötig sein, wird sie allerdings voraussichtlich die volle Ladung verabreichen. Aus allen diesen Gründe würde eine Kreuzotter niemals wahllos zubeißen – und im Übrigen, falls es nun jemand genau wissen will: Es braucht schon das Gift von fünf Kreuzottern, um einen Erwachsenen ins Grab zu bringen.

Reichen diese Informationen, um uns Kreuzottern sympathisch zu machen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich mag diese Tiere, aber ich verstehe auch, weshalb Reptilien es bei uns schwer haben. Gründe dafür gibt es genug. Wenn man sie anfasst, sind sie kalt, und kalt ist auch ihre Ausstrahlung. Außerdem vermissen wir an ihnen fast alles, was nötig ist, um unsere Zuneigung zu wecken: das weiche Fell, den gutmütigen Gesichtsausdruck, den treuen oder sanften Blick. Gerade Schlangen spielen unbeabsichtigt mit unseren Urängsten, und wenigstens einmal in der Menschheitsgeschichte hat der Teufel selbst die Gestalt einer Schlange angenommen … Die meisten würden jedenfalls eher ein Lämmchen als ein Schlangenbaby auf den Arm nehmen und streicheln wollen – mit anderen Worten: Reptilien sind alles andere als schnuckelig.

Ich will trotzdem versuchen, für die Kreuzotter Werbung zu machen. Sie ist nämlich ein außergewöhnliches Reptil, ein Sonderfall auch unter den Schlangen.

Grundsätzlich ist es ja so: Reptilien brauchen Wärme, um auf Betriebstemperatur zu kommen, da macht auch die Kreuzotter keine Ausnahme. Warmblüter regulieren ihre Körpertemperatur selbst, Kaltblüter aber sind auf Wärmezufuhr von außen angewiesen. Deshalb sind die warmen Regionen dieser Erde mit Reptilien übersät, während sie in Mitteleuropa schon seltener werden und sich im Bayerischen Wald ausgesprochen rarmachen – bis zur Donauebene ist es von uns aus nicht weit, aber dort sind Schlangen viel häufiger. Ein bestimmtes Reptil jedoch hält sich nicht an diese Regel. Es ist ein Überlebenskünstler, es kann selbst in den kältesten Landstrichen wild leben. Dieses Reptil ist die Kreuzotter.

Bis in Höhen von eineinhalbtausend Metern kann man bei uns Kreuzottern sehen, bis hinauf zum Großen Arber. Eine Ringelnatter bekommt hier oben schon Probleme, die muss immer schauen: Wo ist es warm genug für meine Eier? Sie braucht einen geeigneten Platz, und auch die Jahreszeit muss stimmen, damit ihre Eier von der Sonne ausgebrütet werden können. Nur die Kreuzotter ist unabhängig von der Gunst des Klimas. Sie pflanzt sich sogar in noch kälteren Gegenden fort, sie würde sich selbst in alpinen Regionen von zweieinhalbtausend Metern Höhe noch vermehren, denn sie legt keine Eier, sie bringt ihre Jungen lebend zur Welt. Zwar ist jedes Kreuzotterbaby in ein Eisäckchen eingeschlossen, wenn es den Mutterleib verlässt, aber dieses Säckchen zerplatzt beim Legen, kein Sonnenlicht muss nachhelfen, und damit geht das Kreuzotterleben für dieses Neugeborene unverzüglich los. Es ist nämlich fix und fertig, sobald es das Licht der Welt erblickt, es ist mit allem ausgerüstet, was man als Kreuzotter braucht, um sich eigenständig durchzuschlagen, und deshalb ist ein Kreuzotterbaby vom ersten Tag an unterwegs – und vom ersten Augenblick an auf der Jagd. Wäre es anders, wäre sie eine gewöhnliche Schlange, gäbe es im Bayerischen Wald gar keine Kreuzottern umzusiedeln.

Nun habe ich im ersten Kapitel vielleicht etwas voreilig behauptet, alle Tiere, soweit ich bisher mit ihnen zusammengekommen bin, seien zu Emotionen fähig, ja, besäßen ein regelrechtes Gefühlsleben. Trifft das auch auf Schlangen zu? Bei Lebewesen, die wir schnell unter die niederen Tiere einordnen, weil ihr Gehirn nicht an das von Säugetieren heranreicht?

Offen gesagt: Das mit dem Gehirn ist mir schnurzegal. Wahr ist aber auch: Eine Kreuzotter kann ihre Gefühle nicht zeigen. Auch möglich, dass es mir einfach nicht gegeben ist, ihr Stimmungen und Gefühle anzusehen. Aber hat sie deswegen keine? Ist Angst etwa keine Emotion? Jedenfalls sucht sie Deckung, wenn ein Greifvogel am Himmel unterwegs ist, und wie man herausgefunden hat, geht auch ihr Atem dann schneller. Und was ist mit der Kreuzotter auf meinem Bauch? War ihr Verhalten nicht geradezu eine Liebeserklärung an meinen Bauch? Ob nun in ihrem Gehirn oder in ihrem Herzen – irgendwo in diesem kleinen, nur sechzig bis höchstens achtzig Zentimeter langen Körper müssen sich Gefühle abspielen, muss sie Furcht, Aufregung oder Freude empfinden. Im Übrigen kennen wir auch Reptilien, die sogar Brutpflege betreiben, zum Beispiel das Krokodil.

Eine sichtbare, lesbare Körpersprache aber hat die Kreuzotter. Eigentlich braucht man die gar nicht zu kennen, weil jeder vernünftige Mensch einen Bogen um sie machen würde, und damit hätte sich der Fall. Da es aber offenbar Zeitgenossen gibt, die mit einer Kreuzotter partout Bekanntschaft machen möchten, erkläre ich ihre Körpersprache trotzdem: Zunächst wird sie einfach nur daliegen und keine, aber auch nicht die geringste Lust verspüren, sich mit einem Menschen anzulegen. Kommt ihr ein Mensch zu nahe, wird sie schleunigst das Weite suchen, denn – als Kreuzotter will man vor allem seine Ruhe. Ist ihr das aber verwehrt, oder fühlt sie sich aus irgendeinem Grund unsicher, wird sie zu züngeln beginnen, um zu klären, wer genau sie gerade stört. Mit wachsender Nervosität wird sie schneller züngeln, und kommt ihr ein Neugieriger jetzt immer noch näher, wird sie zu ihrer Drohgebärde übergehen und ihren Kopf zunächst anheben, um sich dann vielleicht sogar vorn aufrichten, mit zurückgebogenem Hals. Manche Schlangen zischen dabei, Kreuzottern aber tun das nicht immer. Sollte kein Züngeln und kein Drohen helfen, wird sie aus dieser Haltung schließlich vorschnellen und zubeißen – bis dahin aber hat sie alles getan, um den Unvorsichtigen zu warnen.

Also – wer auf Nummer sicher gehen will, der beherzige den einfachen Rat: Finger weg von allem, was nach Schlange aussieht. Wer aber die Kreuzotter-Spielregeln kennt und sich dran hält, der kann die tollsten Dinge mit ihnen erleben. Ich habe schon Gebiete aufgesucht, in denen sich Kreuzottern, Männchen wie Weibchen, im Frühjahr in hellen Scharen zur Paarung versammeln – und habe mich mitten unter sie auf den Boden gelegt, bin sozusagen auf Augenhöhe mit ihnen gegangen und habe Kreuzottern seelenruhig aus dreißig Zentimetern Entfernung fotografiert. Alle waren so freundlich, links und rechts an mir vorbeizukriechen, keine hat mir Beachtung geschenkt.

Und mehr darf man nicht erwarten. Freundschaften fürs Leben schließen Kreuzottern nicht einmal mit ihresgleichen. Wir sollten auch immer ein Augenmerk darauf haben, das wir die Tiere nicht wirklich stören.

3

Die Sprachen des Waldes

Natürlich wusste ich immer, dass Tiere anders sind. Schutzbedürftiger zum Beispiel. Wäre meine Mutter sonst so extrem dahinterher gewesen, dass ich alle Tiere gut behandle? Hätte sie mir sonst eingetrichtert, dass Tiere Gefühle haben wie wir? Nicht einmal Pflanzen durfte ich ohne Grund ausreißen. »Schenk mir keine Schnittpflanzen«, ermahnte sie mich, »schenk mir lieber eine Topfpflanze.« Offenbar war aus ihrer Sicht die ganze Natur uns Menschen ausgeliefert und damit in Gefahr.

Später machte ich die Erfahrung, dass es auch in der Tierwelt ganz schön rau zugehen kann. Vor etwa zwanzig Jahren, in meiner Zeit als Totengräber, beobachtete ich den Jagdunfall eines Sperbers. Auf unserem Friedhof stand ein kleiner Bagger zum Ausheben von Gräbern, bei dem waren die Seitenscheiben wegen der sommerlichen Hitze halb heruntergelassen, und auf der Flucht vor einem Sperber schoss ein kleiner Singvogel durch diesen Bagger, zum einen Fenster rein und zum anderen wieder raus. Der größere Sperber hinterher, aber so rasant, so ungestüm, dass ihm ein Navigationsfehler unterlief und er ungebremst gegen die Scheibe knallte. Er war augenblicklich tot, und solche Unfälle waren häufiger zu beobachten. Sperber auf der Jagd riskieren tatsächlich alles, als würde bei ihnen der Verstand aussetzen; sie sind tollkühne Draufgänger. Ein derart unerbittlicher Jagdinstinkt dürfte in der Menschenwelt nun wieder selten sein.

Aber klar, wenn wir über die Unterschiede zwischen Mensch und Tier nachdenken, fallen uns als Erstes ganz andere Dinge ein. Körperliche Merkmale wahrscheinlich – dass die einen zwei Beine und zwei Arme haben und die anderen entweder auf vier Beinen laufen oder statt der Vorderbeine Flügel haben. Oder, wie im Fall der Kreuzotter, weder Beine noch Flügel. Ein anderer Unterschied fällt genauso ins Auge: Die einen sind mit nackter Haut überzogen, die anderen zusätzlich mit einem Fell oder mit Federn, wobei die Kreuzotter wieder eine Ausnahme macht und Schuppen hat – und so weiter …

Wer länger nachdenkt, kommt vielleicht auf einen weiteren wesentlichen Unterschied. Vielleicht ist es der Unterschied, der uns wirklich voneinander trennt, nämlich die Art und Weise der Verständigung, die Sprache, denn Menschen verständigen sich über die Stimme, Tiere nutzen dazu überwiegend die Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers. Im globalen Reich der Lebewesen wären die Menschen also die Dichter und die Tiere die Tänzer, und folglich funktioniert Kommunikation in der Menschenwelt nur dann, wenn jeder die Ohren aufsperrt, während es im Tierreich darauf ankommt, die Augen offen zu halten. Wenn ich von der Sprache der Tiere spreche, ist deshalb in diesem Buch die Körpersprache gemeint.

Meistens jedenfalls. Denn natürlich bedienen auch wir Menschen uns der Körpersprache, genauso wie Tiere ihrerseits mittels der Stimme durch Laute oder Tonfolgen kommunizieren können – bestes Beispiel: der röhrende Hirsch. In seinem Fall wäre die Lautäußerung als Imponiergehabe gedacht – »Schaut her, ich bin der Größte und Schönste!« –, sie könnte aber bei anderen Tieren auch als Warnung gemeint sein oder als Bekräftigung eines Gebietsanspruchs, wie bei Singvögeln, und manchmal vielleicht auch einfach als Palaver, weil man sich etwas von der Seele trällern, krächzen oder schnattern muss. Wenn dem aber so ist, könnte man meinen, wenn also auch Tiere akustisch kommunizieren, dann sollte einer Verständigung zwischen Mensch und Tier doch nicht allzu viel im Wege stehen? Aber bei näherem Hinsehen stoßen wir hier auf ein ziemliches Problem.

Tatsächlich versteht in einem Wald jedes Tier die Lautäußerungen aller anderen – also nicht bloß innerhalb ein und derselben Art, sondern quer durch alle Arten. Selbstverständlich wollen sich eigentlich nur Artgenossen untereinander verständigen, aber Tiere anderer Arten schnappen diese Lautäußerungen ebenfalls auf, verstehen sie und reagieren darauf. Wenn äsende Hirschkühe beispielsweise einen Kolkrabenschrei hören, schauen sie auf, überlegen kurz, stellen dann vielleicht fest: Ein Warnschrei war es nicht, lassen wir ihn halt schreien – und grasen beruhigt weiter. Sie wissen eben, wie es der Kolkrabe gemeint hat und ob es sie betrifft oder nicht. Sollte allerdings ein Eichelhäher rufen, würden sie es nicht dabei bewenden lassen, die Ohren aufzustellen. Sie würden ihre Ohren vielmehr alarmiert in alle Richtungen drehen, denn der Eichelhäher wird in seiner Funktion als Wächter des Waldes von allen ernst genommen.

Oder nehmen wir die Hasenklage. So nennt man den Angst- oder Schmerzensschrei des Feldhasen, ein heiseres »Iiiii«. Ein Fuchs vernimmt diese Klage über eine Entfernung von Kilometern und weiß dann: verletzter, angeschlagener Hase – folglich leichte Beute. Hält er sich in der Nähe auf, wird er auf jeden Fall schnurstracks dorthin laufen; er kennt diesen Schrei ja und weiß, was er bedeutet.

Und ein weiteres Beispiel dafür, wie Kommunikation über Artengrenzen hinweg funktioniert: Lässt ein Reh sein merkwürdiges Bellen vernehmen, beziehen alle anderen Tiere diesen Warn- oder Angstschrei auf sich selbst. Die ganze Stimmung in einem Wald kann sich durch einen solchen Schrei verändern. Es kann sogar sein, dass plötzlich alle Vögel verstummen. Bis eben haben sie gezwitschert und gepfiffen, doch für die nächsten zehn Sekunden herrscht Totenstille – da war doch was, da hat ein Reh gebellt, ziehen wir vorsichtshalber mal die Köpfe ein … Und genauso reagieren Rehe auf die Brunftschreie von Hirschen – sie wissen Bescheid und machen sich aus dem Staub. Wo Hirsche brunften, lässt sich im Umkreis des Brunftgebietes kein Reh mehr sehen – die können mit diesem Spektakel rein gar nichts anfangen, das ist ihnen zu viel Tamtam –, und da braucht kein Reh noch sicherheitshalber nachzusehen, da haben alle schon beim ersten Schrei verstanden.

Kurz gesagt: Jedes Tier beherrscht sämtliche Sprachen, die im Wald gesprochen werden. Keine Tierart führt hier ein isoliertes, nur mit sich selbst beschäftigtes Dasein, jede nimmt am vielfältigen Gesellschaftsleben des Waldes Anteil und interessiert sich auch für die Lebensäußerungen anderer Gattungen.

Aber kein Tier versteht die Sprache des Menschen. Was die Kommunikation angeht, leben Mensch und Tier in ganz und gar unterschiedlichen Welten. Alles, was ich sagen könnte, wäre für ein wildes Tier vollständig bedeutungslos. Spräche ich dort draußen mit einem Tier, würde es mich bestenfalls ignorieren, wahrscheinlich aber einfach davonlaufen. Das heißt: Seine Aufmerksamkeit – beziehungsweise seine Gleichgültigkeit, die mir viel lieber ist – errege ich nur durch meine Körpersprache. Und das bedeutet: Wer mit Tieren kommunizieren will, der muss lernen, jede seiner Bewegungen, jeden seiner Blicke, seine ganze Körperhaltung und selbst die Richtung, in der er sich bewegt, als Kommunikation zu verstehen. Als Anrede oder Gesprächsbeitrag. Darüber hinaus muss er lernen zu schweigen.

Und deshalb häufen sich zwischen Mensch und Tier die Missverständnisse. Sie häufen sich, weil Menschen aus Sicht von Tieren gewöhnlich mit einer durch und durch suspekten Körpersprache kommunizieren. Abgesehen davon, dass Menschen viel zu laut sind, bewegen sie sich viel zu schnell, zu abrupt, zu gehetzt. Sie verbreiten Hektik. Sie zerstören schon durch ihre Art des Auftretens jede Gesprächsgrundlage – und damit jedes Vertrauen. Um bei Tieren anzukommen, müssten Menschen geradezu aus ihrer menschlichen Haut heraus und sich einen völlig anderen Bewegungsstil zulegen. Und damit es nicht zu theoretisch wird, will ich jetzt die Geschichte einer Begegnung mit einem Rotfuchs erzählen. Das Vorspiel mitgerechnet, sind es sogar zwei Geschichten.

Es war im März, nachmittags gegen drei. Ein Tag, an dem endlich wieder die Sonne schien. Irgendwo im Nirgendwo hatte ich einen Baumstumpf auf einem Hügel gefunden und dort auf gut Glück meine Beobachtungsstation bezogen. Wie üblich tat sich nichts. Ich schaltete auf Stand-by und saß apathisch herum, als sich mir weiter unten eine Bewegung mitteilte. Ein merkwürdiger Ausdruck, ich weiß. Aber wie soll ich es nennen, wenn mein dämmerndes Gehirn plötzlich irgendwoher ein Signal empfängt, das auf die Anwesenheit eines Tiers schließen lässt?

Im nächsten Moment zeigte sich dort unten ein Fuchs. Auch er hatte mich entdeckt und sah zu mir her, gelassen, aber interessiert. Erstaunlich, denn um diese Uhrzeit war mit Füchsen eigentlich nicht zu rechnen. Während ich die ersten Bilder machte, setzte er sich hin, blickte weiterhin in meine Richtung, musterte mich unverwandt, mit dieser ruhigen Konzentration, wie sie nur Tieren eigen ist, und ich erwiderte seinen Blick. Von uns beiden war keiner in Eile.

Nach einer gewissen Zeit fand er die Sache offenbar langweilig. Dieser Typ da oben gehört anscheinend dort hin, mag er sich gedacht haben, und selbst, wenn nicht – einer, der sich nicht rührt, führt höchstwahrscheinlich auch nichts im Schilde, der dürfte harmlos sein, folglich brauche ich mich nicht länger mit ihm abzugeben … Also stand er auf, machte kehrt und steuerte eine hübsche, kleine Lichtung an, kaum zwanzig Meter entfernt.

Mehr Vertrauen ist bei einem wilden Tier kaum denkbar. Nicht allein, dass er mir im Laufen den Rücken zukehrte, jetzt erstieg er auch noch einen Baumstumpf mit einer gleitenden Bewegung und setzte sich, das Gesicht von mir abgewandt, aufrecht hin. Ringsum lag noch Schnee, aber dieser Baumstumpf war frei und wurde von der Märzsonne beschienen. Dann und wann prüfte er mit einem kurzen Seitenblick, ob ich ihm gefolgt war – das war ich nicht –, wendete den Blick dann wieder ab und ließ sich seelenruhig seinen Pelz von der Sonne wärmen.

Es war ein Bild vollkommenen Behagens. Durch mein 600-Millimeter-Objektiv beobachtete ich, wie er immer wieder vorübergehend die Augen schloss und wegdämmerte, ganz den Wonnen dieses Sonnenbads hingegeben, während sein Fell im Licht der Nachmittagssonne feuerrot aufflammte. Er war also nicht auf der Jagd, er hatte nichts als Wellness im Sinn. Es war ein ekelhaft kalter Winter gewesen, jetzt ging er allmählich zu Ende, die Sonne gewann wieder an Kraft, und so ein Tag wollte ausgenutzt werden.

Er hatte sich übrigens nicht nur wegen des umliegenden Schnees für den schneefreien Baumstumpf entschieden. Der erhöhte Standpunkt war auch aus Sicherheitsgrü