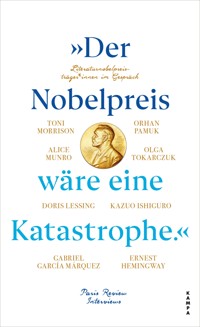

»Der Nobelpreis wäre eine Katastrophe.« E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ernest Hemingway schrieb in seinem Schlafzimmer, das Arbeitszimmer betrat er nur, wenn seine Figuren ihn dorthin trieben. Toni Morrison begann mit dem Schreiben, wenn die »Mama«-Rufe sie nicht davon abhielten - in der Regel vor 5 Uhr am Morgen -, und warnt davor, zu hart mit den eigenen Texten ins Gericht zu gehen: »Es gibt eine Grenze zwischen Überarbeiten und Zerfleischen, es zu Tode zu bearbeiten.« Olga Tokarczuk weiß genau, wann ein Text fertig ist: Wenn ihre Energie dafür aufgebraucht ist. Beim Schreiben hängt sie eher an Computern als an bestimmten Orten. Denn Tokarczuk schaut ständig Sachen im Internet nach – das beruhigt sie und hilft ihr dabei, ihre Vorstellungswelten zu festigen. 1953 an der Rive Gauche gegründet und seit den siebziger Jahren in New York angesiedelt, schenkt die Paris Review Leser*innen seit Jahrzehnten erhellende, amüsante – schlicht einzigartige Gespräche mit Autor*innen. Nun sind die besten Interviews mit acht Nobelpreisträger*innen zum ersten Mal in einem Band versammelt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»Der Nobelpreis wäre eine Katastrophe.«

Literaturnobelpreisträger*innen im Gespräch

Paris Review Interviews

Kampa

William FaulknerEin guter Schriftsteller ist vollkommen rücksichtslos.

Mit Jean Stein (1956)

William Faulkner wurde 1897 in New Albany, Mississippi geboren. Sein Vater war dort als Schaffner bei der Eisenbahn tätig, die wiederum Faulkners Urgroßvater, Oberst William Falkner (ohne »u«) und Autor der Weißen Rose von Memphis, gebaut hatte. Kurz nach Williams Geburt zog die Familie in das rund fünfzig Kilometer entfernte Oxford, wo der junge Faulkner seine Abschlussprüfung an der lokalen Highschool nicht bestand, obwohl er ein unersättlicher Leser war. Im Jahr 1918 meldete er sich als Pilot bei der Königlich Kanadischen Luftwaffe. Ein gutes Jahr verbrachte er an seiner Heimatuniversität »Ole Miss«, danach war er beim Postamt der Universität angestellt, bis er hinausgeworfen wurde – wegen Lesens während der Arbeit.

Durch Sherwood Anderson ermutigt, schrieb Faulkner sein erstes Buch, Soldiers’ Pay (1926). Sein erster Publikumserfolg wurde Sanctuary (1931), ein sensationeller Roman, den Faulkner, wie er sagte, geschrieben hat, um Geld zu verdienen, nachdem seine vorherigen Bücher – Mosquitoes (1927) und Sartoris (1929), The Sound and the Fury (1929) und As I Lay Dying (1930) – nicht genug eingebracht hatten, um eine Familie davon ernähren zu können.

Danach folgte eine Reihe von Romanveröffentlichungen, von denen die meisten das zum Thema hatten, was mittlerweile unter der Bezeichnung »Yoknapatawpha Saga« bekannt wurde: Light in August (1932), Pylon (1935), Absalom Absalom! (1936), The Unvanquished (1938), The Wild Palms (1939), The Hamlet (1940) und Go Down, Moses (1942). Seine Hauptwerke, die er nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb, waren: Intruder in the Dust (1948), A Fable (1954) und The Town (1957). Seine Collected Stories wurden 1951, A Fable wurde 1955 mit dem National Book Award ausgezeichnet. Im Jahr 1949 bekam Faulkner den Nobelpreis für Literatur zugesprochen.

Das Gespräch fand im Frühjahr 1956 in New York City statt.

Mr. Faulkner, vor einer Weile sagten Sie, dass Sie Interviews nicht mögen, stimmt das?

Ich bin gegen Interviews, weil ich ausfällig werde, sobald man mir persönliche Fragen stellt. Wenn die Fragen meine Arbeit betreffen, versuche ich sie zu beantworten. Betreffen sie mich persönlich, beantworte ich sie oder auch nicht. Doch auch wenn ich darauf antworte, ist es möglich, dass ich auf die gleiche Frage morgen eine ganz andere Antwort geben würde.

Was würden Sie über sich selbst – den Schriftsteller William Faulkner – sagen?

Wäre ich nicht auf die Welt gekommen, dann hätte eben ein anderer meine Sachen geschrieben, und das gilt genauso für Hemingway oder für Dostojewski, es gilt für uns alle. Eine Bestätigung dieser Ansicht ist doch, dass es für Shakespeares Stücke drei Anwärter auf die Urheberschaft gibt. Wichtig ist nicht, wer Hamlet oder den Sommernachtstraumgeschrieben hat, wichtig ist allein, dass es jemand getan hat. Der Künstler selbst ist unwichtig. Nur was er schafft, ist von Bedeutung, denn es gibt seit eh und je nichts Neues zu berichten auf dieser Welt. Shakespeare, Balzac und Homer haben alle über die gleichen Dinge geschrieben, und hätten sie ein- oder zweitausend Jahre länger gelebt, so hätten die Verleger überhaupt keiner anderen Autoren mehr bedurft.

Doch selbst vorausgesetzt, dass alles schon gesagt wäre – ist die Persönlichkeit des einzelnen Schriftstellers nicht doch vielleicht bedeutsam?

Bestimmt, aber nur für ihn selbst. Alle anderen sollten intensiv genug mit seinem Werk beschäftigt sein, als dass sie sich auch noch um die Persönlichkeit des Schriftstellers kümmern könnten.

Und was ist mit Ihren Zeitgenossen?

Wir alle konnten unseren Traum von Vollendung nicht verwirklichen. Angesichts unseres grandiosen Versagens rate ich uns daher, weiterhin das Unmögliche zu tun! Könnte ich mein eigenes Werk noch einmal schreiben, so würde ich es bestimmt besser machen, und diese Überzeugung ist die fruchtbarste Einstellung für einen Schriftsteller. Sie ist der Grund, weshalb er weiterarbeitet, weshalb er es immer wieder versucht; er glaubt jedes Mal, dieses Mal klappe es, dieses Mal werde er seinen Traum verwirklichen. Natürlich schafft er es nicht, aber diese Illusion ist der Grund, weshalb seine Einstellung so fruchtbar ist. Brächte er es wirklich fertig, würde seine Arbeit also auch nur ein einziges Mal mit seiner Vorstellung, seinem Traum von Vollendung übereinstimmen, dann bliebe ihm zu tun nur noch übrig, sich das Messer an die Kehle zu setzen und sich in den Abgrund jenseits des erreichten Gipfels zu stürzen, also Selbstmord zu begehen. Ich bin ein gescheiterter Dichter. Wahrscheinlich träumt jeder Romancier anfangs davon, Lyrik zu schreiben, merkt aber schon bald, dass er’s nicht hinbekommt, und versucht es dann mit der Kurzgeschichte, dem nach der Lyrik anspruchsvollsten literarischen Genre. Erst wenn er auch daran gescheitert ist, beginnt er, Romane zu schreiben.

Gibt es so etwas wie ein Rezept, das man befolgen kann, um ein guter Romanschriftsteller zu werden?

Neunundneunzig Prozent Talent. Neunundneunzig Prozent Disziplin. Neunundneunzig Prozent Arbeit. Man darf sich nie zufriedengeben mit dem, was man erreicht hat. Keine Arbeit ist jemals so gut, wie sie sein könnte. Ein Schriftsteller muss immer ein wenig kühner träumen und höher zielen, als er eigentlich kann. Es genügt nicht, nur seine Zeitgenossen oder Vorgänger übertreffen zu wollen! Man muss versuchen, sich selbst zu übertreffen. Ein Künstler wird von Dämonen gejagt. Er weiß nicht, warum sie sich gerade ihn als Opfer gewählt haben, und gewöhnlich hat er auch keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er ist völlig amoralisch, in dem Sinne, dass er jederzeit dazu fähig wäre, zum Räuber, Bettler oder Dieb zu werden, falls ihm das helfen würde, der Vollendung seines Werkes näher zu kommen.

Meinen Sie damit, ein Schriftsteller müsse rücksichtslos sein?

Der Schriftsteller ist einzig und allein seinem Werk Rechenschaft schuldig. Wenn er ein guter Schriftsteller ist, wird er vollkommen rücksichtslos sein. Er ist von seinem Traum besessen. Seine Besessenheit quält ihn so sehr, dass er alles tut, um sich davon zu befreien. Er findet keinen Frieden, bis er es geschafft hat. Dabei geht alles über Bord: Ehre, Stolz, Anstand, Sicherheit und Glück, einfach alles – und zwar nur deshalb, weil sein Buch fertig werden muss. Müsste ein Schriftsteller hierfür seine Mutter ausrauben, er würde keinen Moment zögern. Die »Ode auf eine griechische Urne« [Gedicht von John Keats, Anm. d. Übers.] wiegt eine Menge alter Damen auf.

Demnach spielte der Mangel an Sicherheit, Glück und Ehre eine ziemlich wichtige Rolle im schöpferischen Prozess?

Nein. Diese Dinge sind nur für den Künstler selbst wichtig, für seinen Frieden, seine innere Ruhe. Die Kunst selbst hat mit solchen Dingen wie Ruhe und Frieden nichts zu tun.

Wie müsste die Lebenslage denn aussehen, die einem Künstler die besten Arbeitsbedingungen böte?

Kunst hat mit der Lebenslage nichts zu tun. Sie kümmert sich nicht darum, unter welchen Umständen sie entsteht. Was mich anbetrifft, war die beste Beschäftigung, die mir je angeboten wurde, die als Wirt in einem Bordell. Meiner Meinung nach ist es das beste Milieu, in dem ein Künstler arbeiten kann. Es gibt ihm völlige wirtschaftliche Unabhängigkeit, er ist frei von Angst und Hunger, hat ein Dach über dem Kopf, und fast nichts zu tun. Er muss nur ein paar simple Beträge verwalten und einmal im Monat Bestechungsgelder an die lokale Polizei entrichten. In den Morgenstunden herrscht da tiefste Ruhe, genau zu jener Zeit also, in der man am besten arbeiten kann. Abends ist dann wieder Betrieb, wenn er sich langweilt, kann er jederzeit am gesellschaftlichen Leben seines Hauses teilnehmen. Außerdem ist er in diesem Milieu eine geachtete Person. Er hat nichts zu tun, denn die Buchführung wird von Madame höchstpersönlich besorgt. Alle, die im Haus wohnen, sind weiblichen Geschlechts, blicken zu ihm auf und nennen ihn »Sir«. Auch die Schwarzhändler aus der Nachbarschaft reden ihn mit »Sir« an. Er hingegen darf die Polizisten duzen.

Das richtige Milieu, das ein Künstler benötigt, ist also eine Umgebung, die ihn in Frieden lässt, die ihn allein lässt und ihm doch genug Zerstreuungsmöglichkeiten bietet – und all das für keinen allzu hohen Preis. Ein ungünstiges Milieu treibt einem Künstler hingegen den Blutdruck in die Höhe und bewirkt, dass er mehr Zeit verärgert und frustriert verbringen muss. Ich selbst kann von mir sagen, dass ich nur einiger weniger Dinge zu meiner Produktion bedarf: Papier, Tabak, Essen und ein bisschen Whisky.

Bourbon Whiskey?

Nein, so wählerisch bin ich nicht. Zwingt man mich aber, mich zwischen Scotch oder Wasser zu entscheiden, dann nehme ich den Scotch.

Apropos »wirtschaftliche Unabhängigkeit«: Glauben Sie, dass sie für den Schriftsteller eine Conditio sine qua non ist?

Nein. Der Schriftsteller braucht keine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Bleistift und Papier, das ist alles, was er braucht. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der mit geschenktem Geld allein ein gutes Buch geschrieben hat. Ein guter Schriftsteller wendet sich nicht an Stiftungen. Er ist viel zu beschäftigt mit seiner Arbeit. Wenn er kein erstklassiger Schriftsteller ist, dann betrügt er sich mit der Ausrede, er habe keine Zeit oder keine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Gute schriftstellerische Arbeit aber können auch Einbrecher, Schwarzhändler oder Pferdediebe leisten. Die Menschen haben eben Angst und probieren gar nicht erst aus, wie viel Not und Armut sie ertragen können. Sie haben Angst herauszufinden, wie stark sie sind. Einen guten Schriftsteller kann nichts umhauen. Das Einzige, was ihm etwas anhaben kann, ist der Tod. Die guten Schriftsteller haben keine Zeit, sich um Erfolg oder Reichtum zu kümmern. Erfolg ist etwas Weibliches und wie eine Frau: Wenn du vor ihr zurückschreckst, wirst du übergangen. Deshalb ist es besser, ihr die kalte Schulter zu zeigen, dann wird sie vielleicht eher angekrochen kommen.

Können Arbeiten für den Film Ihr eigentliches Schreiben beeinträchtigen?

Nichts kann einen Schriftsteller beeinträchtigen, wenn er ein erstklassiger ist. Und wenn er’s nicht ist, dann ist ihm sowieso nicht zu helfen. Für einen zweitrangigen Schriftsteller stellt sich das Problem gar nicht, denn er hat seine Seele längst verkauft. Und mit dem Geld einen Swimmingpool angelegt.

Muss ein Schriftsteller, wenn er für den Film arbeitet, Kompromisse eingehen?

Ja, immer. Denn der Film ist seinem Wesen nach eine Kollaboration, und jede Kollaboration wird zusammengehalten vom Kompromiss. Das eben meint dieses Wort: Geben und Nehmen.

Mit welchen Schauspielern arbeiten Sie am liebsten zusammen?

Mit Humphrey Bogart klappte es am besten. Wir arbeiteten zusammen an To Have and Have Not und The Big Sleep.

Würden Sie gerne noch einen anderen Film machen?

Ja, ich würde gerne einen Film über George Orwells 1984 machen. Ich habe mir dazu einen Schluss ausgedacht, der die These bestätigen würde, auf der ich unvermindert beharre: dass der Mensch unzerstörbar ist, einfach weil er den Willen zur Freiheit hat.

Wie haben Sie denn die besten Filmarbeiten zuwege gebracht?

Die besten Szenen – soweit sie mit meiner eigenen Dreharbeit zu tun hatten – kamen zustande, wenn die Schauspieler und der Autor das Drehbuch wegwarfen und dann die Szene bei den Proben improvisierten, kurz bevor die Kamera angeschaltet wurde. Wäre mir dazu keine Gelegenheit geboten worden, und hätte ich die Dreharbeit nicht ernst genommen oder hätte ich mich nicht in der Lage gefühlt, sie ernst zu nehmen, dann hätte ich aus Ehrlichkeit gegenüber dem Film und mir selbst die Finger davon gelassen. Heute weiß ich, dass ich nie ein guter Drehbuchautor sein werde; die Filmarbeit wird nie diese Dringlichkeit für mich haben wie mein eigenes Schreiben.

Können Sie einiges von Ihren legendären Hollywood-Erfahrungen erzählen?

Mein Vertrag mit MGM war soeben ausgelaufen, und ich wollte gerade nach Hause. Da sagte der Regisseur, mit dem ich zusammengearbeitet hatte: »Wenn Sie einen anderen Job hier wollen, sagen Sie’s mir; ich sprech schon mit dem Studio über einen neuen Vertrag.« Ich bedankte mich und fuhr nach Hause. Rund sechs Monate später telefonierte ich mit meinem Freund, dem Regisseur, und fragte ihn, ob ich auf sein Angebot zurückkommen könnte. Kurz darauf erhielt ich von meinem Agenten in Hollywood einen Brief. Darin: ein Scheck für das Gehalt der ersten Woche. Ich war überrascht, denn ich hatte erst einmal eine offizielle Mitteilung erwartet – eine Aufforderung des Studios oder einen Vertrag. Erst dachte ich natürlich, der Brief mit dem Vertrag hat eben Verspätung und wird mit der nächsten Post schon noch kommen. Stattdessen schickt mir in der nächsten Woche mein Agent wieder einen Scheck mit dem Gehalt für die zweite Woche. Das war im November 1932, und das ging so weiter bis zum Mai des nächsten Jahres. Dann erhielt ich ein Telegramm vom Studio. Darin stand: »William Faulkner, Oxford, Miss. Wo sind Sie? MGM Studio.« Ich drahtete zurück: »MGM Studio, Culver City, California. William Faulkner.« Die junge Frau vom Studio fragte mich, wo denn der Text zum Absender sei. »Das ist bereits alles«, sagte ich ihr. »Aber in der Dienstverordnung steht«, meinte sie, »dass ich kein Telegramm ohne Text durchgeben darf, Sie müssen also irgendwas schreiben.« Wir schauten uns daher in der Mappe mit Glückwunschformularen um und suchten da was raus, ich glaube, aus der Sparte »Geburtstagsgrüße«. Das schickte ich dann ab. Kurz darauf kam vom Studio via Telefon die Anweisung, sofort das erstbeste Flugzeug nach New Orleans zu nehmen und dort beim Regisseur Browning vorzusprechen. Nun hätte ich zwar in Oxford einen Zug nach New Orleans nehmen können und wäre acht Stunden später dort gewesen. Aber ich gehorchte dem Studio und fuhr nach Memphis, denn von dort aus startete ab und zu ein Flugzeug Richtung New Orleans. Drei Tage später flog dann tatsächlich eins.

Um sechs Uhr nachmittags erreichte ich Mr. Brownings Hotel und meldete mich an. Dort war gerade eine Party im Gang. Er sagte mir, ich solle mich die Nacht über erst mal richtig ausschlafen und mich auf einen frühen Start am nächsten Morgen einstellen. Ich fragte ihn nach der Story. »Ach ja«, sagte er, »gehen Sie doch mal ins Zimmer soundso, da sitzt der Drehbuchautor, der wird Ihnen schon sagen, worum es geht.«

Ich begab mich also zum besagten Zimmer. Drinnen saß der Drehbuchautor ganz allein. Ich stellte mich vor und fragte ihn nach der Handlung. »Wenn Sie den Dialog erst mal geschrieben haben«, sagte er, »werde ich Ihnen die Handlung schon zeigen.« Ich ging also wieder zu Browning und erzählte ihm, was geschehen war. »Gehen Sie noch einmal hin«, sagte er, »und erzählen Sie ihm, dass der und der – ach, lassen Sie nur, schlafen Sie sich erst mal richtig aus, damit wir morgen früh zeitig anfangen können.«

Am nächsten Morgen fuhren wir alle außer dem Drehbuchautor in einer sehr schicken gemieteten Barkasse nach Grand Isle, das etwa hundertfünfzig Kilometer weit weg war und wo der Film gedreht werden sollte. Wir trafen dort just rechtzeitig zum Mittagessen ein und hatten danach gerade noch Zeit zur Rückfahrt, schafften es also, vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück in New Orleans zu sein.

Und so ging das ungefähr drei Wochen lang. Ab und zu äußerte ich Bedenken, was die Story anbelangte, doch Browning beschwichtigte mich jedes Mal: »Machen Sie sich keine Sorgen, schlafen Sie erst mal richtig aus, damit wir morgen früh zeitig anfangen können.«

Eines Abends bei unserer Rückkehr, als ich gerade erst mein Zimmer betreten hatte, läutete das Telefon. Am anderen Ende war Browning. Er forderte mich auf, sofort zu ihm ins Zimmer zu kommen. Ich ging also hin, und er zeigte mir ein Telegramm. Darin stand: »Faulkner ist entlassen. MGM Studio.« – »Nur keine Angst«, sagte Browning, »ich werde sofort den Soundso anrufen und veranlassen, dass er Sie nicht nur wieder auf die Gehaltsliste setzt, sondern Ihnen auch noch eine schriftliche Entschuldigung zukommen lässt.« Dann klopfte es an der Tür, ein zweites Telegramm war eingetroffen. Diesmal stand auf der Seite: »Browning ist entlassen. MGM Studio.« So fuhr ich also zurück nach Hause. Ich nehme an, auch Browning ist wohl irgendwohin abgedampft. Nur dieser Drehbuchautor wird wohl noch immer irgendwo in seinem Zimmer sitzen, den Scheck mit dem Wochengehalt in der Hand. Der Film wurde nie fertig gedreht. Aber ein Krabbenfischerdorf, das hatten sie gebaut. Mitten im Wasser eine lange Plattform auf Pfählen, darauf Hütten gebaut, sodass es Ähnlichkeit hatte mit einem Kai. Das Studio hätte davon Dutzende für vierzig oder fünfzig Dollar pro Stück kaufen können. Aber sie bauten sich selbst eins, eine Attrappe: eine Plattform mit einer einzigen imitierten Häuserwand, sodass man, wenn man eine der Türen öffnete, um das »Haus« zu betreten, direkt im Ozean landete. Als sie am ersten Tag daran bauten, kam ein Cajun-Fischer angepaddelt – in seiner engen, schwer zu steuernden Piroge, die er aus einem hohlen Baumstamm angefertigt hatte. Den ganzen Tag saß er da, mitten in der sengenden Sonne, und beobachtete diese sonderbaren Weißen, die da so ein sonderbares Ding aufbauten. Am nächsten Tag kam er mit der ganzen Familie: Seine Frau, die ihr Baby stillte, seine anderen Kinder und die Schwiegermutter saßen in der Piroge. Alle saßen sie den ganzen Tag in der sengenden Sonne und betrachteten das alberne, unverständliche Treiben der Weißen. Zwei oder drei Jahre später war ich einmal in New Orleans, und ich hörte davon, dass die Cajuns noch immer meilenweite Wege auf sich nahmen, um das unechte Krabbendorf zu besichtigen, das diese Weißen erst herangeschleppt, aufgebaut und dann zurückgelassen hatten.

Sie sagten, der Schriftsteller muss Kompromisse eingehen, wenn er für den Film arbeitet. Wie ist das bei seinem eigenen Schreiben? Hat er irgendeine Verpflichtung gegenüber seinen Lesern?

Er hat nur die Verpflichtung, sein Werk zu schreiben – so gut er es eben kann. Wenn er damit fertig ist, kann er tun und lassen, was er will, und allen möglichen Verpflichtungen nachgehen, die er danach noch haben mag. Was mich angeht: Ich habe keine Zeit, mich um die Öffentlichkeit zu kümmern. Die Meinung von John Doe zu meinem Werk oder dem anderer interessiert mich nicht. Ich habe meinen eigenen Maßstab und richte mich zum Beispiel danach, ob ich vom Lesen eines eigenen Buches so viel Genuss habe, wie ich empfinde, wenn ich La Tentation de Saint Antoine lese oder das Alte Testament. So was muntert mich auf. Genauso erheitert es mich, wenn ich einen Vogel beobachte. Sollte es so etwas wie eine Reinkarnation geben, dann möchte ich als Bussard wieder auf die Welt kommen. Der wird nie belästigt und ist kaum je in Gefahr, und er selbst kann alles fressen.

Welche Technik benutzen Sie, um Ihrem eigenen Maßstab gerecht zu werden?

Falls ein Schriftsteller an Technik interessiert ist, sollte er besser Chirurg oder Maurer werden. Es gibt keinen mechanischen Weg, keine Abkürzung, um das Schreiben hinter sich zu bringen. Der junge Schriftsteller wäre doch ein Narr, wenn er eine Theorie befolgen würde. Sie müssen aus ihren eigenen Fehlern lernen; Menschen lernen nur durch eigene Fehler. Ein guter Künstler lebt in der Überzeugung, niemand sei gut genug, dass er ihm, dem Schriftsteller, einen Ratschlag geben könnte. Ein solcher Schriftsteller besitzt eine besondere Art von Eitelkeit. Mag er einen älteren Schriftsteller auch noch so sehr bewundern, er muss sich vornehmen, ihn zu übertreffen.

Sie weisen die Nützlichkeit einer Technik also zurück?

Nein, überhaupt nicht. Manchmal prescht die Technik vor und setzt den Traum ins Werk, noch ehe der Schriftsteller selbst etwas zuwege gebracht hat. Doch das ist dann eine »Tour de force« beim Schreiben, und die abgeschlossene Arbeit ist dann einfach nur eine Sache von der Art, wie wenn man Ziegelsteine so mauert, wie’s die Bauzeichnung vorschreibt: Hier weiß der Schriftsteller, wo er jedes einzelne Wort einzusetzen hat – und zwar noch bevor er das erste geschrieben hat. So erging es mir mit As I Lay Dying. Das war keine leichte Arbeit. Ehrliche Arbeit ist nie leicht. Sie war allerdings leicht, als ich das ganze Material bereits beisammen hatte. Zum Schreiben brauchte ich nur gerade sechs Wochen, genauer: die freien Stunden während dieser Zeit – das, was übrig bleibt, wenn man täglich zwölf Stunden körperlicher Arbeit verrichtet. Ich hatte mir eine Gruppe Menschen imaginiert, die konfrontierte ich mit den ganz einfachen und zeitlosen Naturkatastrophen – Überschwemmung und Feuersbrunst – und steuerte mit einfachen, natürlichen Handlungsmotiven das Geschehen. Ganz allgemein gilt, dass das Schreiben leichter fällt, wenn die Technik draußen bleibt. Bei der Arbeit an einem Buch komme ich immer zu einem gewissen Punkt – sagen wir, bei Seite 275, an dem sich die Figuren selbstständig machen, die Initiative übernehmen und das Buch so zu Ende führen, wie’s ihnen passt. Natürlich weiß ich nicht, was geschehen würde, wenn ich das Buch auf Seite 274 beenden würde. Ein Künstler muss die Fähigkeit haben, sein eigenes Werk objektiv beurteilen zu können. Und dann muss er auch genug Aufrichtigkeit und Mut haben, sich darüber nicht selber zu belügen. Da keines meiner bisherigen Bücher meinem eigenen Maßstab genügt hat, muss sich mein Urteil danach richten, welches Buch mir am meisten Kummer und Qualen bereitet hat. So wie viele Mütter ja auch den Dieb oder den Mörder unter ihren Kindern mehr lieben als jenes Kind, das Priester geworden ist.

Und welches Buch wäre das?

The Sound and the Fury. Fünfmal hab ich’s geschrieben, fünfmal versucht, die Geschichte zu erzählen, um diesen Albtraum loszuwerden, der mich so fürchterlich quälte. Es ist die Tragödie von Caddy und ihrer Tochter, zweier verlorener Frauen. Dilsey ist eine meiner Lieblingsfiguren, denn sie ist tapfer, mutig, großzügig, freundlich und ehrlich. Viel tapferer, großzügiger und ehrlicher als ich selbst.

Wie kam Ihnen denn die Idee zu The Sound and the Fury?

Es fing mit einer inneren Vorstellung an. Von deren Symbolträchtigkeit wusste ich damals noch nichts. Diese Vorstellung war nichts anderes als der schmutzige Hosenboden eines kleinen Mädchens; es saß in einem Birnbaum, schaute durch ein Fenster in das Zimmer, in dem die Beerdigung für die Großmutter stattfand, und berichtete das Gesehene seinen Brüdern, die unter dem Baum standen. Nach und nach stellte ich die einzelnen Figuren vor und erklärte, was sie dort machten und wie ihre Hose so dreckig geworden war, und da merkte ich, dass all das unmöglich in eine Kurzgeschichte reinpasst und dass daraus ein Roman werden müsste. Mit der Zeit erkannte ich, wie symbolträchtig das Bild von der dreckigen Mädchenhose eigentlich war, und so entwickelte ich aus diesem Bild jenes vater- und mutterlose Mädchen, das, eine Regenrinne hinunterkletternd, seinem einzigen Zuhause entflieht, das es je hatte und in dem es nie Liebe oder Zuneigung oder Verständnis erfahren hatte.

Damals hatte ich bereits begonnen, die Story aus der Perspektive eines unwissenden Kindes zu erzählen, weil ich spürte, dass es wirksamer sein würde, wenn ich jemanden erzählen ließ, der zwar Bescheid wusste um die Dinge, die vor sich gingen, aber nicht verstehen konnte, weshalb. Doch bald spürte ich, dass die Geschichte so noch nicht richtig erzählt war. So versuchte ich es noch einmal neu, diesmal ließ ich einen anderen Bruder erzählen. Aber auch das war noch nicht das, wie ich es mir vorstellte. So schrieb ich die Geschichte also zum dritten Mal, diesmal aus der Perspektive des dritten Bruders. Doch auch das funktionierte nicht. Daraufhin versuchte ich, die Versatzstücke der Erzählung zusammenzubringen und die Lücken dadurch zu schließen, indem ich mich selbst zum Erzähler machte. Auch diese Version war für mich noch unvollkommen. Und sie blieb es so lange, bis ich fünfzehn Jahre nach dem Erscheinen des Buches einen letzten Versuch unternahm, die Geschichte – als Appendix zu einem anderen Buch – endlich zu Ende zu erzählen und sie loszuwerden, sodass ich selbst zur Ruhe kommen konnte. Keiner meiner Erzählungen bin ich zärtlicher zugeneigt. Sie ließ mich nicht los, und ich konnte sie einfach nie auf adäquate Weise erzählen, obwohl ich mich sehr darum bemüht hatte; und ich würde es gern noch einmal versuchen, auch wenn ich wohl wieder daran scheitern würde.

Wenn Sie an Benjy denken – was für Gefühle löst das bei Ihnen aus?

Alles, was ich für Benjy empfinden kann, ist Kummer und Mitleid für die ganze Menschheit. Man kann für Benjy keine anderen Gefühle hegen, weil er selbst keine Gefühle hat. Das Einzige, was ich in Bezug auf ihn fühle, ist Sorge. Die Sorge darüber, ob er als Figur glaubhaft ist, so wie ich sie erschaffen habe. Er ist ja ein Prolog, so wie der Totengräber in den elisabethanischen Dramen ein Prolog ist. Er erfüllt seine Aufgabe und tritt dann ab. Benjy steht jenseits von Gut und Böse, denn er hat keinen Begriff von Gut und Böse.

Könnte Benjy denn so etwas wie Liebe empfinden?

Benjy hatte so wenig Verstand, dass er noch nicht einmal vermochte, egoistisch zu sein. Er war ein Tier. Zwar empfand er Zärtlichkeit und Liebe, aber er konnte keine Worte für diese Gefühle finden, und es war ja die Bedrohung von Zärtlichkeit und Liebe, die ihn veranlasste, zu bellen, als er die Veränderung in Caddy wahrnahm. Er hatte nun keine Caddy mehr; aber er war so verblödet, dass er nicht einmal bemerkte, wie sehr Caddy ihm fehlte. Er spürte nur, dass irgendetwas nicht stimmte, was ein Vakuum in ihm hinterließ, eine Leere, in die er seine Trauer einhüllte. Er versuchte, dieses Vakuum zu füllen, aber womit? Das Einzige, was er hatte, waren Caddys weggeworfene Hausschuhe. Sie wurden Fetische seiner Zärtlichkeit und Liebe, für die er zwar keine Worte finden konnte, von denen er aber doch wusste, dass sie ihm fehlten. Er war schmutzig, weil er orientierungslos geworden war und ihm Schmutz nichts ausmachte. Er konnte schlicht nicht mehr zwischen Schmutz und Sauberkeit unterscheiden, genauso wenig wie zwischen Gut und Böse. Die Schuhe waren ihm ein Trost, obschon er sich weder an die frühere Besitzerin noch an die Ursache seines Kummers erinnern konnte. Wäre Caddy wiedergekommen, so hätte er sie wahrscheinlich nicht einmal wiedererkannt.

Hat es mit der Narzisse, die Benjy bekommt, eine besondere Bewandtnis?

Sie sollte ihn ablenken. Es war nur eine Blume, wie sie – der Jahreszeit entsprechend – an jenem 5. April eben erhältlich war. Mehr steckte nicht dahinter.

Sehen Sie einen besonderen künstlerischen Wert darin, einen Roman in der Form einer Allegorie zu verfassen, so wie Sie das mit der christlichen Allegorie in A Fable getan haben?

Das ist genauso wertvoll wie das Winkeleisen für den Zimmermann, wenn er ein Haus bauen muss, das viele rechte Winkel hat. In A Fable war die christliche Allegorie das passende Instrument, um diese bestimmte Geschichte zu erzählen, so wie es das Winkelmaß für den Bau eines rechteckigen Gebäudes ist.

Wollen Sie damit sagen, dass sich der Künstler des Christentums wie eines Instruments bedienen kann, so wie sich der Zimmerman bei einem anderen einen Hammer ausleiht?

Dem Zimmermann, den wir meinen, wird es nie an Werkzeug fehlen. Auch an Christentum würde es nie fehlen, wenn wir uns nur darüber einigen könnten, was »Christentum« bedeutet. Für mich meint dieses Wort den individuellen Verhaltenskodex eines jeden Menschen, durch den er sich zu einem besseren Menschen macht, als wenn er nur seiner »Natur« folgen würde. Was auch immer ein jeweiliges Symbol sein mag – ob es sich nun um ein Kreuz oder um einen Halbmond handelt –, immer erinnert ein Symbol den Menschen an den kategorischen Imperativ, fordert es von ihm, so zu handeln, als hinge das Schicksal der Menschheit von seiner Handlungsweise ab. Die verschiedenen Allegorien sind die Maßstäbe, an denen er sich misst und mithilfe derer der Mensch lernt, was er ist. Dem Menschen Gutes beizubringen, kann nicht auf die Weise geschehen, wie man ihm mathematische Regeln beibringen kann. Allegorien können ihm nur dabei behilflich sein, sich selbst zu entdecken, ihm zeigen, wie er für sich selbst einen moralischen Kodex und eine Norm im Rahmen seiner Fähigkeiten und Bestrebungen entwickeln kann. Dies tun die christlichen Allegorien, indem sie ihm ein unvergleichliches Beispiel für das Leiden und die Opfer und das Versprechen der Hoffnung geben. Schriftsteller haben immer schon Allegorien aus dem Bereich des moralischen Bewusstseins verwendet, und sie werden es weiterhin tun, gerade weil solche Allegorien unvergleichliche Beispiele sind, mit denen etwas Großartiges demonstriert wird. Die drei Männer in Moby-Dick repräsentieren die Dreieinigkeit des Gewissens: das Nichtwissen, das sorglose Wissen und das Sorge tragende Wissen. Die gleiche Trinität findet sich auch in A Fable: Da ist einmal der junge jüdische Fliegeroffizier, der sagt: »Das ist schrecklich, ich weigere mich, es anzunehmen, auch wenn ich dafür mit dem Leben bezahlen muss«; dann ist da der alte französische Generalquartiermeister, der sagt: »Das ist schrecklich, aber wir können darum weinen und es ertragen«; und schließlich ist da noch der englische Bataillons-Meldeläufer, der erklärt: »Das ist schrecklich, und ich werde etwas dagegen tun.«

Stehen die beiden unverbundenen Themen in TheWild Palms in einem symbolischen Konnex? Haben die Kritiker recht, wenn sie darin eine Art ästhetischer Kontrapunktik sehen, oder ist der Zusammenhang ein pures Zufallsprodukt?

Ach nein, das ist kein Zufall. Es war eine einheitliche Geschichte, die Geschichte von Charlotte Rittenmeyer und Harry Wilbourne – zwei Menschen, die alles für ihre Liebe opferten und denen sie dann doch verloren ging. Bis ich den Anfang geschrieben hatte, war mir nicht bewusst, dass sich daraus zwei getrennte Erzählstränge entwickeln würden. Erst als ich den in der endgültigen Fassung an erster Stelle stehenden Abschnitt von Wild Palms fertig hatte, wurde mir plötzlich bewusst, dass irgendetwas noch fehlte. Es benötigte Emphase, etwas, das alles zusammenzieht und strafft, so wie das in der Musik der Kontrapunkt bewirkt. So schrieb ich an der Old-Man-Handlung, bis Wild Palms mir keine Ruhe mehr ließ. Da unterbrach ich die Old-Man-Erzählung dort, wo heute der erste Abschnitt zu Ende geht, und machte mich wieder an TheWild Palms, bis der Grundimpuls nachließ. Ich bekam’s aber sofort wieder in den Griff, indem ich einen weiteren Teil der Antithese fertigstellte; jenen, in dem von dem Mann erzählt wird, der seine große Liebe findet und daraufhin, auf den restlichen Seiten des Buches, vor ihr flieht. Das geht so weit, dass er sich sogar freiwillig zurück ins Gefängnis begibt, wo er sich in Sicherheit vor den Nachstellungen der Liebe wähnt. Es sind nur zufällig zwei unabhängige Erzählstränge geworden, vielleicht aus innerer Notwendigkeit. Die eigentliche Erzählung jedoch ist die von Charlotte und Wilbourne.

Hat für Sie das Schreiben mit persönlichen Erfahrungen zu tun, und wenn ja, wie viel hat es damit zu tun?

Das kann ich nicht sagen. Das hab ich mir noch nie überlegt. Denn das »Wie viel« ist nicht wichtig. Ein Schriftsteller braucht dreierlei: Erfahrung, Beobachtungsgabe und Imaginationskraft. Von diesen Eigenschaften können zwei – hin und wieder sogar nur eine – das Fehlen der andern kompensieren. Bei mir beginnt der Prozess des Erzählens oft mit einer einzelnen Idee, einer Erinnerung oder mit einer Vorstellung. Beim Schreiben der Erzählung arbeitet man sich langsam vor bis zu dem Moment, an dem man anfangen muss zu erklären, warum das alles geschah oder welche Folgen es zeitigte. Ein Schriftsteller will glaubhafte Personen in glaubhaften, bewegenden Situationen schildern, und zwar will er das so bewegend wie eben möglich darstellen. Um das zu bewerkstelligen, muss er als eines seiner Werkzeuge natürlich die ihm bekannte Umgebung nutzen. Die Musik ist, so würde ich sagen, wohl das einfachste Ausdrucksmittel, da sie in der Erfahrung und Geschichte des Menschen die erste Stufe war. Da ich aber am besten mit Worten umzugehen weiß, muss ich mich wohl oder übel unbeholfenerer Worte bedienen, um auszudrücken, was durch reine Musik viel besser ausgedrückt werden könnte. Die Musik könnte es zwar besser und einfacher sagen, aber ich bevorzuge den Gebrauch von Worten, wie ich ja auch lieber lese als zuhöre. Ich ziehe das Schweigen dem Klang vor, und das durch Worte entstandene Bild geht aus dem Schweigen hervor. Das bedeutet: Der Donner und die Musik der Prosa sind Kinder des Schweigens.

Manche Leute sagen, sie könnten Ihre Bücher selbst nach zwei- oder dreimaligem Lesen nicht verstehen. Welche Vorgehensweise würden Sie diesen Leuten empfehlen?

Sie sollten sie viermal lesen.

Sie sagten vorhin, Erfahrung, Beobachtungsgabe und Imaginationskraft seien wichtig für einen Schriftsteller. Würden Sie dazu auch noch die Inspiration zählen?

Ich habe keine Ahnung, was das Wort »Inspiration« bedeutet. Ich weiß schlicht nicht, was das sein soll, Inspiration. Ich hab’ zwar schon mal davon gehört, gesehen hab’ ich so was aber noch nie.

Es heißt, Sie seien als Schriftsteller fasziniert von der Gewalt, stimmt das?

Das ist das Gleiche, wie wenn man sagte, ein Zimmermann sei von seinem Hammer fasziniert. Gewalt ist doch nur eins von vielen Werkzeugen. Ein Schriftsteller kann mit nur einem Instrument genauso wenig herstellen wie ein Zimmermann mit nur einem Werkzeug.

Können Sie uns etwas von Ihren schriftstellerischen Anfängen erzählen?

Ich lebte damals in New Orleans und verdiente mir mit allen möglichen Beschäftigungen das, was ich zum Leben brauchte. Dann traf ich Sherwood Anderson. Wir gingen nachmittags in die Stadt und redeten mit allerlei Menschen. Abends trafen wir uns wieder und tranken ein, zwei Flaschen; er sprach, und ich hörte zu. Vormittags blieb er unerreichbar. Da zog er sich zurück, um allein zu sein und zu arbeiten. Am nächsten Tag wiederholte sich das Ganze. Damals sagte ich mir: Wenn so das Leben eines Schriftstellers aussieht – dann muss ich unbedingt Schriftsteller werden! Also begann ich mein erstes Buch zu schreiben. Ich spürte plötzlich, dass mir das Schreiben Spaß machte. Ich vergaß beim Schreiben sogar, dass ich Mr. Anderson drei Wochen nicht mehr gesehen hatte. Bis er eines Tages durch meine Tür kam, sozusagen sein erster Besuch, und sagte: »Was ist denn mit dir los? Bist du böse auf mich?« Als ich ihm entgegnete, ich sei gerade dabei, ein Buch zu schreiben, sagte er nur: »Ach, du lieber Gott!« Und machte sich davon. Als ich das Buch dann fertig hatte – es war Soldiers’ Pay –, traf ich Mrs. Anderson auf der Straße. Sie frage mich, wie ich mit der Arbeit an meinem Buch vorankomme, und ich antwortete ihr, ich hätte es fertig geschrieben. »Sherwood hat mir erzählt«, sagte sie daraufhin, »dass er mit Ihnen einen Deal eingehen will. Unter der Bedingung, dass er Ihr Manuskript nicht lesen muss, will er es seinem Verleger andrehen.« – »Klar«, sagte ich, und so war ich Schriftsteller geworden.

Welcher Art waren die »Beschäftigungen«, mit denen Sie sich Ihr Brot verdienten?

Ich machte, was sich gerade anbot. Ich war zu allem Möglichen zu gebrauchen: als Bootsführer etwa oder als Anstreicher, auch als Pilot. Ich brauchte wenig Geld, weil das Leben damals billig war in New Orleans, und ich brauchte nur einen Ort zum Schlafen, ein bisschen was zu essen, Tabak und ein wenig Whisky. Es gab viele Jobs, die ich für zwei, drei Tage machen konnte. Davon konnte ich einen ganzen Monat leben. Ich bin von Natur aus ein Vagabund und Tramper. Geld bedeutet mir nicht so viel, dass ich dafür arbeiten wollen würde. Meiner Meinung nach ist es eine Schande, dass auf der Welt so viel gearbeitet wird. Es zählt zu den traurigsten Dingen, dass Menschen tagaus, tagein nur eines acht Stunden am Tag tun können: arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten! Keiner kann acht Stunden lang essen, keiner acht Stunden lang trinken, keiner acht Stunden lang lieben – aber acht Stunden lang ununterbrochen arbeiten, das kann man. Das ist auch der Grund, weshalb Menschen sich selbst und ihre Mitmenschen so unglücklich und unzufrieden machen.

Sie müssen sich mit dem Menschen Sherwood Anderson verbunden fühlen – aber was halten Sie von ihm als Schriftsteller?

Er war der Vater meiner Generation amerikanischer Schriftsteller und der Tradition des amerikanischen Schreibens, an die unsere Nachfolger anknüpfen werden. Er ist nie so gewürdigt worden, wie er es verdient hätte. Dreiser könnte man als seinen älteren Bruder bezeichnen, und Mark Twain wäre dann der Vater von beiden.

Was halten Sie von den europäischen Schriftstellern jener Zeit?

Die zwei großen Autoren während meiner Zeit waren Thomas Mann und James Joyce. An den Ulysses sollte man gleich herangehen wie der naive Baptistenprediger ans Alte Testament: voller Glauben.

Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Bibelkenntnis gekommen?

Mein Urgroßvater Murray war, zumindest für uns Kinder, ein freundlicher und sanfter Mann. Obwohl er ein Schotte war, war er zu uns – seinen Enkelkindern – weder besonders fromm noch streng; er war einfach ein Mensch mit eisernen Prinzipien. Einer seiner Grundsätze war der, dass jeder – von den Kindern bis zu den Erwachsenen – morgens beim gemeinsamen Frühstück einen Bibelspruch parat haben musste. Hattest du deinen Bibelvers nicht, dann gab’s auch kein Frühstück. Man war so lange entschuldigt, bis man in den Nebenraum gegangen und dort seinen Vers gelernt hatte. Hierfür gab es eine Tante – eine Art Oberfeldweibel für diese Pflicht –, die sich mit dem Fehlbaren zurückzog und ihm ordentlich auf die Sprünge half, damit er die Hürde beim nächsten Mal sofort nehmen konnte.

Es musste ein authentischer, buchstabengetreuer Vers sein. Als wir noch klein waren, durften wir jeden Morgen den gleichen aufsagen, sofern man ihn gut auswendig konnte. Das ging so lange, bis wir älter und größer geworden waren. Dann, eines Morgens (inzwischen konnte man seinen Vers herunterrasseln und ließ die Zunge drauflosgaloppieren, ohne noch etwas zu hören von dem, was man sagte, denn in Gedanken war man bereits zehn Minuten weiter: beim Speck, Steak, Brathähnchen, Maisgrütze, Süßkartoffeln oder den zwei, drei unterschiedlichen Toast-Sorten) – spürte man plötzlich, wie sich seine Augen auf einen richteten, sehr blaue, sehr freundliche und milde und selbst in diesem Moment keinesfalls strenge Augen, einfach nur die Augen eines Mannes mit eisernen Grundsätzen. Und am nächsten Morgen musste man dann einen anderen Vers aufsagen. Auf diese Weise fanden wir heraus, dass unsere Kindheit zu Ende war; wir waren aus ihr herausgewachsen und hatten die ersten Schritte in die Erwachsenenwelt getan.

Lesen Sie auch Bücher zeitgenössischer Autoren?

Nein, die Bücher, die ich heute lese, sind altbekannte, die ich liebte, als ich jung war. Zu denen kehre ich zurück, wie man zu seinen alten Freunden zurückkehrt: das Alte Testament, Dickens, Conrad, Cervantes’ Don Quijote. Dazu kehre ich jedes Jahr zurück, so wie einige es mit der Bibel handhaben. Dann Flaubert, Balzac (der ja eine ganze eigene Welt aus sich selbst heraus gestaltet hat, einen Blutkreislauf, der sich durch zwanzig Bücher hindurchzieht) und Dostojewski, Tolstoi, Shakespeare. Gelegentlich lese ich auch Melville, von den Lyrikern vor allem Marlowe, Campion, Jonson, Herrick, Donne, Keats und Shelley. Auch Housman lese ich immer noch. Ich habe diese Bücher schon so oft gelesen, dass ich nicht immer auf der ersten Seite anfange und sie bis zu Ende lese. Ich lese vielleicht nur eine einzige Szene oder folge einer Figur, ganz so, wie wenn man sich mit einem Freund einige Minuten unterhalten würde.

Was ist mit Freud?

Als ich in New Orleans lebte, sprach jeder über Freud, aber gelesen habe ich ihn nie. Genauso wenig wie Shakespeare ihn gelesen hat. Ob Melville es getan hat? Ich bezweifle es. Moby Dick hat ihn aber ganz bestimmt nicht gelesen.

Lesen Sie auch mal Kriminalromane?

Ich lese Simenon, weil er mich ein wenig an Tschechow erinnert.

Welches sind Ihre Lieblingsfiguren?

Meine Lieblingsfiguren sind: Sarah Gamp – eine grausame, rücksichtslose Frau, eine Säuferin und Opportunistin, unzuverlässig, das meiste ihres Charakters böse, aber immerhin hatte sie Charakter. Daneben aber auch Mrs. Harris, Falstaff, Prinz Heinz, Don Quijote und natürlich Sancho Pansa. Auch Lady Macbeth habe ich immer bewundert. Und dann Zettel, Ophelia und Mercutio. Dieser und Mrs. Gamp haben dem Leben die Stirn geboten, baten niemals um Gefälligkeiten, jammerten nie. Selbstverständlich auch Huck Finn und Jim [Hawkins]. Tom Sawyer konnte ich nie ausstehen: ein furchtbarer Wichtigtuer. Hingegen schätze ich auch den Sut Lovingood, die Figur aus einem Buch von George Harris – er hat es um 1840 oder 1850 in den Bergen von Tennessee geschrieben. Er machte sich keine Illusionen über sich selbst und tat, was er konnte. Zu bestimmten Zeiten war er ein Feigling, war sich dessen aber auch bewusst und schämte sich nicht dafür. Er gab nie jemandem die Schuld für sein Unglück und verfluchte auch Gott nie dafür.

Wie steht es um die Zukunft des Romans?

Ich glaube, solange die Menschen Romane lesen, wird es auch Romanciers geben. Und umgekehrt. Es sei denn, die Bildmagazine und Comics bringen es doch noch fertig, dass die Lesefähigkeit der Menschen völlig verkümmert und die Literatur wieder zu einer Bilderschrift wird, wie man sie in den Höhlen der »Neandertaler« findet.

Worin besteht Ihrer Meinung nach die zentrale Aufgabe der Kritik?

Der Künstler hat keine Zeit, sich mit Kritikern zu beschäftigen. Nur Möchtegern-Schriftsteller lesen Rezensionen. Die wirklichen Schriftsteller haben dafür gar keine Zeit. Der Kritiker will sich ja auch hervorheben. Was er tut, tut er nicht für den Künstler. Der Künstler ist dem Kritiker überlegen, denn der Künstler schreibt etwas, das den Kritiker bewegt. Der Kritiker hingegen schreibt vielleicht etwas, das alle bewegt – außer den Künstler.

Haben Sie also nie das Bedürfnis, über Ihr Werk mit jemandem zu diskutieren?

Nein, ich bin zu beschäftigt damit, es zu schreiben. Was ich schreibe, muss mir gefallen, und wenn das der Fall ist, brauche ich nicht darüber zu reden. Gefällt es mir aber nicht, dann wird es auch durch das Sprechen darüber nicht besser; man kann es nur verbessern, indem man weiter daran arbeitet. Ich bin kein Literat, sondern nur ein bescheidener Schriftsteller. Fachsimpelei bereitet mir keinerlei Freude.

Die Kritiker behaupten, Blutsverwandtschaften seien zentral in Ihren Romanen – stimmen Sie zu?

Das ist irgendeine Ansicht, und, wie gesagt, ich lese ja keine Kritiken. Ich bezweifle allerdings, dass jemand, der Menschen darstellen will, irgendwie mehr an deren Blutsverwandtschaft interessiert ist als an der Form ihrer Nasen, es sei denn, diese ist notwendig für den Fortgang der Handlung. Konzentriert sich der Schriftsteller auf das Notwendige, also auf das, was wahr ist, weil es mit dem menschlichen Herzen zu tun hat, so bleibt ihm kaum Zeit für andere Sachen, für Ideen zum Beispiel oder für Fakten wie die Nasenformen und Blutsverwandtschaften, denn Ideen und Fakten haben nur sehr wenig mit der Wahrheit zu tun, wie ich finde.

Die Kritiker sind auch der Meinung, dass sich Ihre Charaktere nie bewusst für das Gute oder das Böse entscheiden.