22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Edition Klöpfer

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Wenn Walter Trefz erzählte, war es, als klinge in seiner Stimme das Raunen und Rauschen des gesamten Schwarzwaldes mit. Als ein Wald- und Umweltschützer der ersten Stunde, im Kampf gegen den Sauren Regen, im großen Streit um »Gift, Kalk und Ozon« wurde der Revierförster Trefz für viele zum charismatischen Aufklärer. Für andere blieb er zeitlebens der »Öko-Spinner«, ein renitenter Provokateur und Störenfried. Der »Walder« stand weit über seine Heimat hinaus und schon sehr früh für ein radikales Umdenken: »weniger Chemie, weniger Technik. Wildnis statt Wirtschaftswald. Und insbesondere: echte, tiefe Verbundenheit mit allem, was lebt, wächst und im fortwährenden Kreislauf vergeht.« Über Jahre war Annette Rieger immer wieder Gast in seinem Haus auf dem Kniebis und hat seinen Erzählungen gelauscht, außerdem Gespräche mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern geführt. Was sie erzählt, ist die Geschichte »ihres Walders«, eine sehr persönliche Lebensgeschichte des Försters, Lebensphilosophen und Widerständlers Walter Trefz, gleichzeitig ein Blick hinter die Kulissen von früher Umweltbewegung, Forstwirtschaft und Tourismus im Schwarzwald.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Ähnliche

»Walter Trefz war ein besonderes Original, also einer der Menschen, die es wirklich nur einmal in Leben gibt, mit Leib und großer Seele Förster, Naturphilosoph, Menschenfreund, sanftknorriger Aktivist… mit einer Biographie, die keinen Lebenslauf braucht, in der sich der ganze Schwarzwald wiederspiegelt…«

WALLE SAYER

Annette Maria Rieger 1971 geboren, lebt im Waldachtal bei Freudenstadt. Sie ist Autorin, Journalistin und Kulturvermittlerin. Seit 2016, aus zahlreichen und intensiven Gesprächen, zeichnete sie Walter Trefz’ Erinnerungen und Gedanken auf, sprach darüber mit WeggefährtInnen - und aber auch mit denen, die ihm eher kritisch gegenüberstanden, sich seiner Perspektive verweigerten. Als Walter Trefz, geboren am 8. Oktober 1938, im Juli 2021 unerwartet starb, begann sie, aus all den umfangreichen Aufzeichnungen und Gesprächsmitschnitten ihr bislang persönlichstes Buch zu schreiben.

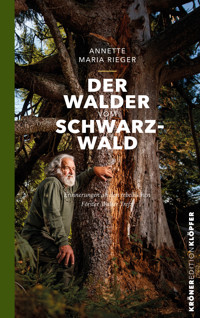

Annette Maria Rieger

Der Walder vom Schwarzwald

Erinnerungen an den rebellischen Förster Walter Trefz

1. Auflage

in der Edition Klöpfer

Stuttgart, Kröner 2023

ISBN DRUCK: 978-3-520-76905-3

ISBN E-BOOK: 978-3-520-76995-4

Umschlaggestaltung: Denis Krnjaic

unter Verwendung eines Fotos von Gottfried Stoppel

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2023 Alfred Kröner Verlag Stuttgart · Alle Rechte vorbehalten

E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt

Wird Abend

Sonne versinkt

Vögel zwitschern

Mond geht auf

Dunkle Wolken

Wind

Bäume

Die letzten Zeilen von Walter Trefz, die er an seinem letzten Lebenstag, am 29. Juli 2021, auf einem Briefumschlag notiert hat.

Inhalt

Mein Walder

Die Bärenfalle

Białowieża

Der Walder und die Forstverwaltung

Der Balzruf des Auerhahns

In den Köpfen der Frauen

Auf dem Forstamt in Bad Liebenzell

Von Freiheit und Mauern

Eine Kindheit in Lombach

Kriegsende

Die Wünschelrute

Eine unheimliche Begegnung

Pfarrer Braun macht das Wetter

Bei den Gebirgsjägern

In der Hügelburg

»Ein Hirsch ist genauso wichtig wie ein Baum – und andersrum.«

Von Erdbeerräubern und Giftspritzern

Väterliche Autorität

»Ein Nationalpark – wozu?«

Der Kniebis-Förster

Von Wipfel zu Wipfel

Wie der Tourismus in den Schwarzwald kam

Die Sache mit den Wühlmaus-Schwänzen

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus

»So Läuft ein deutscher Beamter nicht herum!«

Der Tag, als Walter dem Aberglauben abschwor

»Nai hemmer gsait!« – aktiv in der Freudenstädter Bürgeraktion

»Das bin nur ich, der Björn!«

Etwas Unheimliches geht um im Wald

Umzug auf den Kniebis

Von Ameisenbären, -päpsten und -gehirnen

1981 – »Saurer Regen über Deutschland. Der Wald stirbt.«

1982 – Es kracht gewaltig in Freudenstadt

1983 – »Was habt ihr getan, um das zu verhindern?«

Apokalypse im Erzgebirge: »So etwas darf bei uns nicht passieren!«

»Der Mai ist gekommen, die Bäume sterben aus.«

Visite beim ›Patienten Wald‹: die Erste Freudenstädter Aktionskonferenz

Der »liebe Ignaz« und die »Totengräber der Demokratie«

1984 – Kampfjahr gegen das Waldsterben

»Gott bewahre unseren Tann vor Feuer, Kohl und Zimmermann!«

Jeder selbst gezogene Salatkopf macht die Welt ein bisschen besser…

1985 – Wer nicht hören will…

»Politiker sind schlimmer als Borkenkäfer«

Generalabrechnung, Neuanfang und die ganz persönliche Katastrophe

Mit Weidenkätzle und Haselnuss gegen die Kahlflächen

Vom Ashram auf den Kniebis: Rike

Neues Leben im Forsthaus – und ein verhinderter Neuanfang

Der tote König des Schwarzwalds

»Schwarzer Schnee, Schwarzwald adé«

Gegenwind

Vom Wind zum Orkan: Vivian und Wiebke und die Folgen

Die Sache mit dem Ozon

Das Ende vom Lied oder: »Hier stinkt etwas ganz gewaltig.«

Damenschuhe im Wald

Ein Brief ändert alles

Noch ein Abschied

Nachspiel auf dem Polizeirevier

Verbannung

Lichtblicke

Ein unwürdiger Schluss…

»Sobald man sich vergleicht, öffnet man sein Herz dem Unglücklichsein.«

Wie ein Vorspiel zum Weltuntergang: Lothar

Wieviel Wildnis braucht der Mensch – und der Wald?

Zweiter Frühling

Florian kam nie in die Grube Messel

Einer wie Noah

Ein Urwald von morgen im Nordschwarzwald

Die Kandelaberfichte – ein Überlebenskünstler

Der Holzweg als Sackgasse – und Adieu

Dank

Für Freunde der Schönen Literatur

Mein Walder

Am Tag, an dessen Abend Walter Trefz im Alter von 82 Jahren starb, habe ich An das Wilde glauben von Nastassja Martin gelesen und ein Eselsohr an dieser Stelle gemacht:

Ich habe das Bedürfnis, zu denen zurückzukehren, die sich mit Bärenproblemen auskennen; die in ihren Träumen noch mit ihnen reden; die wissen, dass nichts zufällig geschieht und dass Lebensbahnen sich immer aus ganz bestimmten Gründen kreuzen.

Ich sehe ihn noch vor mir, wie er während einer unserer letzten gemeinsamen Ausfahrten wenige Wochen zuvor schwerfällig aus dem Wagen steigt und dann von einem Bein aufs andere balanciert. Wie er möglichst unauffällig nach dem nächstmöglichen Halt sucht und mich über seine Knie- und Rückenschmerzen hinwegzutäuschen versucht, indem er auf einen Vogel am Himmel deutet. Walder, der Bär.

In meiner Erinnerung war Walter Trefz schon immer da. Der Förster vom Kniebis, der immer wieder für Aufsehen sorgte. In meiner Jugend dachte ich, Jahrgang 1971: Alle Förster sind so wie der, von dem immer wieder in der Zeitung zu lesen ist. Ein Mahner, der dem Schwarzwald eine Stimme gibt. Erst ging es um den Sauren Regen, dann um Giftspritzereien, später auch um Ozon oder um den Klimawandel. Immer war mir klar: Da kämpft einer um seinen Wald. Gleichzeitig habe ich als Echo im Schwarzwald gehört: »Wenn der Querulant mal nur von dem leben müsste, was er da verzapft, dann wär’ es schnell rum mit seinen grünen, nichtsnutzigen Ideen!«

Später erlebte ich den Kniebis-Förster, der inzwischen im Ruhestand war, als Journalistin. Bei einer Führung durch den winterlichen Teuchelwald in Freudenstadt zog er mich genauso in seinen Bann wie meine fünfjährige Tochter. Mich, weil er so anschaulich erzählenkonnte, welcher Eiseskälte die Tannen unter der Schneelast beharrlich standhalten, Anna, weil er ihr mit seinem weißen Bart, dem langen Haar und seiner raunenden Stimme vorkam wie der wilde König des Waldes, einem Märchen entsprungen. Wenige Jahre später spielten Walter Trefz und Anna zusammen als Laien-Schauspieler im Schwarzwald-Märchen Das kalte Herz mit, Trefz in der Rolle des Holländermichel, Anna als Dorfmädchen.

Nach und nach verbanden uns immer mehr Begegnungen. Besonders gut erinnere ich mich an ein Treffen im Frühjahr 2013 vor der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn, wo das Gutachten für den geplanten Nationalpark vorgestellt werden sollte. Aufgebrachte Waldbauern und andere Nationalparkgegner stellten sich dem Plan der grünen Landesregierung mit leibhaftigem Zorn entgegen, demonstrierten lautstark mit Trillerpfeifen, fuhren mit Traktoren Banner auf. Die Befürworter bekundeten ihre Sympathie für das Schutzgebiet mit Lebkuchenherzen, die Gegner hatten dürre Fichtenbäumchen mitgebracht (»Unser Wald im Jahre 2043«) und trugen mit Armbinden ihr Motto zur Schau: »Wir lassen uns nicht blenden«.

Ich war mit Freunden dort und freute mich, dass mich Walter im Tumult erkannte und als Einziger das Gänseblümchen bemerkte, das ich im Knopfloch trug. Zu jener Zeit galt der damals 74-Jährige mit dem von Wind und Wetter gegerbten Gesicht, der silbernen Haarmähne und dem goldenen Ring im Ohr vielen schon lange als Gewissen des Waldes, ein Waldweiser und echtes Urgestein. Für andere verkörperte er einen unbelehrbaren Weltverbesserer, renitenten Störenfried und grünen Chaoten.

Über den Forstrebellen und Nationalpark-Befürworter machten viele Geschichten die Runde. Dabei war er selbst ein großartiger Erzähler und Freund der Literatur. Den Tübinger Verleger Hubert Klöpfer, für den ich als Pressefrau arbeitete, begeisterte Walter Trefz im Winter 2016 während einer Veranstaltung so sehr, dass er mich losschickte: »Dieser Förster hat was zu erzählen. Klopf doch mal an, ob er ein mit uns Buch macht.« Noch an der Garderobe konnte ich Walters Einverständnis einholen. Von da an habe ich ihn und seineLebensgefährtin Helga Pfau regelmäßig auf dem Kniebis besucht. In den folgenden Jahren war ich immer wieder ihr Gast, habe ihn befragt und seine Erzählungen aufgenommen. Helga sah sich derweil Skispringen im Fernsehen an, brachte Kuchen, Kaffee oder gleich ein ganzes Essen auf den Tisch und holte uns zurück, wenn wir zu weit abgeschweift waren. Die Idee war: Diese Erinnerungen eines Schwarzwald-Försters tippe ich ins Reine, dann haben wir das Buch eines unermüdlichen Naturschützers, dessen Charisma seinesgleichen sucht.

So einfach war es dann doch nicht. Denn Walder, wie ich ihn inzwischen nannte, hat zwar von Anfang an kurzweilig und spannend und viel erzählt, doch das universelle Bewusstsein hinter seinen anekdotischen Erzählungen habe ich erst nach und nach entdeckt. Erst im Laufe unserer gemeinsam verbrachten Zeit konnte ich mehr und mehr ermessen, welche Kraft in ihm wohnte – und welche Verzweiflung er auszuhalten imstande war.

Es wird im zweiten Winter gewesen sein. Walder saß auf seinem Sofa im Wohnzimmer, vor dessen Fenster die Vögel von einem aufgehängten Brett ihr Futter pickten, und sagte: »Andere sehen ihr Leben oft erst in den letzten Sekunden wie einen Film vor sich ablaufen. Und ich hab’ das Glück, dass zu Lebzeiten so eine wie du gekommen ist und ich in aller Ruhe nochmal selbst überlegen kann, wie das alles so war.« In diesem Moment, so empfand ich es, hat er mir sein Vertrauen und seine Freundschaft geschenkt.

Über sechs Jahre hinweg ist auf diese Weise nach und nach dieses Buch entstanden – und Walter Trefz für mich der Walder vom Schwarzwald geworden. Und je tiefer mich der Walder hineingenommen hat in seine Wälder, desto mehr konnte ich meinen eigenen Blick weiten. Sein Verständnis der Schöpfung hat mir geholfen, die eigenen Sinne zu schärfen für die Natur. Ich hör’ ihn noch sagen: »Wer sich auf den Wald einlässt, der begibt sich auf einen Weg, der nie zu Ende ist, weil der uns immer Neues lehrt.«

Noch ist Walder so nahe. Vielleicht sogar zu nahe, um seinem Leben als Erzählerin gerecht zu werden. Es ist die Geschichte meinesWalders, die ich erzählen werde. Andere mögen einen anderen Walter Trefz kennengelernt haben. Wer ihn nicht kannte, mag sich mitnehmen lassen in eine Geschichte, die einen Blick hinter die Kulissen von Forstwirtschaft und Tourismus im Schwarzwald wirft, sich erinnern lassen an das frühe Umweltbewusstsein in den 1980er Jahren – oder sich durch diese beispielhafte Biografie schlicht dazu ermutigt fühlen, die inneren Wälder nie preiszugeben.

Am 25. Juli 2021, an meinem 50. Geburtstag, habe ich Walder zum letzten Mal gesehen. Drei Tage später fuhr ich in Schreibklausur nach Dresden. Dort erreichte mich am frühen Morgen des 30. Juli die Nachricht von seinem Tod. Jetzt war seine Geschichte zugleich ein Vermächtnis in Form einer geistigen Stiftung, das als wildnisgrüne Fackel in die Welt getragen werden wollte. Mit der Erzählung seines Lebens möchte ich deshalb mittendrin beginnen. An einem Ort, der Walders Ideal entsprochen hat. Mitten in der Wildnis, über deren pure Lebendigkeit alles zusammenhängt, seh’ ich Walder, den Bär. Der brummelt, wenn ihm etwas missfällt. Kichert, wenn er jemanden bei einem Widerspruch ertappt. Der sich von seinem Gegenüber einen Satz greift, die Aussage auf den Kopf stellt und den Honig einer Geschichte fließen lässt: »Da guck amol!«

Die Bärenfalle

Es war einmal im wilden Osten. Dort, im Nationalpark Białowieża, begegnete Walter Trefz im Alter von 53 Jahren einem Bären, seinem anderen Selbst.

Das Tier ist ausgestopft. Auf einem Diorama im Museum ist zu sehen, wie der Bär Honigwaben ausräubert – bis er auf der Suche nach seiner Lieblingsspeise in die Falle geht. Und die funktioniert so: Der Bär ist einem Bienenschwarm gefolgt, der in einem hohlen Astloch seinen Stock angelegt hat. Um an den Honig zu gelangen, klettert er vier, fünf Meter am Baumstamm hoch. Vor dem Einflugloch der Bienen versperrt ihm ein großer, schwerer Stein den Griff zur süßen Beute. Dieser Stein hängt an einem langen Seil, das weit oben im Baumwipfel über eine Spindel läuft. Mit seiner Tatze schiebt der Bär den Stein kurzerhand zur Seite und will ins Astloch greifen. Doch da schwingt der Stein zurück und knallt ihm gegen den Kopf. Verärgert haut der Bär den Stein erneut zur Seite – worauf er noch kräftiger zurückschlägt. So schaukelt sich das hoch: Von Mal zu Mal haut der Bär stärker zu, und jedes Mal trifft ihn der Stein mit größerer Wucht. Jetzt wird der Bär richtig böse. Zornig haut er den Stein mit aller Kraft noch weiter weg – bis er sich damit letztlich selbst vom Baum schießt.

»Was für ein Jägerlatein!«, lachen Walters Reisebegleiter.

Walter selbst bleibt still. Er fühlt sich, als habe der Stein ihn selbst getroffen. Er sieht die Symbolik und weiß: »Wenn ich immer aggressiver reagiere, werde ich am Schluss erschlagen. So hau’ ich mich durch meine eigene Aggression aus meiner Position, katapultiere mich selbst aus meiner Laufbahn. Wenn ich immer wütender auf das losgehe, was mir im Weg ist, bringe ich mich selbst zu Fall.«

Die Scherze seiner Begleiter über die bauernschlaue Fallenstellerei dreht er zum Sinnbild um: »Die Frage ist doch gar nicht, was für ein gescheiter Jäger sich das ausgedacht hat. Die Frage ist: Verhalten wir uns gescheiter als die Bären in dieser Geschichte?«

Ich will die Geschichte von meinem Walder in der Form erzählen, die mir die nächste ist: eines journalistisch aufbereiteten Porträts, das jeder Leserin und jedem Leser die Möglichkeit bietet, selbst eigene Schlüsse zu ziehen und Bezüge herzustellen. Dabei behelfe ich mir mit Vermutungen, die ganz persönlicher Natur sind.

So stelle ich mir vor, wie Walder bei der Begegnung mit diesem Bären eine Art Déjà-vu hatte. Er kannte diesen Mechanismus der Bärenfalle, der ständig und überall greift: Blindlings wird drauflos gestürmt und alles aus dem Weg geräumt, um so schnell wie möglich Beute zu machen, an den süßen Honig zu gelangen, Gewinne zu erzielen. Ihn mahnte dieser Bär ganz direkt: »Wäre es nicht besser, zu überlegen, wie wir alle zusammen am geschicktesten an unser Ziel kommen? Ohne uns selbst zu schaden? Und dabei zu bedenken, dass die Bienen ihren Honig selber brauchen – zumindest einen Teil davon.«

Walder hat sein Leben lang oft selbst im übertragenen Sinne draufgehauen – und einen Schlag nach dem anderen abbekommen. Er hat berufliche Demütigungen erlebt und privates Scheitern. Als er den Nationalpark in Białowieża besuchte, war gerade erst seine Ehe mit Karin, der Mutter seiner beiden Söhne Florian und Hansjörg, geschieden worden. Und auch Rike, die sieben Jahre zuvor wie eine Springflut direkt aus dem Bhagwan-Ashram bei ihm auf dem Kniebis gelandet war, hatte er nicht halten können. Der Förster war heillos zerstritten mit seinen Vorgesetzten und bundesweit berühmt, teilweise berüchtigt für seinen Kampf für den Wald. Ein Chaot und Unruhestifter für die einen, ein Bewahrer der Schöpfung für viele andere.

Ich frage mich: Aus welchem Stoff war der Faden, mit dem er sich sein dickes Fell immer wieder zusammengeflickt hat, das im Ringen mit sich und der Welt ein ums andere Mal in Fetzen ging? Und lässt sich anhand seines Lebens eine Geschichte des Waldes erzählen, die uns alle angeht?

Białowieża

Vielleicht liegt eine Antwort darauf im Osten. Dort, wo der letzte Tiefland-Urwald Europas zu finden ist: in Białowieża. Einer Landschaft, in der Eichen heute noch so mächtig dastehen, wie dereinst die polnischen Könige, litauischen Fürsten und russischen Zaren gewirkt haben, und Fichten unberührt von holzwirtschaftlichen Begehrlichkeiten in den Himmel wachsen. Noch immer gibt dort der Weißrückenspecht den Takt der Zeit vor. In diesem Grenzland wurde seit dem 15. Jahrhundert kaum Holz geschlagen oder Vieh geweidet, sondern ein Reservat erhalten für die königliche Jagd auf Hirsch, Elch und Wisent.

Wind und Wetter, Sonne und Schnee, Tiere und Pflanzen bestimmen in dem abgeschiedenen Landstrich zwischen Polen und Weißrussland seit vielen Menschengenerationen das unberechenbare Spiel des Lebens. Im freien Lauf der Natur wachsen über Jahrhunderte die Laub- und Nadelbäume heran. Wölfe und Luchse streifen umher, Baummarder wechseln von Baumkrone zu Baumkrone, im Unterholz leben Haselhühner, in den Feuchtwiesen Wachtelkönige. Hier und da ragen gezackte Baumstümpfe wie vergessene Königskronen aus dem Boden, moosbewachsene Relikte, bevölkert von Pilzen, Asseln und Schnecken, ein Tummelplatz für Vögel und Insekten. Sämlinge überdauern im Schatten der Altbäume, üben sich über die Jahreszeiten hinweg in Geduld und wachsen in dichtgedrängten, hauchdünnen Jahresringen heran. Erst wenn ein uralter Riese durch seinen Niedergang eine Schneise ins Kronendach des Waldes reißt und Lichtstrahlen bis zu ihnen durchscheinen, ist ihre Zeit gekommen, selbst dem Sonnenlicht entgegenzuwachsen.

Der Schwarzwaldförster Walter Trefz ist mit seinen BUND- Freunden von Warschau aus in einem kleinen Bus in den polnischen Urwald gerumpelt. Sie haben aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen zusammengefunden: Förster und Biologen, Ornithologen, Ökologen und Geologen – Naturschützer allesamt. Es ist noch kein Jahr vergangen seit jenen Dezembertagen von 1991, als der russische Präsident Boris Jelzin und sein ukrainischer Amtskollege Leonid Krawtschuk auf Einladung des belarussischen Parlamentschefs Stanislaw Schuschkewitsch auf der belarussischen Seite des Nationalparks zur Wildschweinjagd in einer Staatsdatscha zusammengekommen waren, in einem Staatsstreich das Ende der Sowjetunion besiegelten und Boris Jelzin seine Unterschrift unter die Gründungsurkunde der GUS-Staaten setzte.

Walter und seine Freunde kommen auf der polnischen Seite unter, in alten Bauernhäusern, die als Touristen-Unterkünfte vermietet werden. Noch immer steht das Klohäuschen auf einem Misthaufen – wie Walter es aus seiner Kindheit in Lombach kennt. Ihm ist fast schon ehrfürchtig zumute, als er durch das Holztor in den Nationalpark tritt. Hainbuchen spannen grüne Segel aus, Linden säuseln sachte im Wind, Eichen recken ihre knorrigen Äste in alle Himmelsrichtungen. Im mildgrünen Licht der Laubbäume fächern sich Farne auf, umrahmen Gräser in dichten Büscheln die Moore. Die Regeln sind streng, die Tage lang. Gehorsam folgen die BUNDler den Rangern dorthin, wo sie den streng geschützten Urwald betreten dürfen. Die Luft berauscht ganz sanft. Walter atmet tief durch. Alles ist so, das fühlt er, wie es ganz am Anfang gemeint war. Es ist ein Wiedererkennen, obwohl er so einen Wald und dessen Pilze noch nie gerochen hat. Das Unbekannte in diesem urwüchsigen Wald fordert seine Sinne heraus. Er möchte im Geheimnisvollen verweilen und zugleich laufen, alles erkunden und auf sich wirken lassen. Abends dreht und wendet der Förster aus dem Schwarzwald die Eindrücke mit seinen Reisegefährten bis tief in die Nacht.

Sie wollen auf jeden Fall noch einen Wisent-Bullen erleben, diesen an die 900 Kilogramm schweren Koloss. Im Schaugatter halten sie und die Ur-Ochsen Abstand voreinander. Doch Helmut Klein, seines Zeichens Biologe und Vogelkundler, ein Schüler von Konrad Lorenz und waldpolitischer BUND-Sprecher, will näher ran. Der Wisent fasziniert ihn: martialisch, ohne sichtliche Regungen unter dem zotteligen Fell, ein massiger Körper mit monumentalem Schädel und Hörnern, von dem man nie weiß, wann er losstürmt. Jetzt, wo er schonmal da ist, möchte Klein von diesem Urvieh eine Aufnahme von Angesicht zu Angesicht machen. Seine Mitreisenden versuchen ihn zurückzuhalten: »Lass das! Komm zurück!« Doch Helmut Klein lässt sich nicht beirren. Wie ein Storch stakst der große Mann durch das hohe, sonnengebleichte Gras, rückt auf 20, auf 15 Meter vor – und bekommt sein Foto.

Walter muss lachen: »Der Kini!« So nennt er den Freund vom Ammersee aus Bayern. Wenn dieser Kini sich erstmal was in den Kopf gesetzt hat, lässt er sich durch nichts davon abbringen. Kinis Übermut ist ansteckend: Abends, beim Bier, schäumt in Walter der Gedanke auf: »So im Wisent-Gatter, das ist ja nicht die freie Wildbahn. Viel besser wäre es, dem Wisent wie zu Urzeiten draußen in der ursprünglichen Wildbahn zu begegnen!«

Die einheimischen Polen am Nachbartisch wissen, wo das möglich ist. Nur sei es zu weit für einen Fußmarsch. Ein Ranger organisiert in dem kleinen Dörfchen noch um Mitternacht zehn Fahrräder für die Besucher aus dem Westen. In finsterer Nacht radeln sie los. Als der Morgen dämmert, lassen sie die Räder liegen und machen sich auf die Pirsch. Immer gegen den Wind.

Moose leuchten im Morgenlicht grellgrün auf, an ausgebleichten Grashalmen fangen Tautropfen die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages ein. Immer wieder knackt ein Ast, raschelt jemand, durchbricht einer die Stille. Trotz des Radaus für Walters empfindliches Jagdgehör sehen sie Rehe, Rotwild, einen Fuchs – nur weit und breit kein Wisent. Als die Sonne schon hell am Himmel steht, beratschlagen sie am Rand einer Lichtung mit lautem Palaver: weitersuchen oder nicht? Da tritt etwa 15 Meter entfernt lautlos ein Wisent aus dem Wald hervor, als betrete er eine Bühne. Lässig und ganz ruhig sieht sich der Bulle um, schreitet mit seinem eleganten Hinterteil und dem eindrucksvollen Schädel auf seinen breiten Schultern weiter und verschwindet nach ein paar Metern wieder zwischen den Bäumen. Walter wird ganz andächtig: Was für eine kraftvolle Vorstellung.

Das Wissen um die Urkraft des Waldes ist für Walter Antrieb und Auftrag zugleich. Ihn hat es schon als Kind in den Urwald der Lombacher Hecken gezogen. Später, als Förster und Jäger, hat Jahreszeit um Jahreszeit sein Waldwissen vertieft – und die Sehnsucht nach Wildnis geschürt. Im Urwald von Białowieża sieht und ahnt er, was in der Schöpfung zwischen Himmel und Erde als Versprechen angelegt ist. Das Erleben dieses geschützten Eichen- und Hainbuchen-Waldes bestätigt seinen Sinnen: »Wenn ich bloß einen hohen wirtschaftlichen Ertrag haben will, dann geht vieles kaputt im Wald. Wenn es nur um das Betriebsergebnis geht, dann ist da kein Auerochse und kein Wisent mehr, der weidend die Wiesen erhält.«

Die Realität im tiefen, dunklen Schwarzwald, der die Römer einst noch als undurchdringliche Wildnis geschreckt hat, sieht für ihn im Forst-Alltag vielerorts ganz anders aus. Im Wirtschaftswald, in dem Fichte an Fichte möglichst schnell astfreies Holz für Balken und Latten liefern soll, balzt kein Auerhahn mehr, verdichten schwere Maschinen den Boden, bleibt für viele Arten kein Lebensraum: »Da beraubt der Mensch nicht nur seine Mitgeschöpfe, sondern auch sich selbst.« Wenn Walter so sprach, wurden seine hellen Augen ganz dunkel, und sein goldener Ohrring blitzte verwegener als sonst durch sein schwarzes Haar. Für Kini wurde dieser Forst-Amtsmann aus dem Schwarzwald dann ganz zum Walder, dem Bewahrer.

Walter war der Bodenständigere der beiden, mitunter recht derb und hemdsärmelig unterwegs. Der viel- und weitgereiste Helmut Klein ist waldpolitisch versiert vor allem wissenschaftlich unterwegs. Was sie verband, war der Wald – in möglichst urwüchsiger Form als Garant für Leben in seiner ganzen Vielfalt.

Der Walder und die Forstverwaltung

Mag sein, dass Walter Trefz aus Sicht der Forstverwaltung erstmals eine ungeschriebene Regel gebrochen hat, als er 1975 beim BUND eintrat. »Der traut sich was«, raunten Kollegen. Innerhalb der Forstbehörde war es ein rotes Tuch, wenn sich ein Angehöriger ihres Standes so mit dem Naturschutz gemein machte. Ausscheren war nicht vorgesehen im hehren Forstdienst. Von Anfang an wurde eiserne Disziplin gefordert und die Pflege eines Korpsgeistes, der Wald, Wild und Forstleute in feste Hierarchien einband. Wald und Natur waren das Revier und Hoheitsgebiet der Forstverwaltung, so die gängige Auffassung, in dem es keine Umwelt- und Naturschützer brauchte.

Die Konflikte zwischen Walter und seinen Vorgesetzten, so könnte man im Nachhinein sagen, waren damit vorprogrammiert. Einer, der sie kommen sah und hautnah miterlebt hat, ist Karl Günther. Der Förster, wie Walter Jahrgang 1938 und gerade mal einen Monat älter als er, weiß ziemlich genau, wie die rund 1000-seitige Personalakte von Walter Trefz zustande kam, denn er stand dem Forstrebellen all die Jahre als Freund und Gewerkschaftsvertreter bei den Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzten bei. Wobei es Momente gab – das gibt Karl Günther unumwunden zu –, in denen der Förster-Kollege mit seiner Renitenz selbst ihn an den Rand der Verzweiflung brachte.

Die beiden hatten im bitterkalten Februar 1956 die dreitägige Einstellungsprüfung für die Försterlehre gemeinsam gemeistert. Nur sieben der 70 Bewerber hatten es durch dieses Nadelöhr geschafft. Karl Günther, der Sohn eines Försters aus Nonnenmiß bei Enzklösterle, und Walter Trefz, dessen Vater nie aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt ist, waren zwei davon. Das schweißte sie als Freunde fürs Leben zusammen.

In der Nacht vor ihrer praktischen Prüfung herrschten 28 Grad Celsius Kälte. Am Tag kletterte das Thermometer nicht höher als Minus 20 Grad Celsius. Die Aufgabe der großen Waldprüfung lautete: Unverzüglich einen Arbeitsunfall melden! Jeder Prüfling rannte, so schnell er konnte, durch den klirrendkalten Wald. Nur wohin?

Karl »Karle« Günther besaß wie Walter genügend Orientierungsgeschick, um ans Ziel zu gelangen: eine Hütte mitten im Wald, in der ein Ofen bollerte und glühte. Karle kam so durchgefroren bei der Prüfungskommission an, dass er minutenlang keinen Ton herausbrachte. Alle Fensterläden waren geschlossen, damit keine Wärme entweichen konnte. Ein anderer Prüfling zog aus den verrammelten Fensterläden die fatale Schlussfolgerung, er sei am falschen Ort. Bis zum Abend irrte er weiter durch den eiskalten Wald – und kam nie im Forstdienst mit dem gesicherten Einkommen an.

Walter und Karle wussten: Mit der bestandenen Prüfung in der Tasche mussten sie fortan schon goldene Löffel klauen, um noch aus der Beamtenlaufbahn zu fliegen. Dabei war den 17-Jährigen klar: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die Förster galten was und waren den Reichen und Mächtigen, denen der Wald gehörte, ganz nah. Walter und Karle blickten auf zu diesen Förstern, die den Nimbus der hochherrschaftlichen Jagd pflegten und ihre privilegierte Stellung als Männer im grünen Rock zelebrierten.

Wenn die Nachwuchs-Förster morgens in Reih und Glied, den Spaten geschultert, zum Lehrgang in der Nagolder Samenklinge marschierten, schmetterten sie mit Inbrunst das Soldaten- und Fallschirmjägerlied Auf Kreta im Sturm und im Regen aus dem Zweiten Weltkrieg. Für den Dienst im Forst waren sie zu allem bereit. Doch nach und nach stieß ihnen der Drill von Vorgesetzten auf, die als Offiziere gedient und deshalb einen Posten als Revierleiter errungen hatten, ganz gleich, wie es um ihr Forstwissen bestellt war. »Die führen sich auf wie kleine Herrgöttle«, spottete Walter. Bitterernste Konsequenzen daraus musste ein Forstlehrling ertragen, dem der Revierleiter untersagte, sich im tiefsten Winter daheim wärmere Stiefel zu holen. Die Erfrierungen, die der junge Mann damals in seinen Gummistiefeln davontrug, plagten diesen sein Leben lang. Walter und Karle waren entsetzt und achteten fortan wachsamer darauf, wie mit ihnen umgesprungen wurde. Förster Kopp im Steinwald bei Freudenstadt, zu dem Walter als 15-Jähriger in die Lehre als Waldarbeiter gekommen war, hatte keine solchen Machtspielchen nötig gehabt, erinnerte sich Walter.

Der Balzruf des Auerhahns

Zuallererst hatte er Revierförster Kopp beweisen müssen, dass er stundenlang bewegungslos und ohne einen Mucks ansitzen konnte. Erst dann durfte er am Hang hinter dem Stumpenplatz seinen ersten Auerhahn beobachten.

Das ganze Jahr über ist vom Auerhahn weit und breit nichts zu sehen. Nur an diesen besonderen Tagen, an denen der Winter ins Frühjahr übergeht und die letzten Schneefetzen in der Sonne dahinschmelzen, vollführt er seinen Balztanz und vergisst seine Scheu. Ab Ende Februar horchte Förster Kopp abends in die Stille, ob ein Hahn einfiel und die ersten Laute probte. Als es soweit war, führte er Walter frühmorgens durch den Wald zum Balzplatz. Bei jedem Schritt mussten sie darauf achten, nicht auf eine alte, knirschende Schneeverwehung zu treten und einzubrechen. Im stockfinsteren Wald hielten sie schließlich inne und lauschten. Da – ein Knappen. Das war der Auftakt: ein hölzern klingendes Klack-Geräusch. Das wurde immer schneller, steigerte sich bis zum Hauptschlag: »Pflopp« – als ob ein Sektkorken knallt.

Mit einem Schleifen – »schhhhhhhh« – ging es weiter. Im ersten Morgenlicht konnte Walter sehen, wie das Brustgefieder des Auerhahns metallisch schimmerte. Der Vogel schloss die Augen unter seinen imposanten Brauen, die in einem kräftigen Rot leuchteten. Den Schnabel weit geöffnet, fächerte er die schwarzen Schwanzfedern zu einem prächtigen Stoß auf. »Jetzt!«, bedeutete Förster Kopp dem jungen Walter: »Drei Takte lang hört der Auerhahn nichts außer seinem eigenen Gesang!« Die galt es zu nutzen. Förster Kopp sprang exakt drei Schritte näher zu dem balzenden Auerhahn hin, Walter hinterher. »Sobald er verstummt, musst du dastehen wie eine Eins. So lange, bis sich das Spiel wiederholt.« Beim nächsten Schleifen sprangen sie drei weitere Schritte vor. Walter gefiel dieses Spiel. Eine falsche Bewegung, und alles war vorbei.

Andere Waldvögel stimmten mit ein, das Morgenkonzert begann. Jetzt konnte Walter erkennen: Erst wenn sich die Hähne aufgestellt haben, nimmt die unscheinbare, mit dem braunen Gefieder viel besser getarnte Auerhenne ihren Platz ein und ist bereit, den besten Hahn zu erhören. Der Platzhahn richtet sich im Mittelpunkt der Balzfläche ein, die schwächeren und jüngeren Hähne positionieren sich wie ein Sicherungsring um ihn herum. »Kommt ein Dachs von außen, dann gibt es einen Junghahn weniger. Doch der Haupthahn in der Mitte bleibt geschützt. Bis zu ihm dringt erstmal keiner durch«, hatte ihm Förster Kopp erklärt.

Sobald sich an den Buchen aus den Knospen die ersten Blätter entfalten, ist die Zeit der Balz vorbei. Oder wie es Förster Kopp ausdrückte: »Buchenlaub raus, Hahnenbalz aus.«

Immer wollte ich mit Walder mal noch auf den Auerhahn ansitzen. »Komm, zeig mir den, lass uns mal frühmorgens rausgehen! Ich will den selbst sehen«, hab’ ich gedrängt, als er mir das erste Mal von diesem seltenen Tier erzählt hat. Walder hat mich nachdenklich angeguckt,ist aber nicht gleich darauf angesprungen. Das wird im Winter 2017 gewesen sein, und ich meine, ich hätte kurz davor den Sissi-Film im Fernsehen gesehen, in dem es diese erfrischende Auerhahn-Szene mit ihrem Vater gibt. »Ja«, hat er schließlich gesagt, »das könnten wir schonmal machen.« Doch letztlich ist es nie dazu gekommen.

Mittlerweile gibt es kaum noch Auerwild im Nordschwarzwald. Meine Tonaufnahmen, in denen Walder stundenlang von ihm erzählt, sind mir fast die liebsten. Da ist er ganz in seinem Schwarzwald. Sieht vor sich, wie dieser Vogel balzt, brütet und höchst empfindlich auf jede Störung reagiert. Walder hat regelrecht studiert, was der Auerhahn braucht, wie er lebt, was ihn stört und was ihm schadet. Als Förster hat er sich gegen Zäune im Wald verwahrt, weil er aus solchen schon verhungerte Auerhühner ziehen musste, die sich darin verfangen hatten. Er ließ alte Kiefern mit bizarrer Wuchsform stehen, damit sich die Vögel auf deren Ästen niederlassen konnten. In seinem Revier Sandwald hat er die Kleine Rote Waldameise als eiweißreiche Nahrung für die Küken angesiedelt. Über die Jahre ist dadurch etwas viel Größeres entstanden, als er ursprünglich im Blick hatte: »Im Gefolge von dem, was für den Auerhahn gut ist, habe ich erlebt, was einen lebendigen Wald ausmacht.«

Ein Stolperer genügt, so hat es Walder schon bei seinem Lehrförster Kopp gelernt, und der Auerhahn ist weg. Wer ihn nicht kennt, wird ihn kaum sehen, wenn er sich zwischen Heidelbeersträuchern hinduckt. Meine Güte, denk ich mir, während ich seiner Erzählung nachsinne. Was stolpern wir im Wald und in der Welt herum und merken erst, wenn es zu spät ist: Nichts ist selbstverständlich.

In den Köpfen der Frauen

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen die Franzosen im Schwarzwald ganze Waldhänge kahlschlagen und als Bauholz über den Rhein transportieren. Die Kulturfrauen, auch Waldweiber genannt, bepflanzten als ›Trümmerfrauen des Waldes‹ den Schwarzwald hektarweise mit neuen Pflanzkulturen. Sie setzten eine junge, kniehohe Fichte neben die andere und mischten Reihen mit Buchen, Tannen, Bergahornen und Lärchen darunter, genau nach Anweisung des Försters. Letztlich durchgekommen, so zeigte sich 50 Jahre später, sind hauptsächlich die Fichten, zumindest im Freudenstädter Franzosenhieb.

Dieses Aufforsten war in der Nachkriegszeit bei den Frauen heiß begehrt, denn damit konnten sie etwas eigenes Geld verdienen. Der Waldarbeiter-Lehrling Walter fand sich damals in einer Schar von Frauen wieder, in der keine wie die andere war. Da gab es kichernde Mädchen, die gerade mit der Schule fertig waren, gestandene Bäuerinnen, Ledige und junge Mütter, Alteingesessene und Flüchtlings-Frauen. Frühmorgens versammelten sie sich alle mit ihren alten Fahrrädern am Ortsausgang. Bei Sonnenaufgang trat die ganze Schar in die Pedale, radelte auf den meist rostigen Zweirädern kilometerweit aus den Tälern hinauf in den Wald. Die Röcke flatterten im Wind, die Haare steckten unter Kopftüchern, das Vesper sowie der Regenschutz im Rucksack. Auf den Kahlflächen angekommen, wartete bereits der Kulturwart auf sie. Er war bei diesen Einsätzen neben Walter der einzige Mann vor Ort, fungierte als Kapo und Anleiter und stellte jeder Anfängerin eine erfahrene Kulturfrau zur Seite, die mit kundigen Handgriffen vormachte, wie die Pflänzlinge in die Pflanzlöcher gesetzt werden mussten.

Ganz nebenbei entspannen sich Frauengespräche, bei denen es Walter ganz anders wurde. Er erfuhr dabei Dinge, von denen er weder daheim noch in der Schule je gehört hatte. Da wurde über Männer getratscht und gelacht, wurden Sorgen und Ratschläge geteilt, Hochzeiten geplant und gemunkelt, wer schon vor der Eheschließung ein Kind erwartete. Jedes einzelne Haus im Dorf wurde ausgeleuchtet, alles besprochen, was in den Familien vor sich ging. Vor lauter Zuhören vergaß Walter manchmal beinahe das Vespern. Als dann eines Tages die Kulturfrau Emilie in der Mittagspause einen Quelle-Katalog aus ihrem Rucksack zog, war das wie eine Zäsur. Mitten im abgeholzten Wald offenbarten sich angesichts der unzähligen bunten Bilder die vielfältigsten Wünsche und Träume der Frauen. Ab diesem Tag schauten die Frauen gleich nach und rechneten aus, was sie sich mit ihren hart erarbeiteten Kreuzern alles bestellen könnten. Und Walter konnte nur staunen, was sich in den Köpfen der Frauen abspielte und welche Sehnsüchte sie dabei offenbarten.

Auf dem Forstamt in Bad Liebenzell

Fröhlich ließ er zwei silberne 50-Pfennig-Stücke in seiner Hosentasche klimpern, als er zur Forstlehre ins Nagoldtal aufbrach. »Die Kulturfrauen sind für mich zu Lehrmeisterinnen fürs Leben geworden«, erzählte er mir. Und auch wenn die auf dem 50-Pfennig-Stück abgebildete Kulturfrau keine nadelige Fichte, sondern eine symbolträchtigere Eiche pflanzte, so vereinte sie für Walter doch das, was ihn mit 17, 18 Jahren am meisten interessierte: Bäume – und Frauen.

Dem Förstersohn Karle Günther, mit dem er in den gleichen Pflegetrupp kam, ging es ganz ähnlich. In Hirsau, wo die von Uhland bedichtete Ulme aus der Klosterruine ragte, sannen sie auf Abenteuer. Tag für Tag liefen sie zusammen mit Scheren durch das Schweinbachtal, schnitten wie vom Forstmeister geheißen an Bäumen, deren Stämme sich teilten, diese Zwiesel ab, und erzählten sich was.

Es war die Zeit der Geselligkeit und der Heimatabende. Das Schwarzwaldmädel hatte als Operette der ganzen Republik romantische Vorstellungen von wogenden Wäldern und klappernden Mühlen in malerisch blühenden Tälern eingesungen. Da konnte es vorkommen, dass Hausfrauen beim Wäscheaufhängen im Garten von Sommerfrischlern gefragt wurden: »Haben Sie zufällig ein Zimmer frei?« Dann halfen die Schwarzwälder dem Zufall kurzerhand auf die Sprünge, übernachteten selbst unter den Dachsparren auf dem Speicher und überließen ihre Schlafzimmer mit den dicken Federbetten Urlaubern, die sich am einfachen Idyll ergötzten und daheim noch lange von der guten Luft, den frischen Eiern und dem warmen Holzofenbrot schwärmten.

Mit viel Schwung: Walter und Karle Günther beim Ausschneiden von Zwieseln.

Bild: privat

Von Hirsau aus flussabwärts durch das Nagoldtal war es nicht weit bis nach Bad Liebenzell, ihrer nächsten Lehrstation. Dort gab es alle acht Tage einen Tanzabend, so hatten sie gehört. Entsprechend motiviert reisten Walter und Karle pünktlich zum Dienstantritt um halb elf mit dem Zug an. Revierförster Leutze, das Kursbuch der Bahn aufgeschlagen vor sich, herrschte sie ohne weitere Begrüßung an: »Ihr Kollege war schon vor einer Stunde da! Warum kommen Sie so spät?« Erklärungen wollte er gar nicht hören: »Sie beziehen jetzt Ihre Unterkunft und melden sich beim Hau-Meister. Der soll Ihnen Werkzeug geben. Um halb zwei sind Sie wieder hier!«

Ehe sie sich versahen, standen Walter und Karle wieder vor der Tür. Beide holten tief Luft und machten sich, getrieben von blanker Wut, auf den kilometerlangen Weg. So hatten sie sich ihren Einsatz in der noblen Kurstadt nicht vorgestellt. Noch bevor sie ihre Unterkunft erreicht hatten, stand ihr Entschluss fest: »Hier schaffen wir nix!« So einfach ließen sie sich nicht zu Waldknechten dressieren.

Nun wollte allerdings der Dritte in ihrem Liebenzeller Pflegetrupp keinesfalls unangenehm auffallen. Seine Mutter, so hieß es, sei ein echtes Wurzelweible: Sie war 1945 beim Luftangriff auf Bad Wildbad ausgebombt worden und lebte in ärmlichsten Verhältnissen, woran ihr Sohn unbedingt etwas ändern wollte. Dieser Klaus Dengler hatte bereits Gärtner gelernt und war ein begeisterter Musiker. Weil er jede Gelegenheit nutzte, um mit der Geige seinem großen Vorbild Niccolò Paganini nachzueifern, trug er selbst den Spitznamen Paganini.