9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

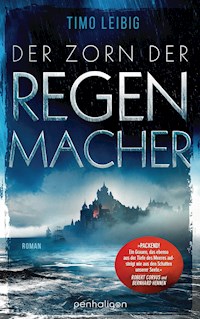

- Herausgeber: Penhaligon Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Jundar-Chroniken

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

»Leibig webt seine packende Geschichte um ein Grauen, das ebenso aus der Tiefe des Meeres aufsteigt wie aus den Schatten unserer Seele.« Robert Corvus und Bernhard Hennen, SPIEGEL-Bestsellerautoren der »Phileasson-Saga«

Seit Wochen geht Regen über der Küstenstadt La Harb nieder: Ernten sind vernichtet, Wasserströme höhlen die Straßen aus, die Menschen werden krank. Leyna gehört zu den Heilerinnen der Stadt, den Schwestern der Zeichen. Doch Leyna verbirgt ein schreckliches Geheimnis vor ihrer Gilde: Sie weiß weit mehr über den Ursprung der Krankheit, als ihr lieb ist, und doch ist sie dem Schrecken hilflos ausgeliefert. Als Leyna alle Hoffnung auf Rettung aufgibt, trifft sie auf die Schmuggler Henning und Nante. Die verwegenen Zwillinge haben auf See eine unheimliche Begegnung gemacht. Nur gemeinsam können die drei das Rätsel des nicht enden wollenden Regens lösen und gegen die wahre Bedrohung für La Harb kämpfen. Und die stammt aus der Tiefe des Meeres ...

Die Jundar-Chroniken:

1. Der Zorn der Regenmacher

2. Die Herrin der Regenmacher

Die Nanos-Dilogie:

1. Nanos - Sie bestimmen, was du denkst (als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel »Die Nanos-Mission«)

2. Nanos - Sie kämpfen für die Freiheit (als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel »Die Nanos-Rebellion«)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Buch

Seit Wochen geht Regen über der Küstenstadt La Harb nieder: Ernten sind vernichtet, Wasserströme höhlen die Straßen aus, die Menschen werden krank. Leyna gehört zu den Heilerinnen der Stadt, den Schwestern der Zeichen. Doch Leyna verbirgt ein schreckliches Geheimnis vor ihrer Gilde: Sie weiß weit mehr über den Ursprung der Krankheit, als ihr lieb ist, und doch ist sie dem Schrecken hilflos ausgeliefert. Als Leyna alle Hoffnung auf Rettung aufgibt, trifft sie auf die Schmuggler Henning und Nante. Die verwegenen Zwillinge haben auf See eine unheimliche Begegnung gemacht. Nur gemeinsam können die drei das Rätsel des nicht enden wollenden Regens lösen und gegen die wahre Bedrohung für La Harb kämpfen. Und die stammt aus der Tiefe des Meeres …

Autor

Als Kind wollte Timo Leibig Erfinder werden – heute erfindet er spannende Geschichten. Sechzehn Bücher hat er bereits in den Genres Krimi, Thriller und Fantasy veröffentlicht. Er legt Wert auf originelle Storys und lenkt den Blick in die Abgründe der menschlichen Seele – wo in uns allen das Böse lauert. Mit seinen Werken bei Blanvalet und als Selfpublisher konnte er über 200 000 Leser*innen bereits begeistern. Wenn Timo gerade nicht schreibt, entwirft der studierte Designer Buchcover, zeichnet Fantasyfiguren oder ist mit seiner Hündin Tessa unterwegs in den Bergen. Bei einer deftigen Brotzeit lädt er die Kreativbatterien auf und träumt bisweilen von einer eigenen Alm in den Alpen.

Weitere Informationen unter: https://www.timoleibig.de

Von Timo Leibig bereits erschienen:

Nanos – Sie bestimmen, was du denkst (als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel »Die Nanos-Mission«)

Nanos – Sie kämpfen für die Freiheit (als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel »Die Nanos-Rebellion«)

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlagund www.facebook.com/blanvalet.

TIMO LEIBIG

DER ZORN DER

REGEN

MACHER

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2021 by Timo Leibig

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Hanka Leo

Karte: Jan Reuter Art & Design Äpfingen, j-reuter.de

Umschlaggestaltung und -motiv: Isabelle Hirtz, Inkcraft

BL · Herstellung: MR

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-25965-5V001www.penhaligon.de

Für meinen Neffen Mick.Kultiviere weiterhin deine Kreativität–ohne sie wäre die Welt grau.

Teil 1: REGEN

Kapitel 1 Königtum Westend, Stürmische See, westlich von La Harb

Seit Tagen fiel Regen vom Himmel, erfüllte die Luft über dem Meer mit einem nicht enden wollenden Rauschen. Es war so allgegenwärtig geworden, dass Henry es kaum mehr wahrnahm. Jetzt allerdings lauschte er ihm gespannt. Regen, der auf das Meer prasselte. Die Ruder tauchten so still ins Wasser, wie es nur die wenigsten vollbringen konnten. Ab und an knarrte das Holz in den Dollen. Sonst nichts.

Es müssen Schmuggler sein, ging es ihm durch den Kopf, während er die zwei Ruderer im regengestreiften Schein der Buglaterne beobachtete. Ihre Gesichter waren von Sonne und Salz gegerbt, ihr Atem ging schwer. Trotzdem ließen sie mit dem Rudern nicht nach, ihr Rhythmus war flott, aber nicht übertrieben schnell; in dieser Geschwindigkeit konnten sie vermutlich stundenlang rudern. Vielleicht sogar Fratera, sinnierte er. Über die Mitglieder der Gemeinschaft aus dem Osten erzählte man sich so einiges, und wenn nur ein Zehntel davon stimmte, war es immer noch genug. Sie waren die Meister der Schmuggelei und der Kaperfahrt, raue Gesellen, die nur ihren eigenen Gesetzen folgten. Er stieß Marci mit dem Ellenbogen in die Seite. »Schau dir was ab!«

Marcis Augen waren riesengroß. Eine Mischung aus Aufregung, Furcht und unverhohlener Neugierde stand im Gesicht des Jungen. Henry konnte es ihm nicht verdenken. Wie oft kam man schon Schmugglern so nahe? Mit dreizehn Lenzen wäre es ihm ebenso ergangen. Der Junge würde mit der Zeit gelassener werden. Musste. Seit sein Vater Enzo kaum mehr in der Lage war, seinen versoffenen Hintern aus der Fischerhütte zu schwingen, blieb dem Sohn nur, dessen Platz einzunehmen. Und Marci machte seine Sache gut. Er war ein anständiger Junge, bekam ordentlich Muskeln und würde in die Fußstapfen seines Vaters hineinwachsen, vorausgesetzt, er konnte den Mund halten wie Enzo. Das würde Henry ihm beibringen.

»Dort.« Der dritte Schmuggler, vermutlich der Anführer, deutete nach vorn.

Der Horizont zeigte sich als verwaschene Linie, ein schiefergrauer Streifen oben, ein schwarzer unten. Dazwischen zeichnete sich die Silhouette eines vor Anker liegenden Dreimasters im Licht des anbrechenden Morgens ab.

»Sollen wir die Ruder übernehmen?«, fragte Henry.

»Nein. Euer Rückweg ist weit.«

Und das war er.Henry brauchte nicht zur zerklüfteten Küste zurückblicken, vor der La Harb auf einer Insel den Gezeiten trotzte. Sie würden bis in den Vormittag hinein brauchen, um die Altstadt auf der Insel und ihre Ausläufer auf dem Festland zu erreichen. Henry fröstelte es bei der Vorstellung, den ganzen Weg zurück durch diesen elendigen Regen zu rudern. Er konnte Regen nicht mehr sehen. Seit zu vielen Tagen fiel er, mal in bindfadendicken Schnüren, mal in perlengroßen Tropfen, mal in feinen Schlieren. Und seit der Regen eingesetzt hatte, spürte Henry diese unangenehme Schwingung, die direkt aus der Mutter See selbst zu kommen schien.

Das beunruhigte ihn. Seit beinahe fünfzig Jahren fuhr er hinaus, und noch nie hatte ihn das Meer geschreckt. Nur das launische Wetter der Stürmischen See hatte ihm Respekt abverlangt, aber Henry wusste, dass heute kein Sturm mit harten Winden und turmhohen Wellen drohte. Es würde ruhig bleiben, und doch gefiel ihm die See nicht. Seit sie aufgebrochen waren, hing ein schmieriger Geruch in der Luft. Er schien aus dem Meer zu kriechen und über der Wasseroberfläche zu hängen wie unsichtbarer Nebel, und er legte sich als süßsaurer Geschmack auf die Zunge. Den hatte er seit gestern Abend im Mund, als der Anführer der Schmuggler im Singenden Anker gefragt hatte, ob sich zwei Fischer ein paar Münzen dazuverdienen wollten. Wahrscheinlich lag es an dem Bier, das sie zur Besiegelung ihrer Zusammenarbeit getrunken hatten. War vermutlich mit Pisse gestreckt.

Henry nickte der Kapuze zu. »Sehr großzügig.«

Der Mann brummte nur und konzentrierte sich auf das näher rückende Segelschiff. Der matte Schimmer einer einzelnen Laterne glomm auf der Galion. Henry fragte sich, welche Figur darunter den Bug zierte. Hatte das Schiff gestern noch im Hafen gelegen oder wagte es der Kapitän nicht einzulaufen?

Henry schimpfte sich einen Idioten. Was ging ihn das an? Je weniger er wusste, desto besser. Er war ein Fischer, der das Wetter deuten konnte, mehr nicht.

Unvermittelt trat die Kapuze an die Laterne, blendete sie ab, auf, ab, auf, bevor sie zurück an die Reling ging und die Hände in die Mantelärmel zog.

Henry erwartete eine Erwiderung des Signals, doch nichts rührte sich auf dem Schiff. Mit den eingeholten Segeln, den Seilen und Tauen, die sich wie ein Spinnennetz zwischen den Masten spannten, sah es aus wie ein Geisterschiff.

Da auch zehn weitere Ruderschläge lang nichts geschah, widmete sich Henry wieder der Mutter See, aus der er sein Leben lang Fische geholt hatte. Unmengen Fische. Seit es regnete, war ihm die Lust dazu abhandengekommen. Heute besonders. Er wollte nur schnellstmöglich die drei Männer und ihre Fracht loswerden – die eisenbeschlagene Truhe stand im Heck des Boots. Er wusste, dass der Gedanke dumm war; sobald das Abenteuer mit den Schmugglern vorüber war, hatte er mit Marci einen Fang einzuholen und zum Markt zu bringen, ob er wollte oder nicht.

Das Wasser gluckerte seitlich von ihm. Wahrscheinlich ein Schwarm Makrelen, die glücklicherweise nie lernten, sich von Booten fernzuhalten.

Schließlich war der Dreimaster heran. Die Bordwand ragte wie eine schwarze Mauer vor ihnen auf. Über der Reling direkt am Vorderdeck erschien eine rußende Fackel. Ein Mann blickte herab. Wie ein Falke. Der schlanke Seefahrer hatte kräftige Schultern, ein markantes Gesicht und Augen lebendig wie der Sturm. Er stand aufrecht wie ein Mast, trug ein schlichtes, türkisfarbenes Gewand mit breitem Kragen, aus grober Wolle, eng anliegend und ohne goldene Schnallen, silbernen Brokat und ausladende Puffärmel, wie Henry sie bei so manchem Seefahrer gesehen hatte. Ein Mann der Tat. Vermutlich der Kapitän.

»Ihr seid spät.« Der Kapitän ließ eine Strickleiter herab. »Die Dämmerung bricht an. Gab es Probleme?«

»Mit der Truhe.« Die Kapuze ignorierte die Leiter. »Wir hätten sie beinahe nicht an Bord gebracht. Da müssen Steine oder Goldbarren drin sein. Ich hoffe Letzteres.«

»Ich auch.« Der Kapitän verschwand, und kurz darauf knarrte schweres Holz. Ein Balken mit herabhängenden Seilschlaufen erschien über ihren Köpfen, drehte sich, bis er im rechten Winkel die Reling überragte. Die Schlaufen glitten, geführt von hölzernen Rollen, herab.

Henry beobachtete, wie die drei Schmuggler fachmännisch die Seilschlaufen um die Kiste schlangen, Knoten banden und die Truhe mithilfe der Hebevorrichtung an Bord beförderten. Die zwei Ruderer kletterten hinterher. Als die Kapuze ebenfalls nach der Leiter griff und sich behände nach oben schwang, atmete Henry durch.

»Marci! Ans Ruder! Wir sind hier fertig!«

»Und Ihr fahrt ohne ein Wort des Abschieds?«

Im Grauschwarz des anbrechenden Morgens stand der Kapitän an der Reling, direkt oberhalb der Galion. Ein Falke zierte sie, die Brust leuchtend weiß gestrichen, das Gefieder darüber blaugrau. Der golden glänzende Schnabel war zum Beutefang aufgerissen.

»Wir sind nicht zum Reden hier, oder?«, entgegnete Henry.

»Aber ich wüsste gern, mit wem man in La Harb weiterhin zusammenarbeiten kann.«

»Dann fragt nach dem Fischer Henry.«

Der Kapitän nickte freundlich und zog etwas unter dem Mantel hervor. Mit einem dumpfen Tonk! landete ein Ledersäcklein auf dem Deck des Fischerboots. »Habt Dank, Fischer Henry. Möge die Mutter See Eure Rückfahrt segnen.«

Der Mann verschwand und rief: »Lichtet den Anker! Refft die Klüver und das Hauptsegel!«

Schlagartig erwachte das Schiff zum Leben, und Henry musterte das Säcklein zu seinen Füßen. Es hatte nach Münzen geklungen, aber für die Fahrt war er bereits von der Kapuze bezahlt worden. Er bückte sich nach dem Geschenk und lockerte die Lederschnur. Es enthielt tatsächlich Kupfer und Eisen, mehr Eisen als Kupfer, eine ganze Handvoll geprägten Metalls. Ungläubig ließ er die Münzen zwischen den Fingern klimpern.

»Stimmt die Bezahlung?«, fragte Marci, der bislang – schwer beeindruckt vom Schmugglerschiff – geschwiegen hatte. »Oder haben sie uns übers Ohr gehauen?«

Henry steckte den Beutel weg und sank ans Ruder. »Einen Henry haut man nicht übers Ohr, verstanden? Und jetzt setz dich und rudere, Junge! Wir haben einen weiten Weg vor uns.«

Trotz des geölten Ledermantels war Henry völlig durchnässt – vom Schweiß. Die Sonne war aufgegangen, aber nur als heller Fleck hinter den Regenwolken zu erahnen. Entsprechend verwaschen und trist lagen die Kiesstrände zu Füßen der La Harber Klippen, und das Heidekraut auf der Grasnarbe glühte nicht wie sonst in der Morgensonne violett, sondern sah eher wie ein feuchtes Band gefärbten Stoffs aus. Auch die Altstadt La Harbs, eine Ansammlung verschiedenfarbiger Mauern, ausladender Türme und schwarzer Schieferdächer auf der vorgelagerten Insel, zeigte sich nur grau in grau in grau – mit einer noch graueren Wolkenhaube darüber. Und war immer noch viele Ruderschläge entfernt.

»Lass uns eine Pause machen«, schlug Marci vor. »Meine Arme brennen.« Er holte sein Ruder ein und massierte sich die Oberarme. Selbstgeschnitzte Ringe aus blassem Walknochen schimmerten an seinen Fingern. Die waren der letzte Schrei unter den jungen Fischern.

Henry ließ sein Ruder sinken und blickte in die See, die sanft gegen den Rumpf des Boots schwappte und vom Regen gekräuselt wurde. Auch seine Muskeln schmerzten, aber er hatte immer noch dieses Unbehagen in der Magengrube. »Wir sollten weiterrudern. Mir gefällt der Morgen nicht.«

»Das liegt am Aufstehen.« Marci gähnte ungeniert und zog einen verschrumpelten Apfel aus der Jackentasche. Herzhaft biss er hinein. Seine Ehrfurcht und Aufregung waren mit den Schmugglern davongesegelt.

»Das gehört zu unserem Beruf, Junge! Und nein, das ist es nicht. Es ist dieser verdammte Regen!« Und leiser fügte er hinzu, sodass nur er selbst es hören konnte: »Und heute irgendwie die See.« Henry ließ den Blick über die endlosen Weiten bis zum Horizont streifen.

»Der Regen?« Marci pfiff durch die Zähne. »Die Götterpisse schreckt mich nicht.«

Henry horchte auf. »Götterpisse? Kommt das wieder von deinem Vater? Ich glaub, ich muss mit Enzo mal ein paar ernste Worte wechseln. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass du nicht über die Götter lästern sollst!«

»Aber es ist doch wahr. Die Götter pissen auf uns runter, und wir fahren noch mit Booten darin herum. Ist doch bescheuert.«

»Marci!«

»Jaja, ich soll nicht lästern.«

»Und schon gar nicht über die Mutter See! Und überhaupt nicht in meinem Boot, verstanden?«

»Was soll passieren? Ernsthaft, Henry. Vater sagt, die Götter haben eh keine Zeit, sich um uns zu kümmern. Die Alten würden nur pennen, und dieses Paar vögelt nur den ganzen Tag miteinander und das war’s.« Er wurde rot, vermutlich, weil er das Wort vögeln benutzt hatte. Wieder biss er in den Apfel, verzog das Gesicht und spuckte das Stück über Bord. »Ein Wurm«, murmelte er. »Igitt igitt.«

»Sieh ihn als Warnung und jetzt halt den Mund, bevor du uns noch in Schwierigkeiten bringst!« Henry griff wieder nach dem Ruder, aber nicht, um zu rudern, sondern um es einzuholen. Wenn sie schon pausierten, konnte er sich eine Pfeife gönnen. Vielleicht vertrieb ein Schmauch diesen süßsauren Geschmack von seiner Zunge und diese seltsame Anspannung aus seinem Körper. Er öffnete seinen geölten Seesack, der unter der Ruderbank verstaut war, und holte Pfeife und Kraut hervor.

Marci warf angewidert den wurmigen Apfel ins Meer, stand auf, trat an die Bordwand und zog seine Hose herunter. In hohem Bogen urinierte er darüber hinweg.

Henry sah nur kurz auf, als er das Plätschern hörte, das den Regen übertönte, und wandte sich kopfschüttelnd vom pickeligen Hintern des Jungen ab. Schnell stopfte er seine Pfeife und schob sich das abgekaute Mundstück zwischen die Zähne, damit die breite Krempe seines Huts sie vor dem Regen schützte.

Das Plätschern erstarb. Ein Keuchen folgte und ein unverkennbares Platschen.

Henry ließ die Pfeife auf den Seesack fallen.

»Mann über Bord!« Mit einem Satz war er an der Bordwand. Das Boot schwankte.

Meerwasser umspülte die alten, geteerten Planken und nährte die Salzkruste, die sich im Lauf der Jahre angelagert hatte. Ein paar Muscheln klebten daran. Ansonsten bemerkte Henry nur etwas Schaum, wo Marci ins Wasser gefallen sein musste. Mehr war da nicht, kein Schemen, kein Umriss, kein Mensch. Nur die Mutter See und die auseinanderlaufenden Kreise der Regentropfen.

»Marci!«

Hastig warf Henry ein Tau ins Wasser. Sein Herz pochte. Seine Fingernägel gruben sich ins Holz, während er bange in die undurchdringliche Tiefe blickte. Auch nach mehreren harten Atemzügen war der Junge nicht zu sehen.

»Du verfluchter Ketzer!«

Henry hastete zu allen Seiten des Boots. Sein Blick huschte über die sanften Wogen. Neben der Buglaterne blieb er stehen, weil er meinte, einen Schatten unterhalb der Meeresoberfläche gesehen zu haben. Einen schnell dahingleitenden Schatten. Ein Stachelrochen? In letzter Zeit gab es viele davon an der Küste. Ein Teil der Fischer fing die Viecher, schnitt ihnen die giftigen Stacheln ab und versuchte, die mit Widerhaken versehenen Spitzen an Möchtegernalchemisten zu verkaufen, die Rochenessenz daraus gewinnen wollten – ein Aphrodisiakum mit fragwürdiger Wirkung.

»Marci!«, rief Henry ein zweites Mal. »Was soll ich denn Enzo sagen, wenn du nicht mehr auftauchst?«

Die See schwieg, und auch der Schatten war nicht mehr zu sehen.

Henry schluckte. Ihm blieb nur eine Möglichkeit: rein ins Wasser und nach dem Jungen tauchen. Das hätte er schon längst tun sollen.

Etwas schabte an der Bordwand backbord.

Henry hastete dorthin.

Nur die See.

»Grundgütige Seelen!«

Sein Überwurf glitt zu Boden. Das Hemd riss er sich über den Kopf. Etwas Schweres klatschte feucht auf Holz.

Henry fuhr herum.

Es kauerte auf den Planken.

Das Ding war groß wie ein Jagdhund, bestand aus Horn und Dorn und fahler Haut, aus deren Falten Wasser rann. Es erinnerte Henry an eine Mischung aus Stachelrochen, Fisch und Echse. Und es beobachtete ihn. Drohend. Aus geschlitzten, orangefarbenen Reptilienaugen.

Henry stieß ein Keuchen aus. »Bleib!« Seine Stimme bebte, während seine Finger nach der einzigen Waffe tasteten, die er immer bei sich trug: sein Messer zum Ausnehmen der Fische.

Ein zischelndes Grollen drang aus der Brust des Wesens. Es bewegte sich auf muskulösen Gliedern auf ihn zu. Zwischen Krallen schimmerten bleiche Schwimmhäute. Im Nacken glibberte etwas Quallenartiges.

Henry hob sein Fischmesser, zehn Fingerbreit blanker Stahl, glattpoliert von Tausenden aufgeschnittenen Fischleibern. Er hatte geglaubt, jegliches Seemannsgarn gehört zu haben. All die Geschichten über riesige Kraken, fliegende Haie, Boote im Bauch von Walen, den weisen Leviathan und verführerische Wassernixen mit riesigen Brüsten und Nippeln so groß wie Perlen. Was da auf ihn zukam, gehörte zu keiner der Geschichten.

Als das Ding das Maul aufriss und einen glänzenden Rachen zeigte, kam eine Reihe nadelspitzer Zähne zum Vorschein. Blutiger Schaum stand dazwischen. Etwas fiel heraus und patschte blass und rot auf den Boden.

Das Messer in Henrys Hand zitterte heftiger. Drei Finger, von Sehnen und Haut zusammengehalten, waren aus dem Schlund gefallen. An einem steckte ein geschnitzter Ring aus Walknochen.

Was Henry blieb, war die Wut. Mit einem Satz war er über der Ruderbank und stach nach dem Wesen, das seinen Schützling getötet hatte.

Das Ding wich geschickt aus und schien nur noch aus Haut und Fängen zu bestehen. Das Maul schnappte rasend schnell nach Henrys Oberschenkel. Die Zähne bohrten sich tief ins Fleisch.

Henry brüllte vor Schmerz und rammte das Messer nach unten. Die Klinge glitt durch glitschigen Schleim und feste Sehnen, schrammte über Horn und Dorn und endete in einem geschlitzten Auge. Das platzte wie eine überreife Weintraube.

Das Wesen heulte kehlig, als würde man eine Sau schlachten, krümmte den Hals, riss an Henrys Wunde ohne Unterlass und nahm Fleisch mit sich.

Henry wagte nur einen Blick. Blut und schimmernder Knochen. Dann setzte er brüllend nach. Das Messer flirrte durch die Luft, ein silberner Streif in der fahlen Morgensonne.

Mit einem Zischlaut sprang die Bestie zur Seite und katapultierte sich mithilfe der Hinterläufe auf das Dollbord, drückte sich von dort geschmeidig ab und spreizte die Gliedmaßen. Für einen Moment hing es wie eine Flugechse in der Luft, dann tauchte es ins Wasser.

Das Boot schaukelte hin und her.

Henrys Atem kam stoßweise. Das Messer zitterte. Wässriges Blut tropfte davon herab. Ihm wurde schwarz vor Augen, und er sank an die Bootswand. Geräuschvoll übergab er sich über Bord.

La Harb.

Er musste zurück. Er musste die Stadt warnen. Was auch immer das gewesen war, es konnte zurückkommen, andere Fischer überfallen, vielleicht gab es mehr davon. Und vielleicht hatte es etwas mit dem andauernden Regen zu tun.

Henrys Blick fand den quallenartigen Fortsatz, den er dem Tier vom Kopf abgetrennt hatte. Halb transparent lag er auf dem Boden in blassrosa Lake, erinnerte an eine violette Qualle mit unterarmlangen Tentakeln.

Es sollte zusammen mit seiner Wunde und Marcis Überresten als Beweis genügen.

Seine Wunde.

Henry hievte sich stöhnend auf die Bank. Er schnitt das zerfetzte Hosenbein ab und band es, so fest es ging, um die Fleischwunde. Wenn er die Blutung stoppte, konnte er es schaffen. Mit einem Ruck zog er den Stoff fester. Dann griff er mit zusammengebissenen Zähnen nach den beiden Rudern. Sie tauchten ins Wasser, so still, wie es nur die wenigsten vollbringen konnten.

Das Boot glitt vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts.

Mit Tränen in den Augen blickte Henry über die Schulter zur Küste. Er würde es schaffen. Die Flut setzte ein und würde ihn Richtung Festland treiben. Er …

… spürte etwas an seiner Brust, feucht und kühl. Es stank nach Essig.

Es war das Quallenwesen. Wie eine Sonnenblume hatte sich der Körper vor ihm entfaltet. Eine Seite war eingeknickt, von einem Schnitt zerteilt, wo Henrys Messer es erwischt hatte. Als Stiel diente eine Art Wurmfortsatz, aus dem Tentakel sprossen. Sie schlängelten sich auf seiner Brust, hielten das Wesen aufrecht.

»Bei der Wächterin!«, entfuhr es Henry, und sein Kopf wich so weit wie möglich in den Nacken zurück. »Steh mir bei!«

Die Oberfläche kräuselte sich zart.

Ganz langsam ließ Henry die Ruder sinken, um die Hände frei zu bekommen und das Ding von seiner Brust zu entfernen. Ganz langsam. Ganz langsam.

Unvermittelt ging ein Ruck durch die Gallertmasse. Sie federte nach vorn, schoss auf sein Gesicht zu.

Henry konnte nicht ausweichen. Er schrie bei der Berührung und schmeckte erst Süße, dann Säure. Es brannte auf seiner Haut. Um ihn herum wurde es violett.

Seine Hände krallten sich in das Gallert, zerrten daran, doch es war zäh wie schlechter Pulpo. In Panik stürzte er rücklings von der Ruderbank, landete auf dem verletzten Oberschenkel, und ihm wurde endgültig schwarz vor Augen.

Als er wieder zu sich kam, war die Welt unter einem violetten Schleier verborgen. Er lag auf dem Rücken. Seine tastenden Finger sagten ihm, auf einem Fischernetz.

Dann spürte er eine feuchte Berührung an seinem Ohr. Es schleckte und schmatzte wie die Zunge eines Hundes – und drang tiefer. Der Erkenntnis folgten siedend heiße Panik und blendender Schmerz.

Es kroch in ihn.

In ihn!

Und Henry schrie.

Kapitel 2 Königtum Westend, La Harb, erste Terrasse

Von den Schieferdächern klatschten Sturzbäche auf das Kopfsteinpflaster. An manchen Stellen glänzte der Regen zwischen den Steinen im Morgenlicht wie Quecksilber, an anderen bildete er Rinnsale, die sich in Pfützen sammelten, und auf diesen schwammen Möwen, mitten auf den Gassen zwischen alten Fässern und stehen gelassenen Wagen.

Den Kopf zwischen die Schultern gezogen eilte Leyna hinter Schwester Jorda und Matronin Misha her. Sie waren von Nachbarn eines Mannes gerufen worden, dessen Frau angeblich beim Wäschewaschen am Strand befallen worden war. Sie hätten ihn beobachtet, wie er sie, eingewickelt in dreckige Wäsche, ins Haus getragen habe. Das quallenartige Getier über ihrem Kopf sei deutlich zu sehen gewesen.

»Hier.« Matronin Misha zeigte auf eine Holztafel an einer regenfleckigen Hausfassade. »Das ist die Gasse.«

Schwester Jorda nickte grimmig. »Dann brauchen wir nur noch das Haus mit den Fensterläden, in die Monde eingeschnitzt sind.«

Sie liefen weiter, während sich die Säume ihrer gerafften Röcke mit Regenwasser vollsogen. Schließlich blieben sie vor einem schmalen Fachwerkhaus stehen. Die Fensterläden waren geschlossen, aber aus den Monden quoll flackerndes Licht hervor – im Inneren wurde ein Feuer geschürt.

Misha klopfte mit den Fingerknöcheln gegen die Haustür. »Aufmachen! Die Gilde der Zeichen bittet um Einlass.«

Nur das Glucksen und Tropfen des Regens bekam sie zur Antwort. Irgendwo prasselte ein weiterer Sturzbach auf etwas Metallisches.

Misha pochte mit der Faust gegen das Holz. »Aufmachen! Oder wir rufen die Stadtwache!«

Die Drohung zeigte Wirkung: Ein Riegel schabte, und die Tür sprang nach innen auf. Ein hagerer Mann musterte sie aus dem Halbdunkel. Sein ergrautes Haar hing ihm strähnig ins Gesicht.

»Ich habe euch nicht gerufen.« Er schloss die Tür wieder, doch Schwester Jorda drängte schnell ihren Stiefel zwischen Tür und Angel. Er musterte den Schuh aus feinem Leder, als wüsste er nicht, was er da sah. Dann blickte er auf; Erschöpfung stand in seinen blau umringten Augen. »Ihr müsst hier falsch sein.«

»Ich glaube nicht.« Jorda zeigte auf die eingeschnitzten Monde. »Man hat uns herbestellt – wegen Eurer Frau.«

Die Unterlippe des Mannes bebte, und ein Glitzern trat in seine Augen, bevor er auf dem Absatz kehrtmachte und im Inneren verschwand. Die Tür ließ er offen.

Im Haus stank es nach Rauch und Essig. Gepaart mit der feuchten Luft ergab sich eine kaum zu ertragende, stickige Schwüle. Leyna brach sofort der Schweiß aus, als sie nach Misha und Jorda die Wohnstube betrat, die hinter einem schweren Stoff verborgen lag, um im Winter die Kälte draußen zu halten. Bündel von Weidenruten, die in einer Ecke lehnten, ließen vermuten, dass die Eheleute als Korbbinder ihr Geld verdienten.

In einer Feuerstelle schwelte nasses Holz, das mehr qualmte als brannte. Zu allem Überfluss zog der weißliche Rauch nicht durch das Loch im Dach ab, sondern verteilte sich im Raum und biss in den Augen.

Der Mann kniete in der hinteren Ecke vor einem Strohsack, auf dem eine ausgemergelte Frau lag. Sie trug ein verschlissenes Nachthemd, aus dem blasse Schenkel und nackte Arme hervorschauten. Als Leyna näher trat, sah sie das violette Ding, das sich wie ein Helm aus Gallert über das Gesicht und die Ohren der Frau gelegt hatte. Es war ein besonders großes Exemplar. Und die Frau war damit die elfte Befallene in La Harb. Und das innerhalb weniger Tage.

»Und?« Der Ehemann hielt die Hand seiner Frau. »Könnt Ihr helfen?«

»Wir werden es versuchen«, antwortete Misha.

»Klingt nicht sehr zuversichtlich.« Er drückte die Finger seiner Frau fester.

Jorda legte ihm sanft die Hand auf die bebenden Schultern. »Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu retten, wie die anderen auch. Aber sagt: Wann habt Ihr sie gefunden?«

»Gestern. Sie wollte nur schnell die Wäsche auswaschen und kam nicht zurück.« Er schniefte.

»Und wo habt Ihr sie gefunden?«

»Am Strand. Ein paar Häuser weiter gibt es eine Rampe zum Wasser.«

Jorda nickte Leyna zu. Sie wusste, was das hieß: nachher prüfen gehen, ob es dort etwas zu sehen gab.

Misha kniete derweil nieder und entwand dem Mann die Hand seiner Frau, um den Puls zu fühlen. »Schwach«, meinte sie und holte aus ihrer Manteltasche ein verschlossenes Schälchen. »Wir werden sie mitnehmen.«

Der Mann erschrak. »Mitnehmen? Wohin?«

»Ins Gildenlazarett natürlich.« Misha schraubte das Döschen auf und tauchte den Finger in die schwarze Paste. Schnell zeichnete sie damit der Frau das Zeichen für Kraft auf den Hals und das für Leben auf den Handrücken. »Dort können wir ihr am besten helfen.«

»Und wie?« Der Mann hatte nur Augen für die magischen Heilzeichen.

»Das lasst unsere Sorge sein.« Misha schmierte den Rest der schwarzen Paste an ihr Kleid. Auf Höhe des Oberschenkels war es bereits pechschwarz. Zu Leyna sagte sie: »Schaust du dir den Strand an, bevor der Karren da ist?« Es war keine Frage.

Leyna fand schnell die Rampe aus roh zusammengezimmerten Eichendielen, über die sie sich zwischen Mauern hinab ans Ufer der Insel begab. Im Gefahrenfall konnte die Stadtwache die Rampe über eine Seilwinde nach oben ziehen und so eine unüberwindbare und erstklassig zu verteidigende Barriere zwischen tieferliegendem Strand und erhöhter Gasse schaffen – ein Relikt aus längst vergangenen Kriegszeiten.

Auf dem schmalen Kiesstreifen lag nichts als Treibholz in allen erdenklichen Größen, vom Zweiglein bis zum halben Baum. Trotzdem sah sich Leyna aufmerksam um, während das Wasser von oben auf sie niederging und vom Meer her gegen ihre Bundschuhe schwappte. Im Kies fand sie nichts außer ein paar undeutbaren Spuren; vermutlich von der Befallenen und ihrem Mann. Doch wohin ihr Blick auch fiel: Sie konnte niemanden finden.

Auch in der trüben Plörre, in die sich das sonst türkisfarbene Meer seit dem Dauerregen verwandelt hatte, war nichts zu erkennen.

Weiter draußen dümpelte ein einsames Fischerboot. Die gedrungene Gestalt eines Fischers war zu erkennen, der ein Netz überprüfte.

Bei dem Anblick ballte Leyna die Hände zu Fäusten. Tränen stiegen keine mehr auf. Sie war auch so schon nass genug.

Als sie über die Rampe zurück in die Gasse gelangte, stand bereits der Karren vor dem Haus der Befallenen. Über der Ladefläche spannte sich eine geölte Plane, in der sich das Regenwasser sammelte. Auf den Seitenwänden waren verschiedene Symbole aufgemalt, ebenso wie auf der durchhängenden Plane, wie Leyna wusste. Sicher. Trocken. Schnell.

Misha kraulte den Esel zwischen den Ohren, die unruhig hin und her zuckten. Leyna wunderte es nicht; Tiere spürten ungute Schwingungen, und solche hingen seit dem Beginn des Regens in der Luft.

Sie trat neben Misha. »Nichts Auffälliges am Strand zu sehen, Matronin.«

Misha tätschelte den Esel, sagte: »Ruhig, mein Freund!«, und wandte sich dem Haus zu. Karrol, der Haushofmeister der Gilde, trug zusammen mit Jorda die Befallene heraus. Sie hatten sie an Armen und Beinen gepackt, der Kopf mit dem violetten Ding ruhte an Jordas Bauch. Die Schwester blickte grimmig drein und hatte den Kopf zur Seite gedreht, um Abstand zu dem Ding zu halten. Furcht flackerte in ihren Augen, aber gewann nicht die Überhand. Jorda war einfach Jorda. Mit ihrem stämmigen Wuchs war sie breiter als Karrol und hätte die Befallene locker allein tragen können, aber für den Ehemann sah es so professioneller aus.

Der lief neben den dreien her und wollte wohl mit auf den Karren klettern, doch Misha trat ihm in den Weg. »Bleibt zu Hause«, sagte sie sanft. »Esst und ruht Euch aus. Ihr könnt ihr jetzt nicht helfen.«

»Aber …«

Misha rieb kurz ihre Finger der rechten Hand an ihrem Kleid, dann strich sie dem Mann mit Zeige- und Ringfinger von der Stirn aus über die Augenbrauen und Augen bis zur Wange. Ihre Fingerspitzen hinterließen hellgraue Streifen.

»Ruht Euch aus!«, sagte sie bestimmt.

Für einen Lidschlag schienen die Streifen auf seinem Gesicht zu funkeln, und der Korbmacher nickte.

»Ja, das wird das Beste sein.« Er machte kehrt und verschwand im Haus. Die Tür schloss sich hinter ihm.

Nachdem sie die Frau auf die Ladefläche gelegt hatten, schwang sich Misha neben Karrol auf die Sitzbank, und Leyna und Jorda kletterten hinten unter die Plane neben die Befallene. Sie lag auf weichen Decken, mit dem Kopf an Leynas Sitzplatz.

Leyna erschauerte bei dem grässlichen Anblick. Das Ding stülpte sich über die Augen und die Nase der Frau, ließ den Mund hingegen frei. Immer wieder ging ein Wabern durch die weiche, mit purpurfarbenen Adern durchsetzte Masse. Dann pulsierte der faltige Wurmfortsatz, der auf Höhe des Ohrs und Halses lag, und die Frau erzitterte am ganzen Körper. Schweiß stand ihr auf der Oberlippe, während sich ihre Finger in die Decken krallten und sich ihr Mund zu einem stummen Schrei öffnete. Es sah nach unsäglichen Schmerzen aus. Oder nach Panik.

Als sich ihre Finger abermals verkrampften, umfasste Leyna sie mit beiden Händen, um der Frau Trost zu spenden.

So fuhren sie rumpelnd zurück zur Gilde, und obwohl es Markttag war, trafen sie kaum Menschen. Wer nicht hinaus in den Regen musste, blieb zuhause im Trockenen, soweit es zuhause trocken war. Durch die regenschwere Luft fühlte es sich überall feucht an, die Wäsche trocknete nicht mehr – was sie wegen des Salzwassers sowieso schon langsam tat –, und in den Häusern auf der untersten Terrasse drückte sich das Grundwasser durch den Stein und bildete feuchte Flecken auf den Fußböden, mancherorts sogar Pfützen.

Misha sagte, lange werde es nicht mehr dauern, bis sich in den einfach gebauten Häusern Schimmel bildete. Dann bekämen sie ein ernsthaftes Problem. Aber irgendwann musste dieser verdammte Regen doch wieder aufhören …

Aber was war schon der Regen im Vergleich zu den Befallenen?

Hinter der nächsten Hausfassade schwamm eine Möwe in einer Pfütze, wo normalerweise die Karren in der Spur fuhren. Krächzend verzog sie sich. Wenig später versperrte ein Wagen voller Schieferschindeln den Weg. Zwei Männer und eine Frau bildeten eine Kette und reichten Schindel um Schindel über eine Leiter hinauf aufs Dach. Eine zweite Frau tauschte dort alte aus, die offenbar nicht mehr dicht waren.

Als sie mit dem Karren näher kamen, bemerkten die Arbeiter sie und hielten in ihrem Tun inne. Die zwei auf der Leiter stiegen wortlos herab, und zu dritt schoben sie den Karren zur Seite. Nur die Frau auf dem Dach blieb breitbeinig auf dem Dachfirst sitzen.

»Habt Dank«, sagte Misha, als Karrol den Karren vorbeimanövrierte.

»Schon recht«, entgegnete eine der Frauen. Sie ließen den Wagen mit der Befallenen nicht aus den Augen, bis er hinter der nächsten Biegung verschwunden war.

Da meinte Jorda leise: »Wir sollten die Seiten ebenfalls mit Planen verhängen.«

»Damit man uns Heimlichkeit vorwirft?« Misha schüttelte den Kopf, ohne zurückzublicken. Ihr graues Haar klebte ihr nass im Nacken. »Auf keinen Fall.«

Jorda hob eine Augenbraue. »Mit Verlaub, Matronin, es geht nicht um uns, sondern um die Befallenen. Soll jeder wissen, wer sie sind?«

Etliche Fuß lang knarrte nur das Holz der Räder auf dem Kopfsteinpflaster, bis Misha meinte: »Ich denke darüber nach.«

Schweigend ging es weiter bis auf einen weitläufigen Platz zwischen den Patrizierhäusern, auf dem sonst der kleine Markt stattfand. Heute waren die Buden allesamt geschlossen, die Holzklappen verriegelt und nass vom Regen. Eine einzelne Krähe trotzte dem Wetter und beobachtete von ihrem Posten auf dem Dach einer Bude aus ihre stumme Fahrt.

Wieder verkrampften sich die Finger der Befallenen, und dabei fiel Leyna auf, dass Misha das Zeichen für Leben auf dem Handrücken, ein kreisförmiges Symbol zweier verschlungener Linien, nicht ganz korrekt aufgemalt hatte. Zwei Enden berührten sich nicht.

Automatisch suchte sie in den Taschen ihres Kleids nach ihrer eigenen Paste. Diese war jedoch nicht schwarz, sondern rot, die Farbe der Jungprofessinnen der Gilde, und so spannten sich ihre Finger nur um das unauffällige kleine Döschen.

Ihr war es erst nach der Ewigen Profess gestattet, Schwarz zu nutzen. Die Prüfung stand Leyna zwar bald bevor, nachdem sie nun fast fünf Jahre lang erst als Novizin und dann als Jungprofessin gelernt hatte, aber solange sie die Prüfung nicht abgelegt hatte, blieb ihr das Schwarz verwehrt. Und mit verschiedenen Farben funktionierten die Symbole nicht, konnten sie die Energie des fünften Elements nicht bündeln und lenken.

Jorda schien Leynas Blick auf das Symbol richtig zu deuten, denn sie zog ihrerseits ihre schwarze Paste hervor, eine Mischung aus Distel, Amber und Zinn. Ihr Zeigefinger legte sich über ihre Lippen, während sie es geschickt mit der anderen Hand öffnete und Leyna entgegenhielt.

Die nickte dankbar, tippte ihren Zeigefinger hinein und schloss damit die beiden losen Enden auf dem Handrücken der Befallenen. Das Symbol funkelte, und die Frau atmete tief durch.

Und dann tat Leyna etwas, das sie ohne die Ewige Profess ebenfalls nicht durfte: Sie fügte geschwind ein weiteres Zeichen oberhalb des anderen hinzu. Träumen. Ein Funkeln, und die Frau schien sich noch mehr zu entspannen.

Jorda hatte Leynas Tun beobachtet und dabei die Stirn gefurcht, sagte aber nichts und steckte ihre Paste wieder ein.

Kurz darauf erreichten sie das mehrgeschossige Gildengebäude auf der zweiten Terrasse, das am Rand der Klippen einen Teil der Stadtmauer bildete. Zu Leynas Überraschung stand das Eingangsportal offen, und das tat es nie. Auch fehlten die beiden Schwestern, die normalerweise strenge Kontrollen bei den Hereinkommenden durchführten, denn in der Gilde lagerten Pulver, Pasten und Tinkturen, die in den falschen Händen gefährlich werden konnten, außerdem war die Bibliothek der Gilde, tief in den Kellern, die größte im Westen. Artefakte und Folianten von unschätzbarem Wert trotzten unterhalb des Meeresspiegels der Zeit.

Misha schien genauso irritiert, murmelte etwas, sprang vom Karren und eilte auf das Portal zu. »Jorda!«, rief sie. »Folgt mir!« Mit wehenden Röcken verschwand sie im Portal.

Karrol brachte den Esel zum Stehen, damit Jorda hinten absteigen konnte.

»Ihr wartet hier!«, sagte sie und eilte hinter der Matronin her.

Er musterte das dunkle Portal, bevor er sich zu Leyna umwandte. »Das gefällt mir nicht. Diese Stille.« In seiner Stimme schwang Unbehagen mit, vielleicht sogar Furcht.

Leyna teilte beides. In der Stille lag eine Schärfe, die nicht sein sollte. Zwar tropfte und patschte der Regen überall um sie herum, aber es war ein leeres Tropfen. Ein trostloses Rauschen. Wie stummes Weinen. Etwas war passiert.

Der Wurmfortsatz der Befallenen waberte. Auf ihren nackten Armen und Beinen hatte sich eine Gänsehaut gebildet. Schnell zog Leyna ihr eine der Decken über den Körper und, einem Impuls folgend, sogar über den Kopf.

Aus dem offen stehenden Portal drang ein entfernter Schreckensschrei.

»Ich gehe auch nachsehen.« Leyna kletterte vom Karren. »Pass bitte auf sie auf.«

Karrol nickte, die Stirn gefurcht und den Blick argwöhnisch auf das Portal gerichtet.

Der Regen zerrte an ihren Gewändern, als sie die letzten Schritte zurücklegte.

Im Flur Stille. Niemand zu sehen. Zwei Fackeln rußten und spendeten kaum Licht. Nasse Fußspuren auf dem gefliesten Boden. Fußspuren mehrerer Personen. Von acht oder mehr.

Leyna folgte ihnen. Die Geräusche ihrer Schritte hallten von den Wänden wider, dann erreichte sie das Lazarett linker Hand, einen lang gestreckten Säulensaal, in dem sie Kranke behandelten und wohin sie die Befallenen gebracht hatten. Die Regenspuren verschwanden darin.

Es war zu still. Zehn Befallene plus Schwestern hätte sie hören müssen. Und dann dieser Gestank. Es roch nach Urin, Essig und …

Ein leises Schluchzen drang aus dem Lazarett. Leyna trat durch die Tür und erstarrte.

Die zehn Strohbetten waren noch belegt, nur nicht mit Lebenden. Allen Befallenen hatte man die Kehlen durchgeschnitten. Mit den violetten Hauben aus Gallert, dem roten Lächeln darunter und den Blutspritzern auf ihren Gewändern sahen sie grotesk aus. Dazu die Blutlachen, die sich langsam unterhalb der Strohbetten ausbreiteten.

An eine Säule gelehnt saß Schwester Bea, die Misha in deren Abwesenheit vertrat. Sie hatte die Knie an die Brust gezogen, umklammerte sie und schluchzte. »Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich konnte …« Wieder ein Schluchzen, und ein Spuckefaden zog sich zu den Knien.

In der Haupthalle am Ende des Flurs wurden Stimmen laut, gefolgt von Stiefelpoltern.

»Ihr seid von allen Göttern verlassen, Molten! Das könnt Ihr nicht! Das ist nicht rechtens!« Misha.

Leyna wandte sich von Bea und dem bizarren Anblick der Getöteten ab und trat zurück in den Gang.

Misha stürmte neben dem Stadtvater aus der Haupthalle. Molten war ein kahlköpfiger Mann Anfang vierzig und trug seine schlichte, schwarz-weiße Amtsrobe. Ihnen folgten im Laufschritt acht Männer der Stadtwache. Ihre sonst dunkelblauen Mäntel wirkten durch die Nässe, als seien sie aus Pech, und vier von ihnen hatten Dolche in Händen. Auf den Klingen glänzte Blut.

»Der Stadtrat hat entschieden«, entgegnete Molten knapp. In einer Hand hielt er den mannshohen, reich verzierten Stab des Verwalters. »Die Gilde hat sich zu fügen.«

»Aber doch nicht so! Das widerspricht unserem Kodex, jeder unserer Überzeugung! Wir retten! Wir heilen! Wir helfen! Hier geht es um Menschenleben!«

Keine drei Armlängen von Leyna entfernt blieb der Stadtvater stehen. »Ja, um Menschenleben geht es, Matronin. Nur um wie viele? Der Rat musste abwägen: ein paar Befallene oder die ganze Stadt.« Er schüttelte die polierte Glatze und marschierte weiter, direkt an Leyna vorbei, ohne das Lazarett mit seinen Schrecken eines Blicks zu würdigen. Dabei rief er mit seiner Stadtvaterstimme, die es gewohnt war, Gesetze zu verkünden: »Ab sofort wird jede Lieferung in die Gilde kontrolliert! Keine Verarztung Befallener mehr. Neue Fälle sind sofort zu melden! So will es der Rat, und der Rat ist das Gesetz.«

»Nein«, kam es heiser über Leynas Lippen. Die Frau im Wagen. Die Stadtwachen würden ihr genauso die Kehle durchschneiden.

Die Truppe erreichte das Portal. Vier Männer der Stadtwache positionierten sich sofort seitlich davon, um dort Wache zu stehen. Die anderen wollten den Stadtvater eskortieren, doch einer bemerkte den Wagen voller Zeichen.

»Dort! Eine Lieferung!«

Sofort schwärmten sie aus und näherten sich dem Karren. Karrol stand an der Ladefläche. »Das hier geht euch nichts an!« Mit breiter Brust trat er ihnen entgegen.

»Und ob!«, zischte einer der Soldaten. »Der Rat hat entschieden! Alle Lieferungen in die Gilde werden ab sofort durchsucht!« Er drängte sich unsanft am Haushofmeister vorbei und war mit einem Satz auf dem Wagen.

»Nein!« Leyna begann zu rennen.

Der Soldat riss die Decke zur Seite. »Hier ist noch eine!« Er zückte sein Messer.

Leyna sprang flink zwischen zwei Soldaten hindurch und erreichte den Wagen. Sie packte den Kerl an der Schulter und riss ihn zurück. »Nein! Das dürft Ihr nicht!«

Misha rief: »Schwester Leyna!«

Doch Leyna wollte die Matronin nicht hören, nicht jetzt, nicht hier, nicht wenn es ums Leben ging. Sie sah nur das Glitzern in den Augen des Soldaten. Er hatte Lust zu töten. Oder Angst vor dem Unbekannten?

»Und ob!«, sagte er. »Der Rat hat entschieden.« Schon war er wieder über der Befallenen und wollte ihr die Klinge in den Hals stoßen, doch Leyna gab ihm einen Stoß von der Seite, der ihn gegen das Gestänge des Wagens taumeln ließ.

»Ihr könnt sie doch nicht einfach abschlachten wie Vieh!«, schrie sie. »Ihr Mann hat sie in unsere Obhut gegeben, damit wir sie retten!«

Da packten behandschuhte Hände Leyna von hinten und zerrten sie mit eisernem Griff zurück in den Regen. Eine überraschend sanfte Stimme sagte: »Aber das tun wir doch auch, Professin – wir retten sie.« Der Soldat nickte seinem Kumpan zu, und der öffnete der Befallenen mit einem raschen Schnitt die Kehle. Die Frau erschauerte, röchelte kurz und lag dann still.

Leynas Schrei hallte durch den Regen.

Kapitel 3 Königtum Westend, La Harb, Landstadt

Leyna war von Misha für den Rest des Tages nach Hause geschickt worden. In der Gilde herrschte Ausnahmezustand, denn der Erlass des Stadtrats war eine Ungeheuerlichkeit, über die unter den Ewigen Professinnen getagt werden musste. An sich war klar, dass sie sich dem zu fügen hatten. Die Ausübung von Magie war seit der Exilierung vor 322 Jahren offiziell untersagt, insofern konnte die Gilde der Zeichen froh sein, in La Harb ihrer Tätigkeit überhaupt nachgehen zu dürfen, ohne dass ihre Schwestern im Gefängnis landeten, wie es in der Südmark der Fall gewesen wäre. Zu ihrem Glück war der König Westends toleranter.

Aber was interessierte das Magieverbot Leyna? Nach der Ermordung der Befallenen war sie wie betäubt durch die Gassen gewandelt, durch Pfützen und unter Sturzbächen hindurch, schließlich durch das Stadttor, über den knapp neunhundert Fuß langen, vom Regen glitschigen Steg aus Eisentannenbohlen und zuletzt durch das Fischerviertel der Landstadt, die sich an den Fuß der La Harber Klippen schmiegte. Dort wohnte sie zusammen mit ihrem Vater in einer Hütte am Strand.

In der herrschte wegen der verriegelten und verrammelten Fenster Zwielicht. Leise murmelte der Regen auf dem Schindeldach. Es roch nach Fisch, saurem Schweiß und Tränen – und nach dem Rauch des Kochfeuers. Der brannte in Leynas Augen, aber vielleicht erinnerte sie der Gestank auch nur an das Fachwerkhaus vom Morgen. Wie der Korbflechter wohl reagierte, wenn er von den Ereignissen erfuhr?

Sofort erschien vor ihrem inneren Auge wieder das Bild der zehn Ermordeten im Lazarett. Die roten Grimassen unter den violetten Kappen. Vermutlich hatte die Stadtwache mittlerweile einen Henker geschickt, der die Köpfe abtrennte und samt der Quallen mitnahm. Sie sollten umgehend verbrannt werden, so der Erlass.

Ein Schluchzen quälte sich durch Leynas Kehle, kam aber nicht über ihre Lippen. Sie tauchte den Holzlöffel in die lauwarme Fischsuppe und achtete darauf, nur Brühe zu erwischen; ohne Fischstücke, Gräten, Garnelenschwänze oder Muscheln. Mit zitternden Fingern führte sie den Löffel an die aufgeplatzten Lippen ihres Vaters und flößte ihm den Sud ein. Sein Mund bewegte sich schmatzend, der Kehlkopf hüpfte, die Zunge schlürfte. Mehr Regung zeigte er nicht. Sein rechtes Auge stand offen, aber die Pupille starrte nur glasig an die Decke. Was sein linkes Auge sah, vermochte Leyna nicht zu sagen. Es war unter dem violetten Ding verborgen, das sich über seinen halben Kopf gestülpt hatte wie ein Ritterhelm.

Wieder waberte das Gallert, und Henrys Finger verkrampften sich.

Am liebsten hätte Leyna ihm das Ding heruntergerissen, aber es saß fest, als hätte es sich angesaugt. Hinzu kamen die fingerdicken Tentakel, die sich um seinen Hals schlangen. Leyna hatte den Eindruck, dass sie sich fester zusammenzogen, wenn sie versuchte, das Ding zu entfernen. Mit dem Messer hatte sie es probiert, woraufhin eine dunkle Flüssigkeit aus dem Schnitt ausgetreten war und Henry minutenlang keuchte, als würde er einen Herzanfall erleiden. Sein Puls hatte gefährlich gerast.

Leyna wusste nicht mehr weiter. Henrys nackten Oberkörper bedeckten Hunderte Zeichen aus getrockneter roter Paste, alle, die sie kannte, und alle, von denen sie sich erhoffte, sie könnten ihm helfen. Stark. Ruhig. Träumen. Leben. Kämpfen. Atmen. In allen Größen und Varianten.

Vor vier Tagen hatte Henrys Boot unbemannt und unweit der Küste im Meer getrieben. Sie hatte erst gerufen, dann geschrien und war schließlich aus dem Kleid geschlüpft und in Unterwäsche ins kalte Wasser gerannt. Was sie vorgefunden hatte, hätte ihr beinahe eine Herzattacke beschert.

Henry verkrampfte sich erneut, eine Ader an seinem Hals trat hervor, und Leyna stellte die Suppenschale beiseite und hielt ihm die Hand, bis der Anfall abklang. Dann widmete sie sich der Beinwunde. Wenigstens die konnte sie behandeln. Vorsichtig nahm sie den Verband ab, um die Wunde an der Luft trocknen zu lassen. Der Stoff war auf der Innenseite von Wundwasser feucht, die Wunde selbst nur leicht gerötet, kaum geschwollen und schwärte nicht. Ein gutes Zeichen. An einer Blutvergiftung würde er nicht sterben.

Leyna fragte sich, was die Wunde verursacht hatte. Sie sah nach dem Biss eines mittelgroßen Hais aus, eines Hammerhais vielleicht. Die gestochen scharfen Zahnabdrücke waren in den ersten Tagen noch hervorragend zu erkennen gewesen; jetzt verschwanden sie unter Wundfleisch.

Noch mehr beschäftigte sie die Frage, was das Ding auf Henrys Kopf war, aber alle Antworten, die ihr einfallen wollten, waren nichts als Spekulation.

Erneut ging ein Wabern durch die Masse, und Henry stieß ein heiseres Stöhnen aus. Seine Fingerknöchel traten weiß hervor, so sehr ballte er die Hand zur Faust.

Diesmal dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis der Anfall abebbte, und als es so weit war, tropften Tränen von Leynas Kinn.

»Was hast du da nur aus den Untiefen des Meeres gefischt, Vater?«

Sein Anblick verschwamm und wurde von dem der Befallenen am Morgen überlagert. Wie sie zuckend auf dem Wagen lag und ihr das Blut aus dem Hals quoll …

Mit einem Ruck erhob sich Leyna und trat zum Fenster. Durch den Spalt zwischen den geschlossenen Fensterläden fiel ein grauer Streifen Licht herein. Sie hob die Hand und betrachtete, wie er ihren Handrücken erhellte.

Das Knirschen von Kies ließ sie aufblicken. Jemand näherte sich der Fischerhütte, den schweren Schritten nach zu urteilen ein Mann, und schon stapfte derjenige vor dem Fenster vorbei, unterbrach einen Lidschlag lang den Lichtstrahl, bevor er an die Tür kam. Es pochte laut.

»Henry! Mach endlich auf!« Enzo.

Seit vier Tagen kam er, pochte an die Tür und brüllte nach seinem Kumpel; so versoffen und aggressiv, dass Leyna es auch ohne das Ding nicht gewagt hätte, ihm zu öffnen. Er war an sich ein herzensguter Mann, aber seine Spelunkenbesuche waren in den letzten Jahren immer häufiger geworden, und damit sein Gesaufe, die Schläge und Gemeinheiten. Er stellte eine Gefahr für alle dar. Und seit seine Frau wegen eben jenen Schlägen davongelaufen war, war er noch unerträglicher.

Wieder polterte es gegen die Tür. »Komm schon, Henry! Warum versteckst du dich?« Enzo klang erstaunlich nüchtern. »Henry! Bitte! Sag mir, wo mein Sohn ist! Bitte!«

Leynas Blick fand den Teller, der neben dem Bett stand. Darauf lag ein Ring aus Walknochen. Die drei Finger hatte sie gleich am ersten Tag ins Feuer geworfen.

»Henry!« Enzos Stimme wurde eine Spur schärfer. »Ich weiß, dass du da bist. Bei euch brennt Feuer. Wenn du nicht aufmachst, hol ich Werkzeug und brech die Tür auf! Ich mein es ernst! Ich will jetzt wissen, wo Marci ist!« Das Pochen ging in ein Rütteln am Griff über.

Leyna wischte sich die letzten Tränen von den Wangen. Sie kannte Enzo, seit sie denken konnte, und wusste, dass er ein Sturkopf war. Nüchtern würde er nicht nachgeben, bevor er die Tür zerstörte und Henry so vorfand. Vom Erlass hatte er sicher noch nichts gehört, aber die Nachricht würde sich wie ein Lauffeuer verbreiten, und dann würde er Henry melden und die Stadtwache würde kommen und …

Sie musste ihn irgendwie loswerden. Dazu musste er wissen, was aus Marci geworden war.

Schnell holte sie aus einem Regal ein frisches Küchentuch und breitete es über Henrys Kopf und Hals aus, damit das lila Ding nicht zu sehen war. Dann nahm sie das schärfste Küchenmesser und ließ es in den Falten ihres Gewands verschwinden. Schließlich schob sie den Türriegel zurück, bevor Enzo sie womöglich tatsächlich aufbrach.

Trotz der Regenwolken war das Licht hart und stechend. Genauso hart und stechend waren Enzos blaue Augen in seinem abgehärmten Gesicht.

»Du!« Im Angesicht von Henrys zweiundzwanzigjähriger Tochter würgte er seinen Zorn hinunter. »Wo ist er?«

Leyna deutete mit dem Kopf zur Schlafstatt und gab den Weg frei.

Enzo musterte sie mit zusammengekniffenen Augen, bevor er sich in die Hütte schob. Er rümpfte augenblicklich die Nase. »Hier stinkt’s nach Krankheit und Tod.« Dann schienen sich seine Augen an das Zwielicht zu gewöhnen. »Bei den Göttern!«, stieß er hervor. »Was ist mit ihm passiert?«

Leyna trat neben ihn. »Vermutlich ein Hai. Die Wunde sieht nicht gut aus.«

Der Fischer kam näher, beäugte die Fleischwunde und den still daliegenden Henry. »Und was ist mit seinem Gesicht passiert? Warum hast du es abgedeckt?«

Leyna senkte den Blick. Ihre Finger umschlossen den Griff des Messers. »Du willst es nicht sehen, Enzo. Der Hai … hat ihn dort auch erwischt.«

Marcis Vater grunzte. »Ist er seitdem bewusstlos?«

Sie nickte.

»Wird er wieder aufwachen?«

»Wenn das Paar es will.«

»Ja, das Paar … Weißt du was von Marci? Sie waren an jenem Morgen zusammen draußen.«

Weil du besoffen warst … Leyna nahm den Teller zur Hand und zeigte ihn Enzo. »Der Ring lag im Boot unter der Ruderbank.«

Enzo griff nach dem Schmuckstück, seine Finger verharrten jedoch zitternd in der Luft. »Aber, das …« Tränen schimmerten in seinen Augen. »Was ist da draußen passiert, Leyna?«

Wenn ich das wüsste. Sie zuckte nur mit den Schultern.

Enzo starrte auf den Ring, bis ein undefinierbarer Laut aus seiner breiten Fischerbrust drang. Dann nahm er das Schmuckstück, das in seiner riesigen, von Narben übersäten Hand verschwand. »Wenn er aufwacht, ruf mich, ja? Ich will mit ihm reden. Reden, Leyna. Nur reden.«

Sie nickte, und er ging. Die Tür ließ er offen. Das Knirschen der Kieselsteine wurde leiser und leiser.

Leyna schloss für einen Moment die Augen, bevor sie das Türblatt zuzog, den Riegel vorschob und rücklings gegen das Holz sank. Ihre Beine wollten sie nicht mehr tragen. Sie glitt auf den Boden, ließ das Messer fallen und schlang die Arme um die angezogenen Beine wie Bea am Morgen im Lazarett. So musterte sie ihren Vater, dessen Gesicht unter dem Leinentuch verborgen war. Es zitterte leicht, und kurz darauf verkrampften sich seine Finger zu Fäusten.

Nun kamen ihr doch die Tränen. Sie hätte nicht gedacht, dass noch welche in ihr steckten.

Am Abend war Henrys Zustand unverändert. Leyna hatte sich irgendwann nach Enzos Besuch aufgerafft und den Rest des Tages genutzt: Sie hatte ihren Vater gewaschen, einen frischen Verband angelegt, aus der Glut der Kochstelle ein prasselndes Feuer entfacht, die verbliebene Fischsuppe verspeist und dabei entschieden, eine neue zu kochen.

Lange hatte sie vor dem Loch gestanden, das Henry im hinteren Teil der Hütte in den Boden gegraben hatte. Die mit einer Holzplatte abgedeckte Kieselsteingrube war leer. Leyna hatte beim letzten Mal nicht bemerkt, dass sie den letzten Fisch entnommen hatte.

Ihr blieb nichts anderes übrig, als für Nachschub zu sorgen, und so saß sie in der Abenddämmerung auf dem besten Fischereifelsen, den es laut ihrem Vater in La Harb gab. Zwei Angelschnüre verschwanden im schlammigen Wasser. Gern hätte sie ein Feuer in der Felsenmulde neben sich entfacht, um etwas Wärme und Trost zu spüren, doch bei dem Regen war das aussichtslos. Die Felsenmulde war randvoll mit Wasser.

Trotzdem konnte Leyna das Wunschfeuer vor ihrem inneren Auge sehen, und wie junger Kabeljau in der Glut schmorte, eingewickelt in dicke Wirsingblätter. Ihr Vater hatte den Fisch oft von diesem Felsen aus gefangen, mit seinem Messer entschuppt und ausgenommen, anschließend mit Kräutern gefüllt, die ihre Mutter am Nachmittag gesammelt hatte, in Wirsing gewickelt und zuletzt in der Glut gegart. Das Gemüse war danach schwarz und bröselig, doch der Fisch butterweich und so voller Aromen, dass man beim Verzehr meinte, man stünde in einer Kräuterwiese oberhalb der Klippen.

Leyna wandte sich ab und sah hinaus auf die sanften Wellen, hörte das endlose Murmeln und Rauschen der Brandung. Seit sie denken konnte, hatte sie die Abende entweder in der Hütte oder bei gutem Wetter auf diesem Felsen verbracht, auf Henrys Felsen. Wenn die Sonne dann nach dem Festmahl den Horizont küsste, ihr Vater eine Geschichte zum Besten gab, ihre Mutter bei den Pointen schmunzelte und den Kopf an seine Schulter bettete, wenn Wolken wie stahlblaue Watte über dem letzten Streifen Gelb am Horizont hingen, war es Leynas Augenblick reinen Glücks gewesen. Heute hingen nur graue Wolkenschleier über dem Horizont, und nicht nur über dem. Vor vier Jahren war ihre Mutter an einer Lungenentzündung verstorben, und jetzt lag ihr Vater in eben jenem Sterbebett und rang womit auch immer. Und es schien, dass er den Kampf nur verlieren konnte.

Wut stieg in ihr auf. Noch lebt er, schimpfte sie sich. Und er wird es schaffen!

Ihre Finger ballten sich um einen faustgroßen Stein, den sie ins Wasser warf. Sie sah nicht, wo er eintauchte, doch sie hörte das Platschen – und hinter sich das Knirschen auf Kies, das den Felsen umgab.

»Da steckst du.«

Leyna warf einen zweiten Stein ins Wasser. »Wo soll ich sonst sein, Jule?«

»Beim Abendbrot in eurer Hütte vielleicht.« Ihre beste Freundin setzte sich neben Leyna. Ihr goldenes Haar lugte unter der Kapuze hervor wie feuchtes Gold. »Ich hab gehört, was heute Morgen passiert ist. Grauenhaft. Da ist man mal ein paar Tage unterwegs und alles steht Kopf. Wenn man von den Heiden kommt, ist die Stadt ein Trauerspiel. Dort scheint die Sonne, Leyna! Nur über La Harb hängt eine dunkle Regenglocke. Gruselig.« Und leiser fügte sie hinzu: »Und diese Befallenen. Vorhin hörte ich von zwei weiteren Fällen, die von der Stadtwache erlöst worden sind.«

Leyna schwieg und warf einen dritten Stein ins Wasser.

»Was ist los, Leyna? Es ist doch nicht nur wegen der Befallenen, oder? So schlimm das auch sein mag, wir haben schon oft Kranke verloren.«

»Aber bei denen konnten wir nichts mehr tun, Jule! Hier lässt man es uns nicht einmal versuchen!« Ihr Ärger war nur ein Strohfeuer. Ein vierter Stein flog. »Es ist wegen Henry.«

Jules Hand fand ihren Unterarm. »Was ist mit ihm?«

»Er ist krank.«

»Nein! Sag bitte nicht, dass er eine Lungenentzündung hat.«

»Das nicht.«

Jule atmete erleichtert durch. »Was dann?«

Abermals verschleierten Tränen Leynas Blick. Sie kannte Jule, seit sie laufen konnte, sie hatten ihre Kindheit und Jugend miteinander verbracht, waren in den gleichen Kerl verliebt gewesen, hatten gelacht, als sie es sich gegenseitig erzählt hatten, und ihn in den Wind schossen. Später hatten sie festgestellt, dass sie beide die Welt verbessern wollten und beide mit der Gilde der Zeichen liebäugelten. Nach dem überraschenden Tod ihrer Mutter war für Leyna klar gewesen, dass sie andere Menschen vor solchen Schicksalen bewahren wollte. Sie hatte Jule gefragt, ob sie nicht zusammen in die Gilde der Zeichen eintreten wollten, und Jule hatte sofort Ja gesagt. Die Gilde verstand sich nicht nur auf die magischen Runen aus alten Tagen, sondern auch auf die Heilkräfte der Natur, auf die Wirkungsweisen von Beifuß, Fenchel, Anis und Kümmel, auf Spitzwegerich und Kamille, auf das Herstellen von Salben und Pasten, auf das Mischen von Tees und auf einiges anderes wie das Anfertigen von Gift, das Hellsehen und das Beschwören von Tötern, Teufeln und gemeinen Dämonen, vorausgesetzt man war lange genug dabei und wurde in die wahren Mysterien der Hexerei eingeführt, wenn man dem Geschwätz einiger Altbackener glauben durfte.

Sie hatten so viel zusammen erlebt und standen kurz vor der Ewigen Profess – wenn Leyna jemandem von Henrys Befall erzählen konnte, dann ihrer besten Freundin. Und trotzdem zögerte sie.

»Ich weiß es nicht, Jule. Ich weiß es wirklich nicht.« Und dann brach die Ungewissheit und die Hilflosigkeit der letzten Tage aus ihr heraus, und sie begann hemmungslos zu schluchzen.

Warm war Jules Arm, der sich um ihre Schulter legte, und noch wärmer war Jules Hals, an den sie ihren Kopf bettete. »Ruhig. Ganz ruhig. Was auch immer dein Vater hat, wir werden es heilen. Nicht umsonst sind wir der Gilde beigetreten!«

Leyna löste sich aus Jules Umarmung und wischte sich Tränen von den Wangen. »Diesmal ist aber alles anders, Jule!« Diesmal gibt es einen Erlass! Diesmal müsste ich meinen Vater melden! Diesmal müsste ich ihn der Wächterin weihen, ihn töten! Diesmal ist alles anders!

Sie sagte nichts davon, erhob sich stattdessen mit einem Ruck. »Versprichst du mir, mit niemandem darüber zu reden? Nicht mit deinen Eltern und schon gar nicht mit einer anderen Schwester? Mit niemandem? Versprichst du es?«

Ein Zögern lag in den Augen der Freundin, doch sie nickte.

»Mit niemandem!«, wiederholte Leyna hartnäckig. »Du musst es mir schwören!«

»Ich schwöre.«

»Bei unserer Freundschaft!«

»Bei unserer Freundschaft.«

»Bei deinem Leben!«

»Bei meinem Leben.«

»Gut.« Leyna entwich ein Seufzen. »Dann komm!«

»Und deine Angelschnüre?«

»Die schwimmen nicht davon. Vielleicht beißt sogar was an, wenn Ruhe einkehrt.«

Gemeinsam verließen sie Henrys Felsen, der schräg aus dem Kiesstrand in die Brandung ragte, stapften über den Strand und folgten dem schmalen Pfad, der sich oberhalb des Ufers parallel zum Wasser schlängelte. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten sie die Fischerhütte. Sie lag in einer der vielen Buchten außerhalb La Harbs und duckte sich wie zahlreiche andere an den Rand der aufragenden Klippen. Aus dem Fensterspalt sickerte ein matter Schimmer Licht.

Noch bevor sie die Tür erreichten, verzog Jule das Gesicht. »Wonach stinkt es hier eigentlich? Ist mir vorhin schon aufgefallen. Hast du mit Essig hantiert?«

Leyna sagte nichts, sondern holte den Schlüssel aus einer Tasche ihres Gewands. Das schwere Vorhängeschloss aus Eisen, das Henry vor Jahren gekauft und angebracht hatte, nachdem die Einbrüche in La Harb angestiegen waren, schnappte zuverlässig auf, obgleich es wegen des Regens langsam Rost ansetzte. Gemeinsam betraten sie die Hütte.

Jule sog scharf die Luft ein und war schon neben Henry. »Bei der Gärtnerin! Jetzt verstehe ich!«

Leyna schloss die Tür und legte den Riegel vor. »Vor vier Tagen hab ich ihn aus seinem Boot gezogen. Er hat zudem eine Fleischwunde am Bein, die heilt jedoch ganz ordentlich.« Sie zeigte auf den frischen Verband.

Jule wandte den Blick nicht vom Quallenglibber ab, der Henrys Kopf bedeckte. Die Tentakel, die seinen Hals umschlangen, bewegten sich sanft wie Würmer. Dann riss sie sich doch vom Anblick los. In ihren braunen Augen stand Furcht. »Du weißt schon, dass du deine ganze Ausbildung riskierst.«

Vielleicht sogar mein Leben. »Und jetzt auch du.«

Jule schluckte und musterte für einige Zeit wieder das Ding, wobei sie vermutlich das Chaos in ihrem Kopf ordnete. Schließlich nickte sie. »Okay.« Sie presste die Lippen fest aufeinander. »Also mal ganz von vorne. Was wissen wir darüber?«

»Dass diese Dinger seit einigen Tagen Menschen befallen.«

»Beide Geschlechter.«

»Und dass sie offenbar aus dem Meer kommen. Henry hat es beim Fischen erwischt, die Korbflechterin von heute Morgen beim Wäschewaschen am Strand. Von einigen anderen weiß ich, dass sie ebenfalls in Wassernähe waren.«

»Was wir alle sind, weil wir auf einer Insel wohnen.«

»Ja … du weißt schon, was ich meine. Ich bin überzeugt, die Dinger kommen aus dem Meer.«

Jule hatte die Lippe geschürzt und dachte einige Zeit lang nach. Dann wollte sie es mit dem Finger berühren, überlegte es sich aber anders, ging zum Tisch, auf dem Leynas Schüssel mit den Resten der Fischsuppe stand, nahm den Löffel und tippte damit auf die Oberfläche der Qualle. Der Glibber zuckte.

»Du kannst es anfassen«, sagte Leyna. »Es scheint ungiftig zu sein.«

Ein kurzer kritischer Seitenblick, dann legte Jule den Löffel beiseite, zog ihren Mantel aus und krempelte die Ärmel ihres Gewands hoch. Sie hatte sich sichtlich gefasst, traute sich nun, es zu berühren, tastete es vorsichtig ab, drückte immer intensiver und sah, wie sich die Tentakel dabei fester um Henrys Hals schlangen. Sie ließ das Gedrücke und zupfte stattdessen am Rand herum, der sich ein wenig ablösen ließ. Die Unterseite sah aus wie die einer Nacktschnecke. Als sie es vorsichtig weiter ablösen wollte, wurde das Ding fest wie ein sich zusammenziehender Muskel, und Henry atmete schneller.

»Hast du es mit Alkohol probiert?«, fragte sie.

»Mit Obstbrand. Hat nicht reagiert.«

»Und mit Feuer?«

Leyna deutete auf eine Stelle, die sich an Henrys Schädelplatte befand. Dort war die Oberfläche des Glibbers etwa münzgroß runzelig und braun verfärbt. »Es hat sich sofort zusammengezogen. Ich dachte, es bringt ihn um.«

»Und Salz?«

»Du meinst, wir könnten dem Ding Wasser entziehen? Wie bei Schnecken?«

»Die gehen damit ein.«

»Und was, wenn es heftig reagiert und Vater die Atmung abschnürt? Die verdammten Tentakel schauen nicht nur kräftig aus, sie sind es auch.«

»Sehnig, ja.« Jule rieb sich das Kinn und seufzte schließlich. »Wenn ich ehrlich bin, sehe ich nur eine Option: die Gildenbibliothek. Wir müssen in den Schriften nach einer Lösung suchen, bevor wir das Leben deines Vaters mit Versuchen aufs Spiel setzen. Oder wir reden mit Misha. Irgendjemand in der Gilde könnte wissen, was das ist.«