Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

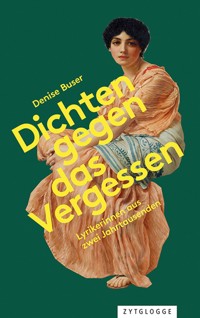

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Das lyrisch anmutende Werk «Dichten gegen das Vergessen» berichtet über die Stern- und Schattenstunden von zwölf Dichterinnen aus unterschiedlichen Zeiten und Weltregionen, die sich für ihre künstlerische Berufung gegen zahlreiche Widerstände und Hindernisse durchsetzen mussten. Empathisch und pointiert widmet sich Denise Buser den faszinierenden, teilweise erschütternden Lebensläufen dieser poetischen Meisterinnen und erörtert, weshalb ihr Werk vollkommen zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Ein aussergewöhnliches, eindrückliches Buch, das zu mehr Weiblichkeit im literarischen Kanon einlädt. Mit Beiträgen über und Gedichten von al-Khansā (7. Jh.), Comtessa Beatriz de Dia (12. Jh.), Vittoria Colonna (1490/92–1547), Sibylla Schwarz (1621–1638), Anna Louisa Karsch (1722–1791), Akiko Yosano (1878–1942), Gabriela Mistral (1889–1957), Gertrud Kolmar (1894–1943), Helene Bossert (1907–1999), Lenore Kandel (1932–2009), Audre Lorde (1934–1992), Alejandra Pizarnik (1936–1972).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Vorwort

Die Frau und die Füchsin

Ein tödlicher Schluck Wasser

König und Karschin

Miss Gabi!

Ein Leben im Plural

Vittoria, Michelangelo und ich, der Protokollant von San Silvestro

Zärtliches F...

Der gereimte Flirt

Schlafzimmerhaar

Verhängnisvolle Reise

Das Bordell für Künstlerinnen

Geliebter Bruder

Epilog

Anhang I: Lebensdaten und Herkunft

Anhang II: Gedichtauswahl

Al-Khansāʾ

Comtessa Beatriz de Dia

Vittoria Colonna

Sibylla Schwarz

Anna Louisa Karsch

Akiko Yosano

Gabriela Mistral

Gertrud Kolmar

Helene Bossert

Lenore Kandel

Audre Lorde

Alejandra Pizarnik

Über die Autorin

Über das Buch

Denise Buser

Dichten gegen das Vergessen

Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Alisa ChartéKorrektorat: Dr. Anja RebhannUmschlagbild: John William Godward

Denise Buser

Dichten gegen das Vergessen

Lyrikerinnen aus zwei Jahrtausenden

Vorwort

Sappho, geboren auf der Insel Lesbos um das Jahr 630 v. Chr., war die Einzige, die an ihren ewigen Nachruhm glaubte. Fast alle anderen Dichterinnen rechneten mit dem Vergessenwerden. Die Karschin, einstige Kuhhirtin und später gefeierte Dichterin in Berlin, antwortete auf die Frage einer ihrer Unterstützerinnen, ob sie wegen des Ruhms schreibe:

Noch ehe sich an mir die Würmer satt gefressen,

Dann, Frau, hat schon die Welt mich und mein Buch vergessen.1

Vielleicht hängt das größere Selbstbewusstsein Sapphos mit ihrer Herkunft zusammen. Sie stammte aus einer aristokratischen Familie, während Anna Louisa Karsch zeitlebens auf die Feuerholzspenden und die Mittagstische reicher Förderer angewiesen blieb. Das schönste Ergebnis meiner Begegnungen mit den Dichterinnen und ihrem Werk ist allerdings: Sie sind keineswegs vergessen. Wo immer ich nach ihnen suchte – an Orten, wo sie einst lebten, in Bibliotheken und Archiven –, wurde ich fündig.

Inspirierend war das Arbeiten in einem denkmalgeschützten Jugendstil-Kaufhaus, in dem das Privatarchiv der Dichterin Helene Bossert lagerte, deren bitteres Schicksal so gnadenlos mit der friedlichen Stimmung des Ortes kontrastierte. Das Eintauchen in das Werk und die Wirkungsgeschichte eröffneten mir faszinierende Zwischenräume, in denen die Dichterinnen wieder lebendig wurden. Lange blieb ich dort, bis ich ihre Stimmen vernahm: Ja, sie sprachen zu mir. Die Dichterinnen sprachen durch die Gedichte zu mir! Neben aller Zeitgebundenheit und den Unterschieden der Lebensumstände dringt die Schönheit ihrer Lyrik bis in die Gegenwart vor. Weil sie etwas von ihrem Leid und ihren Leidenschaften verrät? Spielt die spezielle Verdichtung der Lyrik eine Rolle, die den Dichterinnen einen kleinen, aber großartigen Freiraum verschaffte – zwischen allen Pflichten, im Haus, in der Fürsorge für andere? Wer wenige Freiräume hat, lernt diese besonders gut zu nutzen. Ich möchte es eine Tradition der Freistatt nennen oder ein geheimes Wissen um die Macht, aus wenigen Worten viel zu machen. So viel, dass das Licht ihrer Worte noch immer leuchtet, die Lyrik noch immer nachklingt.

Alle zwölf Dichterinnen und ihre Urmutter aus Lesbos sind durch die Ungewöhnlichkeit ihrer Biografien miteinander verbunden. Berührt und bei der Auswahl geleitet hat mich auch, welch große Bedeutung sie der Lyrik in ihrem Leben einräumten. Oft mussten sie diese Entscheidung gegen gesellschaftliche Konventionen, joviales Belächeltwerden oder sogar in einem lebensbedrohlichen Kontext durchsetzen.

Die arabische Dichterin al-Khansāʾ aus dem 7. (nachchristlichen) Jahrhundert lebte in einer von Wüsten umringten Oase in der Nähe von Medina. Mit großem Erfolg trat sie zu öffentlichen Lyrikwettstreiten an. Ihre zahlreichen Trauergedichte wurden rund hundert Jahre nach ihrem Tod von arabischen Schriftgelehrten in einem Diwan (Sammlung) aufgeschrieben.

In der provenzalischen Liebesdichtung gab es auch weibliche Troubadours, sogenannte Trobairitz. Dies hat – nicht zuerst –, aber in wissenschaftlich fundierter Art die moderne, gendersensible Forschung nachgewiesen. Die bekannteste Trobairitz war die Comtessa Beatriz de Dia (spätes 12. Jh.), die in ihren Liedern dem Begehren Raum gab – und darin ihren männlichen Kollegen in nichts nachstand.

Das lyrische Werk der Renaissancedichterin Vittoria Colonna (1490/92–1547) erschien zu ihren Lebzeiten in zahlreichen Raubdrucken. Nach ihren gefeierten Liebesgedichten schrieb sie spirituelle Lyrik. Zu ihrem engsten Bekanntenkreis gehörten Michelangelo und die Papstkritiker ihrer Zeit.

In einer von todbringendem Terror geprägten Welt versuchte Sibylla Schwarz (1621–1638) ihre Passion für die Lyrik zu verteidigen. Ihre gesamte Lebensdauer fiel in den Dreißigjährigen Krieg. Sie wurde nur siebzehn Jahre alt und schrieb bis zur letzten Minute.

Ein Auf und Ab stellt das Dichterinnenleben der ehemaligen Kuhhirtin Anna Louisa Karsch (1722–1791) dar, die Friedrich den Großen – vergeblich – um eine Lebensrente bat. An seine Stelle trat der Domsekretär und Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der ihren ersten Gedichtband herausgab. Damit verfügte sie über einen minimalen Lebensunterhalt, um als alleinerziehende Mutter und Dichterin existieren zu können.

Die Dichterin Akiko Yosano (1878–1942) aus Japan brachte dreizehn Kinder zur Welt und es gelang ihr trotz der verantwortungsvollen Familienarbeit, die erstarrte japanische Lyrik zu erneuern und mit einem persönlichen, emotionalen Ton zu versehen.

Im Schicksalsjahr 1945 wurde der Nobelpreis für Literatur der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral (1889–1957) verliehen. Ihr Lebensweg war das wahr gewordene Märchen einer Dorfschülerin aus ärmlichen Verhältnissen, die es zur gefeierten Dichterin und Diplomatin brachte. Dabei musste vor allem ihr Liebesleben verborgen bleiben.

Den schlimmsten Terror hatte Gertrud Kolmar (1894–1943) zu ertragen. Sie verpasste die Flucht vor dem Holocaust, weil sie ihren alten Vater nicht allein in Berlin zurücklassen wollte. Als sie wenige Jahre vor ihrer Ermordung durch die Nazis Zwangsarbeit verrichten musste, zerbrach ihre lyrische Feder. Die Fähigkeit zu lieben konnte sie sich bis zuletzt bewahren.

Die schweizerische Mundartdichterin Helene Bossert (1907–1999) wurde wegen einer Russlandreise während des Kalten Kriegs zur öffentlichen Unperson. Sie musste deswegen in den besten Lebensjahren einen Bruch ihrer dichterischen Laufbahn hinnehmen. In ihrem Nachlass befinden sich viele unveröffentlichte Gedichte.

Wegen Obszönität wurde der amerikanischen Hippie-Dichterin Lenore Kandel (1932–2009) der Prozess gemacht. Durch alle Gerichtsinstanzen hindurch musste sie sich das Recht erstreiten, das Wort «Schwanz» («cock») in einem Gedicht verwenden zu dürfen. In anderen Gedichten nimmt sie die Queerness vorweg und spricht die «freakische» Natur in uns an.

Fast alle der Dichterinnen mussten die Barrieren der Rollenstereotype ihrer Epoche überwinden und neue Autorinnen-Perspektiven entwickeln. Diese Aufgabe stellte sich für die afroamerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde (1934–1992) nicht nur am Rand. Sie verstand sich als lesbische, feministische, schwarze Intellektuelle und befasste sich mit der individuellen Selbstermächtigung, die aber so weit gedacht wurde, dass sie auch Geltung für ihre Schicksalsgenossinnen hatte.

Alejandra Pizarnik (1936–1972) aus Buenos Aires konnte sich aus ihrer «tödlichen Einsamkeit»2 nur mit einer Überdosis Schlaftabletten erlösen. Da war ihr dichterisches Werk schon international bekannt. Ein Werk, das mit funkelnder Lyrik die Qualen der Angst beschreibt – nicht vor dem Tod, sondern vor dem Leben.

Die folgenden zwölf Geschichten sind keine Kurzbiografien, sondern erzählen von den möglichen Wendepunkten im Leben der Dichterinnen. Auch wenn es nach einem Widerspruch klingt, denke ich, dass die fiktionale Erzählung die wahre Dichterin besser hervortreten lässt. Das setzt zwar eine intensive Recherche über die jeweilige Persönlichkeit sowie ein Eintauchen in ihre Gedichtwelt voraus, dann aber folgt das «désapprendre», wie es Picasso einst beschrieb.3 Das Leben der Dichterin und ihre Liebe zur Lyrik will erzählt und nicht in bloßen Lebensdaten oder Dokumenten ausgedrückt werden.

Mein Zugang zu den Dichterinnen erfolgte über ihr Werk. Als meine Mutter starb, habe ich al-Khansās Trauergedichte gelesen, eins nach dem anderen, tagelang und in einem Zug. Plötzlich waren Jahrhunderte, geografische und kulturelle Kontexte unwichtig und nur noch die Sprache der Trauer hörbar. Eine Essenz der Trauer, universal verständlich, ohne weitere Erklärung begreifbar. Normalerweise muss man keinen Liebeskummer haben, um Liebesgedichte zu verstehen. Es trifft aber sicher zu, dass sich die mehrschichtige Welt von Gedichten erst vollständig öffnet, wenn man nicht nur ein einzelnes Gedicht herauspflückt, sondern in den lyrischen Fluss eines ganzen Werks eintaucht. Wer einen Gedichtband vom Anfang bis zum Ende liest, fast wie eine große Erzählung, vernimmt plötzlich die Stimme der Lyrikerin. Ein berührendes Erlebnis, das einer Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart gleichkommt: Die Dichterin spricht jetzt zu dir.

Der Epilog besteht aus einem fiktiven Brief an die lyrische Urmutter Sappho. Sie hat vor mehr als 2000 Jahren gelebt, aber sie ist noch immer weltberühmt, obwohl ihre Gedichte fast alle verloren sind. Doch die Wissenschaft gibt nicht auf und versucht unermüdlich, das Verschollene zu finden, zu sichten und zusammenzuführen. Für dieses Buch habe ich Gedichtsammlungen benutzt, die aus der Zeit der arabischen Diwane bis zu den modernen Editionen mit dem neuesten Forschungsstand reichen. Die Sorgfalt und Pflege, die diese Editor*innen einem Gedichtwerk angedeihen lassen, die Mühen der Übersetzung, die sie auf sich nehmen, haben mich berührt und bei der Arbeit an diesem Buch inspiriert. Die Reihenfolge der Erzählungen folgt nicht der Chronologie der Lebensdaten, sondern ist ein assoziativer Reigen. Die Lyrik ist zeitlos.

Endnoten

1Die zwei letzten Zeilen aus dem Gedicht Ob Sappho für den Ruhm schreibt?; siehe das gesamte Gedicht im Anhang.

2Zitat aus: Die Besessenen im Flieder IV (Los poseídos entre lilas IV), in: Alejandra Pizarnik, Cenizas (Asche, Asche), Spanisch und Deutsch, herausgegeben und übertragen von Juana und Tobias Burghardt, Zürich 2002, S. 385.

3«Apprendre vraiment, c'est toujours désapprendre, pour rompre avec ce qui nous bloque, nous enferme et nous aliène.» – Wirklich lernen heißt immer auch verlernen, um mit dem zu brechen, was uns blockiert, einschließt und entfremdet. (Picasso zugeschriebenes Zitat)

Die Frau und die Füchsin

Es ist früh am Morgen, die Nacht zieht sich langsam zurück. Eine Füchsin tänzelt durch den tief verschneiten Wald. Hinter jedem Baum ein Versprechen, ein verirrtes Rebhuhn oder mäusische Geruchsfetzen, verfangen in den Eiskristallen am Boden. Sie wird den Hunger stillen, auch jetzt im Winter. Anderswo wütet eine Welt, von der sie nichts weiß. Hier herrscht weiße Stille, Schutz, Schönheit, eine Ahnung vom nahenden Tag; die aufgehende Wintersonne wird mit Eisblumen ringen. Rote Hagebutten an kahlen Ästen werden der Kälte eine zärtliche Note geben. Die Füchsin ahnt, dass ihr Reich ein Wunder ist, ein Paradies, ein Waldfrieden. Am Saum ihres Reviers, das sie selten verlässt, erhebt sich eine Anhöhe, auf der ein paar alte Villen stehen, ringsherum große, ausladende Rotbuchen und himmelwärts ragende, malerisch gekrümmte Kiefern.

Zur selben Stunde ist die Frau in der Stadt weit ab von diesem Wald unterwegs. Schon kurz nach vier Uhr ist sie aufgestanden, so leise wie möglich, um niemanden zu wecken. Viele sind es nicht mehr in der Wohnung, nur noch zwei Mitmieter. Auch der alte Vater ist nicht mehr da. Aus gewohnter Rücksicht steigt sie dennoch sachte aus dem Bett, bereitet still ihren Ausgang vor, die Stullen, denn sie wird erst spätabends heimkehren. Kein Frühstück jetzt, es dauerte zu lang. Denn die halbe Stunde, die noch bleibt, ist heilig. Es ist das, was ihr an Kostbarkeit geblieben ist, die heilige halbe Stunde, die Zinsen trägt! Ein Brief an die Schwester in der sicheren Schweiz, die schon so viele Antworten und dringende Bitten geschickt hat, sie solle ebenfalls abreisen, am besten sofort. Aber die Frau ist reich, reich an Kraft, an Seelenstärke. Sie kann einiges aushalten. Mir hilft das innere Licht, schreibt sie, und nie vergesse ich, es jeden Morgen anzuzünden. Die Frau staunt, wie leicht ihr das frühe Aufstehen fällt, geschuldet nur dem pünktlichen Eintritt in die Fabrik, der Fußmarsch von einer Stunde dorthin, wie das möglich ist. Um sechs Uhr morgens, sie ist nun mitten auf dem Weg, liegt die Stadt noch still und dunkel da. Die Winterkälte ist dieselbe, die auch die Füchsin spürt. Die Frau kennt die Füchsin. Sie hat sie früher, als sie noch in der Villa am Waldrand lebte, weit hinten zwischen Birken gesehen, wenn sie den Barsoi, den großen Windhund, ausführte, morgens, wenn alles in der Villa noch schlief, die kranke Mutter, der Vater und die langjährige Aufwartefrau. Die Geschwister hatten sich längst in Sicherheit gebracht.

Die Frau hat sich in den Fabrikarbeiter verliebt. Aber er ist gar kein Fabrikarbeiter, sondern Medizinstudent, und sie ist keine Fabrikarbeiterin, sondern Lyrikerin, Dolmetscherin und Kindererzieherin. Sie müssen so tun, als wären sie Fabrikarbeiter. Denn alles andere entspricht den Tatsachen. Die Maschinen, an denen sie arbeiten, sind echt, in der Kartonageverarbeitung, in großen Lagerhallen, Pappe und Papierabfall türmen sich auf, Zellulose gärt in stinkenden Brühen, gefährliche Schneidevorrichtungen und Pressen müssen von ihr bedient und von ihm instand gehalten werden. Einmal schneidet sie sich tief in den Finger. Blut spritzt und gellender Schmerz. Er verarztet sie notdürftig, er ist ja Medizinstudent, wird nur gezwungen, Fabrikarbeiter zu sein, wie sie. Und sie haben sich tatsächlich in der Fabrik kennengelernt.

Die Füchsin hat eine erfrorene Kröte am Rand eines Tümpels entdeckt, die sie verschlingt und in ihrem Magen bestattet. Bald bricht der Tag an. Das Tier ist müde vom nächtlichen Streifzug. Die geschlossene Schneedecke wird noch wochenlang kalt vor sich hin glitzern. Die Füchsin will schlafen. Im wohlig abgedunkelten Bau unter der Erde, wo alles außer ihr in Totenstarre verharrt, die Krume, die Larven, Gerippe längst verstorbener Mäuse. In Nachbarhöhlen schlummern Siebenschläfer, Eidechsen, Igel.

Während die Füchsin im Wald in ihrem Erdloch verschwindet, hat die Frau zur gleichen Zeit das Ende der Straße erreicht. Bald bricht der Tag an. Die vom Schnee eingehüllte Stadt erwacht nur zögerlich. Die Frau dreht sich um. Immer an dieser Stelle auf dem Weg in die Fabrik dreht sie sich um, bevor sie abbiegt. Der Blick auf die Backsteinkirche am Ende der Straße löst jedes Mal die Erinnerung an Frühlingserwachen aus, weil im Frühling die Ansicht vom Purpurrausch der Magnolienblüte eingerahmt wird. Auch jetzt, mit den schneebedeckten Astrispen im Bildausschnitt, ist ihr die Szenerie lieb. Der neugotische Bau wirkt herb, die braunroten Backsteine mildern die Sprödigkeit der Architektur. Die Aura des Unerschütterlichen kann sich entfalten. Es kommt ihr vor, als ob die ihr zugewandte Stirnfassade mit dem großen Portal und den Zwillingsfenstern atmet und immer atmen wird, komme, was wolle. Einen Gottesdienst wird sie nicht besuchen. Im Land der Füchsin gibt es nicht einmal eine Synagoge. Es könnte sein, dass sie im eigenen Tempel wohnt, und im Tempel brennt ein Licht, das sie jeden Morgen anzündet. Die Magnolie ist real, auch wenn sie nur kurz im Frühjahr blüht und jetzt im Winter nur in der Vorstellung weiß und purpurn aufbricht und das Herz erfreut. Man kann alles herüberretten, wenn das Licht der Vergangenheit immer wieder erglimmt und man sich davon bezaubern lässt.

Der Barsoi in der Villa brauchte viel Auslauf. Ein Morgenspaziergang genügte nicht. Wenn sie am frühen Nachmittag mit der ausgetobten Hündin zurückkam, ging sie in ihr Zimmer und zog die Vorhänge zu. Auf dem Bett ruhend lauschte sie ihren Gedanken nach. Gedanken wie halbfertige Gedichte. Bilderbögen, zyklische Abläufe, Seegeister, Wale, Verwandlungen und Du. Dich wollt' ich vom Himmel mir krallen, Reißen tief in mein Leben hinein.4 Alles spielt sich direkt vor ihrem Auge ab. Sie muss es anschließend nur noch notieren. Es ist Zeit zum Schreiben da, neben kürzeren Berufsphasen und der langjährigen Pflege der Mutter im Elternhaus, wo sie fortan bleibt.

Denn es werden andere Tage kommen, an denen sie jeden Morgen um vier Uhr oder abends nach endloser Plackerei in der Fabrik noch ihre Strümpfe stopfen, ihre Wäsche flicken muss. Aber jetzt, in ihrem ruhigen Zimmer im großen Waldhaus, ist dieses noch Zufluchtsort, um Wortwelten, Meeresburgen mit Wortstrebebögen, mit Worttragebalken zu bauen. Ein Kosmos, unzerstörbar, verwahrt in Manuskripten, ausgehändigt an befreundete Botinnen mit gesicherter Existenz. Die Frau weiß, dass sie das Dichterinnen-Gen hat. Es verschafft ihr kurze, jähe Glücksmomente, ganz so, wie sich Glück anfühlt: abruptexplosiv, dann dem Zurückfließen einer Welle ähnlich.

Die Mergui-Inseln sind Laich.

Hingesamt vor den Schenkel des Frosches,

Der, blaues Birma, gelbes Siam, grünes Annam,

Hockt und rudert, den Schwimmfuß Malakka in chinesische Fluten stößt.5

Die Füchsin träumt und bewegt sich im Schlaf in ihrer Höhle, wo sie sich tagsüber verkriecht. Ihr Traumwald ist voller Elfen und knorrigem Geäst. Sie kennt die Frau, zweibeinige Elfe mit dem neben ihr trottenden Vierbeiner, von dem die Füchsin ahnt, dass dieser, der Leine der Frau entflohen, Jagdhund werden wird. Die Füchsin kennt den Geruch der Frau. Ein Veilchenduft, wohlriechend, schmerzlindernd. Wenn die Veilchenzeit da ist, schnuppert die Füchsin, ganz unfüchsinnenhaft, an den lilafarbenen Blüten. So viele positive Gefühle, Linderung, Rettung. Von der Tiererinnerung verwahrt. Die Frau hat die Füchsin, Welpe damals, entdeckt, die verletzte Hinterpfote verarztet, den Schmerz beendet. Ein kaum merkliches Hinken seither, kaum den Trabgang störend.

Der Fabrikkamerad sieht gut aus. Und wie unbefangen er auftritt. Ein hübscher Schlaks, groß gewachsen, trägt er einen zerschlissenen, blauen Overall, der ihm in seiner Lässigkeit ausgezeichnet steht. Auch sie trägt eine Fabrikarbeiterinnenschürze und schuftet den ganzen Tag in der großen Halle mit Lärm, Staub, Gestank und den Angstliedern der anderen, bedroht und preisgegeben wie sie. Die Inseln sind jetzt die Arbeitspausen, Zwangspausen zwar, denn sie finden zu vorgeschriebenen Zeiten, Zwangszeiten, statt, müssen strikt eingehalten werden, damit die Körper sich danach weiter abrackern können. Die Frau ist abends vollkommen erschöpft, muss dann Strümpfe stopfen, Wäsche flicken, alles geht dauernd kaputt. Aber die Inseln bewahrt sie sich. Sie hat auf dem Fabrikareal einen Bretterverschlag gefunden, wo Kraut wuchert, Brennnesseln, Königskerzen, vier Quadratmeter Asyl: Lärm Staub Gestank Angstchor abgedämpft. Pausenbrot und Lektüre. Er stöbert sie dort auf. Sie bleiben eine heilige halbe Stunde, bis die Sirene schrillt und zur Zwangsarbeit mahnt.

Nein.

Meine Mergui-Inseln baden nicht singend im indischen Meere.

Sie tauchen aus Nachtsee schweigsam in stetig tagloses Dämmer empor,

Kuppig, schwarzgrün bezottelt,

Widerriste ungeheurer Büffel, die in Meertiefe bräunlichen Tang durchweiden.

Ihre Nüster kocht Schaum.

Ihre Flanke rauscht Finsternis. Fahl schwelendes Wetterleuchten zittert aus dem gebogenen Horn.

Verglostet ...6

Im Land der Füchsin lebt die Frau viele Jahre in der Villa. Sie entzieht sich gesellschaftlichen Verpflichtungen so gut es geht. Auf Familienfotos steht sie immer zufälligerweise abseits. Die Geliebten sind immer schon zufälligerweise anderweitig gebunden. Das fällt ihr auf, aber es ist wie es ist! Hauptsache sie liebt, und wenn sie liebt, erwartet sie nichts. Und weil sie nichts erwartet, bleibt es Liebe. Sie schreibt über diese Ars Amandi an die Schwester, die sich Sorgen macht. Der Medizinstudent ist zu jung, es wird schlimm enden. Und es wird sowieso schlimm enden, weiß die Schwester im Exil, während die Schwester im Mörderland in großer Gefahr schwebt. Schwester! Reise endlich ab nach England. Dort gibt es Familien, die Kindererzieherinnen suchen. Und außerdem ist der Medizinstudent zu jung, es wird schlimm enden. Und es wird sowieso schlimm enden, weiß die Schwester im Exil, während die Schwester im Mörderland in großer Gefahr schwebt. Schwester! Reise endlich ab!

Die Frau weiß um die Gefahr und hofft doch, dass die Unzeit einmal ausgestanden sein wird. Dem alten Vater, noch ist er da, geht es gut. Er trauert der Villa nicht nach. Ein Kind nach dem anderen ging weg, ins Exil. Und mit ihnen auch die drolligen Enkelkinder, die er so liebte. Und hier in dieser zwar aufgezwungenen Stadtwohnung ist wieder Leben in der Bude. Mitmieter sind ständig zugegen, Tür an Tür, manchmal auch nur durch einen Vorhang getrennt. Immer ist jemand da für ein Plauderstündchen, eine Wohltat für einen Greis, der gerne von früher erzählt. Was war das für ein Leben, immer ging es aufwärts. Die Tochter ist ja den ganzen Tag weg in der Fabrik, kommt abends todmüde heim. Sie, das weiß der Vater auch, sehnt sich nach dem Land der Füchsin und dem stillen Haus. Ein Sofa steht dort in ihrem Zimmer. Auf diesem lauscht sie bei zugezogenen Vorhängen den Gedanken nach, hört die Geräusche des Waldes hinter dem Haus. Dort kann sie schreiben.

Die Frau lebt viele Jahre im Land der Füchsin, frequentiert kaum die Stadt, kaum literarische Kreise. Und doch hat sie Erfolg, findet Förderinnen, die sich für die Veröffentlichung ihrer Gedichte einsetzen. Sie hält Lesungen ab. Sie erlebt die Freuden eines ersten Gedichtbands. Und diesem ersten Band folgt ein zweiter und danach hätte ein dritter erscheinen sollen.

Der Verlag publiziert den dritten Gedichtband.

Der wird unverzüglich verboten und eingestampft.

Dann, wenn sie an blutendem Schopf durch die finsteren Löcher mich schleifen!7

Im Land der Füchsin ist es schön. Neben Rotbuchen und Kiefern gibt es Birken, Eichen und Ahorne, die jahreszeitlichen Lichtvariationen beglänzen Akazien und Robinien. Die Frau ist mit dem Barsoi auf Waldpfaden.

Es wird der Tag kommen, an dem sie ihn weggeben muss. Am besten der Gärtnerfamilie. Die kennt den Hund, wird sich gut kümmern. Der Barsoi wird sie vergessen.

Noch spazieren die Frau und der Hund auf den weichen Wegen. Es könnte ewig so weitergehen. Sie krault dem Barsoi das Fell. Nachmittags ist die Füchsin unsichtbar im Erdloch. Die Natur atmet, die Frau hört es. Ihre Brustspitzen kräuseln sich angenehm. Noch ist Glück greifbar.

Unter dornigem Struppwerk des Kamms

Ducken, mit Pferdshaaren, fluglose Vögel sich, die noch kein Forscher erkannt hat.

Von steiniger Lichtung

Starrt mondgoldnes Auge schiefergrauer reglos gewundener Schlange in ewigen Abend auf.

Aber in Kalksteinhöhlen,

Deren Wände zerfressen von Wellenschnauzen, zernagt sind von Tropfenzähnen,

Feiern Meerechsen in malachitgrünem Brautschmuck brünstige Vermählungen,

Kröpft schwarzer Geier mit kahlem, blaurotem Antlitz scharlachflossigen Fisch,

Huschen aus Löchern dunkle Schwalben, erdbraun beschwingt, mit veilchendüsteren Brüsten,

Blühn nelken- und safranfarb Blumentiere, atmen schon Beute, fächeln mit Fangarmen hin,

Rollt eine große Schnecke sich in den pantherfleckigen porzellanenen Mantel ein.

Und schlummert.8

Genosse Bürgermeister! 1978: mit sozialistischen Grüßen! Genosse Bürgermeister: Wir müssen die humanistische Dichterin ehren, bevor die BRD uns zuvorkommt! Eine Gedenktafel und eine Wegbenennung sind das Mindeste. Sollen wir zulassen, dass sich jene BRD unser Kulturgut einverleibt? Mit sozialistischen Grüßen! Genosse Bürgermeister, obwohl die Mehrzahl der postumen Gedichtbände in der BRD erscheinen, sollten wir nicht zulassen, dass sich jene BRD unser Kulturgut einverleibt. Mir ist nicht bekannt, dass in Westberlin eine Straße den Namen der Dichterin trägt; und auch keine Gedenktafel verweist auf sie. Das ist unsere Aufgabe, Genosse Bürgermeister!

Die Gedenktafel ist am Haus angebracht. Der Weg, der ihren Namen trägt, führt direkt vor das Haus, ein großes Haus mit schützendem Walmdach. Es ist ein naturbelassener Pfad ohne Audio-Stationen. «Hier erfahren Sie etwas über die jungen Jahre der Dichterin ...» Und das ist gut so. Die mächtige Rotbuche und das Zimmer hinter dem rechten Fenster neben dem Balkon gibt es noch. Das Haus ist jetzt ausgestattet mit Spielgeräten, Spielwiesen rund ums Haus, kreischenden Kinderscharen, eine staatliche Kita. Nur das Sofa steht nicht mehr im Zimmer der Frau. Es kam beim Umzug, Zwangsumzug, mit in die zwangsweise zugewiesene Stadtwohnung, die nach und nach mit fremden Schicksalsleuten geteilt werden musste.

Die junge Frau hat die Abtreibung nicht verschwiegen. Alle meinten, dass es das Beste sei. Familie und guter Ruf, nicht wahr. Auch für sie? Die junge Frau legt Hand an sich. Der Suizid misslingt. Sie bettet das Ungeborene in die Zeilen, bis es ein ewiges Leben hat. In dem Gedenkweg-Audio würde es vielleicht heißen: «Die erste Liebesgeschichte endete in vielerlei Hinsicht unglücklich, und Gefühle von Verlorenheit und Verantwortung verließen sie zeitlebens nicht mehr.» In Wirklichkeit bettet sie das Embryo in die Gedichte, damit es ein ewiges Leben hat.

Die Füchsin streift durch die Nächte. Tagsüber ruht sie. Noch mitten im Winter, gegen sein Ende hin, wird sie sich paaren. Sie wird im Frühling mit den Welpen spielen. Wenn ihr nicht vorher etwas zustößt. Die Mortalitätsrate ist hoch bei Füchsen. Die meisten Füchse werden nur wenige Jahre alt. Unfälle, Fallen und Treibjagden bedrohen sie. Auch die Füchsin wird vorzeitig sterben.

Sie wird sich nicht paaren.

Sie wird nicht mit den Welpen spielen.

Manchmal macht sich der Held meines Fabrikromans rar, schreibt die Frau der Schwester. Sie beschreibt die Lovestory wie einen Fortsetzungsroman, denn auch die Briefinhalte müssen camoufliert werden. Sonst bleibt die Zensur daran hängen, erhascht Namen, mit bedrohlichen Konsequenzen. Später wird die Frau nicht einmal mehr schreiben können, dass der alte Vater abgeholt wurde. Mit achtzig Jahren muss er einen kleinen Koffer packen, ja, ein Köfferchen ist noch erlaubt. Im Brief an die Schwester wird der Tag der Abholung als die Scheidung von ihrem Ehemann bezeichnet. Man darf nicht schreiben, dass der greise Vater deportiert wurde.

Seit unserer Scheidung habe ich nichts mehr von ihm gehört.

Der Stadtmarsch durch die vereisten Straßen im Winter 1943 dauert eine Stunde bis zum Eingang der Fabrik. Es ist freiwillig, sie könnte die Bahn nehmen. Die anderen in der Fabrik verstehen es nicht. Den ganzen Tag hindurch mühselige Plackerei und trotzdem freiwillig in aller Frühe in der Morgenkälte den Fußmarsch auf sich nehmen. Jung ist sie ja nicht mehr. Sie ist 48 Jahre alt. Aber an ihrem Geburtstag kommt er nicht. Sie feiert den Geburtstag allein. Liest Rilke, schreibt Briefe, schreibt an einer Erzählung weiter. Nur noch Prosa, Lyrik nicht mehr. Sie feiert den Geburtstag allein, ohne den Vater, er ist nicht mehr da. Familie ist nicht mehr da. Freunde sind nicht mehr da. Die fremden Mitmieter gehen ihr auf die Nerven. Sie schreibt es nur der Schwester. Wie unangenehm es ist, wenn fremde Menschen, von Existenzangst gequält, Tag und Nacht in der Küche sitzen, das Geschirr benutzen, das Bad und pausenlosvonihrergrauenvollenangstsprechen.

Waswirdausunswerden?

Wannholensieunswoistgott?

Seit der Vater weg ist, hat sie wieder ein eigenes Zimmer. So zynisch ist Unglück. Der Fabrikarbeiter besucht sie eine Woche nach dem Geburtstag. Es ist dasselbe Sofa, auf dem sie früher im Haus im Land der Füchsin im Halbdunkeln lag und lauschte. Der junge Mann setzt sich neben sie. Sie leeren die letzte Flasche Likör aus dem Keller der Villa im Land der Füchsin. Dort wohnt jetzt ein anderer. Ein Offizier, der dieses Haus dem rechtmäßigen Eigentümer Israel und dessen Tochter Sara unrechtmäßig abgekauft hat. Während der Unzeit werden rechtmäßig und unrechtmäßig einfach ausgetauscht. Und Israel und Sara heißen nicht so. Es sind Zwangsvornamen. Sie werden fortan so genannt und sie müssen sich selbst so nennen. Die Namen werden auf amtlichen Dokumenten verewigt. Auch auf dem Zwangsverkaufsvertrag müssen sie mit diesen Namen unterschreiben.

Der Cassislikör. Die letzte Flasche aus dem Keller der Villa im Land der Füchsin. Sie wird der Schwester schreiben, dass an diesem Nachmittag alles stimmte. Es wird der zweitletzte Brief an die Schwester sein.

Schiffe wurden verweht.

Verweht ... zerrissen ... Planken treiben, Fetzen der Welt,

Die den Meißel des Werkers trägt und des Schreibenden Stift

und den Pflug und Kaufmanns Gewicht und Waage,

Tausend hastende Räder, tausend haspelnde Worte

(...)

Seltsame Grottenratte, die graulich gesprenkeltes, türkisfarbes Ei bebrütet,

Schlafstrauch, des tintige Beeren

Den Esser für eines Jahrs Hingang in Druseln lullen – doch niemand pflückt sie geschäftig ...

Stille.

Sein noch ohne Tun.9

In die verrückte Romanze mischt sich ein Schuss Erotik, schreibt sie der Schwester. Auf ihr Äußeres legt sie nicht viel Wert und meint, dass es ihre Augen sind, die sie anziehend machen. Der junge Fabrikarbeiter hat ihre Nähe gesucht. Sie ist bereit, sie ihm zu geben. Dann macht er sich wieder rar, und wenn er auftaucht, springt ihr Herz fast vom Fleck. Die Sprödigkeit gibt nach, die Sinnlichkeit siegt. Dass die Heldin das noch erleben darf. Der Fabrikroman füllt ganze Seiten im Briefwechsel.

Unter Akaziengefieder

Bricht aus tiefgrüner Blattscheide einsame Frucht hervor,

Lang und gerundet, steil in nackter, fleischiger Röte schwellend.

Sie wartet,

Bis Lippen leisen, schwüleren Hauches

Flüsternd durch Dickicht tasten, rühren, schauern, umhüllen:

Sie bebt

Und die im Fruchtfleisch verborgenen Stränge gießen zeugenden Samen aus.10

Auch die schönen Villen in einer Parallelstraße im Land der Füchsin gibt es noch. Sanft modernisiert. Geschmackvoll. Eines der Prachthäuser leuchtet intensivrot, warm, modern. Der Farbton sieht fantastisch aus zwischen den himmelwärts ragenden Kiefern, die pinienhaft, mediterran anmuten. Am Rand des Grundstücks arbeitet ein Handwerker auf dem Dach der neuen Garage, eigentlich eine Minivilla fürs Auto. Die Autogarage besteht aus kunstvollem Fachwerk und erstklassigen Baumaterialien. Man kann hier kilometerweit umhergehen, ohne jemandem zu begegnen. Auch das Heimatmuseum liegt menschenleer da. Ein Ort für seltenen Besuch. Das Gedenken ist keine Pflanze, die täglich gegossen werden muss. Es muss einfach nur da sein, allenfalls im Ruhemodus. Wenn Besuch kommt und am Gedenkschlummer rüttelt, ist das Gedenken sofort wach, mitteilungsbedürftig, erzählt, dass den ersten beiden Gedichtbänden ein dritter hätte folgen sollen. Und der dritte Band wird auch publiziert, sagt das Gedenken. Nämlich: 1938. Doch da ist es schon zu spät. Sofort nach der Publikation wird der dritte Band verboten und eingestampft. Die Frau wird keine Gedichte mehr schreiben, sagt das Gedenken. Sie schreibt nur noch Briefe und wenig Prosa, die verloren geht. Die Briefe werden gerettet. Es braucht nur eine Frankatur und den Stempel der Zensur und schon reist die Post ins Ausland. Die Schwester dort ist Adressatin und Archivarin. Denn die Sendungen sind Tagebucheinträge in Briefform, sagt das Gedenken zum Schluss.

Der Füchsin wird eine Hermelinfalle zum Verhängnis. Es ist Februar. Die Schneedecke noch geschlossen. Sie hat die Falle übersehen. Das Sterben dauert drei Tage.

Das Gedenken wird gerettet. Die Gedichte werden postum publiziert. Ihre Gedichte werden literaturgeschichtlich erforscht. Noch immer.

Die Frau schreibt einen Brief. Den letzten. Wie heißt ein Brief, der der letzte sein wird, doch die Briefschreiberin weiß nicht, dass es ihr letzter sein wird? Würde sie einen anderen Brief schreiben, wenn sie es wüsste? Es ist ein langer Brief, einer der längeren, fast so, als ob sie wüsste, es ist der letzte. Aber sie weiß es nicht. Und der Brief klingt auch nicht wie ein letzter Brief. Sie schreibt von diesem und jenem und auch noch einmal vom Fabrikarbeiter. Er hat ihr noch einmal einen Besuch abgestattet. Wie heißt ein Besuch, der der letzte sein wird, doch weder der Besucher noch die Besuchte wissen, dass es der letzte Besuch ist? Würde der Besuch anders ablaufen, wenn sie es wüssten? Die Frau schreibt im Brief, von dem sie nicht weiß, dass es ihr letzter sein wird, sie habe nun doppelten Hunger nach der guten Speise und mit der guten Speise meint sie die Besuche ihres Kameraden. Aus Vorsicht nennt sie nie seinen Namen, er ist nur immer der Kamerad. Auch im Brief, von dem sie nicht weiß, dass es ihr letzter ist, schreibt sie keinen Namen. Sie weiß auch nicht, dass die Fahndung schon vorbereitet wird. Die Razzia beginnt wenige Tage später.

Es ist Februar.

Frost beherrscht die Stadt und das Land der Füchsin, die in der Hermelinfalle verendet.

Die Verhafteten werden auf offenen Lastwagen zu Sammelstellen gebracht.

Es dauert Tage, bis Tausende verhaftet sind.

Es gibt viele Betriebe, in denen Zwangsarbeit verrichtet wird.

Auf einer Karteikarte wird unter dem Namen der Frau «Osttransport» vermerkt.

Er findet am dritten Tag statt.

Die Füchsin ist seit einem Tag tot.

Ein Jäger, der zufällig vorbeikam, hat das röchelnde Tier in der Falle totgeschlagen. Vielleicht, um ihm weitere Qualen zu ersparen.

Ein Amtsgericht wird den Todestag der Frau auf den 2. März festlegen. Genaueres ist nicht bekannt.

Es ist anzunehmen, dass der junge Fabrikarbeiter weiß, was ihm blüht, als er verhaftet wird. Er denkt an die Frau. Er würde sie gern beschützen. Aber er kann nicht mehr. Das Leben ist vorbei. Er ist gerade 23 Jahre alt geworden.

Die heute unter ihrem Künstlernamen Gertrud Kolmar (eigentlich Gertrud Käthe Chodziesner) bekannte Lyrikerin lebte von 1894–1943 an verschiedenen Wohnorten in Berlin, zuletzt in einem sogenannten Judenhaus. Die Jahre von 1923 bis 1938 verbrachte sie im Elternhaus in Finkenkrug, einem ländlichen Villen-Vorort von Berlin. Dieses Haus musste ihr Vater 1938 zwangsweise verkaufen. Ab Juli 1941 musste Kolmar Zwangsarbeit verrichten, zuletzt in einer Kartonagefabrik in Charlottenburg. Jüdische Deutsche mussten ihre Namen um den Zusatzvornamen «Israel» bzw. «Sara» ergänzen.