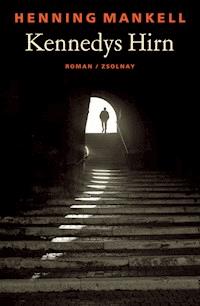

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Zsolnay, PaulHörbuch-Herausgeber: Hörbuch Hamburg

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Henning Mankell, der meistgelesene schwedische Romancier und großartiger Menschenkenner, hat einen modernen Detektivroman von atemberaubender Spannung geschrieben. Aber dieses Buch ist noch mehr: ein Roman über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, ein psychologischer Roman und ein großer Gesellschaftsroman. Am Ende siegt die Gerechtigkeit. Aber der Grund, auf dem sie steht, ist längst unterhöhlt. »Die fünfte Frau« wurde zum Buch des Jahres 1998 gewählt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 813

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:7 Std. 51 min

Sprecher:Ulrich Pleitgen

Beliebtheit

Ähnliche

Zsolnay eBook

Henning Mankell

Die fünfte Frau

Kriminalroman

Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt

Paul Zsolnay Verlag

Die Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Titel Den femte kvinnan im Ordfront Verlag, Stockholm.Die Übersetzung wurde gefördert durch die Europäische Gemeinschaft im Rahmen des Programms Ariane 1998.ISBN 978-3-552-05604-6© Henning Mankell 1996Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe© Paul Zsolnay Verlag Wien 1998/2012Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Ich sah Gott im Traum, und er hatte zwei Gesichter.Eins war mild und sanft wie das Gesicht einerMutter, das andere glich dem Gesicht Satans.

aus: ›Der Fall des Imam‹ von Nawal el Saadawi

Das Spinnennetz webt mit Liebe und Sorgfaltseine Spinne.

afrikanisch, unbekannten Ursprungs.

Algerien– Schweden

Mai– August 1993

Prolog

In der Nacht, als sie gekommen waren, um ihren heiligen Auftrag durchzuführen, war alles sehr still.

Farid, der jüngste der vier Männer, dachte später, daß nicht einmal die Hunde angeschlagen hatten. Sie waren von der lauen Nacht umschlossen, und der Wind, der in schwachen Stößen aus der Wüste heranwehte, war kaum spürbar. Sie hatten seit dem Einbruch der Dunkelheit gewartet. Der Wagen, der sie den weiten Weg von Algier und ihrem Treffpunkt bei Dar Aziza hergebracht hatte, war alt und schlecht gefedert. Zweimal hatten sie die Fahrt unterbrechen müssen. Das erstemal, um eine Reifenpanne am linken Hinterrad zu beheben. Da hatten sie noch nicht einmal die Hälfte der Strecke hinter sich. Farid, der noch nie aus der Hauptstadt herausgekommen war, hatte im Schatten eines Steinblocks am Straßenrand gesessen und mit Verwunderung den dramatischen Wechsel der Landschaft beobachtet. Der Reifen, dessen Gummibelag rissig und stark abgefahren war, ging ein Stück nördlich von Bou Saada kaputt. Es dauerte lange, bis die rostigen Muttern gelöst waren und das neue Rad montiert werden konnte. Farid hatte dem leise geführten Gespräch der anderen entnommen, daß sie sich verspäten würden und deshalb keine Zeit hatten, anzuhalten und zu essen. Dann war die Fahrt weitergegangen. Kurz vor El Oued war der Motor stehengeblieben. Erst nach über einer Stunde gelang es ihnen, den Fehler zu finden und notdürftig zu beheben. Ihr Anführer, ein bleicher Mann in den Dreißigern mit einem dunklen Bart und so brennenden Augen, wie sie nur jene haben konnten, die unter dem Ruf des Propheten lebten, trieb den Fahrer, der schwitzend über den heißen Motor gebeugt stand, mit wütendem Zischen an. Farid kannte seinen Namen nicht. Aus Sicherheitsgründen hatte man ihm nicht gesagt, wer er war und woher er kam.

Er wußte auch nicht, wie die beiden anderen Männer hießen.

Er kannte nur seinen eigenen Namen.

Dann waren sie weitergefahren, die Dunkelheit war schon über ihnen, und sie hatten nur Wasser zu trinken, nichts zu essen. Als sie endlich in El Oued ankamen, war die Nacht also schon sehr still gewesen. Sie hatten irgendwo tief im Straßenlabyrinth in der Nähe eines Marktes angehalten. Als sie ausgestiegen waren, verschwand der Wagen sogleich. Irgendwo aus den Schatten hatte sich ein fünfter Mann gelöst und sie weitergelotst.

Erst da, als sie im Dunkeln durch unbekannte Straßen hasteten, hatte Farid ernsthaft an das zu denken begonnen, was bald geschehen würde. Mit der Hand fühlte er die leicht gekrümmte Schneide des Messers, das er in einer Scheide tief in einer Tasche des Kaftans trug.

Sein Bruder Rachid Ben Mehidi hatte zuerst mit ihm über die Ausländer gesprochen. An den lauen Abenden hatten sie auf dem Dach des väterlichen Hauses gesessen und über die funkelnden Lichter Algiers geblickt. Farid wußte schon, daß sein Bruder sich tief engagiert hatte in dem Kampf für die Verwandlung ihres Landes in einen islamischen Staat, der keinen anderen Gesetzen folgte als denen, die der Prophet vorgegeben hatte. Nun sprach er jeden Abend mit Farid darüber, wie wichtig es war, die Ausländer aus dem Land zu vertreiben. Zunächst fühlte Farid sich geschmeichelt, daß sein Bruder sich die Zeit nahm, mit ihm über Politik zu diskutieren, auch wenn er anfangs nicht alles verstand. Erst später erkannte er, daß Rachid ganz andere Gründe hatte, ihm so viel Zeit zu widmen. Er wollte, daß Farid selbst dazu beitrug, die Fremden aus dem Land zu vertreiben.

Das war vor mehr als einem Jahr. Und jetzt, als Farid den anderen schwarzgekleideten Männern durch die dunklen, engen Straßen folgte, in denen die warme Nachtluft stillzustehen schien, war er auf dem Weg, Rachids Wunsch zu erfüllen. Die Ausländer sollten vertrieben werden. Aber sie sollten nicht zu den Häfen oder Flugplätzen eskortiert, sondern getötet werden. Diejenigen, die noch nicht ins Land gekommen waren, würden es dann vorziehen, zu bleiben, wo sie waren.

Dein Auftrag ist heilig, hatte Rachid ständig wiederholt. Der Prophet wird zufrieden sein. Deine Zukunft wird leuchten, wenn wir dieses Land so verwandelt haben, wie er es wünscht.

Farid befühlte das Messer in der Tasche. Er hatte es am Abend zuvor von Rachid bekommen, als sie auf dem Dach voneinander Abschied nahmen. Es hatte einen schönen Elfenbeinschaft.

Sie hielten ein, als sie an den Rand der Stadt kamen. Die Straßen liefen auf einen Marktplatz zu. Der Sternenhimmel war sehr klar. Sie standen im Schatten an einem länglichen Haus mit heruntergelassenen Jalousien vor geschlossenen Geschäften. Auf der anderen Straßenseite lag hinter einem hohen Eisengitter ein steinernes Haus. Der Mann, der sie hierhergeführt hatte, verschwand lautlos in den Schatten. Sie waren wieder nur vier. Alles war sehr still. Farid hatte so etwas noch nicht erlebt. In Algier war es nie so still. In den neunzehn Jahren seines bisherigen Lebens hatte er sich noch nie in einer solchen Stille befunden wie jetzt.

Nicht einmal die Hunde, dachte er. Nicht einmal die Hunde, die es hier im Dunkeln gibt, kann ich hören.

In einigen Fenstern des Hauses auf der anderen Straßenseite war Licht. Ein Bus mit flackernden defekten Scheinwerfern fuhr scheppernd vorüber. Dann war es wieder still.

Eins der Lichter in den Fenstern erlosch. Farid versuchte, die Zeit zu berechnen. Vielleicht hatten sie eine halbe Stunde gewartet. Er war sehr hungrig, denn er hatte seit dem frühen Morgen nichts gegessen. Das Wasser aus den beiden Flaschen war jetzt auch verbraucht. Aber er wollte nicht um mehr bitten. Der Mann, der sie anführte, würde empört sein. Sie waren im Begriff, einen heiligen Auftrag auszuführen, und er fragte nach Wasser.

Noch ein Licht erlosch. Kurz danach das letzte. Das Haus auf der anderen Straßenseite war jetzt dunkel. Sie warteten weiter. Dann gab der Anführer ein Zeichen, und sie hasteten über die Straße. Am Tor saß ein alter Wachmann und schlief. Er hatte einen Holzknüppel in der Hand. Der Anführer gab ihm einen Tritt. Als der Wachmann aufwachte, sah Farid, wie der Anführer ihm ein Messer dicht ans Gesicht hielt und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Obwohl die Straßenbeleuchtung schlecht war, bemerkte Farid die Angst in den Augen des Alten. Dann stand der Mann auf und humpelte auf steifen Beinen davon. Das Tor knirschte leicht, als sie öffneten und in den Garten glitten. Es duftete schwer nach Jasmin und nach einem Gewürzkraut, das Farid kannte, dessen Name ihm aber nicht einfiel. Alles war noch immer sehr still. Auf einem Schild neben dem hohen Portal des Hauses stand ein Text: Orden der Christlichen Schwestern. Farid versuchte sich klarzumachen, was das bedeutete. Im gleichen Augenblick spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Er fuhr zusammen. Der Anführer berührte ihn. Zum erstenmal sprach er so leise, daß nicht einmal der Nachtwind hören konnte, was gesagt wurde.

»Wir sind vier«, sagte er. »In diesem Haus sind auch vier Menschen. Sie schlafen in verschiedenen Zimmern auf beiden Seiten eines Korridors. Sie sind alt, und sie werden keinen Widerstand leisten.«

Farid sah die beiden anderen Männer an, die neben ihm standen. Sie waren ein paar Jahre älter als er. Plötzlich war Farid sich sicher, daß sie so etwas schon einmal gemacht hatten. Nur er selbst war neu. Trotzdem fühlte er keine Unruhe. Rachid hatte beteuert, daß das, was er tat, dem Propheten wohlgefällig war.

Der Anführer sah ihn an, als habe er seine Gedanken erraten.

»In diesem Haus wohnen vier Frauen«, sagte er dann. »Es sind Ausländerinnen, die es abgelehnt haben, freiwillig unser Land zu verlassen. Deshalb haben sie den Tod gewählt. Außerdem sind sie Christen.«

Ich soll eine Frau töten, fuhr es Farid durch den Kopf. Davon hatte Rachid nichts gesagt.

Dafür konnte es nur eine Erklärung geben.

Es bedeutete nichts. Es machte keinen Unterschied.

Dann gingen sie ins Haus. Das Türschloß ließ sich leicht mit einer Messerklinge öffnen. Drinnen im Dunkeln, wo es sehr heiß war, denn die Luft stand vollständig still, machten sie Taschenlampen an und suchten vorsichtig den Weg über eine breite Treppe nach oben. Im Korridor des Obergeschosses hing eine einsame Glühbirne an der Decke. Immer noch war alles sehr still. Vier geschlossene Türen lagen vor ihnen. Sie hatten die Messer herausgeholt. Der Anführer zeigte auf die Türen und nickte. Farid wußte, daß er jetzt nicht zögern durfte. Rachid hatte gesagt, daß alles sehr schnell gehen müsse. Er solle vermeiden, die Augen anzusehen. Er solle nur den Hals ansehen, und dann schneiden, fest und entschlossen.

Nachher konnte er sich auch nicht an viel erinnern. Die Frau, die mit einem weißen Laken bedeckt im Bett gelegen hatte, war vielleicht grauhaarig gewesen. Er hatte sie nur ungenau gesehen, weil das Licht, das von der Straße hereinfiel, sehr schwach war. Im gleichen Augenblick, als er das Laken fortzog, war sie erwacht, aber sie hatte keine Zeit gehabt zu schreien, keine Zeit gehabt zu begreifen, was vor sich ging, bevor er mit einem einzigen Schnitt ihre Kehle durchtrennte und hastig einen Schritt zurückwich, um nicht vom Blut bespritzt zu werden. Dann hatte er sich umgewandt und war in den Korridor zurückgegangen. Das Ganze hatte nicht einmal eine halbe Minute gedauert. Irgendwo in ihm hatten die Sekunden getickt. Die Männer wollten gerade den Korridor verlassen, als einer von ihnen mit leiser Stimme rief. Der Anführer erstarrte, als wisse er nicht, was er tun solle.

Es war noch eine Frau in einem der Zimmer. Eine fünfte Frau.

Sie hätte nicht dasein sollen. Sie war eine Fremde. Vielleicht war sie nur auf Besuch.

Aber sie war auch Ausländerin. Das hatte der Mann, der sie entdeckt hatte, erkannt.

Der Anführer ging in das Zimmer. Farid stand hinter ihm und sah, daß die Frau im Bett zusammengekrochen war. Ihre Angst zu spüren bereitete ihm Übelkeit. In dem anderen Bett lag eine Frau – tot. Das Laken war von Blut durchtränkt.

Der Anführer zog sein Messer und schnitt auch der fünften Frau die Kehle durch.

Danach verließen sie das Haus so unbemerkt, wie sie gekommen waren. Irgendwo in der Dunkelheit wartete der Wagen auf sie. Als der Morgen zu dämmern begann, hatten sie El Oued und die fünf toten Frauen schon weit hinter sich gelassen.

Das war im Mai 1993.

Der Brief kam am 19.August in Ystad an.

Weil er in Algerien abgestempelt war und also von ihrer Mutter sein mußte, hatte sie damit gewartet, ihn zu öffnen. Sie wollte ihn in aller Ruhe lesen. Es war ein Brief mit vielen Seiten, denn das Kuvert war dick. Sie hatte seit drei Monaten nichts von ihrer Mutter gehört. Sicher hatte sie jetzt viel zu erzählen. Sie hatte den Brief auf dem Wohnzimmertisch liegenlassen und bis zum Abend gewartet. Sie spürte eine leichte Verwunderung. Warum hatte ihre Mutter die Anschrift diesmal mit Maschine geschrieben? Doch sie dachte, daß die Antwort darauf wohl im Brief zu finden wäre. Erst als es auf Mitternacht zuging, hatte sie die Balkontür geöffnet und sich in den Liegestuhl gesetzt, der kaum Platz hatte zwischen all ihren Blumentöpfen. Es war ein warmer, schöner Augustabend. Vielleicht einer der letzten in diesem Jahr. Dort draußen wartete schon der Herbst, wenn auch noch unsichtbar. Sie öffnete den Brief und fing an zu lesen.

Erst hinterher, als sie den Brief zu Ende gelesen und weggelegt hatte, begann sie zu weinen.

Nun wußte sie auch, daß eine Frau den Brief geschrieben haben mußte. Nicht nur die schöne Handschrift überzeugte sie davon. Es war auch die Wortwahl und die Art, wie sich die unbekannte Frau vorsichtig vortastete, um das Grauenvolle, das geschehen war, so schonend wie möglich zu erzählen.

Aber es gab nichts Schonendes. Es gab nur das, was geschehen war. Nichts anderes.

Die Frau, die den Brief geschrieben hatte, hieß Françoise Bertrand und war Polizistin. Es ging nicht vollkommen klar aus dem Brief hervor, aber anscheinend war sie Ermittlungsbeamtin bei der zentralen algerischen Mordkommission. In diesem Zusammenhang hatte sie mit den Ereignissen zu tun, die sich eines Nachts im Mai in der Stadt El Oued südlich von Algier abgespielt hatten.

Der äußere Zusammenhang war klar und überschaubar und absolut entsetzlich. Vier französische Nonnen waren von Unbekannten ermordet worden. Mit Sicherheit gehörten sie zu den Fundamentalisten, die beschlossen hatten, alle Ausländer aus dem Land zu vertreiben. Der Staat sollte geschwächt werden, um sich nach und nach selbst aufzulösen. In dem Vakuum, das dann entstehen würde, sollte der fundamentalistische Staat errichtet werden. Den vier Nonnen war die Kehle durchgeschnitten worden; von den Tätern keine Spur, nur Blut, überall dickes, geronnenes Blut.

Aber man hatte auch diese fünfte Frau gefunden, eine schwedische Touristin, die mehrmals ihre Aufenthaltserlaubnis verlängert hatte und zufällig in jener Nacht, als die Unbekannten mit ihren Messern gekommen waren, bei den Nonnen zu Besuch war. Ihrem Paß, der in einer Handtasche gefunden wurde, konnten sie entnehmen, daß sie Anna Ander hieß, sechsundsechzig Jahre alt war und sich legal mit einem Touristenvisum im Land aufgehalten hatte. Sie besaß ein Flugticket mit offenem Rückflugdatum. Weil die Sache mit den vier getöteten Nonnen schon schlimm genug war und Anna Ander allein unterwegs gewesen zu sein schien, beschlossen die Ermittlungsbeamten, auf politischen Druck von oben, diese fünfte Frau zu ignorieren. Sie hatte sich in dieser schicksalhaften Nacht einfach nicht dort befunden. Ihr Bett war leer gewesen. Statt dessen hatte man sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen und als namenlos und unbekannt in einem anonymen Grab beerdigen lassen. Ihre persönlichen Gegenstände waren beseitigt, ihre Spuren verwischt worden. Und hier kam Françoise Bertrand ins Spiel. Man hatte sie eines frühen Morgens zu ihrem Chef gerufen, schrieb sie in dem langen Brief, und ihr den Befehl erteilt, sofort nach El Oued zu fahren. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt schon begraben. Françoise Bertrands Auftrag war, die letzten eventuell noch vorhandenen Spuren zu beseitigen und den Paß der Frau und ihre persönlichen Habseligkeiten zu vernichten.

Anna Ander würde nie in Algerien eingereist sein und hätte sich nie dort aufgehalten. Sie würde aufgehört haben, als eine Angelegenheit Algeriens zu existieren – aus allen Registern gestrichen. Da hatte Françoise Bertrand eine Tasche gefunden, die von den nachlässigen Ermittlern nicht entdeckt worden war. Sie hatte hinter einem Kleiderschrank gestanden. Oder vielleicht hatte sie auf dem hohen Schrank gestanden und war später heruntergefallen, das konnte die Polizistin nicht klären. Aber in der Tasche waren Briefe, die Anna Ander geschrieben oder zumindest begonnen hatte, und die waren an ihre Tochter gerichtet, die in einer Stadt mit Namen Ystad im fernen Schweden lebte. Françoise entschuldigte sich, diese privaten Papiere gelesen zu haben. Sie hatte einen versoffenen schwedischen Künstler, den sie in Algier kannte, um Hilfe gebeten, und er hatte die Briefe für sie übersetzt, ohne zu ahnen, worum es sich eigentlich handelte. Sie hatte die Übersetzung niedergeschrieben und nach und nach ein Bild gewonnen. Schon damals hatte sie unter schweren Gewissensqualen gelitten angesichts dessen, was mit dieser fünften Frau geschehen war. Nicht nur, weil sie so brutal ermordet worden war in Algerien, dem Land, das Françoise so sehr liebte, das aber von inneren Gegensätzen so schrecklich zerrissen war. Sie versuchte zu erklären, was in ihrem Land geschah, und sie berichtete auch etwas von sich selbst. Daß ihr Vater in Frankreich geboren, aber als Kind mit seinen Eltern nach Algerien gekommen war. Dort war er aufgewachsen, dort hatte er eine Algerierin geheiratet, und Françoise, das älteste ihrer Kinder, hatte lange Zeit das Gefühl gehabt, mit einem Bein in Frankreich und mit dem anderen in Algerien zu stehen. Aber jetzt zweifelte sie nicht mehr. Algerien war ihre Heimat. Und deshalb quälten sie die Gegensätze so, die das Land in Stücke zu reißen drohten. Deshalb wollte sie auch nicht dazu beitragen, ihre eigene Schande und die ihres Landes noch weiter zu vermehren, indem man diese Frau beseitigte, die Wahrheit in einem erdichteten Verkehrsunfall ertränkte und dann nicht einmal dazu stand, daß Anna Ander tatsächlich in ihrem Land gewesen war. Françoise Bertrand hatte schlaflose Nächte, schrieb sie. Schließlich hatte sie beschlossen, an die unbekannte Tochter der toten Frau zu schreiben und die Wahrheit zu berichten. Sie zwang sich, ihre Loyalität gegenüber der Polizei hintanzusetzen, und bat darum, ihren Namen nicht preiszugeben. Ich schreibe die Wahrheit, endete der lange Brief. Vielleicht mache ich einen Fehler, wenn ich erzähle, was geschehen ist. Aber konnte ich etwas anderes tun? Ich fand eine Tasche mit Briefen, die eine Frau an ihre Tochter geschrieben hat. Ich erzähle nun davon, wie sie in meinen Besitz gekommen sind, und sende sie nur weiter.

Françoise Bertrand hatte die nicht zu Ende geschriebenen Briefe mitgeschickt.

Auch Anna Anders Paß lag bei.

Aber ihre Tochter las die Briefe nicht. Sie legte sie nur auf den Balkonboden und weinte. Erst im Morgengrauen erhob sie sich und ging in die Küche. Lange Zeit saß sie reglos am Küchentisch. Ihr Kopf war vollkommen leer. Aber dann begann sie zu denken. Alles kam ihr plötzlich ganz einfach vor. Sie sah ein, daß sie all diese Jahre nur gewartet hatte. Sie hatte es nur vorher nicht verstanden. Weder daß sie wartete, noch worauf. Jetzt wußte sie es. Sie hatte einen Auftrag, und sie mußte nicht mehr warten, um ihn auszuführen. Die Zeit war reif. Ihre Mutter war fort. Eine Tür war plötzlich weit aufgeschlagen.

Sie stand auf und holte die Schachtel mit den zerschnittenen Zetteln und dem großen Logbuch aus einer Kiste unter dem Bett im Schlafzimmer. Sie breitete die Zettel vor sich auf dem Tisch aus. Sie wußte, es waren genau dreiundvierzig Stück. Auf einem einzigen war ein schwarzes Kreuz. Dann begann sie, die Zettel auseinanderzufalten, einen nach dem anderen.

Das Kreuz war auf dem siebenundzwanzigsten Zettel. Sie schlug das Journal auf und folgte der Reihe von Namen, bis sie die siebenundzwanzigste Spalte erreichte. Sie betrachtete den Namen, den sie selbst geschrieben hatte, und sah langsam ein Gesicht hervortreten. Dann schlug sie das Buch zu und legte die Zettel in die Schachtel zurück.

Ihre Mutter war tot.

Es gab kein Zweifeln mehr für sie. Auch kein Zurück. Sie würde sich selbst ein Jahr geben. Um die Trauer zu bewältigen, um alle Vorbereitungen zu treffen. Aber länger nicht. Noch einmal ging sie hinaus auf den Balkon. Eine Regenfront zog vom Meer heran.

Kurz nach sieben Uhr ging sie ins Bett.

Es war der Morgen des 20.August 1993.

Schonen

21.September–11.Oktober 1994

1

Kurz nach zehn Uhr am Abend war er endlich fertig mit dem Gedicht.

Die letzten Strophen hatten ihn viel Mühe und Zeit gekostet. Er hatte nach einem schwermütigen Ausdruck gesucht, der zugleich schön sein sollte. Mehrere Blätter mit abgebrochenen Versuchen hatte er in den Papierkorb geworfen. Zweimal hätte er beinahe aufgegeben. Aber jetzt lag das Gedicht vor ihm auf dem Tisch. Sein Klagegesang über den Mittelspecht, der im Begriff war, aus Schweden zu verschwinden: seit den frühen achtziger Jahren war er nicht mehr gesichtet worden. Ein weiterer Vogel, der allmählich von den Menschen verdrängt wurde.

Er erhob sich vom Schreibtisch und streckte den Rücken. Von Jahr zu Jahr fiel es ihm schwerer, längere Zeit über seine Schreibereien gebeugt zu sitzen.

Ein alter Mann wie ich sollte keine Gedichte mehr schreiben, dachte er. Die Gedanken eines Achtundsiebzigjährigen haben kaum noch Wert für andere, nur noch für ihn selbst. Gleichzeitig wußte er, daß dies falsch war. Nur in der westlichen Welt blickte man herablassend oder verächtlich mitleidig auf alte Menschen herab. In anderen Kulturen wurde das Alter als die Lebensphase der abgeklärten Weisheit respektiert. Und Gedichte würde er schreiben, solange er lebte. Solange er einen Bleistift halten konnte und sein Kopf so klar war wie jetzt. Etwas anderes konnte er nicht, jetzt nicht mehr. Früher war er einmal ein tüchtiger Autoverkäufer gewesen, viel tüchtiger als andere Autoverkäufer. Er stand zu Recht im Ruf, bei Verhandlungen und Geschäften ein harter Knochen zu sein. Und ob er Autos verkauft hatte! In den guten Jahren hatte er Filialen in Tomelilla und Sjöbo gehabt. Er hatte sich ein Vermögen geschaffen, das es ihm erlaubte, sich das Leben zu leisten, das er führte.

Dennoch waren es die Gedichte, die ihm etwas bedeuteten. Alles übrige war flüchtige Notwendigkeit. Die Verse dort auf dem Tisch gaben ihm eine Zufriedenheit, wie er sie sonst kaum empfand.

Er zog die Gardinen vor, so daß sie die großen Fenster bedeckten, vor denen die Äcker in weichen Wellen zum Meer hin abfielen, das irgendwo jenseits des Horizonts lag. Dann ging er zum Bücherregal. Neun Gedichtsammlungen hatte er in seinem Leben veröffentlicht. Da standen sie, Seite an Seite. Alle hatten sich nur in geringer Stückzahl verkauft. Dreihundert Exemplare, vielleicht manchmal ein paar mehr. Die restlichen lagen in Kartons unten im Keller. Nicht daß er sie dorthin verbannt hätte. Sie waren immer noch sein Stolz. Er hatte jedoch vor langer Zeit beschlossen, sie eines Tages zu verbrennen. Die Kartons auf den Hof hinauszutragen und ein Streichholz daran zu halten. An dem Tag, an dem er sein Todesurteil erhielt, an dem ein Arzt oder die eigene Vorahnung ihm sagten, daß das Leben bald vorbei wäre, würde er die dünnen Hefte vernichten, die niemand hatte kaufen wollen. Niemand sollte sie auf den Müll werfen.

Er betrachtete die Bücher im Regal. Sein Leben lang hatte er Gedichte gelesen. Viele konnte er auswendig. Er hatte auch keine Illusionen. Seine Gedichte waren nicht die besten, die geschrieben wurden, aber auch nicht die schlechtesten. In jeder der Sammlungen, die im Abstand von ungefähr fünf Jahren seit dem Ende der vierziger Jahre erschienen waren, gab es einzelne Strophen, die mit nichts einen Vergleich zu scheuen brauchten. Aber er war Autohändler gewesen in seinem Leben, kein Dichter. Seine Gedichte waren nicht in den Feuilletons besprochen worden. Er hatte keine literarischen Auszeichnungen erhalten. Außerdem hatte er seine Gedichte auf eigene Kosten drucken lassen. Die erste Gedichtsammlung, die er zusammengestellt und an die großen Verlage in Stockholm geschickt hatte, war nach einiger Zeit mit kurzgefaßten Ablehnungen auf Formbriefen zurückgekommen. Ein Verlagslektor hatte sich jedoch die Mühe gemacht, einen persönlichen Kommentar abzugeben, und geschrieben, kein Mensch sei in der Lage, Gedichte zu lesen, die von nichts anderem handelten als von Vögeln. Das Seelenleben der Bachstelze interessiert nicht, hatte er geschrieben.

Danach gab er es auf, sich an Verlage zu wenden. Er hatte den Druck selbst bezahlt. Einfache Umschläge, schwarze Schrift auf weißem Grund. Nichts Aufwendiges. Es waren die Worte zwischen den Umschlagdeckeln, die etwas bedeuteten. Trotz allem hatten viele Menschen im Lauf der Jahre seine Gedichte gelesen. Viele hatten sich auch anerkennend geäußert.

Und jetzt hatte er ein neues Gedicht geschrieben. Über den Mittelspecht, den schönen Vogel, der in Schweden nicht mehr zu sehen war.

Der Vogeldichter, dachte er.

Fast alles, was ich geschrieben habe, handelt von Vögeln. Von Flügelschlägen, vom Rauschen in der Nacht, von einsamen Lockrufen irgendwo in der Ferne. In der Welt der Vögel habe ich die tiefsten Geheimnisse des Lebens erahnt.

Er trat wieder an den Schreibtisch und nahm das Blatt in die Hand. Die letzte Strophe war schließlich doch gelungen. Er ließ das Blatt wieder auf die Tischplatte fallen. Ein Schmerz fuhr ihm in den Rücken, als er durch den großen Raum ging. Wurde er krank? Jeden Tag suchte er nach Anzeichen dafür, daß sein Körper anfing, ihn im Stich zu lassen. Sein ganzes Leben war er gut trainiert gewesen. Er hatte nie geraucht, mäßig gegessen und getrunken. Das hatte ihm eine gute Gesundheit erhalten. Aber er war bald achtzig. Das Ende der ihm zugemessenen Zeit kam immer näher. Er ging in die Küche und schenkte sich eine Tasse Kaffee aus dem Glaskolben der Kaffeemaschine ein, die stets in Betrieb war. Das fertige Gedicht erfüllte ihn mit Wehmut und mit Freude.

Der Herbst des Alters, dachte er. Ein passender Titel. Alles, was ich schreibe, kann das letzte sein. Und es ist September. Es ist Herbst. Im Kalender wie in meinem Leben.

Er nahm die Kaffeetasse mit ins Wohnzimmer. Vorsichtig setzte er sich in einen der braunen Ledersessel, die ihn seit über vierzig Jahren begleiteten. Er hatte sie gekauft, um seinen Triumph zu feiern, als er die Agentur für Volkswagen in Südschweden bekam. Auf einem kleinen Tisch neben der Armlehne stand ein Foto von Werner, dem Schäferhund, den er am meisten von all den Hunden vermißte, die ihn durchs Leben begleitet hatten. Alt zu werden hieß, einsam zu werden. Menschen, die einem das Leben erfüllt hatten, starben. Am Schluß verschwanden auch die Hunde zwischen den Schatten. Bald gab es nur noch ihn selbst. An einem bestimmten Punkt im Leben waren alle Menschen einsam in der Welt. Über diesen Gedanken hatte er vor kurzem ein Gedicht schreiben wollen. Aber es war ihm nicht gelungen. Vielleicht sollte er es jetzt noch einmal versuchen, nachdem er mit dem Klagegesang über den Mittelspecht fertig war? Aber er konnte nur über Vögel schreiben. Nicht über Menschen. Vögel konnte man verstehen. Menschen waren oft unbegreiflich. Hatte er jemals sich selbst verstanden? Gedichte zu schreiben über etwas, das er nicht verstand, hieß, in verbotenes Gelände einzudringen.

Er schloß die Augen und erinnerte sich plötzlich an die Zehntausend-Kronen-Frage in den späten Fünfzigern, oder vielleicht war es in den frühen Sechzigern. Damals war das Fernsehen noch schwarzweiß. Ein junger Mann hatte sich für das Spezialgebiet Vögel gemeldet. Ein junger Mann, der schielte und naß gekämmtes Haar hatte. Er hatte alle Fragen beantwortet und seinen Scheck über die damals ungeheure Summe von zehntausend Kronen bekommen.

Er selbst hatte nicht im Fernsehstudio gesessen, in dem geräuschisolierten Käfig mit Kopfhörern auf den Ohren. Er hatte sich genau hier in diesem Ledersessel befunden. Aber auch er hatte alle Antworten gewußt. Er hätte wahrscheinlich nicht einmal um zusätzliche Bedenkzeit bitten müssen. Aber 10000Kronen hatte er nicht bekommen. Niemand wußte von seinen Kenntnissen über Vögel. Er hatte weiter seine Gedichte geschrieben.

Er fuhr aus seiner Träumerei hoch. Ein Geräusch hatte ihn aufgeschreckt. Er horchte ins dunkle Zimmer. Bewegte sich jemand draußen auf dem Hof?

Er verwarf den Gedanken. Er bildete sich nur etwas ein. Alt zu werden bedeutete neben vielem anderen, daß man ängstlich wurde. Die Türen hatten gute Schlösser. Im Schlafzimmer im oberen Stockwerk verwahrte er eine Schrotflinte, in einer Küchenschublade lag eine Pistole, leicht erreichbar. Wenn Eindringlinge zu seinem einsam gelegenen Hof etwas nördlich von Ystad kämen, könnte er sich verteidigen. Er würde auch nicht zögern, es zu tun.

Er stand auf. Wieder fuhr ihm ein Schmerz durch den Rücken. Der Schmerz kam und ging in Wellen. Er stellte die Kaffeetasse auf der Spüle ab und blickte auf seine Armbanduhr. Gleich elf. Es war Zeit hinauszugehen. Er blinzelte zum Thermometer vor dem Küchenfenster, es zeigte sieben Grad plus an. Der Luftdruck war steigend. Ein schwacher Wind aus Südwesten zog über Schonen. Alle Bedingungen waren ideal, dachte er. Heute nacht würden die Vogelschwärme nach Süden ziehen. Auf ihrem langen Weg würden sie zu Tausenden und aber Tausenden auf unsichtbaren Flügeln über ihn dahinziehen. Er würde sie nicht sehen können. Aber er würde sie spüren dort draußen im Dunkeln, hoch über sich. Seit mehr als fünfzig Jahren hatte er zahllose Herbstnächte im Freien verbracht, nur um das Gefühl zu erleben, daß die Nachtflieger dort irgendwo über ihm waren.

Ein ganzer Himmel, der sich fortbewegt, hatte er oft gedacht. Ganze Sinfonieorchester von schweigenden Singvögeln, die vor dem herannahenden Winter aufbrachen und in wärmere Länder flogen. Tief in ihren Genen liegt der Trieb zum Aufbruch. Und ihre unübertroffene Fähigkeit, nach Sternen und Magnetfeldern zu navigieren, leitet sie immer richtig. Sie suchen die geeigneten Winde, sie haben ihr Fettlager aufgebaut, sie können sich Stunde um Stunde in der Luft halten.

Ein ganzer Himmel, vibrierend von Flügeln, begibt sich auf seine jährlich wiederkehrende Pilgerfahrt. Den Vogelzug nach Mekka.

Was ist ein Mensch gegen einen Zugvogel? Ein einsamer alter Mann, an die Erde gebunden? Und dort, hoch über ihm, ein ganzer Himmel, der sich auf den Weg macht?

Er hatte oft gedacht, daß es wie eine heilige Handlung war. Seine eigene herbstliche Hochmesse, dort im Dunkeln zu stehen und zu spüren, wie die Zugvögel aufbrachen. Und, wenn der Frühling kam, war er da, um sie wieder zu empfangen.

Die nächtlichen Vogelzüge waren seine Religion.

Er ging in den Flur und blieb am Kleiderständer stehen. Dann ging er zurück ins Wohnzimmer und zog den Pullover über, der auf einem Schemel neben dem Schreibtisch lag.

Alt zu werden bedeutete neben allen anderen Plagen, daß man auch schneller fror.

Noch einmal betrachtete er das Gedicht, das fertig auf dem Tisch lag. Das Klagelied über den Mittelspecht. Es war schließlich so geworden, wie er es sich vorgestellt hatte. Vielleicht würde er lange genug leben, um genügend Gedichte für eine zehnte und letzte Sammlung zusammenzubekommen? Einen Titel konnte er sich schon vorstellen:

Nächtliche Hochmesse.

Er ging wieder hinaus in den Flur, schlüpfte in die Jacke und zog sich eine Schirmmütze tief in die Stirn. Dann öffnete er die Haustür. Die Herbstluft war schwer vom Geruch nassen Lehms. Er schloß die Tür hinter sich und ließ seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Der Garten lag öde. In einiger Entfernung ahnte er den Widerschein der Lichter von Ystad. Im übrigen wohnte er so weit vom nächsten Nachbarn entfernt, daß ihn nur Dunkelheit umgab. Der Sternenhimmel war fast vollkommen klar. Ein paar vereinzelte Wolken waren am Horizont zu erkennen. Es war eine Nacht, in der die Vogelzüge über ihm dahinstreichen würden.

Er begann zu gehen. Der Hof, auf dem er wohnte, war alt und bestand aus drei Flügeln. Der vierte war irgendwann am Anfang des Jahrhunderts abgebrannt. Er hatte viel Geld in die gründliche und noch ständig weitergehende Renovierung seines Hofes gesteckt. Wenn er starb, würde er alles dem Museum in Lund vermachen. Er war nie verheiratet gewesen, hatte keine Kinder. Er hatte Autos verkauft und war reich dabei geworden. Er hatte Hunde gehabt. Und dann hatte es die Vögel über seinem Kopf gegeben.

Ich bereue nichts, dachte er, während er dem Pfad zum Turm hinab folgte, den er selbst gebaut hatte und wo er zu stehen pflegte und nach den Vögeln Ausschau hielt. Ich bereue nichts, weil es keinen Sinn hat zu bereuen.

Es war eine schöne Septembernacht.

Dennoch war da etwas, das ihn beunruhigte.

Er blieb auf dem Pfad stehen und lauschte. Aber nichts war zu hören außer dem schwachen Rauschen des Windes. Er ging weiter. Vielleicht war es der Schmerz, der ihn beunruhigte? Die plötzlichen Stöße im Rücken? Die Unruhe hatte ihren Ursprung in ihm selbst.

Wieder blieb er stehen und sah sich um. Da war nichts. Er war allein. Der Pfad führte abwärts. Dann würde er an einen Hügel kommen. Unmittelbar vor dem Hügel war ein breiter Graben, über den er einen Steg ausgelegt hatte. Auf der Spitze des Hügels stand dann sein Turm. Von seiner Haustür waren es genau zweihundertsiebenundvierzig Meter. Er überlegte, wie viele Male er den Pfad schon entlanggegangen war. Er kannte jede Biegung, jede Vertiefung. Dennoch ging er langsam und vorsichtig. Er wollte nicht riskieren, zu fallen und sich ein Bein zu brechen. Die Knochen alter Menschen wurden spröde. Das wußte er. Wenn er wegen eines Schenkelbruchs im Krankenhaus landete, würde er sterben, weil er es nicht aushielte, untätig in einem Krankenhausbett zu liegen. Er würde anfangen, über sein Leben nachzugrübeln. Und dann wäre er verloren.

Er hielt plötzlich inne. Ein Käuzchen schrie. Irgendwo in der Nähe knackte ein Zweig. Das Geräusch kam aus dem Wäldchen jenseits des Hügels, auf dem sein Turm stand. Er verharrte reglos, alle Sinne bis zum äußersten angespannt. Das Käuzchen schrie noch einmal. Dann war es wieder still. Er murmelte mißmutig vor sich hin, als er weiterging.

Alt und ängstlich, dachte er. Angst vor Gespenstern und Angst im Dunkeln.

Jetzt konnte er den Turm sehen. Ein schwarzer Schatten, der sich gegen den Nachthimmel abzeichnete. Noch zwanzig Meter, dann wäre er bei dem Steg, der über den tiefen Graben führte. Er ging weiter. Das Käuzchen war nicht mehr zu hören. Ein Waldkauz, dachte er.

Ganz sicher ein Waldkauz.

Plötzlich erstarrte er. Er hatte den Steg erreicht, der über den Graben führte.

Es war etwas mit dem Turm. Irgend etwas war anders. Er kniff die Augen zusammen, um in der Dunkelheit Einzelheiten zu erkennen. Er konnte nicht sagen, was es war. Aber etwas hatte sich verändert.

Ich sehe Gespenster, dachte er. Alles ist wie immer. Der Turm, den ich vor zehn Jahren gebaut habe, hat sich nicht verändert. Meine Augen sind schlechter geworden. Sonst nichts. Er tat noch einen Schritt und kam auf den Steg und spürte die Holzplanken unter seinen Füßen. Er betrachtete noch immer den Turm.

Es kann nicht sein, dachte er. Wenn ich es nicht besser wüßte, würde ich glauben, daß der Turm seit gestern abend einen Meter höher geworden ist. Oder daß das Ganze ein Traum ist. Daß ich mich selbst dort auf dem Turm stehen sehe.

In demselben Augenblick, als er den Gedanken hatte, sah er, daß es so war. Jemand stand auf dem Turm. Ein unbeweglicher Schatten. Eine Angstwelle durchfuhr ihn wie ein Windhauch. Dann wurde er ärgerlich. Jemand drang auf seinen Grund und Boden ein, bestieg seinen Turm, ohne ihn um Erlaubnis zu bitten. Vermutlich ein Wilderer, der den Rehen auflauerte, die sich manchmal beim Wäldchen auf der anderen Seite des Hügels aufhielten. Daß es jemand war, der ebenfalls Vögel beobachten wollte, konnte er sich schwer vorstellen.

Er rief den Schatten auf dem Turm an. Keine Antwort. Keine Bewegung. Wieder wurde er unsicher. Spielten ihm seine schlechten Augen einen Streich?

Er rief noch einmal, ohne Antwort zu bekommen. Dann trat er auf den Steg hinaus.

Als die Planken unter ihm brachen, fiel er hilflos vornüber. Der Graben war mehr als zwei Meter tief. Er fiel, ohne die Arme ausstrecken zu können, um sich abzustützen.

Dann spürte er einen stechenden Schmerz. Er kam von nirgendwo und fuhr direkt durch ihn hindurch. Es war, als hielte jemand glühende Eisen an verschiedene Punkte seines Körpers. Der Schmerz war so stark, daß er nicht einmal zu schreien vermochte. Unmittelbar bevor er starb, sah er ein, daß er gar nicht bis auf den Boden des Grabens gefallen war. Er war in seinem eigenen Schmerz hängengeblieben.

Das letzte, woran er dachte, waren die Nachtvögel, die irgendwo hoch über ihm dahinzogen.

Der Himmel, der sich nach Süden bewegte.

Ein letztes Mal versuchte er, sich aus seinem Schmerz zu befreien.

Dann war alles vorbei.

Es war zwanzig Minuten nach elf, am Abend des 21.September 1994.

Gerade in dieser Nacht zogen große Schwärme von Singdrosseln und Rotdrosseln nach Süden.

Sie kamen von Norden und flogen in südwestlicher Richtung genau über Falsterbo, auf dem Weg in die Wärme, die sie in weiter Ferne erwartete.

Als alles still war, stieg sie vorsichtig die Treppe des Turms hinunter. Sie leuchtete mit ihrer Taschenlampe in den Graben.

Der Mann, der Holger Eriksson hieß, war tot.

Sie knipste die Lampe aus und stand still im Dunkeln.

Dann ging sie hastig davon.

2

Kurz nach fünf Uhr am Montagmorgen, dem 26.September, erwachte Kurt Wallander in seinem Bett in der Wohnung an der Mariagatan im Zentrum von Ystad.

Als er die Augen aufgeschlagen hatte, sah er als erstes seine Hände an. Sie waren braungebrannt. Er ließ den Kopf wieder aufs Kissen fallen und lauschte dem Herbstregen, der an sein Schlafzimmerfenster trommelte. Ein Gefühl des Wohlbehagens überkam ihn bei der Erinnerung an die Reise, die vor zwei Tagen auf dem Flughafen Kastrup zu Ende gegangen war. Eine ganze Woche hatte er mit seinem Vater in Rom verbracht. Es war sehr warm gewesen, und er war braun geworden. An den Nachmittagen, in der größten Hitze, hatten sie sich eine Bank im Park der Villa Borghese gesucht, wo sein Vater im Schatten sitzen konnte, während er selbst sein Hemd auszog und sich mit geschlossenen Augen in die Sonne setzte. Ihre einzige Meinungsverschiedenheit auf der ganzen Reise bestand darin, daß sein Vater überhaupt nicht verstand, wie er so eitel sein konnte, Zeit aufs Braunwerden zu verwenden. Aber es war eine unbedeutende Meinungsverschiedenheit, beinahe als sei sie nur entstanden, um ihnen die Reise im richtigen Licht erscheinen zu lassen.

Die glückliche Reise, dachte Wallander. Wir sind nach Rom gefahren, mein Vater und ich, und es ist gutgegangen. Es ging besser, als ich mir je hätte vorstellen oder erhoffen können.

Er sah zur Uhr auf dem Nachttisch. Er mußte an diesem Morgen wieder seinen Dienst antreten. Aber er hatte keine Eile. Er würde noch lange im Bett liegenbleiben. Er beugte sich über den Zeitungsstapel, in dem er am Abend zuvor geblättert hatte. Er las noch einmal das Ergebnis der Reichstagswahl nach. Da er am Wahltag in Rom war, hatte er seine Stimme per Briefwahl abgegeben. Jetzt konnte er feststellen, daß die Sozialdemokraten gut fünfundvierzig Prozent der Stimmen bekommen hatten. Aber was würde das bedeuten? Würde sich etwas ändern?

Er ließ die Zeitung auf den Boden fallen und kehrte in Gedanken noch einmal nach Rom zurück.

Sie hatten in einem einfachen Hotel in der Nähe des Campo dei Fiori gewohnt. Von einer Dachterrasse über ihren beiden Zimmern hatten sie eine schöne Aussicht über die ganze Stadt. Sie tranken dort ihren Frühstückskaffee und machten Pläne für den Tag. Es hatte keinerlei Diskussionen gegeben. Wallanders Vater wußte stets, was er sehen wollte. Wallander hatte sich zuweilen Sorgen gemacht, daß der Vater zuviel wollte und sich übernähme. Auch hatte er ständig nach Anzeichen dafür gesucht, daß sein Vater verwirrt oder abwesend war. Es war eine schleichende Krankheit, das wußten sie beide, diese Krankheit mit dem sonderbaren Namen Alzheimer. Aber die ganze Woche, die ganze Woche dieser glücklichen Reise, war der Vater in blendender Stimmung gewesen. Wallander spürte einen Klumpen im Hals bei dem Gedanken, daß die Reise bereits der Vergangenheit angehörte und nur noch Erinnerung war. Sie würden nie mehr nach Rom zurückkehren, sie hatten die Reise dieses eine Mal gemacht, er und sein bald achtzigjähriger Vater.

Es hatte Augenblicke großer Nähe zwischen ihnen gegeben. Zum erstenmal seit fast vierzig Jahren.

Wallander dachte daran, wie er entdeckt hatte, daß sie einander sehr ähnlich waren, viel ähnlicher, als er früher wahrhaben wollte. Nicht zuletzt waren sie beide ausgeprägte Morgenmenschen. Als Wallander seinem Vater eröffnete, daß das Hotel vor sieben Uhr kein Frühstück servierte, hatte dieser sofort protestiert. Er hatte Wallander mit hinunter an die Rezeption geschleift und in einer Mischung aus Schonisch, ein paar englischen Brocken, vielleicht auch ein paar deutschen, vor allem aber einer Reihe unzusammenhängender italienischer Phrasen klargemacht, daß er breakfast presto haben wolle. Nicht tardi. Auf gar keinen Fall tardi. Aus irgendeinem Grund hatte sein Vater auch mehrmals passaggio a livello gesagt, als er von der Notwendigkeit sprach, daß das Hotel das Frühstück eine Stunde früher servierte, nämlich um sechs Uhr, und sie würden entweder ihren Kaffee bekommen oder sich gezwungen sehen, ein anderes Hotel zu nehmen. Passaggio a livello, sagte sein Vater, und das Hotelpersonal hatte ihn mit Verwunderung, aber auch mit Respekt betrachtet. Sie hatten natürlich ihr Frühstück um sechs bekommen. Wallander hatte später in seinem italienischen Wörterbuch gesehen, daß passaggio a livello Eisenbahnübergang bedeutete. Er nahm an, daß sein Vater es mit etwas anderem verwechselt hatte, doch er ahnte nicht, womit, und war klug genug, nicht zu fragen.

Wallander lauschte dem Regen. Die Reise nach Rom, eine einzige kurze Woche, in der Erinnerung ein endloses und überwältigendes Erlebnis. Sein Vater hatte nicht nur bestimmt, wann er sein Frühstück haben wollte. Er hatte auch selbstbewußt und wie selbstverständlich seinen Sohn durch die Stadt gelotst und gewußt, was er sehen wollte. Nichts blieb dem Zufall überlassen, und Wallander hatte erkannt, daß sein Vater diese Reise sein Leben lang geplant hatte. Es war eine Wallfahrt, eine Pilgerreise, an der er teilnehmen durfte. Er war ein Bestandteil der Reise des Vaters, ein unsichtbarer, aber ständig gegenwärtiger Diener. Die Reise hatte eine geheime Bedeutung, die er nie ganz verstehen würde. Sein Vater war nach Rom gereist, um etwas zu sehen, was er schon vorher im Geist erlebt zu haben schien.

Am dritten Tag hatten sie die Sixtinische Kapelle besucht. Fast eine ganze Stunde lang stand sein Vater da und betrachtete das Deckenfresko von Michelangelo. Es war, als sähe man einen alten Menschen ein wortloses Gebet direkt zum Himmel senden. Wallander selbst hatte bald Nackenschmerzen bekommen und aufgegeben. Ihm war bewußt, daß er etwas außergewöhnlich Schönes betrachtete, daß aber sein Vater unendlich viel mehr sah. Einen Moment lang hatte er sich spöttisch gefragt, ob sein Vater auf dem gewaltigen Deckengemälde möglicherweise nach einem Auerhahn oder einem Sonnenuntergang suchte. Aber er schämte sich rasch dieses Gedankens. Es bestand kein Zweifel daran, daß sein Vater, so kitschig seine eigenen Bilder auch sein mochten, voller Andacht und Einfühlungsvermögen das Werk eines Meisters betrachtete.

Wallander schlug die Augen auf. Der Regen trommelte.

Am Abend des gleichen Tags, dem dritten ihrer gemeinsamen römischen Zeitrechnung, hatte er das Gefühl, daß sein Vater etwas vorbereitete, was er als sein eigenes Geheimnis behalten wollte. Woher das Gefühl kam, wußte er nicht. Sie hatten in der Via Veneto zu Abend gegessen, viel zu teuer, fand Wallander, aber sein Vater bestand darauf, daß sie es sich leisten konnten. Sie waren auf ihrer ersten und letzten gemeinsamen Reise nach Rom. Es gehörte doch wohl dazu, anständig zu essen. Anschließend waren sie langsam durch die Stadt zum Hotel gewandert. Der Abend war lau, allenthalben waren sie von Menschen umgeben, und Wallanders Vater hatte von dem Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle gesprochen. Zweimal hatten sie sich verlaufen, bevor sie ins Hotel zurückkamen. Wallanders Vater wurde nach seinem Frühstücksaufruhr mit großem Respekt behandelt; sie hatten unter höflichen Verbeugungen ihre Schlüssel bekommen und waren die Treppe hinaufgestiegen. Im Flur sagten sie sich gute Nacht und schlossen die Türen. Wallander hatte sich aufs Bett gelegt und den Straßengeräuschen gelauscht. Vielleicht dachte er an Baiba, vielleicht schlief er nur allmählich ein.

Plötzlich war er hellwach. Etwas machte ihn unruhig. Nach einer Weile zog er seinen Morgenmantel an und ging hinunter an die Rezeption. Alles war sehr still. Der Nachtportier saß vor einem leisegestellten kleinen Fernseher im Zimmer hinter der Rezeption. Wallander kaufte eine Flasche Mineralwasser. Der junge Mann an der Rezeption arbeitete nachts, um sein Theologiestudium zu finanzieren. Das hatte er schon erzählt, als Wallander zum erstenmal unten war, um Wasser zu kaufen. Er hatte dunkles welliges Haar, war in Padua geboren, hieß Mario und sprach ein ausgezeichnetes Englisch. Wallander stand mit der Wasserflasche in der Hand da, als er sich plötzlich zu dem jungen Nachtportier sagen hörte, er bitte darum, geweckt zu werden, falls sein Vater sich nachts an der Rezeption zeige und vielleicht auch das Hotel verlasse. Der junge Mann betrachtete ihn, vielleicht war er verwundert, vielleicht hatte er schon so viel Erfahrung, daß ihn keine nächtlichen Wünsche von Hotelgästen mehr in Erstaunen versetzen konnten. Er nickte und sagte, selbstverständlich, wenn der alte Herr Wallander während der Nacht das Hotel verlasse, werde er sogleich an der Tür von Zimmer 32 klopfen.

Es geschah in der sechsten Nacht. Am Tage waren sie auf dem Forum Romanum umhergestreift und hatten die Galleria Doria Pamphili besucht. Am Abend waren sie durch die unterirdischen Gänge der Villa Borghese zur Spanischen Treppe gegangen und hatten ein Mahl zu sich genommen, dessen Preis Wallander den Atem stocken ließ. Es war ihr letzter Abend, und die Reise, die er jetzt durchaus schon als glücklich bezeichnen konnte, näherte sich ihrem Ende. Wallanders Vater legte die gleiche ungebrochene Energie und Neugier an den Tag wie die ganze Zeit zuvor. Sie waren durch die Stadt geschlendert, hatten bei einem Café haltgemacht, einen Kaffee getrunken und mit einer Grappa angestoßen. Im Hotel hatten sie ihre Schlüssel bekommen, der Abend war wie die anderen Abende, und Wallander war eingeschlafen, kaum daß er sich hingelegt hatte.

Um halb zwei klopfte es.

Zuerst wußte er nicht, wo er war. Aber als er schlaftrunken aufsprang und die Tür öffnete, stand der Portier da und erklärte in seinem ausgezeichneten Englisch, daß der alte Herr, signor Wallanders Vater, soeben das Hotel verlassen habe. Wallander zog sich hastig an. Als er auf die Straße kam, sah er seinen Vater mit zielbewußten Schritten auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig davonwandern. Wallander folgte ihm in einigem Abstand und dachte, daß er jetzt zum erstenmal seinen eigenen Vater beschattete: seine Vorahnung war richtig gewesen. Zunächst war Wallander unsicher, in welche Richtung sie gingen. Dann, als die Straßen schmaler wurden, merkte er, daß sie auf dem Weg zur Spanischen Treppe waren. Er hielt den Abstand zu seinem Vater. Und dann sah er, wie sein Vater in der warmen römischen Nacht die vielen Stufen der Spanischen Treppe hinaufstieg, bis hinauf zur Kirche mit den beiden Türmen. Dort setzte er sich, er war wie ein schwarzer Punkt dort oben, und Wallander hielt sich im Schatten. Sein Vater blieb fast eine Stunde dort. Dann erhob er sich und stieg die Treppe wieder hinunter. Wallander beschattete ihn weiter, es war der geheimnisvollste Auftrag, den er je ausgeführt hatte, und bald befanden sie sich an der Fontana di Trevi, wo sein Vater allerdings keine Münze über die Schulter warf, sondern nur das Wasser betrachtete, das aus dem großen Springbrunnen sprudelte. Sein Gesicht wurde von einer Straßenlaterne beleuchtet, und Wallander ahnte ein Glänzen in seinen Augen.

Danach kehrten sie ins Hotel zurück.

Am nächsten Tag saßen sie in der Alitalia-Maschine nach Kopenhagen, Wallanders Vater auf einem Fensterplatz, genau wie auf dem Hinflug, und Wallander hatte an seinen Händen gesehen, wie braungebrannt er war. Erst auf der Fähre zurück nach Limhamn fragte Wallander seinen Vater, ob er mit der Reise zufrieden sei. Dieser hatte genickt und etwas Unverständliches gemurmelt, und Wallander wußte, daß dies das Maximum an Begeisterung war, das er erwarten konnte. Gertrud hatte sie in Limhamn abgeholt und nach Hause gefahren. Sie hatten Wallander in Ystad abgesetzt, und später am Abend, als er anrief und fragte, ob alles in Ordnung sei, hatte Gertrud geantwortet, der Vater sitze schon wieder in seinem Atelier und male sein stets wiederkehrendes Motiv, den Sonnenuntergang über einer unbewegten, windstillen Landschaft.

Wallander stand auf und ging in die Küche. Es war halb sechs. Er machte Kaffee. Warum ist er in die Nacht hinausgegangen? Warum hat er dort auf der Treppe gesessen? Was hat seine Augen am Springbrunnen zum Glänzen gebracht?

Er wußte keine Antwort. Aber er hatte einen Blick in die heimliche innere Landschaft seines Vaters werfen dürfen. Er war auch einsichtig genug gewesen, außerhalb des unsichtbaren Zauns zu bleiben. Er würde den Vater auch nie nach seinem einsamen Spaziergang durch das nächtliche Rom fragen.

Während die Kaffeemaschine lief, ging Wallander ins Bad. Er stellte mit Genugtuung fest, daß er frisch und energisch aussah. Die Sonne hatte sein Haar gebleicht. Vielleicht hatte er wegen der vielen Spaghetti zugenommen. Aber er stieg nicht auf die Waage. Er fühlte sich erholt. Das war am wichtigsten. Er war froh, daß sie die Reise tatsächlich gemacht hatten.

Das Gefühl, daß er bald, in wenigen Stunden, wieder Polizist wäre, bereitete ihm kein Unbehagen. Häufig war es ihm schwergefallen, nach dem Urlaub wieder zur Arbeit zurückzukehren. Besonders in den letzten Jahren war seine Unlust groß gewesen. Er hatte sich zeitweilig ernsthaft mit dem Gedanken getragen, seine Arbeit als Polizeibeamter aufzugeben und sich eine andere zu suchen, vielleicht als Sicherheitsbeauftragter eines Unternehmens. Aber er war Polizist. Diese Einsicht war langsam in ihm gereift, und sie war unwiderruflich. Etwas anderes würde er niemals sein.

Unter der Dusche dachte er an die Ereignisse von vor ein paar Monaten zurück, während des heißen Sommers und der für Schweden so erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft. Immer noch bereitete ihm der Gedanke an die hoffnungslose Jagd auf einen Serienmörder Unbehagen, der sich zum Schluß als ein geistesgestörter Junge von gerade vierzehn Jahren herausgestellt hatte. Während der Woche in Rom waren alle Gedanken an die erschütternden Ereignisse des Sommers wie fortgeblasen. Jetzt drängten sie in sein Bewußtsein zurück. Eine Woche Rom veränderte nichts. Er kehrte in seine Welt zurück.

Bis nach sieben Uhr blieb er am Küchentisch sitzen. Der Regen trommelte ununterbrochen. Die italienische Hitze war bereits eine ferne Erinnerung. Der Herbst war nach Schonen gekommen.

Um halb acht verließ er die Wohnung und fuhr im Wagen zum Polizeipräsidium. Sein Kollege Martinsson kam gleichzeitig an und parkte neben ihm. Sie begrüßten sich flüchtig im Regen und hasteten zum Eingang des Polizeigebäudes.

»Wie war die Reise?« fragte Martinsson. »Schön übrigens, dich wieder hier zu haben.«

»Mein Vater war sehr zufrieden«, erwiderte Wallander.

»Und du selbst?«

»Es war eine prima Reise. Und heiß.«

Sie gingen hinein. Ebba, die seit über dreißig Jahren in der Anmeldung des Polizeipräsidiums von Ystad saß, begrüßte ihn mit einem breiten Lächeln.

»Kann man im September in Italien so braun werden?« fragte sie erstaunt.

»Ja«, antwortete Wallander, »wenn man sich in der Sonne aufhält.«

Sie gingen den Korridor entlang. Wallander dachte, daß er Ebba etwas hätte mitbringen sollen, und ärgerte sich über seine Gedankenlosigkeit.

»Hier ist alles ruhig«, sagte Martinsson. »Keine ernsteren Sachen. So gut wie gar nichts.«

»Vielleicht können wir auf einen ruhigen Herbst hoffen«, sagte Wallander zögernd.

Martinsson verschwand, um Kaffee zu holen. Wallander öffnete die Tür zu seinem Zimmer. Alles war, wie er es verlassen hatte. Der Tisch war leer. Er hängte die Jacke weg und öffnete das Fenster einen Spalt weit. In einem Korb für Posteingänge lagen einige Rundschreiben der Reichspolizeibehörde. Er griff nach dem obersten, ließ es aber ungelesen auf den Tisch fallen. Er dachte an das komplizierte Ermittlungsverfahren wegen des Autoschmuggels zwischen Schweden und den ehemaligen Oststaaten, mit dem er sich jetzt seit fast einem Jahr beschäftigte. Falls während seiner Abwesenheit nichts Besonderes vorgefallen war, mußte er mit dieser Ermittlung weitermachen.

Er fragte sich, ob er sich damit bis zu seiner Pensionierung in ungefähr fünfzehn Jahren abgeben müßte.

Um Viertel nach acht stand er auf und ging hinüber ins Sitzungszimmer. Um halb neun sammelten sich die Kriminalbeamten der Polizei in Ystad, um die für die Woche vorliegende Arbeit durchzugehen. Alle bewunderten seine Farbe. Er setzte sich an seinen gewohnten Platz und empfand die für einen Montag im Herbst übliche Stimmung: grau und müde, alle ein bißchen abwesend. Er fragte sich, wie viele Montagmorgen er in diesem Raum zugebracht hatte. Weil ihre neue Chefin Lisa Holgersson in Stockholm war, leitete Hansson die Sitzung. Martinsson hatte recht, es war nicht viel passiert in Wallanders Abwesenheit.

»Ich nehme an, ich mache mich wieder an meine geschmuggelten Autos«, sagte Wallander und versuchte nicht, seine Frustration zu verbergen.

»Es sei denn, du nimmst dir einen Einbruch vor«, sagte Hansson aufmunternd. »In einem Blumenladen.«

Wallander sah ihn verwundert an.

»Einbruch in einem Blumenladen? Was wurde denn gestohlen? Tulpen?«

»Nichts, soweit wir sehen können«, sagte Svedberg und kratzte sich die Glatze.

Im gleichen Augenblick ging die Tür auf, und Ann-Britt Höglund hastete herein. Weil ihr Mann sich meistens auf Montage in irgendeinem entlegenen Land befand, von dem noch niemand etwas gehört hatte, war sie mit ihren beiden Kindern allein. Ihre Morgen verliefen chaotisch, und sie kam häufig zu spät zu den Sitzungen. Ann-Britt Höglund war jetzt seit gut einem Jahr bei der Polizei in Ystad. Sie war die jüngste Kriminalbeamtin. Anfangs hatten einige der älteren Beamten, unter anderem Svedberg und Hansson, offen ihren Unmut darüber demonstriert, daß sie eine Frau als Kollegin bekamen. Aber Wallander, der schnell erkannte, daß sie das Zeug zu einer guten Polizeibeamtin mitbrachte, hatte sie in Schutz genommen. Niemand machte mehr Bemerkungen, weil sie häufig zu spät kam. Jedenfalls nicht, wenn er in der Nähe war. Sie setzte sich an eine Längsseite des Tisches und nickte Wallander erfreut zu, als sei sie überrascht, daß er tatsächlich zurückgekommen war.

»Wir reden über den Blumenladen«, sagte Hansson, »wir dachten, daß Kurt sich das einmal ansehen könnte.«

»Der Einbruch war Donnerstag nacht«, sagte sie. »Die Verkäuferin, die da arbeitet, entdeckte es, als sie am Freitag morgen kam. Die Diebe waren durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses eingestiegen.«

»Was wurde gestohlen?« fragte Wallander.

»Nichts.«

Wallander verzog das Gesicht. »Was heißt das? Nichts?«

Ann-Britt Höglund zuckte die Achseln. »Nichts heißt Nichts.«

»Auf dem Fußboden waren Blutflecken«, sagte Svedberg. »Und der Inhaber ist verreist.«

»Das Ganze klingt sehr eigenartig«, sagte Wallander. »Ist es wirklich sinnvoll, sich damit abzugeben?«

»Das Ganze ist seltsam«, sagte Ann-Britt Höglund. »Ob es sich lohnt, Zeit darauf zu verwenden, kann ich nicht beantworten.«

Wallander fuhr es durch den Kopf, daß er so darum herumkäme, sofort wieder in die trostlose Ermittlung um all die Autos einzusteigen, die in einem steten Strom aus dem Land geschmuggelt wurden. Er würde sich einen Tag geben, um sich daran zu gewöhnen, nicht mehr in Rom zu sein.

»Ich kann es mir ja mal ansehen«, sagte er.

»Ich habe mich drum gekümmert«, sagte Ann-Britt Höglund. »Der Blumenladen liegt unten in der Stadt.«

Die Sitzung war beendet. Es regnete weiter. Wallander holte seine Jacke. Sie fuhren in seinem Wagen ins Zentrum.

»Wie war die Reise?« fragte sie, als sie vor einer Ampel beim Krankenhaus anhielten.

»Ich habe die Sixtinische Kapelle gesehen«, antwortete Wallander, während er in den Regen hinausstarrte. »Und ich habe erlebt, daß mein Vater eine ganze Woche lang in guter Stimmung war.«

»Das hört sich nach einer guten Reise an«, sagte sie.

Die Ampel sprang um, und sie fuhren weiter. Sie lotste ihn, weil er nicht sicher war, wo der Blumenladen lag. »Und hier?« fragte Wallander.

»In einer Woche verändert sich nichts«, antwortete sie. »Es war ruhig.«

»Und unsere neue Chefin?«

»Sie ist in Stockholm und diskutiert alle neuen Kürzungsvorschläge. Sie wird bestimmt gut. Mindestens so gut wie Björk.«

Wallander warf ihr einen raschen Blick zu. »Ich dachte, du hättest ihn nie gemocht?«

»Er tat sein Bestes. Was konnte man mehr verlangen?«

»Nichts«, sagte Wallander. »Absolut nichts.«

Sie hielten in der Västra Vallgatan, Ecke Pottmakargränd. Der Blumenladen hieß Cymbia. Das Schild schaukelte im böigen Wind. Sie blieben im Wagen. Ann-Britt Höglund gab ihm ein paar Papiere in einer Plastikmappe. Wallander warf einen Blick darauf, während er zuhörte.

»Der Inhaber des Geschäfts heißt Gösta Runfelt. Er ist verreist. Die Verkäuferin kam am Freitagmorgen kurz vor neun in den Laden. Sie entdeckte, daß ein Fenster auf der Rückseite zerschlagen war. Glassplitter lagen draußen vor dem Fenster und drinnen. Auf dem Fußboden im Laden waren Blutspuren. Nichts schien gestohlen zu sein. Geld wurde über Nacht im Laden auch nicht aufbewahrt. Sie rief um drei nach neun die Polizei an. Kurz nach zehn war ich da. Es war, wie sie gesagt hatte. Ein zerschlagenes Fenster. Blutflecken auf dem Fußboden. Nichts gestohlen. Schon komisch, das Ganze.«

Wallander dachte nach. »Nicht einmal eine Blume?« fragte er.

»Die Verkäuferin behauptet, nein.«

»Kann man wirklich genau wissen, wie viele Blumen in jeder Vase sind?«

Er reichte ihr die Papiere wieder zurück.

»Wir können sie ja fragen«, sagte Ann-Britt Höglund, »der Laden ist offen.«

Als Wallander die Tür aufmachte, klingelte eine altmodische Glocke. Die Düfte im Laden erinnerten ihn an die Gärten in Rom. Es waren keine Kunden da. Aus einem Hinterraum kam eine etwa fünfzigjährige Frau. Sie nickte, als sie die beiden erblickte.

»Ich habe einen Kollegen mitgebracht«, sagte Ann-Britt Höglund.

Wallander grüßte.

»Ich habe von Ihnen in der Zeitung gelesen«, sagte die Frau.

»Hoffentlich nichts Schlechtes«, sagte Wallander,

»O nein«, sagte die Frau. »Es waren nur lobende Worte.«

Wallander hatte in den Papieren gesehen, daß die Frau, die in dem Laden arbeitete, Vanja Andersson hieß und dreiundfünfzig Jahre alt war.

Wallander ging langsam im Laden umher. Aus alter, eingefahrener Gewohnheit achtete er genau darauf, wohin er die Füße setzte. Der feuchte Blumenduft weckte weitere Erinnerungsbilder in ihm. Er trat hinter die Theke und blieb vor einer rückwärtigen Tür stehen, deren obere Hälfte aus Glas bestand. Der Kitt war neu. Hier waren der oder die Diebe eingestiegen. Wallander betrachtete den Fußboden aus verschweißten Kunststoffplatten. »Ich nehme an, das Blut war hier«, sagte er.

»Nein«, sagte Ann-Britt Höglund. »Die Blutflecken waren im Laden.«

Wallander zog erstaunt die Stirn in Falten. Dann folgte er ihr zurück zwischen die Blumen. Ann-Britt Höglund stellte sich mitten auf den Fußboden. »Hier«, sagte sie. »Genau hier.«

»Aber nichts drüben am Fenster?«

»Nichts. Verstehst du jetzt, warum ich das Ganze komisch finde? Warum ist hier Blut? Aber nicht am Fenster? Wenn wir nun davon ausgehen, daß derjenige, der das Fenster zerschlagen hat, sich geschnitten hat?«

»Wer sollte es denn sonst sein?«

»Genau. Wer sollte es sonst sein?«

Wallander ging noch einmal durch den Laden. Er versuchte sich den Hergang vorzustellen. Jemand hatte die Scheibe eingeschlagen und war hereingeklettert. Mitten auf dem Fußboden des Ladens war Blut gewesen. Nichts war gestohlen worden.

Jedes Verbrechen folgte einer Art von Planmäßigkeit oder Vernunft. Abgesehen von den reinen Wahnsinnstaten. Das wußte er aus langjähriger Erfahrung. Aber niemand beging die Wahnsinnstat, in ein Blumengeschäft einzubrechen, um nichts zu stehlen, dachte Wallander. Es paßte ganz einfach nichts zusammen.

»Ich nehme an, daß es Blutstropfen waren«, sagte er.

Zu seiner Verwunderung schüttelte Ann-Britt Höglund den Kopf. »Es war eine kleine Lache«, sagte sie. »Keine Tropfen.«

Wallander dachte nach. Aber er sagte nichts. Er hatte nichts zu sagen. Dann wandte er sich der Verkäuferin zu, die im Hintergrund wartete. »Es ist also nichts gestohlen worden?«

»Nichts.«

»Nicht einmal ein paar Blumen?«

»Nicht soweit ich sehen konnte.«

»Wissen Sie wirklich immer genau, wie viele Blumen Sie im Laden haben?«

»Ja.«

Die Antwort kam schnell und bestimmt. Wallander nickte. »Haben Sie eine Erklärung für diesen Einbruch?«

»Nein.«

»Der Laden gehört nicht Ihnen?«

»Der Inhaber ist Gösta Runfelt. Ich bin bei ihm angestellt.«

»Wenn ich recht verstanden habe, ist er verreist? Haben Sie Kontakt mit ihm aufgenommen?«

»Das geht nicht.«

Wallander betrachtete sie aufmerksam. »Warum geht das nicht?«

»Er ist auf Orchideensafari in Afrika.«

»Können Sie das näher erklären? Orchideensafari?«

»Gösta ist ein passionierter Orchideenfreund«, sagte Vanja Andersson. »Er weiß alles über Orchideen. Er reist in der ganzen Welt umher und sieht sich alle Arten an, die es gibt. Er schreibt ein Buch über die Geschichte der Orchideen. Zur Zeit ist er in Afrika. Wo, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß er nächste Woche Mittwoch zurückkommt.«

Wallander nickte. »Wir müssen wohl mit ihm sprechen, wenn er zurück ist«, sagte er. »Vielleicht bitten Sie ihn, sich bei uns zu melden?«

Vanja Andersson versprach es. Ein Kunde kam in den Laden. Ann-Britt Höglund und Wallander traten in den Regen hinaus. Sie setzten sich in den Wagen, aber Wallander ließ den Motor noch nicht an. »Man kann natürlich an einen Dieb denken, der sich geirrt hat«, sagte er. »Ein Dieb, der das falsche Fenster einschlägt. Gleich nebenan liegt ein Computerladen.«

»Aber die Blutlache?«

Wallander zuckte mit den Schultern. »Vielleicht hat er nicht gleich gemerkt, daß er sich geschnitten hat. Er steht da und läßt die Arme hängen und sieht sich um. Das Blut tropft. Und Blut, das auf eine Stelle tropft, bildet früher oder später eine Lache.«

Sie nickte. Wallander ließ den Wagen an. »Das ist ein Versicherungsschaden«, sagte er. »Weiter nichts.«

Sie fuhren durch den Regen zurück zum Polizeigebäude. Inzwischen war es elf Uhr geworden.

Montag, der 26.September 1994.

In Wallanders Kopf verflüchtigte sich die Romreise wie eine langsam verblassende Luftspiegelung.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!