5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 240

Ähnliche

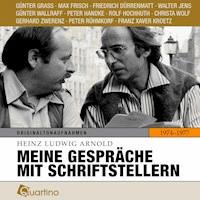

Heinz Ludwig Arnold

Die Gruppe 47

Über dieses Buch

Die Gruppe 47 hat die Aufbaujahre der Bundesrepublik begleitet und geprägt. 1947 gründete Hans Werner Richter diesen losen, aber einflussreichen Verbund von Schriftstellern und Kritikern. Über zwei Jahrzehnte lang verfolgte die Gruppe ihr hochgestecktes Ziel: eine radikale Erneuerung der Literatur und des politisch-gesellschaftlichen Lebens. Nahezu alle deutschsprachigen Autoren von Rang nahmen an einzelnen Treffen der Gruppe teil – von Ingeborg Bachmann und Paul Celan über Heinrich Böll, Martin Walser und Günter Grass bis zu Walter Jens und Marcel Reich-Ranicki.

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Vita

Heinz Ludwig Arnold, geboren 1940 in Essen, war freiberuflicher Publizist und Honorarprofessor der Georg-August-Universität Göttingen. Mitglied des P.E.N.-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Im Oktober 2011 wurde er, kurz vor seinem Tod, in Göttingen mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse für seine «besonderen Verdienste um die deutsche Literatur» ausgezeichnet.

Herausgeber der Zeitschrift «TEXT + KRITIK» (seit 1963), des «Kritischen Lexikons zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur» (KLG, seit 1978) sowie des «Kritischen Lexikons zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur» (KLfG, seit 1983) und der 3., völlig neu bearbeiteten Auflage von «Kindlers Literaturlexikon» (2009). Zahlreiche weitere Veröffentlichungen, unter anderem die elfbändige Anthologie «Die deutsche Literatur seit 1945» (1995 ff.). Zuletzt erschien: «Da schwimmen manchmal ein paar gute Sätze vorbei» (Hg., 2001), «Die Gruppe 47. Zwei Jahrzehnte deutscher Literatur» (Hörbuch, CD und MC, 2002), «Was bin ich? Über Max Frisch» (2002), «Arbeiterlyrik 1842–1932» (Hg., 2003), «Von Unvollendeten. Literarische Porträts» (2005), «Ein abenteuerliches Herz. Ernst-Jünger-Lesebuch» (Hg., 2011).

Impressum

rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2022

Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung any.way, Hamburg

Coverabbildung Stiftung Akademie der Künste, Berlin, Hans-Werner-Richter-Archiv (Die Gruppe 47 im Mai 1955 in Berlin: sitzend: Heinrich Böll, Milo Dor; stehend: Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Christopher Holme, Christopher Sykes [v. l.])

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-01627-9

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Der weite Blick zurück

Ich muß ein wenig ausholen: Das war im Frühjahr 1955, ich war damals Schüler bei Karl Hartung am Steinplatz an der Hochschule für Bildende Künste, also Bildhauer und Grafiker, und kannte eigentlich nur Bildhauer und Grafiker, schrieb aber schon Gedichte. Und diese Gedichte haben meine Frau und meine Schwester eingereicht für einen Wettbewerb des Süddeutschen Rundfunks, und ich bekam den dritten Preis. Das war mein erster Flug, von Berlin nach Stuttgart und zurück. Wieder in Berlin, wir lebten damals in einer Kellerwohnung in der Königsallee, fand ich dort ein Telegramm vor: «Gruppe 47 tagt. Haus Rupenhorn. Bitte kommen. Manuskript mitbringen.»

Ich bin da hingefahren, die machten gerade eine Kaffeepause. Da kam eine Kellnerin auf mich zu und sagte: «Sind Sie auch Dichter?» Ich sagte: «Ja.» Dann bekam ich auch Streuselkuchen und Kaffee. Und dann kam der Richter auf mich zu und sagte: «Sind Sie der, der mir empfohlen wurde? Wie war nochmal der Name?» Ja, dann war ich in diesem Kreis. Jemand las etwas vor. Das fand ich literarisch ganz interessant. Und dann fielen sie über ihn her, und es blieb wenig übrig. Und dann las eine Frau, die kannte ich, erstens kannte ich Texte von ihr, und ihr Ansehen war mir auch vertraut durch damals schon eine Titelnummer des «Spiegel» – es war Ingeborg Bachmann. Die hatte Mühe mit dem Manuskript, immer fielen ihr die Haare vor die Augen, und sie war kurz vorm Weinen. Und ich dachte, das ist ein wichtiger Impuls, wenn sie die auch so zerreißen, dann meldest du dich zu Wort, aber die wurde nicht zerrissen, es ging immer mehr so: «Also, Ingeborg Bachmann hat sich verändert gegenüber der letzten Lesung.» «Nein, die ist sich treu geblieben.» Es ging so hin und her, und es kam so ein Ritual der Kritik hinein.

Ich hörte zum ersten Mal den mit mir gleichaltrigen jungen – ich war 27 Jahre alt – Joachim Kaiser sprechen, erstarrte vor Bewunderung, wie jemand so fließend, und die Zitate kamen ihm, und so eloquent reden konnte, etwas ostpreußisch, was wieder anheimelte. Und dann kam ich ran und war danach umringt von Verlegern, die flüsterten so Wunderworte wie «Fischer Verlag» und «Suhrkamp Verlag», und ich dachte, jetzt bricht das Goldene Zeitalter an. Aber ich war auch mißtrauisch.

Als ich dann von der Tagung weg wollte, stand draußen jemand, der sich ein Taxi gerufen hatte, und sagte: «Wo wollen Sie hin?» Und als wir dann losfuhren, sagte er: «Höllerer mein Name. Ich würde einige von den Gedichten drucken.» Ich dachte mir: Rede du mal. Der war der einzige. Von den anderen Verlagen habe ich lange nichts mehr gehört, bis dann der Luchterhand-Verlag kam. Und ein Jahr später kam dann mein erster Gedichtband. Aber die wirklich literarische erste Adresse war für mich Walter Höllerer.[1]

Das, wovon Günter Grass hier so erinnerungsselig erzählt, war sein erster Besuch bei der Gruppe 47, jener legendären Schriftstellergruppe, die 1947 entstand und zwanzig Jahre später, 1967, aufhörte zu existieren, ohne freilich je ganz zu verschwinden aus der deutschen Literatur. Diese Gruppe 47 hat in der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine deutliche Spur markiert: Einige Jahrzehnte lang und bis ins neue Jahrhundert hinein bestimmten Kritiker wie Hans Mayer, Marcel Reich-Ranicki und Joachim Kaiser, Reinhard Baumgart und Walter Jens, Fritz J. Raddatz und Hellmuth Karasek und noch in den 1980er Jahren Helmut Heißenbüttel und Walter Höllerer die literarischen Debatten der Republik entscheidend mit, und um zentrale Autoren der Gruppe 47 wurden noch immer die spektakulärsten Schlachten im deutschen Feuilleton- und Literaturbetrieb geschlagen: um Günter Grass und Martin Walser, um Hans Magnus Enzensberger und Peter Rühmkorf. Auch Siegfried Lenz, Dieter Wellershoff, Gabriele Wohmann, Peter Härtling, Jürgen Becker, Peter Handke, Peter Bichsel, Günter Kunert, F.C. Delius, Carl Amery, Ingrid Bachér, Ernst Augustin haben mit vielen anderen, die zur Gruppe 47 gerechnet werden, die deutsche literarische Landschaft auffällig geprägt, sodass noch in den achtziger Jahren jüngere Schriftsteller über die Rolle der Gruppe 47 klagten: Der Nimbus der Gruppenzugehörigkeit überstrahle unverdientermaßen vieles, was sie lange nach dem Vergehen der Gruppe geschrieben hätten. Und wie eine Bestätigung dessen liest sich, was Hans Magnus Enzensberger 1989 in einem Rundschlag gegen die Lyrik der achtziger Jahre schrieb: «Doch selbst die bescheidene deutsche Nachkriegsliteratur kommt einem, gemessen an dem, was heute der Fall ist, geradezu glanzvoll vor: Eich und Bachmann, Bobrowski und Celan, Rühmkorf und Jandl …»[2] Das waren, mit Ausnahme Ernst Jandls, allesamt Autoren, die bei Tagungen der Gruppe 47 gelesen hatten. Und am letzten Tag der alten Bundesrepublik, am 2. Oktober 1990, stand unter einem groß aufgemachten Bild in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», das die Gruppe 47 bei einer Tagung in Berlin zeigte, der Satz: «Bis zuletzt und ungeachtet aller Veränderungen wurzelte die Identität des Landes in den Texten des Jahres 1960.»

Es war das Jahr, in dem die von der Gruppe 47 beförderte neue deutsche Literatur in Deutschland wirklich angekommen war: mit Heinrich Bölls Erzählungen und Romanen, mit Günter Grass’ Blechtrommel, Martin Walsers Halbzeit, Uwe Johnsons Mutmassungen über Jakob, mit Ingeborg Bachmanns und Hans Magnus Enzensbergers Gedichten. ‹Außerdem›[3] waren da natürlich auch die Bücher Arno Schmidts und Wolfgang Koeppens, Hans Erich Nossacks und Marie Luise Kaschnitz’, um nur die Bekanntesten zu nennen von jenen vielen, die nicht zur Gruppe 47 gehörten und gleichwohl das Bild der jungen deutschen Literatur mitgeprägt haben; aber selbst die Kaschnitz und Koeppen hatten Berührungen mit der Gruppe, und Arno Schmidt hatte damals noch nicht jene öffentlich wirkende Statur, die bald so wuchs wie später das Format seiner Bücher.

Freilich hat die Literatur der Gruppe 47 erst in der Mitte der 1960er Jahre jene traditionelle Literatur ganz verdrängt, die noch bis zur Mitte der 1950er Jahre das literarische Feld beherrschte: die Erzählungen, Romane und Gedichte von Werner Bergengruen und Georg Britting, Rudolf Alexander Schröder und Ina Seidel, Friedrich Georg Jünger und Wilhelm Lehmann, Reinhold Schneider und Hermann Kasack, um auch hier nur ein paar Beispiele zu geben. Aber man dürfe, so der Schriftsteller Hermann Kinder, die Gruppe 47 weder zu einer Größe der 1950er Jahre verkleinern noch sie «zum alles Andere niederdrückenden A und O jedweder Literatur seit 1945 hochjubeln»[4]. Immerhin verweist Kinder auch darauf, dass mit dem Erfolg der edition suhrkamp Mitte der 1960er Jahre «sich gegenüber den heterogenen Strömungen der Fünfziger eine mit der Gruppe 47 verbundene zeitgemäße westdeutsche Kultur durchzusetzen beginnt. Und was für eine Revolution, als erstmals noch zaghaft Mitte der Sechziger auch im germanistischen Studium Namen wie Grass, Walser, Bichsel fielen. Jetzt ist die Allpräsenz der Gruppe 47 wirklich erreicht.»[5]

Auf andere Weise hat Hermann Kinder auch die Essenz der FAZ-Bildlegende von 1990 formuliert, als er 1992 auf den Vorwurf antwortete, die Literatur der 1980er Jahre sei zusammenhanglos, disparat und gebe kein prägendes Bild ab – und er hat damit die kulturgeschichtlichen und gesellschaftlichen Gründe benannt, aus denen die Gruppe 47 entstanden ist und mit denen sie bedeutend werden konnte: Die Literatur der Gruppe 47 habe «Bedingungen der Homogenität gehabt, die historisch nicht wiederholbar sind: die feste Einbindung der Literatur in den Meinungsbildungsprozeß und einen oppositionellen Konsens, der sich aus der Ablehnung obsoleter Mentalitäten, insbesondere der mangelnden Überwindung des faschistischen Erbes ergab»[6].

Die Meinungen über die Gruppe 47 unter den jüngeren, also den Nicht-Gruppe-Autoren sind selbst ziemlich disparat[7] und reichen von Zustimmung zu ihrer historischen Rolle über die skeptische Analyse ihrer Entwicklung bis zur vehementen Ablehnung. So nannte zum Beispiel Elfriede Jelinek aus großer Distanz und innigstem Hass die Gruppe eine «Sadistenvereinigung, an der ich nicht einmal unter Todesdrohung teilgenommen hätte»; Hanns-Josef Ortheil rechnete die Gruppe zur «Steinzeit der Nachkriegsliteratur»; und Maxim Biller schrieb: «Die Gruppe 47 war ein Kleinbürger-Stammtisch, eine Art entnazifizierte Reichsschrifttumskammer, eine Vereinigung ehemaliger Nazi-Soldaten und HJler, von denen kein einziger Kraft gehabt hatte, zuzugeben, daß er für Hitler getötet und oder zumindest gehaßt hat. Diese Söhne waren genauso verlogen, apodiktisch und kleinbürgerlich-ängstlich wie ihre Väter, und sie sprachen über Literatur wie jene über das Wirtschaftswunder: stolz, ironielos und ohne Selbstzweifel.»[8]

Billers Urteil scheint mir ebenso zutreffend wie gleichermaßen stolz, ironielos und ohne Selbstzweifel gesprochen. Vor allem aber ist es ein Urteil aus unendlicher Distanz, unberührt vom Geruch der 1950er und 1960er Jahre, aber genährt vom Wissen späterer Zeit: Denn natürlich hatten die Schriftsteller, die sich 1947 in der Gruppe 47 zusammenfanden, eine Vergangenheit innerhalb des «Dritten Reichs». Die meisten waren unter Hitlers Befehl in den Krieg gezogen, davon handelten dann auch viele ihrer Bücher. Und einige hatten damals bereits geschrieben, meist belanglose Texte, aber sie hatten geschrieben, mit und ohne Erlaubnis der Reichsschrifttumskammer. Die meisten Mitglieder der jungen Gruppe jedoch, darauf hat Hans Werner Richter immer bestanden, waren literarische Anfänger. Insofern trifft das Urteil Billers nicht nur auf die Autoren der Gruppe 47 zu, sondern auf die gesamte deutsche Nachkriegsgesellschaft.

Und wie auf die Biographien anderer, die im «Dritten Reich» gelebt und gearbeitet hatten, fielen auch auf die Biographien von Mitgliedern der Gruppe 47 erst nach vielen Jahren, als die Gruppe 47 längst Geschichte war, Schatten. Aber es waren nur wenige: So hatte, um nur drei prominente Beispiele aus der ersten Generation der Gruppe 47 zu nennen, Günter Eich, dessen Aufnahmeantrag vom 1. Mai 1933 von der NSDAP nicht angenommen wurde, seit 1933 in den unterschiedlichsten Medien des nationalsozialistischen Staates, vor allem im Rundfunk, gearbeitet und sich 1940 mit dem Hörspiel Die Rebellion in der Goldstadt an der von Goebbels geforderten Anti-England-Kampagne beteiligt[9]; Alfred Andersch hatte sich bei der Reichsschrifttumskammer angebiedert, indem er ihr die Scheidung von seiner jüdischen Frau, von der er freilich schon länger getrennt war, mitteilte[10]; und auch Wolfgang Weyrauch hatte kurz vor der Kapitulation in «Das Reich» mit Hilfe von Hölderlin-Gedichten «den Kampfgeist und den Durchhaltewillen seiner Leser» angestachelt.[11] Das sind Ausnahmen.

Erst spät kam in den Blick, dass sich die Autoren der Gruppe zwar viel mit Krieg und Nachkriegszeit beschäftigt hatten, sie in ihrer Literatur und Publizistik die Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen aber nahezu nicht wahrgenommen haben. Auch hatten sie ihre eigene Rolle in Krieg und «Drittem Reich» nie konsequent problematisiert. So trennte Alfred Andersch in der ersten Nummer der Zeitschrift Der Ruf. Unabhängige Blätter der jungen Generation die (eigene) Leistung der jungen Soldaten scharf von den Verbrechen jener, die in Nürnberg vor Gericht standen: Die erstaunlichen Waffentaten junger Deutscher in diesem Kriege und die ‹Taten› etwas älterer Deutscher, die gegenwärtig in Nürnberg verhandelt werden, stehen in keinem Zusammenhang. Die Kämpfer von Stalingrad, El Alamein und Cassino, denen auch von ihren Gegnern jede Achtung entgegengebracht wurde, sind unschuldig an den Verbrechen von Dachau und Buchenwald. Die Distanz, welche die ehemaligen Soldaten von den Verfluchten, die sie begingen, trennt, ist so groß, daß sie die Täter nicht einmal wegen des reinen Tatbestandes hassen können. […] Todeswürdige Verbrecher löscht man aus, man haßt sie nicht.[12] Anderschs Differenzierung war auch ein Reflex gegen die damals noch virulente Zuweisung einer kollektiven Schuld aller Deutschen an den unter den Nationalsozialisten im Namen Deutschlands begangenen Verbrechen. Dass unter dem Schutz der Wehrmacht im von ihr eroberten Gebiet die Kader der Nazis ihr mörderisches Handwerk betreiben konnten, geriet noch nicht in den Blick.

Diese ‹jungen› Soldaten wollten mit diesen Verbrechen nichts zu tun haben, sie hatten ja unmittelbar wohl auch nichts damit zu tun. Einige, wie Gunter Groll, waren ausdrückliche Gegner des Regimes, andere, wie Andersch, waren desertiert, und vor allem: Sie wollten gegen die Erfahrungen der Diktatur etwas anderes, Neues setzen und bauen. Sie alle, deren Alter von 36, wie Hans Werner Richter, und 30, wie Alfred Andersch, bis 26, wie Wolfdietrich Schnurre, reichte, empfanden sich als Opfer des «Dritten Reichs», die dem Terror der Nazis und dem Kriege entkommen waren, und unabhängig vom Alter definierten sie sich als Angehörige einer neuen, einer ‹jungen Generation›, die das Alte mit einem ‹Kahlschlag› ausrotten und an einem ‹Nullpunkt› beginnen wollte. Sie dachten gar nicht daran, die alten, in Deutschland gebliebenen Autoren zu sich zu holen, zumal diese ein recht ungebrochenes Verhältnis zur Vergangenheit hatten, von der sie selbst sich ja lossagten. Das problematische Verhältnis der Gruppe zu den zurückkehrenden Emigranten, das inzwischen mit Gründen auch ressentimentgeladen genannt wird, war freilich eher blind als sehenden Auges abweisend, auch wenn es Äußerungen von einigen Mitgliedern der Gruppe gibt, die auf eine bewusste Abgrenzung schließen lassen[13]; denn auch die Emigranten hatten eine andere Vergangenheit, und die meisten von ihnen waren viel älter als sie (Hermann Kesten war 46, Walter Mehring war 50, und beide haben ja in der Gruppe gelesen); vor allem aber waren sie schon bekannt, ja prominent. Und das wollten die Jungen erst werden. Immerhin: Aus deren anderer Vergangenheit hätten die Autoren der Gruppe 47 durchaus lernen können.

Aber ich meine dennoch, das restriktive Verhältnis der Gruppe zu den Emigranten war keine prinzipielle Entscheidung, sondern entwickelte sich erst mit der Zeit: Einige Emigranten wurden ja auch eingeladen, lasen mit mehr und mit weniger Erfolg, andere, wie Robert Neumann, kritisierten die Gruppe später, als sie erfolgreich war, heftig, das Verhältnis Richters zu Hermann Kesten verwandelte sich aus einer freundschaftlichen zu einer eher feindseligen Beziehung[14], und die misslungene Lesung Paul Celans 1952 in Niendorf hatte wieder ihre eigenen Bedingungen. Es gab in dieser Hinsicht kein Gesetz, auch wenn sich ex post, da nun die Korrespondenzen offenliegen und die Forscher gern Zusammenhänge (de)konstruieren, Vergangenheitsbilder herstellen lassen, die geschlossen und überzeugend und dennoch schief, wenn nicht falsch sein können, weil sie die Komponenten zeitbedingter Erkenntnis(un)fähigkeit ebenso ausschließen wie jene menschlichen Fehlens.[15] Vor allem darf man, bezogen auf die Gruppe 47, nicht von der falschen Einschätzung ausgehen, Schriftsteller seien prinzipiell die besseren Menschen.

Man kann der Gruppe 47 nachträglich vieles vorwerfen, und vornehmlich Hans Werner Richter, der ja die Gruppe jeweils konstituierte, weil er für die Einladungen verantwortlich war. All diese Vorwürfe sind verständlich, ja sogar berechtigt – und treffen doch nicht ins Zentrum des Problems Gruppe 47, die ja vor allem ein Kind ihrer Zeit, der Nachkriegszeit, war: belastet noch mit ganz anderen Fragen als diesen, auf die es damals schon deshalb noch keine Antworten gab, weil nicht einmal die Fragen dafür gefunden waren. Diese jungen Schriftsteller fühlten sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, versehrt von einer Gesellschaft, der sie doch entstammten; und sie waren beseelt vom Wunsch, sich in eine unbelastete Zukunft hineinzuentwickeln – weshalb das Schlagwort vom ‹Nullpunkt› nicht so sehr eine Beschreibung der Lage als ein Wunsch gewesen ist, verbunden immerhin mit der Verpflichtung, zu einer Zukunft beizutragen, die sich ihrer historischen Schuld zu stellen hätte.

Denn solcher Selbsttäuschung, so es eine war, erlag damals die ganz große Mehrheit der deutschen Gesellschaft. Und es ist überaus fragwürdig, wenn man nun, aus dem Rückblick so ferner Zeit, jene, die sich damals aus guten Gründen als Opfer empfanden, zu Tätern macht; das ist, angesichts der unterschiedlichen möglichen Argumente für und wider solche Perspektiven, allzu schlicht. Und auch wenn vieles an der Gruppe damals ihrer Zeit entsprach – die Gruppe 47 war dennoch mehr, anders, neu. Gerade weil sie trotz aller zeitverhafteten, ressentimentgeladenen, vorurteilsbehafteten Fragwürdigkeiten, die mit ihr und ihren Mitgliedern auch verbunden werden, so nachhaltig erfolgreich war, wird sie heute von einigen Nachgeborenen in die strenge Pflicht ihrer nachfragenden Gründlichkeit genommen: ebenso zeitverhaftet, ebenso ressentimentgeladen, ebenso vorurteilsbehaftet, nur viel intelligenter, methodisch geschulter, argumentativ versierter. Aber auch wahrer?

Die Gruppe 47 ist ohne Verlust auf keinen Begriff und schon gar nicht ohne falschen Zugewinn in ein System zu bringen. Bereits 1977 sagte Helmut Heißenbüttel in einem Gespräch mit mir und meinen Studenten, mit denen ich damals das erste Buch über die Gruppe 47 erarbeitete: Was Sie jetzt tun, ist natürlich ganz typisch, Sie systematisieren es, und wenn Sie es systematisieren, kann man nichts dagegen sagen. Nur: Es stimmt nicht.[16]

Dieser Widerspruch steckt tatsächlich in jedem Versuch, dem Phänomen Gruppe 47 oder einem ihrer Aspekte auf die Spur zu kommen, und noch verstärkt in den Elogen auf und in den Polemiken gegen die Gruppe. Denn vor allem anderen fehlt doch den meisten Beschreibungen entscheidend eines: die grundlegende Legitimation durch Authentizität. Mehr als alle nachträglich fixierbaren Fakten und Daten nämlich war für die Verläufe der Gruppentagungen und besonders der Gruppenkritik die Atmosphäre der Tagungen entscheidend, deutlich sich wandelnd in den zwanzig Jahren von 1947 bis 1967: geprägt von Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmer, unterminiert von ihren Freundschaften und Feindschaften, eingefärbt von der politischen ebenso wie von der Wetterlage, veränderlich aber auch zwischen Morgen und Abend der Tagungen, abhängig von Tagungsort und Alkoholkonsum – und vor allem bestimmt von den vorgelesenen Texten, ihrem Gemisch, ihrer Aufeinanderfolge, der Vortragsart ihrer Verfasser und, natürlich, der kritischen Qualität. Über authentische Anschauung verfügt keiner, der nicht dabei war; und wer dabei war, berichtet als Betroffener und als Einzelner: subjektiv und segmentiert.

Die Gruppe 47 war für jeden, der an ihr mitgewirkt hat, etwas anderes, jeweils von seiner Person her gesehen oder aus seiner je anderen Zeit. Und so kann eine Geschichte der Gruppe 47 auch nur in Annäherungen gelingen, als Erzählung von Erinnerungen anderer. Ein Motto solch fragmentarischen Erinnerns könnte sein, was Hans Werner Richter einmal zu Barbara König gesagt hat: Du wirst es nicht für möglich halten, wie sich ein Gegenstand allein durch die Darstellung verändert. Auch wenn alles stimmt, was da berichtet wird, ganz stimmt es dann doch wieder nicht. In fünfzig Jahren wird kein Mensch mehr eine Ahnung haben, was die Gruppe 47 wirklich war.[17]

Zu solcher Unschärfe hat Hans Werner Richter selbst viel beigetragen mit allem, was er in seinem Leben über die Gruppe gesagt und geschrieben hat. Auch er – wer, wenn nicht er? – war Betroffener: ein Meister der Feste und der Freundschaften – und ihrer Arrangements. Der kann mit jedem, sagte mir Walter Kolbenhoff in einem Gespräch – aber eben auch nur, wenn er wollte. Ein von allen in der Gruppe respektierter Bändiger der unterschiedlichsten Temperamente konnte Richter vor allem auch deshalb sein, weil er als Schriftsteller kein Konkurrent war. Und auch als Kritiker nicht. Sein literarischer Horizont war eher begrenzt auf ein Realismusprogramm, wie es in den ersten Jahren auf die in der Gruppe gelesene Literatur passte. Und dass er kein Meisterkritiker war, konnte er als meist moderater Moderator am ehesten überspielen – der scharfsinnige und scharfzüngige Intellektuelle Alfred Andersch hätte die Gruppe nie so lange dirigieren können. Das konnte nur Richter, gerade weil er ein Meister der Unschärfe war und manch menschliche Schwächen zuließ, auch die eigenen, und der Informationen über die Gruppe gern vage hielt – und vage auch in seinen Beschreibungen der Gruppe und ihrer Mitglieder immer geblieben ist. Was denen, die der Gruppe wirklich auf die Spur kommen wollen, die Arbeit so schwer und das nachträgliche Erfinden ihrer angeblichen Strategien so leicht macht, weil das Denken ex post immer dann, wenn es am wenigsten weiß, sich das meiste passend zu machen geneigt ist.

Die Gruppe 47 entsteht

Vorspiel auf publizistischer Bühne: «Der Ruf»

Für manche beginnt die Geschichte der Gruppe 47 nicht erst im September 1947 am Bannwaldsee in Füssen/Oberbayern, sondern bereits im Frühjahr 1945 im amerikanischen Kriegsgefangenenlager Fort Philip Kearney (Rhode Island). Dort erschien am 1. März 1945: Der Ruf. Zeitung der deutschen Kriegsgefangenen in USA; Herausgeber war Curt Vinz, der vor dem Krieg Verlagsvertreter bei Eugen Diederichs gewesen war, und Chefredakteur war ab Nr. 2 Gustav René Hocke, ehemals Journalist der «Kölnischen Zeitung».[1] Der Kriegsgefangenen-Ruf wurde in allen Lagern verteilt und hatte eine Auflage von anfangs 10000 bis am Ende 75000 Exemplaren. Nach der Kapitulation stellten die Amerikaner die Zeitung ganz in den Dienst ihres «re-education»-Programms – in der «Schlussausgabe» vom 1. April 1946, der 26. Nummer, reklamierte der Kriegsgefangenen-Ruf unter der Überschrift Ein Weg zu Recht und Vernunft noch einmal seine Aufgabe: Sein eigentliches Ziel war die Wiedererweckung echten demokratischen Denkens in den deutschen Kriegsgefangenen, um Kräfte für den Wiederaufbau einer dauerhaften deutschen Demokratie nach der Niederlage des Nationalsozialismus zu sammeln. Die demokratischen Grundsätze und konstitutionellen Einrichtungen Amerikas boten, vor allem in ihrer historischen Entwicklung, Möglichkeiten des Vergleichs und anregende staatstheoretische Ideen.[2]

Im April 1945 wurde Alfred Andersch aus dem Lager Ruston (Louisiana) nach Fort Kearney beordert, um die literarischen Artikel im Ruf zu betreuen. Im Oktober, als Andersch nach Deutschland entlassen wurde und Fort Kearney verließ, kam Hans Werner Richter dorthin und arbeitete bis März 1946 am Kriegsgefangenen-Ruf mit; im April wurde auch Richter nach Deutschland entlassen.

Alfred Andersch und Hans Werner Richter wurden die wichtigsten Protagonisten in der Initiationsgeschichte der Gruppe 47, die eine Geschichte ist vom Scheitern ihrer engagierten politischen Herausgeberschaft an einem neuen Ruf.

Alfred Andersch, am 4. Februar 1914 geboren, absolvierte nach der Volkshauptschule eine Verlagslehre. Nach dem Tod des Vaters, der 1923 an Hitlers Putsch teilgenommen hatte, engagierte er sich 1930 im Kommunistischen Jugendverband und wurde 1933 nach dem Reichstagsbrand verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gesteckt. Mit Hinweis auf die nationalsozialistische Haltung des Vaters bekam die Mutter den Sohn nach sechs Wochen frei; im Herbst 1933 wurde Andersch noch einmal verhaftet und brach, bedroht von einem neuerlichen Aufenthalt in Dachau, seine Beziehungen zur KP ab. Andersch schrieb nach 1933 Gedichte und Prosaskizzen; um publizieren zu können, beantragte er seine Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer, die nicht bewilligt wurde – die Publikation eines Bandes mit Erzählungen lehnte der Suhrkamp Verlag 1944 ab, als Andersch Soldat in Dänemark war. Seine erste Erzählung erschien im April 1944 in der «Kölnischen Zeitung», wenig später wurde er nach Italien versetzt; dort lief er am 6. Juni zu den Amerikanern über und kam als Kriegsgefangener in die USA, wo er schließlich zur Redaktion des Kriegsgefangenen-Ruf stieß.[3]

Hans Werner Richter wurde am 12. November 1908 auf der Insel Usedom geboren und wuchs in Bansin auf. Die Eltern waren Sozialdemokraten, der Bruder Max war Pazifist, der Bruder Ernst Mitglied des Spartakusbundes. Seit 1923 war Richter Lehrling in einer Swinemünder Buchhandlung, anschließend ging er nach Berlin und fand eine Anstellung in der Buchhandlung Gesellius. 1930 trat Richter der Kommunistischen Partei bei, wurde aber 1932 wegen Trotzkismus ausgeschlossen. Nach der Machtübergabe an die Nazis ging Richter im November 1933 nach Paris, kehrte aber, da er dort kein Auskommen fand, zurück nach Berlin, schlug sich zwei Jahre lang als Gelegenheitsarbeiter durch, wurde 1936 Verlagsbuchhändler und 1939 Verkäufer im Kaufhaus Wertheim, dessen jüdische Eigentümer bereits enteignet worden waren. Im April 1940 wurde er einberufen; am 12. November 1943 geriet er bei Monte Cassino in Italien in amerikanische Gefangenschaft und kam ins Lager Ellis in Illinois, leitete dort die Lagerbibliothek und arbeitete an der Zeitschrift «Lagerstimme» mit, bevor er im Oktober 1945 nach Fort Kearney kam und am Kriegsgefangenen-Ruf mitwirkte.

Curt Vinz, der in Fort Kearney den Kriegsgefangenen-Ruf herausgegeben hatte, wurde mit der Lizenz No. US-E-174 vom 26. Juli 1946 zum Verleger der Nymphenburger Verlagshandlung in München, in der als erste Publikation am 15. August 1946 die Zeitschrift Der Ruf – Unabhängige Blätter der jungen Generation erschien.[4] Die Idee, einen neuen Ruf herauszubringen, kam von Vinz selbst, nachdem Erich Kuby, der damals bei der amerikanischen Lizenzierungsstelle ICD (Information Control Division) arbeitete, ihm am 4. April vorgeschlagen hatte, mit dem jungen Nicolaus Sombart eine Zeitschrift mit dem Titel «Verlorene Generation» zu verlegen. Vinz wurde darin unterstützt von Alfred Andersch, der damals im von Erich Kästner geleiteten Kulturressort der von den Amerikanern gegründeten «Neuen Zeitung» arbeitete. Am 5. Mai 1946 stellte Erich Kuby, der in der Nymphenburger Verlagshandlung Cheflektor werden sollte, den Lizenzantrag für einen neuen Ruf: «Die Zeitschrift soll eine demokratische Elite aus der Jugend um sich sammeln und Jugend zur Jugend sprechen lassen. Der ‹Ruf› wird die politischen und kulturellen Vorarbeiten der gleichnamigen Zeitung der Kriegsgefangenen in den USA fortführen unter den neuen deutschen Verhältnissen.»[5]

Andersch war, ohne seine Position bei der «Neuen Zeitung» aufzugeben, von der ersten Nummer an Herausgeber des Ruf. Hans Werner Richter, der an seiner Gründung nicht beteiligt war, arbeitete bereits seit der ersten Nummer redaktionell mit und wurde zum 1. Oktober 1946, mit der vierten Nummer des Ruf, neben Andersch ebenfalls Herausgeber der Zeitschrift.

Und andere kamen aus den Lagern nach München und scharten sich um den neuen Ruf: Gustav René Hocke, der den amerikanischen Ruf geleitet hatte, wurde im September 1946 Lektor der Nymphenburger Verlagshandlung; der Jurist Walter Mannzen, der in seiner Jugend kurzfristig mit der Kommunistischen Partei liiert war, stieß hinzu; und Franz Wischnewski, der das Layout des Kriegsgefangenen-Ruf besorgt hatte, zeichnete nun für den neuen Ruf. Aus holländischer Kriegsgefangenschaft kam Friedrich Minssen, der über Politik und Wirtschaft schrieb, aus englischer der Journalist Walter Heist; schließlich gehörte zum Kreis der Nationalökonom Walter Maria Guggenheimer, der während seines Studiums Lektor der «Weltbühne» gewesen war, 1935 nach Teheran ging und sich Ende 1941 der französischen Befreiungsarmee de Gaulles angeschlossen hatte.

Ebenfalls aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Fort Kearney kam Walter Kolbenhoff nach München. 1908 in Berlin als Kind von Arbeitern geboren, arbeitete er mit vierzehn Jahren in einem graphischen Betrieb, verließ 1925 Deutschland und reiste durch die Welt: Asien, Afrika, Europa. 1928, zurück in Berlin, ging er in die Kommunistische Partei und wurde 1930 Journalist bei deren Zeitung «Die Rote Fahne». 1933 emigrierte er nach Dänemark, freundete sich mit Wilhelm Reich an und veröffentlichte seinen ersten Roman Untermenschen. Auch er wurde wegen trotzkistischer Abweichung aus der KPD ausgeschlossen und ging 1940, als die Deutschen Dänemark besetzten, in den Untergrund. Er behielt den Kontakt zu den deutschen Kommunisten und ging in ihrem Auftrag in die Wehrmacht, um dort zu agitieren. Auch er geriet in amerikanische Gefangenschaft und wurde im Juli 1944 nach Amerika gebracht, im August 1945 kam er schließlich nach Fort Kearney. In Amerika schrieb Kolbenhoff seinen Roman Von unserem Fleisch und Blut, der vom Widerstand erzählt, den ein siebzehnjähriger Soldat, ganz auf sich gestellt, in einer von den Amerikanern eingeschlossenen deutschen Stadt während einer langen Nacht leistet. Dafür bekam Kolbenhoff den vom Ruf zusammen mit dem Bermann-Fischer-Verlag gestifteten «Preis der jungen Generation».

Auch Kolbenhoff arbeitete, neben Alfred Andersch, unter Kästner im Feuilleton der «Neuen Zeitung». Er war, gerade mit seinem Roman, für viele dieser heimkehrenden jungen Leute, die publizistisch arbeiten wollten, ein Vorbild. Deshalb – und weil er einer der wenigen war, die über eine Wohnung verfügten – trafen sich die meisten von ihnen damals häufig bei ihm in der Münchner Schellingstraße 48[6]: ein Kreis von Journalisten, Studenten, Intellektuellen, die kommunistisch, sozialistisch oder sozialdemokratisch orientiert gewesen waren, die Krieg und Gefangenschaft mitgemacht hatten und die sich nun, nachdem sie ihre Jugend an das «Dritte Reich» und im Krieg verloren hatten, fast trotzig als junge Generation empfanden. Darum engagierten sie sich für ein neues Deutschland, das demokratisch, sozialistisch und parlamentarisch sein sollte, und wollten ihre durchaus differenzierten Meinungen darüber, wie dies zu erreichen sei, in einem unabhängigen Blatt, als das sie den Ruf ansahen, verbreiten.

Im Rückblick erinnerte sich Alfred Andersch: