9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Spannend, süffig, dramatisch – die Geschichte der in die Sträflingskolonie nach Australien verschleppten Huren geht weiter. Sydney Cove ist eine von Hungersnot geplagte Sträflingskolonie, als die Lady Juliana im Juni 1790 eine Schiffsladung voller gefallener Mädchen bringt. Schon bald wird den Diebinnen und Huren klar, dass sie ohne einen Ehemann oder einen Dienstherrn verloren sind. Auch die 14jährige Molly durchschaut die Lage und heiratet den Schreiberling Edward Young, eine Scheinehe, die ihr Überleben sichern soll. Ihre Freundin Hannah findet Anstellung als Pflegerin im Hospital von Sydney Cove. Während Hannah hofft, das Herz des jungen Arztes Michael Hodge zu erobern, plant Molly von Anfang an die abenteuerliche Flucht aus der Hölle. Die Freundschaft der beiden jungen Frauen wird auf eine Zerreißprobe gestellt, als Hannah ihre große Liebe nicht aufgeben will, während Molly für ein Leben in Freiheit kämpft … Der neue historische Roman von Martina Sahler nach »Hurenschiff«. Begeisterte Leserstimmen: »Spannung von der ersten bis zur letzten Zeile« »Ergreifende und fesselnde Frauenschicksale, die ohne Klischees erzählt werden« »Ein sehr schönes Buch, das man unbedingt gelesen haben muss.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 432

Ähnliche

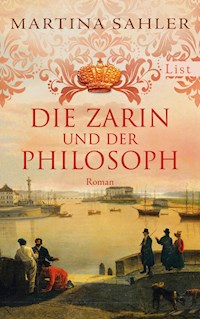

Martina Sahler

Die Hureninsel

Roman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Sydney Cove ist eine von Hungersnot geplagte Sträflingskolonie, als die Lady Juliana im Juni 1790 eine Schiffsladung voller gefallener Mädchen bringt.Schon bald wird den Diebinnen und Huren klar, dass sie ohne einen Ehemann oder einen Dienstherrn verloren sind. Auch die fünfzehnjährige Molly durchschaut die Lage und heiratet den Schreiberling Edward Young, eine Scheinehe, die ihr Überleben sichern soll. Ihre Freundin Hannah findet Anstellung als Pflegerin im Hospital von Sydney Cove.

Inhaltsübersicht

Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.

Victor Hugo

Die wichtigsten Figuren

(historische Persönlichkeiten sind mit * gekennzeichnet)

Molly Monday, zu sieben Jahren Deportation verurteilte junge Straßenhure

Hannah Douglas, Mollys beste Freundin

Rose Naiden, zur Deportation verurteilte »Königin der Diebe«

Andrew Naiden, ihr auf der Neptune anreisender Ehemann

Michael Riley, Arzt im Hospital von Sydney Cove

Dr. John White*, Wundarzt im Krankenhaus

Edward Young, Sekretär des Gouverneurs

Sir Arthur Phillip*, Gouverneur von Sydney Cove

Reverend Richard Johnson*, erster Geistlicher in Australien

Dorothy Johnson, ehemalige Bordellbesitzerin

Laurie Hodginson, Dorothys Lieblingshure, die nach Norfolk verbannt wird

Deborah Travers, nach Norfolk verbannte Kräuterkundige und Lauries Vertraute

Joseph Heath, der »Rattenmann«, Siedler in Norfolk im Dreiergespann mit Laurie und Deborah

Major Ross*, oberster Befehlshaber auf Norfolk

Sarah Walsh, geborene Whitlam*, zur Deportation verurteilte Diebin, die ihr Fähnchen in den Wind hängt

John Coen Walsh*, Sarahs Ehemann

Maud, Tochter von Sarah und John Nicol

Steven Dalton, der Dritte im Bunde beim Ehepaar Walsh

John Nicol*, liebeskranker Steward auf der Lady Juliana

Ben Benson, Seemann auf der Lady Juliana

Will March, Mollys Bruder, auf den Weltmeeren unterwegs

Jack Barns, Steuermann auf der Lady Juliana

1. Kapitel

Ob drüben im Busch Menschenfresser lauern? Ich habe geträumt, dass wilde Männer mich an einem Spieß über Flammen rösten.« Hannah drückte sich enger an Molly. Ihre Freundin war zwar nicht größer und genauso mager, stand aber breitbeinig in der Menschenmenge, die Arme vor der Brust gekreuzt, das Kinn erhoben. Mollys schwarzes Haar flatterte im Wind. Sie hielt es sich mit einem blassroten Tuch aus der Stirn.

Der Juli war der kälteste Monat in Sydney Cove. So viel hatten die beiden jungen Frauen in den wenigen Tagen seit ihrer Ankunft schon mitbekommen. Hier am Ende der Welt tickten die Uhren anders.

»Sei keine Närrin, Hannah«, zischte Molly durch den Mundwinkel, ohne ihr das Gesicht zuzuwenden. »Wovor wir uns wirklich fürchten müssen, ist diese Kolonie. Wenn es tatsächlich Kannibalen im Urwald gibt, dann werden sie sich an uns klapprigen Gestellen die Zähne ausbeißen.«

Sie standen inmitten aller Kolonisten von Sydney Cove und lauschten der Predigt von Reverend Richard Johnson. Hinter ihnen wackelten die zusammengezimmerten Hütten knarrend im Wind, links dehnte sich der Busch, rechts bildete der Sandstein bizarre Felsformationen. Pazifikbrecher donnerten im ewigen Rhythmus der Gezeiten gegen die Steinwände.

Nichts war hier, wie es schien. Zwar wirkte die Landschaft lieblich, erwies sich aber als gänzlich unfruchtbar. Den Männern der ersten Flotte, die vor zwei Jahren hier an Land gingen, war es nicht ein einziges Mal gelungen, eine Ernte von Mais oder Bohnen einzubringen. Sie waren weit davon entfernt, sich selbst zu versorgen, wie es sich die englische Regierung erhoffte. Nach zwei Jahren sahen sich die Sträflinge immer noch auf Gedeih und Verderb dem Wohlwollen und dem Mitgefühl der englischen Regierung ausgeliefert. Jedes Schiff empfingen sie mit neuer Hoffnung, dass es Lebensmittel, Saatgut, Nutztiere brachte, aber in manchen Monaten schien es, als hätte die Heimat sie vergessen.

Der Boden hier war sandig, sumpfig, von Geröll und Steinplatten durchsetzt. Wo die Erde fruchtbarer erschien, war sie mit undurchdringlichem Buschwerk bestanden, das tief wurzelte und sich der Rodung widersetzte. Ohne Werkzeuge, mit bloßen Händen und behelfsmäßigen Schaufeln mühten sich die Männer ab, diesem Kontinent Ackerland abzuringen, aber sie kamen nur Meter um Meter voran. Größere Bäche, Seen oder Teiche gab es kaum, das Regenwasser bildete auf dem harten Boden nur Schlammlöcher.

Viele Jahre würden ins Land ziehen, bevor sich dieses armselige Neusüdwales selbst unterhalten konnte. Und in dieses Elend waren vor wenigen Tagen weitere unglückliche Gestalten wie Molly und Hannah getaumelt.

Die mehr als zweihundert weiblichen Sträflinge von der Lady Juliana befanden sich in einem recht guten gesundheitlichen Zustand. Sie erkannten nun, dass sie trotz des Bordellbetriebs an Bord und des Rechts der Seemänner, sich Geliebte zu nehmen, über die einjährige Fahrt von London hierher nicht klagen konnten. Sie hatten hinreichend zu essen gehabt, durften an Deck die Sonne genießen und schlenderten die meiste Zeit ohne Ketten auf dem Schiff herum.

Als sie jedoch in der Bucht einliefen und die halb verhungerten Offiziere der Kolonie an Bord kamen, begriffen die herausgeputzten Frauen, die auf gute Partien hier an Land gehofft hatten, dass sie eine Fracht waren, die niemand brauchte. Die Menschen warteten auf Mais und Mehl, um dem Hungertod zu entkommen. Stattdessen hatten sie nun über zweihundert Esser mehr zu versorgen.

Übel war es auch den Männern ergangen, die auf den drei Schiffen Neptune, Scarborough und Surprize kurz nach der Lady Juliana Neusüdwales erreicht hatten. Unter ihnen befanden sich zahlreiche Bekannte, Ehemänner, Brüder und Liebhaber der Gefangenen von der Lady Juliana. Molly kannte kaum einen von ihnen, aber Rose Naiden, die »Königin der Diebe«, hatte ihren Mann Andrew wiedergefunden – mehr tot als lebendig.

An Land brach das blanke Entsetzen aus, als Matrosen die Sträflinge in Ketten wie Säcke über die Reling ins Wasser warfen. Von den mehr als tausend Männern waren fast die Hälfte während der Überfahrt gestorben oder standen kurz davor und waren zu krank, um zu essen und sich selbst zu versorgen. Die meisten derjenigen, die noch atmeten, waren arbeitsunfähig.

Nach Wochen im stinkenden Unterdeck ohne Bewegung verloren manche an der frischen Luft sofort das Bewusstsein, andere starben auf dem Weg zum Ufer. Dort angekommen, konnten viele nicht gehen oder stehen und wurden von anderen geführt. Manche krochen auf allen vieren. Barmherzige Kolonisten trugen halb tote Männer auf dem Rücken.

Hannah und Molly hatten sich während dieses blutigen Schauspiels an den Händen gehalten und ihren Augen nicht getraut. »Was für ein Unterschied zwischen ihnen und uns«, hatte Molly gewispert.

Die männlichen Sträflinge waren der Schiffshölle entronnen, um jetzt jämmerlich dahinzuvegetieren. Mitgefühl unter den Gefangenen suchte man vergeblich. Die menschenunwürdige Überfahrt hatte jedes Gefühl in den Sträflingen abgetötet. Molly hatte beobachtet, wie jemand einem Verletzten, der kurz vor dem Sterben stand, ein Stück Brot aus der Hand nahm und rief, der andere werde ohnehin sterben und daher nütze es ihm nichts. Kaum hatte jemand seinen letzten Atemzug getan, kamen andere und stritten sich um die Lumpen, die er trug.

Sydney Cove war eine Kloake. Die Heimat hatte ihre verbrecherische Klasse so weit wie möglich von sich geschleudert.

Es gab in der Kolonie kein Gebäude, das groß genug gewesen wäre, um die gesamte Gemeinde von Sträflingen, Soldaten und Frauen zu fassen. Also hatte sich der einzige Geistliche auf eine felsige Anhöhe gestellt, die ein knorriger Baum mit seinem dichten Blattwerk überdachte, und predigte unter Gottes weitem Himmel mit ausgestreckten Armen. Sein breites Gesicht mit dem Backenbart und dem zurückgehenden Haupthaar schimmerte in der frischen Luft rosig, an seiner Nase hing ein Tropfen.

Er hob den Zeigefinger in Richtung Himmel. »Ihr geht vom Eigentum der Lady Juliana in das der Kolonialregierung unter Gouverneur Arthur Phillip über. Die Regeln von Buße und Sühne, die ihr vom Schiff her kennen solltet, haben hier ebenfalls Gültigkeit. Zuerst kommt der Stock, dann die Bibel! Diebstahl wird mit Peitschenhieben bestraft, Fluchtversuche mit dem Galgen!«

Molly mahlte mit dem Kiefer, während sie dem Pfarrer lauschte, dem es eine Genugtuung zu sein schien, ihren Aufenthalt in dieser Sträflingskolonie in den schwärzesten Farben darzustellen. Um sich herum hörte sie vereinzelte Schluchzer, manche Frauen schlugen die Hände vors Gesicht.

Hannah neben ihr schluckte und krallte sich in Mollys Arm. Sie trug ihre bis weit über die Schultern fallenden dunkelblonden Haare zu einem taudicken Zopf geflochten. Molly wandte sich ihr zu und sah, dass ihre steingrauen Augen feucht schimmerten. »Was waren wir für törichte Hühner, von einem Paradies zu träumen. Aber wenigstens sind wir endlich angekommen«, flüsterte Hannah ihrer Freundin zu. »Vielleicht haben wir ein Auskommen, wenn wir tun, was verlangt wird. Vielleicht finden wir einen Mann, der uns beschützt.«

In Mollys Lachen schwang nicht die Spur von Erheiterung mit. Es klang wie das Lachen einer viel älteren Frau. »Dein Wort in Gottes Ohr«, sagte sie. »Glaubst du nach all den Jahren wirklich an Männer, die uns Schutz bieten?«

Hannah hob das Kinn. »Ja, das tue ich. Und du solltest es auch. Hast du vergessen, was Ben Benson für dich getan hat? Und glaubst du, dass dein Bruder als Mann ein Ungetüm wird?«

Molly spürte, wie ihre Wangen erglühten. »Ben Benson war eine Ausnahme. Und Will … wird einmal ein besonderer Mann.« Sie hob die Nasenspitze. »Aber ich werde nicht tatenlos darauf warten, bis er alt genug ist, mich von hier wegzuholen. Ich werde …«

»Tatenlos zu bleiben ist sowieso kein guter Plan.«

Die Freundinnen fuhren herum und blickten direkt auf die von einem fadenscheinigen, aber sauberen Schnürhemd bedeckte breite Brust eines Mannes. Sie hoben die Köpfe, um das Gesicht darüber zu sehen, das zu dieser ungewöhnlich tiefen Stimme passte. Der Mann war drei Hand breit größer als sie. Mit seinen verstrubbelten weizenblonden Haaren, dem schelmischen Schmunzeln und den blitzenden Augen wirkte er auf trügerische Art jugendlich. Seine sonore Stimme stand in einem faszinierenden Gegensatz dazu. Molly schätzte ihn im Bruchteil einer Sekunde auf Anfang zwanzig und gefährlich intelligent. Was hatte er von ihrem Gespräch mitbekommen? Hatten sie irgendetwas verraten, woraus er ihnen einen Strick drehen konnte?

»Was geht das dich an?«, fuhr Molly ihn an und wies mit dem Kinn auf ihn.

»Mich kratzt das nicht, ob zwei junge Ziegen mit der Neunschwänzigen ausgepeitscht werden wegen Faulenzertums und Arbeitsverweigerung. Im Gegenteil, das ist gewiss ein rechtes Spektakel und eine willkommene Abwechslung im Trott.«

»Was plusterst du dich so auf?«, raunzte Molly und musterte den jungen Mann vom Scheitel bis zur Sohle. »Wer bist du überhaupt? Und wie lange bist du schon hier? Ich schätze, du bist ein rechtes Großmaul.«

Der Mann grinste. »Und du eine kleine Gifthexe. Dabei solltest du dich gut mit mir stellen. Wenn dich das Fieber packt und du ins Hospital kommst, bist du auf mein Wohlwollen angewiesen, wenn du überleben willst.«

»Du arbeitest im Hospital?«, fragte Hannah. Sie hatte bislang geschwiegen und den Mann nur im Schatten von Molly gemustert. Im Gegensatz zu Molly war Hannah für ihre Sanftheit bekannt. Sie schenkte dem Fremden sogar ein Lächeln, wie Molly mit Wut im Bauch feststellte.

Der Blonde legte die Rechte an die Brust und verbeugte sich. »Mein Name ist Michael Riley. Ich arbeite seit meiner Ankunft als Arzt im Krankenhaus, Seite an Seite mit John White, der mit der ersten Flotte gekommen ist. Ein recht steiler Aufstieg, möchte ich meinen.« Er lachte einmal kurz auf. »In der Heimat war ich Pfleger. Aber meine medizinischen Kenntnisse reichen aus, um hier gemeinsam mit anderen Ärzten und Schwestern das größte Übel abzuwenden.«

»Soso, ein Scharlatan also, der vorgibt, mehr zu sein, als er ist«, stellte Molly fest.

Michael hob nur die Schultern und zog eine gleichgültige Miene. »Nenn es, wie du magst. Ich trage meinen Teil zur Gemeinschaft bei.«

»Seit wann bist du hier?«, wollte Molly wissen.

»Ich bin vor wenigen Tagen auf der Neptune angekommen.«

Molly lachte ungläubig und setzte wieder ihre überheblichste Miene auf. »Wir haben die Männer, die mit den Gefangenenschiffen gekommen sind, gesehen. Ihr Blut hat die Bucht rot gefärbt. Von denen konnte keiner mehr aufrecht gehen. Also erzähl uns keinen Unfug.«

Michael zuckte die Schultern. »Glaubt mir oder lasst es. Tatsache ist, im Hospital wird jede Hilfe gebraucht. Mit den Massen an Verletzten und Sterbenskranken von der Neptune, der Scarborough und der Surprize ist die Krankenstation heillos überfüllt. Wir mussten bereits Patienten nach draußen verlagern. Aber gut, wie du dich gebärdest, juckt dich das Schicksal der anderen nicht.« Er blickte Molly direkt in die Augen. »Dann mach es wie die anderen Weiber von der Lady Juliana und such dir einen Mann, dem du den Haushalt führen und Kinder gebären kannst.«

»Das lass meine Sorge sein«, zischte Molly zurück, spürte aber auf einmal Hannahs Arm und wie ihre Freundin ein Stück vor sie trat.

Hannah legte den Kopf in den Nacken, um Michael Riley anblicken zu können. Mit fünf Fingern fuhr er sich durch die Strubbelhaare, ein Schmunzeln spielte um seine schmalen Lippen. An seinem Kinn wuchsen nur wenige Bartstoppeln, was sein jugendliches Aussehen unterstrich. Vielleicht war er sogar jünger als zwanzig, ging es Molly durch den Sinn.

»Ich interessiere mich für die Arbeit im Hospital«, sagte Hannah mit ungewohnt fester Stimme.

Molly kannte sie nur nachgiebig und anpassungsbereit. Normalerweise tat Hannah genau das, was sie, Molly, für das Richtige hielt. Und war ihre Freundin damit bislang schlecht gefahren? Nein, war sie nicht. Warum also sollte sie daran etwas ändern?

»Das kann nicht dein Ernst sein, Hannah«, fuhr Molly ihr über den Mund. »Willst du die Erste sein, die sich ansteckt, sobald ein Fieber oder der Durchfall herumgeht? Die suchen da dumme Gänschen wie dich, damit sie die Pflege der Verseuchten übernehmen.«

Michael wies mit dem Finger auf sie, und seine Augen blitzten. »Auf solche wie dich können wir verzichten. Wir brauchen Menschen mit Herz, nicht mit einem Eisbrocken in der Brust. Täglich stehen wir vor der Herausforderung, all diese Kranken zu versorgen. Wir sind hoffnungslos überfordert. Und Medikamente gibt es kaum. Erst im Mai hatten sie hier eine Pockenepidemie, der sie machtlos gegenüberstanden. Wir wickeln die nackten Kranken in Decken, solange keine Kleidung genäht ist. Im Busch stocken wir die Vorräte an Heilkräutern gegen Durchfall und Lungenkrankheiten auf. Das ist unsere tägliche Arbeit hier – vielleicht der wichtigste Dienst in dieser Kolonie.«

»Pah«, machte Molly und fuhr herum, weil in diesem Moment Reverend Johnson die Stimme hob. Seine Predigt war an ihr vorbeigerauscht, aber nun verkündete er mit seiner Bassstimme: »Falls es sich noch nicht herumgesprochen hat – zweihundertzweiundzwanzig zusätzliche Esser, die uns die Lady Juliana gebracht hat, können wir in dieser Kolonie nicht durchbringen. Erst recht nicht, bis all die Kranken wieder so weit genesen sind, dass sie sich in der Landwirtschaft und im Häuserbau einbringen können. Die Kolonialregierung hat deswegen beschlossen, dass ein großer Teil der Huren nach Norfolk verschifft wird.«

Ein Raunen ging durch die Menge.

Viele mochten seit Januar 1788 verstorben sein, seit Kapitän Arthur Phillip auf seinem Flaggschiff Sirius eine aus elf Schiffen bestehende Flotte mit rund tausend Menschen nach Sydney Harbour gebracht hatte. Aber die Masse an Menschen, die mit den Gefangenenschiffen und der Lady Juliana in diesen Tagen eingetroffen war, die konnte die Kolonie nicht tragen. Das erkannte auch Molly.

Was bedeutete es, wenn ein Teil der Frauen verschifft werden sollte?

Über Reverend Johnsons speckige Wangen ging ein Grinsen. »Seht es als Ehre und Bevorzugung an. Norfolk ist eine hübsche Insel mit fettem Mutterboden und üppigen Pflanzen, etwa eintausendfünfhundert Seemeilen von hier entfernt. Man hört nur Gutes aus dieser Außenkolonie!«

»Glaub dem Pfaffen kein Wort«, flüsterte Michael so laut in Hannahs Ohr, dass Molly es mithören konnte. »Norfolk wird von dem grausamen Major Ross befehligt – dort soll es noch gnadenloser zugehen als hier in Sydney Cove.«

»Wenn ich als Krankenschwester im Hospital arbeite, werde ich hier gebraucht, oder?«, fragte Hannah und ließ den Blick nicht von ihm.

»Ich werde jeden Eid schwören, dass wir auf dich nicht verzichten können«, antwortete er.

»Mann, was bist du für ein Prahlhans«, ging Molly dazwischen. Das konnte doch nicht sein, dass er hier vor ihren Augen und Ohren Hannah einwickelte. »Erzähl uns lieber, wie es dir gelungen sein soll, auf der Neptune ungeschoren davonzukommen. Wie du dich hier in die Brust wirfst, hat man dir da kein Härchen gekrümmt. Wie kam es denn zu der Sonderbehandlung? Wem musstest du zu Gefallen sein?«

An Michaels Schläfe schwoll eine Ader blau an, sein Atem ging flach und schnell, und die Hände hielt er zu Fäusten geballt, während er Molly anstierte.

Unbewusst trat sie einen Schritt zurück. Vielleicht war sie doch zu weit gegangen, einen ihr völlig Fremden derart zu reizen. Aber sie konnte nicht aus ihrer Haut – sobald ihr einer prahlerisch gegenübertrat, verwies sie ihn in seine Schranken.

»Molly, was soll denn das!«, fuhr Hannah sie da an. »Du kennst Michael gar nicht, und …«

»Aber du kennst ihn, ja?«

»Ich möchte mich weder mit irgendeinem stinkenden Bauern hier vermählen, noch möchte ich auf diese … diese Hureninsel, von der der Reverend gesprochen hat. Ja, ich werde im Krankenhaus arbeiten, wenn ich dort gebraucht werde.«

Michael entspannte sich sichtlich, während Hannah sprach und er sie musterte. Nun streckte er ihr die Rechte entgegen. Seine Finger waren lang und feingliedrig und für die hiesigen Verhältnisse auffallend sauber. Keine Hände, die das Zupacken gewohnt waren, ging es Molly durch den Sinn. Mit einem Flattern im Magen bemerkte sie, wie Hannah ihre Finger in Michaels Rechte legte und wie er sie hielt.

Was passierte hier? Wie war es diesem durchtriebenen Burschen nur gelungen, im Handstreich Hannah auf seine Seite zu ziehen, ihre beste Freundin!

Molly erinnerte sich daran, wie sie Hannah zum ersten Mal begegnet war, auf der Mauer vor Dorothy’s Guesthouse mitten in London. Sie waren beide zehn Jahre alt gewesen. Molly hatte sich damals auf der Straße mit Diebstahl durchgeschlagen und aus einem sicheren Versteck heraus Hannah beobachtet, die eine Schleife in ihren lockigen Haaren trug, dazu ein froschgrünes Kleid und nackte schwarze Füße. Damals hatte Molly nicht gewusst, was der alte Herr mit Dreispitz und Perücke, der dem Mädchen im Froschkleid von der Mauer herunterhalf, mit ihr im Guesthouse anstellte. Aber sie erfuhr es wenige Tage später am eigenen Leib, als sie sich genau wie Hannah dem Schutz von Dorothy Johnson unterstellte. Wahrscheinlich würde sie heute noch in Londons Hurenviertel arbeiten, wenn da nicht die Sache mit dem einäugigen Hafenarbeiter gewesen wäre, den Hannah und sie um einen Käse erleichtert hatten.

Ihrer Deportation nach Australien hatte Molly zunächst guten Mutes entgegengeblickt – warum sich nicht ein neues Leben am Ende der Welt aufbauen? Aber inzwischen wusste sie es besser, und in ihrem Herzen nistete sich die Erkenntnis ein, dass sie bis aufs Blut darum kämpfen würde, sich eine bessere Heimat zu suchen. Allein deswegen, um ihrem Bruder Will, der als Schiffsjunge auf der Lady Juliana arbeitete, einen warmen Ort zu schaffen, wenn es ihn nach seinen Reisen über die Weltmeere aufs Festland zog.

Es schmerzte ein wenig, dass ihre alte Heimat vielleicht niemals mehr wieder ihre neue Heimat sein würde. Geflohenen Straftätern drohte in England die Todesstrafe. Wenn sie nach England zurückkehren wollte, musste sie sich eine neue Identität zulegen, aber solche Überlegungen konnte sie anstellen, wenn es so weit war. Erst einmal weg von hier, wohin auch immer.

Kaum etwas in Mollys Leben hatte Bestand – alles war in Wandlung, Tag für Tag, aber dass Hannah zu ihr gehörte, das gab ihr die Sicherheit, nach der sie sich, verborgen in ihrem Inneren, sehnte. Nie hatte sie eine Sekunde lang daran gezweifelt, dass Hannah ihr gegenüber bis zu ihrem Tod loyal sein würde. Und nun ließ sie sich von dem Geschmeichel des jungen Aufschneiders blenden.

»Molly, wir werden hier irgendetwas tun müssen. Bevor uns die Aufseher unsere Arbeiten zuteilen, können wir selbst wählen«, sagte Hannah. »Ich bitte dich inständig, komm mit ins Krankenhaus. Ich vertraue Michael.« Wie sie zu ihm aufblickte, verursachte Molly Magendrücken.

Molly presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. In die Pflicht genommen zu werden, Verantwortung zu übernehmen, ständiger Überwachung ausgesetzt zu sein – nein, das Hospital war nicht der richtige Ort für sie. Sollte Hannah dort ihr Auskommen finden, sie selbst brauchte günstigere Bedingungen, um ihre Pläne zu durchdenken und in die Tat umzusetzen.

Von der ersten Sekunde an, da sie die Kolonie betreten hatten, war Molly klar, dass sie in dieser Trostlosigkeit nicht ausharren würde. In ihrem Kopf drehten sich die Gedanken nur um eine einzige Idee: Wie konnte sie die Flucht hinaus aufs Meer und später heim nach England schaffen?

2. Kapitel

Wie viele Tote würde der Pfaffe noch begraben müssen? Arme Teufel oder Glückspilze? Dorothy Johnson fand, dass einem Sträfling Schlimmeres passieren konnte, als gleich in den ersten Tagen in dieser Seuchenbucht draufzugehen.

Zu bemitleiden waren eher die kreischenden Würmer, denen Reverend Johnson mit eigener Hand geweihtes Wasser über die Stirn träufelte, um sie zu taufen. In was für ein verfluchtes Leben waren sie hineingeboren.

Echtes Mitleid war Dorothy seit vielen Jahren fremd. Anteilnahme hatte sie noch nie empfunden, nur einen gewissen Beschützerinstinkt. Ein wenig davon für ihre ehemals jüngsten Huren im Stall, Molly und Hannah, und eine extra große Portion für Laurie Hodginson, zu der sie sich nach Reverend Johnsons Ansprache auf die Suche machte.

Die mehr als tausend Kolonisten schlichen nach der Predigt mit gesenkten Häuptern auseinander. Die Gesichter lagen im Schatten, die Leute sprachen nur gedämpft miteinander, die Schritte stapften schwer über den roten Lehm. Zur Freude hatte hier keiner einen Grund, obwohl der Frachter Justinian vor wenigen Tagen Lebensmittel und Saatgut, Werkzeuge und Wein gebracht hatte.

Kaum einer hier glaubte daran, dass sie es aus eigenen Kräften schaffen würden, die Kolonie zum Blühen zu bringen. Auch Dorothy machte sich nicht die geringsten Illusionen. Das hatte sie noch nie getan.

Während der Fahrt mit der Lady Juliana von London über Santa Cruz de Tenerife, Rio und Kapstadt bis nach Sydney Cove hatte sie sich keine Sekunde lang dem schönen Traum hingegeben, sie würden im Garten Eden landen. Dorothy hatte mit den Jahren genug gesehen und gehört, um einschätzen zu können, was ein Dasein in einer weit vom Vaterland entfernt liegenden Bucht bedeutete. Sie kannte Kolonisten, die heimgekehrt waren, hatte ihnen in ihrer Herberge in die todesmüden Augen geblickt, die geschundenen Hände und Füße gesehen und die zahnlosen Münder. Ein Leben unter diesen Bedingungen ließ jeden Menschen, gleich ob Mann oder Frau, an seine Grenzen gehen. Dorothy war nicht bereit, ihre Grenzen kennenzulernen.

Tatsächlich hatte sie in den ersten Tagen in der Bucht darüber nachgedacht, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen. Nach dem Abschied von Ben Benson, dem Seemann auf der Lady Juliana, der aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund einen Narren an ihr gefressen hatte, erschien ihr ihre Zukunft grau und trüb, egal, wohin es sie verschlug. Sie hatte tatsächlich mehr für diesen alten stinkenden Bären empfunden, als sie sich all die Monate auf der Lady Juliana eingestanden hatte. Aber nun waren sie wieder getrennt, und wie es schien, war es ein Abschied für immer. Unwahrscheinlich, dass das Hurenschiff ein weiteres Mal den Anker vor Australien warf.

Dorothy lenkte ihre Schritte in Richtung des Strandes, während die anderen Kolonisten wieder ihrer Arbeit auf den Feldern, in der Nähhütte, an den Proviantlagern, im Haus des Gouverneurs und im Krankenhaus nachgingen. Der Schmied trottete zu seiner rauchenden Esse, die Holzsäger in den Busch, die Muschelsammlerinnen an den Strand.

Schon von Weitem sah sie Lauries schmalen Rücken. Sie saß im Sand, die nackten Füße ausgestreckt, sodass die schäumenden Uferwellen ihre Zehen berührten. Wo sollte sie sonst sein, ging es Dorothy durch den Sinn, während sie ihre Schritte beschleunigte. Ob sie überhaupt Reverend Johnsons Ansprache gelauscht hatte? Zuzutrauen wäre es ihr, dass sie sich dem Befehl, sich vor dem Gottesbaum zu versammeln, widersetzt hatte. Nicht weil Laurie grundsätzlich als bockbeinige junge Frau galt – das war sie weiß Gott nicht –, sondern weil sie sich nicht von dem Anblick der Lady Juliana lösen konnte, die am Nordufer lag und von zahlreichen Matrosen instand gesetzt wurde.

Das Schiff hatte mehrere Lecks am Rumpf davongetragen, Masten waren im Sturm gebrochen, Segel mussten geflickt sein. Bevor die Lady Juliana Kurs auf Kanton nehmen konnte, musste sie erst einmal wieder seetüchtig gemacht werden.

»Hier bist du«, begrüßte Dorothy ihre Lieblingshure, lüpfte ihren Rock bis über die Knöchel und ließ sich mit knackenden Knochen neben ihr nieder. »Hast du dir die Rede vom Pfaffen gespart?«

Laurie schaute nur kurz auf, um Dorothy mit einem Lächeln zu begrüßen, dann malte sie mit dem Zeigefinger wieder Zeichen in den Sand.

Laurie hatte im letzten Jahr viel ihrer Schönheit eingebüßt. Ihr Haar war dünner geworden, an einigen Stellen schimmerte die Kopfhaut durch. Unter ihren Augen lagen Schatten, grau wie Asche, und um ihren Mund hatte sich ein bitterer Zug eingegraben. Keine guten Voraussetzungen, um sich hier in der Kolonie einen der mächtigeren Männer als Versorger zu sichern. Die suchten sich nämlich die gesündesten und wohlgenährten jungen Weiber aus, die ihnen dicke Kinder mit rosigen Wangen und kräftigen Stimmen gebären konnten. Aber Dorothy war sich nicht sicher, ob Laurie überhaupt mit dem Gedanken spielte, sich hier zu vermählen. »Je eher du ihn vergisst, umso besser für dein Seelenheil und dein Überleben«, erklärte Dorothy auf die barsche Art, die zu ihrem Wesen gehörte.

»Das sagst du so leicht. Ich kann meinem Herzen nicht befehlen, nicht mehr zu bluten«, gab Laurie zurück und hob den Kopf, um den Blick Richtung Lady Juliana gleiten zu lassen. Aus der Ferne sah man die Männer, die an Seilen am Bug hingen und hämmerten und teerten. An Deck liefen die Matrosen hin und her, aber Gesichter waren in der Entfernung nicht zu erkennen. »Jack hat wirklich versucht, aus den Diensten von Kapitän Aiken entlassen zu werden. Das hat er getan, Dorothy, nur für mich! Er wollte hierbleiben und sich ein Leben mit mir aufbauen, aber der Kapitän, dieser barbarische Teufel, hat ihn nicht gelassen.«

»Was man ihm nicht verübeln kann. Dein Jack war nicht der Einzige, der sich von seinem Liebchen trennen musste, das weißt du genauso gut wie ich. Die Lady Juliana wäre ein Geisterschiff geworden, wenn alle Männer ihren Dienst quittiert hätten. Der Kapitän hat nur vernünftig gehandelt.«

Auf der langen Fahrt hatte es nicht nur Hurengeschäfte und kurzfristige Liebschaften gegeben, es waren echte Beziehungen entstanden. Laurie hatte mit dem attraktiven Steuermann Jack Barns ein paar Wochen voller Liebe erlebt. Aber es gab viele weitere weibliche Sträflinge, die sich in einen der Seemänner verliebt hatten. Sarah Whitlam hatte sogar eine Tochter von Steward John Nicol bekommen, aber selbst dem jungen Vater war das Quittieren des Dienstes untersagt worden.

Anfangs hatten die Seemänner der Lady Juliana einige Male an Land gedurft, aber nachdem es zu einem Handgemenge gekommen war, weil die Paare sich anschließend nicht voneinander trennen konnten, hatte Kapitän Aiken weitere Besuche untersagt.

Nur zu den sonntäglichen Gottesdiensten kamen sie in Ruderbooten in die Bucht, um gleich im Anschluss wieder aufs Schiff überzusetzen, wo das Seevolk in drei Schichten arbeitete, um den Dreimaster fahrbereit zu machen.

Laurie blieb nichts als der Trost, in jeder freien Minute hier am Strand zu sitzen und wenigstens in Gedanken ihrem Geliebten nah zu sein. Der Stachel des Neides pikste in ihr, wenn sie daran dachte, dass es einer ihrer Reisegefährtinnen tatsächlich gelungen war, ihr Schicksal zu wenden. Claire Durand hatte hier in Sydney Cove ihren Geliebten Henry Wheeler wiedergetroffen, der ihr auf der Justinian hinterhergereist war. Als freie Frau, die Opfer der Intrige einer Londoner Pensionswirtin geworden war, konnte sie Sydney Cove wieder verlassen. Laurie bekam das Bild nicht aus der Erinnerung, wie Claire Arm in Arm mit Henry an der Reling gestanden und den zurückbleibenden Kameradinnen gewunken hatte.

Was hätte Laurie darum gegeben, an ihrer Stelle zu sein!

Dorothy wusste um Lauries Verfassung – sie war ihre einzige Vertraute –, aber sie wusste auch, dass es keinen Sinn machte, dem Vergangenen nachzutrauern. Sie mussten hier weg. »Der Pfaffe hat von einer Insel gesprochen, auf die ein Großteil von uns verschifft werden soll«, sagte sie zu Laurie und legte den Arm um ihre knochigen Schultern. »Wir sollten zusehen, dass wir zu den Auserwählten gehören, die dorthin dürfen. Schlimmer als hier kann es nicht sein.«

Laurie hob das Kinn. Ihre dünnen Haarsträhnen peitschten in der frischen Meeresbrise über ihre Wangen und Nase. »Eine weitere Schifffahrt? Das überlebe ich nicht.«

»Kindchen, es ist nicht sehr weit. Eintausendfünfhundert Seemeilen, heißt es. Kein Vergleich zu dem, was wir im vergangenen Jahr hinter uns gebracht haben.«

»Ach, Dorothy.« Laurie winkelte die Beine an und legte die Stirn auf die Knie. »Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, wir hätten die Kolonie niemals lebend erreicht.«

»So darfst du nicht denken!«, fuhr Dorothy sie an, obwohl sie selbst schon mit sich und diesem Schicksal gehadert hatte. Aber um ihrem Schützling Mut zu machen, sprang sie über ihren eigenen Schatten. »Natürlich scheint jetzt für uns der Weg unüberwindbar. Aber du bist jung und kräftig und hübsch, du wirst es schaffen, Laurie. Irgendwann wirst du eine patente Gutsherrin sein mit einem Stall voller wohlgenährter Kinder und einem tüchtigen Mann, der dich anbetet.«

Laurie lachte leise. »Ich wünschte, ich hätte deinen Glauben. Mit Jack … mit Jack hätte alles gut werden können. Er war der erste Mann, zu dem ich Vertrauen hatte, und vielleicht war er auch der letzte.«

»Ach, papperlapapp. Zugegeben, die Gestalten hier in der Bucht sehen nicht sehr appetitlich aus. Aber vielleicht findet sich in Norfolk ein kräftiger Kerl, der sich um dich kümmert.«

»Du weißt nicht, ob sie uns auf diese Insel lassen.«

Dorothy tätschelte ihre Schulter. »Das lass mal meine Sorge sein, Schätzchen.« Sie erhob sich und reichte Laurie die Hand, um sie auf die Beine zu ziehen, obwohl die jüngere wesentlich gelenkiger war als die alternde Hure. »Jetzt lass uns erst einmal zusehen, dass wir eine Portion Brot und Ziegenmilch bekommen, bevor das Horn zur Ausgangssperre bläst. Wenn dir das Fleisch von den Rippen fällt, nützt der hübscheste Putz nichts auf der Suche nach einem schmucken Burschen.«

3. Kapitel

Du lieber Himmel, wie sollen wir all diesen Menschen nur gerecht werden?« Hannah schossen die Tränen in die Augen, als sie an Michael Rileys Seite das Hospital erreichte. Es war ein niedriges Backsteingebäude, das größte zwischen den kreuz und quer stehenden Hütten aus Palmblättern, Pinienholz und Lehm.

Alle Türen des Gebäudes waren geöffnet, vor jedem Eingang lagen in Decken gewickelte wimmernde Gestalten, teils unter offenem Himmel, teils unter behelfsmäßig errichteten Schutzdächern. Viele trugen Verbände um den Kopf, manche hatten blutig aufgerissene Lippen, klaffende Wunden an Armen und Beinen, und alle waren klapperdürr. Es roch nach Alkohol, den die Helfer zum Desinfizieren benutzten, nach Blut und Eiter und nach menschlichen Ausscheidungen, obwohl die Pfleger sich nach Kräften um Sauberkeit bemühten.

»Wir müssen es wenigstens versuchen. Fromme Gebete bringen uns nicht weiter, Hannah. Danke, dass du dich entschieden hast zu helfen.« Michael ging voran zu einer Art Büro, in dem sich hinter verschlossenen Schranktüren braune Flaschen mit Medikamenten und Verbandsmull befanden – ein kostbares Gut, wie Michael ihr erklärte. Er nahm einen unförmigen sackartigen Kittel und eine Haube, die er ihr reichte. »Zieh das an. Es ist besser als das zerlumpte Kleid, und man erkennt dich gleich als Hilfskraft.«

Hannah nahm die schlichte Kleidung von ihm entgegen, hob den Kopf und biss sich auf die Lippe. Seit ihrer Kindheit war sie es gewohnt, dass Männer sie nackt begafften. Alle hatten sie sich an ihrem Körper ergötzt, und sie war ihnen zu Diensten gewesen, indem sie ihre Seele von ihrem Leib abspaltete und so tat, als wäre sie ein anderes Mädchen. Sie hatte ihre eigene Art entwickelt, an diesem Hurenleben nicht zugrunde zu gehen, aber diese Scham, die sie jetzt empfand, als Michael Riley sie mit seinem gutmütigen Blick umfing, die war neu für sie. Sie mochte sich nicht vor ihm ausziehen, und er war feinfühlig genug, um das zu erkennen. Triebhafte Begegnungen und Orgien kannte Hannah sowohl von der Lady Juliana als auch von der kurzen Zeit in der Kolonie, wo ebenfalls kein Paar Scheu verspürte, es vor den Augen aller am Strand oder am Rand des Urwalds auf einem Grasflecken zu treiben wie Tiere.

Es erfüllte Hannah mit einem winzigen Glücksgefühl, dass Michael und sie in dieser Bürokammer des Krankenhauses Verlegenheit verspürten. Sie ahnte, dass es so zwischen zwei Menschen sein musste, die unter besseren Bedingungen beheimatet waren als sie.

Michael wandte ihr den Rücken zu und machte eine Geste mit der Rechten. »Jetzt kannst du dich umziehen.« Seine Stimme vibrierte in der Kammer wie der Ton eines kostbaren Instruments.

Hannah schlüpfte in Windeseile aus ihrem zerrissenen, von Salzwasser steifen und weiß fleckigen Kleid und zog die bequem und praktisch geschnittene Kutte an, die sie als Krankenschwester auswies. Der Stoff kratzte auf der Haut, aber er roch nach Seife und ließ ihr alle Bewegungsfreiheit. Sie nahm die Haube, setzte sie auf und steckte ihren Zopf darunter.

»Fertig«, sagte sie und drückte das Kreuz durch, als Michael sich umdrehte.

Das Lächeln, das seine Miene erhellte, ließ Hannahs Herz schneller pochen. Für einen Moment nahm sie das Wimmern und Schreien der Kranken nur wie durch eine Mauer gedämpft wahr.

»Hast du Erfahrung im Umgang mit Kranken?«, fragte Michael.

Hannah nickte. »Auf der Lady Juliana habe ich bei der Geburtshilfe assistiert. Ich habe keine Scheu vor Blut und Schmerzen. Ich kann Wunden auswaschen und Verbände anlegen, und ich kann erkennen, wann ein Mensch den Kampf gegen den Tod führt.« Sie wunderte sich selbst, mit welcher Nüchternheit sie sich die Geschehnisse aus der Vergangenheit in Erinnerung rufen konnte. Anfangs hatte sie mit den Müttern gelitten, die auf dem schwankenden Schiff ihre Babys auf die Welt pressten, hatte sich mehrfach übergeben müssen oder war in Ohnmacht gefallen, weil sie das Leid einfach nicht mehr ertragen konnte. Aber sie hatte nicht aufgegeben, weil es guttat, neben Rose Naiden und Claire Durand eine so wichtige Aufgabe auf dem Hurenschiff zu haben, und weil sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich nützlich fühlte. Die Vorstellung, dass sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen hier in der Kolonie zu aller Wohl einbringen konnte, erfüllte sie mit Stolz und ließ sie noch ein wenig aufrechter stehen.

»Das ist wunderbar, Hannah. Jemanden wie dich brauchen wir hier. Die Patienten werden dir deine Pflege danken, auch wenn wir mit dem Nötigsten auskommen müssen. Wir haben zu wenige Decken und Laken, Getreide, Essig, Seife und Kochgeschirr fehlen an allen Ecken und Enden. Und sieh dir nur die Mauern dieses Hauses an. Bei jedem Regenguss steht zu befürchten, dass sich der Mörtel auflöst und alles zusammenbricht. Aber wir geben nicht auf. Wir tun, was wir können für die Menschen. Und nun komm.«

Er ging ihr voran in den weitläufigen Raum, der mit Decken, auf denen sich die Verletzten wanden und krümmten, überfüllt war. Es gab kaum einen Spalt zwischen den provisorischen Lagern. Einige Male mussten sie über Leiber steigen.

Er zeigte ihr den Bereich, in dem Wundarzt John White soeben, untermalt vom hässlichen Ratschen einer Säge, ein Bein amputierte, und deutete auf den Winkel, in dem die Sterbenskranken lagen.

Es rumorte in Hannahs Eingeweiden. Die Männer hatten eingefallene Gesichter, ihre Wangenknochen traten wie bei Totenschädeln hervor. Die Lippen waren blutleer, die Augen lagen in nachtschwarzen Höhlen. Manche bewegten die Münder flüsternd und murmelnd, als sprächen sie Gebete oder letzte Erinnerungen an geliebte Menschen, die sie nie mehr wiedersehen würden.

Hannah ging in die Hocke und beugte sich zu einem der Männer, der nicht viel älter als Michael sein konnte. Sein Mund war zahnlos, das Gesicht in unzählige erzgraue Falten gelegt. Seine Miene hatte bereits das Wächserne des nahenden Todes angenommen. Sie legte ihre Fingerspitzen auf seine Stirn, fühlte die Kühle seiner Haut, trocken wie Papier.

Seine Lider flatterten, bevor er sie hob. Hannah spürte Panik in sich aufsteigen, als sie den Tod in seinem Blick erkannte. Angst wühlte in ihrem Magen, aber sie zwang sich zu einem Lächeln und streichelte über die Stirn und die Wangen des Sterbenden. Da hob der Mann seinen Arm und umfasste mit knöchernen Fingern ihr Handgelenk.

Hannah fühlte sich, als wäre sie in eine eiserne Falle geraten, doch sie rührte sich nicht, ertrug den Druck und den Blick. Die Lippen des Sterbenden bewegten sich. Hannah ging näher heran, neigte ihm das Ohr zu, aber sie las seine letzten Worte mehr von seinen Lippen, als dass sie sie hörte.

»Du … bist … zu … mir … gekommen«, raunte der Mann, bevor sich ein Lächeln um seinen Mund legte und sein Kopf zur Seite sackte.

Hannahs Augen füllten sich mit Tränen. Sie befreite sich aus dem Griff des Mannes und erhob sich.

Michael stand hinter ihr und berührte ihre Schulter. Für einen Moment legte sie die Finger auf seine Rechte. »Er hat von seiner Liebsten gesprochen«, murmelte sie.

Michael nickte. »Er hat dich für sie gehalten.«

Er ging in die Knie, fühlte mit zwei Fingern am Hals des Mannes, legte das Hörrohr auf seine Rippen und hob dann einen Arm, um zwei kräftige Männer heranzurufen, die soeben mit einer Trage das Krankenhaus erreichten. Offenbar erledigten die beiden den Transport der Toten und waren unentwegt im Einsatz zwischen dem Krankenhaus und dem Friedhof.

»Der meistbeschäftigte Mann in diesen Tagen ist Reverend Johnson«, sagte Michael, während er Hannah am Arm fasste und sie weiterführte. »Mit mehr Medikamenten, mit mehr Helfern hätten wir den einen oder anderen wohl retten können.«

Hannah sah zu ihm auf. »Du hattest großes Glück. Bist du tatsächlich auf einem der Sträflingsschiffe gekommen?«

»Ja, auf der Neptune, wie gesagt. Und ja, ich hatte Glück.« Seine Wangen wurden feuerrot, als würde er sich dafür schämen, dass es ihm besser ergangen war als den Mitgefangenen. »Einer der Aufseher hatte sich die Schulter ausgekugelt, als er bei hohem Seegang gegen eine Planke stieß. Ich habe nicht lange gefackelt und sie ihm kurzerhand wieder eingerenkt. Er hat geschrien wie am Spieß, aber danach hatte ich den Ruf weg, ein begnadeter Medikus zu sein. Sie haben mich zum Assistenten des Schiffsarztes ernannt, und von da an verbrachte ich die Weiterfahrt in einer winzigen Kabine statt im Unterdeck bei den Ratten und Exkrementen. Im Unterdeck konnte ein Mann nicht aufrecht stehen, so niedrig war es, weißt du. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass es gesäubert wurde. Es stank höllisch. Die Sträflinge lagen in Ketten, und ihre Beine waren mit einem Eisenstab verbunden, sodass sie nur in winzigen Schritten vorankamen, wenn sie gehen wollten.« Michaels Stimme klang belegt, während er sich die Erinnerungen von der Seele sprach.

»Wenn du helfen konntest, hattest du dir diese Sonderbehandlung verdient.« Hannah glaubte, ihn trösten zu müssen. Offenbar war es ihm peinlich, dass er selbst die Überfahrt heil überstanden hatte, während seine Kameraden litten.

Überall zwischen den Patienten liefen Helferinnen herum. Hannah zählte mindestens zehn, aber sie wusste, dass dies nicht genug waren. Hier wurde sie gebraucht.

Michael deutete mal nach links, mal nach rechts, machte sie auf die Verletzten aufmerksam, deren Verbände gewechselt werden mussten, zeigte ihr die Kranken, die sie mit in Wasser eingeweichten Brocken vom Fladenbrot füttern sollte, und führte sie zu dem Wasserbecken, in dem Verbände, Hemden und Hosen notdürftig gesäubert werden konnten.

Den Toten zog man, falls sie überhaupt noch etwas trugen, die Kleidung aus – sie war zu wertvoll, um sie mit ihnen zu begraben. Die Lady Juliana hatte zwar eine Ladung Stoffballen gebracht, aber es dauerte seine Zeit, bis die geschwächten Sträflinge daraus Hemden und Hosen geschneidert hatten.

Durch den Hinterausgang gelangten sie auf eine flache Wiese, auf der weitere Patienten kreuz und quer durcheinanderlagen. Manche bibberten in der frischen Brise. Alle hofften sie, dass ihnen geholfen wurde, manche winselten, manche schrien vor Pein. Die Krankenschwestern flitzten im ständigen Wechsel zwischen dem Gebäude und den Freiflächen hin und her.

Plötzlich stutzte Hannah. Drüben auf dem lehmigen Boden vor einem Felsen kauerte eine Frau vor einem Patienten. Die Haare hatte sie unordentlich aufgesteckt, das Kleid war im Nacken eingerissen. Hannah sah nur ihren Rücken, aber sie erkannte sie an der Art, wie sie ihren Kopf hielt, und an ihren Gesten, mit denen sie den vor ihr liegenden Mann tröstete und streichelte.

»Rose!«, rief sie und lief auf ihre mütterliche Freundin zu.

»Wir sehen uns später!«, rief Michael ihr nach. Als Hannah sich kurz zu ihm umdrehte, sah sie, dass er sich zu dem Kranken direkt neben ihm beugte, der den Arm nach ihm ausstreckte und dem das Blut aus den Ohren lief.

Rose Naiden erhob sich, als Hannah ihren Namen rief, und öffnete die Arme, als sie auf sie zukam. Sie drückten sich, und Hannah genoss für einen Moment die Wärme an der Brust dieser Frau, die ihr während ihrer Zeit auf der Lady Juliana neben Molly der wichtigste Mensch gewesen war. Rose Naiden, vor ihrer Verurteilung die »Königin der Diebe« in London, hatte sich auf der Lady Juliana, unterstützt von Claire Durand, als Hebamme betätigt. Hannah war ihre Helferin gewesen. Die Erinnerung an manch entsetzliches, manch freudiges Ereignis verband sie miteinander.

Seit ihrer Ankunft in der Kolonie hatten sich ihre Wege getrennt. Sie waren wahllos in den Unterkünften bei anderen Kolonisten untergebracht worden, solange keine weiteren Hütten gebaut waren. Wie Hannah nun wusste, würden nicht für alle Wohnstätten errichtet werden, wenn das Government tatsächlich den Plan in die Tat umsetzte, einen Gutteil der Neuankömmlinge auf die Insel Norfolk zu verschiffen.

Hannah hatte Rose aus den Augen verloren, aber es war ja klar, dass sie hier im Hospital anzutreffen war.

»Wie geht es Andrew?«, fragte Hannah und beugte sich hinab, um das bärtige, zahnlose Antlitz des Mannes zu betrachten, der mit wachem Blick zu ihr aufsah. Jetzt stützte er sich sogar auf die Ellbogen und streckte ihr eine Hand entgegen. Hannah ergriff sie. »Ich bin Hannah Douglas«, stellte sie sich mit klopfendem Herzen und einer unbändigen Freude in der Brust vor.

Andrew war zu Tode geschwächt gewesen, als Rose ihn am Strand von Sydney Cove wiedergetroffen hatte. Sie hatten ihn über Bord der Neptune geworfen. Fast wäre er auf den letzten Metern im seichten Wasser vor Erschöpfung ertrunken.

Andrew Naiden war einer von vierhundert Überlebenden der Sträflingsschiffe. Im Stillen hatte Hannah mit seiner Genesung nicht mehr gerechnet. Aber nun war er offenbar dank der Pflege seiner Frau auf dem Weg der Besserung. Seine Wangen leuchteten in einem hellen Rotton, der Blick seiner seeblauen Augen war durchdringend. Hannah ahnte, dass er vor der Tortur, die er auf dem Gefängnisschiff erlitten hatte, ein attraktiver Mann gewesen war.

Aber ob ansehnlich oder nicht, Rose’ Liebe zu ihm war ungebrochen. Sie hockte sich neben Hannah und ergriff Andrews Hand. »Er ist über den Berg, Hannah. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht. Endlich habe ich meinen geliebten Mann wieder.«

Andrew trug einen Verband um die Stirn, der allerdings so sauber war wie kaum ein anderer Wickel in diesem Hospital. Sein rechtes Bein lag fachmännisch geschient und ausgestreckt, das linke hielt er angewinkelt. An seinen Hand- und Fußgelenken, die über viele Monate in Ketten gelegen hatten, schimmerten leuchtend rotblaue Narben und Schorf.

»Ich freue mich für euch«, flüsterte Hannah. »Sicher werdet ihr beide zum Gedeih der Kolonie beitragen. Wer weiß, vielleicht teilt der Gouverneur euch schon bald ein eigenes Stück Land zu, das ihr selbst bewirtschaften könnt, und …« Hannah schwieg, als sie bemerkte, dass Rose sie mit eingefrorener Miene und zusammengekniffenen Augen anstierte.

»Du glaubst nicht wirklich, dass wir einen Tag länger als nötig hier bleiben? Wer hier bleibt, ist zum Verrecken verurteilt. Ich bin zu jung für den Tod. Ich habe noch viel vor in meinem Leben, mit Andrew an meiner Seite. Ich bin nicht so einfältig, all meine Hoffnungen auf dieses scheußliche Land zu setzen.«

Hannah schluckte. »Wer zu fliehen versucht, wird gehängt.«

»Lieber den schnellen Tod am Strick, als hier über Wochen und Monate zu verhungern.«

Hannah nickte zum Zeichen, dass sie verstanden hatte.

Alle wollten sie weg. Keiner ihrer Freunde liebäugelte mit dem Versuch, sich diesen Bedingungen hier anzupassen und auszutesten, welche Möglichkeiten es gab.

Himmel, es gab dem Hörensagen nach Eingeborene, die hier offenbar seit Ewigkeiten überlebten! Warum sollten die Weißen schwächer und ungeschickter sein als sie?

Hannah hatte das Gefühl, ein Stein liege in ihrem Bauch, als sie sich erhob und sich von Rose und Andrew verabschiedete, um ihre neue Tätigkeit aufzunehmen und die Kranken zu versorgen.

Rose und Molly schienen genau zu wissen, dass der Weg ins Glück über den Pazifik führte – wohin auch immer.

Und was war mit ihr? Glaubten ihre Freunde, dass auch sie ein weiteres Mal aufs offene Meer hinausdrängte in dem aussichtslosen Versuch, ein besseres Land zu finden?

Ein stechender Kopfschmerz zog hinter ihrer Stirn heran, als sie die Fragen verdrängte. Sie wollte noch keine Antworten darauf finden, sie wollte hier ankommen und sehen, was sie tun konnte. Aber irgendwann würde sie eine Entscheidung treffen müssen.

4. Kapitel

Alles hier war Molly fremd. Diese eigenartigen wuchtigen Bäume mit dem silbrig schimmernden Blattwerk und den Stämmen voller abgefetzter Borke; der beigebraune Sandstein überall, von den Winden zerfressen; die urigen Gewächse mit gezackten Blättern und Zapfen, die an aufgerissene Mäuler erinnerten; turmhohe Palmen, in deren Schatten Moose und Farne gediehen, die sie nie zuvor gesehen hatte.

Molly hatte sich aus der Gruppe gelöst und Hannah widerstrebend mit dem Quacksalber ziehen lassen. Sie selbst hatte Wichtigeres zu tun. Je vertrauter sie sich mit ihrer Umgebung machte, desto besser konnte sie ihren Ausbruch vorbereiten.

Gewiss würde sie sich nicht irgendeinen Kerl ans Bein binden. Sie war davon überzeugt, auf männlichen Schutz verzichten zu können – zeit ihres Lebens hatte sie sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Wenn sie überhaupt einen Mann heiraten würde, dann nur einen, der mehr zu bieten hatte als Muskeln und Triebe. Und er musste genau wie sie wegwollen und sich nicht die Finger in diesem unwirtlichen Land blutig kratzen, in der unsinnigen Hoffnung, jemals etwas ernten zu können.

Auf nackten Füßen schlich sie über den mit einer Sandschicht bedeckten Boden, an den Feldern vorbei, auf denen nicht ein Gaul zu sehen war. Zum Glück. Molly liebte Pferde, und diese schönen Tiere hätten hier nicht weniger gelitten als die Menschen.

Die Äcker wirkten viel zu klein, als dass sie die Masse an Menschen mit Getreide versorgen konnten. Kein Wunder, dass die Kolonisten kurz vor dem Verhungern standen. Und dann sollten weitere Mäuler gestopft werden?

Molly brauchte nicht lange darüber nachzudenken, um zu erkennen, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit war. Jeder musste hier selbst zusehen, dass er zurechtkam und die größten Brocken ergatterte. Sei es, indem er sich wichtigmachte – wie der Quacksalber –, oder durch Diebstahl.

Molly ließ die letzte Hütte hinter sich und hielt auf den bewachsenen Teil hinter der Bucht zu. Der Lärm Tausender Vögel hallte in ihren Ohren und schwoll an, als sie sich näherte.

Sie verharrte einen Moment, hob den Blick ins Geäst und kniff die Augen gegen die Sonne zusammen. Vögel in allen Farben des Regenbogens hockten zwischen den Zweigen. Als sie einen weiteren Schritt machte, stob eine grüne Wolke voller zierlicher Sittiche auf. Der Schwarm war so dicht, dass er einen Schatten auf sie warf. Schützend hielt sich Molly den Ellbogen vor das Gesicht.

Sie würde sich an ihre neue Umgebung gewöhnen, würde herausfinden, wo die Gefahren hier lauerten und welche Buschbewohner harmlos waren.

Sie blickte sich um. War ihr Spaziergang jemandem aufgefallen? Nein, die Soldaten an den Proviantstätten und den Feldern lungerten gelangweilt auf herumliegenden Felsbrocken, und die Sträflinge hatten sowieso keinen Blick für das, was um sie herum geschah. Deren Sorge galt nur, woher sie die nächste Mahlzeit bekamen.

Dass keiner der Wachleute sie aufhielt, freute und beunruhigte Molly gleichermaßen. Das konnte doch nur bedeuten, dass keiner es für wert hielt, das Hinterland zu bewachen, weil von dort sowieso entweder alle reumütig, ihrer Hoffnung beraubt, zurücktrotteten oder den Tod fanden.

Trotzdem setzte Molly ihren Weg fort, vorbei an den imposanten Baumstämmen, durch das Farn und Moos und in das dichter werdende Gebüsch hinein. Mit zitternder Hand schob sie einen Ast zur Seite. Ein Duft wie von scharfer Minze stieg ihr in die Nase, und sie erkannte, dass der Baum, den sie soeben passiert hatte, diesen Geruch verströmte. Er mischte sich mit dem nach trockener Erde, einem eigenartig süß-würzigen Harz, reifen Früchten und dem ständig wehenden salzigen Wind, der über den Pazifik flog.

Molly versuchte möglichst kein Geräusch zu verursachen, lauschte nach links, nach rechts, alle Sinne aufs Äußerste gespannt. Wie weit mochte dieser Urwald sich ausdehnen? Welche Geheimnisse barg er?

Sie verharrte im Schritt, als sie links eine von hartem Gras bewachsene Lichtung bemerkte.

Um Himmels willen, was waren das für Viecher darauf? Molly griff an ihren Hals, während sie sich gleichzeitig hinter einem borkigen Baumstamm verbarg und vorsichtig in Richtung der Wiese lugte. Riesenhafte Hasen? Nein, nur Kopf und Ohren erinnerten an die Nager, die Molly aus ihrer Heimat kannte. Das Fell war mausgrau, die Hinterläufe ausgeprägt. Sie schienen eine Art Tasche am Bauch zu haben. Da! Aus einem dieser Beutel lugte ein Paar Ohren hervor – sie trugen ihre Babys auf diese Art! Mollys Angst verflüchtigte sich, diese Tiere erschienen ihr nicht gefährlich. Als sie auf einen brechenden Ast trat, hoben sie die Köpfe und sprangen in weiten Sätzen ins Gebüsch davon.

Molly setzte ihren Weg fort, wachsam in alle Richtungen blickend. Hier hörte sie ein Grunzen und Kratzen, da einen lang gezogenen Klageton und ein Schaben. Und alles überlagerte das unaufhörliche Zwitschern und Schnalzen der Vögel, von denen hin und wieder eine Wolke in den Himmel stieg, und das Zirpen Tausender Grillen. Ein farbenprächtiges Konzert, wie es Molly noch nie gehört hatte.

Während ihre Angst nachließ, fühlte sie sich wie in ein Wunderland versetzt. Was es hier alles zu entdecken gab! Bislang war ihr nichts begegnet, was ihr wirklich Furcht eingeflößt hätte. Aber Achtsamkeit gehörte zu Mollys besonders ausgeprägten Eigenschaften.

Sie ließ den Blick an den Stämmen nach oben unter das dichte Blattwerk streifen. Auf einem armdicken Ast hockte etwas wie ein – Bär? Ein kleiner Bär mit felligen Ohren und einer stumpfen Nase, der sich gerade mit dem Maul eines der silbrigen Blätter abriss, um es zwischen den Zähnen langsam zu zermalmen. Das Tier war fast nicht zu erkennen. Mit seinem plüschigen grauen Fell verschmolz es mit seiner Umgebung. Ein Pflanzenfresser, wie es schien, und damit keine Gefahr für Molly.

Sie befühlte die Borke der Bäume, rieb die Blätter zwischen den Fingern und sog den intensiv frischen Geruch ein. Sie spürte das borstige Gras unter ihren Fußsohlen und strich über ein herabgefallenes Palmenblatt. Als sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen erhob, flog ihr ein Schwall von ranzig-fischöligem Geruch in die Nase. Ihre Bewegung erfror.

Mit aufgerissenen Augen und geballten Fäusten starrte sie auf die drei Wesen, die sich vor ihr aufbauten. Mollys Pulsschlag donnerte. All ihre Sinne sprangen gleichzeitig auf Alarmbereitschaft. Im Bruchteil einer Sekunde kam ihr Hannahs Befürchtung in den Sinn, im Busch könnten Kannibalen die Messer wetzen.

Wenn Molly sich jemals einen Menschenfresser vorgestellt hatte, dann hatte er ausgesehen wie diese drei Männer, die mit ihrer dunkelbraunen ledrigen Haut splitternackt vor ihr standen. Sie stanken wie ein Fass voller vergorener Fischabfälle, aber Molly wagte nicht, sich die Nase zuzuhalten.