Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

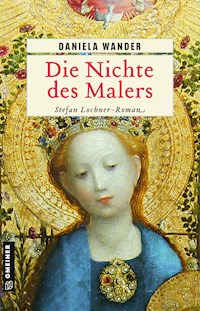

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

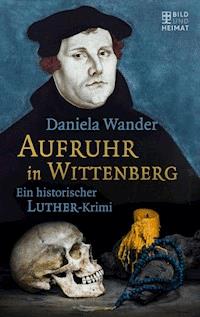

Köln 1448. Ein verschwundener Silberstift, eine verschollene Muttergottes-Studie und jetzt fehlt sogar ein Pinsel - kein Zweifel, in der Werkstatt des berühmten Malers Stefan Lochner treibt ein Dieb sein Unwesen. Der Meister will nicht glauben, dass einer seiner vertrauten Mitarbeiter ihn bestiehlt und bittet einen Ratsherrn um diskrete Hilfe. Dieser stellt ihm Adrian Roosen zur Seite, seinen besten Mann, der gemeinsam mit Lochners Nichte Sabina dem Übeltäter nachspürt. Sie wähnen sich bereits am Ziel, da erschüttert ein brutaler Mord die Hausbewohner …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniela Wander

Die Nichte des Malers

Stefan Lochner-Roman

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Daniel Abt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stefan_Lochner_Madonna_im_Rosenhag.jpg

ISBN 978-3-8392-7074-5

Widmung

Für Anne. Die weder zu den illiterati noch zu den simplices gehört.

Und für Bernd. Wie immer, für immer.

Prolog

Der Himmel war bleigrau, nur ein einzelner Sonnenstrahl fand den Weg durch das große Fenster auf der Nordseite der Werkstatt und fiel auf das Gesicht der Marienstatuette. Deren Antlitz war eigentlich ausgesprochen fade, nun aber leuchtete es und sah fast so aus, wie Reinhold sich das der leibhaftigen Muttergottes vorstellte. Er hatte oft darüber nachgesonnen, warum in der Werkstatt eines von Gott begnadeten Malers unbedingt eine geschnitzte Madonnenfigur stehen musste. Eine durchschnittliche noch dazu.

Die Tür flog auf und prallte an die Wand. Der Meister betrat seine Arbeitsstätte, wie immer mit Verve. Stefan Lochner war ein kultivierter Mann mit zarten Händen, die unendlich liebliche Gestalten hervorzuzaubern vermochten, doch Zurückhaltung war seine Sache nicht. Kühles, schattenloses Licht fiel auf seine schmale Gestalt, ließ das dunkelblonde Haar stumpf wirken. Reinhold achtete auf so etwas, er konnte nicht anders. Alles, was Farbe war, brannte sich ihm ein. Vielleicht mochte er deshalb die Statuette nicht. Sie war aus Lindenholz und nicht gefasst.

»Alle mal herhören!« Der Meister klatschte in die Hände, um die Aufmerksamkeit seiner Leute zu gewinnen. Dietbert ließ mit einem tiefen Seufzer die Arbeit ruhen, Mathias tupfte unbeeindruckt mit einem spinnwebfeinen Pinsel an seinem Wiesengrund herum, Hanß, der Neue, wusste wie gewöhnlich nicht, was er tun sollte, und ließ den Blick unsicher hin- und herwandern zwischen dem Hobel und dem Brett, das er damit bearbeitete. Timons Hand verharrte unentschlossen über der Tafel, auf die er zu Übungszwecken die Vorzeichnung einer Aposteldarstellung übertrug.

Reinhold zögerte kurz, aber wenn der Prozess der Farbherstellung einmal in Gang gekommen war, durfte man ihn nicht unterbrechen. Da zählte mitunter jeder Augenblick, damit das Gemenge nicht verdarb.

»Ich habe eine Ankündigung zu machen.« Meister Lochner sah gut gelaunt in die Runde. »Demnächst werde ich eine Reise antreten. Nach Brüssel zu dem großartigen Malerkollegen Rogier van der Weyden.« Er zog die Augenbrauen hoch und sah sie alle der Reihe nach an. »Für die Dauer meiner Abwesenheit wird Mathias die Oberaufsicht führen. Die anderen bekommen vor der Abreise genaue Instruktionen, was während der Zeit in der Werkstatt zu tun ist. Ihr alle werdet eure Aufgaben erhalten. Alle außer Reinhold.«

Reinhold ließ nun doch den stempelfömigen Läufer sinken, mit dem er die Mischung aus Zinnober, Grünspan und Bleiweiß auf der Anreibeplatte mit Walnussöl vermischte. Was sollte das heißen? Warum bekam er als Einziger keine Anweisungen?

Lochner strahlte ihn an. »Denn du wirst mich begleiten.«

Reinhold wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Er wollte das nicht hören. Er hatte keine Zeit, es zu hören. Jedes Pigmentkorn, und sei es noch so winzig gemörsert, musste vollständig von Öl umhüllt sein, sonst nahm die Leuchtkraft der Farbe Schaden. Ob die Paste schon weit genug gediehen war, um sie in die bereitstehende Muschelschale zu füllen? Wahrscheinlich nicht. Je länger Zinnober bearbeitet wurde, umso besser geriet der Effekt. Bleizinngelb dagegen verlor durch zu langes Reiben die farbliche Substanz, man musste stets höllisch aufpassen, dass man da nichts verwechselte.

»Reinhold?«, drang Lochners Stimme an sein Ohr und ließ sich nicht länger ignorieren. »Das wäre jetzt der Moment für ein Dankeschön. Oder wenigstens für ein erfreutes Gesicht.«

Das stimmte natürlich, aber Reinholds Mundwinkel wollten ihm einfach nicht gehorchen. Brüssel war sehr weit entfernt und sehr, sehr fremd.

Natürlich bedeutete es eine große Ehre, auserwählt zu sein, den Meister zu begleiten. Eine äußerst große Ehre.

Nur wollte er hier nicht weg.

Hilflos suchte er Timons Blick. Der war … nun, nicht direkt sein Freund, doch wie er selbst Lehrling im letzten Jahr und stand ihm damit näher als die Gesellen, die bereits seit endlos langer Zeit an Lochners Seite arbeiteten. Timon merkte nichts von seiner Not, er war auf seine Zeichnung konzentriert.

»Kann ich nicht hierbleiben?«, fragte Reinhold mit dem Mut der Verzweiflung. »Ich habe sehr viel zu tun und …«

Lochner runzelte die Stirn. »Richtig«, stimmte er zu. »Und zwar das, was ich dir auftrage. Zum Beispiel, mich auf einer enorm lehrreichen Studienreise zu begleiten. Rogier van der Weyden hat einen ganz neuen Weg der Naturdarstellung eingeschlagen. Na ja, vielleicht nicht ganz neu, aber er geht diesen Weg weiter und weiter. Ach, was rede ich denn. Du kommst mit, Ende der Diskussion!«

Reinhold schluckte, aufgeregt auf der Suche nach Argumenten, mit denen sich der Meister vielleicht umstimmen ließ. Doch bevor er welche fand, ergriff Timon das Wort. »Ich könnte für Reinhold einspringen, wenn er nicht will«, sagte er zerstreut, legte den Kopf schräg und kontrollierte, ob er mit seiner Vorzeichnung zufrieden sein durfte.

»Kommt nicht infrage. Und ich gedenke nicht, es meinen Lehrlingen zu überlassen, ob sie geruhen, mit mir zusammen einen wunderbaren Kollegen aufzusuchen.« Lochner wirkte einigermaßen fassungslos.

Reinholds Wangen wurden heiß, aber zum Glück fand er seine Stimme wieder. »So habe ich das natürlich nicht gemeint, Meister«, sagte er fahrig. »Selbstverständlich komme ich mit.« Seine Zusage klang sehr nach einem widerwillig erteilten Gefallen.

Lochner hörte es auch. »Da bin ich tatsächlich erleichtert«, erwiderte er spöttisch. »Der Termin unserer Abreise steht noch nicht fest, nächsten Monat vielleicht. Wir besprechen demnächst die Einzelheiten.«

Reinhold nickte unglücklich.

Der Sonnenstrahl wanderte weiter, das Gesicht der Madonna versank gnädig im Schatten.

Reinhold griff nach dem Spachtel und füllte die Farbpaste in die Muschelschale. Ohne zu prüfen, ob sie bereit dafür war.

1

Es war sehr still in der Werkstatt und Timon mochte das. Malerei war etwas Ehrfurcht einflößendes, beinahe etwas Heiliges. Nicht nur, weil sie dem Ruhme Gottes diente, wie Meister Stefan immer wieder betonte, sondern auch, weil sich im Malen selbst etwas Göttliches manifestierte. Dann, wenn simple Menschen imstande waren, ein Abbild der Welt zu erschaffen, so reich und überwältigend wie das himmlische Jerusalem selbst.

Sofern der Maler über Talent verfügte.

Wie Timon. Das hatte der Meister selbst zu ihm gesagt, doch wusste er es auch so. Ein Mann wie Stefan Lochner, der Erste seiner Zunft in dieser Stadt, hatte es nicht nötig, sich mit minderbegabten Lehrlingen abzugeben. Dabei hatte Timon großes Glück gehabt, als Schüler aufgenommen worden zu sein, denn er entstammte keiner Malerfamilie. Sein Großvater und sein Vater sowie dessen Brüder waren Goldschmiede, es wäre nur natürlich gewesen, dieser Tradition zu folgen. Jedoch lechzte Timon nach Farbe, nach der Brillanz, dem Feuer, das ihr innewohnte. Daher strebte er auch nicht danach, Mathias nachzueifern, obwohl dies durchaus nahegelegen hätte. Der Geselle war nicht nur für Natur- und Landschaftsdetails, sondern auch für das Vergolden der Hintergründe und Nimben zuständig. Bislang hatte der Meister noch keinerlei Anstalten gemacht, Timon dafür einzuteilen.

Er würde einen Teufel tun, sich in irgendeiner Weise um dieses Thema verdient zu machen. Um alles andere schon, denn er liebte die Werkstatt. Wirklich alles darin. Den Duft, die Farben, die Konzentration, die in der Luft lag, wenn jeder in seine Arbeit vertieft war. Und er liebte Ordnung. Deshalb widmete er sich gerade freiwillig der Aufgabe, das Werkzeug aufzuräumen und an den vorgeschriebenen Platz zu befördern. Eigentlich hätte Hanß das tun müssen, aber es war leicht, ihn zu übergehen. Hanß duckte sich immer weg.

Timon blickte sich um. Die Staffeleien waren einheitlich zum Nordfenster ausgerichtet, die Spachtel gereinigt, die Behältnisse mit den Pigmenten und die Blasen mit angerührten Farben in Reih und Glied platziert, Federkiele und Griffel übersichtlich angeordnet, die Vorzeichnungen sortiert und gestapelt, die Pinsel sämtlich gereinigt und aufgereiht: Schweinsborsten auf der einen Seite, Rotmarder auf der anderen.

Zufrieden betrachtete Timon sein Werk. Noch zufriedener, als die Tür sich öffnete und der Meister den Raum betrat. Es konnte nicht schaden, wenn er merkte, wer hier für einen reibungslosen Ablauf sorgte.

Tatsächlich. Lochner lächelte erfreut. »So gefällt mir das«, sagte er in den stillen Raum hinein. »Hanß, warst du das?«

Der Junge wurde feuerrot und senkte den Kopf. »Also nicht«, erkannte sein Herr und blickte sich um. Alle waren beschäftigt. Reinhold mit einer Handstudie, Dietbert starrte auf die Farbblasen, die vor ihm standen, und suchte offensichtlich nach einer Entscheidung, welche er greifen sollte, Mathias strichelte an den Blumen und Gräsern, an denen er seit Wochen arbeitete.

»Timon«, ging Lochner ein Licht auf. »Du warst das. Ausgezeichnet. Aber hatte ich dir nicht aufgetragen, die Gewandfalten auf deiner Zeichnung zu überarbeiten?«

Timon nickte eifrig. »Hab ich gemacht. Und als ich fertig war, dachte ich, ein bisschen Aufräumen könne nicht schaden.«

»Gut, gut«, murmelte Lochner gedankenversunken, sein Blick ruhte auf dem säuberlichen Arrangement der Materialien und Werkzeuge. Schließlich wandte er sich ab und musterte mit gerunzelter Stirn seine Angestellten.

»Timon«, sagte er langsam. »Wo ist der Rotmarderpinsel?«

»Die Rotmarderpinsel liegen ganz links. Neben den Federn.«

»Das sehe ich. Ich sehe aber nicht den neuen Rotmarderpinsel für Verschmelzungen und Abstufungen.«

Timon betrachtete den Tisch. »Der ist nicht da.«

»Das sage ich doch gerade!«, fuhr Lochner auf, und Timon unterdrückte den Drang, einen Schritt zurückzuweichen.

»Ich meine, der war nicht da. Deshalb konnte ich ihn nicht aufräumen«, erklärte er unsicher. Es war nicht schön, den Meister zu verärgern. Es war das Gegenteil von dem, was er sich wünschte.

Lochner hob die Hände. Es sah beinahe so aus, als wolle er sich entschuldigen, und Timon entspannte sich ein wenig. »Natürlich. Alle mal herhören! Hat einer von euch den neuen Fächerpinsel in Gebrauch?«

Kollektives Kopfschütteln. Nur Dietbert verstieg sich zu einem gebrummelten »Nee, Meister, brauch ich grad gar nicht«.

»Mitkommen«, sagte Lochner nach einem kurzen Moment des Schweigens, und Timon trabte mit klopfendem Herzen hinter ihm her, bis sie in den hübschen Innenhof gelangten, der Vorder- und Hinterhaus miteinander verband. Der Apfelbaum in der Mitte trug bereits Früchte, doch waren sie noch sehr klein und sehr grün.

»Jetzt pass mal gut auf«, sagte Lochner leise, aber Timon unterbrach ihn, weil er es nicht aushielt.

»Damit hab ich nichts zu tun, dass der Pinsel weg ist! Ich wollte bloß Ordnung schaffen, weiter nichts.«

»Es gibt aber keine Ordnung, wenn Dinge in meiner Werkstatt verschwinden. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn ich mir wegen meines Betriebes Sorgen machen muss.« Lochner reckte kämpferisch das ohnehin energische Kinn. »Wir halten es folgendermaßen. Du hast offenbar einen guten Überblick und sollst ihn nutzen. Ich will sofort informiert werden, wenn dir irgendetwas seltsam vorkommt.«

»Natürlich«, erwiderte Timon und konnte sein Glück kaum fassen. »Ihr könnt auf mich zählen, Meister.«

»Das weiß ich.« Meister Stefan zog die Brauen zusammen und blickte ihn eindringlich an. »Und das tue ich auch. Aber kein Wort zu den anderen, hörst du?«

»Verdächtigt Ihr denn jemanden, den Pinsel gestohlen zu haben?«, platzte Timon heraus, ehe er sich zügeln konnte.

Lochner schüttelte entschieden den Kopf. »Ich kenne jeden Einzelnen hier seit Jahren und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, einer von euch würde mich bestehlen. Ich will bloß keine Unruhe in der Werkstatt. Ich will, dass einer die Augen offen hält und alle anderen unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen können.«

»Ihr hättet keinen Besseren finden können«, sagte Timon mit allem Ernst, den er trotz des inneren Jubels in seine Stimme legen konnte. »Ich werde aufpassen wie ein Luchs.«

Goddert Baarth war ein Mann mit einem mächtigen Schädel, und wenn er zornig war, senkte er das Kinn, bis es fast auf seiner Brust ruhte. In solchen Momenten sah er aus wie ein Stier vor dem Angriff.

Adrian hasste das. Er war Goddert sehr ergeben, und es warf ihn aus der Bahn, sich vor ihm zu fürchten. Er hatte auch keinen Grund dazu. Eigentlich. Sein Herr hatte sich ihm gegenüber nie anders als grundanständig verhalten.

»Du gehst jetzt und tust, was ich dir sage«, grollte Godderts tiefe Stimme durch den Raum.

»Ein Warnschuss würde völlig reichen«, gab Adrian kühl zu bedenken. Irgendwann während seiner langen Jahre in diesem Haus hatte er gelernt, sich den Schneid nicht abkaufen zu lassen. Goddert Baarth hasste Widerspruch, aber er imponierte ihm auch.

»Dir vielleicht schon, mir nicht.« Goddert verschränkte die Arme auf der Tischplatte. »Der Mann hat klafterweise Holz geliefert bekommen, und nun scheint ihm entfallen zu sein, dass man bestellte Ware bezahlt. Ich lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen. Von dir auch nicht, mein Freund.«

Adrian verzog keine Miene. »Rutger versucht nicht, Euch zu übertölpeln, Goddert. Er ist lediglich in Zahlungsschwierigkeiten und bittet um Aufschub.«

Baarth schob den wuchtigen, überreich geschnitzten Lehnstuhl zurück, in dem er vorzugsweise saß. Das Ding war entsetzlich unbequem, wie Adrian wusste, seitdem er ihn eines Nachmittags heimlich ausprobiert hatte. Doch er war herrschaftlich und imposant, und er machte jedem Besucher deutlich, wer hier das Sagen hatte und im Zweifel am längeren Hebel saß.

Goddert erhob sich, umrundete den Tisch und baute sich vor Adrian auf. Der zwang sich, sitzen zu bleiben, was genau genommen unerhört war. Niemand, der Goddert Baarth unterstand, ruhte seinen Hintern auf einem Stuhl aus, wenn der Herr sich in der Senkrechten befand. Goddert kniff die Augen zusammen, enthielt sich jedoch eines Kommentars.

»Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass Schulden einzutreiben zu den Aufgaben gehört, die dir am wenigsten zusagen«, stellte er fest, und Adrian hätte nicht zu sagen vermocht, ob er sich den unterschwellig drohenden Klang nur einbildete.

»Durchaus nicht«, widersprach er gelassen, denn das war Goddert gegenüber die beste Strategie. »Doch kommt es auf die Art der Zahlungsverweigerung an. Im vorliegenden Fall ist es nicht so, als hätte der Mann sein Holz entgegengenommen und damit in seiner Schmiede ein munteres Feuer entfacht, sähe nun aber nicht ein, warum er dafür zahlen soll. Er kann einfach nicht. Die letzten Wochen fiel er aus, da er sich durch einen unseligen Unfall den Arm gebrochen hat und sein Geselle kurz zuvor auf Wanderschaft gegangen war. Wer hätte die Aufträge erledigen sollen? Keine Aufträge, keine Einnahmen. Er wird zahlen, sobald er dazu in der Lage ist.«

»Komm mit.«

Adrian erhob sich gehorsam – und überrascht – und folgte seinem Herrn, der mit großen Schritten den riesigen Raum durchquerte, Godderts Allerheiligstes. Sie betraten den Flur, durchquerten die weiträumige Diele und standen schließlich draußen auf den Stufen vor der blank polierten Eingangstür aus schwerem Eichenholz. Dort blieb Goddert stehen und sog tief die würzige Landluft ein, die nach frisch gemähtem Heu, nach blühenden Wicken und, etwas weniger köstlich, nach Kühen roch.

»Das alles hier gehört mir«, sagte er. »Und ich habe es mir hart erarbeitet. Ich werde nicht dulden, dass so ein kleiner Scheißer von Schmied glaubt, auf meine Kosten leben zu können. Du wirst nach Köln zurückkehren, dein mildtätiges Klosterweibleinherz vorübergehend vergessen und die Schulden von dem Kerl eintreiben. Verstanden?«

Adrian nickte. »Ganz wie Ihr wünscht.« Am Ende gab er immer nach. Was sollte er auch sonst tun?

»Eben.« Goddert würdigte ihn keines Blickes. Er betrachtete seine Besitztümer und beobachtete den Pferdeknecht, der damit beschäftigt war, einen nervös mit dem Kopf schlagenden Rappen zu striegeln, bis dessen Fell glänzte. »Du hast die Aufträge durchzuführen, die ich dir erteile. So haben wir es aus guten Gründen immer gehalten und davon werden wir nicht abrücken. Oder siehst du das irgendwie anders?«

»Nicht im Allergeringsten.«

Und so war es tatsächlich. Er hatte Goddert zu viel zu verdanken, um sich ihm zu widersetzen. Alles hatte er ihm zu verdanken.

Sabina stand in der Küche, wie meistens, und war unschlüssig, was sie kochen sollte. Ebenfalls wie meistens. Seit sie im Haus ihrer Tante und ihres Onkels lebte, war sie für die Mahlzeiten zuständig, jedoch fand sie es schwer, echtes Interesse an dieser Aufgabe zu entwickeln. Allerdings war es nur recht und billig, die Großzügigkeit der Lochners zu vergelten. Sie hatten keinen Moment gezögert, ihrer Nichte eine Heimstatt zu bieten, als deren Eltern im letzten Jahr bei einem Feuer umgekommen waren. Dass es ausgerechnet die Küche war, die sie als ihre Wirkungsstätte auserkoren hatten, war eine unglückliche Entscheidung, aber Sabina verbot sich, dagegen aufzubegehren. Obwohl der Umgang mit lodernden Flammen nichts war, was zu ihrem Wohlgefühl beitrug.

Außerdem kochte sie nicht wirklich gern. Sie verabscheute es nicht, es langweilte sie bloß. Vor allem das endlose Nachdenken darüber, was sie auf den Tisch bringen sollte, schließlich durfte es nicht jeden Tag das Gleiche sein. Es war nicht einfacher geworden, seit Tante Lysbeth ihr kommentarlos das Budget gekürzt hatte.

Heute war Freitag, da war es im Grunde leicht. Es gab Fisch. Sabina hatte zwei nicht allzu große Hechte gekauft und sie geschuppt, was sie wahrhaftig nicht gerne tat, aber es war besser, als sich mit der schleimigen Haut von Aalen zu befassen. Am unkompliziertesten war es, den Hecht in einer Soße anzurichten. Klößchen brachen schnell entzwei, wenn man nicht aufpasste, außerdem musste man vor dem Hacken die Gräten entfernen. Um diese Mühe kam sie herum, wenn sie ihn in größeren Stücken garte. Voller Abneigung betrachtete Sabina die glitschigen Fischkörper. Dann griff sie beherzt nach dem großen Küchenmesser und zerteilte die Hechte, steckte sie auf Spieße und hängte diese übers Feuer. Da konnten sie nun vor sich hin rösten und fielen ihr nicht länger zur Last.

Zeit für die Soße. Sabina zerhackte Zwiebeln in großzügige Würfel, warf diese in bereits brutzelnde Butter und wischte sich achtlos die Tränen von den Wangen. Dann zerkrümelte sie dunkles Roggenbrot von gestern und legte es in eine Schale mit Essig, um es darin einzuweichen.

In diesem Moment öffnete sich die Tür und ihr Onkel betrat die Küche. »Hier riecht’s gut«, sagte er. »Störe ich?«

»Gar nicht«, erwiderte Sabina und nieste kräftig, weil ihr der Essig in die Nase stieg.

»Gibt es noch was von dem Hafergebäck?«, fragte er hoffnungsvoll und sackte auf die Bank, die neben dem Durchgang zum Hof stand und den Blick auf das üppig wuchernde Kräuterbeet zuließ.

»Tut mir leid.« Sabina wandte sich um und griff nach dem Mörser.

Onkel Stefan seufzte.

Sabina warf eine Portion Kümmel zur Fenchelsaat und hielt inne. Wenn der Onkel außer der Reihe Hunger bekam, hatte er in der Regel ein Problem. »Was ist los, Onkel Stefan?«, fragte sie und musterte die Spezereien. Vielleicht hatte sie ein bisschen übertrieben. Wenn sie jetzt noch Ingwer oder gar Pfeffer dazugab, würde es ordentlich würzig werden.

»Ich wollte, du würdest nicht Onkel zu mir sagen.«

»Und deshalb bist du in Nöten?«, erkundigte sie sich geistesabwesend. Sei’s drum, Pfeffer und Ingwer verwendete sie ohnehin äußerst sparsam. Die waren viel zu teuer, um großzügig damit umzugehen. Und wem es zu würzig war, der sollte mehr trinken. Bier war genug da.

»Nicht direkt.« Er klang so niedergeschlagen, dass sie den Stößel sinken ließ und die Soße vergaß. »Es ist etwas fortgekommen in der Werkstatt. Ein Rotmarderpinsel.«

»So wie du aussiehst, ist der Pinsel teuer gewesen«, sagte Sabina vorsichtig.

Der Onkel nickte. »Ziemlich teuer. Außerdem ist jetzt schon zum vierten Mal etwas weggekommen. Davor ist ein Silberstift verschwunden, und ein paar Bogen allerfeinstes italienisches Papier sind auch weg. Und die Studie zu einem Muttergottesbild.« Zu unruhig, um sitzen zu bleiben, stand er auf und kam zu ihr an den Tisch.

Sabina wischte sich mit dem Unterarm ungeduldig ein paar feine Strähnen ihres rotblonden Haares aus der Stirn, das sich wieder einmal selbstständig gemacht hatte. »Falsch. Es ist das fünfte Mal«, widersprach sie. »Erinnerst du dich? Vor ein paar Tagen konnte Tante Lysbeth ihre silberne Fibel nicht finden, die auf der Anrichte lag. Ich wollte sie polieren.«

»Ach, die kann sie auch verloren haben. Alles andere stammt aus der Werkstatt, das springt einem doch förmlich ins Gesicht.« Onkel Stefan begann, den vergessenen Stößel über den Tisch zu rollen. Hin und her und her und hin.

Sabina machte das Geräusch verrückt. Sie entwand ihm das Ding und begann, die Gewürze zu bearbeiten. »Dann kümmere dich darum, dass das aufhört«, sagte sie in bestimmtem Tonfall.

»Wie denn?«, schnaubte er. »Soll ich mich auf die Lauer legen? Alle meine Leute verdächtigen? Ich will das nicht! Und«, er griff nach einer verschrumpelten Möhre und biss herzhaft hinein, »ich habe auch keine Zeit für so etwas.«

»Aber was, wenn es nicht endet? Wenn Gegenstände immer wieder Beine bekommen, bis irgendwann nichts mehr da ist, womit deine Leute malen können?« Sabina drehte sich hastig um und begutachtete die Bratspieße, mit denen sie sich zu lange nicht beschäftigt hatte. Die Hechtstücke waren schon recht braun. Nicht schwarz, doch sollte sie sich mit der Soße besser beeilen. Sie hängte die Spieße höher und widmete sich wieder dem Mörser.

»So weit wird es doch wohl nicht kommen!«, wehrte Onkel Stefan entsetzt ab. »Ich … habe auch so schon genug Ärger.«

Fenchel und Kümmel waren zerstampft genug. Resolut kippte Sabina das eingeweichte Brot mitsamt dem Essig und den Gewürzen zu den ebenfalls etwas zu stark gebräunten Zwiebeln in den Topf und hängte ihn übers Feuer, wo die Masse köcheln und eindicken sollte.

»Seit der ›Darbringung im Tempel‹, die wir letztes Jahr für Sankt Katharinen fertiggestellt haben, ist kein großer Auftrag mehr reingekommen«, sagte der Onkel leise.

Sabina verschränkte die Arme, suchte bei sich selbst Halt. »Das ist mir bewusst.« Es ließ sich auch schlecht übersehen. Die frei gewordenen Posten waren nicht besetzt worden, als gleich vier Gesellen in diesem Frühjahr die Werkstatt verlassen hatten, auch hatte der Onkel erst nach langem Zögern Hanß als neuen Lehrling eingestellt. Die Hausmagd war zu ihren kranken Eltern gezogen und hatte keine Nachfolgerin bekommen. Jedenfalls keine außer Sabina.

»Ich brauche neue Aufträge«, erklärte Onkel Stefan. »Wenn in der Stadt bekannt wird, dass in meiner Werkstatt das Chaos herrscht, werden die nicht so leicht aufzutreiben sein.«

»Und das macht dich nervös?«

»Ja. Das macht mich nervös.« Der Onkel warf den unansehnlichen Rest der Möhre in den Schweineeimer.

Mich auch, dachte Sabina. »Ich sag’s ja. Du musst dich kümmern«, wiederholte sie.

»Ich weiß aber nicht, wie ich das anstellen soll.«

Sabina wandte sich ab, weil sie die Angst in seinen Augen nicht ertrug, und machte sich daran, die glühenden Fischstücke vom Spieß zu ziehen. Eingedickt oder nicht, sie gehörten jetzt in die blöde Soße. »Dann finde es heraus«, forderte sie streng. »Sonst kehrt hier kein Frieden ein.«

Und Frieden war das, was sie ersehnte.

In der Werkstatt grummelte es, Reinhold merkte das, obwohl er sich Mühe gab, es zu ignorieren. Der Rotmarderhaarpinsel war und blieb verschwunden, genau wie andere Gegenstände vor ihm, und obwohl der Meister kein Gerede darüber wollte, so wussten sie doch alle darum. Irgendwie lief es hier nicht länger rund.

Hoffentlich raubte die niedergedrückte Stimmung ihm nicht die Schaffenskraft. Die Kunst war es, die wichtig war für sein Seelenheil, wichtiger als alles andere. Manchmal fragte Reinhold sich bang, ob Gott es ihm übel nahm, dass er im Malen tiefer versank als im Gebet. Eigentlich glaubte er es nicht, so unnachgiebig war der Herr bestimmt nicht. Vor allem, wenn man mit aller Kraft danach strebte, die Bilder zu seinen Ehren so schön und so wahrhaftig zu gestalten, wie man es vermochte.

»Reinhold, komm mal her.«

Dietbert. In den letzten Tagen hatte er ihn öfter an seine Seite gerufen, manchmal wegen beinahe unsinniger Fragen. Gestern hatte er wissen wollen, ob er genug Bleiweiß zum Zinnober fürs Inkarnat gemischt hatte. Also wirklich. Das konnte man doch auf den ersten Blick erkennen! Es war zu viel gewesen und Reinhold wand sich noch immer bei der Erinnerung, wie unangenehm es sich angefühlt hatte, den älteren und erfahreneren Gesellen darauf hinweisen zu müssen.

Es sah aus, als käme er auch dieses Mal nicht davon. »Ich brauch dein Auge«, erklärte Dietbert. »Was meinst du? Ist der Faltenwurf so in Ordnung?«

Reinhold zögerte. »Vielleicht da unten am Saum ’ne Spur verschwommen«, sagte er schließlich verlegen. Am liebsten hätte er geschwiegen. Dietbert sah verheerend aus. Rote Augen, graue Haut, nur die Bartstoppeln glänzten fröhlich in seinem Gesicht.

»Dann geh ich wohl besser noch mal drüber.« Dietberts Stimme klang dumpf.

Reinhold fand das beängstigend. Er hätte sehr viel lieber einen Rüffel kassiert, weil er so unverschämt gewesen war, ihn zu kritisieren.

Hinter ihm ertönte ein lauter Knall und Reinhold fuhr zusammen.

Hanß hatte die Holztafel fallen gelassen, an der er gerade arbeitete. Lochner ließ die Lehrlinge die Bildträger für die Übungstafeln und sogar für die kleinen Gemälde selbst anfertigen. Für die großen Werke bestellte er sie natürlich beim Tafelmacher, alles andere wäre ein zu großes Risiko gewesen. Aber seine Leute sollten lernen, wie es ging. Auch Reinhold hatte Bretter geschliffen, in Faserrichtung zusammengeleimt und sie mit Leinwand überzogen. Alles in allem war es eine schöne Arbeit gewesen. Das duftende Eichenholz, die samtene Oberfläche, die Sorgfalt, mit der er jede Unebenheit geglättet hatte. Es war lange her. Inzwischen hatte Hanß diese Aufgabe übernommen, und ob er so viel Zufriedenheit dabei empfand wie Reinhold in seinen Anfängen, war sehr fraglich.

Im Moment jedenfalls nicht. Hanß war knallrot angelaufen und stierte auf seine Stiefelspitzen.

»Herrgott, Junge, pass doch auf!«, wies Mathias ihn übellaunig zurecht, ohne zu ihm hinüberzuschauen.

Dietbert hatte sich nicht gerührt, und Timon interessierte sich nicht dafür, was um ihn herum geschah. Er stand direkt hinter Mathias und studierte dessen sorgsam abgezirkelte Bewegungen, mit denen er den Wiesengrund verfeinerte. Der Boden war bedeckt mit Erdbeerpflanzen in verschiedenen Stadien: grüne Blätter, weiße Blüten, rote Früchte. Weiß war die Farbe der Unschuld, Rot die der Liebe, und weil die Erdbeere zur gleichen Zeit blühte und Früchte trug, galt sie allgemein als Symbol der jungfräulichen Mutterschaft, eine Anspielung auf die Muttergottes. Reinhold liebte die Farbigkeit der Bilder, doch beinahe ebenso sehr gefiel es ihm, die geheime Botschaft eines Werkes zu entschlüsseln. Oder sie zu entwickeln, das war das Allerbeste.

»Ich brauche helles Grün«, drang Mathias’ Stimme in seine Gedanken, und der Geselle blickte sich um, als würden Farben dazu neigen, frei im Raum herumzuschweben. »Für die Lichterspitzen. Ich kann’s nicht finden. Verdammt noch mal, verschwinden hier jetzt auch schon die Farben?«

»Das ist doch Quatsch«, widersprach Timon sofort. Offenbar dachte er genau wie Reinhold selbst unablässig darüber nach, warum die Werkstatt von etwas Üblem heimgesucht wurde, und hatte sofort eine Antwort parat. »Würde doch überhaupt nichts bringen, die zu stehlen. Es lohnen sich nur teure Sachen. Grünspan mit Bleizinngelb ist kaum was wert.«

»Aber wenn es doch weg ist!«, fuhr Mathias ihn gereizt an.

»Ist es gar nicht«, sagte Reinhold leise. Die Muschelschale mit dem angerührten Grün lag auf dem Hocker neben Dietberts Staffelei, auch wenn rätselhaft war, was er damit vorgehabt hatte. Das Gewand, an dem er gerade arbeitete, war braunrot. Leuchtendes, helles Grün hatte da nichts verloren. Nach einem unsicheren Blick auf Dietbert, der schwieg und sich nicht rührte, griff Reinhold nach der Schale und brachte sie zu Mathias.

»Es ist zum Speien, wie hier alles drunter und drüber geht«, brummte der gereizt, weit davon entfernt, sich zu bedanken. »Wie soll man denn da arbeiten, verflucht noch mal?«

Ehe er sich’s versah, war Sonntag und Adrian tigerte im Garten des Baarth’schen Stadthauses angespannt auf und ab, weil ihm vor dem nächsten Morgen graute. Es war nicht das erste Mal, dass er säumige Kunden aufzusuchen hatte, um mehr oder weniger scharf darauf hinzuweisen, dass die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung keine vage Verabredung sei, sondern eine Verpflichtung. Und die Begleichung einer Rechnung nicht frei zur Abwägung, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Meist fiel es ihm leicht, seiner Auffassung Nachdruck zu verleihen, manchmal auch nicht. Im vorliegenden Fall, in dem der Schmied ja zahlen wollte, aber nicht konnte, tat er sich richtig schwer. Der Mann war ein netter Kerl und hatte eine Schar blond gelockter Kinder um sich herumwuseln, deren Mäuler gestopft werden mussten. Was kaum möglich war, wenn ihr Vater im Schuldturm saß.

Adrian konnte sich gut vorstellen, wie es war, einen Platz im Leben zu haben und diesen zu verlieren, um in einer unaufhaltsamen, trudelnden Bewegung dem Abgrund entgegenzustürzen. Oft fragte er sich, ob er selbst nicht beständig nur eine Handbreit von diesem Abgrund entfernt balancierte.

Dabei hatte er es gut angetroffen, mehr Glück als Verstand gehabt, als Godderts erste, längst verstorbene Ehefrau über ihn stolperte, einen kümmerlichen Säugling unter einem Rosenbusch, gehüllt in durchfeuchtete Tücher, zu schwach zum Schreien. Sie, die kinderlos Gebliebene, hatte sich seiner angenommen, ihn Adrian genannt und ihm wegen des Fundortes den schönen Zunamen Roosen gegeben. Sie liebte ihn wie einen eigenen Sohn, und als sie auf dem Sterbebett lag – nach einer Fehlgeburt, welche die lange vergeblich ersehnte Schwangerschaft beendet hatte –, rang sie ihrem Mann das Versprechen ab, sich weiterhin um den Kleinen zu kümmern.

Das tat Goddert. Im Grunde ein harter Knochen, war er seiner ersten Frau gegenüber butterweich und hielt das Andenken an sie hoch. Das war nichts, was seiner blutjungen zweiten Gemahlin sonderlich gefiel, weshalb sie nicht zu Adrians allerengsten Freundinnen gehörte. Es war besser geworden, als sie selbst Kinder bekommen hatte, erst zwei Söhne, dann eine Tochter. Sie hatte gelernt, Adrian zu ignorieren, und alles in allem war das mehr, als er in den ersten Jahren zu hoffen gewagt hätte.

Inzwischen war es nicht mehr ganz so einfach, weil er sich zur rechten Hand Godderts hochgearbeitet hatte und dessen Frau – unberechtigterweise – um die Stellung ihrer Söhne fürchtete. Dazu kam die Sorge um die moralische und faktische Unversehrtheit ihrer bildschönen Tochter. Was sehr viel berechtigter und dennoch vollkommen überflüssig war. Adrian hätte sich lieber die Hand abgehackt, als das Vertrauen zu missbrauchen, das Goddert in ihn setzte, oder die Tugendhaftigkeit Isabellas herabzuwürdigen, die in seinen Augen eine beinahe heilige Reinheit besaß und auch behalten sollte.

Aber es war schwer.

Er nannte eben nicht ein über die Maßen grundgütiges Herz sein Eigen und eine verkappte Klosterfrau war er ebenfalls nicht, wie Goddert ihm vorwarf, bloß weil er Schmied Rutger nicht die Daumenschrauben anlegen wollte. Adrian schnaubte empört und versetzte einem Kiesel, der den makellos gepflegten Garten des Anwesens verunzierte, einen derben Tritt mit der Stiefelspitze.

»Oh weh. So zornig?« Isabellas liebliche Stimme fügte sich ohne jede Widersprüchlichkeit in den bezaubernden Garten mit seinem überschwänglichen Blumenschmuck und dem Vogelgezwitscher ein.

Adrian wandte sich langsam um, sorgsam um eine ausdruckslose Miene bemüht. Sie musste ja nicht unbedingt bemerken, dass für ihn die Luft in ihrer Gegenwart weicher wurde, das Licht heller, die Sonne wärmer, der Vogelgesang jubilierender.

»Ich wusste nicht, dass Ihr hier sein würdet«, sagte er wahrheitsgemäß, froh, seine Stimme unter Kontrolle zu haben. Sie zitterte nicht, stockte nicht. Warb auch nicht, klang wie immer. Dunkel und nüchtern.

»Ach, das hat sich ganz kurzfristig ergeben.« Isabella schenkte ihm ihr gewinnendes Lächeln und für einen Moment wurden seine Knie weich. »Der Besuch bei meiner Freundin hat sich verschoben. Ich reise erst morgen.«

Ein ganzer Tag mit ihr allein in diesem Haus! Es gab kaum etwas, was er sehnlicher begehrt hätte, als einmal ungestört mit ihr zu sprechen. Ohne die Argusaugen ihrer Mutter oder die riesigen Ohren ihrer Kinderfrau, die auch heute noch jeden ihrer Schritte bewachte.

Folglich war sie ebenfalls anwesend. Adrians Vorfreude erlosch, und dennoch musste er sich dazu zwingen, Isabellas Strahlen nicht zu erwidern. Wenn er einmal damit anfing, würde er es nicht wieder abstellen können, das wusste er. Und das Leuchten in seinen Augen würde jedermann klarmachen, wie es um ihn stand.

»Dann hoffe ich, Ihr langweilt Euch bis dahin nicht allzu sehr«, sagte er, schließlich konnte er nicht stumm wie ein Fisch – oder ein Tölpel – vor ihr stehen bleiben.

»Du bist doch da«, erwiderte sie leise und der lange Blick aus ihren sanften rehbraunen Augen ließ ihm die Kehle eng werden.

»Leider nein«, hielt er dagegen und hob bedauernd die Schultern. »Ich habe einiges für Euren Vater zu erledigen.« Es war nicht die schlechteste Taktik, den Herrn des Hauses zu erwähnen. Das Lächeln in Isabellas Augen verlor merklich an Glanz.

»Dann will ich dich natürlich nicht aufhalten«, zirpte sie, drehte sich auf ihren zierlichen Füßen um und trat mit rauschendem Gewand den Rückweg ins Haus an.

Zurück blieb ein schwacher Duft nach Veilchen. Wie immer, wenn Isabella vorbeiwehte. Adrian unterdrückte das mächtige Seufzen, das sich seiner Brust entringen wollte, sowie den heftigen Drang, ihr hinterherzulaufen. Stattdessen wandte er sich entschlossen in die entgegengesetzte Richtung.

Die Kapaune am gestrigen Sonntag waren nur ein ganz kleines bisschen zäh gewesen, und das würde man den Resten nicht anmerken, wenn sie in der heutigen Gerstensuppe schwammen. Ein Hoch auf Eintöpfe, in denen sich alles verwerten ließ, was übrig geblieben war. Oder was man vergessen hatte. Sabina schnappte sich die Schüssel mit den bedenklich trockenen Puffbohnen sowie den Eimer für die Schweineabfälle und ging in den Innenhof, um sich auf die Bank zu setzen und die Bohnen zu enthülsen.

Erstaunlicherweise traf sie dort auf Dietbert, der doch längst an seiner Staffelei werkeln sollte. Aber er hockte hier, hatte die Ellenbogen auf die Knie gestützt, das Gesicht in den Händen vergraben und sah aus wie das heulende Elend.

»Was ist denn los?«, fragte Sabina alarmiert und ließ sich in gebührendem Abstand auf der Bank nieder.

Dietbert nuschelte etwas Unverständliches, dann schwieg er wieder.

Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. In ihn dringen? Dazu hatte sie keine Neigung und kein Talent. Ihn ignorieren? Auch dafür fehlte ihr die Begabung, denn er sah aus, als bräuchte er Trost, und niemals hätte sie es fertiggebracht, einen Menschen in Not einfach sich selbst zu überlassen.

Die Bank war von einem Rosenspalier umrahmt und der Duft der samtenen leuchtend roten Blüten hing süß und schwer in der Luft. Sabina griff nach dem Küchenmesser und der ersten Bohnenschote. Vielleicht hatte sich erneut etwas Brisantes in der Werkstatt zugetragen, fiel ihr ein, und sie ließ das Messer sinken. »Red mit mir«, befahl sie forscher, als sie sich fühlte, denn ihr Herz hatte begonnen, aufgeregt zu flattern. »Ist schon wieder etwas gestohlen worden?«

»Was?« Dietbert löste endlich die Hände und richtete sich auf. Seine Augen waren rot, wahrscheinlich hatte er geweint.

Männer weinten nicht. Und wenn doch, dann war etwas wirklich Schlimmes geschehen.

»Nee, da ist alles in Ordnung«, sagte er. »Soweit ich weiß. Oder doch nicht? Hat der Meister was gesagt? Zu Euch, meine ich?«

Sabina schüttelte den Kopf, weil sie nicht wusste, inwieweit die Angestellten Bescheid wussten und ob sie sich nicht viel zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte mit ihrer Frage. Energisch fing sie an, die Puffbohnen zu enthülsen, damit sie den Blick auf etwas anderes richten konnte als auf Dietbert. Die Schoten waren weich und ledrig, was es ein wenig mühselig machte, die Kerne aus den Schalen zu holen.

»Meine Tante ist tot«, murmelte Dietbert, fast hätte sie es nicht mitbekommen.

»Deine Tante? Welche Tante denn?«, fragte sie, was vielleicht nicht sehr höflich war, doch hatte sie noch nie von einer Tante gehört. Oder sonst von einem Verwandten. Dietbert sprach nicht über seine Familie, jedenfalls nicht mit ihr.

»Tante Alrun«, erklärte er stumpf. »Die Schwester meines Vaters. Einfach umgefallen. Jetzt gibt’s keinen mehr von uns. Alle tot und begraben. Ich bin der Letzte.«

»Das tut mir leid«, sagte Sabina leise, und für einen Moment flutete der altbekannte Schmerz durch ihr Herz, als sie an ihre Eltern dachte und das Grauen, mit dem sie diese Welt verlassen hatten.

»Sie selbst war schon seit Jahren Witwe.« Er schnaubte und es klang wie ein Schluchzen, das zu diesem Bären so gar nicht passen wollte. »Ihr Mann war Steinmetz. Eines Tages gab’s ein Unglück auf dem Bau und ihm fiel ein Quader von der Größe eines Ochsen auf den Kopf. Das war’s dann. Erst kam Hilfe von der Zunft und danach von ein paar Kameraden, aber irgendwann ließ das nach. Ich konnte meine letzte Verwandte nicht verhungern lassen, oder? Das durfte ich doch nicht!«

»Natürlich nicht«, stimmte Sabina inbrünstig zu, tief berührt von der Qual in seinem Blick. »Du musstest deine Christenpflicht tun und deinem Nächsten zur Seite stehen.«

»Ja, genau. Das habe ich getan. Das musste ich tun, wirklich. Da habt Ihr recht. Ging doch nicht an, dass sich niemand drum schert.« Dietbert zog kräftig die Nase hoch und fuhr sich mit beiden Händen durch das schütter werdende sandfarbene Haar. »Und jetzt war alles für die Katz.«

Sabina betrachtete ihn ratlos. »Es ist doch nicht für die Katz, jemandem Beistand geleistet zu haben«, sagte sie vorsichtig. »Du hast es getan, solange es nötig war, und nun ist es vorbei und du kannst reinen Gewissens um deine Tante Alrun trauern.«

Dietbert nickte.

Sabina griff nach der nächsten Schote. Wenn sie in dem Tempo weitermachte, würde das Mittagessen heute ausfallen.

Mit einem schabenden Geräusch wischte Dietbert sich über die sonst so rosigen, heute fahlen Wangen. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Seine Stimme klang dünn, wie ein Hauch, weit entfernt von dem gewohnten sonoren Brummen. »Ich weiß es einfach nicht!«

2

Wie üblich war Adrian schon früh in Godderts Arbeitszimmer zitiert worden, wo er jeden Morgen die Aufträge für den Tag erteilt bekam.

»Brechen wir bald auf in Richtung Landsitz?«, erkundigte er sich, weil er der lärmenden Stadt gern den Rücken gekehrt hätte.

»Zu viel zu tun.« Goddert raschelte unzufrieden mit den Papieren, die reichlich ungeordnet vor ihm auf dem Arbeitstisch lagen. »Irgendwann in den nächsten Tagen musst du das Refrather Lager aufsuchen und den Leuten da auf die Finger schauen. Ich kann mir nicht helfen, aber das Holz, das von dort kommt, wird immer spärlicher. Würde mich interessieren, woran das liegt und wo der Rest geblieben ist.«

»Diese Woche noch?«

»Wir warten die nächste Lieferung ab.« Goddert zog ein Schriftstück aus dem Stapel. »Erst findest du heraus, ob Herwald Meulen beabsichtigt, pünktlich das Darlehen zurückzuzahlen, das ich ihm gewährt habe. Man weiß ja nie. Meulen ist erstaunlich unsichtbar geblieben in den letzten Wochen.«

Adrian nickte. »Frist Ende des Monats?«

»Ende der Woche.«

Es klopfte, und noch ehe Goddert dazu hatte auffordern können, öffnete sich die Tür und Waltraud, die Köchin, stand im Raum. Der Frau war einfach nicht beizubringen, was es mit Höflichkeit auf sich hatte. Goddert zog entnervt die Brauen zusammen und Adrian verkniff sich ein Grinsen.

»Ist nich meine Aufgabe, den anzukündigen, aber draußen steht ’n Besucher. Soll ich ’n holen?« Waltraud stemmte die molligen Fäuste in die nicht vorhandene Taille und funkelte Goddert entrüstet an. Sie kochte vorzüglich und der Herr des Hauses speiste gerne gut, was wohl der Grund dafür war, warum er ihr diese Unverschämtheiten durchgehen ließ.

»Wer ist es?«, fragte Goddert kurz angebunden.

»Woher soll ich das wissen?« Waltraud kniff die Lippen zusammen. »Wenn Ihr ihn reinlasst, könnt Ihr’s rausfinden.«

Adrian hielt für einen Moment die Luft an, doch Goddert stieß nur ein gereiztes Schnauben aus. »Bring ihn her.« Er prügelte die Köchin zwar nicht vor die Tür, wie er es mit jedem anderen seiner Leute getan hätte, aber besonderer Liebenswürdigkeit befleißigte er sich nicht.

Waltraud rauschte wortlos hinaus und ließ dreist die Tür offenstehen. Es dauerte nur einen Augenblick, bis mit gemessenem Schritt ein gut gekleideter, aber sehr blasser Mann mit sorgenvoll gerunzelter Stirn hindurchtrat.

Godderts Miene änderte sich schlagartig und ein joviales Lächeln erhellte seine Züge. »Meister Lochner, ich bin entzückt, Euch bei mir begrüßen zu dürfen.«

Lochner blieb stehen und schaute äußerst düster. »Wartet mit Eurem Enthusiasmus lieber, bis Ihr gehört habt, warum ich gekommen bin.«

Goddert lächelte sanft. »Eure Worte lassen unweigerlich nur eine Schlussfolgerung zu. Euch liegt etwas Schwerwiegendes auf dem Herzen.«

Lochner warf Adrian einen Blick zu und seufzte still. Ganz offenbar verlangte es ihn danach, ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Adrian rührte sich nicht. Er dachte gar nicht daran, den Raum zu verlassen. Zumindest nicht, solange sein Herr ihn nicht hinausschickte.

Goddert, der Lochners Unbehagen ohne Zweifel ebenfalls bemerkt hatte, ignorierte es souverän und deutete auf den Stuhl, der ihm gegenüber am Arbeitstisch stand. »Nehmt Platz«, bat er und ließ sich selbst schwer in seinen Armlehnsessel sinken. »Ihr seid erkennbar in Bedrängnis, jedoch zaudert Ihr zu verraten, was den genauen Grund dafür angeht«, stellte er fest, faltete die Hände und legte sie scheinbar geruhsam auf den Tisch. »Ich nehme an, Ihr werdet irgendeiner Lage ohne Hilfe nicht Herr, wenn Ihr trotz offensichtlicher Skrupel auf mich zukommt.«

Lochner nickte und entschloss sich, Adrians Anwesenheit zu tolerieren. »Ich wende mich an Euch, weil Ihr es versteht, auch kniffligste Sachverhalte zu entwirren, so habe ich es jedenfalls gehört. Allerdings«, sein Blick wanderte wieder zu Adrian, um sich dann beschwörend auf Goddert zu richten, »muss ich darauf bestehen, dass unsere Unterhaltung in diesem Raum bleibt. Es handelt sich um eine … delikate Angelegenheit.«

Also war vermutlich eine Dame im Spiel. Adrian lehnte sich entspannt zurück. Er interessierte sich wie jeder andere für saftigen Klatsch, aber die amourösen Verwicklungen im Leben ihm unbekannter Menschen waren nichts, was ihn um den Verstand brachte.

»Eine Angelegenheit, die sehr unangenehme Folgen für mich haben kann.« Lochner betrachtete konzentriert seine Stiefelspitzen. Sie waren nur mäßig gebogen, was für die Vernunft des Mannes sprach. Adrian hasste Schuhwerk, dessen Spitzen lang genug waren, um sie mit Kettchen hochbinden zu müssen. Er hätte niemals solches getragen, denn er legte sehr wenig Wert darauf, sich zum Narren zu machen, weil er über seine eigenen Füße stolperte und im Matsch landete.

»Ihr könnt ganz beruhigt sein«, sagte Goddert und man mochte es ihm beinahe glauben. Mit breiter Brust und einem Gewand aus feinstem Zwirn sah er aus wie die Seriosität in Person. »Nichts, was Ihr geheim halten wollt, wird diesen Raum verlassen.«

Lochner sammelte sich. »In meiner Werkstatt gibt es Unregelmäßigkeiten, die mir das Leben schwer machen.«

Godderts Augen begannen prompt zu funkeln. Er liebte Unregelmäßigkeiten, sofern sie nicht ihn selbst betrafen. »Das klingt übel«, erwiderte er mit angemessener Betroffenheit. »Worum genau handelt es sich denn? Was ist passiert?«

»Dinge kommen weg. Zu viele Dinge, um dies als den normalen Schwund eines umtriebigen Haushaltes zu werten. Ich benötigte eine gewisse Zeit, um es mir einzugestehen, aber es muss wohl beim Namen genannt werden: Ich werde bestohlen.«

»Und Ihr wisst nicht, von wem?«

Lochner schüttelte den Kopf. »Nein. Doch weigere ich mich zu glauben, einer meiner Mitarbeiter habe dabei die Hand im Spiel. Folglich muss ein Fremder in mein Haus eindringen, nur habe ich nicht die geringste Ahnung, wer das sein könnte, wem ich so etwas zutrauen sollte. Der Weißwäscherin? Dem Messerschleifer? Ich weiß es einfach nicht!«

»Ist in den letzten Tagen etwas abhandengekommen?«

»Nein, das nicht. Aber allein dass man es beständig befürchtet, tut der Atmosphäre nicht gut.« Lochner wischte sich über die Stirn und schaute sehr bekümmert. »Meine Familie beginnt, unter den Umständen zu leiden, meine Leute werden fahrig, und ich befürchte, es werden ihnen bald schon Schnitzer unterlaufen.« Er zögerte. Dann fuhr er fort wie ein Mann, der sich entschlossen hatte, keine Schranken gelten zu lassen: »Ich kann mir keine Fehler leisten. Wenn das bekannt wird, werden sich potenzielle Auftraggeber von mir abwenden. Ihr könnt mir glauben, diese Aussichten finde ich nicht gerade rosig. Ich will malen. Ich muss malen. Aus dem Innersten heraus, versteht Ihr? Aber ich möchte nicht verhehlen, dass ich auch die Einnahmen brauche, denn ich habe einen Haushalt zu versorgen. Und leider … wenig Rücklagen.«

Goddert schwieg, eine häufig erfolgreiche Taktik. Auch Lochner hielt die entstandene Stille nicht aus. »Alles in allem wird mir das Ganze zu viel. Es muss ein Ende haben. Ich will in Ruhe und Frieden meiner Arbeit nachgehen können.«

»Eine Kunst wie die Eure benötigt sicher eine Welt ohne Ablenkung«, pflichtete Goddert ihm bei. »Ich bin ein großer Bewunderer Eurer Gemälde.«

Wer war das nicht? Stefan Lochner war eine Zierde seiner Zunft und hatte bedeutende Werke geschaffen, die jeder Bürger Kölns kannte: das goldfunkelnde Altarbild der Kölner Stadtpatrone in der Ratskapelle und den Weltgerichtsaltar in Sankt Laurentius, der jedem Gläubigen Furcht einflößen musste, wenn er mit wachem Geist betrachtete, was mit denen geschah, die vom rechten Pfad abkamen. Bilder voller Farbenpracht, die Anmut und Würde ausstrahlten, bevölkert von selbstbewussten, prunkvoll gekleideten Figuren, in denen sich die geschmeichelten Kölner wiedererkannten. Bestimmt gab es noch mehr Beispiele seines Schaffens, doch von denen wusste Adrian nichts, weil in seiner Welt die Kunst nicht vorkam.

»Ich danke Euch«, sagte Lochner höflich, aber müde. »Meister Siegbarth hat mir empfohlen, mich an Euch zu wenden, wenn ich Rat suche.«

Adrian betrachtete ihn verblüfft. Er kannte Meister Siegbarth, zumindest vom Sehen. Der Mann stand gerne nach der Messe auf dem Kirchvorplatz von Sankt Alban und führte großspurige Reden. Erstaunlich, dass Stefan Lochner von all seinen Kollegen ausgerechnet ihn als Vertrauten erkoren hatte. Offenbar war das aber der Fall, denn er fuhr fort: »Genau das tue ich hiermit. Ich brauche nämlich Euren Rat. Dringend.«

Goddert war genauso überrascht wie Adrian. »Meister Siegbarth ist eingeweiht?«, fragte er ungläubig.

»Wo denkt Ihr hin?« Dieser Gedanke versetzte Lochner offensichtlich in Panik. »Der Mann ist ein fürchterliches Klatschmaul. Wenn er es weiß, weiß es im Handumdrehen ganz Köln.«

»Da ist was dran.« Godderts Miene blieb unbewegt. »Es hat wirklich niemand außer uns dreien Kenntnis von den Vorfällen?«

»Nein! Das heißt, natürlich sind sie meiner Hausgemeinschaft bekannt«, räumte Lochner ein. »Das ließ sich kaum verhindern.«

»Meister Siegbarth hat Euch beraten. Also hat er wohl doch davon erfahren«, mischte Adrian sich ein, was ihm einen langen Blick von Goddert und einen erstaunten von Lochner eintrug.

»Er hat keine Ahnung«, beharrte der Maler. »Er sprach mich nur an, weil er … nun ja, offenbar erkannte, dass mir irgendetwas Probleme bereitet.«

»Und war erpicht darauf zu erfahren, worum es dabei geht.« Baarth gestattete sich ein spöttisches Kräuseln seiner Lippen.

»So ist es wohl«, bestätigte sein Besucher knapp.

»Hm.« Goddert dachte nach, und wie es seine Art war, erstarrte er dabei zu Stein. Plötzlich lächelte er. »Macht Euch keine Sorgen, Meister Stefan. Wir kriegen das schon hin, seid gewiss. Ich lasse mir etwas einfallen.«

»Mannomann, Reinhold, dein Platz sieht aus wie ein Saustall.« Timon schüttelte den Kopf. »Überall Farbe. Pass bloß auf. Der Meister könnte dir Verschwendung vorwerfen. Ich glaub nicht, dass er dafür zurzeit viel Verständnis aufbringt.«

Reinhold hob widerwillig den Blick von seiner Pieta. Er ließ sich nicht gerne bei seinen Überlegungen unterbrechen, wie er der leidenden Mutter des Gekreuzigten einen noch innigeren Ausdruck verleihen konnte.

Ein Schälchen mit Umbra war umgekippt, das Pigment verschmierte auf der Tischplatte. Schlimmer noch, der Pinsel lag in einer Lache Bier, das aus einem umgestürzten Becher rann. Er konnte sich nicht erinnern, etwas getrunken zu haben. Oder wie das Umbra an seinen Platz gelangt war.

Das falsche Umbra. Umbra natur. Es wies einen leichten Grünstich auf, den Reinhold nicht mochte; er bevorzugte gebranntes Umbra, das einen deutlich wärmeren Ton hatte. Beide trockneten sehr rasch, man durfte Umbralasur nur hauchdünn auftragen, da die Schicht sonst riss. Reinhold verwendete es folglich äußerst vorsichtig und sehr sparsam. Doch auf seiner Pieta klebten kleine Klumpen davon auf dem Mantelsaum der Muttergottes. Wo Umbra gar nicht hingehörte, denn er war blau.

Wann war er je so abgelenkt gewesen? Wann wäre ihm je ein solcher Schnitzer unterlaufen? Niemals, da konnte er nachdenken, solange er wollte. Einen verdreckten Arbeitsplatz verursachte er für gewöhnlich auch nicht, aber immerhin war das nicht völlig undenkbar. Doch das falsche Umbra, falsch aufgetragen an der falschen Stelle – nie und nimmer.

»Ich habe das nicht gemacht«, sagte er.

»Jetzt hör schon auf.« Timons Stimme wurde bestimmter. Und lauter, weshalb Dietbert sich neugierig umdrehte. Mathias kniff die Lippen zusammen und pinselte an seiner Tafel herum. »Ich meine, was soll das? Das ist dein Bild, oder nicht? Wer zum Henker sollte dicke Batzen Umbra darauf verschmieren, wenn nicht du?«

»Weiß ich nicht«, erwiderte Reinhold störrisch. »Ich war’s jedenfalls nicht.«

»Mann, du wirst allmählich verdammt sonderbar.« Timon warf einen Blick auf die beiden Gesellen und senkte die Stimme, ein bisschen wenigstens. »Auf der Pieta sind Fehler. Die Hände! Mensch, Reinhold, du kannst doch Hände!«

Natürlich konnte er Hände. Meister Stefan hatte ihn mehr als einmal für die ausdrucksstarke Gestik gelobt, die er ihnen verlieh.

»Ich hab die Hände so nicht gemalt. Die sind … verändert«, sagte er ratlos.

Mathias schob seinen Schemel hitzig nach hinten, es polterte, als er fiel. Ein paar Schritte, dann baute sich der Geselle neben Reinhold auf. »Verändert schon, verbessert nein«, raunzte er ihn an. »Junge, was ist nur los mit dir?«

»Nix.«

Trotzdem waren die Hände falsch. Die kleinen Finger standen in einem unmöglichen Winkel ab.

»Wir müssen dich aber korrigieren«, beharrte Mathias. »Pass besser auf, Mann. Glaubst du, wir haben Zeit dafür? Nee, haben wir nicht. Wir haben mit unseren eigenen Sachen genug zu tun.«

Reinhold zuckte die Schultern.

»Na, lasst den Jungen jetzt mal in Ruhe«, mischte Dietbert sich ein und seine tiefe Stimme rollte beruhigend durch die angespannte Stimmung im Raum. »Fehler passieren nun mal. Jedem. Sogar Reinhold, auch wenn er gut ist. Eigentlich. Fang jetzt nicht an, Mist zu bauen, Kleiner.« Er wandte sich ab und widmete sich wieder seiner Tafel. »Man muss sich aufeinander verlassen können. Also streng dich an.«

Meister Lochner hatte kaum den Raum verlassen, als Goddert sich an Adrian wandte und sagte: »Dann werden wir dem Mann mal helfen.«

Adrian nickte. »Ob Lochner es nun glauben will oder nicht, bei dem Dieb muss es sich um ein Mitglied seines Haushalts handeln. Wer sonst sollte Gelegenheit haben, unauffällig herumzustöbern und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, mitgehen zu lassen? Es wird wohl ein ziemlicher Schock für ihn werden, wenn er herausfindet, wer von ihnen der Schuldige ist.«

»Damit ist der Fall bereits so gut wie gelöst«, meinte Goddert zufrieden und zog einen Bogen aus einem der vielen Stapel, die sich auf seinem Schreibtisch türmten. Soweit Adrian erkennen konnte, handelte es sich um die Besitzurkunde eines Grundstückes in Brühl, das er vor Kurzem erworben hatte. Der Mann sammelte Land wie andere Leute Silbermünzen.

Goddert blickte auf und zog die Brauen hoch, als sei er überrascht, Adrian immer noch auf der anderen Seite des Tisches vorzufinden. »Du kannst gehen und meinetwegen direkt anfangen.«

»Womit genau?« Er konnte beim besten Willen nicht erahnen, was er in Brühl ausrichten sollte. Es war eine fruchtbare Gegend, in der Goddert bereits mehrere Parzellen besaß, auf denen er Gemüse anbauen ließ und Vieh hielt. Sein dortiger Besitz stand unter Aufsicht und Bewirtschaftung tüchtiger Männer, die sich auch um das neue Grundstück bemühen würden.

Goddert sah ihn verständnislos an. »Du wirst den Lochner-Fall aufklären. Was muss ich da lange erläutern? Du hast doch gerade selbst aufgezeigt, wie’s geht.«

»Ich habe nichts aufgezeigt. Ich habe Vermutungen angestellt.«

Goddert zog die Schultern hoch. »Dann beweise, dass sie der Realität entsprechen.«

Dazu hatte er nicht die mindeste Lust. »Es gibt bestimmt berufenere Leute.«

Goddert senkte das Kinn. Wieder einmal. Es kam Adrian vor, als geschähe das in letzter Zeit öfter.

»Wenn ich’s nicht besser wüsste, dächte ich, du würdest dich zieren«, grollte Baarth.

Genau in diesem Moment brach ein Hahn direkt unter dem Fenster in empörtes Geschrei aus und verschaffte Adrian damit die Möglichkeit, seine Antwort kurz zu überdenken. »Das tue ich nie«, erklärte er, nachdem der Gockel endlich den Schnabel hielt. »Aber ein Stadtbüttel wäre viel besser geeignet, sich mit Lochners Scherereien zu befassen. Es handelt sich immerhin um ein Verbrechen.«

»Lochner will niemanden in seinem Heim, den er nicht kennt.« Langsam klang Goddert richtig sauer.

Das war Adrian auch. Er mochte nicht in ein fremdes Haus einrücken. Allerdings war unschwer zu erkennen, dass er genau das tun sollte. Er sollte bei Lochners einziehen und vor Ort die Umstände in Augenschein nehmen. Nur müsste er dann das Stadthaus verlassen und den Landsitz erst recht, und in beidem hatte er die Chance, auf Isabella zu treffen. Bei Lochners nicht.

»Hatten wir das nicht erst vor ein paar Tagen erörtert?«, fragte Goddert finster. »Du übernimmst die Aufgaben, die ich dir gebe. Was ist los mit deinem Gedächtnis?«

Mein Gedächtnis funktioniert einwandfrei, dachte Adrian, aber er sprach es nicht aus. Er war unwillig, nicht verrückt.

»Ich will dir gern den vorliegenden Fall näher erklären, auch wenn ich mich über mich selbst wundere«, fuhr Goddert fort und klang nicht mehr ganz so grimmig. »Es wäre gut, sich dem Mann zu verpflichten. Lochner war letztes Jahr Ratsherr, und so wie er sich da geschlagen hat, wird er nach der leidigen Karenzzeit wieder gewählt werden. Also ist er wichtig. Wenn du ihn von seiner Qual befreist, haben wir bei ihm für alle Zeiten einen Stein im Brett.«

Da war was dran. In einer großen Stadt wie Köln mit vielen bedeutenden Leuten und rührigen Strippenziehern war es durchaus wichtig, sich Verbündete zu schaffen. Adrian dachte an Isabella, ihr liebliches Gesicht, ihr wunderbares Lachen, perlend wie ein glitzernder Wasserfall. Er war seit Ewigkeiten in sie verliebt – und genauso lange war ihm klar, dass es für diese Liebe keine Zukunft gab. Vielleicht war es gut, fortzukommen. Ganz sicher sogar. Endlich einmal den Sumpf unausgegorener, hoffnungsloser Gefühle hinter sich zu lassen. Den ewigen Teufelskreis von Sehnsucht, Verzicht, erneutem Verlangen. Vielleicht konnte er fern von Isabella sein armes, verlorenes Herz aus ihren Händen reißen, die es erbarmungslos festhielten.

Er hörte, wie ihr unnachgiebiger Vater drängte: »Jetzt mach dich schon auf den Weg. Je eher, desto besser. Lochner soll nicht denken, wir hätten es uns erst durch den Kopf gehen lassen.«

Adrian erhob sich und tat wie geheißen.

In der Werkstatt war es still, aber es war anders als sonst. Jeder war konzentriert bei der Arbeit, ganz wie gewohnt, dennoch hatte die Atmosphäre sich verändert. Timon konnte das nicht leiden. Die Werkstatt war sein Leben, war alles, was er wollte und war, und er hasste das Gefühl, dass dort die Andacht zerbrach. Dass die Ruhe, die über all dem lag, eine Grabesruhe war.

Er versenkte sich in seine Arbeit und es half.

Reinhold und er hatten von Meister Stefan den Auftrag erhalten, die Ausformung von Gewandfalten zu üben. Im letzten Lehrjahr gestalteten sie ganze Bildmotive, mussten ihr Augenmerk aber auf die Details richten. Timon gefiel das und besonders mochte er die Übungen zum Faltenwurf, liebte den Schwung und die Eleganz, die darin lagen, wenn man es richtig anstellte. Natürlich gab es Kollegen, selbst in der Kölner Schilderergaffel, deren Gewänder unsauber gemalt und verhunzt waren, in der Lochnerwerkstatt passierte das allerdings nicht. Dafür war die Ausbildung zu gründlich, und die Leute, mit denen der Meister sich umgab, waren zu talentiert. Reinhold war gut. Timon besser, das fand er zumindest selbst. Auch wenn man so etwas nicht herauskrähte, weil es unbescheiden und überheblich klang. Damit machte man sich keine Freunde. Aber sie würden es schon noch merken. Meister Stefan würde es merken und darauf kam es an.

Timon trat einen Schritt zurück und betrachtete prüfend, was er bis jetzt geschafft hatte. Er widmete sich dem Gewand der heiligen Anna, Reinhold neben ihm dem der betenden Maria. Wenn sie richtig gut waren, würde Meister Stefan die Studien später vielleicht als Grundlage für ein Gemälde der Anna selbdritt nutzen. Timon nahm sich fest vor, nach Fertigstellung seiner Arbeit mit den ersten Skizzen eines Jesuskinds zu beginnen. Wenn ihm dieses ebenso gut gelang wie die Anna, wäre sein Anteil an der Komposition groß und überzeugend. Größer und überzeugender als der von Reinhold.

Neben ihm tauchte Hanß auf und Timon zuckte zusammen. Ständig riss dieser Hänfling einen aus der Konzentration! Dabei wollte er nicht einmal zu ihm, sondern zupfte Reinhold am Ärmel.

»Is gut jetzt?«, fragte er im Flüsterton. Hanß traute sich niemals, mit normaler Stimme zu sprechen.