22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

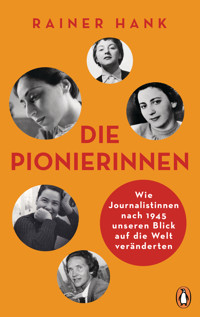

Margret Boveri, Marion Dönhoff, Elisabeth Noelle-Neumann und andere: Wie Journalistinnen nach 1945 die Republik veränderten

Sie haben die Entwicklung der frisch gegründeten Bundesrepublik entscheidend mitgeprägt, und doch ist ihre Geschichte nie erzählt worden: die Journalistinnen der ersten Stunde, die dafür sorgten, dass sich in der jungen Demokratie Freiheit, Liberalität und Toleranz entwickelten.

Ganz unterschiedlich überstanden sie den Krieg: im Exil, im Versteck, auf der Flucht oder, indem sie sich mit dem NS-Regime arrangierten. Hinterher berichteten sie über die Nürnberger Prozesse, schrieben über die erwachende Liebe der Deutschen zu ihren Autos und kämpften für die Gleichberechtigung in der Familie. Diese Journalistinnen verstanden es, das vermeintlich rein Private politisch zu machen. Rainer Hank lässt ihre Stimmen für uns wieder hörbar werden.

Mit Porträts von Clara Menck, Margret Boveri, Elisabeth Noelle-Neumann, Inge Deutschkron, Maria Frisé, Marion Dönhoff, Helene Rahms und anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Ähnliche

Margret Boveri, Marion Dönhoff, Elisabeth Noelle-Neumann und andere: Wie Journalistinnen nach 1945 die Republik veränderten.

Sie haben die Entwicklung der jungen Bundesrepublik entscheidend mitgeprägt, und doch ist die Geschichte nie erzählt worden: von Publizistinnen der ersten Stunde, die spätere Generationen von Journalistinnen und Journalisten beeinflusst haben – und mit dafür sorgten, dass die junge Demokratie Freiheit, Liberalität und Toleranz ausgebildet hat. Sie wurden politisch wirksam, auch indem sie vermeintlich Privates politisch machten. Die wenigsten von ihnen verstanden sich als Feministinnen, sie nahmen sich einfach ihre Rechte und schufen eine Praxis der Gleichberechtigung. Ihr Bild wurde von den Männerfiguren Augstein, Nannen, Burda & Co. überschattet – und Rainer Hank macht ihre Stimmen nun erstmals für uns wieder hörbar.

Mit Porträts u. a. von Clara Menck, Margret Boveri, Elisabeth Noelle-Naumann, Inge Deutschkron, Maria Frisé, Marion Dönhoff, Helene Rahms und Christa Meves.

Rainer Hank, geboren 1953, ist Wirtschaftsjournalist. 2001 bis 2018 leitete er die Wirtschafts- und Finanzredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, seither ist er als Publizist und Kolumnist für unterschiedliche Medien tätig, insbesondere für die FAS. 2009 erhielt er den Ludwig-Erhard-Preis, 2013 den Karl-Hermann-Flach-Preis und 2014 die Hayek-Medaille. Für sein 2017 erschienenes Buch Lob der Macht war Rainer Hank für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis nominiert.

www.penguin-verlag.de

RAINER HANK

DIE

PIONIERINNEN

Wie Journalistinnen nach 1945

unseren Blick auf die Welt

veränderten

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2023 Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München

Umschlagabbildungen:

Sybil Gräfin Schönfeldt © Privatarchiv Sybil Gräfin Schönfeldt; Inge Deutschkron © Gedenkstätte Deutscher Widerstand; Marion Dönhoff © Archiv Marion Dönhoff Stiftung; Elisabeth Noelle © Privatarchiv Elisabeth Noelle, Piazzogna (Schweiz); Hilde Spiel © Privatarchiv Hilde Spiel

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-30138-5V001

www.penguin-verlag.de

»Es gibt Leben, die einen exemplarischen Charakter haben, und solche, die ihn nicht haben; es gibt solche, die uns zur Nachahmung einladen, und solche, die wir mit einer Mischung aus Abscheu, Mitleid und Ehrfurcht aus der Distanz betrachten.«

Susan Sontag über Simone Weil

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1. Überleben in der Wolfszeit:

Helene Rahms (1918–1999)

2. Zu Pferd hinaus aus Preußen:

Marion Gräfin Dönhoff (1909–2002)

3. Quereinsteigerin mit Autorität:

Clara Menck (1901–1983)

4. Streng patriotisch, stramm antiwestlich:

Margret Boveri (1900–1975)

5. Rückkehr in eine verlorene Welt:

Hilde Spiel (1911–1990)

6. Meisterin der Schweigespirale:

Elisabeth Noelle-Neumann (1916–2010)

7. Störenfried im Bonner Treibhaus:

Inge Deutschkron (1922–2022)

8. Entschlossen für die Marktwirtschaft:

Julia Dingwort-Nusseck (* 1921) und Fides Krause-Brewer (1919–2018)

9. Feministin unter Machos:

Maria Frisé (1926–2022)

10. Köchin im Wirtschaftswunderland:

Sybil Gräfin Schönfeldt (1927–2022)

11. Provokateurin gegen den Zeitgeist:

Christa Meves (* 1925)

12. Die Journalistin als Aktivistin:

Alice Schwarzer (* 1942)

Epilog

Kommentiertes Literaturverzeichnis

Dank

Prolog

Zäh, aufmüpfig, gleichberechtigt: Pionierinnen des Nachkriegsjournalismus

Das Haus aus weiß getünchten Klinkern am Rand von Bad Homburg wirkt licht und hell. Vom Wohnzimmer aus, der Tisch wie immer überladen mit den Neuerscheinungen von Herbst und Winter, geht der Blick durch den Garten über den kleinen Teich hinweg in das weite Feld bis zum Kirchturm des nächsten Dorfes. Ich kann verstehen, warum sie diesen Platz so liebt. Etwas muss sie erinnern an den Blick über die Felder in Schlesien, wo sie aufgewachsen ist.

Maria Frisé hat keine guten Wochen hinter sich. Im Dezember war sie – wieder einmal – böse gestürzt, nach einer Ohnmacht, wie sie sagt. Es müssen schreckliche Schmerzen gewesen sein. Am Neujahrstag war sie sechsundneunzig Jahre alt geworden. Vor Corona hatte sie am Geburtstag immer offenes Haus, sie kochte Suppe, das Wohnzimmer war voller Leute. Alte Freunde, Vordertaunus-Adel, Frankfurter Gesellschaft, Journalistenkollegen von früher. In diesem Jahr, nach dem Sturz, wollte sie nicht feiern. »Am liebsten bin ich allein«, schrieb sie mir.

Schon bald danach fängt das Leben wieder an, ihr Freude zu bereiten. »Jetzt kommen doch die Schneeglöckchen«, sagt sie am Telefon. Und ja, sie freue sich über Besuch: »Ich empfange ab 15 Uhr.«

Maria Frisé war meine journalistische Lehrerin. Ich habe ihre ausgeprägte Nüchternheit in Erinnerung: kühl, fast kalt. Ohne viele Worte. Sie machte mir ein bisschen Angst. Mein erster Auftrag als Hospitant vierunddreißig Jahre zuvor, im Januar 1988: Ich sollte eine Bildunterschrift, sieben oder acht Zeilen, zu einer Neuübersetzung von Coopers Lederstrumpf machen. Das fand ich ein bisschen beleidigend, nahm es auf die leichte Schulter und bekam den Text dreimal zurück. »Geht so nicht«, stand ihr ins Gesicht geschrieben. Gesagt hat sie nichts, soweit ich mich erinnere. Sie konnte streng sein – und genau lesen.

Es war dann fast wie immer an diesem Januartag 2022. Anders als viele betagte Menschen, die vorwiegend von sich erzählen, weil sie ja auch viel erlebt haben, hat Maria Frisé sich bis ins hohe Alter ihre fragende Neugier erhalten. Neugier ist bekanntlich eine journalistische Tugend, aber eben auch das Geheimnis ihrer bleibenden geistigen Frische, die zunehmend im Missverhältnis zur körperlichen Gebrechlichkeit stand. Beim Erzählen mäandere sie, so kritisierte die alte Dame sich selbst. Aber wie sonst soll der Fluss der Erinnerungen eines langen Lebens gehen.

Dass das FAZ-Feuilleton ihr weiterhin regelmäßig Bücher zur Rezension schickte, dankte sie mit schnörkellosen Besprechungen, zuweilen vorab mit dem Kommentar versehen, sie müsse als Rentnerin halt nehmen, was in der Redaktion übrig sei. Man darf sich für nichts zu schade sein; das hat diese Generation der Nachkriegsjournalistinnen verinnerlicht. »Jetzt schicken die mir einen Softporno über eine Nymphomanin«, empörte sie sich. »Wissen die nicht, dass ich eine über neunzigjährige Frau bin und nie durch ausgelassene Libertinage aufgefallen bin.« Die spontane Reaktion, das Buch gleich wieder zurückzuschicken, wurde von ihrer Neugierde vereitelt. Abgeliefert hat sie einen fabelhaften Text, der unter der Überschrift »Die Sünde der Zahnärztin« in der Zeitung stand und selbst dem offenkundigen Kitsch der Erzählung noch ein großes Maß an Komik abzugewinnen vermochte. Für einen Verriss wäre sie sich zu schade gewesen.

Wie oft habe ich sie in den vergangenen Jahren besucht. Meist saßen wir draußen im Garten. Im Alter war sie weicher geworden, zugewandter als damals in der Zeitung. Den Tee hatte sie schon vorbereitet. Stollen – sie sagt Striezel – und Baumkuchen waren auch noch da. Eigentlich, so hatte sie mich vorbereitet, müsse sie liegen. Ihr Bett hatte sie immer schon im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer (»Ich wollte nie wieder neben schnarchenden Männern liegen«). Doch dann brachte sie sich, halb sitzend, halb liegend, auf dem Sofa in Position. Und begann zu erzählen.

Maria Frisé kam in den fünfziger Jahren als Autodidaktin zum Journalismus. Eine feste Anstellung als Redakteurin erhielt sie erst 1968. »Wie sich an meinem ersten Arbeitstag im siebten Stock der FAZ herausstellte, fehlte mir nicht nur ein akademischer Rang, es fehlte mir überhaupt das Nötigste.« Sie hatte nicht studiert, Krieg, Vertreibung, frühe Eheschließung hatten das verhindert. Sie rückte dann sehr bald nach vorne, verantwortete lange Jahre die legendäre Tiefdruckbeilage »Bilder und Zeiten«, in der sie Essays, große Gesellschaftsreportagen und immer Fotos von Barbara Klemm druckte, alles in allem ein Spiegel der Zeit und der Veränderungen der Bundesrepublik von den späten sechziger bis in die frühen neunziger Jahre.

Maria Frisé ist eine von nicht wenigen Frauen im Nachkriegsjournalismus. Diese Frauen haben viel erzählt und viel geschrieben. Den Heutigen sagen die meisten dieser Namen nichts mehr. Gewiss, Marion Dönhoff, die strenge Gräfin, langjährige Chefredakteurin und Herausgeberin der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, die kennt man. Wahrscheinlich auch noch Margret Boveri, die Eigensinnige: Für viele große Zeitungen hat sie gearbeitet, als Korrespondentin die halbe Welt bereist, nach 1945 dickköpfig gegen die Westbindung der Nachkriegsrepublik und für eine rasche Wiedervereinigung gekämpft.

Aber dann? Ist schon Schluss. In Erinnerung ist mir ein Videogespräch mit einer jungen germanistischen Forscherin und Feministin im Jahr 2019 aus Anlass einer Relecture eines Boveri-Artikels der Monatszeitschrift Merkur. Es habe im deutschen Nachkriegsjournalismus »nur zwei, drei Frauen gegeben, die schreiben«, erklärt die Germanistin. Heutige Journalistinnen könnten in den fünfziger und sechziger Jahren keine Rollenmodelle finden, bedauert die Forscherin. Sie, die »Öffentlichkeit nach 1945« zu ihren Spezialgebieten zählt, weiß gar nicht mehr, wie viele starke Frauen es im frühen bundesrepublikanischen Journalismus gab.

Quasi ex cathedra liest man im 2020 erschienenen, vorzüglichen Standardwerk über Medien-Intellektuelle der Bundesrepublik des Historikers Axel Schildt, die Zahl prominenter Frauen mit einem breiteren Themenspektrum – auch Schildt nennt die beiden Journalistinnen Margret Boveri und Marion Dönhoff – sei nach dem Krieg sehr klein gewesen und habe sich bis in die 1970er Jahre hinein kaum verändert. Frauen hätten in der Welt der Intellektuellen lediglich als »die Frau an seiner Seite« eine Rolle gespielt.

Von wegen »keine Journalistinnen«! Von wegen »kein breites Themenspektrum«! Sie sind bloß vergessen worden. Über die Dönhoff gibt es – Stand heute – inzwischen fünf zum Teil ziemlich dickleibige Biografien, Tendenz steigend. Von Clara Menck (gestorben 1983) oder Hanni Konitzer (sie lebt noch, feierte 2022 ihren hundertsten Geburtstag), zwei Zeitungskorrespondentinnen, die für viele Leser das Weltbild über Jahrzehnte geprägt haben, gibt es immerhin ihre Artikel, Kommentare und Analysen. Über Hannelore Krollpfeiffer – dreißig Jahre lang war sie leitende Journalistin, erst bei der Constanze, dann stellvertretende Chefredakteurin bei der Brigitte – oder über Liselotte Krakauer, zwölf Jahre lang Chefredakteurin der Bravo, konnte ich noch nicht einmal basale biografische Dokumente finden, trotz intensiver Recherche in den Archiven der Zeitungsgeschichte und der Verlage, bei denen diese Frauen angestellt waren. Dabei könnte man vermuten, dass eine so wache Frauenzeitschrift wie die Constanze oder eine die Jugend (auch meine!) prägende Zeitschrift wie die Bravo auf ihre Weise genauso viel Wirkung entfaltet haben wie die bildungsbürgerliche Zeit oder die liberal-konservative FAZ.

Aber eben: Viele dieser Frauen haben vieles schriftlich hinterlassen. Mit einer ganzen Reihe von ihnen konnte ich Interviews für dieses Buch führen. Ich sprach mit ihren Töchtern, Söhnen oder Enkeln. Und mit Wegbegleitern. Und plötzlich eröffnete sich die Welt von gestern als unglaublich heutig. Die Stimme dieser Frauen hat das Land verändert. Eine starke These, ich weiß. Im Gang dieses Buches und in den biografischen Annäherungen an ein gutes Dutzend dieser starken Journalistinnen hoffe ich auf Zustimmung zu meiner These.

Diese Journalistinnen waren Wegbereiter eines »Feminismus«, obwohl oder gerade weil sie ihr Geschlecht und ihre Benachteiligung nicht zum Thema gemacht haben. Sie mussten sich nicht bemühen, tough zu wirken. Es blieb ihnen gar keine Wahl, als sich in der Männerwelt durchzusetzen. Von ihren Stimmen strahlte etwas Neues und bislang Ungehörtes aus. Die heutigen Journalistinnen und Journalisten stehen auf ihren Schultern, ohne es zu wissen.

Quasi von der Not gedrungen, verstanden es diese Frauen, aus den ihnen von den Männern zugewiesenen Themen Familie, Kinder, Frauen, Mode eine Tugend zu machen. Sie haben diese Themen politisiert. Die Zeitungsredaktionen im Übrigen veränderten sie auch. Sie habe sich in den Redaktionskonferenzen der FAZ stets in die erste Reihe gesetzt, erzählt Maria Frisé, genau gegenüber den männlichen Herausgebern, unübersehbar also, noch dazu meistens in einem roten oder sonst wie farbenfrohen Kleid. Um nicht überhört zu werden, etwa bei der Blattkritik, habe sie sich vorher Unterstützer gesichert. Nicht immer sei die demonstrative Sichtbarkeit von Erfolg gekrönt gewesen.

»Am 1.Oktober 1945 wurde ich Journalistin.« Mit diesem Satz beginnt Susanne von Paczensky eine Sammlung ihrer Reportagen, Kolumnen und Kommentare aus fünf Jahrzehnten. Bescheidende Luftschlösser ist der Band überschrieben, erschienen in der S. Fischer-Reihe »Die Frau in der Gesellschaft«. Unter der Überschrift »Ehrenrettung des Morgenrocks«, nur so als Beispiel, gibt es ein kleines Feuilleton aus Paris in den frühen fünfziger Jahren, von wo Paczensky als Kulturkorrespondentin für die Welt berichtete. Aus dem Text spricht nicht allein das Staunen der deutschen Autorin darüber, dass in Frankreich eine Dame noch um zwölf Uhr mittags die Wohnungstür im Peignoir, dem eleganten Damenmorgenrock, öffnet, was ganz und gar nicht anrüchig sei. Es ist zugleich die Verwunderung der Journalistin darüber, wie die Französin ihre Weiblichkeit zeigt, ohne in ein Zwielicht zu geraten. »Der Morgenrock verhüllt, was sonst vielleicht der Korrektur bedarf. In dieser Tracht empfängt man unbekümmert den Gasmann und die Nachbarin, ohne sich, wie hierzulande, zu einer verlegenen Entschuldigung genötigt zu fühlen. Im Gegenteil.«

Paczensky beschreibt, was sie sieht und hört, kontrastiert es mit den Moden und Gewohnheiten der Deutschen, kommentiert sparsam, aber wenn, dann bestimmt und bewundernd. Im »Zeitalter der Gleichberechtigung« sei es nicht recht einzusehen, warum man sich des weiblichen Morgenrocks schämen müsse, findet sie, warum »die reizenden Modelle dieser Gattung, die ja in vielen Schaufenstern locken, nicht erhobenen Hauptes getragen werden sollen«.

Susanne von Paczensky? Wer kennt sie? Wenn, dann kennt man ihren Mann Gert von Paczensky, den NDR-Redakteur, der das Magazin Panorama gegründet hat, stellvertretender Stern-Chefredakteur war, der sich mit Franz Josef Strauß angelegt hat. Susanne von Paczensky, die von 1947 bis 1969 mit ihm verheiratet war, hätte sich nie als »Frau an seiner Seite« verstanden. Bei der Welt hat beider Nachkriegskarriere begonnen. Weil ein Ehepaar nicht in derselben Redaktion beschäftigt sein durfte, musste die Frau ins Feuilleton ausweichen. Das kann man als Benachteiligung interpretieren, war es ja wohl auch, man läuft dann aber Gefahr zu übersehen, dass die Journalistin aus diesem »Schicksal« mehr als nur das Beste gemacht hat: Sie hat – worin sie nicht die Einzige unter den Pionierinnen ist – ihre eigene Form des politischen Feuilletons erfunden, man denke an den Text über den Morgenmantel. Oder sagen wir, sie hat Anschluss gefunden an einen Typus feuilletonistisch-phänomenologischer Essayistik, Texte, wie man sie von Walter Benjamin oder Siegfried Kracauer aus den dreißiger Jahren kennt.

Aber in der Tat: Die historische Erinnerung, die oft die Erinnerung der Historiker ist, tendiert dazu, die Männer für bedeutender zu halten als die Frauen. Das ist bei den Journalistinnen nicht anders als bei den Musikerinnen, Lyrikerinnen oder Wissenschaftlerinnen. Es gab sie, aber sie verschwanden aus dem kollektiven Gedächtnis. Bei Clara Menck, einer Heldin dieses Buches, bedankt sich der Lyriker Paul Celan brieflich aus Paris dafür, dass sie ihn an die Essayistin Margarete Susman in Zürich vermittelt habe. Einflussreich im damaligen Literaturbetrieb scheinen also Menck und Susman gewesen zu sein. Doch wen kennt man heute noch? Paul Celan.

Maria Frisé war es, die den Anstoß zu diesem Buch gab. Nicht im direkten Sinn. Doch immer, wenn ich nicht ohne einen bewundernden, womöglich schwärmerischen Unterton von meiner Lehrerin und ihrem aufregenden Leben erzählte, meinte jemand, man müsse diese Geschichte aufschreiben und von weiteren Frauen im Journalismus erzählen. Ich musste nicht lange suchen. Diese Journalistinnen segeln zwar unter der Wahrnehmungsschwelle der jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Aber sie haben selbst vieles dazu getan, dass, wer will, sich ihrer erinnern kann. Sammlungen ihrer Reportagen, Glossen oder Features, überraschend häufig auch autobiografische Texte oder Interviews sind alle in leicht vergilbten Taschenbüchern auf der Plattform Booklooker für ein paar Euro in ein paar Tagen zu haben. Es gibt die digitalisierten Archive der Zeitungen, es gibt das wunderschöne Literaturarchiv in Marbach. Dort kann man sie kennenlernen. Der Rechercheaufwand hält sich in Grenzen.

Lohnt sich die Beschäftigung? Aber ja. Wir lernen starke Frauen kennen, stil- und argumentationssichere Kommentatorinnen, aufmerksam zuhörende Chronistinnen, neugierig ins soziale Feld ziehende Reporterinnen. Unerschrocken, zuweilen besessen, verfolgen sie ihren journalistischen Weg. Sprachsensibel mühen sie sich um das angemessene Wort. Karriere zu machen in der Medienhierarchie, war ihnen weniger wichtig. Sie wollten vor allem eines: schreiben. Und sie haben ihren Beruf geliebt und ihren – wachsenden – Einfluss genossen. Sich als Opfer – der Männer oder der Zeitläufte – zu inszenieren, wäre ihnen nicht in den Sinn gekommen. Dafür verstanden sie sich viel zu sehr als Kämpferinnen.

Diese Journalistinnen haben die Welt verändert – zum Besseren, wenn die klischeehafte Wendung hier einmal erlaubt ist. Nehmen wir das Thema Gleichberechtigung. Anders als viele Zeitgenossen damals, anders als viele Zeithistoriker heute, haben diese Frauen früh die Bedeutung des Rechts für die Liberalisierung der frühen Bundesrepublik erkannt. »Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau« war ein Meilenstein des neuen Grundgesetzes der jungen Bundesrepublik aus dem Jahr 1949. Artikel 3 garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleichberechtigung der Geschlechter und verbietet Diskriminierung und Bevorzugung aufgrund bestimmter Eigenschaften.

Dass Grundrechte in der Verfassung standen, hieß noch nicht, dass sie in der Gesellschaft auch garantiert und von den Menschen geteilt wurden. Sie mussten erst durchgesetzt werden, in der Familie sowie im Zivilrecht. Noch hatte der Vater im Familienrecht das letzte Wort in strittigen Fragen der Erziehung der Kinder. Gegen diesen sogenannten »Stichentscheid« des Mannes rebellierten die Pionierinnen des Journalismus in unzähligen Artikeln – so lange, bis das Bundesverfassungsgericht, angeführt von der couragierten Richterin Erna Scheffler, in einem bahnbrechenden Urteil von 1959 erklärte, die Beziehungen beider Eltern zu ihren Kindern seien trotz biologischer Unterschiede »ihrem Wesensgehalt nach gleich«. Zwischen dem Gleichberechtigungsartikel des Grundgesetzes und seiner Durchsetzung im Familienrecht liegen zehn Jahre Liberalisierungsdiskurs. Zehn Jahre kämpften die Journalistinnen hier an vorderster Front.

Helene Rahms, Feuilletonredakteurin, hat das spektakuläre Urteil des Obersten Gerichts auf der Frauenseite der FAZ zu ihrem persönlichen Erfolg erklärt. Nicht ganz zu Unrecht, jedenfalls sofern man aus dem Singular ein Kollektiv macht. Teils abgesprochen, teils unabgesprochen hatten zahlreiche Journalistinnen den Widerspruch zwischen Gleichberechtigung und realem Patriarchat immer wieder konkret beschrieben und kommentierend aufgespießt – Rahms in der Tat besonders frech, auch den naheliegenden Spott über die männliche Konnotation des Begriffs »Stichentscheid« ließ sie sich nicht entgehen.

Diese von Journalistinnen erkämpfte Fortschrittsgeschichte auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung passt so gar nicht in das Klischee der miefigen Adenauerjahre, die durch Restauration, Spießigkeit, Prüderie und die Rückkehr zu traditionellen Gesellschaftsformen und Familienidyllen gekennzeichnet sein sollen. Wohingegen der erfolgreiche Kampf für die Gleichberechtigung jenen frauenbewegten Kämpferinnen der späten siebziger Jahre vorbehalten wäre, die dafür eigens feministische Zeitschriften gründeten – allen voran die Emma von Alice Schwarzer.

Genauso wird die Geschichte häufig erzählt. Etwa im Standardwerk von Ute Gerhard Frauenbewegung und Feminismus von 2009, hier in der vierten und aktualisierten Auflage von 2020 zitiert. In den fünfziger Jahren habe sich die Gesellschaft im Privaten wieder in der »Normalität einer traditionellen Geschlechterordnung« eingerichtet. »Im Blick auf die Stellung der Frauen sind die Wirtschaftswunderjahre als restaurativ und repressiv zu kennzeichnen«, weiß Ute Gerhard. Woher weiß sie das? Sie behauptet es einfach, erkennt eine »Restauration patriarchalischer Verhaltensweisen« und eine »Re-Maskulisierung« in Politik, Wirtschaft und Kultur, also überall.

Was in dieses Bild nicht passt, wird passend gemacht: Dass Simone de Beauvoirs Epochenwerk Das andere Geschlecht, 1949 in Frankreich und 1951 auf Deutsch erschienen, in nahezu allen deutschen Zeitungen von Journalistinnen besprochen wurde, unterschlägt die offizielle feministische Geschichtsschreibung. Das gilt gleichermaßen für den mindestens so wichtigen Weiblichkeitswahn Betty Friedans von 1963, ein Buch, das 1966 auf den deutschen Markt kam und zu einem Weckruf wurde. Sollte die Zurkenntnisnahme der beiden Bücher dann doch aufgefallen sein, bleibt immer noch die Behauptung der heutigen Feminismusexpertin, sie seien womöglich in kleinen Elitenzirkeln, aber nicht in der Breite von den Zeitgenossinnen rezipiert worden. Was nicht sein darf, kann nicht gewesen sein. Der Aufbruch der Frauen ist den siebziger Jahren vorbehalten, ihr Emanzipationsmonopol darf ihnen auf keinen Fall genommen werden.

Sagen wir es noch einmal anders: Die frühe Bundesrepublik war nicht (nur) jene düstere Zeit, als die sie gerne dargestellt wird, die das Patriarchat zementierte oder die Verbrechen der Nazizeit tabuisierte. Es war eben auch eine Zeit, die der Historiker Harald Jähner als »Wolfszeit« bezeichnet: rau, wild und zwischen den Epochen schwebend. Nach Diktatur, Krieg und Entbehrung wollten die Menschen das Leben wieder genießen, ausgelassen und ohne allzu viel Moral. Viele dieser Journalistinnen tummelten sich mittendrin. Sie erkämpften mehr Gleichberechtigung, stritten für die Meinungsfreiheit – ebenfalls ein Grundrecht, das seiner Alltagsverwirklichung harrte – und lebten, was sie vertraten.

Anknüpfen konnten die Frauen an den Typus der »Neuen Frau« der zwanziger und dreißiger Jahre, die sich selbstbewusst und mit Bubikopf ihren Platz in der Öffentlichkeit erobert hatte und sich diesen Platz auch nicht mehr nehmen ließ – weder in der Nazizeit noch in der frühen Bundesrepublik. Das ist eine Kontinuität der Freiheitsgeschichte, die oft übersehen wird. Gewiss, es handelt sich um Eliten und Avantgarde: eine Gruppe von Akademikerinnen, Journalistinnen, Schriftstellerinnen, Tänzerinnen oder Künstlerinnen, die schon in den Jahren der Weimarer Republik mit dem Lebensstil ihrer Eltern und Großeltern brachen, mit der konventionellen Auffassung von Ehe nichts am Hut hatten und eine »ebenbürtige Beziehung« leben wollten, so Susanne Herzog (im Onlinekatalog des Deutschen Historischen Museums über das Bild der »Neuen Frau«).

In dieser emanzipatorischen Tradition verstanden sich die Pionierinnen des Nachkriegsjournalismus. Sie entwickelten einen eigenen journalistischen Blick, der nicht nur die elitäre Klasse im Fokus hatte. Nehmen wir die häusliche Küche der fünfziger und sechziger Jahre. Auch sie hat heute keinen guten Ruf, eben wegen des reaktionären Klischees Kinder, Küche, Kirche. »Als ich Ende der fünfziger Jahre für die Constanze bei Kochrezepten und -fotos half, kam das Thema Essen und Trinken richtig in Mode«, erzählt Sybil Gräfin Schönfeldt. Und das hing mit dem Farbdruck zusammen: Bislang waren Kochrezepte in Tageszeitungen oder Illustrierten nur in Haushalts- oder Küchenecken versteckt vorgekommen – »höchstens ein Foto in bräunlichem Ton« –, »nun leuchtete Farbe in den Heften, das Kochthema brachte schöne große Anzeigen der Lebensmittelindustrie, aber das Thema blieb hausbacken, auf dem Vorkriegsstand stehen«. Technische Möglichkeiten und gesellschaftliche Veränderungen bedingen einander.

Diese Rückständigkeit der Kochjournalistik ergriff die Gräfin als ihre Chance. Haushalt und Familie hatten sich in den fünfziger Jahren dramatisch verändert. Auch in bürgerlichen Familien konnte und wollte man sich kein Personal (Dienstmädchen, Kindermädchen, Köchin) mehr leisten. Die Hausfrau musste selber ran, hatte aber, wenn sie berufstätig sein wollte oder musste, immer weniger Zeit zum Einkaufen und Kochen. Zugleich nahm die Automatisierung der Küche Fahrt auf. Der Dampfkochtopf, in dem Lebensmittel bei mehr als hundert Grad gegart werden (»Sico« – Sicherheitskochtöpfe), erfunden schon in den zwanziger Jahren, begann seinen Siegeszug durch die deutschen Küchen. Spülmaschinen ließen den Handabwasch überflüssig werden. Die Tiefkühltruhe optimierte den Einkauf.

Kochen, Backen und Servieren, so heißt der Klassiker der Gräfin Schönfeldt, der 1978 ihre tausend besten Rezepte bündelte, die bis dahin von ihr in allen möglichen Zeitungen und Illustrierten erschienen waren. Die Autorin war unglaublich produktiv. Es gab Zeiten, da lieferte sie täglich ein Rezept für eine Hamburger Zeitung ab, für die freie Autorin eine feste Einnahmequelle. Das Kochbuch der Gräfin enthält Menüvorschläge mit genauem Zeitplan für alle Gelegenheiten: von der Familienfeier bis zur offiziellen Einladung und Grillparty. Es bietet Ratschläge zur Auswahl der richtigen Weine, für das Tischdecken und den Tischschmuck. Die grundlegenden Kochmethoden werden ausführlich erklärt, eine Reihe von klassischen Gerichten mit Schritt-für-Schritt-Fotos. »Die Köchin von heute hat nicht viel Zeit; Geschwindigkeit und Vorausplanung sind ihr wichtig«, schreibt die Autorin. Der zeitsparende Einsatz von Schnellkochtopf, Mixer und Handrührgerät wird erklärt, Instrumente, die in keiner Fünfzigerjahre-Küche fehlen durften.

Soll man diese Ratgeberliteratur als stillschweigendes Einverständnis mit der Unterdrückung der Nachkriegshausfrau deuten? Das kann man. So wird es meistens gemacht. Man kann die Arbeit dieser Gräfin – ein ganz anderer Typ als die Gräfin Dönhoff – freilich auch als Rezept einer sanften Emanzipation interpretieren. Noch gab es keinen Pizzadienst oder Caterer, bei dem man das Essen hätte bestellen können. Ins Restaurant zu gehen, war für die (klein)bürgerliche Familie, wenn überhaupt, die große Ausnahme. Die Vierzigstundenwoche harrte der Durchsetzung, die Wochenarbeitszeit lag 1955 bei 49 Stunden. Der Samstag war ein normaler Arbeitstag. Erst Anfang der sechziger Jahre wurde die Fünftagewoche eingeführt. Vor diesem Hintergrund war die journalistische Arbeit der Gräfin eine Befreiung: Sie brachte den Frauen Zeitgewinn, rationalisierte Einkauf und Zubereitung. Pragmatisierung des Alltagslebens, so könnte man sagen, war die Bedingung der Möglichkeit der Emanzipation, der Befreiung von der Fokussierung auf die Küche. Gräfin Schönfeldt wurde zur Vorbild-Köchin des Wirtschaftswunders.

Die Veränderung von politischen Einstellungen, Mentalitäten, Lebensweisen und kulturellen Normen und Traditionsbezügen sind in der Regel sehr langfristige Prozesse, die sich oft unmerklich und uneinheitlich über Jahrzehnte hinweg vollziehen. In der Bundesrepublik seien solche Wandlungsprozesse innerhalb einer Zeitspanne von weniger als fünfundzwanzig Jahren ungewöhnlich rasch verlaufen, noch dazu mit nachhaltigen Auswirkungen, schreibt der Zeithistoriker Ulrich Herbert.

Will man diesen Wandlungsprozess genauer beschreiben, muss man die Stimme jener Frauen hören, die in der Nachkriegszeit den Journalismus mitgeprägt haben. Fünfundzwanzig Jahre sind, schaut man nach vorne, gar keine so kurze Zeit, immerhin ein Vierteljahrhundert. Blickt man indessen in der eigenen Erinnerung zurück, so kommt einem diese Zeitspanne eher kurz vor. Innerhalb dieser Zeit, so Herbert, wurde die Differenz zwischen einer orientierungslosen, durch das NS-Regime und durch Bombenkrieg, Vertreibung und Kriegsniederlage traumatisierten Gesellschaft einerseits und der bereits prodemokratisch orientierten und sich weiter liberalisierenden Gesellschaft der Bundesrepublik seit den siebziger Jahren andererseits überbrückt.

Das ist erst recht erstaunlich, weil die politische, ideologische und mentale Einwurzelung des NS-Regimes in der deutschen Gesellschaft sehr viel tiefgreifender war als lange angenommen. Hinzu kommt der Umstand, dass die Erfahrungen von Diktatur und Krieg die ohnehin in einem erheblichen Teil der deutschen Bevölkerung bestehenden allgemeinen Dispositionen zu antiliberalen und autoritären Denkweisen verbreitert, intensiviert und radikalisiert haben. Es war ja gerade nicht so, als ob Deutschland sich seit der Jahrhundertwende auf dem guten Weg der Liberalisierung befunden hätte, der nur für zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945 von einer Diktatur unterbrochen worden wäre und nach 1945 hätte wieder weiterverfolgt werden können. Bis 1945 waren die bereits seit Jahrzehnten bekannten konservativen, autoritären, antiliberalen Kräfte und kollektiven Überzeugungen dominant. Dass sich das nach der Niederlage von 1945 nicht sofort änderte, zeigt sich nicht zuletzt an der tiefen Amerikaskepsis der öffentlichen Meinung, die vielfach die Alliierten nicht als Befreier, sondern als Siegerherrschaft erlebte und dagegen rebellierte. Der Antikapitalismus des Nationalsozialismus – stets angereichert mit mehr oder weniger Antisemitismus – findet sich noch lange in der politischen Kultur der Nachkriegszeit: vom Widerstand gegenüber der Reeducation bis zum linken Protest gegen die NATO-Aufrüstung und gegen den »Zionismus«.

Westbindung, Bekenntnis zur Marktwirtschaft, Kampf für Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung war auch den Nachkriegsjournalistinnen nicht selbstverständlich. Immerhin lag der Karrierebeginn bei vielen von ihnen nicht im freien Deutschland, sondern in der Nazizeit. Etwa beim Reich, einer Wochenzeitung, die von Joseph Goebbels mit der propagandistischen Absicht gegründet worden war, die braune Bewegung vom Mief des Völkischen Beobachters zu befreien, ihr einen intellektuell salonfähigen Anstrich zu geben, sie im Ausland hoffähig zu machen. Dazu brauchte man kluge Köpfe. Und weil viele Männer an der Front waren, wurde dies zu einer Chance für den Berufseinstieg vieler Frauen, die das intellektuell anregende Klima in der Redaktion des Reichs goutierten und im Nachhinein als Beleg ihrer Systemdistanz interpretierten.

Es mag paradox klingen. Doch gerade die Erfahrung des Krieges – ob schon als Journalistin oder nicht – stärkte das Selbstverständnis dieser jungen Frauen. Nach dem Krieg waren sie nicht mehr bereit, sich der Dominanz der Männer widerspruchslos unterzuordnen. Die als Verlierer Heimgekehrten hatten das Recht verwirkt, den Ton anzugeben. Der Soziologe Heinz Bude teilt die Gruppe der Nachkriegsfrauen ein in die »Enttäuschten« und die »Rebellischen«. Die Pionierinnen des Journalismus zählten gewiss eher zur zweiten Gruppe, was nicht bedeutet, dass der Alltag der Geschlechterbeziehung nicht eine ständige Herausforderung war und Kompromisse erforderte. Aber ist das nicht immer so?

Gewiss teilten auch die Journalistinnen in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren das Gefühl der »Opfergemeinschaft« der Deutschen, quasi die Fortsetzung der von den Nazis verordneten Volksgemeinschaft: Man verstand sich als Opfer der Hitlerherrschaft und meinte, nun sei man abermals Opfer einer Siegerherrschaft und unnötiger fremdbestimmter Umerziehungsprogramme der Alliierten. Wir werden das am Beispiel der Gräfin Dönhoff und Margret Boveris ausführlich beschreiben.

Die Deutschen erlebten sich zwar nach 1945 als Opfer der Alliierten. Aber die schlimmsten Erfahrungen wollten sie (noch) nicht hören. Das Buch Eine Frau in Berlin, 1959 anonym auf Deutsch veröffentlicht, schildert brutale Vergewaltigungen durch die Sieger und wurde so verrissen, dass es zurückgezogen wurde. Die Autorin war Marta Hillers. Sie stammte ursprünglich aus Krefeld, hatte in Paris studiert und war 1934 nach Berlin gezogen, um als freie Autorin für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften zu arbeiten. Ihre Erinnerungen an die letzten Kriegs- und ersten Nachkriegswochen wurden zuerst in andere Sprachen übersetzt. Nachdem die deutsche Fassung auf derart große Ablehnung gestoßen war, untersagte Marta Hillers jede weitere Veröffentlichung zu ihren Lebzeiten. Erst 2003, nach ihrem Tod, wurde eine neue Ausgabe in Deutschland veröffentlicht und ihre Identität enthüllt. Die Verfilmung mit Nina Hoss war ein großer Erfolg.

Diese Geschichte der Anonyma zeigt, dass das Vergessen eine komplexe Angelegenheit ist. »Kommunikatives Beschweigen« nennt dies der Philosoph Hermann Lübbe. Beschweigen – wenn man will, kann man auch von Verdrängen sprechen – war die Voraussetzung des Neuanfangs. Es kommt zu der paradoxen Situation, dass viele dieser Nachkriegsjournalistinnen heute vergessen sind, während andere, neben Marta Hillers wäre Inge Deutschkron zu nennen, erst Jahrzehnte später gehört und gelesen wurden. Doch immer wieder wurde das »Beschweigen« durchbrochen. Etwa von der Stuttgarter Kulturjournalistin Clara Menck. Sie, die im Krieg als »Halbjüdin« im Verborgenen leben musste, hatte wenig Vertrauen in die Selbstreinigungskräfte der besiegten Deutschen und setzte umso mehr auf die Befreiungshilfe im Prozess der Liberalisierung durch die Amerikaner. Menck durchbrach das kollektive Schweigen schon 1951 in ihrer Unterstützung einer Protest- und Boykottbewegung gegen den Nazifilmer Veit Harlan, von dem das antisemitische Machwerk Jud Süß stammte und der mit belanglosen Unterhaltungsfilmen weiterzumachen gedachte, als ob nichts gewesen wäre. Das führte nicht nur dazu, dass das Schweigen über die Nazivergangenheit durchbrochen wurde, sondern dass sich daraus langsam ein starkes Verständnis des liberalen Grundrechts der Meinungsfreiheit entwickelte. Wir werden auch darauf zurückkommen.

Mehr und mehr weitete sich das Meinungsspektrum zwischen den Journalistinnen. Nehmen wir die Fernsehjournalistin Fides Krause-Brewer und die Magazinjournalistin und Kolumnistin Ulrike Meinhof. Altersmäßig gut fünfzehn Jahre auseinander – Krause-Brewer Jahrgang 1919, Meinhof Jahrgang 1934 –, begannen sie beide ihre Karriere in den fünfziger Jahren: Krause-Brewer beim Funk und später dann beim ZDF, Meinhof bei allerlei SDS-Blättern, dann bei konkret, wo sie eine Weile lang auch Chefredakteurin war. Krause-Brewer, studierte Ökonomin, wurde zu einer engagierten Verfechterin einer Marktwirtschaft, für die sie sich gegen die auch damals schon von sozialdemokratischen Anfechtungen verführbare konservative CDU und gegen eine sehr national gesinnte FDP stark machte. Meinhof, die Psychologie, Pädagogik und Literatur studiert hatte und von der Studienstiftung gefördert wurde, war international und links, kritisierte die Kolonialmacht Frankreich im Algerienkrieg, unterstützte die kubanische Revolution und las, früher als die deutsche Studentenbewegung, die Werke von Mao Zedong. Mit Marktwirtschaft (Krause-Brewer) oder Sozialismus (Meinhof) brachten sich beide Journalistinnen von sehr unterschiedlichen Seiten gegen den konsensorientierten Pragmatismus der bundesrepublikanischen Gesellschaft in Stellung. Beide Frauen waren gern gesehene Gäste in Werner Höfers sonntagmittäglichem Internationalem Frühschoppen.

Ulrike Meinhof kann man heute nicht anders als von der terroristischen Spätphase ihres Lebens her lesen. Das verstellt den Blick auf eine nicht nur begabte, sondern brillante Journalistin. Nach Anfängen bei SDS-Blättern war sie von 1959 bis 1969 Redakteurin bei konkret, verheiratet mit dem konkret-Gründer Klaus Rainer Röhl. Schnell wurde sie zu einer aufregenden Figur in den intellektuellen Zirkeln Hamburgs. Die Männer lagen ihr zu Füßen – zum Beispiel der Fernsehjournalist und spätere FAZ-Herausgeber Joachim Fest. Man feierte ausgelassene Partys, gerne auf Sylt. »Wie ein ernster Engel, total in Weiß, mit strafendem und weghaltendem Blick«, schwebe sie durch die Salons, so beschrieb sie die Kollegin Christa Rotzoll in einem schönen Doppelporträt über »die Boveri, die Meinhof«: Jedes Mal habe sie anders ausgesehen. Der Widerstand gegen die »Atomrüstung« hatte Meinhof schon in den fünfziger Jahren politisiert. Das machte sie in den Intellektuellenkreisen nur noch interessanter. In ihren Kolumnen warb sie unermüdlich für die Wiedervereinigung und für Friedensverhandlungen mit der Sowjetunion. Früh engagierte sie sich in der Friedensbewegung, war begeistert von den Ostermärschen: »Sie sind die Moralisten des 20.Jahrhunderts, die unentwegte Avantgarde; komisch, aber bitterernst; jugendbewegt, aber hochpolitisch; diffamiert, aber zahlreich.« Mit solchen Beschreibungen zeichnete sie sich nicht nur als scharfe Analytikerin, sondern mehr noch als brillante Stilistin aus.

Aber natürlich und gegen Missverständnisse sei es betont: Der Journalismus dieser frühen Jahre war männlich dominiert. Frauen waren im Nachkriegsjournalismus in der Minderheit. Umfassende quantitative Studien fehlen. Regionale Untersuchungen (Rheinland-Pfalz, Hamburg) kommen auf einen Anteil von 10 Prozent Frauen; je weiter oben in der Hierarchie, umso rarer die Frauen. Ausnahmen – Constanze, Bravo – bestätigen diese Regel. Das Handbuch Der Journalist zählt 1951 unter 283 neu hinzukommenden Journalisten 18 Frauen. Als der Südwestfunk 1955 einen Reporterwettbewerb zur Rekrutierung von Talenten veranstaltete, bewarben sich zum Auswahltest unter 355 Kandidaten 44 Frauen. War der Test bestanden, galt es, eine Reportage anzufertigen. Die Frauen bekamen das Thema »Kindergarten und anschließendes Gespräch mit den Kindern«. Für die Männer hieß es: »Schreinerwerkstatt und Gespräch mit den Arbeitern«.

Journalistinnen wurden in der Regel schlechter bezahlt als die männlichen Kollegen, Teilzeit gab es nicht. Dass überproportional viele Journalistinnen, die hier vorkommen, ledig oder, wenn verheiratet, kinderlos blieben (Dönhoff, Boveri, Noelle-Neumann) dürfte zuvörderst daran liegen, dass ihnen der Totaleinsatz für den Beruf wichtiger war als die Familie (die sie nicht selten als spießig verachteten). Aber natürlich gab es auch keine überzeugenden Rollenmodelle der »Vereinbarkeit«.

In den Feuilletons (sogar in den Wirtschaftsredaktionen) hatten es die Frauen vergleichsweise leichter, im Politikressort war es schwerer. Bis zur ersten Frau in der Nachrichtenredaktion der FAZ dauerte es bis ins Jahr 1968: Gabriele Venzky. Einige der männlichen Kollegen in Frankfurt weigerten sich, mit dem »Fräulein Venzky« zu sprechen, im Protokoll der Herausgebersitzungen firmierte sie als »unsere Suffragette«. Ein Herausgeber gab zu Protokoll, es sei »ein Unglück, wenn ein weibliches Wesen mit solcher Ausstrahlungskraft in ihre Mitte gesetzt werde«. Er befürchtete, der »Korpsgeist« werde gestört, das »stärkere emotionale Engagement von Frauen« verzerre ein unbestechliches politisches Urteil. Weil sie als zu aufmüpfig gegolten habe, habe man sie »zur Räson« bringen wollen und eben doch aus Frankfurt weggeschickt, erzählt Gabriele Venzky mir bei einem Besuch in Hamburg Anfang 2022. Erst hieß es, Washington, dann wurde Rumänien daraus, Mitte der siebziger Jahre eines der ärmsten Länder Südosteuropas. »Nach sieben Wochen hatte ich zwanzig Kilo abgenommen.«

Venzky ließ sich nicht entmutigen, kündigte bei der FAZ, wechselte zur Zeit – und bereiste jahrzehntelang als Reporterin die halbe Welt, unter besonderer Berücksichtigung der armen Länder, dort, wo die Männer nicht hinfuhren, wo es anstrengender war zu leben und einem nicht gleich der große Leitartikel- und Reportagen-Teppich ausgerollt wurde. Venzky verstand es, abseits der den Männern vorbehaltenden Prestigethemen aus dem Schicksal der Frau im Männerberuf eine Tugend oder, wenn man so will, einen Wettbewerbsvorteil zu machen. Sie berichtete aus Ländern des afrikanischen Kontinents. Und sie war über viele Jahre die einzige Frau im Foreign Press Corps Indiens.

Die Auswahl der Porträts für dieses Buch fiel nicht leicht. Alle (bis auf eine Ausnahme) entstammen sie den Jahrgängen 1900 bis 1935. Die Hochzeit ihrer journalistischen Produktivität liegt zwischen 1945 und 1980. Maria Frisé und Sybil Gräfin Schönfeldt haben bis zu ihrem Tod im Jahr 2022 unermüdlich Texte veröffentlicht. Maria Frisés letzte FAZ-Rezension stand zwei Wochen vor ihrem Tod in der Zeitung, Schönfeldts Autobiografie Er und ich erschien postum 2023.

Gerade weil diese Pionierinnen ihre Generationenerfahrung gemeinsam haben, sollten durch die Auswahl signifikante Unterschiede ihrer Lebenswege deutlich werden: Die Hiergebliebenen (etwa Boveri oder Rahms) unterscheiden sich von den Emigrantinnen (Hilde Spiel). Sie unterscheiden sich abermals von denen, die hiergeblieben sind, aber Berufsverbot hatten und untertauchen mussten (Clara Menck oder Inge Deutschkron). Und sie unterscheiden sich von denen, deren Karriere in Zeitungen, Zeitschriften oder beim Fernsehen erst nach 1945 begann.

Viele Journalistinnen, die in diesem Buch nicht vorkommen, wären ebenfalls ein Porträt wert gewesen. Nennen wir nur Ursula von Kardorff, Isabel Mühlfenzl, Franca Magnani, Wibke Bruhns, Carmen Thomas, Elly Staegmeyr oder eben Ulrike Meinhof. Und auch diese Namen sind ebenfalls nur eine Auswahl aus einer großen Zahl schreibender Frauen, die in ihrer Zeit eine feste Gemeinde von Lesern oder Zuschauerinnen hatten. Ein Mangel, wenn man will, ist die nationale Perspektive, die sogar noch nicht einmal die Journalistinnen der DDR (zum Beispiel Brigitte Zimmermann oder Angelika Unterlauf) zu Wort kommen lässt. Aber die historischen und gesellschaftlichen Kontexte sind doch zwischen den Ländern, auch zwischen West und Ost, sehr unterschiedlich und hätten die biografischen Skizzen unübersichtlich gemacht. Den Fluchtpunkt bildet Alice Schwarzer. Mit ihr – bis heute Chefredakteurin der Emma – beginnt in den frühen siebziger Jahren eine neue Ära. Schwarzer repräsentiert einen engagierten Journalismus, der sich politisch aktivistisch versteht, zuweilen gar explizit agitatorisch und zugleich das eigene Ich, ihre persönlichen Erfahrungen in ihren journalistischen Texten reflektiert. Seit Alice Schwarzer gibt es feministischen Journalismus im expliziten Sinn: aggressiv, selbstreflexiv.

Die Umkehrung der noch von Meinhof hochgehaltenen politischen Hierarchie durch Alice Schwarzer – erst Feminismus, dann, wenn unbedingt nötig, kommt der Sozialismus – ist das Erfolgsrezept, der eigentliche Grund, warum sich der Feminismus bis heute als eine breite gesellschaftliche Bewegung lebendig und erfolgreich etabliert hat, während der Sozialismus ins Abseits geriet. Man kann es noch polemischer formulieren: Der Feminismus – von den Pionierinnen (wenngleich nicht so genannt) über Alice Schwarzer & Co. bis zu den Frauen der heutigen Geschlechterunübersichtlichkeit – leistete einen zentralen Beitrag im bundesrepublikanischen Lernprozess der gesellschaftlichen Liberalisierung. Die lange historisch überschätzten Achtundsechziger haben zur Liberalisierung des Landes weniger beigetragen, wenn überhaupt, auf jeden Fall haben sie viele Irrtümer und Wahnideen produziert. Während die revolutionären Träume der männlichen Linken vom großen Ganzen bald zu utopischen Schäumen wurden und platzten wie die Seifenblasen in den Kinderbadewannen der sechziger Jahre, wurde der Tummelplatz der Geschlechter seither immer größer und immer unübersichtlicher.

Die Geschichte des weiblichen Journalismus läuft nicht einfach durch als feministische Fortschrittsgeschichte. Mit dem Auftritt Schwarzers hören Dönhoff, Frisé & Co. nicht auf zu schreiben. Viele von ihnen haben sehr lange gelebt, einige leben hochbetagt noch heute. Sie waren zäh, geduldig, durchsetzungsstark, unermüdlich. »Pensionierung« im Sinne von »Ruhestand« war ihnen fremd.

Der Blick auf den Mainstream des feministischen Journalismus läuft Gefahr, jene schweigende Gruppe zu übersehen, die sich vom Mainstream nicht vertreten fühlt. Als Sprachrohr dieser schweigenden Mehrheit, nicht weniger radikal als Alice Schwarzer, versteht sich seit den siebziger Jahren Christa Meves. Ihr, die, obzwar längst auch vergessen, siebenundneunzigjährig immer noch hellwach monatlich ihren eigenen Blog schreibt, ist die vorletzte dieser biografischen Skizzen gewidmet. Dann, wie gesagt, kommt Alice Schwarzer zu Wort.

Helene Rahms, ca. 1964 © F.A.Z.-Foto

1Überleben in der Wolfszeit

Helene Rahms (1918–1999)

»Sollte ich ewig im Dorf bleiben?« Helene Rahms wird unruhig. Es ist Winter 1947. Schon habe sie den schweren schaukelnden Gang der Dorffrauen angenommen, klagt sie: Lehm klebe bei jedem Schritt an den Sohlen, mache den Körper schwer und träge, verlangsame alle Bewegungen, verlangsame das Denken, das Sprechen. »Rechtschaffene Hausfrauen hielten sich ans Zeremoniell, das aus Friedenszeiten stammte, wo die Mittagsmahlzeit Glock’ zwölf auf dem Tisch zu stehen hatte, weil die Männer und Knechte und Mägde hungrig vom Feld zum Essen kamen.« Nicht ihre Welt.

Es war »Wolfszeit« in diesen späten vierziger Jahren in Deutschland. Wolfszeit – so nennt es der Historiker Harald Jähner: Die Deutschen waren geschlagen, viele Männer tot oder in Gefangenschaft. Die Frauen gierig nach Leben, durstig nach Liebe. Deren von Krieg, Zusammenbruchsanarchie und Männerversagen erzwungene Unabhängigkeit machte Deutschland nach 45 zu einem »Land der Frauen«.

In den Theatern spielten sie Wir sind noch einmal davongekommen, das Stück von Thornton Wilder. Es spiegelte ein Lebensgefühl. Mit den Naziverbrechen wollte man sich nicht beschäftigen. Schließlich hatte man selbst genug gelitten, vor allem in diesem letzten Kriegsjahr. Eine lange Zeit des erzwungenen Verzichts auf Leben. Dieses Opfer schrie nach Kompensation.

Helene Rahms taucht in Wolfszeit nicht auf. Reingepasst hätte sie. Am 13.Februar 1945 hatte sie in Dresden mit ihrem gerade sechs Monate alten Säugling das Inferno der Bombennacht in einem Keller knapp überlebt. Weil die Front immer näher rückte, verließ sie die Stadt bald darauf gen Westen.

Rahms rettete sich zu Pferde. Allerdings war Berta bloß ein Karrenpferd. »Noch nie hatte ich ein Pferd gelenkt, auf einem Kutscherbock gesessen, Zügel in der Hand gehabt«, erinnert sich Rahms. Das unterscheidet sie von den Kolleginnen Maria Frisé oder Marion Dönhoff, adligen Fräulein aus dem Osten, die von Kindheit an auf einem Pferd gesessen hatten und ebenfalls 1945 in den Westen und in eine journalistische Zukunft geritten waren. Berta war schmuddelig, grauweiß, mager wie Rosinante. Mit herausstehenden Hüften schleppte es sich auf zerlöcherten Wegen auf die Ruinen der Stadt Hannover zu. Manchmal bleibe das Pferd auch unvermittelt stehen, hatte man Rahms gewarnt: »Dann rufen Sie einfach Hott, zucken mit dem Zügel und lassen ihn leicht auf den Rücken klatschen.«

Erst nach Kriegsende erfuhr Helene Rahms, dass Hans, ihr Mann, ein Offizier, in russische Kriegsgefangenschaft geraten war. Dass er dort fünf Jahre bleiben und von Lager zu Lager bis in den Ural verschleppt werden sollte, ahnte sie nicht. Dass sie ihn besonders vermisst hätte in all diesen Jahren, wird man nicht behaupten können. Allenfalls dass er als Ernährer ausfiel, sie allein für sich und das Kind aufkommen musste, machte ihr zu schaffen. Sie nahm es als Entlastung, dass es in einem Brief aus Sibirien hieß, sie solle nicht mehr warten und sich auf ein selbstständiges Leben einstellen: Darauf hatte sie sich längst schon eingestellt, ohne wirkliches Bedauern.

Als Hans dann endlich zurückkommt, fünf Jahre nach der Gefangennahme, hager und schwach, bleibt das Paar sich fremd: Sein Blick scheine immer noch in eine stumme Landschaft, auf einen fernen Horizont gerichtet, findet sie. Das Kind, fünf Jahre alt, das der Vater zuletzt als Säugling im Körbchen gesehen hatte, sagt keck: »Ich weiß, wer du bist, du bist der Schwiegersohn.« Das hatte die Großmutter immer gesagt, die das Enkelkind bis dahin erzogen hatte: Der Schwiegersohn komme bald heim. Bis es diesen Schwiegersohn nun Papa nennt, das dauert.

Die Welt war frei und bunt geworden. Daran werde er sich bald gewöhnen müssen, fand Helene Rahms. Er gewöhnte sich auch daran, dass Frauen Geld verdienten, herumreisten und ziemlich frei mit Freunden und Kollegen umgingen. Die Liebe zwischen den beiden kam jedenfalls nicht mehr zurück. Falls sie je da war damals, mitten im Krieg, als sie ziemlich Knall auf Fall diesen Ritterkreuzträger geheiratet hatte, dessen weicher, sanfter, empfindsamer Mund ihr aufgefallen war.

Im Winter 1947, wie gesagt, wurde Helene Rahms unruhig. Sie, die Journalistin, malte sich aus, wie die alten Kollegen längst wieder ihr Handwerk ausübten, während sie stumpfsinnig zur Hausfrau und Mutter degradiert worden war, was sie nie wollte. Heiraten, Kinder kriegen war ihr immer ein Gräuel. »Aus wäre es mit Reisen, Schreiben, eigenen Entschlüssen, eigenen Freunden, eigenem Geld.« Alles in ihr habe sich immer gegen ein Leben als Hausfrau und Mutter gesträubt.

Dass Rahms ausgerechnet ein halbes Jahr vor Kriegsende, in der schlimmsten Zeit für die Zivilbevölkerung, ein Kind zur Welt gebracht hat, sollte man nicht als Zeichen einer Abkehr von dieser Überzeugung, gar als Ausdruck von Vitalität und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach der Katastrophe interpretieren. Es wird viel simpler gewesen sein, mutmaßt die Tochter heute, die inzwischen auf die achtzig zugeht: Die Mutter wurde eben schwanger, wie viele Frauen damals. So war das in den Zeiten, als es lediglich »natürliche« Verhütungsmöglichkeiten gab. Ob sie darüber nachgedacht hat, das Kind abzutreiben, ob sie es nicht wollte oder sich keine Gelegenheit fand, wissen wir nicht. Geliebt hat sie das Kind wohl nie. In den drei Bänden ihrer Autobiografie gibt es für Liebe weder direkt oder indirekt einen Beleg. Geliebt gefühlt hat sich die Tochter ebenfalls nicht. Bewundert hat die Tochter allenfalls die bekannte Journalistin, die die Mutter war.

Helene Rahms also schreibt im Jahr der Währungsreform 1948 ein Feuilleton über das allmähliche Erwachen des geselligen Lebens in der Stadt. Und bringt den Artikel dem örtlichen Feuilletonredakteur. Der schaut sich den Text an, lehnt freundlich ab: »Hübsch geschrieben. Aber für uns viel zu intellektuell. Wir machen nämlich Zeitung für die Waschfrau.« Rahms gibt sich empört. In Wirklichkeit wird es ihr geschmeichelt haben. Für die Waschfrau wollte sie nun wirklich nicht schreiben. Ihr Selbstverständnis war zeitlebens elitär. Und intellektuell.

Zu den auswärtigen Zeitungen, die nach Oldenburg kamen, der ihrem Dorf nächstgelegenen Stadt, gehörte der Kurier aus Berlin. Mit einer französischen Lizenz war das Blatt unmittelbar nach dem Krieg gegründet worden. »Die Kollegen von der französischen Militärregierung ließen junge und alte, seit langem bekannte Talente schreiben, ohne pingelige Gewissensprüfung«, erzählt Helene Rahms in ihren Memoiren. So kann man es auch sagen: Historisch verbürgt ist, dass die französischen Besatzer sich weniger als Briten, Amerikaner und Sowjets darum kümmerten, was die Journalisten denn so alles in den Jahren vor 1945 geschrieben hatten. Und das hatte sich rasch herumgesprochen bei den Journalisten, die wieder zurück in ihren Beruf drängten.

Ohne Lizenz der Besatzer konnte man nach 1945 keine Zeitung herausbringen. Damit sollte verhindert werden, dass alte Nazis ihre Propaganda in die Köpfe der Leute leitartikeln konnten. In Kauf genommene Konsequenz der Lizenz war die Beschränkung des Wettbewerbs. Die Alliierten bestimmten, wie viele Zeitungen es gab, und legten Verbreitungsgebiete fest, was erklärt, warum es in Deutschland lange Zeit Gebietsmonopole gab. Wer eine Zeitungslizenz ergattern konnte, verfügte im Wortsinn über eine Lizenz zum Gelddrucken – im Grunde bis zur großen Zeitungskrise nach der Jahrtausendwende 2000, als das Internet und die sozialen Communities zum mächtigen Wettbewerber der Verleger wurden und die Anzeigen wegbrachen. Wer den richtigen Riecher hatte, konnte rasch reich werden – und es bleiben. Es war die Stunde der Goldgräber mit alliierter Unterstützung: Bucerius, Augstein, Springer, Nannen, Burda und wie sie sonst noch hießen, die publizistischen Helden der Nachkriegszeit. Verlegerinnen waren, soweit ich sehe, keine darunter. Das sollte dauern, bis Witwen, die deutlich jünger waren als ihre Männer, das Heft in den Verlagen in die Hand nahmen: Friede Springer oder Liz Mohn zum Beispiel.

Im Kurier stieß Rahms eines Tages auf den Namen einer alten Bekannten und Kollegin: Christa Rotzoll. Sie hatte überlebt, sie arbeitete, schrieb schon wieder, geistreich, spitzfindig, munter. Auch bei der Wahl ihrer Partner war Rotzoll erfolgreich. Sie lebte in diesen Nachkriegsjahren mit Carl Linfert zusammen, einem allseits bewunderten Kunstkritiker, später dann mit Sebastian Haffner, dem Autor der Anmerkungen zu Hitler, der aus der britischen Emigration zurückgekommen war, wo er vor allem für die Wochenzeitung Observer geschrieben hatte.

»Und ich?«, jammerte Rahms: »Ich hockte in der Provinz. In der Notgemeinschaft mit den Eltern, die voller Spannungen und Gereiztheit war.« Briefe zwischen Oldenburg und Berlin, zwischen Rahms und Rotzoll gingen hin und her. »Lebensbeichten. Romanstoff für Generationen«, schreibt Rahms. Leider ist nichts davon überliefert. Trösten wir uns damit, dass Rahms ein wenig journalistisch übertrieben haben könnte.

Christa Rotzoll rät, Rahms solle nach Hannover fahren. Das sei nicht weit weg von Oldenburg: »Und da gibt es die Hannoversche Zeitung. Und da sitzt unser guter Werner Oehlmann als Feuilletonchef. Der freut sich, wenn Du ihn besuchst.«

So sollte es dann werden. Der Beginn der Nachkriegskarriere der Journalistin Helene Rahms. Begonnen im Jahr 1948, beendet im Jahr 1999, dem Todesjahr der Autorin. Sie fährt zu Oehlmann, bekommt eine Anstellung. Später fährt sie nach Hamburg, bekommt eine Stelle bei der Welt. Später, 1954, fährt sie nach Frankfurt, bekommt eine Anstellung bei der FAZ, wo sie den Rest ihres Lebens bleiben wird: Die Frauenseite, die die FAZ ihr anbietet, will sie nicht betreuen, das betrachtet sie als nicht mehr zeitgemäße Ghettoisierung. Rahms ist Feuilletonistin, macht Kunstkritik, wird später verantwortlich für Architektur und Stadtplanung.

Der dritte Teil von Rahms’ gut geschriebenen Lebenserinnerungen, an dem sie bis zu ihrem Tod arbeitete, ist Fragment geblieben. Er trägt den Titel Die Clique. Journalistenleben in der Nachkriegszeit. Man kannte sich, man half sich, man versorgte sich, ließ einander nicht hängen. »Clique« ist ein Wort, das man heute nur noch selten benutzt. Das Lexikon übersetzt es als »Kreis von Freunden, die gemeinsam etwas unternehmen«, auch »kleine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig Vorteile verschaffen«. Mary McCarthys 1963 erschienener Bestseller Die Clique dürfte Rahms vertraut gewesen sein. Dessen Story – übrigens Vorbild von Sex and the City – muss ihr sympathisch gewesen sein: Es geht um bestens ausgebildete junge Frauen, die sich hoffnungsfroh ins Leben stürzen, um ihre Träume zu verwirklichen. Auf der Suche nach sich selbst, nach Abenteuer, Sex und der großen Liebe durchleben sie Krisen und Konflikte, üben den Spagat zwischen Kindern und Karriere und kämpfen um Freiheit und Eigenständigkeit.

Rahms’ Clique umfasst vielleicht zehn bis fünfzehn Personen, nicht nur Frauen. Alle haben sie im Krieg für das Reich geschrieben. Das hat sie fürs Leben zusammengeschweißt, auch wenn sie Konkurrenten waren.

Das Reich erschien von 1940 bis 1945 als Wochenzeitung, zählte zu den erfolgreichsten und meistgelesenen Publikationen der Nazizeit. Die Zeitung erschien immer sonntags und zeichnete sich im Vergleich zu anderen nationalsozialistischen Periodika durch eine besondere journalistische Qualität, einen hohen Informationsgehalt und eine umfassende Berichterstattung aus. Mit einer Auflage von bis zu 1,4 Millionen Exemplaren besaß die Zeitung zeitweise eine Nettoreichweite von über 15 Millionen Lesern. Die Einzelausgabe kostete 30 Pfennig.

Die Liste der Autoren liest sich wie ein Who’s who der Nachkriegsintelligenz. Die meisten von ihnen blieben dem Journalismus treu. Andere wurden Bundespräsident oder Hochschulprofessor. Bekannte Namen sind: Margret Boveri, Elisabeth Noelle-Neumann, Karl Korn, Karl Krolow, Theodor Heuss, Wilhelm Emanuel Süskind, Benno von Wiese.

Im Unterschied zum Völkischen Beobachter war das Reich von weniger plumper Ideologie bestimmt. Die Zeitung wurde in viele Sprachen übersetzt, sollte im Ausland den Eindruck erwecken, »dass am Nationalsozialismus vielleicht doch etwas Diskutables dran sei«. Die politische Absicht war, »das verbrecherische Gesicht des Nationalsozialismus zu verschönern«, schreibt der Politikwissenschaftler Peter Reichel in seiner Studie über den