9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

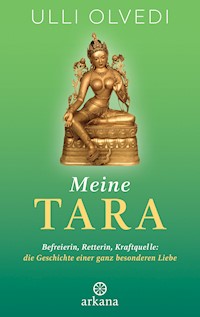

- Herausgeber: Arkana

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Der neue spirituelle Roman der bekannten

buddhistischen Lehrerin.

Dies ist die abenteuerliche Lebensgeschichte einer starken Frau aus der verzauberten Welt des alten Tibet, erzählt von einer sterbenden Nonne, aufgeschrieben von einer jungen deutschen Frau, die sie dabei begleitet.

Krieg und Intrigen, Leidenschaft und innere Suche zeichnen Lenjams Weg. Sie wächst gemeinsam mit ihrer Ziehschwester Nyima und deren wohlhabenden Eltern in Osttibet auf, in einer Welt voller Götter, Geister und Dämonen, doch zugleich in der geistigen Welt des tibetischen Buddhismus. Angetrieben von ihrem größten Wunsch, eine Yogini, Schülerin auf dem tantrischen Weg zu werden, findet sie Meister und Meisterinnen und erlernt das Geheimnis der spirituellen Partnerschaft – eine eindringliche Geschichte von Glück und Leiden, Scheitern und Erfolg und dem Weg, sich von beidem zu befreien. Ein Buch mit faszinierenden Frauengestalten, die heute wie damals inspirieren können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 689

Ähnliche

Ulli Olvedi ist Autorin mehrerer erfolgreicher Romane und Sachbücher, diplomierte Qigong-Lehrerin sowie ausgebildet in Atemarbeit, buddhistischer Philosophie/Psychologie und buddhistisch-tantrischer Meditation. Ulli Olvedi gründete eine Hochschule für traditionelle tibetische Medizin in Kathmandu, Nepal, und leitet den Tashi Delek e.V. zur Unterstützung exiltibetischer Klöster. Sie lebt in der Nähe von München.

Ulli Olvedi

Die Yogini

Die Verlagsgruppe Random House weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

1. Auflage

Originalausgabe

© 2016 Arkana, München

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Susanne Härtel

Satz und E-Book-Produktion: Satzwerk Huber, Germering

Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: Getty Images / coolbiere photograph

ISBN 978-3-641-16591-8V001

From: Chönyi Lara Sherpa

To: Lisbet

Sent: Tuesday, April 30, 2013 11:46 PM

Subject: Grüße aus Kathmandu

Attachment: Die Geschichte der Yogini Lenjam

Hallo Lisbet,

wie fange ich nur an nach so langem Schweigen? Jahrelang gar nichts von mir und nun so viel! Was da im Attachment hängt, ist ein ganzes Leben, nicht meines, aber mir so nah, dass es an meinem Herzen angewachsen ist und mich zu einer neuen Lara gemacht hat, die ich selbst erst noch näher kennenlernen muss.

Seitdem Du damals hier in Kathmandu warst bei meiner Hochzeit mit Tobgyal, ist eine Zeit vergangen, die von ganz anderer Art war als meine früheren Leben. Schon das Leben mit ihm und seiner Familie, das je nach Jahreszeit mäanderte und Kreise zog – da legte ich meine Vergangenheit beiseite, bereit, sie zu vergessen. Beinahe hätte ich geschrieben, meine nutzlose Vergangenheit, aber so kann man das ja nicht sagen. Ich wurde geboren und bin aufgewachsen, und das ist ja ein Glück irgendwie. Aber wie dem auch sei, ich habe mich darin geübt, nicht zurückzuschauen.

Von Tobgyals Tod habe ich Dir berichtet, das nehme ich jedenfalls an, sicher kann ich mir nicht sein. Nicht lang danach brach mein PC zusammen und alle Daten gingen verloren. Das war angemessen, denn ich ging mir selbst verloren. Ein nepalesischer Schamane suchte meine Seele, so drückte er es aus, und fand sie wieder, aber sie war in schlechtem Zustand. Es war eine sehr, sehr dunkle Zeit.

Lass mich erzählen. Mehr als ein Jahr lang habe ich mich im Erzählen geübt, jetzt fällt es mir fast leicht.

Du weißt, wie liebevoll ich, die rothaarige, sommersprossige Fremde mit ihren paar Brocken Tibetisch, in Tobgyals Familie aufgenommen wurde. Sie liebten Tobgyal und darum liebten sie auch mich. Ich lernte, zu ihnen zu gehören. Ich hatte meinen Job in der Firma, ich hatte dieses wunderbare erwachsene Kind von Mann, ich hatte eine Familie.

Aber dann dieser Flug in den Tod.

Ich verfluchte diese alte, verrottete Flugbüchse. Ich verfluchte die unsägliche Regierung, die solche Dinger fliegen lässt. Ich verfluchte die Touristen. Ich verfluchte die Berge. Und ich verfluchte meine Unfähigkeit, Tobgyal seinen gefährlichen Sherpa-Job auszureden. Das sei sein Beruf, sagte er, einen anderen habe er nicht, und er sei gern ein Sherpa und ein guter dazu.

Ich stopfte dieses furchtbare, verschlingende Loch meines Verlusts mit Wut und Verzweiflung zu und wurde krank. Hat man eine Wahl, wenn der Schmerz so riesengroß ist? Damals hatte ich sie nicht.

Heute frage ich mich, ob wir wirklich, wie wir es erträumten, zusammen hätten alt werden können. Ich kann jetzt die Probleme sehen, die sich ankündigten, vielleicht spürten wir sie sogar unter der Oberfläche unseres Glücks. Woher hätten sonst die Streitereien kommen sollen, diese gelegentlichen heftigen Gewitter, die uns erschütterten und ins Bett trieben zu ekstatischen Versöhnungsfeiern, wenn nicht von der Kluft zwischen zwei so verschiedenen Welten, die wir nicht wahrhaben wollten?

Er sagte: »Mir wird nichts geschehen, ich habe mein Gau*« – eine Art Amulett von seinem Lama. Ich sagte: »Ihr Tibeter seid so abergläubisch, das ist nicht zum Aushalten.« Manchmal hatte ich den Eindruck, dass wir uns einander über einen Abgrund hinweg umarmten, die Zehen in den Rand gekrallt, aber das wollte ich nicht wahrhaben.

Nach seinem Tod lag ich wochenlang in unserem Zimmer und versuchte zu sterben. Tobgyals Eltern und seine Schwester waren sehr gut zu mir. Sie verschonten mich mit Aufmunterungen, kamen nur manchmal herein, brachten etwas zu essen und streichelten mich. Tobgyals Vater saß oft abends lang an meinem Bettrand, hielt meine Hände und sang. Er hat eine schöne, sanfte Stimme – erinnerst Du Dich daran? Er ist früher einmal ein Klosterkind gewesen dort oben in seiner Heimat nahe der tibetischen Grenze, und er war gern im Kloster, doch dann starb sein Vater und die Mutter brauchte ihn. Die Klosterlieder hat er nie vergessen, sie sind wunderschön.

Oben im Schreinraum – er hat Dir gefallen, erinnerst Du Dich? Du hast Fotos davon gemacht – lasen ein paar Mönche jeden Tag die Bardo-Texte, neunundvierzig Tage lang. Im Bett hörte ich ihre Rezitationen und Glocken und Handtrommeln, Klänge aus einer verschlossenen Welt. Dann war es plötzlich still. Ich steckte fest in der Zeit, es hätten neunundvierzig Tage oder neunundvierzig Jahre sein können. »Alles gut mit Tobgyal«, sagte der Vater, »unser Rinpoche hat ja Powa für ihn gemacht und die neunundvierzig Tage sind um. Jetzt ist Tobgyal an einem guten Ort.«

Sie sagen immer »unser Rinpoche« und »unser Kloster«, wie man von engen Familienbindungen spricht, und ich hatte mich daran gewöhnt, irgendwie auch dazuzugehören. Aber ich gehörte nicht wirklich dazu, nicht wie sie mit ihrer vertrauensvollen Selbstverständlichkeit. »Geh zum Rinpoche«, sagte Tobgyals Mutter, aber ich ging nicht. Ich war in den Abgrund des Zunichtsgehörens gefallen, wo es kein Zurück und kein Vorwärts gibt, nur den erstarrten Eisblock des Leidens in alle Ewigkeit. »Lass mich, Amala«, sagte ich dann, und sie strich mir über die Haare, die ich weiß der Himmel wie lang nicht gewaschen hatte, und ich spürte meine heimliche Grausamkeit in meinem Leiden, aber auch das war mir gleichgültig.

Natürlich verlor ich meinen Job in der Firma. Ich vergaß ihn einfach, und dann wurde irgendwann das Kündigungsschreiben an mein Postfach geschickt, aber da blieb es liegen. Luke – erinnerst Du Dich an Luke, meinen Chef, den jungenhaften Riesen mit den grauen Haaren? Er war auch bei der Hochzeit. Er kam irgendwann und fragte nach mir. Doch da war ich schon tief im Labyrinth, das ich auch später, als ich mein Zimmer wieder verließ, wie ein Schneckenhaus mit mir herumtrug.

Und dann traf ich Henning und Carol an der Stupa. Du kennst sie ja. Freundliche Menschen. Der dünne Henning mit der bedeutenden Nase und den liebenswürdigen, wässrigen Augen und Carol, seine robuste kleine Südstaatenfrau. Die beiden kamen dem am nächsten, was ich Freunde nennen würde. Sie interessierten sich für mich und besuchten mich, und wenn Tobgyal unterwegs war, gingen wir manchmal zusammen zum Essen ins Snow Lion. Ich hatte vor Tobgyals Tod mit Henning in meiner ehemaligen Firma gearbeitet. Sie sagen, er sei der beste Bergstraßenbauingenieur, den sie je hatten. Carol ist Architektin. Ich habe mich nie sehr für sie interessiert, aber es hat sich ergeben, dass sie jetzt eine wichtige Rolle in meinem neuen Leben spielt.

Jeden Morgen und Abend um die Stupa laufen, einmal unten herum und die unzähligen Gebetsmühlen drehen, dann um die Mitte, dann oben rum – das war meine zwiespältige Rückkehr ins Leben. Es war der einzige Ort, wo ich Menschen ertragen konnte. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele es immer sind. Es tat gut, die Tauben zu sehen, die morgens auf der riesigen Kuppel der Stupa saßen und die Tautröpfchen wegpickten, und die Buddha-Augen, die gelassen über die Stadt hinausschauten in die Welt, mit der ich nichts mehr anfangen konnte und wollte.

»Sie lebt wieder!«, rief Henning und schwenkte seine Mala, beide umarmten mich. Es drang zu mir durch, dass sie sich wirklich freuten. Ich musste mit ihnen frühstücken gehen, sie zogen mich in ihr Leben hinein, und es lief darauf hinaus, dass ich mich, ohne es zu ahnen, auf ein noch viel größeres Abenteuer als die Ehe mit einem tibetischen Sherpa einließ.

Sie hätten ein wunderbares Projekt, sagte Carol, für Nonnen irgendwo in den Bergen, und ich solle doch mithelfen. Nichts würde die körperliche und geistige Gesundheit besser unterstützen als Hilfe für andere. Und die Nonnen seien so süß, man könne gar nicht anders, als ihnen helfen zu wollen. Ja, das sah ich ein, anderen zu helfen könnte gut sein, aber ich schreckte zurück. Aufgaben wollte ich nicht übernehmen, nicht jetzt, nicht in meinem Zustand.

»Keine große Aufgabe«, sagte Henning. Sie hatten mit Hilfe von Spenden Wellblechdächer gekauft, die mit einem Hubschrauber zu einem Nonnenkloster hoch in den Bergen gebracht werden und dort montiert werden sollten. Monatelang hätten sie sich bemüht, das Geld zusammenzubringen. Der Transport kostete mehr als alle Dächer. Aber es gab keine andere Möglichkeit, die Bleche hinauf in die Berge zu transportieren.

Dieses Kloster, berichtete Henning, bestand größtenteils aus ebenerdigen Ruinen, manche Räume waren nur mit Plastikplanen notdürftig geschützt. Ich könne mit meinen guten Nepali- und Tibetischkenntnissen bei der Verständigung mit den Nonnen und beim Organisieren des Aufbaus der Dächer helfen.

Ich sagte zu mit demselben Gefühl, nicht beteiligt zu sein, mit dem ich zu essen pflegte, weil man mir etwas hinstellte. Erst als ich mit Henning und Carol und Jeff, einem weiteren Helfer, im Hubschrauber saß, in einer Wolke von höllischem Lärm, so winzig vor den riesigen Bergen, wachte ich ein wenig auf. Der Gedanke kam mir, dass die Berge, die Tobgyal das Leben gekostet hatten, auch mich in ihre tödliche Umarmung ziehen könnten. Ich fand diesen Gedanken passend und tröstlich.

Wir landeten in einem weiten Tal unterhalb des halb fertigen oder von Stürmen und Wintern demolierten Klosters. Niedriger, zerzauster Wald an den Hängen, darüber nackter Fels und über allem in unglaublicher Höhe die gewaltigen Schneeriesen. Auf den geduckten kleineren und größeren Häuschen am Hang lagen kreuz und quer Bretter, darüber blaue, mit Steinen beschwerte Plastiksäcke. Ein paar Löcher in den rohen Wänden dienten als Türen und Fenster. Dieser bestürzende Anblick zerrte mich augenblicklich in die Wirklichkeit zurück. Wie konnten Menschen hier leben? Wie den Winter überstehen?

Wir mussten den Nonnen erklären, was wir vorhatten. Sie ergriffen unsere Hände, weinten, lachten, konnten gar nicht aufhören zu danken. Ich entzog mich, sobald es ging, tat so, als wolle ich die Landschaft erkunden, und ging den Hang über den Hütten hinauf, um zu weinen. Es war Berührtheit, wie ich sie unendlich lang nicht mehr erlebt hatte. Sie tat weh und tat gut, und ich weinte, weinte, bis auch die Last meines festgefrorenen Verlustes aufgetaut und weggeschwemmt war.

Irgendwann hob ich den Blick – und schaute in Knopfaugen in einem kleinen, pelzigen Gesicht, die mich ruhig und aufmerksam ansahen, und da war es, das wunderbare Glück, einfach lebendig und verbunden zu sein. Ein Murmeltier. Ich nahm es als glückliches Omen, dass mich ein Murmeltier begrüßte bei meinem Eintritt in mein neues Leben. Als ich schließlich vom Berg herunterkam, war ich eine Lara mit frisch gewaschenem Geist.

Henning hatte alles gut geplant. Die Träger, die er in einem Dorf weiter unten im Tal anheuerte, schleppten die Wellblechplatten hoch, und er und Jeff bohrten und hämmerten und schraubten so lustvoll, dass ich versucht war, mir eine Wiedergeburt in männlicher Form zu wünschen. Carol kochte unser Essen auf einem offenen Feuer in der verrußten Hütte, die als Gemeinschaftsküche diente, und wir schliefen in unseren guten Schlafsäcken in einer der größeren Ruinen.

Eines der ersten Dächer, die befestigt wurden, bekam Jangchub, die älteste der Nonnen. Sie bewohnte ein winziges Häuschen im Schutz eines Felsens, die anderen vierzehn Nonnen lebten einzeln in kleinen Kammern, die zu dreien oder vieren unter einem Dach aneinandergereiht waren. Ein System war in der Anlage der Gebäude nicht zu erkennen. Man hatte sie einfach dort hingestellt, wo nicht allzu viel Boden begradigt werden musste. Eine ordentliche Unordnung. Das gefiel mir.

Mit der zweiten Hubschrauberladung von Wellblechen und Lebensmittelvorräten kam eine französische Ärztin, um einige kranke Nonnen zu untersuchen. Diese Nonnen halten unglaublich viel aus, sagte sie, aber sie sind viel älter, als sie aussehen. Das wunderte mich nicht. In diesen wettergegerbten Gesichtern mit den eher stoischen als liebenswürdigen Zügen blitzten alle möglichen Lebensalter durch. Manchmal sah ich Kindliches darin, manchmal Uraltes, und dazwischen konnte man Mütterliches, Entschlossenes, gelegentlich auch vergnügt Freches entdecken.

Meine Lieblingsnonne war die alte Jangchub, und das vom ersten Augenblick an, als ich sie vor ihrem Häuschen mit der blauen Plastikplane als Dach stehen sah in ihrer zu großen, dicken, rotbraunen Filzjacke und einer feuerroten Pudelmütze auf dem Kopf. Sie habe ein Lungenödem, deshalb atme sie schwer, sagte die Ärztin und schlug vor, Jangchub mit nach Kathmandu in ein Krankenhaus zu nehmen. Ich übersetzte diesen Vorschlag, doch die alte Nonne wehrte heftig ab. Wenn es Zeit zum Sterben sei, dann würde sie sterben, denn wenn es Zeit zum Gebären sei, dann würde man ja auch gebären, sagte sie und lachte. Die Ärztin kramte in ihrer großen Tasche, fand ein Medikament und wandte sich an mich. Von diesen Tabletten solle Jangchub jeden Tag eine nehmen, und sie solle mit dem Oberkörper hoch liegen. Es müsse jemand von uns bei ihr bleiben, sagte sie, denn sie wisse, wie es in den Klöstern so sei, vor allem bei den Nonnen. Sie würden die westlichen Medikamente nicht nehmen.

Ich wolle sie versorgen, erklärte ich. Diese Idee war plötzlich da, und ich war überzeugt, dass dies der einzig mögliche Weg aus meiner Lebenssackgasse war. Wenn ich genug vom Klosterleben hatte, würde ich eben gehen. Ich stellte es mir einfach vor.

Es war vor allem Carol, die mich ermutigte. Henning fand die Idee zu abenteuerlich, und Jeff schüttelte nur wortlos den Kopf. Doch sie spürten wohl alle drei, dass mein Entschluss jenseits aller Überlegungen, jenseits allem Für und Wider lag. Wie man nach irgendetwas greift, wenn man fällt, sei es ein Stück Fels, ein Ast oder lediglich ein Büschel Gras.

So kam es, dass ich mich mit Ani Jangchub anfreundete. Ich brachte ihr jeden Tag ihre Medizin, und dann kochten wir gemeinsam, was an Reis und haltbaren Lebensmitteln da war, aber auch sonst alles, das ich den Bauern aus dem Dorf weit unten im Tal abkaufte. Und Ani Jangchub begann zu erzählen. Sie freute sich, mit mir Tibetisch sprechen zu können. Die Nonnen im Kloster stammten fast alle aus der Region dort oben, sprachen einen speziellen Dialekt, und ihr Tibetisch beschränkte sich auf die sakralen Texte in der tibetischen Hochsprache. Doch Jangchub war vor langer Zeit aus Zentraltibet geflohen und war in diesem armseligen Kloster gelandet, um das sich das Hauptkloster, eine weit entfernte Mönchsabtei, wenig kümmerte.

Ani Jangchubs Zustand verschlechterte sich langsam, aber stetig. Sie lag oft auf ihrem Bett, in ihre Schaffelldecke gewickelt, und sprach von Tibet. Eines Tages sagte sie plötzlich: »Du musst gut zuhören, ich will, dass du das nicht vergisst.« Zuerst dachte ich, sie erzähle von sich selbst, doch bald war klar, dass es nicht ihre eigene Geschichte sein konnte, denn sie erwähnte den Sechsten Dalai Lama und Lajang Khan und den Jesuiten Desi-Di, womit sie wohl Isidoro Desideri meinte, und da wurde mir klar, dass es sich um das achtzehnte Jahrhundert handeln musste. Ich fing an, wenigstens Stichworte in meinem dicken Schreibblock festzuhalten, und später schrieb ich mit, so gut ich konnte. Erstaunlich war, dass ich nicht nur hörte, was sie erzählte, sondern ich erlebte es. Es war nicht Jangchubs Geschichte, doch Jangchub erlebte sie, und ich erlebte sie mit ihr.

Das Leben der alten Nonne verlöschte sehr langsam. Sie lächelte oft und sagte, es sei gut, dass ich bei ihr sei und sie mir das alles erzählen könne. Und immer wieder mahnte sie, ich solle es nicht vergessen, auf keinen Fall, es sei sehr wichtig. Ich hatte das Gefühl, dass ihr das Sterben nichts ausmachte, dass sie mir nur noch die ganze Geschichte erzählen wollte, bevor sie ging. Das war schön, denn ich hatte mich trotz aller Hilfsbereitschaft vor ihrem Tod gefürchtet. Ani Jangchub muss meine Unsicherheit gespürt haben, denn sie sagte: »Mach dir nichts draus, dieses Leben war lang genug. Was soll ich denn noch mit dem alten Körper, der ist doch nicht mehr zu gebrauchen.«

Man hat ihr dann eine würdige Feuerbestattung gegeben, und ich habe neunundvierzig Tage lang die Zeremonien für sie mitgemacht. Dann war es höchste Zeit, noch vor dem Schnee von den Bergen runterzukommen, zurück nach Kathmandu und zu meiner Familie. Zu Tobgyals Familie. Wie glücklich sie waren, ihre Inji-Verwandte neugeboren wiederzuhaben. Denn so empfanden sie mich, neugeboren. Und sie hatten recht. Eine neue Lara war von den Bergen zurückgekehrt.

Ich wusste, was ich zu tun hatte. Jangchub hatte gewollt, dass ihre Geschichte nicht vergessen werden sollte, und so begann ich sie vollständig aufzuschreiben. Ich schrieb und schrieb, es war alles da, dieses ganze Leben einer Tibeterin.

Ich bitte Dich, lese sie. Die Geschichte soll gelesen werden, denn Jangchub wollte, dass sie nicht verloren geht.

Bald werde ich mich für drei Jahre in ein geschlossenes Retreat in den Bergen zurückziehen, das habe ich Carol zu verdanken. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ich hatte während Jangchubs Erzählung ihre Geschichte so zutiefst miterlebt, dass ich oft nicht mehr recht wusste, wo ich eigentlich war. Aber dennoch muss ich mich natürlich fragen, ob ich sie wirklich immer richtig verstanden habe. Wie soll ich das wissen? Die alte Jangchub möge mir meine Fehler verzeihen – ich habe ihr Vermächtnis weitergegeben, so gut ich konnte.

Tashi Delek

Deine Lara

* Anm: Glossar ab S. 571

1

Schnee trieb an der offenen Küchentür vorbei, ein Windstoß wehte einen Vorhang von Kälte und Schnee herein.

»Komm, wir bauen einen Thron!«, rief Nyima, und Lenjam folgte der Schwester die Treppe hinunter, fest in den Schaffellmantel und die dicken Stiefel eingepackt. Eifrig häuften sie Schnee auf und klopften ihn fest. Das machte Mühe, der neue Schnee wollte nicht gut halten, man musste ihn gründlich mit der dünnen Lage älteren Schnees mischen. Das Innenfell an den langen Ärmeln, die ihre Hände schützten, wurde nass, doch das war gleichgültig, so herrlich war das Spiel.

Gerade betrachtete Lenjam zufrieden ihr Werk, als Nyima mit einer schnellen Handbewegung Schnee von Lenjams Haufen wegfegte.

»Aber jetzt ist deiner größer!«, schrie Lenjam.

»Das muss auch so sein«, erklärte Nyima und setzte sich auf ihren höheren Thron. »Bei deiner Geburt gab es keinen Kuckuck auf dem Dach.«

So war es eben. Nyima wusste stets, was sie wollte, und dagegen kam man nicht an. Lenjam nahm es wütend hin und schwieg. Nyima konnte zornig werden, so zornig, dass das ganze Haus von ihrem Zorn erfüllt war, und dann kamen auch noch Amalas und Palas Zorn dazu. Die alte Mola war nie zornig, auch Ani-la nicht, aber die war ja eine Nonne, und man wusste, dass eine Nonne anders war als gewöhnliche Menschen.

Die Schwestern stritten oft und versöhnten sich schnell wieder. Doch dann kam der große, riesengroße Streit. Wie es dazu kam, war bald vergessen, doch er riss Lenjams Welt auseinander, die sich zwar nach und nach wieder zusammenfügte, aber nie mehr so fest war wie zuvor.

Es war in einer Ecke des Hofs bei den Ställen, wo sie nicht gesehen wurden. Die Mauer, die das gesamte Anwesen umgab, warf lange Abendschatten, jene Art von Schatten, in denen ein Lauern sitzt. Um diese Zeit würde niemand mehr zu den Ställen kommen. Lenjam hatte im Stall einen Würfelbecher mit zwei Würfeln gefunden, die einer der Onkel dort vergessen hatte, und sie beschlossen, Sho zu spielen, obwohl sie die Regeln nicht kannten. Wie immer hatte Nyima sofort einen Plan, wie sie es spielen könnten. Der Plan war allerdings nicht sehr gut. Bald beschuldigten sie einander zu mogeln.

Der Streit wurde wild. Sie schrien einander an, stießen sich gegenseitig und traten nach den Hunden, die sich aufgeregt einmischten. Schließlich rannte Nyima ein paar Stufen der Eingangstreppe hinauf, stampfte auf und schrie mit Triumph in der Stimme hinunter: »Sei du still, du hast nichts zu sagen. Ich bin die erste Schwester, und du bist nur die zweite Schwester. So ist das.«

»Ist nicht wahr!«, schrie Lenjam zornig, aber Nyima übertönte sie: »Tante Tamdzin hat gesagt, ich bin zwei Wochen älter als du, und meine Amala ist nicht deine richtige Amala, und mein Pala ist nicht dein richtiger Pala. Die Nagas haben dich aus dem Fluss gebracht, heimlich, in der Nacht.«

»Tante Tamdzin lügt. Sie ist ein Dön. Das hast du selbst gesagt. Sie ist ein Dön.«

So außer sich war Lenjam, dass sie Nyima mit aller Kraft von der Treppe stieß, hinauf in die große Küche zur Mutter rannte umd ihr Gesicht in Amalas fein gewebte Schürze mit den bunten Streifen drückte, tief hinein in den Schutz des Dufts nach Butter, Tsampa und Räucherwerk.

»Was ist denn los?«, fragte Amala.

»Haben mich die Nagas gebracht?«, schluchzte sie in die Schürze.

Amala lachte. »Aber Kind, was redest du denn da?«

»Nyima!«, presste Lenjam hervor.

»Ach, ihr Kinder«, sagte Amala, »müsst ihr denn immer streiten?«

Amala konnte streng sein, doch auf eine Weise streng, so wie die Hütehunde die Schafe in den Pferch scheuchten. Die Schafe fürchteten sich nicht vor den Hunden, aber sie gehorchten, das war ganz selbstverständlich. Bei Amala wurde selbst Nyima manchmal zum Schaf. Und wenn Amala dann tröstete, konnte man sich gut fühlen. Jetzt war es Zeit zum Trösten, und Amala drückte Lenjams Kopf an sich, bis die Tränen versiegten.

Erst viele Monde später brachte sie es über sich, Ani-la die drängende Frage zu stellen, ob Amala wirklich ihre Amala und Pala wirklich ihr Pala sei. Ani-la war Amalas Schwester und im Haus fast ebenso wichtig. Doch sah sie zu Lenjams Bedauern mit ihrem Nonnengewand und dem kurzen Fell von Haaren auf dem Kopf nicht so schön aus wie Amala.

»Selbstverständlich haben dich nicht die Nagas gebracht«, sagte Ani-la. »Du gehörst zu uns. Hör nicht auf das dumme Gerede von Nyima.«

»Aber Tante Dön, ich meine, Tante Tamdzin hat das gesagt.«

»Du sollst Tante Tamdzin nicht Dön nennen, sie ist kein böser Geist.« Trotz der Rüge lag in Ani-las Stimme ein verstecktes Lächeln.

»Wenn etwas geschieht, das dir wehtut«, fuhr Ani-la fort, »kannst du ruhig ein bisschen jammern, aber andere fühlen Schmerz genauso wie du. Es ist wichtig, dass du das nicht vergisst. Denk einfach immer wieder daran. Fühle mit anderen. Dadurch wirst du ein ganz wunderbarer Mensch werden.«

Wieder einmal nahm Lenjam sich vor, brav daran zu denken, denn sie wollte ein ganz wunderbarer Mensch werden, um Ani-la zu gefallen. Doch es dauerte nie lange, bis sie es wieder vergaß.

Dem Vater stellte Lenjam die Frage nach den Nagas nicht, das kam ihr gar nicht in den Sinn. Pala war groß und breit und mächtig, und alle richteten sich nach seinem Wort. Er hatte ihr die kleine, stämmige Stute Drala als ihr ganz eigenes Pferd gegeben, und einer der Pferdejungen wurde damit beauftragt, ihr das Reiten beizubringen und aufzupassen, dass sie nicht herunterfiel. Lenjam hatte vor allem deshalb reiten wollen, weil Nyima wenig Neigung dazu zeigte. Nyima wollte lieber lesen lernen, und sie lernte ungewöhnlich schnell. Alle sagten, das sei ein Wunder. Schon nach einem Jahr des Lernens unter Lama Samtens strenger Aufsicht hatte sie Lenjam weit überholt. Wenn Besuch kam, wurde eines der heiligen Bücher aus dem Schreinraum geholt, und Nyima durfte ihre Lesekünste vorführen und wurde ehrfurchtsvoll gelobt.

Lenjam wollte zeigen, dass sie ebenfalls etwas gut konnte. Sie mochte den Geruch der Pferde und ihre großen, aufmerksam geweiteten Augen. Nyima war die Besondere, und Lenjam war die Unbesondere, so war es immer gewesen, aber es sollte nicht so bleiben.

»Eine feine kleine Reiterin«, lobte Pala sie. »Unsere Lenjam hat Pferdeverstand.«

Eine wundervolle Erinnerung, jener Augenblick, an dem sie im Stall Nase an Nase mit Drala stand und ihr zuflüsterte: »Du bist jetzt mein Pferd, wir gehören zusammen.«

Drala hielt ganz still und schnaubte leise. Der Pakt war geschlossen. Mochte Nyima auch unübertroffen lesen können und bei der Geburt den Kuckuck auf dem Dach gehabt haben, Lenjam hatte von nun an Drala.

Der würzige Geruch von Lhasang, dem heiligen Rauch, den Ani-la jeden Morgen im Opferofen vor dem Haus entzündete, kroch durch alle Fenster ins Haus, wenn Lenjam und Nyima in den oberen Stock zum Schreinraum mit den kostbaren Statuen und Rollbildern hinaufstiegen. Dort setzten sie sich auf die Matten vor den Kästchen, in denen die Texte lagen, holten das Buch mit den »Anleitungen auf dem Weg zur Glückseligkeit« hervor und wickelten es aus seinem Tuch. Erst dann kam Lama Samten aus seinem kleinen Zimmer nebenan und setzte sich auf das Polster neben dem Schrein. Lama Samten hielt viel von strengen Regeln.

Dann lasen sie, so laut sie konnten, damit es im ganzen Haus zu hören war, damit alle, vor allem Pala und Amala, mit ihrem hörbaren Fleiß zufrieden waren.

Lange Zeit lernten sie immer nur Lesen. Lenjam verstand nicht viel von alledem, was sie lesen musste. Es war ein kunstvolles Tibetisch mit vielen unbegreiflichen Inhalten.

Aber man musste lesen lernen, Pala wollte es so.

»Das versteht kein Mensch«, sagte sie einmal vor der Lernstunde.

»Der Lama erklärt es doch«, entgegnete Nyima mit ihrem Blick von oben herab.

»Und du verstehst es?«

Nyima nickte. »Natürlich!«

»Du lügst«, sagte Lenjam.

»Ich lüge nie!«

»Aber jetzt lügst du!«

Lenjam schubste Nyima von ihrem Polster. Nyima wehrte sich wütend und riss an Lenjams Zöpfen.

Plötzlich stand Lama Samten vor ihnen.

»Schluss damit! Ich darf euch das nicht durchgehen lassen. Wenn ihr nicht sofort aufhört, müsst ihr bestraft werden.«

Sie setzten sich eilig auf ihren Plätzen zurecht und senkten die Köpfe über die Texte. Natürlich würde nicht Lama Samten sie bestrafen, doch Pala, das wussten sie, war es seinem hohen Stand als Distrikthauptmann schuldig, dass er sie nicht schonte. Sie wurden unterrichtet wie Söhne, also galten für sie dieselben Regeln wie für Jungen. Stoßen und Hauen im Schreinraum, wo sie unterrichtet wurden, war verboten.

»Ihr werdet euch von jetzt an gut benehmen«, sagte Lama Samten, und es klang nicht ganz so streng, wie es klingen sollte, denn die Khampa-Aussprache wollte ihm nie recht gelingen.

»Ja, Lama-la«, sagten die Mädchen und machten brave Mienen.

Als sie in den Hof hinunterliefen, erklärte Nyima: »Wenn du es unbedingt wissen willst, ich gebe zu, ich verstehe nicht alles genau. Aber ich verstehe es ein bisschen. Also hab ich auch nur ein bisschen gelogen.«

Lenjam vermutete, dass an dieser Logik etwas nicht stimmte. Doch wozu darüber nachdenken? Lieber überließ sie Nyima das letzte Wort, denn das hatte sie ja letztlich immer.

Ihre Gedanken kreisten stattdessen um Lama Samten, über dessen Herkunft man wenig zu wissen schien, obwohl doch alle immer so gern tratschten und Lenjam dafür stets ein offenes Ohr hatte. Den Lama mit dem steifen Bein habe Pala einmal irgendwo auf seiner Lhasa-Reise aufgelesen, so hatte sie eine der Tanten sagen hören. Er müsse aus Zentraltibet stammen, das habe man gleich bemerkt an seiner hochnäsigen Sprache, und er könne sich ja ruhig bemühen, die Khampa-Sprache besser zu lernen.

Doch gerade wegen dieser hochnäsigen Sprache, so erkannte Lenjam, als sie älter war, konnte Pala den Lama gut gebrauchen, denn so erhielten seine Mädchen den ordentlichen Unterricht, den sonst nur Jungen im Kloster bekamen. Die Tanten hatten einmal davon gesprochen, dass er den Lama ursprünglich für den zukünftigen Sohn mit nach Hause genommen hatte, der ihm dann jedoch versagt blieb. Wäre es nach Lenjam gegangen, hätten sie auch ganz gut ohne Lama Samten auskommen können. Aber, wie Amala sagte, es war eben eine große Ehre und sehr gut für das Wohl des Hauses, einen eigenen Lama zu haben für all die Rituale und Schutzgebete.

Nach dem Mittagessen durften die Mädchen spielen. Doch seit sie von Lama Samten unterrichtet wurden, spielten sie nicht mehr so häufig mit den übrigen Kindern des Anwesens, die zum größten Teil im zweiten Haus bei den anderen Tanten und Onkeln wohnten. Die meisten Kinder mochten Nyimas Spiele nicht mehr, denn ständig wollte sie den Lama spielen, und die Kinder sollten ihre Schüler sein und still sitzen.

Palas Haus war groß, und im weiten Vorhof war immer etwas los. Oft kamen Besucher, denn Pala genoss große Hochachtung. Er war, so viel wusste Lenjam, der Oberste der Sippe und besaß große Yak- und Schafherden, und er war der Herr über die Region. Nur dem Gyalpo, ihrem König, hatte er zu gehorchen, der schätzte ihn sehr, das wusste jeder.

Amala und Ani-la herrschten über den Haushalt. Für Lenjam war Ani-la fast ebenso wichtig wie Amala, vielleicht insgeheim noch wichtiger, denn sie glaubte, dass sie in Ani-las Herz den allerersten Platz einnahm. Zumindest hatte sie diese hoffnungsvolle Überzeugung. Andererseits war Ani-la eher auf der dienenden Seite im Haus, obwohl niemand so etwas gesagt hätte. Sie war eine Nonne, und deshalb hatte sie gut und dienend zu sein.

Neben Mola, der Großmutter, war Tante Puntsog die wichtigste der Tanten und wohnte in Palas Haus wie auch die boshafte Tante Tamdzin, vor der alle fast ebenso viel Respekt hatten wie vor Amala. Und auch Onkel Dokar, die kleine Pema und deren drei kleine Buben wohnten mit im Haus, denn Onkel Dokar war der Bruder von Pala, auch wenn man sich das nur schwer vorstellen konnte.

»Onkel Dokar war im letzten Leben ein Stein«, sagte Nyima, »darum mag er nur herumsitzen und nichts tun.«

Die anderen Onkel, die alle »Palas Männer« nannten, wohnten mit weiteren Großmüttern, Tanten und Kindern im zweiten Haus, das ebenso groß war wie das vordere Haus des Anwesens, aber nicht so gut ausgestattete Räume hatte.

Am Abend, wenn die Pferde versorgt waren, vollzog Lama Samten die Rituale für die Schutzgottheit des Hauses und die örtlichen Geistwesen, und alle gesellten sich dazu, denn es war überaus wichtig, in guter Beziehung zu den mächtigen unsichtbaren Wesen zu stehen. Lenjam und Nyima mochten das gemeinsame Singen und Rezitieren, zumal sich, wie Lama Samten sagte, die hohen Gottheiten Chenresig und Arya Tara darüber freuten und darum besonders gut auf Lenjam und Nyima aufpassten und sie dabei unterstützten, gute Menschen zu werden, Verdienste zu sammeln und eine gute Wiedergeburt zu bekommen.

Nach und nach erklärte der Lama die Begriffe der Texte, die sie lesen konnten, und ihr Verständnis für die Inhalte wuchs, wenn auch Lenjam sich unter dem Ziel, »den Erleuchtungsgeist zu entwickeln«, nicht viel vorstellen konnte. Doch dieses tägliche Studium führte dazu, dass eine Kluft zwischen den Mädchen und den anderen Kindern des Anwesens entstand. »Sie sind dumm und kindisch«, pflegte Lenjam zu sagen, »sie wissen ja gar nichts.«

»Das war ein Sommer, wie er sein sollte, die Ernte wird gut sein«, hörte Lenjam Pala sagen. »Ich denke, Ten-Dorje ist jetzt groß genug, um zu helfen. Wir sollten ihn nach der Sommerklausur aus dem Kloster holen.«

»Aber er war doch immer so ein Winzling«, erwiderte Amala, »da wird er jetzt auch nicht sonderlich groß sein. So viel älter als Nyima und Lenjam ist er ja nicht. Ob der eine große Hilfe sein wird?«

Pala brummte. Er gab Amala oft recht und machte das mit einem Brummen deutlich.

»Aber einen Versuch ist es wert«, erklärte er nach kurzem Nachdenken. »Wir können ein paar Hände mehr gut gebrauchen. Und ich gebe dem Kloster schließlich genug für ihn.«

Dieses Gespräch, das sie zufällig mitgehört hatte, fand Lenjam sehr aufregend. Den entfernten Cousin kannte sie kaum. Pala hatte Ten-Dorje, das älteste Kind jener Verwandten, die eine seiner Herden hüteten, als kleinen Jungen ins Kloster gegeben, nachdem Amala mehrmals nur Mädchen geboren hatte, von denen lediglich Nyima überlebt hatte. Schließlich musste jemand von Palas Stand einen Sohn oder Neffen im Kloster haben, das gehörte sich so.

Am Abend im Schlafraum der Frauen besprach sie mit Nyima flüsternd, um die Tanten und Mägde nicht zu stören, wie es wohl sein würde mit Ten-Dorje als Spielkameraden.

»Gut, dass Pala nicht eine von uns in ein Kloster gesteckt hat«, flüsterte Lenjam.

Nyima prustete verächtlich. »Puh, eine Nonne. Aber die Jungen dürfen im Kloster viel lernen, mehr als wir.«

Lenjam fand die Vorstellung, mehr lernen zu müssen, nicht erfreulich.

»Er kann bestimmt nicht so gut lesen wie ich«, flüsterte Nyima, »auch wenn er älter ist.«

Lenjam lächelte zufrieden in der Dunkelheit. »Und so gut reiten wie ich kann er erst recht nicht.«

»Wenigstens hat er was gelernt und ist nicht dumm«, sagte Nyima und drehte sich zur Seite. »Hoffentlich«, fügte sie hinzu.

Der Cousin würde eine willkommene Abwechslung bieten. Als Klosterzögling hatte er gewiss kein Interesse an den wilden Spielen der Jungen. Man könnte Wortspiele mit ihm machen oder Rätselspiele, solche Dinge. Oder das Spiel mit der Leiche.

Es war eine echte Leiche, die den Anlass zu diesem Spiel gegeben hatte.

Männer aus der Gegend flussabwärts waren eines Tages auf dampfenden Pferden und in höchster Eile mit einem Toten über dem Sattel in den großen Hof geritten. Der Mann, ein Nomade, war von seinem Bruder auf einer Almweide gefunden worden, bewacht von seinem Hund und die Schafe in alle Richtungen verstreut.

»Er lag einfach da«, sagten die Männer, »mit weit aufgerissenen Augen ohne irgendeine Verletzung und kein Mensch weit und breit.«

Es war Palas Aufgabe, solche Vorfälle zu untersuchen und dem Gyalpo zu melden. Die Familie hatte den Toten nicht behalten wollen. Möglicherweise hatte ein Geist seine Lebenskraft geraubt. Die Leiche brachte alle in Gefahr, denn jederzeit konnte ein Dämon von dem Toten Besitz ergreifen, und dann würde er als Rolang aufstehen und die Gegend unsicher machen. Man wusste, wie gefährlich Rolangs waren. Berührten sie einen Menschen, fiel dieser augenblicklich tot um. Unverzüglich hatten sich die Verwandten mit ihrer beunruhigenden Last auf den Weg gemacht.

Zum Glück lebte ein Bönpa in den Bergen über dem Tal. Er kannte die nötigen Rituale und hatte die Zauberkräfte, um solch ein Unheil zu verhindern. Pala schickte zwei seiner Männer los, um den mächtigen Zauberer aus seiner Einsiedelei zu holen, und befragte die Leute, die den Toten gebracht hatten. Zuerst hatten sie gedacht, er sei das Opfer von Räubern geworden. Es gab ein Gerücht, dass sich im Norden eine Horde räuberischer Krieger aus dem Golok-Land herumtrieb. Doch obwohl diese Räuber stahlen wie die Raben, wusste man, dass sie nach Möglichkeit vermieden, ihre Opfer zu töten. Und es gab ja auch keinerlei Anzeichen einer Verletzung.

Pala trug für den offiziellen Anlass seine prachtvolle, mit Leopardenfell besetzte Chuba und sah sehr beeindruckend aus. Das ist unser Pala, dachte Lenjam stolz. Alle haben Achtung vor ihm, manche fürchten ihn sogar. Er ist der wichtigste Mann weit und breit. Nyimas böse Behauptung, Pala sei nicht ihr richtiger Pala, lag lange zurück, lange genug, um ein beruhigendes Dunkel darüberzubreiten.

Die Leiche wurde in eine Kammer neben den Ställen gebracht, aus der man eilig einiges Gerümpel entfernt hatte, und der Lama richtete im Hof einen Schrein mit Butterlampen und allen nötigen Ritualgegenständen her. Mit Trommel, Glocke und Rezitationen vollzog er ein Ritual, das machtvolle Beschützer herbeirufen sollte. Lenjam fürchtete sich, doch Nyima behauptete, keine Angst zu haben.

»Und wenn ein böser Geist sich an Lama Samten vorbeimogelt und in die Leiche fährt?«, fragte Lenjam leise.

»Unsinn«, antwortete Nyima. »Der Lama hat unsere Beschützer gerufen, und heute Abend kommt der Bönpa und sorgt dafür, dass sich hier kein böser Geist blicken lässt.«

Lenjam seufzte. »Na ja, man sieht sie ja nicht.«

»Onkel Dokar hat einen gesehen«, sagte Nyima.

»Behauptet Mola. Onkel Dokar redet ja nie darüber.«

»Weil er danach so krank war.«

»Hast du ihn gefragt?«

Nyima verdrehte die Augen. »So was fragt man doch nicht. Aber er hat es Mola erzählt.«

Am Nachmittag kamen die Männer mit dem Bönpa.

Kaum wagte Lenjam das dunkle, faltige Gesicht anzusehen, das fast im langen, filzigen Haar verschwand, und sie vermied den Blick in die wilden Augen. Nichts außer einer alten, knielangen Chuba, die ein Strick zusammenhielt, bedeckte ihn. Seine Beine und sein freier Arm waren sehnig und muskulös und ließen viel Kraft vermuten. Wie war das möglich, überlegte Lenjam, wenn er doch ständig in seiner Einsiedelei hockte?

Die Mädchen hatten den Bönpa seit Jahren nicht gesehen. Er kam selten herunter in die Welt, und dies nur, wenn ein mächtiger Zauber gebraucht wurde. Er sei gar kein Mann aus Osttibet, sagten die Leute, aber Genaueres wusste niemand. Jeder im Dorf steuerte etwas zur Versorgung des geschätzten und gefürchteten Zauberers bei, und ein paar mutige Männer brachten jeden Mond einmal Tee, Tsampa, Trockenobst, getrocknetes Fleisch und Chang zu ihm hinauf.

Der Bönpa warf einen Blick auf die Leiche in der Kammer, ohne irgendjemanden zu begrüßen. »Putzt ihm den Hintern«, brummte er. »Der Kerl stinkt.«

Die Mitglieder der Familie, das Gesinde, die Verwandten des Toten und die wichtigeren Bewohner des Tals drängten sich hinter Pala an die Mauer, die tapfersten in der ersten Reihe. Dorthin hatte Nyima auch die widerstrebende Lenjam mit sich gezerrt.

»Wir müssen näher ran«, flüsterte Nyima. »Von hier sieht man ja nichts.«

Lenjam hielt die Schwester am Ärmel fest. »Bist du verrückt? Viel zu gefährlich!«

Doch nach wenigen Worten mit Pala verschwand der Bönpa in der Kammer, und Lama Samten postierte sich in einigem Abstand vor der geschlossenen Tür. Auf keinen Fall durfte jemand diesen Raum betreten, hieß es, bevor der Bönpa herauskam.

In der Kammer war es sehr still. Die Sonne verschwand hinter dem Bergrücken, und ein großer Schatten warf sich über das Dorf. Obwohl dies immer so war, wenn die Sonne unterging, schien es heute ein besonders finsterer Schatten zu sein, und die Dunkelheit, die sich um das Dorf zu schließen begann, ließ alle erschauern. Viele der Nachbarn eilten davon, um vor der Nacht ihre Häuser zu erreichen.

Mit dem Schatten kam die Kälte, eine ganz besondere Kälte, die unter Lenjams Kleider und sogar unter ihre Haut kroch. Sie fürchtete sich so sehr, dass ihre Zähne klapperten und sie beide Hände an die Wangen legen musste, um ihre Kiefer festzuhalten. Es fiel ihr ein, dass man in Gefahr das Mani-Mantra sagen solle, dann würde man beschützt. Sie flüsterte das Mantra fast unhörbar, in der Hoffnung, dass es dadurch nicht weniger wirkte. Mola murmelte immer das Mani-Mantra für das Wohl aller Wesen, dadurch wurde man auch ein guter Mensch, doch Lenjam war es in diesem Augenblick nicht wichtig, ein guter Mensch zu werden. Sie wollte beschützt sein.

Plötzlich erklangen aus der Kammer ein monotoner Gesang und das spitze Anschlagen der Glocke, die dumpfen Schläge der Trommel, dann der schaurige, durchdringende Ton der Knochentrompete und schließlich seltsame stampfende Geräusche. Das alles dauerte lang.

Amala und die Bewohner der beiden Häuser zogen sich zurück, nur der Lama, Pala mit seinen Männern und die Verwandten des Toten blieben im Hof. Nyima zog Lenjam in ein Versteck bei den Ställen und trippelte dabei wie ein unruhiges Pferdchen.

»Ich würde so gern zuschauen. Bestimmt kämpft der Bönpa mit Dämonen.«

Mit leuchtenden Augen ballte sie die Fäuste. »Ein Zauberkampf. Und er wird siegen. Er siegt immer. Es heißt, er ist der beste Zauberer weit und breit.«

Lenjam versuchte, sich einen Zauberkampf vorzustellen. Es musste sehr grässlich sein. »Steht nichts in unseren Büchern darüber?«

Mit verächtlichem Schnauben stieß Nyima sie in die Seite. »Dummkopf, in den Büchern stehen nur Sutras und heilige Verse. Wenn du fleißiger wärst, wüsstest du das. Nichts übers Zaubern.«

Bald hatte sich die Nacht fest in alle Winkel gesetzt, nur ein paar Fackeln erhellten den Hof. In der Kammer war es still geworden. Totenstill, dachte Lenjam mit Schaudern. Vielleicht hatten die Dämonen den Bönpa besiegt?

Pala und Lama Samten berieten sich beunruhigt. Lenjam zitterte und wollte nach oben, doch Nyima bestand darauf zu bleiben. Endlich schienen sich Pala und der Lama geeinigt zu haben. Zögernd ging der Lama zur Tür und öffnete sie einen Spalt. In der Kammer war kaum Licht, und er trat einen Schritt nach innen. Plötzlich fuhr ein greller Lichtstrahl aus der Öffnung, begleitet von einem gewaltigen Grollen wie der Schrei eines Tigers. Zumindest dachte Lenjam, so müsse der Schrei eines Tigers klingen.

Entsetzt sprang der Lama zurück und warf die Tür zu. Schritt für Schritt wich er zurück, als würde er bedrängt, seine Augen rollten, und seine Hände vor dem Mund zitterten. Lenjam hätte sich nicht vorstellen können, dass der gestrenge Lama jemals so verstört aussehen könnte.

Pala eilte auf ihn zu und hielt ihn am Arm. »Lama-la, was ist mit Euch?«

»Der … der … der … Khilkor«, stotterte der Lama atemlos, »der Zauberkreis, man darf nicht über den Rand treten. Aber ich wollte doch gar nicht, ich hab nicht gesehen …«

Entschlossen schob Pala den Lama zur Seite und rief den Torwächter herbei. Doch der Wächter trat erschrocken zurück und wedelte mit den Händen. Nein, nein, diese Tür würde er nicht bewachen, das würde er keinesfalls tun.

Mit unbewegtem Gesicht stellte sich Pala selbst vor die Tür. Nyima folgte ihm, und obwohl er sie wegscheuchte, blieb sie nicht allzu weit entfernt von der Kammer stehen. Lenjam rührte sich nicht. Um nichts in der Welt hätte sie sich der gefährlichen Tür nähern wollen, hinter der Unsägliches geschah.

Aber es geschah gar nichts mehr. In der Kammer wurde es still, und die Kälte der Nacht senkte sich über den Hof. Die Verwandten des Toten hatten sich längst wieder auf den Heimweg gemacht. Pala lud die Familien beider Häuser zur Tukpa ein, der abendlichen dicken Suppe, und alle versammelten sich im großen Hauptraum über den Ställen. Um der allgemeinen Aufregung entgegenzuwirken, bat Amala den Lama um eine Geschichte. Ja, ja, eine Geschichte, stimmten alle freudig zu, am besten eine Geschichte mit einer Leiche. Der Lama war einverstanden, denn er erzählte gern eine seiner lehrreichen Geschichten. Amala winkte Nyima herbei, sie solle den Buttertee in der noch fast vollen Schale des Lamas auffüllen, und wiederholte die Bitte in besonders höflicher Formulierung, wie es von ihr erwartet wurde.

Also erzählte Lama Samten beim schwachen Schein der Butterlampen:

»Vor langer, langer Zeit lebten in einem schönen Tal in den Bergen Indiens drei Jungen. Einer war der Sohn eines Königs, der zweite war der Sohn eines reichen Händlers, und der dritte war der Sohn eines armen Bauern. Eines Tages beschlossen die drei, auf einen sehr steilen Berg zu klettern und dort dem Berggott zu opfern. Nach einem Drittel des Wegs gab der Sohn des Königs auf, denn er hatte keine Lust, sich so sehr anzustrengen. Nach dem zweiten Drittel gab der Sohn des reichen Händlers auf, denn es gab nichts zu gewinnen. Nur der Sohn des armen Bauern gab nicht auf, denn er wollte vollenden, was er sich vorgenommen hatte, zumal das Opfer für den Berggott für die ganze Region Schutz vor Naturkatastrophen bedeutete. Auf der Spitze des Berges lebte in einer Höhle ein Asket mit langem, grauem Haar. Was willst denn du hier oben, fragte der Einsiedler, und der Junge sagte, dass es ihm wichtig sei zu vollenden, was er sich vorgenommen habe, und er wolle dem Berggeist opfern, damit er die Region schütze. Da nahm der Asket den Jungen als Schüler an.

Damals gab es auf der anderen Seite des Berges einen großen Friedhof, wo eine alte Leiche mit dem Namen ›Ozean des Vollendens‹ lag, die berühmt war für ihre Unbesiegbarkeit in Debatten. Der Meister wusste, dass jemand, der die alte Leiche besiegen konnte, indem er keine der Fragen beantwortete, die sie stellte, zu einer Goldmine an Weisheit zum Wohle aller Wesen werden würde. Also beschloss er eines Tages, den mittellosen Jungen mit dieser Mission zu betrauen. Er gab ihm einen neuen Namen, dazu ein Schwert, einen großen Sack und ein Lasso und warnte ihn, auf keinen Fall irgendeine Frage der Leiche zu beantworten, sonst sei er verloren. Der Junge befolgte des Meisters Worte und ließ sich von der Leiche nicht in eine Debatte ziehen. Kein Wunder, denn er wurde später der berühmte Philosoph Chandrakirti, und der Einsiedler war niemand anderer als der berühmte Weise Nagarjuna.

Der Bauernjunge widerstand also dem Drang, auf irgendeine Frage der Leiche zu antworten, so raffiniert und provozierend sie die Fragen auch stellte. Da wurde die Leiche schließlich ganz kleinlaut und wollte davonlaufen. Doch der Bauernjunge fing sie mit einem Lasso ein und steckte sie in den Sack. So konnte die Leiche niemanden mehr mit ihren giftigen Fragen überwältigen und Chandrakirti wurde der Meisterschüler der großen Nagarjuna.«

Dass der Bönpa irgendwann am Ende der Nacht verschwand, bemerkte nur der Torwächter, der ihn hinausließ. Und er erzählte am nächsten Morgen, noch immer ein wenig außer sich, wie der Bönpa, in der einen Hand den Sack mit den großzügigen Geschenken, den man ihm vor die Tür gelegt hatte, in der anderen den großen, schwarzen Purba, den dreischneidigen Ritualdolch, eine Weile vor dem Tor gestanden hatte und dann plötzlich mit weiten, wunderlich federnden Schritten davongeschnellt war.

»Er berührte die Erde nicht, ich schwöre es«, sagte der Mann noch immer fassungslos. Keiner im Haus hatte je einen Lung-gompa gesehen, wie man die magischen Schnellläufer nannte.

Nyima ärgerte sich. »Warum war ich nicht dabei? So was möchte ich auch mal lernen. Und Tummo, die innere Hitze. Ich will eine richtige Yogini werden mit all diesen richtig tollen Fähigkeiten.«

Sobald am nächsten Tag der Unterricht beim Lama beendet war, spielten die beiden Mädchen voller Eifer die Geschichte von der Leiche »Ozean des Vollendens« nach. Der Berg war eine Stelle in der Mauer, die das Anwesen umgab, wo einige große Steine heruntergefallen waren, sodass man hinaufklettern konnte. Lenjam trug den entscheidenden Sieg davon, als sie in der Rolle der Leiche auf dem Boden lag und sagte: »Du hattest gar keinen Kuckuck auf dem Dach, oder?«

»Doch, hatte ich!«, entfuhr es Nyima erbost.

Lenjam sprang auf und jubelte. »Gewonnen! Gewonnen! Du hast verloren!«

»Das war keine Frage, das war eine Behauptung«, kreischte Nyima. »Du hast nicht gewonnen!«

Aber diesmal ließ Lenjam ihr nicht das letzte Wort. »Ich habe ›oder?‹ gefragt. Das ist eine Frage.«

»Es ist eine Behauptung, du blöde Nuss!«, schrie Nyima. »Du bist dumm, dumm, dumm. Mit dir spiele ich das Spiel nie wieder. Du bist einfach viel zu dumm dazu.«

Sie drehte sich um und ging zum Haus. Lenjam griff nach einem Stein und warf ihn, so fest sie konnte. Sie hatte treffen wollen und war erstaunt, wie gut sie traf. Als Palas harte Hand sie strafte, war das sehr unangenehm, aber nicht gar so schlimm, denn sie hatte ja treffen wollen. Allerdings nicht ganz so heftig, dachte sie am nächsten Tag, als Nyima Schmerzen in der Schulter hatte und den Arm nicht gut bewegen konnte. Am dritten Tag überwand sie sich.

»Es tut mir leid, Nyima. Wirklich. Ich sag eine Stunde lang Mantras für deine Schulter.«

Nyima war nicht nachtragend, doch es dauerte noch einige Zeit, bis sie das Spiel wieder spielten. Darauf verzichten wollten sie nicht, denn es war ein gutes Spiel, bei dem man schlau sein musste, und das gefiel ihnen.

Als die Sommerklausur im Kloster schließlich beendet war, durften Lenjam und Nyima ihren Onkel Dokar und zwei Männer ihres Vaters begleiten, die Ten-Dorje abholen sollten. Bei strahlendem Frühherbstwetter machten sie sich in der Morgendämmerung auf den Weg, ritten am Fluss entlang, durch das weite, von reifen Feldern bedeckte Tal und über einen Höhenzug, in den der Fluss eine unpassierbare Schlucht geschnitten hatte. Es war fast Mittag, als sie das Kloster erreichten.

Als Töchter des Bezirksaufsehers durften die Mädchen im Vorzimmer des jungen Rinpoches speisen, zusammen mit Onkel Dokar und mehreren Besuchern, die darauf warteten, vorgelassen zu werden. Nachdem sie ihre Schalen geleert hatten, wurden sie in den Empfangsraum des Rinpoches gebracht, vollzogen die drei Niederwerfungen, wie es von ihnen erwartet wurde, und durften ihre Glücksschals überreichen, in deren Enden kleine Goldbrocken und kostbare Türkise geknüpft waren.

Buttertee wurde gereicht, und nachdem höfliche Worte mit Onkel Dokar gewechselt worden waren, beugte sich die jugendliche Wiedergeburt vor und wies auf Nyima.

»Man sagt, du kannst gut vorlesen. Gib uns eine Kostprobe deiner Kunst. Was kannst du denn lesen?«

Nyima warf den Kopf zurück und sagte stolz: »Alles, den ganzen Kanjur. Den habe ich schon in einigen Häusern in unserem Tal vorgelesen.«

Deutlich sah Lenjam den Schatten des Unmuts im Gesicht des strengen Tutors, von dem es hieß, er zwinge den jungen Rinpoche, ununterbrochen zu lernen. Sie ahnte seine Gedanken. Ein Mädchen las den Kanjur vor? Das war den Mönchen vorbehalten, ein Mädchen sollte nicht vorlesen. Und möglicherweise bekam sie sogar Geschenke dafür wie die Mönche. Das störte die Ordnung der Dinge.

Sie zupfte Nyima warnend am Ärmel, doch Nyima beachtete sie nicht. Eifrig ergriff sie das Buch, das einer der Mönche ihr reichte, wickelte es ehrerbietig aus seinem goldgelben Stoff, hob den kunstvoll geschnitzten und bemalten Holzdeckel ab und hielt das Blatt nah vor die Augen.

»Lankavatara-Sutra«, las sie, »Selbstverwirklichung des edlen Wissens.«

Lenjam erschrak. Diesen Text hatte Nyima noch nie laut gelesen, er gehörte nicht zu ihrem Lernmaterial. Doch Nyima wandte das Blatt um und begann zügig vorzulesen.

»So habe ich gehört. Der Erhabene erschien einst im Schloss von Lanka, dem Gipfel des Berges Malaya inmitten des großen Ozeans. Eine große Zahl der Boddhisattva-Mahasattvas hatte sich in wunderbarer Weise aus allen Buddha-Ländern dort versammelt.«

»Blättere weiter«, unterbrach sie der Rinpoche mit einer ungeduldigen Handbewegung. »Lass sehen, eine andere Seite.«

Der Mönch nahm vorsichtig das Buch aus Nyimas Händen und reichte es dem Rinpoche, der eifrig darin blätterte. Lenjam verkrampfte die Hände. War der Rinpoche nicht zufrieden? Nyima hatte so wunderbar schnell gelesen, daran gab es doch nichts auszusetzen. Doch Nyima war nicht im Geringsten beunruhigt, und ihre Stimme war unverändert hell und klar, als sie weiterlas.

Mahamati sagte: »Ehrwürdiger, zu welcher Art von Unterscheidung und zu welcher Art von Gedanken sollte der Begriff ›falsche Vorstellungen‹ angewendet werden?« Der Erhabene antwortete: »Solange die Menschen nicht die wahre Natur der objektiven Welt verstehen, verfallen sie der dualistischen Ansicht über die Dinge. Sie stellen sich vor, dass die Vielheit äußerer Objekte real ist. Sie haften an ihnen und stehen unter dem Einfluss der Macht der Gewohnheitsmuster des Denkens und Fühlens. Aus diesem Grunde wird ein System des Meinens – Geist und was zu ihm gehört – aufgebaut und als real aufgefasst. Dies führt zur Annahme eines bleibenden Selbst und was zu ihm gehört, und so wird die Aktivität des Geistsystems unterhalten. Durch Abhängigkeit und Anhaften an der dualistischen Geistesgewohnheit nehmen sie die Ansichten der Philosophen an, die auf diesen falschen Ansichten aufgebaut sind, wie Sein und Nichtsein, Existenz und Nichtexistenz, und so entsteht das, was wir falsche Vorstellungen nennen.«

»Gut, gut, das reicht!«, sagte der Rinpoche und lächelte anerkennend. »Du liest wirklich sehr schnell.«

Lenjam schielte nach dem Tutor, der vergeblich versuchte, sein Missfallen zu verbergen. Mögen die Dämonen dich jagen, dachte sie, damit du den armen jungen Rinpoche in Ruhe lässt.

»Würdest du es wagen, dich einmal mit unserem schnellsten Leser zu messen?«, fragte der Rinpoche vergnügt.

»O ja, bitte!«, erwiderte Nyima begeistert. »Ich werde gewinnen.«

»Auf keinen Fall«, sagte der Tutor scharf. »Das ist unmöglich. Sie ist ein Mädchen.«

Mit leiser Stimme, aber deutlichem Nachdruck erwiderte der Rinpoche: »Mäßigt Euch, verehrter Khenpo-la!«

Lenjam spürte das Gezerre um Macht zwischen dem jungen und dem älteren Mann und zog den Kopf ein.

»Am besten lassen wir den Höchstehrwürdigen Lama Döndup entscheiden«, sagte der Rinpoche nach einem Augenblick des Nachdenkens und gab, ohne einen Einwand des Tutors abzuwarten, dem Mönch an der Tür den Auftrag, den Höchstehrwürdigen Lama zu holen.

Mit höflich gesenktem Kopf versuchte Lenjam, aus den Augenwinkeln so viel wie möglich zu sehen. Offenbar hatte der Rinpoche im Spiel der Macht gewonnen, so viel konnte sie dem eisernen Gesichtsausdruck des Tutors entnehmen. Sie wunderte sich. Galt der Rinpoche nicht als lebender Buddha? Wie konnte der Tutor sich ihm gegenüber so anmaßend verhalten? Aber nun ja, sie mussten ja wieder ganz vorn anfangen, diese Buddhas, neu geboren werden, an der Brust ihrer Mutter nuckeln wie kleine Lämmchen, sie mussten gesäubert werden und sprechen lernen und all das. So war es doch. Lenjam unterdrückte ein Lächeln, als sie sich den Rinpoche als Kleinkind vorstellte, dem der Kot an den Beinchen herunterlief.

Das schweigende Warten auf den alten Meister, der in einem eigenen Häuschen über dem Kloster wohnte, wurde lang und begann zu beißen. Der Rinpoche schlürfte nachdenklich seinen Tee. Nyima hielt ihren Kopf stolz und siegessicher erhoben. Lenjam, in das zähe Schweigen gebannt, konnte nichts anderes tun, als sich weit weg zu wünschen.

Als der Höchstehrwürdige Lama Döndup schließlich hereingeführt wurde, gebärdete er sich wenig ehrwürdig. Schon an der Tür lachte er laut. »Streit, meine Lieben?«

Er war ein kleiner Mann mit feinen, zerknitterten Zügen. Wie ein Babyköpfchen, dachte Lenjam angesichts des runden, kahl geschorenen Schädels, und sie empfand eine wunderliche Mischung von Ehrfurcht und Zuneigung.

Mit einem Satz sprang der junge Rinpoche von seinen Polstern und vollzog in Demut drei Niederwerfungen vor dem kleinen Lama. Mit offenem Mund schauten die Mädchen zu. Sollte dieses Männchen tatsächlich über dem Rinpoche stehen?

Tutor und Rinpoche sagten die passenden Höflichkeitsworte. Der Rinpoche schob den diensteifrigen Mönch beiseite und half dem Hohen Lama eigenhändig auf einen erhöhten Polstersitz, fast so hoch wie der Thron des jungen Rinpoches.

»Wir bitten Euch um Verzeihung, Höchstehrwürdiger Lama-la, dass wir Euch aus Euren Meditationen gerissen haben«, sagte der Rinpoche in der feinsten Hochsprache. »Aber wir möchten ehrerbietigst um Euren Rat bitten. Diese hier«, dabei wies er auf Nyima, »kann unglaublich schnell lesen. Es wäre doch ein guter Ansporn für unsere Jungen, wenn sich der schnellste Leser unter ihnen mit ihr messen würde.«

ENDE DER LESEPROBE