15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

»Alles, was Du willst, aber lass mich kommen, um Dich abzuholen«, schrieb Robert Falcon Scott 1907 an die Bildhauerin Kathleen Bruce, nur einen Tag nachdem er ihr bei einer Londoner Teegesellschaft begegnete und ihrem unkonventionellen Freigeist erlag. Als Waise und jüngstes von elf Kindern in der Obhut eines Onkels groß geworden, hatte Kathleen früh gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Kaum erwachsen, ging sie trotz kärglicher Mittel zum Kunststudium nach Paris, pflegte Freundschaften zu Auguste Rodin, Isadora Duncan und George Bernard Shaw, diente als freiwillige Helferin im Mazedonienkrieg und schlief auf Reisen in Männerkleidern getarnt unter freiem Himmel. Sie wurde als Scotts Ehefrau zu seiner engsten Vertrauten und Triebfeder seiner Südpolexpedition – und führte auch als seine Witwe ein Leben so voll von unbändiger Entdeckerlust, großen Namen, künstlerischen und nicht zuletzt politischen Ambitionen, dass es für zwei gereicht hätte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Ähnliche

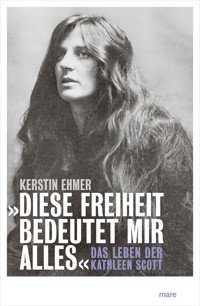

Kerstin Ehmer

»DIESE FREIHEIT BEDEUTET MIR ALLES«

Das Leben der Kathleen Scott

© 2023 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag

Coverabbildung Public Domain

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-829-8

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-688-1

www.mare.de

Für die FreundinnenSabine Jenner und Martina Wimmer

Inhalt

1 Ein Requiem

2 Amour Fou

3 In See stechen

4 Ein Mann stirbt, ein Held wird geboren

5 Das Viktorianische Zeitalter

6 Die Letzten beißen die Hunde

7 Windige Entscheidungen

8 Freiheit und Fremde

9 »The Angel in the House«

10 Ein kurzer Blick in die Hölle

11 Unter freiem Himmel

12 Die schlimmsten aller Umstände

13 Flirt versus Tugend

14 Die Frau, die sie nicht sein will

15 Lady with a headache

16 Der große Krieg

17 Stille nach dem Sturm

18 Ein Adler mit nur einem Flügel

19 Reality Check

20 Drei plus eins

21 Von Krokodilen und Göttern

22 Zwei Wiederauferstehungen und eine Sonnenfinsternis

23 Royals und Resignation

24 Meine Häuser, meine Boote, mein Mann, meine Söhne

25 Das Wahre, Gute, Schöne

26 Das Summen einer Bienenkönigin

27 »Es wird keinen Krieg geben«

28 Herzschwächen

29 Das Schwiegermuttermonster

30 Drei Häuser und kein Zuhause

31 Ende und Anfang

32 Alles oder nichts

Epilog

Quellen

Bildteil

Literatur

Bildquellen

1

Ein Requiem

1913

Die Trauerfeier fällt ausgerechnet auf einen Valentinstag. Mehr als 10 000 Menschen säumen am 14. Februar 1913 den Trauerzug durch die Straßen der City of London. Sein Ziel: St. Paul’s Cathedral. Kein Platz auf den Bänken ist frei geblieben. Das öffentliche Interesse ist so groß, dass den Angehörigen und Freunden der Toten spezielle Tickets ausgehändigt werden, um ihnen einen Platz zu garantieren. Etliche Minister sind da. Sogar König George V., ansonsten nur auf Beerdigungen von Mitgliedern der königlichen Familie anwesend, zeigt sich im vollen Ornat eines Navy-Admirals. Sie alle sind gekommen, um Robert Falcon Scott und den unglücklichen Mitgliedern seiner Mannschaft die letzte Ehre zu erweisen.

Zwar erreichten sie ihr Ziel, den Südpol, aber als sie dort anlangten, wehten am südlichsten Punkt der Erde bereits die Flaggen der norwegischen Expedition unter Roald Amundsen. Scott und seine Männer hatten das Rennen verloren. Und keiner von ihnen würde nach Hause zurückkehren. Sie starben im Frühjahr 1912 nur noch 250 Kilometer vom rettenden Lager entfernt, einer durch Erschöpfung, die anderen vier in einem Orkan, den niemand hätte vorhersehen können. Sie erfroren durch einen plötzlichen Temperatursturz, der in diesem Ausmaß weder vor noch Jahrzehnte nach ihrer Expedition jemals gemessen wurde.

Amundsen hatte den Pol einen Monat vor ihnen erreicht, aber er hat den unbekannten Kontinent weder vermessen noch kartiert. Seine Expedition machte keine meteorologischen Aufzeichnungen und sammelte keine Gesteinsproben, die das Gewicht ihrer Schlitten vergrößert hätte. Amundsens alleiniges Ziel war das schnelle Erreichen des Pols gewesen, ein Unternehmen, das lediglich ihm selbst und sonst niemandem nützte. Scott hingegen wollte nicht nur als Erster den Südpol erreichen und so für sein Land in Besitz nehmen, sondern auch die Wissenschaften bei der Erforschung dieses fast gänzlich unbekannten Kontinents unterstützen.

Sieben Monate nach ihrem Tod fand ein Suchtrupp ihre gefrorenen Körper in einem vorbildlich aufgeräumten Zelt. Es war so akkurat gebaut, dass es den Stürmen eines ganzen antarktischen Winters getrotzt hatte. Der Trupp barg die Gesteinsproben, die sie über Hunderte Kilometer über Eis und Fels gezogen hatten, die meteorologischen Aufzeichnungen, geführt bis zum letzten Atemzug, ihre Briefe und Tagebücher.

Die erschütterten Männer des Suchtrupps verlasen den Beerdigungssermon und sangen den toten Kameraden ein letztes Onward, Christian Soldiers. Dann ließen sie das Zelt über den Toten zusammenfallen und begruben sie unter einem Schneehügel. In seine Spitze steckten sie ein Kreuz und überließen die Helden ihrem Schicksal. Die Eisdrift würde ihr kaltes Grab weiter nach Norden tragen, ihre Scholle um das Jahr 1985 vom Schelfeis kalben und hinaus in den Antarktischen Ozean treiben.

Also muss vier Monate später an diesem traurigen Valentinstag in St. Paul’s Cathedral die Trauerfeier ohne die sterblichen Überreste der Polarforscher stattfinden. Ebenfalls abwesend ist die Witwe des Expeditionsleiters Kathleen Scott. Während die Glocken läuten, befindet sie sich auf einem Passagierschiff im Südpazifik mit Kurs auf Neuseeland, unterwegs in der Hoffnung, ihren Mann nach dreijähriger Trennung am anderen Ende der Welt wieder in die Arme zu schließen.

Die englische Presse covert derweil die Trauerfeier mit teils mehrseitigen Fotoreportagen. Die Titelseite des Daily Sketch zeigt beinahe vollformatig eine unübersehbar große Menge schwarz gekleideter Trauernder. Hineincollagiert sind Porträts von Robert Falcon Scott, seiner Frau Kathleen und ihres Sohnes Peter. Scott wirkt heroisch, Kathleen bedrückt und schüchtern, das Kleinkind lacht pausbäckig in die Kamera. Ein seltsam unstimmiges Triumvirat. Die Headline lautet: »Nation’s requiem for the antarctic heroes«, garniert mit einem Zitat Lord Byrons: »Ein Thron aus Felsen, eine Robe aus Wolken, ein Diadem aus Schnee«. Schwereres Geschütz hat die englische Lyrik kaum aufzubieten.

Man hatte vergeblich versucht, Kathleen Scott zu erreichen. Ihre Route führte sie über New York. Sie wurde tanzend im Ritz gesichtet, im Colony Club, im Plaza, im Martin’s. Stets war sie bereits weitergezogen, wenn die Telegramme mit den schlechten Nachrichten eintrafen. Dann hieß es, sie habe den Süden der USA im Zug durchquert und sei nun zu Pferd mit ein paar Cowboys in Mexiko unterwegs. Daheim in London vermisst der Korrespondent des Evening Standard »die eine, die nichts ahnend von der furchtbaren Tragödie, die unglückliche Frau, noch immer auf hoher See, errötet vor Hoffnung und Erwartung, begierig, dem geliebten Mann zu begegnen und die Triumphe seiner Rückkehr zu teilen. Das erzeugte ein Gefühl von Irrealität.«

Doch so ahnungslos, wie der Journalist befürchtet, ist sie nicht. Äußerlich gefasst, sieht es in ihrem Innern anders aus. Widersprüchliche Informationen über den Verlauf der Expedition waren bereits ein gutes Jahr zuvor nach London gelangt. Amundsen hatte den Pol am 14. Dezember 1911 erreicht, dennoch wurde zunächst Scotts Sieg verlautbart. Reporter hatten ihr Haus belagert, Telegramme waren im Stundentakt eingetroffen, keines von Scott autorisiert, eine Woge hastig verfasster Mutmaßungen. Er würde ein weiteres Jahr in der Antarktis bleiben, nur das war sicher. Darüber, wie es ihm ging, gab es keinerlei Information. Zermürbt vom nicht abreißenden Strom der Falschmeldungen, beunruhigt von düsteren Vorahnungen, hatte sie beschlossen ihrem Mann entgegenzusegeln. Sie war nicht sicher, ob Scott das von ihr erwartete, fuhr aber trotzdem. »Als Mutter und als Bildhauerin bin ich einigermaßen gut, aber darüber hinaus? Wahrscheinlich Versagen«, vertraute sie ihrem Tagebuch an. Dass Scott bei ihrem Aufbruch bereits seit Monaten tot war, wusste sie nicht. Die Nachricht erreicht sie erst fünf Tage nach der Londoner Trauerfeier auf dem Ozean zwischen Kalifornien und Tahiti.

Der hilflose Kapitän des Schiffs bittet sie mit einem Gesichtsausdruck, den sie nicht deuten kann, in seine Kabine. Er habe Nachrichten für sie, wisse aber nicht, wie er sie überbringen solle. Sie fragt: »Die Expedition?« Er bejaht und reicht ihr mit unsicherer Hand ein Telegramm: »Scott und sechs andere sterben in einem Blizzard nach Erreichen des Südpols.«

Ihre Reaktion kann nur mit einiger Mühe als solche bezeichnet werden: »Oh well, never mind! Ich habe damit gerechnet. Vielen Dank. Ich werde mich jetzt zurückziehen und darüber nachdenken.« Doch das tut sie nicht. Stattdessen besucht sie einen Spanischkurs, der zum Zeitvertreib der Passagiere angeboten wird. Beim anschließenden Lunch diskutiert sie engagiert über die Politik der Amerikaner, den Nachmittag verbringt sie bei brütender Hitze mit einem Buch an Deck.

Am nächsten Tag erreichen sie Rarotonga. In dünnen Fäden fällt Regen aus einem blassgrauen Himmel, der in der Ferne, dort, wo der Horizont sein sollte, übergangslos in einem gleichfarbigen Ozean ertrinkt. Dunstwolken verfangen sich an den Gipfeln der Vulkanberge. Trübe Wellen rollen an die Riffe und Strände einer schemenhaften Insel, deren Konturen in der feuchtigkeitsgesättigten Luft verwischen. Das tiefe Blau, das leuchtende Türkis, diese Farben, die den Südpazifik zu anderen Jahreszeiten in einen fast obszönen Farbrausch versetzen, bleiben Kathleen Scott erspart. Gnädig erlässt ihr die Natur dieses unwiderstehliche Delirium.

Auf Rarotonga, der größten der Cookinseln, kann sie der Enge des Schiffs für kurze Zeit entfliehen. In Begleitung eines jungen Südamerikaners klettert sie bis ans Ende einer in den Ozean hineinragenden Felskette. Im Nieselregen starrt sie stundenlang auf das weiße Band der Gischt, mit dem die grauen Wellen über dem Riff brechen. Ihr Begleiter spricht keine Sprache, die sie versteht. Dennoch bleibt er schweigend an ihrer Seite, und nichts anderes hätte sie ertragen. Erst bei Einbruch der Dunkelheit kehren sie vollkommen durchnässt zurück an Bord. Was in den letzten Stunden nur sie selbst, der Kapitän und die Offiziere gewusst haben, ist nach dem Hafenaufenthalt nun sämtlichen Passagieren bekannt. Noch sieben Tage bleibt sie unter allgemeiner Beobachtung, auf einem Schiff voller Fremder ohne Privatsphäre, dann erreichen sie Wellington, Neuseeland. Als sie dort eintrifft, ist sie Englands berühmteste Witwe, ihr verstorbener Mann ein Held, hinter dem sich die Nation versammelt hat.

Bevor Scott zur letzten und tragisch endenden Etappe seiner Expedition, zur Eroberung des Südpols, aufbrach, hat er Kathleen in einem Brief aus dem Basislager zu ihrer Gefasstheit und Selbstkontrolle gratuliert. Sie sei die »Antithese einer mitleidheischenden Strohwitwe«. Er hat sich nicht in ihr getäuscht. Ihr Status hat sich jedoch in der Zwischenzeit verändert: Aus der Strohwitwe ist eine echte Witwe geworden, die alleinerziehende Mutter eines Sohnes, eine Entwicklung, die sie zunächst nicht im Mindesten zu erschüttern scheint. Nach dem Erhalt des fatalen Telegramms notiert sie in ihr Tagebuch: »Mein Gott ist göttlich. Ich muss Ihn nicht berühren, um das zu wissen. Lass mich in diesem großen, bewundernden Hochgefühl schwelgen, lass es nicht beschmutzt werden von Trauer und Sorge. In Ihm werde ich jubeln. Mein Gott ist glorreich und wird es immer sein. Einsamkeit ist nie etwas gewesen, wovor ich mich gefürchtet habe. Wäre er gestorben, bevor ich von seiner Großartigkeit erfahren hätte, bevor er der Vater meines Sohnes geworden wäre, hätte ich vielleicht einen Verlust empfunden. Nun aber empfinde ich nichts dergleichen. Wird das irgendjemand verstehen? Ich denke nicht. Also hülle ich mich weiter in lästige Verschwiegenheit. Müssen auch die größten Visionen des Herzens durch diese Zurückhaltung befleckt werden?«

2

Amour Fou

1907–1910

Kathleens pathetische Tapferkeit sollte nicht über das Ausmaß ihrer Katastrophe hinwegtäuschen. Mit Scott verliert sie die Liebe ihres Lebens. Eine Beziehung, die nicht unkompliziert verläuft. Anfang 1907, sechs Jahre zuvor, begegnen sie sich zum ersten Mal bei einem prominent besetzten Abendessen. Es wird von Mabel Beardsley veranstaltet, Schauspielerin und ältere Schwester des Malers Aubrey Beardsley, eines früh verstorbenen und skandalumwitterten Künstlers, der mit seinen erotischen Illustrationen und Zeichnungen die prüden Geister des viktorianischen Englands in Aufregung versetzte. Hartnäckig halten sich Gerüchte über ein inzestuöses Verhältnis der Geschwister. Mabels Heirat mit einem sechs Jahre jüngeren Schauspieler trägt nicht dazu bei, das Gerede verstummen zu lassen.

Kathleen notiert: »Es war ein Fest der Löwen, ohne ausgleichende Löwinnen. Die Gastgeberin war nur eine stellvertretende Löwin, keine Großwildjägerin. Sie war die charmante Schwester eines verstorbenen Löwen, und hauptsächlich seine Freunde waren eingeladen. Aber es waren tatsächlich Löwen, prächtige Löwen, wie mir schien.«

Sie sitzt zwischen Max Beerbohm, dem Dandy Dante, einem scharfzüngigen Theaterkritiker und Karikaturisten, und dem schottischen Autor J. M. Barrie, dem Schöpfer der Figur Peter Pans. Ihnen gegenüber, am anderen Ende der Tafel, entdeckt sie eine in diesem Kreis ungewohnte Erscheinung, einen Marineoffizier, den Kapitän zur See Robert Falcon Scott. Er ist nach seiner ersten, äußerst erfolgreichen Antarktisexpedition zu einem allseits gefeierten Helden avanciert. »Er war nicht mehr jung, vielleicht vierzig, nicht besonders gut aussehend, aber gesund und aufgeweckt«, notiert sie mäßig beeindruckt. Nach dem Essen erkundigt sich Scott, woher ihre Haut diese wunderbare Bräune habe, die ihre Augen in einem fast unnatürlichen Blau erstrahlen lasse. Sie antwortet, dass sie ein paar Wochen in Griechenland umhergestreunt sei. Daher der Teint. Dann verabschiedet sie sich, um ihren Zug zu erreichen. Mehr wird in den nächsten zehn Monaten nicht zwischen ihnen passieren.

Kathleen muss mit unklaren Beschwerden ins Krankenhaus. Aus ihrem Unterleib entfernen die Ärzte eine Zyste. Darin finden sich Haare und Fingernägel, die Überreste eines nicht entwickelten Zwillings. Sie nimmt es gelassen. Wichtig ist ihr lediglich, dass genug in ihrem Innern zurückgeblieben ist, um eines Tages ein eigenes Baby bekommen zu können.

Max Beerbohm, ihr Tischnachbar beim Dinner der Löwen, schickt ihr einen gezeichneten Blumenstrauß, weil die Läden bereits geschlossen haben. Auch nach ihrem Krankenhausaufenthalt bleibt er um sie besorgt. »Fühle Dich bitte nicht allzu gesund«, schreibt er. »Ich meine damit, klettere nicht auf Ulmen, um Krähennester auszuspähen, oder steh um drei Uhr dreißig auf, um Otter zu jagen. Schlaf nicht draußen in den Bergen, nur um herauszufinden, ob englische Schafhirten genauso leicht zu erschrecken sind wie griechische …«

Und in einem anderen Brief: »Wie geht es Dir? Körperlich meine ich. Deinen Geisteszustand habe ich längst aufgegeben. Erheblich besser, hoffe ich. Fast wieder ganz? Ich erwarte freudig den Tag, an dem wir die Ehre haben, Fräulein K. Bruce wiederzusehen. Gute Nacht und guten Morgen, Kathleen. Max«.

Nur geringfügig deutlicher wird er in einem dritten Brief: »Ich kann nicht erklären, warum ich anscheinend mit dem Geisteszustand eines Menschen geboren wurde, der aus einer Narkose aufwacht. Ich gebe auf, das ergründen zu wollen, frage mich aber, was es an Dir ist, das mich stets heimsucht, wenn ich es endlich geschafft habe, vollkommen wach zu sein. Ich gebe jedoch zu, dass Letzteres das weniger schwierige der beiden Probleme ist.«

Max Beerbohm ist nicht der Einzige, dem die ungewöhnlich eigenständige und offenkundig risikobereite Bildhauerin Kathleen Bruce auffällt. Auch der junge, wohlhabende Diplomat Sir Coleridge Kennard ist interessiert und nimmt sie mit auf einen Streifzug durch Londons Opiumhöhlen. Damit bleibt er gewissermaßen der Familientradition treu, seine Mutter war eine enge Freundin Oscar Wildes. Sein Porträt, gemalt von Jacques-Émile Blanche, wird lange anonym unter dem Titel Das Bildnis des Dorian Gray ausgestellt. Es zeigt einen schlaksigen, hoch aufgeschossenen jungen Mann im eleganten Dreiteiler, um den Hals eine üppige Schleife, der selbstbewusst eine Hand in der Taille abstützt, während die andere ihre langen, schmalen Finger auf einem hellen Sofa entspannt. Sir Kennard lässt eine Kutsche mit blauen Blumen füllen und entführt Kathleen darin zu einem Ausflug nach Covent Garden. Sie ist entzückt. Doch trotz allen Aufwands bleibt sein Werben erfolglos.

Im Oktober 1907 trifft sie im Salon Mabel Beardsleys erneut auf Scott. Mittlerweile etwas besser über ihn informiert, findet sie zwar, dass sich ein Mann wie er nicht auf Teepartys herumtreiben sollte, schneidert sich aber trotzdem aus zwei alten einen neuen Hut, um dem Ereignis passabel ausstaffiert entgegenzutreten. Mehr als ein Dutzend Gäste sind geladen, die übliche Mischung aus Schriftstellern, Dramatikern und Schauspielern. In einem Hinterzimmer entdeckt sie Scott im Gespräch mit einer älteren Dame. Aus dem widersprüchlichen Impuls, gerade den zu meiden, der sie am meisten interessiert, flüchtet sie sich zwischen die tiefschürfende Verachtung Henry James’ und die heitere Komödie Ernest Thesigers, aber es hilft ihr nicht. »Irgendwann saß ich in einem schrecklich unbequemen Stuhl, eine schlecht balancierte Teetasse in der Hand, und wurde von diesem sehr gut gekleideten, ziemlich hässlichen und allseits gefeierten Entdecker aufgezogen … Er war von mittlerer Größe, mit breiten Schultern und sehr schmalen Hüften, sein stumpfes Haar begann sich bereits zu lichten, aber er hatte ein seltenes Lächeln und Augen von ungewöhnlich dunklem Blau, beinahe violett … Er schlug vor, mich nach Hause zu bringen.«

Redend, lachend, einander anrempelnd erreichen sie ihr Haus am Cheyne Walk. Er verabschiedet sich und schreibt ihr bereits am nächsten Tag: »Dinner und Theater, Dinner und kein Theater, alles, was Du willst, aber lass mich kommen, um Dich abzuholen.«

Schlaflos wandert er entlang der Themse zu ihrem Haus. »Ich fand alles dunkel, sah aber das geöffnete Fenster und erahnte dahinter einen allerliebst zerzausten Kopf auf dem Kissen. Geliebtes Haar, geliebtes Gesicht und geliebteste, weiche Lippen. Haben sie gelächelt? Sag nicht, es sei alles Illusion …«

Sie antwortet: »Ich kenne nur die Freude, vorwärtszuschreiten. Es ist Irrsinn, und ich halte an meinem Irrsinn fest und feiere ihn – weil es mein Irrsinn ist, mehr noch als Deiner. Bediene Dich an meiner Freude. Ich habe ein so großes Vertrauen, Freude, Leben und Liebe.« Unerwartet und ungewollt wird sie durch die Bekanntschaft mit diesem disziplinierten und vertrauenerweckenden Marineoffizier von einer bislang nicht gekannten Euphorie ergriffen.

Nur zehn gemeinsame Tage bleiben ihnen, bevor Scott London verlassen und seinen Dienst bei der Marine antreten muss. Danach geht eine Flut von Briefen zwischen seinem Schiff und ihrer Wohnung in London hin und her. Unaufhaltsam wächst ihre Zuneigung, sie taumeln in einen exaltierten Rausch aus hohen Erwartungen und noch größeren Hoffnungen auf Erfüllung. Während sie dem befreundeten Maler Charles Shannon Modell sitzt, hat Kathleen Zeit, sich über ihre Gefühle klar zu werden und eine Entscheidung zu treffen. Sie wird Scott heiraten. Zehn Jahre hat sie eine Vielzahl von Verehrern abgewiesen, nun fühlt sie deutlich, dass er der Richtige ist, ihr zukünftiger Mann, der Vater ihres ersehnten Sohnes. Als sie dem Maler ihren Plan mitteilt, verlässt Shannon wortlos das Atelier und wird direkt vor seiner Haustür von einem Bus angefahren, ein Vorgeschmack auf das, was ihr bevorsteht. »Ich sah zahllose Turbulenzen und Trennungen vor mir aufragen, und doch war dieser gesunde, frische, bescheidene, aufrichtige, ehrliche, felsengleiche Marineoffizier ganz genau das, wonach ich im Kontrast zu meinen Künstlerfreunden so lange gesucht hatte.«

Mit dieser akribisch aufgelisteten, vielleicht etwas pragmatisch anmutenden Charakteranalyse liegt sie nicht falsch, erfasst zu diesem frühen Zeitpunkt aber bei Weitem nicht die ganze Komplexität des geliebten Mannes.

Wie Kathleen selbst ist Scott einer der raren Emporkömmlinge in der ansonsten starren Hierarchie der britischen Gesellschaft. Sein Sprungbrett ist das Militär. Die Streitkräfte, ob zu Land oder zur See, bieten nahezu unbegrenzte Aufstiegsmöglichkeiten, allerdings nur demjenigen, der sich auf einem mühsamen, viele Jahre dauernden Weg durch ihre Institutionen auszeichnet.

Wenig, wenn nicht gar nichts, deutet in Robert Falcon Scotts Kindheit darauf hin, dass er sich ausgerechnet für eine Karriere in der Royal Navy qualifizieren wird. Geboren 1868, verbringt er seine ersten Jahre auf dem Land in einer kleinen Kirchengemeinde unweit von Devonport, wo sein Vater eine Brauerei betreibt. Er ist das dritte von sechs Geschwisterkindern und besitzt ein Pony, mit dem er täglich zur Dorfschule reitet. Ein zartes, schmächtiges Kind, dessen Tagträumereien ihm den Spitznamen Old Moony eintragen, ein launischer Junge, einerseits träge und melancholisch, andererseits leicht erregbar und ungehalten. Den Anblick von Blut kann er nicht ertragen, und er neigt darüber hinaus zu Seekrankheit. Mit elf Jahren verlässt er auf eigenen Wunsch die dörfliche Idylle für die Marineschule in Fareham. Der Hausarzt der Familie rät von diesem Schritt ab. Der schmalschultrige, hühnerbrüstige Junge scheint ihm ungeeignet für das raue Leben auf See. Aber Robert Falcon, von seiner Familie in Abkürzung seines zweiten Vornamens Con genannt, setzt seinen Willen durch. Nach zwei Jahren besteht er die Aufnahmeprüfung für die Kadettenschule. Der Kontrast zu seiner Kindheit im Schoß der Familie, umsorgt von einer zärtlichen Mutter, könnte nicht größer sein. Das Leben in der Navy ist geprägt von Disziplin und Kargheit. Von ihren künftigen Führungspersönlichkeiten fordert die Marine die Unterordnung unter ihre Werte, aber auch Fleiß, Einsatzbereitschaft, Intelligenz, Geschick und Kameradschaftsgeist. Con bewährt sich. Spätestens an Bord des Schulschiffs Britannia ist kein Platz mehr für seine Tagträumereien oder Launen. Er lernt, bei starkem Wind in dreißig Metern Höhe über dem schwankenden Deck das Takelwerk zu bedienen und mit einer strengen Diät aus Pökelfleisch, Kohl und Schiffszwieback zu überleben. Er bewirbt sich für einen Offizierslehrgang in Greenwich und schließt als einer der besten Absolventen ab. Seine Zeugnisse loben ihn als kompetent und intelligent, mit Geduld und großem Feingefühl für die Mannschaft. Er arbeitet hart und steigt vom Fähnrich zum Leutnant zur See auf. In den Beurteilungen der Kapitäne, unter denen er dient, findet sich ausschließlich Lob für den vielversprechenden jungen Mann.

Die Royal Navy befindet sich im Wettstreit mit den Deutschen um die modernste Technologie. Eine neue Generation von Torpedobooten und Kriegsschiffen wird gebaut. Con qualifiziert sich weiter zum Torpedo-Offizier, denn in der Beherrschung dieser neuen Waffengattung vermutet er zu Recht eine gesicherte Zukunft innerhalb der Streitkräfte. Er studiert die Technik der neuen Waffen, den Aufbau von Verteidigungsanlagen, Strategie sowie die Grundlagen der Vermessung, Magnetismus und Elektrizität.

Sein Cousin erinnert sich später an eine Begegnung an einem kalten Märztag auf der Straße in London. Scott war ohne Mantel unterwegs. Er spüre die Kälte nicht, war sein knapper Kommentar. Aus dem schmächtigen Jungen war ein muskulöser, kräftiger Marineoffizier geworden, der in der Lage war, vor den oft wesentlich älteren Matrosen unter seinem Kommando zu bestehen, ihnen Befehle zu erteilen, ihren Respekt zu fordern und auch zu erhalten. Er hatte eine Transformation durchlaufen, die ihm niemand zugetraut hatte und in deren Verlauf die Kämpfe gegen die eigenen charakterlichen Dispositionen, gegen seine Anfälle von Depression und Lethargie, aber auch Unbeherrschtheit und Ungeduld, zu den schwersten gezählt haben dürften.

1896 wird Clements Markham, der Präsident der Royal Geographical Society, auf ihn aufmerksam. Drei Jahre später empfiehlt er ihn für die Leitung eines britischen Vorstoßes in die Antarktis und setzt seinen Kandidaten durch. In der Rekordzeit von vierzehn Monaten bereitet der achtundzwanzigjährige Scott die bislang ehrgeizigste Forschungsexpedition Großbritanniens vor. Nach seinen Plänen baut eine schottische Werft die Discovery, ein Schiff, das sowohl über Segel als auch über Dampfturbinen verfügt, mit einem verstärkten Rumpf, der es ihm ermöglicht, Packeis zu durchdringen und den antarktischen Winter, eingefroren in meterdickem Eis, zu überdauern. Mit großem psychologischem Geschick stellt er seine siebenundvierzigköpfige Mannschaft zusammen. Scott ist die Bedeutung der Forschungsergebnisse, die ihre Expedition liefern soll, in vollem Umfang bewusst. Geologen, Biologen, Meeresforscher, Zoologen, Physiker, Botaniker, Ballonfahrer und Vermesser sind an Bord. Aber auch dreiundzwanzig Huskies und fünfundvierzig neuseeländische Schafe. Bereits auf der Überfahrt sind die teilnehmenden Forscher von Scotts Intelligenz, der raschen Auffassungsgabe und seinen qualifizierten Lösungsvorschlägen begeistert.

Die Antarktis ist terra incognita. Nur wenige Menschen vor ihnen haben sie bereist. Ihre Küsten sind nicht kartiert, unklar ist auch, ob es sich um einen Kontinent, also ein zusammenhängendes Stück Festland, oder eine durch Eis verbundene Inselgruppe handelt. Unter Scott findet die Expedition einen Weg hinein, baut ein Basiscamp auf und beginnt, den fremden Kontinent zu erforschen. Zwei Winter verbringt die Discovery eingeschlossen im Eis. Scott experimentiert mit Hundeschlitten, Skiern und Muskelkraft zur Fortbewegung. Es gibt keine Blaupause für seine Expedition. Jeder Tag bringt neue Schwierigkeiten, aber auch Erfolge. Bei ihrer umjubelten Rückkehr haben die Forscher über 300 Kilometer Küste kartiert und den angrenzenden Gebirgszug vermessen. Sie haben den größten bisher bekannten Talgletscher bestiegen und das Hochplateau im Innern des antarktischen Kontinents entdeckt. Ihre Fossilienfunde belegen die Einbindung der Antarktis in den Superkontinent Gondwana vor 300 Millionen Jahren. Neue Meereslebewesen und Vogelarten wurden gefunden und studiert, meteorologische Phänomene erforscht. Sie haben den Südpol nicht erreicht, aber den Weg dorthin gebahnt. Anhand ihrer Messdaten kann die Lage des magnetischen Südpols bestimmt und eine Magnetkarte der südlichen Hemisphäre angefertigt werden, an der sich die Schifffahrt jahrzehntelang orientieren wird. Ebenfalls nicht zu unterschätzen: Sie haben es zwei Jahre in der lebensfeindlichsten Umgebung dieses Planeten ausgehalten, ohne dass Streit und Eifersüchteleien die Teilnehmer entzweit hätten.

Als Scott Kathleen begegnet, hat er also allen Grund, stolz und selbstbewusst zu sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Fünfundzwanzig Jahre in der Royal Navy haben ihn belastbar gemacht, zäh und hart gegenüber sich selbst und anderen. Er ist daran gewöhnt, Befehle zu erteilen und zu empfangen. Er ist diszipliniert bis zur Selbstaufgabe, akzeptiert, was ist, und versucht, das Beste daraus zu machen.

Seine Prominenz verschafft ihm nun Zugang zu einem neuen Umfeld. Er sucht die Gesellschaft von Schauspielern, Autoren, Politikern und Intellektuellen. Er freundet sich mit dem Schriftsteller J. M. Barrie an und wünscht, selbst schreiben zu können: »mich auf dem Papier auszudrücken, wie es sich für einen normalen Gentleman gehört«. Scott erkennt, dass er mehr will, als ihm die Navy bislang gegeben hat, und er begreift auch, dass er auf diesen Gebieten unerfahren ist, ein Anfänger. Er schreibt Kathleen: »Eine Million Dinge hätte ich Dir zu sagen, aber vierzig Jahre Ringen allein mit harten Fakten unterdrücken das.« Er befürchtet, ihren intellektuellen Ansprüchen nicht zu genügen. Den gefeierten Helden quälen Selbstzweifel, und ein zweites, ungleich größeres Hindernis steht ihrer Verbindung im Weg. Er steckt in einem Loyalitätskonflikt.

1894 eröffnete sein Vater der Familie, dass er bankrott sei und es für Frau und Töchter keinerlei Versorgung nach seinem Tod gebe. Drei Jahre später starb er, im Jahr darauf Cons Bruder Archie. Als er Kathleen kennenlernt, kommt er seit fast zehn Jahren allein für den Lebensunterhalt von Mutter und Schwestern auf. Niemals hat er sich darüber beklagt, sondern es als selbstverständliche Pflicht eines liebenden Sohnes betrachtet. Zwar verdient er nicht schlecht, befürchtet aber, mit diesen Belastungen Kathleen nicht den Lebensstandard bieten zu können, den sie in seinen Augen verdient. Unausgesprochen erwartet seine Familie darüber hinaus, dass er seine Prominenz nutzt und eine Frau mit Vermögen heiratet.

Die bitterarme Bildhauerin Kathleen Bruce entspricht in keiner Weise dem Bild, das sich die streng religiöse Hannah Scott von ihrer zukünftigen Schwiegertochter gemacht hat. Kathleen verkehrt noch immer mit der skandalumwitterten Mabel Beardsley, und was sie in den Jahren, die sie allein in Paris verbrachte, getrieben hat, mag sich Cons Mutter lieber gar nicht erst vorstellen. Während er auf seinem Schiff Dienst tut, treffen die beiden Frauen aufeinander. Kathleen schreibt im Anschluss: »Ich kann es nicht ausstehen, wenn man mich nicht mag und mir misstraut, und ich fürchte (dummerweise vielleicht), darauf ist es hinausgelaufen.« Hannah Scott vermeidet eine Konfrontation. Aber Con verunsichert die Auseinandersetzung. Seine Stimmung verdüstert sich.

Kathleen ist daran gewöhnt, sich mit geringen Mitteln über Wasser zu halten. Geld bedeutet ihr wenig, und sie kann Cons finanzielle Sorgen nicht wirklich nachvollziehen. Seine Zweifel aber lassen die ihren wachsen. Sie hat erkannt, dass sie und Scott sehr unterschiedliche Charaktere sind, und diese Unterschiede scheinen ihr zu groß. In einem Brief sagt sie die Heirat ab.

Er antwortet besonnen. Er wolle sie unbedingt heiraten, müsse allerdings sich und ihr klarmachen, was das auch in Bezug auf seine Familie heiße. Er deutet an, dass sie arm sein werden, dass seine Mutter aber bereits siebenundsechzig sei und ihr nur noch eine relativ kurze Lebenszeit beschieden sein würde. Er beschwört sie, an eine bessere Zukunft zu glauben und zu ihm zu stehen, statt dagegen anzukämpfen. Kurzzeitig hat er damit Erfolg. Die Heiratspläne werden wiederaufgenommen, aber noch nicht öffentlich gemacht. In seiner Abwesenheit beginnt die Londoner Gerüchteküche zu brodeln. Ihre Liebe sei abgekühlt, erzählt man sich. Gleich mehrere Damen tun ihr Interesse an dem berühmten Mann kund. Ein Unfall auf seinem Schiff jagt Kathleen einen gehörigen Schrecken ein. Ihm ist nichts geschehen, aber in der Sorge um ihn hat sie klar erkannt, dass sie nicht ohne ihn sein will. Con ist erfreut. »Mein Mädchen! Ich liebe Dich, ich liebe Dich«, schreibt er. »Es ist so lächerlich. Ohne Dich bin ich so einsam, dass mir die Worte fehlen.«

Aber noch während dieser Brief unterwegs ist, begegnet Kathleen Gilbert Cannan. Der sechs Jahre jüngere Autor von Romanen und Bühnenstücken ist ein beinahe schmerzhaft schöner Bohemien. Er wirkt wie ein Gegenentwurf zu Scott. Leidenschaftlich, poetisch, von sämtlichen Musen geküsst, verkörpert er das, was Kathleen eigentlich durch ihre Ehe hinter sich lassen will. Schon seit Langem sucht sie einen verlässlichen Partner, einen verantwortungsvollen Mann, der darüber hinaus zu den Genen ihres zukünftigen Sohnes ein Quäntchen Genialität beisteuert. In den Künstlerkreisen, in denen sie verkehrt, ist diese Gattung des solide erwachsen gewordenen Mannes rar. Ihre exzentrischen Bewunderer sind neben ihrem Werben um sie vor allem mit sich selbst beschäftigt.

Gilbert Cannan ist ein Schwärmer, ein ungezügelter Romantiker, der seine Briefe mit »Your boy« unterzeichnet. Trotzdem unternimmt sie nur Monate vor der Heirat mit Scott nichts, was Cannans verzweifeltem Begehren Einhalt gebieten würde. Ganz im Gegenteil. Sie treffen sich an mehreren aufeinanderfolgenden Abenden. Er wird ihr Vertrauter und schreibt mehrmals täglich. Auch Scott erfährt auf seinem Schiff von Cannans wilder Zuneigung zu seiner Verlobten. Ihr nächster Brief kann seine Ängste nicht wirklich zerstreuen: »Con, mein süßer Con, alles ist in perfekter Harmonie und wird es auch zukünftig sein. Warum auch nicht? Weil ich Dir sage, dass es mich glücklich macht, von feinen Geistern geliebt zu werden und ihre Großzügigkeit zu erfahren. Muss ich lernen, diskret und verschwiegen zu sein? Was soll ich machen, wenn ich dem Mann, den ich in ein paar Wochen heirate, nicht schreiben kann, was mich glücklich macht? Darling, alles wird gut, wenn wir erst verheiratet sind.«

Scott kommt für einige Tage nach London, und sie stellt die beiden einander vor – ein bizarres Treffen. Cannan erwägt mittlerweile eine Ménage-à-trois, ein Gedanke, der Scott ferner als der Südpol ist. Cannan schreibt ihr nach dieser Begegnung: »… ich bin froh, das RS heute Morgen gekommen ist. Er ist ein freundliches, klares Etwas, bis auf die Tatsache, dass er die Dinge niemals wirklich ›richtig‹ sehen wird. Er konnte lachen, obwohl er die ganze Zeit verletzt wurde. Du lachtest auch, ich lachte, und während wir gemeinsam lachten, schien es mir vollkommen lächerlich, dass Du nicht uns beide haben kannst, da Du so gierig bist, dass Dir die Liebe desjenigen, den Du liebst, nicht genug ist.«

Was Kathleen sich von diesem Zusammentreffen versprochen hat, bleibt ihr Geheimnis. Ob sie Cons Leidensfähigkeit prüfen wollte oder eine unbarmherzige Wahrheitsliebe über Takt und Rücksichtnahme stellte – was auch immer ihre Motive gewesen sind, die Begegnung hilft ihr letztendlich, eine Entscheidung zu treffen. Cannan wirft ihr vor, sie sei ein Kind, das den Penny über den Sixpence stellt, nur weil die Münze größer ist. Sie teilt ihm mit, sie habe sich für den Penny entschieden. Sie will Scott heiraten, wie geplant. Aber ihn selbst lässt sie darüber im Unklaren. Kein Brief aufs Schiff, von dessen schwankendem Deck Con nun fordert: »Warum? Warum? Warum? Ich quäle mich mit allen möglichen fürchterlichen Gründen dafür. Sag mir, dass sie nicht wahr sind!« Und einen Tag später: »Wenn Du die Dinge anders haben willst, werde ich mich mit einer stillen Erinnerung an das, was war, begnügen. Dafür bin ich bekannt. Diese desperaten Gedanken hege ich, weil noch immer kein Brief gekommen ist.« Drei Tage später rudert er zurück: »Heute Nacht bin ich traurig. Ich weiß nicht, was ich tun soll, und immer ist mir bewusst, dass ich Dich unglücklich mache. Ich bin es, der Dich zum Weinen bringt. Ich bin eine Enttäuschung, auch wenn Deine süße Großzügigkeit es nicht zugeben will. Geliebte Kathleen, lass nicht zu, dass Dein Glück durch mich getrübt wird.«

In ihrem mehrtägigen Schweigen zu diesem Zeitpunkt liegt eine Grausamkeit, die nur schwer nachvollziehbar ist. Folgt man der Reihe seiner verzweifelten Briefe, glaubt man, einer Demontage des berühmten Mannes beizuwohnen. Nichtsdestoweniger bleibt er bei seinen Absichten. Er wendet sich mit einem neuen Versuch an seine Mutter, sie mit der künftigen Schwiegertochter zu versöhnen. Sehr klar und bestimmt erklärt er, dass er Kathleen Bruce heiraten wird, und bittet die Mutter, ihre Aversionen zu begraben und die Beziehung der beiden von diesem Druck zu befreien.

Restlos ausgestanden ist die Geschichte mit Cannan noch immer nicht. Eine entfernte Cousine hat die rettende Idee, Kathleen als Begleitung ihres Ehemanns auf eine Wanderung durch Italien einzuladen. Sie sagt zu und lässt Cannan mit gebrochenem Herzen in London zurück. Später, nur wenige Wochen nach der Hochzeit der beiden, wird Cannan Scotts Schriftstellerfreund J. M. Barrie die Frau ausspannen.

Scotts Reaktion auf die Reise seiner Verlobten ist pragmatisch: »Schreib mir oft und bleibt nicht zu lang.« Ihre Briefe berichten von Schmetterlingen, Enzian und Wasserfällen, in denen Regenbogen leuchten. Aber sie schreibt auch: »Mein lieber, lieber Con, Du musst aufhören, eine kleine Streunerin zu lieben. Es ist in meinem Blut. Oh, wie ich es liebe! Diese Freiheit, diese Abwesenheit von Verantwortung bedeutet mir alles.«

Er beeilt sich zu antworten: »Durchtrenne ein paar Fesseln der Konvention, und Du findest in mir einen ebenso großen Streuner wie Dich selbst. Aber vielleicht reicht das nicht. Vielleicht werde ich diesen Platz nie ausfüllen können. Ich bin nur Teil einer Maschinerie, der zu funktionieren hat, sosehr ich es auch manchmal hasse. Ich liebe den offenen Himmel, die Bäume, die Felder und das Meer, die Weite des Lebens und der Gedanken. Darling, Du bist der Geist dieser Weite für mich …«

Auf dieser Italienreise begegnet sie in Venedig ihrer alten Freundin Isadora Duncan, der prominenten Begründerin des modernen Ausdruckstanzes. Ihr begeisterter Brief über dieses Treffen stürzt ihn in neue Selbstzweifel: »Ist Dir klar, dass Du mich verändern musst, mir etwas von Deinem fröhlichen Geist einflößen musst? In zwei Jahren wäre es zu spät gewesen, ich wäre zu eingefahren, um Veränderungen zuzulassen … Und all das nur, weil Du Isadora Duncan getroffen hast, und ich begreife, dass Du, sie halb verehrend, in Gänze wunderschön Du selber bist, und liebe Dich dafür. Da ist sie also, die Antithese zu allem, was gewöhnlich und konventionell ist. Ich weiß, ich sage es mir immer wieder, und ich liebe es – aber, oh weh, die grauenhaften Auswirkungen einer geistlosen, ein- und festgefahrenen Existenz – am Ende bin ich beinahe ängstlich. Werde ich Dich zufriedenstellen können?«

Unbeeinflusst von ihrer unkonventionellen Freundin Isadora, antwortet sie ihm freundlich: »Hier bin ich, ein kleiner Esel von einem Mädchen, das noch nichts in seinem Leben vollbracht hat, und erlaube einem echten Mann, von Unterlegenheit zu sprechen. Das ist nicht meine Art von Humor …«

Als Kathleen Bruce und Con Scott den »Irrsinn« einer Ehe ins Auge fassen, kennen sie sich gerade einen Monat näher, eine außerordentlich kurze Bedenkzeit für einen so weitreichenden Entschluss. Noch nie hat sie sich auf ein Verhältnis mit einem Mann eingelassen. Über einen heftigen Flirt gingen ihre Beziehungen nicht hinaus. Auch Con hat bis auf ein paar aussichtslose Schwärmereien wenig Erfahrung in Liebesdingen. Sie ist neunundzwanzig, er neununddreißig Jahre alt. Zwei seit Langem erwachsene Menschen stürzen sich in einem plötzlichen Impuls auf die Idee einer Heirat wie auf das letzte Rettungsfloß eines sinkenden Schiffs. Es ist eine schnelle Entscheidung, zu schnell vielleicht. Sie ringen in dem darauffolgenden Jahr mit Zweifeln an sich selbst, dem jeweils anderen und ihrem Vorhaben als solchem. Dennoch halten sie daran fest.

Für Kathleen steht viel auf dem Spiel. Als Scotts Frau wird sie sich unter den kritischen Augen einer Öffentlichkeit bewegen müssen, die ihr bislang nichts bedeutet hat. Seit zehn Jahren lebt sie allein und unabhängig in Paris und London. Sie ist lediglich den eigenen Ansprüchen verpflichtet, arbeitet an ihren Skulpturen, bereist Europa, wann und mit wem sie will. Eine karge, aber bei bescheidenem Lebensstil ausreichende Pension garantiert ihre Freiheit. Und diese Freiheit ist, verglichen mit dem Radius anderer Frauen ihrer Generation, immens. Die Heirat mit Scott wird ihr Leben in weitaus größerem Maß verändern als seines, das ist ihr bewusst. Ob bewusst oder unbewusst, sie scheint vor diesem neuen Lebensabschnitt zurückzuschrecken. Der Flirt mit dem Bohemien Cannan ist ein Rückfall in eine langsam, aber unaufhaltsam ausklingende Phase ihres Lebens.

Con erträgt ihren schlingernden Kurs Richtung Ehehafen und schafft es immer wieder, sie durch seine klugen, rationalen Überlegungen und seine scheinbar unerschütterliche Zuneigung an sich zu binden. Dadurch steigt er in ihrer Achtung. Andererseits registriert sie sein schwindendes Selbstbewusstsein und eine Häufung depressiver Phasen, »diese furchtbare Gewitterwolke«, »den schwarzen Hund in Deiner Seele«. Sie ahnt, dass er eine neue Aufgabe, neue Erfolge braucht, um sich daran aufzurichten. Bereits vor ihrer Heirat schreibt sie ihm: »Du solltest zum Pol gehen. Wozu hat man Energie und Unternehmungsgeist, wenn eine kleine Sache wie diese nicht vollbracht werden kann. Und das sollte sie. Also beeil Dich und lass keinen Stein liegen, ohne ihn umgedreht zu haben.« Dass sie das Erreichen des Pols als »kleine Sache« bezeichnet, ist vielleicht mehr der eigenen Beruhigung geschuldet, als dass sie sein großes Ziel durch diese saloppe Betitelung schmälern wollte.

Wie so viele Arktis- und Antarktisforscher behauptete auch Scott direkt nach seiner Rückkehr mit der Discovery, dass ihn keine zehn Pferde ein weiteres Mal in die Nähe des Pols bringen würden, nur um bereits zwei Jahre später angestrengt nach Mitteln und Wegen zu suchen, um erneut genau dorthin zu gelangen. Seine Erfolge werden bereits vom Start einer weiteren Expedition unter der Leitung seines ehemaligen Crewmitglieds Ernest Shackleton überschattet. Zeitgleich mit den Hochzeitsvorbereitungen trifft er sich mit einflussreichen Persönlichkeiten, um seine Chancen auf einen neuerlichen Vorstoß zum südlichsten Punkt der Welt zu sondieren.

Zunächst aber finden Kathleen und Con ein Haus in der Buckingham Palace Road. Acht Zimmer und ein Gartenstudio für ihre Skulpturen. Sie ist glücklich: »Mein Liebster, wie wunderbar werden wir alles einrichten. Du und ich. Du und ich. Du und ich. Zuvor gab es immer nur mich. Jetzt sind es Du und ich, und es ist gut.«

Con schreibt an seine Mutter: »Versuche, freundlich zu ihr zu sein. Sie hat haufenweise Freunde und Menschen, die sie lieben, aber ein Zuhause hatte sie nie.« Dies ist einer der wenigen Hinweise auf einen Mangel im schillernden Leben der Kathleen Bruce. Allseits verehrt und gefeiert, ist es ihr gelungen, die Dramen ihrer Kindheit vor ihren zahlreichen Freunden und ein Stück weit auch vor sich selbst verborgen zu halten. Con ist einer der wenigen, denen sie Einblick in dieses weit weniger strahlende Kapitel ihres Lebens gewährt hat.

Sie schreibt ihrem Bruder Rosslyn: »Ich habe beschlossen, Kapitän ›Südpol‹ Scott zu heiraten. Glaubst Du, das ist ein guter Plan? Wir werden es im August oder September machen. Es wirkt vielleicht etwas übereilt, aber es gibt nichts, worauf wir warten müssten. Meine Aussteuer wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, denn es gibt keine, und wir werden sehr arm sein, aber daran bin ich gewöhnt. Wir werden einen wunderbaren kleinen Ort in der Stadt haben, und sollte jemand nach Hochzeitsgeschenken fragen – falls sie einen ausgezeichneten Geschmack haben, sag ihnen, dass wir Möbel brauchen, allen anderen rate zu Schecks oder Postanweisungen!«

Con fährt wieder zur See und arbeitet nachts an den Vorbereitungen zu seiner Expedition. Sein Tag beginnt um 3.30 Uhr. Viel Zeit, um Einladungen zu schreiben, hat er nicht. Auch Kathleen scheint es damit nicht eilig zu haben. Ebenso wenig denkt sie über ihr Brautkleid nach. Bislang hat sie weder Interesse an ausgefallener Garderobe gehabt noch die Mittel dafür. Ihr späterer Freund James Lees-Milne beschreibt sie als die am schlechtesten gekleidete Frau, die er kennt, ihren Stil als beinahe aggressiven Anti-Geschmack. Con muss sie in einem Brief überreden, sich um die Brautausstattung zu kümmern: »Die ernsthafte Überlegung ist, wenn wir heiraten, darfst Du nicht nur gut aussehen (Du kannst nicht anders), sondern darfst auf gar keinen Fall auch nur den leisesten Hauch von Armut verbreiten … Du hast meine Kleidung bewundert. Also denke bitte auch an meine Gefühle, wenn ich kostspielig gekleidet auftauche, während Dein Kleid eine gewisse Sparsamkeit vermuten lässt.«

Sie verspricht ihm, sich um ein Kleid zu kümmern, das zeigt, wie »fürchterlich gut« sie aussehen kann, und das tut sie. Trotz spät eintreffender Einladungen bezeugen 150 Gäste in der Kapelle von Hampton Court am 2. September 1908 ihr Jawort. Der König telegrafiert seinen Glückwunsch, alle Zeitungen berichten. Auch ihr ehemaliger Lehrer Auguste Rodin ist aus Paris angereist. Sie trägt ein Kleid aus weißem Satin, besetzt mit Spitze aus Limerick, ein Mieder aus Chiffon, einen Kranz wilder Myrten und einen Tüllschleier. Es ist eine traditionelle, noble, eine anständige Hochzeit, wie man es von ihnen erwartet.

Scotts Trauzeuge ist der große, gut aussehende Kapitän Victor Campbell. Als sie ihn sieht, flüstert Kathleen Con zu: »Sollte ich nicht besser ihn heiraten?« Die Zeremonie bedeutet ihr nicht viel. Es ist ein schöner Tag, und sie wäre lieber draußen.

Für eine kurze Hochzeitsreise fahren sie nach Frankreich, ein »konfuses, unsicheres Unterfangen, wie die meisten Hochzeitsreisen«, schreibt sie in ihr Tagebuch. Für ihre Rückkehr hat sie zwei Bedienstete mit genauen Instruktionen versehen. Der erste Abend, das erste Dinner im neuen Heim, ist ihr wichtig. Doch nach der langen Fahrt finden sie die Küchenregale leer vor und die Dienstboten betrunken. Wütend wirft sie sie hinaus. Con fragt sich, was sie in der Zwischenzeit gestohlen haben, bewundert die neuen Vorhänge und schlägt vor, ein Restaurant aufzusuchen. Es ist vollbracht. Sie sind verheiratet, und ihr gemeinsames Leben beginnt.

Viel Zeit bleibt ihnen auch dieses Mal nicht. Con muss für sechs Monate zurück auf sein Schiff, die HMS Bullwark. Kathleen geht tanzen und vergnügt sich in den Londoner Salons. Sie arbeitet an ihren Skulpturen und verkauft ihre erste Arbeit. Con ist darüber nicht wirklich glücklich. Er fürchtet, dass eine Ehefrau, die eigenes Geld verdient, seinem Ruf schadet, und es gibt noch einen weiteren, schwerwiegenderen Grund. Er bewundert und verehrt ihre Kunst und möchte auf gar keinen Fall, dass die Aussicht auf einen späteren Verkauf ihre Arbeit beeinflusst. Sie versichert ihm, dass sie sowieso niemals etwas anderes macht als das, was ihr gefällt. Seine diesbezüglichen Sorgen seien also unbegründet. Und: »Ich liebe es, Geld zu verdienen. Nicht weil ich Deines nicht gern ausgebe, sondern weil ich nicht will, dass wir über Geld nachdenken müssen.« Dabei wird es bleiben.

Wieder gehen Briefe hin und her. Sie wird endgültig zu seiner Vertrauten. »Du bist die einzige Frau, der ich von diesen Dingen berichten kann.« Seine Mutter und die Schwestern verlassen sich auf sein Verantwortungsgefühl, seine Mannschaft verlässt sich auf die Richtigkeit seiner Entscheidungen. Seine Zweifel und Schwächen gesteht er nur Kathleen. »Ich bin dickköpfig, mutlos, starrsinnig und niedergeschlagen, etwas wächst in mir, das Deine Größe hinausschreien will … Ich bin ein Trottel, ein Clown, ein Dummkopf …« Wenn überhaupt, dann ist er ein Clown voller Sehnsucht: »Ich bin einsam heute Nacht und will Dich so sehr … Ich bin ungeduldig. Es ist, als wäre ich eingesperrt, Frühstück, Lunch und Dinner, alles allein in diesem prunkvollen Gefängnis …« Er schreibt ihr: »Explodiere, streite mit mir! Du bist die liebenswerteste Frau, die je ein Mann hatte, und höllisch intelligent dazu.« Und in einem weiteren Brief: »Es ist Dein Einfluss, der dem Mann die besseren und klareren Ideen eingibt (wie Du es getan hast), der ihm zeigt, wo sein Glück liegt.«

Im Januar 1909 kündigt sich eine nicht vollkommen unerwartete, aber dennoch überraschende Neuigkeit an. Kathleen ist schwanger. Beide sind glücklich. Im April wird er für einen Schreibtischjob nach London beordert und kann bei ihr in der Buckingham Palace Road wohnen. Ein kurzer Ausflug führt sie gemeinsam nach Norwegen. Con will sich mit den dort entwickelten Motorschlitten vertraut machen. Sie begegnen dort Fridtjof Nansen, dem norwegischen Entdecker, Politiker, Journalisten und Autor, mit dem sie eine langjährige Freundschaft verbinden wird.

Und es gibt weitere Neuigkeiten. Ernest Shackletons Expedition hat den Südpol nicht erreicht. Nur 180 Meilen davor musste er umkehren. Aber der Pol ist scheinbar in greifbare Nähe gerückt. Con verdoppelt seine Anstrengungen. Tags arbeitet er an seinem Schreibtisch in der Admiralität, nachts brütet er über Finanzierungsmöglichkeiten, der Konstruktion von Motorschlitten, der Zusammenstellung seiner Mannschaft und der Vorratshaltung für den Vorstoß zum Pol. Er schläft kaum noch. Dennoch scheint es ihm besser zu gehen. Seine Depressionen verschwinden. Er ist ein Mann, der mit seinen Aufgaben wächst.

Kathleen befindet sich in einem fast delirierenden Freudentaumel. Im Herbst wird sie ihren Sohn gebären, Angst hat sie nicht. Aber sie tauft das Ungeborene sicherheitshalber auf den Spitznamen Griselda, sollte es sich wider Erwarten doch um ein Mädchen handeln. Sie will ihr Schicksal nicht herausfordern. Ein kurzer Ausflug führt sie nach Paris, aber im Sommer ist sie wieder zurück in England und fährt mit Con und Freunden zum Zelten nach Dorset. Sie lebt von Nüssen, wilden Himbeeren und Pilzen, schläft am Strand und schwimmt im Mondlicht in der ruhigen See. »Das alles scheint ihr überaus gutzutun«, schreibt Con seiner besorgten Schwester. Rechtzeitig zur Geburt ist sie zurück in London.

Am 14. September 1909 wird Griselda geboren und entpuppt sich als Peter. Kathleen schreibt darüber: »Mein Junge war sehr groß, sehr gesund und ziemlich perfekt. Und etwas Seltsames geschah mit mir. Zum ersten Mal verliebte ich mich glorreich, leidenschaftlich und wild in meinen Mann. So hatte ich noch nie zuvor gefühlt. Er wurde mein Gott, der Vater meines Sohnes und mein Gott. Bis dahin war er ein Probekandidat, ein Mittel zum Zweck. Nun war mein Wunsch, meine Sehnsucht erfüllt, ja übererfüllt worden. Ich betete sie an, Vater und Sohn, und gab mich ganz der Anbetung der beiden hin.« Selbst wenn das Pathos der Schilderung den Kern ihrer Aussage zu überlagern droht, Peters Geburt, diese Erfüllung eines lang gehegten Wunsches, scheint ihre Zurückhaltung Con gegenüber aufzulösen. Erst die Geburt des Sohnes beendet Versuche, sich bei aller Liebe dennoch zu distanzieren, und sie gestattet sich erstmals, vorbehaltlos einen Mann zu lieben, ihren Mann. Eines der Dramen ihrer daran nicht armen Ehe ist, dass Con die Zeit fehlt, um diese Verwandlung seiner Frau zu begreifen, und erst recht, um darauf ein neues Selbstbewusstsein aufzubauen.

Einen Tag vor Peters Geburt ist er offiziell zum Leiter einer weiteren Antarktisexpedition ernannt worden. Nun tourt er durchs Land, um in einem endlosen Reigen von Vorträgen und Gesprächen Gelder zu akquirieren. Ohne einen Hauptsponsor ist er gezwungen, sein Budget aus Kleinbeträgen zusammenzustellen. Das Geld fließt spärlich. Stattdessen melden sich achttausend Freiwillige, die teilnehmen wollen. Es erfordert einen immensen Zeitaufwand, aus dieser großen Zahl an Bewerbern eine fünfundsechzigköpfige Mannschaft auszuwählen. Kathleen beschwert sich auch nach Peters Geburt nicht darüber, dass ihr Mann ein gefährliches, mehrjähriges Abenteuer vorbereitet. Ganz im Gegenteil. Clements Markham, der Präsident der Royal Geographical Society, beschreibt einen Besuch in der Buckingham Palace Road: »Zwischen den beiden liegt eine ausgebreitete Karte der Antarktis, und sie macht aus seinen rohen Skizzen Zeichnungen. Sie setzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihren Charme ein, um Spenden zu akquirieren, und unterstützt ihn auch sonst mit Worten und Taten.«

3

In See stechen

1910

Sie wird ihn begleiten, so weit und so lange es ihr als Nichtmitglied der Expedition überhaupt möglich ist. Sie wird die letzten Wochen, Tage und Stunden an seiner Seite verbringen, nicht einer bösen Vorahnung folgend, sondern ihrer Zuneigung. Am 16. Juli 1910 gehen Con und Kathleen an Bord der HMS Saxon, die sie nach Kapstadt bringt. In Südafrika übernimmt er das Kommando der Terra Nova. Kathleen folgt ihm auf einem Linienschiff bis nach Neuseeland, wo sie ihn endgültig verabschieden wird. Das Baby Peter, ihren kleinen Gott, lässt sie schweren Herzens in der Obhut von Cons Familie zurück.

In Südafrika besichtigt sie eine Goldmine und fährt unter Tage. Sie interessiert sich für die Fördertechnik, die Bildhauerin in ihr ist fasziniert von den halb nackten, muskulösen Männerkörpern im spärlichen Licht der Gruben. In Kapstadt beginnt sie ein regelmäßiges Tagebuch. Con soll nach seiner Rückkehr von ihrem Leben und den Entwicklungen des gemeinsamen Sohnes in den Jahren seiner Abwesenheit erfahren.

Auf dem Linienschiff reist sie unter der »Gattinnen-Wache« von Dr. Edward Wilson, dem Leiter der Forschungsabteilung. Mit an Bord sind Wilsons Frau Ory und Hilda Evans, Gattin des stellvertretenden Expeditionsleiters. Wilsons Aufgabe ist schwerer, als man vermuten würde. Der freundliche Zoologe, dessen künstlerische Zeichnungen der Landschaften und Tiere der Polarregion später zu Sammlerstücken werden sollen, ist auf der Terra Nova bis Kapstadt gesegelt und hat Wochen in einer Männerwelt aus Disziplin und rauen Scherzen verbracht. Nun soll er galant drei äußerst unterschiedliche Damen bei Laune halten und scheitert. Kathleen ist seekrank und aufgebracht, dass er keinen Unterschied zwischen ihr und den beiden anderen Frauen macht, die fest in ihren traditionellen Rollen verankert sind. Die Konventionalität der aufgezwungenen Begleiterinnen ist ihr verhasst, aber was sie noch mehr ärgert, ist, dass Wilson sie von den Informationen über die Expedition ausschließt. Con hat sie stets eingebunden und auf ihren Rat vertraut. Die beiden streiten. Bei der Ankunft in Melbourne erzwingt sie an einem regnerischen Abend in aufgewühlter See ihr Übersetzen zur Terra Nova, ein gefährliches Unterfangen, das Wilson enorm unter Stress setzt.

Doch die Spannungen zwischen den beiden werden unter einer verstörenden Nachricht begraben. Ein Telegramm unterrichtet Con, dass die Terra Nova nicht das einzige Schiff mit Kurs auf die Antarktis ist. Der Norweger Roald Amundsen hat seine Finanziers, die Mannschaft und auch seinen Gönner Fridtjof Nansen getäuscht, der ihm sein Schiff Fram für eine Expedition zum Nordpol zur Verfügung gestellt hat. Erst auf hoher See befiehlt Amundsen die Kursänderung nach Süden. Er will einen Vorstoß zum unentdeckten Südpol wagen, nachdem der Amerikaner Robert Edwin Peary seit 1909 die Entdeckung des Nordpols für sich beansprucht.

Amundsens Mannschaft besteht aus neunzehn Männern, darunter die besten Hundeschlittenführer und Skilangläufer der Welt. Scott ist mit einem Tross von fünfundsechzig, in Schnee und Eis unerfahrenen Briten unterwegs. Darunter zweiundzwanzig Wissenschaftler, deren Anliegen die Erforschung der lebensfeindlichsten Region dieser Welt ist. Ein ungleiches Rennen. Was soll Con tun? Er bleibt bei seinem ursprünglichen Plan und ignoriert die Konkurrenz, die seiner Expedition durch Amundsen erwächst. Er kann nur hoffen, dass der Norweger scheitert, und diese Hoffnung ist nicht unberechtigt.

Kathleen und Con segeln von Wellington nach Christchurch. Sie wird wieder seekrank, es ist eine fünftägige Tortur. Für den letzten Teil ihrer Reise nehmen sie ein Dampfschiff, mit dem sie besser zurechtkommt. In Lyttelton wohnen sie im Haus des Expeditionsagenten Joseph Kinsey. Auf einer Klippe über dem Meer, hinter ihnen die Aussicht auf die schneebedeckten Spitzen der neuseeländischen Alpen, verleben sie zwei glückliche Wochen. Sie schlafen im Garten unter freiem Himmel. Kathleen verbringt die Tage barfuß, mit gelöstem Haar und verbietet sich, an den nahen Abschied zu denken. Scott ignoriert die Nachricht über den konkurrierenden Amundsen, Kathleen verdrängt die bevorstehende Einsamkeit. Es erfordert große Disziplin von beiden, diese letzten gemeinsamen Tage auch genießen zu können.

Hilda Evans, die Frau von Cons Stellvertreter, reagiert anders. Sie ist verängstigt und besorgt und steckt in Kathleens Augen ihren Mann mit dieser Nervosität an. Teddy Evans bestürmt Con mit der Aufzählung möglicher Gefahren und eventuell unzulänglicher Vorbereitungen. Kathleen ist empört, dass er es wagt, die sowieso schon angespannte Situation weiter zu verschärfen. Hilda weigert sich, an einem Empfang teilzunehmen, weil sie ihre Einladung erst einen Tag nach den Scotts erhält. Kurz vor dem Abschied eskaliert der unterschwellige Konflikt zwischen der gefassten Kathleen und der verängstigten Hilda. Rittmeister Oates schildert die Auseinandersetzung folgendermaßen: »Mrs Scott und Mrs Evans lieferten sich einen fabelhaften Kampf, der nach 15 Runden unentschieden endete. In Runde 10 warf sich auch Mrs Wilson in die Schlacht, und es floss mehr Blut, und es flogen mehr Haare durchs Hotel als in einem Monat durch das Schlachthaus von Chicago.« Zumindest scheint der Kampf der Damen die Mannschaft ein Stück weit erheitert zu haben. Oates notiert: »Es sollte besser niemand erfahren, wie ungeheuer kurz die Terra Nova in ihren letzten Stunden davorstand, nicht in See zu stechen.«

Kathleen ist keine geborene Diplomatin. Sie verschont weder Con noch Wilson oder Hilda Evans mit ihren unverblümt geäußerten Ansichten. Con liebt sie gerade dafür, aber nicht alle Mitglieder seiner Mannschaft können das nachvollziehen. Frauen sind in der Seefahrt der damaligen Zeit schlichtweg nicht vorgesehen. Der Proviantmeister Henry Bowers schreibt über Kathleen: »Niemand auf der Expedition kann sie leiden, und die peinliche Stille, die eintritt, wenn sie auftaucht, bildet den einzigen Misston bei der ganzen Sache. Es ist kein Geheimnis, dass sie uns im Moment alle kommandiert; was sie sagt, wird gemacht … Niemand mag Intriganten, und sie ist ohne Zweifel einer … Wir alle meinen, je schneller wir loskommen, desto besser.«

Am Tag des Abschieds verlassen die Frauen zunächst an Bord der Terra Nova den Hafen, dann kommt ein Schlepper, um sie abzuholen und zurück an Land zu bringen. Kathleen hält ihre Disziplin aufrecht. »Ich sagte ihm nicht Auf Wiedersehen, weil niemand ihn bedrückt sehen sollte.« In der Überzeugung, mit der Unterdrückung der eigenen Angst und Sehnsucht genau das Richtige zu tun, schreibt sie noch Tage später an ihre Schwiegermutter: »Ich habe noch immer nicht damit begonnen, mir klarzumachen, dass er nun fort ist, und ich will es auch nicht …«

Aber die Tatsachen bleiben bestehen. Am 29. November 1910 sieht sie Con zum letzten Mal. Er wird nicht zu ihr zurückkehren.

4

Ein Mann stirbt, ein Held wird geboren

1912–1913

Am 12. November 1912, zwei Jahre nach diesem Abschied, findet der Suchtrupp der Terra Nova die Leichen von Scott, Wilson und Bowers. Er findet Cons Tagebücher und dreizehn Briefe, einer davon an Kathleen. Offenbar wurde er über mehrere Tage hinweg verfasst. Überschrieben ist er mit »An meine Frau«. Irgendwann muss er es durchgestrichen haben. Die neue Anrede lautet: »An meine Witwe«. Und an diese richtet er seine Handlungsanweisungen für die Zukunft. Er beschwört sie, den Sohn gegen die von ihm vererbte Trägheit zu wappnen. »Ich musste mich, wie Du weißt, zwingen, tätig zu werden … Wecke in ihm das Interesse an Naturgeschichte, wenn Du kannst. Sie fördern das in manchen Schulen.« Peter soll sich so viel wie möglich an der frischen Luft aufhalten, er soll ein energischer Mensch werden, und Kathleens Leben soll weitergehen: »Liebstes Herz, Du weißt, ich hege keine sentimentalen Vorurteile gegen eine Wiederverheiratung – wenn der Richtige kommt, sollst Du im Leben wieder glücklich sein … Ich muss mich dem Unvermeidlichen stellen. – Du hast mich dazu gedrängt, diese Gruppe anzuführen, und ich weiß, dass Du um die Gefahren wusstest. Ich habe mich würdig erwiesen, oder nicht? Aber zu welchem Preis – um Dein liebes, liebes Antlitz zu verlieren.«

Bei seinen Unterlagen findet sich auch eine Notiz von ihr, die er zum Pol mitgenommen hatte. Sie ist offenbar in Eile oder Überschwang auf ein herausgerissenes Blatt geschrieben worden: »Ich habe alles stehen und liegen gelassen, um Dir etwas Heikles mitzuteilen. Wenn Du dort im Süden unterwegs bist, möchte ich sicher sein, dass Du weißt: Wenn es ein Risiko gibt, das Du auf Dich nehmen oder aber umgehen kannst, sollst Du es auf Dich nehmen. Oder wenn es eine Gefahr für Dich oder einen anderen gibt, dann sollst Du Dich ihr stellen, genauso wie Du es getan hättest, bevor Du mich oder Doodles [Peter] gekannt hast. Denn wisse, wir können ohne Dich zurechtkommen, das können wir mit Sicherheit. Gott weiß, dass ich Dich mehr liebe, als ich mir jemals vorstellen konnte, aber ich will, dass Du weißt, dass es nicht Deine physische Existenz ist, von der wir am meisten profitieren. Wenn es etwas gibt, was Du nur unter Einsatz Deines Lebens bewerkstelligen kannst, tu es. Wir werden froh darüber sein. Kannst Du mich verstehen? Wie schrecklich wäre es, wenn Du es nicht könntest.« Es ist ein Freibrief, der ihn von der Verantwortung für sie und den Sohn entbindet. Gleichzeitig legt sie ihm damit eine energische Hand auf die Schulter, die ihn stützt, aber auch anschiebt.

Als sie knapp ein Jahr später die Nachricht von seinem Tod erhält, fällt ihre Reaktion beinahe verstörend gelassen aus. Doch ihre Selbstdisziplin spiegelt lediglich Cons Gefasstheit angesichts seines unausweichlich näher rückenden Endes. Beide sind durch ein Ehrgefühl geprägt, das Aufgabe und Werk weit über die eigene Existenz stellt. Kathleen ist bewusst, dass der fatale Ausgang der Expedition ein Ereignis von nationaler Bedeutung ist. Und diese Nation ist gewaltig. 412 Millionen Untertanen zählt das britische Empire zu Anfang des 20. Jahrhunderts und erstreckt sich über knapp ein Viertel der Welt. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die seine Expedition begleitet.

Kathleen und Con sind von den Idealen des Viktorianischen Zeitalters geprägt: Selbstbeherrschung, Disziplin, Ehrgefühl und eine nicht unbedeutende Portion Patriotismus. Das beweisen auch Scotts Briefe und Tagebucheinträge während seiner letzten Lebenswochen.