Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: De conatus

- Kategorie: Krimi

- Serie: ¿Qué nos contamos hoy?

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

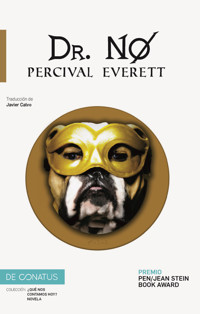

El protagonista de la novela es un brillante profesor de matemáticas experto en nada que no hace nada. Eso lo convierte en el socio perfecto de un aspirante a villano Bond que quiere entrar en Fort Knox para robar, no los lingotes de oro, sino una caja de zapatos que no contiene nada. A través de la voz de este profesor asperger, Percival Everett vuelve a utilizar el absurdo para hacer una brillante crítica a los valores de la sociedad actual. Cualquier habitante de este mundo puede sentir desde la carcajada cómo nos encaminamos hacia un mundo sin sentido. La salvación está en lo cercano, en las relaciones auténticas, aunque sean disparatadas. Una lectura fácil escrita en un continuo diálogo inteligente, absurdo y mordaz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

dr. no

Percival Everett

Traducción

Javier Calvo

Colección ¿qué nos contamos hoy?NOVELA

Título:

Dr. No

De esta edición:

© De Conatus Publicaciones S.L.

Casado del Alisal, 10

28014 Madrid

www.deconatus.com

Copyright © 2022 by Percival Everett

Spanish translation rights arranged with Melanie Jackson Agency, LLC

Título original: Dr. No

© De la traducción: Javier Calvo

Primera edición: febrero 2024

Diseño: Álvaro Reyero Pita

ISBN epub: 978-84-10182-00-4

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:

Para mi editora, cómplice y querida amiga, Fiona.

Gracias por nuestros veintisiete años juntos.

No vayas por ahí diciendo que el mundo está en deuda contigo. El mundo no te debe nada. Él ya estaba aquí antes.

Mark Twain

1

Me acuerdo de que soy extremadamente olvidadizo. O eso creo. Creo saber que soy olvidadizo. Me acuerdo de haber olvidado cosas, pero no recuerdo qué cosas, ni tampoco la sensación de olvidarlas. Cuando era niño, mi madre intentaba convencerme de que era olvidadizo diciéndome: «¿Te acuerdas de cuando te olvidaste de tu cumpleaños?». Y creo que le contestaba: «¿Cómo me iba a olvidar de eso?». Pero era una pregunta trampa. Decir que sí habría supuesto admitir que me olvidaba de las cosas, mientras que decir que no habría sido un ejemplo más de olvido. «El cerebro hace lo que puede», le decía. Si nos acordáramos de todo, no habría lenguaje para recordar ni tampoco para olvidar. No habría nada importante. En realidad, nada es importante. La importancia de nada es servir de baremo de lo que es no nada. ¿Es lo mismo decir «nada» que decir «la nada»? A los estudiantes les encanta especular con esas cosas. La realidad es que la nada no existe; la argumentación simplista de esta afirmación es que la observación de la nada requiere a un observador, y por tanto la presencia del espectador niega lo que habría sido una ausencia pura, lo que habría sido en efecto la nada. Si la nada cae en un bosque y no hay nadie para verla, ¿acaso es pura nada? Un argumento mejor, que abarca tanto el simple como todos los demás, es que se puede deletrear nada. Puede que Parménides fuera un desarrapado, pero sabía lo que decía. Quizás el argumento ontológico no funcione aplicado a la existencia de dios, pero es irrefutable en relación con la existencia de nada. Ei mitään, rien, nicht, nothing, nic, dim byd, ikke noget, ingenting, waxba, tidak ada, boten, apa-apa, kitn, nihil y nenio. Una especie de argumento ontológico en favor de la existencia de nada.

Me llamo Wala Kitu. Wala quiere decir nada en tagalo, aunque no soy filipino. Kitu quiere decir nada en suajili, aunque mis padres no son de Tanzania. Mis padres, matemáticos los dos, sabían que dos negaciones forman una afirmación, de manera que es así como me llamo. Wala Kitu. Todo esto es una trola con T mayúscula. En realidad me llamo Ralph Townsend. Mi madre era artista y mi padre, un profesor de literatura inglesa que terminó haciendo de taxista. La verdad es que soy una especie de matemático. Pero uso el nombre Wala Kitu. Estudio la nada.

Me tomo mis estudios muy en serio. Soy un reputado profesor de matemáticas de la Universidad de Brown, aunque llevo décadas sin ocuparme de la aritmética, el cálculo, las matrices, los teoremas, los espacios de Hausdorff, los retículos representativos finitos ni nada que tenga valores ni números ni representaciones de valores ni de números ni nada parecido, da igual que tengan sustancia o no. Me he pasado la carrera entera en mi pequeño despacho de George Street, Providence, buscando y contemplando la nada. No la he encontrado. Me parece triste que el simple hecho de adentrarme en el tema que me interesa estropee ya de forma necesaria mi estudio. Trabajo mucho y me gustaría poder decir que no tengo nada que mostrar.

Fue mi especialización en la nada, no en la nada absoluta, sino en la nada positiva, lo que me llevó a trabajar con —y no para— un tal John Milton Bradley Sill, multimillonario hecho a sí mismo y provisto de una única meta, una meta que quizás resulte intrigante para unos cuantos, confusa y extraña para la mayoría e idiota para el mundo entero, pero por lo menos bien articulada. John Milton Bradley Sill aspiraba a ser un villano de Bond, sin importarle la naturaleza ficticia de James Bond. Lo expresaba en estos términos: «Quiero ser un villano de Bond». Así de simple.

Estábamos sentados en una cafetería de Thayer Street. Eran las ocho de la mañana de un lunes de noviembre; el semestre se estaba terminando y los estudiantes que entraban en el local arrastrando los pies iban casi sonámbulos. Yo estaba un poco como ellos. Hacía poco que había descubierto que necesitaba doce horas largas de sueño para funcionar como era debido, pero me había pasado la mayor parte de la noche despierto pensando en la reunión con Sill. Apenas recordaba haber soñado nada, lo cual parecía justo y adecuado, ya que cuando dormía tampoco me acordaba casi nunca de mi vida real.

—¿A qué se refiere con un villano de Bond?

Sill sostenía una cuchara como si fuera un cigarrillo.

—Ya sabe, el típico perpetrador de maldades capaz de hacer que el primer ministro mande un espía categoría doble cero para detenerme. Ya sabe, de los que hacen el mal por el mal.

—Una especie de villano modernista —le dije.

—Exacto.

Me quedé mirando mi té y removiéndolo. No quería mirar a mi interlocutor, pero lo hice, consciente, mientras posaba la vista en él, de que estaba de atar. Era majo, eso sí. Bien parecido, un poco ambiguo desde el punto de vista racial, con una cara equina y el pelo muy rizado. Tirando a delgado.

—Parece usted demasiado amable para ser villano —le dije.

—Gracias —dijo—. Las apariencias son sólo eso.

—¿Ha perpetrado alguna maldad?

—¿Por ejemplo?

—¿Ha matado a alguien? —le pregunté—. Los villanos de Bond matan de forma indiscriminada. —Estaba hablando sin tener ni puta idea. No sabía nada de villanos de Bond.

—Los hay que sí y los hay que no. —Sill hizo un gesto con su cucharilla—. ¿Ha visto usted Goldfinger?

—Creo que sí. Digamos que no.

—Goldfinger roba Fort Knox.

—Donde guardan el oro —dije.

—Donde guardan el oro. —John Sill miró a su alrededor, examinando a todos los presentes en el local—. ¿Sabe usted qué hay en realidad en la cámara acorazada de Fort Knox?

—Pues no.

Se inclinó hacia delante hasta apoyar la barbilla en la palma de la mano, como si fuera un amante, o por lo menos como alguien que me conocía desde hacía más que un cuarto de hora, y dijo:

—Nada.

—¿Quiere decir que no hay oro?

—Quiero decir que hay nada.

—Nada —dije.

—Justamente eso. No le estoy diciendo que no haya oro. Le estoy diciendo que hay nada. La misma nada que usted ha estado buscando.

Se me erizaron los cabellos de la nuca. Aun así, seguía convencido de que me estaba diciendo que la cámara acorazada se encontraba vacía.

—Le estoy diciendo que la cámara no está vacía —dijo, como si me leyera la mente.

—¿Y qué?

—Pues que usted, amigo mío, me va a ayudar a robarla. He estado investigando. Sabe usted más de nada que nadie. Y del poder que obtendrá cualquiera que pueda poseer nada.

—Mire, me halaga usted —dije—, pero…

Me hizo callar apartando su mano de la mía y sosteniéndola ominosamente en el espacio que nos separaba.

—No tendrá que hacer usted nada de nada. Lo único que quiero es tenerlo de consultor. Que me dé unas cuantas respuestas. Por ejemplo, cuando abra la cámara acorazada, y la abriré, ¿cómo sabré que la nada está allí? Es una cámara muy grande. Si está llena de nada, ¿cómo la moveré? ¿Cómo se transporta algo así? ¿Necesita estar refrigerada a menos 273 grados Fahrenheit?

—Habla usted en serio —le dije—. Lo cual viene a ser como decir que está loco.

—Lo estoy —dijo John Sill. Echó otro vistazo a su alrededor y me pasó un papel amarillo.

Era un cheque. Un cheque con muchos ceros antes del punto inservible de los decimales. Era un cheque de caja emitido por el Bank of America.

—Esto es real —declaré, aunque en realidad era una pregunta.

Sill asintió con la cabeza.

—Lo único que tiene que hacer es asesorarme y contestar mis preguntas sobre nada, pero no con esos rollos improvisados que se reserva para los alumnos de posgrado y las mesas redondas. Eso ya lo puedo conseguir en cualquier lado. Lo puedo sacar de los libros. Quiero su confusión pura y sincera.

—¿Y nada más?

—Por supuesto, esto ha de ser confidencial. Y quiero decir confidencial de verdad, confidencial al cien por cien. —Buscó mi mirada con la suya y por un segundo fugaz se pareció al villano de Bond que aspiraba a ser. Durante ese breve momento me dio miedo—. ¿De acuerdo? Punto en boca, ya sabe.

—Entendido.

—¿Cuento con usted?

—¿Esto es para mí? —Agité el cheque como para asegurarme de que no se caía la tinta.

—Lleva su nombre.

Lo llevaba. Deletreado correctamente y todo. En tinta. ¿Qué podía decir yo, más que «sí»?

Salí de la cafetería pesando tres millones de dólares más y también convencido de que, aunque loco, quizás John Sill estuviera en lo cierto y los militares poseyeran la nada. Había una facción fiable del complejo militar que pensaba, como yo, que la nada era la solución a todo. Mi idea de solución era heurística, pero la idea que tenían los generales era gladiatoria, belicosa y nada amable. Ninguno de nosotros sabía qué era la nada, pero sí que sus posibilidades eran ilimitadas; eso es una necesidad lógica, y por tanto una certeza. Me acordaba de que hacía unos años se habían puesto en contacto conmigo dos generales del ejército, cuyos nombres quizás llegué a oír, pero no podía recordarlos. Lo que sí recordaba era que me habían parecido alarmantemente parecidos, aunque uno era una mujer y el otro un hombre. Llamaron con los nudillos a la puerta de mi despacho, con timidez, me pareció, para ser unos promotores de la guerra.

Tuvimos un circunloquio sobre la nada pero después la tratamos con precisión durante más de dos horas. Se negaron a decirme para qué la querían y yo no pude decirles qué era ni dónde encontrarla.

—¿Qué creen que pueden hacer con la nada si la encuentran?

—Por eso estamos hablando con usted —dijo el General—. Nos encantaría averiguarlo, ¿sabe?

—Conoce usted la nada —dijo la General—. Eso está comúnmente aceptado. Queremos que nos ayude. ¿No quiere usted servir a su país?

—Llevo toda la vida dándole nada a mi país. No tengo planeado cambiar a estas alturas.

—¿Qué quiere decir?

—No quiero decir nada —les dije—. «Nada» no equivale a «la nada». Eso lo entienden, ¿verdad?

—La nada podría cambiar por completo el mundo, eso sí lo sabemos —dijo el General.

Negué con la cabeza.

—Nadie puede poseer la nada.

Los generales intercambiaron una mirada que no entendí; de hecho no fui consciente de que se habían mirado hasta el día en que volví a casa de mi reunión con John Sill. Quizás era cierto que alguien podía encontrar y controlar la nada. Me sentí un poco revuelto, asustado y algo atolondrado por la emoción.

Se postula que antes del llamado Big Bang (que, igual que mucha gente, me imagino que más que una explosión debió de ser un suspiro), los elementos constituyentes primordiales eran cosas como el helio-4, el helio-3, el deuterio y el protio. La pregunta de pardillo, aunque no por ello menos molesta, es de dónde salieron esas cosas. ¿Y hacia dónde, por dónde y hasta dónde se está expandiendo el universo? La respuesta es o bien la nada o algo que llamamos nada, y no esa chorrada de la materia oscura que tanta gente se traga. La teoría no es mía, sino de un físico francés dado a las especulaciones retorcidas llamado Jean Luc Retàrd (sic) que aplicó las nociones de los espacios de Riesz y la idea de abstraer las propiedades de orden para liberar a las funciones continuas de los detalles de un espacio en particular, llevando a la idea de que, si la nada entra en contacto con algo, o con la no-nada, entonces ese algo dejará de existir. Se pueden ver las implicaciones prebélicas sin necesidad de usar demasiado la imaginación. La mayoría cree erróneamente que la nada es el simple vacío que hay entre partículas subatómicas. La nada no es el vacío, igual que tampoco es la ausencia de algo, de una o varias cosas o de sustancia. El Big Bang real se acerca, puesto que aquello de lo que viene el universo está alcanzando aquello en que se convertirá. Experimentar el poder de la nada equivaldría a entenderlo todo; controlar el poder de la nada sería negar todo lo que existe, y la idea triste, temible y crucial que esto implica es que podría ser perfectamente una distinción sin diferencia.

Mi perro me recibió en la puerta. No tenía más remedio. Era donde lo había dejado. Se llama Trigo y sólo tiene una pata. Es un bulldog corpulento y achaparrado, más achaparrado todavía por culpa de las patas que le faltan. Trigo alude a las tres patas que le faltan como sus nadas. Lo rescaté, o así es como lo decían en la perrera, aunque yo prefiero decir que me hice amigo suyo. Los trabajadores de la perrera estaban a punto de «ponerlo a dormir», que es el eufemismo que usan para referirse al asesinato. Les pregunté si matarían a una persona sin piernas, y me dijeron que claro que no. Me llevé de allí al perro y la única pata que le quedaba. Dos veces al día, cuando él lo decide, hace sus necesidades y yo lo limpio a posteriori. Tiene un carrito con ruedas que no le gusta mucho pero que usa unos quince minutos por las mañanas para hacer un poco de ejercicio. Cuando lo saco a tomar el aire, lo llevo en el pecho en un portabebés denominado Björn. Es un perro extremadamente amigable, aunque selectivo, de cachetes caídos y muy hablador. Habla con todo el mundo.

Trigo y yo bajamos a pie la colina hasta el centro de Providence y el Bank of America, donde me puse en la cola para depositar el cheque de John Sill.

El cajero, estupefacto, se quedó mirando el anverso del cheque durante un minuto largo.

—Parece real —dijo.

—Supongo que porque lo es —le dije.

—Espere aquí —dijo.

—¿Hay algún problema?

—Me tiene que dar el visto bueno mi supervisora.

—Parece razonable —dije.

Se llamaba Theodore, por lo que vi en su acreditación, que era negra con letras de color metálico. Se alejó unos metros y habló con una mujer joven de aspecto más elegante. Le enseñó el cheque. La mujer miró en mi dirección, volvió a mirar el papel y lo acercó a la luz. Los dos se me acercaron.

—¿Hay algún problema? —pregunté.

—No lo sé —dijo la mujer.

—¿Cómo se llama? —le pregunté.

—Stephanie Mayer —dijo ella.

—Yo me llamo Wala Kitu. Mi nombre está impreso en el anverso del cheque. También está impreso aquí, en mi pasaporte emitido por el gobierno, y aquí, en mi acreditación de profesor, y aquí, encima del talón de depósito limpiamente arrancado de mi talonario del Bank of America. Éste es Trigo. No tiene identificación.

Trigo ladró.

La gente de las colas adyacentes nos estaba mirando. El conserje larguirucho había dejado de barrer el suelo y también estaba mirando. Stephanie Mayer escribió sus iniciales en el cheque y le dio el visto bueno a Theodore. Cogí el recibo del depósito, lo examiné de cerca, contando los ceros, y asentí con la cabeza. Me planteé pedirle permiso a Stephanie Mayer para marcharme, pero no lo hice.

Una vez fuera, me topé con una de mis colegas, una matemática muy joven llamada Eigen Vector. Su especialidad era la topología; ¿cómo no? Igual que la mayoría de matemáticos, yo incluido, encajaba en algún punto del espectro del autismo, y era capaz de decir casi cualquier cosa, que es lo que hizo.

—Hoy llevo los zapatos iguales —dijo a modo de saludo.

Le miré las deportivas Nike.

—Los dos —dije.

—Hola, Trigo —dijo ella.

Trigo habló.

Eigen probó a ladrar.

—Bonito día —dije, fijándome mientras lo decía en que el cielo estaba nublado y todo era gris.

—Supongo que sí —dijo—. ¿Por qué estás tan feliz? Lo pregunto porque pareces feliz. Me encantaría experimentar la felicidad.

—Creo que nunca estoy feliz, la verdad —dije—. Tampoco triste del todo, pero feliz no.

—Pues lo pareces.

—Quién sabe, quizás lo sea —dije—. No reconocería la sensación. Trigo, en cambio, sí es feliz.

Trigo habló.

Eigen Vector le acarició la cara gorda y chata con el dorso de la mano.

—Es suave. Muy suave. Cara gorda.

—Está feliz porque todavía le queda una pata.

—Me gustaría que mi vida fuera simétrica —dijo Eigen—. Simétrica… Pero no consigo que coincida con su transposición.

—¿Eso era un intento de chiste, profesora Vector?

—¿A ti qué te parece?

—Muy bien.

—Muy amable de tu parte. Pareces contento por algo.

Asentí con la cabeza.

—Tienes razón en que hay que establecer una distinción entre estar contento y estar feliz. Una de las dos cosas es existencial, aunque no sé cuál de las dos. —Nos quedamos un momento en silencio—. Acabo de recibir una beca que espero que me lleve a la nada.

—Las becas están bien.

Asentí con la cabeza para mostrarme de acuerdo.

—¿Sabes que está lloviendo? —dijo.

—Lo sé.

—¿Tú almuerzas? —me preguntó.

—Pues sí —dije.

—Yo también. Casi todos los días. Más o menos a la misma hora cada día. —Eigen volvió a rascarle la cara a Trigo—. Qué suave. Y gordo.

Antes he mencionado, o por lo menos eso creo, los elementos primordiales, las semillas de todo; una vez más, sin embargo, todo eso plantea interrogantes. Plantear interrogantes es un concepto retórico que ha perdido influencia en la cultura. Muchos locutores deportivos, presentadores de noticias y políticos con poca cultura, y perdón por la triple redundancia, han pasado a usar la expresión «plantear interrogantes» en el sentido de «hacer preguntas». Reemplazar el antiguo nombre del concepto por la descripción «asumir una conclusión» implica al mismo tiempo reducir el valor del recurso retórico en cuestión y rendirse a una atenuación generalizada y profunda de la inteligencia cultural. Tendrán que disculparme la digresión indulgente. De hecho, viene de ninguna parte, de la nada. Pero volvamos a plantear el interrogante cosmológico. La idea es que el mayor Big Bang fue resultado de las fluctuaciones cuánticas producidas al cobrar el universo eso que llamamos existencia, a partir de una nada de la que no sabemos nada. Por preciosos que sean los modelos matemáticos, por encantadoras que puedan resultar las pruebas lógicas, se trata de simples ideas, éter, vapor. Mi entendimiento de la nada requiere en primer lugar el reconocimiento de que aceptar la nada va más allá de adoptar filosófica y matemáticamente ese número tan útil que es el cero. El principio de Heisenberg no se aplica tanto a la ubicación de los electrones como al paradero de la nada, esos vacíos donde no hay electrones. Y a la idea de ese espacio desocupado como vacío meta-estable; Hawking y Kaku siempre quisieron que la cosa funcionara en ambos sentidos, lo cual ni siquiera plantea interrogantes, sino que supone un fracaso por regresión terminal. Yo no quiero que la cosa funcione en ambos sentidos; la nada no es algo, ni tampoco es la ausencia de algo, sino que es la nada. El cero puede servir de forma ocasional como parámetro numérico de sustitución, pero la nada no. Aunque la nada pueda ser, tautológicamente, ninguna cosa, también es la negación de ninguna cosa. Se supone que la nada viene de la nada, lo cual equivale a decir que la nada genera nada, que a su vez genera nada, que a su vez no genera algo, sino nada, bla, bla y bla. Puede que el infinito sea aburrido, pero es profundamente ineludible y, sorprendentemente, maleducado. Les ahorraré a ustedes y a mí mismo una explicación larga del cero, como si en comparación con la nada el cero no fuera nada, cuando la verdad es que tampoco es precisamente moco de pavo.

¿Quién habría dicho que Euclides sólo tendría razón en el espacio, a pesar del hecho de que la aplicación terrestre es completamente euclidiana ? La condición plana del espacio lo convierte en un lugar donde es difícil esconder la nada, sobre todo porque el espacio está lleno a rebosar del resto del universo. ¿Hay otra vida ahí fuera? No lo sé. Ni me importa. ¿Hay otras dimensiones? No. Siempre parece que nos queremos imaginar unas dimensiones que afirmamos que nos resulta imposible percibir. Sin duda es el mismo impulso que nos endilgó la idea de las deidades, pero quizás en el espacio sólo haya dos dimensiones, y afrontémoslo, el tiempo no es ninguna dimensión, igual que no lo son el amor, el desánimo o el mareo. Y de nuestras tres dimensiones —las que usamos para las mesas, los taburetes y el resto de la gente—, la altura, la anchura y la profundidad tienen todas, imagino, la misma importancia o insignificancia, y todas llevan nombres inadecuados. Hablemos del tiempo y su ausencia de estatus dimensional. Tanto a los lógicos como a los matemáticos y a los científicos siempre les preocupa que las teorías que postulan puedan generar alguna contradicción, ese elemento catastrófico para el pensamiento racional, ¿pero acaso no deberían parecerse más a los teólogos y a los abogados especialistas en derecho fiscal y corporativo? Si te señalan que uno de tus axiomas es falso, has de responder: «sí, y lo mantengo». No basta con mostrar que una afirmación es falsa; también se tiene que demostrar que su negación no se puede deducir de la suma de todo nuestro entendimiento del mundo. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con esto? En cierto sentido el tiempo, igual que la nada, no se puede ver (ser visto no es lo mismo que ser observado), y aunque tenemos relojes, relojes increíblemente precisos, el tiempo no se puede medir, igual que no se puede medir ninguna abstracción ni convención. Sin gente no habría tiempo, igual que no lo había antes de la gente ni lo habrá después de ella. En cambio, la nada no es abstracta, al contrario: es la parte más concreta del mundo concreto, y no sólo antecede a los seres humanos, las rocas, la lava y los gases, sino que sobrevivirá, o incluso causará, el colapso del tiempo convencional, la implosión de las galaxias y la evaporación de las señales de radio que proyectan al espacio profundo los optimistas entusiastas como John Milton Bradley Sill.

De mi concepción y, a falta de una palabra mejor, mi teoría de la nada se ha dicho, igual que se dijo de Hilbert, que Das is nicht Mathematik, das ist Theologie. Los axiomas, postulados, teoremas y pruebas me matan de aburrimiento. El niñato imberbe que fui se habría peleado sin parar con mi postura actual, pero claro, de joven era más listo, aunque eso no sea decir gran cosa. Trigo estaba dormido sobre la mesa de mi laboratorio y me dediqué a mirar mis recipientes, de muchas formas, tamaños y materiales, llenos de nada. No podía abrir ninguno, porque abrir uno solo habría equivalido a vaciarlos todos. A menudo me pedían que lo hiciera, para demostrar mi afirmación. Esa prueba demostrativa, sin embargo, habría demostrado que yo tenía razón y al mismo tiempo que me equivocaba necesariamente. Vaciar una caja de nada habría comportado perder esa nada y a que no quedara nada en su lugar. Por tanto, nada de nada.

2

Trigo y yo volvimos andando a casa. Preparé algo de papeo, humano y perruno, y nos sentamos en el comedor para ver pasar a los estudiantes a pie y en bicicleta. Le volví a contar a Trigo lo del dinero que me había llovido del cielo. No era un perro fácil de impresionar, pero admitió que nos había caído una cifra chula, y me sugirió que quizás nos hiciera falta un coche. Me dijo que estaba claro que nuestro nuevo trabajo con Sill requeriría desplazarse, y como él se negaba a coger aviones, lo del coche parecía razonable. No podía discutir con él, es un perro, de manera que me mostré de acuerdo y le comenté que nunca había conducido un automóvil. ¿Cómo es posible?, me ladró, y añadió que me iba a hacer falta un permiso de conducir.

Resulta que para hacer el examen de conducción hay que tener un coche. Y resulta que para alquilar un coche hay que tener el permiso de conducir. De manera que decidí comprar uno. No hay ninguna ley que diga que necesitas tener permiso de conducir para comprar un coche, aunque llevárselo del concesionario sin carné no está bien visto. Por tanto, busqué a un particular que me vendiera un coche usado. Los coches que se vendían en el periódico estaban ordenados alfabéticamente, de manera que terminé frente a una casa de Cranston, mirando el primero: un Alfa Romeo GTV de 1970. Todos estos datos no significaban nada para mí, pero obviamente sí para el WASP cincuentón con camisa de golfista que era su dueño, y que estaba ansioso por cobrar, en sus palabras, un precio justo; un precio justo por un vehículo al que se había referido por teléfono como su nena.

—Ya sé que el color es chillón —dijo el dueño—. Es verde cartujo.

—Es más bien verde lima ártico, quizás peridoto.

—Pues vale —dijo.

Se llamaba Kenneth Peterman y llevaba pantalones verde fosforito y la ya mencionada camisa de golf azul celeste demasiado entallada y con el cuello vuelto hacia arriba. Era de sonrisa fácil y constante.

—Venga, póngase al volante. Sienta ese cuero. Salga un segundo y déjeme que se lo arranque. —Se puso al volante y arrancó el motor, soltando un ruido él también mientras el motor se revolucionaba—. Escuche.

—Está lo de…

—No, escuche un segundo.

Asentí con la cabeza y escuché.

—Es como música.

—¿Cuánto pide? —le pregunté.

Peterman me miró como si lo hubiera ofendido.

—¿Tiene nombre? —pregunté.

La pregunta lo relajó.

—La llamo Audrey. Mi mujer la odia. —Peterman miró a través del parabrisas—. La odia pero se la quiere quedar. Todo el mundo desea a Audrey.

Dejé en el aire mi pregunta sin formular.

—Ah, el divorcio —me dijo—. Evítelo si puede.

—No estoy casado.

—Hace bien.

Aprecié su lógica rudimentaria, pero aun así quería saber cuánto dinero esperaba por el coche.

—¿Se puede creer que mi mujer sería capaz de quedársela por puro rencor? Menuda arpía.

—No puedo, no —le dije—. ¿Y a cuánto rencor subiría eso? En dólares, quiero decir.

—Se niega a conducirla. Se niega a venderla. La quiere donar como si fuera chatarra, a alguna organización benéfica cutre de ésas que ayudan a los niños pobres, para que le desgrave. Ya ha oído usted a esos puñeteros niños por la radio. Un puto incordio.

—¿Los niños?

—No, mi puta mujer, ya casi exmujer, un puto incordio. Carajo, me muero de ganas de poder decirlo ya: exmujer.

—¿Cómo de grande es el incordio? —pregunté—. En dólares, por favor.

Hizo una pausa para contemplarme como si me viera por primera vez.

—¿A qué se dedica usted?

—Soy profesor en la Brown.

Peterman asintió con la cabeza.

—Intenté entrar, pero no tenía los contactos necesarios. Fui a la URI.

—Buena universidad.

—Claro, claro. ¿Y adónde fue usted?

—Al Pasadena Community College —le dije.

Aquello le hizo sonreír.

—Tengo entendido que también es buena —dijo, con una sonrisilla casi petulante—. Me han dicho que tiene un campus muy bonito.

—No lo sé. O por lo menos no me acuerdo. Tenía cinco años cuando me marché de allí a Princeton. ¿Cuántos dólares quiere por Audrey?

—Treinta mil.

—¿En metálico le va bien?

—¿Cómo?

—Que si aceptaría metálico.

—Pues claro. —Se le había puesto una sonrisa de oreja a oreja. Saltaba a la vista que estaba pensando en su mujer.

—Sólo una cosa —dije.

—¿Qué? —dijo, receloso.

—No sé conducir. Me gustaría que me enseñara.

—¿Está de broma o qué? ¿Lo ha mandado mi mujer para tocarme los cojones?

Dije que no con la cabeza.

—Le pagaré treinta y cinco mil si me enseña también a usar el aparato. ¿Tenemos un trato?

—¿Va en serio? ¿Aparato? Le han pagado los chavales del club para que venga aquí, ¿no? Menudos cabrones.

—No, no, va en serio —dije, usando su lenguaje—. Mañana vuelvo con el dinero.

—Ya, claro.

No me creyó.

—¿A qué hora le va bien que venga? El banco abre a las nueve y puedo estar aquí a las nueve y media. ¿Le iría bien?

—Lo que usted diga —dijo. Agachó la cabeza y volvió a la puerta de su casa—. Cabrones.

Peterman ya no volvió a salir mientras yo me quedaba allí un momento más, contemplando el Audrey verde lima.

Aquella noche estudié el funcionamiento del motor de combustión interna y varios diseños de transmisión y leí el reglamento de calles y carreteras de Rhode Island. No se llamaba así, pero es lo que era. El letrero marrón con letras blancas del Roger Williams Park and Zoo se me grabó en la mente y durante una hora fue lo único que pude ver.

Soñé con conjuntos vacíos. Tenía delante dos conjuntos nulos, por así decirlo. Uno contenía manzanas que no eran fruta y el otro, solteros casados. Trigo argumentaba con su serenidad habitual que ambos conjuntos eran iguales, afirmando la verdad obvia de que ninguno tenía elementos, y que por tanto tenían el mismo número de elementos. Sostuve que los conjuntos no podían ser iguales, porque lo que estaba ausente de uno no era lo mismo que lo que estaba ausente del otro.

—¿Me estás diciendo, mi querido perro Trigo, que un soltero casado equivale a una manzana que no es fruta?

—Sí, es exactamente lo que te estoy diciendo —dijo Trigo.

—Contéstame una cosa: ¿un soltero es un hombre o una mujer? —le pregunté.

—Un hombre —dijo.

—Muy bien, ¿y una manzana es un hombre?

—No.

—¿Pues cómo puede ser la manzana un soltero?

—Pero es que no existen los solteros casados —ladró Trigo.

—¿Y qué?

—Pues que tampoco existen tus ridículas manzanas no frutales. Nada es nada. Nada equivale a nada.

—Levanta una pezuña —le instruí. Levanté yo también la mano vacía—. ¿Qué tienes en la pezuña?

—Nada.

—¿Qué tengo en la mano?

—Nada.

Asentí con la cabeza.

—Así pues, se podría decir que tanto mi mano como tu pezuña están llenas de nada. ¿Estás de acuerdo?

Trigo asintió con la cabeza.

—¿Y mi mano es más grande que tu pezuña?

—Sí.

—Por tanto, mi mano contiene más nada que tu pezuña. Si mi mano contiene más, ¿cómo es posible que lo que hay en tu mano sea igual que lo que hay en la mía?

Trigo me mordió.

Tal como le había prometido, aunque no me creyera, a las nueve y media de la mañana siguiente me presenté en la casa gigante con entreplanta de Peterman. No me estaba esperando delante de la casa como el día antes, así que llamé al timbre. Abrió la que pronto sería su ex mujer.

Guardaba un parecido alarmante con Peterman. Llevaba zapatillas de tenis blancas y el pelo rubio platino peligrosamente recogido hacia atrás, tensándole todavía más su último —que no definitivo— lifting facial.

—¿Qué quiere? —me preguntó.

—¿Está el señor Peterman? —le pregunté.

—¿Por qué?

—Vengo a comprarle el coche.

—Ah, ¿conque sí?

—Quizás debería volver más tarde.

Echó un vistazo furtivo al interior de la casa y me volvió a mirar a mí, con una sonrisa.

—No, quizás le pueda ayudar yo.

—No lo creo. Su marido me dijo que odia usted el coche, que se están divorciando y que es muy rencorosa.

—Vaya, ¿eso le dijo? ¿Y cómo salió el tema?

—Pensó que me había mandado usted para, ¿cómo lo dijo? Para tocarle los cojones con el coche, aunque no estoy seguro de qué significa eso. Luego dijo que era usted rencorosa y me aconsejó que evitara el divorcio y el matrimonio. No necesariamente en ese orden.

—¿Y cuánto pide por él?

—Dijo que era usted una arpía. Aunque no veo el parecido. Debería volver más tarde —dije.

—No diga tonterías, señor…

—Kitu.

—Señor Kitu. El coche es de los dos. ¿Cuánto dijo mi marido que quiere por él?

—Llevo encima treinta y cinco mil dólares.

—¿Lleva cuánto?

Se lo repetí y vi cómo se le ponía una cara todavía más masculina. Por alguna razón me acordé del caballo que entra en una taberna y el camarero le pregunta: ¿a qué viene esa cara tan larga? Me reí.

—¿Dónde está la gracia? —me preguntó.

—También se supone que me tiene que enseñar a conducir —dije.

—¿Cómo?

—No sé conducir. Le ofrecí cinco mil dólares más para que me enseñara.

La señora Peterman se echó a reír, asintiendo con la cabeza como si entendiera algo.

—Muy gracioso. Esto es como una broma de agente doble, ¿no? Ese hijo de puta lo ha hecho venir para tomarme el pelo.

—Escuche, sólo necesito un coche. Sé cómo funcionan, en el sentido mecánico, pero no sé nada de cómo manejarlos. Más allá de los principios. Su marido no me ha hecho venir para tomarle el pelo a usted. Me voy.

—Déjeme ver el dinero —dijo.

Le enseñé mi bolsa de la compra de plástico del supermercado Star Market llena de billetes de cien dólares. Me pareció que tenía un orgasmo, aunque no pude estar seguro.

—Le digo en serio que quiero comprar el coche, así que pídale por favor a su marido que me llame—. Le di mi tarjeta.

La miró.

—Profesor Kitu.

—Ahí está el número de mi casa. No tengo móvil.

La señora Peterman me miró con la cabeza ladeada.

—¿No tiene móvil?

—No, señora.

—Nunca he conocido a nadie que no tenga móvil. —Volvió a mirar mi tarjeta—. ¿Es profesor de matemáticas?

—Más o menos. Estoy en el departamento de matemáticas.

—Debe de ser usted muy listo.

—No sé manejar un vehículo motorizado, o sea que no tanto.

—Y quiere un Alfa Romeo, ¿no? ¿Le gustan los coches clásicos? —preguntó, y volvió a mirar al interior de la casa.

—En realidad no —le dije—. Simplemente fue el primer anuncio que vi en el periódico. No sabría distinguir un Alfa Romeo de un… de un… —No conocía ninguna otra marca.

—¿Sabe usted que ese cacharro tiene transmisión manual? Y no va bien el cambio de primera a segunda. El embrague hace un ruido raro. ¿Le ha contado todo eso mi marido? Seguro que no. Es un maleante.

Negué con la cabeza.

—Pues claro que no. Es un fullero. Por eso me estoy divorciando del muy cabrón. ¿O sea que no le importa qué clase de coche sea?

—No.

—Pues ahí tiene mi BMW. —Señaló un descapotable pequeño y azul oscuro que había aparcado al lado de la verde y brillante Audrey—. Tiene transmisión automática. Es mucho más fácil de conducir y sólo tiene diez años, no como esa chorrada italiana, que tiene cuarenta. Tiene pocas millas. Lo uso para ir a la oficina y nada más. No voy y vuelvo de Pawtucket. Soy como la viejita esa de Pasadena. Y mi coche es como el NEPMEP de mi marido, nunca ha salido del estado, no ha ido ni a Boston.

—¿NEPMEP?

—«Nacido en Providence, morirá en Providence». La luna de miel la hicimos en Newport. Cómo lo odio. —Devolvió su atención a mí—. Le vendo mi coche por veinticinco mil y le doy una clase de conducir gratis.

—Vale. Necesito un coche.

—¿Cómo ha llegado hasta aquí? —preguntó, como si se le acabara de ocurrir.

—En autobús.

—¿Tenemos autobuses? —Echó otro vistazo breve al interior de la casa, escuchando por si algo se movía—. Espéreme allí al lado de mi coche. Enseguida salgo. De hecho, siéntese dentro. Le van a encantar los asientos.

Hice lo que me mandaba. No sabía lo que indicaba que un asiento de coche fuera cómodo, pero tampoco me sentía incómodo. Mantuve los pies alejados de los pedales. Al cabo de un momento la señora Peterman volvía a estar fuera conmigo. Dejó la puerta del conductor abierta y se apartó.

—Necesita usted salir e ir al otro lado —me dijo. Salí. Mientras me estaba sentando en el otro lado, me dijo—: No podemos hacer la clase aquí, claro. Ya sé adónde podemos ir.

Arrancó el coche. El motor hacía mucho menos ruido que el de Audrey y me pregunté si aquello sería bueno. Salió de la autopista y cogió el carril suburbano a más velocidad de lo que yo sabía que permitían las reglas de la carretera. Después de un par de recodos y unas cuantas millas, entró en el aparcamiento con el firme desigual y salpicado de charcos de un centro comercial clausurado. Quedaba una sola tienda abierta en el extremo opuesto al nuestro; tenía aparcados en diagonal delante tres o cuatro coches y una camioneta.

—¿Alguna vez ha intentado conducir? —me preguntó.

—Nunca.

—¿Cómo es posible?

Me encogí de hombros.

—No tiene móvil y no sabe conducir. ¿Cómo se lo monta?

—Me las apaño.

Se detuvo y empujó hacia delante la palanca de marchas.

—Esto es la posición de aparcar. No salga nunca del coche si no lo ha puesto en aparcar.

—Vale.

—Dígalo.

—Aparcar.

—No, todo —dijo—. No salga nunca del coche si no lo ha puesto en aparcar. P.