8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

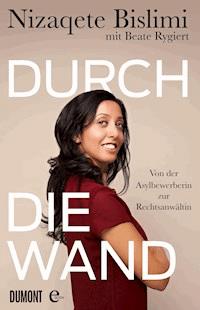

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

14 Jahre lang lebten Nizaqete Bislimi und ihre Familie in Flüchtlingsunterkünften und im Status der Duldung, 14 Jahre ohne sichere Lebensperspektive, in Unsicherheit und Angst. Von der sogenannten »Kettenduldung« sind heute rund 100.000 Menschn in Deutschland betroffen. Trotz all dieser Widerstände hat es Nizaqete Bislimi mit eisernem Willen, aber auch mit der Unterstützung von vorurteilsfreien Menschen geschafft, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. In Deutschland werden Roma 70 Jahre nach dem Holocaust noch immer diskriminiert. »Es gibt viele erfolgreiche Roma in Deutschland. Doch die meisten geben sich nicht als Roma zu erkennen. Aus Angst vor den alten Stigmata«, sagt Nizaqete Bislimi, die selbst lange ihre Herkunft verschwieg. Und als Anwältin für Ausländer- und Asylrecht begegnen ihr immer wieder Mandanten, die ebenfalls ihre Volkszugehörigkeit verschweigen. Auch deshalb kommt in der sogenannten Mehrheitsbevölkerung nicht an, wie viele gut integrierte Roma in Deutschland leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 301

Ähnliche

Nizaqete Bislimi

mit Beate Rygiert

DURCH DIE WAND

Von der Asylbewerberin zur Rechtsanwältin

eBook 2015

© 2015 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildung: © Franz Brück

Satz: Fagott, Ffm

eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN eBook 978-3-8321-8886-3

www.dumont-buchverlag.de

1

DER DUFT NACH ORANGEN

Der Duft nach Orangen wird in meiner Erinnerung für immer verbunden sein mit der Erfahrung von Verlust und Vertreibung. Schäle ich heute eine Zitrusfrucht, atme ich ihren frischen, prickelnden Duft ein, stellen sich unvermeidlich Bilder ein: Bilder von damals, als wir verzweifelt versuchten, der Bedrohung in unserer Heimat Kosovo zu entkommen.

Der Duft einer Orange war es, der mir in diesen schweren Zeiten half. Er legte sich über den penetranten Geruch nach Diesel, den der Reisebus, der uns in ein besseres Leben bringen sollte, verströmte. Dieser Gestank bereitete mir so große Übelkeit, dass ich mir nicht vorstellen konnte, viele Stunden, ja sogar Tage in diesem Fahrzeug unterwegs zu sein. Unterwegs in die Fremde, unterwegs in ein Land, das ich nur von den Erzählungen meiner Tante und meines Onkels kannte, die dort lebten. Ein Land, in dem wir hofften, Frieden zu finden und eine neue Heimat: Deutschland.

Es war unser dritter Anlauf, und anders als bei den beiden vorherigen Versuchen hatten wir dieses Mal niemandem von unserem Fluchtversuch erzählt. Am Tag zuvor waren wir zu Fuß von unserem Dorf zu der nahe gelegenen Busstation der Großgemeinde Lipjan gelaufen und hatten von dort den Bus nach Prishtina genommen. Der Abschied von meiner geliebten Nana, meiner Großmutter väterlicherseits, war herzzerreißend gewesen. Noch heute sehe ich sie dort an dem grünen Eisentor unseres Gehöfts stehen, das seit vielen Generationen der Familie meines Vaters gehörte. Sie trug ihre traditionelle Tracht mit der Pluderhose und der Bluse darüber, ihrer dimije. Wie immer hatte sie ein Tuch um den Kopf gebunden, und ihre hellen Augen, von denen viele sagen, sie hätte sie an mich vererbt, standen voller Tränen. Es sollte das letzte Mal sein, dass ich sie sah. Irgendwie ahnte ich damals schon, dass dies ein Abschied für immer war, und der Schmerz darüber schneidet mir noch heute tief ins Herz.

Ich hatte meiner Geburt in dem kosovarischen Dorf Hallaç i Vogël auf unserem Gehöft gewohnt, es bestand aus zwei Häusern, einem Hof in der Mitte und einem Gemüsegarten dahinter. Hier lebten wir mit meiner Nana und mit der Familie meines Onkels. Hier war ich mit meinen vier Geschwistern, meinen beiden Schwestern und beiden Brüdern, herangewachsen. Auf diesem Hof hatten wir gespielt, und die Umzäunung samt dem traditionellen eisernen Tor hatte vierzehn Jahre lang die äußerste Grenze meiner Kinderwelt bedeutet.

All das hatten wir am Tag zuvor hinter uns gelassen. Ein letztes Mal hatte mein Blick die Häuser der Nachbarn gestreift, von Menschen, mit denen wir immer gut ausgekommen waren. Wir hatten das Dorf verlassen und die Felder überquert, über die nur wenige Wochen zuvor junge Burschen aus dem Dorf meine Mutter und mich auf dem Heimweg aus der Stadt mit Stöcken in den Händen nach Hause gejagt hatten. Ihre verächtlichen Rufe »magjupe« – »Zigeunerinnen« – hallten mir immer noch in den Ohren.

Meine Eltern waren zu er Überzeugung gelangt, dass es besser war, wenn meine Mutter mit uns fünf Geschwistern fortging. Denn nach den Kämpfen in Bosnien und Kroatien standen auch bei uns im Kosovo alle Zeichen auf Krieg, und das hieß auch Vertreibung der ethnischen Minderheiten, denen wir angehörten. Seit einigen Monaten konnten wir immer wieder lange Armeekonvois beobachten, die an unserem Dorf vorüberfuhren. Schon von Weitem hörten wir dann das Dröhnen der schweren Fahrzeuge, und wir Kinder liefen auf die Straße, um dem Konvoi entgegenzusehen. Es waren Lastwagen voller Soldaten und Panzer, deren Ketten die Straßen beschädigten und an ihren Rändern die Erde aufrissen.

Und trotz dieser Vorzeichen, die auf bewaffnete Konflikte hinwiesen, fiel es uns alles andere als leicht, wegzugehen. Niemand verlässt so einfach sein Zuhause. Außerdem konnte mein Vater uns nicht begleiten, was die Entscheidung noch viel schwerer machte. Erst kürzlich hatte er eine Einberufung als Reservist zur serbischen Armee erhalten und seine Papiere abgeben müssen.

»Ohne Papiere kann ich mich in Deutschland nicht den Behörden stellen«, versuchte er uns zu erklären, »denn dann wissen sie ja gar nicht, wer ich bin. Und ich kann es ihnen nicht beweisen. Aber sobald ich sie habe, komme ich nach.«

Über Wochen hinweg hatten meine Eltern darüber diskutiert, was zu tun sei. »Ich kann dich doch mit den Kindern nicht allein in ein fremdes Land gehen lassen«, hatte ich meinen Vater einmal sagen hören, als er glaubte, dass wir alle längst schliefen.

»Wir müssen gehen, solange noch Zeit ist«, hatte meine Mutter leise geantwortet.

»Vielleicht kommt es ja gar nicht zum Schlimmsten«, wandte mein Vater ein. »Wenn wir fortgehen, verlieren wir alles, was wir uns hier aufgebaut haben.«

Eine Weile lang hörte ich nichts mehr. Dann flüsterte meine Mutter:

»Wenn du recht hast, kommen wir eben wieder zurück. Aber falls es doch Krieg gibt, ist es für unsere Kinder hier zu gefährlich.«

Wieder war es still. Dann sagte meine Mutter: »Ich schaff das schon. Es haben schon andere vor mir geschafft. Hauptsache, du kommst bald nach.«

Und nun standen wir also in Prishtina vor dem abfahrtsbereiten Reisebus mit laufendem Motor, der uns zunächst mit vielen anderen Menschen in die Slowakei bringen würde. Von dort hofften wir, mithilfe unseres freundlichen Bekannten, der sich erboten hatte, uns zur Flucht zu verhelfen, über verschlungene Wege und mehrere Grenzen hinweg nach Deutschland zu gelangen. Mir war entsetzlich schlecht, und vielleicht war es ja gar nicht allein der penetrante Gestank nach verbranntem Diesel, der mir so große Übelkeit bereitete.

»Hier«, sagte meine Mutter, die für alles eine Lösung bereithielt, und reichte mir eine Orange. »Schnuppere an ihrer Schale«, riet sie mir. »Dann fühlst du dich gleich besser.«

Mit dem Daumennagel ritzte ich die Schale der Orange an und hielt sie mir unter die Nase, atmete den frischen Duft ein und versuchte, meine Übelkeit zu unterdrücken. Dann gab der Fahrer das Zeichen zum Einsteigen, und der Moment war gekommen, den wir alle gefürchtet hatten: Wir mussten von unserem Vater Abschied nehmen. Uns allen liefen die Tränen über die Wangen. Doch am schlimmsten traf die Trennung unseren jüngsten Bruder Ferid mit seinen gerade mal fünf Jahren, der eine starke Bindung zu unserem Vater hatte und herzzerreißend schluchzte, als meine Mutter ihn vom Arm unseres Vaters nahm und mit ihm in den Bus einstieg.

Uns allen war schrecklich zumute. Ich suchte mir einen Platz zwischen meinen Geschwistern. Die Türen wurden geschlossen, der Bus setzte sich in Bewegung. So lange wie möglich winkten wir unserem Vater. Dann verschwand er aus unserem Blickfeld. Ich schloss die Augen, atmete tief den Geruch der Orange ein und versuchte, meine Übelkeit niederzukämpfen.

Wir wussten nichts von Solingen und dem Brandanschlag, bei dem fünf türkischstämmige Menschen gestorben waren. Wir hatten keine Ahnung, weder von den Ausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock noch von dem tödlichen Brandanschlag in Mölln. Wir ahnten nicht, was uns bevorstand, und das war wohl auch besser so. Alles, was uns damals beschäftigte, war die Frage, wie wir die nächsten Tage überstehen würden und ob es unserem Fluchthelfer auch tatsächlich gelingen würde, uns dieses Mal sicher nach Deutschland zu bringen.

Von jetzt an waren wir Flüchtlinge. Wir flohen vor den immer hitziger ausgefochtenen Spannungen zwischen der albanischen und der serbischen Bevölkerung im Kosovo. Wir flohen vor dem Schreckgespenst eines drohenden Krieges, von dem wir keine genaue Vorstellung hatten, aber wussten, dass er uns als Erste treffen würde. Wir flohen, weil die Erwachsenen sagten, dass alles nur noch schlimmer werden würde, als es ohnehin schon war.

Dabei war es nicht immer so gewesen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich eine glückliche Kindheit hatte. Eine Kindheit, in der die Volkszugehörigkeit meiner Eltern keine Rolle spielte und ich sie deshalb erfolgreich verdrängen konnte, weil mich nichts von den anderen Kindern, die albanische Eltern hatten, zu unterscheiden schien. Wir waren Muslime wie alle anderen auch. Der einzige Unterschied war vielleicht, dass meine Schwestern und ich besser gekleidet waren als viele andere Kinder des Dorfes, dass wir stets gut vorbereitet in den Unterricht kamen, dass die Bislimi-Mädchen mit die besten Schülerinnen der ganzen Schule waren. Unsere Mutter hielt uns wie Prinzessinnen, sie schneiderte unsere und ihre Kleider selbst, sie strickte uns dicke Pullover, Socken und Mützen für den Winter und packte uns bei der geringsten Kälte so sorgfältig und warm ein, dass ich noch heute viele Schichten übereinander anziehe, um im deutschen Winter nicht zu frieren. Meine Geschwister und ich wuchsen in der Geborgenheit einer Großfamilie auf, und wenn auch meine Verwandten der väterlichen Seite Hashkali waren und die Familie meiner Mutter den Roma angehörte, so störte in den ersten Jahren meiner Kindheit nichts die liebevolle Harmonie und das Gemeinschaftsgefühl dieser beiden Familienzweige.

Heute hat sich in dieser Hinsicht einiges geändert und Ehen zwischen Roma und Hashkali sind keine Seltenheit mehr, doch damals war die Verbindung meiner Eltern alles andere als üblich. Hier in Deutschland haben wenige Menschen eine Vorstellung davon, welch feine Abstufungen und Unterschiede zwischen den verschiedenen Volksgruppen existieren, die hier allesamt unter der diskriminierenden Fremdbezeichnung »Zigeuner« zusammengefasst werden. Dass meine Eltern ein Paar wurden, war zu ihrer Zeit etwas Unerhörtes: Damals blieben Hashkali und Roma lieber unter sich. Die Ehe meiner Eltern aber war eine wahre Liebesheirat über alle Konventionen hinweg, und diese Liebe hat bis heute alle Widrigkeiten und Prüfungen überstanden.

Ich wuchs also in einem äußerst komplizierten ethnischen Gefüge auf: Der Kosovo stand unter serbischer Verwaltung, doch in unserem Dorf lebten seit Jahrhunderten Albaner und Hashkali-Familien friedlich zusammen. Meine Mutter, eine Romni aus der nahen Stadt Lipjan, war in dieser Dorfgemeinschaft von Anfang an eine Fremde gewesen, eine Außenseiterin, und zwar als »Städterin« gleichermaßen wie aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit. Während die Hashkali albanisch sprechen, bedienen sich die Roma ihrer eigenen Sprache, des Romanes oder auch Romani, einer komplexen Sprache, die ihre Wurzeln im altindischen Sanskrit hat. Meine Mutter hatte eine serbische Schule besucht, und als sie ins Dorf meines Vaters zog, musste sie die albanische Sprache erst erlernen.

Für uns Kinder hatte dies alles zur Folge, dass wir nirgendwo richtig dazugehörten, auch wenn wir dies in den frühen Jahren überhaupt nicht wahrnahmen: Wir waren weder Serben noch Albaner, aber auch weder »richtige« Roma noch Hashkali. Dass wir »anders« waren, wurde erst bedeutend, als die politischen Spannungen zwischen den beiden größten Völkergruppen, den Serben und den Albanern, ein gefährliches Maß erreichten.

Auch wenn wir in den Augen der Mehrheitsbevölkerung magjup waren, entsprachen wir in keiner Weise den Klischeebildern, die sie hatten. Sowohl unsere Roma- als auch die Hashkali-Familie war von jeher sesshaft gewesen. Mein Vater, ein diplomierter Agrartechniker, hatte eine gute Arbeitsstelle in einem großen Landwirtschaftsbetrieb, und da meine Mutter eine kluge Hauswirtschafterin war, fehlte es uns an nichts, und bis zu meinem elften Geburtstag war alles in bester Ordnung.

An diesen elften Geburtstag erinnere ich mich noch genau. Überhaupt scheint es mir, dass alle wichtigen Dinge in meinem Leben mit der Zahl Elf verbunden sind: Zum Beispiel wurde ich am 11.Januar geboren und wichtige Prüfungen fanden an einem solchen Tag oder Monat statt. Damals, an meinem elften Geburtstag, gab es ein großes Fest, viele Verwandte kamen zu Besuch, sogar ein Cousin meines Vaters aus Belgrad, den ich lange nicht gesehen hatte.

An jenem kalten Donnerstagmorgen, dem 11.Januar 1990, machte ich mich mit meiner zwei Jahre älteren Schwester Mihrije, Miri genannt, aufgeregt auf den Weg zur Schule. Es hatte frisch geschneit, und während wir durch den Schnee stapften, fragte ich mich, wo ich wohl zehn Jahre später, also im Jahr 2000, sein würde. Und obwohl mir das alles noch unendlich weit entfernt erschien, malte ich mir aus, welchen Beruf ich wohl einmal ausüben würde. Angeregt von amerikanischen Fernsehsendungen spielte ich damals schon mit dem Gedanken, Anwältin zu werden. »Du gibst mal eine gute Anwältin ab«, hatte sogar mein Vater hin und wieder gesagt, weil ich meine Geschwister vehement verteidigte, wenn ich fand, dass sie zu Unrecht ausgeschimpft wurden. Aber auch Zahnärztin wäre ich gerne geworden. Ich hatte kurz zuvor eine Zahnspange bekommen und fand das alles ungeheuer spannend. Während ich auf dem Behandlungsstuhl saß, stellte ich mir immer vor, selbst einmal so einen weißen Kittel zu tragen. Anwältin oder Zahnärztin? Das war also die Frage, die ich mir auf dem Weg zur Schule stellte.

Als ich ins Klassenzimmer kam, prasselte ein gemütliches Feuer im Holzofen, und gemeinsam mit den anderen Kindern wärmte ich mich erst einmal auf. Alle gratulierten mir herzlich zum Geburtstag, auch mein späterer Lieblingslehrer Ismail Berbatovci.

»Meine Tante und mein Onkel aus Belgrad sind gekommen, um meinen Geburtstag mit uns zu feiern«, erzählte ich stolz, »und später werden uns noch mehr Verwandte besuchen.«

»Da wirst du sicherlich schöne Geschenke bekommen«, meinte Ismail Berbatovci freundlich.

»Ja, ich hoffe«, lachte ich. »Und meine Mutter kocht mein Lieblingsessen.«

Meine Mutter hatte eine prächtige Torte gebacken, eine meiner Tanten brachte einen Kuchen mit Kokosraspeln mit, und als Geschenk erhielt ich eine goldene Kette mit einem Anhänger in Form eines N – meine Namensinitiale. Damit sie nicht traurig war, erhielt auch Miri einen goldenen Anhänger in Form eines M. Zum Abendessen gab es Hühnchen mit Reis.

Wahrscheinlich erinnere ich mich an diesen elften Geburtstag deshalb so genau, weil der zwölfte vollkommen anders sein sollte. In diesem einen Jahr zwischen 1990 und 1991 hat sich vieles verändert. Die politische Lage im Kosovo war instabil geworden, die seit Jahrhunderten dort ansässigen Albaner gerieten immer mehr in Konflikt mit der herrschenden serbischen Bevölkerung. Denn der Kosovo war zwar nach einer wechselhaften Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg der Republik Serbien angeschlossen, von Tito aber mit dem Sonderstatus einer Autonomen Provinz innerhalb der Republik Serbien und mit zahlreichen Sonderrechten ausgestattet worden, die ihm eine gewisse Mitbestimmung in der jugoslawischen Föderation garantierten. Zehn Jahre nach Titos Tod begann jedoch auch hier der Vielvölkerstaat zu bröckeln, und die Serben, denen die Sonderrechte des Kosovo ein Dorn im Auge waren, begannen dagegen aufzubegehren. Bereits 1983 hatte es die ersten nationalistischen Massenkundgebungen von Serben gegeben, anlässlich der Beerdigung von Aleksandar Ranković. Tito hatte den früheren Innenminister und Geheimdienstchef in den Sechzigerjahren unter anderem wegen seiner klaren Haltung gegen die Autonomie des Kosovo in Serbien entmachtet. Seinen Tod nahmen nun Tausende von Serben zum Anlass, um für ihre Interessen auf die Straße zu gehen. Im Gegenzug besannen sich auch die Kosovo-Albaner immer mehr ihrer nationalen Identität.

Und als Slobodan Milošević ausgerechnet zum 600.Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld im Gedenken an die jahrhundertealte Niederlage der Serben gegen das Osmanische Reich in einer Brandrede seinen Landsleuten versprach, das einstige Kernland des serbischen Reiches wieder zu vereinen, klang das in den Ohren der Serben wie ein Schlachtruf, wie eine Aufforderung, zu den Waffen zu greifen und alle Nichtserben aus dem Land zu werfen. Wir als Roma-Hashkali-Familie allerdings gehörten weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe, und damit waren wir diejenigen, die in Krisenzeiten als Erste von beiden Seiten angegriffen werden würden.

Dass mein Vater nicht schon lange seine Arbeit verloren hatte, zeugt von seiner Beliebtheit und Fachkompetenz. Jedoch konnte der Betrieb ihm wie allen anderen Angestellten in dem Jahr zwischen meinem elften und zwölften Geburtstag keinen Lohn mehr bezahlen. Innerhalb weniger Monate war meine Familie verarmt. Anders als viele unserer albanischen Nachbarn besaßen wir zwar Haus und Hof, doch keine Felder und Nutztiere. Alles, was wir brauchten und was nicht in unserem kleine Garten wuchs, mussten wir mit barem Geld kaufen, und ohne Lohn standen wir mit nichts da. Es fehlte uns am Notwendigsten, sogar an Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Salz und Öl oder an Waschmittel. Auch Kohle oder Holz zum Heizen waren knapp. Die Inflation war horrend, der Schwarzhandel gegen Devisen wie US-amerikanische Dollar und D-Mark blühte.

Nichts führte uns Kindern unsere neue Armut derart anschaulich vor Augen wie mein zwölfter Geburtstag: An jenem 11.Januar 1991 gab es weder Torte noch Kuchen und auch kein Geschenk.

Ich sehe mich noch an unserem Wohnzimmerfenster stehen und auf den verschneiten Weg hinausschauen. Ich konnte es nicht fassen, wie sehr sich unser Leben in nur einem Jahr verändert hatte. Was sollte nun aus meinen Träumen werden?

Meiner Mutter blieb es nicht verborgen, wie traurig ich war. Sie kam zu mir herüber und reichte mir eine Orange. Ich glaube, sie hatte sie extra für meinen Geburtstag aufgehoben. Orangen konnte man nur auf dem Markt in Lipjan kaufen, der immer montags stattfand. Nun aber zauberte sie an einem Freitag diese Orange hervor – mein Geburtstagsgeschenk in diesem Jahr.

Daran musste ich denken, als ich rund zweieinhalb Jahre später während der langen Fahrt an der Orange schnupperte und mit meinen Fingernägeln immer wieder neue Ritzen in ihre Schale grub, um ihr frischen Duft zu entlocken. Auf unserer Reise hatte ich schon lange die Orientierung verloren. Gemeinsam mit meinen Schwestern kümmerte ich mich um unseren kleinen Bruder, der unseren Vater so sehr vermisste, dass er von Tag zu Tag kränker wurde. Und ich versuchte mir vorzustellen, was uns in Deutschland erwartete. Dachte daran, was hinter uns lag.

Einige Wochen zuvor hatte es eine Volkszählung gegeben. Ein paar albanische Männer waren auch zu uns gekommen und wollten meinem Vater dazu überreden, sich in ihre Liste einzutragen.

»Wir sind doch alle Brüder«, sagten sie zu ihm. »Ihr gehört zu uns!«

Mein Vater allerdings schüttelte nur den Kopf.

»Ihr wisst so gut wie ich«, sagte er, »dass ich kein Albaner bin. Jetzt, wo es darum geht, eure Liste zu füllen, jetzt nennt ihr mich euren Bruder. Aber wenn ich etwas brauche, dann bin ich ein magjup. Ich schreib mich nicht in eure Liste ein.«

Heute ist bekannt, dass unzählige Roma und Hashkali unter Androhung von Gewalt gezwungen worden sind, sich in die albanischen Listen einzutragen. Schon damals wurden nicht wenige Familien aus ihren Dörfern vertrieben.

Alles lief auf einen gewalttätigen Konflikt zwischen den beiden Volksgruppen hinaus. Die Stimmung wurde von Tag zu Tag angespannter, es gab Demonstrationen, die nicht immer friedlich abliefen. Und es kam vor, dass nachts an unser Tor gepocht wurde. Immer öfter fielen nächtliche Schüsse. Inmitten dieses brodelnden Konflikts saßen wir – Roma und Hashkali.

»So war es schon immer«, sagte meine Nana, »wenn es Krieg zwischen zwei Volksgruppen gibt, sind wir die Ersten, die wie Körner zwischen zwei Mühlsteinen zermahlen werden.«

Ein Cousin väterlicherseits lebte mit seiner Familie im Ruhrgebiet, und wann immer sie uns besucht hatten, war ich beeindruckt gewesen von ihren Mitbringseln, unter denen sich einmal eine DVD des Films »Rambo« in deutscher Synchronisation befunden hatte. Andächtig hatten wir uns den Film angesehen, und am meisten hatte mich diese sonderbare Sprache fasziniert, die so schwer geklungen hatte. Und nun waren wir tatsächlich auf dem Weg in dieses verheißungsvolle Land.

Die Woche, die wir in dem Reisebus verbrachten, verschmilzt bei mir zu einer einzigen Erinnerung: endlose Fahrten über endlose Straßen vorbei an endlosen Feldern und durch unbekannte Siedlungen. Am letzten Tag half es mir auch nicht mehr, an der Orange zu schnuppern. Mir wurde so übel, dass ich mich mehrmals übergeben musste. Nun kam die Tüte zum Einsatz, die meine jüngere Schwester Mirsade schon die ganze Zeit über für diesen Ernstfall griffbereit gehalten hatte.

Doch irgendwann erreichte der Reisebus sein Ziel. Mein kleiner Bruder Ferid und ich waren sehr erschöpft. In einer Stadt, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, endete die Fahrt und unsere kleine Gruppe, zu der außer meiner Familie noch zwei junge Männer und ein Mädchen gehörten, stieg dort mitten in der Nacht am Bahnhof aus. Leider fuhren zu dieser späten Stunde keine Züge mehr, und wir mussten den Rest der Nacht am Bahnhof verbringen. Wir waren so erschöpft, dass wir uns wechselweise in die Arme nahmen und irgendwie im Sitzen schliefen, bis es Morgen wurde. Ich kann mich noch an das Gefühl der Taubheit erinnern, wenn meine Arme eingeschlafen waren.

Schließlich öffnete der Schalter, unser Begleiter besorgte uns Zugtickets und wir fuhren weiter. Wir gelangten zu einem Hotel, in dem wir uns ausruhen konnten. Was war das für eine Wohltat, als wir uns nach einer Woche endlich wieder duschen und uns in einem richtigen Bett ausstrecken konnten. Unser Begleiter besorgte uns Essen und Getränke und wir erholten uns ein bisschen, bis die nächste Etappe unserer Reise anstand.

In drei Autos ging die Fahrt weiter. Es war tief in der Nacht, als es endlich hieß, die deutsche Grenze sei nicht mehr weit. Unsere Fahrer brachten uns bis zu einer bestimmten Stelle, dann mussten wir zu Fuß weitergehen. Ich trug wie meine Schwestern leichte Sandalen, und so stolperten wir durch die dunkle Nacht, immer hinter unserem Fluchthelfer und seinen Bekannten her, die uns über weite Felder und durch das dichte Unterholz eines Waldes führten. Wir wurden angewiesen, so wenig Geräusche wie möglich zu machen, damit wir nicht entdeckt wurden. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange wir so gingen, doch es erschien mir wie eine Ewigkeit. Irgendwann fing es auch noch an zu regnen, und wir legten uns Tücher über unsere Köpfe, um nicht vollkommen durchnässt zu werden.

Völlig erschöpft erreichten wir endlich den Waldrand. In der Dunkelheit erkannten wir die Umrisse von drei Pkw. In aller Eile verteilte man uns auf die Wagen. Meine Mutter stieg mit meinen Brüdern in das eine Auto, meine Schwestern, das fremde junge Mädchen und ich stiegen in das andere. Ich sehe noch das entsetzte Gesicht meiner Mutter hinter dem Autofenster, als sie merkte, dass ihre Töchter von ihr getrennt wurden, doch schon wurden die Türen zugeschlagen und los ging es.

Ich kann mich nicht erinnern, Angst gehabt zu haben, für uns Jugendliche war das alles wie ein großes Abenteuer. So fuhren wir durch die Dunkelheit, schließlich dämmerte der Morgen und ich sah aus müden, brennenden Augen die Landschaft an mir vorüberflitzen. Ich registrierte die Beschilderung der Autobahn, versuchte mir einzuprägen, was dort stand. Doch ich war viel zu müde, immer wieder fielen mir die Augen zu. Irgendwann machten wir an einer Tankstelle Rast. Hier trafen wir auch die anderen wieder, und als meine Mutter uns sah, war sie sehr erleichtert.

»Alles in Ordnung mit euch?«, fragte sie meine Schwestern und mich. Ich konnte ihr ansehen, dass sie aufatmete. Sie hatte die ganze Fahrt lang befürchtet, sie sähe uns nie wieder.

Weiter ging die Reise, bis wir schließlich die Autobahn verließen. Wir passierten dicht bebaute Gegenden, Industrieanlagen, Gewerbegebiete, Wohnsiedlungen. Und endlich, endlich kamen wir an.

Unser Bekannter, der die Flucht organisiert hatte, hatte an alles gedacht. Er brachte uns nach Koblenz zu guten Freunden von ihm und hier wartete ein wunderbares Mittagessen auf uns. Wir konnten uns frisch machen und ein bisschen ausruhen, dann brachte uns unser Begleiter zum Bahnhof. Er besorgte die Bahntickets und fuhr mit uns in einem Schnellzug nach Essen. Ich hatte einen Fensterplatz. In der Scheibe sah ich die Spiegelung meines Gesichts, hinter dem die Wischbilder fremder Landschaften an uns vorüberzogen. »Was wird uns die Zukunft hier bringen?«, fragte ich mich. Alles schien so unwirklich, auch mein eigenes Gesicht kam mir fremd vor. In Essen holten uns schließlich unsere Verwandten ab.

Wir hatten Glück gehabt, sicher und heil waren wir in Deutschland angekommen.

Das Erste, was ich von diesem Land sah, waren also ein dunkler Wald und eine nächtliche Straße. Das Erste, was ich in Deutschland fühlte, waren Neugier und Abenteuerlust. Ich war vierzehn Jahre alt. Das Leben lag vor mir. Ich war gespannt auf dieses Land, von dem ich nur Gutes gehört hatte. Interessiert lauschte ich den fremden Lauten, die mir von allen Seiten entgegentönten.

Deutschland. Meine Tante hatte uns immer wieder von diesem Land erzählt. »Das Leben ist gut dort«, hatte sie gesagt. »Die Menschen sind ehrlich. Sie arbeiten hart, doch das tun wir ja auch. Wer hart arbeitet, hat in Deutschland eine Zukunft.« Wir waren mehr als bereit, uns anzustrengen. Meine Schwestern und ich waren auch zu Hause im Kosovo immer Klassenbeste gewesen, oft sogar Schulbeste. Diese kompliziert klingende Sprache, so nahm ich mir vor, würde ich so schnell wie möglich lernen. Und dann würde eine wunderbare Zukunft auf mich warten, da war ich mir sicher.

2

AUF SCHWANKENDEM GRUND

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!