Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

40 Jahre Heißmann & Rassau – 25 Jahre Comödie Fürth - Das Buch zum Jubiläum Humorvolle Anekdoten und persönliche Einblicke in das Leben hinter den Kulissen von Theater und Fernsehen Volker Heißmann und Martin Rassaustehen seit 40 Jahren zusammen auf der Bühne. Die beiden lernten sich in der Schule kennen – und mochten sich zunächst überhaupt nicht. Bis sie entdeckten, dass sie über die gleichen Dinge lachen konnten und die Menschen über sie. Über leere Gemeindesäle und verrauchte Nebenzimmer führte sie ihr künstlerischer Weg ins eigene Theater, dieComödie, sowie auf die großen Bühnen und ins Fernsehen. In vielen persönlichen Anekdoten erzählen Frankens wohl populärste Künstler augenzwinkernd und sehr persönlich aus ihrem Leben und geben Einblicke in den turbulenten Alltag zweier Vollblutkomödianten. Ein Buch nicht nur für die zahlreichen Fans von Heißmann & Rassau und der Fürther Institution Comödie, sondern für alle Menschen, die sich für das spannende Leben vor und hinter den Kulissen von Theaterbühne und Fernsehen interessieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

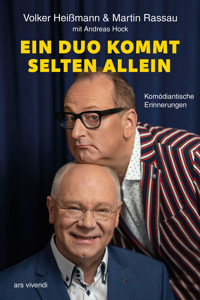

Volker Heißmann & Martin Rassau

mit Andreas Hock

Ein Duo kommtselten allein

Komödiantische Erinnerungen

Bildnachweis ©:

S. 193 oben: Comödie/privat, unten: Comödie/Christina Stuiber, S. 194: Comödie/privat, S. 195 oben und unten: Comödie/privat, S. 196 oben: Comödie/Günter B. Kögler, unten: Comödie/privat, S. 197 oben: Comödie/privat, unten: Comödie/Orlando Design, S. 198 oben und unten: Comödie/privat, S. 199 oben und unten: Comödie/privat, S. 200 oben: Comödie/Norbert Mittelsdorf, unten: Comödie/privat, S. 201 oben: Comödie/privat, unten: Comödie/Günter Distler, S. 202 Comödie/BR, S. 203 oben: Comödie/Jürgen Friedrich, unten: Comödie/ARD, S. 204 oben: Comödie/BR, unten Comödie/Sven Grundmann, S. 205 oben und unten: Comödie/BR, S. 206 oben: Comödie/privat, unten: Comödie/Jutta Miesbach, S. 207: oben und unten Comödie/privat, S. 208 Andreas Riedel

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage November 2023)

© 2023 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG,

Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

www.arsvivendi.com

Umschlaggestaltung: ars vivendi

Coverfoto: © Andreas Riedel, Neustadt/Aisch

Rückseite: Comödie/Sven Grundmann

Satz: ars vivendi verlag

Lektorat: Eva Elisabeth Wagner

eISBN 978-3-7472-0529-7

Inhalt

Ein Vorwort von Klaus Schamberger

Volker Heißmann

Schulzeit mit Show-Charakter und Wegbereiter für Harald Juhnke

Martin Rassau

Von der frühen Leidenschaft fürs Theater zum Miet-Butler

Volker Heißmann

Die Laune ist im Keller: Unsere erste eigene Bühne

Martin Rassau

Zwei Fürther erobern Nürnberg: Unser komödiantisches Abenteuer im Stadtpark

Volker Heißmann

Ein Traum wird wahr: Vier Freunde und ein aberwitziges Projekt

Martin Rassau

Kultfiguren aus dem Kaffeehaus: Wie uns Waltraud und Mariechen ins Fernsehen verhalfen

Volker Heißmann

Von Dreharbeiten auf hoher See und Auftritten vor 8.000 Menschen: Einmal zum Gipfel und ein Stück wieder runter

Martin Rassau

Mehr als nur Humor: Unsere Engagements abseits der Bühne und wie es mit uns weitergeht

Kleines Fotoalbum

Ein Vorwort von Klaus Schamberger

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Vielleicht hab’ ich – ohne es freilich bislang gewusst zu haben – einen schweren, aber leider schon nicht mehr behebbaren Geburtsfehler. Nämlich hab’ ich das Licht der Welt vor äußerst geraumer Zeit nicht im Fürther Nathanstift erblickt, auch nicht im kleinen Umkreis von Goonsberch, Gaggalasquelln, Gustavstraße oder gar Ronhof, sondern ganz im Gegenteil – drüben im Bratworschd-Paradies, auch Mumbfl-City genannt, also in Ding, in Nämberch. Und in dieser Eigenschaft als Beinahe-oder-um-ein-Haar-Kulturhauptstädter und Gniedlaskopf muss ich jetzt schon einmal fragen müssen dürfen, ob die Fürther, speziell die zwei Fürtherinnen namens Waltraud und Mariechen, a weng übergschnappt sind? Oder dass ihnen jemand ein Brausepulver ins Grünerla hineingeschüttet hat. Feiern die angeblich ein sogenanntes 40-jähriges Bühnenjubiläum. Also praktisch fast schon eine goldene Hochzeit. Und zu allem Überfluss hat ihre Comödie, gewissermaßen ein fränkisches Volkstheater, nun auch schon 25 Jahre auf dem Buckel beziehungsweise Dachstuhl.

Da fragt man sich doch: Mit welchem Recht feiern die zwei vereinigten Zwerchfellerschütterer ausgerechnet dort, in Fürth, ihr Jubiläum? Kann ich hiermit vermelden: Mit überhaupts keinem Recht. Bloß dass Sie es wissen! Höchstwahrscheinlich haben die Buchführer und Jahreszähler in ihrem uralten Sandsteinhaus am Bahndamm ein Gedächtnis wie der bekonnteste Ockerbauer und Londwirt, der Hubsi Oiwonger, nämlich überhaupts keines. Weil die geschätzten Damen Waltraud und Mariechen und ihre noch geschätzteren Erfinder Volker Heißmann und Martin Rassau hätten zwar schon ein Jubiläum, sogar insgesamt zwei Stück. Aber keinesfalls in Färdd, sondern bei uns in Nämberch!!! Und zwar 32-jähriges Jubiläum im Mautkeller in der weltberühmten Königstraße und 30-jähriges Jubiläum im noch viel weltberühmteren Stadtpark-Café in der Bayreuther Straße. Da wie dort sind sie zum ersten und zum zweiten Mal auf einer eigenen Bühne gestanden, nachdem sie sich – wie wir in diesem schönen Büchlein noch erfahren werden – Anfang der 1980er-Jahre auf der Hans-Böckler-Realschule über den Weg gelaufen sind. Allerdings hat der Ruhm der beiden Fürther in Nürnberg nicht allzu lang angedauert, weil noch viel vorhererer haben die obersten Nürnberger Kulturverweser bekanntlich auch das Volkstheater entdeckt, bloß natürlich zehn Mal besser, mindestens.

Schließlich haben wir damals bereits einen Fitzgerald Kusz gehabt mit seinen zahlreichen Volksstücken vom Schweig, Bub! bis zum Alleinunterhalter, die fließend fränkisch sprechenden Schauspieler und Regisseure und natürlich auch -innen: Herbert Lehnert, Sofie Keeser, Michael Nowack, Hanswalter Gossmann, Barbara Thummet, den Helmut Haberkamm, Stefan Kügel, Winni Wittkopp, dann später den Matthias Egersdörfer, den Günter Stössel, das Conny Wagner Sextett, die Bulzermärtl- oder die Franken-Bänd, Herbert und Renate, die Lizzy Aumeier, das Duo Er und Sie, Klaus Karl-Kraus, Bernd Händel, Sven Bach, die Peterlesboum Revival Band, um nur einige wenige zu erwähnen. Und dazu damals noch, wie bereits beiläufig erwähnt, den Heißmann und den Rassau. Bei so zahlreichen fränkischen Volkskünstlern kannst dir denken, dass das ebenfalls außerordentlich weltberühmte Nürnberger Volkstheater mit seinen meistens sogar ortsansässigen Künstlerinnen und Künstlern Gott sei Dank heute noch existiert – wievieltes Jubiläum, kannst höchstens mit der Infinitesimalrechnung ermitteln.

Und für genau dieses Volkstheater schreibt der Kusz unermüdlich seine Stücke, dichtet und komponiert der Bernd Regenauer ganze Opern, parodiert der Händel Club-Präsidenten, den Hisel, sämtliche Oberbürgermeister. Und weil es glücklicherweise ein meistens ausverkauftes Volkstheater in Nürnberg gibt, wachsen immer wieder junge Schauspielerinnen und Schauspieler nach, die mühelos die hiesige Sprache nicht nur verstehen, sondern auch reden können, geben sich beste Musiker, Komödianten, Kabarettisten, Wortakrobaten die Klinke in die Hand. Bei so vielen Erfolgen, Resonanz und nah an der Bevölkerung sich orientierenden Kulturpolitik versteht es sich von selber, dass der Heißmann und der Rassau auf längere Sicht die Zwerchfelle der Nürnberger schon haben davonschwimmen sehen. Nur deshalb sind sie in dem seit vielen Jahrzehnten frenetisch gefeierten Nürnberger Volkstheater nicht mehr auf der Bühne gesichtet worden und in einer Nacht- und Nebelaktion über die Stadtgrenze hinüber geflüchtet in ihre Geburtsstadt. Wie diese Flucht genau ausgeschaut hat, das erfahren wir ebenfalls auf den folgenden, sehr lesenswerten rund 200 Seiten.

Möglicherweise werden Sie jetzt begierig fragen, wo sich dieses seit vielen Jahrzehnten beste Unterhaltung bietende Nürnberger Volkstheater befindet, weil Sie dann lieber noch heute als morgen in es hineingehen würden. Die Antwort ist ganz einfach: Es steht zwischen Finstergässlein und Siggsdmineddstraße im Nirwana gleich links, Ortsteil Wolkenkuckucksheim. Sollten Sie es trotz dieser genauen Ortsbeschreibung nicht finden, dann nur noch folgender Hinweis: Setzen oder stellen Sie sich in die U-Bahnlinie Numero 1, entsteigen Sie ihr, der U-Bahn, am Fürther Hauptbahnhof, wenden sich nach links, dann 500 Meter gradaus, Schwabacher Straße überqueren, Eingang linker Hand, wählen Sie im dort befindlichen Wirtshaus ein Herrenoder Damengedeck (Bratwurstgehäckbrot mit naturtrübem Grüner-Schnitt vom Fass), begeben sich dann in den ersten Stock der Comödie und feiern mit großer Freude darüber, dass es das Nürnberger Volkstheater gibt, und zwar seit 25 Jahren in Fürth; mit zwei sehr komischen und doch tiefsinnigen Künstlern, die sich vor unglaublichen 40 Jahren kennengelernt haben und zu ihrem, vor allem aber zu unserem großen Glück bis heute zusammengeblieben sind. Weil sonst hätten wir weitaus weniger zu lachen gehabt in Franken, hüben wie drüben.

Volker Heißmann

Schulzeit mit Show-Charakter und Wegbereiter für Harald Juhnke

Es ist Freitag, der 10. Februar 2023, gegen 23.30 Uhr. Gerade ist die diesjährige Sendung von Fastnacht in Franken zu Ende gegangen. Als wir die Mainfrankensäle am frühen Nachmittag für die allerletzten Vorbereitungen betreten hatten, lag die Temperatur draußen knapp unter dem Gefrierpunkt. Nun hat es in der Halle ungefähr 40 Grad, die Luft ist zum Schneiden, und der Schweiß läuft mir in langsamen Bahnen den Rücken hinunter. Neben uns gibt Ministerpräsident Markus Söder gut gelaunt ein Interview. Katja Wildermuth, die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, beglückwünscht fröhlich alle beteiligten Künstler. Und Martin und ich blicken zufrieden über die sich leerenden Stuhlreihen, wo sich bis vor wenigen Minuten noch Hunderte mal mehr, mal weniger prominente Gäste vor Lachen auf die Schenkel klopften. Zumindest diejenigen, die gerade nicht durch den Kakao gezogen wurden.

In diesem Augenblick denke ich an die letzten drei Jahre, die wir alle im absoluten Ausnahmezustand verbracht haben: Wegen der Corona-Pandemie konnte natürlich auch diese Sendung nicht so stattfinden wie gewohnt. Einmal wurde die Show mit nur 50 Zuschauern aufgezeichnet, die während der gesamten Woche anwesend sein mussten – und das unter Bedingungen, die beim gleichzeitigen Besuch des Papstes, des Königs von England und des amerikanischen Präsidenten nicht strenger hätten ausfallen können. Im folgenden Jahr durften 170 dreifach geimpfte und negativ getestete, ausgewählte Gäste hinein, die dann mit FFP2-Masken im Gesicht und meterlangem Abstand voneinander an ihren Tischen saßen. Es war der reine Irrsinn. Niemand wusste, ob und wie es weitergehen würde – für die fränkische Fastnacht und überhaupt. In diesen Zeiten stand unsere gesamte Existenz auf dem Spiel, wie bei so vielen anderen auch. Es hat nicht viel gefehlt, und wir hätten unsere geliebte Comödie, unser Lebenswerk, unsere große Familie mit mehr als 80 Angestellten, unseren Dreh- und Angelpunkt, schließen müssen. Nun aber spüre ich, wie diese Last auf einmal abfällt.

Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass die endlich wieder unter normalen Bedingungen stattfindende Ausgabe mit einem Marktanteil von 53,3 Prozent einen neuen Einschaltquoten-Rekord verzeichnen würde: Mehr als 3,8 Millionen Menschen werden bundesweit an diesem Abend die Fastnacht aus Veitshöchheim gesehen haben. Das ist für ein analoges Regionalprogramm in Zeiten von Netflix, Amazon Prime, Apple TV und anderen Streamingdiensten beinahe unglaublich. Aber auch ohne dieses Wissen verspüre ich gerade ein seltsames Glücksgefühl. Vielleicht liegt es am Schlussapplaus, der für uns Künstler immer die wichtigste Bestätigung unserer Arbeit ist und der heuer besonders euphorisch ausgefallen war. Vielleicht ist es der Rest des Adrenalins, das mein Körper in den letzten Stunden ausgeschüttet hat. Oder auch das Schöppchen Frankenwein, das ich vorhin hinter der Bühne getrunken habe. Aber die Leute im Saal haben während der Übertragung sehr viel gelacht, und wir alle hatten unglaublich viel Spaß bei den Proben und auch während der Live-Sendung, die ansonsten oft durch Anspannung und Hektik geprägt ist. Und das werte ich in diesem Augenblick einfach mal als gutes Zeichen dafür, dass womöglich – trotz aller Widrigkeiten da draußen, die in diesen Tagen die Schlagzeilen bestimmen – alles wieder gut werden könnte. Vielleicht sogar so schön, wie es früher war.

Kurze Zeit später, nachdem wir uns in unserer Garderobe umgezogen und halbwegs frisch gemacht haben, gehen wir zusammen mit den anderen Künstlern von der Halle quer über die Straße in Richtung Ortsmitte. Rund 300 Meter entfernt befindet sich das Haus der Begegnung, in dem traditionell die After-Show-Party stattfindet, die hier natürlich nicht so heißt. Es gibt in Veitshöchheim wunderschöne Lokale, aber weil diese so spät nicht mehr geöffnet haben, treffen sich die Beteiligten der Sendung seit ewigen Zeiten hier – in einem schmucklosen Raum, in dem an diesem Abend wohl wegen der Energiekrise darauf verzichtet worden ist, die Heizung überhaupt erst aufzudrehen. Normalerweise finden hier Senioren-Tanznachmittage statt oder Vorträge zu Themen wie Demenz. Die hintere Wand ist mit einer gemalten Stadtsilhouette verziert, der Boden ist aschgrau, und auf den großen Fensterscheiben sind dunkle Klebekrähen angebracht, damit kein Vogel von außen gegen das Glas donnert. Die weißen Stehtische sind mit Papierluftschlangen und buntem Konfetti dekoriert, und auf einem Sideboard sind Dutzende Cola-, Apfelschorle- und Wasserflaschen aus Plastik drapiert. Zumindest das Pils ist vom Fass, aber während ich mich so umsehe, kurz nach einer der erfolgreichsten Sendungen des Bayerischen Fernsehens überhaupt, muss ich unweigerlich daran denken, dass mich dieser karge Raum verdammt stark an einen anderen Ort erinnert: an die ebenso spartanisch eingerichtete Schulmensa im Helene-Lange-Gymnasium nämlich. Genau dort fing vor 40 Jahren alles an.

Als ich mit knapp 14 auf die Hans-Böckler-Realschule wechselte, hatte ich schon eine bewegte Schullaufbahn hinter mir. Mein Vater war zwar ein durch und durch bodenständiger Malermeister und kein Akademiker. Aber er und meine Mutter waren der unbedingten Ansicht, ihr einziger Sohn und zweitgeborenes Kind müsse idealerweise eines Tages ein Abitur in der Tasche haben. Dieses Vorhaben allerdings stellte sich recht schnell als fataler Irrtum heraus. Das Einzige, was ich auf dem Hardenberg-Gymnasium sehr gut hinbekam, war, dass ich meine Klassenkameraden mit schöner Regelmäßigkeit zum Lachen bringen konnte. Hätte es ein Fach »Unterhaltung« gegeben, hätte ich eine Eins mit Sternchen bekommen müssen. Es gab aber leider nur Mathe, Physik, Englisch, Deutsch, Biologie und so weiter. Und weil man nicht allein für eine Zwei in Religion und Sport versetzt wurde, drohte für mich schon in der sechsten Klasse Endstation zu sein.

Da mir klar war, dass ich am Schuljahresende ohnehin würde wiederholen müssen, ging ich zur Hälfte des Schuljahres freiwillig in die Fünfte zurück, was eine echt blöde Idee war. Dort kannte ich niemanden, ich fühlte mich in der neuen Umgebung erst recht nicht wohl, und die Schule an sich machte mir noch weniger Spaß als zuvor. Das Ende vom Lied war, dass ich auch beim zweiten Anlauf in der Sechsten sitzen blieb. Nach einem einjährigen Umweg über die Hauptschule an der Maistraße landete ich also auf der »Böckler«, wie man bei uns in Fürth sagte. Hier sollte meine schulische Karriere doch noch ein versöhnliches Ende finden, hofften zumindest meine Eltern und auch ich. Die »Böckler« befand sich im sogenannten Nathanstift, einem altehrwürdigen Gebäude, das der Fürther Bankier, Stifter und Ehrenbürger Alfred Nathan 80 Jahre zuvor als Säuglingsheim hatte bauen lassen. Und auch ich sollte hier so etwas wie eine Neugeburt erfahren, bloß wusste ich das damals noch nicht.

Schon mein gesamtes Leben lang drängte es mich dazu, anderen Menschen etwas vorzuführen. Ich konnte gar nicht sagen, wie es dazu kam oder warum ich solch eine große Lust am Spiel empfand. Aber schon als Fünf- oder Sechsjähriger bespaßte ich unsere Verwandtschaft an Geburtstagen oder auf Weihnachtsfeiern mit dem Vortragen von mal ernsten, mal heiteren Gedichten oder passendem Liedgut. Verfeinert hatte ich mein Talent, über das ich allem Anschein nach verfügte, in unserer Kirchengemeinde. Wir wohnten direkt gegenüber der St. Paulskirche, und von unserem Wohnzimmer aus konnten wir praktisch direkt auf den Altar gucken. Ich musste nur die Straße überqueren, um in eine andere Welt einzutauchen. Und in der warteten von Kindergartentagen an jede Menge spannende Abenteuer auf mich: das legendäre Krippenspiel etwa, in dem ich jahrelang die beste Maria abgab, die die Fürther Südstadt jemals gesehen hatte, und in dem ich am Schluss meinen letzten Josef um mindestens zwei Köpfe überragte. Angesichts meiner überaus leidenschaftlichen Darbietung bei Jesu Geburt ist es eigentlich kaum zu begreifen, warum die Oberammergauer Passionsspiele nie auf mich aufmerksam wurden.

Außerdem sang ich für mein Leben gern, weshalb ich jeden Mittwochnachmittag meine Stimme zu Hause noch kurz mit Kaba ölte und dann losflitzte zur Chorprobe von Luise Leikam. Frau Leikam war eine warmherzige Frau, die als langjährige Kirchenmusikerin von St. Paul ein großes Herz vor allem für Kinder besaß und noch ein größeres für Kinder, die sich von ihr für den Gesang begeistern ließen. Deshalb war diese eine Stunde für mich ein absoluter Höhepunkt der Woche. Frau Leikam lehrte uns Noten lesen, brachte uns Stimmtechnik und Stimmbildung bei und erweiterte stetig unser Repertoire. Schnell folgten erste Aufführungen, die meist im Rahmen der zahlreichen Veranstaltungen unserer Gemeinde stattfanden. Als besonders ergreifend empfand ich es, wenn wir an hohen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten in der Kirche singen durften. An solchen Tagen schmiss ich mich besonders in Schale und zog mein wegen der Vorliebe für Kuchen aller Art etwas zu eng gewordenes Samtjäckchen über das Flanellhemd. Es war nur logisch, dass ich irgendwann auch einem größeren Publikum unter Beweis stellen wollte, was ich so draufhatte.

1982 schlug meine große Stunde. Seinerzeit wollte ich unbedingt meine gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und meldete mich bei einem Talentwettbewerb an, der von der Stadt im Rahmen der »Jungen Reihe« durchgeführt wurde, geleitet von Manfred Strattner, einem recht strengen Lehrer, der unter anderem über Wohl und Wehe der Fürther Nachwuchssänger bestimmte. Wer es bei ihm in die Endrunde schaffte, durfte im Stadttheater vor den vielen Eltern und anderen Angehörigen auftreten und sich den vermutlich bis dahin größten Applaus seines Lebens abholen. Die Aussicht, auf der echten Theaterbühne unserer Stadt zu stehen, war für mich beinahe so verlockend, als hätte man mir versprochen, zusammen mit meinem Vorbild Frank Sinatra im Madison Square Garden »My Way« intonieren zu dürfen. Im Vorjahr war ich allerdings mit Pauken und Trompeten beim Vorsingen durchgefallen und konsterniert wieder nach Hause gegangen. Dieses Mal aber kam ich tatsächlich weiter. Ich hatte es ins Finale geschafft und wollte es vor allem Herrn Strattner zeigen.

Dafür hatte ich mich eigens der Hochkultur gewidmet und das »Marienwürmchen« von Johannes Brahms einstudiert – sowie als musikalischen und lyrischen Höhepunkt das berühmte »Heidenröslein« in der Version von Franz Schubert, dessen Text kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe geschrieben hatte. Am Klavier begleitete mich Norbert Küber, den ich aus Frau Leikams Chor kannte – und der kurioserweise später stellvertretender Leiter des BR-Studios Franken und in dieser Funktion verantwortlich für die Veitshöchheimer Fastnacht werden sollte. Seltsamerweise waren weder er noch ich besonders aufgeregt, obwohl ich mir im Augenblick meines Auftritts auf dieser riesigen Bühne doch etwas verloren vorkam im Schatten von Norberts Flügel. Beim »Marienwürmchen« ging noch alles gut, die Leute klatschten wohlwollend nach meinem Vortrag, und ich war zufrieden. Dann sang ich weiter: »Sah ein Knab’ ein Röslein steh’n, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu seh’n, sah’s mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.« Mein Knabensopran klang nach meinem Dafürhalten wundervoll und glasklar, ich blickte stolz in die erwartungsvollen Gesichter des Publikums und zu Norbert hinüber, doch weiter kam ich nicht mehr. »Knabe sprach: Ich breche dich … ich brche di… ch brch dch«, krächzte ich. Nichts ging mehr, ich brachte keinen einzigen Ton mehr heraus, und ich musste aufhören.

»Entschuldigen Sie bitte«, röchelte ich ins Publikum. »Ich fang’ lieber noch mal an, weil ich hab’ auf einmal einen kleinen Frosch im Hals, und den wollen Sie ja wahrscheinlich nicht quaken hören.«

Die Menschen fingen an zu lachen. Ich wusste nicht so recht warum, aber offenbar war mein Umgang mit diesem Lapsus unterhaltsamer als das Stück selbst. Davon ließ ich mich aber nicht aus der Ruhe bringen, schließlich hatte ich schon etliche ernsthafte Auftritte mit dem Chor in unserer Kirche auf dem Buckel – und versuchte es so lange, bis das verdammte Heidenröslein endlich gepflückt werden konnte und sich dafür mit einem Dornenstich in den Finger des Knaben rächte. Am Ende gab’s ordentlichen Applaus und die Siegerurkunde in der Kategorie »Gesang männlich, Altersgruppe bis 14 Jahre«. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich an jenem denkwürdigen Tag meinen ersten Erfolg auf einer wirklich großen Bühne feierte, und selbst der kritische Herr Strattner klopfte mir danach anerkennend auf die Schultern.

»Aber das erste Mal war gar nix«, sagte er zum Abschied.

In der neuen Schule kam ich schnell zurecht. Dabei half mir, dass nach dem ersten Jahr auf der »Böckler« mein alter Freund Marcel zu mir stieß. Er musste im Prinzip nur ein Gebäude weiter, denn das Helene-Lange-Gymnasium, auf dem er nach der siebten Klasse die Segel strich, befand sich direkt nebenan. Marcel und ich kannten uns schon seit einigen Jahren aus der örtlichen Jungschar des CVJM, dem »Christlichen Verein junger Männer«, wie das damals noch hieß. Weil wir dort feststellten, abgesehen vom Musikgeschmack auf einer Wellenlänge zu liegen, hatten wir auch über den CVJM hinaus viel Kontakt und vor allem: viel Spaß. Zum Beispiel lernten wir sämtliche Sketche aus Didi Hallervordens TV-Serie Nonstop Nonsens auswendig, um diese dann jedem, der nicht schnell genug davonrannte, vorzuspielen. Die »Flasche Pommfritz« jedenfalls kann ich im Gegensatz zu vielen Gedichten von Goethe oder Schiller heute noch vom ersten bis zum letzten Wort aufsagen.

Marcel und ich machten auch sonst jede Menge Quatsch zusammen und überlegten schon seit einiger Zeit, ob wir diesen Quatsch nicht nur unseren Familien oder Freunden, sondern auch mal professionell vorführen sollten – oder was wir dafür hielten. In den Pausen lästerten wir leidenschaftlich über manch andere Schüler, die uns ein bisschen suspekt vorkamen. Es gab da beispielsweise einen, der knapp zwei Jahre älter war als wir, immer den großen Zampano in der Theatergruppe gab und wie ein Gockel durch die Gänge stolzierte. Zu unserer Verwunderung trug der Kerl außerdem niemals Jeans und T-Shirts wie alle anderen, sondern stets Stoffhosen und Hemden wie ein Bankangestellter oder ein Versicherungsvertreter. Sein Name war Martin Rassau.

»Der hält sich auch für den obersten Staatsschauspieler«, sagte ich eines Tages auf dem Schulhof zu Marcel, als Martin mal wieder mit hoch erhobenem Kopf vorbeischritt und uns keines Blickes würdigte.

»Ich glaube, der schwebt in ganz anderen Sphären«, antwortete Marcel. »Neulich habe ich den mal in der Fußgängerzone gesehen, da ist der an einem Infostand aufgetreten mit seiner komischen Theatergruppe.«

»Aufgetreten? In der Fußgängerzone?«, fragte ich ungläubig. »Was für ein Vogel!«

Weil ich mich aber, der Aversion Martin gegenüber zum Trotz, nun mal auch sehr für künstlerische Darbietungen aller Art interessierte, gab es immer wieder Anknüpfungspunkte zwischen uns. So fand immer am Ende eines jeden Schuljahrs die »Musische Woche« statt, an der alle Fürther Schulen teilnehmen konnten. Unser Direktor fand das alles ziemlich unsinnig, aber natürlich war Martins Schauspielkombo ganz vorne mit dabei. Und weil ich mich zu dieser Zeit neben dem Gesang auch dem Flötenspiel widmete, nahm ich ebenfalls zusammen mit meiner Flötengruppe teil. Der Höhepunkt der »Musischen Woche« war die hochoffizielle Schlussaufführung in der Mensa des Helene-Lange-Gymnasiums, weil dies der größte Raum weit und breit war. Und so standen wir beide in jenem Mai 1983 zum ersten Mal auf einer Bühne – wenn auch noch nicht zusammen.

Im selben Jahr kurz vor Weihnachten veranstaltete das Modehaus Wöhrl eine große Benefizaktion zugunsten der »Aktion Sorgenkind«. Die Veranstaltung sollte – gewissermaßen als »Nummernrevue«, aufgeführt von Fürther Schülern – abermals im schönen Stadttheater stattfinden. Die Firma Wöhrl rührte im Vorfeld kräftig in ihren fränkischen Filialen die Werbetrommel. Der gesamte Erlös kam Kindern in Not zugute, was an sich schon ein passables Argument für eine Teilnahme war. Ich hatte jedoch außerdem gehört, dass das ZDF deshalb sogar ein Kamerateam nach Fürth schicken und einen Beitrag über den Abend drehen würde, der dann in der Sendung Der Große Preis ausgestrahlt werden sollte. Das war natürlich ein Ding. Da musste ich dabei sein – und meldete mich zusammen mit Marcel beim Wöhrl an, um dort einige Sketche zum Besten zu geben!

Martin und ich trafen uns diesmal hinter der Bühne in der Künstlergarderobe, in der sich ansonsten die vom Intendanten engagierten Schauspieler, Opernsänger und Solisten umzogen. Wir würdigten uns keines Blickes und bekamen auch recht wenig von dem mit, was der jeweils andere den vielen Besuchern im Saal zu bieten hatte. Das Gefühl aber, Teil eines derart wichtigen Ereignisses zu sein, das vom Zweiten Deutschen Fernsehen sicherlich in einem mehrminütigen Bericht zur besten Sendezeit gezeigt wurde, war enorm erhebend. Als dann wenige Wochen später die Show mit Wim Thoelke lief, saß ich mit meinen Eltern und meiner Schwester aufgeregt wie ein kleines Kind an der Bescherung vor dem Fernseher und war total gespannt, was Millionen Menschen sogleich von mir und Marcels komischem Talent zu sehen bekommen sollten. Die Antwort war: rein gar nix. Der Beitrag war ungefähr drei Sekunden lang und wurde zudem nur aus dem Off kommentiert. Aber wenigstens war der Rassau auch nicht erkennbar.

1987 ging meine Schul- oder besser gesagt: meine Leidenszeit zu Ende. Ich hatte insgesamt zwei Mal wiederholt, war volljährig – und meine Lehrer meinten nur zu mir: »Volker, du bist echt ein netter Kerl, aber du kannst beim besten Willen nicht mehr länger hierbleiben!« In meinem Abschlusszeugnis wurde mir bescheinigt, »sprachlich sehr gewandt, aufgeschlossen und vielseitig interessiert« zu sein und meine Mitschüler »durch spontanes und humorvolles Verhalten erfreut« zu haben. Ansonsten aber waren meine Zensuren ein mittleres Desaster. Einer Eins in Musik und einer Zwei in Religion standen ein paar Dreier in Sport, Bio oder Geschichte gegenüber, dazu Vierer in Mathe, Physik und Chemie sowie eine glatte Fünf in Englisch. Damit ließen sich keine großen Sprünge machen, so viel war klar.

Dafür lief es künstlerisch immer besser. Die letzte »Musische Woche« hatte ich, nachdem Martin bereits einige Jahre zuvor von der Schule abgegangen war, mehr oder weniger alleine bestritten. Ich war Solist und Tänzer, spielte Ausschnitte aus My Fair Lady, sang Sinatras »New York, New York« und ließ mich schon recht professionell von einer Big Band und einem Chor begleiten. Mit Marcel tingelte ich außerdem inzwischen mit unserer gemeinsamen Marcel & Volker-Show durch die kleineren Hallen im ganzen Landkreis. Man konnte uns für Geburtstage, Vereinsfeste oder Betriebsjubiläen buchen, und aufgrund der Mundpropaganda sowie Marcels geschickter Werbestrategie mit selbst entworfenen Handzetteln und Plakaten verzeichneten wir dank einer Gage von mindestens 100 Mark am Abend einen schmalen Ruhm und einen passablen Nebenverdienst, den wir in der Fürther Kneipenmeile Gustavstraße wieder unter die Leute beziehungsweise die Gastwirte brachten.

»Ich möchte das gerne beruflich machen«, erklärte ich eines Tages meinen Eltern beim Mittagessen.

»Was möchtest du bitte schön beruflich machen?«, fragte mein Vater etwas ungläubig.

»Na – das, was ich die ganze Zeit schon mache. Ich möchte Komiker werden. Und Theater spielen.«

Mein Vorhaben wurde auch dadurch untermauert, weil ich kurz zuvor eine Zeitungsannonce gelesen hatte, in der angeblich jede Menge Nachwuchskünstler, Nebendarsteller und Komparsen für eine große Produktion mit Thomas Gottschalk in der Münchner Olympiahalle gesucht wurden. Gottschalk war gerade dabei, eine ganz große Nummer zu werden – die Supernasen-Filme waren erst kurze Zeit her, und in jenem Jahr hatte er einen Mega-Erfolg im Kino mit Zärtliche Chaoten, außerdem sollte er in wenigen Wochen Wetten, dass …? von Frank Elstner übernehmen. Ich witterte meine Chance und wollte unbedingt dabei sein. Ich musste nur nach Unterföhring kommen, wo das Casting für die Gottschalk-Show stattfinden sollte. Auch davon erzählte ich zu Hause und wähnte mich schon beinahe Seite an Seite mit Thommy.

Mein Papa war bestimmt kein strenger Vater. Er und meine Mutter machten mir auch nie Vorwürfe wegen meiner schlechten Noten. Aber in diesem Augenblick wäre meinen Eltern fast das Essen im Hals stecken geblieben.

»Talent hast du ja«, sagte meine Mutter. »Das muss man dir lassen. Aber überleg doch mal, was in fünf oder zehn Jahren ist, wenn dich vielleicht keiner mehr sehen will? Wenn du dann eine Lehre machst, bist du der älteste Schüler der ganzen Berufsschule.«

Auch mein Vater versuchte, mir meine Pläne argumentativ auszureden. Das schätzte ich an den beiden: Wenn sie überzeugt waren, dass etwas uns Kindern nicht guttun würde, verboten sie es uns nicht einfach, sondern sie erklärten es uns. Und im Grunde hatten sie recht. Wenn ich jetzt eine Ausbildung begann, konnte ich anschließend immer noch meinen Traum von der Bühnenkarriere leben. Und so begann ich mich mit dem Gedanken anzufreunden, erst mal etwas Solides zu machen. Nur das Casting wollte ich noch abwarten – es konnte ja theoretisch sein, dass mein Durchbruch als Show-Star kurz bevorstand, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ein Kumpel bot mir an, mich dorthin zu fahren, weil ich noch kein Auto besaß. Als wir in Unterföhring ankamen und uns beim Pförtner angemeldet hatten, trafen wir in der Kantine, wo alle Teilnehmer warten sollten, auf eine ältere Dame mit einer Stimme wie Willy Brandt und dem Charme eines Gefängniswärters.

»Was willst du denn hier?«, fragte sie mich abschätzig und sah mich an, als hätte ich sie gerade um Geld angebettelt.

»Na, ich möchte zum Casting von Herrn Gottschalk«, sagte ich.

»Das will ich auch«, antwortete der Drachen und schob mit einem Blick auf mich nach: »Ich dachte nur, die suchen gut aussehende Leute.«

So motiviert, gingen wir kurz darauf zur Halle. Ich stellte mich bei den Produktionsmitarbeitern vor und durfte wenig später mittanzen und sogar etwas singen. Als ich fertig war, sprach mich einer der BR-Leute an.

»Gar nicht übel. Wenn wir dich nehmen – kannst du für fünf Tage hierbleiben?«

»Äh, wie – fünf Tage?«, fragte ich. »Ich dachte, die Show findet nur an einem Tag statt.«

»Klar«, grinste der Mann. »Aber es gibt vorher Einzelproben, Stellproben, Durchlaufproben, Generalproben und so weiter. Das hier ist Fernsehen. So etwas dauert.«

Damit hatte ich nicht gerechnet. Fünf Tage am Stück konnte ich unmöglich wegbleiben – ich musste ja noch meine Schule abschließen. Konsterniert traten wir die Rückfahrt nach Franken an, und ich beschloss, ab dem nächsten Tag Bewerbungen zu schreiben. Aber ich war mir trotzdem sicher, irgendwann wiederzukommen. Als die Sendung wenige Wochen später im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war ich froh, nicht dabei gewesen zu sein: Bei dem Casting wurde offenbar nur eine Fußgruppe gesucht, die fahnenschwenkend einmal durchs Bild lief. Dafür hätte sich der Aufwand nicht gelohnt. Als ich viele Jahre später Thomas Gottschalk kennenlernte, erzählte ich ihm diese Geschichte. Er konnte sich dunkel an die Show erinnern, wusste aber nur noch, dass sie grottenschlecht war. »Was man nicht alles macht«, lachte er.

Als ich überlegte, welchen Beruf ich erlernen wollte, kam ich relativ schnell auf das Hotelfach. Außerhalb der Urlaube unserer Familie hatte ich zwar noch so gut wie keine Zeit in Hotels zugebracht, schon gar nicht in großen Stadthotels, aber die Atmosphäre an sich faszinierte mich. Ich mochte auch schon immer Filme, in denen Hotels eine Rolle spielten und Menschen aus aller Welt sich begegneten. Das hatte einfach was. Weil die Fürther Hotellerie außer ein paar Frühstückspensionen nichts hergab, bewarb ich mich in Nürnberg beim Hotel Atrium. Das befand sich direkt neben der Meistersingerhalle, in der regelmäßig die großen Bälle der Stadt stattfanden und viele berühmte Künstler Konzerte gaben – man konnte sogar vom Hotel durch einen gläsernen Gang direkt in die Halle laufen. Außerdem war das Messezentrum nicht weit, insofern strahlte das Atrium als eines der ersten Häuser am Platz eine gewisse internationale Atmosphäre aus. Zu meinem Erstaunen wurde ich ein oder zwei Wochen, nachdem ich meine Unterlagen abgeschickt hatte, zu einem ersten Gespräch eingeladen. Offenbar verkaufte ich mich dabei gut, denn kurz darauf bekam ich einen Anruf, dass ich es in die engere Auswahl geschafft hatte. In der würde Inhaber Werner Rübsamen, dem neben dem Atrium noch andere Hotels gehörten, sich selbst ein Bild von den Bewerbern machen.