Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

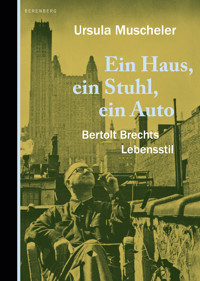

Ein Immobilienhai ist Bertolt Brecht nie gewesen. Er hatte Besseres zu tun, um einer der erfolgreichsten Dichter aller Zeiten zu werden. Damit aber daraus was werden konnte, musste es bequem zugehen. Ob im Berlin der zwanziger Jahre, im dänischen, schwedischen, finnischen und kalifornischen Exil, als Staatsdichter im Arbeiter- und Bauernstaat DDR – eine geräumige Wohnung, besser noch: ein behagliches Haus musste sein. Stuhl und Tisch waren wichtig, und auch der fahrbare Untersatz musste stimmen. Ursula Muscheler beschreibt mit Verve, Witz und Präzision, wie bei Brechts Lebensstil eher die alte als die neue Zeit zum Zug kam – und wie die Frauen alles organisierten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ursula Muscheler

Ein Haus, ein Stuhl, ein Auto

Bertolt Brechts Lebensstil

BERENBERG

Bertolt Brecht bei der Arbeit in der Spichernstraße 16

Prolog

1 / Die moderne Bauhauswohnung

2 / Was ist schön?

3 / Spichernstraße Berlin

4 / Hardenbergstraße Berlin

5 / Das Landhaus in Utting

6 / Das Haus am Skovsbostrand 1934

7 / Moskauer Zwischenspiel

8 / Tulevägen auf Lidingö

9 / Gut Marlebäck

10 / Das Holzhaus in Santa Monica

11 / Leben im kalifornischen Exil

12 / Zürcher Provisorium

13 / Wohnen in Berlin-Ost

14 / Der Aufbau Ost

15 / Die Mühen der Ebenen

16 / Buckower Elegie

Epilog

Anmerkungen

Über die Autorin

Bertolt Brecht mit Steyr-Auto

Prolog

Während über Brecht und die Frauen schon viel geschrieben wurde, blieb das Thema Brecht und das Bauen weitgehend unbehandelt. Dabei hat sich Bertolt Brecht immer wieder mit baulichen und städtebaulichen Fragen befasst. Was ist schön, was nützlich? Was ist von der Neuen Sachlichkeit zu halten? Gibt es ein richtiges Bauen im falschen, das heißt kapitalistischen Leben? Wie könnte sozialistisches Bauen beschaffen sein? Wo bleiben, so fragte er sich angesichts der Berliner Stalinallee, die Höfe, die krummen Straßen, wo die unregelmäßige Harmonie früherer Städte?

Neben den allgemeinen Fragen des Bauens lagen Brecht auch die speziellen des eigenen Wohnens am Herzen, selbst unter den materiell schwierigen Bedingungen des Exils. Obwohl er einmal behauptete, seine Aufzeichnungen enthalten so wenig Privates, weil er sich »für Privates nicht eben sehr interessiere«1, betraf sein Desinteresse nicht seine Wohnungen und Häuser und nicht die Qualität der dort aufgestellten Tische und Stühle. Wohnungen, Häuser und Möbel verdankten sich vielmehr einer wohlüberlegten Auswahl, wobei er dem Neuen das Alte vorzog, dem Kargen der Neuen Sachlichkeit das Schlichte vergangener Epochen.

Brecht war zwar, wie er in Verjagt mit gutem Grund selbst von sich sagte, politisch ein Verräter seiner Klasse2, nicht aber ästhetisch. Nie gesellte er sich zu den Arbeitern mit ihrer ausdauernden Neigung zum Furnier »Altdeutsche Eiche« oder zu den fortschrittlichen, den puristischen Bauhausstil bevorzugenden Genossen. Er blieb, was er war: der Sohn wohlhabender Leute mit einer Vorliebe für das handwerklich Solide und Gediegene, zuhause ein gut situierter, nicht gerade anspruchsloser Bürger, im Exil ein Flüchtling »mit mittleren Tugenden und einigen bescheidenen Lastern«3.

Gut situiert zu sein hielt Bertolt Brecht zeitlebens für die einem Autor angemessene Existenzform. Nicht Spitzwegs armen Poeten hatte er vor Augen, sondern erfolgreiche Kollegen wie Lion Feuchtwanger und Thomas Mann, die in beachtlichen Stadtvillen und schön gelegenen Sommerhäusern residierten.

Während Brecht in Fragen geistigen Eigentums nach Ansicht eifriger Plagiatjäger etwas lax war, nahm er es mit dem materiellen sehr genau. Er kämpfte listig und ausdauernd um hohe Honorare und legte sich, wo immer er einige Zeit – freiwillig oder unfreiwillig – verbrachte, die nötige Grundausstattung zu: Haus, Stuhl und Auto, kurz alles, was, wie er glaubte, einem erfolgreichen Schriftsteller zustand.

Zum Besitz gehörte, gleichsam als Bedingung seiner Schaffenskraft, die Schönheit von Haus, Garten und Einrichtung, welche er sich mit großem Geschick überall zu verschaffen wusste. Hierbei half ihm Helene Weigel in jeder Lebenslage mit Tatkraft und Geschmack.

Um schön zu wohnen, zog Brecht wie andere fortschrittliche Zeitgenossen – Kurt Tucholsky, Joseph Roth, Ernst Bloch – den seriengefertigten Stahlrohrstühlen und Fertighäusern Bauten und Möbel aus solidem Material und herkömmlicher Bauweise vor, kurz: Häuser und Einrichtungen aus Zeiten, in denen, wie er glaubte, Zeit noch nicht Profit bedeutet hatte.

Sein Interesse an Fragen des richtigen Bauens und schönen Wohnens ließ Brecht – für Schriftsteller eher ungewöhnlich – einige Freundschaften mit Architekten schließen. Der Däne Mogens Voltelen beriet ihn beim Umbau seines Svendborger Hauses und sorgte für geeignete Stühle. Der Schweizer Max Frisch führte ihn in Fragen des Entwurfs, der Konstruktion und der Bautechnik ein, zeigte ihm neue Wohnsiedlungen und seine eigene Baustelle. Der DDR-Stararchitekt Hermann Henselmann half ihm beim Umbau der Wohnung in der Berliner Chausseestraße und des Hauses in Buckow und ließ sich in Sachen sozialistisches Bauen beraten.

Dieses Buch versucht, sich Brechts Lebensstil und ästhetischen Vorlieben mittels Fotografien, Briefen, Tagebüchern und Gedichten einmal von ungewohnter Seite zu nähern. Seine Häuser, Wohnungen und Möbel werden dabei zu anschaulichen biografischen Zeugen, Zeitgenossen und Weggefährten berichten von ihren Erlebnissen und Beobachtungen.

»Eine große Halle und nur ein paar einfache Sitzgelegenheiten drin; das beruhigt ungeheuer.«

»Nordseekrabben« oder Die moderne Bauhaus-Wohnung4

1 / Die moderne Bauhauswohnung

Am 9. Januar 1927 erschien in den Münchner Neuesten Nachrichten eine kurze Geschichte von Bertolt Brecht: »Nordseekrabben« oder Die moderne Bauhaus-Wohnung. Sie handelt von dem Kriegsheimkehrer Kampert, Ingenieur bei der A. E. G., der sich mit seiner Frau eine moderne Wohnung eingerichtet hat. Eines Tages lädt er seinen ehemaligen Leutnant Müller und den namenlosen Erzähler, mit denen er vor wenigen Jahren noch im Schützengraben gelegen hatte, zur Besichtigung ein. Müller trägt eine Büchse Nordseekrabben als Gastgeschenk bei sich, da Kampert unter den widrigen Umständen der Front immer von Delikatessen geträumt habe.

Die Diele, in der Kampert seine Gäste empfängt, erweist sich als ein weiß gestrichener Raum, ausgestattet mit zwei amerikanischen Liegestühlen und einem Sonnensegel. Auf dem Boden liegt eine dicke Matte. Kampert erläutert: »Ich dachte mir: eine große Halle und nur ein paar einfache Sitzgelegenheiten drin; das beruhigt ungeheuer.« Müller reagiert angesichts der ambitionierten Schlichtheit konsterniert: »Ja, man wohnt eigentlich wie ein Schwein, furchtbar unüberlegt.«

Die drei Männer nehmen einen Drink. Frau Kampert erscheint und schlägt vor, die weiteren Räume der Wohnung unter ihrer fachkundigen Führung zu besichtigen. »Es sei ihnen darauf angekommen«, erläutert sie, »die Wohnung so passend wie möglich zu gestalten. Warum solle man nicht Wohnungen ebenso harmonisch gestalten wie irgendein Abendkleid? Die meisten Leute liefen ihr Leben lang zwischen schrecklichen Möbelansammlungen herum und ahnten nicht, wie gründlich sie schon beim Aufstehen jeden Morgen ihren eigenen Geschmack verdürben.« Müller, von so viel Wohlüberlegtheit unangenehm berührt, beginnt sich zu betrinken. Der Rundgang führt über eine eiserne Wendeltreppe in die oberen Räume. Das Schlafzimmer erweist sich als ein kleiner, einfacher Raum, nur von einem Oberlicht erhellt, mit einem Bett, einem Stuhl, einem »einfachen glasierten Waschbecken« und einer »gewöhnlichen Kamelhaardecke« über dem Bett sparsam bestückt. Der Arbeitsraum, durch einen Chintzvorhang vom Schlafraum getrennt, beherbergt einen Tannenholztisch, einen harten Sessel, Tannenholzregale mit Büchern und »eine harte, niedere Chaiselongue«. Es folgen ein weiteres Gemach, in dem außer dem Bechsteinflügel alles lila ist, eine Garderobenkammer mit hellgrün gestrichenen Einbauschränken, ein Badezimmer, in dem nichts fehlt, und eine hygienisch einwandfreie Küche. Sie landen in einem Speisezimmer mit kahlen Wänden und einem runden Eichentisch.

Müller trinkt weiter, »immer mehr Whisky mit immer weniger Soda«, was der Erzähler wie folgt kommentiert: »Es war die Wohnung, die Müller so aufreizte. Er war voll und ganz im Unrecht damit. Es war eine sehr hübsche Wohnung; sie war keineswegs protzig. Aber ich glaube, Müller konnte einfach diese vorsätzliche Harmonie und diese reformatorische Zweckdienlichkeit nicht mehr aushalten.«

Müller, von der stolz vorgeführten absichtsvollen Einfachheit aufgebracht, entwickelt einen Schlachtplan. Als sich Frau Kampert zurückzieht, lenkt er das Gespräch auf Nordseekrabben in der Büchse, die er jetzt gerne essen würde. Da er Kampert sein Gastgeschenk noch nicht überreicht hat, verlässt dieser die Wohnung, um welche zu besorgen.

Müller lächelt finster und schreitet zur Tat. Er schleudert seine Jacke in die Ecke und gibt seinen umstürzlerischen Impulsen ungehemmt nach. In kürzester Zeit verwandelt er die reine, lichte Wohnung in eine Art Höhle mit gemütlichen Ecken, klebt Illustrationen, die er aus herumliegenden Zeitschriften herausreißt, an die leeren Wände. Zu guter Letzt hält er eine bemerkenswert klare Rede, die wie folgt endet: »Es ist dem Menschen nicht gestattet, vermittels Sonnensegeln und Bechsteinflügeln in den Himmel zu wachsen. Eine Wohnung ist dort, wo ein Mensch seinen alten Kragen in eine Ecke geworfen hat. So hat Gott es bestimmt, nicht ich, Müller, basta. Und jetzt ist es eine Wohnung.«

Dann holt er die mitgebrachte Dose Nordseekrabben aus seiner Jackentasche, öffnet sie mit einem herumliegenden Brieföffner und fängt an zu essen. Als Kampert mit den eigens gekauften Krabben zurückkommt, blickt ihn Müller »unsicher und schuldbewußt, traurig« mit rotem Kopf an und sagt: »My home is my castle.« Er sagt es, »weil es nicht herpaßte«, so der Erzähler, und weil Müller »eine abgrundtiefe Begierde nach Unzusammenpassendem, Unlogischem und Natürlichem« in sich gespürt habe.

Vielleicht schlug bei Müller die Wehmut über den Verlust einer Zeit, in der Lampen noch keine Leuchtkörper waren, Stühle noch keine Sitzgelegenheiten und Teppiche noch keine Bodenbeläge, in rabiate Zerstörungswut um. Vielleicht spielte auch Scham darüber eine Rolle, diese Wehmut überhaupt zu verspüren. Müllers Botschaft an den Freund aber war unmissverständlich: lieber unaufgeräumt-behaglich als allzu passend geordnet, lieber auf weichem Plüsch als auf hartem Stahl.

Brechts Zuneigung gehört, wie die kleine Geschichte vermuten lässt, nicht Kampert, der die traditionellen Wohnformen verwirft und im Namen des Fortschritts radikale Einfachheit propagiert, sondern Müller, der gemütliche Ecken bevorzugt. Wie Müller lehnt Brecht den eskapistischen Individualismus fortschrittlich gesinnter Bürger und ihren Rückzug in absichtsvoll karg möblierte Wohngehäuse vehement ab. Über dem persönlichen Wohlbefinden des Einzelnen hat das Wohl aller zu stehen. Ästhetisch fortschrittlich gesinnte Bürger wie Kampert aber sind, so Brecht in »Nordseekrabben«, für den politischen Kampf ein für alle Mal verloren. »Diese Sorte kann man durch kein gütliches Zureden mehr aus ihren gekachelten Badezimmern herauslocken, nachdem sie einige Jahre ihres Lebens in verschlammten Schützengräben herumliegen mußten.«5

Vorbild der Kampert’schen Wohnung war, so vermutete Brechts erste Mitarbeiterin, die Autorin Elisabeth Hauptmann, in ihrem Tagebuch, die Wohnung Friedrich Kroners. Kroner war seit 1926 Chefredakteur der Monatszeitschrift Uhu, die von 1924 bis 1934 im Berliner Ullstein Verlag erschien. Lakonisch knapp und nicht selten satirisch wurden in dem beliebten Zeitgeist-Magazin in Form von Fotoromanen, Erlebnisberichten und Interviews wichtige Themen der Zeit behandelt. Lieschen Neumann will Karriere machen, Was Männer so reden, Leben mit der Schreibmaschine, Wie man ein Liebesverhältnis löst, Eine tüchtige Hausfrau muß 41 Berufe können!, Blond oder brünett? Urlaub von der Ehe – so einige der verheißungsvollen Titel.

Es hätte aber auch das Domizil des Theaterregisseurs Erwin Piscator in Berlin-Wilmersdorf für die Brecht’sche Bauhauswohnung Pate stehen können, der als Landsturmmann an der Ypern-Front den Schmutz des Schützengrabens wie Kampert aus eigenem Erleben kannte. Piscator hatte sich ab 1920 als Erfinder des Proletarischen Theaters in Berlin etabliert und sich 1927 seine 5-Zimmer-Wohnung von Marcel Breuer einrichten lassen. Breuer, Bauhausschüler und -lehrer, war ein Protegé von Walter Gropius, mit dem Piscator zu jener Zeit am Projekt eines Totaltheaters arbeitete, das die räumliche Trennung von Schauspielern und Zuschauern aufheben sollte.

Für Piscators Wohnung entwarf Breuer einen Tisch mit Stahlgestell und Glasplatte, einen anderen mit Holzplatte und einem Untergestell in Form eines breiten Doppel-T-Trägers, dazu Stahlrohrstühle, ineinanderschiebbare Beistelltischchen und ein recht langes schwarzes Sideboard in mittlerer Wandhöhe für Gläser und Geschirr. Wohnzimmer, Esszimmer, Arbeitsraum, Schlafzimmer mit Gymnastikecke und Ankleide mit Frisiertisch für die Dame reihten sich aneinander und gaben sich kühl, nüchtern, sachlich. Weiße Kugellampen, an Stahlstäben abgehängt, tauchten das Esszimmer in vermutlich sehr helles Licht. Freundliche Stoffbespannungen an einigen Wänden hinter den Liegen und helle Vorhänge verbreiteten etwas Gemütlichkeit. Das einzig fragwürdige Detail des ansonsten untadeligen Ambientes war ein Ablagebord mit kleinen Kakteen. Waren sie einer verschämten Vorliebe des Hausherrn geschuldet oder seinem Willen zu pointierter Verfremdung?

Die Wohnung wurde im Rahmen einer Homestory mit Bildern der Fotografin Cami Stone im Lifestyle-Magazin Die Dame unter der Überschrift Das Heim Piscators. Eine sachliche Wohnung und in der Design-Zeitschrift Die Form vorgestellt.6 Viele interessierte Besucher kamen, um sich die Wohnung anzusehen. Zu ihnen gehörte der große Chronist seiner Zeit, Harry Graf Kessler, der selbst dreißig Jahre zuvor mit seiner von Henry van de Velde ausgestatteten, in der Köthener Straße gelegenen Wohnung das fortschrittlich gesinnte Berlin angezogen hatte. In ihr hatte er jene legendären Gesellschaften gegeben, zu denen eingeladen zu werden viele hofften und nur wenige sich rühmen konnten.

Und noch immer wusste Kessler, wo Entscheidendes stattfand, auch wenn er sich bei der Person des Einrichters ausnahmsweise einmal schlecht informiert zeigt. Am 30. Oktober 1928 vertraute er seinem Tagebuch an: »Abends bei Piscator. Hübsche, helle Wohnung, von Gropius eingerichtet, sachlich, aber ansprechend, und die Menschen sehen darin gut aus.«7

In der Wohnung traf Kessler auch Bertolt Brecht. Amüsiert, aber nicht unbeeindruckt, vermerkte er: »Auffallender Dekadentenkopf, fast schon Verbrecherphysiognomie, sehr dunkel, schwarzes Haar, schwarze Augen, dunkle Haut, ein eigenartig lauernder Gesichtsausdruck: fast der typische Ganove. Aber wenn man mit ihm spricht, taut er auf, wird fast naiv. Ich erzählte ihm, wie es schien, zu seinem größten Vergnügen, d’Annunzio-Anekdoten. Er ist jedenfalls ›ein Kopf‹, wenigstens äußerlich, und nicht unsympathisch«.8

Die öffentliche Präsentation seiner auf Schlichtheit gestylten, teuren Wohnung, vermutlich autorisiert von Ehefrau Hildegard, einer Schauspielerin, die auf einem der Fotos am üppig bestückten Frisiertisch sitzend posiert, hatte für Piscator recht unangenehme Folgen. Für die Öffentlichkeit war er danach gerichtet. Ein so bourgeois wohnender Künstler, hieß es, könne kein echter Kommunist sein.

Auch in späteren Jahren gaben Piscators Wohnverhältnisse immer wieder Anlass zu kritischen Kommentaren. Er lebte in Paris, seit 1937 mit der Tänzerin und Millionenerbin Maria Ley verheiratet, im Pavillon Saint James in Neuilly-sur-Seine wieder einmal recht ansehnlich. Den Pavillon hatte Maria von Peggy Guggenheim, die ihn aufwendig renoviert hatte, für eine Million Francs gekauft. Der Arzt und Dramatiker Friedrich Wolf, wie Piscator im Exil, kommentierte süffisant: »Piscator? Der ist heute ein großer Herr, hat eine steinreiche Tänzerin, eine Wienerin, zur Frau. Ich war einmal bei ihm zu Hause; er bewohnt ein Palais mit Zubehör – Portier, Lakaien, Kammerjungfern. Merkwürdig, daß unser Erwin sich in diesem Luxus wohlfühlt.«9

Tatsächlich fühlte sich Piscator nicht wohl, da er die Ablehnung der Freunde und Genossen spürte, die ihn dort nicht besuchen wollten. Er forderte Maria auf, das anstößige Anwesen zu verkaufen. Sie erfüllte seinen Wunsch, und bald bezogen sie ein modernes Appartementhaus am Boulevard Richard-Wallace mit Blick auf den Bois de Boulogne. Nun wohnten sie zwar noch immer in einer teuren Gegend, aber nicht mehr bourgeois, sondern comme il faut mit weißen Wänden und großen Fenstern, modernen Bücherschränken und Möbeln à la Bauhaus und Art déco.

Im amerikanischen Exil dann lebten die Piscators zunächst im The Pierre, einem New Yorker Luxushotel, und bezogen später, wohl wieder unter den neidvollen Augen der meist armen Emigranten, ein Haus in der 12. Straße mit Garten, kleinem Pavillon und – ein No-Go für geschmackvolle Zeitgenossen – einem Aquarium mit Goldfischen.10Man fühlt sich an Piscators Kakteen in der Berliner Wohnung erinnert.

Hans Sahl, ein junger aufstrebender Literatur- und Theaterkritiker der letzten Jahre der Weimarer Republik, schrieb über Piscator: »Er liebte den Luxus, den ihm später seine zweite Frau, die schöne Maria Ley, selbst eine Künstlerin von Rang, zur Verfügung stellte. Er führte ein großes Haus, wo immer er war, in Paris und New York. Bettler und Millionäre waren bei ihm zu Gast, Kapitalisten und Anti-Kapitalisten, und Butler in weißen Handschuhen servierten den Genossen Champagner.«11

»Es wird sich herausstellen, daß wir nicht ohne den Begriff Schönheit auskommen. Es ist keine Schande, diesen Begriff zu benötigen, aber es macht doch verlegen.«

Lyrik und Logik12

2 / Was ist schön?

In der Erzählung »Nordseekrabben« oder Die moderne Bauhaus-Wohnung setzte sich Brecht in ganz eigener Weise mit Fragen des modernen Wohnens auseinander. Im Buch der Wendungen erklärte er in Was ist schön? den Stand der ästhetischen Diskussion aus seiner Sicht.

Der große Architekt Len-ti – mit dem vermutlich Ludwig Mies van der Rohe gemeint ist – habe ein neues Schönheitsideal aufgestellt und das Nützliche für schön erklärt. Len-ti baue nützliche Häuser und Wohnungen für die Arbeiter ohne jeden Zierrat, in welchen für alle Bedürfnisse der Wohnenden gesorgt sei. Das Resultat seiner Bestrebungen aber verwirre ihn sehr. Die Arbeiter zögen ein und beklagten sich über die neuen Häuser und Wohnungen. Sie fänden sie keineswegs schön und für ihre Ansprüche nicht nützlich genug.

»Aber sie sind schön, ruft Len-ti geärgert aus. Sie sind gebaut nach dem Vorbild eurer Maschinen, welche ich die schönsten Dinge finde, die ich gesehen habe. Und sie sind nützlich und mein Gedanke war: die nützlichsten Wohnungen für die nützlichsten Menschen. Die Arbeiter sagten: In den Fabriken, in denen wir arbeiten, ist alles praktisch, es gibt dort nichts Unnützliches. Wir selber werden nur soweit gebraucht, als wir nützlich sind. Wir haben einen Abscheu vor dem nur Nützlichen. Die Maschine, welche unser Leben frißt, ist aus Metall und Glas gebaut und da baust du uns auch noch unsere Möbel aus Metall und Glas. Geradesogut könntest du einem Kuli, der beim Kahnschleppen mit Lederpeitschen gepeitscht wird, Stühle anbieten, deren Sitze aus Lederriemen geflochten sind. Vielleicht ist wirklich schön, was nützlich ist. Aber dann sind unsere Maschinen nicht schön, denn sie sind für uns nicht nützlich. Aber, rief Len-ti schmerzvoll, sie könnten doch nützlich sein. Ja, sagten die Arbeiter, deine Wohnungen könnten auch schön sein, aber sie sind es nicht.«13

Die Arbeiter, die Klasse der Zukunft, nennen diese fortschrittlichen Häuser, so Brecht an anderer Stelle, »Kasernen oder Zuchthäuser und schimpfen die neuen, zweckdienlichen Möbel fade. Die ganze sachliche Baukunst hinterläßt in ihrem Mund einen schalen Geschmack. Warum? Die Architekten, von denen viele, weil sie eben fortgeschritten sind, sich gerne an die Arbeiter wenden, als die fortgeschrittenste, wichtigste Klasse, vergessen, was eine Wohnung für den Arbeiter bedeutet. Sie ist nämlich keineswegs nur ein Unterschlupf für ihn, eine Maschinerie, bei der es nur darauf ankommt, daß sie alle ihre Obliegenheiten möglichst praktisch vollzieht.«14

Da Brecht aber auch nicht erklären konnte, wie eine Wohnung für den Arbeiter aussehen müsste, stellte er die Frage zunächst zurück. Erst einmal müsse mittels Revolution eine Änderung des ökonomisch-politischen Unterbaus erfolgen, dann könne es eine Änderung des Oberbaus und damit eine Lösung der Wohnungsfrage geben. Bis dahin sei es nicht angebracht, die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse in homöopathischen Dosen zu verbessern. Einerseits könnten die Architekten die wahren Bedürfnisse der Arbeiter gar nicht kennen, andererseits verlören diese durch die kleinen Verbesserungen fatalerweise den revolutionären Antrieb, der allein eine Änderung des Unterbaus und damit des Oberbaus herbeiführen könne.

Doch Bauhäusler wie Walter Gropius versuchten keineswegs den Arbeiter mit kleinen Verbesserungen und neusachlichen Häusern zum Kleinbürger zu veredeln. Sie wollten ihm nur das geben, was sie unter streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten für die Minimalbefriedigung seiner Bedürfnisse hielten, auch wenn sich der Arbeiter selbst dieser Bedürfnisse nicht bewusst war.

Wie Gropius sich diese Minimalbefriedigung vorstellte, zeigt die Siedlung Dessau-Törten, die er zwischen 1926 und 1928 errichtete. Sie bestand aus 316 Reihenhäusern, klein und mit billigen Materialien erbaut. Ein 4-Raum-Haus verfügt über bescheidene 57 Quadratmeter Wohnfläche. Der gartenseitige Stallanbau enthält ein Trockenklosett, dessen Fäkalien im Garten verwendet werden können, die Küche eine Sitzbadewanne für die wöchentliche Säuberung. Nur die hoch liegenden Brüstungen und die nach außen öffnenden Fenster und Türen ermöglichten es den Bewohnern, die winzigen Räume zu möblieren und zu nutzen. Eine Vergrößerung der Räume hielt Gropius für unnötig. Sein Vorschlag lautete vielmehr: Vergrößert stattdessen die Fenster!

Brecht verwarf die neuen Siedlungen, die er für belanglose, ja gefährliche sozialdemokratische Versprechungen an die Arbeiter hielt, als revisionistische Versuche, den Klassenkampf zu befrieden. Es gebe kein richtiges Wohnen im falschen Leben. »Das Glück in kleine Stücke zerschneiden« sei keine Lösung. »Wenn sie in ihren frischgestrichenen Einheitshütten hocken zwischen Grammophonen und Hackfleischbüchsen«, sei das kein Glück.15

Im Kapitel Schön ist, was nützlich ist aus dem Tui-Romanfragment befasst sich Brecht einmal mehr mit der Frage nach Schönheit und Nützlichkeit. Die Tuis – der Tui ist für Brecht »der Intellektuelle dieser Zeit der Märkte und Waren. Der Vermieter seines Intellekts« – seien große Baumeister. Sie besäßen einen großen Schatz an Wissen und Erfahrung und gäben keinem ihrer Schüler den Meistertitel, der nicht mindestens fünfzehn Jahre bei ihnen studiert habe.

»Sie hatten dabei ein Ohr für alles Neue und Fortschrittliche, wie das die Zeit verlangte. So entdeckten sie als erste die Schönheit der Maschine. Warum, so schrieben sie in ihren Büchern, ist die Maschine so schön, warum ist sie das Schönste und dem Auge Wohlgefälligste, was man heute sehen kann? Weil sie durch und durch nützlich ist. Weil an ihr kein einziges Teilchen ist, das keinen Zweck hätte. Weil sie die verkörperte Harmonie ist. Von dieser Erkenntnis überwältigt, begannen sie ihre Häuser, ja sogar ihre Möbel nach dem Vorbild der Maschine zu bauen, schmucklos, einfach und praktisch. Es kam ihnen dabei zugute, dass auch die Besitzenden zur Zeit für alles Neue und Fortschrittliche waren.«16

Die Absicht der Tuis, Häuser, Wohnungen und Möbel mit Maschinen und nach dem Vorbild der Maschinen zu bauen, auf die sparsamste und nützlichste Weise, gefiel allerdings in erster Linie den Tuis selbst und den Besitzern der Maschinen. Bei den Arbeitern, die nicht auf etwas verzichten wollten, sondern etwas erstrebten, was sie nicht hatten, kam die Absicht der Tuis weniger gut an. Sie unterließen es beispielsweise, ohne sich auf Diskussionen einzulassen, die für sie am Bauhaus entworfenen Serienmöbel zu kaufen. Sie waren ihnen nicht nur zu teuer, sondern auch zu einfach.

Ise Gropius klagte der bekannten Hauswirtschaftsexpertin Erna Meyer ihr Leid: »Die Beeinflussung der Arbeiterschaft scheint unglaublich schwierig zu sein; was wir jetzt wieder in der Siedlung Törten erlebten. Trotzdem der hiesige Hausfrauenverein sehr viel für uns wirbt und außerdem die politische Linke immer für das Bauhaus kämpft, ist es nicht gelungen, die Leute zum Ankauf der vom Bauhaus hergestellten Möbel zu bewegen. Meinung und Erkenntnis der Führer sind da ganz unmaßgeblich.«17

Nicht dass Brecht, schließlich selbst ein Tui, die Verführungskraft moderner Bauten nicht gespürt hätte, aber er wusste sich dagegen zu wappnen, indem er über ihre Vergänglichkeit nachdachte. 1925 schrieb er im Tagebuch: »Nach Genuss von etwas schwarzem Kaffee erscheinen auch die Eisenzementbauten in besserem Licht. Ich habe mit Erschrecken gesehen (auf einem Reklameprospekt einer amerikanischen Baufirma), dass diese Wolkenkratzer auch in dem Erdbeben von San Francisco stehenblieben, aber im Grund halte ich sie doch nach einigem Nachdenken für vergänglicher als etwa Bauernhütten; die standen tausend Jahre lang, denn sie waren auswechselbar, verbrauchten sich rasch und wuchsen also wieder auf ohne Aufhebens. Es ist gut, dass mir dieser Gedanke zu Hilfe kam; denn ich betrachte diese langen und ruhmvollen Häuser mit großem Vergnügen.«18

Mit seiner Ablehnung der neusachlichen Bestrebungen eines Mies van der Rohe und eines Gropius befand sich Brecht in bester Gesellschaft. Joseph Roth, Kurt Tucholsky, Ernst Bloch, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin – kaum einer der kritischen Köpfe der Zeit konnte der neuen Baugesinnung viel abgewinnen. Sie alle waren politisch fortschrittlich, ästhetisch aber konservativ und gehörten keineswegs zu jenen Barbaren der Nachkriegszeit, die, wie Benjamin in Erfahrung und Armut feststellte, illusionslos von vorne anfangen und dafür erst einmal reinen Tisch machen wollten.

Joseph Roth schrieb von »kühner Kälte«, von einer glatten, sachlichen »Gesinnung aus Beton«. Er erwähnte die überdeutlich zutage tretende Zweckmäßigkeit und die »grausame Absicht, Raum, Licht und Luft auszunutzen, Geld zu sparen und die Gesundheit von Mensch, Vieh und Maschine unerbittlich zu fördern.«19

All die von den modernen Architekten proklamierte gute Gesinnung, so Roth, könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die neusachlichen Häuser nichts als Schwindelbauten seien, heute erbaut und morgen schon baufällig. »Der Herr Baumeister hat in drei Tagen seinen Plan fertig, und vierhundert Arbeiter sind mit der Errichtung des neuen Hauses beschäftigt. In vierzehn Tagen kann man einziehen. Ein halbwegs ehrgeiziger Windstoß könnte dieses Gebilde aus zentimeterdünnen Wänden umblasen wie ein Kartenhaus. Es ist aus Papiermaché.«

Die so erbauten Häuser machten traurig. »Es war ihre Berufung, zweckmäßig zu sein, wohnlich und dauerhaft, mit Licht und Luft. Aber ihre Sehnsucht war es, schön zu sein.«20 Hinzu komme, dass diese Gebilde, so Roth, in trostlos langen und breiten neuen Straßen lägen, die gestern noch neu und billig und heute nur noch billig seien. Keines trete vor, keines zurück, alle stünden schnurgerade ausgerichtet in einer Reihe. »Es ist der Militarismus der Häuser.«21

Kurt Tucholsky lobte 1924 in Das konservative Paris die Fähigkeit der Pariser, ihre Stadt wirklich weiterzubauen, was heiße, sie nicht einfach niederzureißen und Neues an die Stelle des Alten zu setzen, sondern das Vorhandene zu nutzen und ihre neuen Häuser »ruhig und bescheiden« daneben zu setzen. Er zitierte Heinrich Heine, der aus Berlin einst schrieb, man brauche mehrere Flaschen Poesie, wenn man in Berlin etwas anderes sehen wolle als tote Häuser und Berliner: »Die Stadt enthält so wenig Altertümlichkeit und ist so neu; und doch ist dieses Neue schon so alt, so welk und abgestorben. Denn sie ist größtenteils, wie gesagt, nicht aus der Gesinnung der Masse, sondern einzelner entstanden.«

Tucholsky schloss sich Heines Verdikt an. Im Gegensatz zum Pariser besitze der Berliner keinen Sinn für Tradition. Er sei vielmehr von einer Art »Renovierungssucht« befallen. »Wenn in Berlin – und wohl überhaupt in Deutschland – einer eine städtische Bauaufgabe zu lösen hat, dann reißt er erst mal ›den ganzen Zinnober‹ runter. Jetzt wird er mal zeigen, was er kann!«22

In seinem Artikel Häuser nannte Tucholsky die Neubauten »Gefäße des Unglücks«, in die der Mensch hineinfalle, »hier seine Scheidung, seine neugebornen Kinder, seine Malheurbriefe zu erwarten; kindisch gluckert die Badewanne, das junge Ding, albern blitzen die Klinken, und tapsig stuckert der eben konfirmierte Fahrstuhl in die Höhe und macht sich mausig – wie mühsam ist es, ein so funkelnagelneues Behältnis vollzuwohnen!«23

In diesen Häusern, so Tucholsky in