14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

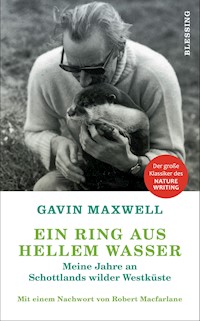

Zeitlos und unvergesslich - mit seinen Schilderungen von der dramatischen Schönheit Schottlands und seiner Freundschaft mit den zahmen Fischottern, die er aufzog, schuf Gavin Maxwell 1960 einen Weltbestseller, der literarische Maßstäbe setzte. Das verlassene ehemalige Cottage eines Leuchtturmwärters, die abgelegene Landzunge, umspielt von einem Ring aus hellem Wasser, das Wechselspiel von Einsamkeit und Verbundenheit mit unberührter Natur: Nach sechzig Jahren erscheint dieser Klassiker des nature writing erstmals in neuer deutscher Übersetzung. Ein unverstelltes Lebenszeugnis voller lyrischer Leuchtkraft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Ähnliche

Zum Buch

Der Weltbestseller in neuer deutscher Übersetzung

Um der Enge der Zivilisation zu entfliehen, zieht der Abenteurer und Schriftsteller Gavin Maxwell in ein abgelegenes Haus an der Westküste Schottlands – an einem ebenso wilden wie atemberaubend schönen Ort. Dies ist die Geschichte der Jahre, die er dort verbringt. Und es ist die Geschichte einer unvergesslichen Freundschaft, denn bald zieht ein junger Fischotter in das Haus ein ...

Mit »Ein Ring aus hellem Wasser« begeisterte Gavin Maxwell 1960 Millionen von Menschen rund um die Welt. Bis heute gilt es als eines der intensivsten und poetischsten Bücher über die Beziehung von Mensch und Natur.

»Was für eine unglaubliche Geschichte! Wunderbar geschrieben und voller Witz und Weisheit.« David Attenborough

»Ein Ring aus hellem Wasser‹ ist eine reine Freude für alle, die die Natur lieben.« Rachel Carson

»Eines der fesselndsten Werke des Nature Writing des zwanzigsten Jahrhunderts.« Robert Macfarlane

Zum Autor

GAVIN MAXWELL war Schriftsteller, leidenschaftlicher Naturforscher und Abenteuerreisender. Er wurde 1914 in Schottland in eine Adelsfamilie geboren, studierte in Oxford und war im Zweiten Weltkrieg als Ausbilder für den britischen Nachrichtendienst tätig. 1946 kaufte er eine kleine schottische Insel, um dort kommerzielle Haifischjagd zu betreiben – jedoch ohne Erfolg. Danach begann sein Leben als Autor und Reisender, wobei er sich immer wieder in sein Haus an der schottischen Westküste zurückzog. In »Ein Ring aus hellem Wasser« schrieb er über zehn Jahre seines Lebens an diesem abgelegenen Ort, das er mit den beiden Fischottern Mijbil und Edal teilte. Das Buch wurde auf Anhieb zu einem Bestseller, später verfilmt und trug maßgeblich dazu bei, dass Otter in etlichen Ländern zu einer geschützten Art erklärt wurden. Maxwell starb 1969 in Inverness.

Gavin Maxwell

Ein Ring aus hellem Wasser

Meine Jahre an Schottlands wilder Westküste

Mit einer Einführung von Sascha Mamczak und einem Nachwort von Robert Macfarlane

Aus dem Englischen von Iris Hansen und Teja Schwaner

BLESSING

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel RING OF BRIGHT WATER bei Longmans, Green & Co, LondonDas Gedicht von Louis MacNeice übersetzte Bernhard Robben.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 1960 by Gavin Maxwell

Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © 2021 der Einführung by Sascha Mamczak

Copyright © 2015 des Nachworts by Robert Macfarlane Ltd.

Copyright © Karten Vor- u. Nachsatz: Markus Weber, Guter Punkt Agentur für Gestaltung, München

Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München

Umschlagfoto: Terence Spencer/Popperfoto Getty Images

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-26068-2V001

www.blessing-verlag.de

DER TÄNZER UND DER TANZ

Gavin Maxwell und sein außergewöhnliches Buch Ein Ring aus hellem Wasser

Es mag sprachlichen Unzulänglichkeiten geschuldet sein, dass es keine passende deutsche Entsprechung für die Genrebezeichnung Nature Writing gibt; Begriffe wie »Literarische Naturerforschung«, »Natur schreiben« oder »Naturschriften« klingen allzu hölzern und umständlich. Es hat aber auch eine gewisse rezeptionshistorische Logik, denn praktisch alle Werke, die dem neueren Kanon des Genres zugerechnet werden (ich denke an Annie Dillards Pilger am Tinker Creek, J. A. Bakers Der Wanderffalke, Henry Bestons Das Haus am Rand der Welt oder Peter Matthiessens Der Schneeleopard), sind im englischsprachigen Raum entstanden und dort ein fester Bestandteil der kulturellen Landschaft, während sie in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten kaum wahrgenommen wurden und gerade erst wiederentdeckt werden.

Diese zwischen den Sprach- und Kulturräumen sehr unterschiedliche Rezeption der maßgeblichen Nature-Writing-Texte fällt bei Gavin Maxwells 1960 erschienenem Ein Ring aus hellem Wasser ganz besonders auf. Zwar gab es 1964 eine deutsche Ausgabe (damals mit dem Titel Im Spiel der hellen Wasser), aber das Buch erregte hierzulande keine große Aufmerksamkeit und geriet schnell wieder in Vergessenheit. Völlig anders in Großbritannien und den USA: Dort war Ein Ring aus hellem Wasser, in dem Maxwell von zehn Jahren seines Lebens in einem abgelegenen Cottage an der schottischen Westküste und seiner Freundschaft zu den zwei Fischottern Mijbil und Edal erzählt, ein sensationeller Bestseller mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren, wurde 1969 verfilmt und hat sich im Laufe der Zeit als Klassiker etabliert, der von Generation zu Generation immer wieder neu gelesen und gedeutet wird. Und es machte aus dem Abenteuer- und Reiseschriftsteller Gavin Maxwell in der öffentlichen Wahrnehmung einen modernen Wiedergänger Henry David Thoreaus, eine Art Guru des Lebens in und mit der Natur, ein Mann, der der Zivilisation und ihren heuchlerischen Werten demonstrativ den Rücken kehrt und die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vorzieht. Ja, mehr noch, was Dian Fossey für die Berggorillas erreichte, gelang Maxwell für die von ihm so geliebten Otter: Ein Ring aus hellem Wasser war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Fischotter (Lutra lutra) erst in Großbritannien und dann in vielen anderen Ländern in die Liste der geschützten Arten aufgenommen wurde. Ein Kultbuch – und ein Kultautor. Noch heute, über fünfzig Jahre nach seinem Tod, pilgern Menschen an den Ort, an dem die Geschichte von Ein Ring aus hellem Wasser spielt und Maxwells und Edals Grabsteine stehen.

Warum das Buch damals in Deutschland kein auch nur annähernd vergleichbarer Erfolg war, lässt sich heute nur noch schwer nachvollziehen. Der Grund für den Erfolg an sich aber ist leicht erklärbar: Auf perfekte Weise bediente Maxwell die stille Sehnsucht großer Teile der von Wettbewerb, Technisierung und medialer Dauerbeschallung geprägten westlichen Nachkriegsgesellschaften nach einem Leben fernab der Städte, Büros und Fabriken, irgendwo in einem sagenumwobenen Land »aus Felsen und Meer«, als das die schottischen Highlands damals galten, in der Nachbarschaft wilder Füchse, Hirsche und Robben und an der Seite von Tieren, die zu wahrer Freundschaft fähig sind, wie Maxwells Hund Jonnie oder eben die beiden kulleräugigen, verspielten Otter. In fast jeder der vielen Binnengeschichten des Textes wird diese Sehnsucht evoziert: in der Beschreibung des Wasserfalls oberhalb des Cottage, in der Prozession der Glasaale die Felsen hinauf, im Spaziergang mit Mijbil durch die Straßen Londons, in der schicksalshaften Begegnung mit Edal und ihren Besitzern. Ein Ring aus hellem Wasser ist mitreißend, dramatisch, berührend, lustig und an mindestens einer Stelle absolut herzzerreißend.

Man kann das Buch aber auch leicht missverstehen, wenn man es nur als eine Ansammlung bezaubernder Geschichten und ungewöhnlicher Begebenheiten aus dem Leben eines »Aussteigers« und »Otter-Fanatikers« liest. Etliche Briefe, die der Autor nach der Veröffentlichung erhielt, weisen darauf hin, dass es von sehr vielen Menschen so gelesen wurde, und dass aus dem Buch später ein harmloser Disney-Familienfilm wurde, trug sicher dazu bei, diese Lesart zu verfestigen. In Wahrheit aber ist Ein Ring aus hellem Wasser weder als eine Thoreaus Walden vergleichbare Bibel für Zivilisationsverdrossene und Naturschwärmer geeignet noch Gavin Maxwell als spiritueller Guru. Er schreibt zwar von seinem Dasein als »Robinson Crusoe« und von »zehn Jahren des Lebens« in seinem Haus am Meer, aber das ist eine maßlose Übertreibung – das Cottage war kaum mehr als ein Feriendomizil, das Maxwell immer dann aufsuchte, wenn er vom menschlichen Trubel mal wieder genug hatte (erst nach der Veröffentlichung von Ein Ring aus hellem Wasser verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt dorthin). Und er notiert zwar schon in der Vorbemerkung, dass »der Mensch unter der Trennung von der Natur und den anderen Lebewesen der Welt leidet«, aber er selbst war etlichen profanen Aspekten der menschlichen Zivilisation überaus zugeneigt. Er lebte ein mondänes Leben in der Londoner Intellektuellenszene, fuhr mit Vorliebe Rennautos, wurde selten ohne ein Glas Whisky in der Hand gesehen und war heftiger Raucher (1969 sollte er an Lungenkrebs sterben).

Auch sonst war Gavin Maxwell ein ziemlich komplexer Mensch: In ein schottisches Adelsgeschlecht geboren, umgab ihn zeit seines Lebens eine aristokratische Aura, und nach seinem Militärdienst im Zweiten Weltkrieg hatte er nichts dagegen, wenn man ihn weiter mit Major ansprach, während er politisch eher links stand. Er war homosexuell, sah sich aber nicht in der Lage, seine Sexualität offen zu leben. Er litt an einer bipolaren Störung, die nie behandelt wurde und wohl für etliche selbstverschuldete Katastrophen verantwortlich war, die sein Leben prägten. Rastlos und unaufhörlich auf der Suche nach einem Platz in der Welt – »Vielleicht kann man sich selbst nur treu sein, wenn man wie ein Nomade lebt«, schrieb er einmal –, beschloss er nach einer Reihe gescheiterter Unternehmungen, Schriftsteller zu werden. Allerdings kein gewöhnlicher Schriftsteller, sondern einer, der sein eigenes Leben zum Thema macht: seine Reisen, seine Abenteuer, seine Entdeckungen, seine Freuden und Leiden. Und vor allem seine Liebe zur Natur, die in frühester Kindheit geweckt wurde und Maxwell später zu einem begabten field naturalist werden ließ – eine Liebe jedoch, die sich weniger in sentimentaler Hingabe als in einer merkwürdigen Mischung aus Abgebrühtheit (Maxwell war in seiner Jugend ein leidenschaftlicher Jäger) und Distanzlosigkeit (die Freundschaft zu seinen Tieren bedeutete ihm tatsächlich mehr als alles andere) äußerte.

All diese Brüche und Widersprüche eines Lebens und eines Charakters sind in die Textur von Ein Ring aus hellem Wasser eingewoben, und so ist es als Ganzes gelesen und verstanden ein überaus eigenwilliges Werk. Es feiert die Natur mit tief empfundener Emphase und lässt zugleich keinen Zweifel daran, dass nichts in der Natur idyllisch ist. Es zelebriert den Rückzug aus der Zivilisation und stellt zugleich die Abhängigkeit von dieser Zivilisation unter Beweis. Es plädiert dafür, den nicht-menschlichen Lebewesen um uns herum mit mehr Respekt und Verständnis zu begegnen, und dokumentiert zugleich nüchtern das Sterben etlicher dieser Lebewesen. Aber so wenig Widersprüche ein Einwand gegen einen Menschen sind, so wenig sind sie auch ein Einwand gegen ein Buch. Im Gegenteil: Erst mit seinen inneren Brüchen und Mehrdeutigkeiten wird Ein Ring aus hellem Wasser zu einem Kunstwerk und erobert sich seinen Platz im Kanon des Nature Writing, einem Genre, in dem es nicht um die akkurate Schilderung der Natur geht, sondern um die Verschmelzung der Natur mit ihrem Beobachter. Zwar folgt Maxwell im Gegensatz zu Dillard oder Baker keinem entsprechenden ästhetischen Programm, aber er stellt von Anfang an klar, dass er die empirisch wahrnehmbaren Dinge der Welt – Wasserfälle, Stürme, Wildkatzen, Otter – poetisch überschreiben will. Die Bucht, an der sein Cottage stand (das 1968in einer weiteren Maxwell’schen Katastrophe einem Brand zum Opfer fiel), heißt Sandaig und befindet sich in der Nähe des Dorfes Glenelg, aber die Bucht, die Maxwell, vorgeblich aus Gründen der Tarnung, Camusfeàrna nennt, ist nicht Sandaig, sondern ein literarischer Ort, den er sich erschafft, um seinen persönlichen Obsessionen und Widersprüchen Ausdruck zu verleihen. Ein Ring aus hellem Wasser ist kein Text über die menschliche Beziehung zur Natur, sondern über die unaufhörliche Suche eines Menschen nach einer solchen Beziehung.

»Man kann den Tänzer nicht vom Tanz unterscheiden«, lautet Yeats’ berühmtes Diktum über die Kunst und ihre Schöpfer. Das gilt für Ein Ring aus hellem Wasser als Produkt von Gavin Maxwells künstlerischer Kreativität ebenso wie für das zentrale Thema dieses Buches: Wir können die Natur nicht von uns selbst unterscheiden. Ein Baum im Herbst ist die Erfahrung des Herbsts. Ein Otter, der voller Begeisterung ins Meer springt, ist ein Lebewesen, das sich freut, ein Lebewesen zu sein. Ein Mensch, der ein Tier so liebt wie einen anderen Menschen (oder sogar noch mehr), ist ein Mensch, der liebt.

Der Tänzer und der Tanz ... Nach vielen Jahrhunderten, in denen wir Menschen die Natur als etwas außerhalb von uns – als »Ressource«, als »Umwelt« – betrachtet haben, sollten wir uns wohl endlich bewusst machen, dass wir mit der Natur eine Einheit bilden. Das klingt oft wie eine Phrase oder wie ein naiver Appell, aber es ist eben eine Wahrheit, und Gavin Maxwell hat diese Wahrheit in seinem so sonderbaren wie magischen, so dunklen wie hellen Buch für immer eingefangen.

Sascha Mamczak

EIN RING AUS HELLEM WASSER

Er nahm mich zur Frau mit einem Ring, einem Ring aus hellem Wasser

Dessen Wellen aus dem Herzen der See kommen

Er nahm mich zur Frau mit einem Ring aus Licht, dem Glitzern

Das mit dem schnellen Fluss reist

Er nahm mich zur Frau mit dem Lichtkreis der Sonne

Zu grell für das Auge, ihre Spuren am Sommerhimmel

Er krönte mich mit dem weißen Wolkenkranz

Der sich über dem schneebedeckten Gipfel formt

Umringte mich mit dem Wind, der um die Welt zieht

Fing mich im Auge des Wirbelsturms

Er nahm mich zur Frau mit dem Lauf des Mondes

Und mit dem unendlichen Kreis der Sterne

Mit den Bahnen, die Jahre, Monate, Tage und Nächte messen

Gezeiten wechseln lassen

Den Winden gebieten zu wehen oder zu ruhen.

In der Mitte des Rings

Geist oder Engel das Wasser aufwühlend

Ursache und Wirkung vertauscht

Die Berührung eines Fingers, die zu einem Ort, zu einem Augenblick

Sterne und Planeten, Leben und Licht lädt

Oder Wolken versammelt um eine Spitze aus Eis

Übernatürliche Liebe ruft meine Welt ins Leben.

Kathleen Raine: Die Hochzeit der Psyche

VORBEMERKUNG

Als ich dieses Buch über meine Heimat schrieb, verwendete ich für mein Haus dort nicht dessen wahren Namen. Nicht etwa, um ein Geheimnis daraus zu machen; es dürfte Interessierten kaum schwerfallen herauszufinden, wo ich lebe. Vielmehr erschien mir die Benennung schwarz auf weiß in gewissem Sinne einer Preisgabe gleichzukommen, einem Verrat an seiner Abgeschiedenheit und Isolation, als würde ich damit seine Feinde, die Industrie und das Stadtleben, näher rücken lassen. Camusfeàrna habe ich den Ort genannt, die Bucht der Erlen – nach den Bäumen, die den Bach säumen. Aber der Name hat keine große Bedeutung, Buchten und Häuser dieser Art, leer und seit Langem ungenutzt, sind überall entlang der wilden Meeresarme der Western Highlands und der Hebriden verstreut, und in der Beschreibung eines dieser Orte erkennt der Leser möglicherweise Ähnlichkeiten mit einem anderen, an dem sein Herz hängt, denn diese Orte sind Symbole. Für mich ebenso wie für viele andere Symbole für Freiheit. Für die Befreiung aus dem Gefängnis viel zu dichter Gemeinschaften und den engen Grenzen menschlicher Beziehungen, für die Befreiung aus der weniger komplexen Einkerkerung durch Bürowände und Arbeitszeiten oder einfach für die Befreiung aus dem Gefängnis des Erwachsenseins und für eine Flucht in die vergessene Welt der Kindheit – die Kindheit des einzelnen Menschen oder der ganzen Menschheit. Denn ich bin davon überzeugt, dass der Mensch an der Trennung von der Natur und den anderen Lebewesen der Welt leidet. Die Evolution seines Intellekts mag seine animalischen Bedürfnisse überwunden haben, aber noch immer findet er wahre Geborgenheit nur an jenen Orten der Erde, die von ihm unberührt sind.

Dieses Buch handelt von meinem Leben in einem einsamen Cottage an der Nordwestküste Schottlands, von den Tieren, die es mit mir teilten, und von einigen anderen unmittelbaren Nachbarn in einer Landschaft aus Felsen und Meer.

Gavin MaxwellCamusfeàrna, Oktober 1959

ERSTER TEIL DIE BUCHT DER ERLEN

1

Ich sitze in einer mit Kiefernholz getäfelten Wohnküche. Zwischen den Sofakissen schläft ein Otter. Er liegt auf dem Rücken und hat die Vorderpfoten in die Luft gereckt, mit der völligen Selbstvergessenheit, die sehr kleine Babys ausstrahlen, wenn sie tief schlafen. Auf der Steintafel unter dem Kaminsims sind die Wörter Non fatuum huc persecutus ignem eingraviert: »Es ist kein Irrlicht, dem ich hierher gefolgt bin.« Jenseits der Tür erstreckt sich das Meer, dessen Wellen sich nur einen Steinwurf entfernt am Strand brechen, und ringsherum erheben sich nebelverhangene Berge. Eine kleine Schar Graugänse zieht am Fenster vorüber und lässt sich auf dem schmalen Rasenteppich nieder. Abgesehen von dem leisen und selbstzufriedenen Geschnatter der Vögel, den Geräuschen des Meeres und dem Rauschen des Wasserfalls herrscht völlige Stille. Dieser Ort ist nun seit über zehn Jahren mein Zuhause, und wohin mich auch veränderte Lebensumstände in Zukunft verschlagen mögen, wird er doch für immer meine spirituelle Heimat bleiben, ein Haus, in das man nicht mit der Gewissheit zurückkehrt, von lieben Mitmenschen willkommen geheißen zu werden, oder der Erwartung, Behaglichkeit und Entspannung zu finden, sondern mit jener Vertrautheit, mit der man in jedem von Flechten bedeckten Fels und jeder Eberesche bekannte und beruhigende Gesichter erkennt.

Vor zehn Jahren hatte ich nicht gedacht, dass ich je wieder in den West Highlands wohnen würde. Mein früherer Lebensabschnitt auf den Hebriden war mir im Rückblick wie eine Episode und sein Abschluss als endgültig erschienen. Der Gedanke an eine Rückkehr gemahnte an einen sitzen gelassenen Liebhaber, der flehende Worte an eine teilnahmslose Geliebte richtet, auf die er keine Ansprüche mehr zu erheben hat. Damals hatte ich das Gefühl, tatsächlich einem Irrlicht gefolgt zu sein, denn dass sich Glück weder erringen noch durch Anstrengung festhalten lässt, sollte ich erst noch lernen.

Wenn ich heute mit einigem Abscheu auf die Unverfrorenheit meiner späten Jugend zurückblicke, wird mir bewusst, dass ich ein überzeugtes Mitglied des »Celtic fringe« war – begeistert von Tartan und kultureller Wiedergeburt. Das war weder die Begleiterscheinung einer nationalistischen Weltsicht, noch hätte ich entsprechende Sehnsüchte ausleben können, denn gleichzeitig war ich damals durch und durch ein Snob, und die Bewegung schien mir von Grund auf pöbelhaft zu sein. Noch dazu wurde sie von Heranwachsenden unterstützt, deren Anspruch auf einen festen Platz in den West Highlands ebenso anfechtbar war wie meiner. Die Gesellschaft dieser Leute war nichts, wonach ich strebte, und die lebendigere und robustere Begeisterung, mit der Touristen aus den Industriestädten Schottenmuster trugen, erzeugte in mir ein ähnliches Übelkeitsgefühl wie in Compton Mackenzies Figur Macdonald of Ben Nevis. Gewisse Highland-Chieftains, deren Schnurrbärte so lang waren wie ihre Abstammungslinien, betrachtete ich nicht mit der Ehrfurcht, die man dem Aussterben entkommenen Dinosauriern zollt, sondern mit jener Verehrung, die Liebhaber von Oldtimern für Bentleys aus den 1920ern aufbringen. In jungen Jahren hatte ich nie einen Anlass gesehen, die Richtigkeit der etablierten Ordnung infrage zu stellen, die schon zu Lebzeiten meiner Großeltern galt. In meinen Augen bestanden die West Highlands aus Jagdgründen und angestammten Chieftains, während ich Schafe, Wanderer und die Forstwirtschaftsbehörde als unangenehme Eindringlinge in das romantische Leben der eingeborenen Aristokratie betrachtete.

Die Tatsache, dass ich einer Familie aus den Lowlands angehörte, die seit mehr als fünfhundert Jahren am selben Ort lebte, und dass ich ebendort geboren und aufgewachsen war, und zwar als Galloway-Schotte, beschämte mich nicht die Spur. Natürlich war das ein Handicap, genauso wie der Umstand, dass ich weder Highland-Tänze beherrschte noch Gälisch sprach, aber das eine oder das andere zu lernen wäre dem Eingeständnis gleichgekommen, dessen zuvor nicht mächtig gewesen zu sein. Undenkbar. Immerhin hatte ich gelernt, einem Dudelsack ein paar schiefe Töne zu entlocken, war mit einem Gälisch sprechenden Kindermädchen aufgewachsen und hatte schon als Kind Kilts getragen, wenn auch nur solche mit Pepitamuster. Der vielleicht größte Trumpf aber und vermutlich das, was diese ganze Sache überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte, war dieser: Meine Großmutter mütterlicherseits war die Tochter des Duke von Argyll, von MacCallum Mor persönlich. Die meiste Zeit meiner langen Semesterferien – ich studierte in Oxford – verbrachte ich auf Inveraray Castle und in Strachur auf der anderen Seite des Loch Fyne. Unter der Herrschaft des Duke war Inveraray eine Kultstätte des trüben keltischen Nationalismus gewesen, und so war seine Atmosphäre kaum zweckdienlich, um meine Krankheit zu heilen. Außerdem vermischte sich in meinem Fall die melancholische Schönheit von Strachur und Inveraray mit den Qualen der ersten Liebe. Ich war regelrecht entrückt, und anstatt die Grundlagen für eine literarische Bildung zu legen, vertiefte ich mich in die Werke von Neil Munro und Maurice Walsh. All das war letztlich eine Folge meines von Natur aus romantischen Wesens mit einer Neigung zur Schwermut, das zwischen den steilen Hängen und den Meeresarmen der West Highlands zweifellos eine geeignete Heimat würde finden können.

Während meiner Zeit in Oxford gab es dort eine eigentümliche Clique aus Angehörigen des niederen Landadels, die sich so wenig urban gab, dass wir einen für das Universitätsleben ziemlich ungeeigneten Kleidungsstil pflegten. So trugen wir regelmäßig Jagdanzüge aus Tweedstoff, dazu schwere, nägelbeschlagene, dick eingefettete Jagdschuhe, und um unsere Füße herum trotteten Spaniels oder Labradore. Einige von uns waren Engländer, aber die meisten waren Schotten oder Studenten, deren Eltern in den Highlands regelmäßig eine Jagd pachteten, und ich bezweifle nicht, dass ihr Kult Ähnlichkeit mit meinem besaß, denn in ihren Zimmern hingen im Herbstsemester die Köpfe von Hirschen, die sie während der Ferien erlegt hatten, und die Highlands waren ständiges Gesprächsthema. Letztlich gehörten die meisten von uns einer Spezies privilegierter Bergwanderer an, außerdem boten wir ein überzeugendes Beispiel für die Tatsache, dass die Wörter Aristokratie und Bildung keine Synonyme mehr waren.

Meine Sehnsucht nach den Highlands war in jenen Tagen so quälend wie eine nicht ausgelebte Liebesaffäre, denn ich konnte noch so viele Hirsche erlegen oder in noch so vielen feudalen Schlössern wohnen – ich gehörte nie wirklich dazu. Ich stand weiter entfernt als jeder Engländer, der auch nur eine Kartoffel gepflanzt oder einen Stein auf einen anderen gehoben hatte. Die Menschen, die von einer grande passion träumen, sind oft auch jene, die, wenn sie sie schließlich finden, darunter leiden und fortan noch trauriger sind, und so war es auch bei mir, denn als ich endlich als hart arbeitender Eigentümer einer Insel einen Platz in den West Highlands gefunden hatte, zwangen mich diese in die Knie und schickten mich geschlagen und nahezu bankrott wieder fort. Aber während dieses fünf Jahre dauernden Ringens war das falsche Bild, nach dem ich mich verzehrt hatte, verblasst und durch ein wahrhaftigeres ersetzt worden, das, wenn auch mit weniger Schottenmuster verziert, keine Spur weniger schön war.

Gleich nach Kriegsende kaufte ich Soay, eine rund sechzehnhundert Hektar große Insel mit vergleichsweise tief liegendem »schwarzem« Land, die unterhalb der nackten Gipfel und Gletscherkare der Isle of Skye kauert. Dort, siebenundzwanzig Kilometer Seeweg von der Eisenbahnlinie entfernt, versuchte ich, für die wenigen missmutigen Bewohner eine neue Erwerbsquelle zu schaffen. Die Idee war, die Riesenhaie, die in den Sommermonaten vor den Hebriden auftauchen, zu fangen und daraus Öl zu gewinnen. Ich errichtete eine Fabrik, kaufte Boote, stattete sie mit Harpunenkanonen aus und wurde selbst Harpunenschütze. Fünf Jahre arbeitete ich in dieser Landschaft, die zuvor für mich eine in Nebel und Spinnweben gehüllte Romanze gewesen war, und als alles vorbei war und ich mich geschlagen gab, war ich in gewisser Weise mit den Highlands ins Reine gekommen – oder mit mir selbst, denn möglicherweise hatte ich mir in meinen Augen das Recht erworben, dort zu leben, und die fehlende Authentizität des Maxwell-Tartans störte mich nicht mehr.

Als das Abenteuer auf Soay beendet, die Insel und die Boote verkauft, die Fabrik abgerissen und die Bevölkerung evakuiert waren, ging ich nach London, um meinen Lebensunterhalt als Porträtmaler zu verdienen. Während dieser Jahre wohnte ich einen Herbst lang bei einem Studienkollegen aus der Zeit in Oxford, der ein Gut in den West Highlands gekauft hatte, und eines Sonntagmorgens sagte er in einer ruhigen Minute nach dem Frühstück zu mir: »Hättest du, nachdem du Soay verloren hast, gerne eine Bleibe an der Westküste? Wenn du nicht zu stolz bist, in einem einfachen Cottage zu wohnen, hätten wir ein leeres für dich, völlig abgeschieden. Es liegt direkt am Meer, und es gibt keine Zufahrtstraße. Camusfeàrna heißt es. Es gibt dort einige Inseln und einen automatisch betriebenen Leuchtturm. Das Haus ist seit langer Zeit unbewohnt, und von den Gutsleuten würde ich niemanden dazu bewegen können, dort zu leben. Wenn du etwas daraus machen möchtest, dann nur zu.«

So beiläufig wurde mir vor zehn Jahren der Schlüssel zu meinem Zuhause überreicht. Nirgendwo sonst in den West Highlands und auf den Inseln kenne ich einen Ort von so intensiver oder vielfältiger Schönheit auf einer so kleinen Fläche.

Die nächstgelegene Straße verläuft etwa anderthalb Kilometer landeinwärts und etwa hundertzwanzig Meter oberhalb von Camusfeàrna Richtung Süden. Die letzten sechzig Kilometer ist sie einspurig, und auf den höheren Bergpässen erreicht sie Steigungen von bis zu dreiunddreißig Prozent. Oberhalb des Hauses steht gleich an der Straße ein einzelnes Cottage, Druimfiaclach, in dem meine Freunde und nächsten Nachbarn, die MacKinnons, wohnen. Landeinwärts von Druimfiaclach steigen die Berge steil, aber kompakt zu einem thronenden, mehr als neunhundert Meter hohen Gipfel an, der die meiste Zeit des Jahres schneebedeckt oder zumindest schneebestäubt ist. Auf der anderen Seite, in westliche Richtung, ragt hinter einem knapp fünf Kilometer breiten Meeresarm die Isle of Skye auf, und weiter südlich verdecken die kahlen Felsen der Insel Rum und die gedrungene Insel Eigg den Blick auf den Horizont. Der Abstieg nach Camusfeàrna ist so steil, dass von der Straße aus weder das Haus noch die Inseln oder der Leuchtturm zu sehen sind, und wer zufällig vorbeifährt, wird dieses Paradies im Paradies nicht erahnen. Jenseits von Druimfiaclach scheint die Straße in gewisser Weise den Mut zu verlieren, als wäre ihr bewusst, dass sie nach weiteren neuneinhalb Kilometern die Meereshöhe erreichen und dort, gefangen zwischen dem Furcht einflößenden Bergmassiv und dem dunklen Meeresarm, zum Ende kommen wird.

Druimfiaclach ist eine winzige Oase in einer Wildnis aus Bergen und Torfmoor, und das nächste Haus an der Straße liegt ganze sechseinhalb Kilometer entfernt. Eine Oase, ein Adlerhorst: Die Fenster blicken Richtung Westen auf die Hebriden und die purpurnen Sonnenuntergänge, die hinter ihren Gipfeln aufflackern und vergehen, und wenn die Sonne verschwunden ist und die Sterne hell am Himmel stehen, dann blinken und blinzeln die vielen Leuchttürme der Klippen und Inseln über der Brandung. In den Wintermonaten bringen Weststürme die Wände von Druimfiaclach zum Zittern und Beben, und schwere Steine werden an Seilen auf das Wellblechdach gezogen, damit es nicht wie so mancher Vorgänger abgedeckt wird. Die Winde toben vom Atlantik heran, und der Hagel donnert und prügelt wie vom Teufel besessen auf die Fenster und das stählerne Dach ein, aber das Haus steht, und die MacKinnons bleiben, genau wie ihre Vorfahren, die nicht weit von diesem Ort entfernt ebenfalls über viele Generationen ausharrten.

Heute kommt es mir seltsam vor, dass es eine Zeit gab, in der ich die MacKinnons nicht kannte, seltsam, dass ich, als ich zum ersten Mal nach Camusfeàrna kam, an ihrem Haus vorbeifuhr und mein Auto rund hundert Meter weiter an der Straße abstellte, ohne sie zu begrüßen oder unsere inzwischen lange bewährte Verbindung zu würdigen. Ich weiß noch, dass mich ein paar kleine Kinder von der Haustür aus anstarrten, aber an die erste Begegnung mit ihren Eltern erinnere ich mich nicht mehr.

Ich ließ meinen Wagen bei einer Schafhürde, einem von Mauern eingefriedeten Schutzraum für die Tiere am Bachufer, stehen, und da ich mit dem nur schlecht erkennbaren Trampelpfad, auf dem man üblicherweise von der Straße nach Camusfeàrna gelangt, noch nicht vertraut war, folgte ich dem Bachlauf abwärts. Die Quelle des Bachs verbirgt sich weit oben in den Bergen etwas unterhalb des alles überragenden Gipfels. Der Bach hat eine tiefe Kluft in die leicht abschüssige Bergwand gewaschen, und die ersten dreihundert Meter fließt und fällt er abwechselnd, auch im Sommer kühl wie Schneewasser, gesäumt von losen Felsbrocken und kleinen, vielfarbigen Flechten. Dort oben, wo er neben den Adlern, dem Wild und den Schneehühnern das Einzige zu sein scheint, was sich bewegt, heißt der Bach Blue Burn, aber am Fuß der Felsnase, wo er durch einen kleinen schilfbestandenen See fließt, bevor er ein weites Gletschertal erreicht, nimmt er den Namen seines Bestimmungsortes an: Allt na Feàrna, Alder Burn – Erlenbach. Hier braust und rauscht das topasfarbene Wasser unter niedrigen Eichen, Birken und Erlen, zu deren Füßen die dicken Moosteppiche mit Pilzköpfen in leuchtendem Scharlachrot, Violett und Gelb gesprenkelt sind, und im Sommer sirren und tanzen auf den Lichtungen Schwärme von stahlblauen Libellen.

Etwa sechseinhalb Kilometer weiter bei Druimfiaclach, einen Steinwurf von der Schafhürde entfernt, an der ich mein Auto hatte stehen lassen, fließt der Bach unter der Straße hindurch. Es war Frühlingsanfang, als ich das erste Mal nach Camusfeàrna kam, um dort für längere Zeit zu leben. Am Bachufer standen in üppigen Büscheln Unmengen von Primeln und Veilchen, während der Schnee die Berggipfel noch eng umhüllte und auf der anderen Seite des Meeresarms wie eine Spitzenborte auf den Felshängen von Skye lag. Die Luft war frisch und schneidend, und von Ost nach West und von Nord nach Süd unterbrach nicht eine einzige Wolke das kalte, klare Blau des Himmels. Im Kontrast dazu leuchteten die noch nackten Birkenzweige violett in der Sonne und die gefleckten Stämme so weiß wie der Schnee in der Ferne. Die auf den sonnenbeschienenen Hängen grasenden Highland-Rinder bildeten den Vordergrund für eine Landschaft, deren Farben so intensiv strahlten, dass man sie niemals auf der Palette eines Edwin Landseer gefunden hätte. Der Rucksack ruckelte und schepperte auf meinen Schultern – ich näherte mich meinem neuen Zuhause wie einer jener Bergwanderer, die ich vor langer Zeit so sehr verachtet hatte.

Ganz allein war ich allerdings nicht, denn vor mir trottete mein Hund Jonnie, ein großer schwarz-weißer Springer Spaniel. In meiner stark von der Jagd geprägten Jugend hatten mir schon dessen Vater und Großvater als Begleiter zur Seite gestanden. Bei uns war es üblich gewesen, dass man bereits als Kind den Umgang mit dem Gewehr lernte, und dem Paradox folgend, dass die größten Tierliebhaber in einem solchen Umfeld in einem bestimmten Stadium ihrer Entwicklung auch die blutrünstigsten sind, widmete ich während meiner Jahre als Schüler und später als Student einen Großteil meiner Zeit und Gedanken dem Schießen. Viele Menschen haben eine besonders enge Beziehung zu einem Hund, der sie über ganz unterschiedliche Phasen ihres Lebens hinweg begleitet hat, und so war es auch in meinem Fall mit Jonnie. Die Bindung zu ihm und seinen Vorfahren erstreckte sich von meiner Kindheit bis in die Kriegsjahre, und obwohl ich seither nur noch wenig freie Zeit gefunden und auch kaum die Neigung verspürt hatte, auf die Jagd zu gehen, hatte sich Jonnie gelassen in seine neue Rolle eingefunden. Ich erinnere mich, wie er sich während meiner Jahre als Haifischfänger in der Bilge des offenen, in den Wellen schaukelnden Bootes oft ohne jeden Protest so hinlegte, dass mir sein Körper als Kopfkissen diente.

Jetzt tobte Jonnies plumper weißer Rumpf munter durch das Heide- und Farnkraut vor mir, so wie er es in Zukunft noch unzählige Male tun sollte, wenn ich nachts auf dem Weg von Druimfiaclach nach Camusfeàrna dem gerade noch wahrnehmbaren Leuchten seines Fells folgte.

Der Bach wurde immer schmaler, und sein steiles Ufer bot den Füßen keinen sicheren Halt mehr. Schließlich fiel er zwischen Felswänden seewärts ab, und unter mir erklang das Dröhnen eines hohen Wasserfalls. Ich kletterte aus der Schlucht hinaus und landete auf einem Hang, der mit Heidekraut und rotem Farn bedeckt war. Von hier aus hatte ich freie Sicht auf das Meer und auf Camusfeàrna.

Das Fleckchen Erde und die Wasserlandschaft, die sich unter mir ausbreiteten, waren von einer solchen Schönheit, dass es unmöglich war, alles auf einmal aufzunehmen. Mein Blick sprang von dem Haus zu den Inseln, von den weißen Sandflächen zu der flachen grünen Wiese, die das Haus umgab, von den kreisenden Möwen zum blass schimmernden Meer und weiter zu den schneebedeckten Gipfeln der Cuillins of Skye in der Ferne.

Direkt unter mir ging der mit Heidekraut und ockerfarbenen Gräsern bewachsene Hang in eine weite grüne Wiese über, beinahe eine Insel, denn auf der rechten Seite wurde die Grasfläche vom Bach begrenzt, bevor dieser in einem Bogen, wie ein glitzerndes Hufeisen, seewärts floss. Wo sich der Bach verabschiedete, begann das Meer, dessen obere Gezeitenlinie die Vorderfront der Grünfläche bildete und an der mir nächstgelegenen Stelle weiter in eine Bucht aus Steinen und Sand verlief. Am Rand dieser Bucht, auf einer Seite einen Steinwurf vom Meer, auf der anderen etwa genauso weit vom Bach entfernt, stand ohne Umzäunung im grünen Gras, umgeben von grasenden schwarzgesichtigen Schafen, das Haus von Camusfeàrna. Zum Meer hin stieg die Wiese sanft an, und ein mit Gräsern und Grasbüscheln bewachsener Dünenrücken bildete die Grenze zwischen Haus und Wasser. Auf dem kurzen Rasen um das Haus herum hoppelten Kaninchen, und hinter den Dünen zeigten sich in der Tide zwei runde, dunkle Robbenköpfe.

Jenseits der Wiese und der breiten, kiesigen Bachmündung lagen die Inseln – die näher gelegenen nicht größer als ein paar Morgen, zerklüftet und felsig, hier und da gespickt mit verkümmerten Ebereschen und leuchtend roten Flecken toten Farns. Die Inseln bildeten eine Kette von knapp einem Kilometer Länge. Die letzte in der Reihe war so groß wie alle anderen zusammen, und an ihrer seewärtigen Küste reckte sich ein Leuchtturm in die Höhe. Zwischen den Inseln waren kleine Strände aus grellweißem Sand verstreut, jenseits der Inseln funkelte und schimmerte das Meer, und hinter diesem wiederum erhob sich massig die Isle of Skye mit ihren pflaumenfarbenen, von Schnee garnierten Felsen.

Schon aus der Entfernung bot Camusfeàrna jenen merkwürdigen Anblick, der jedem Haus irgendwann eigen wird, wenn es über längere Zeit unbewohnt bleibt. Er ist nicht definierbar und lässt sich nicht an offensichtlichen Zeichen der Vernachlässigung festmachen. Auf dem Dach fehlten nur wenige Schieferplatten, und die Fenster waren alle unversehrt, und doch haftete dem Haus eine geheimnisvolle Verschlossenheit an, wie sie auf eine bestimmte Art auch im Gesicht junger Frauen zu erkennen ist, die ihre erste Schwangerschaft erleben.

Als ich den steilen Hang hinunterging, entdeckte ich zwei weitere Gebäude, die unterhalb der Anhöhe kauerten: einen Kuhstall auf der anderen Seite der Wiese und direkt am Meer ein älteres fensterloses Bauernhaus, so nah am Wasser, dass ich mich fragte, wie es wohl so lange überlebt hatte. Später erfuhr ich, dass ein heftiger Sturm seine Bewohner vertrieben hatte – das Meer war bis ins Haus vorgedrungen, sodass sie sich nur noch durch ein Fenster auf der Landseite hatten retten können.

Am Fuß des Hangs floss der Bach gemächlich durch eine Allee aus Erlen, während hinter mir aus der Schlucht das Tosen verborgener Wasserfälle zu hören war. Ich ging über eine robuste Holzbrücke mit gemauerten Pfeilern, und einen Augenblick später schloss ich zum ersten Mal die Haustür von Camusfeàrna auf.

2

Im Haus gab es nicht ein einziges Möbelstück, ebenso wenig fließendes Wasser oder elektrisches Licht, und als ich eintrat, schlug mir eiskalte Luft entgegen – aber für mich war es Xanadu. Innen bot das Haus viel mehr Platz, als ich erwartet hatte; im Erdgeschoss waren ein Wohnzimmer und eine Wohnküche, außerdem eine Spülküche, und im ersten Stock gingen zwei weitere Zimmer von einem Flur ab. Das ganze Haus war im Stil der Jahrhundertwende mit Kiefernholz getäfelt.

Ich hatte mir das Nötigste zum Leben für einige Zeit auf den Rücken geschnallt und mitgebracht: eine aufgerollte Matte und eine Decke, einen Primus-Kocher mit etwas Brennstoff, Kerzen und ein paar Konservendosen. Etwas zum Sitzen zu finden würde kein Problem sein; das wusste ich, weil ich an dieser Küste fünf Jahre lang Haie gejagt und dabei die Erfahrung gemacht hatte, dass hier jeder nach Westen gerichtete Strand mit Fischkisten übersät ist. Übereinandergestapelt und zu Sitzgelegenheiten und Tischen arrangiert, bildeten diese Fundstücke in der ersten Zeit in Camusfeàrna den Grundstock des Mobiliars. Und trotz des Komforts, den das Haus mittlerweile bietet, bilden sie auch heute noch das Gerüst vieler Möbel, auch wenn das durch diverse Kunstgriffe und Polsterungen recht gut kaschiert wurde.

Zehn Jahre des Lebens in Camusfeàrna haben mich außerdem gelehrt, dass man sich nur lange genug gedulden muss, bis im Umkreis von anderthalb Kilometern an einem der Strände praktisch jeder nur erdenkliche Haushaltsgegenstand auftaucht. Strandgut zu sammeln weckt in mir noch heute dieselbe Faszination und gespannte Erwartung wie damals. Nach einem Sturm aus West oder Südwest findet man fast alles. Von den Fischkisten – die meisten tragen heimische Firmennamen wie Mallaig, Buckie oder Lossiemouth, aber gelegentlich sind auch welche aus Frankreich oder Skandinavien darunter – treiben zu viele an, um sie zählen zu können, doch sie werden noch immer gesammelt, wohl mehr aus Gewohnheit als aus Notwendigkeit. Aus Weide geflochtene Fischkörbe, oben offen und mit zwei Griffen versehen, eignen sich zum Transportieren von Feuerholz und als Abfallbehälter. Unbeschädigte Holzkübel sind eine Seltenheit, im Laufe der Jahre habe ich nur drei davon gefunden. Immer wenn ich in irgendwelchen Cocktailbars in England sehe, dass die Betreiber solche Kübel aus einer Laune heraus zu Hockern umfunktionieren, weckt das in mir gemischte Gefühle.

Der Instinkt eines Robinson Crusoe oder eines Schweizerischen Robinson schlummert wohl in den meisten von uns, vielleicht weil wir alle als Kinder Höhlen gebaut haben. Seit ich vor zehn Jahren nach Camusfeàrna kam, erfassen meine Augen wie von selbst jedes absonderliche Stück Strand- oder Treibgut, und ich überlege, welchem sinnvollen Zweck ich es zuführen könnte. Doch auch nach jahrelanger Erfahrung auf diesem Gebiet überrascht es mich immer wieder, dass zu den häufigsten Fundstücken die Wärmflasche aus Gummi zählt. Im Dickicht langer brauner Seetangstränge, auf denen Sandflöhe hüpfen, konkurriert sie erfolgreich mit seltsamen Schuhen, leeren Schuhcremebehältern und Talkumpuderdosen, mit den runden Korken, die Hummerreusen und Netzen Auftrieb geben, und sogar mit den allgegenwärtigen Schädeln von Schafen und Wildtieren. Überraschend viele dieser Wärmflaschen sind unversehrt, und in Camusfeàrna gibt es sie inzwischen im Überfluss, aber auch aus den beschädigten lassen sich praktische Tischuntersetzer schneiden.

Am Anfang gab es allerdings keinen Tisch, den man hätte schonen können, und nach meinen ersten Tagen in Camusfeàrna wurde mir klar, dass ich zumindest eine kleine Fuhre elementarer Möbel würde herbeischaffen müssen. Das war kein einfaches Unterfangen, denn es gab keine Zufahrtstraße, und zu Wasser betrug die Entfernung zum nächsten Dorf, zu dem ich hätte Möbel schicken lassen können, etwa vierundzwanzig Kilometer. (Wegen der langen Meeresarme, die ähnlich wie norwegische Fjorde tief in die schottische Westküste schneiden, trennen mich von diesem Dorf auf dem Landweg sogar mehr als hundertneunzig Kilometer.) Schließlich fuhr ich zum Gasthaus Lochailort Inn – hundertsechzig Kilometer –, dessen höchst eigenwillige Besitzerin Uilleamena Macrae ich in meinen Jahren als Haifischfänger kennengelernt hatte. Uilleamena war eine wunderschöne Frau, die auf der Insel Lewis in ziemlich bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen war, aber während der Anfänge der Stummfilmzeit in Hollywood als Schauspielerin gearbeitet hatte. Sie hatte Conan Doyle als Medium für spirituelle Experimente gedient; ein Onkel, der später in Amerika Professor wurde, hatte sie mit nicht allzu großem Erfolg im Fach Logik unterrichtet; sie hatte Freunde, echte Freunde, in verschiedensten hohen Positionen. Während des Kriegs, als sie ihre besten Jahre bereits hinter sich hatte, heiratete sie den Arbeiter, der die Straße vor ihrem Haus instand setzte; einige Monate später wurde er eingezogen und fiel, worauf Uilleamena wieder ihren Mädchennamen annahm und ihre Mesalliance mit keinem Wort mehr erwähnte. Sie war, denke ich, eine der warmherzigsten, menschlichsten, entzückendsten und vielleicht auch herrischsten Personen, die mir je begegnet sind, und ihre Schwächen waren für jeden sofort erkennbar. Als Gastwirtin gab sie sich unorthodox und kapriziös; für Mittagsmahlzeiten berechnete sie je nach Laune einen beliebigen Betrag zwischen zwei Schillingen und einem Pfund (mitunter, wenn ihr nicht nach Kochen oder dem Anblick von Gästen zumute war, gab es einfach gar nichts); die Bar blieb manchmal über Tage oder sogar Wochen geschlossen, weil sie vergessen hatte, Nachschub zu bestellen, und dasselbe galt für die Zapfsäule. Um das Wohlergehen einer kunterbunten Schar Tiere, die von einem Papagei (ich höre heute noch, wie die beiden einander mit teuflischem Crescendo ein gekrächztes »Hullo« zurufen) bis zu Gänsen und Shetlandponys reichte, war sie mehr besorgt als um das irgendwelcher wildfremder Touristen (einmal, so erzählte sie mir, habe sie amerikanischen Gästen Hühnerfutter vorgesetzt und gesagt, es sei Porridge, und die Leute hätten um Nachschlag gebeten). Trotz alledem war sie eine so spontane, lebendige und liebenswerte Persönlichkeit, dass ihr Tod vor einigen Jahren zu mehr verwundeten Herzen führte, als sie je hätte ahnen können. Sie hinterließ einen riesigen Haufen Schulden, aber vielleicht war es eines ihrer besonderen Charaktermerkmale, dass sie bei ihrem Lebensmittelhändler mit dreitausend Pfund in der Kreide stehen konnte.

Uilleamena verkaufte mir ein paar wahrhaft grässliche Möbel für Camusfeàrna: zwei kleine Kommoden, deren Schubladen sich nur mit sehr sanftem Zureden öffnen und schließen lassen, zwei Küchentische, ein Bett, drei harte Küchenstühle und einen fadenscheinigen Schlingenteppich. Ich denke lieber nicht darüber nach, was mich diese abscheulichen Stücke inklusive ihres Transports auf der Schiene, gefolgt von knapp fünfundzwanzig Kilometern in einer gemieteten Barkasse, gekostet haben. Jedenfalls war das die letzte Fuhre Möbel, die Camusfeàrna erreichte – der Rest hat sich einfach ergeben, wurde am Strand gefunden oder von erfindungsreichen Freunden gezimmert, die bei mir zu Gast waren. Von außerhalb kommen nur noch Dinge ins Haus, die sich den Hang hinuntertragen lassen. In diese Kategorie fällt eine beachtliche Zahl von Gegenständen, mit denen sich Fischkisten in Möbelimitate verwandeln lassen. In der Küche etwa wird inzwischen eine halbe Wand von einem ziemlich großen Sofa eingenommen. Zumindest gibt es sich als solches, denn tatsächlich handelt es sich um übereinandergestapelte Fischkisten, die mit einer Lage Schaumstoff gepolstert und einem Überwurf aus Cord sowie vielen Kissen bedeckt wurden. Daneben steht ein hohes rechteckiges Gebilde, verhängt mit einem Stück Stoff, das mir in der Kabine der Sea Leopard, meines wichtigsten Haifangbootes, als Sitzbezug gedient hatte; zieht man dieses Relikt zur Seite, fällt der Blick auf mehrere mit Schuhen gefüllte Regalfächer – die gesamte Konstruktion besteht aus fünf Fischkisten, deren Seitenwände herausgeschlagen wurden. In einem ähnlichen System, nur mit Jaffakisten und vorne mit einem geschmackvollen Primavera-Stoff abgedeckt, bewahre ich im Schlafzimmer Hemden und Pullover auf – ein sehr ansehnliches Modell. Der Möbelbau aus Fischkisten, denke ich, sollte viel stärker kultiviert werden, denn so wie viele moderne Produkte, für die überall geworben wird, bietet er den Vorteil, dass man die Möbel Modul um Modul endlos erweitern kann.

Dann, in meinem zweiten oder dritten Jahr in Camusfeàrna, kam ein Moment, an dem ich mir sagte: »Jetzt gibt es nur noch einen Gegenstand, der uns wirklich fehlt – ein Wäschekorb«, und nur wenige Wochen später tauchte einer am Strand auf, ein großes, prächtiges Exemplar, völlig unbeschädigt.

Ob es nun daran liegt, dass die Einrichtung meines Hauses Jahr für Jahr angewachsen ist, seit ich es an jenem Nachmittag zum ersten Mal betrat – eisig und leer, sämtliche Räume nackt wie ein verwitterter Knochen –, oder an meiner tief empfundenen Liebe zu Camusfeàrna und seiner Umgebung: Ich kenne jedenfalls kein Haus, in dem man sich besser entspannen kann, und auch meine Gäste nehmen es als einen Ort wahr, an dem sie sich sofort wohlfühlen. Sogar ein so kleines Thema wie das der Möblierung geht mit einem Gefühl von Vorfreude und Erwartung einher; als könnte ein Sammler von Stilmöbeln jeden Morgen damit rechnen, vor seiner Tür eine bedeutende Rarität zu finden, die er nur noch hineintragen muss.

Dem Strandgut, das man in den langen Gezeitenlinien zwischen Seetang und angespülten Holzstücken findet, haftet oft etwas Rührendes an: etwa dem von Feuer geschwärzten Heckspiegel eines kleinen Boots; dem lädierten, von den Wellen geprügelten Kinderspielzeug; dem handgeschnitzten Eierbecher mit dem sorgfältig eingeritzten Namen »John«; oder den verstreuten Skelettstücken eines kleinen Hundes, dessen Halsband mit einem unleserlichen Namensschild zwischen den verblichenen Knochen liegt, von denen Raben und Nebelkrähen längst die letzten Fleischreste abgepflückt haben. Den persönlich schmerzhaftesten Fund machte ich eines Morgens im ersten Jahr, als ich nach einem Stück Holz suchte, um daraus ein Brotschneidebrett zu fertigen. Ein Fassdeckel wäre ideal, dachte ich, wenn ich denn einen intakten finde, und schon bald stieß ich auf einen. Aber als ich ihn aufhob und umdrehte, las ich die Buchstaben I.S.S.F.: Island of Soay Shark Fisheries. Nach allem, was ich während meiner fünf Jahre auf Soay in die See investiert hatte, war das hier das Einzige, das sie mir zurückgab.

Einige Fundsachen sind so rätselhaft, dass sich ihre Existenz nur erklären lässt, wenn man eine extravagante Fantasie bemüht. So ging es mir etwa bei einem drei Meter langen Bambuspfahl, an dem in einer Kombination aus sorgfältig geknüpften Seemannsknoten und dem verschwenderischen Gebrauch von Isolierband drei blaue Wimpel mit der Aufschrift »Shell« und »BP« befestigt waren. Dieser Fund beschäftigt meine Vorstellungskraft bis heute. Eine Gebetsfahne, hergestellt von einem ostindischen Matrosen? Ein Notsignal, erbärmlich ungeeignet, konstruiert während vieler Stunden in einem offenen Boot, das Tausende Meilen vom Land entfernt im Meer trieb und von Haien umkreist oder von Atlantikwellen in schwindelnde Höhen gehoben wurde? Ich bin noch zu keiner zufriedenstellenden Erklärung gelangt. Zwei Besenstiele, die mit dem Gürtel eines Plastikregenmantels fest zu einem Kreuz gebunden worden waren; ein Fetzen Segeltuch, auf dem mit blauer Farbe die Worte »Noch nicht« standen; ein Homburger Hut aus Filz, so klein, dass er für einen Miniaturaffen gemacht schien … Um diese und viele andere Fundstücke herum lassen sich herrlich nutzlose Wandteppiche aus Geheimnissen knüpfen.

Aber es sind nicht nur die von Menschenhand geschaffenen Gegenstände, aus denen die Fantasie Dramen macht, Pathos schöpft oder Erinnerungen an den Glanz vergangener Tage erzeugt. Wer viel Zeit allein verbringt, dessen Vorstellungskraft weitet sich. Befreit von den Grenzen des physischen Sehvermögens, steigen an der Gezeitenlinie aus einem Haufen kleiner Knochen und trockener, abgeknickter Flügel, den Relikten wenig bedeutender Existenzen, erstaunlich klare Bilder auf. Aus einer gefiederten Mumie, fleckig und brüchig, erhebt sich an einem weißen Märzmorgen mit schnellem Flügelschlag ein Kiebitz; in der verkrusteten Fläche aus verrottendem Seegras, wo der Fuß einen surrenden Fliegenschwarm aufschreckt, wohnt in verwitterten Flossen und Schuppen der Geist eines glitzernden Fischschwarms, der durch das mit den Algen tanzende Wasser schießt; umgeben von der wilden parabolischen Energie hüpfender Sandflöhe nimmt das zerbrochene Geweih eines Hirsches wieder Form an und steigt unter dem Oktobermond durch nackte, felsige Bergkessel.

Vergleichsweise wenig von dem, was die Wellen ausspucken, wird direkt bei Camusfeàrna an Land gespült. Das Haus liegt zwar an einer Westküste, aber die Bucht, in der es steht, ist nach Süden gerichtet und außerdem von einer Inselkette geschützt, die bis zum Leuchtturm verläuft. Die Küste ist größtenteils felsig, sie öffnet sich allerdings hier und da zu langen grobsandigen Stränden, an denen die Stürme aus meist westlicher Richtung den Unrat der See stapeln. Es ist eine unwirtliche Küste mit gefährlichen Riffs und Felsen, Camusfeàrna dagegen, mit den schneeweißen Sandstränden, den abgegrasten Grünflächen und dem niedrigen weißen Leuchtturm, wirkt überaus einladend, und die dunkle schroffe Umgebung zu beiden Seiten verstärkt diesen Effekt noch.

Es ist eine Küste aus Klippen und Höhlen – tiefen, geräumigen Höhlen, deren Eingänge meistens oberhalb der Flutgrenze liegen, denn über die Jahrhunderte hat sich das Meer zurückgezogen, und zwischen den Klippen zeigt sich der grobe Kies einstiger Strände. Bis vor Kurzem waren etliche dieser Höhlen noch regelmäßig von Hausierern bewohnt, von denen es viele gab, da die nächsten Läden in weiter Ferne lagen und Verkehrsverbindungen praktisch nicht existent waren. Bei den Einheimischen waren diese Hausierer willkommen, denn neben den Dingen, die sie zu verkaufen hatten, brachten sie auch Neuigkeiten aus weit entfernten Dörfern und anderen Bezirken, die sie bereisten; sie übernahmen die Funktion regionaler Zeitungen, und die Bewohner wilder und einsamer Orte sahen ihrer Ankunft mit freudiger Erwartung entgegen.

Einer dieser Hausierer hatte sich einst häuslich und geschäftlich in einer Höhle nahe Camusfeàrna eingerichtet, ein Mann, der zuvor von allen möglichen und unmöglichen Berufen dieser Welt ausgerechnet den des Jockeys ausgeübt hatte. Sein richtiger Name lautete Andrew Tait, aber als Fahnenflüchtiger hatte er den Namen Joe Wilson angenommen, und Joe’s Cave, sein ehemaliges Zuhause, gibt es immer noch, sogar auf den Karten, obwohl vor vielen Jahren eine wütende Menschenmenge ein Feuer entfacht hatte, um das Felsdach zu zerstören und ihn von dieser Küste zu vertreiben.

Anfangs war Joe recht beliebt gewesen, denn er war ein durchaus sympathischer Mann, und da sich er und seine Höhlengefährtin Jeannie nie hatten trauen lassen, war eine Höhle womöglich sicherer als ein Glashaus, sobald es Steine zu werfen gab. Solche Steine waren wohl auch der Hauptgrund für seine Fahnenflucht gewesen. Jeannie war keine Schlampe und Joe kein Ferkel, und in ihrem Leben als Höhlenbewohner ging es gepflegt und ordentlich zu: Vor jeder Mahlzeit wurde über dem Fischkistentisch eine saubere weiße Tischdecke ausgebreitet. Zu essen gab es Fisch und Schalentiere und alle möglichen essbaren Muscheln. Am Eingang ihrer Höhle zogen sie eine Art Mauer hoch und nach unten zum Meer bauten sie eine Treppe. Die schmale Gleitbahn, über die sie ihr Boot an Land zogen, ist noch heute frei von Steinen.