7,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

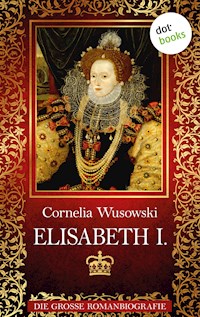

Ein fesselnder Roman über die legendäre Königin, die England zur Weltmacht führte: „Elisabeth I.“ von Cornelia Wusowski jetzt als eBook bei dotbooks. Liebe und Macht, Loyalität und Verrat … Ihr Vater war der skrupellose Heinrich VIII., ihre Mutter die schöne Anna Boleyn: In ihrer Kindheit steht Elisabeth im Zentrum der Aufmerksamkeit – doch als ihre Mutter wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt wird, erklärt man das Mädchen zum Bastard. In den Tower gesperrt und von der Thronfolge ausgeschlossen, lebt Elisabeth fernab vom Prunk des Hofes – und wird im Jahr 1559 trotzdem zur Königin von England gekrönt! Als Herrscherin über eine gespaltene Nation muss sie sich immer wieder gegen gefährliche Feinde durchsetzen. Aber sie ist gebildet, weltgewandt und bereit, ihrem Land bedingungslos zu dienen – selbst wenn sie dafür ihre große Liebe opfern muss … Das opulente Portrait einer der mächtigsten Frauen der Weltgeschichte! Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Elisabeth I.“ von Cornelia Wusowski. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1744

Ähnliche

Über dieses Buch:

Liebe und Macht, Loyalität und Verrat … Ihr Vater war der skrupellose Heinrich VIII., ihre Mutter die schöne Anna Boleyn: In ihrer Kindheit steht Elisabeth im Zentrum der Aufmerksamkeit – doch als ihre Mutter wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt wird, erklärt man das Mädchen zum Bastard. In den Tower gesperrt und von der Thronfolge ausgeschlossen, lebt Elisabeth fernab vom Prunk des Hofes – und wird im Jahr 1559 trotzdem zur Königin von England gekrönt! Als Herrscherin über eine gespaltene Nation muss sie sich immer wieder gegen gefährliche Feinde durchsetzen. Aber sie ist gebildet, weltgewandt und bereit, ihrem Land bedingungslos zu dienen – selbst wenn sie dafür ihre große Liebe opfern muss …

Über die Autorin:

Cornelia Wusowski wurde 1946 in Fulda geboren. 1971 schloss sie ihr Studium der Politischen Wissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin mit dem Diplom ab. Bis 2009 war Cornelia Wusowski im Höheren Verwaltungsdienst tätig. Anfang der 1990er-Jahre schrieb sie ihren ersten historischen Roman. Auf ihr erfolgreiches Debüt »Die Familie Bonaparte« folgten weitere Romanbiografien großer historischer Persönlichkeiten. Diese bieten dank der detaillierten Recherche von Cornelia Wusowski einen überzeugenden Einblick in die Charaktere.

Cornelia Wusowski veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romanbiografien »Katharina von Medici«, »Friedrich der Große: Der ungeliebte Sohn«, »Friedrich der Große: Der einsame König« und »Die Familie Bonaparte«.

***

eBook-Neuausgabe August 2016

Copyright © der Originalausgabe 1996 Franz Schneekluth Verlag, München

Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von George Gower

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH

ISBN 978-3-95824-782-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Elisabeth I.« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Cornelia Wusowski

Elisabeth I.

Die große Romanbiografie

dotbooks.

Für meine Mutter undIngeborg Castell,die mich zu diesem Roman angeregt hat.

PROLOG

1536

An einem warmen Julivormittag im Jahre 1536 ritt ein junger Mann nach Schloß Hatfield, das ungefähr drei Stunden von London entfernt lag. Der Reiter, dessen Wams aus geschlitztem, scharlachfarbenem und weißem Atlas den adligen Herrn verriet, summte gutgelaunt die Melodie eines Liedes, das der regierende zweite Tudorkönig verfaßt und komponiert hatte, und erinnerte sich dabei an die Hoffeste anläßlich des Johannistages und des Königs 45. Geburtstag am 28. Juni in Schloß Nonsuch.

Pastime with good companyI love and shall until I die.Grudge so will, but none deny;so God be pleased, so live will I:for my pastance hunt, sing and dancemy heart is set all goodly sport –to my comfort:Who shall me let?

(Zeitvertreib in angenehmer Gesellschaft

liebe ich und werde ich lieben, bis ich sterbe.

Murre, wer mag – doch keiner wird’s mir verweigern;

wenn es Gott gefällt, werde ich so leben:

zu meinem Zeitvertreib jagen, singen und tanzen;

meinem Herzen ist nach froher Tat zumute –

zu meinem Vergnügen:

Wer soll mich daran hindern?)

Heinrich VIII. – seit siebenundzwanzig Jahren Beherrscher Englands – war bei höfischen Festen stets gut gelaunt, so auch an jenem Junitag. Während des mehrstündigen Banketts hatte er – der Musikliebhaber – zwischendurch zur Laute gesungen, und als der Ball begann, war er, trotz seiner Leibesfülle, beim Tanzen in die Luft gesprungen, und viele der älteren Hofleute waren bei diesem Anblick lebhaft an den jungen König erinnert worden. Der Grund für diese Ausgelassenheit, dachte der junge Mann mit Genugtuung, ist meine Familie, die Seymours, oder besser, meine Schwester Jane, die seit einigen Wochen mit dem König verheiratet ist. Ihr ältester Sohn wird dereinst England regieren, niemand kann ihm den Anspruch auf die Krone streitig machen, zumal der Herzog von Richmond – Heinrichs unehelicher Sohn – vor wenigen Tagen, am 22. Juli, gestorben ist. Und die zwei Töchter? Unwichtig, Bastarde!

Die Seymours sind jetzt die erste Familie am Hof, überlegte er, welche einflußreichen Ämter standen ihm, dem Achtundzwanzigjährigen, und seinem älteren Bruder Eduard offen. Und diese Hoffnung berauschte ihn derart, daß er vom Trab in einen übermütigen Galopp wechselte. Gegen Mittag erreichte er eine Ortschaft und ritt zu dem großen Platz, der, da kein Markttag war, ausgestorben in der Sonne lag, lediglich einige halbwüchsige Jungen lungerten träge um den Brunnen herum. Vor dem Gasthof saß er ab und wollte eben sein Pferd in den Hof führen, als plötzlich die vor Wut sich überschlagende Stimme des Wirtes die mittägliche Stille durchschnitt: »Hinaus, verschwinde, du papistischer Hundesohn!«

»Habt Erbarmen, in Gottes Namen…«

»In Gottes Namen! In Gottes Namen habt Ihr in Eurem Kloster gelebt wie ein Landedelmann, habt geschlemmt, gezecht, gehurt! Hinaus, oder ich hetze die Hunde auf Euch. He, Tom, öffne den Zwinger!«

Fast gleichzeitig schrie eine hohe, schrille Stimme um Hilfe, und ein junger, beleibter Mönch rannte, seine Kutte hochraffend, durch das Tor und über den Platz. Thomas Seymour vermutete, daß der Ordensbruder zu einer der kleineren Abteien gehörte, die seit dem Frühjahr aufgelöst wurden, und daß er auf dem Weg zu einem großen Kloster war, in der Hoffnung, dort aufgenommen zu werden. Der Lärm schreckte die Einwohner aus ihrer Ruhe, und an den Fenstern und unter den Türen sah man jung und alt, teils neugierig, teils offensichtlich schadenfroh die Szene verfolgen.

»He, du Hurenbock«, rief einer der Jungen, »wie vielen Nonnen hast du dicke Bäuche gemacht?« Die Leute begannen zu lachen, der Junge hob einen Stein auf und warf ihn dem fliehenden Mönch nach. Thomas hatte teils amüsiert, teils interessiert das Geschehen beobachtet, und als er nun sein Pferd in den Hof führte und einem Knecht übergab, damit er es versorge, ging ihm durch den Kopf, daß seine Landsleute einerseits fromme, gläubige Christen waren, daß sie andererseits die Institution Kirche und deren Vertreter geradezu haßten. Der Antiklerikalismus, überlegte er, ist verständlich, die hohe Geistlichkeit protzt mit ihrem Reichtum, der niedere Klerus ist habgierig und dünkelhaft, in den Klöstern herrscht eine weltliche Gesinnung, die weit entfernt ist von Armut und Keuschheit, schließlich die Abgaben, der Zehnte und die Begräbniskosten, die sogar die Ärmsten aufbringen müssen. Am schlimmsten aber sind die kirchlichen Gerichte mit ihren hohen Gebühren und ihrer korrupten Verfahrensweise; Schmiergelder, falsche Anklagen, grundlose Exkommunikationen sind an der Tagesordnung. Der Haß auf den Klerus, dachte Thomas, reicht vom Dorfbewohner bis zum Hochadel. Hatte nicht vor vielen Jahren der selige Herzog von Suffolk bei einem Bankett fluchend mit der Faust auf den Tisch geschlagen und geschrien, das Leben in England sei herrlich gewesen, bevor es Kardinäle gegeben habe? Die Bemerkung war nicht ganz ungefährlich, zielte sie doch auf den damals noch allmächtigen und verhaßten Kardinal Wolsey, der sich der Gunst Heinrichs VIII. erfreute, andererseits war Charles Brandon, Herzog von Suffolk, nicht irgendwer, sondern der Busenfreund und Schwager des Königs.

Thomas bestellte beim Wirt einen Krug Bier und ging zu dem Holztisch unter dem Apfelbaum, wo bereits ein Gast saß, der jovial und freimütig erzählte, daß er Kaufmann sei und mit Seide und anderen feinen Stoffen handele.

»Na, was meint Ihr«, sagte er, und in seiner Stimme schwangen Schadenfreude und Hohn mit, »wird das Mönchlein sich irgendwo stärken können und eine Unterkunft Anden?«

»Was wollte er überhaupt?«

»Er hat um einen Becher Wasser gebettelt, na, es schadet nichts, daß das papistische Pack jetzt durch die Lande ziehen muß, es wird höchste Zeit, daß sie den Existenzkampf des täglichen Lebens kennenlernen. Wie ist Eure Meinung? Werden alle Klöster aufgelöst werden? Man hört, daß kirchliche Ländereien zum Kauf angeboten werden sollen.« Seine Augen begannen begehrlich zu funkeln. Thomas trank einige Schlucke Bier und überlegte: Der König – seit Dezember 1534 Oberhaupt der Kirche von England – hatte seinen mächtigsten Minister, Thomas Cromwell, im Januar 1535 zu seinem Generalvikar und Stellvertreter in allen kirchlichen Angelegenheiten ernannt, und Cromwell, der wußte, daß sein Herrscher es auf das klösterliche Vermögen abgesehen hatte, ordnete sofort eine Erhebung über die Jahreseinkünfte der Klöster an. Seit Januar 1535 reiste eine Kommission durch das Land, visitierte die Klöster und berichtete über Unzucht, Schulden, Betrügereien mit Reliquien: Manches mochte übertrieben sein, aber insgesamt waren die Zustände beklagenswert. Basierend auf diesen Berichten, hatte Cromwell während des Frühjahres 1536 ohne Mühe im Parlament ein Gesetz durchgebracht, das die Auflösung aller Klöster verfügte, deren Jahreseinkommen weniger als zweihundert Pfund betrug.

»Der König und Cromwell haben sich noch nie mit halben Sachen zufriedengegeben«, antwortete Thomas. »Es sind zwar über die Hälfte der Klöster von dem Auflösungsgesetz betroffen, aber sie besitzen nur einen kleinen Teil des Vermögens, der Reichtum konzentriert sich auf einige große Abteien, irgendwann werden auch sie an die Reihe kommen, wohlhabende Laien werden sicherlich Ländereien kaufen können.«

Unterdessen kam die Wirtin, servierte dem Kaufmann ein gebratenes Huhn und hörte Thomas’ Meinung über die Auflösung der Klöster. Sie mischte sich selten in die Unterhaltung der Gäste ein, aber seit dem Frühjahr klopfte alle paar Tage ein Mönch oder eine Nonne an die Tür, bat um eine milde Gabe oder um ein Nachtlager, und es reichte ihr allmählich.

»Die Entscheidungen des Königs sind bestimmt richtig, aber was wird aus den Mönchen und Nonnen, wer kümmert sich in Zukunft um die Armen und Kranken?«

»Seid unbesorgt«, erwiderte der Kaufmann, »man wird sie wahrscheinlich mit einer Rente abfinden, und die Armenfürsorge wird künftig die Aufgabe des Staates sein.« Er zerteilte das Huhn, verspeiste genüßlich eine Keule und erzählte Thomas von seinen Plänen und Hoffnungen: Er habe die Absicht, Klosterländereien zu erwerben, vielleicht werde er als Grundbesitzer eines Tages in den Ritterstand erhoben, seine Söhne, bei entsprechenden Leistungen, sogar in den Hochadel! »In England ist es ja möglich, in einen höheren Rang aufzusteigen, da sind wir fortschrittlicher als das übrige Europa.

Als ich jüngst in Antwerpen war, traf ich einen wohlhabenden Seidenhändler aus Lyon, er mag wohlhabender sein als der französische Hochadel, aber er wird nie in den Adelsstand erhoben werden, er ist und bleibt ein Kaufmann im Reich des allerchristlichsten Königs.«

Thomas lächelte spöttisch und dachte bei sich, daß in den Ritterstand erhobene Kaufleute in den Augen der alteingesessenen Adelsfamilien auch in England Emporkömmlinge waren, aber da die Nobilität durch den jahrzehntelangen Krieg zwischen den Häusern Lancaster und York stark zusammengeschmolzen war, blieb der neuen Tudor-Dynastie nur eine Möglichkeit, den Adel wiederaufzubauen: die Erhebung von Rittern zu Grafen, von Bürgern zu Rittern.

Der Kaufmann hob seinen Krug und rief so laut, daß es bis auf den Platz hinaus zu hören war: »Auf das Wohl König Heinrichs und seiner Nachkommen, auf das Wohl der Tudors! England geht jetzt – nach der Unterwerfung des Klerus unter die Oberhoheit des Königs – England geht einem Goldenen Zeitalter entgegen.« Er nahm einen tiefen Zug und setzte den Krug dröhnend auf den Holztisch. »Eines Tages werde auch ich zu den Landedelleuten gehören. Denkt nur an Wolsey, an More, an Cromwell, die hohe Staatsämter bekleideten und bekleiden – und wo kamen sie her? Wolsey war der Sohn eines Schlachters und Viehhändlers, More der Sohn eines Richters, Cromwell – der mächtigste Mann im Staat – Cromwells Vater war Schmied und Tuchwalker!«

»Ja«, erwiderte Thomas, und er spürte, daß ein leichtes Unbehagen ihn bei diesen Namen überkam, eine plötzliche Furcht vor der Allmacht des Königs, der jeden Engländer hoch erheben, ihn aber auch wieder tief fallen lassen konnte; königliche Ungnade bedeutete Einkerkerung im Tower, einen Hochverratsprozeß und Hinrichtung. War man von adliger Geburt oder hatte man ein hohes Staatsamt bekleidet, so genoß man das Privileg eines raschen Todes durch das Schwert des Henkers, im andern Fall wurde man… – Thomas schauderte… – gehäutet, die Eingeweide wurden bei noch lebendigem Leib herausgerissen und verbrannt, zuletzt wurde man geköpft und gevierteilt. Kardinal Wolsey und Sir Thomas More, der berühmte Gelehrte und Freund Heinrichs, waren Paradebeispiele für Gunst und Ungnade des Königs. Und Cromwell? Es sah so aus, als ob er sich würde halten können.

»Ein Goldenes Zeitalter«, wiederholte Thomas langsam, »die Auflösung der Klosterländereien ist eine Landumverteilung, wie man sie in England seit 1066, seit der Eroberung durch die Normannen, nicht mehr erlebt hat. Die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft sind zur Zeit noch nicht abzusehen. Eines allerdings kann man schon jetzt sagen: Diese Landumverteilung schafft neue Besitzverhältnisse, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Keinem Nachfolger des Königs wird es gelingen, das Rad noch einmal zurückzudrehen.«

Er verabschiedete sich von dem Kaufmann, bezahlte und wollte eben losreiten, als ihm einfiel, daß der Wirt vielleicht eine Abkürzung nach Schloß Hatfield kannte. Dieser erwiderte, ihm sei kein kürzerer Weg bekannt, aber wenn der Herr tüchtig zureite, sei er in längstens einer Stunde am Ziel.

Der Wirt musterte den jungen Mann neugierig und fragte vorsichtig: »Ihr wollt nach Schloß Hatfield, zu Lady Prinzessin Elisabeth?«

Thomas zögerte einige Sekunden und erwiderte kurz: »Nein, zu Lady Elisabeth.«

»Zu Lady…« Er starrte Thomas an, während der Kaufmann verwundert das Messer sinken ließ.

»Sie ist jetzt illegitim wie ihre Halbschwester, Lady Maria. Parlamentsbeschluß.«

»Großer Gott«, rief der Wirt entsetzt.

Thomas verließ ohne weitere Erklärungen den Hof und galoppierte durch den Marktflecken hinaus auf die Landstraße. Eine Stunde später erreichte er Schloß Hatfield, das rund vierzig Jahre zuvor der Bischof von Ely hatte errichten lassen. Während er absaß, betrachtete er das Gebäude aus braunrotem Ziegelstein, die Rundbogenfenster unter dem Dach, die vorspringenden Mauerpfeiler, und er fand, daß das Schloß einer Kirche ähnelte. Für ein heranwachsendes Kind, dachte Thomas, ist es ein recht idyllischer Ort, für die Tochter des Königs allerdings eine einfache Unterkunft.

Als er die Eingangshalle betrat, war er von der Sauberkeit überrascht, auf dem Fußboden lagen frische Binsen, und es roch angenehm. Normalerweise stank es in den Schlössern nach Unrat, und die Hölzer, die man verbrannte, um den schlechten Geruch zu vertreiben, dufteten auch nicht immer angenehm. Vielleicht war der kleine Hofstaat erst vor kurzem von Hundsdon oder einem der anderen Landsitze hierher übersiedelt. Er betrachtete flüchtig die Decke aus Eichenholz, deren kunstvolles Schnitzwerk an ein gotisches Kirchengewölbe erinnerte, und sah sich suchend nach einem Diener um, der ihn zu Lady Bryan, der Erzieherin Elisabeths, führen konnte. Plötzlich flog die Tür eines Nebenraumes auf, und Sir John Shelton, der Haushofmeister, stürmte mit zornrotem Gesicht an Thomas vorbei und hinaus, gefolgt von Lady Bryan, die offensichtlich ihrem Ärger über etwas Luft machte: »Ich lasse mich von Euch nicht herumkommandieren, ich allein bin verantwortlich für die Gesundheit und das Wohlergehen Ihrer Gnaden! Ich werde an Sir Cromwell schreiben und mich beschweren…«

In diesem Augenblick bemerkte sie Thomas und hielt verblüfft inne. Was wollte der Schwager des Königs in Hatfield? »Mylord«, begann sie verlegen, es war ihr peinlich, daß ein Seymour Zeuge des Streites war.

»Gibt es Schwierigkeiten?« fragte Thomas belustigt.

»Ach, Mylord, Ihr stellt Euch nicht vor…« Lady Bryan begann ein Klagelied anzustimmen über die Zustände in Hatfield. Shelton bestünde darauf, daß Lady Prinzessin Elisabeth an der offiziellen Tafel esse, das sei unverantwortlich, weil der tägliche Genuß von Fleisch und Wein für ein Kind ihres Alters ungesund sei, aber sie werde dafür sorgen, daß die Prinzessin eine eigens zubereitete Kinderkost auf ihrem Zimmer bekäme, noch schlimmer sei der Mangel an Kleidern, das Kind habe weder Röcke noch Hemden noch Unterröcke, sie wachse einfach zu rasch, man habe alles verlängert, aber nun ginge es nicht mehr. Endlich fiel ihr ein, daß es einen Grund für unerwarteten Besuch in Hatfield geben mußte, und sie fragte ihn danach.

»Ihre Gnaden ist für illegitim erklärt worden, sie ist nur noch Lady Elisabeth«, und er überreichte ihr ein Schriftstück.

Lady Bryan las und sah Thomas hilflos an.

»Welchen Rang hat Ihre Gnaden jetzt?«

»Das weiß ich nicht, im übrigen ist die Rangfrage doch unwichtig. Königliche Bastarde haben stets eine exponierte Stellung am Hof. Wenn sie keine Thronansprüche geltend machen, liegt eine glänzende Zukunft vor ihnen, hohe Staatsämter, vorteilhafte Heiraten…« Er schwieg unvermittelt, als er Lady Bryans eisige Miene bemerkte.

»Ihr entschuldigt mich«, sagte sie kühl, »ich lasse Euch ein Zimmer für die Nacht richten, und morgen könnt Ihr einen Brief an Sir Cromwell mitnehmen.« ›Königliche Bastarde‹, dachte sie empört, als sie in den ersten Stock hinauf eilte. Maria und Elisabeth sind keine Bastarde, sondern die ehelichen Töchter des Königs.

Habe ich etwas Falsches gesagt, überlegte Thomas, während er langsam durch die Halle zum Garten ging. Dort saß vor einem niedrigen Tisch ein etwa dreijähriges Mädchen und blätterte aufmerksam in einem Buch. Thomas blieb verwundert stehen, die Kleine konnte bestimmt noch nicht lesen, vermutlich war das Buch für sie nur Spielzeug. Dieses Kind ist also die Tochter von Heinrich VIII. und seiner zweiten Gattin, Anna Boleyn, dachte er, betrachtete sie genauer und fand sie bezaubernd. Unter einer weißen Haube quollen rotblonde Löckchen hervor und ringelten sich um ein ovales Gesicht, die Haut war leuchtend weiß, die Hände waren grazil und feingliedrig. Als sie nun von dem Buch aufsah, erblickte Thomas zwei braune Augen von eigentümlich strahlendem Glanz. Das Mädchen glitt von dem Schemel herunter, ging zögernd einige Schritte auf den fremden Mann zu und musterte neugierig die hohe, schlanke Gestalt, die dunklen Augen und den braunen, gekräuselten Backenbart. Thomas fand die Kleine für ihr Alter ziemlich groß, was ihn aber am meisten erstaunte, war die aufrechte, würdevolle Haltung, ganz Königliche Hoheit, dachte er belustigt und lächelte die Tochter des Königs an, was sie mit einem Lächeln beantwortete, und er schloß daraus, daß er ihr gefiel.

»Guten Tag, Lady Elisabeth, ich bin…«

Sofort wurde ihr Gesicht ernst, sie straffte sich etwas und erwiderte: »Lady Prinzessin Elisabeth«, wobei sie das Wort ›Prinzessin‹ besonders betonte, und in ihrer hellen Stimme schwang Stolz mit.

Er lachte und ging einige Schritte auf sie zu. Das Mädchen aber wich zurück, und der Ernst ihres Gesichtes verwandelte sich in Unsicherheit und Scheu. »Nein«, rief sie, drehte sich um und lief hinaus in den Park. Thomas sah ihr erstaunt nach. Welch merkwürdiger Kontrast, dachte er, einerseits das königliche Auftreten und der altkluge Ernst, andererseits rennt sie davon, weil sie offensichtlich Angst vor mir hat. Ich habe ihr doch nichts getan. Ob Heinrichs Tochter in einigen Jahren auch noch davonlaufen wird, wenn sie einen Mann sieht? Wo ist sie überhaupt? Er folgte ihr langsam, bis er in einiger Entfernung einen Baum erblickte. Elisabeth lehnte an seinem Stamm und sah in die Landschaft. Thomas fühlte sich eigentümlich berührt und kehrte nachdenklich zum Schloß zurück. Er wollte die Ruhe dieses Kindes nicht stören – ihr Leben als königlicher Bastard würde noch unruhig genug verlaufen.

ERSTES BUCH

Der Weg zum Thron

1543 – 1558

Video et taceo.

1. Kapitel

Am 5. September 1543 herrschte in Schloß Hatfield seit den frühen Morgenstunden eine ungewöhnliche Hektik, die im Laufe des Tages noch gesteigert wurde durch die Anordnungen des Haushofmeisters Shelton. Eben hatte er dem Stallmeister befohlen, daß die Pferde am nächsten Tag bei Sonnenaufgang gesattelt bereitstehen sollten, als ihm einfiel, daß einige noch frisch beschlagen werden mußten, und wenige Augenblicke später rannte ein Stallbursche hinunter ins Dorf, um den Schmied zur Unterstützung zu holen, während Shelton sich zur Küche begab, um die Proviantfrage zu regeln. Der Grund für die Hektik war ein am Tag vorher eingetroffener Befehl des Königs, Lady Elisabeth und ihr Hofstaat sollten unverzüglich nach Schloß Hampton Court aufbrechen, man erwarte sie dort spätestens am Vorabend ihres zehnten Geburtstages, also am 6. September; beiläufig wurde erwähnt, daß die Tochter des Königs künftig am Hof leben solle. Elisabeths Haushalt war nicht besonders zahlreich – er umfaßte nur 32 Leute –, aber der überraschend befohlene Aufbruch brachte Shelton in ungewohnte organisatorische Schwierigkeiten und es dauerte nicht lange, so stritten er und der Koch lautstark über die Brotmenge, die als Wegzehrung mitgenommen werden sollte. Der Wortwechsel drang bis in das Schulzimmer im ersten Stock, wo Elisabeth von Katharina Ashley in Latein unterrichtet wurde. Sie war seit 1537 die Erzieherin und Hofmeisterin, während Lady Bryan den Thronfolger Eduard betreute.

Am 12. Oktober 1537 hatte Jane Seymour den Sohn zur Welt gebracht, den sich der König seit vielen Jahren wünschte, Jane selbst war einige Tage nach der Geburt gestorben.

Katharina, von Elisabeth ›Kate‹ genannt, hatte bereits nach kurzer Zeit die Zuneigung und das Vertrauen des kleinen Mädchens gewonnen und war für das mutterlose Kind während der folgenden Jahre die wichtigste Bezugsperson. Sie unterrichtete die Kleine in Latein, Französisch und Italienisch, führte sie in die klassische Literatur ein und berichtete dem König stets voller Stolz über die Fortschritte seiner Tochter; sie sei ein intelligentes, wißbegieriges Kind mit einer außerordentlichen Begabung für fremde Sprachen. An jenem 5. September hätte Kate den Unterricht am liebsten ausfallenlassen, um die Dienerinnen zu beaufsichtigen, die Elisabeths Garderobe richteten. Da sie jedoch vermutete, daß der König sich mit seiner Tochter auf lateinisch unterhalten würde, um ihre Kenntnisse zu überprüfen, hielt sie es für angebracht, den Tag für ein kleines Repetitorium zu nutzen, das leider nicht sehr erfolgreich verlief, so daß sie schließlich resignierend bis zur ersten Lektion zurückging. Es war kein Wunder, daß die Gedanken des Kindes wahrscheinlich mehr um das Hofleben kreisten als um Vokativ und Ablativ, und Kate ertappte sich dabei, daß sie selbst während des Unterrichts über den Brief der neuen Königin nachdachte, der zusammen mit dem königlichen Befehl eingetroffen war.

Königin Katharina schrieb, daß Mrs. Ashley Elisabeths Erzieherin und Hofmeisterin bleiben werde, daß die Stieftochter jedoch zukünftig von den Lehrern des Prinzen Eduard unterrichtet werden sollte. Es sei ein Wünsch des Königs, daß seine Tochter dieselbe Ausbildung erhalte wie der Thronfolger… ›Wie der Thronfolger‹, dachte Kate und betrachtete Elisabeth, die schon wieder – statt in das Lehrbuch – verträumt in den Garten hinausschaute. Sie war zu einem großen, schlanken Mädchen herangewachsen, und die Erzieherin fand, daß das ovale, längliche Gesicht an Anna Boleyn erinnerte, auch die langen, schlanken Hände waren ein Erbteil der Mutter, ebenso die Bewegungen und die Körperhaltung. Die Erzieherin fragte sich manchmal, wie der König reagieren würde, wenn ihm diese Ähnlichkeit auffiel. Während der vergangenen Jahre hatte er Elisabeth nur selten und kurz gesehen. Wenn das Kind in Chelsea weilte und der Hof zur Jagdzeit in Richmond, wurde sie hin und wieder zum König gebracht, und als Heinrich am 12. Juli des Jahres zum sechsten Male geheiratet hatte, durften seine drei Kinder bei der Trauung in Hampton Court anwesend sein. Kate erinnerte sich, daß Heinrich die Tochter stets liebevoll behandelt, voller Vaterstolz seinem Gefolge gezeigt und ihre frühreife Intelligenz gelobt hatte. Allerdings, überlegte sie, diese Intelligenz ist häufig mit unkindlichem Ernst gepaart. Das Stimmengewirr aus der Küche unterbrach ihre Gedanken, und sie versuchte, sich auf den Unterricht zu konzentrieren.

»Euer Gnaden«, mahnte sie, und gehorsam blickte Elisabeth wieder in das Buch.

»Rhenus fluvius est«, las sie mit ihrer klangvollen Stimme. »Der Rhein ist ein Fluß.« Sie blickte auf, weil ihr etwas eingefallen war, was sie schon den ganzen Tag beschäftigte. »An Weihnachten lebt der Hof immer in Schloß Whitehall, was meinst du, Kate, wird der König mir eine Fahrt auf der Themse erlauben, von Westminster nach London? Das habe ich mir schon immer gewünscht«, und bei den letzten Worten schwang in ihrer Stimme eine leicht nervöse Spannung mit.

»Der König wird Euch bestimmt eine Fahrt auf der Themse erlauben, vorausgesetzt, der Fluß ist nicht zugefroren oder so gestiegen, daß man unter der London Bridge nicht mehr durchkommt.« Nach diesen Worten legte Mrs. Ashley die lateinische Grammatik zur Seite, weil es ihr zwecklos schien, noch weiter zu unterrichten. »Genug für heute, lauft hinunter ins Dorf zu Euren Spielkameraden, genießt die letzten Stunden der Freiheit, bevor der Ernst des Lebens beginnt.«

»Der Ernst des Lebens?«

»Gewiß, Ihr werdet von den Lehrern des Prinzen Eduard unterrichtet werden, und das bedeutet: lernen, lernen, lernen.«

»Das macht nichts«, rief Elisabeth fröhlich und sprang auf, »du weißt, Kate, daß ich gerne lerne.«

Die Erzieherin lächelte: »Gewiß, mit Ausnahme des heutigen Tages. Ich möchte Euch noch einiges sagen zu Eurem künftigen Leben am Hof.

Als Tochter des Königs habt Ihr eine exponierte Stellung, in der Rangordnung der Damen steht Ihr an dritter Stelle, hinter Ihrer Majestät, der Königin, und hinter Eurer älteren Schwester, Lady Maria. Diese Stellung birgt auch gewisse Gefahren in sich. Viele Höflinge beschäftigen sich nur mit Klatsch, Tratsch, Intrigen. Jeder möchte die Gunst des Königs genießen, neidet dem anderen dessen Stellung und versucht, Rivalen mit allen Mitteln zu beseitigen: Man schart Anhänger um sich, häufig durch Bestechung, man sichert sich die Unterstützung hochstehender Personen. Durch diese Bedingungen ist das Leben am Hof nicht ganz ungefährlich.« Hier schwieg Mrs. Ashley zunächst, um ihre Worte wirken zu lassen, und fuhr dann fort: »Euer Gnaden, achtet darauf, in keine Intrige verwickelt zu werden, seid vorsichtig mit allem, was Ihr sagt, schweigt im Zweifelsfall, aber beobachtet stets mit offenen Augen und Ohren, was um Euch herum passiert.« Kate schwieg und betrachtete Elisabeth, die offensichtlich nachdachte.

»Ja«, sagte sie nach einer Weile, und ein feines Lächeln umspielte ihren Mund, »Video et taceo« (›ich sehe und ich schweige‹), dann eilte sie die hölzerne Außentreppe hinunter und lief durch den Garten und den Landschaftspark, hinein in den warmen Spätsommernachmittag.

Kate trat auf den kleinen Balkon und sah Elisabeth nach, bis diese nur noch als winziger Punkt in der Landschaft erkennbar war. Aha, dachte sie belustigt, sie rennt zu ihrer Eiche, verständlich am letzten Nachmittag. Und sie beschloß, das Repetitorium während des Rittes nach Hampton Court fortzusetzen, weniger, weil sie befürchtete, daß ihr Zögling vor dem König versagte, sondern weil sie mit ihr brillieren wollte. Heinrich soll merken, überlegte sie, daß Lady Elisabeth intelligenter ist als Lady Maria, diese altjüngferliche, fromme Ziege. Die ältere Tochter des Königs war ihr unsympathisch, aber sie konnte nicht sagen, warum.

Bei der Eiche angekommen, ließ Elisabeth sich erschöpft an den Stamm fallen und atmete tief durch. Dann betrachtete sie aufmerksam die alten Bäume, die hier und da aus der eintönigen Wiesenlandschaft herauswuchsen, und sah schließlich hinüber zum Schloß, das allerdings von ihrem Platz aus nicht zu erkennen war. Sie dachte an die vergangenen Jahre und daran, daß sie sich in Hatfield immer am liebsten aufgehalten hatte. Das Schloß war weder geräumiger noch prachtvoller als Hertford oder Hundsdon, aber hier hatte sie meistens allein mit ihrem Hofstaat gelebt und sich frei gefühlt. Wenn sie unter ihrer Eiche saß, las oder träumte, wenn sie mit den Dorfkindern spielte, war sie nie gestört und zu irgendeiner langweiligen Gebetsandacht gerufen worden, auf den anderen Landsitzen hingegen hatte sie im gemeinsamen Haushalt mit ihrer älteren Schwester gelebt, und dort war die Atmosphäre stets bedrückend gewesen. Sie überlegte, warum sie sich in diesen Schlössern wie eine Gefangene gefühlt hatte, war sie nicht – trotz des Altersunterschiedes von siebzehn Jahren – mit Maria ganz gut ausgekommen? Die Schwester hatte ihr Kartenspiele beigebracht und manchmal sogar Geld gegeben. Ihre vierteljährliche Rente war höher als die von Elisabeth und betrug immerhin vierzig Pfund. Allerdings, überlegte das kleine Mädchen, Maria hat nie gelacht oder auch nur gelächelt, und der Tageslauf war streng geregelt durch unzählige Messen und Andachten. Das Leben spielte sich zwischen Gebetbüchern, Rosenkränzen und Heiligenbildern ab, und in allen Räumen roch es widerlich nach Weihrauch. Als sie Kate nach dem Grund für Marias Traurigkeit fragte, erwiderte diese, das wisse sie nicht, und seitdem hatte Elisabeth das Gefühl, daß man ihr etwas verheimlichte. Dieses freudlose, fromme Leben wurde nur unterbrochen, wenn der kleine Eduard mit seinem Hofstaat für einige Wochen zu den Schwestern übersiedelte oder ein Würdenträger des Königs Maria aufsuchte, um ihr einen Ehekandidaten zu offerieren. Elisabeth hatte sich über die Besuche des Bruders stets gefreut, einmal, weil sie dann einen Spielkameraden hatte, und zum andern, weil sie merkte, daß er ihre schwesterliche Zuneigung erwiderte. Sie lehrte ihn Karten- und Würfelspiele, sie las ihm vor, und am Neujahrstag schenkte sie ihm Tuchhemden und Mützen, die sie mit viel Liebe und Sorgfalt selbst genäht hatte, sie hätte ihm lieber einen mit Edelsteinen verzierten silbernen oder goldenen Dolch geschenkt, aber sie besaß kein Geld für solche Kostbarkeiten. Leider mußte Eduard stets nach kurzer Zeit an den Hof zurückkehren, weil der König den Thronfolger in seiner Nähe haben wollte, und bei jedem Abschied mußte Elisabeth den Kleinen trösten und Tränen trocknen.

Die Besuche der königlichen Minister hingegen waren weniger erfreulich, weil Maria jedes Mal nach deren Abreise hysterische Anfälle bekam, die einzuordnen Elisabeth schwerfiel. Die Schwester sehnte sich offensichtlich nach einer Ehe und hätte England gerne verlassen, was Elisabeth überhaupt nicht verstand, schließlich war England ihre Heimat. Noch merkwürdiger war es, daß sie die vorgeschlagenen Ehekandidaten ablehnte, weil sie angeblich Ketzer waren. »Ketzer«, schrie sie, und ihre schrille Stimme ließ Elisabeth zusammenzucken, bei den folgenden Worten aber gefror ihr das Blut in den Adern, und sie wurde von Angst und Grauen gepackt. »Man will mich mit dem Lutheraner Philipp von der Pfalz verkuppeln, einem Protestanten, einem Ketzer! Ketzer sind Verbrecher, sie lehnen die Beichte ab, die Sakramente, sie glauben nicht an die Wunder der Heiligen, ich werde nie einen Ketzer oder einen seiner Verwandten heiraten, man sollte sie alle rädern, schleifen, verbrennen, ja, sie gehören auf die Scheiterhaufen, sie sollen als lebende Fackeln die Menschen an den richtigen Glauben erinnern.« Als sie dies sagte, glomm ein Funke in ihren Augen auf, der Elisabeth so erschreckte, daß sie entsetzt in eine Zimmerecke flüchtete, weil es ihr schien, als ob die Schwester vom Teufel selbst besessen sei.

»Lebende Fackeln«, flüsterte Elisabeth und fand es auf einmal ungeheuerlich, daß man Menschen töten wollte, nur weil sie auf andere Art an Gott glaubten als man selbst. Sie spürte ein leichtes Unbehagen, als ihr einfiel, daß sie ab jetzt jeden Tag Marias Gegenwart würde ertragen müssen, und sie beschloß, sich auf keinen religiösen Disput mit der Schwester einzulassen und ihr aus dem Weg zu gehen. In den geräumigen Schlössern des Königs war dies bestimmt möglich. Sie versuchte, nicht mehr an die Schwester zu denken und sich das Hofleben vorzustellen; hin und wieder hatte sie von glanzvollen Festen gehört, von Turnieren, stundenlangen Banketten, die von allerlei Darbietungen – zum Beispiel durch Maskeraden – begleitet wurden, am Hof war man bestimmt auch prachtvoll gekleidet. Sie dachte an den Brief, den die Königin ihr geschrieben hatte, da war die Rede von neuen Kleidern, von Schmuck…, ihre Augen wandelten über das einfache weiße Leinenkleid, und sie malte sich aus, wie ihr Samt und Seide, Brokat und Spitzen stehen würden, und Schmuck…

Sie streckte ihre langen, schlanken Hände aus, und plötzlich glänzten an den Fingern Saphire, Rubine und Smaragde, endlich würde auch sie Schmuck besitzen wie die ältere Schwester, die ihre Kostbarkeiten sorgsam hütete und nicht erlaubte, daß sie, Elisabeth, eine Brosche oder Kette auch nur berührte. In jenem Brief hatte sie auch gelesen, daß der König sich ein richtiges Familienleben wünsche, und daß die neue Stiefmutter sich bemühen würde, den Kindern eine gute Mutter zu sein. An diesem Punkt angelangt, begann Elisabeth zu überlegen, wie das Leben sich abspielte, wenn man eine Mutter hatte. Eduards Mutter war kurz nach seiner Geburt gestorben, das hatte sie schon öfter gehört – und ihre Mutter? Niemand sprach über sie, und sie hatte sich abgewöhnt, Fragen zu stellen, weil sie spürte, daß man ihr auswich. Nur eines hatte sie herausbekommen, daß sie schon einige Jahre auf der Welt war, als ihre Mutter starb, und sie beschwor mit aller Macht eine Erinnerung herauf, die jedoch, so sehr sie ihr Gedächtnis auch anstrengte, schemenhaft blieb. Sie erinnerte sich, daß eine Frau sie auf dem Arm getragen und mit leiser Stimme gesprochen hatte, aber nicht zu ihr, sondern zum König, der vor ihnen stand, und sie überlegte erneut, ob jene Frau ihre Mutter gewesen war. Über den Königinnen Englands schwebt ein Geheimnis, dachte Elisabeth und erinnerte sich flüchtig, daß Maria in Tränen ausgebrochen und sie angeschrien hatte, sie solle den Mund halten, als sie die Schwester nach deren Mutter gefragt hatte. Sie erinnerte sich an das Getuschel ihrer Umgebung vor zwei oder drei Jahren, und obwohl die Damen sofort schwiegen, wenn sie ein Zimmer betrat, war ihr klargeworden, daß ihr Vater noch zweimal geheiratet hatte. Und sie wußte auch, daß beide Frauen inzwischen tot waren, eine zwar nur symbolisch, was immer das auch bedeuten mochte, und sie überlegte, wie lange die neue Stiefmutter wohl leben würde. Die Sonne war inzwischen untergegangen, und Elisabeth begann in der Abendkühle zu frösteln. Sie löste sich von ihrem Baum, ging langsam zurück zum Schloß, wobei sie hin und wieder zurücksah und sich fragte, wann sie Hatfield Wiedersehen würde. Zum ersten Mai dachte sie mit gemischten Gefühlen an den neuen Lebensabschnitt.

Als sie die Halle betrat, war die Abendtafel bereits aufgebaut, ein Diener stellte Holznäpfe hin, während ein anderer Bierkrüge und Brot herbeischleppte. Elisabeth blieb einen Augenblick stehen und sog hungrig den Suppenduft ein, der aus der Küche zu ihr drang. In den Haushalten der beiden Königstöchter mußte sparsam gewirtschaftet werden, und so gab es Fleisch nur am Sonntag und an hohen kirchlichen Feiertagen. Am Freitag und während der Fastenzeit wurde Fisch oder eine Fastenspeise serviert, und an normalen Wochentagen aß man das Gericht der ärmeren Bevölkerungsschichten: Pottage, eine Gemüsesuppe aus Porree, Knoblauch, Zwiebeln, Kräutern, Hafermehl, und in dieser Suppe schwammen einige Fleischstückchen. Elisabeth sah sich in der Halle um und dachte, daß in wenigen Wochen die kalte Jahreszeit begann, dann wurden Gobelins an die Steinwände gehängt, auf den Fußboden legte man Binsenmatten und Bärenfelle, im Kamin brannte den ganzen Tag Feuer, und sie erinnerte sich etwas wehmütig an die gemütlichen Herbst- und Winterabende, die sie hier verbracht hatte. Im November, wenn der Wind um das Schloß pfiff, der Regen auf das Dach trommelte, und später im Dezember und Januar, wenn draußen alles totenstill war und man durch die Fenster beobachten konnte, daß dicke Schneeflocken lautlos zur Erde fielen, an solchen Abenden saßen die Schloßbewohner in der Halle, die nur von wenigen Fackeln erhellt wurde, wärmten sich vor dem Kaminfeuer, erzählten sich wahre und erfundene Geschichten, sangen und musizierten. Das Hofleben ist bestimmt steifer und zeremonieller, überlegte sie und ging hinauf in den ersten Stock.

An der Abendtafel unterhielt man sich über die innen- und außenpolitische Lage Englands, und Elisabeth hörte, daß in Wales und den nördlichen Provinzen jetzt Ruhe herrsche, auch das Problem Irland sei endlich gelöst, seit das irische Parlament im Juni 1541 Heinrich einstimmig zum König von Irland ausgerufen habe. Dann sprach man über Schottland, und Shelton äußerte sich skeptisch über den am 1. Juli des Jahres geschlossenen Heiratsvertrag zwischen dem Prinzen Eduard und Maria Stuart, der kleinen Königin von Schottland: »Hat die Heirat zwischen der älteren Schwester unseres Königs mit Jakob IV. zu einem dauerhaften Frieden mit Schottland geführt? Nein! Im Gegenteil, im Juli 1513 hat Jakob seinem Schwager den Krieg erklärt, aber er hat bezahlt, als sein Heer bei Flodden Edge im September jenes Jahres von uns besiegt wurde und er selbst in der Schlacht fiel. Und sein Sohn? Jakob V. hat tatenlos den ständigen Grenzzwischenfällen zugesehen, was letztlich erneut zum Krieg mit uns geführt hat, und auch er wurde von uns, bei Solway Moss.im November letzten Jahres besiegt. Vor zwei Monaten hat man diesen Ehevertrag geschlossen, und er ist immer noch nicht ratifiziert. Die Schotten mögen uns eben nicht, und außerdem ist die Mutter der kleinen schottischen Königin eine Guise, also französischer Hochadel, der Himmel bewahre uns vor einem schottisch-französischen Bündnis.«

»Der König wird das Problem Schottland irgendwie lösen, bevor er nächsten Sommer gegen Frankreich ins Feld zieht«, erwiderte Rates Gatte John Ashley. Er war ein entfernter Verwandter der Boleyns und ein Anhänger des reformierten Glaubens. »Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, daß auch mit Arran verhandelt wird.« Er sah zu Elisabeth und sprach leise weiter, so daß nur Shelton etwas verstehen konnte. Die Sache war die, daß Heinrich im April des Jahres 1543 dem Grafen von Arran, der die Regierungsgeschäfte der minderjährigen Maria Stuart führte, erklärt hatte, er sei bereit, einer Verbindung zwischen Arrans Sohn und Elisabeth zuzustimmen, unter der Bedingung, daß dessen Sohn am englischen Hof erzogen würde, anders ausgedrückt: Der Sohn wäre so ein Bürge für des Vaters Wohlverhalten gegenüber England gewesen. Arran schwieg während der folgenden vier Monate, und Heinrich versuchte ihn erneut zu ködern: Falls es zu keiner Ehe zwischen Eduard und Maria Stuart käme, würde er, der König von England, Arran als König von Schottland anerkennen, vorausgesetzt, Arrans Sohn heirate Elisabeth und käme sofort an den englischen Hof. Elisabeth hatte erstaunt gehört, daß ihr jüngerer Bruder eine richtige Königin heiraten sollte!

»Kate, wie alt ist die Königin von Schottland?«

»Maria Stuart? Noch kein Jahr, sie wurde im Dezember letzten Jahres geboren.«

»Noch kein Jahr und schon Königin?«

»Ihr Vater, Jakob V., starb wenige Tage nach ihrer Geburt.«

Als Kate an diesem Abend nach dem Nachtgebet Elisabeths Zimmer verlassen wollte, fragte diese plötzlich: »Wie lange wird wohl die neue Königin leben?«

Die Erzieherin sah das Kind einige Sekunden verblüfft an. »Was meint Ihr, Euer Gnaden?«

»Nun, alle Königinnen vor der jetzigen sind rasch gestorben.«

Kate überlegte, daß Elisabeth am Hof dies oder jenes über Anna von Kleve und Katharina Howard hören würde und daß es besser war, sie objektiv über die beiden Damen zu informieren, und so zu verhindern, daß sie peinliche Fragen stellte.

»Die vierte Königin, Anna von Kleve, war eine deutsche Prinzessin«, begann Kate, wobei sie jedes Wort sorgfältig wählte, »der König sah sie also bei ihrer Ankunft in England zum ersten Mal, und da ihm weder ihre Erscheinung noch ihr Benehmen gefielen, eine Königin muß schließlich repräsentieren können, wurde die Ehe annulliert. Der König hat sie materiell gut versorgt, und sie lebt heute glücklich und zufrieden auf einem Landgut in der Nähe von Schloß Richmond. Die fünfte Königin, Katharina Howard, war eine reizende Erscheinung, aber menschlich und was Sittsamkeit betraf, verkommen. Sie erwiderte die Zuneigung des Königs nicht, im Gegenteil, sie betrog und verriet ihn, schließlich wurde sie vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt.«

Da Kate einmal beim Thema war, erzählte sie auch von jenem Fluchtversuch der Königin in Hampton Court: Nachdem ihre Verfehlungen bekannt waren, habe man sie in ihren Gemächern streng bewacht, eines Tages jedoch sei sie ihren Wächtern entkommen, sie habe versucht, durch die Galerie, die zum Arbeits- und Andachtszimmer des Königs führe, zu dem Gatten zu gelangen, in der Hoffnung, ihn um Gnade anflehen zu können, kurz vor der rettenden Tür hätten die Wächter sie gefangen, wobei sie ganz entsetzlich geschrien hätte.

»Seit jenem Tag«, und Kates Stimme sank zu einem Flüstern herab, »erzählt man sich, daß es in dieser Galerie spukt, einige Diener haben gesehen, daß in mondhellen Nächten die tote Königin dort laufe, vor jener Tür stehenbleibt, zurückschreckt, schreit und wieder verschwindet, jener Gang wird seitdem ›Geistergalerie‹ genannt.«

Elisabeth hatte aufmerksam zugehört, aber beim Spuk in Hampton Court begann sie zu lachen. »Wie kann man solchen Unsinn glauben«, rief sie, wurde aber sofort wieder ernst und sah nachdenklich vor sich hin. »Die arme Anna von Kleve«, sagte sie schließlich, »wie schrecklich, wenn man einen Mann heiratet, den man nicht kennt; man muß damit rechnen, daß man weggeschickt wird, weil man ihm nicht gefällt. Ich werde nie einen Mann heiraten, den ich nicht kenne, den ich nicht gesehen habe, nie!«

»Euer Gnaden, es ist bei fürstlichen Eheschließungen nicht ungewöhnlich, daß die Partner sich nicht kennen. Was Eure Zukunft betrifft, so werdet Ihr Euch den Wünschen Seiner Majestät des Königs fügen, als Tochter seid Ihr verpflichtet, eine für England vorteilhafte Ehe zu schließen.«

Als Kate gegangen war, lag Elisabeth noch eine Weile wach und dachte über ihren Vater nach. Sie hatte von klein auf gewußt, daß er König und Oberhaupt der Kirche Englands war, aber bis zu jenem abendlichen Gespräch mit Kate war der Begriff ›König‹ für sie abstrakt geblieben, die Bedeutung dieses Titels erfaßte sie erst jetzt: Der König besaß Macht, das Schicksal des einzelnen, des ganzen Volkes lag in seiner Hand, die beiden Königinnen waren ein Beispiel dafür. Vielleicht – sie zögerte etwas bei dem Gedanken – vielleicht war auch das Schicksal ihrer Mutter vom König abhängig gewesen? Auch ihr eigenes Schicksal lag in seiner Hand, und sie beschloß, sich stets so zu verhalten, daß er auf sie stolz sein konnte, sie wollte sich ihrem Rang würdig erweisen. Das Hofleben, das ihr am Nachmittag wie ein Reigen von Festen erschienen war, empfand sie nun in der nächtlichen Stille als eine Reihe von Verpflichtungen.

2. Kapitel

Es dämmerte bereits, als sie am nächsten Tag in Hampton Court eintrafen. Am Themseufer zügelte Elisabeth ihr Pferd, betrachtete den Palast mit den unzähligen Türmchen, Zinnen und Schornsteinen zum ersten Mal mit Muße und erinnerte sich an verschiedene Einzelheiten, die sie von Kate unterwegs erfahren hatte.

Der prunkliebende Kardinal Wolsey hatte das Schloß um 1514 erbauen lassen und es 1525 – samt dem luxuriösen Inventar – dem König geschenkt, der die Residenz vergrößern und verschönern ließ: Obst- und Ziergärten wurden angelegt, ein Tennisplatz, eine zweite Küche, mehrere Prunkräume, Galerien und eine riesige Halle. Eintausend Räume werden in diesem Schloß bewohnt, dachte Elisabeth, es gibt viele Badezimmer und eine gute Versorgung mit Trinkwasser. Während des kurzen Besuches im Juli anläßlich der königlichen Hochzeit hatte sie nicht viel vom Schloß gesehen, aufgefallen war ihr jedoch die Sauberkeit, die überall herrschte, was kein Wunder war bei den königlichen Befehlen: Die Diener mußten zweimal täglich sämtliche Gemächer ausfegen, wer sich nicht daran hielt, wurde mit Einkerkerung bestraft. Hier herrscht Sauberkeit und Ordnung wie in Hatfield, dachte Elisabeth zufrieden und erinnerte sich angewidert an die Schlösser, die sie gemeinsam mit Maria bewohnt hatte: Dort war der gesamte Abfall auf den Schilf geworfen worden, der die Fußböden bedeckte. Lag zuviel Unrat herum, wurde eine neue Lage Schilf aufgelegt, und nach einiger Zeit stank es so unerträglich, daß man in ein anderes Schloß übersiedeln mußte, damit der vorherige Wohnsitz gesäubert werden konnte.

Vor dem Haupteingang hielt sie erneut an und bestaunte die rote Ziegelsteinfassade, deren Abschluß auf jeder Seite zwei wuchtige mehreckige Türme bildeten und deren Mittelteil durch zwei schlanke Strebepfeiler unterbrochen wurde, die eine Kreuzkuppel aus weißem Stein krönte. Sie fand, daß die weißen Zinnen und Türmchen dem Gebäude Leichtigkeit und Eleganz verliehen, ebenso die weißen Tierfiguren auf der Brücke.

»Der Wassergraben um das Schloß«, sagte Kate, während sie durch den Torbogen ritten, »und die hintereinanderliegenden Höfe erinnern mich an die alten Burgen.«

Sie waren nun im äußeren Hof, und Elisabeth wunderte sich über die vielen Menschen, die herumstanden und herumliefen, aber dann fiel ihr ein, daß annähernd tausend Leute zum Hofstaat des Königs gehörten: Staatsbeamte, Adlige mit ihren Dienern, die königliche Garde, Stallknechte, Küchenpersonal, Kammerherren, Pagen, Jagdaufseher, ferner das Unterhaltungspersonal, also Komödianten, »The King’s Music« – eine Gruppe von annähernd sechzig Instrumentalisten und Sängern –, die Bediensteten der Königin, Türsteher, Gärtner, Waschfrauen, der Hof ist eine Welt für sich, dachte sie. Inzwischen hatten sie den zweiten Torweg erreicht, und Kate sah verstohlen zur Decke, suchte und fand den Falken, das Abzeichen von Anna Boleyn, und die ineinander verschlungenen Initialen H und A. Nur hier und in der großen Halle sind Annas Abzeichen erhalten geblieben, sinnierte Kate, in den übrigen Räumen hat man sie entfernt und durch die Initialen von Eduards Mutter ersetzt, J S. Sie wollte Elisabeth auf die astronomische Uhr über dem Torweg aufmerksam machen, aber plötzlich stand der Sekretär des Königs, Sir Wriothesley, vor ihnen und erklärte wortreich, daß er Befehl habe, sie zur Königin zu bringen. Während sie die Treppe zur großen Halle emporstiegen, streifte Wriothesley Elisabeth mit einem verstohlenen Seitenblick. Er hatte sie zuletzt als Sechsjährige gesehen, anläßlich eines Besuches bei Maria, die über ein Eheprojekt informiert werden sollte. Was hatte er damals dem König geschrieben? »Auch wenn sie keine weitere Erziehung erhielte, wäre sie trotzdem so, wie sie mir jetzt vor Augen steht, eine Zierde ihres Geschlechts, wie man es von einer Tochter ihres Vaters nicht anders erwarten kann.‹ Er hatte auch erwähnt, daß sie so ernst aussehe wie eine Vierzigjährige. Diese Beobachtung damals war richtig, dachte er, außerdem, ihre Haltung, ihr Gang zeigen, daß sie sich ihres Ranges und ihrer Herkunft bewußt ist, in wenigen Jahren wird sie sich zu einer attraktiven jungen Frau entwickelt haben. Als sie die große Halle betraten, schlugen ihnen Essensdunst und Lärm entgegen, Wriothesley blickte besorgt über die tafelnde Hofgesellschaft und sagte zu Kate, normalerweise werde die zweite Mahlzeit nachmittags um vier Uhr serviert, aber heute sei die Küche mit Vorbereitungen für das morgige Festbankett beschäftigt gewesen, deshalb habe man später als sonst essen müssen. Er hoffe nur, daß die Grafen in der anderen Halle bald fertig seien, weil einige von ihnen später an der königlichen Tafel vorschneiden, vorkosten und bedienen müßten. Elisabeth hatte die Tischgesellschaft bisher nur flüchtig bemerkt, so fasziniert war sie von der Größe und Höhe der Halle. Ihre Augen wandelten von den Gobelins an den Wänden hinauf zu den riesigen bunten Glasfenstern und von dort zu der holzgeschnitzten mit Gold verzierten Rippendecke, sie bestaunte die kunstvollen Hängelaternen und kam sich plötzlich winzig vor, fühlte sich eingeschüchtert, und genau das hatte man beim Bau der Halle beabsichtigt. Jeder Besucher, der zum König wollte, mußte diesen Raum durchschreiten und sollte vor der Audienz entsprechend beeindruckt werden.

»Hier essen nur die Ritter und Barone«, sagte Kate leise zu Elisabeth, »die Grafen speisen nebenan.«

»Zwei Hoftafeln?« fragte das Kind erstaunt. »Selbstverständlich«, erwiderte Wriothesley mit wichtiger Miene, »die verschiedenen Ränge müssen doch gebührend berücksichtigt werden.«

Schon wieder der Rang, dachte Elisabeth, der Rang scheint hier sehr wichtig zu sein. Sie blickte zu den weißgedeckten Tischen und sah, daß es mit Fleisch gefüllte Pasteten gab, dunkles Brot und Bier. Einige Ritter waren inzwischen fertig, wischten Mund und Hände am Tischtuch ab und verließen den Raum, andere kamen, zwischendurch brachten Diener, begleitet von einem Aufseher, weitere Pasteten, und Elisabeth beobachtete, daß immer vier Ritter sich eine teilten. Durch einen Vorraum kamen sie in eine kleinere Halle, wo sich tagsüber die Wache aufhielt, und die nachts als Schlafsaal für die Garde diente, zweimal am Tag jedoch wurde sie als Speisesaal für den hohen Adel benutzt. Als Elisabeth den Raum betrat, spürte sie fast körperlich den Unterschied in der Atmosphäre.

Man unterhielt sich nur halblaut, und in einer Ecke des Saales saßen einige Flötisten und spielten leichte Melodien. Neben jedem Platz an den weißgedeckten Tischen lag ein kleines Tuch.

Elisabeth sah Wriothesley fragend an, und er erklärte, es handele sich um Servietten zum Reinigen der Hände, eine französische Sitte, die man vor einiger Zeit eingeführt habe. Die Servietten indes waren nicht das einzige, was Elisabeth auffiel, hier aß man feines weißes Brot, man trank nicht nur Bier, sondern auch Wein, und vor allem gab es große Fleischportionen. Auf den Platten türmten sich ganze Hühner und anderes Geflügel, Schweine- und Hammelkoteletts, in den Schüsseln schwammen große Stücke von gebratenen Ochsen in einer Soße, und das Kind staunte, welche Mengen verzehrt wurden. Jeder legte eine dicke Scheibe Brot auf eine runde Holzplatte, nahm aus der Schüssel, die zwischen ihm und seinem Tischnachbarn stand, ein Stück Fleisch und legte es auf die Brotscheibe. Soviel Fleisch, dachte Elisabeth, hat es in Hatfield und in den anderen Schlössern während des ganzen Jahres nicht gegeben. In den angrenzenden Räumen wurde ihr erneut bewußt, wie bescheiden sie bis jetzt gelebt hatte: Überall hingen Gobelins, lagen Teppiche, da gab es perlenverzierte Kissen, goldbestickte Vorhänge, Stühle, die mit purpurfarbenem Samt bezogen waren, und Wriothesley, dem ihr Staunen nicht entging, erklärte ihr lächelnd, daß diese Pracht vom Kontinent herbeigeschafft worden sei: die Gobelins aus Flandern, die Tische und Truhen aus Venedig, die Kissen aus der Türkei.

»Kate«, sagte Elisabeth und holte tief Luft, »ich glaube, ich träume.«

»Nein«, erwiderte diese und nahm ihre Hand, »Ihr träumt nicht, Ihr seid im Schloß Eures Vaters.«

Das Mädchen war so benommen von dem Prunk, daß sie nicht hörte, wie ein Türsteher ihren Namen rief, und auf einmal stand sie vor der neuen Stiefmutter, die nicht zuließ, daß sie knickste, und sie mütterlich in die Arme schloß.

»Willkommen, Elisabeth«, sagte Königin Katharina, »willkommen am Hof deines Vaters.«

Katharina Parr war die Tochter eines Ritters aus Westmoreland. Im Alter von sechzehn Jahren hatte sie den betagten, verwitweten Lord Borough geheiratet, der bald danach starb. Vier Jahre später ehelichte sie den begüterten, verwitweten Lord Latimer, der ebenfalls nach einigen Jahren das Zeitliche segnete. Katharina, inzwischen dreißig Jahre und materiell gut versorgt, führte ein unabhängiges Leben und widmete sich ihren geistigen Interessen. Sie konnte Lateinisch und Griechisch lesen und schreiben und beherrschte auch Französisch und Italienisch. Sie war Anhängerin des neuen reformierten Glaubens, liebte religiöse Dispute und arbeitete an einem Buch mit dem Titel: »Die Klagen eines Sünders«. Ihre stille Zuneigung galt schon seit einiger Zeit einem Schwager des Königs, dem eleganten Thomas Seymour, der ihre Gefühle erwiderte und erfolgreich um sie warb: Nach Ablauf der Trauerzeit wollten sie heiraten. Da trat – zur Überraschung aller – ein anderer Bewerber auf, der König. Thomas wurde mit einem militärischen Auftrag nach Frankreich entsandt, Katharina verzichtete auf persönliches Glück und wurde Englands neue Königin.

Am Hof wußte niemand genau, wann und wo Heinrich auf sie aufmerksam geworden war, und alle wunderten sich über seine Wahl. Wußte der König nichts über ihren Glauben? Heinrich war in religiösen Fragen im Lauf der Jahre nicht toleranter geworden, nach wie vor mußten Papisten und Protestanten ihre Überzeugung mit dem Leben bezahlen, andererseits ließ er den Thronfolger von protestantischen Gelehrten erziehen, was man am Hof ebenfalls nicht einordnen konnte, wahrscheinlich war die humanistische Bildung des Sohnes ihm wichtiger als dessen religiöse Erziehung. Heinrich hatte Anna von Kleve verstoßen, weil sie ihm nicht gefiel, die neue Königin freilich war in den Augen vieler Hofleute auch keine ausgesprochene Schönheit. Verglichen mit der temperamentvollen, majestätischen Anna Boleyn, der mädchenhaft-zarten Jane Seymour oder der quirligen Katharina Howard, wirkte Katharina Parr auf den ersten Blick unscheinbar: Sie war klein von Gestalt, und die eckige Haube kleidete sie nicht vorteilhaft, aber ihr offenes Gesicht strahlte ausgeglichene Heiterkeit aus. Niemand kam auf die Idee, daß der inzwischen zweiundfünfzigjährige König eine Frau wie Katharina Parr gesucht hatte: eine geduldige Gefährtin, die ihm zuhörte, die seine geistigen Interessen teilte, mit der er auch Staatsangelegenheiten besprechen konnte, die ihn pflegte, wenn sein krankes Bein ihn plagte, die für eine behagliche, familiäre Atmosphäre sorgte und die seinen beiden jüngeren Kindern die Mutter ersetzte und deren Erziehung beaufsichtigte und lenkte. Für Katharina war die Erziehung von Elisabeth und Eduard besonders wichtig, weil sie die Geschwister zum neuen Glauben hinführen wollte, bei der inzwischen siebenundzwanzigjährigen Maria wußte sie, daß diese nicht mehr zu bekehren war, und sie wollte sie wie eine Freundin behandeln.

»Du wirst heute abend mit Eduard und mir vorlieb nehmen müssen«, sagte Katharina, »deine Schwester hat vorhin einen Kurier geschickt, sie wird erst am späten Abend eintreffen. Sie mußte unterwegs länger rasten, weil sie sich krank fühlte, und der König hat noch eine wichtige Besprechung mit dem Staatsrat.«

Bei den letzten Worten überschattete ein sorgenvoller Zug das Gesicht der Königin.

Elisabeth bemerkte es und fragte spontan: »Geht es um Schottland?«

Katharina sah ihre Stieftochter verblüfft an. »Ja, um Schottland und um Maria Stuart.«

Schon wieder Maria Stuart, dachte Elisabeth leicht verstimmt, wegen der kleinen schottischen Königin konnte sie ihren Vater also erst am nächsten Tag sehen.

In diesem Augenblick wurde der Thronfolger gemeldet, und wenig später stürmte der fast sechsjährige Eduard ins Zimmer und lief auf Elisabeth zu. »Schwester, liebe Schwester«, und er drückte sein Gesicht in die Falten ihres Kleides.

Eduard war ein rundliches, gutgenährtes Kind, das vom Vater die Augen und von der Mutter die weiße Haut und die blonden Haare geerbt hatte, die modisch kurz geschnitten und nach innen gerollt waren.

Elisabeth beugte sich zu ihm hinunter. »Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Unterricht, wir werden viel Zusammensein.«

Der Kleine indes war in diesem Moment an anderen Dingen interessiert und wollte endlich die große Neuigkeit erzählen: »Dein Geburtstag wird morgen prachtvoll gefeiert, es gibt ein Bankett mit fünfzig Gängen und zwischendurch Maskeraden, wir essen Wachteln und Tauben und Marzipankuchen, und nach dem Bankett wird getanzt, aber ich darf nicht bis zum Schluß aufbleiben…«

»Eduard«, unterbrach die Königin den Redestrom, »mußt du alles ausplaudern? Für deine Schwester sollte das Bankett eine Überraschung sein«, und zu Elisabeth: »Der König gibt dieses Fest anläßlich deines zehnten Geburtstages, es beginnt nachmittags um fünf Uhr und wird bis Mitternacht dauern.«

3. Kapitel

Als Elisabeth am nächsten Morgen die Bettvorhänge auseinanderzog, war die Sonne gerade aufgegangen, und vom Hof drangen die Stimmen der Diener zu ihr hinauf. Der heutige Tag wird anstrengend, dachte sie, Unterricht, Umkleiden, die Audienz bei ihrem Vater, schließlich das Bankett… Sie fühlte sich hungrig, überlegte, ob es schicklich war, in die Küchen zu gehen und sich etwas geben zu lassen, wie sie es in Hatfield manchmal getan hatte, und fand, daß nichts dagegen sprach. Diese einfachen Leute in der Küche kannten sie nicht, hatten sie noch nie gesehen, und wenn sie eines der alten, geflickten Kleider trug, würde niemand vermuten, daß sie die Tochter des Königs war. Sie stand auf, zog sich an, eilte hinunter und lief über die Höfe bis zu einem schmalen Gang, der in einen offenen Hof einmündete: Dort begann der Küchentrakt. Elisabeth blieb stehen und beobachtete fasziniert die Anlieferung der Lebensmittel durch den Torbogen: Ganze Ochsen und Schweine wurden hereingekarrt, mit Mehlsäcken beladene Wagen rumpelten über das Kopfsteinpflaster, dann kam eine Gruppe schwatzender und lachender Bauersfrauen, die riesige Eierkörbe schleppten, und am Toreingang erblickte Elisabeth zwei livrierte Hofbeamte, die Anweisungen erteilten, in welche Lagerräume und Speisekammern die Lieferungen gebracht werden sollten. Über dem Torbogen war ein Zimmer, dort ging ein Mann auf und ab und diktierte mit lauter Stimme einem Sekretär etwas, und als Elisabeth neugierig näherging, hörte sie durch das geöffnete Fenster die Bestellungen für die nächste Woche: ein Dutzend Rinder und Kälber, fünf Dutzend Schafe, fünf Dutzend Schweine, tausend Hühner, tausend Enten. Wie aufwendig hier gelebt wird, dachte sie, was das alles kostet, die Hofleute haben zwar ein Recht auf unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung, aber bei der Verköstigung könnte man bestimmt sparen, weniger Fleisch, mehr Suppen und Pasteten. Sie merkte nicht, daß zwei freche schwarze Augen sie beobachteten, und als sie zu den Küchen ging, trat ihr plötzlich ein großer, dunkelhaariger Junge in den Weg, der ungefähr zwölf Jahre alt sein mochte und Pagenkleidung trug.

»Hallo«, sagte er lächelnd, »suchst du etwas?«

»Wo bekommt man hier etwas zu essen?« Und sie amüsierte sich im Stillen, daß der Junge, den sie recht sympathisch fand, sie nicht erkannt hatte.

»Ich bringe dich zur Puddingküche, übrigens, mein Name ist Gérard, Gérard Braleigh, ich bin seit einem Monat Page bei Prinz Eduard.«

»Ich heiße Elisabeth.«

»Aha, wie die Tochter des Königs. Bei dem Geburtstagsbankett heute abend habe ich eine besondere Aufgabe, aber das darf ich nicht verraten.«

Er nimmt sich ziemlich wichtig, dachte Elisabeth belustigt. Unterdessen zeigte Gérard ihr die Siederei, wo das Fleisch gesotten wurde, um es zur weiteren Verarbeitung vorzubereiten, und als sie über einen kleinen Hof gingen, wies er auf verschiedene Kammern hin und erklärte ihr, daß dort Fleisch aufbewahrt werde und Fisch in Seetang verpackt, und daß man von hier aus zu den Nebenküchen gelange, die halbfertige Speisen an die achtzehn großen Küchen lieferten. Als sie diese erreichten und eine nach der anderen durchschritten, fühlte Elisabeth sich ähnlich benommen wie am vorherigen Tag auf dem Weg zur Königin. Überall brannten riesige Kaminfeuer, die eine unerträgliche Hitze verbreiteten, in jeder Küche waren Köche und Küchenjungen damit beschäftigt, das Fleisch für die Bratspieße und die Kettengetriebe vorzubereiten, mit denen man ganze Ochsen wendete, andere mischten die Zutaten für die Saucen und Fleischfüllungen. Gérard blieb hin und wieder stehen, erkundigte sich interessiert nach den einzelnen Zutaten, und so erfuhr Elisabeth, daß die Sauce für das Kalb aus Rosmarin, Salbei, Thymian und Petersilie bestand und daß diese Kräutermischung in Rindsfett und Essig gekocht wurde. Das Wildschwein wurde mit einer Mischung aus Brotkrumen, Rosmarin, Rosinen, Muskat und Nüssen gefüllt und mit einer Sauce serviert, die aus Eiern, Sahne, Salz und Zucker bestand. Beim Wort Zucker rümpfte Gérard die Nase, und Elisabeth hörte verwundert, daß seiner Meinung nach weder die fünfzig Küchenbediensteten noch die drei Oberköche und der Küchenmeister etwas von raffinierter Speisenzubereitung verstünden, und er mokierte sich über den Zucker, der auch an pikante Gerichte gegeben wurde, er kritisierte das übermäßige Würzen, das den Eigengeschmack der Speisen, besonders der Fleischgerichte, überdecke, und äußerte sich abfällig über das sparsame Wirtschaften an diesem Hof, die Mahlzeiten für die unteren Ränge würden genau portioniert, und dann die vielen Aufseher, die beobachten mußten, ob auch kein Diener beim Aufträgen heimlich etwas von den Platten nahm.

Elisabeth, die ihr Inkognito wahren wollte, schwieg, ärgerte sich aber über diese negativen Bemerkungen, das Abendessen bei der Königin war köstlich gewesen, allerdings halb kalt wegen des langen Weges von der Küche bis zur königlichen Tafel, und während tranchiert, vorgekostet und serviert wurde, hatten die Speisen sich noch mehr abgekühlt, daran mußte sie sich eben gewöhnen, und sparsam wurde in Hampton Court nicht gewirtschaftet, am Hofe ihres Vaters mußte niemand hungern.

Endlich kamen sie in die Puddingküche, und hier war die Hitze halbwegs erträglich, weil es statt der Kamine Holzkohleöfen gab, auf denen Puddings und Saucen zubereitet wurden. Gérard inspizierte mit Kennermiene die einzelnen Töpfe, nahm ab und zu eine Kostprobe, was der Koch stillschweigend duldete, weil er wußte, daß er es mit einem königlichen Pagen zu tun hatte, schließlich befahl er mit herrischer Stimme zwei Näpfe Pflaumengrütze und einen Krug gewürztes Bier.

Elisabeth beobachtete alles stillschweigend, Gerards großspuriges Auftreten bei diesen armen Leuten, die vom frühen Morgen bis zum späten Abend schwer schufteten – anders konnte man es wohl nicht nennen, die wahrscheinlich froh waren, am Hof arbeiten zu können, weil sie hier besser bezahlt und verköstigt wurden als bei einem adligen Grundbesitzer. Gerards Benehmen in der Küche schockierte sie mehr als seine kritischen Bemerkungen vorher. Als der Koch ihr einen großen Napf, der bis zum Rand mit Grütze gefüllt war, reichte, dankte sie ihm mit herzlichen Worten, und als er sie erstaunt ansah, wurde ihr klar, daß diese einfachen Leute wahrscheinlich selten ein Wort des Dankes hörten, und sie beschloß, die niederen Bediensteten stets besonders höflich zu behandeln, sofern sie mit ihnen zusammentraf. Während des Frühstücks versuchte Elisabeth Gérard ein bißchen auszufragen, wie ihm das Pagenleben gefalle, ob er ein Hofamt anstrebe, aber die Antworten waren so nichtssagend, daß sie damit nicht viel anfangen konnte. Als sie überlegte, wie sie ihn schicklich loswerden konnte, wurde er plötzlich gesprächiger.

»Versprichst du mir, daß du das, was ich dir jetzt sage, nicht weitererzählst?«

»Natürlich«, und sie versuchte, sich möglichst wenig von ihrer Neugier anmerken zu lassen.

»Es ist nämlich so«, und er begann zu flüstern, damit der Koch nichts hörte, aber der war mit seinen Töpfen und der Beaufsichtigung der Küchenjungen beschäftigt, »mein Pagenleben habe ich einem grausamen Schicksal zu verdanken, ich bin nicht Gérard Braleigh, ich bin der Enkel von Richard III., ich gehöre zum Haus York.«

Im ersten Moment war Elisabeth sprachlos, aber da sie die Familiengeschichte des Hauses York, dem ihre Großmutter väterlicherseits entstammte, kannte, faßte sie sich rasch und erwiderte vorsichtig: »Man erzählt, daß der einzige Sohn von Richard III. bereits im Kindesalter starb, einige Monate, bevor Richard vom Vater des jetzigen Königs besiegt wurde.«

»Das ist richtig, aber Richard III. hatte noch einen zweiten Sohn, der rechtzeitig, vor der Niederlage des Vaters, in Sicherheit gebracht wurde, das war mein Vater.«

»Aha, das ist natürlich einleuchtend.« Diese Geschichte, die er erzählt, stimmt nicht, überlegte Elisabeth und erinnerte sich an die Abende in Hatfield: Richard III., der Bösewicht, der die zwei kleinen Brüder ihrer Großmutter Elisabeth im Tower hatte ermorden lassen, dieser König war immer wieder Gesprächsstoff gewesen, aber sie hatte nie etwas von einem zweiten Sohn gehört.

»Ich muß jetzt gehen«, sagte Gérard, »mein Dienst bei Prinz Eduard beginnt. Bist du jeden Morgen in den Küchen?«

»Vielleicht ja, vielleicht nein.«

Ein Enkel von Richard III., überlegte sie auf dem Rückweg, unglaublich, und sie beschloß, bei Gelegenheit der Königin von ihrer Begegnung mit dem Pagen zu erzählen.