7,99 €

Mehr erfahren.

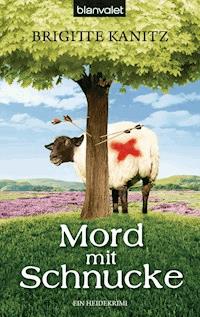

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Rette sich, wer kann!

Geh zum Teufel, denkt sich Svea, als ihr schusseliger Nachbar ihre Wohnung überflutet und sie gezwungen ist, wieder bei ihren Eltern einzuziehen. Zu allem Überfluss wird Svea auch noch von ihrem Freund verlassen – weil sie ihm zu langweilig ist. Hätte der mal geahnt, was für aufregende Zeiten Svea bevorstehen! Denn zu Hause erwarten sie Papa Klaas, der eine Geliebte hat, Mama Rieke mit reichlich Prosecco und Oma Lina auf Männerfang. Als Svea über ein altes Buch stolpert, naht Rettung. Denn plötzlich wird alles wahr, was sie sich wünscht – und das Chaos nimmt seinen Lauf ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Ähnliche

Buch

Svea hält sich für unscheinbar, arbeitet als Rechtsanwaltsgehilfin, und nach acht Jahren Beziehung ist sie vor kurzem von ihrem Freund Martin verlassen worden. Nicht wegen einer anderen, sondern weil er das Leben mit ihr langweilig fand. Sie findet, das ist noch schlimmer als eine Geliebte. Nun lebt sie allein in ihrer Wohnung in einem schmalen Häuschen, eingeklemmt zwischen einem Buchantiquariat unter ihr und dem seltsamen Buchhändler über ihr. Der sehr verschusselt ist – und eines Tages vergisst, die Dusche auszustellen. Svea fühlt sich wie vom Pech verfolgt, als sie bei ihren Eltern einziehen muss, bis ihre Wohnung wieder bewohnbar ist. Doch gerade als sie meint, es könnte nicht schlimmer kommen, findet sie im Buchladen unter ihrer Wohnung ein Buch, das all ihre Wünsche Wirklichkeit werden lässt …

Autorin

Brigitte Kanitz, Jahrgang 1957, hat zunächst lange in Norddeutschland gewohnt. Inzwischen lebt und schreibt sie seit vielen Jahren in ihrer Wahlheimat Italien. Sie war Redakteurin bei diversen Printmedien, bevor sie sich ganz der Belletristik widmete. Bei Blanvalet veröffentlichte sie bereits erfolgreich einige Familienkomödien und einen Regionalkrimi.

Außerdem von Brigitte Kanitz bei Blanvalet lieferbar:

Immer Ärger mit Opa (37869)

Oma packt aus (38072)

Mord mit Schnucke (38219)

Onkel Humbert guckt so komisch (38191)Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.

Brigitte Kanitz

Fahr zur Hölle, Schatz!

Roman

Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.

1. AuflageOriginalausgabe Juni 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.Copyright © 2015 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagmotiv: Gerhard GlückRedaktion: Rainer SchöttleES ∙ Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-15823-1www.blanvalet.de

Ich glaube, dieses Buch widme ich jetzt mal niemandem. Könnte falsch aufgefasst werden. Und ich wünsche keinem, dass er zur Hölle fährt. Ehrlich nicht!

Es gibt zwei Tragödien im Leben. Die eine: dass dir dein Herzenswunsch nicht erfüllt wird. Die andere: dass er es wird.

George Bernard Shaw

Prolog

Der Moment war günstig. Ich war allein. Zur Sicherheit schaute ich mich noch einmal genau um. Niemand da. Niemand, der mich bei meinem gewagten Experiment beobachten konnte.

Kurz trübte sich mein Blick, als ich das Ausmaß des Schadens in mich aufnahm. Meine Wohnung sah aus, als wäre eine Naturkatastrophe über sie hereingebrochen, was ungefähr hinkam. Hie und da gab es aber schon erste Spuren der Renovierung. In jedem Raum stand ein großer Lufttrockner, an den Wänden hatte man begonnen, die Tapeten abzureißen. Ein Teil der Möbel war bereits weggeschafft worden, damit die Böden trocknen konnten, der Rest sollte am Nachmittag folgen. Es würde Wochen dauern, bis alle Feuchtigkeit verschwunden war, und ich würde von Glück sagen können, wenn ich im Spätherbst wieder einziehen konnte. Aber wenigstens durfte ich heute die Wohnung zum ersten Mal wieder betreten, und ich hatte die letzte Stunde damit verbracht, einige persönliche Dinge zusammenzusuchen, bevor aus dem Schlafzimmer auch der Kleiderschrank und die Kommode hinausgetragen wurden.

Noch ein prüfender Blick. Alles klar. Die Handwerker waren zur Mittagspause gegangen.

Also los, Svea! Nur Mut!

Ich zögerte dennoch. Das war ja ganz und gar verrückt, was ich da vorhatte. Und es konnte nicht klappen. Im Leben nicht.

Oder doch?

Ganz fest dachte ich an die Shampooflasche und an Papa, der auf einmal ganz weit weg gewesen war. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, konnte man meinen. Irrtum. Es gab eine Verbindung, und was für eine!

Auch zu Mamas Fahrrad und Omas neuer Puppe.

Ich merkte, dass ich mich nur ablenken wollte, und zwang mich zu höchster Konzentration.

»Ich liebe das Leben«, murmelte ich.

Lauter!

»Ich liebe das Leben! Ich liebe das Leben! Ich liebe das Leben!«

»Freut mich, Kindchen«, antwortete die Stimme einer alten Frau.

Ich schrak zusammen, wirbelte herum, konnte jedoch niemanden entdecken. Aber das Wohnzimmerfenster stand weit offen. Die Stimme musste von der Mühlengasse heraufgekommen sein.

Hoffentlich war die Frau ahnungslos weitergegangen.

Ich schloss die Augen.

Etwas veränderte sich.

Hörte ich ein Plopp? Oder zwei? War aber vielleicht auch nur Einbildung.

Was fühlte ich? Schwer zu sagen. Einer meiner innigsten Wünsche ging in Erfüllung, aber jetzt bekam ich es mit der Angst zu tun. Als ich hörte, wie die Handwerker zurückkamen, verwandelte sich die Angst in helle Panik. Ich riss die Augen auf, bemerkte dicke Nebelschwaden, die durch die Wohnung zogen, und überlegte, wie viele Knochen ich mir brechen würde, wenn ich aus dem Fenster sprang.

Was mussten die Männer denken? Wie würden die gucken?

Ogottogott!

Blöderweise hatte ich vor Schreck schon mehrfach tief Luft geholt und konnte die Sache vorerst nicht rückgängig machen. Ich erkläre später noch, was es damit auf sich hat. Und mit der Wünscherei, dem Nebel und überhaupt mit dem ganzen Chaos, das an einem ganz normalen Montag im September begann.

Vor drei Tagen, um genau zu sein.

1. Oma Lina weiß Rat

Nicht der schon wieder! Still blieb ich im Treppenhaus stehen und wünschte mir ganz fest, der Typ würde zurück in seine Wohnung gehen. Er wohnte direkt über mir, und – na ja – er war mir ein bisschen unheimlich. Ich bin kein furchtsamer Mensch, aber dieser Alexander König hatte etwas an sich, das mir regelmäßig einen eisigen Schauder über den Rücken jagte. Wenn ich nicht so genau hinschaute, konnte ich ihn für einen normalen Mann halten. Aber sobald meine Augen versuchten, ihn zu fixieren, verschwamm seine Erscheinung zu einer Art durchsichtigem Nebel. So als sei er nicht real. Alles an ihm war farblos und diffus.

Kurz überlegte ich, die Hände zu falten und dem lieben Gott ein Gebet in den Himmel zu schicken. Aber der hatte Wichtigeres zu tun und hörte bestimmt nicht auf eine einzelne junge Frau unter Milliarden. Also hielt ich bloß den Atem an und horchte auf die schlurfenden Schritte, die jetzt ein paar Stufen der alten Holztreppe zum Knarzen brachten.

Mist! Er kam näher.

Ich war zwar schon im Parterre angekommen, aber der Flur bis zum Eingang war gute zwanzig Meter lang. Und um das schwere Portal aufzuziehen, brauchte ich mindestens zwei Minuten.

Oder drei.

Bis dahin würde mich mein Nachbar erreicht haben. Und mich aus diesen mittagshellen, praktisch farblosen Augen anstarren.

Echt gruselig.

Und albern. Alexander war doch bloß ein einsamer Typ, der vielleicht Lust auf ein Schwätzchen hatte. Genau. Ein unscheinbarer, geradezu durchscheinender Mann. Einer, der nie normal sprach, sondern einen merkwürdigen Flüsterton anschlug. Einer, der niemals lächelte und dessen Gesicht auf mich starr wie eine Totenmaske wirkte.

Boah!

Nichts wie weg hier!

Mir blieb nur noch ein Fluchtweg. Ich musste durch die Hintertür ins Antiquariat schlüpfen und dann raus auf die Straße laufen. Die Tür befand sich direkt neben mir, und ich wusste, dass sie nie abgeschlossen war. Außer mir und Alexander König wohnte niemand in diesem schmalen Altbau, und er selbst war der Besitzer des Antiquariats.

Mir vertraute er, und es schien ihm nie aufzufallen, dass ich ihn nicht besonders mochte. Ich stöberte gern mal in seinem Laden nach alten Schätzen. Zu meinem eigenen Erstaunen war meine Schwäche für Raritäten stärker als meine Abneigung gegen Alexander König. Na ja, in gewissem Sinne war er selbst auch eine Rarität. Irgendwie nicht von dieser Welt, und so fochten in meinem Inneren oft Faszination und Widerwille einen Kampf aus. Meistens gewann der Widerwille. Wie an diesem Morgen. Mich hielt Alexander übrigens für einen grundehrlichen Menschen, der niemals etwas stehlen würde. Mir war nicht klar, ob das ein so tolles Kompliment sein sollte, und als er mir vor ein paar Wochen mit seiner rauen tonlosen Stimme diese Meinung über mich mitgeteilt hatte, musste ich an die Geisterkassetten aus meiner Kindheit denken. Die hatten sich ganz ähnlich angehört. Nach Alexanders kurzer Rede sah ich mal wieder zu, dass ich von ihm wegkam. Genau das war mein Dilemma mit dem Antiquariat. Ich hielt mich gern dort auf, wollte aber dem Mann aus dem Weg gehen. Kein leichtes Unterfangen in so einem kleinen und vollgestellten Geschäft, das schon mit zwei Leuten darin überfüllt wirkte. Zum Glück war der Mann meistens so gut wie unsichtbar.

Ich streckte die Hand aus und machte einen halben Schritt zur Seite. Dann glitt ich durch die Tür in den lichtlosen Raum. Einen Moment blieb ich lauschend stehen, atmete leise ein und aus und fragte mich wieder einmal, warum ich bloß in dieses Haus gezogen war. Ich hätte auch eine bequeme moderne Wohnung in den Außenbezirken der Stadt haben können. Zwei helle Zimmer, traumhaft schönes Bad, Küche mit allen Schikanen. Bloß – irgendwie seelenlos, hatte ich entschieden, als ich letztes Jahr endlich von zu Hause ausziehen wollte. Bis dahin war mein Leben eher vorläufig gewesen. Vorläufig wohnte ich bei meinen Eltern, vorläufig schloss ich meine Ausbildung ab und sparte dann mein Gehalt für etwas Eigenes, und vorläufig wartete ich ab, wie sich die Beziehung zu Martin entwickeln würde. Für eine Frau, die ihren dreißigsten Geburtstag bereits gefeiert hatte, war das ziemlich viel Vorläufigkeit. Andere in meinem Alter hatten ihr Leben schon bis zur Rente durchgeplant, zogen ihre Kinder groß, wechselten höchstens ein Mal den Ehemann und machten Karriere im Job.

Na, und dann hatte ich mich auf einem Spaziergang mit meinem Liebsten in dieses schmale Fachwerkhaus in der Altstadt verliebt. Eingequetscht zwischen einem Betonbau der Nachkriegszeit und einer potthässlichen Stahlkonstruktion neueren Datums sah es aus, als müsse es jeden Morgen seine bröckelnden Ellenbogen ausfahren, um seinen angestammten Platz in der Mühlengasse zu verteidigen.

Auch Martin war davon angetan gewesen, glaube ich zumindest. So genau kann ich mich an manche Begebenheiten mit ihm nicht mehr erinnern.

Meine Oma Lina hat dazu ihre eigene Meinung. Sie behauptet, ich würde das Gute verdrängen, weil es zu schmerzhaft ist.

Herzlichen Dank.

Oma Lina liest leidenschaftlich gern die psychologischen Ratgeberseiten in den Illustrierten und terrorisiert die Familie mit ihren Weisheiten. Auf ihre Art half sie mir sehr bei der Entscheidung auszuziehen.

Wie auch immer. Ich stand mit Martin vor dem Haus. Arm in Arm, glaube ich. Könnte es jetzt aber nicht beschwören. Im Parterre gab es ein Schaufenster, vollgestopft mit alten Büchern, die aus einem rissigen Überseekoffer quollen. Drum herum drängelten sich ein dreibeiniges Schaukelpferd, eine Stehlampe ohne Schirm und ein Bilderrahmen ohne Bild. Immerhin schienen die Bücher einigermaßen komplett zu sein. Aber diese ganzen Gegenstände ohne einen wichtigen Bestandteil hätten mich warnen müssen. Taten sie aber nicht. Ich stand weiterhin auf dem schmalen Bürgersteig und schloss das kleine tapfere Haus in mein Herz.

Über dem Schaufenster stand in schwungvollen Lettern: ANTIQUARIAT KÖNIG.

»Trödelladen würde besser passen«, meinte Martin. Das weiß ich noch genau. »So etwas sollte in unserer Altstadt abgerissen werden.«

Ich hörte nicht weiter hin, denn ich hatte schon das handgeschriebene Schild neben der Eingangstür entdeckt. »Wohnung im ersten Stock zu vermieten.«

Silberne Glöckchen klingelten leise, als ich den Laden betrat. Tief atmete ich den wunderbaren Duft von uraltem Wissen ein. Nachdem ich eine Tonne Staub ausgehustet hatte, ging ich auf den kleinen alten Mann hinter dem Tresen zu und fragte nach der Wohnung. Er hieß Oskar König und erklärte mir, er werde ins Altersheim ziehen. Haus und Geschäft wolle er seinem Neffen Alexander übergeben. Dieser wohne bereits im zweiten Stock, während die Räumlichkeiten im ersten Stock dann leer stünden.

Den Neffen bekam ich an jenem Tag nicht zu Gesicht, sonst hätte ich mir die ganze Sache höchstwahrscheinlich noch mal überlegt. Oder auch nicht. Wie gesagt – Faszination und Widerwille. So hingegen marschierte ich durch die drei überraschend geräumigen Zimmer der Wohnung, übersah die kleinen, flinken mehrbeinigen Bewohner, erklärte Bad und Küche für pittoresk und mietete mein neues Heim. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als hier mit meinem Schatz glücklich zu werden.

Martin sprach von einer mit Ungeziefer verseuchten Bruchbude und einer nötigen Komplettrenovierung. Oder war das meine eigene Stimme der Vernunft, die mir dies zu Bewusstsein bringen wollte, weil zum Beispiel das Bad ohne Dusche und die Küche ohne Herd auskommen musste? Wo war Martin abgeblieben? Während ich meinen Rücken noch gegen die Hintertür des Ladens drückte, runzelte ich die Stirn. Nein, ich konnte Martin in meiner Erinnerung nicht finden. Ich weiß nur noch, dass ich beschlossen hatte, drei Zimmer wären gut für den Fall, dass wir zusammenziehen wollten. Aber die umfangreichen Renovierungsarbeiten erledigte ich zusammen mit Papa und ein paar guten Freunden. Martin tauchte in meiner Erinnerung nirgends mit verdreckten Arbeitsklamotten, lustigen Farbtupfern auf dem Kopf oder erschöpftem Gesicht auf.

Als alles fertig war, gab es Martin aber noch in meinem Leben. Er kam mich besuchen, verbrachte den einen oder anderen Abend bei mir, wirkte manchmal, als müsse er eine wichtige Entscheidung treffen, und war dann plötzlich nicht mehr da. Sosehr ich versuche, mich zu erinnern, so schnell verschwimmt alles in meinem Kopf.

Und so lebte ich schließlich ohne meinen Freund in der Mühlengasse und fühlte mich dem dreibeinigen Schaukelpferd, der schirmlosen Lampe und dem leeren Bilderrahmen sehr verbunden. Mir war, als fehlte mir ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, und ich schwor mir, nie wieder etwas so sehnlich herbeizuwünschen wie ein Leben mit Martin in dem alten Haus. War ja sowieso sinnlos. Als ob Herzenswünsche einfach so in Erfüllung gingen! Ja, für ein süßes unschuldiges Mädchen im Märchen vielleicht, aber nicht für Svea. Dabei hatte unsere gemeinsame Zukunft einladend wie eine blühende Blumenwiese vor uns gelegen.

Dummerweise musste sich Martin auf dieser Wiese mit einer anderen Frau wälzen. Rein bildlich gesprochen, denn er verließ mich mitten im Winter und hätte sich mit seiner neuen Flamme höchstens im Schnee wälzen können.

Ich hasse Klischees! Und ich hasse es, Teil eines Klischees zu sein!

Draußen verharrten die Schritte.

Hilfe! Hatte ich einen Fluch ausgestoßen? Oder auch nur einen klitzekleinen Seufzer? Alexander würde doch nicht durch die Hintertür hereinkommen wollen? Er musste vorn raus, zum Bäcker, und dann mit Kaffeebecher und Plundergebäck von außen den Laden aufschließen und den Tag beginnen. So gehörte sich das!

Jetzt schlurfte er weiter.

Danke, Gott! Auch wenn du Wichtigeres zu tun hast.

Ich zählte Alexanders Schritte, dann hörte ich das Quietschen des Portals und wartete noch drei Minuten ab. So lange brauchte er, um die Bäckerei zu betreten.

Derweil eierte ich durch den Laden, wich hier einem wankenden Bücherstapel aus, ließ dort die Hände von einem schiefen Regal und hielt mir ein Taschentuch vor Mund und Nase, um nicht laut niesen zu müssen. Eine solche Erschütterung hätte die ganze Bude zum Einsturz bringen können. Endlich an der Eingangstür angekommen, fischte ich den Ersatzschlüssel unter einer Erstausgabe von Schopenhauers Aphorismen hervor, schloss auf, legte den Schlüssel zurück und lief mit großen Schritten über die Straße. Sollte Alexander doch denken, er habe gestern Abend vergessen abzuschließen. Kam oft genug vor, machte aber nichts. Die Kriminalitätsrate in unserer norddeutschen Heimatstadt war nicht sonderlich hoch, und die wenigen Einbrecher, die es überhaupt gab und die etwas auf sich hielten, zogen den Elektronikmarkt oder den Juwelier vor.

An der Haltestelle fuhr mir mein Bus vor der Nase weg. Der Umweg durch das Antiquariat hatte mich zu viel Zeit gekostet. Wie an jedem Morgen dachte ich voller Bedauern an mein altes Auto. Eine knallgelbe Ente, Baujahr 1988. Seit drei Jahren verschrottet. »Ente« als Kurzform für »das hässliche Entlein« war der in Deutschland übliche Spitzname für den vor allem bei Studenten beliebten Citroën 2 CV; in Frankreich sprach man weniger liebevoll von »le mauvais deux cheveaux«, was wohl so viel wie »die Mistkarre mit den zwei PS« bedeuten sollte. Für einen neuen Wagen reichte derzeit das Geld nicht. All meine Ersparnisse waren in die Wohnungsrenovierung geflossen. Ich schaute auf den Fahrplan. Zehn Minuten würde ich warten müssen, aber ich konnte es trotzdem noch pünktlich zur Arbeit schaffen. Nur ein schnelles Frühstück in der Kaffeebar neben der Kanzlei Strassberg, Fischer & Sonders würde ausfallen müssen. Ich holte mein Smartphone aus der Tasche, um meiner Kollegin Maike eine SMS zu schicken. Sie wartete schon in der Bar auf mich und würde mir bestimmt einen Cappuccino und ein Hörnchen mit ins Büro bringen. Als es klingelte, ging ich ran, ohne auf das Display zu schauen.

»Gerade wollte ich dir simsen«, sagte ich.

»Was ist das?«, fragte meine Oma Lina zurück. »Rede nicht so neumodisch mit mir, Svea.«

Ich stieß einen lautlosen Seufzer aus. An einem Morgen, der fast mit einer Begegnung der dritten Art begonnen hätte, war meine Oma nicht der Mensch, mit dem ich am liebsten reden wollte. An allen anderen Morgen auch nicht, und das galt auch für den Rest eines jeden Tages. Manchmal erinnere ich mich daran, wie ich sie als Kind angehimmelt habe. Mit sechs oder sieben Jahren war ich hingerissen von ihren spannenden Geschichten aus der alten Heimat Sizilien. Von bitterer Armut, Schießereien und wilden Liebesaffären. Wobei ich mir unter Letzterem in dem Alter nicht viel vorstellen konnte. Mama verdrehte jedes Mal genervt die Augen und erinnerte ihre Schwiegermutter daran, dass sie bloß Halbitalienerin und überhaupt nur zweimal im Urlaub in Palermo gewesen war. Oma Lina ließ sie reden und zwinkerte mir verschwörerisch zu. Dann band sie sich eine große Küchenschürze über ein knallrotes, himmelblaues oder nachtschwarzes Etuikleid und stöckelte auf hohen Absätzen in die Küche, wo sie Nudelteig knetete, Fleischfüllung zubereitete und schließlich mit flinken Fingern kleine perfekte Tortellini drehte.

Ich durfte helfen, und mit den Jahren brachte ich es zu einigem Geschick in der Nudelherstellung. Irgendwann wurden mir aber Omas Geschichten langweilig, und ich zog es vor, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein.

Lina hat sich seitdem nicht viel verändert. Zwar ist sie inzwischen achtzig Jahre alt, ihr einstmals blondes Haar muss nun gefärbt werden, und ihre stattliche Größe ist um mindestens zehn Zentimeter geschrumpft. Aber sie stellt mit ihren leicht geschwollenen Fingern noch immer die besten Tortellini diesseits der Alpen her, trägt enge Etuikleider im Fünfzigerjahre-Look und an den Füßen hohe Schuhe. Nur ihr Kopf scheint nicht mehr so gut wie früher zu funktionieren. Behauptet jedenfalls Mama. Neuerdings spricht sie sogar von einer beginnenden Demenz bei ihrer Schwiegermutter.

Meiner Meinung nach ist das kompletter Blödsinn. Oma Lina ist eine ausgefuchste alte Dame und weiß ihr angebliches Gebrechen perfekt zu nutzen. Mir ist rätselhaft, warum Mama immer wieder auf sie hereinfällt. Papa ist da auch nicht besser. Er fürchtet, der Geist seines italienischen Großvaters sei in seine Mutter gefahren und bringe sie durcheinander.

Ich grinste vor mich hin, hielt Ausschau nach dem Bus und ließ Linas Geplauder an mir vorbeirauschen.

Papa ist ein bodenständiger pflichtbewusster Mann, der ganz nach seinen deutschen Vorfahren kommt. Dieser Sizilianer in seiner Ahnenreihe macht ihm Angst, und auf seine Mutter ist er nicht gut zu sprechen, sozusagen seit seiner Geburt. Wahrscheinlich wäre es ihm ganz lieb, wenn Lina alles vergessen würde, was sie in ihrem Leben so angestellt hat oder noch anzustellen gedenkt.

Hm. Ziemlich komplizierte Gedanken für einen solchen Morgen. Ich bin von zu Hause ausgezogen, um mich weniger mit meiner Familie zu befassen. Klappt noch nicht so ganz.

Der Bus näherte sich, und ich konzentrierte mich kurz auf meine Oma, damit ich sie an der richtigen Stelle unterbrechen konnte.

»Und deswegen darfst du nicht zulassen, dass dein Chef dir den Po tätschelt«, sagte sie gerade.

»Was?«

»Kaffee solltest du ihm auch nicht mehr kochen. Und keinen Kuchen holen.«

»Oma, wovon redest du?«

Offenbar hatte ich meine Stimme gehoben, denn ein älterer Herr im grauen Anzug schaute mich strafend an. Entschuldigung, ich mag es ja auch nicht, wenn ich um mich herum Privatgesprächen lauschen muss. Ich ging ein kleines Stück zur Seite.

»Das habe ich heute früh im Goldenen Blatt gelesen«, fuhr Lina energisch fort. »Weibliche Schreibkräfte sollen sich von ihren männlichen Chefs nicht alles gefallen lassen. Sonst artet das schnell in sexuelle Belästigung aus oder in Mopsing.«

»Mopsing?« Im Geiste sah ich die Anwälte Strassberg, Fischer & Sonders mit kleinen, schwarzen eingedrückten Gesichtern vor mir.

»Du meinst Mobbing.«

»Mobbing, ganz recht. Habe ich doch gesagt.«

Sie kicherte, und ich ahnte, wie stolz sie darauf war, im zweiten Anlauf ein neumodisches Wort korrekt ausgesprochen zu haben.

»Oma, ich bin keine Schreibkraft, sondern Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.«

»Ja, ja«, sagte sie nur. Nicht nur mit ihren Kleidern, auch in ihrem Weltbild war Lina in den Fünfzigerjahren hängen geblieben. Frauen, die in Büros arbeiteten, waren ausgebeutete Tippsen.

»Mein Bus kommt, ich muss jetzt Schluss machen.«

»Du telefonierst auf der Straße? Das gehört sich nicht.«

»Oma, du hast mich auf dem Mobiltelefon angerufen, und ich bin auf dem Weg zur Arbeit.«

»Papperlapapp. Du hast kein Benehmen, Dickerchen.«

Der alte Spitzname machte mich zornig, und mein Daumen näherte sich dem Display, um sie zum Schweigen zu bringen. Als kleines Kind war ich mal mollig gewesen, weil Lina mich mit zu viel fetter Wurst, Pasta und süßen sizilianischen Küchlein gemästet hatte. Aber die Zeiten waren längst vorbei, mal abgesehen von der einen oder anderen winzigen Problemzone.

Oma war noch nicht weg. Ein jahrzehntelang eingetrichterter Respekt vor dem Alter ließ mich zögern. »Die Jugend mit ihren neumodischen Geräten! Du musst zu Hause telefonieren, genau wie ich.«

»Dann solltest du mich auf dem Festnetz und nicht auf dem Smartphone anrufen.«

»Wieso hast du zwei Telefonnummern? Bist du der Bundespräsident?«

Mein Smartphone rutschte mir vor Lachen halb aus der Hand, während mein Daumen endlich hinabsank. »Tschüs, Oma.«

»Denk dran!« Sie schrie jetzt. »Keinen Klaps auf den Popo!«

Der ältere Herr wurde rot, ich auch. Hatte die Lautsprecherfunktion erwischt.

Schnell drückte ich das Gespräch weg und übersah bewusst die teils grinsenden, teils empörten Gesichter der übrigen Fahrgäste.

Als ich in den Bus stieg, hätte ich schwören können, dass da ganz kurz etwas an meinem Po war. Aber als ich wütend herumwirbelte, schaute ich nur auf die sich schließende Tür.

2. Sizilianisches Feuer

Während der Busfahrt machte ich mich so unsichtbar wie möglich und atmete auf, als der ältere Herr und die übrigen Zeugen meines Gesprächs mit Oma nach und nach ausstiegen. Erst dann entspannte ich mich und ließ es zu, dass meine Gedanken zu unserer Familiengeschichte zurückkehrten. Besser jetzt als während des Arbeitstages. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass ich den sizilianischen Geistern augenblicklich schön viel Platz in meinem Kopf einräumen musste, wenn sie sich meldeten. Sonst verfolgten sie mich tagelang ohne Pause.

Ich glaube, Papa ergeht es ähnlich. Er hat oft so einen gequälten Ausdruck im Gesicht. Dann steht ihm ein kleiner schwarzhaariger Clown mit roter Knollennase und dichtem Schnurrbart vor Augen. Sein Großvater.

Arnaldo Amore war in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts mit einem Wanderzirkus in die deutsche Tiefebene gelangt und hatte sich in die blonde und blauäugige Tochter eines Fabrikanten verliebt. Else Hanken war einen Kopf größer und in der Schulterpartie um einiges breiter als er. Dafür war sie von ruhigem Charakter und bildete vermutlich einen ausgleichenden Gegenpol zu seinem sizilianischen Temperament. Niemand im ganzen Ort hätte sich vorstellen können, dass sie dem Charme eines heißblütigen Sizilianers erliegen würde. Doch es zeigte sich, dass in Else ein geheimes Feuer brannte, das sie bislang nur gut hatte verbergen können.

Welch ein Skandal!

Immer wenn ich diese alte Familiengeschichte höre, frage ich mich, wie diese verwegenen Menschen bloß einen so langweiligen Nachkommen wie mich hervorbringen konnten.

Ein wahres Rätsel.

Und ein geheimes Feuer ist in meinem Innern bisher auch noch nicht ausgebrochen. Wenn ich krank bin, bekomme ich noch nicht einmal vernünftiges Fieber. Immer bloß eine leicht erhöhte Temperatur. Das einzig Außergewöhnliche an mir ist mein Nachname. Amore. Er zaubert manchmal ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen, und in ihren Augen stehen dann die Erinnerungen an mondhelle Nächte am Strand, an heiße Küsse mit einem Latin Lover oder wenigstens an lustige Abende mit viel Chianti. Das Lächeln verschwindet erst, wenn ich meinen Vornamen nenne. Svea. Da hat man definitiv etwas Rassigeres erwartet. Mindestens eine Gina, besser noch eine Sophia.

Ebenso wenig lädt mein bisheriges Leben zum Staunen ein. Eher zu einem gelangweilten Gähnen. Da sind meine Vorfahren ganz anders drauf gewesen. Abenteuerlustig, mutig und – leider, im Falle meines Uropas Arnaldo – am Ende auch übergeschnappt. Seitdem wird in der Familie Amore jeder noch so kleine Verdacht auf Geisteskrankheit sehr ernst genommen. Wie derzeit Linas angebliche Vergesslichkeit.

Selbst ich, das unauffälligste Familienmitglied, bin ausgiebig unter die Lupe genommen worden, als ich die Altbauwohnung mietete. Unsere Svea? Diese brave Tochter, die immer nur geduldig an der Haltestelle des Lebens steht und darauf wartet, dass jemand vorbeikommt, der aus einem magischen Füllhorn bunte Farben in ihren bleichsüchtigen Alltag schüttet?

Ähm – ist nicht meine Wortwahl. Hat Oma Lina mal so gesagt. Leider ziemlich treffend.

Diese langweilige Svea also stürzt sich in das Abenteuer einer Altbauwohnung? Na gut, ist mit den Abenteuern ihrer Urgroßeltern nicht zu vergleichen, aber immerhin. Fast ein wenig beängstigend. Da wird doch nicht der alte Arnaldo seine langen Gespensterfinger im Spiel haben?

Die Erleichterung war groß, als nach dieser einen verrückten Entscheidung schnell wieder die altbekannte Svea zum Vorschein kam. Bloß ohne Freund. Dabei hatte es doch Hoffnung gegeben, dass sie es noch mal zu was bringen würde. Zu einer eigenen Familie. Stattdessen sitzt sie nun allein im historischen Fachwerk und lässt die Zeit verstreichen, während ihr Herz langsam ergraut.

Ja, das ist meine Wortwahl. Genauso fühle ich mich nämlich. Einsam mit einem grauen Herzen. Vielleicht färbt auch nur der viele Staub aus dem Antiquariat auf mich ab, der regelmäßig zu mir in die Wohnung zieht, wenn Alexander mal ein Fenster öffnet.

Genug! Während der Bus sich meiner Haltestelle näherte, schob ich alle Gedanken an meine Familie und mich doch lieber schnell beiseite. War nicht der richtige Morgen dafür. Die sizilianischen Geister mussten sich eben gedulden.

Kurz schloss ich die Augen und murmelte meine geheime Beschwörungsformel. »Genug für heute.«

Dann stand ich auf, drückte auf den Halteknopf und stieg direkt vor einem mehrstöckigen modernen Bürogebäude aus dem Bus. Die Kanzlei lag im dritten Stock, und ich erreichte das Büro, das ich mir mit Maike teilte, um genau eine Minute vor neun.

»Hab mir schon gedacht, dass du den Bus verpasst hast«, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln und wies auf meinen Schreibtisch. Dort warteten ein großer Cappuccino in einem Pappbecher und ein knuspriges Hörnchen auf mich.

»Danke. Ich musste mich eine Weile vor Alexander verstecken.«

Maike schüttelte sich. »Das Gespenst der Mühlengasse«, raunte sie und klapperte dazu mit den Zähnen. Sie teilte meinen Widerwillen gegen Alexander König, seit sie ihn während eines Besuchs bei mir mal getroffen hatte. Die Faszination, die mich manchmal überkam, war ihr hingegen fremd.

Ich lachte, trank einen Schluck Kaffee und fuhr dann meinen Computer hoch. »Was liegt an?«

Sofort wurde Maike ernst. »Um zehn ist große Besprechung. Vorher müssen wir noch die Gerichtstermine von Dr. Strassberg durchgehen. Da gibt es zwei Überschneidungen.«

Doktor Olaf Strassberg ist der Seniorpartner der Kanzlei und kann sich oft vor Fällen kaum retten. Dann müssen die beiden Juniorpartner einspringen.

»Ich könnte versuchen, Doktor Fischer für den Termin am Freitag einzutragen«, erklärte ich und bemühte mich dabei um einen sachlichen Tonfall. Ich sagte auch ganz bewusst Doktor Fischer und nicht Martin. Das klang professionell und sachlich. Kein Stück nach weinendem Herzen. Rasch konsultierte ich die Tabelle auf meinem Monitor. »Am Vormittag ist er noch frei. Am besten frage ich ihn noch vor der Besprechung.«

Aus den Augenwinkeln bemerkte ich Maikes schnellen Blick. Ein Hauch von Mitleid lag darin.

»Das wird nicht nötig sein, Svea. Ich habe Doktor Sonders bereits vorgewarnt, dass er gebraucht wird.«

»In Ordnung.« Ich sah nicht auf, sondern biss vor lauter Verlegenheit in mein Hörnchen und erstickte daran.

Na ja, beinahe.

Ich lief dunkelrot an, röchelte eine Weile vor mich hin und bekam erst wieder Luft, als Maike mir kräftig mit dem Handballen zwischen die Schulterblätter schlug. Der Teigbrocken flog in hohem Bogen aus meinem Mund und landete in Brusthöhe auf dem Talar von Doktor Martin Fischer, der in diesem Moment das Büro betrat.

Schlechtes Timing, lieber Exfreund. Sei froh, dass ich kein Heringsbrötchen frühstücke. Rührei mit Krabben wäre ebenfalls suboptimal.

Angeekelt knöpfte er den Talar auf und ließ ihn zu Boden gleiten. Maike brachte ihm schnell einen frischen. Davon hatten wir stets ein paar als Reserve im Schrank. Es ist kaum zu glauben, wie schnell Anwälte es schaffen, ihre Berufsbekleidung mit Flecken zu übersäen. Wer gern Gerichtsserien im Fernsehen schaut, glaubt das vielleicht nicht. Da sehen die Herren in Schwarz immer so adrett aus. Aber die Wahrheit kennen Maike und ich und all die anderen »Tippsen«, wie meine Oma sie nennt. Kaffee, Eigelb, Rotwein, Sekt, Senf, Ketchup, Mayonnaise, Lippenstift und so einiges andere, was jetzt nicht unbedingt in Worte gefasst werden muss. Kurzum: Die Reinigung im Parterre macht ausgezeichnete Geschäfte mit dem halben Dutzend Anwaltskanzleien im Haus. Und in diesem speziellen Fall war das jetzt mal meine Schuld.

Ich hüstelte vor mich hin, Martin würdigte mich keines Blickes, Maike knöpfte ihm dienstbeflissen den frischen Talar zu.

Mein Herz wummerte laut und heftig, während ich hoffte, er würde noch ein freundliches Wort für mich finden. Gleichzeitig erklärte ich mich selbst für peinlich. Nach acht Monaten hätte ich über diesen Mann hinweg sein müssen. Über diesen großen, dunkelhaarigen, braunäugigen, muskulösen, intelligenten, erotischen …

ENDE DER LESEPROBE