22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Der Feminismus, die älteste Menschenrechtsbewegung der Welt, wurde über die Jahrhunderte immer wieder zurückgedrängt. Mit jedem Backlash wurden Protagonistinnen und ihre Ideen vergessen. Dieses Buch erzählt von Frauen wie Marie de Gournay, Olympe de Gouges, Clara Zetkin, Hedwig Dohm, Kate Millet, Huda Sharawi, Fatima Mernissi bis hin zu zeitgenössischen Feministinnen wie Chimamanda Ngozi Adichie und Rebecca Solnit. Es stellt die Thesen ihrer wichtigsten Werke vor und steckt aktuelle Brennpunkte ab: von »Rape Culture« bis Corona-Backlash, von Reproduktionsmedizin bis zu angeblich »weiblicher« Begabung. Dabei gibt Agnes Imhof einen Überblick über eine Vielzahl von Strömungen und Positionen. Denn Feminismus war und ist divers. Die Autorin beleuchtet die bürgerlichen und proletarischen Bewegungen ebenso wie die antikolonialen Frauenbewegungen in Afrika und Lateinamerika sowie Positionen von Frauenrechtlerinnen der islamischen Welt. Agnes Imhof beschreibt Welle um Welle im Kontext der Zeit und porträtiert dabei außergewöhnlich mutige, kluge und leidenschaftliche Frauen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 573

Ähnliche

Feminismus war immer eine Menschenrechtsbewegung. Lange bevor dieses Wort existierte.

Um die Gegenwart zu verstehen, muss man zurückschauen. Und das ist beim Thema Feminismus gar nicht so einfach. Mit jedem Backlash wurden Ideen, Gedanken und Taten von klugen und mutigen Frauen aktiv dem Vergessen übergeben. Agnes Imhof möchte mit diesem Buch an sie erinnern und ihre Leistungen für uns nutzbar machen, denn viele Probleme vorheriger Generationen halten sich bis heute. Noch immer gibt es Versuche, Frauen unsichtbar zu machen.

Dieser Streifzug durch Geschichte und Gegenwart des Feminismus stellt Frauen aus allen Epochen vor: von der Antike bis heute. Er bietet Einblicke in die Matriarchatsforschung, betrachtet kulturspezifische Ansätze und erzählt von der bürgerlichen sowie der proletarischen Bewegung in Europa. Agnes Imhof wirft ein Schlaglicht auf die antikolonialen Frauenbewegungen in Afrika und Lateinamerika und beschäftigt sich mit der Situation im Iran. Zudem erläutert sie die wichtigsten Werke und Strömungen des Feminismus und steckt aktuelle Brennpunkte ab. Dabei zeigt sie, welche Themen und Formen des Widerstands in den verschiedenen Teilen der Welt akut waren und sind. So unterschiedlich die Positionen auch sein mögen, was alle Feministinnen eint, ist die Sehnsucht nach und der Kampf um Freiheit.

© Silke Weinsheimer

Agnes Imhof, geboren 1973 in München, studierte orientalische Philologie, Philosophie und vergleichende Religionswissenschaft und promovierte in Islamwissenschaft. Sie spricht unter anderem Arabisch, Persisch und Italienisch und ist in klassischem Gesang ausgebildet. Nach Aufenthalten an den Universitäten Bamberg, München und Göttingen lehrt sie heute vor allem an der FAU Erlangen. Agnes Imhof hat mehrere Romane und Sachbücher veröffentlicht.

Agnes Imhof

Feminismus – Die älteste Menschenrechtsbewegung der Welt

Von den Anfängen bis heute

E-Book 2024

© 2024 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Satz: Fagott, Ffm

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-7558-1019-3

www.dumont-buchverlag.de

Für die Antifeminist*innen, die mich überzeugt haben, dass ein Buch über Feminismus nach wie vor dringend nötig ist.

Vorwort

Ich bin nicht als Feministin geboren. Ich bin dazu geworden.

Wenn ich hier Simone de Beauvoirs berühmten Satz (»on ne naît pas femme: on le devient«) abwandle, dann meine ich das ganz existenzialistisch: Zur Feministin wird man aufgrund von Erfahrungen.

Der Professor, der dafür bekannt war, aus Prinzip keine Frauen für Stipendien vorzuschlagen, hat mich ebenso dazu gemacht wie der Lehrer, der uns erklärte, Studien würden beweisen, dass Frauen zwar seltener verrückt, aber auch seltener hochbegabt seien. Der Theologe, der verkündete, der Feminismus sei das größte Übel unserer Zeit. Der Familienvater, der mir pornografische Texte schickte und »auf Verständnis« hoffte. Sie alle haben auch meinen Blick für die oft grausame Diskriminierung von Frauen weltweit geschärft: Ausschluss von Bildung. Genitalverstümmlung. Vergewaltigung. Femizid. Deshalb möchte ich Feminismus wieder dort ansetzen, wo er ursprünglich herkommt: bei der Erfahrung von Leiden und dem Bedürfnis nach Freiheit. Feminismus war immer eine Menschenrechtsbewegung. Lange bevor dieses Wort existierte.

Es geht nicht darum, passiv in einer Opferrolle zu verharren: Über etwas zu sprechen, ist eine aktive Handlung. Es geht auch nicht darum, Männer von Geschlechts wegen als Täter zu verstehen. Wie alle Menschen sind auch Männer nur für das verantwortlich, was sie selbst tun – nicht für die Gesellschaft, in die sie geboren wurden. Wie jedes mündige Mitglied der Gesellschaft tragen sie aber auch ihren Teil der Verantwortung dafür. Dem Theologen muss ich also sagen: Wenn Sie Feminismus für das größte Übel unserer Zeit halten, dann sollten Sie ihn unterstützen. Denn je weniger Frauen die Erfahrung machen müssen, wegen ihres Geschlechts misshandelt, ausgebeutet, beruflich schlechter gestellt oder für dümmer gehalten zu werden, desto weniger Feministinnen wird es geben. Bis dahin, mit Verlaub, breiten wir uns aus.

Das wäre auch legitim, wenn Männer nichts davon hätten, aber eines kann ich versprechen: Das haben sie. Das Patriarchat ist per se repressiv – auch für Männer, ganz zu schweigen von allen Gruppen nicht heterosexueller Ausrichtung.

Doch um die Gegenwart zu verstehen, muss man zurückschauen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Bei jedem Backlash wurden Ideen, Gedanken und Taten von klugen und mutigen Frauen aktiv dem Vergessen übergeben. Dieses Buch möchte den Anfang machen, sich ihrer zu erinnern und ihre Leistungen für uns heute nutzbar zu machen. Denn vieles wurde bereits erdacht, analysiert und erkannt – und wieder aus dem kollektiven Gedächtnis entfernt. Dieser Streifzug durch Geschichte und Gegenwart des Feminismus wird also ein wilder Amazonenritt. Wir werden Drachen und Hexen begegnen, werden streiken und demonstrieren. Wir werden uns mit den Herrschenden und der Polizei anlegen, Götterbilder, Madonnen, Detonationen und Revolutionen sehen. Wir werden hochdekorierte Wissenschaftler widerlegen und Tyrannen stürzen. Feminismus rüttelt an Thronen. Wenn er das nicht tut, macht er etwas falsch.

Wie bei Christine de Pizan müssen wir die »Stadt der Frauen« immer neu bauen. Deshalb werde ich zunächst die Leistungen derer würdigen, auf deren Schultern wir heute stehen. Danach werden wir Einblicke sammeln in die Matriarchatsforschung, werden Engels auf den sozialistischen Zahn fühlen und Religionen wie Atheismus die Gretchenfrage stellen: Wie haltet ihr es mit den Frauen? Wir werden kulturspezifische Ansätze betrachten: uns mit der Situation im Iran beschäftigen und sehen, dass auch der Kampf der muslimischen Frauen um ihre Freiheit alt ist.

Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Manche Personen oder Themen werden zwangsläufig nur gestreift werden: Es ist kein Lexikon. Was ich selbst in diesem begrenzten Rahmen nicht behandeln kann, sollen andere tun. Im Fokus dieses Buchs steht Feminismus als älteste Menschenrechtsbewegung der Welt.

Manche Probleme vorheriger Generationen halten sich bis heute. Noch immer gibt es Versuche, Frauen unsichtbar zu machen. Sie verstecken sich heute besser als früher, aber sie sind nicht weniger präsent. Noch immer tauchen Männer auf, die uns mit allen Spielarten des Mobbings bis hin zur Gewalt von den Ressourcen fernhalten wollen, die ihrer Ansicht nach ihnen allein zustehen. Denn bei jeder Art von Unterdrückung geht es genau darum: um Ressourcen. Ressourcen an Macht, Geld, Nahrung … Das Patriarchat ist kein bisschen anders. Wenn Frauen gesagt wird, sie seien großartige Kindergärtnerinnen und Hausfrauen, aber keine Luft- und Raumfahrtingenieurinnen, dann liegt das daran, dass die Luft- und Raumfahrt zu den bestbezahlten Branchen gehört, die Kinderpflege zu den schlecht bezahlten (und die Hausfrauenbranche zu den überhaupt nicht bezahlten). Umgekehrt hat eine Frau noch immer schlechtere Chancen, ernst genommen zu werden, als ein Mann: namentlich zitiert zu werden, mit wichtigen Thesen Gehör zu finden. Und noch immer finden manche Männer es in Ordnung, eine Frau die Arbeit machen zu lassen und selbst die Lorbeeren dafür zu ernten. Ich nenne das »Mansploiting«: zusammengesetzt aus »man« und »exploiting«, also Ausbeutung durch Männer. Nicht etwa, weil Männer das generell von Geschlechts wegen täten, sondern weil es ein Verhalten ist, das durch die Geschlechterhierarchie gefördert wird.

Auch beim Patriarchat geht es um Ressourcen, vor allem um die vielleicht wichtigste der Menschheit: die Reproduktionsfähigkeit. Das Patriarchat konnte sie zwar nicht komplett übernehmen, wohl aber durch Unterdrückung der Frau kontrollieren. Der Mythos, die Frau sei nur das Gefäß, die eigentliche schöpferische Leistung läge beim Mann, wurde jahrtausendelang zur Legitimation dieser Unterdrückung eingesetzt. Nicht umsonst kommt die erste Welle der Frauenbewegung ins Rollen, als 1827 die Eizelle entdeckt und damit das Schöpfungsmonopol des Mannes als patriarchalisches Manipulationsnarrativ entlarvt wird.

Die modernen Herausforderungen sind zahlreich. Heute stellt niemand mehr ernsthaft das Wahlrecht für Frauen infrage. Dafür müssen wir uns mit »Rape Culture« und geschlechtsspezifischer Ausbeutung im Beruf befassen. Reproduktionsmedizin und Großkapitalismus werfen neue Fragen auf. Und wie zu allen Zeiten tauchen auch heute noch Antifeminist*innen auf und erzählen uns, wahrer Feminismus sei es, wenn man nicht aufmuckt: wenn man am besten nicht einmal mehr das Wort »Frau« verwenden darf. Doch schon Emma Goldman (und nicht nur sie) fand, dass die Freiheit der Frauen und die allgemeine Freiheit nicht voneinander zu trennen sind. Ich plädiere dafür, dass wir auf keine Gesellschaftsutopie mehr warten. Sondern dass wir jede Freiheitsbewegung daran messen, wie sie es mit den Frauen hält. Vielleicht lassen sich die Ziele von Freiheit und Gleichheit erst dann politisch verwirklichen, wenn sie hier verinnerlicht worden sind.

Deshalb ist dies kein Buch nur für Frauen. Wer glaubt, dass es Freiheit ohne die Freiheit der Frauen geben könnte, wird immer enttäuscht werden. Ich habe genug davon, dass die Rechte von Frauen ständig gegen die anderer Gruppen ausgespielt werden. Menschenrechte sind keine begrenzte Ressource, um die man sich mit anderen streiten muss. Ganz im Gegenteil: Menschenrechte sind unteilbar. Wo nicht alle frei sind, ist es niemand. Wir sitzen im selben Boot. Keine Angst also, wenn wir uns für unsere eigenen Rechte einsetzen. Das heißt nicht, dass wir die von anderen leugnen.

Die Phasen der Frauenbewegung sind immer wieder mit Wellen verglichen worden. Wellen hören nicht einfach auf, nur weil sie auf ein Hindernis treffen. Wasser ist eines der stärksten Elemente auf diesem Planeten. Es kann Mauern zum Einsturz bringen, Deiche brechen. Solange es Wind gibt, gibt es auch Wellen. Es ist Zeit für die nächste Welle. Jahrtausendelang hat man die Hälfte der Menschheit um ihren Anteil an der Welt gebracht.

Holen wir ihn uns zurück.

WAS IST FEMINISMUS?

Annabelle, ach Annabelle – Das Feminismus-Klischee

»Annabelle, ach Annabelle,

du bist so herrlich intellektuell,

und zum Zeichen deiner Emanzipation

beginnt bei dir der Bartwuchs schon.«

So beendete Barde Reinhard Mey 1972 sein Spottlied über die unsinnliche Feministin, die ihrem beklagenswerten Lebensgefährten alles, was Spaß macht, verbietet und ihn »wie ein Meerschweinchen dressiert« (auch wenn ihm eine Verhaltensbiologin vermutlich hätte sagen können, dass man Meerschweinchen nur sehr schwer dressieren kann). Sich als Feministin zu outen, machte eine Frau lange Zeit nicht gerade interessant für das andere Geschlecht. Die Gleichung »intelligent plus Feministin gleich unattraktiv« schien aufzugehen. Insbesondere unter konservativen Männern kursiert bis heute das Klischee, Feministinnen seien notorisch schlecht gekleidete, ungepflegte Mannweiber in Latzhose, mit Kurzhaarfrisur oder gleich mit Bart. Ihr Lebensziel sei es, Männer zu unterjochen, vor allem deshalb, weil sie selbst keinen oder keinen »richtigen« Mann abbekommen hätten. Die Darstellung von Feministinnen in den Medien war lange Zeit von diesem und anderen Stereotypen geprägt – die Feministin war meist die komische Figur. Für gleiche Rechte zu kämpfen, galt als lächerlich. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, wurde deshalb schon früh als Hindernis für die Befreiung der Frauen erkannt.1

Befreiung der Frauen oder Meerschweinchendressur? Noch einmal von vorn bitte. Vielleicht sollten wir zuerst die wichtigste Frage klären: Worum geht es eigentlich beim Feminismus?

»Ich habe selbst nie genau herausgefunden, was der Feminismus eigentlich ist. Ich weiß nur, dass man mich als Feministin bezeichnet, wann immer ich mich nicht mit einem Fußabtreter oder einer Prostituierten verwechseln lasse.« Das berühmte Zitat von Rebecca West2 bringt das Problem auf den Punkt. Matriarchat, freie Sexualität oder Transidentität, Schutz vor Gewalt, Bürgerrechte, Abtreibung, Ablehnung von Prostitution oder die Bezeichnung als Sexarbeit, überholt oder wichtiger denn je – was macht eigentlich Feminismus aus? Namen wie Simone de Beauvoir sind den meisten ein Begriff, aber worum geht es eigentlich? Genau um das, was Rebecca West mit den Bildern vom »Fußabtreter« und der »Prostituierten« vor Augen führt: um den Widerstand gegen Unterwerfung und Ausbeutung. In historischer Zeit haben Frauen immer wieder aufgrund ihres biologischen Geschlechts – im Folgenden definiert als genetisch festgelegte Chromosomenkombination, bei Frauen die zweier X-Chromosomen – Nachteile erlitten. (Diskriminierung gibt es natürlich auch gegenüber anderen Gruppen. Und auch wenn die überaus meisten Menschen die Chromosomenkombination XX bzw. XY haben, kommen durchaus genetische Sonderfälle wie die sogenannte X- oder Y-Polysomie vor. Diese und andere Ausnahmen ändern nichts und sind sehr selten, sodass sie für die Diskriminierung von Frauen, wenn überhaupt, dann nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das biologische Geschlecht ist nach wie vor der zentrale Faktor bei der Diskriminierung von Frauen.) Feminismus dürfte damit die älteste Menschenrechtsbewegung der Welt sein – und bis heute die umstrittenste.

»FRAUEN SIND DOCH LÄNGST GLEICHBERECHTIGT«

Oft wird dem Feminismus vorgehalten, er kämpfe gegen etwas, das gar nicht mehr existiere. Männer und Frauen seien doch längst gleichberechtigt, und es sei nicht die Schuld der Männer, wenn Frauen nun einmal lieber zu Hause blieben, als Karriere zu machen. Tatsächlich hat sich rein rechtlich einiges getan. Aber sehen wir doch einmal genauer hin.

»Ich bitte dich, komm, sei so gut:

Mach meine heile Welt kaputt!«

lautete der Refrain von Meys Annabelle 1972. Und niemand kam offenbar auf die Idee, dass diese »heile Welt« nur aus der Sicht eines Mannes »heil« war. Für Frauen war sie alles andere als das. Wenn wir für Annabelle ein Alter von mindestens 14Jahren annehmen (wir wollen hoffen, dass sie deutlich älter und der Sänger kein Pädophiler ist), dann hat sie noch die Zeit erlebt, in der Frauen in Deutschland nicht einmal ein eigenes Bankkonto haben durften. Ist sie mindestens 27Jahre alt, durften Frauen zum Zeitpunkt ihrer Geburt noch kein politisches Amt bekleiden. Und egal, wie alt sie ist: Wenn die beiden verheiratet sind, hätte er ihr 1972 noch verbieten können, zu arbeiten und finanziell unabhängig zu sein. Hätte er seine Annabelle vergewaltigt, wäre er nicht dafür bestraft worden (höchstens wegen Nötigung).

Dass Annabelle eine vergleichbar gute Ausbildung hat, wie ihr Partner und damit intellektuell und finanziell auf Augenhöhe ist, war damals auch noch alles andere als selbstverständlich. Um die Wende vom 19. zum 20.Jahrhundert (mit regionalen Unterschieden) setzten Frauen zum ersten Mal ihren regulären Zugang zu Universitäten durch. Bis dahin war ihnen umfassende Bildung versagt. An Mädchenschulen wurden nicht Latein und Griechisch, Mathematik und Physik, sondern Nähen und Religion als Bildungsauftrag verstanden. Als Marie Curie an der Universität in Paris zu studieren begann, gab es dort auch deshalb kaum Frauen, weil die Universität Abschlüsse in Fächern verlangte, die an französischen Mädchenschulen nicht einmal gelehrt wurden (und entsprechend privat oder im Ausland erworben werden mussten). Gebildete Frauen waren die Ausnahme. Aber selbst diese wurden nach Kräften von Pfründen ferngehalten: Marie Curie wurde trotz zweier Nobelpreise nie Mitglied der französischen Académie des sciences – die Akademie nahm keine Frauen auf –, und ihre Professur erhielt sie Jahre nach ihrem ersten Nobelpreis. Dabei konnte sie noch froh sein, immerhin die Pforten der Universität durchschreiten zu dürfen. Die Pionierin des Algorithmus, Ada Lovelace (1815–1852), hatte nicht einmal Zugang zur Bibliothek der Royal Society, wo ihre Veröffentlichung stand – genau wie ihre Freundin, die Mathematikerin Mary Somerville.3 Damals war man allgemein der Ansicht, dass Frauen kleinere Gehirne als Männer hätten (was stimmt) und deshalb dümmer seien (was Unsinn ist). Boshaft könnte man sagen: typisch männliche Projektion. Größe ist nicht alles, sonst würden wir für die Wale im Meerwasserpark Kunststücke machen und nicht umgekehrt. Dies beweist übrigens ein sehr prominentes Gehirn: das von Albert Einstein höchstpersönlich. Für ein männliches Hirn ist es nämlich außerordentlich klein. Seinem IQ hat das offenbar nicht geschadet. Und auch das Gehirn des Homo sapiens, also unserer Spezies, ist kleiner als das des Neandertalers – und doch ist es Homo sapiens, der Computer und Raumschiffe baut, und nicht der Neandertaler.

Was uns heute fast schon amüsant vorkommt, war für unsere Mütter und Großmütter noch traurige Realität.

Bis 1958 durften Frauen in Deutschland kein eigenes Bankkonto haben. Bis 1918 hatten sie nicht einmal Wahlrecht (in der Schweiz auf Bundesebene sogar bis 1971), und nachdem es endlich eingeführt war, kam es zwischen 1933 und 1945 unter den Nazis zu einem Backlash: In dieser Zeit hatten Frauen nur aktives, kein passives Wahlrecht. Sie durften also als Stimmvieh für die Nazis fungieren, selbst aber nicht für Positionen in der Politik kandidieren und so die Politik aktiv mitgestalten. Bis 1977 durften Frauen nur dann ihr eigenes Geld verdienen, wenn es ihren »Pflichten« in Haushalt und Familie nicht im Weg stand, die nach wie vor als Hauptaufgabe der Frau definiert waren. Ehemänner hatten also eine Möglichkeit, ihren Frauen das Arbeiten zu untersagen (in der Schweiz bis 1988!). Bis 1970 konnten Unverheiratete keine gemeinsame Wohnung, bis 1973 kein gemeinsames Hotelzimmer nehmen: Der »Kuppelparagraf« §180Abs.3StGB wurde erst 1973 reformiert (also ein Jahr nach Annabelle). Bis dahin konnten Hoteliers quasi als Zuhälter belangt werden, wenn sie unverheiratete Paare im selben Zimmer übernachten ließen. Und bis 1997 gab es für Vergewaltigung in der Ehe keinen Straftatbestand. Vergewaltigung existierte juristisch nur außerhalb der Ehe.4

Nach und nach hat sich die rechtliche Situation für Frauen deutlich verbessert. Doch noch immer sind wir von Gleichberechtigung weit entfernt. Noch immer gibt es die Männer, die ihre Kollegin die Arbeit machen lassen und dann selbst die Lorbeeren dafür ernten. Frauen erledigen nach wie vor den größten Teil der unbezahlten Arbeit: Hausarbeit, Pflege von Kindern und Alten. Trotz weitgehender rechtlicher Gleichstellung und der Verankerung der Geschlechtergleichstellung im Grundgesetz ist es für eine Frau nach wie vor weit schwerer, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, als für einen Mann. Oft mündet das Recht, sein eigenes Geld zu verdienen, noch immer in eine Doppelbelastung, in der die Frau Haushalt, (Neben-)Job und Kinder managt und der Mann sich auf seine Karriere konzentrieren kann. Frauen verdienen im Schnitt noch immer schlechter und sind seltener in einflussreichen Positionen.5 Das liegt nicht nur an der Berufswahl, sondern auch an der Förderung: Noch 2012 saßen in fast allen bayerischen Hochbegabtenklassen doppelt so viele Jungen wie Mädchen (in manchen auch gar kein Mädchen).6 Mädchen wurden und werden bis heute aufgrund von Geschlechtervorurteilen seltener als hochbegabt erkannt, obwohl das Geschlechterverhältnis bei intellektueller Hochbegabung tatsächlich in etwa ausgeglichen ist. Noch heute erzählt man ihnen, sie seien schlechter in den gut bezahlten MINT-Berufen und eher sprachlich begabt (vor hundert Jahren, als die Geisteswissenschaften angesehener waren als die Naturwissenschaften, erzählte man ihnen übrigens das Gegenteil). Man sagt ihnen, sie könnten nicht einparken und nicht gut räumlich denken. In sozialen Berufen seien sie viel besser aufgehoben. Kurz: Ihre Fähigkeiten lägen vor allem da, wo weder Prestige noch das große Geld zu holen sind, sondern wo man billige Arbeitskräfte braucht, die sich leicht ausbeuten lassen.7

Die Nutzung des öffentlichen Raums, den Frauen mit ihren Steuern mitfinanzieren, ist für sie insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit mit weit mehr Gefahren verbunden als für Männer. Dasselbe gilt für das berufliche Umfeld und ganz besonders für die eigene Wohnung. Nur ca. 13Prozent aller angezeigten Vergewaltigungsfälle enden in Deutschland mit einer Verurteilung, wobei aber nur ca. fünf Prozent aller Vergewaltigungen überhaupt angezeigt werden.8 Und selbst wenn eine Vergewaltigung vor Gericht kommt: Es passiert immer noch, dass Opfer im Gerichtssaal vom Täter, dessen Familie und/ oder Freunden verhöhnt und somit ein weiteres Mal missbraucht werden. Jede dritte Frau in Deutschland erfährt physische oder sexualisierte Gewalt. Jeden Tag versucht in Deutschland meist ein (Ex-)Partner, eine Frau zu töten – und alle zweieinhalb Tage gelingt es.9 Sexuelle Gewalt bzw. häusliche Gewalt betrifft zwar auch Männer, doch mit überwältigender Mehrheit sind die Täter männlich und die Opfer weiblich.

Noch immer müssen Frauen um elementarste Rechte wie die Selbstbestimmung über den eigenen Körper kämpfen. Früher kontrollierte man sie mit dem Jungfräulichkeitswahn (mancherorts bis heute) und der Idee, dass es für eine Frau nur die Wahl zwischen Heiliger und Hure geben könne. Im Islam kristallisiert durch den Einfluss der modernen fundamentalistischen Bewegungen diese Frage im Reizthema Schleier. Doch auch in christlich geprägten Ländern müssen Frauen um das Recht auf körperliche Selbstbestimmung kämpfen. Im katholischen Malta war bis vor einigen Jahrzehnten die Frauenverschleierung ebenfalls üblich, hier ist bis heute Abtreibung unter allen Umständen (selbst nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Schwangeren gefährdet ist) unter Androhung mehrjähriger Gefängnisstrafen untersagt.10 Seit im Juni 2022 einer schwangeren amerikanischen Touristin trotz akuter Lebensgefahr eine Abtreibung verweigert wurde, wird immerhin über eine Lockerung für solche extremen Fälle diskutiert. Doch der Widerstand der Kirche ist massiv.11 Kein Zufall. Die reproduktive Selbstbestimmung steht im Fadenkreuz insbesondere der Religionen: Auch in Deutschland ist Abtreibung bis heute nur straffrei, wenn sie innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate und nach Beratung durch eine offizielle – meist von kirchlichen Akteuren getragene – Anlaufstelle vorgenommen wird (§218StGB). Unter massivem Zeitdruck wird den betroffenen Frauen also ein psychischer Spießrutenlauf zugemutet, in dem sie sich für ihre privatesten Entscheidungen rechtfertigen müssen – oft vor Vertretern einer Institution, die Abtreibung mit drastischem Vokabular (»Mord«, »Babyholocaust«) ablehnt. Dazu kommt, dass sie bis vor Kurzem nicht einmal selbst herausfinden konnten, an wen sie sich wenden können: Bis zur Streichung des §219a StGB am 24.Juni 2022 galt das »Werbeverbot« für Abtreibung. Frauenärzt*innen durften nicht einmal auf ihrer Website darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen und welche Methoden sie anwenden. Taten sie es doch, wurden sie strafrechtlich verfolgt: Der Fall der Ärztin Kristina Hänel ging durch die Medien und führte letztlich zur Streichung des Paragrafen. Die Tabuisierung wirkt sich auch auf die medizinische Versorgung aus: Abtreibungen vorzunehmen, wird in der medizinischen Ausbildung kaum noch gelehrt, und sichere Methoden wie die »Abtreibungspille« sind in Deutschland nicht flächendeckend zugänglich. Generell gibt es keine ausreichende bundesweite Versorgung: Die Zahl der Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, hat sich seit 2003 fast halbiert. Ärzt*innen, die diese Leistung anbieten, werden oft angefeindet, bis hin zu tätlichen Angriffen.12

Dazu kommt, dass die Leistungen von Frauen noch immer kaum präsent sind. Bis heute haben Frauen es schwerer, sich Gehör zu verschaffen. Weibliche Vorbilder sind selten, schon deshalb, weil sie immer wieder aus der Geschichte getilgt und systematisch vergessen wurden. Jede*r kennt große Freiheitsdichter wie Friedrich Schiller oder Heinrich Heine, aber nur Feminist*innen (wenn überhaupt) sagen die Namen Hedwig Dohm oder Christine de Pizan etwas. Was der Lehrplan nicht liefert, müssen wir hier nachholen.

Was heißt Feminismus?

Wenn uns Rebecca West schon nicht sagen konnte, was Feminismus ist, nähern wir uns unserem Thema doch einmal von der sprachlichen Seite her an. Von jeher verstand man den Einsatz für die Rechte von Frauen in irgendeiner Form darunter.13 Das ergibt sich schon aus dem Wort, das vom lateinischen femina (Frau) abgeleitet ist. 1837 soll Charles Fourier (1772–1837) als Erster das Wort féminisme verwendet haben. Das bedeutet, das Wort »Feminismus« kommt auf etwa zehn Jahre, nachdem die weibliche Eizelle entdeckt wird – und damit das zentrale Narrativ des Patriarchats als Lüge auffliegt: dass Fortpflanzung Männersache sei.

Fourier war Philosoph, Gesellschaftskritiker und Frühsozialist. In seinem Werk setzte er sich immer wieder für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein und betonte, es sei Unsinn, die Frauen auf Küche und Kinder zu beschränken, da sie zur Wissenschaft und allem anderen ebenso befähigt seien wie Männer. Fourier steht für einige ausgesprochen moderne Konzepte, die erst lange nach seinem Tod populär wurden, wie die Idee der freien Liebe. Einige seiner Gedanken wurden vom libertären Sozialismus und in der 68er-Bewegung rezipiert (etwa der 68er-Slogan »Fantasie an die Macht!«, aus: Le nouveau monde amoureux, ca. 1820) und inspirierten Philosophen wie Herbert Marcuse. Überschattet werden diese Verdienste von Fouriers antisemitischen Ausfällen, bei denen Kapitalismuskritik und Antisemitismus ineinander übergehen.

1841 taucht feminism zum ersten Mal im Englischen auf. Dort ist das Wort anfangs weniger politisch konnotiert als bei Fourier und meint allgemein »auf Frauen bezogen«. Erst mit der Suffragettenbewegung, also den Frauen, die für ihr Wahlrecht kämpften, wurde feminism ab den 1890er-Jahren auch im anglofonen Raum zu einem politischen Begriff. In Deutschland wurde das Wort schon wegen seiner Herkunft aus dem Französischen oft abwertend gebraucht – offenbar tat man sich hier besonders schwer damit. Der Duden nimmt »Feminismus« erstmals 1929 auf, als »Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen (beispielsweise der traditionellen Rollenverteilung) und der patriarchalischen Kultur anstrebt«.14 Aber der Begriff ist alles andere als in Stein gemeißelt: 2012 definierte die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie (We should all be feminists) Feminismus als den Glauben an die soziale, politische und ökonomische Gleichheit der Geschlechter und löste eine neue, lebhafte Debatte über die Bedeutung von Feminismus aus.

Annabelles Töchter und Enkelinnen tun sich heute leichter: Unter jungen Frauen ist »Feminismus« heute tendenziell positiv besetzt. Nicht alle verstehen darunter jedoch dasselbe. Häufig wird der Begriff ausgeweitet, etwa auf den Einsatz für die Rechte nonbinärer Personen oder ethnischer Minderheiten. Auch diese Gruppen erfahren Diskriminierung, aber sie unterscheidet sich von der durch das weibliche Geschlecht bedingten. Deshalb steht das mit diesem Feminismusbegriff verbundene Konzept der »Intersektionalität« auch in der Kritik.

Aber auch in anderen Punkten herrscht alles andere als Einigkeit darüber, was Feminismus nun eigentlich ist. Die meisten verstehen unter Feminismus den Glauben an die Gleichheit der Geschlechter – im Sinne der oben genannten sozialen, ökonomischen und politischen Gleichheit und nicht an eine wie auch immer geartete (etwa moralische) Überlegenheit des weiblichen Geschlechts. Allerdings gibt es auch Feministinnen, die von grundlegenden Unterschieden zwischen den Geschlechtern ausgehen, während andere »typisch weibliche« Verhaltensweisen als erziehungsbedingt ansehen. Die Wissenschaftlerin Marianne Schmidbaur bezeichnet die erste Position als »Differenzfeminismus«, die zweite als »Gleichheitsfeminismus«.15 Beide hinterfragen traditionelle Rollen und wollen gleiche Rechte für Frauen, doch bleibt der Differenzfeminismus den Geschlechterrollen stärker verhaftet: dem geschlechtsspezifischen Verhalten, das Menschen anerzogen wird. Das birgt natürlich die Gefahr, Geschlechtervorurteile zu zementieren – umso mehr, als sich die tatsächlichen genetischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern ja nur auf einen kleinen Teil unseres Genmaterials von unter drei Prozent belaufen. 45 von 46Chromosomen haben beide Geschlechter: Männer wie Frauen besitzen das »weibliche« X-Chromosom. Einzig und allein das Y-Chromosom unterscheidet Männer und Frauen voneinander: Da es aber nur sehr wenig Erbinformation trägt und stets im Duo mit einem X-Chromosom auftritt, fällt das kaum ins Gewicht (Chromosomen treten generell paarweise auf). Haar- und Augenfarbe werden ebenso wenig geschlechtsspezifisch vererbt wie die Vorliebe fürs Kuchenbacken.

Reinhard Mey dürfte sich wundern, wie massentauglich Annabelles Töchter und Enkelinnen heute sind: Der Feminismus ist in der Populärkultur angekommen. Längst sind es nicht mehr nur Intellektuelle, die sich Feministinnen nennen, sondern auch Popidole wie Beyoncé, die sich in ihrem Song Flawless explizit auf Ngozi Adichie bezieht. Mädchen, die sich an der Schule zum Feminismus bekennen, berufen sich seltener auf Theorien, sondern immer öfter auf solche Idole. Das Internet spielt eine große Rolle, sowohl bei der Verbreitung feministischer Gedanken als auch für misogyne (frauenfeindliche) Gegenbewegungen.

Von »Gender-Wahn« und »Antichrist«: Die Angst vor der Mänade

In dem griechischen Theaterstück Die Bakchen beschreibt Euripides einen antiken griechischen Kult um den Rauschgott Dionysos, der auf Frauen beschränkt war. Männern war es verboten, den Ritualen beizuwohnen. Der Sohn einer Teilnehmerin beobachtet heimlich das verbotene Ritual. Die Frauen entdecken ihn. Doch in ihrer Trance erkennen sie ihn nicht, und die Mutter zerreißt den eigenen Sohn bei lebendigem Leib.

Die antike Welt ist durchaus farbenfroh, wenn es um die Darstellung gefährlicher Frauen geht. Und meist ist die bedrohte »Spezies« der Mann! Bis heute argumentieren Antifeminist*innen (wie Hedwig Dohm sie nannte, also die Gegner*innen von Feminismus) damit, sie würden von Frauen unterdrückt. Insbesondere Fundamentalist*innen diverser Religionen sehen im Feminismus ein, wenn nicht das Grundübel der Zeit. Feminismus wird hier nicht als Engagement für Gleichheit und gerechte Teilhabe, sondern als Unterdrückung des Mannes durch die Frau verstanden. »Männerrechtler« oder Maskulinisten verstehen sich in diesem Sinne als antifeministische Gegenbewegung. Die Angst vor der Mänade ist allerdings selbst Ausdruck einer noch nicht gleichberechtigten Gesellschaft. Denn in einer solchen wäre eine starke Frau nichts, von dem Unterdrückung zu fürchten wäre. Die Unterdrückung der Frau und die Diskreditierung aller, die sich nicht unterdrücken lassen, sind zwei Seiten derselben Medaille.

Einen Extremfall dieses Maskulinismus stellen die sogenannten »Incels« (involuntary celibate, also »unfreiwillig zölibatär«) dar. Sie betrachten Gleichberechtigung als unnatürlich und entschuldigen sogar sexuelle und physische Gewalt gegen Frauen, da Männer einen Anspruch auf Sex mit Frauen hätten. Da es ein Wort für Menschen gibt, die nicht über den eigenen Körper bestimmen dürfen – Sklaven –, bedeutet dies nichts anderes als die Vorstellung, Frauen wären von Geschlechts wegen Sklavinnen.

Die Antifeminist*innen inspirierten den Feminismus indes auch auf sicherlich unbeabsichtigte Weise: Eng mit dem Vorwurf der »Weiberherrschaft« verbunden ist die Idee des Matriarchats. Hier hat sich tatsächlich eine moderne religiöse Subkultur herausgebildet, die neue Formen »weiblicher« Spiritualität sucht und sich auf mal mehr, mal weniger zuverlässige wissenschaftliche Quellen beruft. Abgesehen von dem Postulat, Matriarchate seien friedlicher und kulturell erfolgreicher, haben diese Bewegungen inhaltlich meist nur wenig miteinander gemeinsam. »Weibliche« Spiritualität orientiert sich nicht nur an realen oder mythischen Matriarchaten, sondern auch an heterodoxen Strömungen – etwa den »Hexen«, wie im Wicca-Kult. Hier wird bewusst eine jahrhundertelang verfolgte und diffamierte Subkultur neu inszeniert und der Antifeminismus kreativ aufgenommen und ins Gegenteil verkehrt.

Ein ebenfalls in konservativen Kreisen sehr beliebtes Argument gegen Feminismus ist die Gleichsetzung von Feminismus und dem in diesen Kreisen so genannten »Gender-Wahn«. Tatsächlich weisen Feminist*innen seit Jahrzehnten darauf hin, dass Frauen sprachlich unsichtbar gemacht werden. Man spricht von »Professoren« und »Ärzten« und stellt sich dabei automatisch Männer vor – während »die Putzfrau« notwendig weiblich vor dem inneren Auge erscheint.16 Sprache bildet Herrschaftsverhältnisse ab: Das sogenannte »generische Maskulinum« (also die männliche Form zu verwenden, aber alle Geschlechter zu meinen) hat die Unart, meist mit Bezug auf gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten verwendet zu werden, während bei untergeordneten Tätigkeiten wunderbarerweise ein generisches Femininum üblich ist.17 Die Sensibilisierung hierfür hat allerdings Folgen, die durchaus auch von manchen Feminist*innen kritisch gesehen werden. Hier herrscht keine einheitliche Meinung. Zwar tendieren die meisten dazu, mehr sprachliche Sichtbarkeit für Frauen einzufordern, aber keineswegs alle sprechen sich für die Berücksichtigung jeder Identität im allgemeinen Sprachgebrauch aus.

Feminismus für alle

Die marokkanische Soziologin Fatima Mernissi (1940–2015) sah Frauenrechte als Lackmustest für Menschenrechte ganz allgemein. Die Einschränkung von Rechten für Frauen betrachtete sie als Warnsignal, dass sich allgemein autoritäre Tendenzen breitmachten: Wer Frauen unterdrücke, würde dasselbe über kurz oder lang auch mit Männern machen. In ihrem Buch Die vergessene Macht (auf Deutsch 1993 erschienen) hielt sie deshalb mit einem neuen Entwurf von Weiblichkeit dagegen. Die westarabischen sogenannten Maghrebstaaten waren damals aggressiven Versuchen islamischer Fundamentalist*innen ausgesetzt, auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen: in Algerien beispielsweise schon in den 1980er-Jahren beim Familienrecht. Der direkte Einfluss Nazi-Deutschlands auf den islamischen Fundamentalismus ist nachgewiesen; wir werden uns im Kapitel über den Islam damit befassen.18 Auch in ihrem distanzierten Verhältnis zu Frauenrechten trafen sich radikale Fundamentalist*innen und Nazis. Mernissis Schlussfolgerungen betreffen daher nicht nur die islamische Welt, sondern sind von enormer Wichtigkeit auch für andere Gesellschaften.

Feminismus ist nie isoliert von der Gesellschaft gewesen und hat immer auf konkrete Probleme geantwortet. Jede Gesellschaft, die frei sein will, muss die absolute Gleichberechtigung von Männern und Frauen verfolgen. Welche Ansätze es dazu gab und gibt, werden wir uns im Folgenden ansehen.

Klassiker des Feminismus

LYSISTRATES SCHWESTERN

Als der Dichter Aristophanes im Jahr 411 vor unserer Zeitrechnung seine Komödie Lysistrate auf die Bretter brachte, ging der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta ins zwanzigste Jahr. Auf der Bühne wird es den Frauen von Athen zu bunt. Nicht genug, dass sie ihre Ehemänner vermissen und der Krieg zahllose Leben kostet, die Sanktionen sorgen auch dafür, dass selbst der Nachschub an Dildos aus Kleinasien versiegt ist (olisbos: »Lederphallus«). Handeln tut not, beschließt die Athenerin mit dem sprechenden Namen Lysistrate (»die das Heer auflöst«). Sie beruft eine Versammlung zum Thema »Frieden schaffen ohne Waffen« ein. Das Ergebnis: Sexstreik, so lange, bis die Männer den Krieg beenden. Da sich alle Schätze, mit denen der Krieg finanziert wird (also gewissermaßen die Bank von Athen), auf der Akropolis befinden, wird diese kurzerhand von den Frauen besetzt. Der Plan geht auf: Da auch die Spartanerinnen und selbst die Prostituierten mitstreiken, kriechen Athener wie Spartaner bald gebückt und gepeinigt von zentnerschweren Dauererektionen über die Bühne. Am Ende wird tatsächlich Friede geschlossen, zwischen Athen und Sparta ebenso wie zwischen Männern und Frauen. Aphrodite sei Dank!

Natürlich ist das Stück von zeittypischen Geschlechterklischees geprägt: Die Frauen sind stark auf den Aspekt von Sex und Familie reduziert, ihre Verschwörung ist komisch, und am Schluss wird die »gute alte Ordnung« wiederhergestellt. Aber dennoch: In einer Welt, in der Frauen weder wählen konnten noch sonst irgendwelche Bürgerrechte besaßen, setzt sich hier eine weiblich-pazifistische Position gegen die männlich-kriegerische durch. Die Frauen – die im Athen dieser Zeit kaum das Haus verlassen durften – besetzen erfolgreich die Burg und konfiszieren die Finanzen, ohne die es keinen Krieg gibt. Dank der massiven Tore und ein paar Handgreiflichkeiten gelingt es ihnen auch, ihre Beute zu halten. Frauen erkämpfen die Teilhabe an politischen Entscheidungen, die ihnen rein rechtlich versagt ist. Vernunft siegt über Kriegsgeschrei, und was vorher um jeden Preis mit Waffen ausgetragen werden sollte, kann nun auf einmal auch am Verhandlungstisch geregelt werden.

Auch wenn Lysistrate eine Theaterheldin bleibt (und wie damals üblich von einem Mann gespielt wurde): Auch im realen Leben kam es durchaus schon in der Antike vor, dass Frauen für mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an dessen Ressourcen kämpften. Vermutlich im 3.Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung praktizierte die Athenerin Hagnodike als Mann verkleidet illegal als Ärztin und Geburtshelferin. Frauen und (andere) Sklav*innen durften damals keine Ärzte sein. Doch bei den Damen der besseren Gesellschaft kam die Gynäkologin verständlicherweise gut an. Und so kam es dann zu einem gewaltigen Justizskandal: Neider hatten Hagnodikes Scharade entlarvt und sie vor Gericht gezerrt. Doch ein Mob wütender Frauen, hauptsächlich ihre oft hochgestellten Patientinnen, soll unversehens dort aufgekreuzt sein, Richter und Ankläger beschimpft und Hagnodikes Freispruch verlangt haben. Den sie dann auch bekamen.19

Auch wenn es nirgends so benannt wird: Der Fall Hagnodike ist ein Sieg universaler Menschenrechte über das zeitgebundene Rechtssystem. Zufall vielleicht, dass »Hagnodike« im Deutschen etwa so viel bedeutet wie »heiliges (bzw. reines) Recht«. Aus Sicht der Athener war es alles andere als das: Für sie ließ sich ein Richter beeinflussen, weil er Angst vor den einflussreichen Männern von Hagnodikes Patientinnen hatte. Aus moderner Sicht fordern Frauen ihre unveräußerlichen Rechte ein, die ihnen eben auch ein diskriminierendes Rechtssystem nicht nehmen kann. So alt wie die Diskriminierung der Frauen ist ihr Kampf dagegen.

Wir wissen nicht, wann genau die Diskriminierung der Frauen begonnen hat. Doch es gibt gute Gründe, die Anfänge in der Zeit der neolithischen Revolution anzusetzen: dem Moment, als die Menschen sesshaft wurden. Funde aus der Altsteinzeit, als die Menschen noch Jäger*innen und Sammler*innen waren, lassen annehmen, dass Frauen damals nicht diskriminiert wurden. Die Idee, dass Frauen das »schwache Geschlecht« seien, existierte nicht. Die Gruppe sorgte gemeinsam für das Überleben und war egalitär organisiert, meinen aktuelle Publikationen. Frauen jagten und zogen bei Bedarf auch in den Krieg – übrigens nicht nur in der Steinzeit, sondern auch noch viel später.20 Insgesamt habe die Sesshaftwerdung im Neolithikum die Position der Frauen geschwächt: Durch die veränderte Ernährung sei früher abgestillt worden, sodass die Frauen öfter schwanger wurden. In der Bronzezeit habe sich dann eine geschlechtsspezifische Ernährung durchgesetzt: Frauen hätten weniger Fleisch bekommen, sodass ihre geringere Größe möglicherweise auch dadurch bedingt sei. Besitz entstand, der beschützt und vererbt werden konnte: So sei einerseits körperliche Stärke aufgewertet worden, andererseits die Sexualität der Frauen überhaupt erst kontrolliert worden, denn erst jetzt wurde die Abstammungslinie wichtig. Da dementsprechend Söhne in der Familie blieben und die Frauen von auswärts einheirateten, sei ihre Stellung in der Familie des Mannes entsprechend schwach gewesen. Möglicherweise ist die Geschlechterhierarchie also historisch gesehen ein Sonderfall und reicht nicht sehr weit zurück.21

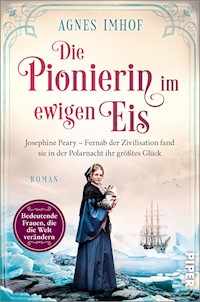

Tatsächlich weisen anthropologische Forschungen nach, dass es seit der Bronzezeit eine geschlechtsspezifische Diät gab.22 Allerdings wird die Größe eines Menschen auch noch durch andere Faktoren bestimmt. Und es bleibt die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Warum erhielten die Frauen weniger nährstoffreiches Essen, wenn nicht aus dem Grund, dass Männer bereits höher geschätzt wurden? Fleischkonsum kann – wie der Konsum hochwertiger Nahrung allgemein – als Gradmesser des sozialen Status gesehen werden: Auch Josephine Peary berichtete von ihrer ersten Arktis-Expedition Ende des 19.Jahrhunderts in My Arctic Journal, die nordgrönländischen Frauen hätten davor zurückgescheut, Eier zu essen, weil diese Männern vorbehalten waren23 – und hier handelte es sich um eine reine Jägerkultur. »Das größte Stück für Papa«: Die Nachkriegsgeneration hat erlebt, dass bei Nahrungsmittelknappheit das angesehenste Gruppenmitglied am meisten erhält. Die geschlechtsspezifische Nahrungsverteilung ist also eher Folge des Patriarchats, nicht seine Ursache.

In matrilinearen Kulturen wird Besitz über die mütterliche Linie vererbt, auch Besitz kann damit nicht als Grund fürs Patriarchat angeführt werden. Bei den Hopi hat Sesshaftigkeit die Stellung der Frauen sogar verbessert, da ihnen Haus und Land gehören. Die Interpretation, der Hackbau habe die Vorherrschaft der Männer befördert, ist ebenfalls unbefriedigend, denn bei den nordamerikanischen Stämmen sind es gerade die Hackbaukulturen, die am stärksten matrifokal (also mutterzentriert) aufgebaut sind.24 Angela Saini nimmt in ihrem Buch Die Patriarchen an, das Patriarchat sei mit der Staatlichkeit aufgekommen. Als Arabistin kann ich allerdings sagen, dass Staatenlosigkeit kein Widerspruch zum Patriarchat sein muss: Bei den altarabischen staatenlos organisierten Stämmen finden sich patriarchalische, aber auch solche, die matrifokale Tendenzen erkennen lassen. Auch die Inuit sind ein Beispiel für eine staatenlose, tendenziell patriarchalische Kultur. Umgekehrt gibt es Hinweise auf frühstaatliche matrifokale Kulturen, wie wir im Kapitel über das Matriarchat sehen werden.25 Insofern überzeugt mich die Archäologin Marija Gimbutas, die das Patriarchat als eine Frage der Kultur definiert. Möglicherweise lag Johann Jakob Bachofen im 19.Jahrhundert in Das Mutterrecht richtig, als er die Frage mit der Reproduktion verband26: Legitimiert wurde die Unterdrückung der Frauen laut Bachofen nämlich durch die Idee, der Mann sei der eigentliche Schöpfer bei der Fortpflanzung, die Frau hingegen nur das Gefäß, gewissermaßen der Ackerboden, der ohne den männlichen Samen eben unfruchtbar bleibt. Diese Idee sei erst nach der Sesshaftwerdung aufgekommen. Mit diesem Argument wird der griechische Muttermörder Orestes vor dem Athener Areopag freigesprochen: Da er seine Mutter getötet hatte, um seinen Vater zu rächen, habe er das überlegene Schöpfungsprinzip verteidigt.27 Auch Gena Corea nahm an, dass Vaterschaft erst die Unterwerfung der Frau ermöglicht habe.28 Die neolithische Revolution hat ein strenges Patriarchat (etwa mit geschlechtsspezifischer Diät) erst möglich gemacht, doch das Patriarchat war keineswegs die notwendige Folge der neolithischen Revolution. Warum stellen die modernen Ansätze diese so offensichtlichen Fragen nicht?

Oft ist zu lesen, das Patriarchat sei mit Gewalt verbreitet worden. Aus der osmanischen Geschichte wissen wir in der Tat, dass der Expansionsdrang (»Aggressivität«) einer Kultur durch ganz banale ökonomische Anreize entstehen kann: Das osmanische Reich war auch deshalb so expansiv, weil es zeitweise seine Krieger mit Gütern der von ihnen eroberten Gebieten bezahlte. Vorislamische arabische Stämme hatten unterschiedliche Kategorien, das Ansehen und damit den Einfluss eines Mannes zu definieren: etwa über die Abstammung oder über Freigiebigkeit (Gastfreundschaft), aber eben auch durch Kriegstugenden.29 Der Begriff muruwwa (wörtlich »Männlichkeit«, aber gemeint als »Tugend«, ähnlich wie beim lateinischen Wort virtus) definiert hier ein maskulines Ideal, das auch kriegerische Fähigkeiten umfasste. Es ist also denkbar, dass das Patriarchat auch deshalb expansiv war, weil militärische Erfolge den Status einer Person innerhalb der eigenen Bezugsgruppe erhöhten. Da es in vielen patriarchalischen Kulturen Mythen gibt, in denen der männliche Hauptgott eine weibliche Gottheit oder Dämonin im Kampf besiegt, kam schon früh der Gedanke auf, diese Mythen seien ätiologisch zu verstehen und beschrieben den gewaltsamen Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat.

Allerdings muss auch eine kriegerische Gesellschaft nicht zwangsläufig strikt patriarchalisch sein. In den letzten Jahren ermöglicht die moderne DNA-Analyse oft überraschende Ergebnisse: Gräber, die wegen der Größe der Knochen oder einfach wegen der Waffenbeigaben als Männergräber identifiziert worden waren, entpuppten sich als Frauengräber, etwa im schwedischen Birka.30 Die japanischen Samurai kannten Kriegerinnen, die Onna Musha, die noch im 19.Jahrhundert belegt sind.31 Und auch im kriegerischen Sparta waren die Frauen weit näher an Gleichberechtigung als im »machistischen« Athen.

Das alles spricht dafür, dass es die Frage der Reproduktion war, die entschied, ob eine Gesellschaft patriarchalisch wurde oder nicht.

Allerdings suchte sich das künstlich geschwächte Geschlecht seine Auswege. Und fand einen prominenten Verbündeten.

»Die Locken lang, ein halbes Weib« – so beschreibt König Pentheus im ersten Aufzug von Die Bakchen von Euripides den Gott Dionysos, der als Fremder sein Königreich betritt. Dionysos ist der Gott, den die Bakchen (auch als »Mänaden« bekannt) mit ihren ekstatischen Ritualen verehren. Dieser rein aus Frauen bestehende Kult wird in dem Stück mit wohligem Gruselschauer dargestellt – wir erinnern uns, es geht um eine Mutter, die am Ende ihren eigenen Sohn zerreißt. Was steckte tatsächlich hinter diesen ekstatischen Kulten? Vielleicht ein Stück Kanalisierung der Wildheit, die Frauen ansonsten untersagt war? Möglicherweise eines dieser saturnischen Rituale, in denen die Unterdrückten der Gesellschaft einmal im Jahr aus ihrer gesellschaftlichen Rolle ausbrechen? Die inszenierte Transgression hierarchischer Grenzen? Eine Sub- bzw. Gegenkultur gesellschaftlicher Randgruppen? Oder, um es etwas weniger wissenschaftlich zu sagen: Wo man den ganzen Tag nichts zu tun hat, als hübsch aufgeputzt auf den Göttergatten zu warten, und sich ständig sagen lassen muss, dass Frauen zu nichts nütze sind, kann schon mal die Sehnsucht aufkommen, saufend und johlend durch die Wildnis zu ziehen und jeden Kerl, der einem über den Weg läuft, mit bloßen Händen zu zerfleischen.

Tatsächlich verweisen die Mänaden auf einen Besessenheitskult. Äußerlich sind sie durch ihre Kleidung gekennzeichnet – sie tragen Felle – und bisweilen durch Musikinstrumente, besonders Flöten, sowie durch den Thyrsos: einen Fenchelstab oder allgemein einen Stab (bisweilen auch eine Lanze), der oft mit Weinlaub oder Efeu umrankt dargestellt wird und als Attribut des Dionysos gilt. Als Gott des Weins ist Dionysos für Rauschzustände zuständig, mit denen im weiteren Sinne auch Musik und Sex assoziiert werden.32 Die Mänade stellt somit auch ein Gegenbild zum ansonsten gängigen angepassten Frauenbild dar. Religionswissenschaftlich wird Besessenheit als charakteristisch für insbesondere Frauen in repressiven Gesellschaften angesehen. Die Teilnehmenden an Besessenheitskulten sind zu über neunzig Prozent Frauen, ebenso die religiösen Spezialist*innen. Welte merkt an, dass unterdrückte Gruppen (Frauen, aber auch Sklav*innen, sexuell divergente Gruppen etc.) meist keine andere Möglichkeit hätten, sich gegen die Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Sie flüchteten sich daher in Besessenheit, für die dann Geister etc. verantwortlich gemacht werden konnten. Selbst traumatische Gruppenerfahrungen (etwa Kolonisation) könnten über Besessenheitskulte und Trancespiele verarbeitet werden.33 Möglicherweise handelt es sich also bei diesen Praktiken um einen religiös kanalisierten Protest. Die Mänaden würden somit die traumatische Gruppenerfahrung der Machtübernahme durch das Patriarchat und die daraus folgende Unterdrückung der Frauen kanalisieren. Gerade im Grenzgebiet Griechenland – Kleinasien prallten matrifokale und patriarchale Strukturen aufeinander, wobei sich die Ersteren noch jahrhundertelang, etwa als Subkultur, hielten (siehe auch das Kapitel über die Matriarchatsforschung).

Bisweilen wird die Bezeichnung »Mänade« auch mit Bezug auf den Kybele-Kult verwendet, der Überschneidungen mit dem des Dionysos aufweist. Kybele ist eine kleinasiatische Göttin des Magna-Mater-Typs, also der »großen Mutter«. Sie hat chtonische Aspekte (später mehr dazu, für den Moment begnügen wir uns damit, dass sie sowohl schöpferische als auch zerstörerische Kraft hat). Der Mythos weist ihr eine enge Verbindung mit dem männlichen Attis zu (der bei Euripides mehr oder weniger durch Dionysos ersetzt wird). Gemeinsam mit Attis bildet sie ein Götterpaar, das für Fruchtbarkeit und den Geschlechterdualismus steht, aber auch für Tod und Wiedergeburt. Attis hat damit eine ähnliche Funktion wie Adonis im Vorderen Orient und Osiris in Ägypten. Bei Kybele ist der Aspekt der Magna Mater hingegen ausgeprägter als bei ihren Entsprechungen Isis und Inanna (wobei auch Inanna als Kriegsgöttin in Erscheinung tritt). Kybele wurde im gesamten östlichen Mittelmeerraum verehrt, ihr Kult zog sich als Mysterienkult bis in den Hellenismus. Wie die indische Göttin Kali stammt auch Kybele von einem Berg (Ida) und wird von einem Löwen begleitet. Beider Geliebter stirbt, beide sind chtonische Gottheiten. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit der Kastration.

Kybeles Geliebter Attis soll sich im Wahnsinn selbst entmannt haben, worauf sein Kult von Eunuchenpriestern betrieben wurde. Die rituelle Selbstkastration der Priester ist berüchtigt und in Rom verboten, ebenso wie die orgiastischen Kultelemente, bei denen sich Frauen mit aufgelöstem Haar an die Brust schlagen: möglicherweise spielten die Teilnehmerinnen hier die Trauer Kybeles um ihren Geliebten nach. Trotz zahlreicher Verbote setzten sich diese Praktiken im mediterranen Raum immer wieder durch.34

Dass Euripides Dionysos mit Kybele verbindet, kommt nicht von ungefähr. Wie Attis hat auch er den Pinienzapfen als Symbol. Beide sind mit dem Themenkomplex von Tod und Fruchtbarkeit verbunden. Und Dionysos ist der natürliche Verbündete der Frauen. Der Gott des Weins steht einerseits für die schönen Dinge der häuslichen Sphäre, gleichzeitig aber auch für die wilde Natur: Dionysos wird mal mit langen, gepflegten Locken und ganz leichtem Wohlstandsbäuchlein dargestellt, mal als muskulöser Naturbursche mit Lendenschurz aus Pantherfell. Und der metrosexuelle Gott hat genderfluide Tendenzen. In Hellenismus und Spätantike entwickelt sich ein regelrechter Dionysos-Diskurs35 bei Rhapsoden, Dichtern und Sängern im gesamten östlichen Mittelmeerraum. Christliche Autoren beklagen, Frauen würden sich bei Beerdigungen »wie die Bakchen« aufführen (gemeint ist, dass sie mit offenem Haar gingen und sich die unbedeckte Brust zerkratzen)36 – also wie im Kybele-Kult. Auch als der Islam aufkommt, hält sich dieser Diskurs noch über Jahrhunderte. Und die arabische Halbinsel und der Vordere Orient werden unversehens zu Schauplätzen fantastischer Gestalten:

Männer mit langen Haaren und Frauen in Männerkleidern singen leidenschaftliche Liebeslieder. Das Publikum gerät in richtiggehende Rauschzustände. Schreiend zerreißen die Zuhörer ihre Kleider, raufen sich die Haare und fallen in Ohnmacht. Der Wein, der reichlich konsumiert wird, mag mitspielen. Aber vor allem gehört es sich, auf diese Weise zu beweisen, dass man etwas von Musik versteht. Ein besonders gut aussehender Sänger ist bekannt als Heiratsvermittler. Er hat einen Ruf zu verteidigen und legt Wert darauf, nur erfolgreiche Matches zu vermitteln. Gewissenhaft schläft er deshalb im Vorfeld nicht nur mit der Braut, sondern auch mit dem Bräutigam in spe. Es soll ja niemand sagen, er habe einen sexuellen Versager an ihn vermittelt.37 In der islamischen Frühzeit treten Singsklavinnen noch gänzlich oben ohne auf – der damals üblichen Kleidung für Sklavinnen. Auch später bleiben sie leicht bekleidet. Natürlich ist auch die Zeit des Frühislam patriarchalisch, und natürlich geht es bei den Darbietungen der Sängerinnen auch um das Aufstacheln sexueller Gefühle. Doch das ist nicht alles. Einige dieser Frauen erlebten geradezu religiöse Verehrung – etwas, das übrigens in der arabischen Welt bis in die Moderne zu beobachten ist. Die Verehrung für Umm Kulthum (gest. 1975), die man »Stern des Orients« nannte, steht der für die Sängerinnen der Abbasidenzeit nicht viel nach. Die bedeutendste habe ich in meinem Roman Die Königin der Seidenstraße porträtiert, ich habe aber auch wissenschaftlich über diese Frauen gearbeitet.38

Der Dionysos-Diskurs ist einerseits auf die Kontinuität spätantiker Muster zurückzuführen, die auch mit neuer Religion zunächst weiterbestehen. Gleichzeitig kanalisiert er die zunehmende Abschottung der Frauen, die im Islam ja nicht von Beginn an gegeben war.

Nicht nur im Orient, auch im christlichen Europa sind Frauen zunehmend Männern untergeordnet. Die Geschlechterhierarchie ist in der Bibel teilweise stärker festgelegt als im Koran: Paulus ordnet eindeutig die Frau dem Mann unter – anders als der Koran, wo das nie vergleichbar deutlich gesagt wird. Bei Paulus lesen wir hingegen, die Frau sei der Abglanz des Mannes, so wie der Mann der Abglanz Gottes sei (1Kor 11, 4–8). Dies wird als Grund angeführt, warum Frauen ihr Haar bedecken sollen (im Koran steht davon nichts).

Mit der islamischen Welt werden wir uns später noch detaillierter befassen, zunächst bleiben wir im christlichen Europa. Hier bedeckten die Frauen ihr Haar in der Kirche und sobald sie verheiratet und damit sexuell nicht mehr verfügbar waren. Noch im 19.Jahrhundert sehen wir Abbildungen von Frauen mit Haube oder anderen Kopfbedeckungen, und je stärker der Einfluss des Katholizismus, desto später verschwindet die Kopfbedeckung: auf Malta und in Süditalien oder Spanien erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch heute sagen wir: »Sie kommt unter die Haube«, wenn eine Frau heiratet. Die Vorstellung, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen und diesem somit untergeordnet sei und sich zu bedecken habe, bestimmt die Kultur des christlichen Europas. Und so ist es ein Skandal, was diese in Frankreich lebende Italienerin da um 1404/1405 auf einmal veröffentlicht: La Livre de la Cité des Dames (Das Buch von der Stadt der Frauen).

Christine de Pizan (1364–1429) ist gebürtige Venezianerin. Mit vier Jahren zieht sie mit ihrer Familie nach Paris. Wie damals üblich wird sie jung verheiratet, bekommt drei Kinder. Zu veröffentlichen beginnt sie, als ihr Mann 1390 stirbt. Als alleinerziehende Witwe, die außerdem ihre ebenfalls verwitwete Mutter und zwei kleine Brüder versorgen muss, sind ihre Chancen auf eine neue Heirat begrenzt. Kurzerhand beschließt sie, selbst Geld zu verdienen. Mit Erfolg: Bald genießt sie das Wohlwollen des französischen Hochadels und des Königshauses. So kann sie es sich leisten, dass ihr der Kragen platzt.39

Christine hatte sich 1399 schon einmal einen Streit um die Rolle der Frau geliefert, als sie den berühmten »Rosenroman«, insbesondere den Teil des Klerikers Jean de Meun (1240–1305), kritisierte. De Meuns zynische Darstellungen der körperlichen Liebe, das abwertende Frauenbild, das hier immer wieder aufscheint, inspirierten sie zu ihrer Épître au Dieu d’Amour (»Brief an den Liebesgott«). Dieses kleine Schreiben löste eine Jahrhunderte währende Auseinandersetzung um die Rolle der Frau aus, insbesondere in Frankreich: die sogenannte Querelle des femmes (»Streit um die Frauen«). Und ein paar Jahre danach legt die streitbare Italienerin noch einmal nach. Wieder ist ein frauenfeindliches Buch eines Geistlichen der Anlass: dieses Mal die Lamentationes Matheoli des Mattaeus von Boulogne-sur-Mer.

Wütend und verzweifelt ist die Erzählerin, in der man unschwer die Autorin selbst erkennen kann, als ihr drei allegorische Frauen erscheinen: Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Sie versprechen ihr, ihr beim Bau einer Stadt der Frauen zu helfen: Lebensgeschichten bedeutender Frauen sind das Baumaterial, und am Ende ist eine Sammlung entstanden, in der Frauen Zuflucht finden können vor den frauenhassenden Verleumdern.

Christine greift in ihrer Geschichte Motive aus dem Mittelalter auf: Damals waren Allegorien beliebt, in denen Männer bei ihren Liebesabenteuern die »Festung« der Frau erstürmen. (Auch im Rosenroman gibt es so eine Festung.) Die »Eroberung« einer Frau wird mit dem Erstürmen einer Burg verglichen. Christine kennt natürlich diese Geschichten. Aber das, was sie daraus macht, treibt so manchen Männern die Zornesröte ins Gesicht.

Das Buch von der Stadt der Frauen versammelt Geschichten von bedeutenden Frauen der Geschichte. Sie bevölkern die Stadt, zu der Männer keinen Zutritt haben. Die Männer der Geschichte haben genug Orte, an denen sie verehrt werden und von wo aus sie andere inspirieren können. Nun soll es so etwas auch für die Frauen geben. Geschichte. Individualität. Es ist der Beginn der Renaissance. Die Menschen entdecken, dass sie mehr sind als nur Teil einer Gruppe. Sie entdecken ihre eigene Persönlichkeit. Individualität. Gefühle. Bildung. Persönliche Qualitäten. Francesco Petrarca steigt auf den Mont Ventoux und berichtet von seinen Eindrücken. Seine persönlichen Gefühle, die er in Sonetten verewigt, bewegen Tausende, so sehr, dass er zum Dichterfürsten gekrönt wird. Der Einzelne und seine Empfindungen zählen auf einmal.

Auch die Einzelne?

Die Frauenfiguren sind nach wie vor stereotyp. Sie sind vor allem Frauen, keine Individuen. Sie sind Objekt von Leidenschaft, haben aber selbst keine.

Zeit, das zu ändern. Christine de Pizan verschafft den Frauen der Geschichte ein individuelles Gesicht. Sie zeichnet sie als Personen, nicht als Stereotype. Mit ihr erreicht die Renaissance auch das weibliche Geschlecht. Sie holt es aus dem Mittelalter. Und bricht den ersten dokumentierten Literaturstreit Frankreichs vom Zaun.

Mit dem Buch von der Stadt der Frauen beginnt eine lebhafte Debatte über die Stellung der Frau und das Verhältnis der Geschlechter. Schon vorher hatten Juristen, Theologen und später auch weltliche Gelehrte über dieses Thema disputiert. Aber mit Christine mischt sich erstmals eine Frau in diese Debatte ein.

Die Thesen, mit denen sie sich auseinandersetzen musste, waren starker Tobak. Die Querelle40 wurde nicht immer auf die feine Art geführt. 1595 erschien in Deutschland eine anonyme lateinische Schrift mit dem Titel Disputatio nova contra mulieres. Qua probatur eas homines non esse (»Neue Disputationsrede wider die Frauen, durch welche bewiesen wird, dass diese keine Menschen sind«). Übersetzt wurde sie 1618 unter dem Titel Ob die Weiber Menschen seyn oder nicht? In der deutschen Übersetzung war auch die ursprünglich ebenfalls lateinische Verteidigungsschrift des evangelischen Theologen Simon Gedik beigefügt, der sich damals schon fragte, ob die Frage überhaupt ernst gemeint sein könnte.

Möglicherweise lag er damit gar nicht so falsch. Denn die Frage, ob Frauen überhaupt Menschen seien, ist eingebettet in eine theologische Debatte um die Natur des Heiligen Geistes bzw. Jesus’. Die »Sozinianer« genannte polnische Wiedertäuferbewegung lehnte die Idee ab, dass Jesus wesensgleich mit Gott sei. Und so meint der anonyme Verfasser, wenn man über die Frage diskutieren könne, ob Jesus womöglich gar nicht Gott sei, könne man ebenso gut die Frage stellen, ob Frauen womöglich gar keine Menschen seien. Auf diese steile These folgen dann zahlreiche frauenfeindliche Argumente. Dass Frauen sprechen, so meint der Verfasser, beweise nicht, dass sie Menschen sind, denn das könnten auch Papageien (mit demselben Argument könnte man natürlich die Menschlichkeit von Männern hinterfragen, aber das sagt er leider nicht). Dass sie Vernunft hätten, ebenfalls nicht, denn auch Schlangen hätten welche (interessanterweise wird, anders als bei modernen Antifeminist*innen, Frauen nicht die Vernunft abgesprochen!). In seliger Unkenntnis biologischer Vorgänge behauptet der Autor weiter, Frauen käme bei der Fortpflanzung nur die Rolle des Instruments zu, nicht des Machers. Hier wird das Ganze noch mit aristotelischen Fachbegriffen garniert, um wissenschaftlich daherzukommen (das funktioniert ja heute noch genauso: je dümmer die These, desto mehr Fachchinesisch): Der Mann sei die causa efficiens, die Frau die causa instrumentalis. Der Mann sei also sozusagen der Schmied, die Frau der Hammer.

Die Reaktionen auf die Schrift waren teils heftig und zeigten, dass es keine breite Unterstützung für diese These gab. Der berühmt-berüchtigte Arzt Agrippa von Nettesheim (1486–1535) warf sich für die Frauen in die Bresche und plädierte für Geschlechtergleichheit. Auch in England gab es, besonders seit dort mit Elizabeth I. eine Frau auf dem Thron saß, heftigen Widerspruch.41

Im modernen deutschen Antifeminismus wurde allerdings noch einmal auf die Schrift rekurriert: 1910 veröffentlichte der ansonsten unbekannte Max Funke eine Dissertation mit dem Titel Sind Weiber Menschen?: Mulieres homines non sunt. Studien und Darlegungen auf Grund wissenschaftlicher Quellen. Der Untertitel suggeriert dabei auf propagandistische Art Wissenschaftlichkeit – so wie zu allen Zeiten »die« Wissenschaft zur Durchsetzung eigener Ziele bis hin zur Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen eingesetzt wurde. Allerdings meint Funke seine Argumente ernst: Er bezieht sich einerseits auf die biblische Schöpfungsgeschichte, also theologische Argumente, andererseits auf Aristoteles und Darwin. Mit Rekurs auf die damals noch immer verbreitete Physiognomik befand er, dass Frauen aufgrund ihres geringeren Schädelvolumens keine vollwertigen Menschen, sondern ein Bindeglied zwischen Mensch und Menschenaffen seien.42 Offenbar fällt es manchen Männern schwer, den Unterschied zwischen Größe und Effizienz zu begreifen.

Das 17.Jahrhundert war da weiter. François Poullain de la Barre (1647–1723) sagte bereits offen, dass die angeblich natürliche Überlegenheit des männlichen über das weibliche Geschlecht in Wahrheit anerzogen und vor allem in den fehlenden Bildungsmöglichkeiten für Frauen begründet sei.

Pouillain de la Barre argumentiert geschult an der Philosophie René Descartes’, einem der wichtigsten Philosophen der Aufklärung: Das Bewusstsein – ein bei Descartes zentraler Begriff – sei beiden Geschlechtern gemeinsam, naturgegeben seien nur körperliche Unterschiede, die darauf keinen Einfluss hätten. Vor allem sieht er die Autoritätsgläubigkeit der mittelalterlichen Scholastiker kritisch und zeigt immer wieder, wie diese zu absurden Schlüssen kommt, Ungleichheit zementiert und Fortschritt behindert. Genau hier setzt sein Engagement für die Gleichberechtigung der Frauen an: Die Idee, dass Männer Frauen von Natur aus überlegen seien, sieht er als nur von Autoritäten, nicht durch Beweise gestützten Unsinn. Nur weil Tradition oder einflussreiche Professoren es behaupten, muss es noch lange nicht richtig sein. (Ein Gedanke, der charakteristisch für die Aufklärung ist. Auch John Locke hatte darauf hingewiesen, dass Autorität, auch wissenschaftliche, noch lange kein Argument ist.) Poullain de la Barre entlarvt das Patriarchat als historisches, also zeitgebundenes, nicht biologisches Phänomen und als Kombination von Tradition und psychosozialen Prozessen. Da Männer gleichzeitig Richter und parteilich seien, müsse alles, was von ihnen über Frauen geschrieben wurde, hinterfragt werden.43

Insgesamt drei Abhandlungen schreibt er zwischen 1673 und 1675 zur Frauenfrage: De l’Égalité des deux sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés (»Über die Gleichheit der beiden Geschlechter; physische und moralische Überlegungen zur Verdeutlichung der Wichtigkeit, Vorurteile fallen zu lassen«), De l’Éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences et dans les mœurs, entretiens (»Über die Bildung der Frauen, um sie an Wissenschaften und Sitten gleichermaßen heranzuführen«) und De l’Excellence des hommes contre l’égalité des sexes (»Über den Vorrang der Männer versus die Gleichheit der Geschlechter«). In allen dreien wendet er die cartesianische Philosophie – also die Methode von Descartes – an, um Geschlechterverhältnisse als sozial bedingte Gewohnheit und nicht als naturgegebenes Schicksal zu entlarven. Das Bewusstsein mache den Menschen aus, so Poullain, und dieses ist Männern und Frauen gleichermaßen gegeben. Unterschiede sind rein körperlicher Art und auf die Fortpflanzungsorgane beschränkt. Daher könne man schließen, dass der Geist kein Geschlecht habe. Die patriarchalische Ordnung der Gesellschaft beruhe auf Autorität und Tradition – genau wie die Scholastik, die er als veraltet entlarvt – und nicht auf naturgegebenen Umständen. Frauen könnten daher Männern absolut gleichgestellt werden und dieselben Positionen einnehmen. Dass sie als schwächer wahrgenommen würden, hinge auch mit den fehlenden Bildungsmöglichkeiten für sie zusammen.

Nachdem er also im ersten Traktat die Zeitgebundenheit patriarchalischer Ordnung entlarvt hat, wendet er sich im zweiten direkt an die Frauen: Hier wird ihnen eine konkrete Anleitung gegeben, wie sie sich bilden können – in Form von Literaturempfehlungen und einer Einführung in die Philosophie Descartes’. Sie müssten lernen, ihrem eigenen Geist zu vertrauen, meint Poullain, und gibt seinem weiblichen Publikum auch Ideen an die Hand, wie sie sich in einer diskriminierenden Umgebung behaupten können.

In seinem dritten Traktat konfrontiert Poullain seine Ideen noch einmal mit denen von der angeblichen Überlegenheit der Männer und unterzieht sie so einer finalen Prüfung.44

Ungewöhnlich modern mutet Poullain an. Anders als viele andere diskutiert er nicht nur die Frage, ob Frauen biologisch benachteiligt seien, sondern analysiert die patriarchalische Ordnung an sich und gibt konkrete Vorschläge zu ihrer Überwindung. Er wendet sich dabei direkt an die Frauen als Leserschaft: Sie sollen durch Eigeninitiative die Diskriminierung überwinden und Gleichheit nicht als Gnadengabe von Männern erwarten.

Aber was passiert, wenn sie ihn beim Wort nehmen?

Das neue Stück von Molière ist ein Riesenerfolg. Ganz Paris ist aus dem Häuschen. Endlich zeigt es mal jemand diesen albernen Weibern! Les Précieuses ridicules – »Die lächerlichen Preziösen« – heißt es. Es geht um zwei preziöse junge Damen, die schockierenderweise nicht heiraten wollen. Preziös – so nennt man im Paris des 17.Jahrhunderts die stark von Frauen geprägte Salonkultur. Frauen, die sich um Bildung und Kultur bemühen, gern lesen, vielleicht sogar selbst Poesie schreiben, die das Theater lieben (und gar nicht so selten auch finanziell fördern). Alberne Groupies, findet Molière. Besser kommt eine Preziöse erst im 19.Jahrhundert in Edmond Rostands Cyrano von Bergerac (und in der Verfilmung mit Gérard Depardieu) weg: Roxanne, Cyranos angebetete Base, die sich in den hübschen, aber dummen Christian verliebt und – auch durch Cyranos eigene Schuld – erst viel zu spät merkt, dass der Mann, den sie wirklich geliebt hat und der zu ihr passt, nur der hässliche Cyrano ist. Doch selbst hier werden die Preziösen eher als Schmalspurintellektuelle dargestellt.

Wer waren diese Frauen wirklich?

Sehen wir uns eine von ihnen genauer an. Marie de Gournay (1565–1645) stammt aus dem französischen Landadel. Alles, was sie weiß, bringt sie sich selbst bei: die Bibliothek des früh verstorbenen Vaters ist ihre Zuflucht. Eine enge Freundschaft verbindet sie mit dem Philosophen Michel de Montaigne, den sie bewundert; er nennt sie seine Wahltochter. Er dürfte es auch gewesen sein, der ihr nach dem Tod der Mutter hilft, in Paris Fuß zu fassen. Marie arbeitet für einen Verleger und verdient so ihr eigenes Geld. Auf eine Heirat ist sie nun nicht mehr angewiesen. Aber sie schreibt auch selbst: ihr Spaziergang mit Montaigne ist die Rahmenhandlung für ihren philosophischen Roman, in dem sie am Beispiel einer Liebesgeschichte aus der Antike die Diskriminierung von Frauen mit ihrem Mentor diskutiert.

Zwanzig Jahre später schreibt sie mit Égalité des hommes et des femmes (Zur Gleichheit von Männern und Frauen) einen weiteren Klassiker feministischer Literatur. Sie macht ebenfalls Unwissenheit, fehlende Bildung und die Unterdrückung jeder Intellektualität bei Frauen als Herrschaftsmechanismen männlicher Autorität aus.45

»Glücklich bist du Leser, wenn du nicht zu dem Geschlecht gehörst, dem man alle Güter verwehrt, indem man ihm die Freiheit versagt […] und es zu keinen Pflichten, Ämtern und öffentlichen Funktionen zulässt […]. Glücklich auch der, der ohne ein Verbrechen zu begehen, weise sein kann: deine Eigenschaft, Mann zu sein, gesteht dir zu, was man den Frauen verwehrt: jegliches bedeutendes Handeln, jegliches abwägende Urteil und jegliche außerordentliche Spekulation.«46 Anders als eine Frau, der »als einziges Glück, als einzige Tugend die Unwissenheit bleibt, die Unterwürfigkeit und die Fähigkeit, den Dummen zu geben«.47

Marie ist damals als femme des lettres noch eine Ausnahme. Doch im 17.