Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Ötztaler Museen Schriften

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

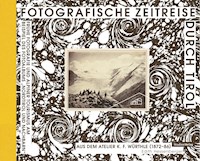

Tirol vor 150 Jahren – vertraut und doch ganz anders. Ein umfangreiches Fotoalbum aus dem renommierten Atelier Karl Friedrich Würthle in Salzburg soll Touristinnen und Touristen die schönsten und spektakulärsten Orte "Nordtirols und seiner Nachbarn" vorstellen. Es möchte Lust auf eine Reise nach Tirol machen, stellt die wichtigsten (kurz zuvor fertig gestellten) Zugstrecken und Bahnhöfe vor, und zeigt ein idyllisches, idealisiertes Bild des Landes. Eineinhalb Jahrhunderte und viele Generationen von Tirolreisenden später verblüffen diese Ansichten Betrachtende noch immer: mit ihrer Qualität und Detailschärfe, mit der Auswahl der Motive, die bis heute zu den bekanntesten der Region zählen, und mit den unfassbaren Veränderungen, die angesichts der sehr frühen und teils raren Fotografien deutlich werden. Die vorliegende Edition ist eine Einladung zu einer wunderbaren Zeitreise durch "Tirol und Nachbarn 1872–1886."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 63

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Fotografische Zeitreise durch Tirol

Fotografische Zeitreise durch Tirol

Frühe Fotografie und alpiner Tourismus am Beispiel des Fotoalbums „Nordtirol und Nachbarn“ aus dem Atelier K. F. Würthle (1872–86)

Edith Hessenberger

Inhalt

Vorwort

Faszination Hochgebirgsfotografie und ihre Anfänge

Fotografie und Tourismus im 19. Jahrhundert

Die Erfolgsgeschichte Karl Friedrich Würthles

Einordnung der künstlerischen Bedeutung der Arbeiten Würthles

Hinter den Würthle-Kulissen: Fotopionier Gustav Jägermayer

„Nordtirol und Nachbarn“. Über das Album zu den Reisen von 1872, 1874 und 1886

EDITION

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis der Edition

Abb. 1: „Innsbruck von Weirburg“, gezeichnet und gestochen von Karl Friedrich Würthle 1850

Vorwort

Eine „fotografische Zeitreise durch Tirol“ kann natürlich überall ihren Anfang nehmen. Der Zufall hat den Ausgangspunkt dieser Reise ins Ötztal verlegt. Das nachfolgend edierte Fotoalbum ist ein echter Schatz, und wie so viele weitere Schätze ist es, ohne dass wir seine Geschichte heute nachverfolgen können, in die Sammlung Hans Jäger gekommen – wo es bislang unausgestellt geschlummert hat.

Ein Konvolut von 136 Fotografien, allesamt knapp 150 Jahre alt, sorgfältig in einem massiven Album arrangiert und handbeschriftet – das ist ein Objekt, das Interessierten unbedingt zugänglich gemacht werden muss. Leider eignen sich Objekte wie diese nicht für Ausstellungen im Original, zu empfindlich ist ihre Natur. Diese Überlegungen führten dazu, dass das wunderbare Album nun in der Schriftenreihe der Ötztaler Museen ediert wird – nicht, weil es im Kern ein Kulturgut des Ötztales ist, sondern vielmehr, weil es zufällig ins Ötztal gelangt ist, von wo Interessierte nun Zeitreisen quer durch Tirol, und weiter noch vom Bodensee ins Salzkammergut, nach Lust und Laune unternehmen können. Und zugleich beschreibt es natürlich auch und besonders die Anfänge der Tourismusgeschichte des Ötztales hervorragend.

Denn selbstverständlich ist auch das Ötztal im vorliegenden Album „Nordtirol und Nachbarn“ ausführlich abgebildet. Rund 13 Aufnahmen, die vermutlich 1884 angefertigt wurden, zeigen spektakuläre Ansichten aus dem Tal. Gletschermeere, wo heute Eisreste liegen – beschauliche Dörfchen, wo sich heute dichte Siedlungsräume erstrecken. Diese Zeitreise bewegt.

Dass ein derartig umfangreiches Fotoalbum produziert wurde, in einer Zeit, in der die Fotografie gerade wenige Jahrzehnte alt war und die Hochgebirgsfotografie noch in den Kinderschuhen steckte, wirft viele Fragen auf, denen in den vorangestellten Kapiteln nachgegangen wird. Das Album ist ganz klar im Kontext des alpinen Tourismus zu sehen und daher war es wesentlich, zentrale Aspekte aus dieser für das gesamte Land Tirol enorm wichtigen Geschichte im Zuge der Edition des Fotoalbums kurz zu erläutern. Erst mit dem Detailwissen um die Hintergründe, die den Rahmen für diese wunderbaren großformatigen Fotografien bildeten, ist es möglich, die Bilder im Kontext ihrer Zeit zu lesen und zu genießen.

Abb. 2: „Die Weißkugelhütte, gegen den Langtauferer Ferner gesehen. Nach einer photographischen Aufnahme von Würthle & Spinnhirn in Salzburg.“

Faszination Hochgebirgsfotografie und ihre Anfänge

Die Anfänge der Fotografie im 19. Jahrhundert bewegten die Welt nachhaltig, und selbstverständlich auch und ganz besonders die Welt der Kunst. Zwar wurden die Fotografie und ihre Vorläufer von Anfang an aufgrund der aufwändigen Herstellungsverfahren als Kunst bezeichnet. Doch verfolgten Malerei und Fotografie im 19. Jahrhundert – insbesondere in Hinblick auf die Darstellung von Berglandschaften – zunächst ganz unterschiedliche Ziele.

Die Malerei rückte überwiegend ein romantisches Bild der Natur in ihren Fokus, häufig angelehnt an das Ideal der Landschaft als Zufluchtsort und Idylle. Selbstredend gab es in der frühen Hochgebirgsmalerei hier auch Ausnahmen,1 dennoch dominierte in der Malerei in der Regel der Blick auf die Gebirge aus der Distanz.

Die Fotografie jedoch stand zunächst vor allem im Dienst der Wissenschaft und des Militärs und eroberte als solche auch die höchsten Bergregionen: Das Aufkommen der Hochgebirgsfotografie war nämlich eng mit der Erforschung der Hochgebirge verbunden, aber auch mit der kartografischen Vermessung der Berge für militärische Zwecke. Denn für präzise topografische Karten der Alpen lieferten die Hochgebirgsfotografien eine hervorragende Grundlage.2

In der Frühzeit der Lichtbildkunst beschäftigten sich häufig gerade bildende Künstler mit der Fotografie. Neben dem akademischen Maler Josef Mühlmann aus Sand in Taufers (1805–1865), dem Haller Biedermeiermaler Georg Wachter (1809–1863) oder dem Lienzer Georg Egger (1835–1907)3 entdeckte auch der in Konstanz gebürtige Zeichner und Stahlstecher Karl Friedrich Würthle die neue Technik für sich.

Schon bald zählte Würthle zu den renommiertesten Fotografiepionieren. In seinen Arbeiten vereinten sich der Kunstsinn des Malers und die Möglichkeiten der neuen Techniken zu herausragenden Fotografien mit hohem künstlerischen Gehalt. Würthles Stahlstiche, besonders aber auch die Fotografien aus dem Salzburger Atelier Würthle stellen nicht nur eine Grundlage der fotographischen Dokumentation Tirols in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar. Sie sind bis heute fixer Bestandteil der meisten Sammlungen in Archiven und Museen und darüber hinaus auch häufig publiziert: Würthles Fotografien prägen daher in ihrer Bildkomposition die touristische Bildsprache und das Marketing Tirols bis heute.

Das in dieser Publikation edierte Fotoalbum aus dem Atelier Würthle stellt ein einzigartiges Dokument früher Fotografie aus Nordtirol dar. Es enthält eine Reihe bislang unbekannter Fotografien und erzählt als Museumsobjekt von der Geschichte der Malerei, der Fotografie und nicht zuletzt des Tourismus in den Ostalpen.

Eine der ersten erhaltenen Hochgebirgs-Fotografien, eine Ansicht von Jean Gustave Dardel (1824–1899), stammt aus den Berner Alpen und wurde 1849 aufgenommen. Der Anstoß zu dieser Unternehmung ging von Daniel Dollfus-Ausset (1797–1870) aus, einem Elsässer Industriellen, dessen Leidenschaft die Erforschung der Alpengletscher war. Dieses elitäre Hobby entsprach Mitte des 19. Jahrhunderts ganz dem bürgerlichen Zeitgeist: Die „Vermessung der Welt“, das Klären der letzten geografischen Rätsel und Erforschen der letzten verbliebenen „weißen Flecken“ auf den Landkarten wurde von begüterten Privilegierten mit Hang zur Wissenschaft vorangetrieben. Dollfus-Ausset, Fabrikant für Farbdrucke und Textilstoffe, widmete sich bald überwiegend der Erdund Geländemessung und gab zwischen 1849 bis 1860 ein kleines Vermögen für fotografische Expeditionen in die Alpen aus, wobei ihm die Fotos (zu dieser Zeit vor allem Daguerreotypien) als wissenschaftliches Anschauungsmaterial dienten.4

Bald wurden die Daguerreotypien, kleinformatige Unikate, durch eine neue Technik abgelöst: Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis etwa 1880 wurde die Alpenfotografie vom sehr aufwändigen „nassen Kollodiumverfahren“ geprägt, das eines Dunkelzelts sowie Labors im Gelände bedurfte. Der Fotograf musste also sozusagen sein ganzes Atelier mitschleppen: die hölzerne Kastenkamera mit Stativ, mehrere Objektive mit verschiedenen Brennweiten, einen Chemikalienkasten mit Lösungen zum Sensibilisieren, Entwickeln und Fixieren der Negative, Glasplatten, diverse Schalen, Waagen und Gewichte, Messgläser und Trichter sowie einen Eimer zum Wässern und zu guter Letzt das Dunkelkammerzelt. Die gesamte Ausrüstung wog um die 55 kg. Der Transport der notwendigen Geräte stellte somit eine Herausforderung dar und erforderte gerade im Gebirge einen Trupp von Trägern und Tragtieren als Begleitung.

Als Trägermaterial wurden beim nassen Kollodiumverfahren Glasplatten verwendet, die vor der Aufnahme händisch mit einer chemischen Lösung beschichtet und lichtempfindlich gemacht werden mussten. Die Belichtung erfolgte auf die nassen Platten, die Fixierung der Bilder musste noch vor Ort geleistet werden – was nicht nur zeitraubend war, sondern sich im Hochgebirge aufgrund der Widrigkeiten der Natur meist schwierig gestaltete. Nicht selten misslangen die Aufnahmen.5

Auch reichten die technischen Möglichkeiten der Fotografie zunächst noch nicht aus, um den hohen Kontrastumfang abzubilden, der in den Bergen zwischen gleißenden Sonnen- und tiefen Schattenpartien herrscht. Die Schattenpartien gerieten oft zu dunkel, helle Partien hingegen zu hell. Zudem war es fast unmöglich, eine genaue Darstellung des Himmels zu erreichen. Viele Versuche, im Hochgebirge zu fotografieren, scheiterten – weshalb von zahlreichen, ursprünglich fotografisch ausgiebig dokumentierten Expeditionen in alpine Regionen oft gar keine Fotografien erhalten blieben.6

Trotz aller Widrigkeiten hatte sich das neue Verfahren, das 1851 eingeführt wurde und bis 1880 verbreitet bleiben sollte, rasch durchgesetzt. Denn die empfindlicheren Platten ermöglichten kürzere Belichtungszeiten und erhöhten die Detailgenauigkeit der Aufnahmen. Noch ein enormer Vorteil: Die Abzüge von den Glasnegativen konnten in (fast) beliebiger Stückzahl hergestellt werden und waren um ein Vielfaches größer als die bisher verbreiteten Daguerreotypien.7