18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Als Virginia Woolf im Dezember 1922 die Schriftstellerin Vita Sackville-West kennenlernt, ist sie vierzig Jahre alt und steht noch ganz am Anfang ihres literarischen Erfolgs. Nach zwei Suizidversuchen lebt sie umsorgt von ihrem Ehemann Leonard zurückgezogen auf dem Land. Die abenteuerlustige, aristokratische und anmutige Vita Sackville-West scheint in allem Virginias Gegenteil zu sein: Die Dreißigjährige ist Mutter von zwei Kindern, lebt mit ihrem bisexuellen Mann glücklich in einer offenen Ehe und feiert bereits literarische Erfolge. Zudem kursieren pikante Gerüchte über Vitas Affären mit Frauen. ›Geliebte Orlando‹ erzählt nicht nur eine intime Geschichte von Liebe, Freundschaft und sexueller Befreiung, sondern auch davon, wie zwei große Literatinnen sich künstlerisch und intellektuell beflügeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 289

Ähnliche

Als Virginia Woolf im Dezember 1922 die Schriftstellerin Vita Sackville-West kennenlernt, ist sie vierzig Jahre alt und steht noch ganz am Anfang ihres literarischen Erfolgs. Nach zwei Suizidversuchen lebt sie umsorgt von ihrem Ehemann Leonard zurückgezogen auf dem Land.

Die abenteuerlustige, aristokratische und anmutige Vita scheint in allem Virginias Gegenteil zu sein: Die Dreißigjährige ist Mutter von zwei Kindern, lebt mit ihrem homosexuellen Mann glücklich in einer offenen Ehe und ist eine gefeierte Autorin. Zudem kursieren pikante Gerüchte über Vitas Affären mit Frauen.

Vorsichtig nähern die beiden sich an und werden bald ein Liebespaar. Immer wieder wird ihre Beziehung von Konflikten erschüttert, vor allem aber beflügeln Vita und Virginia einander künstlerisch wie intellektuell, geben sich Halt und teilen prägende Ereignisse aus ihrem Leben miteinander.

›Geliebte Orlando‹ erzählt eine mitreißende Geschichte von Liebe, Freundschaft und sexueller Befreiung und gibt Einblick in Leben und Werk zweier Ausnahmeschriftsteller*innen und Ikonen des Queerfeminismus.

© Marcel Otten

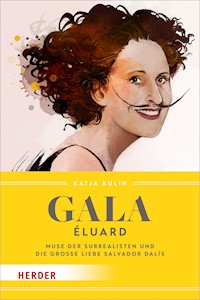

Katja Kulin wurde in Bochum geboren und lebt seit 2018 in einem kleinen Dorf in der Voreifel. Sie studierte Germanistik und Erziehungswissenschaften und schreibt Romane, Romanbiografien sowie Sachbücher. Bei DuMont erschien ihr biografischer Roman ›Der andere Mann‹ (2021), der die Liebesgeschichte zwischen Simone de Beauvoir und Nelson Algren erzählt.

Katja Kulin

GELIEBTE ORLANDO

Virginia Woolf und Vita Sackville-West Eine Leidenschaft

Ein biografischer Roman

Von Katja Kulin ist bei DuMont außerdem erschienen:

Der andere Mann. Die große Liebe der Simone de Beauvoir

Auszug aus Nigel Nicolson (Hrsg.): Portrait einer Ehe

© Nigel Nicolson, 2001, published by Weidenfeld and Nicolson, a division of the Orion Publishing Group. Reproduced with permission of the Licensor through PLSclear.

Auszüge aus Louise DeSalvo und Mitchell A. Leaska (Hrsg.): The Letters of Vita Sackville-West to Virginia Woolf

© Estate of Vita Sackville-West, 1985

E-Book 2023

© 2023 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildung: © Mona Eing & Michael Meissner

Satz: Angelika Kudella, Köln

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-8321-6084-5

www.dumont-buchverlag.de

Es ist unglaublich, wie unverzichtbar du für mich geworden bist. […] Du hast meinen Schutzwall durchbrochen. Und das bereue ich wirklich nicht.

Vita an Virginia

Aber verstehst du nicht, dass du mich eines Tages satthaben wirst? Darauf muss ich mich vorbereiten. […] Doch Eselin West weiß, dass sie mehr Mauern eingerissen hat als jeder andere.

Virginia an Vita

SEINSMOMENTE I: Spiegelung (1928)

Die Erinnerung ist die Näherinund eine kapriziöse noch dazu.Die Erinnerung führt ihre Nadel ein und aus,auf und nieder, hierhin und dorthin.Orlando

Jede Existenz kennt Momente, die überdauern. Erinnerungen, die ein Leben lang präsent bleiben, die, nur durch eine hauchfeine, durchlässige Membran vom Bewusstsein getrennt, jederzeit unverblasst und detailreich wieder aufblitzen können, angestoßen von einem Geruch, einem Geräusch, einem unbewussten Vorgang. Manchmal scheinen diese Erinnerungen ohne Grund besonders zu sein, es bleibt verborgen, warum gerade sie ein Leben lang erinnert werden und andere, die ebenso bedeutsam hätten sein können, nur durch die Erzählung von jenen, für die sie ebendiese Eigenschaft haben, einen Platz im Gedächtnis zugewiesen bekommen. Und deutlicher als alles andere unterscheiden sich die besonderen Seinsmomente, wie Virginia sie nennt, diejenigen, die mit einer tieferen Erkenntnis oder dem Bewusstsein von etwas Größerem verbunden sind, von jenem automatisierten, fast schon bewusstlosen Durch-die-Tage-Leben, das den größten Teil einer jeden Existenz ausmacht: den Nichtseinsmomenten. Sie vergehen, kaum dass sie geschehen sind, werden weggelebt, hinterlassen keine Spuren.

Außergewöhnliche Seinsmomente aber können im Augenblick des Wiedererlebens realer sein als die Gegenwart. Und ist es nicht vielleicht sogar möglich, fragt sich Virginia, dass diese kostbaren Momente auch außerhalb des Bewusstseins einen Eindruck hinterlassen, dass sie weiterexistieren, unabhängig davon? Vielleicht, stellt sie sich vor, könnte es in der Zukunft gelingen, vollkommenen Zugriff darauf zu erhalten, sie auf eine Spule zu bannen, einen Stecker in die Dose zu stecken und sich dann zurückzulehnen. Es noch einmal zu durchleben und zu durchspüren: das eigene Leben in den Momenten, die zählten.

29.SEPTEMBER 1928 AUXERRE, BURGUND, FRANKREICH

Virginia sagt, sie werde einen Spiegel kaufen.

Ein alltäglicher Entschluss, eine alltägliche Handlung. Immerzu kaufen unzählige Menschen in unzähligen Läden unzählige Spiegel, vor allem in einem so hervorragend ausgestatteten Antiquitätengeschäft wie dem im historischen Stadtkern von Auxerre, das sie in diesem Moment mit Vita durchstöbert. Die Freundin nickt darum nur bestätigend und denkt sich rein gar nichts dabei; ihre Gedanken umkreisen gerade – mit nach außen gekehrtem Lächeln – eine chinesische Vase und am Rande des Bewusstseins – mit verborgenem Unbehagen – die leichte Übelkeit, die die vorhin getrunkene und etwas zu vollmundige heiße Schokolade bei ihr verursacht hat. Es ist ihr letzter Tag zu zweit während dieser gemeinsamen Urlaubsreise, der lange ertrotzten Woche in Burgund, und darum gehört er genossen und alles Schöne noch einmal wiederholt, bevor sie morgen in den Zug nach Rouen steigen und vor der endgültigen Rückkehr nach London das Malerinnenpaar Ethel Sands und Anna Hudson besuchen werden.

Auch die Verkäuferin hindert ein für den Umsatz eher unbedeutendes Stück, das über die Ladentheke geht, lange nicht daran, im Kopf den Speiseplan für die folgende Woche weiter zu vervollständigen – eine dieser lästigen, immer wiederkehrenden Notwendigkeiten, die sie gern nebenbei erledigt. Während sie die Adresse notiert, an die der Spiegel geschickt werden soll, entscheidet sie, diesmal Ente mit ins Cassoulet zu geben. Das zufriedene Lächeln, mit dem sie die beiden Kundinnen wenig später verabschiedet, gilt allein ihr selbst.

Eigentlich also gibt es der Gewöhnlichkeit dieses Vorgangs wegen keinen Grund, ihn aus der Erzählung emporzuheben, ihn sogar an ihren Anfang zu stellen und ihm damit eine besondere Bedeutsamkeit zu verleihen. Steckt man jedoch in Virginias Haut, verhält es sich nicht nur ein wenig, sondern ganz anders. Zwei Umstände machen ihre einer Eingebung gleichenden Entscheidung erwähnenswert.

Der unwichtigere: Sie hat große Bedenken gehabt, sich diesen Urlaub in Frankreich zu erlauben, hat sich wochenlang damit geplagt, nicht nur weil sie dafür Leonard, der ihren Tagen für gewöhnlich Struktur gibt, zurücklassen musste – seine Hündin erwartete Nachwuchs, der inzwischen da ist –, nicht nur weil der Gedanke sie drückte, eine ganze Woche allein miteinander könnte dazu führen, dass Vita und sie einander durchschauten, vollständig erkannten und damit endgültig entzauberten, sondern weil er sie das Geld kostet, von dem sie auch neue Teppiche oder etwas ähnlich Nützliches für ihr Landhaus in Rodmell hätte erwerben können. Die alten schimmeln, der fehlenden Unterkellerung wegen, schon eine Weile vor sich hin.

Schließlich ist sie mit dem Vorsatz gefahren, wenigstens die Ausgaben während der Reise gering zu halten. Doch nun hat sie gestern in Avallon schon einen Frisiertisch erstanden, und jetzt, da sie diesen hübschen kleinen Laden kurz vor dem Ende ihrer Urlaubswoche entdeckt haben, macht ihr das Geld, das der Spiegel kostet, keinerlei Sorgen mehr.

Dieser erste Umstand lässt sich leicht mit dem bekannten Phänomen erklären, dass sich mit der Grafitmine des Willens emphatisch ins Hirn geschriebene Vorsätze problem- und vollkommen rückstandslos mit dem sich nie aufbrauchenden Radierer namens Begehr wieder auslöschen lassen. So kann man sich bald vormachen, sie nie getätigt zu haben.

Wirklich erwähnenswert macht diesen Moment ein ganz anderer Sachverhalt. Der Anblick ihres eigenen Gesichts, ihres eigenen Körpers im Spiegel hat sie seit jeher mit dem Gefühl von Scham und Schuld erfüllt. Kleideranproben? – Ein Graus. Die Nase in der Öffentlichkeit pudern? – Eine Folter. In einem neuen Kleid den Raum betreten und sich in Dutzenden Augenpaaren gespiegelt finden? – Herzallerböseste Peinlichkeit. Aber auch für sich ganz allein meidet sie seit Langem den Blick in reflektierende Oberflächen.

Auf Saint Ives hat sie als kleines Kind, auf Zehenspitzen stehend, noch oft ihr Gesicht im Konsolenspiegel im Vestibül des familiären Sommersitzes Talland House betrachtet und geprüft, ob sie Ähnlichkeiten mit ihrer Mutter und ihrer Halbschwester Stella entdecken konnte – beide wurden für ihre Schönheit gerühmt –, allerdings nur dann, wenn sie ganz sicher war, dass niemand sie dabei überraschen würde.

Die Scham und die Schuldgefühle erklärt ihr Verstand sich heute mit der atavistischen Furcht davor, für eitel und stolz gehalten zu werden, mit einem von ihrem Großvater und Vater ererbten Instinkt, der Puritanismus und Askese fordert. Nicht ganz zu dieser Erklärung passt aber die Tatsache, dass sie ihre natürliche Liebe zur Schönheit immer ungehindert hat er- und ausleben können, in Verzückung und Ekstase dabei geraten sogar, solange sie nur nichts mit ihrem eigenen Körper zu tun hatte. Muss also nicht etwas geschehen sein, das ihr die Lust am eigenen Anblick genommen hat? Warum denkt sie ausgerechnet jetzt daran? Es muss an dem Gespräch liegen, das sie vor einigen Tagen in Saulieu mit der Freundin in deren Hotelzimmer geführt hat.

Als sie nun mit Vita das Geschäft verlässt – die Sonne ist hervorgekommen, die Gehwege sind belebt, und die Luft, die noch nach dem Regen von heute Mittag riecht, ist erfüllt von Gesprächen und dem Hufgeklapper der Kutschpferde –, rührt sich in ihr wie eine Schlange in einem dunklen Nest die Erinnerung an einen Traum, den sie als Kind gehabt und nie ganz vergessen hat. Der Eindruck, den er hinterlassen hat, ist so tief, dass sie nicht mit Sicherheit zu sagen weiß, ob dieses Erlebnis wirklich nur im Schlaf oder nicht doch in der Wirklichkeit stattgefunden hat.

Während sie sich bei Vita einhakt, die ihr gerade erklärt, wann sie morgen wo sein müssen, um pünktlich den Zug zu erreichen, scheint es erneut auf wie eine Landschaft im Aufleuchten eines Blitzes: Beim Betrachten ihres Gesichts im Spiegel, wieder im Vestibül, ist da plötzlich eine Bewegung hinter ihr, und dann schaut die schreckliche Fratze eines unbekannten Tieres ihr über die Schulter. Das Grauen, das sie bei seinem Anblick ergreift, ist ein sehr altes.

»Ist dir kalt, mein Liebes?«, fragt Vita, die ihr leises Zittern als die fürsorglich Mütterliche, die sie ihr schon so oft gewesen ist, sofort erspürt. »Gehen wir doch zurück zum Hotel, es wird Zeit.«

»Ja, gehen wir«, sagt Virginia, nun wieder verankert im Jetzt.

Sie ist noch mehr als eine Dekade davon entfernt, sich an das frühe Ereignis zu erinnern, das, wie der Missing Link es irgendwann für die Hominisation tun wird, ihr eine Brücke zum Verständnis von sich selbst schlagen kann, und dennoch ist auch heute der Moment einer tieferen Erkenntnis, die sich nach dem Abendessen, als sie und Vita auf ihrem Zimmer vor dem Feuer zusammensitzen, mit einem Mal wie eine Blüte in ihr öffnet, langsam, Blatt für Blatt. Sie hat diesen Spiegel gekauft, weil sie jetzt hineinblicken will, weil sie sich ihrer Existenz vergewissern, weil sie da sein will. Diese Einsicht schließt Räume auf.

Sie greift nach der Hand der Freundin, die sofort mit wachem Blick von ihrem Buch aufschaut, und sagt ihr alles: Die letzten Jahre haben der Fülle an Dingen, die ein Mensch erfahren und schriftstellerisch bearbeiten kann, so viel bisher Ungelebtes hinzugefügt. All die Lächerlichkeiten, die mit der leidenschaftlichen Liebe verbunden sind: das Schmachten, die Verschmelzungswünsche, die Eifersucht, der zersetzende Schmerz. Und all das Wunderbare: Ströme von Kraft und Energie, rotwangige Vorfreude, die Lust am eigenen Körper, im eigenen Körper, erlebt mit einem Gegenüber. Es bleibt nur noch die eine Sache, über die sie niemals schreiben wird.

Das hat Vita ihr gegeben.

11.OKTOBER 1928 LONG BARN, SEVENOAKS, KENT

Vita sagt, sie werde ihr Zimmer heute nicht mehr verlassen.

Das Dienstmädchen, das geklopft hat, weil Lady Nicolson nicht wie sonst nach dem Läuten der Lunchglocke unten erschienen ist, nimmt es mit einem Anflug von Verärgerung zur Kenntnis, denn die Tafel ist längst gedeckt. Aber so etwas kommt vor, manchmal hat die Lady Launen, will plötzlich nichts und niemanden sehen, selbst wenn sie Gäste hat. Heute mag sie offenbar nichts als lesen. Ob sie den Lunch also hier oben servieren dürfe, fragt das Mädchen, worauf die gnädige Frau die Hand mit dem Buch auf die Chaiselongue sinken lässt, während sie mit der anderen an ihren Perlen nestelt, und sie zerstreut anschaut. »Na, was denn sonst?«

Was denn sonst, wiederholt das Mädchen in Gedanken. Sie will gerade die Tür hinter sich schließen, da ruft Lady Nicolson ihr noch etwas hinterher. »Aber kein Aufheben! Wirf nur irgendetwas auf einen Teller, ich habe nicht viel Appetit!«

Es ist die Art von vager Anweisung, die Dienstpersonal den Schweiß auf die Stirn treibt, denn in Wahrheit gleicht sie einer Prüfung. Welches Irgendetwas mag das Richtige sein, welche Zusammensetzung und Menge erfüllen die geheime Erwartung, die womöglich hinter der lapidar dahingesagten Bemerkung steckt? Nun, sie wird diese Frage unten mit den anderen Mädchen und der Köchin besprechen.

Vita nimmt ihre Lektüre nicht gleich wieder auf, streckt lieber die Glieder, zündet eine Zigarette an, geht ein paar Schritte und schaut aus dem Fenster, gegen das der Wind seit Stunden Regen wirft, in den Garten, den sie bald auf seine Winterruhe vorbereiten will. Sie bleibt so, bis das Essen auf dem Tisch steht und das Mädchen endgültig fort ist. Den absurd vollgehäuften Teller beachtet sie nach einem raschen Blick nicht weiter, setzt sich und nimmt wieder das Buch zur Hand. Hunger hat sie wirklich nicht, dafür hat sie zu viel zu tun.

Sie muss begreifen, was sie da zu lesen begonnen hat und noch heute zu Ende bringen wird: Orlando. Virginia ist geknickt gewesen, weil sie ihr zunächst nur die gewöhnliche Ladenausgabe hat schicken können. Das Manuskript, in einen Einband aus Leder gefasst, den Virginia eigens für sie anfertigen lässt, Vitas fein gearbeitete Initialen inklusive, wird diese ihr erst in zwei Monaten zum Nikolaustag überreichen können; die Verspätung dieses Präsents hat sie ihr schon während des gemeinsamen Urlaubs angekündigt. Die liebe Geste eines lieben Wesens, doch die Hülle interessiert Vita nicht, jetzt und immer ist es allein der Inhalt, um den es geht. Denn Virginia, gemeines Stück, das sie genauso gut sein kann, hat sie vor der Veröffentlichung nicht einen Blick in das Manuskript werfen lassen.

Heute Morgen ist sie also mit dem Gefühl erwacht, das sonst Geburtstage begleitet: kribbelnde Vorfreude, flankiert von der leisen Furcht, etwas ganz und gar Unpassendes geschenkt zu bekommen, etwas, das vollkommene Unkenntnis des eigenen Wesens im Gegenüber offenbart. Und vielleicht ist dieser Tag wirklich ein Geburtstag, schließlich wird sie heute in ihre neue Identität als Orlando hineingeboren und von nun an zweimal existieren: als sie selbst und als Virginias Erfindung. Das Buch ist mit der ersten Post gekommen, und seitdem liest sie.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, seit Virginia ihr in einem Brief von der Idee erzählt hat, die sich ihr unvermittelt und mit großer Wucht aufdrängte. Verzweifelt sei sie gewesen, schrieb sie, denn sie habe den richtigen Einstieg für den Essay über das Wesen des Romans, den Leonard ihr abrang, nicht finden können. Dann aber habe sie wie automatisch die Feder in die Tinte gesenkt und auf ein frisches Blatt die Worte »Orlando: Eine Biografie« geschrieben. Eine Schleuse öffnete sich, ungezähmte Ideen quollen heraus. Orlando, das solle ein ebenso feingeistiger wie abenteuerlustiger Jüngling von Adel sein, dessen Lebensspanne Jahrhunderte umfassen und der im Laufe der Handlung sein Geschlecht wechseln werde.

Gleich zwei ungeheuerliche Ideen auf einen Streich. Virginia hatte nicht weniger vor, als die Biografie zu revolutionieren, doch das war noch nicht alles. Den eigentlichen Anlass ihres Briefes enthüllte sie zum Schluss: Orlando, das sei in Wahrheit sie, Vita, und das Buch werde von all dem handeln, was ihr Fleisch begehre und ihren Geist anrege. Alle Welt werde sie erkennen können. Ob sie also einverstanden sei?

Schon damals kannte Virginia ihre Vergangenheit und wusste, dass sie Gerede nicht fürchtet. Natürlich hat sie zugestimmt, begeistert, geschmeichelt, und mit diebischer Vorfreude schon die entrüstete Reaktion ihrer Mutter antizipiert.

Dass womöglich Sanktionen ganz anderer Art auf das Buch warten könnten, auf den Gedanken ist Vita erst vor ein paar Monaten gekommen. Seitdem hat sie ernsthaft befürchtet, das Buch könnte einen echten Skandal auslösen, ähnlich wie der Ende Juli erschienene Roman Quell der Einsamkeit.

Gegen die Geschichte eines lesbischen Paares hat James Douglas, Redakteur bei der Sunday Express und glühender Verfechter der Zensur, umgehend eine regelrechte Hetzkampagne gestartet. Nun sieht das Buch einem Prozess entgegen, soll verboten werden, obwohl oder vielleicht auch weil es ganz und gar nicht geschrieben wurde, um lasterhaften Neigungen der Leser Vorschub zu leisten, sondern weil es authentisch von echter, tiefer Liebe erzählt, nur getrübt durch gesellschaftliche Intoleranz.

Als erstes publiziertes Buch dieser Art hat es Vita tief gerührt, auch wenn es nicht sehr gut geschrieben ist. Schon lange schwelt in ihr das Vorhaben, selbst einen solchen Roman zu schreiben. Aber sie würde es wohl kaum besser machen als Radclyffe Hall, könnte der gleichen Versuchung nicht widerstehen, der die Autorin erlegen ist. Denn vermutlich ist es der unüberlesbare Appell, der Quell der Einsamkeit gerade das Genick bricht, fordert Hall darin doch, Homosexualität als gottgegeben und natürlich anzusehen, und das, so viel steht fest, hat zu nichts anderem als einem Aufschrei führen können.

Unwillkürlich blickt Vita zu ihrem Schrank, wo im obersten Fach in einer abschließbaren Reisetasche ihre heimliche Autobiografie ruht, mit Bleistift in ein großes Notizbuch geschrieben. 1920 hat sie sich darin die reine Wahrheit über ihre Ehe mit Harold und ihre Liebe zu Violet Keppel von der Seele geschrieben. Diesen Seiten hat sie auch die Überzeugung anvertraut, irgendwann einmal, in ferner Zukunft, werde die Gesellschaft so weit sein, gleichgeschlechtliche Liebe ebenso zu akzeptieren wie die Tatsache, dass es so viel mehr gibt als Männer und Frauen als unüberwindliche Gegensätze, ein Dazwischen, aufgefächert in verschiedenste Ausprägungen. Doppelnaturen wie sie selbst – nie hat sie sich so frei gefühlt wie in der Zeit, als sie nicht Vita, sondern Julian war, mit Violet in Paris –, in denen männliche und weibliche Anteile gleichermaßen existieren und wechselweise dominieren können. Wie viel Zeit bis dahin wohl noch vergehen muss? Nun, hundert Jahre werden es wohl mindestens sein.

Vita liest, vorerst vergehen nur ein paar Stunden. Sie folgt Orlando, der nicht nur sie selbst ist, sondern auch all ihre Vorfahren in sich vereint, durch Zeit und Raum. Von seinem Landsitz, der ihrem geliebten und verlorenen Kindheitsparadies Knole gleicht, womit Schurkin Virginia sie zum Weinen bringt, an den Hof Elisabeths I., verliebt sich mit ihm während des Großen Frosts glühend in die russische Prinzessin Sasha, ein Abbild Violets, und wird bitter enttäuscht, schreibt sich mit ihm erfolglos die Finger an Dramen und Gedichten wund, immer auf der Suche nach den richtigen Worten, begleitet ihn als Botschafter nach Konstantinopel, wo sie selbst zwei Jahre lang gelebt hat, heiratet eine Roma-Tänzerin, die den gleichen Namen trägt wie einst ihre Urgroßmutter, erwacht mit Orlando nach einem langen Schlaf als Frau – wie mühelos Virginia das gelingt! –, verliert ihres Geschlechts wegen nun ihren Landsitz mit allem Hab und Gut – so wie Vita nach dem Tod des Vaters Knole – und zieht, keinen Tag mehr alternd, mit ihr fort gen Balkan, um bei den Roma in den Bergen das einfache Leben zu leben, von dem auch Vita dann und wann träumt, bis sie schließlich in ein England zurückkehrt, das in mehreren Epochensprüngen von der Renaissance bis zur Romantik gelangt ist und wo Orlando sich wie sie selbst von der Frauenrolle so eingeengt fühlt, dass sie nachts in Männerkleidern auszugehen beginnt; wird vom Dunkel der Viktorianischen Ära niedergedrückt, heiratet schließlich einen Kapitän, der wie Harold sehr viel Weibliches an sich hat, gewinnt die Prozesse um ihre Besitztümer – erneute Tränen – und vollendet endlich ihr seit Jahrhunderten in Arbeit befindliches Langgedicht Die Eiche und erhält, wie auch Vita mit The Land, einen Preis dafür.

Irgendwann ist die letzte Seite da. Lächelnd liest sie die abschließende Kapriole, die Virginia in diesem Meisterwerk schlägt: Es endet heute, am Tag seiner Veröffentlichung.

Langsam schließt sie das Buch, lässt es in den Schoß sinken und den Blick nach innen gehen, während sie über den Einband streicht. Ihre Wangen glühen, sie fühlt sich ein wenig benommen. Oder nein, wie verhext fühlt sie sich. Orlando hat sie ganz in seinen, in ihren Bann gezogen, so wird sie es Virginia gleich in einem Brief mitteilen. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, ein Buch so zu schreiben, wie die Freundin es getan hat. Die Sprache, der Stil, beides ist anmutig wie immer, aber die Geschichte ist als Konglomerat aus Wahrheit und Märchen auch ein ungewohnt sprühendes Feuerwerk der Fabulierlust. Virginia hat das Kunststück geschafft, sie wird damit durchkommen, denn ihre Raffinesse verhindert, dass das Publikum das Wort Subversion! beim Lesen auch nur denkt. Chapeau, mon amour!

Vita legt das Buch zur Seite und steht auf. Sie braucht Abkühlung. Es regnet noch, aber nicht mehr so heftig. Als sie das Fenster öffnet, erfrischt der Wind ihre Wangen sofort, mit geschlossenen Augen streckt sie sich ihm entgegen. Die Benommenheit schwindet, ihr Geist klärt sich. Orlando. Ja, Virginia hat sie rekonstruiert, aus Worten neu gebildet, Nadelstiche dabei ebenso wohlgesetzt wie wärmende Sonnenstrahlen und gemeinsame Erinnerungen, die niemand wiedererkennen wird. Über dem Kaminfeuer geröstete Rosinenbrötchen.

Plötzlich fühlt sie sich erhaben, denkt einen so furchtlosen Gedanken, dass sie gleich ein wenig Angst bekommt. Vita schließt das Fenster, nimmt das Buch und setzt sich damit an ihren Sekretär, wo das Papier schon bereitliegt. Ein Brief an die Autorin muss geschrieben werden. Vorher will sie nur noch einmal durch die Seiten blättern und versinkt dann doch wieder darin, starrt hinein wie einst Narziss an der Quelle auf sein Spiegelbild. Diesen Gedanken muss sie sich für den Brief merken. Virginia habe eine neue Art von Narzissmus erfunden, wird sie ihr schreiben, denn sie habe sich in Orlando verliebt. Und einer schmucklosen Kleiderpuppe, wie sie doch eine sei, mithilfe ihres Füllers ein prächtiges, mit Juwelen besetztes Gewand übergeworfen.

Vita reißt sich los und beginnt, schreibt der Freundin das und alles, was in einem Brief gesagt werden kann, hebt einiges für einen gemeinsamen Moment mit ihr und ihrem Lieblingswein auf und behält das Wichtigste, das Fragilste, den Gedanken von vorhin, für sich: Virginia hat mit Orlando Knole für sie zurückerobert. Sie hat sie zwischen den Geschlechtern wandeln lassen, frei, sie hat sie verstanden. Heute kann Vita glauben, dass alles möglich ist.

Das hat Virginia ihr gegeben.

EINS

Zauber des Anfangs: Annäherung (Januar bis Juli 1924)

Die Beine, die Hände, der Körperbau waren die eines Jungen, aber kein Junge hatte je einen solchen Mund gehabt; kein Junge diese Brüste; kein Junge Augen, die aussahen, als wären sie vom Grund des Meeres gefischt worden.Orlando

Das Auftreten der Aristokratie ähnelt dem der Schauspielerinnen – keine falsche Schüchtern- oder Bescheidenheit – […] ich fühle mich dagegen jungfräulich, schüchtern, wie ein Schulmädchen. Dennoch gab ich nach dem Abendessen plappernd meine Ansichten zum Besten. Sie ist ein Grenadier; hart, wunderschön, männlich.

Virginia in ihrem Tagebuch, 15.Dezember 1922

MrsWoolf ist so einfach: Sie macht unbedingt den Eindruck von etwas Großem. Sie ist völlig ungekünstelt, ganz ohne äußere Verzierungen – sie zieht sich abscheulich an. […] Sie ist sowohl distanziert wie menschlich, schweigt, bis sie etwas sagen will, und sagt es dann unübertrefflich gut. […] Darling, ich habe richtig mein Herz verloren.

Vita an Harold, 19.Dezember 1922

Vor zwei Tagen haben die Nicolsons hier gegessen. Unter elektrischem Licht zeigen Eier dunkle Flecken. Soll heißen, wir haben sie beide für unheilbar geistlos befunden.

Virginia in ihrem Tagebuch, 13.März 1923

Die Sekretärin des P.E.N.-Clubs hat mir geschrieben, dass ich zum Mitglied gewählt worden bin. Ich bedaure sehr, dass ich ablehnen muss, da ich aus den Clubunterlagen ersehen kann, dass es sich um einen reinen Dinner Club handelt […].

Virginia an Vita, 15.April 1923

18.JANUAR 1924 HOGARTH HOUSE, RICHMOND, GREATER LONDON

»Ich war wirklich entzückt, als ich hörte, dass Sie Ihren Hauptwohnsitz in die Stadt verlegen. Mit Ihnen darin wird London gleich viel heller sein – und zwar jegliche Bedeutung betreffend, die man diesem Wort nur geben kann.« Vita senkte den Blick auf ihren Pudding, lächelte nach innen gekehrt, als wäre sie ebenso überrascht und erfreut über ihr kleines Sprachspiel wie über den anstehenden Umzug. Dann fing sie sich und hob ihren Likörkelch. »Lassen Sie uns darauf anstoßen.«

Lord Berners, den Vita ihr hatte vorstellen wollen, weil er nicht nur Ehrenattaché und Komponist war, sondern auch mit dem Gedanken an die Schriftstellerei spielte, tat es ihr gehorsam nach, also hob auch Virginia ihr Wasserglas. Immerhin hatte es fast das ganze Dinner gebraucht, bis sie auf die Neuigkeit zu sprechen kommen konnte. Dafür kannte sie nun bereits die gesamte Lebensgeschichte des Lords einschließlich seiner Zeit als Attaché in Konstantinopel, wo er das Ehepaar Nicolson kennengelernt hatte. Er war blass und rund, sein Auftreten aber von einer gewissen Entschlossenheit, wobei es Virginia ein wenig so vorkam, als hätte er diese allein seinem Titel zu verdanken. »Sie können wohl kaum entzückter sein als ich, liebe Vita. Schließlich werden Sie ja nicht von einer Druckpresse bedrängt. Wir sitzen nicht ohne Grund in der Küche. Zuerst hat sie mit allem Zubehör das Esszimmer belegt – ein weiteres Exemplar hält die Speisekammer besetzt –, und nun macht sie uns langsam, aber sicher den Platz im eigenen Bett streitig.«

»Interessantes Szenario«, sagte Lord Berners. »Vielleicht stelle ich es in meinem Gästezimmer nach.« Er lachte herzhaft über das, was ein Scherz sein mochte, vielleicht aber auch nicht, denn der Lord war Vitas Bericht nach bekannt für seinen Hang zur Exzentrik.

»Nun, am Tavistock Square wird die Hogarth Press jedenfalls im Keller ihr neues Zuhause finden. Er gleicht einem Labyrinth, und alles, was sich hier stapelt, wird einen eigenen Platz bekommen. Wir wollen unbedingt versuchen, die Anzahl der erscheinenden Titel stetig zu erhöhen.« Und sehen, ob es uns gelingen wird, den Umsatz so zu steigern, dass Leonard die Redakteursstelle bei der Nation aufgeben kann, dachte sie bei sich.

»Das müssen Sie«, meinte Lord Berners. »Sie haben ein Händchen für Talente. Ich bin kein großer Freund von Lyrik, aber Das wüste Land war eine Offenbarung!«

»Eliot ist wunderbar, ein sehr korrekter Mann. Wir haben schon 1919 einen Band mit sieben Gedichten von ihm veröffentlicht, das war erst unser viertes Buch, aber es wurde in der Literary Supplement gelobt, und eines Morgens danach fanden wir den Boden vor der Haustür mit Briefen übersät vor. Bestellungen von Buchhändlern aus dem ganzen Land.«

Lord Berners strich sich anerkennend nickend über den Schnurrbart. »Dann können Sie und Ihr Mann sich durchaus so etwas wie seine Entdecker nennen.«

»Eliot jedenfalls hat einen guten Anteil daran, dass wir, was als Freizeitbeschäftigung gedacht war, nun etwas professioneller aufziehen wollen.« Virginia hauchte das Streichholz, mit dem sie sich gerade eine Zigarette angezündet hatte, aus und beobachtete, wie die Glut erlosch. »Aber wissen Sie, mehr noch als auf den Ausbau des Verlags freue ich mich auf London selbst. Kultur, Freunde, Bücher, Verlage, all die anregenden Großstadtszenarien werden wieder in greifbarer Nähe sein. Ich denke, meinem Schreiben wird es guttun.«

Für einen kurzen Moment versank sie in der Vergangenheit. Seit Leonard und sie zwei Jahre nach ihrer Heirat und einer Reihe von Katastrophen, die beinahe zu ihrem Tod geführt hatten, aus ihrer kleinen Wohnung im Clifford’s Inn und nach Richmond gezogen waren, hatte sie sich oft abgeschnitten von der Welt gefühlt. Leonard hatte, auch als es ihr längst besser ging, weiter darauf beharrt, der Trubel im Zentrum Londons würde ihre Nerven zu sehr strapazieren. Seine Fürsorge war damals gewiss ihre Rettung gewesen, doch von der Art, dass jeder Ratschlag, der einmal aus dem Mund eines Arztes kam, wörtlich und auf ewig befolgt werden musste. Dabei nahmen sie inzwischen so häufig an Gesellschaften in London teil, dass der Umzug nach Bloomsbury sich mehr als anbot. Nun war es ihr also endlich gelungen, sich durchzusetzen. Ach, Genugtuung fühlte sich gut an.

»Wann ist es denn so weit?«, fragte Lord Berners, der Augenblicke des Innehaltens offenbar nicht ertrug.

»Anfang März wahrscheinlich.«

»Ich könnte Ihnen den Rolls-Royce für den Umzug leihen, würde das helfen?«, preschte Vita, wie immer ohne falsche Zurückhaltung, vor. Bei dem Essen bei Clive – ihr Kennenlernen im Dezember 1922 – war ihr eine Schmuckperle ins Essen gefallen, und sie – papageienbunt gekleidet, rotwangig und mit Damenbart gleichzeitig einer Göttin und einem Grenadier gleichend – hatte sie völlig unbekümmert mit einer Hand herausgefischt, Clive geschenkt und nach Likör verlangt.

»Sehr liebenswürdig, Vita. Aber wir werden wohl alles einer Umzugsfirma überlassen. Genug davon. Wie ich sehe, können die Mädchen abräumen. Gehen wir doch ins Wohnzimmer und sprechen über Tiefsinnigeres.«

Wie sich herausstellte, zog Lord Berners das Lachen dem Denken vor. Kaum saßen sie eng beieinander am Kamin – Virginias Terriermischling Grizzle biederte sich sofort bei Vita an, leckte ihr die Hand, warf sich wedelnd auf den Rücken – und hatten sich eine Zigarette angezündet, ergänzte er die Eckpfeiler seiner Biografie um allerlei witzige Anekdoten, die sämtlich Zeugnis seiner Unangepasstheit ablegten. Ganz selbstverständlich fing er bei Adam und Eva an, nämlich seiner Kleinjungenrache, zu deren Zweck er alle Toilettenschlüssel im Haus seiner Mutter einsammelte und in den Teich warf, nachdem sie ihn wegen schlechten Betragens in einen Schrank gesperrt hatte. Es verstand sich von selbst, dass er hier und heute derjenige war, der sich am köstlichsten darüber amüsierte.

Auch Vita hatte nichts den Intellekt Anregendes beizutragen, und das, obwohl sie, Anfang dreißig und damit zehn Jahre jünger als Virginia selbst, bereits sehr erfolgreich als Schriftstellerin war. Aber nun, sie schrieb unglaubliche fünfzehn Seiten am Tag, der echte Geist des Künstlers fehlte ihr, auch wenn sie im Gegensatz zu ihrem Gatten Harold gute Ansätze besitzen mochte.

»Kennen Sie Moore?«, versuchte Virginia dem Gespräch eine neue Richtung zu geben. Natürlich meinte sie George Edward Moore, den von den Bloomsberries hochverehrten Philosophen, doch Vita fragte zurück: »Sie meinen den Romancier?« Sie dachte an George Augustus, den skandalumwitterten alten Realisten.

Virginia war kurz davor, »Mehr Hirn, oh Herr, mehr Hirn!« auszurufen, so wie es George Meredith in dem Sonett tat, das sie schon in ihrer Jugend gern zitiert hatte. »Aber nein, Vita, warum sollte ich ausgerechnet über ihn reden wollen? Der moderne Schriftsteller muss den Realismus aufgeben, und zwar dringend. Wir haben wohl wirklich sehr unterschiedliche Ansätze.«

Innerlich krümmte Vita sich unter diesem Hieb zusammen, äußerlich behielt sie bis auf ein kurzes Zusammenpressen der Lippen die Contenance. Plötzlich fühlte sie sich in den letzten März zurückversetzt, als Virginia Harold und sie zu einer Party im Haus ihrer Schwester Vanessa geladen hatte. Seit jeher traf sich die Bloomsbury-Gloomsbury-Bande bevorzugt dort, und an jenem Abend sollten Harold und sie in ihren Kreis eingeführt werden. Ein Ereignis, dem man am besten mit ein wenig Freude, vor allem aber mit Furcht begegnete. Und mit Aufregung, denn es war ihr fünftes – und in der Folge dann auch bis heute letztes – Aufeinandertreffen mit Virginia gewesen, ihr Herz schon damals unrettbar an sie verloren. Seit Jacobs Zimmer hielt sie sie für die ohne Frage beste zeitgenössische Schriftstellerin, aber da war noch mehr. Diese schrecklich nachlässig gekleidete und gekämmte Frau, bar jeder äußeren Verzierung, offenbarte bei genauerem Hinsehen Anmut und eine geistige Schönheit, der sie sich nicht hatte entziehen können.

Der Abend in Bloomsbury verlief jedoch nach einem guten Anfang äußerst unerfreulich. Vanessa zeigte ihnen ihr Atelier, während die Party bereits an Fahrt gewann. Vor allem Maler und Malerinnen waren anwesend – Duncan Grant, Vanessas Lebensgefährte, außerdem Clive Bell, mit dem sie nach wie vor verheiratet war, Ethel Sands und Roger Fry, aber auch Schriftsteller wie David Garnett und Lytton Strachey befanden sich unter den Gästen. Es wurde getrunken, getanzt, gesungen und sogar ein kleines Schauspiel aufgeführt, alles in gelassener, heiterer Stimmung.

Doch als es spät wurde und der Kreis sich bis auf den harten Kern verkleinerte, standen Harold und sie mit einem Mal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alle Anwesenden schienen nur darauf zu warten, dass einer von ihnen beiden sich mit einem ungeschickten Satz lächerlich machte. Klein und dumm war sie sich bald vorgekommen, aber besonders Harold geriet in Bedrängnis, als Lytton Strachey, der wie er Biografien verfasste, und Duncan Grant plötzlich auf unpassend ironische Art infrage stellten, ob die Schriftstellerei wirklich etwas sein könnte, das die Natur ausgerechnet ihm mit in die Wiege gelegt hatte. Und das, obwohl gerade eben seine Tennyson-Biografie erschienen war! Vor lauter Verärgerung geriet der arme Harold ins Stammeln und brachte keinen geraden Satz mehr heraus.

Immerhin, Virginia hatte seine Not bemerkt und war für ihn in die Bresche gesprungen, merkte an, die Biografie sei ein Genre, das sich im Umbruch befinde, weswegen im Moment niemand wisse, ob es nicht gerade er sei, der am Ende einen wichtigen Teil zu ihrer Erneuerung beitragen werde. Dennoch hatten sie sich seit diesem Tag nicht wiedergesehen, nur sporadischen Briefkontakt gehabt. Sie vermutete, Virginia mit der Anfrage verärgert zu haben, ob sie sich nicht für deren Aufnahme in den P.E.N.-Club einsetzen solle, denn während Vita die Aufnahme immer noch als Ehre empfand, beinhaltete sie für Virginia offenbar wegen ihrer Abneigung gegenüber dem Konservativismus etwas Ehrenrühriges. Sie konnte wirklich ein Snob sein.

Am heutigen Abend, der auf Vitas eigene Initiative zurückging, weil ihr genau dieser Snob trotzdem gefehlt hatte, sollte nun offenbar sie die Zielscheibe abgeben. Mal sehen, ob sie das nicht verhindern konnte. »Virginia, warum schreiben Sie nicht auch eine kleine Geschichte für das Puppenhaus der Königin?« Das Wort Puppenhaus war selbstredend zu gering für dieses kleine Weltwunder, das Prinzessin Marie Louise vor drei Jahren in Auftrag gegeben hatte, um damit ihrer Cousine, Queen Mary, ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Ein Geschenk des Volkes an seine Königin und gleichzeitig Meisterstück seiner besten Kunsthandwerker und Künstler sollte es sein, bevölkert mit Miniaturnachbildungen der Ausstattung von Schloss Windsor, winzigen Originalgemälden wichtiger Maler und, ja, auch einer Bibliothek mit Werken zeitgenössischer Schriftsteller. »Es wird in diesem Jahr fertiggestellt und der Öffentlichkeit präsentiert, aber noch ist es sicher nicht zu spät! Ich konnte es kaum glauben, als der Brief der Prinzessin kam. Was für eine Ehre, in einem Atemzug mit literarischen Genies wie Kipling, Conrad, Conan Doyle und Maugham genannt zu werden!«

»Und dann mit ihnen in einer Miniaturbibliothek zu landen«, sagte Virginia mit spöttisch geschürzten Lippen. »Wirklich ein gewagter Atemzug, diese Aufzählung. Aber sagen Sie, Vita, hat das Puppenhaus denn auch ein Wasserklosett?«

»Ja doch, hat es, es gibt fließend Wasser, Strom und sogar einen Aufzug!«, rief sie aus, merkte jedoch im selben Moment, dass sie aufgezogen worden war. Die Hitze, die ihr daraufhin ins Gesicht schoss, ließ sie überraschend forsch werden. »Manchmal sind Sie schon ein bisschen hochnäsig, Virginia.«