0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Project Gutenberg

- Sprache: Deutsch

Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Ähnliche

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt.

Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet.

Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so ausgezeichnet.

Weitere Anmerkungen zur Transkription finden sich am Ende des Buches.

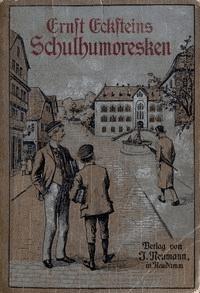

Gesammelte Schulhumoresken

enthaltend die früheren Sammlungen

Besuch im Karzer – Katheder und Schulbank – Schulmysterien – Stimmungsbilder aus dem Gymnasium – Samuel Heinzerlings Tagebuch

und eine Anzahl in Buchform noch nicht veröffentlichter Geschichten

Von

Ernst Eckstein

Neudamm Verlag von J. Neumann

Inhalts-Verzeichnis.

Seite

Schülertypen

9

Wie der Quartaner Holzheimer Primus wurde

17

Ein Familienereignis

23

Knebelii discipuli Threnodia

34

Aus den Privataufzeichnungen des Sekundaners Heppenheimer:

Erstes Bruchstück

35

Zweites Bruchstück

44

Doktor Veit

54

Erinnerungsbilder

60

Allerlei Unarten

74

Der entrüstete Oberlehrer

95

Der Bierparagraph

96

Vom Rauchen

103

Die Lyrik auf dem Gymnasium

110

Die Primanerliebe

120

Aus dem Schuldbuche Wilhelm Rumpfs

127

Eindrücke aus dem Karzer

137

Der Besuch im Karzer

163

Samuel Heinzerlings Tagebuch

181

Aus Samuel Heinzerlings nachgelassenen Papieren:

I. Der schnöde Primaner-Triumph

200

II. In der Bierstube

201

Die Klassenprüfung

203

Ferien

211

Das Maturitätsexamen

218

Vorwort.

Die vorliegende Sammlung vereinigt zum erstenmal Ernst Ecksteins sämtliche Schulhumoresken in einem Band. Einige davon, wie »Der Besuch im Karzer«, »Samuel Heinzerlings Tagebuch«, »Schulhumor« u. a., sind als Einzelbände erschienen und haben in vielen Tausenden von Exemplaren Verbreitung gefunden; andere sind aus dem Buchhandel gänzlich verschwunden oder wurden nur in Zeitschriften veröffentlicht; alle aber haben sich so zahlreiche Freunde erworben, daß in dem großen Kreise derselben zum mindesten die Sammlung sicher freudig begrüßt werden wird. Daß sie auch Widerspruch erfahren dürften, wird ihrer Verbreitung vermutlich ebensowenig schaden, wie dies bei den verschiedenen Einzelausgaben der Fall gewesen ist. Ist doch »Der Besuch im Karzer« – an einem regenschweren Herbsttage in Rom entstanden und in den »Fliegenden Blättern« zuerst veröffentlicht – bis auf den heutigen Tag eines der gelesensten deutschen Bücher geblieben, obgleich er von verknöcherten Pädagogen von jeher in Acht und Bann getan und als ein Schädling bezeichnet worden ist, geeignet, die Autorität der Lehrer und damit die in der Schule so nötige Disziplin zu untergraben.

Aber lassen sich solche, für den Wert oder Unwert der Humoresken übrigens ganz gleichgültige Behauptungen im Ernste aufrecht erhaben? Wer, der je eine Schulbank gedrückt, hat nicht mit scharfen Augen alle die kleinen Schwächen seiner Lehrer im Fluge herausgefunden und an lustigen Schülerstreichen sich erfreut? Aber hat dies alles vermocht, in Tausenden von Schülerherzen Liebe und Verehrung, Anhänglichkeit und Dankbarkeit zurückzudämmen, die tüchtige Lehrer allezeit überreich gefunden haben? So haben auch Ernst Ecksteins Schulhumoresken niemals auch nur den geringsten Schaden gestiftet oder gar mit zu der Verrohung unserer Jugend beigetragen, über die man jetzt so vielfach klagen hört. Aber sie haben manch' müdes und trübes Auge hell aufleuchten lassen in der Erinnerung an die, ach! so lange entschwundene sonnige und goldene Schülerzeit, und manches herzliche Lachen haben sie ausgelöst bei vielen, die im Ernste des Lebens das Lachen beinahe verlernt hatten. Möge ihnen dies auch in Zukunft immer gelingen, dann werden sie ihre Aufgabe auch im Sinne und nach dem Wunsche ihres Autors voll erfüllt haben.

Schülertypen.

Das Gymnasium ist für den, der ein offenes Auge besitzt, so recht eigentlich die Schule der Menschenkenntnis. Später im bürgerlichen Leben hat man kaum je die Gelegenheit, so eingehende Charakterstudien zu machen, wie hier, wo der tägliche Verkehr und die noch mangelnde Routine des Komödiespielens die überraschendsten Blicke in die verschiedenen Individualitäten gewährt. Im Gymnasiasten, zumal im Primaner, ist das künftige Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft bereits bis auf wenige unbedeutende Retouchen vorgezeichnet. Wer in diesem aufgeschlagenen Buche zu lesen versteht, der wird jedem einzelnen schwerlich ein unrichtiges Prognostikon stellen. Selbst mit der geringen Erfahrung, die ich in Prima besaß, wußte ich mir doch von gar manchem unter meinen Kameraden ein Zukunftsbild zu entwerfen, das sich nachmals in seinen wesentlichen Zügen verwirklicht hat.

Da die Menschheit überall die gleiche ist, so wiederholen sich auch die Schülertypen mit einer fast mathematischen Regelmäßigkeit. Fassen wir die hervorragendsten etwas näher ins Auge.

Da finden wir zunächst den von seiner eigenen Tüchtigkeit mannhaft durchdrungenen Kernschüler, meist Sohn einer armen Witwe, der er durch fleißige Privatstunden einen Teil ihrer Sorgen abnimmt. Er besitzt einen lobenswerten Eifer und eine klare, ruhige Intelligenz, die hin und wieder kleine, von ihm krankhaft überschätzte Anläufe in der Richtung der Phantasie nimmt; daher er denn zuweilen den Versuch macht, die Themata des deutschen Aufsatzes novellistisch zu behandeln. Er ist sich eines tief sittlichen Ernstes bewußt und übt gegen diejenigen seiner Kameraden, über die er sich hoch erhaben dünkt, das heißt also gegen alle, einen gewissen väterlichen Sarkasmus. Klein von Statur, sucht er diesem Mangel durch eine straffe Haltung und durch eine biedermännliche Art des Auftretens abzuhelfen. Über die jugendlichen Schwärmer, die da halbe Nachmittage vertrödeln, nur um ein einziges Mal dem blonden Töchterchen des Professors zu begegnen, zuckt er mitleidig die Achseln. Sein Herz ist zwar nicht unempfindlich; vielmehr hat auch er bereits eine stille Neigung; aber konsequent und logisch, wie er ist, betrachtet er solche zwecklosen Huldigungen als Zeitvergeudung. Er lebt sich und der Wissenschaft, absolviert das Maturitäts-Examen mit Nummer eins, scheint nach Erlangung dieses Resultates um zwei Zoll gewachsen zu sein, gebärdet sich wie der bedeutende Mann kat' exochen, studiert Philologie, beendet sein Triennium gleichfalls mit Auszeichnung, ist ein halbes Jahr später vierzehnter Oberlehrer in Liegnitz und heiratet seine Mathilde nach einer verhältnismäßig kurzen Brautschaft. Er hält seine Zöglinge streng im Zaum, sendet seiner Mutter alljährlich eine kleine Unterstützung und erzeugt drei oder vier Kinder. Hiermit aber ist seine »Tüchtigkeit«, die in Prima so selbstbewußt auf den Troß der Nichttüchtigen herabschaute, ein für allemal erschöpft; von irgend einer bedeutenden Leistung bekommt die erwartungsvolle Heimat nichts zu hören. Er, der sich als der Mann seines Jahrhunderts gerierte, ist ganz und gar aufgegangen in der Ernährung und Fortpflanzung. Im vierzigsten Jahre schreibt er vielleicht eine lateinische oder französische Grammatik, die unbekannt bleibt wie der Name ihres Verfassers. Trotz alledem und alledem hält er sich nach wie vor für das Ideal eines Menschen; er ist nur darum nicht Lessing und Goethe, weil seine Tätigkeit als Gymnasiallehrer ihn so sehr in Anspruch nimmt, daß ihm für alle anderen Dinge die Zeit fehlt. Auch in der Malerei – er hat seiner Frau zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag ein Album überreicht, dessen Titelblatt er eigenhändig gezeichnet – auch in der Malerei mangelt ihm nur die Muße. Da aber Raphael einem bekannten Ausspruch zufolge selbst dann ein großer Maler gewesen sein würde, wenn er ohne Arme auf die Welt gekommen wäre, so fühlt sich auch unser ehemaliger Kernschüler im tiefsten Grund seines Wesens dem großen Urbinaten oder doch etwa den Herren Maratta und Domenichino ebenbürtig.

In politischen Dingen huldigt er einem ernsten, gemessenen Liberalismus. Was seine religiösen Überzeugungen angeht, so liegt ihm das Dogma ferne; doch ist er fest überzeugt, daß dereinst in den unbekannten Regionen des Jenseits eine Vergeltung, das heißt in seinem speziellen Fall eine Belohnung, eintreten wird; unter welcher Form, ist ihm gleichgültig.

Eine höchst traurige Erscheinung im Schülerkreise ist der ausgesprochene Dummkopf. Wer kennt ihn nicht? Mit blöden Augen und einem Gesichtsausdruck, der die vollkommenste Gleichgültigkeit gegen alle Erscheinungen der Außenwelt bekundet, so sitzt er da, stramm, breitschulterig, nichts weiter als eine Raumerfüllung. Richtet der Lehrer eine Frage an ihn, so erhebt er sich schwerfällig und glotzt: niemals ist eine Antwort über seine Lippen geglitten; aber auch niemals hat ihn diese Unfähigkeit, zu antworten, aus dem Gleichgewichte gebracht. Er ist zwar nicht imstande, das Horazische Nil admirari ins Deutsche zu übersetzen; dagegen scheint ihm der Kern dieser Worte vollkommen in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Der Dummkopf ist gleich unempfindlich gegen den Fluch der Lächerlichkeit, wie gegen eine dröhnende Standrede. In jeder Klasse haftet er zwei bis drei Jahre lang; in Sekunda sproßt ihm bereits ein erfreulicher Vollbart; in Prima weist seine Statur ein kräftiges Embonpoint auf. Er avanciert indes selten bis in die erste Klasse: meist haben sich seine Angehörigen schon vorher überzeugt, daß die akademische Bildung nicht das Feld ist, auf welchem der Dummkopf zu reüssieren vermag, daher er denn in der Regel als Sekundaner die Karriere des Landwirts ergreift – eine Umwandlung, die mit einemmal Leben in die träge Masse bringt. Der Dummkopf, der im Gymnasium zu faul schien, nur ein Glied zu rühren, treibt sich jetzt tagelang auf den Äckern herum und verrichtet die schwersten Arbeiten. Nach Verlauf von zehn Jahren finden wir ihn nicht selten als Rittergutsbesitzer wieder; ja, wenn er aus guter Familie ist, läßt er sich vielleicht in den Reichstag wählen, wo seine Tätigkeit, je nach Umständen, in »lautem Murren« oder in »Heiterkeit« besteht. Mit vierzig Jahren wird er Ökonomierat; auch entgeht ihm selten der Rote Adlerorden.

Sehr häufig verwechselt der Unverstand der Lehrer eine andere Spezies, nämlich den einseitig begabten Schüler, mit dem Dummkopf. Das zukünftige naturwissenschaftliche Genie legt nicht selten für das Studium der Sprachen eine absolute Talentlosigkeit an den Tag, die höchstwahrscheinlich mehr aus dem Mangel an Lust, als aus dem an wirklicher Begabung hervorgeht. So wurde dem berühmten Chemiker Justus Liebig von seinen Lehrern insgesamt das trübste Prognostikon gestellt. Die Naturwissenschaften hatten damals an den öffentlichen Schulen so gut wie keine Vertretung. Der junge Liebig, der sich schon früh eifrig mit seinem Lieblingsstudium beschäftigte, ist gewiß hundertmal vom Katheder herab in der bekannten Weise apostrophiert worden: »Denken Sie an mich, Liebig! Wenn Sie so fortfahren, so werden Sie über kurz oder lang Schiffbruch leiden!« Oder: »Was wollen Sie eigentlich einmal werden? Ich für meinen Teil bin ratlos.« Oder: »Wenn Sie nicht endlich zur Besinnung kommen, so werden Sie der Schandfleck Ihrer Familie werden!« Wie muß sich Justus von Liebig in späteren Jahren bei der Erinnerung an diese Prognostika amüsiert haben! Er, der Schöpfer der modernen Chemie, dem Tausende von Wißbegierigen aus allen Ländern der Erde zuströmten, er, der scharfsinnige, philosophische Kopf, der, im Gegensatz zu den aberwitzigen Apothekergehilfen und Barbiergesellen, den Gedanken, die Verstandesoperation als das Wesentliche, das Experiment aber gewissermaßen nur als die Probe auf das Exempel bezeichnete! Was ist aus den Lehrern geworden, die dem genialen Forscher den »unvermeidlichen Schiffbruch« weissagten? Ihr Gedächtnis ist mit ihren Leibern zu Grabe gegangen, während der Name Liebigs leuchten wird, so lange es eine Wissenschaft gibt.

Hier gilt es also, sehr wohl zu unterscheiden. Nicht jeder ist ein Dummkopf, der einen schlechten lateinischen Aufsatz schreibt, denn alles Genie reicht hier nicht aus, sobald die positiven Kenntnisse mangeln, und diese sind nur durch Fleiß oder doch durch Aufmerksamkeit zu erwerben. Ein universell begabter Kopf wird allerdings, selbst wenn er eine ausgesprochene Vorliebe für ein spezielles Fach besitzt, auch die übrigen Fächer spielend bewältigen. So läßt sich denn z. B. nicht denken, daß ein Mann wie Schopenhauer auf irgend einem Gebiet hinter seinen Mitschülern zurückgestanden hätte. Aber solche Naturen sind äußerst selten, daher wir sie den Schülertypen nicht beizählen dürfen.

Eine weitverbreitete Spezies von Schülern repräsentiert der humoristisch beanlagte Autoritätsfeind, wie ich ihn mit großer Ausführlichkeit in der Gestalt meines unvergeßlichen Freundes Wilhelm Rumpf zu zeichnen versucht habe.

Der humoristisch beanlagte Autoritätsfeind ist das sanguinische Element auf der Polhöhe. Mit einer edlen Sorglosigkeit erträgt er die empfindlichsten Freiheitsberaubungen. Von überaus leichter Fassungsgabe, bedarf er durchaus keiner Vorbereitung, um in den meisten Fächern mit Glanz zu bestehen. Der krankhafte Ehrgeiz, wie er den oben gezeichneten »tüchtigen« Schüler beseelt, ist ihm fremd. Auch ihm wird von ernsten Pädagogen vielfach der bevorstehende Schiffbruch angekündigt, eine Prophezeiung, die er mit dem freundlichsten Lächeln von der Welt hinnimmt. Er macht in der Regel eine mehr oder minder glänzende Karriere, gleichviel auf welchem Gebiete.

Eine sehr unangenehme Erscheinung ist der frühreife Schüler. An den erheiternden Störungen und sonstigen Zwischenfällen nimmt er nur beiläufig Teil; dagegen ist er anerkannt als Sachverständiger auf dem Gebiete des Tabaks und des Bieres. Er trägt in elegantem Futteral eine Meerschaumspitze bei sich, deren kunstgerechtes Anrauchen ihm wochenlang als Ideal vorschwebt. Er verkehrt fast nur mit Studenten. Jene platonischen Regungen, die man unter der Bezeichnung der Primanerliebe versteht, sind ihm fremd. Er wirft sein Auge vorzugsweise auf die Feminina der dienenden Klasse, da seine Wünsche durchaus realistischer Natur sind. Seinem späteren Entwicklungsgang sind sehr verschiedene Wege vorgezeichnet. Nicht selten wird er ein brauchbarer Mediziner. Mitunter benutzt er die geringe Konkurrenz auf dem Gebiete der Theologie und entpuppt sich so schließlich als ehrsamer Landprediger, der die Bauern auffordert, die Lüste des Fleisches zu töten und dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Oft auch ereilt ihn als Folge seiner schon so früh begonnenen Exzesse ein vorzeitiger Tod.

Noch unangenehmer als diese Spezies ist der hämische Denunziant. Er gehört unter die Stillen im Lande und benutzt jede Gelegenheit, wo er einem Mitschüler einen Schabernack spielen kann. Seine Haltung ist gebeugt, sein Blick unstet und lauernd. Soll irgendwo in der Umgebung der Stadt eine Orgie gefeiert werden, so benachrichtigt er den Direktor in einem anonymen Briefe. Findet eine Untersuchung statt, so ist er stets »wahrheitsliebend«, wenn nicht etwa die Furcht vor den Fäusten seiner Kameraden ihn zum Schweigen veranlaßt. Die Lehrer geben sich zwar den Anschein, als ob sie diese Gattung von Schülern sehr hoch schätzten; im Grund ihres Herzens widmen sie ihnen jedoch eine unbegrenzte Verachtung. Auch diese Sorte macht unter Umständen Karriere, materielle wenigstens; zu Ruhm und Ansehen freilich bringen sie es höchstens für kurze Zeit.

Fast jede Klasse hat ferner ihren genial sein wollenden Wirrkopf. Ich meinesteils entsinne mich der köstlichsten Exemplare. Der Wirrkopf ist frühzeitig Mitglied des städtischen Gesangvereins. Er komponiert selbstgedichtete Texte, er treibt Ästhetik, ja, er liest vielleicht Hegel oder Schopenhauer. Von alledem sieht es in seinem Gehirn so wüst aus, daß kein logischer Gedanke mehr aufzukeimen vermag. Seine deutschen Aufsätze strotzen von widernatürlichen Bildern. Ich erinnere mich, daß wir in Prima eine Arbeit über das böse Gewissen zu liefern hatten. Der Wirrkopf der Klasse schloß seinen Aufsatz mit der pathetischen Phrase: »Und so liegt denn das böse Gewissen wie ein eiserner Klotz vor der Tür, der in jedem Augenblick wie Gift durch die Adern strömt und selbst im Tode kein Ende nimmt.« Der Wirrkopf war verblendet genug, mir dieses unglaubliche Zeug am Tage vor der Einlieferung vorzulesen, in der Erwartung, meinen bewundernden Beifall zu ernten. Ich setzte ihm auseinander, daß hier eine heillose Vermischung der heterogensten Dinge vorliege; aber mit geringschätzigem Lächeln wies er meinen Einwand zurück, so daß er denn später vom Katheder herab vor der corona commilitonum des Blödsinns bezichtigt wurde. Aber selbst diese Konstatierung der Sachlage blieb fruchtlos. Der Wirrkopf war von seiner Leistung so eingenommen, daß er sie später als Broschüre drucken und an seine Freunde verteilen ließ.

Jede wirkliche Leistung betrachtet der Wirrkopf als etwas Geringfügiges. Er hat hierin eine gewisse Verwandtschaft mit dem »Tüchtigen«, nur daß der gleiche Irrwahn hier aus einer anderen Quelle fließt. Der Wirrkopf macht in der Regel eine sehr obskure, sang- und klanglose Karriere; aber er trägt sich nach wie vor mit dem Bewußtsein, daß er das einzige wahrhafte Genie seines Jahrhunderts ist. Hat einer seiner früheren Schulkameraden später eine hervorragende Stellung errungen, so lächelt er über diese »ephemeren« Erfolge. Er schreibt vielleicht ein Tagebuch, in welchem ab und zu Betrachtungen über das rasche Vergehen der Zeit (die ganz im Gegensatz zu dem eisernen Klotz des Gewissens durchaus nicht vor der Tür liegen bleibt) mit Ausrufen über die Verblendung des Menschengeschlechts und die Verwerflichkeit der Pariser Moden abwechseln. Die Titelseite dieses Tagebuches trägt die Aufschrift: Erga paralipomena, ein bescheidener Anklang an die kleinen Schriften des Frankfurter Philosophen. Der Wirrkopf ist in die Welt gekommen, um seinen Mitmenschen die wahre Einsicht über das Wesen der Kunst und der Philosophie zu bringen; freilich, wie alle großen Geister wird er erst nach seinem Tode anerkannt werden. Dieses Bewußtsein verleiht allem, was er tut, eine eigentümlich groteske Würde. Er setzt kein Seidel an den Mund, ohne sich die Frage aufzuwerfen, ob dieses Glas nicht im Grunde ein beneidenswertes Objekt sei, da es von den Lippen eines so hervorragenden Sterblichen ausgeschlürft werde. Wenn er sich kämmt, so lächelt er bei dem Anblick der ihm allenfalls ausgehenden Haare still vor sich hin … Wie manche junge Dame würde sich glücklich schätzen, wenn sie drei oder vier dieser Haare für ihr Medaillon erwerben dürfte! Denn – das hätten wir beinahe vergessen – der Wirrkopf hält sich dem weiblichen Geschlecht gegenüber für unwiderstehlich. Mit edler Offenheit spricht er von seinem geistvollen Auge, auf das er sich ja durchaus nichts einbildet. In der Tat besitzt er einen schwärmerischen Aufschlag, der namentlich bei jungen Pfarrerstöchtern von ergreifender Wirkung ist. Nach langem Hin- und Herwählen verlobt er sich mit einem herzlich unbedeutenden Frauenzimmerchen. Da er vermöge seiner Wirrköpfigkeit nur langsam auf der Skala der bürgerlichen Existenz emporklimmt, so dauert sein Brautstand sieben, acht, neun und mehr Jahre. Er heiratet dann seine Braut aus Grundsatz; die eigentliche Verliebtheit ist längst zu Grabe gegangen. Aber der Wirrkopf tröstet sich mit der Tatsache, daß alles Glück in diesem Jammertale nur ein Phantom ist. In stillen Sommernächten überläßt er sich ganz und gar dem Weh über sein im Grunde verfehltes Dasein. Er singt dann das von ihm selbst verfaßte Klagelied »Herbstschauer« mit dem Refrain »Die Blätter, sie fallen« zu einer heftig verstimmten Gitarre und erzeugt dadurch ein Echo in der Brust sämtlicher benachbarten Hofhunde. Plötzlich stürzt seine dicke Jeanette auf den Altan und ruft ihm schwer keuchend die Worte zu:

»Aber um Himmels willen, Eduard, du weckst ja die Kinder!«

Im Innersten geknickt, stellt er die Gitarre an die Wand. Die Prosa des Lebens hat seine Seele aus den Regionen des Äthers wieder herabgerissen in die dunklen Tiefen Sansaras; voll stummer Ergebung besteigt er sein Lager an der Seite Jeanettens.

Mit diesem Wirrkopf schließen wir. Die Zahl der Schülertypen ist natürlich noch lange nicht erschöpft; erschöpft aber ist vielleicht die Geduld des Lesers.

Wie der Quartaner Holzheimer Primus wurde.

Von ihm selbst in Briefform aufgezeichnet.

Hochgeehrter Herr Redakteur!

Ihr geschätztes Blatt erörtert mit Vorliebe charaktervolle Ereignisse aus dem alltäglichen Leben. In der Tat scheint mir der Ausspruch unseres vortrefflichen Schiller:

aus mehr als einem Gesichtspunkt – veraltet; womit ich keineswegs gesagt haben will, daß Schiller nicht gewisse Verdienste besäße. Erklärt doch derselbe Schiller, – ich habe das betreffende Gedicht erst vorgestern in der Deklamationsstunde rezitiert und infolge einer empörenden Verstimmung des Herrn Professors die Note »ungenügend« davon getragen, – erklärt doch derselbe Schiller, daß der Lebende recht hat. Das Deklamieren ist, beiläufig gesagt, meine Force, während ich im Griechischen durch allerlei Verkettungen häuslicher Übelstände in betrüblicher Weise zurückgeblieben und kaum imstande bin, die ersten Beispiele aus Jakobs zu übersetzen. Nichtsdestoweniger und dessenungeachtet gelang es mir neulich, just im Griechischen den Ehrenplatz eines Primus zu erobern und bis zum Schluß der Lehrstunde unbeeinträchtigt zu behaupten. Sie denken jetzt natürlich an unlautere Manipulationen, an abgeschriebene Exerzitien, an frech gehandhabte Spicker. Aber Sie irren: ich ward Primus auf ganz legitimem, ich möchte sagen, auf höchst honorigem Wege, und kraft jenes Grundsatzes, den schon die Bibel betont: »Wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöhet werden«. Fahren Sie nur getrost in der Lektüre dieser meiner Darlegung fort.

Professor Dr. Schmelzle, der uns den Jakobs erklärt, hat nämlich die befremdliche Angewohnheit, eine mangelhafte Leistung durch Degradation zu bestrafen. Kaum habe ich meinen Mund geöffnet, um den ersten Aor. Ind. Act. von βλέπω mit »ich wurde gesehen« zu verdeutschen, so ertönt schon das verhängnisvolle »Setz' Dich zu unterst!« Beim Repetieren wie beim Extemporieren, beim Hersagen der Paradigmen wie beim Abfragen des Wörterverzeichnisses – überall und jedesmal ernte ich dieses ungebührliche »Setz' Dich zu unterst!«, sobald ich auch nur zwei Silben über die Lippen gebracht habe. Es ist dies, wie Sie in Anbetracht meines sonstigen Bildungsgrades leicht ermessen werden, eine sogenannte Tücke des Schicksals, eine μοῖρα, ein fatum, das auf gewöhnlichem Wege nicht zu ändern ist. Wenn ich, der gehorsamst Unterzeichnete, gleichwohl ein Mittel fand, das anscheinend so unnahbare Ziel des ersten Platzes unter Zweiundzwanzigen zu erreichen, so danke ich dies lediglich meinem diplomatischen Scharfsinn, der allerdings in unserer Familie schon seit mehreren Generationen heimisch ist, wie denn mein Onkel mütterlicherseits, der bekannte Papierfabrikant Heinerle, die Schreibmaterialien in das Reichskanzleramt liefert, während mein Großvater vor der Schlacht bei Königgrätz die Äußerung getan haben soll: »Wenn das Schlachtenglück sich auf die Seite der Preußen neigt, so glaube ich der österreichischen Armee eine ernstliche Niederlage prophezeien zu dürfen!« Habeat sibi! wie Professor Gordon zu sagen pflegt, wenn ich im Bilden eines lateinischen Partizipialsatzes nicht von der Stelle komme. Sie selbst sollen entscheiden, ob ich zu viel behaupte.

Professor Schmelzle – so viel wird Ihnen seit Beginn dieses Briefes klar sein – stellt an die Leistungsfähigkeit seiner Quartaner höhere Anforderungen, als er, streng genommen, vor dem Richterstuhle der Humanität verantworten könnte. Es fehlt ihm für die Beurteilung unserer Kenntnisse jeglicher Maßstab. Diese Tatsache fühlt er selbst, daher er denn von Zeit zu Zeit gewissermaßen an unser eigenes Urteil appelliert und am Schluß der Lehrstunde die bedeutsamen Worte spricht: »So, hm, hm! Fürs nächste Mal mögt Ihr Euch die Klassenaufgabe einmal selber auswählen. Schlagt mir, hm, hm! ein paar Themata vor, ich werde dann endgültig resolvieren!« Da ruft dann der eine: »Ach, Herr Professor, lassen Sie uns bei dem ganzen Pensum von heute das Perfektum ins Präsens verwandeln.« … »Nein, nein,« ruft der zweite, »lassen Sie uns die Erzählung vom Diogenes auswendig lernen!« Kurz, vier, fünf der hervorragendsten Schüler beantragen ihre meist sehr unverfänglichen Aufgaben, und der Herr Professor entscheidet dann. Leider bin ich, wie bereits angedeutet, infolge häuslicher Umstände selbst diesen leichteren Aufgaben nicht gewachsen, und wenn am folgenden Tage die Aufforderung des Lehrers mich trifft, so heißt es immer wieder unfehlbar: »Zu unterst!«

Nun muß ich bemerken, daß Professor Schmelzle ein Dichter ist. Von Zeit zu Zeit veröffentlicht er im städtischen Anzeiger ein Kind seiner Muse, – sei es nun ein Hymnus auf die Rückkehr des Herzogs, ein Frühlingslied oder ein Festgesang beim Antritt des neuen Jahres.

Es war nun am 10. Januar, als Professor Schmelzle uns wiederum die Wahl der Aufgabe für den folgenden Mittwoch freigab. In der Neujahrsnummer des städtischen Anzeigers hatte just eine Ode unseres allverehrten Lehrers gestanden, ein »Rückblick« von zwanzig Strophen, der die Ereignisse des verflossenen Jahres in tiefsinniger, ja, ich möchte fast sagen, unverständlicher Weise behandelte. Poeten sind eitel, und Professor Dr. Schmelzle ist, was diesen Punkt betrifft, ein Poet ersten Ranges. Als er daher am Schluß der Lehrstunde vom 10. Januar zu Vorschlägen aufforderte, erhob ich mich selbstbewußt und sagte mit Stentorstimme: »Herr Professor, lassen Sie uns das schöne Gedicht ›Rückblick‹, das Sie in der Neujahrsnummer unseres städtischen Anzeigers zu veröffentlichen die Güte hatten, ins Griechische übersetzen!«

Sie stutzen, geehrter Herr Redakteur! In der Tat war das eine Aufgabe, an der selbst die Gewandtheit eines Primaners unausbleiblich gescheitert wäre. Aber gerade das wollte ich. Ich wollte diesen fünf, sechs Auserlesenen, die stets die Note »Vortrefflich« einheimsten, auch einmal zeigen, was es heißt, ein Problem lösen zu sollen, das unsere Kraft übersteigt. Aber noch mehr. Ich selbst wollte mich durch dieses glorreiche Strategem an die Spitze der Quarta schwingen und meinen Mitschülern dartun, daß ein offener Kopf praktisch mehr bedeutet als ein Wust von Optativen, die sich schließlich endigen mögen, wie sie wollen, – mir soll's egal sein.

Der Professor war im ersten Moment über meine Kühnheit verblüfft, aber gleich darauf spielte um seine Lippen jenes eigentümliche Dichterlächeln, das mir den Sieg gewährleistete. Der Gedanke, daß dreiunddreißig mehr oder minder geistvolle Knaben sich stunden- und tagelang mit dem »Rückblick« beschäftigen, daß sie ihn analysieren und gewissermaßen in seine Einzelschönheiten aufdröseln sollten, – dieser Gedanke hatte für Professor Schmelzle etwas Verführerisches. Die Autoren-Eitelkeit überwog alle Bedenken, und die idealistische Auffassung bezüglich unseres Wissens machte ihn ja so wie so geneigt, uns allerlei Sisyphusarbeiten zuzumuten.

»Gut,« sagte er schmunzelnd, »übersetzt mir den ›Rückblick‹ ins Griechische. Die Sache wird Euch zwar Mühe machen, aber ein deutsch-griechisches Lexikon tut das übrige. Notabene, selbstverständlich braucht Ihr Euch nicht an das Metrum zu halten.«

Mit diesen Worten verließ er das Schulzimmer, während ich von meinen Kommilitonen mit drohenden Vorwürfen überhäuft wurde, die ich stoisch lächelnd zurückwies.

Der entscheidende Mittwoch kam unter den mannigfachsten Qualen der gepeinigten Quarta heran.

»Nun,« sagte der Herr Professor, indem er sich behaglich über das rundliche Kinn strich, »wer will mir denn einmal zuerst den griechischen ›Rückblick‹ vorlesen oder aufsagen?«

Nicht ein einziger meiner Mitschüler meldete sich, denn alle fühlten die entsetzliche Unzulänglichkeit ihrer Arbeit; ich aber fuhr stolz in die Höhe und sagte mit fester, gemessener Stimme:

»Ich, Herr Professor.«

»Du, Holzheimer?« fragte der Professor erstaunt; »nun, da bin ich denn doch in der Tat begierig.«

Ich hob mein Heft und begann. Kaum aber hatte ich zwei Zeilen meiner unglückseligen Übersetzung vorgetragen, als schon ein wütendes »Zu unterst! Zu unterst!« mir das Wort von den Lippen nahm. Da ich bereits zu unterst saß, so brauchte ich mich nicht weiter vom Platz zu bemühen. Ich setzte mich und wartete siegesgewiß der Dinge, die da kommen sollten.

»Lies Du einmal, Kurschmann!« rief der Professor ärgerlich.

Stotternd und stammelnd begann der sonst vortreffliche Schüler die Lektüre seines Elaborates.

»Was?« unterbrach ihn der Lehrer beim dritten Worte. »Wie übersetzt Du diesen Passus: ›Im herben Mischkrug schnöder Vergangenheit?‹ Bist Du von Sinnen? Augenblicklich zu unterst!«

Das Haupt gesenkt schritt Kurschmann von der Bank der Erlesenen nach dem Strafplatze. Ich aber rückte einen hinauf.

»Engelbach!« sagte der Herr Professor, »beschäm' einmal dieses barbarische Griechisch!«

Engelbach las, aber er kam nicht weiter als Kurschmann. Die Aufgabe war eben für einen Quartaner unlöslich.

»Zu unterst!« schrie der Professor, der die Unfähigkeit seiner Schüler wie eine persönliche Injurie empfand. Bei den Göttern! War denn diese Neujahrsode so verworren, so unklar, daß zwei der besten Jakobs-Übersetzer, daß ein Kurschmann, ein Engelbach daran scheiterten! …

»Kleewitz!« rief Schmelzle mit geröteter Stirn, als Engelbach neben Kurschmann Platz genommen und mich so abermals um einen herauf befördert hatte. »Du bist doch ganz gewiß imstande gewesen … Es müßte ja mit dem Teufel zugehen … Ich verlange ja keineswegs den vollendeten Attizismus, aber mein Gott … Was? Du hast überhaupt nichts geschrieben? Die Arbeit war Dir zu schwer? Du bist ja ein ganz erbärmlicher Junge! Zu unterst! Augenblicklich zu unterst!«

Und abermals rückte ich einen hinauf.

Dieser vierfache Mißerfolg hatte den Professor hitzig gemacht.

»Ich will denn doch einmal sehen, ob nicht ein einziger in der ganzen Klasse so viel Griechisch besitzt, um dieses schlichte, einfache, ich kann wirklich sagen: edel-einfache Poem wiederzugeben! Einer wird doch von den rastlosen Bemühungen, die ich dieser Klasse fortwährend opfere, etwas profitiert haben. Grazmüller, Veltliner, Stechhuber! Beim Pluto, seid Ihr denn alle vernagelt? Grazmüller, lies einmal vor!«

Und Grazmüller las. Aber auch Grazmüller kam zu Fall, wurde im Tagebuch durch persönliche Eintragung des Professors mit Nachsitzen belegt, und dann ertönte das traditionelle »Zu unterst!«

So rutschte ich Bank um Bank aufwärts, und als es drei Viertel schlug, – Sie mögen's nun glauben oder nicht, – als es drei Viertel schlug, war ich, Otto Leberecht Holzheimer, ich, das Opfer mißglückter Aoristformen, Primus!

Der Professor bebte am ganzen Leibe.

»Das ist zu viel!« raunte er mit erstickter Stimme. »Ich muß ein Exempel statuieren. Die ganze Klasse kann ich nicht einsperren, aber schon im Altertum pflegte man rebellische Legionen zu dezimieren … Die sechs Untersten werden mir über Mittag nachsitzen. Primus, Du wirst den Pedellen von dieser Verfügung in Kenntnis setzen.«

Und ich, Otto Leberecht Holzheimer, meldete unserem Pedell, die sechs Ultimi, darunter zwei der vorzüglichsten Griechen, seien wegen ungenügender Leistung mit der empfindlichen Strafe des Herrn Professors in aeternam rei memoriam gebrandmarkt worden!

Sehen Sie, geehrter Herr Redakteur, so geht's in der Welt! Der Geist siegte über das Fleisch, die deutsche Intelligenz über den griechischen Formelkram, der Germanismus über das Welsche, Bismarck über Benedetti, Schalk über das Philistertum, und Falk über die Jesuiten. Als deutscher Quartaner biete ich Ihnen, dem Gleichgesinnten, Gruß und Handschlag! Lassen Sie uns gemeinsam fortstreben im Dienste der echten, der geistesbefreienden Humanität!

Mit kollegialischem Gruß

Ihr herzlich ergebenerOtto Leberecht Holzheimer. pr. Adr.: Herrn Dr.Friedrich Leberecht Holzheimer, Herzogl. Kreisphysikus und Sanitätsrat zu Meppingen.

Ein Familienereignis.

Es ist eigentümlich, wie schwer sich der Gymnasiast daran gewöhnt, das Privatleben seiner Lehrer unbefangen und parteilos ins Auge zu fassen und in dem Manne, der da berufen ist, von der Höhe seines Katheders den Äschylus zu erklären und Karzerstrafen zu verhängen, ohne störende Nebengedanken den Bürger und Staatsbürger zu würdigen. Alles, was der Lehrer im Kreise seiner Familie oder innerhalb der menschlichen Gesellschaft treibt, gewinnt für den Blick des Gymnasiasten eine absonderliche Beleuchtung, und zwar müssen wir zu unserem Bedauern konstatieren, daß diese Beleuchtung nur in Ausnahmefällen die einer rein menschlichen Sympathie ist. Vielmehr geht das Gymnasiastengemüt systematisch darauf aus, jeder Handlung des Gymnasialprofessors, und sei sie die indifferenteste und naturgemäßeste, eine komische Seite abzugewinnen und übermütige Glossen daran zu knüpfen.

Zu den ernstesten und heiligsten Familienereignissen gehört die Vermehrung des Hausstandes durch einen jungen Sprößling. Unter normalen Verhältnissen beeilen sich sofort die Verwandten und Freunde, das höchlich erfreute Elternpaar zu beglückwünschen, und ein Inserat im Tageblatt verkündet auch den entfernteren Gönnern und Gesinnungsgenossen, daß die liebe Frau Berta oder Josephine ihren Gatten mit einem kräftigen Jungen überrascht habe. Wenn der Gymnasiast wirklich ein ethisch tief angelegtes Geschöpf wäre, so müßte ein derartiges Vorkommnis in der Familie des Gymnasialprofessors auf die ganze Klasse einen erhebenden und läuternden Einfluß ausüben. Aber just das Gegenteil ist der Fall …

In Sekunda und Prima erfreuten wir uns eines Lehrers, der nur darum nicht die oben erwähnten Insertionskosten in jedem Semester dreimal zu tragen hatte, weil die Natur in diesem Punkte unüberwindliche Hindernisse aufgetürmt hat. Aber alljährlich einmal trat die beglückende Überraschung doch ein, und die ganze Klasse war dann in einer Weise demoralisiert, die mit dem Geist, wie er in einer Pflanzstätte des Schönen, Wahren und Guten herrschen soll, schroff kontrastierte.

Schon einige Wochen vor dem entscheidenden Tage raunte man sich auf allen Bänken das Geheimnis von Doktor Brömmels erneuten Hoffnungen zu. Sobald diese Tatsache für ausgemacht galt, beschäftigten wir uns während der Unterrichtsstunden Brömmels vornehmlich mit Epigrammen und Xenien, denen es oblag, unsere Entdeckung nach ihrer sittlichen, kulturgeschichtlichen und nationalökonomischen Seite zu kritisieren.

Eine hervorragende Rolle in diesen rhythmischen Kleinigkeiten spielte Niobe, als das Urbild eines überschwenglichen Mutterstolzes. Auch Danaos und andere mythische Gestalten woben sich zwanglos in unsere Distichen ein. Und da sich mir bei einer tieferen Würdigung der Sachlage die Erwägung aufdrängte, wie es Herrn Brömmel dereinst wohl gelingen möchte, seine zahlreichen Töchter glücklich und vorteilhaft zu verheiraten, so schuf ich, die Ereignisse antizipierend, eine Ballade, die mit den Versen anhub:

Im weiteren Verlauf der Dichtung schob ich nun dem unglücklichen Lehrer eine endlose Reihe von Machinationen unter, von denen keine zum erwünschten Ziele führt. Da ergreift ihn die helle Verzweiflung. Die Hände zum Zeus erhoben, bricht er in die klagenden Worte aus:

Da läßt Zeus seine Donner rollen, und eine vernichtende Stimme ruft dem erschrockenen Bittsteller zu:

Der Leser wird schon bei der Lektüre dieser wenigen Proben die Überzeugung gewinnen, daß unsere Lieblosigkeit einen wahrhaft beängstigenden Höhegrad erreicht hatte. Was war indes meine Ballade gegen die Xenien Wilhelm Rumpfs oder die Vierzeiler Emanuel Boxers? Eines dieser Quatrains lautete z. B.:

Ein anderes:

Ein drittes griff die Sache noch ironischer und beißender an. Es lautete:

Oder in knapperer Form:

Ja, selbst ethnographische Streiflichter blitzten aus unseren geistsprühenden Epigrammen:

Unter solchen und ähnlichen Perfidien verstrich Woche um Woche, und nun ging es ungefähr, wie ich nachstehend verzeichne.

Es war etwa in der Nachmittagsstunde zwischen zwei und drei. Doktor Brömmel erging sich gerade in einer ausführlichen Darlegung der griechischen Literaturverhältnisse seit dem Tode des Euripides … Plötzlich vernahm man an der Tür des Schulsaales ein schüchternes Pochen.

»Herr Professor, es klopft!«

Über die Züge Brömmels flog ein eigentümliches Leuchten.

»So, es klopft?« sagte er mit unsicherer Stimme. »Sehen Sie einmal nach, Boxer, wer da ist.«

Boxer ging, um zu öffnen. Im Rahmen der Pforte ward das ernste Haupt des Pedells sichtbar.

»Ah, Sie sind es, Quaddler«, sagte der Professor, nur mit Mühe eine gewisse Erregung bewältigend. »Was wollen Sie?«

»Herr Professor, Ihr Mädchen ist draußen, Sie möchten doch rasch mal nach Haus kommen.«

Durch die versammelte Sekunda ging ein leises, fast unhörbares Murmeln. Boxer, der sich wieder auf seinen Platz zurückzog, streckte uns bedeutsam die Zunge heraus und zog die Brauen in die Höhe, als wollte er sagen: »Jamjam adest!« Professor Brömmel aber beauftragte den Primus, einstweilen ein Kapitel aus Xenophons Memorabilien übersetzen zu lassen, griff hastig nach Stock und Hut und eilte ins Freie.

Sofort bemächtigten wir uns des Pedells.

»Was ist denn los, Herr Quaddler?« riefen wir, eine naive Unkenntnis heuchelnd. »Die Frau Professorin ist doch nicht krank geworden?«

Quaddler schüttelte unwillig das Haupt.

»Ach, die Herren Sekundaner müssen immer ihre Possen machen«, sagte er ärgerlich. »Sie werden wohl sehr gut wissen, was geschehen ist.«

»Aber wir haben keine Ahnung, bester Herr Quaddler!« riefen wir im Chor.

»Ach, gehen Sie weg, ich kenne das. Seit zwanzig Jahren bin ich Pedell, und die Herren Sekundaner haben es noch jedesmal so gemacht.«

»Das ist wohl bis jetzt in jedem Semester passiert?« fragte Boxer.

»Herr Boxer,« sagte Quaddler sehr ernst, »ich muß mir gütigst erlauben, zu vermerken, daß ich unmöglich zugeben kann, wo es sich um den Respekt handelt, und wofern Sie immer so Narrenspossen im Kopfe haben!«

»Aber ich frage ja nur, – ereifern Sie sich doch nicht! Also es ist wirklich was Kleines?«

Quaddler wurde jetzt ungemütlich.

»Wenn Sie meinen, Sie können hier Ihren Spott mit mir treiben, so muß ich mir ergebenst zu vermerken erlauben, daß Sie gütigst im Irrtum sind. Wenn der Herr Professor zurückkommen, werde ich vermelden, was vorgefallen ist.«

»Was? Er droht?« rief jetzt eine Stimme von den hinteren Bänken.

»'naus! 'naus!« donnerte eine zweite.

Quaddler richtete sich hoch auf.

»'naus, sagen Sie? 'naus? Wissen Sie was, wenn Sie mir so kommen und 'naus sagen, dann gehe ich.«

Und hiermit machte er kehrt und verschwand im Korridor.

Jetzt brach ein unendlicher Jubel los. Einer von uns bestieg den Katheder und machte seine Mitschüler in einer kurzen Ansprache auf das Wichtige und Erhebende des Momentes aufmerksam. Am Schluß dieser Rede betonte er die Notwendigkeit, dem gefeierten Lehrer durch eine möglichst glänzende und einstimmige Demonstration die Teilnahme der Sekunda an dem freudigen Ereignis recht unmittelbar auszudrücken. Nach längeren Debatten ward der Beschluß gefaßt, Herrn Brömmel des anderen Tages bei seinem Erscheinen im Lehrzimmer ein großes Bukett und eine ad hoc zu verfertigende lateinische Ode zu überreichen. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, so gingen unsere berufensten Lateiner sofort ans Werk, das projektierte Festgedicht in seinen Umrissen zu Papier zu bringen. Sechs oder sieben Entwürfe gelangten zur Verlesung. Es fand sich da eine reiche Auswahl der wunderbarsten und überraschendsten Wendungen. Eine dieser Hymnen begann mit den Worten:

eine Strophe, deren Schlußwendung nicht der Grazie entbehrt. Ich selbst hatte eine tiefempfundene Ode verfaßt, die mit dem Ausrufe begann:

Sie wurde jedoch von der Majorität meiner Kameraden als zu karzergefährlich abgelehnt.

Des anderen Tages mit dem Glockenschlag neun trat Doktor Brömmel nicht ohne eine gewisse Befangenheit in das Schulzimmer. Sofort erhob sich der Primus von Obersekunda und streckte die Rechte wie zum Eidschwur nach der Decke. Auf dieses verabredete Signal brach die ganze Klasse in ein stürmisches Hoch aus: Hoch! und abermals Hoch! und zum drittenmal Hoch! Doktor Brömmel wußte nicht, ob er danken oder eine Untersuchung einleiten sollte. Ehe er sich jedoch über dieses Dilemma entschieden hatte, trat unser bester Redner aus den Bänken, schritt, in der Linken das riesige Bukett, in der Rechten die auf sauberes Velinpapier geschriebene Ode haltend, nach dem Katheder hin und begann seine Deklamation. Das Festgedicht war so eingerichtet, daß nach jeder achtzeiligen Strophe der Chor einfallen mußte, was denn auch jedesmal bestens besorgt wurde. Herr Doktor Brömmel schwankte während der ganzen Zeremonie fortwährend zwischen den verschiedenartigsten Stimmungen hin und her. Einmal biß er sich so entschieden auf die Lippe und legte die geballte Faust auf die Kathederfläche, daß wir unbedingt überzeugt waren, er würde die ganze Klasse wegen Komplotts beim Lehrerkollegium anzeigen; dann aber, unseren heiligen Ernst wahrnehmend, lächelte er still vor sich hin und gedachte an Berta, die ja in der Tat, die ja wirklich, die ja genau so, wie es in dem Festgedicht hieß, sein Haus mit Freude und Segen erfüllt hatte. Im stillen aber mochte er Gott danken, daß der ganze Umfang seines Glückes den Schülern zurzeit noch verborgen geblieben war. Hätten wir gewußt, daß sich das oben mitgeteilte Quatrain Boxers verwirklichen sollte, hätten wir geahnt, daß die Welt um zwei junge Brömmels reicher geworden war: wir würden ohne Zweifel zwei Redner ins Feld gesandt, zwei Oden gedichtet und zwei Buketts überreicht haben, eine Huldigung, deren unverkennbare Komik die Reserve, mit welcher Doktor Brömmel uns jetzt anhörte, unmöglich gemacht hätte.

Nachdem unser Spruchvermelder seine Aufgabe erledigt hatte, sagte Doktor Brömmel mit gemessener Freundlichkeit: »Ich danke Ihnen. Wir wollen uns durch diesen Zwischenfall indessen nicht weiter stören lassen und unsere Arbeit da wieder aufnehmen, wo wir sie unterbrochen haben.«

Es dauerte zwei Tage, bis wir erfuhren, daß die Sonne des Brömmelschen Hauses in das Zeichen der Zwillinge getreten war. Jetzt aber kannte die Flut der Epigramme, Distichen und Quatrains keine Grenzen mehr. Boxer verfertigte allein an zweihundert Vierzeiler, und da wir seine Aperçus in hohem Grade originell fanden, so beschlossen wir, dieselben auf gemeinschaftliche Kosten drucken zu lassen. Gedacht, getan. Jeder von uns bekam zwei Exemplare der köstlichen Sammlung: die übrigen zerschnitten wir in kleine Streifen, und zwar so, daß jedesmal ein Quatrain durch diese Teilung isoliert wurde, und verstreuten die eigentümlichen Bonbonzettel kurz vor dem Beginne der nächsten Brömmelschen Lehrstunde im Schulzimmer und insbesondere auf dem Katheder.

Brömmel erschien wie gewöhnlich mit einer gewissen Schüchternheit. Der Soldat mag noch so oft den Donner der Schlachten gehört haben: beim Beginn des Gefechts verspürt er immer ein gewisses Unbehagen, das er erst nach und nach im Laufe des Treffens bemeistern lernt.

Auf dem Katheder angelangt, bemerkte Brömmel zu seiner größten Überraschung, daß man seinen Ehrenplatz heute in höchst eigentümlicher Weise dekoriert hatte. Er runzelte die Stirn und wollte sich eben erkundigen, »wer sich einen so witzlosen Streich erlaubt habe«, als sein Blick auf dem Namen Brömmel haften blieb, der sich in großen Buchstaben aus dem typographischen Karree einer sauber ziselierten Strophe hervorhob. Der Schulmann sah näher zu und vermochte nur mit Mühe einen Ausruf des Entsetzens zu unterdrücken.

»Sehr gut, sehr gut!« stöhnte er nach einer Weile, heftig die Nüstern blähend. »Und wer ist der saubere Kamerad, der sich dieser wohlfeilen Späße erfrecht? Er möge sich nennen, der Feigling, damit ich ihm zeigen kann, was einem solchen ehrlosen Streiche gebührt!«