Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters kehrt der erfolgreiche Szene-Coiffeur David Friedrich von Berlin in seine Heimatstadt Basel zurück. Ursprünglich nur zur Beerdigung und Abwicklung der Formalitäten angereist, beschliesst er, einem Impuls folgend, den alteingesessenen, äusserst renommierten Coiffeursalon des Vaters in der St. Alban-Vorstadt zu übernehmen.Als er in einem versteckten Wandfach säuberlich beschriftete Haarsträhnen von Kundinnen findet, verdächtigt er seinen Vater – zu dem er jahrelang keinen Kontakt mehr hatte –, eine sehr spezielle Obsession gepflegt zu haben. Doch hinter den Haarproben steckt mehr, wie er bald herausfindet. Um dem Geheimnis, dem schon sein Vater bis zu seinem tödlichen Unfall nachgegangen ist, auf die Spur zu kommen, benötigt er die Hilfe seines alten Schulkollegen Eddie, dem Pöstler im Quartier, der auf dubiose Weise über alles informiert zu sein scheint, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Doch dieser hat noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Kann er ihm vertrauen? Und was hat David von seinem Vater noch alles nicht gewusst?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Juni 1950

Die Ankunft

Die Elsässerin

Der Schulfreund

Juni 1950

Das Geschäftliche

Die Krähe

Der Pfarrer

Juli 1959

Die Begegnung

Das Rätsel

Die Überraschung

September 1959

Die Freundin

Die Kontaktaufnahme

Der Wischmopp

Das Ohrläppchen

Der Professor

Dezember 1961

Die Kunst

Das Handwerk

Die Zweitwohnung

Die Initialen

Die Neue

Das Kuckuckskind

Der Niesreflex

April 1964

Der Zusammenhang

Das Hoodie

Der Vater

Der Deal

Über den Autor

Über das Buch

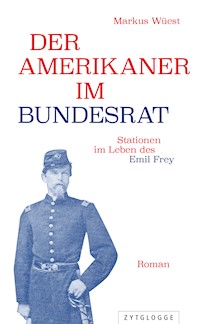

Markus Wüest

Haarprobe

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas Gierl

Markus Wüest

Haarprobe

Der Coiffeur kommt nach Hause

Roman

Für Peter und Tony

Juni 1950

Paul nutzte jede Gelegenheit, um Häuser zu zeichnen. Er wollte Architekt werden. Das war sein großer Traum. Deshalb gab er sich in der Schule auch alle Mühe. Selbst wenn ihm nicht alles gefiel, was sie lernen mussten. Aber mit Fräulein Kamber hatten sie eine Lehrerin, die sie, so gut es ging, förderte. Zwar war ihm schon ganz am Anfang untersagt worden, mit der linken Hand zu schreiben, was für ihn das Natürlichste gewesen wäre. Aber damit war er nicht allein. Auch André und Hans-Georg war das ausgetrieben worden.

Auf seinem Schulweg kam er an der großen Baustelle an der Ecke Grellinger- und Hardstraße vorbei. Am Morgen war er meist in Eile und hatte keine Zeit zuzuschauen, wie die italienischen Gastarbeiter – die «Tschingge», wie man sie nannte – am Fundament arbeiteten. Wie sie Eisen verlegten und verwoben, wie sie Schachtwände konstruierten, in die in einem nächsten Arbeitsschritt der Beton gepresst würde. Aber auf dem Heimweg – am Mittag und am Abend – vergaß er dort manchmal völlig die Zeit und blieb viel zu lange stehen, was ihm immer wieder Schelte, einmal sogar eine saftige Ohrfeige eintrug.

Er lebte zusammen mit seiner Mutter an der Adlerstraße in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Seinen Vater kannte er nicht. Pauls Großeltern wohnten im selben Haus, einem modernen Block, und da seine Mutter arbeitete, war sie über Mittag nie daheim. Dann aß er bei den Großeltern und erst am Abend war er bei seiner Mutter. Mit seinem Großvater verstand er sich hervorragend. Der hatte immer schon gerne mit ihm gespielt oder war mit ihm auf längere Spaziergänge durchs Quartier gegangen, wenn wieder mal dicke Luft geherrscht hatte.

Vor allem die Großmutter war schuld, wenn es gelegentlich dicke Luft gab. Von ihr hatte Paul auch die Ohrfeige kassiert, weil sie seine Antwort frech fand, als er gesagt hatte, ihr Essen sei eben nicht so gut wie das von der Mutter, deshalb habe er nicht pressiert.

Das Schuljahr war fast vorbei. Am Ende der Woche würden sie die Zeugnisse erhalten. Und Paul war sich ziemlich sicher, dass es ihm mit seinen Noten fürs Gymnasium reichen würde. Fräulein Kamber hatte so eine Andeutung gemacht. Dann könnte er den Weg einschlagen, von dem er träumte: die Matur machen, an die ETH gehen und Architektur studieren.

Es war ein sehr warmer, fast schon heißer Tag Mitte Juni. Strahlender Sonnenschein. Und keine Hausaufgaben, da das Schuljahr ja fast zu Ende war, mussten sie nicht mehr büffeln. Also war er wieder bei der Baustelle stehen geblieben. Kurz nach 12. Er hatte fasziniert beobachtet, wie der große Kran die nächste Ladung Armierungseisen ablud und wie der Vorarbeiter – oder Polier, wie man ihn nennt, so hatte ihm der Großvater erklärt – exakte Anweisungen gab, wo die schwere Last hinkommen sollte.

Wieder vergaß er die Zeit. Nicht böswillig, nicht weil er die Großmutter ärgern wollte. Einfach nur, weil er sich nicht satt sehen konnte.

Doch dann rannte er los. Durch den Singerweg hoch, scharf um die Ecke rechts die Adlerstraße hinunter heim.

Seine Großmutter kochte. In beiderlei Hinsicht. Sie kochte das Mittagessen am Herd und sie kochte, weil Paul trotz all seiner Versprechen, sich nicht mehr zu verspäten, schon wieder viel zu lange auf sich hatte warten lassen.

Der Großvater saß schon am Tisch. Auf seinem Teller hatte er schon eine dampfende Omelette. Er schaute Paul an. Wohlwollend, durchaus. Aber Paul konnte an diesem Blick auch ablesen, dass er keine Hilfe zu erwarten hatte. Jedenfalls im Moment noch nicht. Er hatte sich selbst in den Schlamassel geritten und er war, das sollte der Blick wohl heißen, nun dem Zorn der Großmutter ausgeliefert. Der, auch dessen war sich Paul, wenn er mit sich ehrlich war, bewusst, nicht ungerechtfertigt war.

Es war im Grunde ein riesiges Missverständnis. Großmutter hatte das Gefühl, Paul verachte sie und provoziere sie absichtlich fast jeden Tag. Und Paul hatte das Gefühl, seine Großmutter lehne ihn ab, habe ihn nicht gern und bringe kein Verständnis dafür auf, dass er halt gerne an Baustellen stehen blieb, statt sich unverzüglich auf den Heimweg zu machen.

Sie haute ihm keine runter. Sie fluchte und sie schimpfte nicht. Aber ihr Blick war vernichtend. Sie machte sich selbst eine Omelette fertig und setzte sich zu ihrem Mann an den Tisch. Sie machte keine Anstalten, ihm auch noch eine zu backen.

«Wenn Dir diese Bauarbeiter so wichtig sind, dann frag doch, ob du mit ihnen essen kannst, statt heimzukommen», zischte sie Paul an. «Du wirst ja ohnehin bald einer von ihnen sein und Eisen legen.»

«Ich werde nicht Eisen legen», gab er zurück, den Tränen nahe. «Ich werde der Architekt sein, der die Pläne zeichnet!»

«Nein, das wirst du nicht. Dafür müsstest du aufs Gymnasium gehen und später studieren. Beides ist völlig unmöglich. Dafür ist kein Geld da.» Sie kratzte wutentbrannt mit der Gabel in ihrem Teller. «Das heißt, wenn dein Vater zu Dir stehen würde, wäre schon Geld da, aber dem ist deine Mutter ja nicht gut genug. Und du auch nicht!»

Paul schmiss den Tornister auf den Boden. Stampfte, als wäre er noch ein Kleinkind. Aber er war in seiner Wut derart hilflos, dass ihm kein anderes Ventil blieb. Er war nicht jähzornig, es wäre ihm nie und nimmer in den Sinn gekommen, seine Großmutter anzugreifen. Aber er war bis tief in seine Seele verletzt. Weil er wusste, dass sie ihn nicht anlog. Und der Satz «wenn Dein Vater zu Dir stehen würde» hallte in seinen Ohren noch lange nach. Er würde ewig nachklingen, aber das wusste er damals noch nicht.

Er rannte aus der Wohnung, schlug die Tür hinter sich zu, eilte die Treppe nach unten hinaus auf die Straße. Er wollte weg, nur weg.

Die Ankunft

Sie streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht, und das gefällt ihm. Diese nicht zu bändigende Strähne, die sie bestimmt mehrmals pro Stunde zu zähmen hat, macht ihr Gesicht interessanter. Ein Gesicht, das ansonsten eher langweilig ist. Keine auffälligen Merkmale da, die sich der neugierige Betrachter würde einprägen können. Keine hohen Wangenknochen, keine besonders geschnittenen Augen, kein ausgeprägter Mund. Da tut diese Strähne gut.

David Friedrich rührt stumm in seinem Tee und beobachtet, ohne als Beobachter aufzufallen. Er hat seinen Rollkoffer so neben sich an den Tisch gestellt, dass er in dem hübschen kleinen Café, das er nicht gekannt hat, das für ihn neu ist, so wie vieles hier in der Stadt für ihn neu ist, niemandem den Weg versperrt. Er hat die «Basler Zeitung» vor sich auf dem Tisch liegen, hat sie auch aufgeschlagen, sogar ein wenig darin geblättert, aber nichts gelesen.

Wenn er liest, wenn er blättert, dann in seinen Erinnerungen an die letzten drei Wochen. Sein Vater ist am Dienstag, dem 13. Januar, überraschend gestorben. Wie der Zufall es wollte, auf dem Fußgängerstreifen neben dem Haupteingang des Spitals. Er hatte einen Krankenbesuch gemacht und befand sich auf dem Heimweg, als ihn ein Auto streifte und er so unglücklich auf den Kopf fiel, dass er auf der Stelle tot war.

David war erst Stunden später informiert worden. Offenbar hatte es bei der Polizei eine Weile gedauert, bis die nächsten Angehörigen hatten eruiert werden können. Der Plural stimmt nicht. Der nächste Angehörige, denn außer ihm gibt es niemanden. Seine Mutter ist schon lange tot, Geschwister hat er nicht. Onkel Roger wäre noch in Frage gekommen, aber der lebt in Portland, Maine, USA.

Er hatte sein Geschäft sofort geschlossen. «Auf unbestimmte Zeit», wie er auf die kleine Kreidetafel geschrieben hat. War nach Basel geflogen. Hatte alles Notwendige arrangiert. Eine «Beerdigung im engsten Kreis» hatte er vorgehabt. Bis er dem Druck der Angestellten des Alten nicht mehr hatte standhalten können: Das gehe nicht. All die Kundinnen! Unmöglich. Ein Affront. Er solle sich das besser noch einmal überlegen. Was er auch getan hatte.

David nippt an seinem Tee. Immer noch heiß, aber egal, jetzt braucht er einen Schluck. Die Bedienung mit der wilden Strähne kümmert sich gerade um den älteren Herrn, zwei Tische neben ihm. Gute Figur. Sehr schöne Beine. Ihren Hinterkopf hätte man etwas geschickter modellieren und damit besser zur Geltung bringen können. Drei, vier Minuten Arbeit, mehr nicht.

Er ist also wieder in Basel. Mit dem Rollkoffer. Und die «unbestimmte Zeit» hängt noch immer in der Tür seines Geschäfts in Berlin.

Kein Wunder, dass er nicht lesen mag. Nur seinen Gedanken nachhängen, denn es treibt ihn viel zu viel um. Berlin gegen Basel eintauschen? Heimkehren? Für immer? Und was würden seine Kundinnen sagen? Und Silke und Petra? Oder Tess? Oje, sie vor allem.

Du kannst noch zurück!, sagt er sich. Zurück zum Flughafen, die nächstbeste Maschine nach Berlin. Kreidetafel abhängen, mit dem nassen Schwamm reinigen, neue Botschaft drauf: «Weiter geht’s!» oder so. Genau. Schwamm drüber und endgültig die alten Bande kappen.

Oder: jetzt «Zahlen!» rufen, der Strähne ein ordentliches Trinkgeld geben, Zeitung falten, weglegen, aufstehen, Rollkoffer ins Rollen bringen und den Aeschengraben hinunter, hoffentlich lebend über den Aeschenplatz kommen und dann via Malzgasse in die Dalbevorstadt.

Dort ist er nicht gewesen. Vor einer Woche. Im Geschäft. Hat er gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Mit Marie-Jo hat er bloß telefoniert. Sie schmiss seit ein paar Jahren an der Stelle seiner Mutter den Laden, obwohl der Alte immer allen und jedem erzählte, er habe alles im Griff. Hatte er nicht. Wenn jemand im Geschäft alles im Griff hatte, dann Marie-Jo. Die Elsässerin mit der Energie von vier, dem Charme hoch zwei und dem Gedächtnis eines Elefanten. Sie hat er gebeten, das Notwendige zu veranlassen, als er sich vom ersten Schock erholt hat und ihm klar geworden ist, dass es nun an ihm lag, möglichst rasch ein paar erste, wichtige Entscheidungen zu treffen.

Was denn das bedeute, hat sie wissen wollen, nach den Beileidsbezeugungen und den paar anderen höflichen Floskeln. Logisch. Laden dicht? Ja, für den Moment, hat er gesagt. Er wisse noch nicht, wie es weitergehen werde. Er werde die Löhne auf jeden Fall zahlen, so wie das ja auch gesetzlich vorgeschrieben sei, aber ohne seinen Vater sei es wohl gescheiter, sofort zu schließen.

Marie-Jo hat, widerwillig, was er ihr nicht verübelte, gehorcht. Er hat die Beerdigung arrangiert, wichtigste Dinge geregelt und ist nach vier Tagen wieder verschwunden, um auch in Berlin ein paar Sachen zu regeln. Dass ein neuerlicher Flug nach Basel unumgänglich sein würde, war klar.

Und jetzt hat er einen Plan. Am Flughafen in Schönefeld hat David sich vorgenommen, die Sache so anzupacken: direkt vom Bahnhof ins Geschäft. Nicht rauszögern, nicht Entschuldigungen und tausend Gründe finden, warum es doch klüger wäre, zuerst in die Wohnung – bei Airbnb gefunden – zu gehen. Nix da. Pack den Stier bei den Hörnern, David. Hat er sich gesagt. Hat er sich Mut gemacht. Sein Mantra an diesem speziellen Tag.

Rollin’, rollin’, rollin’. Statt mit dem Tram diese eine Station bis zum Aeschenplatz zu fahren, geht er zu Fuß. Vorbei am neuen Baloise-Park inklusive schickem Hotel von Mövenpick, vorbei am KV, der Handelsschule, wo ihm einst die Geheimnisse der Buchhaltung beigebracht worden sind, bis hinunter zur Botta-Bank, die aussieht, als habe man eine gute Handvoll Fünfliber sorgfältig aufeinander gelegt ...

Aber David geht nicht durch die Allee in der Straßenmitte. Sondern auf der rechten Straßenseite. Warum? Gewohnheit! Warum diese Gewohnheit? Darum.

Es ist viel zu warm für einen Tag Mitte Februar. In Berlin hat sich David noch fast den Arsch abgefroren und sich deshalb für die neue Lederjacke entschieden, aber jetzt ist ihm in dem Ding heiß. Er spürt, dass er zu schwitzen beginnt, und hasst das.

Der Himmel ist bedeckt. Würde ihn jetzt auch noch die Sonne aufheizen, passte es zu seinem sich ausbreitenden Missmut. Er schafft es heil über sämtliche Fußgängerstreifen am Aeschenplatz, was keine Selbstverständlichkeit ist. Dieses heillose Durcheinander von Straßen, Tramlinien und Fußgängerflüssen. Da muss man sämtliche Sinne beieinanderhaben, um nicht überfahren, überrollt, gerempelt oder angeschrien zu werden. Egal ob von einem Velofahrer, einer jungen Frau auf dem Trottinett oder einem behelmten Idioten auf einem E-Roller. Früher, in seiner Kindheit, hat zu den Stoßzeiten ein Polizist in einer Kanzel fast genau in der Mitte des Platzes das Durcheinander orchestriert – im Zusammenspiel mit einem Kollegen bei der Einmündung der Dufourstraße. Irgendwann sind sie abgeschafft worden, diese Dompteure der Ruhelosen.

Kurz darauf ist die Malzgasse erreicht. Ein Autofahrer gibt ihm sogar beim allerletzten Fußgängerstreifen mit eleganter Handbewegung zu verstehen, dass er ruhig von seinem Vortritt Gebrauch machen solle. Eine gute Seele.

Die Hektik hat sich in Luft aufgelöst. Friede ist eingekehrt. Eine Katze rennt von links nach rechts über die Straße. Keine schwarze. Eine getigerte. Diese Ruhe in dieser Seitenstraße. Und diese verdammte Nähe bereits zum Geschäft. Rollin’, rollin’, rollin’. Wie weit noch? Hundert Meter? Zweihundert?

Es gibt diesen letzten Impuls, umzudrehen. Noch hat ihn niemand zu Gesicht bekommen, der dieses Gesicht auch kennt.

Die Dalbevorstadt, in die die Malzgasse mündet, ist die Lebensader eines der ältesten Viertel Basels. Fast jedes Haus stammt aus dem Mittelalter. Niedrig sind sie, die Gebäude dort. Schmal sind die meisten. Wenn man bei der Ecke Malzgasse und Vorstadt nach rechts abbiegt, in Richtung Dalbetor, einem der drei noch erhaltenen Stadttore, Teil der ehemaligen Stadtmauer, die erst 1860 geschleift wurde, trifft man ein gutes Stück weiter vorne auf der rechten Straßenseite ein paar größere, höhere, neuere Häuser. Und: Dalbe. So kürzen die Baslerinnen und Basler St. Alban ab.

Fast hätte ihn ein Auto angefahren, als er beim Restaurant St. Alban-Eck zaudert. Schaudert, könnte man auch sagen. Wie viele Jahre, fragt er sich. Wie lange ist das her?

Seit dem großen Streit damals ist er nicht zurückgekehrt. Und wenn er ausnahmsweise mal für einen Besuch in Basel war, hat er die Dalbe gemieden, als drohe ihm dort Tod oder Teeren und Federn. Stets hat er jeden erdenklichen Umweg in Kauf genommen, um nicht in die Nähe des Geschäfts des Alten zu gelangen.

Die letzten zwanzig Meter.

«Grüezi, Herr Friedrich», ruft jemand auffallend freundlich und mit klarer Stimme. David traut seinen Ohren kaum. Perplex schaut er sich um.

Die alte Frau versucht aber nicht etwa, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, sondern geht überraschend behände mit ihrem Einkaufswagen weiter in Richtung Tor.

David braucht einen Moment, um in seinem Gehirn für Ordnung zu sorgen. Denn er ist nicht Marie-Jo. Frau Müller? Frau Gantenbein? Frau Wertheimer? Ne, die ist tot. Beim Bügeln wie vom Blitz getroffen zusammengesackt. Hat Mutter ihm wenige Tage vor ihrem eigenen Tod noch erzählt. Frau Geiser?

Egal. Ihn überraschen zwei Dinge. Die Selbstverständlichkeit, mit der die alte Frau ihn begrüßt hat, als ob er nicht 15 Jahre lang weg gewesen wäre. Und gleichzeitig die Beiläufigkeit. Als würde sie ihn täglich grüßen. Fast findet er es ein bisschen unverschämt, dass sie nicht versucht hat, ihm ein Gespräch aufzudrängen. Erst dann fällt ihm ein: Frau Ganter. Und sie ist bei der Beerdigung des Alten gewesen. Hat ihm die Hand geschüttelt. Vermutlich auch ein paar Worte mit ihm gewechselt. Er ist zu abwesend gewesen, auf dem Friedhof Hörnli. Das wurde ihm nachher schmerzhaft bewusst. Viele Freunde des Alten, viele Kundinnen, viele Nachbarn waren gekommen – also hatte es selbstverständlich eine ordentliche Beerdigung gebraucht –, aber er war weit, weit weg gewesen. Verfluchte Shioban.

«Wegen Todesfall geschlosen» heißt es im Schaufenster. Saubere Handschrift, gut sichtbar, mangelhafte Orthografie. Marie-Jo.

Er kramt in seiner Jackentasche nach dem Schlüssel, den sie ihm am Grab des Alten demonstrativ in die Hand gedrückt hat. Dieser dämliche Anhänger dran: ein Porzellan-Waggis. Dabei hatte sein Vater nur mal zwei oder drei Jahre lang selbst Fasnacht gemacht und das Experiment wieder abgebrochen, weil er es am Ende doch spannender gefunden hatte, irgendwo in den Alpen Abhänge herunterzubrettern, statt im Cortège am Montag und Mittwoch im Stau zu stehen. Zwischen Bäumleingasse und Bermudadreieck. Denn an den beiden großen Umzügen der Basler Fasnacht am Montag- und Mittwochnachmittag kommt es immer zum Stau. Unweigerlich.

Der kleine Waggis jedenfalls hat sich als überraschend beständig erwiesen. Es sind kaum Kratzer darauf zu sehen, und nur die Nase hat er sich etwas gebrochen. Es war der Reserveschlüssel des Vaters, den dieser meist im Büro hängen hatte. David wäre es auf keinen Fall in den Sinn gekommen, den ganzen Schlüsselbund mitzuschleppen. Viel zu schwer. Der aber ist ihm zusammen mit den paar anderen Habseligkeiten, die sein Vater bei seinem Tod mit sich getragen hatte, in einer kleinen, durchsichtigen Plastiktüte von der Polizei übergeben worden, als er auf dem Spiegelhof vorstellig wurde. Anderthalb Tage, nachdem man ihn aufgespürt und informiert hatte.

Die Tür zum Haus steht offen wie fast immer tagsüber. Sie ist mit einer kleinen Kette arretiert. Wer eintritt, gelangt in einen dunklen, kleinen Gang mit einem unebenen, vermutlich uralten Steinboden, an dessen Ende eine richtig alte Holztür erst den Zutritt ins Haupthaus erlaubt. Außer in den Laden des Vaters hat er noch nie einen Blick in das Innere des Hauses werfen können, der Zutritt zu den beiden Wohnungen dort ist ihm stets verwehrt geblieben.

Der Gang wird links von einer Mauer begrenzt, der Außenwand des Hauses. Die rechte Gangseite besteht aus einer langen Glaswand mit Holzbalken als Träger. Die Glastür in den Laden ist gut anderthalb Meter von der Eingangstür entfernt. «Haargenau» steht in großer, schwarzer Schrift auf der Glastür.

Er steckt den Bartschlüssel ins Schloss. Holt Luft. Dreht. Nichts bewegt sich. Noch einmal. Drehen? Geht nicht. Verdammte Tür! Darf doch nicht wahr sein. David lehnt sich mit dem Oberkörper leicht dagegen, als müsse die Tür ein bisschen angehoben und angeschoben werden. Drehen? Geht.

Sie schwingt irritierenderweise nach außen auf. Eine Fehlkonstruktion, die David immer schon genervt hat. Vater wollte es so haben. Beziehungsweise so lassen.

Den Lichtschalter findet er überraschend automatisch. Hätte er nicht erwartet, dass ihm das alles noch so vertraut ist. Auf den ersten Blick sieht auch im Geschäft alles noch so aus, wie er es zuletzt gesehen hat. Das Regal mit den auserlesenen Pflegeprodukten. Die Garderobe direkt beim Eingang. Die beiden bequemen, etwas altmodischen Stühle für die Wartenden. Die vier Arbeitsplätze an der gegenüberliegenden Wand. Das Beistelltischchen, auf dem immer mehrere Magazine gelegen haben. Der «Schalter», wie sein Vater das immer nannte. Also Kasse, Bestellbuch, Telefon.

Gut, das dicke, schwarze Buch ist zugeschlagen. Das hat er so noch nie gesehen. Normalerweise wurde Tag für Tag umgeblättert und immer von Hand fein säuberlich in die Stundentafel eingetragen, wer wann und wofür bestellt war. Waschen, legen. Färben. Nur schneiden. Vater hat es immer «die Bibel» genannt.

Dass die Bibel zugeschlagen wurde, verleiht dem Ganzen etwas Endgültiges, das ihn seltsam berührt. Und er überlegt sich: Wie hat er es eigentlich in Berlin gehalten, als er sein Geschäft verlassen hat? Hat er dort das Buch auch zugeschlagen?

Er meint, nicht. Er sieht sich die Arbeitsplätze etwas genauer an. Die Stühle sind neu. Sehen gut aus. Den seinen in Berlin überraschend ähnlich. Alles ist perfekt aufgeräumt. War sicher Marie-Jo dahinter. Die kann ein strenger Drachen sein, wenn sie will. Und ihre Autorität im Laden war unbestritten. Die anderen haben es bestimmt nicht gewagt, sich gegen sie aufzulehnen.

Boden? Sauber. Frisch gewischt, wie es scheint. In den hinteren Räumen, die nur Licht über den Innenhof des Hauses erhalten, ist auch alles blitzblank. In der kleinen Küche ist alles Geschirr weggeräumt, tutti quanti, die Spülmaschine geleert.

Was hat sich wohl Marie-Jo gedacht, als sie hier für Ordnung gesorgt hat? Dass sie bald zurückkehren würde? Dass sie nie zurückkehren würde?

Im Büro dasselbe. Piekfein. Vaters Scheren sind in den Kassetten. Stück für Stück. Ob er das selbst noch getan haben mag? Wahrscheinlich schon. Kein Coiffeur nach alter Schule verlässt seinen Arbeitsplatz und lässt seine Scheren herumliegen. Sein Handwerkszeug, seine Instrumente. Hält ein Chirurg vermutlich auch so. Oder ein Schreiner. Also war es Vater, der diese vier versorgt hat. Er nimmt die Effilierschere aus der Kassette. Wiegt sie in der Hand. Führt vorsichtig und mit etwas Beklemmung, als würde der Alte ihm zusehen, Daumen und Zeigefinger in die Griffe. Etwas zu weit für ihn. Vater hatte größere Hände. «Und die feinere Klinge», würde er jetzt sagen, wenn er noch da wäre.

Ein Spruch, den David so oft gehört hat, dass er sich ihm am Schluss einfach hatte einprägen müssen, ganz egal, ob er ihn gut und richtig gefunden hat oder nicht.

Er setzt sich in den Drehstuhl. Denkt nach. Wobei ihm einfällt, dass er ja den Rollkoffer noch beim Eingang stehen hat. Und es fällt ihm auch ein, dass er die Tür zum Laden nicht ins Schloss gezogen hat. Ungut. Am Ende meint noch jemand, das Geschäft sei offen, tritt ein, will einen Termin abmachen. Oder noch besser: sich gleich hinsetzen ...

Er steht auf, geht durch den Laden, schmunzelt ein wenig, als er das Bild an der Wand sieht. Dieses Porträt eines Clowns, das Vater vor fast 40 Jahren aus Paris mitgebracht hat.

Der Rollkoffer steht tatsächlich noch am Eingang. Er schließt die Tür. Schaltet das Licht im Geschäft wieder aus. Zieht sich nach hinten ins Büro zurück, nachdem er am Thermostat ein paar Grad wärmer eingestellt hat, denn es ist ziemlich kalt in diesem alten, alten Haus. Er setzt sich hin. Steht wieder auf. Geht in die Küche, macht sich einen Kaffee mit einer dieser Nespresso-Maschinen. Ein Spielzeug. Nicht seine bevorzugte Wahl, aber in einem Geschäft recht praktisch, das muss er zugeben. Im Kühlschrank findet er noch ein paar Portionen Kaffeerahm und nimmt sich eine davon. Er reißt den Verschluss auf, schnuppert. Okay. Noch nicht gekippt. Einen guten Schuss in die Tasse. Lieber wäre ihm Tee, aber egal.

Es ist jetzt Mittag. David ist unschlüssig. Hier im Geschäft gibt es eigentlich nichts zu tun. Marie-Jo hat alle Termine abgesagt, erwartet wird also garantiert niemand – es wäre ja auch niemand hier, der schneiden, waschen, färben oder legen könnte.

Gut, das stimmt natürlich nicht ganz. Er könnte das selbst in die Hand nehmen.

Er verwirft auch diesen Gedanken wieder. Womit würde er denn schneiden? Mit Vaters Scheren? Ein Sakrileg. Sie mögen zwar seit Jahren nicht mehr als 14 Worte miteinander gewechselt haben, aber es würde ihm nicht im Traum einfallen, mit dem Handwerkszeug des Alten zu arbeiten. Aus Respekt vor allem. Vielleicht spielt auch ein bisschen Aberglaube mit. Kann sein.

Am kleinen Schlüsselbund mit dem Waggis dran hängen noch drei weitere Schlüssel. Kleiner allesamt. Deutlich feiner. Er weiß, dass der eine für den Safe ist, den sein Vater in seinem kleinen Büro versteckt hat. Der zweite ist für die Kasse. Fragt sich, wofür der dritte ist.

Er sucht den Safe. Keine allzu schwere Aufgabe. Er befindet sich in einer der unteren Schubladen des Schreibtisches. Ein Erbstück. Dieser Schreibtisch stand schon im Geschäft von Davids Großvater.

Viel Geld ist nicht drin. Soweit David weiß, ist sein Vater nie ausgeraubt worden. Man geht ja auch nicht davon aus, dass es in einem Coiffeurgeschäft viel zu holen gibt. Mann. Müsste man schreiben. Frau wüsste das besser, denn sie bezahlt ja in der Regel selbst für Schneiden, Waschen, Legen. Oder speziell fürs Färben. In einem Laden mit Chef und drei Angestellten läppert sich so im Verlauf eines Tages ganz schön was zusammen. Doch der Alte war ein vorsichtiger Mensch. Er hatte sich schon früh als Ladeninhaber zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend – jeden! – rasch die paar Schritte zur nächsten Bank zu gehen und die Tageseinnahmen zu deponieren. Im Safe war also nur etwas Wechselgeld, ein Bündel Bares für den Notfall – was auch immer seine Eltern damit gemeint haben mögen, aber so sagten sie es immer: «Für den Notfall» – und eine Kopie der wichtigsten Papiere: Hypothek fürs Geschäft, Hypothek für das Haus, Meisterbrief, Familienbüchlein. Kopie des Passes. Da seine Eltern zu Hause keinen Safe haben wollten, bewahrten sie alle wichtigen Dokumente im Geschäft auf.

Die Kasse ist leer. Kein Schein, kein Kleingeld, nichts.

David sieht sich den dritten, kleinsten Schlüssel an. Dann das Geschäft. Wo ist noch etwas abgeschlossen? Und wo ist ein Schloss, in dem kein Schlüssel steckt? Auf Anhieb fällt ihm nichts auf. Er lässt seinen Blick noch einmal über alle Wände, alle Ablageflächen, alle Schubladen schweifen, im Laden, in der kleinen Küche, im WC und im Büro. Gut, die Mitarbeitenden haben ihre eigenen Fächer, aber sie haben die Schlüssel stecken lassen. Auch das ist wahrscheinlich eine der Anweisungen von Marie-Jo gewesen.

In der Küche gibt es einen Tisch, zwei alte – wirklich alte – Holzstühle, eine Kochnische mit nur gerade zwei Herdplatten und einer Mikrowelle, die Nespresso-Maschine, der Geschirrspüler, die Spüle und ein kleines Regal an der Wand. Nichts, das sich abschließen ließe. Es gibt noch einen dritten Raum. Dort können sich die Angestellten umziehen, und dort steht auch die Waschmaschine, die für einen Coiffeur unentbehrlich ist, fällt doch pro Tag immer mindestens eine Ladung an. Hier ist alles ebenfalls penibel sauber.

Am Ende landet David wieder im Büro. Am Schreibtisch entdeckt er keine weiteren Schlösser. Aber links daneben, in die Holzpaneele der Seitenwand eingelassen, eine Tür, etwa sechzig Zentimeter hoch, etwa dreißig breit. Ist ihm noch nie aufgefallen, aber erstens ist es Jahre her, dass er zuletzt hier in diesem kleinen Raum war – und damals gingen die Emotionen hoch und waren die Stimmen laut – und zweitens war das immer schon seines Vaters Reich. Auch als sie noch einigermaßen gut miteinander auskamen, hatte der Alte mit seiner Körpersprache immer signalisiert, dass man in diesem Raum nur für kurze Zeit geduldet war. «Was willst du?», war die übliche Frage gewesen. Nicht gerade unfreundlich, aber im Unterton hatte immer die Botschaft mitgeschwungen: «Musst du jetzt wirklich stören? Hast du wirklich das Gefühl, was immer du willst oder brauchst, sei so wichtig und dringend?»

Das Schloss an dieser kleinen Tür sieht aus, als sei es das Gegenstück zum Schlüssel, für den er noch keine Erklärung gefunden hat. Und tatsächlich. Passt. Und ganz im Gegensatz zur Eingangstür harzt hier nichts, lässt sich der Schlüssel ohne Weiteres im Schloss drehen.

David erschrickt. Das hat er nicht erwartet. In dem nur etwa zehn Zentimeter tiefen Fach hängen, Trophäen gleich, unzählige Locken. Oder Haarproben, um genauer zu sein. Alle ungefähr von derselben Länge, acht bis zehn Zentimeter, mit Klebband fixiert. Am Klebband ist auch der Faden befestigt, mit dem die Haarproben an den fein säuberlich im selben Abstand eingeschlagenen Nägeln aufgehängt sind. Alle sind beschriftet. An die Locke ist jeweils mit einer weiteren Schnur einer dieser Anhänger festgebunden, wie man sie früher dazu verwendet hat, um Gepäck zu beschriften. Manilabraun, dickeres, festes Papier mit vier schwarzen Linien darauf, längsgezogen. Und von Hand hat sein Vater darauf die Namen vermerkt: Henriette Meier, Gisela Huber, Daniela Baschung und so weiter. Und die dazugehörigen Adressen. Gartenstraße, St. Alban-Tal, Malzgasse, Hirzbodenweg, Rennweg, Engelgasse.

Picobello.

David kommt es für einen Moment vor, als sei er auf eine Skalpsammlung gestoßen. Es verwirrt ihn. Er wundert sich. Er setzt sich. Was um alles in der Welt hatte denn sein Vater mit diesen Haaren vor?

Die Elsässerin

Wer ein wichtiges Gespräch führen muss, der nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Der bereitet sich vor. Der überlegt sich einen ungefähren Gesprächsverlauf und auch, wohin das Gespräch führen soll. Was ist der Grund der Unterhaltung? Was ist ihr Zweck oder Ziel? Wie groß sind die Chancen, dass es Sinn ergibt und der Zweck erreicht wird, und was kann derjenige, der das Gespräch gesucht hat, dafür tun?

David Friedrich tigert durch das Geschäft. Er ist wieder mit dem Morgenflug aus Berlin nach Basel gekommen, wieder zu Fuß vom Bahnhof, wohin ihn die Buslinie 50 vom Euroairport gebracht hat, in die Dalbevorstadt gegangen, aber dieses Mal hat er sich beim Bahnhof keinen Kaffee gegönnt.

Zwar gibt es in Berlin noch immer dies und das zu regeln, aber die Pflöcke, die tragenden Pfeiler, sie sind eingeschlagen. Er hat sein Geschäft dort an Silke und Petra verkauft, hat seine Wohnung ausgeschrieben und hat bereits sortiert, was er nach Basel transportieren lassen möchte und wovon er sich würde trennen können, wollen, müssen.

Seit ungefähr zwanzig Minuten ist er nun im Geschäft, erwartet jeden Augenblick Marie-Jo und geht noch einmal alles durch, was er sich seit drei Tagen für diesen Moment vorgenommen hat. Im Wesentlichen vier Punkte: Die Elsässerin ja nicht erzürnen! Herausfinden, wer von den Angestellten wirklich etwas taugt! Herausfinden, wie es bei der Kundschaft ankommen würde, wenn er, David, den Laden wieder öffnet und übernimmt! Herausfinden, ob sie mitziehen möchte oder nicht. Voilà, sagt er, halblaut, zu sich selbst. So schwer kann das ja nicht sein. Und wie jeder und jede, die diesen Satz sagen, ist völlig klar, dass es eben nicht leicht sein würde, all das zu erreichen.

Marie-Jo trifft pünktlich ein. Er nimmt ihr den Mantel ab, merkt dabei, dass sie immer noch das gleiche Parfüm verwendet wie früher, sieht ihre Perlenohrstecker, die eleganten Schuhe, das Kleid, das vielleicht nicht superteuer ist, aber ganz bestimmt nicht billig. Sie ist eine Elsässerin, die in Paris ohne weiteres als Pariserin durchgehen würde. Chic, selbstbewusst, kerzengerade Haltung, sicherer Blick, aber nicht arrogant. Ihr langes, blondes Haar trägt sie offen.

Es fühlt sich verdammt komisch an, in diesem Geschäft, in dem Marie-Jo ungefähr ein halbes Leben verbracht hat und er etwa drei Monate – alles hochgerechnet –, der Chef zu sein. David fällt erst jetzt ein, wie absolut dumm es gewesen ist, sich hier mit ihr zu treffen. Neutrales Territorium wäre wesentlich klüger gewesen. «Logisch», wie der Alte ihm aus dem Off zuraunt. Was ihm gerade noch gefehlt hat, diese Besserwisserei aus den ewigen Jagdgründen.

Er zögert, denn er weiß nicht recht, wo sie überhaupt miteinander reden wollen. Im Geschäft? Dann könnten Passanten, die neugierig durchs Schaufenster gucken, ja am Ende etwas mitkriegen, und er kann sich ausrechnen, dass eine allfällige Beobachtung sich unter Umständen wie ein Lauffeuer verbreiten würde.

In der Küche? Etwas eng. Etwas zu intim. Er zögert immer noch und nimmt sich – innerlich – schon zum zweiten Mal an der Nase. Zur sorgfältigen Vorbereitung hätte neben der Strategie auch eine Festlegung des Schlachtfeldes – sozusagen – gehört.

«Komm, David, wir gehen lieber in die Küche», schlägt Marie-Jo vor und übernimmt die Führung.

«Gute Idee.»

Fast stoßen sie aneinander, weil nicht ganz klar ist, wer vorangehen soll. Die de facto Hausherrin? Oder der selbsternannte neue Hausherr?

«Ça va?», fragt sie ihn und nimmt auf dem etwas weniger abgeschabten der beiden Stühle in der Küche Platz. So, dass sie den Rücken zum kleinen Fenster hat und er somit das Licht im Gesicht. Immerhin, es ist ein weiterer trüber Februartag, der drittletzte, und ganz so schlimm ist es mit dem Licht nicht.

Was aber meint sie mit «ça va?», wundert er sich? Geht es ihm gut nach dem unerwarteten Tod des Vaters? Geht es ihm gut hier wieder im Geschäft, in dem damals der Vulkanausbruch und der folgende pyroklastische Strom für so viel Verheerung gesorgt haben? Geht es ihm gut in Basel? Geht es ihm gut heute?

«Oui, oui», sagt er und nimmt sich vor, nicht in die Falle zu tappen und im weiteren Verlauf des Gesprächs beim Deutsch zu bleiben, statt irgendwelche Fehler beim Subjonctif oder ähnlichen Tücken des Französischen zu machen.

«Und dir?»

«Ganz gut, merci.»

Eine dumme Pause tritt ein.

«Hmm, also bevor ich dir jetzt erkläre, weshalb ich dich gebeten habe, heute nach Basel zu kommen, möchte ich dir noch einmal herzlich dafür danken, dass du sofort übernommen hast, als Vater starb.» Sie nickt, senkt den Blick ein wenig. Hat sie feuchte Augen gekriegt, verdrückt sie eine Träne? «Das war wirklich großartig, und du hast das perfekt gemeistert. Merci.»

«De rien.»