Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Lempertz

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Dieser interessante Tatsachenbericht dokumentiert geheime Versuche zur Goldherstellung im KZ Dachau. Schon 1937 hatte der Ing. Karl Malchus den SS Führer Himmler davon überzeugt, dass er aus gewöhnlichem Flusssand Gold gewinnen könne. Malchus führte seine Versuche daraufhin in der düsteren Atmosphäre des KZs Dachau aus. Goldschmiedemeister Blum sollte den "Erfinder" bei den Experimenten unterstützen. Blums Aufzeichnungen dienen als Grundlage der Dokumentation und enttarnen den Betrüger Malchus, der bald auch Platin und Öl in der Nähe Dachaus entdeckt haben will. Ein großer spannender Schwindel!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

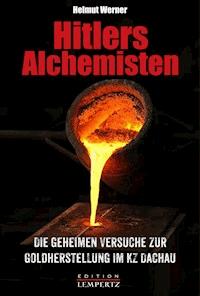

HELMUT WERNER

HITLERS ALCHEMISTEN

Die geheimen Versuche zur Goldherstellung im KZ Dachau

VorgeschichteundTatsachenbericht

INHALTSVERZEICHNIS

ZUR EINFÜHRUNG

Finanzierung der deutschen Kriegskosten Raubgold, Geldfälschung und künstliches Gold

DIE HAUPTPERSONEN DIESES BUCHES

Der Goldschmiedemeister Karl Blum und der Ingenieur Karl Malchus

Kapitel 1

DIE VORGESCHICHTEWIE KOMMT MAN ZU GOLD?

Die Goldgewinnung

Die Goldvorkommen und die technischen Verfahren

Künstliches Gold

Von den Alchemisten zu den Goldmachern des 20. Jahrhunderts

Kapitel 2

GOLD - DAS WUNDERMITTEL

Wie beschafft man 50.000 Tonnen Gold?

Versuche zur Goldherstellung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg

Franz Tausend der Alchemist Ludendorffs

Kapitel 3

DIE WÄHRUNGS UND FINANZLAGE DEUTSCHLANDS

„Die Reserven sind aufgezehrt“ -

Die Denkschrift der Reichsbank vom 7. Januar 1939

Das Goldfieber: Raubgold und Totengold

Geldfälschung als Ersatz für Gold und Devisen

Kapitel 4

DIE JAGD NACH DEM GOLD

Die zweite Karriere des Franz Tausend

Karl Malchus - Alchemist im Stab Himmlers

Die Versuchsstation von Anton Loibl im KZ Dachau

Kapitel 5

DER TATSACHENBERICHT VON KARL BLUM

Kapitel 6

DIE GOLDSUCHE GEHT WEITER

Das letzte Aufgebot: Himmlers Goldwäscher und Wünschelrutengänger.

LITERATURVERZEICHNIS

ZUR EINFÜHRUNG

Die Finanzierung der deutschen Kriegskosten Raubgold, Geldfälschung und künstliches Gold

Ende der 30er Jahre standen Hitler und seine Rüstungs- und Finanzexperten vor dem großen Problem, wie sie die gewaltigen Kosten für die Aufrüstung der Wehrmacht bezahlen sollten. Kurz vor Kriegsbeginn 1939 beliefen sich die Rüstungsausgaben auf über 50% des Staatshaushaltes.

Da die dringend benötigten Rohstoffe für die Rüstungsgüter wie z. B. Wolfram nur aus dem Ausland importiert werden konnten, mussten Devisen in harter Währung wie z. B. Schweizer Franken, Dollar oder Gold für den Ankauf von Devisen beschafft werden. Nach dem Anschluss Österreichs, der Angliederung der Freien Stadt Danzig und der Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutschen Truppen wurden die Goldbestände dieser Länder von der Deutschen Reichsbank übernommen.

Geplant war auch, dass nach dem Überfall auf Polen, Norwegen, Dänemark und die Westmächte ebenfalls die Goldvorräte der Notenbanken dieser Länder in den Besitz der Reichsbank übergehen sollten. Dies konnte aber nur teilweise durchgeführt werden, weil die angegriffenen Länder schon vor dem Beginn der Feindseligkeiten große Teile ihrer Goldvorräte in die USA überführt hatten. Die Vorgänge um das Raubgold, das zum größten Teil in der Schweiz gegen harte Devisen eingetauscht wurde, ist ausführlich untersucht und in Veröffentlichungen dargestellt.

Die Reichsbank war ebenfalls eine Sammelstelle von Gold aus dem persönlichen Vermögen der Juden und der ausgebürgerten Regimegegner. Hierzu gehörte auch das „Totengold“, aus den Konzentrationslagern. Dieses „KZ-Gold“ wurde 1945 von den Alliierten in einem Stollen in Thüringen entdeckt. Es umfasste 8.527 Goldbarren, die bei der Golddrehscheibe einen Wert von ca. 481 Milk Schweizer Franken hatten.

Ein weiteres Mittel für die Bezahlung von Kriegsgütern waren die gefälschten englischen Pfundnoten, deren Herstellung 1939 geplant und in kleinem Umfang in Berlin ausgeführt wurde.

Aber erst ab 1942 wurden 132 Häftlinge im KZ Sachsenhausen eingesetzt, um in größerem Umfang falsche Pfundnoten herzustellen. Insgesamt wurden 8.965 falsche Fünf-Pfund, Zehn-Pfund, Zwanzig- Pfund und Fünfzig-Pfund-Noten im Gesamtwert von 132,6 Mill. Pfund gefälscht. In zahlreichen Buchveröffentlichungen und Filmen wurde diese größte Geldfälschungsaktion der Neuzeit behandelt.

Goldsandwäscherei in einem Bachbett (16. Jahrhundert)

DIE HAUPTPERSONEN DIESES BUCHES

Der Goldschmiedemeister Karl Blum und der Ingenieur Karl Malchus

Neben dieser unter Leitung der SS durchgefuhrten Geldfälscheraktion unterstützte ihr Chef Himmler nachdrücklich auch Versuche, Gold auf künstlichem Weg herzustellen bzw. zu gewinnen. Diese Versuche wurden anfänglich in einem Nebengebäude des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin und später in größerem Umfang im KZ Dachau unternommen.

Heute sind diese Versuche im KZ Dachau kaum bekannt. An diesen Versuchen beteiligten sich auch SS-Firmen wie die Loibl GmbH, die von Bruno Galke, einem Mitarbeiter Himmlers in seinem Persönlichen Stab, und von dem Chef des SS-Verwaltungsamtes Pohl kontrolliert wurden. Der Münchner Goldschmiedemeister Blum nahm an diesen Versuchen teil und hat heimlich ein genaues Protokoll angefertigt, das er nach dem Krieg veröffentlichte.

Erst aus der jüngsten Zeit gibt es detaillierte Veröffentlichungen über die SS-Wirtschaft. Die Aufzeichnungen Blums geben auch einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise, das Betriebsklima und Umfeld dieser SS-Firmen wie der Loibl GmbH und der Allacher Porzellan-Manufaktur. Sie ergänzen die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die SS-Wirtschaft durch die Alltagspraxis dieser Firmen. Der düstere Hintergrund dieser geschäftlichen Aktivitäten der SS bildet das KZ Dachau.

Ende 1952 erschien in der Illustrierten „Revue“ ein Artikel mit der Überschrift „Gold in Dachau“. Darin berichtet der Ing. Karl Malchus, dass er als Häftling im KZ Dachau an einem Goldgewinnungsverfahren arbeiten musste, das auf seine Erfindung zurückgeht. Trotz schwerster Misshandlungen habe er Einzelheiten nicht verraten. Mit Hilfe dieses Verfahrens könne man aus gewöhnlichem Flusssand in rentabler Weise Gold gewinnen.

Ein vereidigter Gutachter bestätigte ihm, dass mit Hilfe des von ihm entdeckten Verfahrens aus einer Tonne Sand 28 g Feingold, 500 g Silber und 10 g Kupfer hätte gewonnen werden können. In dem Artikel wird auch berichtet, dass Sir Biren Roy, der Bürgermeister von Kalkutta, Malchus Entdeckung nach Indien importieren will.

Von Karl Malchus (geb. 14.12.1897 in Weidenthal) ist bekannt, dass er vom 16.12.1939 bis zu seiner Entlassung am 23.3.1940 Schutzhäftling im KZ Dachau gewesen war.

Dies ist aber nur die halbe Wahrheit. Vermutlich schon im Jahr 1937 hatte Malchus den SS-Führer Himmler davon überzeugen können, dass man aus Flusssand Gold gewinnen könne. Es gibt nämlich eine unabhängige Quelle über die Goldgewinnungsversuche des Ing.

Malchus, die erst 1988 von Dr. Klaus Hoffmann in seinem Buch „Glitzerndes Geheimnis“ erschlossen wurde. Hoffmann konnte nachweisen, dass in einem 1949 erschienenen Buch des Münchner Goldschmiedemeisters Karl Blum mit dem Titel „Die Affäre Markus“ die Experimente von Karl Malchus im KZ Dachau beschrieben werden. Mit Hilfe von alten Adress- und Telefonbüchern gelang es Hoffmann, die von Blum genannten Namen zu entschlüsseln. Hinter Markus verbirgt sich der Ing. Karl Malchus. Auch die anderen in dem Buch genannten Namen sind authentisch, weil Karl Blum als ausgewiesener Goldexperte an diesen Versuchen von September 1937 bis Februar 1938 im KZ Dachau teilnahm.

Malchus hat mit Unterstützung Himmlers diese Versuche zur Goldgewinnung zunächst als Beamter im „Persönlichen Stab des Reichsführers SS“ im KZ Dachau durchführen können. Unterstützt wurde er hierbei von dem SS-Offizier und Unternehmer Anton Loibl, dem ehemaligen Chauffeur Hitlers, der dort eine Versuchsanlage unterhielt.

Doch schon Anfang 1939 hatte der Goldschmiedemeister Blum nachgewiesen, dass es sich bei den Versuchen des Ing. Malchus nur um Schwindeleien und Zauberkunststücke handelte.

Malchus konnte trotzdem seine Experimente weiterführen, aber ab dem 13. Dezember 1939 nur noch als Schutzhäftling. Da das Konzentrationslager Dachau von September 1939 bis Februar 1940 geschlossen war, weil die SS dort ein Übungsgelände eingerichtet hatte, deutet die Inhaftierung Malchus auf eine Sonderrolle hin. Vermutlich wollte der Leiter des SS-Wirtschaftsamtes Pohl nicht nur die Geheimhaltung der Experimente sicherstellen, sondern den inhaftierten Malchus zwingen, schneller zu einem Ergebnis zu kommen.

Die Versuche zur Goldgewinnung endeten im Dezember 1940, als Blum die Mitteilung erhielt, seine Meinung über die Forschungen von Malchus hätten sich als wahr erwiesen und er die dort noch vorhandenen Utensilien aus dem Labor in Dachau abholen könne.

Uber seine Tätigkeit bei diesen Goldversuchen im KZ Dachau fertigte Blum eine Aufzeichnung an. Da er aber fürchtete als Zeuge und Mitwisser der gescheiterten Versuche zur Goldherstellung, die von der SS- Führung nachhaltig unterstützt und gefördert wurden, unschädlich gemacht zu werden, versteckte er die Aufzeichnungen in einer zugelöteten Dose bis zum Kriegsende.

Karl Blum, der in der Münchner Au, Lilienstraße 34 ein Juweliergeschäft betrieb, gab 1967 seinen Betrieb auf, der in andere Hände überging, weil die Familie Blum keine leiblichen Nachkommen hatte. Karl Blum verstarb 1974, seine Frau 1981.

Der Bericht von Blum wurde durch umfangreiche Recherchen überprüft und anhand anderer Quellen korrigiert und vor allem ergänzt. So konnte der Nachweis erbracht werden, dass der SS-Obersturmbannführer Bruno Galke, der im persönlichen Stab Himmlers für die SS-Firmen zuständig war, eine Schlüsselrolle bei diesen Versuchen spielte.

Goldwäscher der Isar (18. Jahrhundert)

KAPITEL 1

DIE VORGESCHICHTEWIE KOMMT MAN ZU GOLD?

Die GoldgewinnungDie Goldvorkommen und die technischen Verfahren

Gold fasziniert seit Jahrtausenden die Menschheit wie kein anderer Stoff. In den Märchen und Sagen aller Völker glitzert es nur so von goldenen Schätzen. Columbus hat bei der Entdeckung Amerikas die unwiderstehliche Magie des Goldes so beschrieben:

„Gold ist das Herrlichste. Mit Gold tun wir hier auf Erden, was immer uns gefällt — mit Gold befreien wir die Seelen aus dem Fegefeuer und bevölkern mit ihnen den Himmel.“

Mit allem Schönen hat man das Gold in Verbindung gebracht und das Paradies der Menschen haben die antiken Völker das „Goldene Zeitalter“ genannt. Von diesem Mythos leben bis heute die Reichen dieser Welt, die Banker, die Börsenspekulanten, die Manager der Goldkonzerne und auch die Ärmsten der Armen, die für einen Hungerlohn nach dem Gold suchen müssen.

Das Gold trägt nämlich ein Doppelgesicht. Sowohl für das Höchste und Heiligste wie den religiösen Kultgegenständen und den Münzen der Herrscher wird es benutzt, als auch liegt in ihm ein entsetzlicher Fluch, der immer wieder die Leidenschaften der Menschen anstachelt. Der spanische König sagte zu seinem General Cortez, der nach Columbus die neue Welt nach Schätzen absuchte: „Bringt mir Gold! Seid human, soweit es möglich ist! Aber bringt mir Gold um jeden Preis!“

Obwohl die Suche nach Gold schon seit 6.000 Jahren die Menschheit beschäftigt, so ist doch nur ein bescheidener Vorrat zusammengekommen. Man hat etwa 155.000 Tonnen Gold geschürft und aus den Flüssen gewaschen. Dies ist nur ein verschwindend kleines Häuflein gegenüber der gewaltigen Menge von 300 Mill. Tonnen Blei.

Das gesamte bisher geförderte Gold würde zusammengeschmolzen einen Würfel von 20 Meter Kantenlänge bilden, der gerade einmal eine Turnhalle ausfüllt. Die zurzeit jährlich gewonnene Goldmenge von etwa 2.500 Kilo könnte man in einem Wohnzimmer aufbewahren.

2007 waren die größten Förderländer:

272 Tonnen Südafrika

276 Tonnen China

248 Tonnen Australien

238 Tonnen USA

169 Tonnen Russland

167 Tonnen Peru

137 Tonnen Indonesien

101 Tonnen Kanada

78 Tonnen Ghana

75 Tonnen Usbekistan

59 Tonnen Papua-Neuguinea

57 Tonnen Brasilien

52 Tonnen Mali

44 Tonnen Mexiko

43 Tonnen Tansania

Dazu kommen noch 500 Tonnen, die Goldgräber weltweit der Erde abringen. Weitere 900 Tonnen sind recyceltes Gold aus Schmuck, Elektroschrott, Filterstaub und Galvanikschlämmen.

Deutschland wird heute nicht mehr in den Statistiken der Gold produzierenden Länder geführt.

2007 setzte sich das Goldangebot in Deutschland wie folgt zusammen:

Rohgold

0,0358

Tonnen

goldhaltiger Schrott

1,68

Tonnen

Goldhalbzeug u. -waren

597,67

Tonnen

(hierzu gehören Münzen)aus importierten Kupfererzen:

33,00

Tonnen

Die Goldvorräte der Deutschen Bundesbank waren 2007 mit 3.428 t die zweitgrößten der Welt hinter den USA, die mit 8.133 t der größte Goldbesitzer der Erde war.

Bis zur Entdeckung von Goldlagerstätten in den Ländern, die zu den größten Goldproduzenten gehören:

(1851) Australien

(1896) Kanada

(1886) Südafrika

(1848) USA: Kalifornien

(1858)Colorado

(1872)Alaska

Auch Deutschland war ein wichtiger Goldproduzent.

Die ertragreichsten Goldlagerstätten befanden sich in Schlesien (Reichenstein, Grube Reicher Trost) und im Harz (Rammeisberg, bei Goslar).

Seit 1883 war der Hüttenbetrieb im Besitz der Fa. Güttler. Für die Goldgewinnung liegen folgende Zahlen vor:

1938: 40,0 kg

1939: 65,8 kg

1940: 58,2 kg

1941: 53,6 kg

1942: 63,9 kg

1943: 63,0 kg

Von 1914 bis 1943 sank der Goldgehalt des Roherzes von 4g/t auf 2g/t.

Man schätzt die Goldgewinnung aus einheimischen Erzen seit dem Mittelalter bis zum Ende des 2. Weltkrieges auf etwa 102 t, also ungefähr 100 kg pro Jahr. Die Goldproduktion, also die Goldgewinnung aus inländischen Erzen und Erzeugung aus ausländischen Erzen und Abfällen zeigt folgende Übersicht:

1851-1860:

1,0

Tonnen

1861-1870:

1,0

Tonnen

1871-1880:

2,5

Tonnen

1881-1890:

12,5

Tonnen

1891-1900:

27,5

Tonnen

1901-1910:

37,5

Tonnen

1911-1920:

17,0

Tonnen

Die Goldgewinnung aus inländischen Erzen

1899:

0,100

Tonnen

1920:

0,160

Tonnen

1924:

0,200

Tonnen

1925:

0,225

Tonnen

1926:

0,180

Tonnen

1927:

0,160

Tonnen

1928:

0,180

Tonnen

1929:

0,175

Tonnen

1930:

0,180

Tonnen

1931:

0,200

Tonnen

1932:

0,100

Tonnen

1933:

0,100

Tonnen

1934:

0,175

Tonnen

1935:

0,180

Tonnen

1936:

0,236

Tonnen

1937:

0,250

Tonnen

1938:

0,147

Tonnen

1939:

0,157

Tonnen

1940:

0,202

Tonnen

1941:

0,176

Tonnen

1942:

0,180

Tonnen

1943:

0,149

Tonnen

1944:

0,150

Tonnen

1949:

0,048

Tonnen

1954:

0,200

Tonnen

1989:

0,025

Tonnen

Goldgewinnung durch Erdabbau und mit Hilfe eines Wasserstrahls

Die Goldgewinnung während der Versuche (1937-1940) im KZ Dachau ist fett gedruckt. Auffällig ist der starke Rückgang der Goldgewinnung seit Kriegsbeginn 1939.

Zum Vergleich betrug im Jahr 1940 die weltweite Goldgewinnung 1.138 Tonnen, was etwa 1,44 Mrd. Dollar entspricht. Dies ist etwa der vierzehnte Teil der gesamten bergbaulichen Rohstoffgewinnung der Erde (ungefähr 21 Mrd. Dollar). Gold stand 1940, wenn man den Wert der Gesamtförderung in Rechnung stellt, an vierter Stelle hinter Kohle, Erdöl und Eisen.

Davon entfiel die Hälfte auf Südafrika und Australien, gefolgt von Kanada und den USA. Die Goldgewinnung in Deutschland 1940, die nur 0,009 % der gesamten Goldförderung betrug, war nur ein Bruchteil der geförderten Goldmenge seiner Kriegsgegner.

Zum Vergleich die USA:

1940 konnten hier 149,1 t Gold aus 1.180 Minen gewonnen werden, wobei 11,3 Mill. Tonnen Roherze gefördert wurden. Rund 9.000 Menschen waren in den Goldbergwerken, in der Aufbereitung des Roherzes und der Gewinnung von Gold aus dem Schwemmsand der Flüsse beschäftigt.

Goldwäscher am Rhein im Jahre 1823

305 Schichten mit einer mittleren Schichtdauer von etwa 7,9 Stunden wurden abgeleistet. Der durchschnittliche Stundenlohn eines Arbeiters in der Goldförderung betrug 67 Cent. Was die Goldgewinnung in Deutschland anbelangt, so kann man dies paradox so formulieren: Deutschland ist reich an armen Goldlagerstätten. Die Goldvorkommen finden sich in sehr unterschiedlicher Form.

Die „primären“ Lagerstätten bestehen aus Berggold, das einen hohen Silberanteil hat und direkt aus dem goldhaltigen Gestein gewonnen wird. Solche Goldvorkommen finden sich beispielsweise im Ural, in Südafrika und in Österreich in den Tauern.

Die Goldvorkommen in den Tauern bei Salzburg, die auch von Karl Blum in seinem Tatsachenbericht angesprochen werden, waren besonders ertragreich im Altertum und Mittelalter. Die Gesamtgewinnung aus dem dortigen Bergbau, der oberflächlichen Goldgewinnung und der Goldwäscherei beläuft sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts schätzungsweise auf über 22.000 kg.

Im 16./17. und 18. Jahrhundert setzte ein Niedergang ein, besonders weil durch starken Schneefall und Gletschereis die höher gelegenen Abbaugebiete wegfielen.

Die Wiederaufschließung der alten Bergbaugebiete begann ca. Anfang des 20. Jahrhunderts, da die geologischen Gutachten sehr günstig waren. Jedoch war die Goldgewinnung von 1907 bis 1938 nicht wirtschaftlich (z.B. 1923-1928: 223 kg, 1932: 8 kg).

Im Jahr 1938 übernahm die Preußische Bergwerks- und Hütten AG die Goldbergwerke in den Tauern. Folgende Fördermengen sind aus diesen Jahren bekannt:

1941:

9 kg

Gold

1942:

27 kg

Gold

1943:

72 kg

Gold

1944:

98 kg

Gold

Der Feingoldgehalt pro Tonne Erz schwankte zwischen 2,8 g/t und 7,1 g/t.

Die von Blum im Gespräch mit Himmler genannten Werte von durchschnittlich 5-6 g/t und maximal 15-16 g/t entsprechen also etwa der Realität.

Ein Laufradbagger beim Abbau von Goldseifen im 19. Jahrhundert

Die zweite Form des Vorkommens ist das Schwemmgold in den Ablagerungen der Flüsse oder von einstigen oder zeitweilig wasserführenden Flüssen. Durch natürliche Verwitterung wird hier das goldhaltige Gestein ständig aufgebrochen und beginnt zu zerbröseln. Das Regenwasser spült die immer kleiner werdenden Gesteinstrümmer weg und legt es in den Sedimenten, besonders an den Sandbänken der Flüsse ab, die man als „Seifen“ bezeichnet. Dieses Seifen- oder Schwemmgold ist besonders charakteristisch für die Vorkommen in den USA und Kanada. Häufig tritt dieses Schwemmgold vermengt mit verschiedenen Mineralien auf.

Im Rhein erreichten diese Seifen eine Mächtigkeit von 10 cm bis 20 cm und einen Umfang von maximal 200 Quadratmeter, in Ausnahmefällen bis zu 300 Quadratmeter. Das darin enthaltene Schwemmgold besteht aus kleinstem Goldflitter, von denen ca. 100.000 das Gewicht von 1 g Gold haben.

Der Goldgehalt des Berggoldes aus Reichenstein (Schlesien) betrug im Zeitraum 1938-1944

durchschnittlich

4,3 g,

aus dem Rammeisberg im Harz

0,5 - 2 g

und aus dem Tauerngebirge bei

5 — 6 g

pro Tonne Gestein.

Es gibt über den Gehalt an Schwemmgold in den deutschen Flüssen Schätzungen:

Fluss

Goldgehalt (mg)

s. d. Mittelalter gew. Menge

Rhein

45 mg

1 t

Elbe

16 mg

0,100 t

Saale

5 mg

8 t

Schwarza

10-4g

4t

Weiße Elster

323 mg

kein Nachweis

Eder

22 mg

0,20 t

Isar/Inn

10 mg

0,50 t

Gewinnung von Schwemmgold mit einem Schaufelbagger

Der Gehalt an Schwemmgold in den wichtigsten goldhaltigen Flüssen Deutschlands schwankt zwischen 5 und 323 mg und seit dem Mittelalter wurde schätzungsweise eine Gesamtmenge von 13,8t Gold aus den Flüssen gewonnen. Auch das Verhältnis von Berggold (102 t), das seit dem Mittelalter schätzungsweise gefördert wurde und dem bisher gewonnen Flussgold hat für Deutschland ein auffälliges Verhältnis. Weltweit hat das Schwemmgold an der Goldgewinnung insgesamt einen Anteil von 70 %, während es in Deutschland gerade einmal 13,5 % erreicht.

Diese Verteilung der Goldvorkommen schränkt erheblich die Rentabilität der Goldproduktion ein, da die Auswertung des harten Gesteins aus den Bergwerken einen größeren Aufwand erfordert.

Die älteste Form der technischen Gewinnung von Gold ist das Auswaschen des Flusssandes bzw. -Schotters und des zerkleinerten Gesteins. Um die feinen Goldflitter in den Seifen zu gewinnen, gaben die Goldwäscher die goldführenden Sande auf ein grobes Tuch und spülten sie mit Wasser aus oder wuschen sie aus, in dem sie den Sand in einer Pfanne oder flachen Behältern rüttelten. Dieses Prinzip ist überall das gleiche, nämlich durch die Bewegung des Rüttelns und des Wassers die leichteren Gesteinsteile solange abzusondern, bis die schweren Minerale Eisen, Zirkon und Gold am Boden liegen bleiben. In einen mit Wasser angefüllten Bottich schüttet man den Inhalt des Tuches oder Rüttelsiebes, um erhaltene Schwermineralkonzentrate nochmals auszuwaschen. Die Methode der Goldgewinnung aus Schwemmsand und Gestein hat aber den Nachteil, dass immer Reste Zurückbleiben und daher Sande und Erze von geringerem Goldgehalt nur schwer auszuwerten sind.

Ab dem 15. Jahrhundert erfand man, um dieses Problem zu beheben, die Technik der Amalgation. Sie beruht darauf, dass sich Gold in Quecksilber löst und das durch diese Lösung gewonnene Quecksilber- Goldgemisch, also ein Amalgam, durch Erhitzen so bearbeitet werden kann, dass das Quecksilber verdampft und Gold übrig bleibt, das nur noch einen Silbergehalt von 3 % aufweist. Dieses Waschverfahren wird heute voll mechanisch von Schwimmbaggern, die mit Säugpumpen und Rütdern ausgerüstet sind, durchgeführt.

Mit Hilfe der Amalgam-Methode, die auch heute noch benutzt wird, wurden die bisher nach dem alten Auswaschverfahren nicht fündigen Erzhalden neu ausgewertet. Zwar erzielte man mit dieser Methode bessere Ergebnisse, aber für die Verdampfung des Quecksilbers waren hohe Temperaturen erforderlich. Hierbei bildeten sich sehr giftige Quecksilberdämpfe. Der wirtschaftliche Nachteil besteht darin, dass ein Teil des Quecksilbers verloren geht. 1887 erfand man ein Verfahren, goldhaltige Sande und Erze mit Zyanidlösung, also Blausäureverbindungen auszulaugen, die ähnlich wie das Quecksilber das Gold auflösen.

Wenngleich bei der Zyanidmethode keine hohen Temperaturen erforderlich sind, so sind die Zyanide ebenfalls in hohem Grade giftig. Beide Verfahren haben dazu geführt, dass die weltweite Goldgewinnung seit dem Mittelalter um mehr als das Hundertfache gestiegen ist. Außer im Gebirgsgestein und im Schwemmsand der Flüsse findet sich noch Gold in der Form Natriumgoldchlorid im Meerwasser. Die Mengen sind aber so gering, dass sich eine Auswertung nicht lohnt. Auch wechselt der Prozentsatz des Goldvorkommens in den verschiedenen Meeren.

Da die Goldgewinnung in großem Stil nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt werden kann, stellt sich die Frage, wie hoch der Goldgehalt des Schwemmsandes oder -gesteines sein muss, damit der Abbau rentabel ist.

In Südafrika, einem der führendsten Goldförderländer, wird ein Gehalt von 3-5 g pro Tonne als rentabel angesehen, während man in Ghana noch 1 g Gold pro Tonne Gestein für abbauwürdig ansieht. Da beide Länder das Gold zum gleichen Weltmarktpreis verkaufen, liegt die Rentabilität der Goldgewinnung in Ghana darin, dass es von Arbeitern für einen Hungerlohn abgebaut wird.

Auch bei den Versuchen im KZ Dachau wurde der mögliche Goldgehalt, wenngleich er auch von dem Goldmacher Malchus durch Fälschung erhöht wurde, mit den zu erwartenden Produktionskosten verglichen. Sie wurden als sehr niedrig angesetzt, weil man doch im KZ Dachau genügend Häftlinge für diese Arbeiten zur Verfügung hatte.

Ein Löffelbagger bei der Gewinnung von Goldseifen (19 Jahrhundert)

KÜNSTLICHES GOLD

Von den Alchemisten zu den Goldmachern des 20. Jahrhunderts

Man nimmt an, dass es im 15. bis 16. Jahrhundert einige tausend Personen gab, die haupt- oder nebenberuflich als Alchemisten tätig waren. Aber schon im 18. Jahrhundert war die Alchemie allmählich durch die schwindelhaften Versuche bekannter Goldmacher wie des Franzosen Saint Germain (1706 — 1784) und den beiden Italienern Cagliostro (1743-1795) und Casanova (1725-1798) so sehr in Misskredit geraten, dass man ihr sehr skeptisch gegenüberstand.

1709 ließ der preußische König Friedrich I. seinen Hofalchemisten Cajetani in Küstrin hängen, weil er sich von dem Goldmacher geprellt fühlte, der sich aus der Hofkasse 7.000 Taler erschwindelt hatte. Als Abschreckung für alle Nachahmer wurde Cajetani mit Flitter- und Scheingold bekleidet hingerichtet.

Auch die Goldproduktion, die sich verhundertfachte, machte die Alchemisten überflüssig. Im 19. Jahrhundert setzte sich bei den Fachleuten immer mehr die Überzeugung durch, dass eine künstliche Gewinnung von Gold unmöglich sei. Wer sich also mit solchen alchemistischen Experimenten beschäftigte, war gut beraten, wenn er dies unter größter Geheimhaltung vornahm.

Als Österreich nach den verlorenen Kriegen 1859 und 1867 von Preußen die Zahlung hoher Kriegsentschädigungen auferlegt bekam, musste der österreichische Kaiser Franz Joseph Geldquellen beschaffen, um sein Land aus den finanziellen Schwierigkeiten herauszuführen. Nur allzu gern war er bereit, Personen Gehör zu schenken, die ihm eine Erschließung solcher Geldquellen anboten.

Ende des Jahres 1867 erschlichen sich dann auch drei Personen der guten Wiener Gesellschaft, nämlich der Oberst Conte de Fresno y Landres, der Expolizeichef von Neapel Antonio Jimenez de la Rosa und der Priester Romualdo Roccatini mit Unterstützung des kaiserlichen Adjutanten das Vertrauen Franz Josephs. Obwohl sie kaum chemische bzw. metallurgische Kenntnisse besaßen, gaukelten sie dem Kaiser vor, sie könnten in großen Mengen aus einer Silberverbindung Gold Herstellern Das Gaunertrio verlangte für seine Erfindung 40 Millionen Gulden, von denen 5 Millionen sofort zu zahlen wären, der Rest in zehn Jahren, wenn die Erfindung erfolgreich gewesen wäre.

Da Franz Joseph eine Zahlung von einer erfolgreichen Durchführung der Experimente abhängig machte, verschafften sich die drei Schwindler jedoch nur kleine Vorzüge. Mit der Überwachung und Kontrolle der geheimen Experimente beauftragte der Kaiser seinen früheren Lehrer in Chemie, den Prof. Schrötter, der später das österreichische Münzamt leitete.

Prof. Schrötter, der diesen Versuchen am Anfang sehr wohlwollend gegenüberstand, wurde für die Durchführung der Experimente ein Laboratorium im Münzamt eingerichtet. Zunächst begann man mit einer Versuchsmenge von einem Pfund Silber, bei dessen Schmelzung tatsächlich ein Kügelchen Gold gefunden wurde. Alle Versuche danach scheiterten. Vermutlich haben die Schwindler sich die Tatsache zu Nutze gemacht, dass in dem Silber der damaligen Zeit immer Spuren von Gold vorhanden waren.

Es handelte sich um Silber, das höchstens 950-990 Tausendstel fein war. Da bei den Versuchen auch Quecksilber benutzt wurde, könnte diese geringe Menge Gold hieraus stammen, falls die Betrüger nicht reines Quecksilber benutzten, sondern Amalgam. Doch Prof. Schrötter glaubte aber eher, dass man unbemerkt etwas Gold in die Versuchskolben gab, weil die drei Männer bei den ersten Experimenten ungehinderten Zugang zum Laboratorium hatten.

1870 war auch dem Kaiser klar, dass er Schwindlern aufgesessen war. Die drei Alchemisten verschwanden über Nacht spurlos und man hat nichts mehr von ihnen gehört. Gerüchte in Wien verstummten nicht, die behaupteten, diese drei Personen hätten versucht, Details dieser geheimen Experimente gegen Geld zu verkaufen.

Goldherstellung durch Atomumwandlung

Erst mit der Entdeckung des periodischen Systems durch Mendelejew (1834-1907) und Meyer (1830-1895) im Jahre 1869 eröffneten sich neue Wege für eine künstliche Goldherstellung. Die beiden Forscher ordneten die Elemente steigend nach dem Atomgewicht und fanden dabei heraus, dass in gewissen Abständen sich die Eigenschaften der Elemente periodisch wiederholten. In diesem System bilden Kupfer, Silber und Gold eine Gruppe, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen wie Härte, Dehnbarkeit etc.

Diese neuen Erkenntnisse versuchte 1897 der Amerikaner Emmens für die künstliche Goldherstellung in die Praxis umzusetzen. Nach seiner Theorie haben Gold und Silber ein gemeinsames Basismetall, das gleichsam die Urform der beiden Edelmetalle ist. Wenn man die Struktur dieses Basismetalls, das er Argentaurum nannte, auflockerte, würde man Silber erhalten oder durch eine Komprimierung Gold. Die Methoden, die er hierfür benutzte, waren ein sehr hoher Druck und möglichst tiefe Temperaturen. Für die Druckerzeugung konstruierte er eine Hochdruck-Kraftmaschine, die einen großen Druck von 500 Tonnen pro Quadratzoll schaffte, während flüssiger Kohlenstoff für die entsprechende Kühlung sorgte. Das Endprodukt, das Emmens auf diese Weise herstellte, war nicht etwa reines Gold, sondern das Basismetall Argentaurum. Ausgangsmaterial war anfangs Silber, später nahm er den mexikanischen Silberdollar, der einen geringfügigen Goldgehalt hatte.

Das Verfahren selbst lief in fünf Stufen ab. Das Material wurde zunächst mechanisch bearbeitet, dann eingeschmolzen und granuliert, hierauf einem hohen Druck ausgesetzt, mit Stickstoff oxydiert und dann am Schluss geläutert. Das Argentaurum hatte einen unterschiedlichen Goldgehalt, der zwischen 0,300 (etwa 9 Karat) bis 0,990 (etwa 22 Karat) schwankte, wie das USA-Münzamt feststellte, das 27 kg dieses Goldes kaufte.

Diese Experimente, bei denen Emmens später auch Magnetismus und Röntgenstrahlen benutzte, erregten bei der Fachwelt großes Aufsehen und man forderte, dass er diese Versuche vor Zeugen durchführen sollte. Aber Emmens stellte Bedingungen wie die Zahlung einer Garantiesumme von 15.000 US Dollar, wenn man bei der Überprüfung seiner Apparaturen diese beschädigen sollte, und die Heranziehung namhafter Fachleute. Doch die meisten von ihm genannten Wissenschaftler als Beobachter dieses Experimentes, bei dem circa 34 kg Silber benutzt werden sollten, lehnten eine Teilnahme ab, weil sie fürchteten, sich bei einem Scheitern des Experimentes in der Öffentlichkeit zu blamieren.

Da nie mit Sicherheit geklärt wurde, ob Emmens tatsächlich als Ausgangsmaterial mexikanische Silberdollars benutzte, wurde auch der Verdacht geäußert, es handle sich bei dem Argentaurum aufgrund des unterschiedlichen Goldgehaltes um eingeschmolzene Hehlerware. Emmens hätte also im Auftrag von Kriminellen gestohlenes Gold und Silber eingeschmolzen, um es wieder zu verkaufen.

Seine Versuche, die er mit einer waghalsigen Theorie untermauerte, seien nichts anderes als ein groß angelegter Betrugsversuch, gestohlene Goldgegenstände zu Geld zu machen. Indem Emmens also Gold aus dem Nichts schaffte, konnte er Hehlerware in geradezu idealer Weise wieder unter die Leute bringen. Diese Theorie wurde vor allem dadurch untermauert, dass eine Nachahmung seiner Experimente von anderen Wissenschaftlern nicht die Ergebnisse von Emmens erbrachten.

Zu Gunsten von Emmens könnte man anführen, dass der mexikanische Silberdollar vielleicht gelegentlich wegen des primitiven Herstellungsverfahrens der mexikanischen Münze einen hoher Goldgehalt hatte. Aber in diesem Fall stellt sich die Frage, wie es einem seriösen Wissenschaftler verborgen bleiben konnte, dass sein Ausgangsmaterial einen Goldanteil von einem Drittel bis fünfzig Prozent haben konnte.

Nachdem diese Verdachtsmomente in der Öffentlichkeit auftauchten, endeten auch die Verkäufe an die amerikanische Münze. Um Dr. Emmens wurde es still und die Presse ließ die Sache auf sich beruhen.

Kann man Gold auch mit niedrigen Energien herstellen?

Die Herstellung des angeblichen Basismetalls von Silber und Gold wurde in der Fachwelt als Beweis angeführt, dass eine Niederbrechung der Atomstruktur und Atomumwandlung auch mit dem größten noch beherrschbaren Druck nicht möglich ist.

Doch es dauerte nicht lange, bis diese Lehre von der Beständigkeit der Atome erschüttert wurde, als man nämlich 1902 herausfand, dass die Elemente Uranium und Thorium einem Prozess der spontanen Umwandlung unterliegen. 1917 gelang es Rutherford zum ersten Mal mit Hilfe kerntechnischer Verfahren eine Umwandlung von Elementen durchzuführen. Diese Umwandlung setzte aber hohe Energien voraus, die nur von sehr kostspieligen, großen Versuchseinrichtungen erreicht werden können. Dieser Aufwand war für den gewöhnlichen Goldmacher, der in seinem Privatlabor experimentierte, eine unüberwindbare Barriere.

Die einzige Alternative bestand also für die Goldmacher darin, einen Weg zu finden, um mit niedrigen Energien ihr Ziel zu erreichen. Sie konnten sich hierbei auf eine Beobachtung berufen, die Biologen im 19. Jahrhundert gemacht hatten. Man entdeckte, dass es in der Biologie zur Umwandlung von Elementen kommen musste.

1799 veröffentlichte der französische Chemiker Vauquelin eine Untersuchung über die Zusammensetzung der Nahrung und der Ausscheidung der Hühner. Wenn man ein Huhn 10 Tage mit Hafer fütterte und die Exkremente und die vier Eier, die es gelegt hatte, analysierte, entdeckte man, dass in den Exkrementen und den vier Eiern 34.235 g Kalziumsalz waren, obwohl der Gehalt an Kalziumsalz im Futter nur 5,944 g betrug.

Dies ist eine Zunahme um 47,5 %. Offenbar mussten im Körper des Huhns andere Elemente in Kalziumsalz umgewandelt worden seien.

Im Jahr 1876 wies der Chemiker A. von Herzeele in seinem Buch „Einige Tatsachen aus denen die Entstehung der unorganischen Stoffe abgeleitet werden kann“ nach, dass die Pflanzen über die Fähigkeit verfügen, Stoffe umzuwandeln.

Als Beweis führte er die Zwergbohne an, die bei einem Gewicht von 2.500 g durchschnittlich 0,006 g schwefelsauren Kalk enthalten. Keimpflanzen mit dem gleichen Gewicht hatten aber 0,015 g schwefelsauren Kalk. Herzeele folgerte hieraus, dass die Unveränderlichkeit der Elemente eine „bloße Fiktion“ sei.

Ausführlich wurden solche Umwandlungen von Elementen unter niedriger Energie von dem französischen Forscher Kevran (1901 — 1985) untersucht.

Für diesen „Kevraneffekt“ wurden bis heute viele Belege gefunden. Ein Umstand, der auch noch in der Gegenwart „Alchemisten“ ermutigt, nach Möglichkeiten der Goldherstellung mit niedriger Energie zu suchen.

Unter den Goldmachern besteht auch weitgehend Einigkeit darüber, dass man Quecksilber als das Nachbarelement von Gold im Periodischen System als Ausgangsmaterial nehmen müsse.

Doch es fehlt nicht an Versuchen, sich in einer Art Kettenumwandlung, von einem beliebigen Element des Periodensystems bis zum Element Gold vorzuarbeiten. Die Zahl der als Patent angemeldeten Goldherstellungsverfahren beläuft sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf über 300. Die meisten Anmeldungen erfolgten in England, wo man im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten nicht nur den Herstellungsvorgang, sondern auch die bloße Formel patentieren lassen kann.