9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg überfallen und niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige hatte sich den Taliban widersetzt, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Wie durch ein Wunder kommt Malala mit dem Leben davon. Als im Herbst 2013 ihr Buch "Ich bin Malala" erscheint, ist die Resonanz enorm: Weltweit wird über ihr Schicksal berichtet. Im Juli 2013 hält sie eine beeindruckende Rede vor den Vereinten Nationen. Barack Obama empfängt sie im Weißen Haus, und im Dezember erhält sie den Sacharow-Preis für geistige Freiheit, verliehen vom Europäischen Parlament. Malala Yousafzai lebt heute mit ihrer Familie in England, wo sie wieder zur Schule geht. Malala Yousafzai wird mit dem Friedensnobelpreis 2014 ausgezeichnet. »Dieses Memoir unterstreicht ihre besten Eigenschaften. Ihren Mut und ihre Entschlossenheit kann man nur bewundern. Ihr Hunger nach Bildung und Neugestaltung ist authentisch. Sie wirkt so unschuldig, und da ist diese unverwüstliche Zuversicht. Sie spricht mit einem solchen Gewicht, dass man vergisst, dass Malala erst 16 ist.« The Times »Niemand hat das Recht auf Bildung so knapp, so einprägsam und überzeugend zusammengefasst wie Malala Yousafzai, die tapferste Schülerin der Welt.« Berliner Zeitung »Der mutigste Teenager der Welt« Bild »Bewegend erzählt Malala Yousafzai ihr Schicksal.« Brigitte

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 533

Sammlungen

Ähnliche

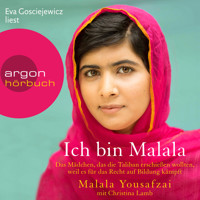

Malala Yousafzai

Ich bin Malala

Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft

Aus dem Englischen von Elisabeth Liebl, Sabine Längsfeld und Margarete Längsfeld

Knaur e-books

Über dieses Buch

Ihre Geschichte sorgte international für Erschütterung: Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg von Taliban-Kämpfern überfallen und brutal niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige hatte sich den Taliban widersetzt, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Obendrein führte sie für die BBC ein vielbeachtetes Blog-Tagebuch über ihren Alltag unter den Islamisten. Damit war ihr Todesurteil gefällt. Die Kugel traf Malala aus nächster Nähe in den Kopf; doch wie durch ein Wunder kam das mutige Mädchen mit dem Leben davon.

Inhaltsübersicht

Für alle Mädchen, die ungerecht behandelt und zum Schweigen verurteilt wurden.

Gemeinsam werden wir Gehör finden.

Vorwort

Birmingham, England, im Juli 2014

Ein Jahr ist es jetzt her, dass mein Buch erschienen ist, und zwei Jahre sind seit jenem Morgen im Oktober vergangen, als ich auf dem Nachhauseweg von den Taliban in einem Schulbus niedergeschossen wurde. Meine Familie hat seitdem so einiges an Veränderungen durchgemacht. Aus unserem Gebirgstal im pakistanischen Swat herausgerissen, wurden wir in ein Backsteinhaus in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham verpflanzt. Manchmal kommt mir das alles so seltsam vor, dass ich mich am liebsten selbst kneifen würde. Mittlerweile bin ich siebzehn geworden, doch eines hat sich nicht geändert: Ich stehe morgens noch immer nicht gern auf. Das Erstaunlichste aber ist, dass ich jetzt täglich von der Stimme meines Vaters geweckt werde. Jeden Morgen steht er als Erster auf und macht das Frühstück für mich, meine Mutter und meine beiden Brüder Atal und Khushal. Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, uns regelmäßig auf seine Großtaten hinzuweisen, und ergeht sich in ausführlichen Schilderungen, wie er den Saft auspresst, die Eier in die Pfanne schlägt, Fladenbrote erwärmt und das Honigglas aus dem Küchenschrank holt. »Papa, du machst doch nur Frühstück!«, ziehe ich ihn dann auf. Zum ersten Mal in seinem Leben geht er sogar einkaufen, auch wenn er das hasst. Der Mann, der früher nicht einmal wusste, was ein Liter Milch kostet, geht jetzt so häufig in den Supermarkt, dass er genau weiß, in welchem Regal was steht. »Ich benehme mich schon ganz wie eine Frau. Ich bin ein echter Feminist!«, pflegt er öfter zu sagen, worauf ich zum Scherz ein paar Sachen nach ihm werfe.

Danach heißt es für meine Brüder und mich: ab in die Schule. Und auch für unsere Mutter Tor Pekai, was sicher eine der größten Veränderungen überhaupt ist. Fünf Tage pro Woche besucht sie eine Bildungseinrichtung, wo sie Lesen, Schreiben und Englisch lernt. Meine Mutter hatte keinerlei Ausbildung erhalten, was vermutlich der Grund war, dass sie uns stets ermutigt hat, die Schule zu besuchen: »Passt auf, dass ihr nicht wie ich eines Morgens aufwacht und erst Jahre später merkt, was ihr versäumt habt.« Sie hat im Alltag mit vielen Problemen zu kämpfen, weil sie bis zum heutigen Tag Schwierigkeiten hat, sich beim Einkaufen, beim Arzt oder in der Bank verständlich zu machen. Diese Kurse schenken ihr mehr Selbstvertrauen. Mittlerweile traut sie sich auch schon, außerhalb unserer vier Wände etwas auf Englisch zu sagen und nicht nur zu Hause.

Vor einem Jahr noch dachte ich, dass ich mich hier nie eingewöhnen würde, doch mittlerweile fühle ich mich in Birmingham recht heimisch. Es wird für mich nie dasselbe sein wie das Swat-Tal, das ich jeden einzelnen Tag vermisse. Doch wenn ich weg war und dann in dieses neue Haus zurückkehre, ist das wie nach Hause kommen. Mittlerweile habe ich mich sogar an den hiesigen Dauerregen gewöhnt, doch ich muss regelmäßig lachen, wenn meine Freundinnen hier sich über die Hitze beschweren. Die Temperaturen in Großbritannien steigen gerade mal auf 20 oder 25 Grad Celsius. Für mich ist das wie Frühling. In meiner neuen Schule habe ich auch Freundschaften geschlossen, doch meine beste Freundin ist immer noch Moniba. Wir skypen stundenlang, um uns sämtliche Neuigkeiten zu erzählen. Wenn sie mir von den Festen im Swat berichtet, wünsche ich mir so sehr, ich könnte dort sein. Manchmal unterhalte ich mich mit Shazia und Kainat, den beiden anderen Mädchen, auf die damals im Bus geschossen wurde. Sie besuchen jetzt das Atlantic College in Wales. Es ist auch für sie nicht leicht, so weit weg von zu Hause und in einer ganz anderen Kultur zu leben. Doch sie wissen, dass sie hier die tolle Gelegenheit haben, ihren Traum, etwas für ihre Gemeinschaft zu tun, wahr zu machen.

Das englische Schulsystem ist so ganz anders als das in Pakistan. In meiner alten Schule war ich das »kluge Mädchen«. Ich hatte die Vorstellung, dass ich immer die Gescheiteste und die Beste sein würde, ob ich mich nun zum Lernen hinsetzte oder nicht. In den englischen Schulen verlangen die Lehrer jedoch mehr von ihren Schülern. In Pakistan formulierten wir stets lange Antworten zu den einzelnen Prüfungsfragen. Man konnte einfach alles hinschreiben, was einem einfiel, und der Prüfer hatte dann häufig keine Lust, alles zu lesen, und hörte mittendrin auf. Trotzdem bekamen wir gute Noten! In England dagegen sind die Fragen manchmal länger als die Antworten. Vielleicht waren die Erwartungen in meiner Heimat nicht so hoch, weil es schon schwierig genug war, überhaupt eine Schule besuchen zu können. Wir hatten keine gut ausgerüsteten Labors, keine Computer und keine Schulbüchereien. Unsere ganze Ausstattung bestand aus einem Lehrer, der vor den Schülern und ihren Büchern stand, und seiner Tafel. Zu Hause hielten mich alle für einen Bücherwurm, weil ich acht oder neun Bücher gelesen hatte. Doch hier in Großbritannien lernte ich Mädchen kennen, die Hunderte von Büchern gelesen haben. Jetzt weiß ich, dass ich so gut wie nichts gelesen habe, und ich möchte alles nachholen und wie die anderen Hunderte von Büchern lesen. In drei Jahren Jahr mache ich mein Abitur, danach möchte ich Philosophie und Politik studieren.

Ich hoffe immer noch, dass ich ins Swat zurückkehren kann, um meine Freunde und Lehrer, meine Schule und mein Haus wiederzusehen. Vielleicht dauert es bis dahin noch einige Zeit, doch ich bin mir sicher, dass es eines Tages möglich sein wird. Es ist mein Traum, in das Land meiner Geburt zurückzukehren und seinen Menschen zu dienen. Es ist mein Traum, eines Tages in Pakistan eine einflussreiche Rolle in der Politik zu spielen. Leider ist jetzt Maulana Fazlullah, der Anführer der Taliban, die auf mich geschossen haben, zum Führer aller pakistanischen Taliban aufgestiegen, was eine eventuelle Rückkehr nach Pakistan für mich noch gefährlicher gemacht hat. Doch selbst wenn es diese Bedrohung nicht gäbe, glaube ich, dass ich zuerst eine gute Ausbildung brauche, um für den Kampf gegen Unwissenheit und Terrorismus gewappnet zu sein, den ich mit Sicherheit führen werde. Ich habe vor, mehr über Geschichte zu lernen, interessante Menschen zu treffen und ihre Ansichten kennenzulernen.

Die Schule und verschiedene Termine halten mich ziemlich auf Trab, doch ich habe hier Freunde gefunden, und wir verbringen unsere Pausenzeit meist mit Gesprächen. Sie unterhalten sich am liebsten über Sport, während ich lieber über das reden würde, was in der Time oder im Economist steht, denn beides lese ich gern. Wie auch immer, viel freie Zeit haben wir nicht, weil in der Schule eine Menge von uns verlangt wird!

Dank der ausgezeichneten Ärzte hier geht es mir gesundheitlich gut. Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, musste ich einmal pro Woche zur Physiotherapie, um wieder auf die Beine zu kommen, und ich brauchte viel Unterstützung. Meine Ärzte sagen, dass sich mein Gesichtsnerv zu 96 Prozent regeneriert hat. Dank meines Cochlea-Implantats kann ich wieder ganz gut hören, und die Mediziner meinen, dass die Wissenschaft diesbezüglich in Zukunft noch bessere Technologien hervorbringen wird. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr und treibe Sport, doch meine Mitspieler passen immer noch gut auf, um mir nicht versehentlich einen Ball an den Kopf zu werfen. In ein paar Sportarten wie Rounders und Kricket bin ich ziemlich gut, auch wenn meine Brüder das natürlich anders sehen.

Überhaupt haben sich meine Brüder gut eingelebt, und mit Khushal streite ich so viel wie eh und je. Atal bringt uns alle regelmäßig zum Lachen. Er hat sich eine höchst dramatische Ausdrucksweise zugelegt und ist ein echtes Energiebündel, das uns alle schafft.

Unlängst haben wir uns gefetzt, weil er sich einen iPod unter den Nagel gerissen hat, den ich geschenkt bekommen hatte: »Malala«, meinte er, »den hab ich mir nur genommen, weil du sowieso schon zwei hast.« Worauf ich entgegnete: »Der Punkt ist aber der, dass du dir nicht einfach was nehmen kannst, ohne zu fragen.«

Atal ist ein Meister in der Kunst, spontan Tränen zu vergießen, und so fing er natürlich an loszuplärren. »Ich brauche schließlich auch etwas im Leben, was mir Spaß macht«, heulte er. »Ich lebe in diesem Haus wie in einem Gefängnis. Malala, die Leute sagen, du bist das tapferste Mädchen der Welt, aber ich sage, du bist das herzloseste Mädchen auf der Welt. Wir sind nur deinetwegen hier, und du willst mir nicht mal einen iPod überlassen!«

Viele unserer Freunde in Pakistan denken vermutlich, dass wir großes Glück haben, weil wir in England in einem schönen Backsteinhaus leben und gute Schulen besuchen können. Mein Vater ist Beauftragter für Erziehungsfragen bei der Pakistanischen Botschaft und Berater für Globale Erziehung bei den Vereinten Nationen. Für so manchen jungen, ehrgeizigen Pakistani wäre dies wohl die Erfüllung aller Lebensträume.

Doch es ist eine sehr schmerzliche Erfahrung, aus dem Land, in dem deine Väter und Vorväter geboren wurden, aus dem Land, mit dem dich Jahrhunderte der Geschichte verbinden, verbannt zu werden. Du kannst nicht länger die Erde berühren, die dich hervorgebracht hat, oder das liebliche Rauschen der Flüsse wahrnehmen. Schicke Hotels und Konferenzen in großen Palästen sind kein Ersatz für das Gefühl von Heimat.

Nirgends sehe ich das deutlicher als an meiner Mutter. Körperlich ist sie in Birmingham, doch mit ihren Gedanken ist sie im Swat – sie leidet schrecklich unter Heimweh. An manchen Tagen verbringt sie mehr Zeit damit, mit ihren Freunden und Verwandten im Swat zu telefonieren als mit uns zu reden.

Unlängst jedoch, als in London die Royal Society of Medicine die Ärzte ehrte, die mein Leben gerettet hatten, saß meine Mutter zum ersten Mal oben auf dem Podium, und das war ein echtes Erlebnis für sie.

Wir alle waren tief bewegt von dem warmherzigen Empfang, den man uns überall auf der Welt bereitet hat. Auch von den Reaktionen auf das Buch, das den Menschen unsere Geschichte nähergebracht hat.

Die Gelder, die ich aus Preisverleihungen erhalte, schicke ich ins Swat-Tal, um damit Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen oder Erwachsenen zu helfen, sich beispielsweise ein Taxi oder einen Laden zu kaufen und sich auf diese Weise ein kleines Geschäft aufzubauen, mit dem sie ihre Familie ernähren können. Wir erhalten in dieser Sache viele Briefe, sogar aus Japan schrieb uns ein älterer Herr: »Ich bin alt und habe nicht viel Geld, aber ich möchte gerne helfen.« In dem Umschlag steckte eine 10000-Yen-Note. Er hatte jedoch keinen Absender angegeben, so dass wir ihm nicht danken konnten.

Mit dem Malala Fund fuhr ich nach Kenia, um dort für die Menschen im Naturschutzgebiet Masai Mara eine Schule zu eröffnen. Die Leute in dieser Gegend sind wirklich beeindruckend – groß, stolz und in scharlachrote Gewänder gehüllt, erzählten sie uns schier unglaubliche Geschichten, noch reicher und bunter als unsere paschtunischen Erzählungen. Keiner der älteren Massai hatte je eine schulische Ausbildung genossen, während jetzt alle Kinder die Schule besuchen. Trotzdem ist es für die Massai schwierig, weil nur bis zur achten Klasse Schulgeldfreiheit besteht, danach müssen die Eltern selbst für die weitere Ausbildung aufkommen.

Die Massai schilderten uns auch, dass es bis in die jüngste Zeit hinein Brauch war, dass ein Junge, nachdem er beschnitten worden war, in den Busch ging, um zwei oder mehr Löwen zu erlegen und die toten Tiere ins Dorf zurückzubringen. Danach rissen die Ältesten dem Jungen die beiden Vorderzähne aus – man stelle sich vor, wie schmerzhaft das gewesen sein muss! Wenn er dabei nicht weinte, war er ein Massai-Krieger geworden.

Zum Glück haben sich die Sitten gewandelt. Die Massai sagten, dass am Ende alle Tiere aussterben würden, wenn sie weiterhin Löwen jagten. Heute werden nicht mehr die Löwentöter Krieger, sondern die, die eine höhere Schulbildung haben. Selbst Frauen sollen künftig Massai-Krieger werden können. Außerdem wurde die Klitorisbeschneidung abgeschafft.

Meinen siebzehnten Geburtstag verbrachte ich in Nigeria, um den Mädchen, die im April von der Boko Haram in finsterster Nacht aus ihrem Schlafsaal entführt worden waren, meine Solidarität zu bezeugen. Diese Mädchen sind so alt wie ich und sie träumten davon, Ärztin, Lehrerin oder Wissenschaftlerin zu werden. Sie waren ganz besondere, tüchtige Mädchen, schließen doch nur vier Prozent der Frauen in Nordnigeria überhaupt die Schule ab. Die Welt wendet sich langsam anderen Themen zu, doch ich möchte nicht, dass die Menschen die Mädchen vergessen, und darum werden wir dort mit dem Malala Fund ein weiteres Projekt starten.

Im Rahmen unserer Kampagnenarbeit besuchten wir auch das Weiße Haus für ein Treffen mit Barack Obama. Bei dieser Gelegenheit sahen wir zuerst Michelle Obama und die älteste Tochter der Obamas, Malia. Wir bekamen Honig geschenkt, den die Bienen des Weißen Hauses produziert hatten. Anschließend besuchten wir Barack Obama im Oval Office, das ziemlich klein ist. Er trat heraus, um uns zu empfangen, und hörte uns sehr aufmerksam zu.

Als wir die Einladung ins Weiße Haus erhielten, machten wir unsere Zusage von einer Bedingung abhängig. Sollte das Ganze nur eine Fotosession werden, würden wir ablehnen. Wollte sich der Präsident aber anhören, was wir auf dem Herzen haben, würden wir gern annehmen. Die Antwort aus dem Weißen Haus: Wir könnten jedes Thema frei ansprechen. Was wir auch taten! Es war eine ziemlich ernsthafte Begegnung, bei der wir über die Bedeutung einer guten Schulbildung, die Unterstützung von Diktatoren durch die USA und über Drohnenangriffe gegen Länder wie Pakistan diskutierten.

Ich sagte zum amerikanischen Präsidenten, dass es besser wäre, er würde seine Bemühungen darauf konzentrieren, Terrorismus durch Bildung zu beseitigen statt durch Krieg.

Überhaupt: Unermüdlich habe ich mich mit dem Malala Fund für mehr und bessere Bildungschancen eingesetzt. Ich bin in Krisengebiete gereist, um das öffentliche Bewusstsein für die missliche Lage von Kindern, die keinerlei Zugang zu Schulbildung haben, zunehmend zu sensibilisieren. Ich habe entsprechende Projekte in Jordanien, Pakistan, Kenia und Nigeria initiiert und mit den dortigen Regierungschefs gesprochen, damit sie die Bildungsausgaben ihrer Länder erhöhen. Ich habe mich bei den wirtschaftlich starken Ländern dafür eingesetzt, mehr Hilfen für den Ausbau des Bildungssystems in Entwicklungsländern bereitzustellen. Wir intensivieren täglich unsere Bemühungen, doch mir ist sehr wohl bewusst, dass es noch unendlich viel zu tun gibt. Ich danke Gott, dass er mir ermöglicht hat, für diese Ziele zu arbeiten. Das ist nun meine Lebensaufgabe, meine Mission und mein Traum.

Mit dem Malala Fund wollte ich auch etwas für die Ausbildung der syrischen Flüchtlinge in Jordanien tun. Ich reiste an die syrische Grenze und sah dort die Menschenströme, die nach Jordanien flohen. Mit nichts als ihren Kleidern auf dem Leib durchquerten sie die Wüste, viele Kinder hatten nicht einmal Schuhe an. Als ich dieses Leid sah, brach ich in Tränen aus. Die meisten Kinder in den Flüchtlingslagern gingen nicht zur Schule. Manchmal, weil es schlicht keine gab, manchmal, weil der Schulweg zu gefährlich war oder weil sie für den Lebensunterhalt sorgen mussten, da ihr Vater ums Leben gekommen war. Am Straßenrand sah ich zahllose Kinder, die in dieser sengenden Hitze Arbeiten verrichteten. Sie boten sich für Tätigkeiten an wie dem Schleppen schwerer Steine, um ihre Familie zu ernähren.

Ich fühlte einen tiefen Schmerz in meinem Herzen. Welche Sünde haben sie auf sich geladen, was haben sie getan, dass sie aus ihrer Heimat fliehen mussten? Warum müssen diese unschuldigen Kinder solche Schrecken erdulden? Warum bleiben ihnen Bildung und das Leben in Frieden versagt?

Dort lernte ich auch ein Mädchen namens Mizune kennen, das so alt ist wie ich. Jeden Tag geht sie von Zelt zu Zelt und versucht die Eltern davon zu überzeugen, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken müssen. Sie sagte mir, dass sie einmal Journalistin werden will, weil sie den Menschen helfen möchte zu begreifen, was in der Welt passiert. Ich fragte sie: »Was würdest du am liebsten tun, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?« Und sie antwortete: »Ich möchte wieder nach Hause und helfen, all diese Kriege zu beenden.«

Wir sprachen bei vielen amtlichen Stellen vor und wiesen auf die Not der Flüchtlinge hin, damit diese mehr Unterstützung bekommen. Über den Malala Fund lancierten wir einige Projekte direkt vor Ort, um die Integration syrischer Flüchtlinge in das jordanische Schulsystem zu fördern.

Auch ich bin Flüchtling und gezwungen, fernab meines Geburtslands zu leben. Wie mein Vater zu sagen pflegt, sind wir vielleicht die am besten behandelten Flüchtlinge der Welt. Wir leben in einem schönen Haus und haben alles, was wir brauchen, dennoch lodert in uns weiterhin die Sehnsucht nach unserer Heimat. So vieles hat sich im vergangenen Jahr verändert, doch in Wahrheit bin ich immer noch dieselbe Malala, die im Swat zur Schule ging. Meine Lebensumstände haben sich geändert, aber ich habe mich nicht geändert. Würde man meine Mutter fragen, dann würde sie vermutlich sagen: »Nun, vielleicht ist Malala ein bisschen vernünftiger geworden, aber daheim ist sie noch dasselbe aufsässige Mädchen, das ihr T-Shirt in der einen und ihre Hose in der anderen Ecke herumliegen lässt. Dasselbe schlampige Mädchen, das uns ständig mit ihrem ›Ich muss noch meine Hausaufgaben machen!‹ die Ohren volljammert.« Manche Dinge, mögen sie noch so unbedeutend sein, ändern sich eben nicht.

Prolog

Der Tag, an dem meine Welt sich wandelte

Ich komme aus einem Land, das um Mitternacht gegründet wurde. Es war kurz nach zwölf Uhr mittags, als ich fast gestorben wäre.

Vor einem Jahr verließ ich mein Zuhause, um in die Schule zu gehen, und kehrte nicht mehr zurück. Ich wurde von einer Taliban-Kugel in den Kopf getroffen und aus Pakistan geflogen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Manche Menschen meinen, ich könne nicht mehr zurück in meine Heimat, doch ich glaube tief in meinem Herzen, dass ich zurückkehren werde. Einem Land entrissen zu werden, das man liebt, ist etwas, das ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche.

Jeden Morgen, wenn ich die Augen öffne, sehne ich mich nach dem vertrauten Anblick, nach meinem alten Zimmer mit meinen Sachen, meinen über den Boden verstreuten Kleidern und meinen Schulpreisen auf dem Regal. Stattdessen lebe ich in einem Land, das, verglichen mit meinem geliebten Pakistan und meinem Heim im Swat-Tal, zeitlich fünf Stunden hinterherhinkt. Andererseits hat meine Heimat Jahrhunderte aufzuholen. Hier, in dem Land, in dem ich jetzt lebe, gibt es jeden Komfort, den man sich nur vorstellen kann. Aus jedem Wasserhahn kommt tatsächlich Wasser. Man legt einen Schalter um und hat Licht, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Man braucht keine Öllampen mehr. Und niemand muss Gasflaschen vom Basar holen, damit man auf dem Herd kochen kann. Hier ist alles supermodern, es gibt sogar fertiges Essen in Plastikbehältern.

Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich Gebäude mit vielen Stockwerken, lange Straßen voller Autos, alle hübsch in der Reihe, saubere grüne Hecken und Rasenstücke sowie ordentliche Bürgersteige, auf denen Leute gehen. Doch kaum schließe ich die Augen, bin ich zurück in meinem Tal, zumindest für einen Augenblick. Ich sehe die hohen, schneebedeckten Bergspitzen, wogende grüne Felder und kühle, blaue Flüsse. Und mein Herz lächelt, wenn es die Menschen des Swat erblickt. Mein Geist bringt mich zurück in die Schule, wo ich wieder mit meinen Freunden und Lehrern vereint bin. Ich treffe meine beste Freundin Moniba. Wir sitzen zusammen, plappern und scherzen, als wäre ich nie fort gewesen.

Dann fällt es mir wieder ein: Ich bin ja in Birmingham, in England.

Der Tag, an dem sich alles änderte, war der 9. Oktober 2012, ein Dienstag, nicht gerade ein günstiger Tag, weil ich mich mitten in den Schulprüfungen befand. Aber weil ich gern lerne, hatte ich nicht so einen Bammel davor wie einige meiner Mitschülerinnen.

An jenem Morgen fuhr unser üblicher Korso aus buntbemalten, Dieselabgase spuckenden Autorikschas, gedrängt voll mit je fünf oder sechs Mädchen, zu der schmalen Lehmstraße, die von der Haji Baba Road abzweigt. Seit der Taliban-Zeit gibt es an der Schule kein Schild, und das verzierte Metalltor in der weißen Mauer gegenüber dem Holzfällerhof verrät nicht, was dahintersteckt.

Für uns Mädchen war dies das Zaubertor in unsere eigene Welt. Kaum waren wir drin, nahmen wir unsere Kopftücher ab, als würde der Wind an einem sonnigen Tag die Wolken fortblasen, um die Sonne hereinzulassen. Dann polterten wir die Treppe hinauf. Sie führte in einen offenen Hof mit Türen zu allen Klassenzimmern. Dort warfen wir unsere Schultaschen ab und stellten uns unter freiem Himmel, mit dem Rücken zu den Bergen, zur Morgenversammlung auf. Ein Mädchen kommandierte: »Assaan bash! – Steht bequem«, und wir schlugen die Hacken zusammen und antworteten: »Allah.« Dann rief das Mädchen: »Hoo she yar – Achtung!« Und wir schlugen erneut die Hacken zusammen: »Allah.«

(Copyright © Justin Sutcliffe, 2013) Gemeinsame Gebete an der Khushal-Schule.

Die Schule hatte mein Vater gegründet, schon vor meiner Geburt, und an der Mauer vor uns stand in roten und weißen Buchstaben »Khushal-Schule« – mich machte das immer stolz. Wir Mädchen gingen hier an sechs Vormittagen in der Woche zur Schule, und für eine Fünfzehnjährige in der neunten Klasse bestand der Unterricht darin, chemische Gleichungen vorzutragen oder die Grammatik des Urdu zu lernen, englische Aufsätze mit einer Moral zu verfassen (zum Beispiel zum Thema »Was bedeutet ›Eile mit Weile‹?«) oder Blutkreislaufdiagramme zu zeichnen – die meisten von meinen Mitschülerinnen wollten Ärztinnen werden.

Man kann sich schwer vorstellen, dass jemand darin eine Bedrohung sah. Doch außerhalb der Schule herrschten nicht nur der Lärm und der Wahnsinn der Stadt Mingora, der größten im Swat-Tal, sondern auch solcher Leute wie der Taliban, die meinen, Mädchen dürften nicht zur Schule gehen.

In der Schule, wo ich eine Geschichte zum Thema »Es ist nicht alles Gold, was glänzt« vorlese.

Jener Morgen hatte angefangen wie alle anderen, nur etwas später als sonst. Während der Prüfungszeit beginnt die Schule erst um neun und nicht um acht wie üblich. Das fand ich gut, denn ich stehe nicht gern früh auf. Für mich gibt es nichts Schöneres, als im Bett zu liegen und den Hähnen zu lauschen oder dem Gebetsruf des Muezzins.

Anfangs versuchte an diesem Dienstag mein Vater, mich zu wecken. »Zeit zum Aufstehen, jani mun«, sagte er. Das heißt auf Persisch »Seelengefährtin«, und so nennt er mich immer zu Beginn eines Tages. »Nur noch ein paar Minuten, Aba«, bettelte ich und vergrub mich tiefer unter der bestickten Decke. Dann kam meine Mutter: »Zeit zum Aufstehen, pisho!« Sie nennt mich Pisho, das bedeutet »Katze«. Schläfrig griff ich nach der Uhr. Und schrie wie immer: »Bhabi, ich komme viel zu spät!« In unserer Kultur ist jeder Mann dein »Bruder« und jede Frau deine »Schwester«. So sehen wir uns gegenseitig. Als mein Vater seine Frau zum ersten Mal in die Schule brachte, sprachen alle Lehrer nur von der »Frau meines Bruders« oder bhabi. Dieser Name ist meiner Mutter geblieben. Wir nennen sie jetzt alle bhabi.

Ich schlief in dem länglichen Raum, der nach vorne hinaus lag, und die einzigen Möbel waren ein Bett und eine Vitrine. Die hatte ich von einem Teil des Geldes gekauft, das mir ein Preis für meine Kampagne eingebracht hatte: Ich hatte mich für Frieden in unserem Tal eingesetzt und für Schulbildung für Mädchen.

Auf den einzelnen Borden in der Vitrine standen die vielen goldfarbenen Plastikpokale, die ich gewonnen hatte, weil ich Klassenbeste geworden war. Nur zweimal hatte ich den ersten Platz nicht geschafft und war meiner Konkurrentin Malka-e-Noor unterlegen. Ich nahm mir fest vor, dass mir das nicht noch einmal passieren sollte.

Die Schule lag nicht weit von meinem Zuhause entfernt. Früher ging ich zu Fuß, aber seit Anfang letzten Jahres nahm ich zusammen mit den anderen Mädchen eine Motor-Rikscha für die Hinfahrt und zurück den Bus. Die Fahrt dauerte nur fünf Minuten, an dem stinkenden Bach entlang, dann hinter der großen Reklametafel, die für Dr. Humayuns Institut für Haartransplantation warb. Wir witzelten gerade, einer von unseren glatzköpfigen Lehrern, dem plötzlich Haare sprossen, müsse wohl dorthin gegangen sein. Ich mochte die Busfahrt, weil ich so nicht ins Schwitzen geriet wie beim Gehen und weil ich mit meinen Freundinnen plaudern und mit Usman Ali schwätzen konnte, dem Fahrer, den wir Bhai Jan nannten, »Bruder«, und der uns mit seinen verrückten Geschichten zum Lachen brachte.

Ich hatte angefangen, den Bus zu nehmen, weil meine Mutter sich Sorgen machte, wenn ich allein zur Schule ging. Wir sind das ganze Jahr über bedroht worden. Manche Drohungen waren Verlautbarungen in der Zeitung, manche geschriebene Mitteilungen, öfter aber von Leuten weitergegebene. Meine Mutter hatte Angst um mich, aber die Taliban hatten noch nie ein Mädchen geholt. Eher befürchtete ich, dass sie es auf meinen Vater abgesehen hätten, weil er gegen sie wetterte. Seinem guten Freund Zahid Khan hatte man im August auf dem Weg zum Gebet ins Gesicht geschossen, und ich wusste, dass alle Leute Vater warnten: »Sieh dich vor, du bist der Nächste.«

Von der Straße am Fluss führte eine Treppe zu unserer Wohnstraße, die nicht mit dem Auto zu erreichen war. Ich stieg auf der tiefer gelegenen Straße aus dem Bus und ging allein durch das vergitterte Eisentor, die Stufen hinauf und unseren Weg entlang. Seit ich denken kann, bin ich eine Tagträumerin. Während des Unterrichts schweiften meine Gedanken zuweilen ab, und einmal stellte ich mir vor, auf dem Heimweg käme ein Terrorist und wollte mich auf dieser Treppe erschießen. Ich überlegte, was ich tun würde. Vielleicht meine Schuhe ausziehen und ihn schlagen? Dann aber dachte ich: Wenn es einer von den Taliban ist, würde ich dann handeln wollen wie er? Es wäre besser zu bitten: »Okay, erschieß mich, aber hör mir zuerst zu: Was du tust, ist unrecht. Ich bin nicht gegen dich. Ich will nur zur Schule gehen.«

Ich bin nicht ängstlich, aber in letzter Zeit überprüfte ich immer, ob das vordere Tor abends abgeschlossen war. Zur selben Zeit hatte ich angefangen, Gott zu fragen, was passiert, wenn man stirbt. Ich erzählte alles meiner besten Freundin Moniba. Seit der Grundschule waren wir befreundet, und alles hatten wir miteinander geteilt: Justin-Bieber-Songs, die Twilight-Saga, die besten Gesichtsaufhellungscremes. Moniba träumte davon, Modedesignerin zu werden, doch weil sie wusste, dass ihre Familie nie damit einverstanden sein würde, sagte sie allen, sie wolle Ärztin werden. In unserer Gesellschaft ist es schwer für Mädchen, einen anderen Beruf als den der Lehrerin oder Ärztin zu ergreifen, sofern sie überhaupt arbeiten dürfen. Im Gegensatz zu meiner Freundin verschwieg ich meine Wünsche nicht. Anfangs hatte auch ich Ärztin werden wollen, dann aber wechselte ich zu Erfinderin und Politikerin.

Moniba spürte immer, wenn etwas nicht stimmte. So auch an diesem Tag. »Keine Sorge«, sagte ich zu ihr und wiederholte, wovon ich ausging: »Die Taliban haben noch nie ein kleines Mädchen geholt.«

Als unser Bus gemeldet wurde, liefen wir die Treppe hinunter. Die Mädchen bedeckten das Gesicht, bevor sie aus der Tür traten und in den Bus stiegen, ich tat dies nicht.

Der Bus war eigentlich ein Van, Dyna genannt, ein weißer Toyota TownAce mit drei langen Bänken, einer Bank an jeder Seite, die dritte in der Mitte. Der Van war gedrängt voll mit zwanzig Mädchen und drei Lehrkräften. Ich saß auf der linken Bank zwischen Moniba und Shazia Ramzan, einem Mädchen, das ein Jahr unter mir war. Die Schultaschen hatten wir unter unsere Füße gestellt, unsere Examensordner pressten wir an die Brust.

Danach wird die Erinnerung schon ein wenig unklarer. Ich weiß noch, dass es im Innern des Toyota heiß und stickig war. Die kühleren Tage kamen in diesem Jahr spät, und nur die fernen Berge des Hindukusch hatten einen Zuckerguss aus Schnee. Hinten, wo wir saßen, hatte der Van keine Fensterscheiben, nur eine Plastikplane, die an den Seiten flatterte und so vergilbt und verstaubt war, dass man so gut wie nicht durchsehen konnte. Nur ein kleines Stück Himmel konnten wir erkennen, nur einmal erhaschten wir einen Blick auf die Sonne, zu dieser Tageszeit ein gelber Kreis, der im alles durchdringenden Staub zu schweben schien.

Ich erinnere mich noch, dass der Bus wie immer am Militärkontrollpunkt von der Hauptstraße nach rechts fuhr, dann hinter dem verlassenen Kricketplatz um die Ecke bog. An mehr erinnere ich mich nicht.

In meinen Träumen über die Schießerei befindet sich mein Vater ebenfalls im Bus. Er wird mit mir angeschossen, und dann sind da überall Männer, und ich suche nach meinem Vater.

In Wirklichkeit hielten wir plötzlich an. Links von uns lag das Grabmal von Sher Mohammad Khan, dem Finanzminister des ersten Herrschers von Swat, das ganz von Gras überwuchert ist. Rechts sahen wir die Gebäckfabrik. Wir mussten etwa 200 Meter vom Kontrollpunkt entfernt sein. Wir konnten vorne nicht hinaussehen, doch ein junger bärtiger Mann in heller Kleidung war auf die Straße getreten. Er winkte dem Busfahrer zu, damit er anhielt.

»Ist das der Bus von der Khushal-Schule?«, fragte er unseren Fahrer.

Usman Bhai Jan hielt das für eine dämliche Frage, denn der Name war auf beiden Seiten des Vans aufgemalt. »Ja«, antwortete er deshalb knapp.

»Ich brauche über einige Kinder eine Auskunft«, sagte der Mann weiter.

»Dann gehen Sie doch ins Büro der Schule«, entgegnete Bhai Jan.

Während er sprach, tauchte ein Mann an der Rückseite des Vans auf, ganz in Weiß gekleidet. »Guck mal, das ist bestimmt ein Journalist, der ein Interview von dir will«, sagte Moniba zu mir. Seit ich mich für das Recht auf Schulbildung für Mädchen engagierte, wurde ich immer wieder interviewt, sogar von Ausländern. Aber normalerweise passierte das nicht mitten auf der Straße.

Der Mann trug eine traditionelle Wollkappe und hatte ein Taschentuch über Mund und Nase, als wäre er erkältet. Er sah aus wie ein College-Student. Dann schwang er sich über die Ladeklappe und beugte sich über uns.

»Wer ist Malala?«, fragte er fordernd.

Niemand sagte etwas, aber mehrere Mädchen sahen zu mir hin. Ich war die Einzige mit unverhülltem Gesicht.

In diesem Moment hielt er eine schwarze Pistole hoch. Später erfuhr ich, es war ein Colt .45. Einige Mädchen schrien. Moniba sagt, ich hätte in diesem Moment ihre Hand gedrückt.

Meine Freundinnen sagen, der Mann habe hintereinander drei Schüsse abgegeben. Die erste Kugel ging durch meine linke Augenhöhle und blieb dann neben der linken Schulter stecken. Ich sackte nach vorn auf Moniba, Blut lief aus meinem linken Ohr. Daher trafen die folgenden Schüsse die Mädchen neben mir. Eine Kugel ging in Shazias linke Hand. Die dritte durchschlug ihre linke Schulter und blieb im rechten Oberarm von Kainat Riaz stecken.

Später berichteten mir meine Freundinnen, die Hand des Schützen habe beim Schießen gezittert.

Bis wir im Krankenhaus eintrafen, waren meine langen Haare und Monibas Schoß voll Blut.

Wer ist Malala? Ich bin Malala, und dies ist meine Geschichte.

Karte

Teil I

Vor den Taliban

Sorey sorey pa golo rashey

Da be nangai awaz de ra ma sha mayena.

Lieber beklage ich deinen kugelzerfetzten Leib,

Als von deiner Feigheit auf dem Schlachtfeld zu hören.

(Traditionelles Couplet in Paschtu)

1

Eine Tochter wird geboren

Als ich auf die Welt kam, bedauerten die Leute in unserem Dorf meine Mutter, niemand beglückwünschte meinen Vater. Ich kam genau bei Tagesanbruch, als der letzte Stern am Himmel verblasste. Wir Paschtunen sehen das als ein Glückszeichen an. Mein Vater hatte kein Geld für das Krankenhaus oder eine Hebamme, deshalb half eine Nachbarin bei meiner Geburt. Das erste Kind meiner Eltern war eine Totgeburt, ich aber bin strampelnd und schreiend aus dem Leib meiner Mutter herausgerutscht. Ich war ein Mädchen, und ich war in einem Land zur Welt gekommen, in dem zur Feier der Geburt eines Sohnes Gewehrschüsse abgefeuert werden, wogegen man Töchter hinter einem Vorhang versteckt. Allein aus dem Grund, weil es im Leben ihre Rolle ist, fürs Essen zu sorgen und Kinder auf die Welt zu bringen.

Für die meisten Paschtunen ist es ein düsterer Tag, wenn eine Tochter geboren wird. Vaters Vetter Jehan Sher Khan Yousafzai war einer der wenigen, die zur Feier meiner Geburt kamen und mir auch ein ansehnliches Geldgeschenk machten. Er hatte einen großen Familienstammbaum gezeichnet, der bis zu meinem Ururgroßvater zurückreichte. Aber auch er führte nur die männliche Linie auf.

Mein Vater Ziauddin unterscheidet sich aber von den meisten paschtunischen Männern. Er zog auf dem Stammbaum von seinem Namen aus eine Linie und ließ sie in einem Kringel enden, der wie ein Dauerlutscher aussah. Dahinein schrieb er »Malala«. Sein Vetter lachte verwundert auf, als er das sah. Das kümmerte meinen Vater nicht. Er sagte, er hätte mir gleich nach meiner Geburt in die Augen geschaut, und schon sei er »verliebt« gewesen. Anderen Leuten gegenüber behauptete er: »Ich weiß, dieses Kind ist ungewöhnlich.«

Er bat seine Freunde sogar, getrocknete Früchte, Süßigkeiten und Münzen in meine Wiege zu werfen – was normalerweise nur für Jungen gemacht wird.

Ich bin nach Malalai von Maiwand benannt worden, der größten Heldin Afghanistans. Wir Paschtunen sind ein stolzes Volk, das sich aus vielen Stämmen zusammensetzt und sowohl in Pakistan als auch in Afghanistan zu Hause ist. Seit Jahrhunderten leben wir nach einem Kodex, dem Paschtunwali, der uns verpflichtet, allen Besuchern Gastfreundschaft zu gewähren, und dessen wichtigster Wert nang ist, die Ehre. Das Schlimmste, das einem Paschtunen passieren kann, besteht darin, sein Gesicht zu verlieren. Schande ist für einen Paschtunen schrecklich. Wir haben ein Sprichwort, das heißt: »Die Welt ist nichts ohne Ehre.« Wir streiten und befehden uns untereinander so sehr, dass unser Wort für »Vetter« – tarbur – dasselbe ist wie unser Begriff für »Feind«. Aber wir halten auch zusammen, etwa gegen Ausländer, die unser Land erobern wollen.

Alle paschtunischen Kinder wachsen mit der Geschichte auf, wie Malalai die afghanische Armee beflügelt hat, als sie 1880 im Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg die britischen Truppen besiegte.

Malalai war die Tochter eines Schafhirten in Maiwand, einer Kleinstadt in der Staubebene westlich von Kandahar. Als sie siebzehn war, gehörten ihr Vater und der Mann, mit dem sie verlobt war, zu den Tausenden von Afghanen, die gegen die britische Besatzung ihres Landes kämpften. Malalai ging mit anderen Frauen aus ihrem Dorf aufs Schlachtfeld, um die Verwundeten zu pflegen und ihnen Wasser zu bringen. Sie sah, dass die Männer den Kampf verloren, und als der Fahnenträger fiel, hielt sie ihren weißen Schleier als Fahne in die Höhe und marschierte vor den Truppen her aufs Schlachtfeld.

»Ihr jungen Lieben!«, sang sie. »Wenn ihr in der Schlacht von Maiwand nicht fallt, dann, bei Gott, rettet euch jemand als ein Symbol der Schande.«

Malalai starb im Kugelhagel, doch ihre Worte und ihre Tapferkeit feuerten die Männer an, dem Verlauf der Schlacht eine Wendung zu geben. Sie vernichteten eine komplette englische Brigade – eine der entsetzlichsten Niederlagen der britischen Armee. Die Afghanen waren so stolz auf sie, dass der letzte afghanische König im Zentrum von Kabul ein Maiwand-Siegesdenkmal errichten ließ. Später las ich ein paar Sherlock-Holmes-Geschichten und musste lachen, als ich erfuhr, dass die Romanfigur Dr. Watson in ebendieser Schlacht verwundet worden war, bevor er der Partner des großartigen Detektivs wurde. Aber wir Paschtunen hatten mit Malalai jetzt unsere eigene Jeanne d’Arc. Viele Mädchenschulen in Afghanistan sind nach Malalai benannt.

Meinem Großvater, der Religionsgelehrter war, hat es nicht gefallen, dass mein Vater diesen Namen für mich auswählte. »Das ist ein trauriger Name«, sagte er. »Er bedeutet ›kummervoll‹ oder sogar ›leidend‹.«

Ich als Baby.

Als ich ein Baby war, sang mir mein Vater immer ein Lied vor, das der berühmte Dichter Rahmat Shah Sayel aus Peshawar geschrieben hatte. Die letzte Strophe endet so:

O Malalai von Maiwand,

Erhebe dich wieder, lass Paschtunen

das Lied der Ehre verstehen,

Deine Dichterworte wenden Welten,

Ich bitte dich, erhebe dich wieder.

Jedem, der zu uns ins Haus kam, erzählte mein Vater die Geschichte von Malalai. Ich liebte diese und die Lieder, die er mir vorsang, und wie mein Name mit dem Wind schwebte, wenn Leute ihn riefen.

Wir lebten am schönsten Ort auf der ganzen Welt. Mein Tal, das Swat-Tal, ist ein Himmelreich aus Bergen, strömenden Wasserfällen und kristallklaren Seen. »Willkommen im Paradies«, liest man auf dem Schild, wenn man das Tal betritt. In alter Zeit wurde das Swat-Tal Uddyana genannt, das bedeutet »Garten«. Wir haben Wildblumenfelder, Gärten voll köstlicher Früchte, Smaragdminen und Flüsse voller Forellen. Das Swat wird oft als »Schweiz des Ostens« bezeichnet – das Tal ist der erste Ski-Erholungsort Pakistans. Die Reichen unseres Landes machten hier Urlaub, um unsere reine Luft, unsere Landschaft und unsere Sufi-Feste mit Musik und Tanz zu genießen. Es reisten in unser Tal auch viele Ausländer, die wir alle als angrezan bezeichneten, Briten, egal, woher sie stammten. Sogar Queen Elizabeth II. von England kam nach Pakistan, das war 1961 gewesen, und wohnte in unserem Weißen Palast, dem heutigen Hotel White Palace, erbaut aus demselben Marmor wie das Taj Mahal, von unserem König, dem ersten Wali von Swat.

Das alles lag auch an unserer besonderen Geschichte. Heute ist das Swat ein Teil der Provinz Khyber Pakhtunkhwa oder KPK, wie wir sagen, und die ist ganz schön groß. Aber einst war das Swat vom übrigen Pakistan abgetrennt, war ein Fürstentum, eines von dreien, zusammen mit Chitral und Dir. In der Kolonialzeit waren unsere Herrscher den Briten gegenüber treuepflichtig, regierten ihre Länder jedoch unabhängig.

Als die Briten Indien 1947 in die Unabhängigkeit entließen und es teilten, kamen wir zu dem neugegründeten Staat Pakistan, blieben aber autonom. Wir führten zwar die Pakistanische Rupie ein, doch die pakistanische Regierung war nur für die Außenpolitik zuständig. Der Wali behielt die Oberhand über die Justiz, wahrte Frieden zwischen verfeindeten Stämmen und kassierte ushur – eine Steuer in Höhe von zehn Prozent des Einkommens, womit er Straßen, Krankenhäuser und Schulen baute.

Wir waren nur 160 Kilometer Luftlinie von Pakistans Hauptstadt Islamabad entfernt, aber es fühlte sich an wie ein anderes Land. Die Fahrt auf der Straße über den Malakand-Pass dauerte mindestens fünf Stunden. Der Pass ist eine Gebirgskette, wo unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert, angeführt vom Prediger Mullah Sadullah (den Briten als »Mad Fakir« kennen), zwischen den zerklüfteten Gipfeln gegen die britischen Streitkräfte kämpften. Unter den Soldaten war Winston Churchill, der über seine Erlebnisse am Malakand-Pass ein Buch geschrieben hat. Einen der Gipfel dort nennen wir immer noch »Churchills Posten«, obwohl er sich nicht gerade schmeichelhaft über unser Volk geäußert hat. Am Ende des Passes steht ein Schrein mit einer grünen Kuppel, dort werfen die Leute Geldstücke hinein, zum Dank für ihre glückliche Ankunft.

Niemand, den ich kannte, war je in Islamabad gewesen. Bevor die Unruhen ausbrachen, waren die meisten Leute nie aus dem Swat herausgekommen, zu ihnen gehörte auch meine Mutter.

Wir wohnten in Mingora, dem größten Ort im Tal und der einzigen richtigen Stadt. Es war einst eine kleine Gemeinde gewesen, aber dann waren viele Menschen aus den umliegenden Dörfern dorthin gezogen und hatten einen recht schmutzigen, übervölkerten Ort daraus gemacht. Heute gibt es in Mingora Hotels, Colleges, einen Golfplatz und einen berühmten Basar, auf dem man traditionelle Stickereien, Edelsteine und alles Erdenkliche kaufen kann. Der Fluss Marghazar schlängelt sich durch die Stadt, milchig-braun von den Plastiktüten und den Abfällen, die hineingeworfen werden. Er ist nicht klar wie die Flüsse im Hügelland oder wie der breite Swat-Fluss außerhalb der Stadt, wo wir in den Ferien hinfuhren und die Leute Forellen angelten.

Unser Haus lag in dem Bezirk Gulkada, das bedeutet »Ort der Blumen«, vorher hieß er aber Butkara, »Stätte der buddhistischen Statuen«. Unweit von unserem Zuhause gab es ein Feld mit geheimnisvollen Ruinen, verfallenen Löwenstatuen, die auf dem Hinterteil saßen, zerbrochenen Säulen und kopflosen Standbildern. Das Merkwürdigste von allem waren Hunderte von steinernen Schirmen. Manche Freundinnen von mir spielten zwischen den Steinen Verstecken, sie glaubten, wie Kinder nun mal sind, diese Stätte sei zu unserem Vergnügen da.

Beim Schulpicknick.

Der Islam kam im 11. Jahrhundert in unser Tal, als der muslimische König Sultan Mahmud von Ghazni aus Afghanistan unser Herrscher wurde. Aber davor war das Swat ein buddhistisches Königreich. Die Buddhisten tauchten im 2. Jahrhundert nach Christus hier auf, und ihre Könige herrschten mehr als 500 Jahre über das Tal. (Chinesische Forscher haben aufgeschrieben, dass an den Ufern des Swat 1400 buddhistische Klöster lagen.) Damals schallte der magische Klang von Tempelglocken durch das Tal. Die Tempel selbst gibt es schon lange nicht mehr, doch beinahe überall im Swat findet man zwischen Himmelsschlüsselchen und anderen Wildblumen Überreste dieser religiösen Stätten. Mit Begeisterung spielten wir Verstecken zwischen den Ruinen von Butkara, wo buddhistische Könige und Heilige begraben liegen. Wir picknickten zwischen Bruchstücken eines lächelnden dicken Buddhas, der mit gekreuzten Beinen auf einer Lotosblume saß. Geschichten berichten, dass Buddha häufig höchstpersönlich hier war, er soll den Ort als sehr friedlich empfunden haben. Es heißt sogar, dass Teile seiner Asche in einem riesigen Stupa in unserem Tal verborgen sind.

Die Ruinen von Butkara hatten etwas Magisches an sich. Einmal kamen ausländische Archäologen, um Ausgrabungen zu machen. Sie erzählten uns, früher sei dies ein Pilgerort gewesen, voller wunderschöner Tempel mit goldfunkelnden Kuppeln. Mein Vater verfasste einmal ein Gedicht, dem er den Titel »Die Überreste von Butkara« gab. Darin schrieb er über das friedliche Miteinander von buddhistischem Tempel und Moschee: »Wenn die Stimme der Wahrheit von den Minaretten aufsteigt, lächelt der Buddha / Und die zerrissene Kette der Geschichte fügt sich wieder zusammen.«

Wir lebten im Schatten des Hindukusch Hindukusch, wo die Männer Steinböcke und Goldhähne schossen. Unser Haus war ein einstöckiger, zweckmäßiger Betonbau. Linker Hand führte eine Treppe auf das Flachdach, so groß, dass wir Kinder dort Kricket spielen konnten. Das Dach war unser Spielplatz. Zur Abenddämmerung saßen mein Vater und seine Freunde oft dort oben und tranken Tee. Manchmal saß ich auf dem Dach und betrachtete den Rauch, der ringsum von den Kochfeuern aufstieg, und lauschte dem abendlichen Spektakel der Grillen. Ringsherum waren Berge, dorthin gingen die Männer, um Steinböcke und Goldfasane zu schießen.

In unserem Tal wachsen zahllose Obstbäume, an denen die süßesten Früchte heranreifen: Feigen, Pflaumen und Pfirsiche. In unserem Garten hatten wir Weintrauben, Guaven und Khaki. Im Vorhof stand ein Pflaumenbaum, der die köstlichsten Früchte trug. Es war ein ständiger Wettlauf zwischen uns und den Vögeln, wer sie erntete. Die Vögel liebten den Baum. Sogar Spechte suchten ihn auf.

Solange ich zurückdenken kann, hat meine Mutter mit den Vögeln gesprochen. An der Rückseite des Hauses befand sich eine Veranda, auf der sich die Frauen versammelten. Wir wussten, wie es war, hungrig zu sein, deswegen gab meine Mutter armen Familien zu essen. Wenn jedoch etwas übrig war, verfütterte sie es an die Vögel. Auf Paschtu tragen wir gern Tapas vor, zweizeilige Gedichte, und während Mutter den Reis ausstreute, sang sie: »Töte die Tauben im Garten nicht. / Tötest du eine, kommt keine mehr zurück.«

Gern saß ich auf dem Dach, betrachtete die Berge und träumte. Der höchste Berg von allen ist der pyramidenförmige Ilam. Dieser Berg ist uns heilig, und er ist so hoch, dass er immer eine Halskrause aus Schäfchenwolken trägt. Selbst im Sommer ist er mit Schnee überzuckert. In der Schule lernten wir, dass im Jahr 327 vor Christus, noch bevor die Buddhisten sich im Swat-Gebiet niederließen, Alexander der Große mit Tausenden von Elefanten und Soldaten auf dem Weg von Afghanistan zum Indus in das Tal einfiel. Er wollte alles erobern, wohin er auch kam. Aus diesem Grund flohen die Bewohner des Swat auf den Ilam; sie glaubten, weil er so hoch war, würden sie von ihren Göttern beschützt. Aber Alexander war nicht umsonst ein entschlossener Feldherr. Kurzerhand errichtete er eine Holzrampe, von der seine Steinschleudern und Pfeile den Gipfel des Berges erreichten. Dann stieg er so hoch hinauf, dass er, der Legende nach, den Stern Jupiter berühren konnte, um so seine Macht zu symbolisieren.

Auf dem Dach beobachtete ich, wie sich die Berge mit den Jahreszeiten veränderten. Im Herbst kamen von ihnen kalte Winde ins Tal, und im Winter war alles weiß von Schnee. Vom Dach hingen dann lange Eiszapfen wie Dolche herunter, die wir gern abbrachen. Wir rannten herum, bauten auch Schneemänner und Schneebären und haschten Schneeflocken.

In unserem Garten in Mingora, wo ich mit Atal einen Schneemann baue. Es war das erste Mal, dass in unserer Stadt Schnee fiel.

Im Frühling war das Swat am grünsten. Eukalyptusblüten wehten heran und überstäubten alles mit den weißen Blütenblättern, und der Wind trug den beißenden Geruch von den Reisfeldern herüber.

Ich kam im Sommer zur Welt. Vielleicht war er deshalb meine Lieblingsjahreszeit, obwohl die Sommer in Mingora heiß und trocken waren und der Fluss, in den die Leute ihren Müll hineinkippten, gestunken hat.

Wir waren damals sehr arm. Mein Vater und sein Freund hatten ihre erste Schule gegründet, und wir wohnten in einer schäbigen Hütte mit zwei Räumen gegenüber der Schule. In einem Zimmer schlief ich mit meinen Eltern, das andere war für Gäste. Wir hatten kein Bad und keine Küche, meine Mutter kochte über einem Holzfeuer und wusch unsere Wäsche an einem Wasserhahn in der Schule. Das Gästezimmer war wichtig, denn wir hatten immer viel Besuch. Gastfreundschaft ist, wie gesagt, ein wesentlicher Teil der paschtunischen Kultur.

Mit meinem Bruder Khushal in Mingora.

Zwei Jahre nach meiner Geburt kam mein Bruder Khushal. Wie ich wurde er zu Hause geboren, weil meine Eltern sich das Krankenhaus immer noch nicht leisten konnten. Und wie die Schule meines Vaters wurde er nach dem paschtunischen Helden Khushal Khan Kattack genannt, einem Krieger und Dichter. Meine Mutter hatte auf einen Sohn gehofft – und konnte ihre Freude nicht verbergen, als man ihr sagte, es sei kein Mädchen. Mir kam mein Bruder sehr dünn und klein vor, wie ein Schilfrohr, das im Wind knicken konnte. Aber er war ihr Augapfel, ihr ladla. Mir schien, jeder Wunsch von ihm war ihr Befehl. Er wollte immerzu Tee, unseren traditionellen Tee mit Milch, Zucker und Kardamom, aber sogar für sie war das zu viel. Schließlich bereitete sie einen so bitteren Tee zu, dass ihm die Lust darauf verging. Sie wollte für ihn eine neue Wiege kaufen – als ich zur Welt kam, konnte mein Vater sich keine leisten, und so benutzten sie eine alte hölzerne Wiege von Nachbarn, die schon aus dritter oder vierter Hand war. Mein Vater aber weigerte sich: »Malala lag in dieser Wiege«, sagte er. »Da ist sie auch gut genug für ihn.«

Mit meinem Bruder Khushal beim Lesen.

Fast fünf Jahre später gebar sie noch einen Jungen, Atal, helläugig und neugierig wie ein Eichhörnchen. Danach waren wir komplett. Drei Kinder, das war nach Swat-Maßstäben eine kleine Familie; die meisten hatten sieben oder acht.

Ich spielte meistens mit Khushal, weil er nur zwei Jahre jünger war als ich, aber wir haben uns immerzu gestritten. Dann lief er heulend zu meiner Mutter, und ich lief zu meinem Vater. »Was fehlt dir, Jani?«, fragte er dann. Er nannte mich gern Jani, »mein liebstes Herz«. Wie er war ich gleichsam mit Gummigelenken auf die Welt gekommen und konnte meine Finger ganz nach hinten biegen und beim Gehen mit den Gelenken knacken, was die Erwachsenen zusammenzucken ließ. Da hatten mein Vater und ich etwas gemeinsam.

Meine Mutter ist sehr schön, und mein Vater bewunderte sie, als sei sie eine zerbrechliche chinesische Vase. Nie legte er Hand an sie, anders als viele Männer bei uns. Sie heißt Tor Pekai, und das bedeutet »rabenschwarze Zöpfe«, dabei hat sie kastanienbraune Haare. (Mein Großvater hatte den Namen vor ihrer Geburt auf Radio Afghanistan gehört; er gefiel ihm.) Zu gern hätte ich ihre lilienweiße Haut, ihre feinen Gesichtszüge und grünen Augen gehabt, aber ich erbte den fahlen Teint, die breite Nase und die braunen Augen meines Vaters. In unserer Kultur haben alle Menschen Kose- oder Spitznamen – meine Mutter nannte mich Pisho, seit ich ein Baby war, und manche Kusinen riefen mich Lachi, das ist Paschtu für »Kardamom«. Schwarzhäutige Menschen werden oft »weiß« gerufen und kleine Menschen »groß«. Wir haben einen kuriosen Sinn für Humor. Mein Vater war in der Familie als khaista dada bekannt, als ein »schöner Mann«.

Eines Tages, ich war ungefähr vier Jahre alt, saßen wir beisammen. Ich fragte ihn: »Aba, was für eine Hautfarbe hast du?«

Er antwortete: »Ich weiß nicht, ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz.«

»Das ist so, als würde man Milch im Tee verrühren.«

In diesem Augenblick lachte er, aber als Junge hatte er sich so geschämt, weil er dunkelhäutig war, dass er Büffelmilch vom Feld holte und sich ins Gesicht schmierte, weil er dachte, er würde davon heller.

Erst als er meine Mutter traf, fühlte er sich wohl in seiner Haut. Von einem so schönen Mädchen geliebt zu werden gab ihm Selbstvertrauen.

In unserer Gesellschaft werden Heiraten meistens unter Familien abgesprochen, aber bei ihnen war es eine Liebesheirat. Ich konnte nicht genug von der Geschichte hören, wie sie sich kennengelernt hatten. Sie stammten aus benachbarten Dörfern in dem abgelegenen Shangla-Tal im oberen Swat und sahen einander im Hof, wenn mein Vater zum Lernen zu seinem Onkel ging und meine Mutter ihre Tante besuchte. Die Häuser lagen nebeneinander, so bekamen sich mein Vater und meine Mutter oft genug zu sehen, um bald zu merken, dass sie sich mochten. Aber bei uns ist es verboten, sich so etwas zu sagen. Stattdessen schickte er ihr Gedichte, die sie nicht lesen konnte.

Meine Mutter sagt: »Ich habe seinen Verstand bewundert.«

Er sagt: »Und ich ihre Schönheit.« Dabei lacht er jedes Mal.

Doch es gab ein großes Problem. Meine beiden Großväter kamen nicht miteinander aus. Als mein Vater also verkündete, er wolle um Tor Pekais Hand anhalten, war keine Familie so recht glücklich darüber. Sein eigener Vater meinte allerdings, es sei seine Sache. Er stimmte zu, einen Barbier als Heiratsvermittler zur Familie meiner Mutter zu schicken, was die traditionelle Art der Paschtunen ist. Malik Janser Khan lehnte ab. Doch mein Vater ist ein dickköpfiger Mensch und überzeugte meinen Großvater, den Barbier noch einmal loszuschicken. Janser Khans Hujra, also das Gästehaus, war ein Ort, an dem sich die Männer trafen, um über Politik zu reden. Mein Vater war oft dort, so lernten die beiden sich etwas besser kennen. Der Vater meiner Mutter ließ ihn neun Monate warten, aber am Ende stimmte er der Hochzeit zu.

Meine Mutter stammt aus einer Familie starker Frauen und einflussreicher Männer. Ihr Vater saß wegen einer Stammesfehde mit einer anderen Familie eine Zeitlang im Gefängnis. Ihr Großvater war gestorben, als ihr Vater neun Jahre alt war. Dessen Mutter, meine Urgroßmutter, marschierte fünfzig Kilometer übers Gebirge, um den mächtigen Vetter um seine Freilassung zu bitten. Ich glaube, meine Mutter würde für uns dasselbe tun.

Obwohl sie nicht lesen und schreiben kann, teilt mein Vater alles mit ihr, erzählt ihr von seinem Tag, Erfreuliches und Unerfreuliches. Sie zieht ihn gern auf und sagt ihm, wen sie für einen wahren Freund hält und wen nicht, und sie hat immer recht. Die meisten Paschtunen tun so etwas nie, denn es gilt als Schwäche, Probleme mit seiner Frau zu besprechen. »Er fragt sogar seine Frau!«, sagen sie dann, und das ist als Beleidigung gemeint.

Aber ich sehe, dass meine Eltern glücklich sind und viel lachen. Die Menschen, die uns kennen, meinen, wir seien eine nette Familie.

Meine Mutter ist sehr fromm und betet fünfmal täglich, allerdings nicht in der Moschee, denn die ist nur für die Männer. Sie missbilligt es, wenn Frauen tanzen; sie sagt, es würde Gott nicht gefallen, aber sie schmückt sich gern mit hübschen Dingen, mit bestickten Kleidern, goldenen Halsketten und Armbändern. Ich glaube, ich bin eine ziemliche Enttäuschung für sie, weil ich meinem Vater so ähnlich bin und mir nichts aus Kleidern und Schmuck mache. Es langweilt mich, in den Basar zu gehen, aber ich tanze liebend gern mit meinen Schulfreundinnen hinter verschlossenen Türen.

Während wir aufwuchsen, verbrachten meine Brüder und ich die meiste Zeit mit unserer Mutter. Unser Vater war viel außer Haus, weil er mit so vielen Dingen beschäftigt war, nicht nur mit seiner Schule, sondern auch mit Literaturzirkeln und den Ältestenversammlungen. Außerdem bemühte er sich, die Umwelt und unser Tal zu schützen.

Mein Vater kam aus einem abgelegenen Dorf, aber durch Bildung und eine starke Persönlichkeit hat er uns mit der Zeit einen guten Lebensunterhalt ermöglicht und sich einen Namen gemacht.

Die Leute hörten ihn gern reden, und ich liebte die Abende, wenn Gäste zu Besuch kamen. Dann saßen wir auf dem Fußboden um eine lange Plastikdecke herum, auf der meine Mutter Speisen verteilt hatte. Mit der rechten Hand, wie es bei uns Brauch ist, formten wir Bällchen aus Reis und Fleisch und aßen diese.

Wurde es dunkel, hockten wir beim Schein von Öllampen zusammen und verscheuchten die Fliegen. Unsere Silhouetten bildeten tanzende Schatten an den Wänden. In den Sommermonaten krachten draußen oft Donner, Blitze zuckten, dann rutschte ich näher zum Knie meines Vaters.

Gebannt hörte ich ihm zu, wenn er Geschichten von verfeindeten Stämmen, paschtunischen Machthabern und Heiligen erzählte, oft in Form von Gedichten, die er mit melodischer Stimme vorlas, und manchmal weinte er beim Lesen. Wie die meisten Menschen im Swat sind wir vom Stamm der Yousafzai. Wir Yousafzai (was manche Menschen auch Yusufzai oder Yousufzai schreiben) sind einer der größten paschtunischen Stämme; wir haben uns in Pakistan und Afghanistan verbreitet, sind aber ursprünglich aus Kandahar.

Unsere Vorfahren kamen im 16. Jahrhundert aus Kabul ins Swat, wo sie einen Timuridenherrscher im Kampf um die Rückeroberung seines Throns unterstützten, nachdem sein eigener Stamm ihn abgesetzt hatte. Der Herrscher belohnte sie, nachdem er seine Macht zurückhatte, mit einflussreichen Posten am Hof und im Heer. Doch seine Freunde und Verwandten warnten ihn, die Yousafzai würden nach und nach so mächtig werden, dass sie ihn stürzen würden. Deswegen lud er eines Abends alle Häuptlinge zu einem Bankett und ließ sie während des Essens von seinen Männern überfallen. An die 600 Häuptlinge wurden niedergemetzelt. Nur zwei entkamen und flohen mit ihren Stammesangehörigen nach Peshawar. Nach einer Weile besuchten sie im Swat einige befreundete Stämme, um ihre Unterstützung für die Rückkehr nach Afghanistan zu gewinnen. Aber sie waren so gefesselt von der Schönheit dieser Region, dass sie beschlossen, dort zu bleiben und die anderen Stämme zu vertreiben.

Die Yousafzai teilten das ganze Swat-Land unter den männlichen Stammesmitgliedern auf. Sie hatten ein sonderbares System namens wesh, nach dem sämtliche Familien alle fünf oder zehn Jahre in ein anderes Dorf zogen und das Land dort unter den männlichen Stammesmitgliedern aufteilten. So hatte jeder die Chance, mal gutes, mal schlechtes Land zu bewirtschaften. So dachte man, die rivalisierenden Klans zusammenzuschmieden. Die Dörfer wurden von den Khans verwaltet, und die einfachen Leute, Handwerker und Arbeiter, waren Pächter und Untertanen und mussten einen gewissen Anteil ihrer Ernte, gewöhnlich in Getreide, an sie abtreten. Sie mussten den Khans auch helfen, eine Miliz aufzubauen, indem sie für jedes Stück Land einen bewaffneten Mann zu stellen hatten. Jeder Khan unterhielt Hunderte von Bewaffneten, sowohl für Fehden als auch mit dem Ziel, andere Dörfer zu überfallen und zu plündern.

Da die Yousafzai im Swat keinen Herrscher hatten, gab es zwischen den Khans ständig Zwistigkeiten, manchmal sogar innerhalb der eigenen Familie. Alle unsere Männer haben Gewehre, obwohl sie heute nicht mehr damit herumlaufen, wie sie es früher taten. Mein Urgroßvater erzählte gern Geschichten von Feuergefechten, die er als Junge gehört hatte. Anfang des letzten Jahrhunderts hatten sie Angst, von den Briten überrollt zu werden, die bereits den Großteil des umgebenden Landes kontrollierten. Außerdem waren sie das endlose Blutvergießen leid. Und so beschlossen sie, nach einem unparteiischen Mann zu suchen, der über das ganze Gebiet herrschte und ihre Streitigkeiten schlichtete.

Nach einer Reihe von Fehlschlägen bestimmten die Häuptlinge 1917 einen Mann namens Miangul Abdul Wadud zu ihrem Herrscher. Wir nennen Miangul Abdul Wadud liebevoll Badshah Sahib, und obwohl er vollkommen ungebildet war, gelang es ihm, Frieden in das Tal zu bringen. Einem Paschtunen das Gewehr wegzunehmen, das ist, als nähme man ihm das Leben, deshalb konnte er sie nicht entwaffnen. Stattdessen errichtete er auf den Bergen im ganzen Swat Festungen und stellte ein Heer zusammen. Miangul Abdul Wadud wurde von den Briten 1926 als Staatsoberhaupt anerkannt und als Wali eingesetzt. Er ließ die erste Telefonanlage installieren, baute die erste Grundschule und schaffte das Wesh-System ab. Aufgrund des ständigen Wechsels zwischen den Dörfern entwickelte niemand Interesse, bessere Häuser zu bauen oder Obstbäume zu pflanzen.

1949, zwei Jahre nach der Gründung Pakistans, dankte er zugunsten seines älteren Sohnes Miangul Abdul Haq Jehanzeb ab, der zum Wali des Swat erkoren wurde. Mein Vater sagt immer: »Nachdem Badshah Sahib Frieden brachte, hat sein Sohn für Wohlstand gesorgt.« Wir betrachten Jehanzebs Regierung als goldene Zeit unserer Geschichte. Er war in einer britischen Schule in Peshawar ausgebildet worden. Eben weil sein Vater weder lesen noch schreiben konnte, setzte er sich sehr für den Bau von Schulen ein. Er ließ auch Krankenhäuser und Straßen errichten. In den fünfziger Jahren beendete er das System, bei dem die einfachen Leute Abgaben an die Khans zahlen mussten. Doch es gab keine Meinungsfreiheit. Wer immer den Wali kritisierte, wurde aus dem Tal vertrieben. 1969, im Geburtsjahr meines Vaters, gab der Wali die Macht ab, und wir wurden Teil von Pakistans nordwestlicher Grenzprovinz, die sich dann vor wenigen Jahren in Khyber Pakhtunkhwa umbenannte.

So wurde ich als stolze Tochter eines Pakistaners geboren, dabei sehen wir uns, wie alle Swat-Bewohner, in erster Linie als Swati, dann als Paschtunen und erst zuletzt als Pakistaner.

In unserer Straße wohnte neben uns eine Familie mit einem Mädchen in meinem Alter, Safina, und zwei Söhnen, Barbar und Basit, die ungefähr so alt waren wie meine Brüder. Wir spielten alle zusammen Kricket auf der Straße oder auf dem Dach, aber ich wusste, wurden wir älter, würde von den Mädchen erwartet, dass sie im Haus blieben. Man erwartete von uns, für unsere Brüder und Väter zu kochen und sie zu bedienen. Während die Jungen frei in der Stadt umherstreifen durften, konnten meine Mutter und ich nicht ohne Begleitung eines männlichen Verwandten aus dem Haus gehen, und wenn es ein fünfjähriger Junge war! So verlangte es die Tradition.

Ich hatte sehr früh beschlossen, nicht so zu leben. Mein Vater sagte: »Malala wird frei wie ein Vogel sein.« Ich träumte davon, wie Alexander der Große auf den Ilam zu steigen und Jupiter zu berühren, sogar das Tal zu verlassen. Doch wenn ich meinen Brüdern zusah, wie sie aufs Dach liefen, ihre Drachen steigen ließen und die Schnüre geschickt hin und her manövrierten, um den Drachen des anderen nach unten zu zwingen, da fragte ich mich, wie frei eine Tochter wohl jemals sein könnte.

2

Mein Vater, der Falke

Mein Vater hatte Schwierigkeiten mit den Wörtern. Manchmal stockten sie, und er wiederholte immerzu dieselbe Silbe, wie bei einer Schallplatte, wenn die Nadel hängenbleibt. Wir alle haben dann gewartet, dass er die nächste Silbe hervorstieß. Er sagte, es fühlte sich an, als würde sich eine Mauer in seine Kehle senken. M, P und K waren Feinde, die auf der Lauer lagen. Ich neckte ihn damit, dass er mich auch deswegen Jani nannte, weil es für ihn leichter auszusprechen war als Malala.

Stottern war entsetzlich für einen Mann, der Wörter und Gedichte so liebte. Auf jeder Seite der Familie hatte er einen Onkel mit demselben Leiden. Aber es wurde sicherlich noch verschlimmert durch seinen Vater, meinen Großvater, dessen Stimme ein tragendes Instrument war, das Wörter beliebig dröhnen und tanzen lassen konnte.