9,99 €

Mehr erfahren.

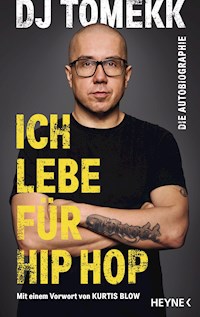

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Der Beat seines Lebens

Musik hat die Macht, ein Leben von Grund auf zu ändern. Als Kind vernachlässigt, vom alkoholkranken Vater geprügelt und nach dessen frühem Tod ganz auf sich gestellt, eröffnet Tomekks Liebe zum Hip-Hop dem Jugendlichen eine neue Welt: die Welt des Musikbusiness, in der er bald ganz oben mitmischt. Zusammen mit Hip-Hop-Legende Kurtis Blow bereist Tomekk die USA und macht sich international einen Namen. Songs wie »Ich lebe für Hip Hop«, »Jump, Jump« und »Kimnotyze« werden im gesamten deutschsprachigen Raum zu Charthits, mit denen eine ganze Generation aufwächst.

Doch der Erfolg geht einher mit Sex-, Drogen- und Alkoholexzessen, die DJ Tomekk in tiefe Krisen stürzen. Persönliche Tragödien rauben ihm den Boden unter den Füßen und veranlassen ihn schließlich zu einer bemerkenswerten Wandlung, die ihn endlich zu sich selbst führt.

Die bewegende Geschichte einer außergewöhnlichen Persönlichkeit!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Ähnliche

Der Beat seines Lebens

Musik hat die Macht, ein Leben von Grund auf zu ändern. Als Kind vernachlässigt, vom alkoholkranken Vater geprügelt und nach dessen frühem Tod ganz auf sich gestellt, eröffnet Tomekks Liebe zum Hip-Hop dem Jugendlichen eine neue Welt: die Welt des Musikbusiness, in der er bald ganz oben mitmischt. Zusammen mit Hip-Hop-Legende Kurtis Blow bereist Tomekk die USA und macht sich international einen Namen. Songs wie »Ich lebe für Hip Hop«, »Jump, Jump« und »Kimnotyze« werden im gesamten deutschsprachigen Raum zu Charthits, mit denen eine ganze Generation aufwächst.

Doch der Erfolg geht einher mit Sex-, Drogen- und Alkoholexzessen, die DJ Tomekk in tiefe Krisen stürzen. Persönliche Tragödien rauben ihm den Boden unter den Füßen und veranlassen ihn schließlich zu einer bemerkenswerten Wandlung, die ihn endlich zu sich selbst führt.

Für Stanislav, für Cuba, für Hannah, für Asia, und für dich. Fürchte dich nicht. Es wird besser, als du denkst.

DJ Tomekk

Ich lebe für Hip Hop

Die Autobiographie

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Alle im Buch dargestellten Begebenheiten sind wahr, Gespräche wurden sinngemäß wiedergegeben. Ein Anspruch auf eine wörtliche Übereinstimmung mit den tatsächlich erfolgten Dialogen wird nicht erhoben. Zum Schutz einiger genannter Personen wurden ihre Namen anonymisiert.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe 2020

Copyright © 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: lüra – Klemt & Mues GbR, Heike Holtsch

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,

unter Verwendung eines Fotos von © B.D.B. media GmbH

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-26427-7V001

www.heyne.de

VORWORT

Hallo zusammen. Mein Name ist Kurtis Blow Walker, und viele von euch kennen mich vielleicht als einen der Pioniere des Hip Hop. DJ Tomekk ist ein wahrer Freund, den ich in den 1990er- Jahren in Berlin kennengelernt habe. Er hat mir geholfen und unsere Tournee gerettet, als er 16 war. Wir waren im Radio, bei KISS FM in Berlin, und haben Freestyles gekickt. Wir brauchten einen DJ, der den Beat am Laufen hält, damit wir live im Radio rappen konnten. Mit 16 Jahren hatte er bereits eine unglaubliche Geschwindigkeit und Präzision.

Während er hin und her ging, von einem Turntable zum anderen, lieferte er hervorragende Arbeit ab. Er machte es möglich, dass wir an diesem Tag Berlin rocken konnten. Danach gingen wir mit ihm auf Tournee, und seitdem sind wir Freunde. Wir haben bei vielen Projekten zusammengearbeitet und sind an vielen Abenden auf der Bühne aufgetreten. Ich habe mir nie Sorgen machen müssen, dass er den Takt verpasst.

Dieses Buch erzählt die Geschichte eines der größten DJs aller Zeiten. Tomekk hat die Fähigkeit, so zu schreiben, als würde er von Angesicht zu Angesicht mit euch sprechen. Tomekk hat viele unglaubliche Geschichten über seine Arbeit mit vielen Legenden des Hip Hop zu erzählen. Jeder kennt ihn und seine Schaffenskraft. Er hat im Laufe der Jahre viele großartige Hip Hop Projekte produziert. Wir alle werden DJ Tomekk für immer lieben. Mach weiter so, mein Freund. Du bist wahrer Hip Hop!

Kurtis Blow Walker, Los Angeles 17. 6. 2020

Die Idee

Ich hatte alles. Millionen von Euros, Melodien, Beats, Ideen, eine neue Identität, ein neues Leben. Drei Millionen verkaufte Platten. Millionen Euro Umsatz. Vom Jungen, der kein Deutsch sprach, zum Musikproduzenten in Los Angeles, für den Grammy nominiert.

Es gab Zeiten, da hatte ich wochenlang nichts zu essen. Mein Leben war geprägt von Armut und Gewalt. Dann ein Dutzend Top 10 Hits, weltweite Gigs. Alles, was ich mir je gewünscht hatte, bekam ich. Immer wieder.

Dann änderte sich erneut alles. Die einzige Konstante im Leben scheint die Veränderung zu sein. Ich lernte dem Leben zu vertrauen. Ich will dir von meiner Reise erzählen, davon, wie ich lernte, Geschenke anzunehmen. Wie ich lernte, mich selbst zu lieben, keine Angst mehr zu haben, vor der Welt, dem inneren Kind, vor Gott und vor mir. Wie ich lernte zu manifestieren. Ich werde meine Beobachtungen teilen. Dir eine Anleitung dafür geben, wie du dir dieselben Mechanismen zunutze machen kannst. Sie sind übertragbar, immer und überall gleich. Ich erzähle dir meine Geschichte, so ungeschönt und ehrlich, wie ich kann. Ich hoffe für dich und ich wünsche dir, dass du aus meiner Erfahrung Mut, Kraft und Hoffnung schöpfen kannst. Um deinen Weg zu gehen. Vertraue!

Wir alle lebten in einem System, in dem wir zu Sklaven erzogen wurden. Doch du brauchst keine Angst zu haben. Schon gar nicht vor dir selbst. Auch nicht vor der Reise. Alles was passiert, macht uns zu den Menschen, die wir werden sollen.

Ich lebe für Hip Hop. Willkommen in meiner Geschichte. Viel Spaß beim Lesen! Und danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst.

Dein Tomekk

2009 Los Angeles: Party all the Time – ernüchternde Momente

Spätsommer in Los Angeles. Temperaturen um die 30 Grad. Feucht. Die Playboy Mansion ist illuminiert wie ein Weihnachtsbaum. Hugh Heffner hat uns einfliegen lassen. Ich lege hier auf. Ich bin so dicht, dass ich kaum noch stehen kann. Aber auflegen kann ich immer, selbst, wenn das mit dem Stehen nicht mehr ganz so gut hinhaut. Die erste Scheibe auf dem Plattenteller ist »Party all the Time« von Eddie Murphy, und die Tanzfläche füllt sich sofort.

Es sind einige Hollywoodstars anwesend: Ron Jeremy schüttelt seinen Speck mit einer Frau, die aussieht wie eine Pornodarstellerin, und ein anderer, ein bekannter Schauspieler, dessen Namen ich nicht weiß, kommt auf mich zu. Jerry … Ich kann mir die Namen von Leuten erst merken, wenn ich ihren Charakter greifen kann. »Tomekk. Der DJ aus Germany. Party all the time. Was weißt du denn darüber? Häh? Wisst ihr deutschen Boys, how to party?« An seiner Nase unten herum ist es etwas weiß. Wir zwinkern uns zu.

Eben noch saß ich mit Tommy Lee im Backstagebereich. Tommy band sich seinen Arm mit einem Gummischlauch ab und zog fest zu. Eine Spritze blitzte kurz auf, und Tommy haute sie sich direkt in die Armbeuge. Die Pupillen wurden kurz größer. »Willst du auch?« »Nein, danke, Tommy, das ist nett von dir. Aber lass mal. Ist schon okay.« Wenige Minuten später wird Tommy durch den Hinterausgang des Anwesens in Beverly Hills von vier Securities auf einer Bahre hinausgetragen. Fuck, denke ich. Jetzt muss ich den ganzen Abend allein hier auflegen.

An den weiteren Verlauf des Abends erinnere ich mich leider nicht mehr so gut. An manche Jahre meines Lebens gar nur in groben Umrissen. Es war wild. Ich weiß aber noch, dass wir später alle in einem Club in Hollywood sitzen. Dr. Dre sitzt am Nebentisch, und mein Label-Manager Patric, ein großer schwarzer Bär, kommt zu uns: »Tomekk, so, Dr. Dre will dich sprechen.« Patric hatte vorher als Pimp gearbeitet und ein paar Puffs in Würzburg gehabt. Angefangen hatte er als Fahrer von »Krokodil«, einem anderen Pimp aus Hamburg, den er im Rolls- Royce durch Deutschland kutschierte.

»Ich habe das jetzt geklärt, dass wir mit Dre später noch woanders gehen. Der hat Bock auf dich, aber erst mal setzen wir uns hier zusammen«, sagt Patric. Wir gehen rüber zu Dres Tisch und geben uns die Hand.

»Tomekk, ich habe dich auf meinem Radar. Ich weiß, wer du bist. Matter of fact, wenn du Beats hast, die ich hören soll, you let me listen to any beats you have. Ich arbeite an einem neuen Album. Detox. Ich kenne deine Sachen. Ich habe dich auf dem Schirm.«

Dre ist mein Vorbild. Ich bin so aufgeregt, dass ich mir fast in die Hose mache. »Hey, Dre. Wow«, antworte ich stotternd. »Du bist mein hero, you know. Ich soll für dich arbeiten? Das geht nicht. Würde ich ja gar nicht verkraften. Aber, you know, ich bin dein größter Fan. Und jetzt will ich einfach nur mit dir trinken.«

Ich hatte diesen Film am Laufen, dass ich mich mit allen vergleichen musste. Da Dre sowieso den Längeren hat, kann ich ihn ja zumindest unter den Tisch trinken. Kurz zuvor hatte ein Freund von mir, der nicht so viel verträgt wie ich, Lil Jon unter den Tisch getrunken, bis Jon kotzen musste. Ich lalle und versuche meine Unsicherheit zu überspielen. Während Dre den Rest des Abends an seinem Glas Champagner nippt, mache ich eine Flasche Jim Beam weg und dann eine zweite.

Klar hätte ich gern für Dre gearbeitet, aber mein Selbstbild war so negativ, dass ich mir schon lange nicht mehr zutraute, irgendetwas zu machen. Teil des Deals hierherzukommen war, einen Song für den Sponsor zu produzieren. Ein paar Wochen hatte ich vertrödelt. Am Abend vor dem Abflug ballerte ich mir paar weiße Linien durch die Nase, loopte einen Beat von Steve Aoki über ein paar Vocals, die ich noch daliegen hatte. Zehn Minuten. Song fertig. Ich nahm meine Musik nicht mehr ernst, oder vielmehr mich selbst. War Musik einst mein Vehikel zur Selbstverwirklichung, das mich in eine Art meditativen Zustand versetzte, verband ich sie seit Jahren nur noch mit Elend. Trotz 3 Millionen verkauften Platten, die letzte, »Jump Jump«, chartete auf einem unglaublichen dritten Platz der deutschen Charts. Ich hatte Cash, Häuser, Frauen, Autos, doch war mein Selbstbewusstsein, falls ich überhaupt je welches hatte, an diesem Punkt definitiv im Keller, und ich nahm nichts mehr ernst. Auch nicht mich selbst.

Nach dem Abend mit Dre lande ich in meinem Hotel. Dem W in Beverly Hills. 2003 hatte ich hier geheiratet, aber die Ehe ging natürlich in die Brüche. Das kostete mich viel Geld. Ich verlor eine Frau, die ich liebte. Darunter litt ich viele Jahre. Oben in meinem Zimmer liegt meine schwangere Freundin. Doch anstatt zu ihr zu gehen, bleibe ich unten in der Lobby. Keinen Bock auf echte Nähe. Lieber noch was reinballern. Lieber Abenteuer suchen.

Ich hatte die Lobby nämlich Hand in Hand mit einer Prinzessin betreten. Die hatte ich vorher eingesammelt. Ja, ich meine eine echte nordeuropäische Prinzessin, die ganz in der Nähe wohnt. Wir waren vorher bei ihr gewesen und hatten mit Jimmy Iovine gechillt. Ihr Mann war verreist, doch ihr Stiefsohn, der sie zuvor als Bitch beschimpfte, war zu Hause und schraubte Beats, die Jimmy gut fand. Deswegen gingen wir zu mir. Doch in meinem Hotel ankommen, fiel mir ein: Stopp, das geht ja gar nicht. Da liegt doch schon jemand in meinem Zimmer. Ich war verwirrt, leer, verzweifelt auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Oder eher einem Abenteuer. Hatte ich Frauen vorher nicht ernst genommen, so nahm ich anscheinend nun auch meinen Job nicht mehr ernst. Habe ich gerade tatsächlich ein Angebot von Dre abgelehnt? Bin ich größenwahnsinnig? Ich ziehe noch ein bisschen durch die Nase und knutsche großartig mit der Prinzessin rum. Es fühlte sich gut an.

TEIL 1:

Herkunft und Migration

1975–80 Krakau: Meine Herkunft

Mein Dad war Geologe. Ein Geologe ist jemand, der Bodenschätze inspiziert. Auf seiner Nase saß eine Hornbrille. Auch meine Mutter war Geologin – aber ohne Brille. Eine ganz Hübsche, emotional unterkühlt. Dad war ein Nerd, lustig und durchgeknallt. Als Kind dachte ich öfter darüber nach, dass die Erde ja ganz schön viele Schätze haben muss, sonst würde man nicht so viele Geologen brauchen.

Meine Eltern sagten bei jeder Gelegenheit: »Wir sind Intellektuelle, und wir sind Stadtmenschen.« Offensichtlich waren sie sehr stolz drauf, Intellektuelle zu sein. Ich fand das albern. Denn wir waren arm. Was hat man davon, ein Intellektueller zu sein, wenn man arm ist? Zu viert wohnten wir in zwei Zimmern. Meine Eltern, meine Schwester und ich. Ich hätte viel lieber mehr Spielzeug als eine Schwester gehabt. Einige meiner Freunde hatten viel mehr Spielzeug als ich. Soldaten, Autos und Lego. Hatte ich nicht. Mein Spielzeug waren Gemälde in unserem Zimmer hinter dem Bett. Ein Dutzend Leinwände. Ölgemälde. Porträts. Kirchen. Stillleben.

Mein Großvater – Opa Gawlik, der Vater meiner Mutter – war ein erfolgreicher Künstler. Maler und Bildhauer. Seine Welt war die der Schönheit. Seine erste Frau – Kristina, die Mutter meiner Mutter, Dorota – sah aus wie Greta Garbo, ein richtiger Filmstar. Sie starb, als meine Mutter fünfzehn war. Opa Gawlik war wohlhabend. Sein Atelier, in der Dachetage eines Mietshauses in der Krakauer Innenstadt, war lichtdurchflutet. Großes Atelier, kleines Schlafzimmer. Ich glaube, das ganze Haus gehörte ihm. Seine Bilder verkauften sich gut und die Krippenfiguren auch, besonders vor Weihnachten. Die Heiligen Drei Könige, Jesus und so weiter waren so groß wie ich mit fünf Jahren. Deswegen spielte ich als Kind mit dem Gipsjesus und redete mit den Heiligen Drei Königen. Opa Gawlik war ein Weltenbummler, mit dem Schiff fuhr er bis nach Afrika. Er liebte die Schönheit aller Kontinente, und viele seiner Skulpturen waren dunkle Menschen aus fremden Ländern. Als Mensch war er für mich kaum wahrnehmbar, seine Bilder und Skulpturen hingegen überlebensgroß. Als er starb, erbte meine Mutter einen Teil des Hauses. Ein großer Kopf aus schwarzem Stein steht immer noch bei mir im Studio.

Damals jedenfalls standen einige der Bilder hinter meinem Bett. Und wenn mir mal langweilig war, dann machte ich die Gemälde kaputt. Ich schnitt ein Pferd aus oder malte Bärte im Gesicht dazu. Manchmal entwarf ich eigene Ideen auf unseren frisch gestrichenen Wänden. Interessanterweise hatten wir anscheinend genug Gemälde. Denn man nahm es mir nicht wirklich übel, wenn ich mal eines »verschönerte«. Der Ärger hielt sich in Grenzen und wurde meistens mit einer Standpauke abgegolten. Gewalt war in meiner frühen Kindheit kein Thema. Eine der Eigenschaften, durch die meine Eltern sich als liberale Intellektuelle definierten, war der friedliche Dialog. Heute heißt das, glaube ich, Non-violent Communication.

Dad war, wenn er mal da war, immer gut gelaunt, mit einem Glas Hochprozentigem in der Hand. Er war viel unterwegs, oft wochenlang im »Terrain«, um Bodenuntersuchungen anzustellen. Manchmal besuchte ich ihn dort. In einem Bauwagen am Rande eines kleinen Waldes auf dem halben Weg zwischen Krakau und Kattowice. Mitten in der Natur. Zwischen Wald, Wind, Wiesen und Kalkfelsen. Felsen gab es um Krakau herum jede Menge. Schienen etwas Besonderes zu sein, diese Kalkfelsen. Um den Bauwagen herum standen Krane und Bohrer. Zeug, das ich sonst nur aus Filmen kenne. Wenn nach Öl gebohrt wird. Drinnen war eine Tischplatte, mit einer Schreibtischlampe darauf. Dutzende große Papierrollen lagen überall verstreut herum. Dad fertigte Karten an. Tagelang saß er am Tisch, rauchte eine Zigarette nach der anderen, schob sich die Hornbrille ein Stück die Nase hoch, ganz automatisch, das merkte er gar nicht. Die Brillengläser waren dick wie Colaflaschenböden. Nicht, dass ich Cola als Kind gekannt hätte. Aber Flaschen. Stundenlang zeichnete er mit einem Bleistift Kreise, Zahlen, Linien und Wellen auf diesen Rollen ein und war dabei so konzentriert, dass er weder mitbekam, wie ihm die Brille die Nase herunterrutschte, noch wie die Zigarette zwischen seinen Fingern abbrannte.

Es war stinklangweilig. Ich beobachtete, wie er den ganzen Tag lang zeichnete, und staunte, wie man in einer so langweiligen Aufgabe seinen Frieden finden kann. Dann noch in dieser Stille, mit all diesem Grün und diesem nervigen Wind. Den Geruch der Natur mochte ich nicht. Ich verstand auch nicht, welchen Sinn es hatte, hier draußen zu sein, wenn wir doch Stadtmenschen waren. Ich selbst konnte der Natur bis in meine Vierziger gar nichts abgewinnen. Als Kind mag man halt andere Dinge. Steine werfen auf Mädels im Schulgarten zum Beispiel.

Am liebsten war ich aber von vielen Menschen umgeben. Ich dachte öfter darüber nach, was meine Eltern wohl mit Stadtmenschen genau meinten, und fand heraus, dass es Menschen gibt, die durch die Begegnung mit anderen Kraft tanken. Das waren wohl die Stadtmenschen. Im Gegensatz zu denen gibt es auch welche, die Kraft aus der Natur ziehen, oder aus der meditativen Arbeit. Wie ein Geologe im Bauwagen zum Beispiel. Damals entschied ich mich dafür, solidarisch mit meinen Eltern ein Stadtmensch zu werden. Ich hatte sehr viele Freunde und war immer unterwegs. Morgens verließ ich unsere Wohnung, lief den ganzen Tag draußen herum, in der Siedlung und auch schon früh mal gern weiter weg. Aus dem Kindergarten haute ich öfters ab. Ich fragte mich durch die Stadt zu meiner Mutter oder zu meiner Oma. Einmal brachte mich ein Mann mit einem weißen Stock zu meiner Mutter. Später lachten die Erwachsenen darüber, dass ich mich von einem Blinden durch die halbe Stadt hatte führen lassen.

Meine absolute Lieblingsperson war meine Oma. Oma Hanna. Die Mutter meines Vaters. Sie kam aus Myslenice, einem Dorf dreißig Minuten südlich von Krakau, und hatte die kräftige Statur einer polnischen Bauersfrau. Mühelos schien sie vier Kinder großgezogen zu haben und sich um zwölf Enkel zu kümmern. Ihr Mann, mein Opa Jan wiederum, war halb so groß wie sie. Er war Architekt, und wenn er von der Arbeit nach Hause kam, öffnete er die Tür und rief: »Hanneczko, meine Sonne, wie geht es dir?« Rumms flog das, was sie gerade in der Hand hatte, nach ihm. Die beiden hatten eine ganz eigene Art und Weise, ihre Liebe auszudrücken. Oma Hanna war eine starke Frau mit einem Herzen größer als ganz Polen.

Wenn ich mal wieder aus dem Kindergarten abhaute und es noch früh am Tag war, dann ging ich am liebsten zu Oma Hanna. An Vormittagen war ihr Haus nämlich leer. Dann hatte sie Zeit für mich. Ich bekam immer ein Rührei. Ich liebte ihr Rührei. Obwohl ich als Kind schon allergisch gegen Eier war und danach furchtbare Blähungen hatte. Von Allergien wusste man zu der Zeit nichts. Ich aß, dann setzte sie mich auf den Fenstersims, und wir schauten stundenlang aus dem offenen Fenster heraus. »Guck mal, da ist ein kleiner Hund. Und der Nachbar, der mit ihm spazieren geht, der hatte letzte Woche noch einen blauen Hut. Seine Frau hat einen neuen Mantel, und sie war wohl beim Friseur.«

Wenn einer der anderen Enkel kam, also die Kinder meiner Onkel und Tanten, saßen wir alle in der Küche, während die duftenden Töpfe auf dem Herd köchelten. Ungarische Suppe. Da war eigentlich gar nicht viel drin, Knochen, Gewürze und Wasser. Wir waren ja arm. Doch die Brühe war lecker, und wir alle schwärmten von Oma Hannas würziger ungarischer Suppe. Oma machte Heimarbeit. Rund um den Küchentisch standen Kartons mit Minen und Kugelschreibereinzelteilen zum Zusammenstecken. Wenn wir Enkel zu Besuch kamen, durften wir helfen. Dann saßen wir in der Küche und steckten Kugelschreiber zusammen, während die Oma für uns kochte oder einen Nudelteig knetete.

Ihr Mann, Opa Jan, war ein Mann wie ein Fels. Trotz seiner geringen Körpergröße war er ein Mann von großer Ruhe und bodenständigem Charakter. Er las mir stundenlang vor, während ich auf seinem Schoß saß. Ob es so ausgeglichene Menschen tatsächlich gibt? Ich habe es erlebt. Auch ich habe diese Seite in mir. Total ruhig und unaufgeregt. Besonnen. Wenn ich künstlerisch tätig bin, beim Malen oder Schreiben zum Beispiel, komme ich in diese Frequenz. Ich bin dann komplett geerdet. Hochschwingend. Als Architekt hatte Opa Jan einige bekannte Kirchen entworfen, und auch seine Bilder schmückten unsere Wände. Diese Bilder waren anders. Mehr technischer Natur als die verträumten Gemälde von Opa Gawlik, dem anderen Großvater, Schwarz-Weiß-Radierungen. Kirchen, Häuserblöcke, Straßen. Sehr präzise. Sehr fein gezeichnet. Mit diesen Großeltern fuhr ich als Kind öfter weg. In die Berge oder an die Ostsee.

Als ich sechs Jahre alt war, starb Oma Hanna. Ich kann mich noch gut an das Begräbnis erinnern. Ich weinte wochenlang wie ein Wasserfall. Meine Welt ging unter. Ich weiß nicht, ob ich sonst überhaupt einmal geweint habe. An diesem Tag brach meine Welt zusammen. Oma Hanna starb, und Opa Jan ging fast auf die Minute genau eine Woche nach seiner Frau. Wie eine Blume, die ohne die Sonne nicht leben kann.

Auch wenn die Lebensentwürfe der Großväter sehr entgegengesetzt zu sein scheinen, so finde ich mich doch in beiden wieder. Es zeigt mir, welche Dualität und widersprüchliche Ideen in einem Menschen direkt nebeneinander leben können. Und dass es Dinge gibt, die immer gleich sind.

1981 Krakau: Golek und Giszek – Der Vater meiner Kindheit

Nächtelang las ich alle möglichen Bücher. Ich wollte oder konnte nicht schlafen. In der vierten Klasse kannte ich die ersten 30 Seiten der Abenteuer des braven Soldaten Schwejk auswendig, und offensichtlich war es etwas Besonderes. Bei Familienfeiern und zu Weihnachten durfte ich rezitieren, und alle schauten ganz entzückt. Kriegsliteratur und politische Literatur war nicht unbedingt das, was die anderen Kids lasen.

Ich besorgte mir einen Bibliotheksausweis und verbrachte sehr viel Zeit in der Bücherei. Stapelweise brachte ich Bücher nach Hause. Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, Mark Twain, Die Abenteuer des Tom Sawyer, liefen wie lebendige Filme vor meinen Augen ab.

Als Kind litt ich bereits an Schlaflosigkeit. Ob es an der Begeisterung über die Bücher lag oder an meinem Körper, der viel zu viel Energie zu haben scheint, das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich Bücher verschlungen, und wenn ich sie ausgelesen hatte, fing ich Schwejk von vorne an. Es gab nichts, das ich besser fand. Es gibt übrigens mehrere Bände, aber herausragend ist nur der erste.

Mein Vater war aufgrund seiner vielen beruflichen Reisen nur sehr selten zu Hause, doch wenn er da war, war er der liebevollste Vater, den man sich vorstellen kann. Als Baby hat er meine Windeln gewechselt. Dabei war er sehr viel liebevoller als meine Mutter. Er war mir auch näher. Meine Mutter war eher emotional verschlossen, schnell überfordert und gab mich ab. Dad war ein Alki, schon vor meiner Geburt trank er gern. Alkis lieben Spaß, sie sind lebhaft, herzlich und liebevoll. So auch mein Dad. Er gab mir den Spitznamen »der goldene König«. Am Wochenende tobte er immer mit mir herum. Das fing schon morgens an, auch wenn ich wieder einmal nicht aus dem Bett kam. Ich hatte ja die ganze Nacht gelesen. Dann kam Dad zu mir, kuschelte sich an mich, hielt mich fest umarmt und gab mir einen Kuss. Es hatte so was Leichtes, wenn er das machte. »Aha«, sagte er dann immer, »du hast also wieder die ganze Nacht lang gelesen … Hmmm, lass mich raten, Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk? Wenn du weiter unter der Bettdecke liest, bekommst du eine Brille.« Völlig frei von Vorwürfen, eher belustigt. Ich las nächtelang mit der Taschenlampe unter der Bettdecke weiter – und bekam schon bald eine Brille.

Mein Vater hatte ein Spiel erfunden. Ein Ritual, bei dem wir uns beim Zähneputzen einen verbalen Schlagabtausch lieferten. Es ging darum, wer von uns beiden der coolere war: Wir gingen ins Bad, jeder schmierte dem anderen die Zahnpasta auf seine Zahnbürste. Dann stellten wir uns vor den Spiegel. Ich konnte da nicht hereinsehen, weil ich noch so klein war. Dann hob mein Vater mich hoch. Im Spiegel schauten wir uns gegenseitig an und sagten:

»Ich bin Golek.«

»Und ich bin Giszek.«

Wir hatten immer dieselben beiden Namen und machten erst mal aus, wer an dem Tag wer war.

»Goleks sind heute cooler, weil Samstag ist«, ging es weiter.

»Ja, ja, aber vor dem Samstag war ein Freitag. Und jeder auf diesem Planeten weiß, dass der Freitag etwas Besonderes ist und dass am Freitag, der ja bekanntlich vor dem Samstag kommt, schon festgelegt wird, dass Giszeks die Cooleren sind.«

Der Sinn des Spiels war, eine Begründung dafür zu finden, wer cooler war. Es sollte völlig an den Haaren herbeizogen, doch gut argumentiert sein.

»Stimmt, demnach wären Giszeks die Cooleren, aber es gibt ein vom Staat erlassenes Gesetz, das besagt, dass Giszeks diese Woche leider zurückgestellt werden, weil es die einundzwanzigste Woche des Jahres Nummer drei im Fünfjahresplan ist. Deswegen hat die Regierung festgelegt, dass Giszeks diese Woche die Uncooleren sind.«

Dabei lachten wir uns im Bad kaputt, mein Dad und ich. Wir hatten nicht sehr viel Zeit miteinander, und ganz sicher waren meine Eltern kein Vorbild für eine glückliche Liebesbeziehung. Aber was die väterliche Liebe anbelangt, die ich als Kind bekam, kann man sich kaum etwas Besseres wünschen. Später wurde Dad sehr krank. Vom Alkoholismus aufgefressen. Als Teenager pflegte ich ihn, dann drehte sich unsere Beziehung, und ich war der Erwachsene. Doch er pflanzte Liebe, Freude und Spaß in meinem Herzen und eine Vorliebe für gute Gespräche. Bei unserem Spiel war Durchsetzungsvermögen gefragt, und man brauchte Argumente.

Für all das bin ich ihm grenzenlos dankbar. Rituale. Als Erwachsener lernte ich dann erst viel später die Bedeutung von Ritualen kennen – wie wichtig sie sind für die Beziehung zu dir selbst und zu anderen. Das Golek-und-Giszek-Ritual erfüllt mein Herz immer noch mit Freude, Offenheit und Kreativität. Wenn ich an diese Augenblicke zurückdenke, ist die Welt für mich ein kleines Stückchen in Ordnung.

Krakau 1981: Ausnahmezustand

Eigentlich wollten meine Eltern nach Amerika auswandern. Sie hatten schon eine Bleibe in Chicago organisiert. Mein Vater sollte dort einen Job antreten. Einige unserer Freunde waren bereits umgesiedelt. Wir konnten aber nicht viel nach Amerika mitnehmen, also versuchten meine Eltern, unser Hab und Gut noch schnell loszuwerden, bevor die Übersiedlung stattfinden sollte.

Binnen kürzester Zeit wurde die Kunstsammlung verkauft. Wir hatten viele Bilder, Gemälde von Pferden, Stillleben, Frauenporträts und Kirchen. All das verflüssigten die Eltern innerhalb von vierzehn Tagen. Auch das Familienauto, einen Polski-Fiat 126p, und alles, was so groß war, dass es nicht ins Flugzeug gepasst hätte. Dann bemerkten sie, dass man in Amerika mit polnischen Zlotys nicht viel anfangen konnte, und so beschlossen meine Eltern, den Abschied gebührend zu feiern.

Beide waren große Feierer, tranken gern und teilten ihre Liebe für rauschende Feste. Besonders mein Vater. Stanislav war der Entertainer auf jeder Party. Witzig, lebendig und beliebt. Er kannte jeden Witz, die Frauen himmelten ihn an, und auch die Männer mochten ihn.

Erstaunlicherweise sah ich meine Eltern sehr selten zusammen. Ich kannte meine Mutter nur sehr verschlossen. Als ich geboren wurde, ging sie noch zur Uni. Fulltime. Die Ausbildung unterbrach sie nicht. Als Baby nahm sie mich im Korb mit zu den Vorlesungen. Meine Ma hatte, glaube ich, schon immer Lover, oder Männer-Bekanntschaften, mit denen sie sich gern umgab. Freunde. Mein Dad war mir sehr zugewandt, aber auch dem Wodka. Mir ist klar, dass meine Eltern das Beste taten, was sie konnten, und dass es Kinder gibt, die unter viel schwierigeren Umständen aufwachsen. Heute würden sie vermutlich richtig viel Ärger mit dem Jugendamt bekommen. Dysfunktionalität in der Familie geht oft über Generationen. Wenn ich mir die Gesellschaft heute anschaue und auch, wie wir Menschen uns zueinander verhalten, dann kommt es mir oft vor, als seien wir alle traumatisiert. Andererseits ist es natürlich auch durchaus möglich, dass mein Blick getrübt ist. Das Auge sieht, was es sucht. Ein Mensch mit einem geringen Selbstwertgefühl wird immer Menschen sehen, die auch ein geringes Selbstwertgefühl haben.

Meine erste Sucht war die Ess- und Brechsucht. Ich war als Kind bei meiner Geburt etwas größer als die anderen Kids. 64 Zentimeter und über viereinhalb Kilo schwer. Meine Mutter sagte: »Du warst bei der Geburt so groß, ich dachte, dein Vater lässt mich zu Hause gar nicht erst herein mit dir. Die anderen Babys waren klein und süß, und du hattest einen riesen Wasserkopf und warst so groß wie drei Monate alte Babys. Und du hattest so viel Hunger, dass du nicht nur meine Brust leer gesaugt hast, sondern auch die Flaschen von den anderen Kindern getrunken hast.«

Ich verstand nicht, wie man so mit einem Kind sprechen konnte, und war wütend. Meine Schwester bekam auch einiges ab: »Also Tomek ist freundlich, ein Sonnenschein. Du hingegen bist so komisch und verschlossen.« Wenn ich meine Schwester verteidigen wollte, hieß es: »Nein, nein, Tomek, du bist freundlich und nett und lachst immer. Schau dich an. Wie viele Freunde du hast. Jeder mag dich. Deine Schwester, die ist anders. Die ist zickig.« Ich fand das unmöglich. Schon als Kind wusste ich, dass diese Worte kraftvoll sind und einen negativen Effekt auf das Selbstbild meiner Schwester Joanna haben könnten.

Hinter allen Süchten liegt immer ein Gefühl der Scham. Was meine Mutter da machte, war genau das: uns beschämen. Also dachte ich schon als Kind, irgendetwas würde mit mir grundsätzlich nicht stimmen. Der Unterschied zwischen Scham und Schuld ist nämlich der folgende:

Schuld sagt: »Ich habe etwas Fehlerhaftes gemacht.«

Scham sagt: »Ich bin fehlerhaft.«*

Die Lebensmittel wurden in unserer Wohnung in einem Speicher aufbewahrt. Einer Kammer. Dort stand ein voller Kühlschrank und Süßigkeiten aus dem Westen. »Raider« hießen die Schokoriegel damals. Und Schokolade mit ganzen Nüssen. Nussbeisser. Die Kammer verschloss meine Ma mit einem Schlüssel. Ich fand natürlich schnell heraus, wo der Schlüssel lag.

Binnen Sekunden verputzte ich fünf oder sechs Tafeln Schokolade. Als ob mich jemand jagen würde. Gleich danach hing ich über der Toilettenschüssel und kotzte die Schokolade wieder aus. Das war sehr unangenehm. Es ist auch unangenehm, darüber zu sprechen. Doch das Darübersprechen ist wichtig, um aus der Scham zu kommen. Ich war nicht fehlerhaft. Ich war ein kleiner Junge, der körperlichen Kontakt gebraucht hätte von Menschen, die ihm Sicherheit geben. Das wusste ich als Fünfjähriger nicht und fühlte mich fehlerhaft. Mangelhaft. Als ob an mir etwas falsch wäre. Auch heute kann das alte Gefühl noch mal hochkommen. Die Ess- und Brechsucht begleitete mich über fünfunddreißig Jahre und wurde meine zuverlässigste Freundin. Immer wenn ich mich selbst nicht spüren wollte, war sie da. Über den Abschied von meiner ältesten Freundin schreibe ich in diesem Buch an einer anderen Stelle.

Nachdem also unsere Habseligkeiten verscherbelt worden waren, buchten mein Dad und meine Ma das edelste Hotel in einem noblen Krakauer Vorort. Lanckorona. Obwohl ich damals erst sechs war, kann ich mich noch daran erinnern, wie sie die Nächte durchtanzten. In einer Woche sollten alle Zlotys auf den Kopf gehauen werden. Der Alkohol floss, die Musik spielte. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Bis sich etwas ganz Unerwartetes ereignete: In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981, zwei Tage vor dem Abflug nach Amerika, als meine Eltern bis in die Morgenstunden tanzten, wurde das Fest unterbrochen durch einen Fernsehauftritt des General Jaruzelski, dem polnischen Staatsoberhaupt.

»Bürger der Volksrepublik Polen, heute spreche ich zu euch als Soldat und als Chef der polnischen Regierung. Ich spreche zu euch über Dinge von höchster Wichtigkeit. Unser Vaterland steht am Abgrund. Das Vermächtnis vieler Generationen, das aus Asche zusammengetragene polnische Haus, ist zu einer Ruine geworden. Die Staatsstrukturen funktionieren nicht mehr. Es herrscht eine Atmosphäre nicht endender Konflikte. Chaos und Demoralisierung haben die Ausmaße einer Katastrophe von nationaler Tragweite angenommen … Der Staatsrat hat heute in Einklang mit den Vorgaben der Konstitution auf dem Gebiet des gesamten polnischen Staates das Kriegsrecht ausgerufen.«

Die Zeit blieb stehen. Noch nicht sicher, was das nun konkret bedeuten soll, eben noch hoffnungsvoll, romantisch eng umschlungen im Ballsaal, entgleisen meinen Eltern nun die Gesichtszüge. Sie bleiben wie eingemauert stehen. Eben noch 2,0 Promille intus, sitzen sie, nun nüchtern, kerzengerade, wie kleine Kinder, vor dem Fernseher. Kinder, die verzweifelt versuchen zu verstehen. Kinder, denen man eben ihren Traum genommen hat, die nun verzweifelt nach Antworten suchen. Noch am selben Tag wurden alle Grenzen geschlossen, Pässe für ungültig erklärt. Unsere Übersiedelung in die USA, der Familientraum, eben noch zum Greifen nahe, hatte sich an diesem Tag, dem 13. Dezember 1981, binnen einer Stunde, in Luft aufgelöst. Erst viele Jahre später sollte ich den Schmerz verstehen. Beide Eltern hatten es seelisch nicht verkraftet und starben später mit gebrochenem Herzen.

Unsere Folgejahre waren geprägt von Armut, langen Schlangen vor Lebensmittelgeschäften. Fleisch, Milch, Mehl und Zucker rationiert gegen Zuteilungscoupons. Es entwickelte sich eine Armut von Ausmaßen, die wir bis dahin nicht kannten. Niemand hätte sich das vorstellen können. Mein Vater fand einen Weg zu emigrieren. Nach Deutschland. Allein. Die Familie ließ er hinter sich zurück. Meine Mutter, meine Schwester und ich blieben zunächst in Krakau. 1986 zog ich dann nach Berlin, zu meinem Vater.

* Ronald Potter-Efron, Patricia Potter-Efron: Letting Go of Shame. Understanding How Shame Affects Your Life. Minnesota 1989

Berlin – Krakau: Zugfahrt zwischen zwei Welten

Der Bahnhof Friedrichstraße war eine Schleuse zur DDR. Der Eiserne Vorhang war wasserdicht, und zwischen Westberlin und Berlin-Ost gab es nur eine Handvoll Kontrollpunkte, an denen es möglich war, die Grenze zwischen den unterschiedlichen Welten zu passieren. Die S-Bahn hielt hier an, Fahrgäste aus dem Westen stiegen um, gingen nach Ostberlin oder kauften zollfreie Waren im Intershop. Sozialistische Länder besserten ihren Devisenhaushalt auf, indem sie West-Waren gegen harte Währungen zollfrei verkauften.

Dort, wo heute der Tränenpalast steht, gab es den größten Grenzübergang. Eine Halle voller Grenzkontrolleure. Dutzende von Beamten, eingepfercht in kleinen Kabinen, machten ein strenges Gesicht. Ich habe niemals einen freundlichen Beamten gesehen. Stets böse schauten sie einen eindringlich und lange an, dann hielten sie den Pass gegen eine Lampe, mit den hellsten Glühbirnen, die ich je zu Gesicht bekommen hatte. Eine unangenehme Durchleuchtung.

Wegen den bösen Männern hatte ich Angst vor dem Grenzübertritt. Doch da ich einige Jahre zwischen Krakau und Berlin pendelte, blieb mir keine Wahl. Ein verängstigter Teenager, der allein durch die DDR reiste. Ich bekam in der Friedrichstraße ein Transitvisum in meinen Pass gestempelt und fuhr mit der S-Bahn durch Ostberlin bis nach Lichtenberg. Von hier gab es einen Direktzug bis nach Krakau.

Meine Eltern verschickten mich oft.

Die ersten Jahre verschickte mich meine Mutter nach Berlin, und dann, als ich dort wohnte, verschickte mein Vater mich zurück nach Polen.

Alleine stieg ich in den Nachtzug, der Ost und West miteinander verband wie ein Raumschiff, das zwischen verschiedenen Universen hin- und herfliegt.

Ein Ticket musste man schon vorher kaufen. Im Reisebüro. Es war lange vor dem Internet. Die Züge hatten Schlaf- und Liegewagen, mit drei beziehungsweise sechs Betten. Der braun uniformierte Schaffner prüfte die Tickets und wies den Weg zur Liege. Mit dem Fall des Systems änderte sich lediglich die Farbe der Uniformen. Das viele Pendeln zwischen den beiden Welten war Zeit, die ich für mich hatte.

Der Zug fuhr durch Frankfurt an der Oder. Hier gab es wieder diese strengen Grenzer. Mit Hunden liefen sie am Zug entlang und prüften mit Spiegeln unter dem Wagen, ob sich jemand darunter versteckt hatte. Ihren Blicken nach zu urteilen, wäre die Person wohl auf der Stelle erschossen worden.

Stundenlang schaute ich aus dem Fenster des fahrenden Zuges. Die Stationen kannte ich längst auswendig: Wroclaw, Opole, Katowice. Wenn ich einschlafen konnte, meist kurz vor dem Ziel, weckte mich der Schaffner mit dem Frühstück. Ich genoss diese Zeit für mich zwischen den Welten. Freiheit. Neulich machte ich aus Nostalgiegründen diese Fahrt mit dem Zug wieder. Die Grenzkontrollen sind im Rahmen von Schengen weitestgehend weggefallen. In Frankfurt gibt es seit der Wende am Bahnhof ein amerikanisches Schnellrestaurant. Die Männer mit den Hunden sind einen kleinen Ticken freundlicher geworden und schauen wohl auch nicht mehr unter dem Zug nach. Die Erkenntnis, die ich aus den Fahrten mitgenommen habe, bleibt unbezahlbar. Behalte dein Ziel im Auge, doch genieße die Reise.

Teil 2:

Die Geburtsstunde des DJ

1988 Krakau: God is a DJ

Krakau war Ende der Achtziger bunt, international. Auch schon im Ostblock. Ich fühlte mich pudelwohl. Ich würde nur für die Ferien bleiben. Die Beziehungen zu meinen Freunden aus der Grundschule waren gut, und jetzt hatte ich auch noch Geld einstecken. Die Währung im Westen war viel härter, und ich konnte mir als Teenager einiges leisten, tagelang über den Marktplatz von Krakau schlendern, mit Freunden heiße Schokolade schlürfen. Ich freundete mich an mit Fremden aus Dänemark und Norwegen. Einige der älteren gingen weg aus Krakau, und wenn wir uns in den Ferien trafen, kamen wir aus ganz Europa zusammen und sprachen viel über Musik.

In der Bravo hatte ich einen Artikel über einen gewissen Tim Simeon gelesen – einen DJ aus England, der kurze Stücke aus dem Radio mitschnitt und aus den Schnipseln, also den Samples, eigene neue Stücke anfertigte. »Bomb The Bass«. Es gab auch Bilder von seinem Studio: Sampler, Kassettengeräte, Keyboards. Wow! Es war um mich geschehen. Als ich den Artikel las, fügte sich etwas vor meinem geistigen Auge zusammen. Als ob Teile zusammenwuchsen, die zusammengehörten – die, wie die Samples, zueinander passten. In meinem Herzen hatte sich etwas verbunden. Eine spirituelle Erfahrung. Ab dem Augenblick wusste ich genau: Ich liebe diese Studiogeräte. Das ist es, was ich machen will.

Es fühlte sich richtig an, wie sich bis dahin noch nie irgendetwas in meinem Leben richtig angefühlt hatte. Ich besorgte mir schwarze Klebebuchstaben und beklebte den Schrank meines Kinderzimmers: Studio Nagran / Aufnahmestudio. Offensichtlich meinte ich es als Teenager schon sehr ernst, denn ich überzeugte meine Mutter, mir ihren Kassettenrekorder abzutreten. Den stellte ich auf wie ein Exponat. Von nun an hatte mein Studio ein Herz. Ich schloss die Augen, und das Zimmer war voller Keyboards und Sampler. »Mama, ich weiß jetzt, was ich werden will. DJ und Musikproduzent.«

»Ja, Tomek, weißt du, ich würde dich auch lieben, wenn du nackt, nur mit einer Socke bekleidet auf der Bühne stehen würdest.« Offenbar war es das Bild, das meine Mutter mit DJs und Musikproduzenten verband.

»Mama, du musst mir ein bisschen Geld geben. Ich möchte Musikkassetten kaufen. Die brauche ich. Ich werde Lieder aufnehmen und zusammenmischen.«

Keiner von meinen Kumpels hatte die Bravo, geschweige denn solche Ideen, doch ich hatte mein Ziel nun ganz klar vor Augen. Meine Ma gab mir ein bisschen Bares, ich kratzte alles zusammen, was ich selbst noch gespart hatte, und dann setzte ich mich in die Straßenbahn in die Innenstadt. Ich hatte ein Geschäft ausfindig gemacht, in einem Hinterhof. Dort im Schaufenster standen Musikkassetten mit schwarz-weiß kopierten Covern. Pet Shop Boys, Run DMC, Public Enemy. Hier hatte jemand wohl ein paar Tapedecks hintereinander geschlossen. Überspielte die Alben aus dem Westen, kopierte die Cover. Mein Eldorado. Alles Geld, das ich hatte, ging hier über den Ladentisch – für Musikkassetten.

Ich besorgte mir noch ein 5-poliges Kabel. Das nutzte ich, um den Fernseher mit meinem Tapedeck zu verbinden. Einmal am Tag kam genau ein Song im Fernsehen. Für circa anderthalb Minuten. Jeden Tag schnitt ich den Song mit. Und machte somit meine ersten Mixe mit der Pausentaste auf dem Kassettenrekorder. 1, 2, 3, 4. Auf eins ließ ich die Pausentaste los. Das Band, die Aufnahme, lief, und kurz vor der Eins drückte ich wieder auf die Pausentaste. Dann wartete ich bis zum nächsten Tag, um den nächsten Song aufzunehmen. So waren die Songs dann nahtlos aneinandergestückelt. Ein Song am Tag. Fünf Tage gleich fünf Songs. Ich hatte nie einen verpasst.

Einer meiner Freunde hatte auch einen Kassettenrekorder und ein Tape mit Audio-Effekten in Stereo. Vorbeifahrende Züge, Flugzeuge. Wir gingen zu ihm, legten uns auf das Bett seiner Eltern und platzierten den Kassettenrekorder an unseren Köpfen. Den Kopf möglichst zwischen den Boxen. Die Bahn fuhr vorbei, das Flugzeug flog ab, die Geräusche erzeugten ganz reale Filme in unseren Köpfen.

Die Ferientage verbrachte ich mit den Kumpels auf dem Krakauer Marktplatz. Eines Tages fiel mein Blick auf ein Schild: Pod Jasczurami. Ein Jazzclub mit einer Disco. Mein Herz schlug schneller. Am selben Abend noch ging ich dorthin. Es war ein Wunder, dass ich reingelassen wurde. Denn ich war erst elf.

Ich sah zum ersten Mal eine Tanzfläche. Die Leute tanzten eng aneinandergedrängt. Ihre Körper bewegten sich zum Rhythmus der Musik. Wow! Ich war beeindruckt. Die Discolichter und die vielen Menschen. Auf der Tanzfläche waren sie alle gleich. Auf der Tanzfläche und vor Gott sind wir immer alle gleich. Ich schaute hoch. Über dem Publikum auf einer Empore stand ein glatzköpfiger Mann mit einem Kopfhörer. Er bewegte den Kopf zum Beat. Offenbar war er verantwortlich für die Musik. Wie machte er das? Meine Begeisterung kannte keine Grenzen. Die Musik klang, als würden alle Stücke miteinander verschmelzen. Es hörte sich an wie ein einziges langes Stück. Es hörte nicht auf. Und was es mit den Leuten machte. Vor meinem geistigen Auge sah ich feine Fäden, mit denen der DJ am Publikum zog. Die Musik hatte eine unglaubliche Kraft. Der DJ war derjenige, der diese Kraft anscheinend kontrollierte. Er war Gott. An diesem Abend wurde mit klar, dass DJ und Gott dieselbe Person sind. God is a DJ.

1988 Krakau: Mein erster Mentor

God is a DJ. Als ich das erste Mal einen DJ in Aktion sah, war ich sofort verzaubert. Die Magie der Tanzfläche traf mich wie ein Blitz. Bäm. Die Musik hörte nicht auf, bum bum bum … Alles klang wie aus einem Guss, wie eine Collage. Weich und kraftvoll. Es kamen immer neue Farben dazu, ein neues Motiv, ein neuer Hook, eine neue Melodie. Doch der Beat und die Stimmung blieben.

Ich stellte mich an eine Ecke der Tanzfläche und schaute hoch zu dem Typen, der das alles an seinem DJ-Pult zusammenmixte. Der Ablauf des Abends war folgender: 45 Minuten lang Musik, dann 15 Minuten Raucherpause. Die einzelnen Blöcke bestehend aus verschiedenen Stilrichtungen. Hip Hop war zu der Zeit ganz neu in Europa. Doch es gab elektronische Musik. Paul Oakenfold, The Shamen, KLF. Die einzelnen Stücke kannte ich nicht. Meine Begeisterung erstreckte sich mehr auf die Fähigkeiten des DJs, die Farbpracht des Mixes, und darauf, was die Musik mit dem Publikum machte. Das war es, wovon ich in der Zeitschrift gelesen hatte, und jetzt hatte ich es live gesehen. Live war es noch viel kraftvoller.

Unglaublich. Das war Magie. Es bewegte das Publikum wie eine unsichtbare Hand. Ich beobachtete die Tanzfläche. Jeder schien mit sich beschäftigt zu sein. Die Musik trieb alle an, und niemand schien sich dafür zu interessieren, von welcher Kraft die Party angetrieben wurde. Als ob alle diesen Energiefluss erleben, aber niemand wahrnimmt, aus welcher Quelle er kommt. Das wunderte mich. Niemand außer mir schien den DJ überhaupt wahrzunehmen. War ich denn der Einzige, der sich dafür begeisterte?

In den Achtzigern in Polen interessierte sich niemand für das DJing. So wie kaum jemand einer Klofrau wirklich Aufmerksamkeit schenkt. Welcher Irre würde sich schon die ganze Nacht hinter ein Pult stellen, um Platten zu mischen? Wozu? Der Beruf des DJs war völlig losgelöst von jeglicher Anerkennung, weit entfernt vom Ruhm. Der DJ war einfach nur der Typ, der die Musik machte. Ich wartete ab, bis wieder eine Pause kam, und sprach ihn an.

»Sag mal, es fasziniert mich, was du da machst. Unglaublich! Was muss ich tun, um DJ zu werden?«

Er schaute mich mürrisch an. »Wie alt bist du denn überhaupt?«

»Noch ziemlich jung, ja, das stimmt, sehr jung sogar.« Ich war ein Kind, noch kein Teenager. »Aber ich liebe es, was du da machst. Ich liebe Produktionsgeräte. Ich habe in einer Zeitschrift von einem DJ gelesen, und du bist der erste, den ich live sehe. Ich möchte genau das machen. Was muss ich dafür tun?«

Er blickte sehr skeptisch, doch beantwortete er meine Fragen. »Tja, weißt du, das ist gar nicht so einfach. Du brauchst ein Studium. Überall auf der ganzen Welt kannst du einfach so DJ werden. Außer in Polen. Hier brauchst du dafür ein Studium. Du musst dich mit einigen Fachgebieten auskennen. Musikgeschichte, Massenpsychologie, Grundlagen der Komposition. Dann musst du vor einem Gremium vorspielen. Das Studium dauert zwei Jahre. Dann bekommst du eine Zulassung und darfst von dann an in einer Disco auflegen.«

»Oha«, sagte ich betrübt. »Das ist aber ein wirklich langer Weg. Ich gehe noch zur Schule und bin natürlich weit entfernt vom Studieren. Aber ich würde gern schon mal anfangen, mich darauf vorzubereiten. Denn ich weiß, dass das mein Weg ist. Ich möchte DJ werden.«

Meine Entschlossenheit schien ihm keine Wahl zu lassen. »Komm morgen um zwölf Uhr hierher, dann hat der Club noch zu. Ich zeige dir ein paar Sachen.«

Den Heimweg kriegte ich vor Aufregung gar nicht mit. Ich stellte mir vor, wie die Plattenspieler sich drehten und wie ich mixen würde. Ich stellte mir vor, wie ich eines Tages vor Publikum stehen und Menschen mit meinem Sound berühren würde. Wie ich sie abholen, auffangen und tanzen lassen würde. Wie Puppen an einer Schnur. In dieser Nacht machte ich kein Auge zu.

Ganz hibbelig stand ich pünktlich am nächsten Mittag am Eingang. DJ Witek holte mich an der Tür ab. Wir gingen eine schmale Treppe hoch. Nun stand ich zum ersten Mal hinter einem richtigen DJ-Pult. Vor meinem geistigen Auge sah ich das Publikum …

»Pass auf«, holte mich Witek aus meinen Gedanken, »das sind Plattenspieler. Du kannst zwei Platten gleichzeitig laufen lassen und musst den Beat angleichen, um sie zu mischen. Kannst du Takte zählen?«

»Nein.« Ich schaute auf den Boden.

»Kein Problem, zeige ich dir. Hör auf den Rhythmus und zähle mit.« Er legte eine 7-Zoll-Single auf den Plattenspieler, drückte die Starttaste und zählte mit: »1, 2, 3, 4 … 1, 2, 3, 4. Die meiste westliche Musik läuft im Vier-Viertel-Takt. 1, 2, 3, 4, es geht darum, das zu verinnerlichen, in den Körper zu kriegen. Deswegen hast du einen Kopfhörer. Auf dem einen Ohr hörst du die Platte, die nicht laut läuft, und kannst sie von der Geschwindigkeit her an die andere anpassen. Hier, probier es mal.«

Ich setzte den Kopfhörer auf. 1, 2, 3, 4. Das ging ganz gut. Wenn aber eine zweite Platte dazu kam, kam ich sofort durcheinander. Es schien unmöglich, parallel die Geschwindigkeit beider Platten im Auge, oder vielmehr im Ohr, zu behalten. 1, 2, 3, 4 … 1, 2, 3, 4. Immer wieder liefen die Platten auseinander.

»Ach so, ja, die Geschwindigkeit wird gezählt. In ›beats per minute‹. Das heißt, wie viele Schläge ein Takt in der Minute hat. Es gibt schnelle und langsame Platten. Ganz langsame Stücke haben vielleicht fünfzig oder sechzig Beats per Minute. In der Regel bewegt sich Disco Music bei hundertzwanzig beats per minute. Zwischen hundertzwanzig und hundertdreißig beats per minute stellt sich der menschliche Körper darauf ein. Während wir tanzen, hat unser Herz eine Schlagfrequenz von einhundertdreißig, vielleicht einhundertvierzig Schlägen pro Minute. Das Geheimnis ist, die Musik so zu mixen, dass die Körper des Publikums sich damit synchronisieren. Also ganz normale Physik. Ist keine Zauberei, alles Mathematik. Du fängst ein Set bei hundertzehn BPM an und spielst dich langsam hoch. Wenn du innerhalb von 45 Minuten auf hundertfünfunddreißig beats per minute kommst oder auf hundertvierzig, dann hast du die ganze Zeit dein Publikum auf der Tanzfläche. Die Körper sind synchronisiert, das heißt keiner geht von der Tanzfläche. Sie werden alle mitgezogen und wissen gar nicht so recht, warum. Müssen sie auch gar nicht, ist nicht ihre Aufgabe. Ist deine Aufgabe, die Aufgabe des DJs. So, das sind für heute alle Grundlagen. Morgen erzähle ich dir etwas über verschiedene Rhythmusstrukturen. Jetzt stell dich mal hin und versuch, die beiden Platten synchron laufen zu lassen. Wenn du das hinbekommst, könntest du deinen ersten Übergang machen. Ach ja, die beiden Plattenspieler. Es gibt Technics mit Direktantrieb, aber dafür habe ich kein Geld. Meine sind mit Gurtantrieb. Die brauchen länger, bis sie anlaufen. Das ist etwas komplizierter, doch so lernst du, aus der Hand zu spielen. Das Wichtige ist ›pitch control‹, also dass du die Platte schneller und langsamer drehen kannst. So passt du die eine der anderen an.«

Meine Augen wurden immer größer, während ich gebannt zuhörte.

»Plattenspieler sind teuer, einige DJs mischen mit Kassettendecks. Es gibt Kassettendecks, die pitch control haben. Geht auch. Plattenspieler sind luxuriöser. Du darfst erst mal an meinen üben. Und du wirst Platten brauchen. Die gibt es in zwei Größen. Singles mit einem Durchmesser von sieben Zoll und Maxi-Singles, zwölf Zoll. Die Singles sind leichter und kleiner, sie klingen etwas besser und gehen leichter von der Hand. Auf den Maxi-Singles sind manchmal mehrere Stücke drauf. Wir DJs brauchen Musik. Die ist aber hier in Polen schwer bis gar nicht zu bekommen. Deswegen gibt es diese Organisation. DMC Disco Mix Club, eine Vereinigung von DJs. Die bringen auch eigene Platten raus. Damit Menschen wie ich, ganz weit hinter dem Eisernen Vorhang, trotzdem das eine oder andere Stück abbekommen. Es ist schwierig, hier in Polen an Musik ranzukommen. Ich bestelle oft über Freunde aus England.«

Innerhalb einer Stunde erklärte mir Witek die Grundlagen des Auflegens.

»Hey, Witek, weißt du was? Ich bin so dankbar, dass du mir das zeigst, dass ich bei dir lernen kann. Ich wohne in Berlin. Ich pendele hin und her. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, dir auch mal Vinyl zu besorgen.«

An dem Tag wurde Witek mein Mentor. Wir trafen uns täglich mittags im Jazzclub, und ich durfte jeden Tag eine Stunde mixen. Es dauerte etwas, bis ich die Beats synchronisieren konnte. Dazu muss man nämlich lernen, die linke Gehirnhälfte unabhängig von der rechten laufen zu lassen. Das erfordert Training. Es war zum Verzweifeln. Doch ich gab nicht auf. Selbst als ich dachte, ich würde wahnsinnig werden. Immer wieder 1, 2, 3, 4 – eins zwei drei vier, die eine Platte rennt weg, die andere anpassen. Doch wie mit allem anderen im Leben auch: Übung macht den Meister. Und nach einigen Sessions konnte ich den Beat halten. Ich schaffte tatsächlich meinen ersten Übergang und platzte fast vor Freude. Es war noch besser, als ich es mir vorgestellt hatte.

Nach dem Unterricht saßen wir zusammen, und Witek erzählte mir etwas über Musikgeschichte: die Beatles, klassische Komponisten, die Geschichte der Diskothek. Die ersten Grammophone gab es Ende des 19. Jahrhunderts. In Frankreich gab es bereits in den 1920ern Vorläufer moderner DJs: Männer, die in Bars am Grammophon Platten auflegten. Ich saugte das Wissen auf wie ein Schwamm. Täglich kam ich zum Üben und ging darin auf. Doch ich spürte auch eine gewisse Trauer in Witeks Erzählungen. So als ob da noch mehr wäre, ein Teil, der vielleicht nicht ganz so schön war. Wie ein trauriges Geheimnis.

Teil 3:

Große Konflikte und kleine Lichtblicke

1986–1990 Berlin: Der Vater meiner Jugend