Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sven Murmann Verlagsgesellschaft mbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Kursbuch

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

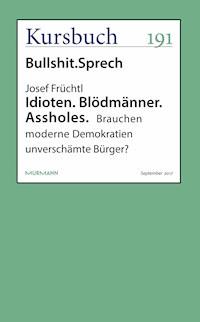

Seit 2010 hat sich der Wutbürger in der politischen Arena etabliert. Ihn zeichnen besonders seine Unverschämtheit im Reden und Handeln aus. Der Begriff ist häufig negativ besetzt, aber ist Unverschämtheit nicht vielleicht sogar eine politisch-demokratische Tugend? In seinem Kursbuch-Beitrag beschäftigt sich Josef Früchtl mit dem Konzept der Unverschämtheit und der Frage, ob der unverschämte Bürger konstitutiv für die moderne Demokratie ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 21

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bullshit.Sprech

Inhalt

Josef Früchtl | Idioten. Blödmänner. Assholes. Brauchen moderne Demokratien unverschämte Bürger?

Anhang

Der Autor

Impressum

Josef FrüchtlIdioten. Blödmänner. Assholes.Brauchen moderne Demokratien unverschämte Bürger?

Es ist das Jahr 2010, als »der Wutbürger« die politische Arena betritt. Das sogenannte Projekt »Stuttgart 21«, das den Stuttgarter Bahnhof hochgeschwindigkeitskompatibel und insofern zeitgemäß machen soll, spitzt sich politisch zu in einem andauernden Protest, der verschiedene soziale Schichten und Generationen zusammenführt, aber doch vornehmlich getragen wird von älteren, wohlhabenden und konservativen Bürgerinnen und Bürgern. Überraschend ist nicht nur die Hartnäckigkeit des Widerstands gegen die Staatsgewalt, sondern auch der Anlass. Der Protest gilt der Bewahrung eines Baudenkmals, er gilt, allgemeiner gesagt, dem Erhalt des Bestehenden gegenüber der rasenden Veränderung.

Das Verständnis für diesen Protestimpuls hat inzwischen die etablierte Politik der Parteien und den Tagesjournalismus erreicht. Man erkennt an, wenn auch meist in einem paternalistischen Ton, dass die ökonomisch-technisch-kulturelle Veränderung, die seit den 1990er-Jahren auf den Namen »Globalisierung« hört und – teils optimistisch, teils resignativ – als alternativlos bezeichnet wird, eine Kehrseite aufweist, eben die einer anscheinend nicht aufzuhaltenden Veränderung, die über das Althergebrachte gefühllos hinwegrauscht. Entweder man passt sich an, oder man wird angepasst. So lautet die einfache und knallharte Alternative. Der Wutbürger aber will sie so einfach nicht hinnehmen. Und er ist erfolgreich. Der Ausdruck und die dazugehörigen politischen Gebärden verbreiten sich in Windes- und Medieneile. Mit Donald Trump, so muss man dann in unseren Tagen konstatieren, erreicht der Wutbürger sogar das Weiße Haus in Washington.

Der Ausdruck »Wutbürger« changiert nun aber zwischen einer anerkennenden und einer abwertenden Bedeutung. Man kann ihn respektvoll und diffamierend gebrauchen. Das hat gewiss damit zu tun, dass Wut einerseits allgemein als ein negatives, aggressives, sozial gefährliches Gefühl angesehen wird, dass wir andererseits aber auch von gerechter Wut und heiligem Zorn sprechen. Sind die Wutbürger also nicht viel eher »Mutbürger«1, die sich von der geballten polizeilichen Staatsmacht nicht schrecken lassen? Sind Wut, Mut und – mein Thema – Unverschämtheit also nicht ebenso politisch-demokratische Tugenden? Ist Unverschämtheit im Reden und Handeln demokratisch nicht allein akzeptabel, sondern sogar notwendig?

Unverschämtheit: Eine erste Annäherung

Unverschämtheit ist ein Verhalten. Es kann sich in einer Handlung oder in einer Äußerung zeigen. Die typische Reaktion lautet: »Es ist eine Unverschämtheit, das zu tun« oder auch »das zu sagen«. Und mit »das« meinen wir etwas Schamloses, Freches, Dreistes. Etwa im folgenden Sinn: »Dann besaß er noch die Unverschämtheit« – und hier zögern gut, das heißt bürgerlich erzogene Erzählerinnen, des Deutschen und auch der deutschen Literatur mächtig fahren sie aber fort – »den Schwäbischen Gruß, das Götz